四

次は、「季刊邪馬台国」(51号)編集部によって行われた「筆跡鑑定」について検証してみよう。(同誌は、安本美典・三上喜孝責任編集)〈資料No.2〉

冒頭にあげられた、編集部の所見には、次の各点がのべられている。

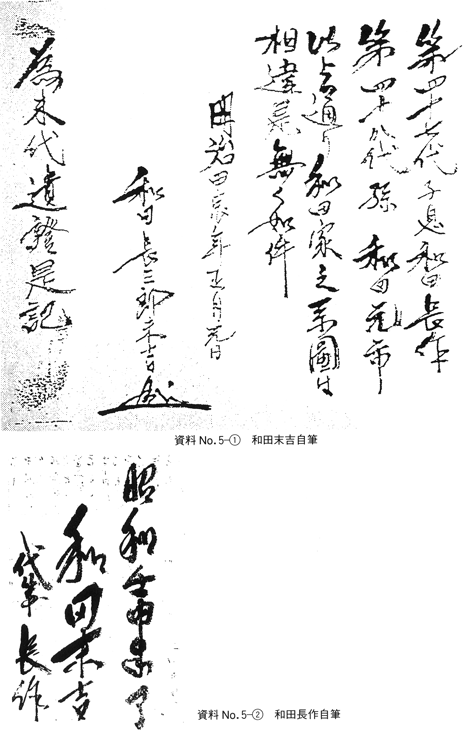

① 「和田喜八郎氏じしんの、長文の自筆原稿を入手した。」と。これが、先述の「いわゆる『自筆』」の史料である。

② 「和田氏の原稿にも、一連の『古文書』にも、共通の誤字がある。」と。先の鈴木・佐々木両氏の「筆跡鑑定一覧」における「1」(「いわゆる『自筆』」)と「2〜7」との「共通誤字」問題である。

③ 「『於』の字のつくりを、すべて誤って、『![]() 』と書いている。ひらがなの『も』の字の筆順を誤り、」「(いわゆる「自筆原稿」も「古文書」も)同じ誤字を記し、同じ筆跡をもつ」と。一は、「共通誤字」。二は、「共通筆順」、すなわち「同じ筆跡」問題である。

』と書いている。ひらがなの『も』の字の筆順を誤り、」「(いわゆる「自筆原稿」も「古文書」も)同じ誤字を記し、同じ筆跡をもつ」と。一は、「共通誤字」。二は、「共通筆順」、すなわち「同じ筆跡」問題である。

以上の論点は、すでに、鈴木・佐々木両氏の「筆跡鑑定」の“手法”と全く「同軌」に立つ。これのもつ意義(方法上の問題点)については、重ねて後に詳論することとして、直ちに、写真表示された具体例を見てみよう。

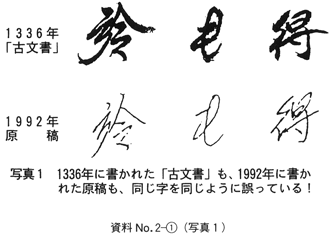

〈資料No.2-①、写真1〉

上例(一三三六年「古文書」)と下例(一九九二年原稿 いわゆる「自筆」)とが、「同じ字を同じように誤っている!」と、編集部は「解説」する。“これさえ分れば、両文献が「同一人」であることは、自明”という「思いこみ」が、「!」という感嘆符に表現されている。この「理念」乃至「方法」のあやまりのもつ意義、については後述する。

今は、実証的に「上例」と「下例」を比較してみよう。

〈その一〉「於」を比べてみると、上・下例に「共通」なのは、「![]() 」を「

」を「![]() 」と書く、という「字形」だけだ。肝心の「筆癖」を見ると、下例が、例の「方(ほうへん)」の第四画(斜線部)と「

」と書く、という「字形」だけだ。肝心の「筆癖」を見ると、下例が、例の「方(ほうへん)」の第四画(斜線部)と「![]() 」の第一画(同じく斜線)とが「合体」して「一斜線」のごとき観を呈する、この執筆の「個癖」が、上例には全くない。現の証拠、「方(ほうへん)」の第四画(斜線)の末尾が左上方へ“はね上り”、決して「一斜線」あるいは「斜直線」の形にはなっていないのである。

」の第一画(同じく斜線)とが「合体」して「一斜線」のごとき観を呈する、この執筆の「個癖」が、上例には全くない。現の証拠、「方(ほうへん)」の第四画(斜線)の末尾が左上方へ“はね上り”、決して「一斜線」あるいは「斜直線」の形にはなっていないのである。

これは、「書筆」と「ボールペン(乃至サインペン)」の差異という“説明”では処理しえない。なぜなら、同じこの「写真1」にあげられた最後の「得」の字の場合、最終画末端が、上例と同じく下例も、左へ、“はね”られているからである。

編集部は、「共通誤字」で“喜んだ”あまり、これほど明瞭な差異を“見のがしてしまった”のである。

“親鸞から直弟子・孫弟子へ”“芭蕉から直弟子へ”と「伝承」された「共通誤字」の存在、及び同種の筆跡学上の経験に対して、編集部が残念ながら「無知」であったため、これは“一定の流派”の「流癖」であって、「個癖」ではないことに気づかなかったばかりか、逆に、「方(ほうへん)の第四画と![]() の第一画の一斜線」問題、「方(ほうへん)の第四画末端の“左はね”」問題のような、肝心の真の「個癖」を“見のがし”てしまったのである。

の第一画の一斜線」問題、「方(ほうへん)の第四画末端の“左はね”」問題のような、肝心の真の「個癖」を“見のがし”てしまったのである。

編集部は「流癖と個癖の混乱」という“あやまった方法”の中にいる。

〈その二〉上例の「も」は“二本の横棒”が並行し、縦線がその中央を上下に貫いているため、全体が“バランスのとれた”字形となっている。

ところが、下例の「も」(いわゆる「自筆」)は、“二本の横棒”が並行せず、下線が“右肩上り”となっている。さらに、縦線が“上の横線”の右端部を上下に貫流する。ために、上例のような“バランスのとれた”字形となっていない。先に鈴木・佐々木両氏の鑑定への批判の「1『も』の特徴」でのべたように“えび躍り”的な字形となっているのである。

このように著しい「個癖」のちがいをも、編集部はまた“見のがした”ようである。

〈その三〉下例の「得」は、例の“右肩上り”の典型的な字例である。しかし、上例は全く“さに非ず”だ。その証拠に「寸」の横棒部分の右端は、逆に“右肩下り”になっている。下例の同じ部分がハッキリと“右肩上り”になっているのと、極めて対照的だ。

いかに明白でも、「あやまった先入観」に支配された「目」には見えぬ。これは、その“悲しい”証拠である。

以上、「写真1」は、編集部の「意図」とは逆に、「一九九二年原稿」という「いわゆる『自筆』」が「一三三六年『古文書』」なるものと、全く別の執筆者によることを明白に「実証」する「証拠写真」となっている。

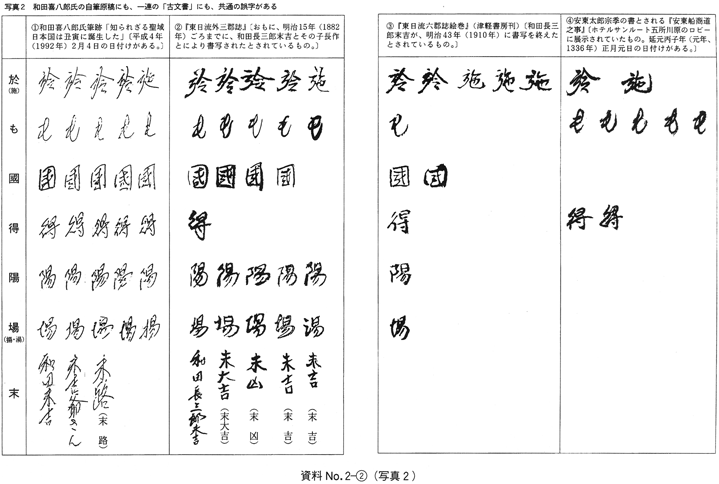

〈資料No.2-②、写真2〉

ここでも、編集部は、いわゆる「和田喜八郎氏の自筆原稿」と「一連の『古文書」」との間に「共通の誤字」がある、として「写真表示」している。これらを検証しよう。(各文字について、左から右へ①1〜5②1〜5③1〜5④1〜2〈「於」の例〉といった番号で指示することとする。また①を「甲」、②〜④を「乙」と呼ぶ。)

〈その一〉「於」

すでにのべたように、「①1〜5」においては、「『方(ほうへん)』第四画と『![]() 』第一画との合体」が「個癖」としてしめされている。しかし「②1〜5」「③3〜5」「④1〜2」では、そのような「個癖」は存在しない。

』第一画との合体」が「個癖」としてしめされている。しかし「②1〜5」「③3〜5」「④1〜2」では、そのような「個癖」は存在しない。

ただ「③1・2」だけは、類似した特徴が現われている。けれども、この二例の場合は、「①1〜5」に一貫して見られる、例の“右肩上り”がない。その上、「![]() 」の“右の斜線”は、右への“はね”もしくは“開き”に近い「カーブ」をしめす。明らかに「①1〜5」にない“書風”である。従って、全体としてはやはり「①1〜5」と「③1〜2」は、別の執筆者の「手」をしめしている。

」の“右の斜線”は、右への“はね”もしくは“開き”に近い「カーブ」をしめす。明らかに「①1〜5」にない“書風”である。従って、全体としてはやはり「①1〜5」と「③1〜2」は、別の執筆者の「手」をしめしている。

それ故、ここでもまた「於」字の比較対照表は「甲」と「乙」の筆者が別人であることを証明している。

〈その二〉「も」

これも、先述のように、「①1〜5」が“えび躍り”風の軽妙な姿態をもつのに対し、「②1〜5」「③1」「④1〜5」とも、“腰が落ちて”いるものが多い。軽妙な、独自のスタイルが“一貫して”いないのである。やはり「甲は乙に非ず」の傾向をしめしているようである。

〈その三〉「國」

ここでも編集者は「共通の誤字」問題に“気を取られ”て、重大な“見すごし”をしている。

例の“右肩上り”の傾向が、「①1〜5」では、ハッキリ見えるのに、「②1・2・4」「③1・2」には全く見られない。ただ例外的に、「②3」にそれが見られるが、それは「②」全体の「筆癖」とは、とても言えない。

まして「③1・2」について、これに対して“右肩上り”の筆癖をもつ、と評する人はいないであろう。

やはり「甲と乙」とは全く別の「筆風」をしめしている。

〈その四〉「得」

これも、「①1〜5」の「寸」の横棒が、いずれも“右肩上り”なのに対し、「②1」「③1」「④1・2」とも、全くその気配がない。「④1・2」に至っては、逆に“右肩下り”である。

また「②1」のしめす「彳」の第三画(縦線)末端の位置は“異常に”高く、「①1〜5」とはもちろん、「乙」側の「③1」や「④1・2」とも、やや“別風”をしめしているようである。

ともあれ、「甲=乙」の執筆者を想定することは全く不可能である。

〈その五〉「陽」

ここでも編集部は「①1〜5」がすべて“右肩上り”の「筆癖」をそなえているのに、「②1〜5」「③1」ではそれが全く見られない、という明白な「差異」に目をつむったままである。

それに代って、ただ「陽」中の「日」の下の“横棒”の欠如だけに目を向け、「共通の誤字」とする。

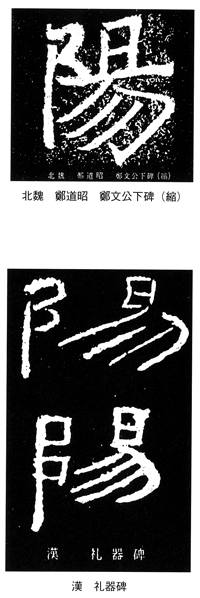

確かに、そうだ。そうだけれども、この種の“異形”の「一棒」不足の「![]() 」は、文字の本場の国、中国にも“同類”が頻出しているのだ。

」は、文字の本場の国、中国にも“同類”が頻出しているのだ。

「![]() 」(北魏、鄭道昭、雲峰山摩崖)

」(北魏、鄭道昭、雲峰山摩崖)

同 右(北魏、張猛龍碑)

同 右(北魏、鄭道昭、鄭文公下碑)

同 右(東魏、敬使君碑)

同 右(唐、欧陽詢、九成宮醴泉銘)

同 右(唐、褚遂良、雁塔聖教序)

ーー『中国書法大辞典』(香港、中外出版社)

と、まさに“軒並み”といっていい盛況だ。もちろん、この字形と、今問題の字形とは、微妙な“ちがい”がある。前者は「![]() 」であり、後者は「

」であり、後者は「![]() 」である。

」である。

しかし、

![]() (漢、礼器碑。二例)

(漢、礼器碑。二例)

ーー同右、一四六八ページ

ともなれば、今問題の字形と全く「同一」と言っていい。

要するに、次の二点が重要だ。

〈A〉 編集者の“信ずる”「正しい字形」以外にも、幾多の「別形」が、本場中国においても、すでに出現していること。

〈B〉 それも、特異な「一個人」に見られるのではなく、「一定の流派」として、“漢から唐へ”と代々伝承されていること。すなわち、「個癖」ではなく、「流癖」であること。

この二点とも、書道史上の常識と言えようが、残念ながら、鈴木・佐々木氏両氏と共に、この編集者もまた、この「常識」を欠落したまま、「筆跡鑑定」を行われたのであった。

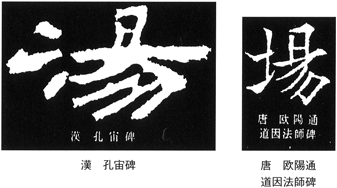

〈その六〉「場」「揚」「湯」

これも、右の「陽」のケースと全く同じだ。

〈A〉「①1〜5」は“右肩上り”という一連の「筆癖」をもつ。しかし「②1〜5」「③1」には、それはない。ことに「②2」と「②4」の場合は、(“右肩上り”の存在しないこと)あまりにも明白である。

〈 B〉「場」「揚」「湯」とも、すでに中国側に「異形」の先例がある。

「埸」 (唐、欧陽通、道因法師碑)

同 右(唐、顔真卿、多宝塔碑)

「![]() 」 (北魏、鄭道昭、鄭文公下碑、二例)

」 (北魏、鄭道昭、鄭文公下碑、二例)

同 右(北魏、張猛龍碑)

「![]() 」 (随、智永、真草千字文)

」 (随、智永、真草千字文)

同 右(唐、褚遂良、雁塔聖教序)

同 右(漢、孔宙碑)

右で、「北魏、鄭道昭、鄭文公下碑」や「北魏、張猛龍碑」では、「陽」と「揚」に共通した「異形」が用いられている。“偶然の一異形”ではなく、「一定の流派」の「流癖」であることをしめすものであろう。

これらの書道史上の「基礎認識」を、編集者はここでも欠いていた。ために、自分の信ずる「正しい字形」に合わぬ字形が、「甲〜乙」両者に存する場合、直ちに「甲=乙」で同一執筆者、そのように信じて疑わなかったように見える。遺憾ながら「妄信」としか言いようはない。

〈その七〉「末吉」

この「末吉」問題は、興味深いテーマを提出している。

先ず、字形そのものの検証を行おう。

〈A〉「末」の字形に対し、「①1〜3」では、最終画(斜線)の末端を“内側に押さえる”傾向がしめされている。ところが、「②1〜5」の場合、むしろ“右側へ「はね」る”もしくは“右側へ「伸ば」す”傾向をしめす。「甲と乙」の「筆癖」は一致していないのである。

〈B〉ここでも、「①1〜3」の場合、例の“右肩上り”の「筆癖」は変わらない。ところが、「②1〜5」には、その傾向が見られない。「②5」に至っては“右肩下り”にさえなっている。この両者(甲と乙)をなぜ「同一人」の「手」と見なしうるか。全く理解不可能である。「先入観の眼鏡」に両目がおおわれているのでなければ幸だ。

すなわち“「末」を「未」と書く”という「習癖」は共通していても、その筆使いという「個癖」は全く「別人」なのである。

〈C 〉右の事実は、興味深い現象だ。なぜなら「甲」(①いわゆる「自筆」)と「乙」(編集者に“採用”された文書群)との間には、「共通の淵源」があり、その「淵源」に「未吉」と書かれていたのではないか、という“想定”である。(右の「乙」の中に、「淵源」をなす文書もまた、“含まれている”可能性はあろう)

要するに、「両者、同源」問題である。これは、他の字形においても「共通」の問題であるけれど、この場合、「和田末吉」という個人名だから、「江戸末〜明治〜大正八年」の間に生存した、とされる、当人の時期を「上限」とする点、意味深い。

ズバリ、その「淵源」に関する“想定”への回答は「イエス」だ。末吉本人は、ほぼ「未吉」と自署名している。ところが、子供の長作が(父親のことを)書く場合は、例外なく「末吉」である。実は、「和田家文書」(明治写本)において、「末吉筆跡」と「長作筆跡」を“見分ける”さいの、一キイ・ポイントをなしているのである。

その理由は不明である。末吉は父親権七の二十四番目の末子と伝えられる(和田喜八郎氏による)から、それにふさわしい「名」が与えられたのであろうが、当人はその名を“きらった”のかもしれぬ(「留吉〈とめきち〉」「留子」などと同類であろう)。神社のおみくじでは「末吉」は「凶」以外で最悪の下運をしめす言葉だからである。末吉の「秘書」役の長作は、いつもあやまらず「末吉」と正しく書いているのだから、父末吉自身がこれを知らなかった、とは考えられないのである。

この点、「①3」の「未路」は、完全な“ミス”である。この書写者(和田章子さん。喜八郎氏の娘)の「書写ミス」であろう。

先にあげた、「奥の細道」の曾良本の筆者(利牛)が、「書写原本」たる「芭蕉自筆本」における、「芭蕉の誤字」(「生淮(涯)」)に“引きずられ”て「誤字」を書いたケースと似ているのではあるまいか。(「未大吉」〈「②2」〉「未凶」〈②3〉の場合は、やはり右のような「書写ミス」か、それとも「未吉(「未だ吉ならず」やがて「吉」が来る、の含意)」に似た「未だ大吉ならず」や「未だ凶ならず」の含意によるものか、“前後の文章”及び“全体の筆跡”と対応させて緻密に検討してみなければ、不明である)。

〈 D〉もう一つの興味深い視点がある。わたし自身は、この十年間近く、和田喜八郎氏からいつも「孫じいさん(曾祖父)の『すえきち』」と“聞いて”きた。「みきち」といった発音を聞いたことは、一回もない。

その上、先述のように「和田家文書」(明治写本)において、長作の書いた文面では、いつも「末吉」だ。「未吉」ではない。

これらの事情を合わせて判断すると、

「(何等かの理由で)自分の名前を『未吉』と書くを常としていた『すえきち』という人物が実在した。」

そのような人物の「個性」を前提にせざるをえないのではあるまいか。

“喜八郎氏は無知であり、『末』と『未』の区別がつかないまま大量の『偽作』にふけりつづけていた”などと「想定」したのでは、右の全史料事実の説明はつかぬ。逆に「想定」者自身の「無知」乃至「無思慮」を露呈することとなるのではあるまいか。

五

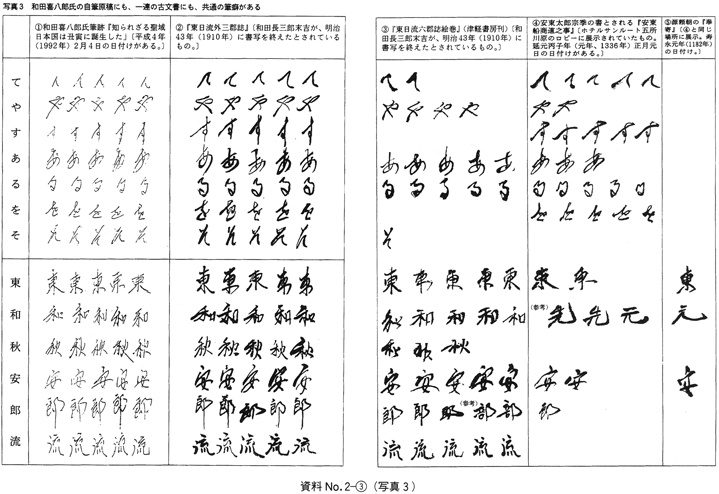

〈資料No.2-③、写真3〉

編集部はここでは「共通の筆癖」があるものとして、「平仮名」と「漢字」に分けて、それぞれ七例と六例を表記している。検証してみよう。

〔平仮名〕

「て」

「①1〜5」では、前半部の「斜線」が、平仮名の一部とは思えぬほどの「直線」の形で書かれている。

これに対し、「②1〜5」「③1・2」「④1〜5」では、まるでその“気配”がない。全く別の執筆者である。

わたしの目には、「異なった筆癖」の「表示」にしか見えない、この表が、なぜこの編集部の目には、「共通の筆癖」と見えるのであろうか。不可解だ。

思うに、“発端部が、かなり下がった位置からはじまるから”といった“大まか”な分類でしめくくったのではあるまいか。筆跡に対する判断として「甘い」としか言いようはない。

「や」

「①1〜5」では、上端部を「![]() 」の形に“巻きこんで”いる。「わらび状筆法」ともいうべき、「個癖」である。

」の形に“巻きこんで”いる。「わらび状筆法」ともいうべき、「個癖」である。

これに対し、「②1〜5」「③1〜4」「④1・2」の場合、全くこの「個癖」を見ない。「甲」と「乙」は、全く別人、異なった執筆者である。

このケースでも、編集部は、自己の「意図」とは逆の、わたし(真作説)にとって屈強の「証拠」を表示してくれている。

おそらく、起筆部(「斜線」の発端)が“最下部に発する”といった、一点だけにしか“目がとどいて”いないのではあるまいか。

この程度の“大まか”な「判定法」では、A・B・C・・・・Xといった、複数もしくは多数の執筆者が「同一人」として判定されてしまうこととなろう。

「一定の系列下には、一定の『流癖』が発生しやすい。」

この筆跡学上の「基礎認識」を、編集部は全く欠いているようである。

「す」

「①1〜5」は、「②1〜5」とは「比較的な類似性」をもっているけれど、「④1〜5」となると、全くの別筆である。

なぜなら「①」第一画(横棒)が“直線”状であるのに対し、「④」の方は、五例いずれも「微妙に屈曲した曲線」状をなしているからである。これが「ボールペン(乃至サインペン)」と「書筆」のちがいによるものでないことは、同じ「書筆」でも、「②1〜2」には、この種の「微妙に屈曲した曲線」が現われていないことによっても知られよう。「①」と「④」の執筆者は、やはり別人なのである(「④」は、「安東船商道之事」ホテルサンルート五所川原のロビー展示)。

「あ」

「①」の場合、再上端部に「![]() 」という不思議な“巻きこみ”がある。先の「わらび状筆法」と共通する、この執筆者の「個癖」の一種と称してまちがいないであろう。

」という不思議な“巻きこみ”がある。先の「わらび状筆法」と共通する、この執筆者の「個癖」の一種と称してまちがいないであろう。

これに対し、「②1〜5」「③1〜5」「④1〜3」とも、全くこの「個癖」を見ないのである。

編集部の目に、この両者が「共通の筆癖」をしめす、と見えるとすれば、これまた不可解と言う他はない。

「甲」と「乙」はやはり、明白に別人の「手」をしめしている。

「る」

ここでは、先述のように「①」が先頭部において「斜直線」を“頭に乗せた”ような、「異様な個癖」をしめすのに対し、「②1〜5」「③1」「④1〜5」では、全くこの「個癖」が見られない。

以上によっても、「甲」と「乙」とが“別の執筆者”の「手」によっていること、一点の疑いもない。

ここでも、編集部の「意図」とは逆に、「甲」と「乙」とが別人であることをしめす“適切な証拠”の「表示」に感謝する他はない。

「を」

この文字については、「①」の方に“特別な個性”は認めにくい。

逆に、「④1〜5」において中間部にやや「屈折した“ひねり”」をもつものの、特に「個癖」と言うほどではない。

「そ」

「①1〜5」の場合、「斜線」部の発端が最下端に発している。

これに対し、「③1」の「筆法」は別のようである。右のような「最下端に発する」筆法ではなく、“普通の筆法”である。

従って、「③」はただ一例ではあるものの、「①」とは「別人の手」による、という可能性が高い。

従って「甲=乙」、すべて「同一人」(和田喜八郎氏)という、編集部の「想定」は結局成立不可能と言う他はない。

《「平仮名」間題の結論》

平仮名は、四十八字ある。その中で編集部が「共通の筆跡あり」として表示したものは、わずかにこの「七字」に過ぎなかった。言い換えれば、他の「四十一字」には、この編集部の「目」にすら、「共通の筆跡」らしきものを見出すことができなかったのである。

しかも、辛うじて挙げた「七字」すら、明白な「個癖の共通性」をしめすことができなかった。逆に、右の「て」「や」「あ」「る」にあげた「甲」(「1」)側の「個癖」は、全く「乙」側に見出すことができず、「甲×乙」の事実を確証したのである。

その上で、一つ“興味深い傾向”が見出される。それは「個癖」には至らないものの、“字形上の一応の類似性”が、「①」と「②」との間に見られるケースが若干存在する。「す」「を」「そ」などが、そのケースだ。一方の「③」「④」とは、全く異なっている。

この“類似傾向”は、「①」の執筆者と「②」の執筆者との間に、かなり“色濃い”継承関係のあることを思わせる。

もちろん「②→①」の関係である。この点においても、編集者の「表示」は、思わざる“効果”を生んでいる、と評しうるであろう。

六

〔漢字〕

「東」

「①1〜5」では、例の“右肩上り”が一貫している。

これに対し、「③」の場合、「1」を除き、「2〜4」では全く異なっている。やはり「①×③」なのである。

次に、「④2」の場合、下端部“左はね”のところが「点」(「![]() 」)で表現されている。達筆者の一「筆風」である。ところがこの「筆風」が、「①1〜5」中には全くない。やはり「①」と「④」は、別人である。

」)で表現されている。達筆者の一「筆風」である。ところがこの「筆風」が、「①1〜5」中には全くない。やはり「①」と「④」は、別人である。

ここにはじめて登場する「⑤1」の場合、下端部“左はね”の部分が、「先端(左端)しで“押さえ”たような、やや“特異”な「筆風」をしめしている。もちろん、“一般的”には、時として見られる「書風」であるが、ここの「①」「②」「③」「④」とも、この「書風」は見られない。「⑤」は一例だけであるから、「確証」とはなしがたいけれど、やはりこの「⑤」は、他の「①②③④」とは、別の執筆者の可能性が高いのではあるまいか。(もちろん、当文書が頼朝の「真筆」かどうかという問題とは、関係がない)

要するに、編集部の“描いた”「甲=乙」の「想定」は全く成立不可能である。

「和」(「先」「元」)

〈その一〉

「①1〜5」は、例の“右肩上り”の「筆風」を一貫してしめしている。

これに対し、「③1〜5」の場合、これが見られない。そのうち、「③1」と「③2」は、やや別の字体をしめしているが、「③1」のような“特異な字形”は、他(「①」「②」)に見られない。もちろん、書道上の書風としては必ずしも“特異な字形”ではないが、この種の「書道上の一書風」を、「①」「②」ともに、しめすことがない。別人である。

その点、「③5」は“特異な字形”とは言えず、きわめて“ありふれた”字形なのであるが、この「平凡な字形」がかえって「①」「②」には、現われないのである。

この事実は、やはり、「①」「②」「③」を「同一人」として“くくり”つけ、「共通の筆跡」視しようとする、編集者の「意図」が結局強引に過ぎ、史料事実そのものに合致していないことを証明している。

〈その二〉

編集者が「④」「⑤」において、今間題の「和」例を見出せず、「先」「元」を以て「代置」させた理由が不明である。

なぜなら、この「④1〜3」も、「⑤1」も、「①1〜5」に見られるような“右肩上り”の「筆癖」が全くない。ことに「④3」や「⑤1」の「元」のごとき、全く“のっぺり”として、右に“伸ばし”ているにすぎず、「①1〜5」のしめす“右肩上り”の「筆癖」とは、“似て非”どころか、“似てもいない”からである。

これほどの「非、共通の筆癖」例を麗々しく「共通の筆癖」として表示した「意図」が全く不明である。

〈その三〉

「①」では、「口」の部について、五例中「![]() 」とするものが二例(「2・4」)ある。全体としては「口と

」とするものが二例(「2・4」)ある。全体としては「口と![]() 」の混用と言えよう。

」の混用と言えよう。

ところが、「②1〜5」の場合、すべて「口」であり、「![]() 」のケースはない。先にのべたように、他(「③」「④」「⑤」)より、「①」との“類似関係”の濃いと見られるのが、この「②」であるけれど、やはり「差異」がある、すなわち「別人」をしめすケースと見られよう。(もちろん、積極的なちがいは先述の「て」「や」「あ」「る」の「個癖」の有無である。)

」のケースはない。先にのべたように、他(「③」「④」「⑤」)より、「①」との“類似関係”の濃いと見られるのが、この「②」であるけれど、やはり「差異」がある、すなわち「別人」をしめすケースと見られよう。(もちろん、積極的なちがいは先述の「て」「や」「あ」「る」の「個癖」の有無である。)

以上、「和」の表示もまた「甲×乙」の関係をしめしている。

「秋」

〈その一〉

「①1〜5」のしめす、例の“右肩上り”の「筆癖」は、「③1〜3」には全く見られない。

のみならず、この「秋」の「③2」のしめす「禾」部分は、前項「和」の「③1」と同じく、「書道家の書風」に“なじんだ”筆者の「手」を証言していると言えよう。もちろん、「①1〜5」には、「和」「秋」ともそのような「書風」は、“気配”すらない。

さらに、「秋」の「③3」のしめす「横棒」の長さも、「和」の「③5」と共通し、この「表」の中では“異例”であるが、他(「①」「②」)の中には見られない。(「④」「⑤」には相当字がない。)

〈その二〉

「①4」の最終画(斜線)の“長さ”も、他(「②」「③」)に見られない。「①」の「筆癖」の一端かもしれぬ。

〈その三〉

それ以上に、重視すべきは「②5」の「第一・二画」の“太さ”である。「第三画以降」の“細さ”とコントラストをなしている。

このような「コントラスト筆法」は、次の「安」の項の「②5」にも見られるから、この「②」の筆者の「筆風」と見られよう。

もつとも、これは一般には「個癖」というほどではない。「書筆」の運筆のさい、全体が“平板”に流れるのを恐れて、“技巧的”にこの種の運筆を好む人があるからである。(しかし、この「秋」〈②5〉「安」〈②5〉は、いずれもいささか“わざとらし”く、練達の書家の書風と言うには、程遠い。)

この点、「ボールペン(乃至サインペン)」書きの「①」には(なくて)当然ながら、「書筆」の「③」の全体写真(2・3)を通して、その種の「技巧」は見られない。

すなわち、「甲=乙」とする編集部の「想定」は、ここでも成立しえないのである。

「安」

〈その一〉

「①1〜5」においては、例によって“右肩上り”の「筆癖」が守られている。それも「宀」の「横棒」部分と共に、その下の「女」の「横棒」部分もまた、その傾向が守られているのである。

ところが、「③1〜5」は、「宀」部分の「横棒」の方は“右肩上り”であるものの、その下の「女」の横棒の方は、むしろ“右肩下り”の傾向をもつ。それによって“字形全体が「右肩上り」となって、全体として「地に着かない」印象を与える”のを“避け”ているのである。この「女」の「横棒」の“右肩下り”は、「③5」において、もっとも明瞭に「表現」されている。

この点、「全体」として“右肩上り”傾向の「①」とはハッキリと「筆癖」を異にしているのである。

〈その二〉

「④」の場合、「宀」については“右肩上り”は「1」のみで、「2」はそれほど顕著ではない。

ところが、その下の「女」については、両方(1・2)とも、“右肩上り”の傾向は見られない。

すなわち「①」と「④」ともまた、別筆なのである。

〈その三〉

この点、「⑤」はやはり「宀」の「横棒」こそ“右肩上り”ではあるものの、下の「女」の「横棒」にはその傾向は見られない。

その上、決定的な「差異」は、「宀」の第二画(![]() )である。“内向き(右下向き)”の「点」になっている。

)である。“内向き(右下向き)”の「点」になっている。

けれども、「①」はもとより、「②」「③」「④」とも、その「筆癖」は見られない。むしろ「外向き(左下向き)」である。

やはり、この点からも、「⑤」の筆者は、ただ「一例」にとどまるものの、「①」「②」「③」「④」とは、やはり別の「筆癖」者のようである。

ともあれ、編集部の「意図」する「甲=乙」の「同一人」想定は、全く成立不可能と言う他はない。

「郎」

この字は、「和田喜八郎」氏の自署名中の一字であるから、今の問題に関して重要である。

〈その一〉

「③1〜3」の三字とも、「良」の最終画「![]() 」がきわめて「厳格・端正」である。

」がきわめて「厳格・端正」である。

これに対して「①」(いわゆる「自筆」)の場合、右の部分(「![]() 」)は、きわめて安易に“書き流され”ている。この点、一つ、見ても、両者(「①」と「③」)が「同一筆者」であることなど、筆跡上、考えられない。

」)は、きわめて安易に“書き流され”ている。この点、一つ、見ても、両者(「①」と「③」)が「同一筆者」であることなど、筆跡上、考えられない。

〈その二〉

さらに「①1〜5」の場合、「阝」の位置が極めて“高く”、そのため、左側の「良」の第一画(![]() )とほぼ同じ高さに、上端部が達している。

)とほぼ同じ高さに、上端部が達している。

ところが、「②1〜5」「③1〜3」「④1」とも、いずれも「阝」の上端部は、左の「良」の第一画(![]() )より“低い”位置にある。

)より“低い”位置にある。

この点を以ても、「甲×乙」は疑いえないのである。

〈その三〉

さらに「①1〜5」の場合、いずれも“右肩上り”である。従って「阝」もまた、その傾向に従っている。

これに反し、「②2」や「③2」の「阝」は、全く“右肩上り”になっていないのである。

やはり、「①」と「②」「③」の筆者は別人である。

〈その四〉

「④1」の「郎」字は“流麗”である。左側の「良」を“ほっそり”と細く書き、右側の「阝」を“大らか”に太く書き、その上でしかも両者合体したとき、“過不足なき”一字を構成し終えている。凡手ではない。

これに反し、「①」の場合、左側の「良」と右側の「阝」は、ガタピシと“くっつけ”られているにすぎぬ。凡手である。

しかも、「④」が「書筆」、「①」が「ボールペン(乃至サインペン)」であることを思えば、この「非、凡手」と「凡手」の落差のもつ“はなはだしさ”は倍増するもの、と言わねばならぬ。「①」と「④」は、決して「同一」の筆者ではありえないのである。

〈その五〉

「部」(「③4・5」参考)も、「阝」の「縦棒」が短く、「①1〜5」のしめす傾向には一致していない。

さらに「部」も、一応「端正」の筆風に属し、「①1〜5」の“いい加減”とも言うべき筆致とは、おのずから「書き手」を異にする。そのように判断せざるをえないのである。

いずれの点から見ても、「①×③」しかありえない。筆者は「別人」である。

以上、肝心の「和田喜八郎」の「郎」字についてもまた

「甲×乙」

の帰結に到達したのである。編集部の「共同の筆癖」説は、あまりにも安易な“臆断”に過ぎなかったようである。

「①1〜5」の「いわゆる『自筆』」ならぬ、和田喜八郎氏の「真の自筆」との対比は、本稿の最後にしめすこととする。

「流」

この字も、「東日流」中の一字であるから、重要である。

〈その一〉

「①1〜5」の場合、いずれも“右肩上り”であるのに対し、「②1〜5」「③1〜5」とも、全く“右肩上り”の気配がない。

これ一つ見ても、この両者(「①」と「②」「③」)を「同一筆者」と見なす編集部は、全く「筆跡鑑定」の基本をわきまえぬ者、と言われても止むをえないのではあるまいか。

〈その二〉

それだけではない。「①1〜5」の場合、右側の「 ![]() 」の最後の「とめ」が、すべて“短い”ながら、「縦線」になっている。

」の最後の「とめ」が、すべて“短い”ながら、「縦線」になっている。

これに反し、「②1〜5」「③1〜5」とも、普通の「点」(「 、」)なのである。これが通例の「形」だ。

こうしてみると、「①」の場合の、「点」ならぬ「短い縦線」こそ、この「①」の筆者の、微細ながら貴重な「個癖」だ。この一点を見のがしては、「筆跡鑑定」など、およそ成り立たない。「①」と「②」「③」とは、明らかに「個癖」を異にしているのである。

〈その三〉

これに対し、編集部は「氵」を「![]() 」と書く、という一点の「発見」に“有頂天”となり、その他の“重要なポイント”にまで「目がとどかなかった」ようである。

」と書く、という一点の「発見」に“有頂天”となり、その他の“重要なポイント”にまで「目がとどかなかった」ようである。

思うに、「氵」をどのような「形」で書くか。これには、幾多の「タイプ」がある。これが「流癖」をなす。

この「流癖」と共に、その「真っ只中」において、各個の筆者、個々の人格のもつ「個癖」が生れる。その一点に目を注ぎ尽くすこと、ここにこそ「筆跡鑑定」の急所がある。

その急所を、見事に欠落させたまま、編集部は“大まか”な「流癖観察」の地点にとどまったのである。惜しまれる。

結局、「写真1」「写真2」「写真3」を通じて、編集部の「筆跡鑑定」は悉くあやまっていた。編集部の「臆断」に反し、

「甲」×「乙」

これが、正しい「筆跡鑑定」の帰結であった。そしてその「乙」内部においても、各種別様の複数の執筆者が存在していた。それらを“大ざっぱ”な「流癖判定」によって、すべて「同一人」であるかのごとくに“ひっくく”り、「誤断」に陥っていたのであった。