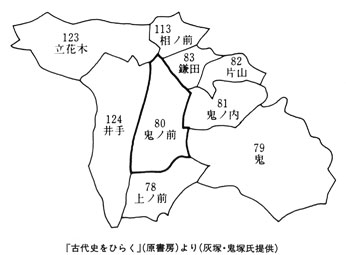

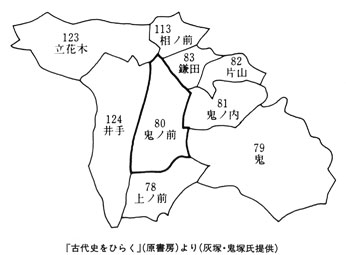

事実、従来の「聖徳太子」説の論者が常に難渋してきた「鬼前」の二字は、九州、福岡県の糸島郡に「地名」として存在した。「鬼前(オニノマヘ)」だ。もう、そろそろ、人々は永き眠りから覚めてもよいのではあるまいか。

鉄検査のルール違反 谷野満教授への切言 古田武彦(『新・古代学』第1集 特集2和田家文書偽書説の崩壊)へ

「法華義疏」の史料批判 へ

『新・古代学』古田武彦とともに 第1集 1995年 新泉社

特集2 和田家文書「偽書説」の崩壊

寛政宝剣額の「再利用」について

古田武彦

一

基本史料「寛政宝剣額」をめぐる、奇怪な批判が現われた。いわく、

“赤外線写真によって、額面の下から別の願主をしめす文字が浮び上った。これは当額が後代人(現存の和用喜八郎氏)によって偽作された、という事実を裏づけるものである。”

と。このような論証は、学問上、客観的に成立しうる命題であろうか。 ーー否(ノン)。

以下、これについてのべよう。

二

現代は“使い捨て“の時代である。容器はもとより、本体すら、使用期間長期にわたれば、惜しまずこれを捨て、新製品を購入し、新たに使いはじめる。そしてまた・・・。

このような生活態度の是非を今、あげつらうつもりはない。このような現代日本人の趣向こそ、相次ぐ技術革新の産みの親。そのような評価もまた、可能であろうから。

今は、是非の論からはなれよう。ともあれ、現代の日本とは異なった生活姿勢、人間精神の趣向が一般的であった時代も、かつて存在した。従来のほとんどの時代、このような“使い捨て”をいとうこと、むしろ通例であった。くりかえし、くりかえし、“使える限り、使う”ことの方をより美徳とする、否、当然とする、そのような生活態度の時代がながくつづいていたのである。

もちろん、過去においても、これに反する奢侈(しゃし)の精神の人々もいた。あるいは、秀吉や足利義満のごとき人々は、その例かもしれぬ。けれども、庶民の多くは、いつも“もったいない”と唱えて、いったん“使用ずみ”のものの「再利用」へと心がけてきたのであった。

これは必ずしも、貧しさから来る“必要”だけが理由ではなかった。なぜなら、後にあげるように、王者ないし王者クラスの人々もまた、同じ「再利用」のあとをしめしているからである。庶民の場合、くりかえした「再利用」の末、結局は廃棄されて、現代にあとをとどめぬ場合が通例なのに反し、王者クラスの場合、わたしたちは時として、次のような現証に接することができるのである。

三

一九七一年七月、韓国の公州(百済の都、熊津)で重要な発見があった。百済武寧王陵の発掘である。

この点、わたしはすでに論じたことがあるけれども(『失われた九州王朝』第二章)、今はそこでは論じなかった問題点にふれよう。

最初、この陵碑の発掘が報道されたとき、「碑字、改竄(かいざん)説」が日本の学界の内部を駆けめぐったようである。わたしの経験したところを ーー後日のためにーー 正確にのべれば、日朝関係史の専門の学者(A教授)や考古学者(B教授及びC教授)こぞって、当碑銘の信用すべからざる旨を、わたしに告げられたのである(いずれも、わたしに対して好意的に、ことの「真相」を告げ、わたしのこれに対する扱いに対し、注意をうながして下さったものである。一切文章発表されていず、「口頭」のものであるから、実名はひかえさせていただくこと、当然の礼儀であるが、後日の研究者の用心のために、ことの次第をしるさせていただくこと、御容赦願いたい)。

先ず、碑面(王碑銘)をあげよう。

「寧東大将軍百濟斯

麻王年六十二歳癸

卯年五月丙戌朔七

日壬辰崩到乙巳年八月

癸酉朔十二日甲申安[厂/昔]

登冠大墓立志如左 」

[厂/昔]は、厂編に、昔。JIS第三水準ユニコード539D

問題は「卯」字だった。右の第三行冒頭の字である。

この字の右下部に「丶」の痕跡がある。明らかに、現「卯」字を刻する前に文字(「未」もしくは「庚」の類か)が刻されてあり、その上に「再刻」した形なのである。

「これはきっと、発掘したあと、三国史記などの文面に合うように、彫り直したにちがいありませんよ。」

これが、A教授の率直な判断だった。

しかしわたしには、素直にうなずけぬものがあった。というのは、「麻」の一字の存在である。第二行冒頭だ。

斯麻王ーー 日本書紀、武烈紀四年『百済新撰』

斯摩王ーー 三国史記

従来、北朝鮮・韓国側の学者は、日本書紀に引用された百済系三史料(百済記・百済本記・百済新撰)の信憑性に対し、痛烈に非難してきた。なぜなら、いわゆる「任那日本府」関連記事も、日本書紀では、これら百済系三史料を、直接もしくは間接に依拠史料としているからである。

そのため、これら三史料は日本側による“でっち上げ”史料にすぎず、と論難してきたのである。

ところが、今回、武寧王陵碑という金石文(同時代史料としての第一史料)のしめすところ、それは百済系三史料に一致していた。三国史記の方には一致していなかったのである。この事実のしめす意義は大きい。けれども、この点は別に詳論しよう。今の問題点は次の一点だ。

“もし、現代の(韓国側の)改竄者が「未」の類の誤刻に気づき、三国史記に合うよう「改刻」したのならば、なぜこの「麻」を「摩」と「改刻」しなかったのか。この方は、「卯」の場合とは異なり、下に「手」字を加刻するだけでいいではないか。”

この疑問だった。すぐ、A教授に対してこれを言ったけれど、

「いや、その時間がなかったのでしょう。」

との答。干支のまちがいより、こちらの方がイデオロギー上、ずっと重大。わたしには、そう思えた。釈然としなかった。

やがて、韓国の考古学者、金元龍氏が来日されたとき、一〇人前後の座談会の席上でわたしはこれを氏に質(ただ)した。

もちろん、先の学者の実名は出さず、日本の学界でこのような疑問が出ている。わたしにはそのような見解に組することができないが、これについてどう思われるか、と聞いたのである。

これに対し、金氏は悪びれるところもなく、そのような事実の全くないこと、また当時の現場状況、またその後の保管状況からも、全くありえないこと、何よりも碑銘自身の観察からも、そのような可能性は全くありえないことを、淡々と語られたのである。

わたしは十二分に納得し、了承し、感謝の辞をのべた。ところが、会の終ったあと、司会役の方から、激しい難詰をうけた。あのようなことを聞くのは失礼だ、というのである。「何でも、御質問下さい」という言葉は、額面通りにうけとってはいけなかったようである。

しかしわたしには、期するところがあった。

好太王碑改竄(かいざん)論争において、まだ渦中にあったといっていい頃だったが、その中で「思うこと」しきりだった。それは、もう一〇年か二〇年早く、この「改竄」論が出ていれば、様相はスッカリちがっていただろう、ということである。なぜなら、その段階なら、いまだ酒匂夫人が御健在であり、酒匂(さこう)太尉の体験談を生き生きと伝えて下さった、と思われるからである(夫人は、ながく宮崎県で女学校の教師をしておられた)。

そのような思いがあったから、今回の「偽刻説」についても、韓国側の関係者の御健在のうちに、率直な疑問を呈することこそ真の礼儀、これがわたしの考え方であったけれど、司会の方の礼儀観は、またわたしとは別だったようである。

その後、新聞記者のTさんも、ソウルに行ってこの原碑を実見し、「卯」の字への改刻が、決して新刻とは思えない旨、伝えて下さった。

もう今は、当碑は、日本各地で展示され、研究者はもとより、多くの人々の実見するところとなったから、以上の経験は、今は一つの「笑い話」にすぎないけれど、今これを改めて記述したのは、他でもない。

「改刻をもって、偽刻の証拠と決めつけるのは、軽率かつ危険である。」

この学問的教訓のためであって、他意はない。すなわち、今回の「寛政宝剣額、偽作」論者もまた、同じ軽率の穴に陥っているのである。

四

武寧王陵碑については、さらに興味深い問題がある。

王碑の裏側に、「干支」が四辺の線に沿って刻されていたのに、これが抹消された痕跡が存在するのだ。

「申、庚、酉、辛、戌」の五字。さらに「己戊」の二字があるようであるけれど、明確ではない。

これに対し、韓国の風俗としての「買地券」の立場から理解する向きもあるようだ。この墓の領域の「方位図」「陵域図」の痕跡と見なすようである(『公州博物館図録』国立公州博物館、参照)。

ここで「買地券」という概念が出てきたことにつき、とまどう読者も多いことであろうけれど、この点、同陵碑内のもう一つの金石文、王妃碑銘の方に明確に刻されている。

「〈表〉

丙壬年十二月百濟國王大妃壽

終居喪在酉地己酉年二月癸

未朔十二日申午改葬還大墓立

志如左

〈裏〉

銭一萬文右一件

乙巳年八月十二日寧東大将軍

百濟斯麻王以前件銭訟土王

土伯土父母上下衆官二千石

買申地為墓故立券為明

不従律令 」

右の末尾に、「申地を買ひて墓と為す。故に券を立て明と為す」とあり、この墓域を「申地」と呼んでいる。その「申地」は本来、「土王・土伯・土父母・上下衆官」に属したものであり、百済王側が「二千石」を出してこれを「買った」旨、明記されている。

この史料事実のしめすところは、何か。決して単なる「非史実」の空想上の問題にかかわる「信仰」や「風習」の問題にとどまらないようにわたしには思われる。すなわち、百済王が高句麗王の分派として南下してきた「侵入者」であった事実(三国史記等)と深くかかわるものと思われるのであるけれど、それは改めて論じよう。今の問題は、次の一点だ。

この王妃碑銘の「裏側」の文面が、明確な文面として刻字されているのに対し、先にのべた王碑銘の「裏側」の場合、本来の(当碑以前からあった)「方位図」は、抹消され、いわば「消し残り」が認識されるにすぎないことである。この点も、赤外線写真等の技法を用いれば、一段と詳しく、「もとの方位図」の原状が浮び上がるかもしれぬ。

すなわち、「元の持主から買った」事実は明記しながら、その「元の持主」なるものの具体名や具体的勢力範囲(「土王云々」は抽象的概念にすぎぬ)など、一切書かれていないのである。のみならず、本来「刻入」されていたものが、残念にも「抹消」されているのだ。

左の二点が知られる。

第一、技術上は、「土王たちの方位図」らしき銘版(石)の「再利用」である。

第二、史料上は、右の「もとの方位図」の原形が「抹消」されている。

すなわち、これは単なる「再利用」ではなく、この「もとの方位図銘版」を「再利用」すべき「必要」があったものと見られる。従って「誤刻」(「未」もしくは「庚」の類の字)にもかかわらず、「新たな石」を変え用いることをなしえなかったのである。

以上の観察事実を裏づけるもの、それは王碑・王妃碑ともに存在する「穴」だ。両者とも、正面(表)から見ると、中央よりややずれているが、裏から見ると、この穴が本来の「もとの方位図」にとっては「中心的位置」にあったことが知られよう。

武寧王陵碑は、「思想的な理由」のある「再利用」をしめす実例としても、貴重な文化財となった。

五

法隆寺に移ろう。平成元年(一九八九)一二月、すばらしい発見があった。本尊の釈迦三尊像の台座裏(上座)から、思わざる墨書が発見されたのである。一二文字の「墨書」と「墨書の絵」だ(高田良信『法隆寺建立の謎』春秋社)。

「相見兮*(兮)陵面 楽識心陵了時者」

兮*の異体字。上部の八なし。JIS第四水準ユニコード4E02

この文面は、全文ではなく、全体の一部ではあるまいか。最末の「者」のあと、若干空白部はあるものの、木端部が近いから、本来はこのあと、または、逆側(左端)に、後半の偈文が存在した、という可能性は見のがせない(右の文面の解釈は、別に論ずる)。

ともあれ、この墨書(詞と絵)が「全体の一部」であることを明白にしめすもの、それは「墨書絵」である。大きく、鳥の図柄が描かれているけれど、左端部は「切断」されている。この事実から見ても、“台座の裏にまで、墨書や墨書絵を書いた”のではなく、他の目的をもって書かれた木板を、釈迦三尊の台座を作るさい、「再利用」した、そのように考える他はない。

さらに、この台座の下座からも、種々の台座絵が現われた上、「辛巳年」や「尻官三段」等の墨書が現われた。

この「尻官」については、わたしがかつて法隆寺釈迦三尊銘文の解読について、従来は末尾の

使司馬・鞍首、止利佛師造

の「止利」について、「トリ(鳥)」と読まれて疑われていなかったのに対し、この二字はむしろ「シリ(尻)」もしくは「トマリ(泊)」と読むべきことを論じ、さらにこの「止利」は個人名ではなく、地名または官署名である可能性が高いことを注意した。なぜなら、個人名(技術者)の場合、「仏師止利」の順になるべきこと、他の事例から知られたからである(『法隆寺の中の九州王朝』第四部、朝日文庫)。

ところが、果然、この釈迦三尊の台座(下座)から

「尻官」

の二字が出現したのである。

これは、近畿天皇家側の官職名において「未見」の官なのであった

(しかし、この時の「発見」と、わたしの「既発表解読」との一致について、どの専門家、学者とも、“そ知らぬ”ていで今日に至っている)。

それはさておき、この台座が「再利用」である点、疑いがない。

「材は、請花(うけばな)・反花(かえりばな)に樟が使われているほかはすべて檜(ひのき)が用いられているが、下座下框(したがまち)を形成する巨大な檜板は、本来は建造物の扉であったものが仏像台座として再利用されていることが新たに判明し、かつその部分に聖徳太子没年の前年に相当する『辛巳(かのとみ)年」や当時の官司に関わると思われる墨書、台座絵の下絵の一部となる四天王上半身を描いた墨画などが発見されるに及び、あらためて各方面からの関心が高まった。またこれより先、上座内面からは、雁や撞木鮫(しゅもくざめ)の墨画とそれに重ねた十二文字の墨書も発見されており、これについては飛鳥時代人の他界思想の一端をうかがわせるものとして論議を呼んでいる。」

(「法隆寺昭和資材帳調査完成記念、国宝法隆寺展」四八、釈迦三尊像台座、一基、奈良国立博物館、松原正昭)

(傍点、古田 ーーインタネットでは赤色表示)

右で、直接「建造物の扉」からの「再利用」と指摘されているのは、台座の下座であるけれども、上座の方もまた「再利用」の跡明瞭であること、先に(鳥が飛ぶ画面の「切断」によって)のべた通りであるから、上座・下座とも、一連の「再利用」であると見なすこと、自然であろう。ともあれ、このように明白な「再利用」の判明によって、当釈迦三尊像に対して(あるいは「上・下」の台座に対して)これを「後代の偽作」の証拠と見なすことができるか。「否(ノン)」だ。事実、そのような論者は存在しないのである。

六

法隆寺に関し、明白な「改竄」の痕跡をもつ文化財がある。法華義疏だ。第一巻右端部に鋭い刃物による明白な「切り取り」の跡が検出された。「旧蔵者」の署名の存在すべき箇所である。これは「再利用しではない。原状況の「改竄」である。この点、この文化財をもって、本来からの法隆寺所蔵と見なし、聖徳太子の著作と見なすことに対し、大きな疑問点を提供するものだ。

わたしの指摘したのは、これだけではない。従来の「法華義疏の、聖徳太子製作説」に対し、幾度の批判点を列挙し、詳論したのであるけれど、全く広答を見ない。学界は「無視」の一途にある。そして応答を見ぬまま、今回の「宝剣額偽作」説が“いち早く”提起された。

このような提起のもつ、思想的背景がうかがわれよう。いわく、「近畿天皇家一元主義という、権力側の矛盾には目をつむる」こと、「それを実証的に批判する、古田側に対しては、きばをむいて躍りかかる」こと、この二原則である。

その証拠に、本稿を通観してきた、虚心の人々には、次の三点が明白となろう。

第一、文化財の「再利用」は、きわめて通例のことであり、その「再利用」の指摘を転じて直ちに「偽作」説におもむくこと、はなはだ論理の飛躍に他ならぬものである。

第二、当「宝剣額」もまた、その通例の一つだ。第一の「願主」名を鋭い刃物で切り取った、そういうていのものでは全くない。

第一回目の「願主」の祈願が無事終了した(たとえば、「伊勢神宮参拝の無事達成」など)あとの木材などを、今回の第二回目の使用のため「再利用」した、そういう性格のものだ。何の他奇もない(筆跡間題については、別論文でのべる)。

第三、これに反し、明白に「故意」の「改竄」をしめす例もまた、この「再利用」例の中に存在するけれど、世の論者はこれに対して「目をふさぎし正視しようとしない。

以上だ。

七

最後に、本稿執筆中に発見された、興味深い問題にふれておこう。

〈その一〉法隆寺の釈迦三尊の台座(下座)から「辛巳年」の三字が出た。他の「尻官」や四天王図(の残欠)も、同じ場所だ。この木板は「建造物の扉」の「再利用」だという。

〈その二〉これと同じく、台座(上座)の方も、一連の「再利用」と見るべきこと、すでにのべた。ここには

「相見兮*(兮)陵面 楽識心陵了時者」

の墨書十二字がある。

その解読は別の機会にゆずる(すでに講演では、のべた)けれども、この短文に「陵」という文字が二回も出現している。

これは「天子、王后、王母」といった最高級の貴人の葬送のさいの「弔(とむら)いの詞句」であろう、と思われる。先頭の「相見」の二字は、生者が死者を見送るさい、その「死顔」に対して「別れを惜しむ」惜別の情の表現ではあるまいか。

ともあれ、「最高級の貴人の葬送」に関した詞句であることは、疑いがないように思われる。とすれば、釈迦三尊像の銘文の冒頭にある

「法興元三十一年、歳次辛巳(六二一)十二月、鬼前太后崩ず。」

の事件、その悲報と一致し、対応していると考えて、何の無理も生じないのである。

〈その三〉問題は、次の一点だ。本来、右の荘重な「最高級の貴人」を送る「図」と「詞句」をもつ「建造物の扉」が実在した。しかしそれは「破棄」され、衆人に見えぬ場所で「再利用」されているのだ。この台座の「内側」が「解体」し、「公開」されることなど、当時誰が予想しえたであろうか。

〈その四〉これが単なる「失敗」による、「造り直し」でないことは、現在、法隆寺のいずこにも、この「図」と「詞句」が掲示されていない、という事実が証明する。少くとも、法隆寺の再建(七〜八世紀)以来、同寺は焼失していないのであるから。

〈その五〉要するに、右の「最高級の貴人の葬送図と葬送詞」は、永遠に人々の目から遠ざけられ、まさに“ほうむり去られ”ていたのであった。

〈その六〉右の事実は示唆する。再建「後」に納入された、新本尊(釈迦三尊)は、他から移置された。その移置のさい、本来の建築物の「扉」が破壊され、新たな「台座」へと転用されたのではないか、という事態がうかがわれるのである。

もちろんこれは、「断定」的に言いうることではない。

しかし、

「釈迦三尊像は、焼失前から、法隆寺の本尊として存在した。」

すなわち、日本書紀、天智九年の項に

夜半之後、法隆寺に災あり。一屋余す無し。

とある一文を、正面から受け取らず、

「本尊は焼けなかった。」

と解する道は、やはり不自然だったのである。

〈その七〉では、釈迦三尊像の、本来の場所はどこか。すでにくりかえし論じた(たとえば『法隆寺の中の九州王朝』等)ように、それは九州以外にない。

事実、従来の「聖徳太子」説の論者が常に難渋してきた「鬼前」の二字は、九州、福岡県の糸島郡に「地名」として存在した。「鬼前(オニノマヘ)」だ。もう、そろそろ、人々は永き眠りから覚めてもよいのではあるまいか。

鉄検査のルール違反 谷野満教授への切言 古田武彦(『新・古代学』第1集 特集2和田家文書偽書説の崩壊)へ

「法華義疏」の史料批判 へ

ホームページへ