『失われた九州王朝』(目次)へ

『失われた九州王朝』ーー天皇家以前の古代史(ミネルヴァ書房)

2010年2月刊行 古代史コレクション2

朝日文庫版 ーーあとがきに代えて

古田武彦

二十年が過ぎた。本書がこの世に呱々(ここ)の声を挙げてより、すでに“ふた昔”が去ったのである。

これは一個の冒険であった。「天皇家中心」という一元史観のイデオロギーは、およそ千二百年間、信奉されてきた。大江匡房も、慈円も、新井白石も、田口卯吉も、これに対して一片の疑義さえ呈したことがなかったのである。否、このイデオロギーが、学問的には、一個の仮説であること、この疑うべからざる一事を、明治以降の諸賢大家とも、およそ指摘することすらしなかったのである。これに向ってわたしは、四十代の後葉、敢えて疑いの一矢を放ったのであった。

それは、いかなるイデオロギーからでもなかった。否、そのような、何物の権威にも依拠せず、ただわたしの目、人間のもつ、当たり前の理性にだけ依拠する、これがわたしの立場であった。

この目で中国の史書群に相対したとき、わたしが少年の日から学び憶えてきた歴史素養、それがガラガラと音をたてて崩れ去る、その声を確かに聞いたのである。この声をいったん聞いたとき、人間にはあらがう術(すべ)はない。わたしも運命の神に命ぜられたように、この声に従うがまま、二度とない人生を老年の日々へと歩みつ、づけて今日に至ったのである。

その二十年間、多くのリトマス試験紙に出会った。あるいは、稲荷山鉄剣黄金銘文の出土、あるいは、高句麗好太王碑の実見、あるいは、天皇陵問題との直面など、それを一つでも越えることができなければ、わたしの冒険的仮説は直ちに、断崖の道から千仞(じん)の谷底に顛(てん)落して、再び帰ることがない。そういう危機に対面しつづけた。その二十年間であった。

そして今日、わたしは二十年来の読者に対して誇りやかに告けることができる。 ーー「わたしの仮説は、正しかった」と。次々と対面した、巨大な障害の前に立ちつつ、消え去ったのは、いつもわたしの仮説ではなく、不可避と見えた、その障害の群々の方だったのである。

これは、わたしの眼前の幻であろうか。それとも、人間が手にした真実の一つか。その判定はいつも厳粛なる、最高の裁判官たる、本書の読者、未来にわたる読者の方々の手の中に委ねられているであろう。

まず「政・宗*・満の法則」についてのべよう。このうち、「張政」問題はすでに拙著『「邪馬台国」はなかった』(朝日文庫版)の補章でのべた。今回は「七・八世紀」の「宗*・満」問題である(『すべての日本国民に捧げる ーー古代史・日本国の真実』〔古田著、新泉社刊〕参照。この法則をこの本は主題とした)。

『日本書紀』の天智紀を見れば、唐側から再三、再四来訪した人として、郭務宗*の名が出現する。

第一回(天智三年)、第二回(天智四年)、第三回(天智八年)、第四回(天智十年)。

右にはそれぞれ、数ヶ月にして帰国記事がある(例外をなす「第三回」については、後述)。

彼は唐側の将軍(劉仁願)もしくは天子の命を受けて来訪したのであるから、当然そのつど、軍事的・政治的報告書を上申したことであろう。その反映が、他ならぬ、『旧唐書』の倭国伝と日本国伝である。当書の成立は、後晋の劉枸*撰、天福六年(九四一)〜開運二年(九四五)の間であるけれど、当然ながら唐朝の公式記録をもとにして撰述されたものだ。つまり、内実は「同時代史料」なのである(唐朝の滅亡は、九〇七年)。

郭務宗*(かくむそう)の宗*(そう)は立心編に宗。JIS第4水準ユニコード68D5

枸*は、木の代わりに日。JIS第3水準ユニコード662B

実は、この『旧唐書』の内容には、もう一人のえがたい証人がいる。阿倍仲麻呂だ。当の『旧唐書』日本国伝中に、特記されている。遣唐使として「日本国」(近畿天皇家)から唐朝に渡りながら、帰国は、事故(台風)に遭い、再び中国にあって生涯を終えた。「京師に留ること五十年」。その間、唐朝の高官を歴任したことが明記されている。すなわち、唐朝の史官にとって、彼は「上級官僚」として都(西安)にいたのだ。だから、「倭国」と「日本国」の関係の叙述された、『旧唐書』の情報源の第一人者、それは仲麻呂(仲満、あるいは朝衡と名乗っていた)、その人に他ならなかったのである。なぜなら、唐朝の史官にとって(あるいは唐朝の天子にとって)当の「日本国」の公的な使者(遣唐使)であった仲麻呂をさしおいて、この「両国」に対する認識をもつこと、またそれを記述すること、それはおよそ考ええないことではあるまいか。

すなわち、『旧唐書』の倭国伝・日本国伝の記述は、一に、七世紀後半の白村江の戦の当時、倭国にくりかえし派遣され、唐側で倭国の現地情報に関してもっとも詳悉していた人物、郭務宗*の直接報告(軍事的・政治的報告書)にもとづく。二に、当の「日本国」の遣唐使にして唐朝内の高級官僚として生涯をその都(西安)に終えた人物、阿倍仲麻呂の情報もしくは裏書きによる。

以上のような『旧唐書』のもつ史料性格からすれば、その史料としての信憑性を疑うこと、それは不可能なのである。もとより、枝葉末節までことごとく妥当するとはいいえないであろう。それは当然だ。しかし「倭国」と「日本国」との根本関係、それを「あやまり」とすること、それは武断以外の何物でもない。

しかるに従来の、わが国の歴史学界は、『古事記』『日本書紀』の一見して示す「天皇家中心主義」のイデオロギーに幻惑された。ために、その「信条」(Tennology)を守ることにのみ急なため、右のように平明な、人間の道理を敢然と踏み破り、捨て去ってかえりみることすらしなかったのである。

以上、二十年前、本書でのべた論証、すなわち「九州の倭国こそ、一〜七世紀の間の、日本列島代表の王者だった。これに対し、八世紀以降、倭国の分流であった日本国(近畿天皇家)が、白村江で完敗した倭国に代り、これを“併呑”して新たに日本列島の代表の王者となった」、この命題は、やはり真実(リアル)だったのである。

白樺シンポジウム すべての歴史学者に捧ぐ 古田武彦へ

第二は、大嘗祭問題だ。二年前(平成二年)、「大嘗祭」の一大盛儀が行なわれ、テレビ・新聞等連日これを報道したこと、いまだに記憶に新しい。その際、各報道・各論説、いずれも申し合わせたように、未発に終わった問いがある。それは、「なぜ、天武以前には、近畿天皇家において、大嘗祭が行なわれなかったか」この一事だ。

まず、争うべからざる事実、それは“『日本書紀』において「大嘗祭施行記事」があるのは、持統天皇のみ。最初にして、最後である”、この一点である。

大嘗祭とは、いうまでもなく、「統一中心権力者が行なう新嘗祭」のことである。即位の儀式のあと、行なわれる、重要な儀礼である。

では、その重要な儀礼の施行が、なぜ「天武以前」に書かれていないのか。

まず、考えられるのは「それは実際には行なわれていたけれど、『日本書紀』はこれを書き忘れた。あるいは、書き落した」。この可能性は絶無だ。なぜなら、『日本書紀』の成立した養老四年(七二〇)、それは大嘗祭の厳粛に行なわれている時代だ。「持統・文武・元明・元正・聖武」と、各代例外はない、そのような時代に書かれた『日本書紀』だ。まかりまちがっても、“書き忘れ”たり、“書き落し”て、朝堂・朝野誰一人として気づかぬ。そんなばかげた事態は考えられないのである。

次に、「近畿天皇家自身が、実際は統一中心権力者であったにもかかわらず、大嘗祭を行なわなかった」からか。これも、ありえない事態である。なぜなら、大嘗祭の本旨は“伝統ある、古(いにし)えからの祭儀の伝承”であるという、その一点にあろう。それは「神代にさかのぼる古さ」をもつ、そこにこそすべての人々に尊まるべき意義が存する。それが、ついこの間(八世紀末)から始められた「新案儀式」だというのでは、およそ意味がない。八世紀の人々の意識に立って考えれば、これは疑えぬところであろう。その上、津田左右吉の力説したように、『日本書紀』がその史書の根本性格において「造作の書」であるとしたら、肝心の「大嘗祭施行」記事を「神武〜天武」の各代に「造作」することなど、易々たるものではないか。たとえば、「(神武元年)大嘗す」などの一句でもって十分に足りるからである。しかし、それらは一切ない。

では、真実は何か。その回答は一つしかない。「近畿天皇家は、七世紀末(持統)まで、統一中心権力者ではなかった。だから、大嘗祭は行ないえなかった」、これだ。だから、書かれていないのである。その証拠は、天武紀の次の一節だ。

(天武二年〔六七三〕)十二月壬午の朔丙戊(五日)、大嘗に侍奉せる中臣・忌部及び神官の人等、并て播磨・丹波、二つの国の郡司、亦以下の人夫等に、悉くに禄賜ふ。因りて郡司等に、各爵一級賜ふ。

通例、これに対し“実際は、大嘗祭は施行された。それが省略されただけだ”という「後代解釈」を施しているようである。しかし、考えてもみよ。天武期の大嘗祭なら、『日本書紀』成立の養老四年(七二〇)時点の人々、ことにその長老の中には、幼少の頃立ち会った者、自己の目や耳で直じかに見聞した者さえ、まだ“生きて”いたはずだ。だのに、それを“書き落し”たり、“書き忘れ”たりするわけがどうしてあろう。考えられない。してみれば、右のような「後代解釈」は、全く無理。道理に反しているのである。では、真相は何か。いうまでもない。

「それまでは、近畿天皇家以外の、あるところで、大嘗祭は行なわれていた」、これだ。その「あるところ」とは、どこか。もちろん、他にあらず、筑紫の地、九州王朝である。

このわたしの推定には、こよなき「裏付け」がある。それは「大嘗祭」という祝詞の文言だ。

集侍(うごな)はれる神主・祝部等、諸(もろもろ)聞(きこ)しめせ、と宣(の)る。高天原に神留(かむづま)ります、皇睦(すめむつ)神ろき・神ろみの命もちて、天つ社・国つ社と敷(しき)ませる、皇(すめ)神等の前に曰さく、今年十一月の中の卯の日に、天つ御食(みけ)の長御食の遠御食と、皇御孫(すめみま)の命の大嘗(おほにへ)聞しめさむための故に、皇神等あひうづのひまつりて、・・・・

ここでは、「皇御孫」すなわち「ニニギノミコト」の時点において、「以後、この皇御孫を中心に『大嘗祭を行なう』」ことが宣言せられている。いわゆる「天孫降臨」だ。そして諸神官(神主・祝部等)が、これに協力するよう、要請されているのである。では、この「天孫降臨」の地とは、どこか。もちろん「大和」ではない。「筑紫」だ。時期は、「前末・中初」すなわち「弥生前期末・中期初頭」である。「ニニギノミコト」以降、この根本の祭儀を筑紫の地において施行しつづけてきたもの、九州王朝だ。『旧唐書』にいう「倭国」なのである。

その「倭国」は、白村江の大敗北のあと、亡国の憂き目に遭った。そしてこれを「日本国」(近畿天皇家)が併呑し、晴れて統一中心権力者として「大嘗祭」を行ないうることとなったのだ。これが「持統天皇の大嘗祭施行」記事、その開始である。

すでに「政・宗*・満の法則」によって、『旧唐書』の倭国伝・日本国伝の真実性は“裏書き”された。これによって見れば、『日本書紀』から『続日本紀』へとつづく「大嘗祭施行」記事には、一点の疑いもない。晴天に一片の曇りもない。このような、近畿天皇家の「正史」の示す、動かしがたき明文に反し、これに重く、目をおおうてきた人々、それが従来の「一元史観」(Tennology)の論者たちだったのではあるまいか。

大嘗祭と九州王朝の系図 古田武彦 (『市民の古代』第13集 1991年 市民の古代研究会編)へ

第三に、今年(一九九二)になって急進展してきたもの、それは「軍器・禁書」問題である(共同研究会。東京都文京区民センターにて。一九九二年以降三年間、隔月施行)、『続日本紀』中、次のような一連の三記事がある。

(一) (慶雲四年〔七〇七〕七月)山沢に亡命して軍器を挾蔵し、百日まで首せずんば、罪に復すること初の如くす。〈元明天皇〉

(二) (和銅元年〔七〇八〕正月)山沢に亡命して禁書を挾蔵し、百日まで首せずんば、罪に復すること初の如くす。〈元明天皇〉

(三) (養老元年〔七一七〕十一月)山沢に亡命し、兵器を挾蔵して、百日まで首せずんば、罪に復すること初の如くす。〈元正天皇〉

まず、「軍器」について。

軍事に用ひる器具。武器・楽器その他を總べていふ。又、特に兵器をいふ。〈諸橋轍次『大漢和辞典』〉

若し大師、則ち其の戎令を掌り、大トに泣いし、執事を帥い、釁(きん)主の軍器に泣*(のぞ)む。

(注)軍器、鼓鐸の属。〈周礼夏官、大司馬〉軍器、十を出だす。〈唐書、百官志〉

泣*(のぞ)は、三水偏に位。ユニコード6D96

ここに示されたように、「軍器」は「兵器」とは異なった概念である。もちろん「兵器」を含みながらも、その他の旗指物や太鼓など、“正規の軍隊の戦闘行動に必要な一切のもの”の総称である。すなわち、この慶雲四年(七〇七)という時点において、「正規の軍隊」が「山沢に亡命していた」ことが、この記事の前提をなす事実だったのである。

さらに注目すべきは「亡命」の一語だ。通常「国外に逃げうせる」意であるが、正確には、「命」は「名」であり、“名籍を脱する”ことだ(諸橋『大漢和辞典』)。「『論語』急就篇」「『史記』張耳伝」「『漢書』朱雲伝」「『掲雄』解嘲伝」など、用例が多いが、今、次の二例を挙げておこう。

命は名なり。其の名籍を脱して逃亡するを言うなり。〈後漢書、王常伝、注〉

山沢の亡命を収め、精兵数千人を得。〈三国志、魏志程[日/立]伝〉

[日/立]は、日偏に立。JIS第3水準ユニコード6631

先の(二)では、これらの「正規の軍隊」に「正規の戦闘に必要な一切」だけではなく、近畿天皇家にとっての「禁書」をもって、「山沢に亡命」している人々のいたことが示されている(国史大系の『続日本紀』の上欄に注記されているように、宮内庁書陵部所蔵、谷森健男氏旧蔵本〔原本〕の朱イ本〔対校本〕や尾張徳川黎明会所蔵の金沢文庫本、また明暦三年の印本では、この「禁書」が「軍器」になっている。しかし、金沢文庫本がこの巻一〔巻一〜十〕に関しては「後代写本」であること、周知のところ。また谷森旧蔵本の「朱イ本」つまり“朱字の校合本”の成立年代は不明である。また明暦三年の印本は江戸時代の木版本で、もっとも新しい。これに対し、「諸写本の原本たる三条西実隆書写本を忠実に伝写」〔国史大系、凡例〕したもの、とされる宮内庁書陵部本〔谷森健男氏旧蔵本〕は、「禁書」である。もし本来の「原初型〔書写原本〕」が右隣(一)と同じく「軍器」であったとしたら、こちらだけ「禁書」と“改定”する、などということは考えがたい。逆なら、可能だ。だから、ここは「本来形」が「禁書」であり、「後代改定形」が「軍器」の方であることが知られよう)。

この点、(三)の元正天皇の養老元年(七一七)になると、抜本的に、事態は“解決”に向ったようである。なぜなら、すでに「禁書」の字句なく、かつての「軍器」も、今は「兵器」として“縮小化”されているからだ。いわば“残党目当て”の布告の観が強い。

以上の経過をふりかえってみると、八世紀初葉、近畿天皇家の眼前には、容易ならぬ風雲がたちこめていたこと、その事実を看破できるであろう。「禁書」を持した人々、「軍器」を擁した正規の軍隊が、近畿天皇家に拮抗して「山沢に亡命」していたのである。それは、『古事記』・『日本書紀』成立の前夜だった。しかるに、記・紀を論じた多くの学者たちは、誰一人(わたしも含めて)このような緊張の糸の廻(めぐ)らされた谷間の中で「記・紀が成立した」こと、その一事を語りはしなかったのである。

その一事は、次作『盗まれた神話』の補章の中で分析することとしよう。今は、次の一点を正確に認識しておきたい。それは、このような「異常な緊迫」は、従来の近畿天皇家一元主義の史観の描くところからは、夢想だにできぬ。壬申の乱はすでに去って、時日を多く閲(けみ)しているのであるから。

しかし、目をひるがえしてみよう。『旧唐書』倭国伝・日本国伝を前提にするとき、右は必至の状勢だ。なぜなら「倭国は、七世紀末まで。日本国は、八世紀初頭から」などと、簡単にわたしたちは言い放つ。それは、机の上の話だ。だが、実世界ではちがう。必ず「倭国の正規軍」や「倭国の正統性を主張する書物(歴史書、その他、行政・軍事・系譜等を含む)」が、“追いつめられた世界”で自己主張をしつづける。回天の道を求める。そういう局面なしに、平然と「七世紀の倭国」が消滅するはずはないからである。

このような立場から見るとき、右のような「正史の描写」は的確だった。しかるに、従来のTennology の論者は、これを倭小化し、ことの重大さ、異例さを、決してわたしたちに告げようとしなかったのである(佐伯有清「八世紀の日本における禁書と叛乱」『日本歴史』第八十四号、昭和三十年四月、参照)。

なおこの問題は、『続日本紀』、文武四年六月項の「肥人等」及び薩末等の比売・評督・助督等との武力衝突と関連する(『古代史徹底論争「邪馬台国」シンポジウム以後』駸々堂刊、参照)。

本書において焦点の一つとなった、白村江の戦。「天下分け目の海戦」をめぐって、新事実が検出された。この発端は、李守真派遣問題だ。

(天智十年〔六七一〕正月)辛亥(十二日)、百済の鎮将劉仁願、李守真等を遣わして、表上(たてまつ)る。

ところが、「天智七年(六六八)」に、当の劉仁願はすでに失脚していた(『資治通鑑』・『唐紀』等)。この年の三年前だ。雲南へ、「島流し」ならぬ「大陸流し」になっていたのである(岩波日本古典文学大系、『日本書紀』下、三六一ぺージ注二八、参照)。

この点について、同書(三七六ぺージ注一)では、「ここは李守真がその名を仮りたか、他の事情か末詳」とのべている。しかし、すでに追放され、流罪の汚名を着た「罪人、劉仁願」の名をかたるべき理由がない。とすれば、ここには「三年のズレ」があるものと見なさざるをえない(正確には「三年以上」のズレであるけれど、後述の郭務惇の官職名問題からすれば、「四年以上」遡らせたのでは“妥当”せぬ。ために、ピッタリ「三年の誤差」と見なすべきである)。

問題は、この「三年のズレ」が、ただ「李守真」ひとりの派遣問題にのみかかわるものか、それともこの時点の前後にまたがる「郭務宗*」派遣問題にも“波及”するか、この一点だ。その回答は、後者であると思われる。なぜなら、

(一) 派遣者がいずれも「劉仁願」であること(郭務宗*、第一回)。

(二) 李守真派遣に関しては、何ら具体的な特記事項がなく、この記事だけとくに“単独”でここに「投入」してみても、無意味である。以上の二点から、やはり「郭務宗*・李守真」派遣は、一連の記事として、唐ないし百済側の史料からの引用と考えざるをえない(第二回の郭務宗*の複雑な官職名など、同時期の「唐側官職名表」と全く一致していること、これも、原史料が「唐・百済側史料」であった事実を裏づけるものであろう)。

ここから重大問題が発生する。両者派遣時点を(関連事項と共に)左に表示してみよう。

(1) (天智二年〔六六三〕八月)大唐の軍将、戦船一百七十艘を率て、白村江に陣烈す。

(2) (天智三年五月十七日)百済の鎮将劉仁願、朝散大夫郭務宗*等を遣はして、表函と献物とを進ず。(第一回)

(3) (天智四年九月二十三日)唐国、朝散大夫沂州の司馬上柱国劉徳高等を遣はす(等といふは、右戎衛・郎将・上柱国・百済禰軍・朝散大夫・柱国・郭務宗*を謂ふ。凡て二百五十四人。七月二十八日に、対馬に至る。九月二十日に、筑紫に至る。二十二日に、表函を進ず)。(第二回)

是歳、小錦守君大石等を大唐に遣はすと、云云。(等といふは、小山坂合部連石積・大乙吉士岐彌・吉士針間を謂ふ。蓋し唐の使人を送るか)。

(4) (天智六年十一月九日)百済の鎮将劉仁願、熊津都督府・熊山県令・上柱国・司馬法聰等を遣はして、大山下・境部連・石積等を筑紫都督府に送る。己巳(十三日)に、司馬法聰等罷り帰る。小山下・伊吉連博徳・大乙下・笠臣諸石を以て、送使とす。

(5) (天智八年、是歳)又大唐、郭務宗*等二千余人を遣はせり。(第三回)

(6) (天智十年正月十三日)百済の鎮将劉仁願、李守真等を遣はして、表上る。(前出)

(7) (天智十年十一月十日)対馬国府、使を筑紫大宰府に遣はして言ふ。「月生(た)ちて二日に、沙門道久・筑紫君薩野馬・韓嶋勝裟婆・布師首磐、四人、唐より来りて曰く『唐国の使人郭務宗*等六百人、送使沙宅孫登等一千四百人、総合(す)べて二千人、船四十七隻に乗りて、(下略)』」。(第四回)

以上でまず注目すべき点は、第一回郭務宗*の派遣事実だ。『日本書紀』の文面(以後「紀面」と呼ぶ)のままでは、白村江の戦の翌年」になっていたのが、その戦の「二年前」となる。このちがいは大きい。しかも、この「訂正」が正当であったことを証明するのは「献物」問題だ。「紀面」の場合、「完敗を喫した」倭国へ、「完勝を誇る」唐の占領軍司令官(在百済)が「献物」を献上したこととなろう。あるべからざる事態だ。

ところが、白村江の戦の「二年前」となれば、局面は一変する。二国間の国交において「献物」の捧呈は、きわめて自然である。

それだけではない。「天智四年、是歳条」( (3) )に示されたような、近畿天皇家からの「対唐、使者派遣」は、実に白村江の戦の直前、その前年であった。そしてその戦の翌年に、帰来している( (4) )こととなるのである。すなわち、白村江の戦の際は、近畿天皇家側の使者か「唐側に滞在中」だったのである。この使者が帰国したのは、天智三年(「紀面」では六年)、白村江の翌年(一年三カ月後)だった。唐側の使者(司馬法聰等)に送られて「筑紫都督府」に到着したのだ。この「筑紫都督府」について、日本古典文学大系本(『日本書紀』下、三六七ぺージ注二一)では、

「筑紫の大宰府をさす。原史料にあった修飾がそのまま残ったもの」

という解説がなされているけれど、これは従いがたい。なぜなら、いわゆる「原史料」なるものは、いかなる研究者の手にも「存在」しない。したがって右のように「原史料にあった修飾」というのは、しょせん筆者の「想像」にすぎず、「史料にもとづく論証」という歴史学上の鉄則を犯している。その上、「筑紫大宰府のこと」というのは、両者が地理的に同一地帯だというにすぎず、この史料がこの時点で「筑紫都督府」と呼んでいること、この一点が重要なのである。

五〜六世紀において、朝鮮半島・日本列島の各王者は、それぞれ「都督」に任ぜられている。

(順帝、昇明二年〔四七八〕)詔して武を、使持節・都督、倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓・六国諸軍事、安東大将軍・倭王に除す。〈宋書、倭国伝〉

(建元元年〔四七九〕)進じて新たに使持節・都督、倭・新羅・任那・加羅・秦韓・(慕韓)六国諸軍事、安東大将軍、倭王武を除し、号して鎮東大将軍と為す。〈南斉書、倭国伝〉

(義煕十二年〔四一六〕)百済王・余映を以て使持節・都督、百済諸軍事・鎮東将軍・百済王と為す。〈宋書、百済伝〉

(普通二年〔五二一)詔して曰く「行都督、百済諸軍事、鎮東大将軍、百済王余隆、・・・・(中略)・・・・使持節・都督、百済諸軍事、寧東大将軍、百済王」。〈梁書、百済伝〉

など、その一例だ。倭王・百済王等、次々と「都督」に任ぜられた。その「都督」の居する中心拠点、それが「都督府」であった。

百済の場合は、「五都督府」を設置したことが見える(『三国史記』)けれど、その中心は依然「熊津」である。そこに百済王の都があったから、当然だ。

以上の観察からすれば、倭国の場合も、例外ではありえない。倭王も同じく「都督」であるから、その都するところ、すなわち「都督府」であった。それがここに現われた「筑紫都督府」だ。「筑紫」こそ、倭王の都だったのである。今も、その地が「都府樓跡」と称せられているのは、その痕跡であろう。これ以外、「大和」にも、「近江」にも、「都督府」や「都府樓跡」の存在した痕跡は、文献上も、遺跡上も、日本列島上皆無なのである。以上の論証の帰結、、それは次のようだ。「五世紀以来、七世紀中葉の白村江の戦に至るまで、倭王の都は筑紫にあった」と。すなわち白村江の戦の時点の「倭王」は「筑紫の君、薩夜麻」だったのである。

以上の叙述は、きわめて自然、かつ論理的である。本書の全篇を通じて説くところと、何らの矛盾もない。ただ従来の「定説的史観」のみが、己がイデオロギーを守るため、姑息な「史料消し」に奔らざるをえない。これがことの真相ではあるまいか。しかし、いかに一片の史料は“消し”えても、「近畿に都府樓なく、筑紫に都府樓あり」という、この遺称事実のみは消しえなかったのである(なお右の第三回を「第四回の重出」とする注記〔岩波日本古典文学大系本〕があるけれど、従いがたい。「二千余人」と「二千人」とは異なる。「帰国記事」がないのは、〔郭務宗*以外〕帰国していないからであろう。筑紫都督府長期駐在だ。この点、別述する)。

本書中の力説点の一つ、九州年号の問題についても、新たな局面が出現した。『二中歴』問題である。

本書では「善記(善化)〜大長(大化)」の間、六世紀前半(「善記元年」は、五二二年)から七世紀末(「大長三年」は七〇〇年)までを、九州年号の時間帯とした。ところが、「九州年号」を伝える最古の文献『二中歴』のみは、右とは異なる年号群を記していた。

「継体元年(五一七)〜大化六年(七〇〇)」の百八十四年間、三十一年号がこれである。検討の結果、わたしはこの形をもって原型本とせざるをえない、との判断に達した。なぜなら、この文献『二中歴』の成立は、堀河天皇の康和元年(一〇九九)、平安時代の中葉末、他の諸種の「南北朝・室町期・江戸時代の写本群」より、はるかに早い時期の成立なのである。次に、他の多くの「異年号」「古代年号」「九州年号」群が「近畿天皇家の『天皇名』と共に掲載されて、年表ないし年譜化されている」のに対し、この『二中歴』は、近畿天皇家の天皇名とは別個に、切りはなされた形の“独立型”である。この点も、見のがせない。なぜなら、前者の場合、「継体天皇十一年〔五一七〕」が「継体(九州年号)元年」となるため、いかにも“形が悪く”なってしまう。だから「継体(九州年号)何年」の形が“切り捨て”られた。そういう可能性が大なのである。三つめに、『二中歴』の方は、十八個の項目に、近畿天皇家側の文書に見られぬ、独自の文面がある。たとえば、

鏡当四年、辛丑、新羅人来り、筑紫従(よ)り播磨に至り、之を焼く。

のように。現地(播磨)側伝承とも一致しているようである。以上のように、現在の写本状況からは、『二中歴』を「原型」として判断せざるをえないのである。この点、論争中にこの『二中歴』を扱われた、所功・丸山晋司の両氏に深く感謝したい(所氏は、九州年号否定論。丸山氏は「旧形式〔『善化(善記)』〕型」の支持者である)。

(古田氏作成)二中歴一覧 へ

本書における、一つの高揚点、それは高句麗好太王碑文の検証だった。前著(『「邪馬台国」はなかった』)のあと、本書のテーマに当面したとき、最初の石、それがこの碑文だった。倭人伝は三世紀の同時代史料、それに対して四世紀末〜五世紀初の同時代史料、それも金石文という一等史料、それがこの碑文だったからである。

そのとき、思いがけぬ論文に接した。それが李進煕論文だ。当碑文(酒匂本等)を「日本参謀本部の改削文」と見なし、酒匂景信大尉(当時は中尉)を改削の犯人として指名していたのである。そこからわたしの探究は出発した。その経緯は本書に詳しい。そして当論争は、現碑を現地で実見することによって結着した。藤田友治氏と共に吉林省に向い、当局と折衡を重ねた末の収穫である。その結果、改削説は不当であったことが白日の下にさらされたのであった。その詳細は『よみがえる卑弥呼』(朝日文庫)中の当該二論文にのべられている。

以上はすでに、日本古代史学界の「共同認識」となった。しかし肝心の問題が残されている。当碑面に九回(王健群氏によれば十一回)出現する「倭」、それは何者か。その後何回も行なわれた当問題のシンポジウムでも、絶えず「大和中心の連合勢力(旧「大和朝廷」説の新装名称)か、それとも海賊か」という、二者択一の形で論議された。そしてわたしの提唱した「九州王朝」説を「学問的討議」の中に入れることを「回避」してきた。姑息である。

しかしながら、史料事実はこれに反する。本書でも詳しく紹介した「朴堤上説話」、それが無上の証拠だ。なぜなら「倭国の都」から船で脱出した未斯欣の舟が一夜の「煙霧晦冥」の中で新羅側(東朝鮮暖流上)に入ったというのは、「倭国の都=九州北岸(博多湾岸)」と見なさねば理解不能。大阪湾を出発地としたのでは、いかにしてもこの説話は成立不可能だからである。多くの(天皇家一元史観の論者にリードされた)シンポジウムは、この「学問的帰結」を恐れていたのかもしれぬ。なぜなら、北京大学で行なわれた第二回朝鮮学大会(一九八八年)では、わたしのこの論証は(ヨーロッパ・アメリカから来た学者をふくめ)大いなる理解と深い学問的関心をうることができたからである。日本の歴史学会の進一歩する日を望みたい。

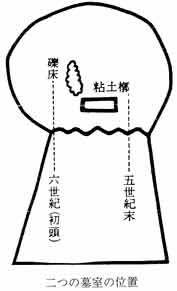

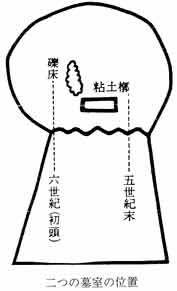

好太王碑と同一の問題をもつ金石文。それは稲荷山鉄剣銘文(埼玉県)だ。昭和五十三年、金石文が発見されてより、この文章が「ワカタケル大王(雄略天皇)〜ワケノ臣(当墓室の被葬者)」という両者の関係を示すもの、と“発表”され、“信ぜしめ”られてきた。これを“確定ずみ”のように見なしている人々が学界にも、教育界にも、少なくない。しかし、それは正しくない。なぜなら、右の「読解」の発表後、二カ月前後にして、その「読解」と当古墳の内部状況との矛盾が明らかになった。当古墳には、少なくとも「主室」と「副室」の二墓室があり、問題の金文字銘鉄剣は、後者(副室)の被葬者が身にたずさえていたものである(主墓室は盗掘)。この動かせぬ状況からすれば、従来の多数派(「定説」ではない)の「読解」では、肝心の主室の被葬者は無視されてしまう。しかし当古墳の両室の位置関係の示すところ、副室の被葬者は「死してもなお主室の被葬者の身辺に仕える」形で葬られていること、疑いがない。わたしはこの点の矛盾を再三指摘し、学界の応答をうながしてきたけれど、全く応答がない。ないままで「確定ずみ」であるかのように、学界も、教育界も、取り扱っている(『関東に大王あり』創世記刊、新泉社復刊、参照)。

卑弥呼の宮殿の所在と稲荷山鉄剣問題 古田武彦(『市民の古代』第二集)

本書で扱ったテーマの一つに三角縁神獣鏡の問題がある。本書では、当鏡の舶載(魏)鏡説に対し、史料批判を加え、その根拠とするところに幾多の疑点あることを論証した。この点、さらに論証を深めたもの、それが『ここに古代王朝ありき ーー邪馬一国の考古学』(朝日新聞社刊、昭和五十四年)であった。

その中で国分神社(大阪府柏原市、南河内)の三蔵鏡の一つの銘文に、

吾作明意真大好、浮由天下□四海、用青同至海東

とあるものについて、富岡謙蔵がここから「寄贈」説を唱えていることを非とした。そして、

「中国の鋳鏡者が中国の銅をもって日本列島(南河内近辺)に渡来し、この三角縁神獣鏡(「海東鏡」)を作った」(同書、一四九ぺージ)

と解した。「工人渡来説」だ。

そしてその出発地、出発時期を考察し、同神社のもう一つの鏡(三角縁神獣鏡)の有名な銘文、

銅は徐州に出で、師は洛陽に出づ

について、その工人が「徐州銅」をたずさえて洛陽から渡来した、という可能性を認めた。そしてその時期として、

(一) 呉 天紀四年(二八〇)ーー呉の滅亡

(二) 晋 建興四年(三一六)ーー西晋の滅亡

の二つの時点に注目した。

そして(一)について、呉鏡を論じ、

「このように、呉の年号鏡は、魏(蜀も)を圧している。たまたま年号鏡のみ多い、ということも考えにくい。やはり呉が鋳鏡の一大センターであったことを証するものであろう」

とのべ、「呉の工人の渡来」の可能性を論じた。

「この仮説は、鏡の様式の面からも、一種“裏づけ”めいたものをもつように見える。なぜなら、呉の年号鏡はほとんど『神獣鏡』であり、『三角縁』という方式も、江南に多い『三角縁画像鏡』に淵源をもつ、という可能性が考えられるからである」(同書、一五八ページ)

とのべている。

以上、みずからの文面を長文再引用したのは、他でもない。この本が刊行されて二年後(昭和五十六年)、中国の鏡の専門的研究者、王仲殊氏が、わたしと同じ銘文を重要な根拠の一つとして「呉の工人、渡来説」をのべられ、世間はこれを画期的な新説であるかのごとく、遇したのである。もちろんわたしは、王氏がわたしの立論に(基本的に)「同調」されたのを喜んだ。しかも、中国の出土鏡については、いかなる日本の考古学者よりも詳密に周知している研究者であるから、その「同調」の意義は大きい。もはや誰人も、わたしの立論をもって「非専門家の迂論」として扱うことは不可能となったからである。

しかしながら、一個の疑問がある。率直に記そう。王氏は、わたしの立論を知っておられたか、否か。この点だ。はじめ、わたしは、王氏がわたしの立説を知らず、偶然「同調」の結果を招いたのか、と察した。ところが、わたしが王氏へ右の著書をお送りしたにもかかわらず、御返事なき上、今回翻訳され、出版された『三角縁神獣鏡の研究」(学生社刊、平成四年六月)の中に、わたしの「徐州銅」理解への「反論」めいたものを、やはり実名抜きで見出して驚いた(奥野正男氏の「幢幡紋」〔笠松形文様〕の指摘をも、同じく、実名抜きで「借用」されたようである。奥野氏は昭和五十五年七月発表)。

願わくは、以上が王仲殊氏の“一時の過失”であり、気づいた時点で率直に「訂正」する。そういう万国共通の学問のルールに従われることを期待する(古田「考古学の方法 ーー王仲殊論文をめぐって」『多元的古代の成立』下、駸々堂刊、参照)。

次は、馬淵久夫氏の「鉛の同位体」の検査による、三角縁神獣鏡の研究である。当初、この自然科学的研究は、当初「船載説」を証明する、そのように(一般の古代史学界に)信ぜられていた。事実、わたしは最初、京都大学の樋口隆康氏の研究室で、氏から分厚い馬淵論文のコピーをいただいたとき、そのようなものとして、すこぶる緊張を覚えたのであった。

ために、昭和五十九年、東京に赴任(昭和薬科大学)したとき、いち早く氏のもと(上野の国立文化財研究所)を訪れ、関連する研究論文を求めたところ、氏は快く多くの資料を与えられたのである。

そして昨年(一九九一)、信州の白樺湖の同大学諏訪校舎(本校は東京都町田市)で「『邪馬台国」徹底論争」のシンポジウムを行なったとき、とくに氏にお願いして「白樺湖〜東京(富士通パソコンセンター)」間の「パソコン討論」の対論者(回答者)になっていただいた。当シンポジウムの立場「わたしの立論への反対者を重んずる」、その方針からであった。

けれども、討論の結果は意外な帰結を示した。なぜなら、「鉛の同位体」の検査から知ることのできるのは、その材料の産地にとどまり、その器物の製造地を示すものではないこと、それが明言されたからである。そして当初、当方(馬淵氏)の説明不足のせいか、「三角縁神獣鏡、舶載説」(中国製作説)を示すように誤解されたことも、率直にのべられたのであった。

さらに、日本列島出土の銅鐸や荒神谷出土の三五八本の「銅剣」(古田は「銅矛」と考える)も、共に「銅の同位体」の検査からすれば、中国産の材料によること、しかしその製作地は「日本」国内と考えうることをのべられた。ことに、後者(荒神谷)の場合、製作地を荒神谷近辺とされた。なぜなら、「鉛の同位体」の測定数値の微妙な変化が、出土した列(三列半)の順次通りの「数値変化」を示していたためである。すなわち、「材料産地」(中国)と「製品産地」(日本)と両者は全く別だったのである。これが、馬淵氏の立場だ。

だから、今や三角縁神獣鏡の「舶載鏡」説は、馬淵氏の場合、自然科学上の“裏づけ”を「失った」のである(馬淵氏の研究上の先蹤として、名古屋大学名誉教授の山崎一雄氏があるが、氏は「銅やスズ、鉛の合金比率は中国鏡に一致し、鉛の原鉱石も中国産」という結果を、椿井大塚山古墳の同鏡について出されたという〔『読売新聞』一九九二年十月四日〕。「材料産地」と「製品産地」の関係は、氏の場合、どのようであろうか)。

また「景初四年鏡」「『新』鏡、説」「西王母・東王父」問題等が当鏡に関して興味深い(『「邪馬台国」徹底論争 ーー邪馬壹国問題を起点として』新泉社刊、『古代史徹底論争 ーー「邪馬台国」シンポジウム以後』駸々堂刊、参照)。

古田武彦講演記録 三角縁神獣鏡の盲点 へ

(二〇〇〇年七月九日(日)於:大阪 天満研修センター)

次に、従来、「天皇陵」に関する研究の進展についてのべてみよう。

近畿にある、この巨大前方後円墳群の存在こそ「近畿天皇家中心史観」の、“最終拠点”であるかのように、(一般はもとより、学界にも)信ぜられてきた。たとえば、梅原末治・後藤守一・斎藤忠・水野正好氏といった、代表的な考古学者たちもみな、この見地をとってこられたよう」ある。それゆえ、わたしの「九州王朝論」に対しても、“史料分析上の理屈はともあれ、何しろ近畿は天皇陵群があるから、やはり日本列島では近畿が中心だろう”といった反応をする人々も少なくないように思われる。

しかしこの「天皇陵」を根拠とする見地には、実は越えがたい難点があった。それは、他地域(吉備〔岡山県〕・日向〔宮崎県〕・上野〔群馬県〕等)の古墳の中には、「天皇陵」以上の巨大規模をもつものがある。たとえば、吉備の造山古墳(約三五〇メートル)は、仁徳・応神・履中の三陵を除き、他のいかなる「天皇陵」より巨大である。あるいは、同時代の「天皇陵」より大きい、という可能性をもつ(吉備の造山古墳、日向のオサホ塚古墳、上野の天神山古墳等も、これに準ずる)。

したがってこのような外形上の見地から「より大きい方が、とりもなおさず、中心の統一の王者」という「基準尺」は成立できないのである(森浩一『古墳』保育社刊、参照)。

いいかえれば、同じ「前方後円墳」という形の中で、「天皇陵の方は支配者、他古墳は被支配者」という区別は、結局“主観的”であり、客観的な分別力をもちえないのである。

※ ※

これに対し、わたしは新しい仮説を導入した。「前方後円墳の『方部」は、遙拝・服属儀礼の場である」と。この点、各地の前方後円墳はもとより、近畿の「天皇陵」においても、例外はない。

「天皇陵」の場合、祖先(神武)発進の故地である九州(筑紫と壱岐・対馬)の地への「西方遙拝」(淵源の祖先礼拝)を行ない、その王朝(九州王朝)への「服属」を誓う儀礼の場、それがこの「方部」で行なわれた儀式、そのように解するのである。吉備・日向・上野等も、擬似的な「血族国家観」(梅沢伊勢三説)に立ち、同様の「遙拝」を行なったのである。

戦前には強調された術語がある。「神別」と「皇別」だ。「神別」とは、神武前。「皇別」とは、神武以後。それぞれ各地の豪族をもって、この一大系統樹の支脈と見なすものである。『古事記』・『日本書紀』の「系譜」はそれを示す。もちろん、実際の血縁関係という史実を示すものではない。政治上・儀礼上の「支配」と「服属」関係を、「系譜化」することによって示したものなのである。梅沢氏は、記・紀のこの「系譜」が、神話や説話と同様重要であったことを論証した(『記紀批判』『続記紀批判』創文社刊、参照)。

※ ※

わたしの新しい仮説に立つとき、いわゆる「巨大さくらべ」に悩む必要は全くない。“大いに儀礼の場を設け、「血縁上の」あるいは「服属上の」遙拝儀礼の行なわれた事実を示す”その墓場だからである。

では、それがなぜ「前方後円」の形式をとったか。その秘密は“鏡の儀礼”に発しよう。太陽信仰の「小道具」として「鏡」が用いられるとき、その儀礼の場(舞台)が高まれば高まるほど、その鏡の反射角は幾何級数的に増大する。すなわち「鏡の幻覚」にあずかれる参加群衆の数が大きくなるのである。

おそらく縄文以前から「鏡岩」や「鏡石」と呼ばれていたところ、石英質の平面をもつ岩石、それが太陽や月の光をうけて輝き、岩石信仰の対象となったであろう。その遺石や遺地名を、今も各地に見ることができる。この伝統をうけ、弥生以後、伝来の「金属の鏡」がその“代用”となったのである(左記の神武紀の「鑒光」の用語に注意。「鑒」は鑑〈カガミ〉)。

それらは多く、山地にあった。今(古墳時代)は、それが「方部」として造成され、それにともなって「円部」も“せり上がった” ーーそれが「前方後円墳」の成立である。

わたしたちはこの経緯の一原型を示す記事を、『日本書紀』の神武紀に見出す。

四年の春二月の壬戌の朔甲申に、詔して曰く『我が皇祖の霊、天より降り、鑒光(かんこう)して朕(わ)が躬(み)を助く。今諸(もろもろ)の虜已(すで)に平げて、海内事無し。以て天神を郊祀して、用(も)って大孝を申す可きなり』と。乃(すなわ)ち霊時を鳥見山の中に立て、其の地、号して上小野榛原・下小野榛原と曰ふ。用って皇祖天神を祭る。

右で「皇祖」とされているもの、それは「天より降る」とあるのでわかる。「天孫降臨」の「ニニギノミコト」だ(岩波日本古典文学大系本の注は「皇祖天神」を高皇産霊尊とする)。

これに対し、「天神」とは、「天孫降臨」以前の、「天国(=海人国)の神々」を指す。壱岐・対馬だ(拙著『盗まれた神話』参照)。

「ニニギノミコト」は、みずからを「天神の子」(『古事記』)「天神の孫」(『日本書紀』)と称している。この「ニニギ」や「天神」を、神武は祭り、はるかに「遙拝」しているのである。その場として「鳥見山」をえらんでいる。自然の山地だ。はるか彼方の「西方」を「遙拝」する際の“心理的必要”もあり、自然丘陵にその場がえらばれたのではあるまいか。これが「人工造成」によって築造されるに至ったもの、それが先の「前方後円墳の方部」となった。そのような心理的側面から理解することもまた、重要であろう。

以上がわたしの新仮説だ。近畿における「巨大古墳群の群立」は、「近畿中心」の証拠ではなく、「近畿分流」の証拠であった。すなわち、他に非ず、本書の提示した九州王朝説を“裏づける”ものだったのである。

(神武の発進地が「日向国(宮崎県)」ではなく、「筑紫の日向(ひなた 福岡県糸島郡)」であった点については、『神武歌謡は生きかえった』〔新泉社刊〕参照)。

第二章天皇陵の史料批判 古田武彦 (『天皇陵を発掘せよ』三一書房)へ

みのおエフエム提供 古田武彦ラジオ講演 天皇陵はなぜ造られたか

最後に問題とすべき点、それは「天皇」問題である。

この称号の由来については、すでに本書でのべた(第四章一の中の「天皇の称号」)。

たとえば、「魏書(北魏)」の「紀二、太祖紀」に現われる、「北涼」(三九六〜四三九)の呂光やその子の「天王」称号は、北朝や南朝の「天子」に対し、みずからは「天子」を名乗ることをはばかり、いわば「ナンバー2」(もしくは「ナンバー1' 」)を称するものであった。

この点、『日本書紀』の雄略五年(四六一)の「百済新撰」に現われる「大倭」の「天王」も(九州王朝系の史料の「借用」であろうけれど)、中国(南朝)の天子(建康)に対し、「ナンバー2」の位置を“誇ろう”とするものであったと思われる。

本書で「磐井の死」に当るもの、と認定した、

日本の天皇及び太子・皇子、倶に崩薨(かむさ)りましぬ。

も、中国(梁)の南朝の天子に対し、「ナンバー2」の位置を誇っていたもの、と思われる。

これに対し、近畿天皇家の場合、七世紀前半、みずから「天皇」を称したことが知られている。まず、法隆寺金堂薬師如来坐像の光背銘文だ。

すでに『古代は輝いていた』(第三巻、朝日文庫)の第四部第二章でのべた通り、右の、

天皇 ーー 用明天皇

大王天皇(二回) ーー 推古天皇

であると思われる。従来の通説では、この仏像(銘文)を「後代の追作」(天平仏)のごとく扱ってきた(たとえば、福山敏男説)。これは、同寺の釈迦三尊をもって「推古仏」の基準尺とする立場からは、当然だ。両仏の「仏相」も「銘文の文体」も、共にあまりにも異質、到底、“同時、同所”(大和)の作品とは思われないからである。

しかし、本書の立場は異なる。右の第三巻でものべた通り、法隆寺釈迦三尊(銘文)は、九州王朝の中の存在だったものだ。なぜなら、

第一。「上宮法皇」の「法皇」は“僧籍に入った天子”の称である。しかし聖徳太子にその経歴はない。

第二。「上宮法皇」の没年月日が「法興元三十二年(推古三十年)二月二十二日」であるのに対し、聖徳太子の没年月日は、推古二十九年二月五日(『日本書紀』推古紀)である。年と日が異なっている、当然別人である。

第三。聖徳太子には、次の四妃があったことが知られている。

〈正妃〉 菟道貝鮹皇女(父=敏達天皇、母=推古天皇)

〈第二妃〉菩岐々美郎女(父=膳部加多夫古臣)

〈第三妃〉刀自古郎女(父=蘇我馬子、子=山背大兄王)

〈第四妃〉位奈部橘王(父=尾治王)

ところが、釈迦三尊銘文では、「上宮法皇」の正妃が「干食王后」とされている。「王后」とは、天子の正妃をさす。これに対して通説では、右の第二妃、菩岐々美郎女を当ててきた。父の「膳部」と「干食」が、いずれも“食に関する”ものとして共通する、というのだ。

だが、この第二妃は、四人中、もっとも父親の身分が低い。そのことから、逆に「太子の愛情がもっとも深かった」と見なすのは、よい。しかしそのような「心の内面」と、堂々たる金石文、しかも法隆寺の中心におく銘文に、誰を正妃とするか、という問題とは、およそ次元が異なっている。

当然、父も母も天皇という「正妃」こそふさわしい。貝鮹皇女だ。また第三妃も、父が蘇我馬子であり、子が後継者の山背大兄王である点からも、“落し”がたい。第四妃の父、尾治王も、地方豪族の雄である。これらをさしおいて「第二妃」に当てざるをえなかった「通説」がなぜ、存続できるのか、不審である。

以上、この釈迦三尊像銘文を「聖徳太子」に関連づけてきた、従来説はやはり成立不可能なのである。わたしにはそう思われる(最近発見された台座内墨書「尻官」等も、年来のわたしの仮説を裏づけることとなった。別述)。

さらに、「上宮法皇」の母たる「鬼前大后」は、従来は“聖徳太子の母”であるから、というだけの理由で、間人大后に当てられてきた。しかし、その名称の根拠は不明だった。ところが、最近、九州(福岡県糸島郡)に「鬼前(オニノマエ)」という字地名のあることが発見された(灰塚照明・鬼塚敬二郎氏にょる)。

以上の状況であるから、当銘文が本来「大和」のものではなかったことがいよいよ明らかになった。このことは逆に、従来「後代の追作」視されてきた、薬師如来坐像こそ、本来の「推古仏」だったことを示す。その「推古仏」の中に、「天皇」の称号がくりかえし現われるのである。七世紀前半、近畿天皇家がみずから「天皇」を称したこと、明らかである。有名な「天皇記」「国記」の場合も、同じ七世紀前半の用法といえよう(皇極紀、皇極四年六月項、所出)。

しかし、これらの「天皇」称号は、中国(隋・唐。とくに、唐)の天子や九州王朝の天子(イ妥国、多利思北孤)に対して「ナンバー2」の位置にみずからを置く称号であった。この一点が肝要である。

もちろん、本書(第四章一)の「天皇の称号」でも挙例したように、中国における「天皇」称号使用のあり方は、決して単純ではない。「天子」と同意義の使用法も存在する。しかし、近畿天皇家の場合、決してそのような意義で使用したのではない。むしろ、先の「北涼」の事例のように、「ナンバー2」の座にあること、「天子ではない」ことを示す用法に立つものであった(それはかつて九州王朝がえらんだ「方法」であった)。

この点、あの「白村江の戦」は、いわば「天子(中国)と天子(筑紫)」の決戦であった。そして一方の天子が決定的な敗北を喫した結果、消滅へと向い、代って「ナンバー2」であった、近畿の「天皇」が「国内ナンバー1」の位置へと昇格するに至った。『旧唐書』で分流(日本国)が本流(倭国)を併呑した、というのがそれである。

そして国内的には「ナンバー1」の位置を意味するに至った「天皇」称号を、代表的称号として用いるに至ったこと、それが八世紀の『続日本紀』、そして同じく八世紀初葉(養老四年〔七二〇〕)に書かれた『日本書紀』、この二書成立の根本意義であった。

反面、七世紀初頭、近畿天皇家が「天皇」を称しはじめたとき、それはすなわち「本流」たる九州王朝とは別個の「独立した権力」の主張をも内蔵していたこと、この側面をも見のがすべきではないであろう。なぜなら、先の「前方後円墳形式の消滅」の経過(六世紀後葉)とも、微妙にして確実な対応を示しているのである(もちろん、仏教的葬法の浸透などとも、関連をもつ)。

以上、本書の提示する九州王朝論を無視するもよい、否定するもよい。それは当然ながら万人に許された権利であるから。だが、その際、誰人にも、おそらく忘れてならぬものがあろう。 ーーそれは「反証」の一語である。

最後に、本書に対する反応として、特記すべき論述にふれておかねばならぬ。

本書の第一章三の中の「いわゆる景初三年鏡」において『和泉黄金塚古墳』(日本考古学協会、昭和二十九年刊)の中の「論証点」に対して吟味を加えた。羅振玉の『増訂碑別字』等の「魏」代の字をもって当鏡(景初三年鏡)中の「初」字の判定に使用した点だ。この「魏」代は、三世紀の「魏」ではなく、四〜六世紀の後魏(北魏・東魏)である。したがってこの「景初」が三世紀の文字であるという立場の論証には必ずしも適切ではない。その点を指摘したのであった。

ところが、右の報告書の改訂版(昭和五十五年九月二十五日刊)では、本書に関する言及にかなり長文が割かれている。

まず、島田曉氏。「補遺」の二(「中央槨出土の『副葬品」について」)において、わたしの「銘文解読の方法」や「[言名][言名]之」の理解などについて三ぺージにわたり、詳しく引用して紹介されている。

次に、末永雅雄氏。同じく、「補遣」の一(「黄金塚古墳追記」)において、先の「初」について、わたしの論点に直接ふれてはおられないけれど、「関係文字抄出」を図示し、「初」字例の補強を試みておられる。その上で、

「古田武彦氏著『失われた九州王朝』八四ページに小林君が私に福山氏の意見を聞くことをすすめた、というのは誤伝である。かような事実に相違したことを不用意に小林君が書いたのは研究者を傷つける結果となるので、甚だ遣憾な話しであって今後もそのような発言は慎しむべきである」(本書では七二ページにあたる)。と書いておられる。これはもちろん、わたしの文章に対してではない。本書に引文された、小林行雄氏『古鏡』の文面に対してである。小林氏ののべられたところの非を正されたものである。「景初三年」の読解は、小林氏の示唆によるものではなく、末永氏みずからの判読によった旨、明記されたのである。貴重だ。

氏が橿原考古学研究所所長であったころ、わたしは研究所を訪れ、氏にお会いしたことがある。出てこられると、手をとるようにして所長室へわたしを導き、「いつも、貴方のことを、所員たちと話していますよ」と言われたこと、その温顔が忘れがたい。

なお、同所(附属博物館)刊行の『『大和出土の国宝・重要文化財』(新館開館記念特別展、昭和五十五年十〜十一月)において、「七支刀」を扱い、

「従来の七支刀に対する見解は、『百済献上説』『百済下賜説』『東晋下賜説」『偽作説』に大別されるが、献上・下賜説をともに否定・批判した佐伯有清博士説(下略)」

として、佐伯氏の『七支刀と広開土王碑」の解釈を引用している(同博物館の展示にも、同一文)。しかし「献上・下賜説をともに否定・批判した」のは、まさに本書であること、まぎれもない。本書は昭和四十八年刊、右の佐伯氏著は昭和五十二年刊だ(この点、当の佐伯氏にも確認した)。

事実を眼晴のように愛された、末永氏の霊前につつしんで報告させていただき、〈追補〉の結びとする。

『失われた九州王朝』(目次)へ

ホームページ へ