『失われた九州王朝』(目次)へ

古田武彦

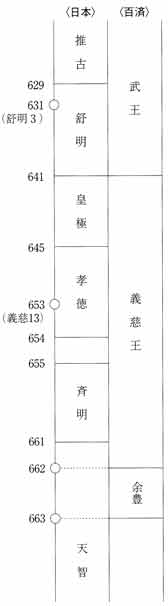

『三国史記』新羅本紀に引かれた、倭国と日本国とを画す一線。その「六七〇年」とは、どういう意味をもった年だろうか。それは有名な白村江の戦(天智二年、六六三)の七年後だ。六六三年は九州王朝の盟友だった百済滅亡の年でもある。また五年後の六六八年には高句麗も滅亡し、朝鮮半島は、九州王朝の“仇敵”の観を呈していた新羅に統一される。

白村江の戦は、『日本書紀』では当然、“近畿天皇家の主導する戦”として描かれる。「(天智二年、六六三)三月に、前将軍上毛野君稚子(かみつけのきみわかこ)・間人連大蓋(はしひとのむらじおほふた)・中将軍巨勢神前臣訳語(こせのかみさきのおみをさ)・三輪君根麻呂・後将軍阿倍引田臣(あへのひけたおみ)比邏夫・大宅臣鎌柄(おほやけのおみかまつか)を遣はして、二万七千人を率ゐて、新羅を打たしむ」〈『日本書紀』天智紀〉。

ところが、『三国史記』側では、この戦は「日本国ーー百済」の同盟ではなく、「倭国ーー百済」の同盟として描かれる。

(A) 龍朔三年(六六三)に至り、・・・・此の時倭国の船兵、来りて百済を助く。倭船千艘、停まりて白沙に在り。〈三国史記、新羅本紀七、文武王十一年(六七一)。新羅文武王の唐帝(高宗)への報告の一節〉

(B) (百済王余豊二年、六六三)(余豊)使を高句麗・倭国に遣わして師を乞う。・・・・是に於て仁師・仁願及び羅王金法敏、陸軍を帥(ひき)いて進む。・・・・倭人と白村江に遇う。四戦皆克ち、其の舟四百艘を焚く。煙炎天を灼(や)き、海水丹を為す。・・・・王子扶余忠勝・忠志等、其の衆を帥い、倭人と与(とも)に並び降る。〈三国史記、百済本紀六、義慈王紀〉

右の(A)は、「倭国」より「日本国」への更号後の文武十一年(六七一)の項の中にある。にもかかわらず、八年前の龍朔三年(文武王三年、六六三)の白村江の戦のことをのべるときは、「倭国」の表記を使っている。「六七〇」以前だからである。

つぎの(B)でも同じだ。このときの百済最後の王余豊について、この直前につぎの記事がある。「迎古王の子、扶余豊、嘗(かつ)て倭国に質せられし者、之を立てて王と為す」〈三国史記、百済本紀、義慈王紀〉。これに対応する記事が『日本書紀』の舒明紀にある。「(舒明三年、六三一)三月の庚申の朔に、百済の王義慈、王子豊章を入れて質とす」。ところが、これは不思議な記事だ。つぎの年表の示すように、三年は義慈王の時代ではないから、右の『日本書紀』舒明三年項の記事は成立不可能なのである。

では、真に余豊が人質として「倭国」に来た年はいつだろうか。『三国史記』百済本紀、義慈王紀につぎの記事がある。「(義慈王十三年、六五三、孝徳天皇の白雉四年)秋八月、王、倭国と通好す」。ここには「人質」の件は書かれていない。しかし、義慈王紀には、この年以外に“倭国との通好”を記した記事はない。いや、末尾の「白村江関連記事」をのぞいて、倭国に関する記事は、これしかないのである。それゆえ、“余豊が人質として倭国に来た”のは、このときだ、と見るのが自然であろう。

それなら、なぜ、『日本書紀』の編者は、こんな致命的な失策を犯してしまったのだろう。その根本原因はほかでもない。近畿天皇家内部の固有の伝承の中に、「余豊の人質来朝」の事実が存在しなかった、からである。何か一種の徴証 ーーつまり百済人もしくは百済貴族の来朝記事が「舒明天皇三年」に存在したため、あやまってここに海外史料中の「余豊の人質来倭」記事を“はめこんで”しまったのだ。では、実際に余豊が来たのはどこか。いうまでもない。近畿天皇家の「日本国」ではなく、九州王朝の「倭国」だった。それは、『三国史記』が人質余豊の向った国を「日本国」でなく、「倭国」と記していることによっても、疑うことができない(この問題について、再びのちにのべる)。

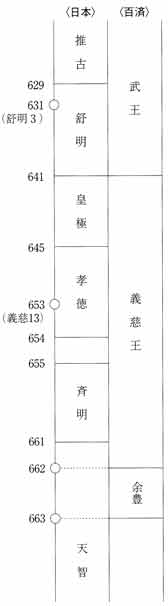

白村江の敗戦後、注目すべき記事が『日本書紀』にあらわれている。

(一)(天智十年、六七一)十一月の甲午の朔癸卯に、対馬国司、使を筑紫大宰府に遣はして言ふ。

「月生(た)ちて二日に、沙門道久・筑紫君薩野馬(さちやま)・韓嶋勝裟婆(からしまのすぐりさば)・布師首磐(ぬのしのおびといは)、四人、唐より来りて曰く『唐国の使人郭務宗*(かくむそう)等六百人、送使沙宅(さたく)孫登等一千四百人、総合二千人、船四十七隻に乗りて、倶に比知嶋(ひちしま)に泊りて、相謂ひて曰く“今、吾輩人の船、数衆(おほ)し。忽然と彼に到らば、恐らくは彼の防人、驚き駭(とよ)みて射戦はむ”と。乃ち道久等を遣はして、預(あらかじ)め稍(やうやく)に来朝するの意を披(ひら)き陳(の)べしむ』と」。〈天智紀〉

(二)(持統四年、六九〇、冬十月)乙丑(二十二日)に、軍丁筑後国の上陽[口/羊]郡(かみつやめのこほり)の人、大伴部博麻(はかま)に詔して曰く「天豊財重日足姫(あめとよたからいかしひたらしひめ)の天皇(斉明)の七年に、百済を救う役に、汝、唐軍に虜(とりこ)にせられたり。天命開別(あめみことひらかすわけ)天皇(天智)の三年に泊*(およ)びて、土師連富杼(はじのむらじほど)・氷連(ひのむらじ)老・筑紫君薩夜麻(さちやま)・弓削連(ゆげのむらじ)元宝の児、四人、唐人の計る所を奏聞せむと思欲(おも)へども、衣粮無きに縁りて、達すること能はざるを憂ふ。是に、博麻、土師富杼等に謂ひて曰く、『我、汝と共に、本朝に還り向はむと欲すれども、衣粮無きに縁り、倶*(とも)に去る能はず。願はくは、我が身を売りて、以て衣食に充てよ』と。富杼等、博麻の計に依りて、王朝に通ずるを得。汝、独り他界に淹(ひさしく)滞(とど)まること、今に三十年なり。朕、厥(そ)の尊朝愛国、己を売りて忠を顕すことを嘉(よし)とす。故に務大肆(むだいしのくらゐ)、并(あは)せて施*(ふとぎぬ)五匹・綿一十屯・布三十端・稲一千束・水田四町を賜ふ。其の水田は曾孫に乃至(いた)せ。三族の課役を免(ゆる)して、其の功を顕(あらは)さむ」と。〈持統紀〉

郭務宗*(かくむそう)の宗*(そう)は立心編に宗。JIS第4水準ユニコード68D5

上陽[口/羊](かみつやめ)の[口/羊]は、口の下に羊。JIS第3水準ユニコード54A9

泊*は、白の代わりに自。JIS第3水準ユニコード54A9

施*(ふとぎぬ)は、方偏の代わり糸偏。JIS第3水準ユニコード7D41

倶*は、倶の異体字。JIS第3水準ユニコード4FF1

まず(一)の記事を見よう。四人の日本人が唐使の大船団の到来する“先ぶれ”となって帰国した。唐使は、“自分たちの大船団が倭国への、襲来”と誤解されることを恐れ、四人の日本人を使って、あらかじめ“告知”させたのである。その四人の中で、わたしの目をひきつける人物。それは「筑紫君、薩野馬」という名だ。「筑紫君」とは、磐井の子、葛子がそう呼ばれていたように(継体紀二十年)、九州王朝の君主、つまり“日出ずる処の天子”を指す語である。このような人物がなぜ、唐使の大船団の一行の中にいたのであろう。その謎を解き明かしてくれるのは、(二)の持統紀の記事である。

この話の中心は、大伴部博麻だ。彼は“斉明七年の百済を救う役”に、唐軍の捕虜となった、という。そしてその捕虜生活は、「筑紫君、薩夜麻」をふくむ四人と一緒だった、という。この四人の中には「弓削連元宝の児」がいる。孝徳紀白雉五年(六五四)二月の項の「伊吉博得の言」の中に、「別に倭種韓智興・趙元宝、今年、使人と共に帰れりといふ」とある(第四章二の中の「不明の学問僧たち」参照)のが、この趙元宝だ、と思われる。ところが、これと並んでいる韓智興は九州王朝「倭国」の使節団の長であった(第四章二の中の「二つの使節団」参照)。これらの点から見ても、やはり、ここにあらわれる九州王朝の主「筑紫君、薩夜麻」は「元宝の児」の主君であろう。さらに今の話題の主「大伴部、博麻」自身も、「筑後国の上陽[口/羊]かみつやめ郡の軍丁」だ。すなわち、「筑紫君、薩夜麻」の都城の地、直属の兵士だったのである。

このように筑後の「君主ーー上級官人ーー下級兵士」たちが共に一団の捕虜生活に陥るようになった、その原因はほかでもない。斉明七年の出兵にはじまった白村江の敗戦であった。「(天智二年、六六三、八月)更に、日本の伍を乱したる中軍の卒を率ゐて、進んで、大唐の堅陣の軍を打つ。大唐便(すなは)ち左右より船を來(さしはさ)みて繞(かく)み戦う。須臾(とき)の際(ま)に、官軍敗続(やぶ)れぬ。水に赴きて溺死する者衆(おほ)し。艦舳(へとも)廻旋(めぐら)すを得ず」〈天智紀〉。先にあげた『三国史記』によると、倭船千艘のうち、四百艘が焼かれ、“煙は天を灼(や)き、海水が真赤になる”ほどの凄惨さだった。

「王子扶余忠勝・忠志等其の衆を帥い、・・・・倭人と与(とも)に並び降る」〈三国史記前出〉。この倭の大軍の中心にあった統率者こそ、九州王朝の主「筑紫君、薩夜麻」だった、と思われる。彼は倭王武の父祖たちのように、倭軍の大船団の真只中にいたのであろうか。それとも、朝鮮半島百済領内の「本営」にいたのであろうか。

この問題について、一つの示唆がある。天智元年十二月、百済王(余豊)は、倭国側の将と合議して戦の根拠地を避城(へさし 州柔の南方、全羅北道金堤か、という。〔岩波古典文学大系注〕)においたとのべられている(天智紀)。このとき、倭国の勇将朴市田来津(えちのたくつ)は「避城と敵の所在の間と、一夜に行くべし。相近きこと茲(これ)甚だし。若し不虞(おもほえぬこと)有らば、其れ悔ゆとも及び難き者なり」といって、避城に「本営」をおくことに反対したけれどもいれられず、ついに避城に都した、という。この百済・倭国共同の根拠地にあって、「筑紫君、薩夜麻」らは一夜にして唐・新羅軍に捕獲されたのではあるまいか(この田来津に関する一節は、一連の独立史料」〔岩波古典文学大系三五六ぺージ注三・四〕であり、他の主文と一種異なった色合いをもっている)。

このあと、白村江の敗戦の中で(先の敗戦記事直後)朴市田来津の壮烈な戦死が描かれる。「朴市田来津、天に仰ぎて誓ひ、歯を切(くひしば)りて嗔(いか)り、数十人を殺しつ。焉(ここ)に戦死す」。このような田来津の描かれ方から見ると、先の避城への「本営」移転の際の、彼の言葉の一節(「若し不虞・・・・悔ゆとも及び難き者なり」)は、このときの田来津の疑燿*(ぎぐ)・予言がまさに適中し、ここで百済・倭国の共同「本営」にあった君主「筑紫君、薩夜麻」が白村江敗戦の中で捕われた、その事件に接続しているのではあるまいか。けれども、『日本書紀』は直接その史料をのこしていないのであるから、わたしたちにこれを確かめる方法はない。

一方、九州王朝の協力者として、斉明女帝は朝倉宮(筑後、福岡県朝倉郡)に居をおいていた。しかし、斉明七年すでに没し、今(天智二年)は皇太子の中大兄皇子(天智天皇)が、代って指揮をとっていた。朝倉宮は九州王朝の都城の領域の中である。この点から見ると、一種の「留守役」として、戦の「後営」にあったのではあるまいか。白村江の大敗戦にもかかわらず、近畿天皇家の皇太子や主要貴族のメンバーに損耗や死去の跡はそれほどいちじるしくない。それは、地理的に「後営」の位置にいたためであろうと思われる。無論、白村江の敗戦によって、近畿天皇家もその“手足”に大きな傷と衝撃をうけたであろう。しかし、九州王朝のうけた打撃と損耗は、その比ではない。同盟国、百済の滅亡にともない、九州王朝それ自身の消滅をまねき、新しき近畿天皇家との、王朝の決定的な交替をまねいたのであった。

白村江の敗戦(六六三)後七年目に当る「筑紫君の捕囚」の末年(六七〇)、倭国から日本国への国号の改変(『三国史記』)がおこっている。それも偶然ではない。「日出ずる処の天子の捕囚」八年の間に、“情況は変った”のだ。“幸なる「やま」の国”という、由緒深い名を負うた筑紫の君は、九州王朝落日の悲運をになうこととなったのである。

薩夜麻の捕囚(六六三)によって、九州王朝は直ちに亡びたのではなかった。九州年号が大宝のはじめ(七〇一)までつづいていることからもわかるように、なお三十数年の余命を保ったのである。その間に薩夜麻の帰還、大伴部博麻の帰国があった。

右の経緯について、興味深いことがある。筑紫君薩夜麻が白村江の戦において唐・新羅軍に捕獲されたという、この事件について、近畿天皇家が知らなかったはずはない。白村江の敗戦の「象徴」ともいうべき中心事件だったと思われるから、十分にその事件は知悉していたはずだ。しかし、先にのべたように、『日本書紀』は、一言も、それに触れていない。もしかりに“九州王朝の君主”でなく、単に“筑紫の支配者”として見なしていたとしても、その“捕獲”は明らかに大事件だ。しかるに、それについて一切記載していないのである。

ところが、天智十年(六七一)、突如、“捕えられた記事のない”薩夜麻が帰ってくる。八年前の敵国、唐船の中からあらわれたのだ。しかも、唐人から「先ぶれ」という、文字通り“手先”の役目を与えられてきた、というのだ。かつて筑紫君の「断じて唐を討つべし!」との厳命によって死地におもむいた、九州の数多くの青年たち。そこであるいは傷つき、あるいは死んだおびただしい戦傷者・戦死者たちの父兄。彼等は、どのような気持で筑紫君の生還をむかえたであろう。単純に「無事を喜ぶ」というに尽きぬ、複雑な思いだったはずだ。こういう“みじめ”といっていい時点において、突如、薩夜麻は『日本書紀』に“登場”させられているのである。

そのとき、生還の薩夜麻をむかえたのは、新しく天皇家に築城(修築)された大野城(大宰府庁跡の北)や椽城(きじょう 基肄きい城、大宰府の西南)であった(天智三年、天智紀)。また新しく天皇家に任命された筑紫率(のかみ)、栗隈(くるくま)王であった(天智十年六月、天智紀)。「国破れて山河在」っただけではない。故国の山河には新たな城と人があって、彼をむかえたのである。

けれども、真の打撃は三十年後(薩夜麻の帰還から十九年目)にやって来た。人々が敗戦を忘れようとしていたとき、いまだに白村江から還って来ない者はもはや死んでしまったのだ、と信じ切っていたとき(持統四年〔六九〇〕)、突如博麻が帰国したのである。しかも、“主君、筑紫君薩夜麻の生還のために、自分の身を奴隷に売った”という、人々の肺腑をえぐる「美談」とともに。そのような“壮烈な心情”が「当然の覚悟」として奨励されていた「戦前」のことを人々は思い浮かべたであろう。しかし、時代は変っていた。このとき一層みじめな形で、浮かび上がってきたのは、いわば“部下を奴隷に売って”生還した薩夜麻の姿であった、と思われる。

近畿天皇家持統天皇から出された博麻への詔では、「彼の苦心は、唐人の計を(近畿天皇家へ)奏聞するためであった」という理由づけがなされている。しかし、今(持統四年)は、もはや日本国は唐朝に敵対していたわけではない。それどころか、新しい和親政策の時代であった。「唐人の計」という言葉は実体をもだない。だから、真実は「九州王朝の君主の生還」のためであった博麻の忠節を、「唐人の計」という抽象的な表現によって、“近畿天皇家への忠節”として、この詔はとらえ代えようとしているのである。ここには権威を失った九州王朝と、新しい賞罰の権威を樹立してきた近畿天皇家。その明暗があまりにも鮮明に表現されている。

わたしは今、歴史記述にとっていとうべき“推量の国の領域”に思わず深入りしすぎてしまったのかもしれぬ。しかし、確実な事実は、敗戦につづく九州王朝の主「筑紫の君」の長期にわたる幽囚のうちに、この王朝の運命が急速に傾きはじめたことである。このような年月が経過したのち、とどめをさしたのが、十一年後(大宝元年〔七〇一〕、大足元年)唐朝側の則天武后による九州王朝否認、近畿天皇家の公認であった。“倭国から日本国へ”の国号の変更という形で、日本列島を代表する王者が近畿天皇家であることが、国際的にも認められたのである。国内でも、これに対応する変化がおこった。百七十九年間連続してきた九州年号は終り、近畿天皇家が、“永遠に連続すべき年号”のはじめとして「大宝」の年号を公布したのである。

このようにして九州王朝の命運は終った。このあと十余年して、近畿天皇家による「歴史造り」がはじまる。公的な史書(『古事記』『日本書紀』)の作成だ。その中では「九州王朝」の“痕跡”は極力消された。それはほかでもない。天武天皇の「削偽定実」(偽りを削り、実を定める)〈『古事記』序文〉の精神の現れであった。

以下、九州王朝について残された問題にふれよう。今までのべてきたように、『日本書紀』の編者は、外国史料を近幾天皇家の歴史の真只中に“接合”している。たとえば、『三国志」魏志倭人伝中の卑弥呼や壹与の記事を神功紀に入れた。また、『百済記』にもとづいた七支刀の記事の場合も、この刀を贈られた「倭王」を神功皇后にあてているのだ。さらに『百済本記』の「日本天皇及太子皇子倶崩薨」を“継体天皇とその皇太子と皇子”にあてはめた。すなわち、『日本書紀』の編者にとって、「倭の女王」「倭王」「日本天皇」、それはすべて、近畿天皇家中の誰かでなければならなかったのである。そこで、それらと同時代(と、書紀の編者に思われた時期)の天皇その人だ、と強引に“判定”してしまったのである。これは、後代の歴史学を千二百年も呪縛しつづけた、いわば“接ぎ木の奇術”であった。

このような天皇の“接合”に対し、いささか異なる方法をとっているのは、臣下の場合の“接合”だ。今、その、もっとも代表的な例として、葛城襲津彦(かつらぎのそつひこ)と沙至比跪の“接合”をあげよう。「(神功)六十二年に、新羅朝(まうでこ)ず。即年(そのとし)に、襲津彦を遣はして新羅を撃たしむ」(百済記に云はく、「壬午年に、新羅、貴国に奉(つかへまつ)らず。貴国、沙至比跪を遣はして討たしむ」)

右に示されているように、書紀の編者は明らかに「襲津彦=沙至比跪」という立場をとっている。ところが、このすぐあと、この“接合”の矛盾が大きくあらわれる。「一に云はく、沙至比跪、天皇の怒を知りて、敢へて公(あらわ)に還らず。乃ち自ら竄伏(かく)る。其の妹、皇宮に幸せらるる者有り。比跪、密に使人を遣はして、天皇の怒解けぬるや不(いな)やを問はしむ。妹、乃ち夢に託して言ふ。『今夜の夢に沙至比跪を見たり』と。天皇、大きに怒りて云はく、『比跪、何ぞ敢へて来る』と。妹、皇言を以て報ず。比跪、免(ゆる)されざることを知りて、石穴に入りて死ぬなりと」〈神功紀、六十二年〉。

右の前文は、つぎのようだ。沙至比跪が新羅人から美女二人を受けて、天皇からの新羅を討てという命令に反して、逆に加羅国を討った。それで、加羅国王と人民たちは、百済に逃げた。そのとき、加羅国王の妹「既殿至」が「大倭」に向って、天皇に沙至比跪の暴状を訴えた。これを聞いて天皇は大いに怒り、「木羅斤資」を遣わして、加羅の社稷を復旧した、というのである(この箇所は、北野本では本文。卜部系本では、『百済記』の引文とする)。このような経緯ののち、沙至比跪の悲惨な末路をのべたのが、右の「一に云はく」だ。これを一瞥すれば、すぐ、大きな矛盾に気づくだろう。

(1) 「天皇」といっているが、ここは神功紀の六十二年項だから、神功皇后だけいて、「天皇」など、いないはずである。

(2) 「其妹有下幸二於皇宮一者上」(其の妹、皇宮に幸せらるる者有り)の「幸」とは、“女を寵愛する”という意味だ。

幸、愛なり、寵なり。〈字彙〉

美人有り。名は虞。常に幸せられて従う。〈史記、項羽紀〉

つまり、この「天皇」は、まがうかたもない、男性だ。だから、この「天皇」を神功皇后と等式で結ぶことは、到底できない。

(3) この点、葛城襲津彦の女(磐之媛いわのひめ命)は、仁徳天皇の後宮に入り、皇后となった。「(仁徳三年の春、三月の辛未の朔戊寅に、磐之媛命を立てて皇后とす」〈仁徳紀〉。一見、これこそ先の“沙至比跪の妹が天皇に幸せられた”という事実と結びつけることができるかに見えよう。しかし、

○a「幸」という表現は、“正規の皇后となる”意義にふさわしくない。

○b神功六十二年は二六二年であり、仁徳二年の三一四年とは、五十二年もへだたっている(「干支」で百二十年くりさげるにしても、後者をそのままにして、前者だけくりさげることはできないから、この年代上の大差はやはり無視できない)。

要するに、書紀の編者と別個に、両記事を“接合し直す”という手口は、結局、恣意的なのである。もっとも重大な“くいちがい”は、つぎの点だ。応神十四年(二八四)、応神十六年(二八六)、仁徳四十一年(三五三)の各項に、葛城襲津彦が活躍している(この点、後述)。その上、彼の娘の磐之媛は、仁徳天皇の皇后として、履中・反正・允恭の三天皇を生み、履中や雄略も葛城襲津彦の子孫を妃としている。つまり、葛城襲津彦とその一門は、天皇家の外戚としてさかえ、右の「一云」のような「沙至比跪」の“悲惨な末路”とは、似ても似つかないのである。

このような矛盾は、無論、従来とて気づかれてはいた(たとえば、岩波古典文学大系、補注9の二五)。だが、その解決策は、

(一) “沙至比跪の悲惨な末路”を“誤伝”としてしりぞけるか、

(二) “葛城襲津彦とその一門の繁栄”を“史実の偽造”と見るか。

その二つに一つだ。これが従来の研究の、方法上の限界だ(あるいは、“「事実」か「伝説化」したため矛盾を生ずるにいたったのだろう”という形で、いわば“矛盾をそらす”手口もあろう〔右の補注〕。しかし、問題の核心をさくれば、やはり前記の二点に帰着しよう)。だが、今はちがう。もっともすなおな理解 ーーそれは“二人は別人だ”という帰結だ。年代的にもあわず、事跡もあわぬ。それなら、別人と見るほかない。すなわち、葛城襲津彦は、近畿天皇家の外戚であり、沙至比跪は九州王朝の将軍だ(先の応神十四年、応神十六年、仁徳四十一年に書かれた記事も、実は百済系史料に出現した「沙至比跪」の記事をもとにしている、という可能性が大きい。〔この点、別に論ずる〕)。何よりも、史料批判の問題として、今まで分析してきたように、『百済記』が対象としている「倭国」や「大倭」は、九州王朝である以上、これは不可避の帰結である。

今、書紀の編者の“接合”作業の手口を分解してみよう。

(1) 天皇の場合と異なり、「人名の字音の類似」をもとにして、“接合”を行なっている。いわゆる「人名比定」だ。「襲津彦」が「ソツヒコ」であるのに対し、「沙至比跪」は「サシヒキ」と読めるが、おそらく「サチヒコ(幸彦)」であろう。人名自体から見ても別人だ。「彦」は、共通していて不思議のない、男子の名称だ。「ソツ」と「サチ」と、何とか類似しているから、“これは同一人名の訛伝かでんだ”。そのように書紀の編者は見なして“接合”したのである。

(2) しかしながら、注目すべきはつぎの点だ。

書紀の本文を通して見た葛城襲津彦の栄光の生涯と「一云」(おそらく『百済記』に類するものであろう)に伝えられた“沙至比跪の不幸な最期”と、この両者の矛盾を、書紀の編者は“隠して”いないのである。もし、隠したければ、「一云」をカットして引文として採用しなければすむ。しかし、あえて“両者の矛盾を露呈させた”形で、書紀は編纂されているのである。

これは決して、編者の“杜撰”などではない。なぜなら、継体紀の「日本天皇・・・・」問題や斉明ーー天智紀の「続守言ら、唐人俘虜」問題でも、あえて矛盾の傷口をぬり隠さず、「後に勘校かむがへむ者、知らむ」「故かれ、今存おきて注しるす。其れ決さだめよ」という態度を堅持しているからである。ここに書紀の編者の、史家としての、いわば“公平さ”を見ることができる。この書紀の編者の基本姿勢があったために、彼等のおかした“接合の誤謬”にもかかわらず、わたしたちは、ついに歴史の真実を見失わずにすんだのである。

(なお、付言する。このような書紀の編述方法に対する批判を経てきた今、この『百済記』の「沙至比跪」という表記にもとづいて、「沙=ソ」「至=ツ」という「上古音」もしくは「音の交替」を推定する類の議論は、それが一見、いかに言語学的な説明と見えようとも、実は史料批判上の基礎をもたないのである〔岩波古典文学大系、神功紀三五九ぺージ注一六参照〕)。

一つの応用問題がある。先の「九州年号」問題について、不審を感じた読者があろう。「白雉はくち」と「朱鳥しゅちょう」だ。なぜなら、「大化」と「大宝」の間に二つの年号がある。ところが、これと全く同じ年号が、ほぼ同時期の「九州年号」中にも出現しているからだ。“こんなばかな話はない! やはり九州年号など、あやしいものだ”。こういう論者もあろう。

だが、論理の糸すじを見失わないようにしよう。たしかに左の表の“両方が本当だ”などということは、ない。なぜなら、“両王朝が偶然、同年号を同時期に用いた”などということは、万が一にもありえないからだ。両者はいわば“共に天をいたたかさる”間柄なのである。とすると、こうだ。 ーー「九州年号」の実在性が論証された今、新たに疑いの目が向けられねばならないのは、「天皇家の年号」の方である。久しく『日本書紀』に書かれた「天皇家の年号」に一点の疑惑さえ、向けえなかったわたしたち“一般の日本国民”にとって、それは、まことに意想外のことであろう。

だが、平静に日本の古代史を探究した人なら、誰でも、この二つの年号には“不審”があったのだ。

(A)ー(1) 「大化」「白雉」と、ともかく二つの年号がつづいたのなら、斉明天皇にいたって、今度は年号をやめるについて、「廃止の詔」またはその類の記事があっていいはずだ。しかし、何もない。

(2) 同じく、天武天皇が「朱鳥」の年号をつくるに際し、「年号再開の詔」のごときも全くない。

(3) 同じく、持統天皇になって、“再び年号を廃止する”旨の詔も、全くない。

要するに、“唐突に生じ、唐突に消えている”のだ。しかも、不審はさらにあった。

(B)ー「白鳳」「朱雀」の年号が、後の諸文献に散見しているのに、肝心の『日本書紀』には、全く存在しない(美術史上、「白鳳時代」の称も使われている)(「白鳳」「朱雀」の出現する、一例をあげよう。「(神亀元年、七二四、冬十月、聖武天皇)詔報して曰く、『白鳳より以来、朱雀以前、年代玄遠にして、尋問明め難し・・・・」〈『続日本紀」巻第九、聖武天皇〉。この点、坂本太郎「白鳳朱雀年号考」に諸文献の例があげられている。なお、坂本は「白雉=白鳳」「朱鳥=朱雀」と解し、『日本書紀』記載年号への還元による。“一元化”を試みている)。

右の(A)(B)の不審を念頭におきつつ、問題の『日本書紀』の「白雉」と「朱鳥」の記事を見よう。

(一) 「白雉」について

「白雉」改元の記事は、孝徳紀に長文出ている。その要旨をあげよう。

a 白雉元年(六五〇、孝徳六年)二月の庚午の朔戊寅(九日)に、穴戸国司草壁連醜経(しこぶ)が白雉(しろきぎす)を献った。曰く、「国造首(おびと)の同族贄(にへ)が正月の九日に、麻山(をのやま)で獲た」と(「穴戸国」は山口県の西南部)。

b これについて、百済君豊璋・沙門等・道登法帥・僧旻支法師たちに問うたところ、交ゝ吉祥であることを漢土の例をあげて答えた。

c 二月十五日、盛大な儀式を行い、巨勢こせ大臣の賀詞と「孝徳天皇の詔」によって、天下の大赦と「白雉」改元とが宣布された。

d 醜経を褒美し、穴戸に三年の調役を復(ゆる)した。

以上の中で、不思議な点が三つある。

(1) 先にあげたように、百済君豊璋(余豊)bは、近畿天皇家への人質ではなく、九州王朝に対する人質である。

(2) 「孝徳天皇の詔」cの中につぎの句がある。「我が日本国の誉田ほむた天皇(応神)の世に、白鳥、宮に樔(すく)ふ。大鷦鷯帝(おほさざきのみかと 仁徳)の時に、龍馬、西に見ゆ」。ところが、肝心の応神天皇、仁徳天皇の治世には、『古事記』『日本書紀』とも、全くこの類の吉祥の出現した記事は存在しない。ことに右の文は『日本書紀』孝徳紀中のものだから、その同じ『日本書紀』の応神紀、仁徳紀に、対応記事がないのは、“致命的な矛盾”というほかない。ことに「孝徳天皇の詔」では、右の二吉祥が周知の“史的常識”のように説かれているだけに、この矛盾は救いがたい。

(3) 同じく「孝徳天皇の詔」cに、次の文がある。「今、我が親神祖の知らす穴戸国の中に、此の嘉瑞かずい有り」。通常、右の文は「わたし(孝徳天皇)の親愛なる神祖の統治していた穴戸国」と解される(たとえば岩波古典文学大系、三一五ページ)。しかし、『日本書紀』の立場(天皇家の大義名分論)からいえは、日本列島のいかなる国も、「我親神祖之所レ知ーー国」ではないか。それなら、とくに「穴戸国」について、このような冠辞を用うべき理由はない。

右のような点について、もしこれを「九州王朝内の白雄改元記事」の換骨奪胎(他の文に手を人れ、その着想・形式などをとって自分の文に再構成すること)と見なすならば、不審は直ちに解消する。

(1)' 余豊の件は、当然解決する。

(2)' 応神・仁徳期の吉祥の件も、「九州王朝内の吉祥」だから、『古事記』『日本書紀』の国内伝承にないのは当然である(原文に干支などであらわしてあった時期を、近畿天皇家の治世にあて記したもの、と見られる)。

(3)' 山口県は、少なくとも「磐井の滅亡」以前までは、九州王朝の領域内であった(この点、のちに詳述)。倭王武上表文中の「毛人」の国に属する。継体天皇が磐井討伐に際してのべた“占領地分割案”の中に、この地域がいまだ近畿天皇家の領域に入っていなかった姿が如実に反映している(第四章一の中の「占領地分割案の示唆するもの」参照)。ところが、七世紀初頭『隋書』イ妥国伝では、九州王朝の直接の統治領域は、九州内部に限られている。『旧唐書』の「倭国」の地理描写も、九州内部のものである。したがって、この孝徳天皇時点(右の『旧唐書』段階)では、穴戸国は“かって九州王朝の領域内であったが、今は直接の支配下に属していない”地域だった、ということになる。しかしながら、九州王朝は「日出ずる処の天子」の自称のように、“日本列島全体の天子”としての誇りを、なおもちつづけていた。このような状況下において、“穴戸国から九州王朝へ白雉が献上された”とすれば、右の「我が親神祖の知らしし穴戸国」(過去形に訓読する)の表現は、ピッタリだ、ということになろう。

右のようにして、意外にも、帰結は左のようだ。“「九州王朝内部の白雉改元記事」を『日本書紀』内部に挿入し、これに天皇家側の人物たる、僧旻・巨勢大臣等との問答と合綴した”と。わたしたちは、この例を前にして思い出す先例がある。「仏教初伝」記事だ。“九州王朝への伝来記事”に対し、欽明天皇の喜びや蘇我稲目・物部尾輿・中臣鎌子等との問答が合綴されていたのである。この孝徳紀の「白雄改元」問題においても、『日本書紀』編者の方針はまさに一貫している、というほかない。

(二)「朱鳥」について

『日本書紀』の記事をあげよう。「(朱鳥元年、六八六、天武十四年、七月)戊午(二十日)に、元を改めて朱鳥元年と曰ふ。朱鳥、此ばを阿訶美登利あかみどりといふ」〈天武紀〉。この記事は、不審だ。「白雉」の末年から三十六年目に突如年号を「再開」しながら、何の詔も、説明もない。右の文に接続して「仍(よ)りて宮を名(なづ)けて飛鳥浄御原あすかのきよみはら宮と曰ふ」とあるのも、意味不明だ。「朱鳥」とこの宮の名全体との間に必然的な連関がない。「おそらくこの改元は天皇の病気平癒を祈ってのこと」(岩波古典文学大系、四八〇ぺージ)などというのも、後世の学者の解釈にすぎない。これまでに近畿天皇家に“病気平癒祈願の改元”などの先例はないのだから、それならそれで、その旨を特記すべきであろう。しかし、何もない。

ところが、九州年号では、まさに「朱鳥」がこの年にはじまって、九年間連続しているのである。この九州の「朱鳥」が『日本書紀』の中に、いわば“飛びこんで”きて、姿を現わしている、と見るほかない。以上の結果をまとめよう。

(一) 近畿天皇家の年号は、改新のさい、「大化」が定められたが、後続しなかった。

(二) その後、文武天皇五年にいたり、連続の年号を「大宝」によって再開した。

本書の論証の目ざすところは、九州に連続した王権にあった。これと近畿の王権との関連が焦点となってきたのである。けれども、これと対をなすべき問題がある。近畿の王権の、さらに東方に位置した「蝦夷国」の問題だ。

『日本書紀』斉明紀(斉明五年)につぎの記事がある。

(A) 秋七月の丙子の朔戊寅に、小錦下坂合部連石布・大仙下津守連吉祥を遣はして、唐国に使せしむ。仍りて道奥の蝦夷男女二人を以て、唐の天子に示す。

(B) 伊吉連博徳(いきのむらじはかとこ)書に曰はく「・・・・天子問ひて曰はく、『此等の蝦夷国は、何いづれの方に有りや」とのたまふ。使人謹みて答へまうさく、『国は東北に有り』とまうす。天子問ひて曰はく、『蝦夷は幾種ぞや』とのたまう。使人謹みて答へまうさく、『類たぐひ三種有り。遠き者をば都加留つかると名づけ、次の者をば麁蝦夷あらえみしと名づけ、近き者をば熟蝦夷にきえみしと名づく。今此は熟蝦夷なり。歳毎に、本国の朝に入頁す」とまうす。天子問ひて曰はく、『其の国に、五穀有りや』とのたまふ。使人謹みて答へまうさく、『無し。肉を食ひて存活わたらふ』とまうす。天子問ひて曰はく、『国に屋舎有りや』とのたまう。みて答へまうさく、『無し。深山の中にして、樹の本に止住す』とまうす。大子重ねて曰はく、『朕、蝦夷の身面の異るを見て、極理きはまてり喜び怪しむ・・・・』とのたまう。・・・・」

(C) 難波吉士男人書に曰はく、「大唐に向(ゆ)ける大使、嶋に触(つ)きて覆(くつが)へる。副使、親(みづか)ら天子に覲(まみ)えて、蝦夷を示し奉る。是に、蝦夷、白鹿の皮の一つ・弓三つ・箭八十を、天子に献る」と。

近畿天皇家の使者が、自国内の東辺に住む“野蛮人”をひきいて行き、これを“珍物”として、唐朝の天子の観覧に供した。 ーーわたしには右の文は、このような調(トーン)でひひいてくるのだが、読者はどう感ずるだろう。ハッキリいえば、何か“珍獣”まがいの扱いだ。たとえば、岩波古典文学大系本では、右の主文(A)の「仍以二道奥蝦夷男女二人一、示二唐天子一」を、「仍りて道奥の蝦夷男女(をのこめこ)二人を以(ゐ)て、唐(もろこし)の天子(みかど)に示(み)せたてまつる」と訓読している。「以」を「ゐて」(“率いて”の意)と読み、「示」を「みせ」と読んだところなど、“珍獣”あつかいのムードが一段と増幅されている。だが、その根源のニュアンスは無論、原文にある。

このような『日本書紀』の文面にふれたあと、わたしは中国側の文献『冊府元亀さっぷげんき』の中に、つぎの文面を見出して、ハッと胸を突かれた。「(顕慶四年、六五九、高宗)十月、蝦夷国、倭国の使に随いて入朝す」〈冊府元亀、外臣部、朝貢三〕。ここでは、蝦夷国人は観賞用の「珍獣」でも、「珍物」でもない。レッキとした蝦夷国の国使として、唐朝に貢献してきた、と記録されている。年代も『日本書紀』とピタリ一致している。ところが、実はこの記事と相照応する記事が先の『日本書紀』中の引文にあらわれている。

(1) 「難波吉士男人書」(C)によると、蝦夷は、唐の天子に貢物を献上している。これは“蝦夷国の朝貢”に当る。

(2) 「伊吉連博徳書」(B)の中で、唐の天子は、「此等蝦夷国有二何方一」(此等の蝦夷国は、何の方に有りや)といっている。すなわち「蝦夷国」という“国号”でとらえている。この点、『冊府元亀』の記事と同じである。

つまり、この二点から見ても、先の『冊府元亀』の記事が正確であることがわかる。蝦夷国は国使を唐朝に派遣した。そして唐朝もまた、それを夷蛮の一国使として遇した。これが『冊府元亀』の示す史料事実である。

これに対し、これとは異なる態度で叙述したのが、『日本書紀』の主文(A)であった。ここでは、まさに蝦夷の男女は、天皇の使者たちの“携行した献上物”の類のように扱われている。「蝦夷国」を独立した国家と認めぬのみか、“非人間化”して蔑視的表現に“書き換え”た。これは中国旧来の、中国の天子を原点とする「東夷・西戎・南蛮・北狄」観を、八世紀においてミニチュアライズした描写なのであった。もちろん、「伊吉連博徳書」(B)に見えるように、唐朝の天子自身も、「蝦夷えみし」に対し、“エキゾチックな好奇心”で相対している。しかし、思ってもみよう。かつて三世紀、倭人は「[黒京]面文身」という、中国の囚人まがいの“珍奇”な風俗をもって「朝貢」してきた。この類の経験は、中国にとって、いわば“常”のことであった。それゆえ、唐朝の天子が蝦夷の風俗に好奇心を示した、ということと、これを蝦夷国の国使と見た、ということと、両者全く矛盾しないのである。

しかも、さらに注目すべき事実がある。右の『冊府元亀』の文面では、蝦夷国の使者は「倭国」の使にともなわれて、入朝している。「日本国」の使者ではない。ところが、『冊府元亀』も『旧唐書』と同じく、九州王朝の「倭国」と近畿天皇家の「日本国」とを厳密に使い分けている。これはどうしたことだろう。それはこうだ。このとき「倭国」の使と「日本国」の使は共に入朝した。先の「二つの使節団」(第四章二)でのべた、あの時のことだ。「韓智興の慊*人」と「日本国の使者」が相争い、共に唐朝側によって幽閉された、というのは、右の「伊吉連博徳書」の後半部だ。ところで、この段階(六五九)、日本列島の代表の王者として唐朝に見なされていたのは、当然「倭国」だ。「日本国」ではない。だから、この『冊府元亀』の文面は、蝦夷国使が「日本国」でなく、「倭国」の使者にともなわれてきた、と見なしているのだ。唐朝のこの時点の立場からすれば、当然の表記である。中国側の一貫して厳正な記載方法に驚くほかない。

慊*は、立心偏の代わりに人偏。35094

なお、この時点において、「蝦夷国」が独立した国であるという、もう一つの証拠が、「伊古連博徳書」(B)にある。「今、此は熟蝦夷なり。歳毎に、本国の朝に入貢す」。たとえぱ、美濃国や伊勢国などが天皇家に「入貢」する、という書き方はない。これを見ても明らかに「蝦夷国」は「日本国」と別国なのである。その上、「入貢」さえしない「都加留」「麁蝦夷」がそのさらに彼方にあったのである。

以上の結論と関連事項を記そう。

(一) 『日本書紀』本文は、日本列島全体を“近畿天皇家の一元支配下”に描写した。ために、「蝦夷国」を日本列島東部の、天皇家から独立した国家とする見地を、故意に抹殺して記述している。これは九州に対し、たとえば磐井を「国造」「叛逆」として描写するのと同一の手法である。

(二) 「蝦夷国の国使派遣」は、歴史事実であるにもかかわらず『旧唐書』『新唐書』には記されていない。これは舒明二年(六三〇)の近畿天皇家派遣の遣唐使が、『旧唐書』や『新唐書』に記載されていないのと同じ扱いである。すなわち、倭人を代表する王権でなく、辺域の国家として、いまだ『旧唐書』などの「正史」には記載されていないのである。

(三) なお、これと類似した現象は、『冊府元亀』の「琉球国」の記事においてもあらわれている。「煬帝、大業三年(六〇七)三月、羽騎尉朱寛を遣わして、琉球国に使せしむ」〈冊府元亀、外臣部、通好〉。ただし、「琉球国」の場合は、『隋書』イ妥国伝においても、すでに、「イ妥国」とは別個に出現している。

以上、日本列島内の多元的国家の共存状況と、『日本書紀』の一元的描写。 ーー両者の対照があざやかである。

イ妥国の[イ妥]は、人編に妥。ユニコード番号4FCO

倭国側が派遣した使者の名は中国側史料にあらわれている。『法苑珠林ほうおんじゅりん』は唐の道世(どうせい 字は玄琿*)の撰だ。彼は顕慶中(六五六〜六〇)、唐の高宗の詔によって京師西明寺にいたといわれる高僧である。その中に倭国の記事がある。

倭国は此の洲外の大海の中に在り。会稽を距てること万余里。隋の大業の初、彼の国の官人、会丞、此に来りて学問す。内外博知。唐の貞観五年に至り、本国の道俗七人と共に方に倭国に還る。未だ去らざるの時、京内の大徳、彼の国の仏法の事を問う。因(ちなみ)に阿育(あそか)王(のこと)を問う。「経の所説に依るに、仏、涅槃ねはんに入りて一百年の後、世に出いず。仏の八国の舎利を取り、諸鬼神を使い、一億家に一仏塔を為す。八万四千塔を造り、閻浮えんぶ洲に偏*あまねし。彼の国の仏法、晩おそく至るも、未だ知らず、已然いぜんに阿育王の塔有るか不いなかを」と。

会丞答えて曰く「彼の国、文字(にて)説かず。承拠する所無し。然れども、其の霊迩を験すれば、則ち帰する所有り。故に彼の土人、土地を開発し、往々にして古塔の霊盤を得。仏の諸の儀相数え、神光を放つ。種々の奇瑞、此の嘉応を詳(つまびらか)にす。故に先有を知るなり」と。

玄琿*の琿*は、王編の代わりに立心偏。JIS第4水準ユニコード60F2

偏*は、偏の異体字。JIS第4水準ユニコード5093

隋の大業の初め、隋に来た倭国の官人に「会丞」という人物があった。中国において学問につとめ、「内外(儒・仏等)博知」だった、という。唐の貞観五年(六三一、舒明三年)、道俗七人と共に帰っていったが、その帰る前に都(長安)の大徳(すぐれた僧侶)と問答した。その大徳は問うた。“経典に、仏は涅槃に入って百年後、阿育王が世に出で、全世界に仏塔を築き、仏舎利をおさめしめた、と書いてある。それは全部で八万四千塔。世界の辺域たる閻浮洲にも及んだと書かれている。そこでお聞きするが、あなたの国(倭国)は仏法が至ったのは晩(おそ)いというけれども、それ以前、仏滅後百年の時点において、阿育王が建てた仏塔があるはずだ。その有無をお聞きしたい”と。

アメリカの考古学・人類学史のはじめ、有名な話がある。聖書に書いてある“イエスの降誕のとき、天使が全世界に福音をのべるために遣わされた”という、その記事の痕跡と実証。それをこの新大陸内に求める“学問的”努力が重ねられた、という。あのエピソードを思いおこさせるような話だ。経典の記述をそのまま歴史記述と見なそうとしたのである。これに対し、会丞は答えた。“わたしの国では、文字で説くことがなかったため、よりどころとするところがない。しかし、その「霊跡」を験するに、よりどころはあります。わたしの国の住民が土地を掘っているうちに、「古塔の霊盤」とおぼしきものを得ることがある。きわめて神秘な光をはなち、さまざまの奇瑞(きずい)・霊験(れいげん)がある、という。そこで、これこそ、あなたのいわれる「阿育王塔」だと思います”と・

このエピソードの主「会丞」とはいかなる人物だろう。松下見林は『異称日本伝』にこの話を紹介し、推古天皇十六年(六〇八、隋の大業四年)に日本から派遣された八人の中に、「会丞」という人物はいない。おそらく「福因」のあやまりだろう、といっている。この福因等は推古天皇三十一年(六二三、唐の高祖の武徳六年)に帰国している。会丞の帰国した貞観五年より八年も前だ。それに、福因は「学生」であって、「官人」ではない。だのに、帰国年次も、人名も、地位もちがう人間を同一視してしまう。何でもかんでも、無理やり天皇家の歴史に結びつけ、あわない所を先方(中国)の誤りにしてしまう見林のやり方がここにも出ている。

さて、この「会丞」とは何者だろう。「隋の大業中」に来た、といっているのは、『隋書』イ妥国伝中の、大業三年(六〇七、推古十五年)、多利思北孤の遣使である。そのときの使者は「沙門数十人」をひきいていた、という。「会丞」は沙門ではない。官人だ。だから、このときの使節団の一人であろう、と思われる。中国の高僧によって「内外博知」といわれているから、たいしたものだ。『旧唐書』倭国伝に、倭国は「頗る文字有り」とある。帰国後の会丞等の感化を物語っていよう。この「丞」は官名である。「其の国、王有り。其の官に相加・対盧・沛者・古雛加・主簿・優台・丞・使者・早*衣そうい・先人有り」〈『三国志』魏志高句麗伝〉。邪馬壹国の官名「使大倭」が「夫余」「高句麗」系の官名の影響をうけていることは、前の本でのべた(『「邪馬台国」はなかった」第六章二の中の「使大倭とはなにか?」参照〕。

早*は、早に点(´)。JIS第3水準ユニコード7681

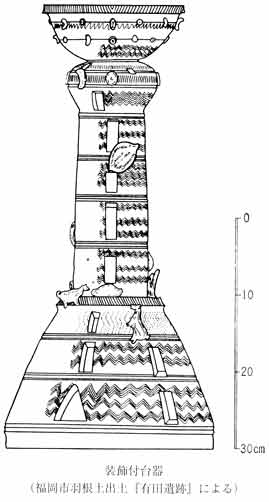

ここでも、高句麗の官名「丞」が多利思北孤のイ妥国の官名として用いられているのである。これに対して、「会」は中国風の姓であろうと思われる。この会丞が、自分の国で掘り出される「古塔の霊盤」といっているのは何であろうか。前ぺージの図は福岡県下の室見川上流から風雨によって砂石の流出したとき、出土したものだ。このような類のものが、会丞のいう「古塔の霊盤」なのではあるまいか。そしてこの類のものは、会丞には、すぐさま理解できなかった。このことは、倭国の歴史の中にも、さまざまの文明の断絶した層が横たわっていることを示している。会丞がここで示した態度にも注目しよう。出土遺物と新しき知識(この場合は仏典)とを対応させる。 ーーこの場合は、珍妙な帰結に終っているにもかかわらず、それは“考古”の初歩的な方法に属しているようである。

それはさておき、わたしたちは『法苑珠林』によって、イ妥国の使節の名、イ妥国の官名の一端を知ることができたのである。

「日本国」に記載形式を統一した最初の中国史書は『新唐書』である。『旧唐書』成立(五代 晋の劉恂* ーー九四六)後、約一世紀。北宋の欧陽修〈紀志表〉(一〇〇七〜七二)宋祁*〈列伝〉(九九八〜一〇六一)の撰である。日本では平安朝に当る。ここでは、はじめて天御中主以下、光孝天皇(仁和元年〔八八五〕唐の僖宗の光啓元年に当る)までの近畿天皇家の系図が描かれている。そしてこれに、中国史書に記載されていた九州王朝側の事実を“あてはめ”ているのである。すなわち、用明天皇の項に「亦、目多利思比孤と曰う。隋の開皇の末に直あたり、始めて中国と通ず」(「目多利思比孤」は『新唐書』原文のまま)とある。用明天皇はわずか二年弱(五八六〜八七)の治世であるから、開皇二十年(六〇〇)と大業三年(六〇七)に遺隋使を派遣した(『隋書』イ妥国伝)多利思北孤とは到底一致しない。おそらく用明天皇が聖徳太子の父であるところから「比定」されたのであろうが、強引な「一元化の破綻」があらわれている。このような記述は、当然、日本国側のつぎのような「新史料」によったものと思われる(前出)。

恂*は、立心偏の代わりに日。

祁*の印刷文字 JIS第1水準ユニコード3737

「雍煕元年(九八四、円融天皇の永観二年)、日本国の僧[大/周]然(ちょうねん)、其の徒五六人と海に浮んで至り、銅器十余事并びに本国の職員令・王年代紀各一巻を献ず」〈『宋史』日本伝〉。[大/周]然は東大寺の僧であり、姓は藤原氏だ、という。このときの「王年代紀」は当然“近畿天皇家一元”の年代紀だった、と思われる。この点、十四世紀(元、脱脱、一三五五)に成立した『宋史」は、右の[大/周]然渡来の記事と共に、日本国の王統について注目すべき取扱いを示している。一方で、「其の年代紀に記する所に云う」として、天御中主以下、円融天皇(九六九〜八四)までの歴代を記しながら、その国王の「姓」について、「国王は王を以て姓と為す」と記している。

[大/周]然(ちょうねん)の[大/周]は、大の下に周。JIS第3水準ユニコード595D

これに対して、日本国の「歴史」の項においては、「按ずるに、隋の開皇二十年、倭王姓は阿毎、名は自多利思比孤、使を遣わして書を致す」として、ここでは倭王の姓は「阿毎」(天)だ、としているのである。すなわち、右の記載様式からみると、日本国の現在の王朝は「王」という姓だが、過去の王朝の姓は「阿毎」(天)といった、として、両王朝の「姓の区別」があることを記しているのである。もっとも、近畿天皇家の姓が「王」であった、という記事は事実であろうか。思うに、近畿天皇家は九州王朝と異なり、「天」というような「姓」を用い馴れていなかったから、中国への国書中の日本側自署名において、「日本国、王ーー(諱)」というように、「国王」の意味の「王」を「姓」に代置せしめたのではなかろうか。朝鮮半島の高麗の姓も「王」である。だから、中国側が右の書式に対し、日本国王の「姓」は「王」だ、と見なしたとしても、あながち無理からぬ“誤認”というべきであろう。このような、わたしのささやかな「仮説」を裏づけるように思われるのは、『宗史』の日本国王の年代紀の末尾に「次は冷泉天皇、今、今上天皇と為す。次は守平天皇、即ち今の王なり。、凡そ六十四世なり」とあり、最後の円融天皇だけを「守平」という諱(いみな)で記してあるからである。つまり、日本側が「日本国、王、守平」という形の自署名の国書を送ったのではあるまいか)。

それはともあれ、『宋史』が日本国における新旧両王朝を“異姓と見なしている”ことは、まぎれもない事実である。

ついで同じ『宋史』日本伝中、興味深い記事がある。「天聖四年(一〇二六、後一条天皇、万寿三年)十二月、明州言う、『日本国太宰府、人を遣わして方物を貢す。而も本国の表を持たず』と、詔して之を卻(しり)ぞく。其の後も亦、未だ朝貢を通ぜず、南賈(なんこ)時に其の物貨を伝えて中国に至る者有り」。日本国の太宰府から、中国(北宋)へ朝貢をもってきた、というのである。明州からの報告だ(明州は今の寧波、すなわち、浙江省〔会稽道〕勤*県)。しかも、日本国王の上表文をもたず、単独で自主的に献上してきたのだ。しかし、中国の天子はこれをしりぞけた、というのである。

十一世紀前半といえば、日本では平安期中期だ。九州王朝の滅亡(七〇〇年)からすでに三世紀を越えている。しかるに、このような事実。 ーーそれは一世紀志賀島の金印授与以来、九州王朝の根深い、対中国関係の伝統を物語っているであろう。そして中国側から「朝貢」を拒否されてもなお、「南賈」(南方の商人)を通じて“「朝貢」の名なき朝貢”を送りつづけている、という。わたしたちは、ここに東シナ海を渡って南朝と国交をもちつづけた九州王朝の永き残映を見ているのである。

勤*は、力の代わりに阜偏。JIS第4水準ユニコード911E

このような視点に立てば、『三国史記』のつぎの記事も、正当な理解を得よう。

(A) (哀荘王三年、八〇二)冬十二月、均貞に大阿[冫食]を授け、仮の王子となす。以て倭国に質せんと欲す。均貞、之を辞す。

(B) (哀荘王四年、八〇三)秋七月、日本国と聘(へい)を交わし好(よしみ)を結ぶ。

(C) (哀荘王五年、八〇四)夏五月、日本国、使を遣わして黄金三百両を進ず。

〈『三国史記』新羅本紀第十、哀荘王〉

これは、日本では、桓武天皇の延暦二十一年(八〇二)から二十三年(八〇四)に当る、九世紀のはじめだ。だから、(B)(C)の「日本国」という表記に不思議はない。当然、この前後は、(A)以外、全部「日本国」の表記だ。しかし、おどろくべきは(A)だ。平安朝においても、なお、新羅は一旦、「倭国」(九州王朝の後裔)と「契約」を結ばんと画策して、挫折しているのである。

この段階においても、なお、九州は一種“半独立性”の残映をもって、朝鮮半島側には映じていたようである(『海東諸国記』も、「日本本国」と「九州」〔及び一岐・対馬〕を別地図に描いている)。

(井上秀雄「任那日本府と倭」では、この問題にふれ、「史料系統の違う二つの原典」がそのままあらわれたもの、と解している。要するに、『三国史記』の編者の編纂が「粗雑」なため、「表記ふぞろい」のままになったのだ、として処理したのである)。

人物画像鏡がぞうきょう/福山氏の判読/水野ー井上説/「寿」ではなく「泰」/両者は対等の位置/開中費直かいちゅうひちょくとは・・・・/穢人今州利わいじんこうしゅうり/使者の性格/大王と男弟だんてい王/兄弟王朝/大王の名/わたしの論証/オシサカかイシサカか/無称号の理由/天智「称制しょうせい」の場合/男弟王の特定力/どのようにして伝来したのか船山ふなやま古墳の太刀/「蝮まむし」でなく「獲かく」/金錫亨の解釈

漢代にはじまった九州王朝/三十国の領域と青銅器文化圏/狗奴こうぬ国の拠点/范曄はんようの狗奴国観/狗奴国の地名比定/邪馬壹国の領域/遷都論/読者に

(一)仮説について/(二)「豪族」について/(三)滅亡の原因について

『失われた九州王朝』(目次)へ

ホームページ へ