大王神武は神話の中の日本(倭)の創始者ではありません。大王神武と久米集団は、弥生後期に倭国から銅鐸国家圏へ攻撃を行いました。尚倭国とは三種の神宝ー鏡・矛・勾玉が祭祀と権力の象徴とする国で、銅鐸国家圏は銅鐸が祭祀と権力の象徴とする国です。神武と同行したのは、海兵隊としての久米の集団のみです。

『古事記』によれば、日向(ひなた、糸島)から東に向かい、安芸(広島県)と吉備(岡山県)で植民し定住しようとしました。しかしそれは失敗し、その結果銅鐸国家圏への侵略に切り換えました。

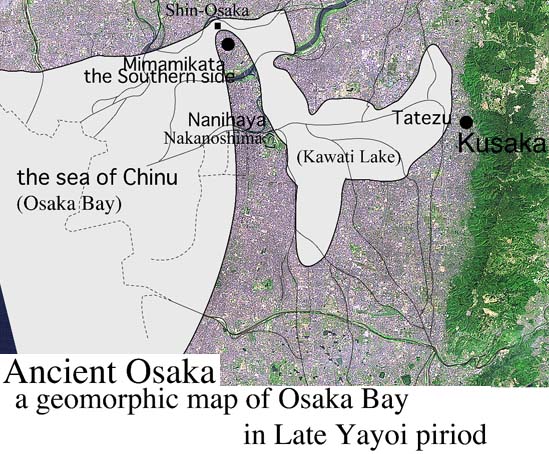

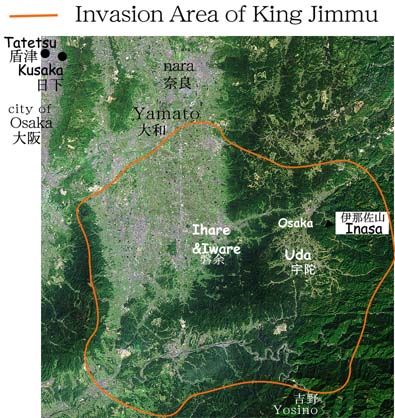

そして大阪湾の浪速(なにはや 大阪中之島)を通り、河内湖と呼ばれた湖の端である日下の楯津へ上陸しました。しかし日下での戦いに敗れ、彼らは(大阪市)南方の水路を通って、血沼(ちぬ)の海(大阪湾)へ出ました。そこから彼らは紀伊半島を周り、山を越えて熊野から大和に突入しました。

彼は東方侵略に賭け、大和侵入に成功した。大和では彼は倭国から神倭(かんやまと)伊波礼毘古命(いはれひこのみこと)と呼ばれた。

それで彼は後世”大王”と呼ばれたり、神武天皇と呼ばれている。神武天皇とは漢風諡号(かんぷうしごう)といって、古事記・日本書紀編纂時の名前です。

大王神武は実在である。神武東征は弥生後期の大阪湾の地図が根拠を明示しています。

もう一つの証明は、弥生時代後期と前期・中期の銅鐸の分布図です。

| 4 弥生前期・中期の銅鐸分布図 |  |

|---|---|

| 5 弥生後期の銅鐸分布図 |  |

| 6 大王神武の生まれた所 |  |

|---|---|

| 7 日向峠から見た糸島全景 | |

以下に、古田氏の見解を収録する。

| 古代史をひらく−独創の13の扉− 原書房 1992 | ◆第七の扉◆神武天皇はどこから来たか 神武天皇の東行はあった |

| 盗まれた神話−記・紀の秘密− 朝日文庫 朝日新聞社 | |

| ここに古代王朝ありき−邪馬一国の考古学− 朝日新聞社 | P187 第3部 説話の考古学 |

| 古代は輝いていた2−日本列島の大王たち− 朝日文庫 朝日新聞社 | P011 第1部 鋼鐸の国家 |

| まぼろしの祝詞誕生−古代史の実像を追う− | P188 失われた縄文神話・銅鐸神話を求めて |

| 日本古代新史−増補、邪馬一国の挑戦 新泉社 | P014 1 神武天皇は実在した |

| 古代史討論シンポジウム「邪馬台国」徹底論争 −邪馬壹国問題を起点して− 第1巻 言語、行路・里程編 新泉社 | P148 【自由討論】 神武東侵の絶対年代 |

| 古代史討論シンポジウム 「邪馬台国」徹底論争 −邪馬壹国問題を起点して− 第2巻 考古学・総合編 新泉社 | P213 神武東侵、天孫降臨と糸島郡 |

| 天皇陵を発掘せよ−大古墳の研究はなぜ必要か− 三一書房 | P041 第2章 天皇陵の史料批判 |

| 天皇陵の真相−永遠の時間のなかで− 三一書房 |

古田武彦と古代史を研究する会編新泉社

日本の歴史の中で、もっとも重要な人物の一人、それが歴史の大道から排除されている。欠けたままになっているのだ−−それは神武天皇である。

もちろん「神武天皇」というのは、後世の名前だ。当時のものではない。若御毛沼命(わかみけぬのみこと)、豊御毛沼命(以上『古事記』)という名で呼ばれていた。また狭野命(さぬのみこと)というのが幼名だった(『日本書記』)。のちに大和へ移ってからは、神倭(かんやまと)伊波礼毘古命(いはれひこのみこと)と呼ばれた、という(『古事記』)。

先ず、第一に、この人物は本当に実在したのかどうか。その回答はすでに記した。「イエス」だ(論証後述)。

では次に、この人物のめざましい歴史的行為として、『記・紀』(『古事記』『日本書記』)に書くかれている「神武東行」、その真の出発地はどこか−−これが本稿の目ざす主要なテーマである。

(神武が ”九州から大和ヘ”移ったことは、通例「神武東遷」とか、「神武東征」とか呼ばれている。しかし”原文通り”では「神武東行」である。)

神武の実在については、すでに論証した(「盗まれた神話」『古代は輝いていた』第二巻等)。

今、その一番肝心のポイントをしるそう。

左図は、弥生時代後半から古墳時代初期にかけての大阪湾周辺の地形図である

(「南方」の位置<変更>に注意)。

これは、現在のこの地域とは大きく地形が異なっている。南北に突出した半島の中央部が現在の大阪城のの位置。従ってその西側の海、現在の大仮市街に当たっている。そしてその半島の突端部が南潟。現在の南方。地下鉄の駅名となっている。新大仮駅のあたりに当たる。もっとも注目すべきは、この半島の突端部に水道があり、ここから「河内湾」が大きく湾入している。その一番奥の突き当たりが日下。現在、蓼津の変電所があるところだ。

なぜ、この地図が問題か。『古事記』の「神武東行」説話は、この「弥生後半〜古墳初期」地図に対応させるとき、まことに真実(リアル)なのである。たとえば、

「故、其の国より上り行くの時、浪速の渡りを経て、青雲の白肩の津に泊る。此の時、登美能那賀須泥毘古(とみのながすねびこ)、軍を興して待ち向ひて以て戦う。爾(ここ)に御船に入る所の楯を取りて下り立つ。故、其の地を号(なず)けて楯津と謂(い)う。今者(いま)に日下の蓼津と云うなり。」

(『古事記』「神武記」)

とあるのは、現在の地形からは、理解しがたい描写だ。なぜなら、「日下の蓼津」は大阪湾岸ならぬ、はるかに奥まった陸地に当たっている、奈良県と大阪府との県境に近い。たから、ここまで「舟で」乗り入れたかのような描写をしている。右の文は理解しがたいのである。

この点に〃悩んだ〃のが、本居宣長だ。彼は『古事記伝』で次にようにのべている。

「さて此に河内国とあるに依て、草香を河内ノ国河内ノ郡なる日下とのみ誰も思ひ居るも誤なりなり。河内の日下は海辺にあらざれば、船の泊る処ならず、川にも津といふことはあれども、かの日下は、船通るばかりの川だに無き地なる物をや、白肩ノ津草香ノ津など云むは、必海辺と聞えたれば、和泉の日下なること疑ひなし。」

右で「河内国」と言っているのは、『日本書紀』に、

「徑(タダ)二河内国草香邑(クサカノムラ)青雲白肩之津二至ル」(「神武記」)

とあるのによる。しかし宜長は、ここは海辺ではないから、非。「和泉の日下」のほうだ、と主張したのである。

その結果、

「蓼津、小地名は他の古書にも見へず、今に聞こへず」

という次第となったのだ。

だが、視点を一転しよう。もし右の「弥生後半〜古墳初期」の地形図によって、これを見れば、まさに「河内国の日下」が、大阪湾のもう一つ奥に湾入した「河内湾」の〃どん突き〃(突き当たり)に当たっている。文字通り、〃舟で〃到達する最深の楊所、そこが「河内国の日下」だったのである。

さらに、重要なこと、それは次の叙述だ。

「自南方廻幸之時」(南方より廻幸するの時)

五瀬命に率いられた、神武たちの軍団は、長髄彦の率いる軍勢に「日下の蓼津」で敗れたのち、右のような表現がつづいている。

この点も、現在の地形図からは、きわめて不可解な表現であるけれど、右の「弥生後半〜古墳初期」の地形図で見るときは、ピタリ符合する。

なぜなら、南北に廷びて岬状の陸地が存在し、その西が大阪湾、東が河内湾となっているけれど、その北端部が「南方」(地名)なのである。現在の新大阪駅近辺に当たる。地下鉄にも、「南方駅」があり、梅田駅の北に当たっている。新大阪駅に近い駅である。

この「南方」こそ、右の古代地形図において、わずかな「水路」となっている。河内湾より大阪湾に通ずる「水路」なのである。このような古代地形図から見れば、右のような、『古事記』「神武記」の描写は、まことに真実(リアル)なのである。

(右の岬部分の中央部に、現在の大阪城が当たっている。「浪速の渡り」は、現在の中之島近辺か。”舟を綱で引いて”岬の一部を(東西に)突っ切って「侵入」したのではないかと思われる)

「神武実在」の論証

右のように、「神武記」の語る「大阪湾侵入譚」が、現在の地図からは理解しがたい矛盾をしめしているにもかかわらず、「弥生後半〜古墳初期」の古代地図から見れば、何の矛盾もなく、きわめて真実(リアル)である−−この事実は何を意味するか。

それは他でもない。次の一点を指示する。「神武東行説話は、後世の”作り話”ではなく、弥生後半、古墳初期の時間帯の中で行われた史実である」と。

なぜなら、この「東行説話」の最初の語り手や聞き手が、右の時間帯に生きていたのでなけば、右のような説話がおよそ成立しえないこと、自明であろう。

それはまた同時に、この「東行」と「大阪湾侵入」という行為それ自体が、右の時間帯に”行われた”ことをしめすであろう。

(もちろん、それが「縄文期」や「弥生前期」に行われた、などとは、「神武説話」である以上、考えがたい。また、その時期には、その「地形図」は必ずしも、右の地形図と同一ではないであろうからである)

以上の思考実験によってみれば、やはり、「神武説話」は真実(リアル)な侵入譚だった−−この帰結に至る以外、のがれる道はない。

この帰結は、すなわち、「神武天皇」と、のちに呼ばれた、この人物(豊御毛沼命)が、実在の人物だったことをしめす。なぜなら、「架空の人物」によって「実在の侵入」の行われるべき道理はないからだ。

以上が、誰人にも回避しえぬ「神武実在」の論証である。

新しい論証に入ろう。

神武は、どこから来たか。これが本稿の主要テーマだ。右の論証のように、神武が「実在の人物」であり、「史上の侵入者」であるとすれぱ、日本列島内の歴史変動の中で、もっとも重要な間いの一つ、それがこのテーマとならざるをえぬ。少なくとも、この肝要の問いを無視して、「日本の古代史」を語ることは不可能となろう。なぜなら、この神武を始祖とする近畿天皇家が、やがて日本列島統一の王者となったこと、この一事を疑いうる人はいないのであるから。とすれは、その「実在の始祖」の侵入経路や侵入の、真の出発点を明らかにすること、それは歴史学にとって不可欠の基本間題となろう。

新しい、わたしの問いの発起点、それは『記・紀』に現われた「神武の歌」だった。

1 忍坂の大室屋(おほむろや)に 人多(ひとさは)に 来入り居り 入り居りとも みつみつし 久米の子が 頭椎(くぶつつい) 椎(つつい)もち 撃ちてし止まむ みつみつし 久米の子等が 頭椎 石椎もち 今撃たぱ良らし

しのぶざかの おほむろやに ひとさはに きいりいり いりいりとも みつみつし くめのこらが くぶつつい いしつついもち うちてしやまむ (以下同フレーズ)

2 みつみつし 久米の子等が 粟生には 韮一茎 そねがそね茎 芽撃ぎて 撃ちてし止まむ

みつみつし くめのこらが あはふには かみらひともと そねがもと そねめつなぎて うちてしやまぬ

3 みつみつし 久米の子等が 垣下に 植ゑし 椒口ひびく吾は忘れし 撃ちてし止まむ

みつみつし くめのこらが かきもとに うえし はじかみ くちひびく われはわすれじ うちてしやまぬ

(『古事記』「神武紀」)

右の歌は、いずれも終尾に[撃ちてし止まむ」の句を持つ。そのリフレインで全体のリズムが構成されている。

戦争中、この歌に「曲」がつけられ、「上」からの指導で歌わせられた。そのにがにがしき想い出をもつ人々も、年輩者には少なくあるまい。もちろん、「米英撃滅」などの意がこめられていたのである。

しかし今は、それらの「イデオロギー的利用法」からは手をはなち、冷静に観察してみよう。

先ず、注意すべきこと、それは三つの歌の中に、四つの同一のフレーズ、

「みつみつし 久米の子等が」

という動詞か出現していることである。そして他の部族への言及が見られない。

( 他の三つの歌

4 宇陀の高城に…(下略)

5 神風の 伊勢の海の…(下略)

6 楯並めて 伊那佐の山の…二(下略)

においては、この「みつみつし久米の子等が」のフレーズは現われないけれど、これに代わる、他の部族への呼びかけもまた、一つの例外を除き、現われない。

一つの例外とは、6の歌の中に現われる、

「島つ鳥 鵜養(うがひ)が伴」

であるが、これについては、後に詳述する。)

右のような史料事実は、重大な「一個の疑問」をひきおこす。それは何か。

”神武が率いていた軍団は、「久米集団」オンリーだったのではないか。”

この間いだ。

なぜなら、もし神武が「久米の子等以外」の幾多の兵士たちを率いていたとしたら、その人々に対する呼びかけがない、この史料事実は、どう説明するか。とうてい、不可能だからだ。

第一に、戦前の皇国史観。そこでは、次のイメージが基本だった。

”神武天皇たちは全軍を率い、大和へ都を遷し給うた。

これが「神武東遷」という「造語」のもつ意義。「遷」は「遷都」のことだ。

つまり、その意味は、

A)天皇たち(五瀬命と神武をふくむ)は、九州(日向)ですでに、「中心の権力者」であった。すなわち、「日向」にその都があった。

B)その都を「大和」ヘと遷したもうた。

というにあった。

しかし、もし神武たちが右のような「巨大な規模」の上に本当に立っていた、としたら、なぜその中の「久米の子等」だけに対してしか、呼びかけないのか。これが根本の疑問だ。およそ「不公平」きわまりないであろう。

「神武に偏愛あり」この批判にうちかつことは、結局むずかしいのではあるまいか。幸いに、戦前の時代的雰囲気の中では、そのような赤裸々な批判に”さらされる”ことなく、その「壊滅期」としての敗戦を迎えたのであったけれども。

第二に、戦後史学の立場。そこでは、「神武の実在」も、「神武東行説話の史実性」も否定された。その否定こそ、「定説」化された「津田史学」の心臓部だったからである。

「約言すると、東遷は歴史的事実ではないので、ヤマトの朝廷は、後にいふやうに、初からヤマトに存在したのである。東遷の物語が魏志によつて知られる三世紀ごろのツクシの形勢に適合しないのも、クマソに占領せられてゐたヒムカの状態と一致しないのも、またこの物語によつて国家の形づくられた情勢のわからないのも、当然である。」(『日本古典の研究』上・二七八ぺ−ジ)

このようにのべた左右吉は、ここに「久米の子等」の言葉が頻出するのも、ただ「久米部の歌」を”引用”し、利用したにすぎず、と考え、この間題のもつ重要性に対し、さして注目しなかったようである。たとえば、

「記の神武天皇の字陀の大饗の場合の御製としてある『宇陀の高城にわなはる』の歌は、其の思想が戦陣と何等の関係が無いのみならず『宇陀の高城に鴫わな張る、わがまつや、鴫はさやらず、いすくはし、くじら、さやる』といふのと、其のあとの『前妻が魚迄はさば』云々といふのとはまるで意味の脈絡がない。これは書紀に来目歌としてあるのを見ると、後世の久米部の間に行はれていた俗謡であつたのが、偶々と『宇陀』の語があるために、ここに附会せられたので、而も二つの謡が混合せられたのであらう。」

(『神代史の新しい研究』緒論、『文学に現はれたる我が国民思想の研究』第二章再録)。

といった筆致にも、それが見られる。

「神話や説話の間に現われる『矛盾』こそ、それらが『造作』によるものである、現の証拠」

というのが、津田史学の「史料分析法の中心的手法」をなしていたのであるから、右のような態度も、一応”無理がない”と言えるのかもしれぬ。

しかし、実際は、そうではなかった。ここには、津田史学にとっての根本的な「亀裂」と「矛盾」があった。それは次の点だ。

もしこの「神武説話」が「後世の造作」、つまり、史実にあらぬ”作り物”であったとしたら、なぜ、「久米の子等」だけでなく、「大伴の子等」や「中臣の子等」や「蘇我の子等」や「物部の子等」などに対しても、呼びかけないのであろうか。そのように「造作」しないであろか。解しがたい。「久米部にしか適当な歌が伝わっていなかったから」、こんな答えに満足できるだろうか。それぞれの部には、それぞれの戦闘や祭や恋の歌があり、それらを中心に、一年の行事が展開されていた−‐そのように考えるほうが、はるかに自然ではないか。

その上、看過できぬポイントがある。それは、右のような「久米の子等、偏椅(へんい)」問題に関しては、『日本書紀』もまた、『古事記』と全く変わるところがない。ほば同一の歌が掲戟されている。その『書紀』は、近畿天皇家の「正史」だ。八世紀初頭に成立し(七二○)、万人の前に公布された。具体的には、「学生たち」に講習され、その「学生たち」が各処にこれを公布せんとしたこと、周知のごとくだ。それより前に、天皇家の朝堂でこれが「公示」されたこともまた、言うまでもない。

したならば、そのとき、朝堂にいたのは、「久米部」だけではなかったはずだ。中臣・大伴・物部等の各氏族の並びいたこと、確実である。では、彼等はなぜ、この”史実にもあらぬ「久米部、偏椅」の造作”に対して、それぞれが、不満の声をあげなかったのであろうか。不審至極と言わねばならぬ。

もしかりに、「造作の素材」を久米部内部の歌から採録したとしても、「正史」における、実際の記述では、「久米の子等」の一句の若干を「大伴の子等」や「物部の子等」などに”書き改める”ことこそ、妥当。もしそれが「正史の造作者」の仕事ならば、当然なさねばならぬ「公的な配慮」なのではあるまいか。

このように考えてくれば、この問題が、津田左右吉の軽視に反し、「造作説」にとっての致命的な矛盾となってくること、この一事を見のがすことはできない。

では、脱出路はどこにあるか。それが最初にのべた命題、

「神武の率いていたのは、『久米の子等』だけだった。」

ということ、この一点しかありえない、とわたしには思われる。では、その「久米」とはどこにあるか。

『和名抄』(『和名類聚抄』)「久米」の地名は各地に分布している。

(a)久米郷 大和国 高市郡

(b)久米郷 伊勢国 員弁郡

(c)久米郷 常陸国 久慈郡

(d)久米郷 伯耆国 久米郡

(e)久米郡 美作国

(f)久米郷 美作国 久米郡

(g)久米郷 周防国 都濃郡

(h)久米郡 伊与国

(i)久米郷 伊与国 喜多郡

(j)久米郷 筑前国 志摩郡

(k)久米駅 豊前国

(l)久米郷 肥後国 球磨郡

右を通覧するに

(イ)西日本各地に多いこと。

(ロ)瀬戸内海の南北地(美作国・伊予国)に広い領域(「郡」)の「久米」のあること。

これらが注意せられるけれど、『記・紀』の「神武説話」のしめす、大きな文脈の流れ(コンテキスト)から見れば、

「神武の出発地は九州であった」

この一点は疑いがたい、また後述の論証からも、察せられよう

(「筑紫」間題)。

とすれば、右の「久米」群のうち、今妥当するもの、それは(j)(k)(l)の三つとなろう。

先ず、(k)の豊前国の場合、神武が立ち寄った、とされる宇佐(後述)に近いところであるけど「出発地」としてはむしろ近きにすぎよう。

次に、(l)の「肥後国、球磨郡」。「球磨」と「久米」という類音が隣接している点、、注目されるけれども、やはり「神武の出発点」というには当たりにくい(後述の行路参照)。

これに対して注目すべきもの、それは(j)だ。ここの場合

「志麻郡」

にある点、注目される。なぜなら、『記・紀』における「神武の歌」の場合、「久米」以外に出現する、唯一の〃部族名〃に関連する地名が、「しま」なのである。

「楯並めて伊那佐の山の樹の門よも い行きまもらひ 戦へば 吾はや飢ぬ 島つ鳥 うがい伴今助けに来ね。」

右の「島つ鳥」は、従来、下の「鵜養が伴」の枕詞とされ、「意義不詳」とされてきた。しかしわたしは、この「島」について、一般名詞としての「しま」ではなくう地名であろう、と考えてきた。なぜなら、一般名詞としての「しま」(island)だったら、日本列島中、「しま」だらけである上、特別に「鵜養」と結びつくべき必然性もないからである。

ところが、ここは、「志麻」という地名であり、あわせて「久米」がある。しかも、この「志麻郡」に当たる、福岡県糸島郡北半分の場合、その北岸、玄界灘沿いの地は、海鵜の大量繁殖地である。

(故鬼塚敬次郎氏による。現在でも、鵜飼用の鵜は当地で捕獲されること多い、という。筑後川流域の鵜飼など。この点、兼川晋氏による。)

以上のように、このケースは

久米−−島つ鳥、鵜養が伴(とも)

の両者と対応する点、もっとも注目すべき「久米」といわねばならぬ。

「神武の歌」において、神武が呼びかけている「鵜養が伴」が、みずからに〃近接した部族〃であったらしいことをしめすもの、それは神武たちの父親の称号である。

天津日高日子限建鵜葺草葺不合命

右の冒頭の「天津日高日子」は〃海人(あま)津、日高彦〃であり、「日高津(=比田勝)の長官」を意味する。「天国(あまくに)」は〃海人国〃を佳字表記したもの。壱岐・対馬領域を指す(『盗まれた神話』参照)。比田勝は、対馬の北東端の港津だ。

次の「波限建(なぎさたける)」は、〃海岸線の軍事集団の長〃の意。

次の「鵜葺草葺(うがやふき)」は、〃鵜の羽で屋根を葺く職掌〃を「姓(かばね)」に使ったもの。あるいは、そのような屋根の家(名家)の称ともとれようが、いずれにせよ、この家が、先の「鵜養が伴(とも)」と深い関係のあることがうかがわれる。

(後者の場含、「名家」はすべてこの称号を名乗ることになろうからう前者〈職掌〉の可能性が大。)

次の「不合(あえず)」は、「名」であろう(「鵜葺草葺」に似合わぬ〃出世〃を期待した「名」か)。

なお『記・紀』説話中に、

「ここにすなはちその海辺の波限(なぎさ)に、鵜の羽を葺草(かや)にして、産殿(うぶや)を造りき。ここにその産殿、未だ葺き合へぬに、……」(『古事記』)

とあるのは、いわゆる「人名説話」だ。「地名説話」は〃先ず「地名」があり、あとでその地名にかかわる「解説のためのこじつけ)説話」が付されたもの〃−−これがルールだ。同じ「人名説話」も、〃先ず「人名」があり、あとでその人名にかかわる「解説のための(こじつけ)説話」が付されたもの〃である。決してこの逆ではない。

以上によって、神武の家系が「鵜養が伴」と深いかかわりのある家柄であったことが知られよう。先にあげた「神武の呼びかけ」は偶然ではなかったのである。

神武の出発池は、福岡県糸島郡の近辺だった−−この新しい帰結に立つとき、数々の新しい「発見」が続出した。

その一つは、「伊勢海の大石」問題だ。

「神風の伊勢の海の大石に這ひ廻ろふ細螺のい這ひ廻り撃ちてし止まむ。」

(『古事記』「神武記」)

この歌について、「伊勢海一とは、文句なく〃三重県の伊勢国の海岸部〃と想定してきた。その海中に〃大きな石〃があり、そこを迂回する「しただみ」の生態を観察し、その上で歌われた歌と考えられた。

(そのため、「神風の」という枕詞を不審とし、伊勢皇大神宮建造の時期<『日本書紀』では、垂仁>ヘの疑いへと議論を及ばした論争もあった。直木孝次郎氏・田中卓氏等。)

しかし、この糸島郡には「伊勢浦」がある。現在は〃陸地の真ん中〃だけれど、弥生時代には、西(唐津湾側)から海の入りこんだ(湾入した)地帯であり、文字通り「伊勢の海」であった、と思われる。<地図参照>

その入口部(西部)には「曲り田遭跡」という縄文水田があり、「縄文〜弥生」期において重要な地帯だったことがうかがわれる。

そしてその南寄り(唐津湾からの湾入部、入口)に「大石」の地名がある。糸島郡には、他にも同じ「大石」の地名がある。

イ)元両村大石

ロ)師吉村大石

従って、このイ)、ロ)にはあらぬ、ここを指すためには、必然的に、

「伊勢の海の大石」

と限定する必要があるのだった。すなわち、

AのB

という二段地名の用法である。

この歌に流れる精細な観察力は、思うにう「子供の目」なのではなかろうか(そしてその母親)。 もちろん、大人とて、清細な観察力をもつ人はある。まして古代弥生人の場合、そうであろう。しかし、「古代弥生人の子供」は、一段と眼前の生き物を観察し抜いていたのではあるまいか。神武の少年時代、故郷の近くの海ぱたにおける観察力が、この歌の背景にある。そのように考えることは、暴断であろうか。

従来は、「神武が伊勢国で(にまわって)見た光景(大石を迂回する、しただみ)の反映」、そのように考えてきた。

しかし、「神武記」には、

「神武が伊勢国(三重県)に立ち寄った。」

という足跡は、一切語られていなかったのである。

(このアイデアは内倉武久氏の御示唆による。また地名<字>については、灰塚照明氏の御教示によるところが多い。これらの点、深く感謝したい。)

より微妙な局面にすすもう。

『日本書紀』の「神武紀」には、次の歌がある。

「今はよ 今はよ ああしやを 今だにも 吾子よ 今だにも 吾子よ」

従来の注釈では、この「吾子よに」に対して「わが軍よ」の意に解してきだ。

(岩波『日本古典文学大系』上204注3)

たしかに、この場面は、神武の軍が大和盆地に侵入しだときに歌っだものであるから、結果的に、右の解にあやまりはないであろう。

けれども、「吾子よ」という単語自体に「軍隊」の意があるわけではない。当然のことだ。では、この歌の本来の意味、それが使われていだ場面は何か。

わたしははじめ、これを漁民の歌と考えだ。父親が子供に釣りのやり方を教える歌ではないか。魚がかかる。釣り上げる。その刹那の呼吸を伝えようとしだ歌。そのように見だのだ。

ところが、兼川晋さんの御教示によって、さらに興味深い状況のあることを知っだ。それは、この糸島郡の北岸に多く棲息する「海鵜」を捕穫するさいだ。海辺の岩上にとりもちを塗布し、人間はややはなれたところで待機する。海鵜が飛来し、その岩上に止まる。人間が奥声をあげる。そのタイミングがキイ・ボイント。はやすぎれば、もちろん、飛び去ってしまう。とりもちのくっつき方が不十分だからだ。

ところが、おそすぎても、駄目。海鵜がもがき、羽をバタバタさせ、羽までとりもちがくっついてしまう。こうなると、逆に、〃使いもの〃になりにくい。羽がとれだり、やぶれだり、汚損するのだ。その微妙なタイミングをはかるときの歌。それがこの歌だ、というのである。傾聴すべき説だ。

兼川さんは西日本テレビ在任中、右の状況(筑後川の鵜養いに関連して)を番組化されだ。

まだ、「不明の局面」がある。次の歌だ。

「夷を 一人 百な人 人は云へども 抵抗もせず」

(原文)愛瀰詩鳥、[田比][人弁に壌』利、毛々那比苔、比苔破易陪廼毛、多牟伽[田比]毛勢儒。(岩波『大系』上・二○四〜五ぺ−ジ)

意味としては、

「蝦夷を、一人当千の強い兵だと人は言うけれども、来目部に対しては、全然う抵抗もしはしない。(俺らは、こんなに強いのだ。‐−この歌も、祝戦勝歌。」(同右、二○五ぺ−ジ注四)

といわれるごとくだ。

この場面では、大和盆地に侵入しだ神武の軍が、大和内の被侵入者側(銅鐸圏世界)に対して、

〃強いといわれていだが、案外だっだ〃

と歌っている。それにまちがいはない。

しかし、今までの論証によれば、「神武記」や「神武紀」の歌には、次の原則がある。〃その場面(大和内)で、はじめて創作しだ歌〃ではなく、

〃すでに故郷(福岡県糸島郡)で歌われていだ歌の中から、この場面(大和内)に転用して歌ったもの〃だ。いうなれば、「糸島カラオケ」なのである。

とすれば、この歌もやはり、

「本来、この地帯(福岡県糸島郡近辺)で歌われていたもの」

ではないか。では、この地帯で、右のような歴史的経験があったか否か。

一つあった。‐−「天孫降臨」だ。

壱岐・対馬の「海人国(天国)」領域から、ここ糸島・博多湾岸へと侵入・占領を行った。そのさいの歴史的経験を歌ったものではないか。この疑いだ。

もちろん、現在の歴史学界では、「天孫降臨」を歴史的事件と見なす研究者はいない。しかし、わたしはちがう。これを弥生時代の日本列島の一角(博多湾岸)におこった、もっとも重大な歴史的事件の一つ、と見なした。そしてその論証を行った。これが「シュリーマンの原則」の検証の一つとなった

(古田「歴史学の成立」『九州王朝の歴史学』所収、参照)。

すなわち、弥生時代前半期、壱岐・対馬を母国とする軍事船団が糸島・博多湾岸に侵入し、筑紫を中心とする北部九州を支配した。これが「天孫降臨」と称される事件である。

この「非合法・理不尽の暴挙」を〃合法化〃するために、〃出雲なる、大国主命とその子たちの承諾〃をえた、と称した、いわゆる「国ゆずり」がこれである。

このような立場に立つとき、神武の時代、この筑紫(糸島・博多湾岸)で〃伝承〃された、というより、言い伝えられていた武功譚、それは何か。もちろん、「天孫降臨」だ。それによって、彼等(侵入者、ニニギたち)はこの地、筑紫を中心とする領域の支配者となりえたのであるから。

そのときのことを歌った歌、それがこの歌だったとしたら。「そのとき」とは、弥生前半期、「前末中初(弥生前期末、中期初頭)」といわれる時点だ。神武の時点は、弥生後半期、おそらく「二世紀頃」だ。

そのときの被侵入者、それが「愛瀰詩(えみし)」だ。このときの被侵入者、それは、板付の縄文水田・弥生初期水田の民である。そして板付の環濠集落の人々である。それがこの「愛瀰詩」と呼ばれた人々だったのではあるまいか。(糸島郡にも、曲り田遺跡等がある。板付の環濠集落。その環濠は、鋭くて深い。V字型に掘りこまれた上、さらにその最深部がびし形に掘りこまれている。いったんうそこに落ちたら、二度とはい上がれない形だ。さらに、その周縁に、二重(あわせて三重)の環濠がとりまいていたようである(全体で「二重」までは確認。福岡市教委の調査による)。当時、このように頑強・堅固なとりでは、周辺の地帯の人々からどのように見られていたであろう。そしてそのとりでに拠る人々は。

「えみしを、一人(ひだり)、百(もも)な人」

という表現は、その人々に付せられた「令名」ないし「勇名」だったのではあるまいか。

その〃名にし負う人々〃が、われら(ニニギたち)の前に、もろくも屈服したという〃高ぶり〃が、「抵抗(たむかう)もせず」の末句に表現されていたのではあるまいか。

もちろん、これは一個の「仮説」にすぎぬ。いや、「仮説」にも達しえぬ、一個の作業仮説のはじまり、その「ひとかけら」であるかもしれぬ。そのようなものとして、ここに提起しておこう。

ただ、この「神武東行」説話中で、神武たちの歌った、この一種不可解な歌が、彼等が故国(筑紫)で歌い馴れていた戦闘歌謡の一つであったこと、その点は、今回の分析の論理の筋道上、疑いえないようにわたしには思われる。

(この間題は、和田家文書<青森県五所川原市。「東日流外三郡誌」等>中の「安日彦・長髄彦等は、筑紫の日向の賊<ニニギたち>に追われて、東北、津軽の地に来た」とする所伝と深妙な輿係と対応をもつようである。古田『真実の東北王朝』参照)

「神武東行」説話について、重要な提案があった。一九九一年八月五日、白樺シンポ(長野県白樺湖、昭和薬科大学諏訪校舎<「邪馬台日」徹底論争>第五日、総合)の自由討論(直後)の外岡提案である。

外岡則和氏(横浜)の発言は、次のようだ。

「神武記冒頭の発言で、『何地に坐さは、平らけく天の下の政を聞しめさむ』と言っている『天の下』とは、〃分国統治〃のことではないでしょうか」と。

外岡提案の意味するところでは、次のようだ。

従来は、神武の「東行」の目的地を「大和」と解した。そのため、途中に〃立ち寄った〃土地や国々を、単なる「奇留地」と解したのである。宇佐、竺紫の岡田宮、阿伎国の多市理宮、吉備の高島宮がそれだ。

ところが、一点の矛盾がある。「寄留」期間か長すぎるのだ。

宇佐 不記

竺紫の岡田宮 一年

阿岐国の多祀埋宮 七年

吉備の高島宮 八年

[一年」「七年」「八年」など、単なる「寄留」期間としては、到底理解できない。

ところが、「天の下」という表現は、中国流の「天下」という音意味ではない。「天国」(=海人国)いう概念を中心にして、そこから他地域へ行くことを「天降る」と称し、その到着地を「天の下」称しているのである。

この概念がもっとも早く現われるのは、『出雲風土記』にしめされたものだ。

[天乃夫比命の御伴に天降り来ましし伊支等が遠つ神、天津子命…」(『出雲風上記』意宇郡・屋代の郷」)

ここに「天降る」とある、その原点は、隠岐島の海士町であろう。島前(どうぜん)だ。いわゆる「三つ児の島」である。黒曜石の産地は島後(どうご)−‐西郷町のあるほう−‐だけれど、その島後を背景として、舟の寄り合う良港に恵まれた島前が栄えた。いわゆる「富める縄文」の地帯だ。

その「海士」の地から、他の領域(出雲本土)に来ること、それを「天降る」と称したのではあるまいか。

これに次ぐ用法が『古事記』『日本書紀』の「天降る」だ。「天国(海人日)」(壱岐・対馬)を原点として、他の領域(筑紫・出雲・新羅)へ行くこと、それを「天降る」と言っているのである。

その「天降ったところ」、それが「天の下」だ。いわゆる「分国」ないし「植民地」の意であって、

中国風の「天下」すなわち〃天子統治下の全世界〃の意ではないのである。

『古事記』の各天皇の項に、この「天の下」の用法が頻出する。たとえぱ、

「神沼河耳命、葛城の高岡官に坐しまして、天の下治らしめしき。」(『古事記』「綏靖記」)

のようだ。

これは、「天国」(壱岐・対馬、その拡大地としての筑紫)の分国統治を意味する。決して「天下の中心としての、中央権力の全国統治」を意味するものではない。この点が、「国学」という名の、近世のTennology(天皇中心の一元史観)の陥った、根本の一大誤謬であった。本居宣長たちは、当然のこととして、「天の下=天下」の解釈を随所に見いだし、これを『古事記』解釈の根源としたのであった。

(この点、わたしは、すでに『関東に大王あり』や『倭人伝を徹底して読む』や各講演会−−『市民の古代』所収等−−でのべている。)

このわたしの提起した概念を「進一歩」させて、間題の「神武東行」直前の、神武兄弟の発言に〃適用されたのが、先にあげた「外岡提案」だった。

この提案によって、従来の「長すぎる寄留期間」の不審は解消した。

なぜなら、神武たちは、

「猶東に行かむと思ふ」

と言っているのであって、決して、

「猶大和に行かむと思ふ」

とのべているのではない。それなのに従来の論者は、勝手にそのように「改変」して読んできていた。

(この点、後述のように『日本書紀』の影書が無視できない)

もし、「出発の時点」においてすでに、「到着予定地」が大和であったとしたら、その途中の、

宇佐・竺紫の岡田宮・阿岐国の多祁理官・吉備の高島宮

は、単なる〃経過地〃にすぎない。ならば、なぜ、その〃経過地〃で、「一年」「七年」[八年」という長期間の滞在か。それは、不要、かつ矛盾だからである。

(この視点から、「原文改定」したのが、後述のように『日本書紀』の〃手法〃なのである)。

ところが、ここに、外岡提案によって、

「天の下=分国統治」

の概念を没入してみよう。一切の矛盾は消える。消滅するのだ。なぜなら、「分国統治」のためなら、一年」や「七年」や「八年」は、むしろ、〃短き〃にこそすぎても、決して長すぎはしないからである。

むしろ、最初の「宇佐」の場合、滞在年数のないほうが、異例だ。ここは「分国統治」というより、客分としての滞在だ。客分として、「足一騰宮」で厚遇をうけたのである。あとあとの各地(岡田、阿岐、吉傭)への〃紹介状〃を与えられたのではあるまいか。

右の各地は、最後の「近畿侵入」のような〃武装侵路〃とは異なり、〃新地〃の提供をうけての〃平和植民〃だったのではあるまいか。もちろん、基本的な性格としてであろうけれども。

当時は、現代とは異なり、人口に比して「空き地」の残された時代であったから、そのような「平和的植民」の余地が十分にあったであろう。

(著名な事例として、鮮卑族などに追われ、殷王朝に保護を求めた周、また秦に追われて箕子朝鮮に亡命を求めた、燕の衛満などがある。)

もっとも、それらの各地とも、狭い日本列島内のことであり、〃無人の広野〃など、ない。せっかく与えられた〃空地〃も、農地や漁津として不適当な地帯であれば、より適地を求めて周辺の先住民とトラプルを生ずることは、当然ありえよう。なればこそ、神武たちは二たび、三たび〃与えられた領地〃を放棄して次ぎなる適地を求めて移転したのであるまいか。

そのような模索のあげく、最後の「平和的植民地」だった吉備を根拠地として、「武装的侵入者」に変身した。それが「速吸門」(鳴門海峡)を経て大阪湾に突入した、神武たちの最終の決断だったのである(「速吸門」については、『盗まれた神話』参照)。

これに反し、「原文改定」の大なたを次々とふるったのが、『日本書紀』の「神武紀」であった。

ここでは「始まりと終り」が明白だ。言いかえれば、出発のさいに、すでに到着点が「明示」されている。いうまでもない、大和だ。

「東に美き地有り。青山四周せり。…・」(「神武紀」)

これは神武が語った、とされる言葉の中で、塩上老翁の言葉として引文された語句。当然「大和盆地」を指している。事実、これに次いで、

「…。蓋し六合の中心か。蕨の飛び降るといふ者は、是ニギ速日と謂ふか。何ぞ就きて都つくらざらむ。」

と、神武に〃言わせ〃ている。すなわち、ここでは完全に、「大和への遷都」が目ざされているのである。

その出発地はどこか。先ず、左の一文に「示唆」されてはいる。次の一節だ。

「長じて日向国の吾田邑の吾平津媛を娶きて、妃と為す。」(「神武紀」)

さらに、神武たちは「出発」して、最初に「速吸之門」に至っている。これはまさか、明石海峡や鳴門海峡ではありえないから、やはり豊予海峡と考えざるをえない。

(『古事記』では、明石海峡<通説>・鳴門海峡<古田>の形−−位置−‐で、この「速吸門」が出てくる。)

そして「筑紫国の菟狭」に至った、というのであるから、「出発地」が「日向国(宮崎県)」と考えられていることは、確実である。

一つ、問題がある。

『古事記』では、「豊国の宇佐」となっていた。それがなぜ、ここでは、「筑紫国の……」なのであろうか。

問題を解くために、「神武記」の文面を熟視してみよう。

「すなわち日向より発たして筑紫に幸行でましき。故、豊国の宇沙に到りましし時、…其地より」りまして、筑紫の岡田宮に一年坐しき。」

右の文中の「日向」を「日向の国」と、もし解したとしよう。そこに明白な矛盾が生ずる。

なぜなら、ここで〃目指された「筑紫」〃とは、文面上から見て、次に現われる「竺紫の岡田宮」と見なさざるをえない。

とすると、その途中の「寄港地」として、「豊国の宇沙」があることとなる。ではなぜ、「最終目的もない「竺紫」を〃到達地〃として〃立て〃て、大事な「宇沙」を、そこへの経過地もしくは寄留地のようにのべるのか。

何でもないことのようだけれど、ことのすじ道から見れぱ、やはり矛盾だ。

これに対し、「神武紀」のように「日向国」を出発したあと、

1 筑紫国の菟峡

2 筑紫国の高水門

を〃目指す〃とすれば、文字通り、

「日向より筑紫ヘ」

の形となっているではないか。すなわち、「『古事記』の原文」が「日向国、出発」の形で、一見〃矛盾なく〃「改変」をうけたもの−‐それが「神武紀」の行文なのである。

この点を、もっと明白に露呈させているのが、「神武紀」の行路日程だ。

の各項の年月日を列記してみよう。

1 太歳申寅(前六六六)十月五日

−−東征出発

2 同右、項

−−速吸之門通過、筑紫国の菟狭滞在

3 同年十一月九日

‐−筑紫国の同水門到着

4 同年十二月二十七日。

−−安芸国の埃官到着

5 乙卯年(前六六五)三月六日

−−吉備国の高嶋宮到着、三年滞在

6 戊午年前六六二)二月十一日

−−浪速国への侵入軍、出発

7 同年三月十日

−−河内国の草香邑の青雲の白肩之津に到着

8 同年四月九日

の孔舎衛で長髄彦と合戦。

『古事記』では「一年・七年・八年」の計十六年かかった行路日程が、ここではわずか「三年三カ月強」(前六六六・十月五日〜前六六二・二月十一日)に〃ちぢめ〃られている。しかも、その中、「三年間」吉備国において、〃近畿突入のための軍事力整備〃のためだった、という。

「三年積る間に、舟[楫戈]をソロへ、兵食を蓄へて、将に一たび挙げて天下を平けむと欲す」というわけだ。

だから、この「三年間」を除けば、あとはわずか「三カ月強」だ。まさに、九州(日向国)から出て近畿に突入する期間として、ふさわしい。すなわち、ここでは全体がすべて〃大和を目ざして〃の行動として、統一されているのである。

ここでは、各地における「分国統治」など、片影すらないのである。

では、「神武記」と「神武紀」いずれが原形か。当然前者だ。なぜなら、もしかりに「神武紀」のように整然とした目的意識に合致した記述が「原形」であったとしたら、それをなぜ後代の改定者が「一年・七年・八年」といった、雑然と矛盾に満ちた「行路日程」ヘと,改ざん,する必要かあろうか。考えられない。

逆は、ありうる。「神武記」の記述に対し、あの整然たる目的意識ある行動、「日向国から大和へ」という立場から見て、これを不道理と見なした。それゆえ、これを目的意識に合致するように、つまり「合理的」に書き改めたもの、それが「神武紀」の記述であった。「これ」とはもちろん、『古事記』型の「原文」である。

『日本書紀』の著述者たちは、この「原文」が実は神武たちの真実(リアル)な行動様式を反映していたこと、この一点を知らなかった。その一点を明らかにしえたものこそ、あの「外岡提案」だったのである。

新古代学の扉インターネット事務局 E-mailは、ここから。

Created & Maintaince by" Yukio Yokota"