『新・古代学』 第2集 へ

対談 地球物理学と古代史 北村泰一/古田武彦

北村泰一(九州大学名誉教授)

古代史のこの本に、タクラマカン砂漠や河西回廊のシルクロードについての一文(それらは現在乾燥しているが、昔は豊富に水が存在していたのではないかという)をあえて載せるのは、文化の曙である黄河文明(青銅器文明)に先立つ玉文明(石器文明)が、青海省 ーー 敦煌 ーー 新彊省のあたりに存在していたのではないかという古田氏の説を支援するためである。(1、2、3、4、5、6)

つまり、この玉文明の存在説には、一つの疑問点があるように思われる。それは、世にいう、従来の四つの世界古代文明、チグリス・ユーフラテス、エジプト、インダス、黄河の諸文明と「水」は不可分の関係にあった。いずれも「河川」のほとりに花開いた文明である。しかし、古田氏の「玉文明」が花ひらいたであろう青海省 ーー 敦煌 ーー 新彊省の周辺は、現在は砂漠が多く(タクラマカンとかゴビ砂漠など)、乾燥していて水とは無縁である。現在の状態を勘案する限り、この「玉文明」は他の文明と異なり、水とは無関係に発達して、したがって他の古代文明とは異質のものと考えなくてはならない。

この一文の目的は、タクラマカン砂漠や河西回廊には、昔は(一万年またはそれより前から歴史時代初期にかけて)今よりずっと多くの「水」があって、古田氏の玉文明説は、“古代文明と水”の従来の図式から、そんなにはずれないことを示すことにある。

その前にちょっと説明が必要だ。

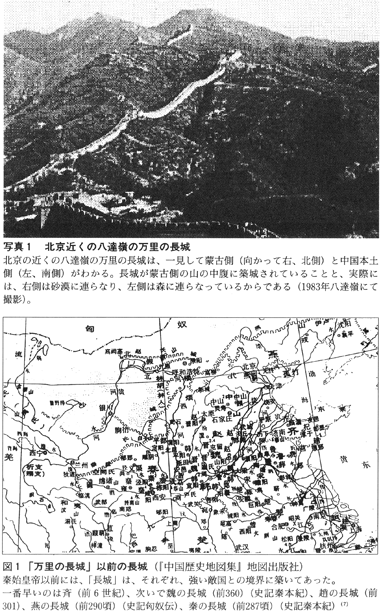

一九九四年七月、筆者は九大日中合同ココシリ探検隊に参加し、蘭州からバスで河西回廊のオアシスである武威、張掖、酒泉、嘉峪関、安西を通って敦煌にいたり(一四ぺージ、図2、ルートマップ)、そこから青海省のゴルムに入った。ゴルムからチベット高原を走る幹線道路の青蔵公路を進み、その途中から公路をはずれて、ココシリ高原という前人未踏の地域の道なき道へわけ入った。全体は三五名という大部隊だ(日本人一三名)。

この一文は、筆者が河西回廊を旅行している時の見聞と、その後の文献調査によるものを含んでいる。

皮肉なことに、現代人が誇っている人類の遺産としているものは ーーピラミッドにせよ、コロッセウムにせよ、万里の長城にせよーー それぞれの時代の専制君主が、人民の汗と血をしぼり上げた結果である。人民が幸福であった時代のものは、現在では何も残っていない。

万里の長城もその例にもれない。その築城に際して、多くの人民の悲しい物語が残っている。猛羌女の物語もその一つである(猛羌女は、万里の長城の築城のため徴用された夫を西域まで訪ね歩くが、夫の消息はようとして掴*めない。尋ねあぐねて長城の前で泣きくずれていると、長城の一角が突然くずれて、その中から白骨となった夫の姿が現われる、という昔話)。

掴*は、掴の異体字。JIS第3水準ユニコード6541

隊には中国の研究者がいた。もちろん、現在の中国は社会主義国家で、国名も「中華人民共和国」である。専制君主などを否定した「人民のための」国家である。その中国人が万里の長城を誇りにしている。自分はそこに割りきれないものを感じ、そのことをそっとその中国人研究者にたずねてみた。するとその研究者は胸をはってこう答えた。「非力な人民でも、力をあわせるとこんな(万里の長城)偉大なものでも出来ますよ」と。

私はギャフンと参った。

俗に、万里の長城は秦の始皇帝が築いたといわれる。それはある意味で正しい。「ある意味」とは、秦よりずっと前からあちこちに『長城』は築かれていた。秦の始皇帝は、それを一つに連ねて『万里』の長城とした、ということである。

記録(『史記』)によると、長城は、秦の始皇帝より遥か昔、春秋時代の「斉」(?〜前二二一 (7) )に始まる。そしてまた、春秋・戦国時代(前七七〇〜前二二一 (7) )の「魏」「趙」の時代にも長城の一部が築かれた。それらはみな、それぞれの国の当時の国境に作られていて(図1)、現在の「万里の長城」ではない。現在の万里の長城の東部、つまり黄海の近くの部分は、秦の前の時代の「燕」が築いた。その後、現在の万里の長城の西の別の部分は、始皇帝の三代前の「秦の昭王」によってもその一部が築かれた。

始皇帝は人も知るワンマンである。しかし、そのワンマンも寄る年なみには勝てず、晩年には不老不死の妙薬を求めるようになる。

不老不死の妙薬を得るためには、東海の海中にあるという蓬莱、方丈、瀛州(えいしゅう)という三神山にすむ仙人を訪ねなくてはならない。これを命じられた盧生(ろせい)なる者が、不老不死の代わりに持ち帰ったという予言書に

「秦を亡ぼすものは胡えびすなり」

とあった。そこで、始皇帝は胡(匈奴)を防ぐために、それまでの長城の完成を急ぐ。かくして、それまで切れぎれにあった長城は、始皇帝によって、北の胡、つまり匈奴の侵入を防ぐために連ねられて一つとなった。ここに、「万里の長城」が完成したのである。

河西回廊とはどこであろうか。中国で「河」と言えば黄河を意味する。黄河は「河」であるし、揚子江は「江」である。黄河はオルドス地方(中国内陸、内蒙古自治区、南部で一五〇〇米、北部が低く一〇〇〇米)で大きく北にそれる。

「回廊」とは、他国の領域へ大きく割り込んだ土地のことである。つまり、当時の中国の領土(現在の青海省、新彊ウイグル自治区、チベット自治区などは入っていない)の北西の隅から、北の匈奴と西の羌(チベット)の間に割り込んだ土地をいう。今日の甘粛省の西部のことである。だから、河西回廊とは、黄河がオルドス地方で大きく北へ回り込んだ西北の回廊部分である。河西回廊は、漢時代(前二〇二〜二二〇 (8) )以後、中国の領土となった。

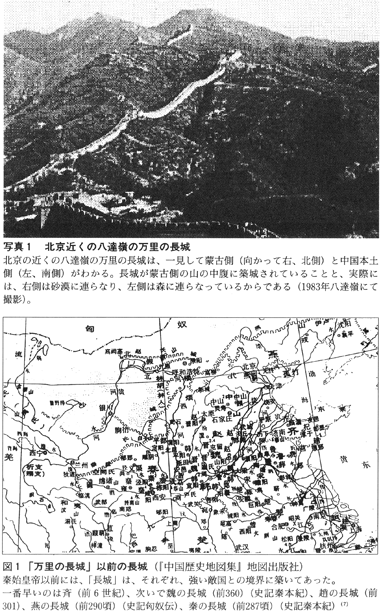

ところで、この万里の長城の何が問題なのであろうか。北京の近くの八達嶺の万里の長城は、砂漠を領土外に押し出すように築いてあるが、河西回廊では、砂漠を領土内に取り入れるように万里の長城が築いてある。これは偶然だろうか? 何か理由があるのであろうか? これが問題である。

結論を先に書こう。

それは、昔の河西回廊は現在のように半砂漠ではなく、もっと水が豊富で、木や森が黒々としていたであろうと考えられる。つまり、当時河西回廊は農耕民族である漢民族の領土にふさわしかったからなのではないか。西域との貿易を守ろう、つまり、河西回廊のシルクロードを守ろうとしたのであろう。

しかし、シルクロードが河西回廊を通っていたのは、そこが通りやすかったからであろう。つまり、そこは森や水(泉)が豊富で旅に困らなかったのが大きな原因であったろうと考えられる。

結局、万里の長城は、農耕民族である漢民族が自国の領土(砂漠でなく、木と森、つまり水のある土地)を守りたい、という願いから築かれたに違いない。とすれば、現在は半砂漠の河西回廊を守るように万里の長城が築かれているのは、当時は河西回廊が木や森で覆われていたのではないか、という帰結になる。つまり、河西回廊の万里の長城の向きが、当時は河西回廊に水が豊富にあったという傍証にならないか、ということである。

順をおって話そう。

一九九四年七月のある日。私は河西回廊の張掖の手前の、ある場所をバスで西を向いて走っていた。車窓の右手に万里の長城のなれの果て(写真2)が見えていた。ボンヤリ眺めていたが、やがて奇妙なことに気がついた。

この辺りは北京より四〇〇〇キロ。いわゆる万里の長城の西の果てである。長城の風化もはなはだしいが、それは山に平行(東西)に築かれているではないか。河西回廊は東西に細長く、南は、高いチーレン(祁連)山脈に、北も低くはあるが山に遮られるという谷間のような地形である。

長城は、その北側の山のすそに、山と平行に築いてあった。この長城の南側(走っているところ)は砂漠に近かった。

一九八三年に北京の八達嶺の万里の長城を観たことがある。この八達嶺の現在の万里の長城は明時代に改築されたものらしい。古い万里の長城は、各時代により、その位置が変わっている。八達嶺では、数十メートルから数キロ離れた場所に長城の跡が何重にもあった。万里の長城は、山の陵線や中腹(写真1)に築いてあり、いずれも一見してどちらが中国側であるかがすぐにわかる。私が訪ねた八達嶺の長城の上に登って彼方を見れば、片側(北側)が遥か砂漠に連なり、反対(南側)は、木々が黒々と茂り、森から平野に続いていた。

つまり、漢民族は本来「農耕民族」であり、従って“水と木”が必要である。匈奴は「遊牧民族であり、騎馬民族である」ので“砂漠”がその活動場であった。だから、漢民族は、砂漠を必要としなかったはずである。必要なら、八達嶺の万里の長城をいくらでも北へずらし、砂漠の土地を自分の領土として取り入れることが出来たはずである。しかし、漢民族はそうはしなかった。ところが、河西回廊においてのみ事情が異なっていた。

ここで、私達が通ったルートについて知る必要がある。図2に、ルート上での地名のみを挙げよう。

一九九四年七月二四日に福岡を出発した。そして、北京から汽車で二日がかりで蘭州へ到着した。

七月三〇日、蘭州からバスで河西回廊へ入り、武威経由、張掖まで。走行約五五〇キロ。

七月三一日、張掖から酒泉経由、嘉峪関まで。走行約二六〇キロ。

八月一日、嘉峪関から橋湾故城、安西を経由し、敦煌まで。バス走行約四〇〇キロ。

河西回廊では、武威から西は砂漠が多く、半砂漠から漸次砂漠へと変化し、嘉峪関から先、敦煌付近やそれから先(西側)は完全な砂漠であった。だから、一言で言って河西回廊は砂漠であるといってよい。

さて、万里の長城は、北京付近では北向き(東西に長い)であった。すなわち、蒙古側の砂漠を長城の外、中国の領土外へ押しやるように築いてあった。河西回廊では、万里の長城は、おなじ東西に長く造ってあっても、それは河西回廊(砂漠)をまもるように築かれている。

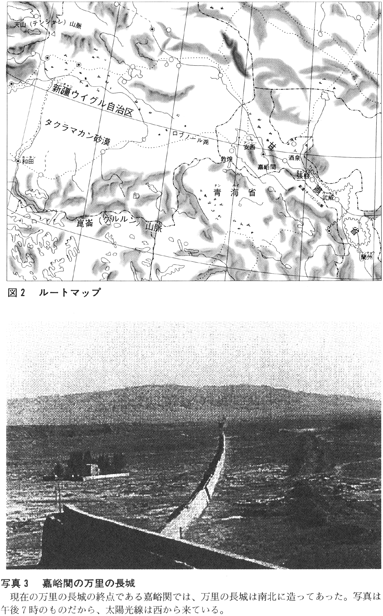

匈奴を閉め出し、森と木の本来の領土を守るためなら、河西回廊を閉じるようにすればよい。つまり、万里の長城は南北に長く造り、西を向くべきである(写真3)。それなのに砂漠である河西回廊を、その内部に取り込むように造ってある。河西回廊の入り口(蘭州付近)を閉じようとするのではなく、河西回廊の両側の山に沿って万里の長城を築いている。

一体、河西回廊の万里の長城は、匈奴から何を守ろうとしたのであろうか。農耕民族である漢民族は、必要でもない砂漠を守ろうとしたのであろうか。そんなことはない。もっと別に原因はありそうである。

筆者の考えをいおう。河西回廊は、ずっと昔、もっと水が多くて森や木が多く、農耕民族である漢民族の国土として、今よりずっと適していたのではないだろうか。森や木が多い故に、旅が容易なシルクロードはそこを通り、その通商の安全を匈奴から守ろうとして万里の長城をそのように造ったのではないだろうか。万里の長城が南北に造られ、西を向くようになるのは、現在の万里の長城の終点に近い嘉峪関においてである。

シルクロードには一つの謎がある。

シルクロードとは、どこからどこまでをいうのかという問いには諸説があって答えられないが、シルクロードが西安(昔の長安)から出て蘭州を通り、武威、張掖、嘉峪関、安西など、河西回廊を縦断して陽関に至り、そこから二つに分かれ、タクラマカン砂漠の北辺と南辺を通ってパミールに至り、そこから遥か西の方、ヨーロッパヘ通じていることには誰の意見も一致している。

このシルクロードは、現代では非常に乾燥していて「探検家」でないと通れない。もっとも、現在は舗装道路を観光用のバスで疾走するが、それでも途中でエンコでもしようものなら、そうおいそれとは救いがこないところである。昔はここをラクダか何かで歩いて通ったのである。適当な装備を持ち訓練を受けた人しか通れなかったはずと思われる。

ところが、昔は商人も坊さんも通った道である。商人も坊さんも、探検という面から見れば素人である。それに、商人には妻も子供もいただろう。彼ら彼女らが通れたのである。また、仏教の台頭期、中国から、坊さんがしきりにシルクロードを通ってインドなどへ出かけた。

ここで、西域と中国との主な交流を挙げてみよう。その主なものは、

| 〔人物名〕 | 〔時代〕 | 〔年代〕 | 〔備考〕 |

| 蒙恬(軍人) | 秦始皇帝 | 前二二一頃 | 河西回廊に匈奴を追う (9) |

| 張騫(使者) | 漢武帝 | 前一三九〜前一二六 | 命を受け、大月氏ヘの使者となる (10) |

| 衛青(軍人) | 漢武帝 | 前一三〇 | 李広・霍去病と共に 河西回廊で匈奴と戦う (11) |

| 李広(軍人) | 漢武帝 | 前一二九〜前一二三 | 河西回廊で匈奴と戦い自殺 (12) |

| 霍去病(軍人) | 漢武帝 | 前一二九 〜前一一七 |

匈奴をゴビ砂漠の北に破る (13) |

| 班超(武人) | 後漢 | 七三〜一〇二 | 西域経営に力を尽くす (14) |

| 法顕(僧侶) | 東晋 | 三九九〜四一三 | 長安から河西回廊を経てインドヘ (15) |

| 玄奘三蔵(僧) | 唐太宗 | 六二九〜六四五 | 河西回廊からインドヘ (16) |

| マルコ・ポーロ | 元世宗 | 一二七一〜一二九五 | ゼノアより上都、大都まで (17) |

蒙恬が三〇万の軍勢を率いて匈奴を討ったのは秦の時代である。三〇万の兵士を進軍させるには、半砂漠の河西回廊を必要な物資を輸送するだけでも大変である。まして、三〇万の軍勢を現地で何年も生活させることは、現在でさえそう簡単ではない。まして秦の時代のことである(紀元前三世紀)。

時代は降って、漢時代、衛青や李広、霍去病が、やはり数万の軍を率いて河西回廊の西の端、ゴビの砂漠まで匈奴を追って遠征した。その時の食糧はどうしたのであろうか。輜重隊がそんなに充実していたとも思えない。とすれば、現地調達しかないではないか。つまり、現地調達が可能である程、現地(河西回廊)には作物(水)が豊富であったのだろう。

漢の武帝時代に張騫が命を受けてシルクロード(それらしきところ)を通って西に旅している。また、時代は降るが、東晋時代に法顕と言う坊さんが、唐時代には玄奘三蔵が、インドヘ行っている。

まだある。マルコ・ポーロである。彼は一三世紀に西からシルクロードを通り、上都(開平)から大都(北京)まで至った(帰りは陸路をさけ、海路をとった)。

彼らは探検という意味ではズブの素人であったはずである。つまり、これらの事実から、その謎はこう解けないだろうか。

昔はシルクロードが海より安全で素人でも安全に通れたという意味は、それだけ「水」が豊富であった、つまり、木が多くあったという意味になる。木があったということは、森があったということである。どこにでも、森があり、従って水があり、食べるべき木の実や憩うべき木陰があったという意味になる。

では、その水はどこから供給されたのであろうか。

人々は、口々に、それは地球環境の変化によるものであるという。乾燥化という、それには違いないが、それでは不十分である。ここではその環境の変化とは、現在という時期が、人為的な地球温度上昇に加えて、地球史的に氷河期が終わり、間氷期に向かう時期であることを強調したいと思う。

結論を述べよう。水の供給は、山の氷河からのものである。歴史時代初期またはもっと昔には、河西回廊一帯は氷河で覆われていたであろう。では何故、それ程の氷河があり、それが溶ける方向にあったのであろうか。その証拠はあるのであろうか。

アガシーがアルプス山麓の漂石から地球の歴史に氷河期の存在していたことを唱えて久しい。以来、主として地質学者が氷河期を研究し、現在の第四紀は氷河期で特徴づけられるとしている。一七〇万年〜二〇〇万年まえに第四紀がはじまり、ギユンツ・ミンデル・リス・ウルムの四つの大きな氷河期を経てきたとされている。特に現在は間氷期で、最後の氷河期「ウルム氷河期」が終わって、次の氷河期に至る中間の時代であるとされている。

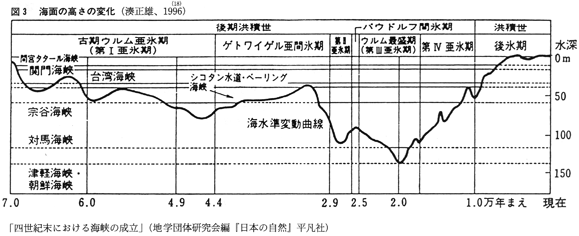

氷河が発達すれば、当然ながら海水面が下がる。こうして、地質学者の海中の河岸段丘の研究から、次のような、海面の上下に関するグラフが出された(図3)。

これによると二万年前から海水面がどんどん上がってきたことになる。つまり、最後のウルム氷河期の最盛期が約二万年前であるとすることが出来る。

また、気温の変化を酸素の同位体から求める方法もある(酸素同位体法)。これは、酸素の同位体O18が安定同位体であり、かつ、普通の酸素O16の中にO18が存在出来る量は、その時の温度(気温)によって決まるという原理を応用したものである。ある空気のO18/O16の比を測って、その酸素同位体O18が溶け入った時の大気温度(気温)を出そうというものである。だから、古い気候を知ろうと思えば、古い空気を探せばよい。いわば空気の化石を探せばよいのである。

ところで、グリーンランドや南極大陸の氷は不透明である。しかし、町で販売されている人工の氷は透明である。この違いはどこから来たものであろうか。南極の氷の不透明さは、その中に酸素の気泡が多く含まれているからだとされている。その気泡は、雪が南極の大陸に降る時、その時の南極の空気を雪の結晶の間に閉じ込めたものである。それが、長い間に、その上に毎年のように積もる雪の重さのために圧縮され(一説によると閉じ込められた気泡の圧力は数気圧にも達するという)、閉じ込められてそのまま氷河の流れとともに流される。いわば、空気の化石となるのである。

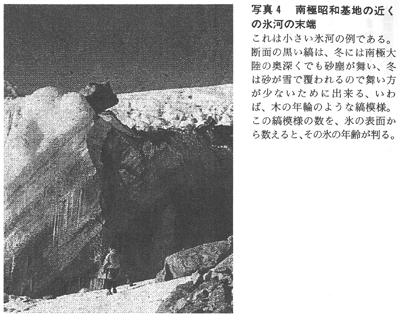

写真4は南極昭和基地から三〇キロ離れた大陸からの氷河の末端の氷河の断面である(一九五七年撮影)。人物が写っているのでこの氷河の大きさがわかるであろう。断面に見える縞々は、夏は雪が余り降らずに砂塵が舞い、それが降りつもって黒い層となる。冬は雪が多いために白い層となる。つまり、縞と縞は一年を表わすことになる。木の年輸のようなものである。

つまり、氷河のコアを縦に採れば、どの深さの氷は何年位前の氷かということがわかる。その氷の各層の空気の酸素同位体比率を測ると、その時代の環境の気温がわかるということになる。

こうして各国はこぞって南極の氷のドリリングをし、過去の空気を採集することになった。

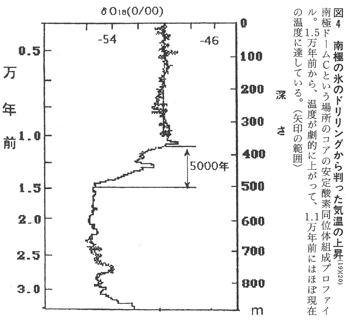

図4は南極の氷を九〇〇メートルばかり掘り、各層の酸素同位体量を測定したものである。縦軸に、下方ヘコアの長さを現在からの年数に換算してとってある。それによると、コアの一番底では現在から約七万年前にあたる。この図によると、現在から約一・五万年前から酸素同位体の量は上昇し始め、約一万年前頃には、現在の量とほぼ同じになっている。

この二つの図(図3と図4)は、全く違った違った方法から導き出されたものである。だから、その結果が一致すればそれは信用出来る。

酸素同位体法によると、いわゆるウルム氷河期は今から二万年〜一・五万年前が最盛期で、その後どんどん地球は暖化し、現在に至っていると考えられる。

このウルム氷河期は地球全体の寒冷化の結果であろう。とすると、ウルム氷河期最盛期には河西回廊のかなり下(東部分)まで氷に覆われ、タクラマカン砂漢やゴビの砂漢も氷帽で覆われていたことが想像できる。そして、間氷期の歴史時代まで、コンロンや河西回廊の周囲の標高二〇〇〇〜三〇〇〇メートルのところは氷で覆われていたに違いない。それらの氷は、河西回廊のかなり下(東側)まで流れ降りてきていただろう。写真5と写真6をご覧いただきたい。

河西回廊まで氷河で覆われていた証拠で、安西付近のゴビの砂漢の小石(写真6)が西大灘の小石(写真6)に較べて若干丸くなっている。これらの石は、過去の氷河時代に、上流から長い年月を経て流れ下ってきたことが推定出来る。そう推定すると、西大灘が上流となり、安西は下流となり、河西回廊は氷河が流れ下っていたと考えられる。

写真6は河西回廊のかなり西の端にある安西付近のゴビの砂漢の小石の写真、写真5は河西回廊に南接する奥地の西大灘(シータイタン)という山の麓の小石である西大灘の小石は目の前の山から氷河によって流れてきたものという推測が可能である。その奥にもはや大きな山はないからである。

安西の小石は明らかに丸い。西大灘の小石は安西の小石ほどではないけれど、やはり角がとれている。これは、風のためではない。風のために削られることもあるが、それは「三角石」として知られ、砂漠の上に露出している石の部分がピラミッドのような形をしている。とすると、これは氷河の影響と考えざるを得ない。

一九七八年にアメリカのミネソタの原野を、車で走ったことがある。そこはカナダ国境からかなり南の場所であるが、見渡す限り緩い丘の麦畑が続いていた。町の付近に、ところどころ砂が露出していた。そこには、丸い小石が多く混じっていた。てっきり工事のために運んできたものと思っていたが、土地の人に聞くと、昔からそこにあったものだという。

かなり昔、ウィスコンシン氷河期時代というのがアメリカ北部にあって、ミネソタはじめ、アメリカ北部の大部分は氷帽で覆われていた時代がある。その中心は遠く何千キロ北の彼方のカナダの北極圏にあるが、とにかく、ミネソタのそんな南まで氷が流れて来て、一帯は氷で覆われていたらしい。とすると、私の見た砂とその中の丸い小石は、氷の流れとともに運ばれてきたものに違いない。

一九六四年にはアラスカにいた。そこでは、氷河の末端から泥水がザアザアと音をたてて流れ出していた。その泥には砂や小石が多く混じっていたが、小石は明らかに丸かった。

石の角がとれるのは、川によりその石が流されてきた場合と、氷河により流されて来た場合とがある。ゴビの砂漠で見た丸い小石(写真6)は、その地形から勘案して、水により運ばれたものというより、氷河により運ばれたと考える方が無理がない。

写真6は、ゴビ砂漠のほんの端っこで撮ったものだが、そこから山が見えていた。その小石が、付近の山から流れて来たという可能性もあるが、それなら、写真5の西大灘の小石程度に角ばっていてもよいはずである。ゴビ砂漠の小石が目前の山から流れて来たものならば、丸く磨耗するには時間が短いはずであるからである。

ゴビ砂漠の石の方がより丸いのであるから、ゴビ砂漠の小石は更に奥から運ばれてきたと考えられる。

筆者の通ったゴビの砂漠は、ほんの砂漠の縁(へり)だが、ゴビ砂漠の中央部付近でもこうした丸い小石があるのか、その小石が、上流と考えられる土地の岩盤の石質と同じなのか、興味をそそられるところであるが、この結論は将来の調査までおいておこう。

こういう状況だから、昔は、氷河が流れ下っていなくても、タクラマカン砂漠やゴビの砂漠に、周囲の山々の氷河から、滔々たる「水」が供給されていたことが推察出来る。

酒泉をすぎ、やがてバスは「橋湾故城」なるところにとまった。道の両側は砂漠である。そこは日本の観光案内図にはほとんど見ることはないが現地では有名らしい。ここには小さい博物館と遠くに故城があった。城との間にスーロー(疏靭)河が西に流れていた。

まず目に映ったものは、枯れてはいたが、木の大きな幹と、木の車輪の大八車であった。

この城には言い伝えがあった。 (21)(22)

康煕時代(清朝、一六六二〜一七二二)、時の皇帝、康煕帝が夢を見た。川が真西に流れ、木々が青々と生い茂り、その一つの枝に王冠がかかっていた。周囲は天国のような場所であった。皇帝は家臣を呼んでその夢の場所を確かめるべく、夢と同じ場所を探させた。何人かの家臣が手分けして国中を探したが、夢と同じようなところはない。その旨を報告したが康煕帝は諦めない。再度調査するよう申しつけた。ある家臣がそれに応え、今まで行ったことのない河西回廊を探した。とある場所で康煕帝の夢とそっくりな場所に出くわした。そこにはスーロー川が真っ直ぐに西に流れ、周囲は木々の緑の森であった。その木の一つに王冠がかかっていた。その家臣は、これこそ探し求めてきた土地だと思い、その旨を皇帝に報告した。帝は直ちにその家臣をそこに城を築く大臣に任命し、莫大な金銀を与えて壮大な宮殿の造営を命じた。その大臣は、康煕帝自身がこんな田舎の城に住むはずがないだろうと考え、与えられた金銀をピンハネし、城を小さくして残りの費用を私してしまった。

城が出来上がったとの報告を受けたので、康煕帝は何人かの他の大臣を現地に視察にやった。視察に行った大臣達は、口々にその城の小さくみすぼらしいことを告げ、築城費が横領されたことを告げた。帝は大いに怒り、築城を命じた大臣の親子の首をはね、そのしゃれこうべを杯にした。

以上が博物館の前に書いてある故事である。博物館にそのしゃれこうべが飾ってあるという。

とにかく橋湾故城の出来た康煕帝時代(約三〇〇年前)には、この地は青々とした森だったらしい。今は、ぽつんと残る大木の幹はその名残りであるとの説明があった。

たったの三〇〇年でこうも環境が変わるとは本当だろうか。

さらに、大八車も説明があった。つまり、昔はこの大八車でここまで来たのであった。大八車の車輪には鉄帯が巻いてあって減らないようになっていた。現在なら、そんな大八車が道でもない未舗装のところを通れば、車輪が砂に潜って通行不能となる。昔は通行出来たのであるから、道には土があって固まっていたのであろうと考えられる。土があるということは、森があり、そこに水があるということである(写真8)。

更に不思議なことがある。私は博物館には入っていないが、そこには一本の杖が飾ってあったという(博物館に入った通訳の談)。その杖は、故城付近から発掘されたそうだが、杖の上部には仏様が彫ってあるという。それは不思議ではないが、不可解なのは、その一群の仏様の下には「広い海」が彫ってあるということである。その海の彫りは何を意味しているのだろうか。

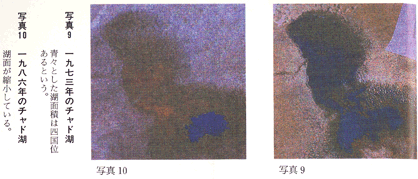

砂漠の水がなくなるのはそんなに長い時間はかからない。別の例で示そう。巻頭のカラー写真9、10 (23) は、アフリカの真ん中のチャド湖を衛星高度(数一〇〇キロ上空)から撮ったものである。写真9が一九七三年のもの、写真10はそれから十三年後の一九八六年のものである。

チャド湖とは、一九七三年当時には四国くらいの大きさの湖であった。アフリカのほぼ中央部、カメルーンの北、チャドの西、サハラ砂漠の南限に位置する湖である。この写真から、四国程度の水は、十年位の時間で簡単になくなってしまうことがわかる(供給の減少、蒸発、他)。一九八六年当時、私はカメルーンのチャド湖の近くにおり、そこのある村でチャド湖の魚を食べた。

現在(一九九六年)の情報によれば、水はすっかり干上がり、舟が砂漠の真ん中にあるそうである(昔はそこまでチャド湖の水があったという証拠)。

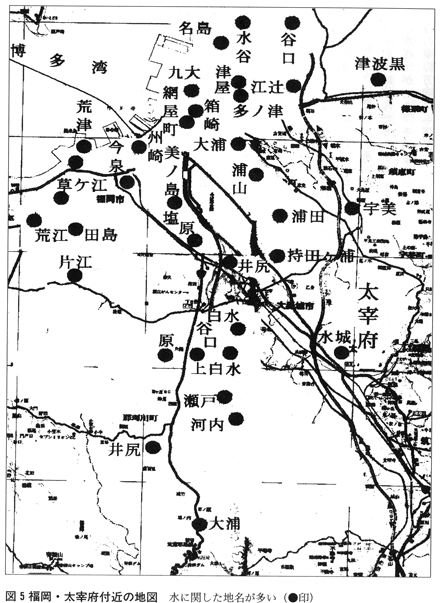

私は二十何年か前に京都から福岡にやってきた。その時、不思議に思ったことが幾つかあった。その一つは、太宰府が何故あんな奥の所にあるのかという疑問である。

太宰府は「遠の都」として、海を渡って来た外国の使節団が、近畿へ行く前に必ず訪れてお伺いをたてる役所である。現在なら博多湾で船を降り、陸路で半日の行程である。何故、上陸したらすぐに訪れることが出来るように、太宰府という役所を海岸近くに作らなかったのであろうか。

それは、敵が来た時のために少々距離をおいてあるのだとか、太宰府は川と川の分水嶺にある。水を制するものは世界を制すとか、いう説明があるが、どれも私を納得させるものではない。

ある日、意味なく太宰府付近の国土地理院の五万分の一の地図(「福岡」と「太宰府」)を開けていた。そして奇妙なことに気がついた。自分が京都から福岡に来て最初に住んだところが井尻という場所であった。近くに大橋というところがあった。しかし、傍に那珂川という川があり、そう不思議ではなかった。しかし、井尻の近くには「井相田」、続いて「筒井」「大池」がある。

井尻の次に住んだところが「名島」であった。その付近に「水谷」がある。その東北に「浜男」「塩浜」がある。水谷の東の方向に「津屋」「多ノ津」「大浦」がある。更に「江辻」「津波黒」がある。また、勤務地は「箱崎」の九大である。この付近には「網屋町」がある。しかし、これは少し前(大正、昭和初期)は、このあたりまで海であったものを埋め立てたという説があるから、そうおかしいことはない。

市内に「長浜」「州崎」「荒津」「深江町」「草ケ江」「今泉」「荒江」「片江」「美野島」「田島」がある。

もう少し内陸に目を向けよう。福岡空港から太宰府に進むと、まず「大浦」がある。それから「浦山」「浦田」があり「持田ケ浦」から「水城」と続く。

それらと平行して「清水」「塩原」「井尻」「水田」「仲島」と続き太宰府に至る道もある。

また、太宰府の辺に「白水」がある。それは「上白水」と「下白水」に分かれている。その付近に「浦原」「浦の原(二ヵ所)」「瀬戸」「河内」「井出(二ヵ所)」「舟木」がある。また「長浦台」がある。だが、この付近をボーリングしても、海棲の貝の地層が見つからないそうである。だから、太宰府の付近まで、かつて海であったことはないとの説もあるが、筆者はこの反論に対して、必要な場所のすべてをボーリングした訳ではないからと、その反対論に耳を貸さないことにしている。

そうこうしているうちに、灰塚照明氏(多元的古代研究会・九州の会)から、次の指摘を受けた。それは、明治の初めに新政府が全国の村の小字の名を調査したものであった。その九州編の太宰府付近(御笠郡)をみると、 (24)

(町村) (小字)

太宰府村 三浦、浦ノ田、浦野、浦ノ城、鉾ノ浦、松ケ浦、菖蒲ケ浦

香薗村 浦野

大石村 一ノ瀬、浦口

柚須原村 瀬戸

北谷村 蜂ケ浦、イヤノ浦、山浦

原村 掘浦、尺ノ浦、手鳴

紫村 松ケ浦、通り浦

山家村 浦ノ下、飛塚浦、新町浦、船頭木、大江、浦田

原田町 長浦、大浦、池ノ浦、島田、浦ノ谷

萩原村 亀ケ瀬、浦ノ原、古浦

などがあったようである。この他に同じ村に水と関係のない名前がついていた小字もあるが、これだけ水に関係のある小字が存在していた。

太宰府村(現在、太宰府市)以外の村の名前は現在はないと思うが、いずれ太宰府村の近くであろう。また、小字というのは小地域の名前であって、田んぼに一つの小字名が対応しているそうである。現在は、数字の番地になっていてほとんど残っていないが、現地へ行くと、今でもその名前を覚えている古老がいることもあるという話である。

とにかく、これだけの「水に関した名前」が残っている地域は他にはない。これは何を意味しているのであろうか。

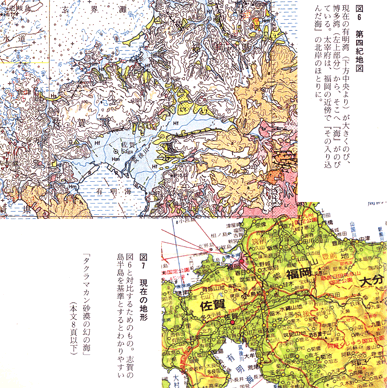

更にもう一つ、地球史の各時代の中で、現在に連なる一番新しい時代を「第四紀」というが、それを研究するグループを「第四紀学会」という。その学会が編集した『日本第四紀地図 (25)』というのがある。それの福岡付近を紹介しよう(巻頭カラー図6)。それによると、現在の博多湾から、三笠川に沿って太宰府市に向かって海が深く入り込んでいる。更に、有明海は大きく右(大牟田市)にのび、現在の鳥栖、久留米の平野部に海が入り込んでいる。それに向かって、博多湾から太宰府付近を通り、海が入り込み、かくして玄界灘と有明湾とは水で連なっている。

この地図の年代は明らかではないが、現在の美ノ島から福岡空港付近を経て太宰府付近まですべて海である。時代は降り、人が福岡に住むようになった時代は海でなくなったとはいえ、その名残があちこちにあったろうことは想像に難くない。とすれば、「水に関係した地名」が多く残っていることは理解出来る。

歴史時代になり、天智天皇の頃(七世紀後半)や菅原道真(一〇世紀初頭)の時代まで、図6の地図の太宰府近辺の海辺りに水が豊富であっても不思議ではない。少なくとも、現在の三笠川がもっと大きくて、そこを船が自由に往来していても不思議はない。

現在の三笠川(現在は船は通れない)のほとりの太宰府の近くに、老松(おいまつ)神社という古い神社がある。神社の由緒書をみると、菅原道真が太宰府に行く時、ここまで御笠川(古くは御笠と書く)を船でさかのぼってきて、ここで船を捨て、あとは歩いて太宰府へ入ったとのことである。なる程、そこは太宰府が指呼の間にあり、よく見える場所にあった。

こういうことを総合すると、博多湾から太宰府にかけては、ある部分が海であったか、少なくとも水が豊富であったに違いない。だからこそ、水に関した地名が残り、太宰府は、あのようなところ(現在から見ると奥まったところ)に出来ざるを得なかったというように思える。当時は三笠川がもっと大きく、舟で近くまで行けたから、今ほど不便なことはなかったに違いない。

地名を空想でつけることは現在でも難しい。まして古代においておや、と考えられる。つまり、名前はその付近の自然環境にのっとってつけられる、と考えるのが自然である。三つの国の境にあれば三国岳(みくにだけ)、峠から朝日が出れば日向峠、富士が見えれば富士ケ台というように、つまり、地名はよく言われるように、一種の、その当時の自然環境を保存した「化石」である。

そこで、本来の目的である次項をご覧いただきたい。

嘉峪関では政府招待所に泊まった。現在の万里の長城はこの嘉峪関で終わりである。嘉峪関には明代の立派な長城が残っていた。

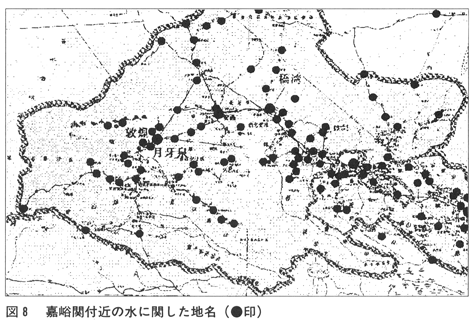

嘉峪関のホテル(宿泊所)で河西回廊(甘粛省)の地図を買い求めた。そこには、次のような地名があった。

嘉峪関付近

東:酒泉、臨水、西洞鎮、東洞、黄泥堡、塩池、羅城橋、明海、黒泉、蓼泉

西:清泉、赤金湖、鞏昌河、白楊河

南:西溝、大黄溝、石泉、水溝、双洞橋、大柳溝、上紅土湾子

北:干海子候鳥自然保護区、野馬井、梧桐溝、沙婆泉、清河口

西北:花海、花海道班

東北:鴛鴦池、臭水[土敦]、疾*塔*井、地湾城故祉

[土敦]358A9

疾*は、病垂れ編に、矢の代わりに乞。ユニコード7599

塔*は、土偏の代わりに病垂れ編。草冠に合。ユニコード7629

玉門市付近

西:青草湾、紅柳峡、早峡山口、水峡村、西湖

南:魚児紅、大黒溝

玉門鎮付近

東:天津衛

西:三道溝鎮

北:黄閘湾、柳河、橋湾

安西付近

東:橋湾、河東

西:芦草溝

南:橋子、東湾、西泉大口井

北:清水泉、小泉道班、馬蓮井道班、小紅泉、坡子泉、明水、星星峡、苦水、河尾

敦煌付近

東:甜水井、芦草溝、三箇泉

西:馬圏湾、河倉古城、(陽関)

南:月牙泉、南湖、黄水[土貝]、沙山溝、大草灘、小蘇干湖鳥類自然保護区、花海子、月牙湖、暖泉、紅泉、塩池湾、塩池自然保護区

北:孟家橋

ここで掲載した地名は、地図上の地名の一部である。数え上げれば限りない。これらの場所を図8の嘉峪関の地図に●印でしるしがうってある。

文献や伝説でも、このあたりに「水の記憶」が多く残っている。伝説や文献に水の記憶が多くあるということは、それだけ水が実際に豊富にあったものと考えられる。伝説や文献には作意によるものもあるから、事実とは異なるとの考えもあるが、歴史や伝説にまで残るような「高級な作意」は、なみ大抵なことでは出来ない。特に古代では、そんな作意の動機がそんなにある訳はない。だから、伝説などに残ることは、それが何らかの事実に連なるものと考えて良いであろう。今の場合、河西回廊の水に関した伝説は、それだけ過去に河西回廊には水が豊富であったことを示し、それ故に、シルクロードもそこを通っていたものと考えられる。

では、その水はどこからきたのであろうか。水が無くなった原因を、有機化石を燃やして地球暖化をもたらしたり、中国の人口が増すにつれてその食糧を確保するために森を切り開いて耕地としたり、羊を放牧するための牧草地を拡大したりして自然環境を「開発」するような人為的な原因による地球の暖化が原因だと考える人は多い。しかし、乾燥は近過去(一〇〇年とか二〇〇年)から起こったものではない。人為的な原因なら、産業革命以後に乾燥は起こらねばならない。しかし、中央アジアの乾燥は、人為的な原因以前から起こっているから、地球史の過程と考える方が自然である。

次に、いろいろな文献で、過去の水に関連があると思われる伝説を挙げてみよう。

(イ)高溝堡の言い伝え (1) (21)

「武威の町から七〇里(三五キロ)、タングリ砂漠の縁に高溝堡というところがある。今から、二〇〇年程前には、この高溝堡にはきれいな町が建ち並び通りはにぎやかで、ぐるりは数十里。背の高い胡楊の葉は欝蒼と茂り、よい香りのぐみの林がどこまでも連なっていたという・・・・」

現在は、この場所は、砂漠のまっただ中である。

(ロ)高溝堡の言い伝え (2) (21)

「その頃、この町で『砂』や『森』というあだなの地主が住んでいた。大金持ちのくせに、あきたらない欲深で、いつも息子に命じて郎党を引き連れさせ、あたりかまわず木を切り倒しては豪勢な家を建てるのに使うのであった」

これは、高溝堡には大木が生えていたことを今に伝えている話である。現在は荘漠たる砂漠で木どころではない。

(ハ)張掖の伝説 (21)

「はるか昔のこと、張抜城の北、五〇キロばかりのところの『仙姑廟』にある黒河の岸辺に有名な仙女の祠があった。祠はもう砂に消えてしまったが、仙女の話は今に伝えられている」

昔、そこに祠があったということは、その頃はその付近に人が住んでいたということである。つまり、水があり(黒河の水がもっと豊富であったということである)木が生えていたということであろう。

(ニ)海馬泉の話 (21)

「酒泉(粛州城)の北二〇里(一〇キロ)のところに『海馬泉』があり、敦煌(沙州城)の麓には『月牙泉』がある。粛州と沙州とは八○○里(四〇〇キロ)あまりも離れているというのに二つの泉は連なっているのである」

水が豊富であれば、四〇〇キロ位離れていても、それが水脈で連がっていることはざらにある。

この伝説はこの氷河期の記憶がそうした形で残っていると考えられないだろうか。

(ホ)昔の海馬泉の姿 (21)

「言い伝えによれば、粛州の町(酒泉)の北二〇里あたりは、一面茫々とした、果てしない草原だったという、草原の南の縁には、まわりが一里(五〇〇メートル)ほどの湖があって、その真ん中には大きな桶くらいの泉が湧いていて、一年中空の色を映した水を噴きあげていた。いつも陽が西に沈む頃になると、あちこちから馬の群れが集まってきては、この湖の水を飲むのだった。

ある年のこと、湖の近くの草原に、一頭のすばらしい駿馬が現われた。その走るありさまといったら、まるで空や水のなかを自由に駆けているようで、どこからともなくやってきては、またどこへともなく姿を消すのだった。この馬があらわれてからというのも、この地は雨風の訪れも順調で、作物は豊かに実るし、牧草もまたよく茂るようになったのである。

あたりに住む人はみな、これはてっきり神馬に違いないと言いあった。当地の秀才で李という先生が断言するには、この馬は北海龍王の乗り物で、すなわち海馬であるということだった。

地主の朱員外がこれを聞いてシメシメと思った。

『もしもこの海馬を、わしの馬屋につなげられれば・・・』

それ以来、朱はこっそり手下に言いつけて、いつも湖近くで海馬のことをあたらせていた。

するとその年の五月十三日、海馬が突然姿をあらわした。この知らせはまたたく間に朱員外のところへ伝わって、そこで朱はひそかに湖の周りに人をひそませ、馬を捕える段取りを整えたのだった。

ちょうど真昼じぶん、いきなり雷が轟いたかと思うと真っ黒な雲がむくむくと湧き起こり、ザアッと雨がやってきて、止まずに降り続いた。海馬は首をあげて猛り駆け、鋭く三声いなないた。その声を聞いた家来が轡を掲げて走りよると、海馬は飛びあがって湖に飛び込み、真ん中の泉の底深く潜ってしまった。

馬を捕えそこなった朱員外は、そこで家来に命じて一尺ほどの厚みのある大きな石臼の台を持ってこさせ、泉に蓋をしてしまったのだった。

それからというものは湖の水はしだいに始め、牧草はまばらになって、そこに住む人々も貧しくなるとともに、朱員外の家もまた落ちぶれることとなってしまったのである。みなは海馬を待ち暮らし、そして湖にも海馬泉という名をつけたのであった。

後に、ある人が枯れはてた海馬泉からこの臼の台石を掘りだした。石を持ちあげると、水はどこへやら、とうの昔に黄色い砂がすっかりつまってしまっていた。

それからまた二年程して、李という人が沙州の千仏洞(莫高窟)を拝観しようとして月牙泉を通りかかったところ、なんと海馬が泉のなかで泳ぎ回っていたのである。

年寄りたちによれば、海馬泉の海馬が月牙泉に移り、月牙泉のまわりの砂が海馬泉をふさいでしまったということなのだった」

これは、水のない現在なら、遠く離れた泉を地下水でつなぐという考えは突飛であっても、昔、水が豊富な時代にはそのようなことはあり得たと考えられる。

(へ)瓜州の伝説 (22)

「昔、敦煌は敦煌といわず、また沙州ともいわず、瓜州といった。なぜか、大昔、西王母は天上の瑶池ではなく、三危山に住んでいた。その時、三危山の景色は非常に秀麗であった。けわしい峰、濃緑の老松、鮮やかな草花、珠ととび散る滝・・・。西王母は一番高い峰に住み、そこは荘厳な仏寺、茂る草木、相映える楼閣、奥深い小路などで、まさに仙境であった」

現在、この付近は砂山のみの場所である。

(ト)白馬塔伝説 (21)(22)

「敦煌の古城に、古びた、たいへん巧みな造りの美しい塔が立っている。これが白馬塔で、西域より来た高僧、鳩摩羅什が自らの白馬のために建てたものであると伝えられている。

[馬留]は、JIS第3水準ユニコード2E9A

ある年、鳩摩羅什は仏教伝道のため長安に向かったが、その時に乗っていたのが『天[馬留]』という名の白馬だった。

この馬は山を越え河を渡り、よく道を見わけ、また水場までを探しあてて、まさに鳩摩羅什の伝道になくてはならない助手であった。

ところが、ようやく敦煌にたどりついたというのに、白馬は病に倒れ、何日も秣を食べようとしないので、鳩摩羅什はひどく心配していた。するとある晩、白馬が夢にあらわれて言うことには、

『わたしは天の天[馬留]龍駒ですが、星の主人の命により、あなたをお乗せしてみ仏の教えを東に伝えに参ることになったものです。国境に入るまでは、塵が吹きすさび、道は入り組んでいるので、それで私がお供することとなったのです。しかし、はや関所を過ぎて、これから先は天下の大道、どうかもうご一緒できないことをお許しください。敦煌は私の涅槃の地となるところ、今日ここにたどりつき、ようやく宿願をはたすことができました。それでこうして地に臥しておりますが、なにとぞお嘆きになりませぬようお願いいたします』

鳩摩羅什は、思わず走り寄って馬の尾をつかむと、切々と説き聞かせた。

『教えを広めるのは仏祖の大事、どうして半ばで止められようか、九仞の功を一簣にかいてはなるまいぞ』

すると白馬は言った。

『子供のようなことをなさいますな。これは天意なのでございます』

鳩摩羅什はおいおい泣きながら、馬の尻尾をしっかりつかんで放さなかった。白馬が一足進めば、鳩摩羅什も一歩ついていくのだった。

鳩摩羅什がどうにもあきらめきれないのを見て、白馬はこう言った。

『ここよりほど遠からぬあたりにコロ谷というところがあって、そこにあなたのお乗りになるべき馬がおります。やはり天馬の類です』

話はよくわかったが、それでも鳩摩羅什は尻尾を放そうとしなかった。どうしてもと思った時、突然馬がいなないて、はっと鳩摩羅什はわれにかえり、はじめていまのは夢であったかと気がついたのだった。するとそこに小坊主がやってきて、白馬が死にましたと言うではないか。嘆き悲しんだ鳩摩羅什は大枚を払ってこの白馬塔を建てたのであった。

白馬塔の高さは九重で、白馬が九歳だったことをあらわしている。それぞれの階についている飾りは、あるいは蓮の花、あるいは八角形・・・・と、さまざまな形をしている。これは、白馬のために寺を建て、昇天するときの儀仗をつけたということなのである。

毎年、農暦(旧暦)の七月二十四日、白馬を葬った命日には、いまでも白馬の長いいななきの声を聞くことができるという」

鳩摩羅什は西域から中国へ来た高僧である。この敦煌までは道がなく、従って白馬の案内が必要であったが、ここから先(東)は道がしっかりしているので、普通の馬で大丈夫であることから、こんな伝説が出来たのではなかろうか。

(チ)南湖の話 (21)

「敦煌の町を西へ離れること七〇キロばかり、水がさらさらと流れ、緑の木陰の涼しい小さなオアシスがある。これが『天馬の故郷』として誉れ高い『南湖』である。言い伝えによれば、この南湖は、はるかな昔には茫漠たる大きな湖だったそうである。この地に遊牧していた匈奴人たちは、この湖を『パインプラ海(巴音布拉海)』と名づけていた。前漢の頃、巴音布拉海はもはや『深い湖』ではなくなって、『泉』の湧きだす沼沢地となってしまっていた。この沼沢地の南こそ、漢の武帝の元鼎四年(紀元前一一三)、南陽郡の徒刑囚暴利長が、はかりごとを用いて『天馬』を捕えたところ・・・渥珪*海なのである。

古代の巴音布拉海(もしくは渥珪*海)は、どうして沼沢地と化してしまったのか。

昔、この湖の北の岸辺(現在の紅山口)は、いまのような峡谷ではなくて、東西に連なって一体となった大きな山であり、長い堤のようになって水が流れ出るのをふさいでいた。ところがいつのころからか、この渥珪*海に、一匹の蛟龍(みずち 大水を呼ぶ龍)の魔物が棲みついた。毎年、春と秋との二回、人びとはたくさんの良馬を『魔物の霊』に捧げなければならなかった。もしも一度でも欠けると蛟龍はたちまち風波を起こし、民びとに災いをもたらすのである。近くにある龍勒県(りゅうろくけん)の村びとたちは、その苦しみに耐えかねて、つぎつぎに逃げだしていった。そんなある日、ひとりの雲水が瓢然とあらわれた。雲水は蛟龍が馬を求めて害をなすことを聞くと、村びとに、魔物を鎮める方法を知っているから逃げることはないと説くのだった。

こうしてみなを安心させた雲水は、それから手に禅杖をつき湖の縁に沿って歩くこと三日三晩、紅山の東に祈祷*壇を設け、法術を使って紅山を破裂させると、渥珪*海の水は、まるで巨大な龍のようにうねりたけりながら、ごうごうと流れ出て、その音は百里のかなたまで届くほどだった。

珪*は、王の代わりに三水編。JIS第4水準ユニコード6D3C

祷*は、祷の異体字。[示壽]。JIS第3水準ユニコード79B1

蛟龍の精は水を失ったので、地を蹴って空に舞いあがった。しかし雲水はあわてず騒がず、禅杖で西の山の峰を断ち割ると、がらっと一声、まるで天地が裂けるような巨大な音がして、峰の下側に穴があいた。すると蛟龍はほうほうの体で、その洞穴にもぐりこんでしまったのだった。これから、人びとは紅山のことを窟窿山(洞窟の山)と呼ぶようになったのである。そののち、みんなは、雲水が魔物を降して民を助けたことをしのんで、窟窿山の上に小さな祠を建て、春と秋にお祈りするようになった。それで当地の人たちは、今もなおこの場所を、廟湾(お寺の岸辺)と読むんでいるというわけなのである」

南湖という地名は現在でもあって、小さい湖(池)があるらしい。

(リ)タクラマカン砂漠の伝説 (21)(22)

これも古い話である。

「はるかはるか昔、タクラマカン砂漠は瀚海(かんかい)という名で呼ばれていた。

瀚海の中には、大きく見事な城市があって、そのまわりには清らかな水が流れ、豊かな田園と、幸せそうな家が並んでいた。

ところがある年、突然黒いつむじ風が巻き起こり、七七四十九日のあいだ吹きつのって、天地は暗くなり、日月も光を失った。やがて風がおさまってみると、瀚海の中の町はなくなり田園もすっかり埋まって、美しい流れも、楽しい家々も、みな流沙の下になり、そこにはただ大小の砂丘が、高くなったり低くなったりしながら続いているだけだった。

それから何年か経って、瀚海にまた、あの埋もれた町が忽然と姿をあらわし、町のなかからは鶏や犬の叫び、人の声や馬のいななきなどが聞こえ、夜になれば灯りがまたたくのが見えた。

やがて、肝の太い人たちが様子を探りに出かけていった。

そのなかの買提布(まいていぷ)という男が、ついにこのよみがえった町の城壁にたどりついた。町のなかにはまったく人影がなかったが、通りには金銀珠宝、それに絹の織物などが満ちあふれていた。買提布は嬉しさのあまり口をあんぐりと開けながら、振り分け袋に必死で宝を放りこみ、ラクダの背に織物をくくりつけた。どんどんつめこんだので袋は破けそうになり、ラクダは反物の重さで押しつぶされそうになった。

そのとき、ぎぎぎーっという音が響いて、城門がひとりでに締まりはじめた。買提布はあわてて駆けもどり、死にものぐるいで門を叩いたが、どんなに力をこめても、いつかな門は開こうとしなかった。とうとう疲れはてて動けなくなった買提布の上に、空から一枚の紙が降ってきた。

それにはこう書いてあった。

譲城堡在沙海中屹立

譲貧心者在珠宝中死去

城堡を沙の海にたて

貧るものを宝の中に死なしむ。

買提布は飢え凍えて死んでしまった。その後、人びとは瀚海の名をタクラマカンと改めたが、その意味は『入ったら出られぬ」ということなのである」

以上、現在は乾燥していて、とても水との関係はなさそうに見える河西回廊の砂漠にも、昔は水が豊富であったことが、地名やら、伝説に数多く残っていることを見てきた。それらの水がどのように変遷してきたか、これを過去の文献から推量してみよう。

「氷河は気候の変化により拡大縮小する。シルクロード周辺の氷河にしても例外ではなく、気候変動により、下流側に拡大したり、上流側に縮小したりする (26)」

このことは当然であり、おおくの人がのべている。わたしも、南極、カナダ、アラスカで氷河の、年による変化、その発達・衰退を見てきた。カナディアン・ロッキーのコロンビア・アイスフィールドのアタパスカ氷河の衰退は有名である。

「シルクロードは昔と現在ではコースがことなる。(27) 昔(三〇〇〇年ほど前)は氷河期の影響で、水が今より豊富であって、今の砂漠の内側のあちこちに水があった」

この意見をサポートする事実は西域南道である。シルクロードの主要路は、敦煌の先の陽関から南北に大きくわかれる。北は天山の南麓、タクラマカン砂漠の北縁を通る天山南路と、南はタクラマカン砂漠の南辺を通る西域南道である。南道沿いの遺跡(ニヤ遺跡、ミーラン寺院跡、ダンダン遺跡、エンデレ遺跡)は、いずれも現在の西域南道から北へ数十〜百キロも入り込んだ砂漠の中にある。唐代の玄奘は天竺(インド)からの帰途、貞観十八年(六四四)にこれらの国に立ち寄っている。(28) 玄奘の時代(唐時代)には、それらの遺跡をつなぐように道があり、玄奘が記載する国々は、オアシス国家としてさかえていて、旅人たちはそこを通過しなくてはならなかったわけである。当時はコンロンの氷河が今よりタクラマカン砂漠の中央部へ張り出しており、水の供給も今の砂漠のより内部(コンロンからみると今より北方)にまでおよんでいたわけである。

「さまよえる湖」はロプ・ノールが一五〇〇〜一六〇〇年の周期で位置を変えるとして、このように呼ばれた。(29) しかし、現在は水が少なく、かれはてており、さまよっていないらしい。さまよえる原因は、河床が変わることで説明されたが、それは河川の水量変化に起因すると考えられないだろうか。すなわち、昔は氷河から供給される水量が豊富であるため、河床まで変化させることがあったが、現在は水量が減少して、さまようほどの水量はないので「さまよえなくなった」、と考える。

すでに述べたことであるが、かつての中央アジアの旅行は旅行しやすかったと思われる。『中央アジア探検史 (30) 』にも「十四世紀前半の中央アジアの旅行は平穏無事であったように見える・・・・・・」とのべられている。

現在の中央アジアといえば、自動車旅行での一部をのぞけば「探検」の対象であり、誰でも行けるわけではない。今からわずか五〇〇年ほど前(十四世紀前半〜十六世紀)には、今より水が豊富であったので、この地域の旅行は今ほど困難なことはなかった。

十六世紀は有名なマウンダー期(太陽活動極小期)であり、太陽黒点の消滅した世紀でもあった。欧州ではペストが流行し、ロンドンのテムズ河が凍った世紀である。この全地球的な寒冷化の時、中央アジアもこの影響で、氷河がより発達して下流側に拡大したであろう。そのため、中央アジアの砂漠は、現在よりも水が豊富であったにちがいない。このことが旅行を簡単にした最大の理由であろう。

これまでいろいろと例をあげて述べてきたが、最後にそのまとめと、関連する事項を述べよう。

農耕民族である漢民族が、現在砂漠〜半砂漠である河西回廊を領土にしたのは漢時代である。当時は氷河期が終焉してしばらくした頃でもあり、地球全体の温度が上昇しつつあったため、氷河の溶水も多く、水が豊富であり、耕地に適する部分も多かったであろう。

またそのことが交易の要所としてのアオシス帯を守るのにも都合がよかったわけである。

河西回廊の万里の長城は、そうした土地やオアシス帯を守るため、ひいてはそこを通るシルクロードを守り、国益を守ろうとしたためであろう。当時は、もっと豊かな水ゆえにシルクロードは通過しやすかったに違いないと考えられる。

さらに嘉峪関から敦煌にかけては、現在よりもっと水が豊富であった。それは、敦煌や陽関が中国側から見て最終的な陸地としての関門であり、そこから西方は海ほどの大きな湖(塩湖かもわからない)があったと考えられる。このあたりは、現在の南湖を一桁も二桁も大きくしたものか、あるいは現在のロプ・ノールがもっと大きくなっていたと考えればよい。

古田説によると、黄河文明(青銅器文明)の前に玉文明(石器文明)があったのではないかという。ただ、それが発達した場所は、小地域に特定してないが、青海省 ーー 甘粛省(敦煌) ーー 新彊省ではないかという。(1、2、3、4、5)

実際には、現在のタクラマカン砂漠の周辺ではないかと考えられる。西王母の故郷がコンロンの丘とあるから、コンロン山脈の周囲ではないかと考えられる。このコンロン付近は、現在は砂漠の地であるがゆえに、その玉文明は、他の古代文明(チグリス・ユーフラテス文明、インダス文明、エジプト文明)と異なり水に無縁のように思われる。だから、この玉文明は他の古代文明とは異なった発達をしたことを想定し、これを明らかにしなければならない。

この地域では、ホータン(和田)は昔から玉の産地として有名であった。また、大きなオアシス国家として、昔から栄えていた。東晋時代の法顕(旅行期間、三九九〜四一三)は「干[門/眞]国」として記述し、唐時代の玄奘(旅行期間、六二九〜六四五)の大唐西域記にも「瞿薩旦那国」として一節をさき、白玉やくろ玉を産するとして紹介している。シルクロードの名前がつく以前は、この西域からヨーロッパに至る道は「玉ロード」と呼ばれていたくらいである。ホータンはコンロン山脈の北辺、タクラマカン砂漠南縁にある。

古代文明がこの付近に栄えるとしたら、このホータンが候補の第一として考えられる。このホータンは、現在は砂漠のまっただ中にあるが、本論文の研究の通り、当時は水が豊富であり、特にホータンの東方部分から東へかけて海か始まるなら、この玉文明もやはり他の古代文明と同じように、水と深い関わりをもつことになる。

善*は、善に邑 (おおさと) 編。JIS第3水準ユニコード912F

[門/眞]は、門の中に眞。JIS第3水準ユニコード95D0

「シルクロードの変化」については、疑問点も少なからず残している。それらを列記して、将来の探検的課題をまとめておく。

タクラマカン砂漠東部における湖として、プルジェワルスキーとリヒトホーフェンのロプ・ノール論争はあまりにも有名である。 (29、31) それからも明らかなように、タクラマカン砂漠の東部に湖が存在していたことは確実である。しかし、これらの湖が、過去数千年の間に、時代とともにどのように変化していったのかは明らかではない。

この数千年の間のある時期に、リヒトホーフェンやヘディンのいうロプ・ノールと、ブルジェワルスキーのいうロプ・ノールが一連の大きな湖であったという可能性も十分考えられる。

さらにこの地では、中新世時代(二三三〇万〜五二〇万年前)の海水と淡水が混在したことを思わせる堆積物があり、第四紀(一六四万年前〜現在)後期のタクラマカン砂漠一帯には巨大な淡水湖が存在していたのではないかとされている。ここでは、それほど古い地質時代のことはさておき、たかだか一万年〜数千年前から現在までにおける湖の消長を明らかにしたいのである。そのためには、

(イ)ゴビ砂漠やタクラマカン砂漠の中に、水棲化石や貝殻を探索し、その年代を測定すること、

(ロ)ゴビ砂漠やタクラマカン砂漠に段丘堆積層と段丘面の調査をし、その発達過程を調べること、

(ハ)遺跡のさらなる発掘研究、

(ニ)砂漠中に、湖水で使用する道具(たとえば舟や櫂)、

などの発掘発見が待たれる。

タクラマカン砂漠、とくにその東部における水の問題は、氷河の消長と密接に関係することを述べた。しかし、その氷河の消長と年代、さらには、それらと歴史的事実との関係を明らかにせねばならない。

そのためには、ウルム氷期の氷河が、どの時代に何処まで流動していたかの氷河変遷史をあむ必要があろう。氷河地形や、氷河で運搬されたであろう氷堆石(モレーン)、漂礫土、漂礫平野、迷い子石の研究が必要であろう。

ロプ・ノール西北岸には、北に古えの楼蘭国があったと信じられている。そして、不思議なことに、古い書物ほどこの「楼蘭」の字がみえ、新しい書物ほど楼蘭の文字は消え去り、代わって「善*善国」の文字がみえ出す。シルクロードの古道は善*善国経由であるが、それよりさらに古い古道は楼蘭経由であるのは何故だろうか。

善*は、善に邑 (おおさと) 編。JIS第3水準ユニコード912F

この楼蘭と善*善国とは、同じ国だと信じられている。古名が楼蘭で、善*善国が新しい名であると考えられている。これは、漢書の西域伝に「善*善国はもとの楼蘭なり」とあるからである。

しかし、この記載を信ずる前に次の疑問を明らかにしたい。

まず第一に、楼蘭と善*善国はその位置が異なる。ロプ・ノールの西岸には、北に楼蘭、善*善国は南にあった。その距離は数百キロもある。「同じ国」とは何であろうか。同じ人間・同じ組織がある時、短時間に異なる位置に移ることはあろう。しかし、今の場合、その距離は数百キロもある。

疑問というのは、ロプ・ノールの北端(楼蘭のあった場所の平均値)と善*善国があったと考えられる西南の土地の高度を測定してみたい、ということである。楼蘭遺跡の方が高いのではないだろうか。

多くの人が言っているように、楼蘭の水が早くなくなり、楼蘭の土地が放棄されたのだろう。しかし、善*善国はその後も存在している。だから、楼蘭遺跡の方が高度が高くて、善*善国遺跡が低ければ、その傍証が得られる。

水がなくなるのは氷河の衰退によるものだが、同様なことは保柳 (27)によっても述べられている。

この、水がなくなる原因は「氷河期の終焉」という、地球史の変遷の一過程であると考えるのだが、それにしても、シルクロードには、まだまだ不明なことがかくされている。それ故に夢がふくらみ、ふたたび出かけていきたい衝動にかられているこの頃である。

この記載のもとは、九大日中ココシリ探検の行動中の見聞と爾後の文献調査であるが、その探検中に、筆者は酸素不足のため(五〇%)に人跡未踏の高原で不覚にも人事不省となった。鄭錫瀾氏(総隊長)、松本ゆき夫氏(日本側隊長)にはもちろん、そこから日本まで付き添って帰っていただいた波平元辰氏(中村学園大学教授)、黒木一男氏(泰星学園教諭)、下田泰義氏(島原教育委員会)、手嶋準一氏(日本気象協会福岡本部)はじめ、隊員諸氏に心から感謝する。そこから生還でき、今日、この文が書けるのも、これらの人たちのおかげである。

〈注〉

(1)『古代史をひらく』古田武彦、原書房、一九九二。

(2)「『西王母の国』研究調査」概要報告」古田武彦、原川実、、昭和薬科大学紀要」、第二七号、九七 - 一〇九、一九九三。

(3)「中国古典「里単位」の資料批判」古田武彦、「昭和薬科大学紀要」、第二七号、七三 - 八八、一九九三。

(4)「日本思想史上の古代 ーー時間と空間」古田武彦、「日本思想史学」、第二五号、一 - 一二、一九九三。

(5)『九州王朝の歴史学』古田武彦、駸々堂、一九九一。

(6)「学問の未来 ーー歴史と自然科学との問」(古田武彦教授退職記念講義集)古田武彦、一九九六。

(7)藤善真澄「万里の長城」(三浦一郎『巨大追跡』より)毎日新聞社、一九七七。

(8)『世界大百科事典』平凡社、初版、一九七二。

(9)『史記列伝」(第二巻)小川環樹・今鷹真・福島?彦訳、岩波書店、一九七五。

(10)『シルクロード史研究』長沢和俊、図書刊行会、第二刷、一九八三。

(11)『史記列伝』(第四巻)小川環樹・今鷹真・福島吉彦訳、岩波書店、一九七五。

(12) (11)と同じ。

(13) (11)と同じ。

(14)『後漢書』巻四十七・班超伝、中華書局。

(15)『法顕伝・宋雲行紀』長沢和俊訳注、平凡社、東洋文庫、第十五刷、一九九三。

(16)『大唐西域記』(中国古典文学大系二二巻)玄装著(弁機撰)、水谷真城訳

(17)『東方見聞録(マルコ・ポーロ)』長沢和俊訳解説、小学館、一九九六。

(18)湊正雄作成、『日本の自然』平凡社、一九七一。

(19) Lorius, C.,Merlivat, L., Jouzel., J. and Pourchet. M. A 30000 year isotope climatic record from Antarctic ice. Nature, 280, 644-648,1979

(20)Lorius, C., Merlivat, L., Duval., P., Jouzel, J. and Pourchet. M. Evidence of climatic change in Antarctica over the last 30000 years from the Dome C ice core. Sea Level, Ice and Climate. ed. by I. Alisson. Washington, D.C., IAHS, 217-225,1981.

(21)『シルクロードの伝説』浜田英作訳、サイマル出版会

(22)『敦煙の伝説(日本語版)』陳[金玉]、陳正大訳、新世界出版社、一九九一。

(23)『地球大紀行第五巻』NHK編、日本放送出版協会、一九八七。

(24)『明治前期全国村名小字調査書』(第四巻)内務省地理局編纂善本叢書、ゆまに書房

(25)「第四紀の地図」第四紀学会編『日本第四紀地図』東京大学出版会

(26)『シルクロード学の提唱』シルクロード学研究会編、小学館、一九九四。他に文献多数。

(27)『シルクロードの変遷』保柳睦美、古今書院、一九七六。

(28) (16)に同じ。

(29)『さまよえる湖』スウェン・ヘディン著、関楠生訳、ヘディン中央アジア探検紀行全集、白水社。初版第十巻、一九六四、第二版第一四巻、一九七八。

(30)『中央アジア探検史』深田久弥、白水社、一九九一。

(31)『流沙の楼蘭』玉木重輝、白水社、一九八九。

(32)『塔克拉瑪干砂漠 ーー風沙地貌研究』朱震達、陳治平、呉正、李鉅章、李炳元、呉功成科学出版社、一九八一。

陳[金玉]氏の[金玉]は、金編に玉。JIS第3水準ユニコード923A

『新・古代学』 第2集 へ

対談 地球物理学と古代史 北村泰一/古田武彦

ホームページ へ

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。

Created & Maintaince by“ Yukio Yokota“