増田修

日本国最初の体系的な成文法典は、大宝律令である。『続日本紀』は、大宝元(七〇一)年八月癸卯(三日)、「三品刑部親王、正三位藤原朝臣不比等、従四位下下毛野朝臣古麻呂、従五位下伊吉連博徳・伊余部連馬養らをして律令を撰定せしむ、是に於て始めて成る」という。

しかし、早くも養老年間(七一七〜七二四)には、藤原不比等を総裁として、再び律令が刪定(さんてい)刊修され、天平勝宝九(七五七)年に至って施行された。これが、養老律令と呼ばれているものである。これ以後は、必要に応じて、格を発して律令を改廃し、新たに律令が編纂されることはなかった。

養老律令は、大宝律令の若干の内容修正のほかは、単に字句等を修訂したにすぎないといわれている。大宝律令は、律・令とも散逸してしまい、『令集解』(惟宗直本、貞観年間、八五九〜八七七)所載の「古記」に引用された逸文などによって、その一部が復元されているのみである。(1) 現在、日本律令として伝えられているのは、養老律令である。

養老律は、全編の約四分の一(律目録、名例(みようれい)律前半、衛禁(えきん)律後半、職制律、賊盗律、闘訟律の一部)が残存し、他の部分も諸書に引用された逸文が、かなり蒐集されている。(2) 養老令は、その大部が公定注釈書『令義解』(清原夏野、天長一〇年・八三三)および『令集解』の本文・注として現存し、亡失した倉庫・医疾の二篇も諸書に引用された逸文によって、ほぼ再現されている。 (3)

この日本律令は、唐律令を継受して成立したものであるが、律の方は唐律より一般に刑を軽くした外には、大して改めたところもないが、令の方は我国在来の慣習に従って、かなり大きな変更を施しているとされてきた。(4)

しかし、石尾芳久(5)(6)(7) らは、大宝・養老律の編纂は、固有刑法の伝統への深い顧慮のもとに行なわれたという。そして、曽我部静雄(8) らによって、日本律令の条文の中には、魏晋南北朝の律令の影響を受けているものがあると指摘されている。

井上光貞(9) は、それは、古代の我国の国制が既に大化前代に、遠くは中国に由来し、朝鮮を経由した制度によって一応枠づけられ、律令法の体系的摂取は、この上に重層的にしかも大化前代の構造体を保存したまま、行なわれたからであろうという。

ところが、古田武彦(10)は、『旧唐書』(後晋・劉[日句](りゆうく)、九四五)に現われる日本国を近畿天皇家、倭国を九州王朝であるとし、百済を救援して唐・新羅との白村江の戦に敗れて衰微した九州王朝を、その分王朝であった近畿天皇家が併呑し、日本国と名乗ったという。『旧唐書』には、日本国は旧(もと)小国で倭国の別種であるが倭国を併合した、あるいは倭国は日本国と改名したとある。そして、『三国史記』(高麗・金富軾、一一四五)文武王一〇(六七〇)年の条には、倭国が国号を日本と改めたという記事がある。日本国は、長安元(七〇一)年・同二年・同三年と唐朝に入貢した(『冊府元亀』〈宋・王欽若、一〇一三〉外臣部朝貢、『旧唐書』本紀巻六則天武后、同書日本国伝)。こうして、日本国は、日本列島の代表王者として認められた。

古田は、倭国=九州王朝の六世紀前半に筑紫の君「磐井の律令」があり、七世紀前半に「日出づる処の天子の律令」があったという。そして、次のようにいう。このような新視点に立つとき、唐制に依拠したはずの大宝律令に南朝系の条句が見られるという法制史上著名の難問も、何の苦もなく解決しうる。なぜなら、九州王朝系の律令は、倭の五王が南朝の冊封下に参入するを願い続けたように、当然ながら南朝系の律令を核心としていたからである。なによりも、近畿天皇が撰定した『日本書紀』天智紀には「近江令」制定の記載がなく、持統三(六八九)年の条に「諸司に令一部廿二巻を班賜す」とありながら、その「令」制定の記事がないのは、いわゆる「近江令」「浄御原令」が、天皇家自身の制定によるものではないことを示している。すなわち、「浄御原朝廷」(持統朝)は、九州王朝系の「令」に依存しており、大宝律令もこれを准正とした旨、『続日本紀」大宝元年の条に明記されている、と。

そこで、日本律令の中から、魏晋南北朝の律令法の影響を受けているといわれているもの、および我国古来の慣習法といわれるものを幾つか取上げて、これまでの研究成果(11)を紹介しながら検討してみよう。そうすることによって、古田のいう倭国=九州王朝の律令制度の一端を垣間見ることができると思うからである。

『筑後国風土記』逸文(『釈日本紀』巻一三)に筑紫の君磐井の墓墳の状況が記録されている。(12)(13)(14)

磐井は、生前自分の墓を作り、その東北角に別区(号して衙頭(がとう)という)を設け、人と猪の石像を展示している。その中央には、解部(ときべ)という人物が縦容(しょうよう)として立っている。その前に偸人(とうじん 盗人)が伏せ、その側に贓物(ぞうぶつ 盗品)である猪四頭がいる。解部(現代なら検察官兼裁判官)が、偸人を取調べ、かつ裁いている裁判の場である。

古田は、磐井がこのような展示場を自分の墓の側に作らせた理由は、磐井は裁判の基礎をなすべき法令(律を中心とする律令)の制定と施行を、自己最高の治績と見なしていたからであるという。(10) そして、磐井は、大将軍の本営を示す中国側の術諮「衙」を用い、贓物・偸人という法律用語・漢語を用いている。このことは、磐井が「大将軍」と称した倭の五王の継承者、すなわち倭王であることを示すと共に、他面において漢語を公的な日常世界において使用させていたことを示しているという。

一方、朝鮮半島では、高句麗が小獣林王三(三七三)年に律令を制定し(『三国史記』高句麗本記)、新羅は法興王七(五二〇)年に律令を頒示している(15)(16)(17)(18)(『三国史記』新羅本紀)。ところが、倭王武は、南朝宋の順帝の昇明二(四七八)年には、使持節・都督・倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事、安東大将軍・倭王に除せられている。その諸軍事の六国の中の新羅に律令が公布された時に、倭王側に律令がないとは考えられない。(10)

しかし、磐井を斬ったという継体の側には、律令が制定された形跡はない。『日本書紀』が、継体の反乱を磐井の反乱と記したのは、八世紀時点の近畿天皇家中心の大義名分論による。筑紫の君側は、糟屋屯倉を継体に与えただけで、日本列島の代表王者としての大義名分は依然として保持していた。だが、その権威の低下は、免れなかったであろう。

ところで、筑紫の君磐井が健在であった頃の倭国の領域は、かなり広大なものであったと思われる。倭王武は、南朝宋の順帝への上表文において、「東のかた毛人(倭国の東隣の倭種)の五十五国を征伐し、西のかた衆夷(倭国の本拠)の六十六国を帰順させ、さらに海を渡り海北(韓地)の九十五国を平らげました」という。また、古田(19)によると、『常陸国風土記』において、常陸国を巡狩する倭武天皇は、倭王武である。そうすると、倭王である筑紫の君磐井の軍事権は、我国では関東にまで及び、朝鮮半島では、新羅・加羅・任那さらには倭王武が自称したように百済にも及んでいた可能性があろう。

では、磐井の律令は、どのようなものであったのだろうか。

泰始四(二六八)年西晋の武帝が公布した泰始律令は、中国法制史上画期的な意義をもっていた。(20)(21)(22)(23) 泰始律令の成立によって、刑罰法規としての律と行政法規としての令が、明確に分岐したのである。しかし、律と令の分業が成立しながら、刑罰法を重視する法家の伝統的思想は、この後も一貫して存続する。律令格式の先蹤は、晋代にあるが、律令格式の体系が整うのは隋代以後である。泰始律令は、東晋・南朝宋・斉に承継された。梁・陳は、律令を制定したが、晋律令を基本としたものであった。新羅の法興王の律令は、晋の泰始律令の影響下に成立した高句麗律令を母法とする。(24)(25) 泰始律令は、南朝の冊封体制下にあった東夷の国々を、太陽のように照らしていたのである。

倭国の女王壱与は、泰始二年(『晋書』〈唐・房玄齢、六八四〉武帝紀、『日本書紀』神功六六年条所引『晋起居注』)西晋に入貢した。『晋書』によると、武帝年間の西晋には、東夷諸国がしきりに、来献・内附・帰化している。その後も倭国は、東晋の安帝の義煕九(四一八)年倭王讃が方物を献じたのを始めとして(『晋書』安帝紀)、南朝宋には珍・済・興・武と朝献して軍号を授与されるなどして(『宋書』〈梁・沈約、四八七〉)、少なくとも倭王武が梁の高祖武帝の天監元(五〇二)年鎮東大将軍から征東将軍に進号(『梁書』〈唐・姚思廉、六二九〉)するまで、南朝の冊封下にあった。

このような倭国が、晋泰始律令の影響を受けて、律令を制定するに至ることは、必然であろう。磐井の律令は、晋泰始律令を範として作られたと考えられる。しかし、解部という官職名が中国にはみられないように、律においては特に倭国の個有の伝統が重んじられていたであろう。磐井の墓の別区=衙頭は、政所であるといい、石馬三疋・石殿三間・石蔵二間が存在する。石殿は政治・行政を執行する宮殿、石蔵は租税などを収納する倉庫と思われる。磐井は、律のみではなく、令も制定していたといってよかろう。

解部は、『養老律令』職員令の刑部省および治部省の条に現われる。 (26)(27)(28)

刑部省の大・中・少の解部は、争訟を問い窮めることを職掌とし、罪人に直接接触し、罪状を調べた。取調べに当たっては、拷問を実行する任に当たっていた。治部省の大・少の解部は、譜第の争訟を鞫問(きくもん)することを掌(つかさど)った。クガダチなどの神判も用いたことであろう。譜は系譜であり、第はその次第である。治部卿の職掌である本姓、すなわち氏姓の争訟を問うという重要な任務を負わされていた。そして、解部は、「其の解部は是れ別司と為す。同員に在(あ)らざる也。」(『令義解』治部省)とあるように、司法事務を管掌するある程度独立した品官であった。

しかし、養老官位令によると、刑部大解部は従七位下、刑部中解部および治部大解部は正八位下、刑部少解部および治部少解部は従八位下であって、その相当官位は刑部省・治部省の他の官人と比して格段に低い。解部は、裁判手続における中枢的位置を、もはや占めていなかったのである。

養老令刑部省および治部省の制は、それぞれ唐の刑部大理寺および礼部太常寺の官制であるが、解部に相当する「別司」たる官職は唐制にはない。解部は、我国独特の官職であって、唐制の導入によって設けられたものではない。解部は、いわゆる大化前代の百八十部の一つであって、部民を率いて司法事務に携わった伴造・伴部の一種である。伴部は、原則として負名氏(なおひのうじ)の入色者から採用されることになっている(『延喜式」巻一八・式部上)。負名氏とは、職業に関係ある名称を氏名とする氏であり、後に別の氏名を称しても、もと負名氏より出て祖先の職業を世襲していたものは、依然負名氏とされていた。(29) 養老職員令の官司は、多くの伴部が配属されているが、それらは、倭国固有の政治組織に遡るものである。解部は、物部氏の支族である苅間連・韓国連などから補任されている。(26) 解部をもって氏名としなかったのは、衆人の嫌悪するところであったのであろうという。

そして、養老律令の下では、唐制にのっとった司法官吏が存在し、彼らによって合理的な俗法裁判制度が励行されるようになると、神判や拷問の技術を世襲する解部は不要となり有名無実の存在となった。桓武天皇延暦一八(七九九)年四月辛丑詔勅(『類聚国史』巻一〇七・職官部一二)および平城天皇大同三(八○八)年正月二〇日詔勅(『類聚三代格』巻四・加減諸司官員并廃置事)によって、令制下七〇人置かれていた解部は、わずかに治部省の解部六人のみに削減された。磐井の律令のもと、栄光に輝いた解部の歴史に幕が引かれたのである。

筑紫の君磐井に次いで、倭国において律令を制定したのは、日出づる処の天子多利思北孤であろう。磐井の半世記余りあと、「天子」を自称した多利思北孤が律令を制定しないはずはない。(10) 『隋書』(唐・魏徴、六三六)イ妥*国(=倭国)伝には、「新羅・百済・皆イ妥*を以て大国にして珍物多しと為し、並びに之を敬仰し、恆に通使・往来す」とある。その新羅のみならず、この頃にはすでに、百済にも律令があったのである。(18)

イ妥*国のイ妥*は、人偏に妥。

『隋書』倭国伝の刑罰記事は、「其の俗、人を殺し、強盗および姦するは皆死し、盗む者は臓を計りて物を酬いしめ、財無き者は身を没して奴と為す。自余は軽重もて或は流し或は杖す」という。

そこには、すでに北魏で成立している死・流・徒・杖・笞という五刑に対応する死・流・杖という法律用語がみられる。(30) 賊すなわち盗物の量を計って、それに見合つ物を被害者に賠償する制度や、所定の賠償をなし得る財力を有しない者は、被害者に身柄を委付して奴となって被害を償わしめる刑は、東夷の諸国において古くから行なわれてきた。唐の名例律以贓入罪の条にも、盗犯に対する倍贓制が規定されている。

『隋書』イ妥*国伝の刑罰記事は、倭国の刑法すなわち律の存在を明示している。しかし、その獄訟は、磐井の時代と同じく、拷問・クガダチなどという古来からの色彩をまとった手続きのままであった。解部も相変わらず権勢を誇っていたであろう。

『隋書』イ妥*国伝は、官位十二階について、「内官に十二等あり。一を大徳と曰(い)い、次は小徳、次は大仁、次は小仁、次は大義、次は小義、次は大礼、次は小礼、次は大智、次は小智、次は大信、次は小信、員に定数無し」という。冠の制度は、隋代に始めて制定されたと別記している。これらは、倭国に官位令・衣服令があることを示している。

『日本書紀』推古紀の「冠位」十二階は、「官位」とは異なる。『日本書紀』推古紀は、「大唐」に朝貢したと告げており、「隋」に朝貢したとは書かれていない。推古紀のいわゆる遣隋使は、遣唐使の記録が、十二年上にずらしてはめ込まれていることから、現代人が遣隋使と思い違いをしているにすぎない。(10) 日出づる処の天子は、『日本書紀』の聖徳太子ではなく、倭国=九州王朝の王者である。しかし、倭国は「兵(常備軍)ありといえども征戦なし」という。倭国は、五六二年任那日本府を失って朝鮮半島から撤退し、かつ近畿天皇家の勃興を目前にし、すでに征服戦争を遂行する能力はなかったのであろう。

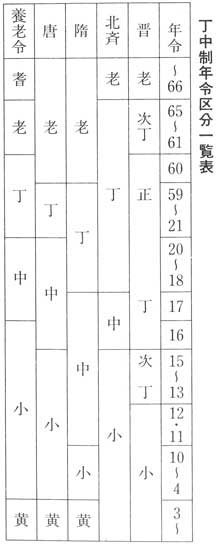

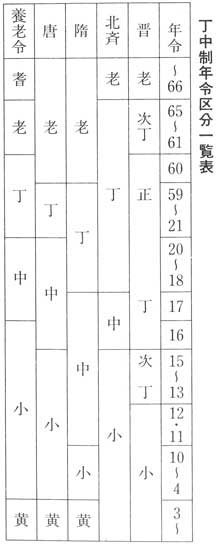

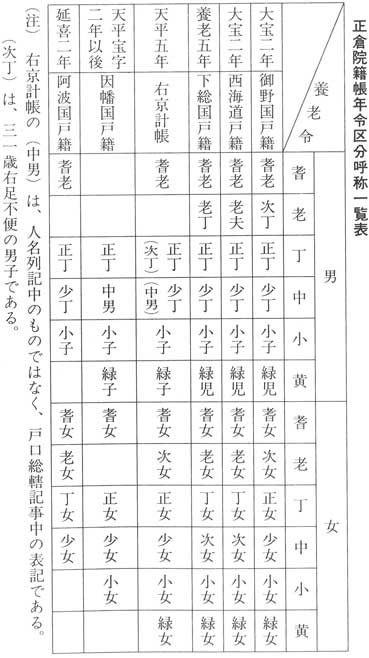

中国では古くから、年齢を基準にして兵役・賦役を課すことを目的として、年齢を区分する制度が実施されてきた。(31) これを丁中制と称する。

養老戸令においても、「凡そ男女は、三歳以下を黄と為(せ)よ。十六以下を小と為よ。廿以下を中と為よ。其れ男は、廿一を丁と為よ。六十一を老と為よ。六十六を耆と為よ」と規定し、「凡そ老残(老丁および正丁に相当する年令の残疾者)は、並に次丁(じちょう)と為よ」という。そして、同賦役令では、次丁に課せられる調と役(庸)の負担は、正丁の半分と定めている。丁は、課役の負担者であることを示す用語である。

ところが、大宝二年の御野国戸籍・西海道戸籍(正倉院文書)における年令区分呼称について実際の使用例をみると、中男を少丁、老男を次丁または老夫、中女を次女または少女、老女を次女また老女と記載している。これらは、大宝律令の戸令の規定によって、記載されているという。(32)

この次丁の語は、晋の戸調之式(『晋書』食貨志)に見えるだけで、北斉以降唐に至るまでの丁中制には使用されていない。(8) 晋制の次丁は、正丁(一六歳〜六〇歳)より年少の一三歳〜一五歳および年長の六一歳〜六五歳の両者を含む年令区分とし、正丁と次丁の賦課率を二対一としているのが特徴である。(33) そして、晋制と養老戸令では、正丁より年長の者については二段階の年令区分があるのに対し、隋唐の丁中制は、正丁より年長の者の年令区分は老(六〇歳以上)の一段階だけであり、次丁に該当する年令区分は存在しない。

そこで、晋・北斉・隋・唐・養老令の年令区分を、仁井田陞『唐令拾遺』(一九六四年復刻版)により、正倉院籍帳(戸籍・計帳)に記録された年令区分呼称を、竹内理三『寧楽遺文』上(一九七七年訂正五版)によって一覧表にしてみると、我国の丁中制、特に正倉院籍帳に現われた年令区分呼称が、晋制に似ていることがよく分かる。

虎尾俊哉(34)は、このような我国の丁中年令区分を、晋の戸調之式と比較検討し、唐令を下敷として日本令が制定される以前から、晋の制度が我国に流入し、ある程度定着していたことを示しているという。流入の経路は、次のように考えている。まず、正倉院蔵の「新羅国民政文書(35)」においては、老・除・丁・助・追・小という六等の丁中制が見られ、丁より年長の者を除老の二段階に分かっている点が晋制と同様であることに着眼し、晋の朝鮮支配を通じて、晋制が新羅の律令制度に継承されたと想定する。そして、我国には、任那のミヤケを媒介として導入され、後期ミヤケ制支紀において丁中制が行なわれるようになったのではないかと推定している。

井上辰雄(36)も、養老戸令の次丁という用語と大化の時代に見られる戸之調は、晋制には認められるが唐令にはないので、それらは後期的ミヤケ制の遺制とみなすべきではあるまいかという。

勝浦令子(37)もまた、晋の年令区分が、大化前代においても、先進的なミヤケでは実施されていた可能性はかなり高いと思われるという。晋の次丁の中に、我国の少丁にあたるものが、開始年令や賦課率は異なるが含まれている。そして、十代半ばから課の対象となっていることは、『日本書紀』欽明三〇年の吉備白猪屯倉の丁籍関係の記事「年甫十餘」との関連が考えられ、また、晋制は課口を丁として把握している点が、丁籍の丁(力役をあらわす男丁 よほろ)と類似した関係があることを、その理由として挙げている。

大宝律令は、唐の律令を継受しようとしたのであるから、年令区分呼称にわざわざ晋の制度を導入することはあり得ない。西晋の泰始律令は、南朝においてそのまま継承されていたのであるから、南朝と深い交流があった倭国が、晋の年令区分呼称を受容していたと考えてよいであろう。

したがって、大宝二年の御野国戸籍と西海道戸籍に現われた「耆老・次丁・正丁・少丁・小子・緑児」「耆女・次女・正女・少女(次女)・小女・緑女」という年令区分呼称は、倭国=九州王朝系のものであって、日本国は大宝律令では倭国の丁中制の用語を継承したのである。そして、日本国は、倭国色をできるだけ払拭しようとして、養老律令において、少丁・少女(次女)を中男・中女、緑児・緑女を黄男・黄女と修訂し、唐の年令区分呼称に近づけたのであろう。しかし、永年の倭国の年令区分呼称の伝統は、我国の社会に広くかつ奥深く滲透していたとみえ、養老律令施行(七五七年)後の大平宝字二(七五八)年以後という因幡国戸籍にも緑子・少女、延喜二(九〇二)年の阿波国戸籍にも少丁・少女という年令区分呼称が記載されている。『万葉集」にも、「緑児(みどりご)の為こそ乳母(おも)は求むと言へ乳飲(ちの)めや君が乳母求むらむ」(二九二五番)と緑児という言葉が歌いこまれている。現在においても、緑児は、「三歳ぐらいまでの小児」の意味(新村出編『広辞苑』、一九六三年版)で用いられている。

正倉院籍帳については、曽我部静男(39)(8-b) が、大宝二年御野国戸籍は西涼建初一二(四一六)年の戸籍に、大宝二年筑前国戸籍・養老五年下総国戸籍は東西両魏時代(東魏武定五年・西魏大統一三年、五四五)の戸籍に、その様式が似ており、唐の形式に類似していないので、大宝・養老の戸籍の源流は、唐には無くて、それ以前の中国の制度にあることを示している、と指摘している。そして、西涼様式の根源は西晋にあり、両魏様式の根源は北魏にあり、我国へは、西晋型西涼式のものが先ず流入して実施されていた所へ、後から北魏型両魏式のものが入って来て、所によっては西涼式を両魏式に改めたが、改めない所もあって、両者が併存するに至ったという。

なお、西涼式の大宝二年御野国戸籍の系統に属するものには、和銅元(七〇八)年陸奥国戸籍((40) 正倉院文書)と秋田城跡出土の和銅七(七一四)年出羽国戸籍(41)があるが、養老五(七二一)年下総国戸籍以降は、両魏式の大宝二年西海道戸籍(筑前・豊前・豊後)の系統だけが残存している。

御野国戸籍と西海道戸籍の記載様式の差異が、曽我部のいうように、編戸制度が我国に流入した時代差のみを示しているのであれば、同一国家内の同時代に両様式が併存したことを、合理的に説明することは困難である。

西涼式や両魏式のような古い時代の戸籍の様式が、唐の様式(42)を無視して、大宝律令施行後も現実に使用されている事実は、両様式が古くから定着して実施されていたので、近畿天皇家においても、直ちに様式を統一できなかったのであろう。筑紫の君磐井が、西晋型西涼式の戸籍の様式を採用した頃は、御野・陸奥・出羽も倭国の勢力圏にあり、それらの国にも同じ様式が導入されたが、その後、日出づる処の天子が北魏型両魏式の戸籍の様式を実施した時代には、倭国は大義名分上は日本列島の代表王者であるものの、御野・陸奥・出羽は倭国の直接の支配から離脱していたので、北魏型両魏式の様式を受容せず、その結果、両様式が併存するに至ったのであろう。

なお、編戸制度は、井田法、占田・課田法、均田法あるいは班田収授法のような田制・地割制度を実施することを目的として採用されるものであるから、我国における方格地割・条理制の成立と不可分の関係にある。

岸俊男(40)は、正倉院籍帳の研究に当たっては、単に記載様式の相異(43)だけでなく、その内容に立ち人って、もう一度総合的に再考すべき段階に到達しているという。その内容についての研究の一例として、西海道戸籍には存在しないが、御野国戸籍に見られる「少丁兵士」の研究を挙げておこう。(44)(45)

兵士の年令は、養老軍防令簡点次条に「軍に在る者、年六十に満ちなば、軍役免(ゆる)せ」と規定されているが軍役の開始年令は明示されていない。しかし、健児(こんでい)の開始年令が二〇歳である(『続日本紀』天平宝字六<七六一>年二月辛酉条)ことから、大宝令以後の律令軍制は正丁兵士を基本としていると考えられている。そうであれば、御野国が属していた東国には大宝以前から少丁年令を含む軍制が存在したが、西海道が属していた倭国は正丁兵士のみであったという、大宝令前代の制度の差を示している可能性があろう。

正倉院籍帳についての多元史観からの検討は、始まったばかりである。(46) 正倉院籍帳の内容についての従来の研究を検討してゆけぱ、倭国=九州王朝の存在を示唆する事実が、次第に浮び上って来るであろう。

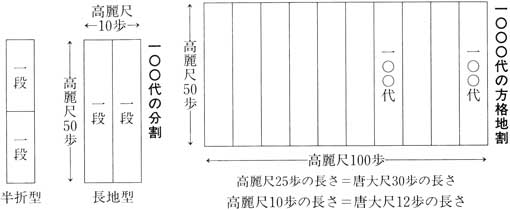

養老田令田長条は、田の面積の単位と田租について、「凡そ田は、長さ卅歩(ぶ)、広さ十二歩を段と為よ。十段を町と為よ。段の租稲(そとう)二束二把。町の租稲廿二束」と規定している。

しかし、中国では、土地の面積の表示には、一般に頃(けい)・畝(せ)・歩が用いられており、町が使用されたことは稀である。しかも、我国では、町段歩制が行なわれる以前は、田積の単位に「代(しろ)」を用いていた。(47)

代は、一定量の稲(一束代=一代)が収穫できる面積を意味していたが、やがて、田の肥瘠(ひせき)によることなく、一定面積の単位となった。我国の代制においては、高麗尺(一尺=唐大尺の約一尺二寸)の六尺平方を一歩、五歩を一代として田積の単位とし、一代から一束(=一〇把)の稲が収穫される基準であった。

ところが、大宝令で、令大尺(唐大尺×一・二倍=高麗尺)五尺平方=一歩と改めたので、百代につき三束(一段=一束五把)であった租稲を、実質的に同量とするために一段当たりの租稲を二束・二把(不成斤という)とした。しかし、旧来の百代=三束(成斤という)の田積法・租法の習慣は、容易に改まるものではなかった。そこで、慶雲三(七〇六)年格によって租法は一段=一束五把とし、和銅六(七一三)年格によって三六〇歩=一段・方六尺(唐大尺六尺)=一歩として〔『令集解』田令田長条所収古記)、租法=成斤系・田積法=不成斤系という新旧折衷の田積法・租法が確定した。(48)(49)(50)

ところで、高麗尺六尺=一歩の度地(土地の測量)法に対応する代制から、高麗尺五尺=一歩の町段歩制へ移行した時期については、慶雲三年格の解釈によって、大宝令説と浄御原令説に大別される。(51)(52)(53)

慶雲三年格は、「准レ令、田租一段、租稲二束二把以方五尺為歩 歩之内得米一升、一町租稲廿二束。令前租法、熟田百代、租稲三束以方六尺為歩 歩之内得米一升、一町租稲十五束」という。

「准レ令」の「令」が大宝令を指すことに異論はないが、「令前租法」の「令」を大宝令と解するか、あるいは浄御原令と解するかによって説が分かれる。『日本書紀』においても、浄御原令施行後の持統四(六九〇)年以後、頃(代)から町への際立った変化が見られるからである。

しかし、岸俊男は、藤原宮などから出土した木簡のうち浄御原令施行期間に属すると見られるものは、地積の表示に代を用いて町段歩ではないこと、特にその一つには五百代と記されていて一町とは記されていないことなどから、大宝令において町段歩制が成立したことを論証した。(54)

養老田令田長条は、大宝令と同文と考えられているが、一段の土地の規定は、半折(はおり)型地割であることを示している。一段は、一〇〇代の方格地割を二等分して成立するが、現存する条理制地割には長地型の一段が多い。(55)

長地形地割は、武蔵橘樹郡、駿河静岡市南東、遠江引佐郡、越前足羽郡(六條村)、近江国湖東平野一帯、山城乙訓郡、大和平野一帯、摂津平野、播磨平野、讃岐平野、伊予今治平野、松山平野、筑前(福岡市席田附近)筑後平野、肥前三養基郡、肥後平野(宇土郡)などに分布し、五・六世紀の間に盛んに設置されたヤマト朝廷直轄領のミヤケ、国府、郡家と一致するといわれている。(56)

その原因は、代制の方格地割が、一辺が高麗尺三〇〇尺(五〇歩)、他辺が六〇〇尺(一〇〇歩)の長方形が基本で、その中は長辺が一〇等分され、外へは長辺の方向に連なっていたからである。すなわち、水野柳太郎は、一段方格の内部の分割時の畦畔の設定による実面積の減少が、長地型は半折型の半分に止まることなどから、実際には長地型が普及したという。(57) 令文の半折型地割は、代制の現実を無視した、机上プラン的要素が強かったのである。

大宝令は、代制を唐の田積法である頃畝歩制に変更することが困難であったため、町段歩制をとることによって唐制の三段階の単位を形式的に継受する一方で、代制の性格を残しながら、町段歩制を実施しようとした。代制方格地割が、我国の古代社会に広く普及し、かつ深く根づいていたために、代制を根底から一掃することができなかったのである。

また、度量衡についても、唐制への切換えは容易ではなかった。(57)

代制の面積計算は、六尺=一歩であるから、五尺=一歩の唐制の影響を受けていない。『続日本紀』大宝二(七〇二)年三月乙亥(八日)の条には、「始めて度量を天下の諸国に頒(わか)つ」とあって、大宝令の施行と共に唐制に基づく新しい度量が頒布されている。これ以前の大尺は高麗尺で、小尺はその六分の五であったが、新しい尺は唐大尺を小尺とし、その一・二倍を大尺としたものと思われる。度地は、大尺五尺=一歩として、高麗尺の五尺=一歩と一致させようとしたのであろう。しかし、和銅六年には、唐令を継受して大宝令を制定したときの不手際を修正するため、度量衡を改正した(『続日本紀』和銅六年二月壬子条)。度地尺に関しては、唐大尺を大尺とすることにより、一歩を六尺として安定させたのである。

それでは、代制の方格地割は、いつ頃成立したのであろうか。

『令集解』田令田長条の古記が引用する幡説では、令制の度地尺で一歩五尺となる大尺を(唐大尺の一・二倍を令大尺として高麗尺に一致させて)高麗法と呼び、和銅六(七一三)年の度量衡改正以後の大尺が唐大尺であることと区別している。古記は、天平一〇(七三八)年頃に成立したとされている(58)ので、その頃には、代制と令大尺は高句麗から伝来したと考えられていたようである。

水野柳太郎(57)は、中国では周の井田法に始まる方格地割の観念が成立していたので、我国への稲作の伝米とともに、政治技術や土地支配の技術が輸入され、耕地面積と労働力との調和を図った可能性があるという。したがって、収穫量と関係する代制面積の存在は、高麗尺の輸入よりも遡るかも知れない、方格地割による面積計算も、必ずしも高麗尺のみに依存するものではなく、別個の尺度によっても成立が可能である、という。

森浩一(59)は、古墳の造営に当たっては、六世紀中頃以降は約三五センチの高麗尺、それ以前は約二四センチの晋尺によったと推定している。しかし、水野は、晋尺では、残存する方格地割とかなり大きな差を生じるので、更に古く約ニ一センチ(高麗尺の六寸相当)の尺が伝えられた可能性もあるという。(57)

曽我部静雄(8)-(a)は、『日本書紀』成務五(乙亥=一三五)年の条に、「阡陌(せんぱく)に随って(60)邑里を定む」とあることから、長地型の地割が、成務の時代に行なわれていたと主張している。そして、長地型地割は、縦の線すなわち阡に重点を置いて造られた地割りであり、阡は仟とも書き、仟と代とは字形が似るので、仟をもって代と見誤ったり、書き誤って、代と称する丈量単位が生まれたという。また、成務の在位は東晋の初め(三一七)前後と思われるので、西晋の武帝が実施した占田・課田法を輸入して実施したという。

ともあれ、代制は倭国において実施され、磐井の律令において、田令の基本とされていたと考えてよかろう。また、日本律令では、度量衡の単位は唐制によっているので、高麗尺とその度地法が倭国律令において採用されていたことは確実である。山東半島の地に建国した北魏・北斉の土地制度(一畝三六〇歩制)や、東魏尺(曲尺の一尺二寸)のような延びた尺が、朝鮮半島を経て我国にもたらされたのではないかという説(47)もあるが、代制がいつ始まり、高麗尺がいつ倭国に伝来したかは、現在のところ分からない。

ここでは、養老公式令に上申文書として定められている、牒式・解(げ)式・辞式のうち、殆ど用いられることがなかった辞式を除く、牒式と解式について検討しよう。

養老公式令には、二種類の牒が定められている。一つは、内外の主典以上の官人個人が、諸司に上申する場合の公文書である。もう一つは、移式の移を転用した牒で、僧綱(僧正・僧都・律師)・三綱(上座・寺主・都維那)と俗官官司との間の報答に用いられる公文書の様式である。

しかし、八世紀以降、実際に行なわれた牒は、令の規定にもかかわらず、俗官官司相互間では、唐の牒と同じく、下達文書としても、平行文書としても、あるいは上申文書としても用いられている。個人を差出者とする牒にも、上申文書と下達文書として用いられている牒があり、個人名で出しても、その内容は官司の牒であるものも存在した。

早川庄八(61)は、このような現象について、令の規定にかかわらず、唐の牒制が準用された可能性が最も大きいように思われるという。

ところで、一九九一年、滋賀県野洲郡中主町西原・湯ノ部遺跡から、「丙子年」の年紀を持つ文書文簡が出土した。(62)

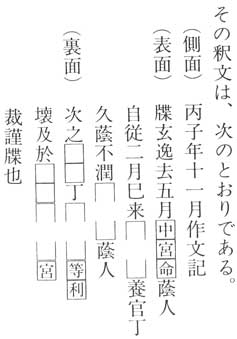

その釈文は、次のとおりである。

(側面)丙子年十一月作文記

(表面)牒玄逸去五月中宮命蔭人

自従二月巳来□□□養官丁

久蔭不潤□□□蔭人

(裏面)次之□□丁□□□等利

壊及於□□□□□宮

裁謹牒也

文意は、官丁の玄逸が、蔭(おん)人の資格を得ているが、その蔭を受けていないので、是正を求めているという。

この木簡は、養老公式令の牒式では、結文が「謹牒」と規定されているのに、「謹牒也」となっている点や、宛先が書かれていない点を除くと、養老牒式に一致している。

牒は、唐代に始まったものではなく、南朝宋の時代にも使用されていた。『宋書』(梁・沈約、四八七)蔡廓伝には、「尚書袁愍孫牒」が見え、結文は「今牒」となっている。倭国の律令においても、牒式は存在したと思われる。湯ノ部遺跡木簡の「丙子年」は、天武五(六七八)年と考えられるから、浄御原令を班賜した持統三(六八九)年以前である。この木簡の牒は、倭国=九州王朝系の様式に基づいて書かれたものであろう。

次に、養老公式令の解式は、八省以外の内外の諸司が、所管の上級官庁に対して上申するとき用いる公文書である。

解の宛先は、太政官か、あるいは直属の上級宮司であるから、解に宛先を書く必要がない。しかし、正倉院文書には、個人が差出した解が多数残っているが、個人の解には、しばしば宛所を持つものが見られ、「啓式」「状式」に近似するものが多い。(61) 解式は、八世紀以降、令の規定の枠にとらわれず、他の上申文書である牒・辞を圧倒して、盛んに行なわれた。

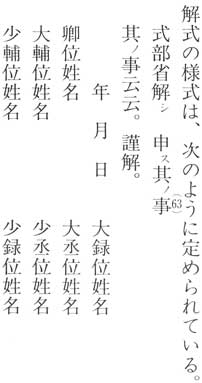

解式の様式は、次のように定められている。

式部省解シ申ス其ノ事 (63)

其ノ事云云。謹解。

年 月 日 大録位姓名

卿位姓名 大丞位姓名

大輔位姓名 少丞位姓名

少輔位姓名 少録位姓名

ところが、藤原宮出土の木簡に「膳職白主菓餅申解解」と書かれた習書木簡がある。「膳職」は、大膳職・内膳職に分化する大宝令以前の職名である。「主菓餅(くだもののつかさ)」は、大宝令では大膳職に属する伴部であるが、伴部は大化前代からのものであるから、浄御原令下でも存在したであろう。この木簡の特徴は、「白(もうす)」にある。「白」は、藤原宮出土木簡にみえる「(宛先)の前に申(白)す」という文書形式に使用される。

そして、平城宮朱雀門付近出土の過所木簡に「関々司前解」というものがある。この木簡は、記載されている位階からみて、大宝・和銅年間の藤原宮当時のものとみられている。この木簡の「宛先(関々司)の前に解す」という表現は、やはり大宝令以前の書式から公式令書式に移る過渡的な表記法であるという。(64)(65)

東野治之(66)は、中国では、四世紀頃に「某の前(または坐前)に白す」の形式が、書状の宛名や冒頭に記す文言として行なわれていたという。我国の文書形式へは、むしろ隋唐以前の古い使用例が影響を及ぼしたとみるべきであるという。

日本古代では、上申文書の最も一般的な形式が解であるのに対し、唐ではそれに相当するのは牒ないし辞である。唐代の一般上申文書には、解は用いられていない。『大唐六典』(唐、玄宗・李林甫等注、七三八)では、上申文書として表・状・牋・啓・辞・牒をあげているが、解はない。そこで、黒板勝美(67)は、解は唐制にない文書形式であり、解式はおそらく中国六朝時代に行なわれた文書形式の影響であるとした。

しかし、仁井田陞(68)は、開元公式例残巻の符式条に「凡応為解向上者、上官向下皆為符」とあること、および『唐律疏議』(唐・長孫無忌、六五三)職制律・稽緩制書条の疏(71)に、「注に云ふ、制・勅を騰(つた)ふる符・移の類とは、正の制・勅を奉じて、更に騰へて巳(もつ)て出す符・移・関・解・刺・牒は、皆な是れなるを謂ふ。故に云ふ、『の類』と」あることから唐代にも解は存在したという。

それにもかかわらず、東野は、唐代の一般上申文書に解が用いられず、我国において極めて広く用いられた理由は、解という上申文書の形式が、唐制の影響を受ける以前から、我国で一般化していたためであり、その背景には、やはり六朝時代の制度の影響が考えられてよいという。(69)(70)

『文心雕竜(ぶんしんちょうりょう)』(梁・劉思*)に、「百官に事を詢(はか)るには、則ち関・刺・解・牒有り。」とあって、「解とは釈なり。結滞を解釈し、事に徴して以て対(こた)ふる也り。」と説いている。(67) 『宋書』にも、「雲杜国解称」(礼志二)、「興平国解称」(礼志二)、「本県令公解言上」(沈曇慶伝)と三箇所に解が現われる。解は、牒と共に倭国の磐井の律令に採用され、使用されていたといってよかろう。

劉思*(りゅうきょう)の力思*は、力三つに思。JIS第3水準、ユニコード52F0。

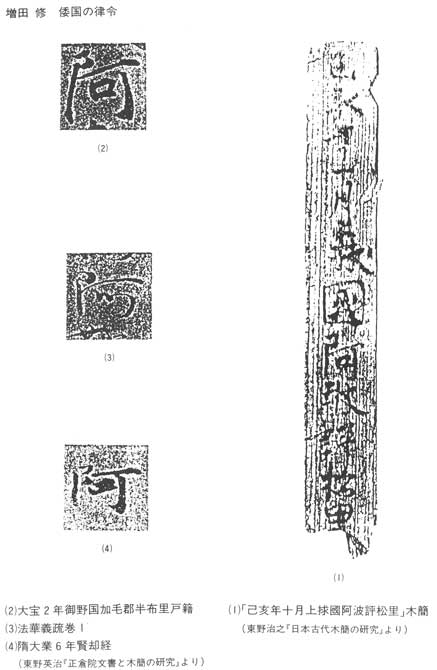

東野治之は、更に、藤原宮木簡・正倉院文書などの書風について考察し、七世紀末から八世紀初めにかけて、官人の常用書体として、六朝風の書が広く行なわれていたと指摘している。東野は、その書風を次のように分析している。(66)(70)

上総国阿波評からの荷札で己亥(六九九)年の年紀がある木簡の「阿」の字は、阜偏(こざとへん)に対して、旁(つくり)の「可」の第一画が、かなり下から引かれているという字形上の特徴がある。同様な形の「阿」は、中央で書かれたことが確かな藤原宮出土の他の文書風木簡や付札にも二点みられるばかりでなく、飛鳥板蓋宮伝称地出土の木簡にもあって、書風上の一特徴と考えられる。このような書き方は、『法華義疏』に例があり、遡れば中国南北朝時代の写経などにも同じ形の「阿」を見出だすことができる。

ところが、「阿」の字に見るような不均衡ともいえる結体は、隋唐の書蹟になると影をひそめ、阜偏のふくらみの中程またはその直下に接して旁の横画がとりつく形が一般化する。しかし、新しい形の「阿」も、隋唐になって始めて出現したのではなく、六朝からその例は多い。したがって、そのような場合は、書の全体的傾向から書風を判断しなければならない。木簡では、古い形の「阿」がすたれ、新しい「阿」が優勢になってゆくのは、おおむね奈良時代前半である。

「阿」の他、「国」「可」「此」「奴」などの書体や、特異な門構えの書き方、肩の丸い柔軟な書き方、楷書・行書の中で二、三の文字のみ草体で書く慣習などは、六朝風の書風の影響が認められる。

また、正倉院文書の大宝・養老の戸籍は、地方の官人の筆になったものであるが、その書風は六朝風のものである。特に、養老五年下総国戸籍は、郡司の筆蹟と確認されている、という。

日本においては、このように七世紀末から八世紀初めにおいて、六朝風の書が盛行したのに対し、同時期の中国は既に唐朝の治下にあり、書の上でも六朝から隋にかけて行なわれた奇古な書風を一掃して、王義之を範とする階好な書が風靡していた。東野は、このような日本と唐との間の書風の大きなずれが生じた原因は、朝鮮で行なわれていた書風の影響に求めるべきであるとして、新羅真興王(五四〇〜五七五)の磨雲嶺碑、正倉院の「新羅国民政文書」、『日本書紀』持統五年の書博士百済末士善信の存在をあげる。

しかし、より直接的な原因としては、百済から倭国への仏教伝来をあげることができる。『隋書』イ妥*国伝によると、倭国は「仏法を敬す。百済において仏教を求得し、始めて文字あり」という。百済の仏教は、沈流王元(三八四)年、東晋から胡僧の摩羅難施*を迎え、翌年漢山州に仏寺を創建して僧一〇人を置いたことから始まった(『三国史記』百済王紀、『三国遣事』〈高麗・一然〉巻三)。そして、百済王余映が、東晋義煕一二(四一六)年、使持節節都督・百済諸軍事・鎮東将軍・百済王に任ぜられるなど、南朝の冊封下にあった。したがって、倭国の仏教は、南朝系の仏教であり、その仏教と共に伝米してきた文字の書風が南朝風であることは、自然なのである。中小路駿逸(72)と古賀達也(73)は、倭国=九州王朝への仏教伝来は、四一八(戊午)年ではないかという。

施*は、方の代わりに阜偏。JIS第四水準、ユニコード9641。

ところで、東野は、文字は支配の道具として、統治の手段と深く結びついていたので、書風の変化には、政治制度なども含め当時受容された文化系譜の違いといったものか、反映しているべきであるという。そして、八世紀前半を境に起る書風の変化は、統治機構一般の変革と無関係ではなく、唐制を範とする律令的諸制度確立の一環であり、このような変化の起る前段階において六朝風の書が、中央・地方を問わず広く普及していたため、それだけに影響は後まで残り、奈良時代を通じて徐々に消失した、という。

東野治之の研究は、倭国=九州王朝において律令が制定・施行され、文書行政が行なわれていたこと、そして、七世紀末〜八世紀初頭に、日本列島の主権者が倭国=九州王朝から日本国=近畿天皇家へ変化したことを、如実に物語っているといってよいであろう。

日本律令に規定された制度のなかで、唐律令に存在せず、魏晋南北朝に特有な制度や我国固有の慣習法といわれる制度は、倭国の律令に淵源を有している可能性が高い。そのような制度は、前記の他にも数多く日本律令の中に「緑児」のように眠っている。古田武彦の唱える多元史観の手によって、ゆり起こされるのを待っているかのように。例えば、仕丁・采女・舎人の制度あるいは僧正・僧都制などは、魏晋南朝の制度の影響があるという。

従来、そのような制度は、個々ばらばらに検討され、中国・朝鮮の制度を個別に受容したのであろう、あるいは固有法であろうという程度で、総合的に考察されることは少なかった。その原因は、「日本列島には、近畿天皇家以外に、律令を制定しうる公権力なしという、証明なき信仰に依拠していたため(10)」であろう。倭国=九州王朝に律令があったことを前提にして、始めてそれらは体系的な制度の一環として位置づけることができるようになり、その結果、倭国の歴史像の内容が一変することになるであろう。

倭国が白村江の戦に敗れた六六三年から大宝元(七〇一)年に至る期間は、近畿天皇家が倭国から日本列島の代表王者の地位・大義名分を奪取するために、列島各地の王者・豪族を、言向(ことむ)け平(やわ)し、あるいは討伐して、着々とその支配体制を築き上げ、新たな法体系を構築しつつあった時代といってよいであろう。

『続日本紀』は、文武五(七〇一)年三月甲午(二一日)、「元を建てて大宝元年としたまふ。始めて新令に依りて官名・位号を改制す」という。近畿天皇家は、始めて独自の年号を制定し、始めて自ら制定した新令=大宝令によって官制・位階・服制を施行した。近畿天皇家は、日本列島の代表王者であることを宣言したのである。

注

(1) 砂川和義・中沢巷一・成瀬高明・林紀昭「大宝令復原研究の現段階」(一)(『法制史研究』三〇、一九八○)。

(2) 律令研究会編『訳註日本律令』二・三〈律本文篇、上・下〉、一九七五。

(3) 井上光貞・関晃・土田直鎮・青木和夫校注『律令』日本思想大系3、一九七六、本論文中の養老律令の条文の引用は、本書によった。

(4) 滝川政次郎『日本法制史』上・下〈講談社学術文庫〉、一九八五。滝川は延暦一〇(七九一)年に刪定律令二四条が施行され、同一六年には刪定令格四五条が施行されたが、これらはいずれも律令を改訂したものであって、広義の格に属するという。刪定律令は、弘仁三(八一二)年停止され、刪定令格もまもなく廃止された。

(5) 石尾芳久『日木古代法の研究』、一九五九。

(6) 高塩博「日本律編纂考序説」(『法制史研究』三〇、一九八〇)。

(7) 水本浩典『律令注釈書の系統的研究』、一九九一。

(8) (a)曽我部静雄『日中律令論』、一九六三。(b)同『律令を中心とした日中関係史の研究』、一九六八、(c)同「中国律令史の研究』、一九七一。

(9) 井上光貞『井上光貞著作集』一、一九八五。

(10)古田武彦『法隆寺の中の九州王朝』古代は輝いていた III〈朝日文庫〉、一九八八。

(11)日中律令制の比較研究の動向については、武光誠「日中律令制比較研究関係文献目録」(『東洋文化』六〇、一九八〇)、同「日中律令制比較研究の動向」(一)(二)(三)(『明治学院論叢』三〇八・三一三・三一八、一九八〇、一九八一)を参照されたい。

(12)福本日南『日南集』、一九一一。

(13)奥野彦六「筑後国風土記逸文『磐井の墓』に見える解部」(『律令古代法』、一九六六)。

(14)古田武彦『よみがえる九州王朝』〈角川選書〉、一九八三。

(15)武田幸男「朝鮮の律令制」(『岩波講座世界史』六、一九七一)。

(16)井上秀雄「新羅律令体制の成立」(『日本史研究』一三九・一四〇、一九七四)。

(17)井上秀雄「古代朝鮮における唐律令の影響」(『中国律令制とその展開』、一九七九)。

(18)井上秀雄「百済の律令体制への変遷」(『律令制 ーー中国朝鮮の法と社会』、一九八六)。

(19)古田武彦『倭人伝を徹底して読む』、一九八七。

(20)堀敏一「晋泰始律令の成立」(『東洋文化』六〇、一九八〇)。

(21)堀敏一「魏晋南北朝における律令法体系の成立過程」(『中国律令制とその展開』、一九七九)。

(22)中田薫「支那における律令法系の発達について」「『支那律令法系の発達について』補考」(『法制史論集』四、一九六四)。

(23)泰始律令および梁・陳律令ならびに北朝系律令は、散逸して現存しない。それらの逸文は、程樹徳『九朝律考』(中華書局版、一九六三)に収録されている。なお、秦始令の逸文は、浅井虎夫『支那ニ於ケル法典編纂ノ沿革』(一九七七、影印版)にも収録されている。

(24)田鳳徳(渡辺学・李丙沫訳)「新羅の律令攷」(『李朝法制史』、一九七一)。

(25)林紀昭「新羅律令に関する二・三の間題」(『法制史研究』一七、一九六七)。

(26)利光三津夫「解部」(『律令制とその周辺』、一九六七)。

(27)熊谷公男「治部省の成立」(『史学雑誌』八八 ーー 四、一九七九)。

(28)石井紫郎「古代国家の刑事『裁判』素描」(『国家と市民』三、一九八七)。

(29)阿部武彦「伴造・伴部考」(『日本古代史論集』上、一九六二)。

(30)井上光貞「隋書倭国伝と古代刑罰」(『季刊 日本思想史』一、一九七六)。

(31)鈴木俊「唐代丁中制の研究」(『史学雑誌』四六 ーー 九、一九三五)

(32)米田雄介「大宝二年戸籍と大宝令」(『日本古代の国家と宗教』下、一九八〇)。ただし、大宝二年戸籍は、浄御原令に依拠しているという説もある。

(33)西晋の田制・税制については、藤井礼之助『漢三国両晋南朝の田制と税制』、一九八九を参照されたい。

(34)虎尾俊哉「ミヤケの土地制度に関する一試論」(『史学論集 対外関係と政治文化』第二、一九七四)。虎児俊哉「日本古代土地法史論』、一九八一に収録

(35)新羅の丁中制についての分析は、浜中昇『朝鮮古代の経済と社会』、一九八六を参照されたい。

(36)井上辰雄「『ミヤケ制の政治史的意義』序説」(『歴史学研究』一六八、一九五九)。

(37)勝浦令子「律令制支配と年令区分」(『続日本紀研究』一九一、一九七七)。

(38)正倉院籍帳の年令区分呼称の用語の使用例の分析については、平野博之「中男と少丁」(『日本歴史』二八一、一九七一)を参照されたい。

(39)曽我部静雄「西涼及び両魏の戸籍と我が古代戸籍との関係」(『法制史研究』七、一九五六)曽我部は、戸口数集計の記載方法が御野戸籍は初めに男と女とを文章にして記載しているが、筑前戸籍・下総戸籍は終りの所に課口と不課口とに大別した表が掲げらている点に相違があると指摘している。

(40)岸俊男『日本古代籍帳の研究』、一九七三。

(41)ジャパン通信社『月間 文化戝発掘出土情報』一〇九、一九九二年一月号。

(42)古代中国の戸籍の形式の変遷については、池田温『中国古代籍帳研究』概観・録文、一九七九を参照されたい。

(43)宮本救「戸籍・計帳」(『古代の日本』九、一九七一)。

(44)米田雄介「大宝令前後の兵制について」(『続日本紀研究』九 ーー 四・五・六合併号、一九六二)。

(45)野田嶺志「律令軍事機構の成立とその役割」(『日本史研究』一五〇・一五一、一九七五)。

(46)古賀達也「『大宝二年西海道戸籍』と『和名抄』に見る九州王朝の痕跡」(『市民の古代研究』四九、一九九二)。

(47)亀田隆之「日本古代に於ける田租田積の研究 ーー度量衡制との関連を通して」(『古代学』四ー二、一九五五)。

(48)池田久「田積法・租法および口分田班給率の変遷について」(『皇学館論叢』一九 ー 一、一九八六)。なお、田令集解古記の田積法三転説についての学説は、田中卓「令前の租法と田積法の変遷」(『律令制の諸問題』田中卓著作集六、一九八六)を参照されたい。

(49)八木充「田租制の成立とその意義」(『山口大学文学会誌』一二 ー 二、一九六一)。

(50)伊野部重一郎「八木充氏『令前の租法』を中心として」(『日本上古史研究』七 ー 六、一九六三)。

(51)伊野部重一郎「浄御原令と町段歩制」(『日本歴史』四九一、一九八九)。

(52)村山光一「代の制と班田収授制」(『史学』四九四、一九八〇)。

(53)梅田康夫「大宝二年(七〇二)西海道戸籍の受田額記載について」(『歴史教育』一一 ー 五、一九六三)。

(54)岸俊男「方格地割の展開」(『日本書紀研究』八、一九七五)。

(55)弥永貞三『日本古代社会経済史研究』、一九八〇。

(56)竹内理三「條里制の起源」(『日本歴史』二三、一九五〇)。深谷正秋「條里の地理的研究」(『社会経済史学』六 ー 四、六 ー 四、一九三六)。

(57)水野柳太郎「面積計算法と方格地割」〔『名古屋大学日本史論集』上、一九七五)。

(58)井上光貞「日本律令の成立とその注釈書」(『律令』日木思想大系3、一九七六)。

(59)森浩一『古墳の発掘』〈中公新書〉一九六五。

(60)阡陌(せんぱく)は、仟佰とも書かれ、井田法の地割である、仟佰は田間の道で、南北を仟と呼び、東西を伯と呼ぶ。

(61)早川庄八「公式様文書と文書木簡」(『木簡研究』七、一九八五)。

(62)ジャパン通信社『月刊 文化戝発掘出土情報』一〇、一九九二年二月号。

(63)「式部省解 申其事」は、「式部省解(げ)し 申す其の事」と訓む(田中卓『住吉神代記の研究』田中卓著作集七、一九八五参照)。なお、太政官に向かうもの以外は、結分を、「謹啓解」とせず「以解」とする。

(64)岸俊男「木簡と大宝令」(『木簡研究』二、一九八〇)。

(65)荊木美行「初期律令官制研究の論点」(『古代史研究の課題と方法』、一九八九)。

(66)東野治之『日本古代木簡の研究』、一九八三。

(67)黒板勝美『虚心文集』第五、一九四一。戸川浩暁訳注『文心雕龍』上〈新釈漢文人系64〉、一九七四。

(68)仁井田陞『唐令拾遺』、一九三二。

(69)東野治之「大宝令成立前後の公文書制度」(『律令制社会の成立と展開』、一九八九)。

(70)東野治之『正倉院文書と木簡の研究』、一九七七。

(71)律令研究会編『訳註日本律令』六、一九八四。

(72)中小路駿逸「日本列島への仏法伝来、および日本列島内での漢字公用開始の年代について」(『追手門学院大学文学部東洋文化学科年報』二、一九八七)。

(73)古賀達也「四一八(戊午〕年、仏教は九州王朝に伝来した ーー糸島郡『雷山縁起』の証言」(『市民の古代研究』三九、一九九〇)。