古田武彦著作集 親鸞・思想史研究編 2 原教行信証の成立 ー元仁元年問題の史料科学的研究ー

インターネット事務局注記 2003.7.15

この論文は、史料科学的研究の見本として、表示の容易なものを示したものに留まっております。

親鸞思想

その史料批判

古 田 武 彦 著

明石書店

第二篇 資料の研究

第三章 教行信証

第三節 原教行信証の成立 ー元仁元年問題の史料科学的研究ー

一

元仁元年問題は、教行信証成立論の眼目である。化身土巻の本文中に、この年限をもって仏滅時の計算が行われている以上、何人もこの年時を看過しして本書の成立問題を論ずることはできないであろう。したがってこの研究史上の事実においても、年時理解をめぐって、各種の学説が展開されてきた。江戸、明治期より昭和三十年代初頭にいたる教行信証撰述年時論争史の経緯については、すでに拙稿「親鸞の奏状と教行信証の成立 ー『今上』問題の究明ー(1)」において、これを大観した。けれども今、本稿の論証にとって、必要な吟味点をなすのは、それ以後、すなわち昭和三十年代初頭より、現今にいたる最近の研究界において提起されている、つぎのごとき問題である。

(一)昭和二十年代末より昭和三十年初頭に現れた小川貫弌・赤松俊秀両氏の論究は、親鸞唯一の自筆本たる教行信証坂東本の原本状況の分析の上に基礎をおく立論である点に、従来の教行信証成立論とは断然異なった特質を有していた。ところがその中で両氏は、元仁元年の年次をもって本書初稿撰述年次として擬する見解に対し、共に否定的な立場に立たれた。(小川氏「坂東本『教行信証の』成立過程」昭和二十八〜二十九年(2)

、赤松氏「教行信証の成立と改訂について」昭和三十一年(3) )

(二)次いで、笠原一男氏もこの元仁元年項の原本状況をめぐって独特の所見を樹立し、もって元仁元年撰述説を明白に否定された。(笠原氏『親鸞と東国農民』昭和三十二年(4)

)

(三)さらにその後、赤松俊秀氏は元仁元年以前教行信証初稿本成立説を唱道されるにいたったのであるが、ここにおいても元仁元年撰述説は決定的にしりぞけられているのである。(赤松氏『親鸞』昭和三十六年)(5)

以上のごとく、最近の教行信証成立論は、坂東本元仁元年頃の原本状況を基礎にして行われているのであるが、それら諸説は元仁元年撰述説に対し、共に否定的であることを特徴としているのである。

かかる現況に対し、わたしは坂東本の実地に臨み、顕微鏡写真撮影を含む、諸種の光学的方法をもって、その原本状況の追試、検証を行った。しかるにその測定結果は以外にも、先記諸氏の学説を支持するものとはなりえなかったのである。その上、この測定を通じて、当該部分の執筆時を検出しうる新しい所徴が現出していることを発見するにいたったのであった。以下、その状況を報告する。

二

今回の坂東本調査に関して、わたしはすでに一の報告を公にしている。「坂東本の史料科学的研究ー教行信証成立論の新基礎ー」(6)がこれである。

そこにおいては、

(一)性信奥書の問題

(二)化身土巻末三冠註の問題

(三)信証銘文の問題、

といった諸点の疑惑に対し、史料科学的解明を与えることができた。

その際使用されたのは次の三方法である。

(1) 工業用各種フィルターによる写真撮影

(2) デンシトメーター装置(Multiplier Photometrer)による黒化濃度(Density Scale)(7)

と透過率(Photometric Scale) の測定

(3) 顕微鏡写真による料紙検査 (8)。

これらの方法自体についての解説は、右の報告においてすでに記述したから、本報告においては、註

(9)に略記するにとどめた。本稿においては、これと同一の方法をもって、問題の元仁元年項の原本状況の検証を行ない、先記諸氏の諸説を検証することとする。(以下、「元仁元年項」を「本項」と記す。)

三

まずわたしは右のごとき検証に移る前に、小川、赤松両氏が本項の原本状況に対して注意せられた、正当なる指摘を確認しておかねばならぬ。

「正像末三時の開遮をのべる元仁元年のところは、左右あはせて十行の短紙である。(E86 87)

(10)行間の字詰も前後と相違するから容易に筆跡の相違も判り(11)、刪訂ののち書き改めたところである。これも初稿本から坂東本に転写しおわった直後になされた大改訂の結果とみるべく、その字画は甲類の筆跡である。かかる後時改訂のところにみる元仁元年の記事を以て直ちに『教行信証』製作年時の典拠とすることは賛意を表しがたい。」(小川氏)(12)

「ここで指摘しておかなければならないことは、この部分は、初め『袋綴』八行書きであって、それが書き直しによって五行書きとなり、左右で六行、字数にして約百字削除されたに相違ないことである。削除されたのは『安楽集』や『末法燈明記』からの引用であるか、それとも御自釈の一部か、決定は困難であるが、御自釈が書き直された可能性があることを、議論するものは銘記しなければならないであろう。」(赤松氏)(13)

「『元仁元年』の部分も、前に述べたことによって明らかなように、書直された部分にあり、初稿本に書かれてあったかどうかは不明である。従ってこれを論拠として初稿本を論ずることは望ましいことではない。」(赤松氏)(14)

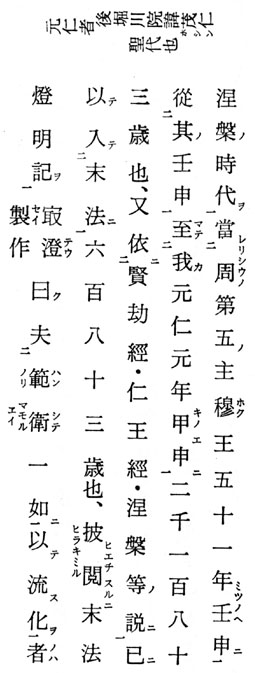

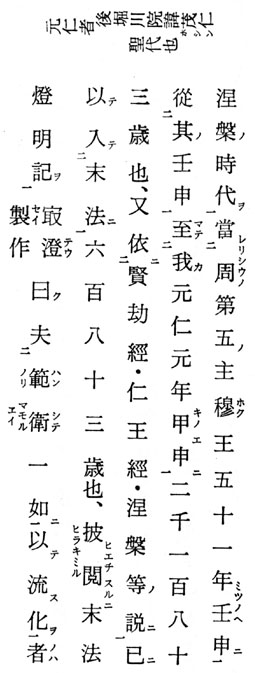

右の論述の対象となっている五行短紙部分を左に、坂東本原行格のまま提示しよう。

(上部記述 )

後堀川院諱茂仁(ホシン)

元仁者

聖代也

(本文)

涅槃ノ時代ヲ一當レリ二周(シウ)ノ五ノ主穆(ホク)王五十一年壬(ミツノヘ)申ニ一

従二其ノ壬申一至マテ二我カ元仁元年甲申(キノエ)ニ一二千百八十

三歳也、又依ニ二『賢劫經』・『仁王經』・『涅槃』等ノ説ニ一巳ニ

以テ・入テ二末法ニ一六百八十三歳也、披ヒエチ閲(ヒラキミル)スルニ末法

燈明記ヲ一[宀/取]澄(テウ) 曰ク夫二範衛(ハンシテ ノリマモル エイ) 一如ニ一以テ流ス化ヲ一者ノハ

製(セイ)作

○次頁の五行短紙(88頁)は、袋綴であるから、この前の87頁とあわせて、両面で十行である。この五行短紙一枚の前後(86頁以前と89頁以後)は八行本文であり、この一枚のみ異形である。(化身土本巻88)

先の小川・赤松両氏の論述を、両氏に明らかにされた諸点をもとに解説し、かつ要約すれば左のようであろう。

(1) 周知のごとく(15) 、坂東本の約八割は八行本文から成っており、この八行部分は、坂東本中の各種筆蹟群の中でもっとも早い時期の筆蹟(両氏とも親鸞六十三歳頃の筆蹟と認定)を示しているのであるが、この部分も実は、けっして厳密な意味での「草稿本」の体ではなく、すでに坂東本の前に存在していたと思われる一本(もちろん、これは現存していないのであるが、今、赤松氏はこれを「初稿本(16)

」と指称される)に対する、書写浄書本たる様態を呈しているのである。

(2) したがって、この八行本文に現れている文面は、その書写原本たる「初稿本」にも存在していたと見なしうる。

(3) ところが問題の元仁元年項は、八行本文内ではなく、これに対する改紙改訂部分たる五行本文の短紙内に存在している。(ただし、筆蹟自体については、五行本文と八行本文と大差はない。(17)

)したがって、改紙前の八行本文段階において、すでに「元仁元年」の年時が存在していたか、それとも、この五行本文という改訂段階においてはじめてこの年時が出現したか、に関しては、これはそのいずれとも決定しがたい。

右のごとくであるから、その結論として、原本状況が、かかる、いわば“フィフティ・フィフティ(五分五分)”の現状を呈している以上、その問題を解決せざるうちに、この元仁元年をもって直ちに「初稿本」にもまた存在したかのごとく、立論することは当をえない、という、まことに適切にして道理ある提言なのであった。(18)

四

ところが、この地点より、赤松氏はさらに一歩を進めんとされたのであった。

「初稿本に『元仁元年』が書かれていたとしても、それを論拠として、すぐに元仁元年をもって、初稿本ができ上がった時期と見たり、又は撰述を思い立った時期と考えることも、考慮を要する。『元仁元年』が、『本書』に書入れられたのは、釈尊入滅以来、聖人の時代までの時の経過を示すためのものであって、成稿の時期を意味していない。・・・『元仁元年甲申』は、聖人が釈尊入滅年代を穆王五十一年壬申と考えられたことに直接関連して選ばれたのであって、聖人が釈尊入滅壬子説をとられたなら、この年は決して採用されなかったであろう。『元仁元年』甲申が選ばれたのは、聖人が『真蹟本』を書写し、この部分を書直された時に、最も身近な申歳であったことに由ることは疑いない。」(19)

ここにおいて、赤松氏は前項のごとき“フィフティ・フィフティ”の論理による提唱地点をみずから乗り越え、今や、この「元仁元年」の年時が八行本文(ひいては初稿本)に原存したか、否か、という問題にかかわりなく、この年時を撰述年時から切り放つ視点を樹立されるにいたったのであった。そしてその論拠とされたのが「申歳による計算便宜(20)

」のための、元仁元年甲申歳使用説であった。しかし、この立論自体は、氏の創唱ではなく、(氏自身が言及しておられるように)昭和十年、禿諦住氏が「行信の体系的研究(21)」

において発表された、つぎのごとき所論の継承をなすものであった。

「『元仁元年』説の再考すべきことは、其の草本に『貞応三年(22)』 の記録の跡なく、又『末法燈明記』による「当二周第五主穆王五十一年壬申一

従二其壬申一至二我元仁元年甲申

」(自釈五四右)と、十二支によりて計算に弁したと見るときは、之を次回の『申年』たる「丙申」(嘉禎二年)まで十二年間の余裕を見(23)、若し然るときは、強ちに元仁元年を主張する必要もないであろう。(24)」

しかもかかる先行説に対し、赤松氏はこれを支持すべき一の微証を、坂東本原本状況の上に発見されることとなったのである。

「『元仁元年』を引用された聖人の意図を考えるにあたって、いま一つ指摘しなければならないことは、『元仁元年甲申』の『甲』の右傍に、『真蹟本』のその箇所のとは違う筆致で『壬』と書かれていることである。『真蹟本』以下の諸本にはこの字は書かれていないから(25)、『真蹟本』が書写され、それが基になって本書が流布した後に、書入れられたと考えられる(26)。しかしこの書の書入れが、聖人以後とは考えられない。恐らく聖人が晩年、自分で書入れられたのであろう。筆致から推しても(27)この推測は事実に当たっていると思われる。(28)」

かくのごとく、赤松氏にとって、「元仁元年甲申」の「申」の右傍に、親鸞自身、「壬」と記入したもの、と認識された(29)。そのことはとりもなおさず、「十二支に依る計算の便宜に依って(30)」仏滅年代たる「壬申」に対応して「甲申」がえらばれた、という禿諦住氏説の裏付けをなすもの、と見なされたのである。かくして、かっては一個の仮説的提案にすぎなかった禿諦住説は、今や、原本状況そのものの微証をえたこととなったかに見えたのである。けれども、このような赤松氏の「発見」は、必ずしもその後の研究界において承認されるところとはならなかったのである。氏の所論の五年後、昭和三十六年に公にされた底本的な業蹟『親鸞聖人全集教行信証2(31)』においては、右の赤松氏所見は採用されず、従来どおり(32)「元仁元年甲(キノエ)申」と版刻しているのである。

たしかにこの点は、写真(A図)において見るように、まことに異様な字体であり、はじめに書かれた字を、後に(33)、えどって書き直したものであるため「壬」か「キノエ」か、はなはだ判別が困難なのである。(34)

しかしながら、この両者の認識のうち、はたしていずれが妥当性を有するか、については、これを実証的に判別する道が、他ならぬ坂東本の原本状況そのものの中に存在している、と見なされるのである。

¥

その鍵は、「キノエ」と判読された、その最初の字「キ」に存する。赤松氏が「壬」と読まれたのは「ノエ」に相当する部分である。この場合、「キ」に当たる字は切り捨てられている。坂東本において訓点における「キ」の字の大部分は、現在の片仮名「キ」と字画を異にし、「¥

」の字を用いている(35)。したがって、「キノエ」がここの「¥

」を文字どおり「キ」と見なした結果成立したものであるのに対し、「ノエ」の部分を「壬」と読む赤松説の場合は、この「¥

」を訓読の片仮名とはまったく別種のものと見なさざるをえない。何となれば、当該部分の文面においては、独立した「キ」のみではまったくその妥当する意義を有しえないからである。そして確かにここでは、もっとも簡単な一画の「¥

」の形であるから、後時まったく別種の墨の付着したものと見なして、訓読から切り離すことも、じゅうぶんその可能性を有すると言いうるであろう。(36)

したがって、これが解決には、つぎの方法が妥当性を有すると思われる。すなわち、わたしの先に使用した光学的方法をもって、この部分の使用料墨の付着状況を検出し、もって、この「¥

」が前後の訓読の仮名部分と同一の料墨であるか、異質の料墨であるかを検出することこそ、「キノエ」説と「壬」説の当否を判断すべき「きめ手」となるであろう。

この部分に関する、デンシトメーター黒化濃度測定値のグラフを下にかかげる。(B図)

下のグラフの示すごとく、問題の「¥ 」の部分の料墨の黒化濃度は、その直前の送仮名「マ」「テ」「カ」とまったく同一の測定値を示している。(「¥

」の中、十数箇所を測定しても、全く同一領域内の数値状況が得られた。)そして、わずかに最下端の一点において、高値を検出し得たのであるが、これは末端におけるおさえの筆圧を示すものである。次の「ニ」が全体として高値を示しているのは、墨汁をふくめ直した状況を示しているのである。これに対して、この直後に現れる傍線(墨質)(37)はまったく異なった下降曲線を辿り、先記のごとき「おさえ」の筆圧など、いっさい出現していない。したがって、この傍線は先記の送仮名部分及び「¥

」の字等とは、まったく異なった料墨、料筆によっているものと認められる。

以上の状況によって帰着するところは、つぎの点である。

(1) 「¥ 」の字は、この前後の送仮名部分と同一の料墨によっていると認められる。

(2) 「¥ 」の字は、その直前の「マ・テ・カ」等に相接続して(墨汁をふくめ直さずに)記されている状況が検出されている。

(3)したがって、この 「¥ 」の字は訓点以外のものと見なして、これを訓読から切り離すことは困難であると認められる。

かくのごとくして、料墨のデンシトメーターによる測定結果は、赤松所見を否定し、逆に「キノエ」説を支持するものとならざるをえなかったのであった。(さらにこの点につき、二箇の裏付けを検出しえたので、註に詳記する。)(38)

五

坂東本元仁元年項の原本状況において、新たな所徴を発見し、その上に独自の教行信証成立論を構築し、展開されたのは『親鸞と東國農民』(昭和三十二年)(39)における笠原一男氏であった。

「坂東本『教行信証』をみれば、『仁』の字は『年』の字をかきあらためていることが知られるのである。そうすると、親鸞は最初『我元年』とまで書き、そこで『年』を『仁』に書き直しているのである。親鸞にとっては「我元年」、すなわち親鸞をして二十年間の布教の地を念仏の縁つきた地として去らしめようとする文暦元年の東国における念仏の全面的禁圧の年が、周五主穆王五十一年より「二千百八十三歳」であることを書き記したのである。しかし、考えてみれば、文暦元年から二年へ続く東国での法難の発端は、文暦元年その年にあるのでなく、実に元仁元年の山徒の念仏禁止の上奏にあることに気付いたのである。そこで、親鸞は、『年』を『仁』に書き改めて、『我元仁元年甲申、二千百八十三歳也。・・・』と書き続けたのであった。・・・親鸞にとって『元仁元年』という年は、それから十一年後の文暦元年の、親鸞にとっは単なる思い出ではなく、現実に血の通っている、『我元仁元年』であったのである。」(40)

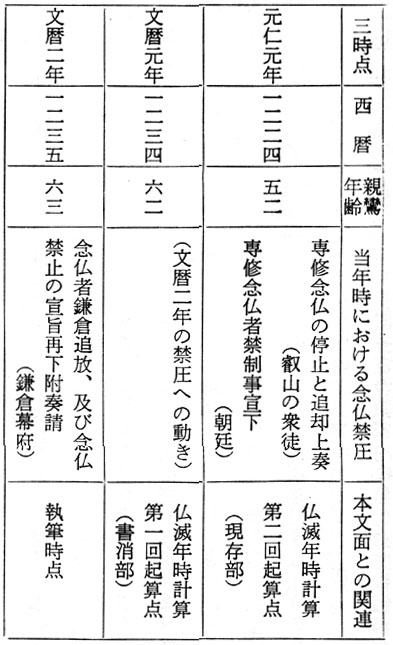

右における笠原氏の論点を要約すれば、左のごとくであろう。

(1) 親鸞は文暦二年の時点において、教行信証の元仁元年項部分を執筆している。

(2) 親鸞は仏滅年時計算を行うに当たって、執筆時点より一年前の、「文暦二年」を起算点として計算することとし、まず筆をおろして、「我元年」とまで書いた。

(3)ところが、その刹那、親鸞の脳裏に、「今回の弾圧は、「現在より十一年前の元仁元年に、実は端を発してところの、一連の弾圧の結末である。」という想念が浮かんだ。(と笠原氏は想定される。)

(4) したがって、「我元年」とまで書いた最後の「年」を消して、その上に『仁』と書き改め、そのあと「元仁甲申」と書きつづけていった。かくして現在の文面が成立した。

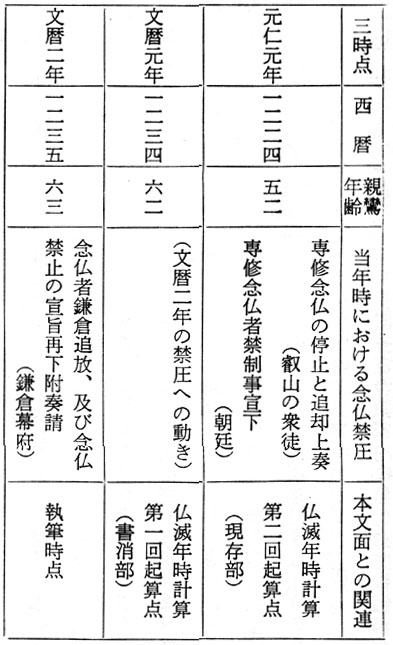

右のごとくであるが、はなはだ屈折に富んだ、運筆時点における心理的理解にまでわたっている上、その元仁元年項の一文面が十一年間にわたる三箇の時点と相関連しているとされているのである。さらにそれらの三時点のは各々念仏弾圧という社会史的背景と結合しているものとしてえらばれている。今、氏の論旨を明確ならしめるため、その大体を左に表示してみよう。

三時点 西暦 親鸞年齢 当年時における念仏弾圧 本文面との関連

元仁元年 一二二四 五二 専修念仏の停止と追却上奏 仏滅年時計算

(叡山の衆徒) 第二回起算点

専修念仏者禁制事宣下(朝廷) (現存部)

文暦元年 一二三四 六二 (文暦二年の禁圧の動き) 仏滅年時計算

第一回起算点

(書消部)

文暦二年 一二三五 六三 念仏者鎌倉追放、及び

念仏禁止の宣旨再下附奉請 執筆時点

(鎌倉幕府)

右のごとき社会史的背景の下に、親鸞は再度にわたる追憶、時間遡航を行ないつつ、仏滅年時計算を行ったものとされているのである。したがって、この場合、笠原氏は「我」を通常の理解のごとく、「周」に対する「日本」の義とせず、「私(親鸞)にとって特に深い追憶の存する」の義と見なすという、独特の理解を示されたのである。

けれども「文暦元年時点よりの仏滅年時計算」が当初の姿であろう、との想定そのものは、研究史上において必ずしも氏の創唱に出ずるところではない。

「若し、最初の原稿に文暦元年甲午に基く計算とすれば、後に至りて何故に十年前の元仁元年甲甲に改訂をみたのであろうか。それには、承久の変以後の専修念仏停止の一件が、貞応三年五月即ち元仁元年延暦寺大衆の六箇条の申状を導火線として七月五日の綸旨、ついで嘉禄の大弾圧となり、師源空の墳墓や『選択本願念仏集』の板木までも破毀となった。これが文暦元年、嘉貞元年の問題まで展開しているからであろう。この一連の念仏停止の事件の発端をあげて元仁元年甲甲とされ、仏滅年時の計数はその訂正が失念されて、もとのままとなったのではなかろうか。」小川貫弌氏「坂東本教行信証の形態」)(41)

かくのごとく、笠原説の骨骼は、この小川説の継承をなしているのであるけれども(42)、なおつぎの二点において異なっている点が注意せられよう。

(1) 仏滅計算時点については、小川氏と同じく、文暦元年としながらも、その執筆現在時点については、さらにその翌年たる文暦二年を選定されたことである。(この点、先表のごとく、鎌倉幕府の念仏者鎌倉追放令発布が文暦二年たるを、笠原氏が顧慮されたからである。)

(2) 笠原氏が小川説を補強された、そのもっとも重大な点は、原本状況に存在する所徴を新たに発見して、その支柱とされた点である。すなわち、「元仁元年甲甲」の「仁」の字が、前に書かれた字をほぼ消し去った後に書かれた、特徴ある字体が現出している点に着目せられ、そのはじめに書かれていた字が「年」であったことを指摘された。もって、「文暦元年」の意の「我元年」を、さらに十年前の「元仁元年」に書き改めつつある、親鸞の心境を如実に再現すべき、原本状況上の微証を摘出されたのである。

笠原氏は、同書の中の二頁にわたって、「元仁元年」の3.5 倍拡大写真、および6.5 倍拡大写真を掲載しておられるのであるが、氏がこの発見をもって、氏の立論の重要な支柱とされた状況をうかがい知ることができるであろう。まことにここにおいて、かっては単なる推測的仮説の領域にあった小川説は、今や原本状況の所徴において、新たに証明され、裏付けをうることとなった観を呈しているのである。

この点について、わたしは坂東本の実地について検証を行った。デンシトメーターによる測定結果はつぎのようであった。(C図)

上のグラフにおいて、「至・我・元(第一番目)年」の全体にわたって、ほぼ一定の領域内に黒化濃度数値が分布しているのに対し、第二番目の「元」の第一画(はじめの一点)のみが飛び離れた高値を示している。これは墨汁が二回重ねられた跡を示しているのである。前掲A図においてこの点を検すれば判明するように、現在「仁」の第三画の中点あたりにはじまる消す前にあった最初の字の、縦棒の末端に当たる位置であり、それが「元」の第一画と相重なっているものと見なされるのである。この点、下の「年」と対照すれば判るように、「年」の字の第六画の縦棒に当たっており、その長さも、下の「年」の第六画と相等しいのである。

かくしてみると、現存「仁」の背景に出没している、消す前の最初の字の残存部と併せみる時、この「仁」の書き改められる前に、いったん書かれて後、消された字は、笠原氏の推定されたごとく、「年」の字であると見なすのが、もっとも妥当性を有するであろう。

かくのごとく、笠原氏の鋭い観察は、客観的な光学的測定によっても、その裏付けをうるところとなった。けれども笠原説にとって、意外な矛盾点がその直後に発生しているのが認められたのである。

今、その問題点を列記しよう。

(1) 先記のごとく、「仁」の前に書かれていた、「年」の字の第六画末端と、つぎの「元」の字の第一画とが相重なっている、という原本状況が認識されることとなった。

ところが笠原説の場合、「我元年」を「甲午」の歳たる「文暦元年」の意義と解するのであるから、この場合「我元年甲午」と書き続ける途次でなければならぬ。

(2) しかし、原本状況では、先記のごとくあくまで、「我元年元年」と書き続けつつあった途次、「年」の第六画末端とつぎの「元」の第一画とが相重なった様態が厳存しているのである。

その点、原本をいかに精査、検証しても、「我元年」の次に「甲」の字の書かれかけていた痕跡は絶無なのである。

(3) したがって、この「元」の前に書かれていたのが「年」であった、という痕跡は、むしろつぎの原本状況を指向するものと見なさなければならぬであろう。すなわち、親鸞が本項を書きつつある際、はじめ「我元年元年甲申」と浄書した後、このあやまりに気附き、この最初の年を消して、(この際、つぎの「元」の第一画との重複部は残存)「仁」と書き改めた、という経緯である。近接して「元」字が二つ並んで出現しているであるから、かかる場合、誰人も経験しやすき、単純な写誤のケースである。

(4) 右は原本状況に対して、もっとも自然にして、かつ穏当な理解であろうと思われるけれども、なお笠原説にとっての、ただ一つの可能な解釈が残されているかに見えよう。それは、親鸞が「我元年」まで記入した直後に、例の、弾圧に関する十一年前に遡る回想を行ない、ただちに「年」のすべてを消して、「仁」と書き改めたとし、そしてつぎに「元年」と書きつづける際、字を削り消した跡のけばだった所に書いたために、その「元」の最初の第一画が書きなずみ、二たびこれを書きえどった、という想定である。きわめてきわどい想定ではあるけれども、なお、人間の手によるものである以上、かかるケースがありえたと想定しうるかもしれぬ。したがって、このような場合が存在したかもしれぬ、というその可能性の中において、彼の笠原説も、この原本状況(そのデンシトメーター測定結果)と共存しうるかに見えていたのである。

六

けれども、意外な地点より、この問題の最終的な解決に決着しうることとなったのであった。従来、それほど論議の対象にならなかったものであるが、坂東本元仁元年項の冠註につぎのごとき記入が存している。

「元仁者後堀川院諱茂仁聖代也」

ここについて、デンシトメーターによって、黒化濃度の測定を行ったところ、意外な状況が現出していたのである。(D図)

下のグラフに見られるように、「元仁者ー院諱茂仁ー聖代也」の三箇所については、数値の分布状態がほぼ共通している。親鸞の筆致はスピード感ある達意の筆跡であり、墨汁の濃淡が著しい。それが筆圧曲線を示すべきグラフ上においては、数値上の“落差の大きさ”となって、客観的に表現されているのである。

これに対し、奇妙な対照を示すのが、「後堀川」の字群である。数値上の落差がきわめて少なく、前記の三箇所とは異なった様相を呈している。書筆に馴達せざる者の場合など、運筆のスピードがなく、ために全体として万遍なく墨汁が付着するという状況を現出することは、誰人もしばしば知見する所であろう。この「後堀川」の三字の黒化濃度数値は、そのような状況を表示しているのである。

かくして、ここに注目して検出すると、はたしてこの三字は、親鸞自身の筆跡とは認めがたい筆跡状況を呈していたのであった。

すなわち、その筆跡状況は次のとおりである。(E図参照)

(一)「後堀川」の「後」の字は、今日通常の「後」の字とその旁(つくり)の字画をいささか異にしている。(あたかも「緩」の旁に近い様態を示している。)

ところが、坂東本の全体に出現している親鸞真筆たる「後」の字を、そのひとつひとつについて検出したところ、総計八十二個の「後」の中、一の例外もなく、そのすべてが今日通常の「後」の字の旁とまったく相等しい筆体を有していた。したがって、「後堀川」の「後」の字のごときは、いっさい存在していないのである。

さらに、「後堀川」の「後」の偏(へん)たる「彳」についても、その第三画が内側(三図)にはね上がっている点、また第一画、第二画も含めて全体として、一種異様の筆体であるため、これを坂東本全体について検証したところ、「彳」二一〇九箇所の出現を見ていたが、そのすべてが「後堀川」の「後」の「彳」とは明瞭に異なる筆体であった。(この点、さらに念のため、「イ」三四一五箇所についても検出したところ、これも「彳」の場合と全く同様であり(43)、「後堀川」の「後」の「彳」に類する特徴、筆癖を示すものは一切存在しなかった。)

また、同じく「後堀川」の「川」の字についても、その第二画が一種異様であるが、これを坂東本中に出現する親鸞真筆の「川」字(行巻六三頁三行目に出現(44))と比較すると、まったく異なった筆風を示していることが確認された。

(二)かくのごとく「後堀川」の字群が親鸞の筆跡にあらざることが検出されたのに対し、つぎの「諱茂仁」の場合は、ほかならぬ親鸞自身の筆跡に属していることが検出された。

すなわち、右の中の「院」の偏たる「阜(こざと)編」は、通常の「阜編」の字画ではなく、「卩」となっていて、いわば把手(とって)のごとき、異様の字体を示している。

ところが、坂東本全体に出現する「阜編」のひとつひとつについて検証したところ(八六五箇所出現)、幾多の箇所において、これと同等の特徴ある「卩」を検出しえた。たとえば、化身土末巻の四頁一行目、九九頁六行目、信巻の五六頁三行目九二頁七行目等はその一端である。

つぎに「元仁者ーー聖代也」についても、同じく明白に親鸞の筆跡に属している。(この点、この冠註と同紙面たる五行短紙、また次頁たる八九頁等に出現している「元・仁・者・他」等と対比しても、ただちに、これが同じき筆者(親鸞)の字体、筆風に属することは判明しよう。)

インターネット事務局2003.7.10

論文の「阜(こざと)編」は字形が表示されています。

右のように検証し来る時、わたしたちは、先のデンシトメーター装置による、黒化濃度数値変化の指示したところが、けっして偶然の事実ではないこと、すなわち、この「後堀川」の三字記入が、親鸞とは別人の手になることを確認せざるをえないのである。

もし、これを万一、親鸞自身が何らかの理由(病気等)で、平常の運筆と異なった字画、筆勢を示したものと、強いて仮定したとしても、なおつぎの一点は動かしえぬところであろう。すなわち、「(A)後堀川、(B)院諱茂仁」の、「A・B」を一気に書きつづけたという可能性は存せず、(A)部分は、(B)部分とは別箇に、異時、異墨、異筆をもって書き加えられた、という一点である。換言すれば、最初この冠註は、「院諱茂仁」という形で記入されていた、という事実を確認しうるのである。(45)

七

百錬抄は朝廷内部における日記的記録であるが、そこにつぎのような記録が現れている。

<後堀川天皇、寛喜四年頃>

○(正月)二二日。主上始令レ受二法華経一給。

<四条天皇、天福二年頃>

○(七月)二九日丙寅、院御壇所焼云々。

○(八月)六日壬申。院御所法花供結願也。・・・或云。去夜御絶入。今朝又有二此事一。及二西刻一巳御事切了。春秋二三。

○(八月)十一日丁丑。入レ夜雨降。故院凶禮也。

○九月十日丙午。故院五七日御佛事。

〔右の「主上」「院」「故院」は、いずれも「後堀川」を指称せるもの〕(46)

右に、後堀川に対する代名指称の辞として、

(1) 天皇在位期間ー「主上」

(2) 院政期間ー「上皇」又は「院」

(3) 没後ー「故院」

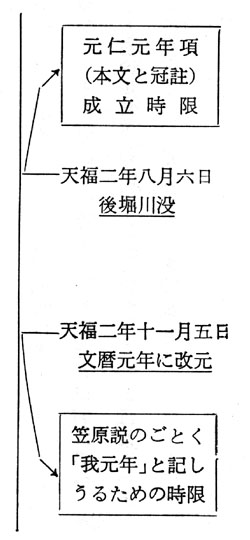

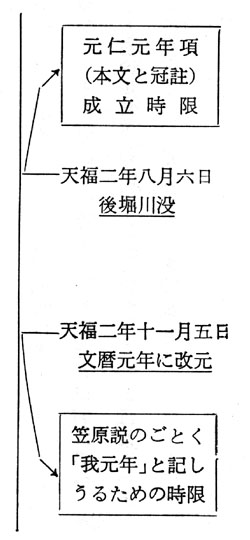

という名称がそれぞれ厳格に守られている。当然のことながら、天皇退位の貞元元年十月四日の翌日からは、「主上」の称は現出せず、没時たる天福二年八月六日の翌日以降は、「故院」の呼称に変化しているのである。事の性格上、ゆるがせにされることのできぬところであろう。このことは、この箇所のみではない。「後深草」の項においても、同様の書式が守られている(47)。かくしてみると、「後堀川」を「院」と呼称しうるのは、後堀川が天皇を退位し、没するまでの、院政期間、すなわち貞永元年(一二三二年、親鸞六十歳)の十月四日より、天福二年(一二三四年、親鸞六十二歳)の八月六日までの約一年十か月間に限定されることとなるのである。

かくしてみると、「院諱茂仁」の冠註の執筆年時が、この一年十か月間に限界内として確定しうることとなるから、坂東本中、執筆年時限界を、文献上の証拠をもって明確に確定しうる唯一の箇所が、ここに検出されることとなったのである。

右の事実の示すごとく、この冠註は天福二年(一二三四年、親鸞六十二歳)八月六日以前に執筆されているのであるから、その冠註と同時、もしくはそれ以前に書かれたはずの、本文(元仁元年頃、五行短紙)もまた、少なくとも右の年時以前に成立していた、とせねばならぬのである。

この視点より、先の笠原説を検証しよう。

右の表を検する時、わたしたちはつぎのごとき結論に導かざるをえないであろう。

第一に、笠原氏の推定されたごとき、文暦二年(一二三五)親鸞六十三歳をもって、当元仁元年項の執筆時点に擬せんとする見地は、とうてい成立しがたい。

第二に、右表のごとく、天福二年の末、十一月五日に改元の事あり、ここにはじめて「文暦元年」という年号が出現しているのである。したがって、少なくとも天福二年八月六日以前に執筆された本文中のものであるから、「文暦元年」の意義において、「我元年」と記述した、とみなす笠原氏の想定も、同じく成立不可能と言わざるをえないのである。

第三に、右のごとく、笠原説の成立しがたいことが判明した現在、先の、元仁元年項の原本状況における<年→仁>の書き直しの問題も、今や自然なる結着をうるであろう。すなわち、これは書写の際通常おこりやすき、「単純誤写」のケースにほかならったのである。(48)

八

けれども、このまことに自然なる結着点より、意外にも、従来実証的に到達しがたきものとみなされていた地点(49)への、その通路が、われわれの、前にひらかれることとなっったのである。

今、その問題に立ち入る前に、昭和三十一年の前記論文「教行信証の成立と改訂について」以後において赤松氏自身によってすすめられて来た、最近の学説史的進展について、これを検しておかねばならぬであろう。

氏は、昭和三十六年二月の論文において、つぎのように述べておられる。

「原『教行信証』はいろいろな点で現行の『教行信証』と本文が相違するが、問題の元仁元年(一二二四)の部分も現行の部分と異なっていたことが確実であって、原『教行信証』には、元仁元年(一二二四)と異なった年紀が書かれていた可能性が高い。(50)」(越後、関東時代について)

さらに昭和三十六年四月に刊せられた氏の著作『親鸞』(51)においては、つぎのように説述せられている。

「問題の元仁元年(一二二四)は、仏滅時の年数を計算するために引用したもので、この年が申歳であることが直接の原因で引用したのである。それもその書き入れのある本紙は、親鸞が坂東本を最初に書写した当時のものではなく、その直後ではあるが、とにもかくにも、用紙を改め、本文を書き直した時のものである。したがって初稿本にはそれが書き入れられていたかどうかもわからない。むしろ書いていなかった可能性のほうがはるかに多い。『教行信証』の成立は元仁元年(一二二四)の年紀と一応切り離して考察すべきである。おそらくそれ以前に成立していたと考えて誤りないであろう。」

(52)

右の所述のうち、最初の二点については、すでにわたしたちの知るところである。

第一の、「申歳計算便宜説」については、禿諦住氏の推測的仮説(53)に基づき、赤松氏は、その裏付けをなすべき所徴を坂東本中に「発見」された経緯及びその適否につき、すでに本稿において検証したところであった。(禿諦住説自体については、注53において検討した。)

第二の、元仁元年項が八行本文内ではなく、改紙部分たる五行短紙内に存在する、という問題は、この「元仁元年」年時の出現が、「五行短紙初出」か、「八行本文既出」かにつき、“フィフティ・フィフティ”(五分五分)の論理として、先に定式化しえたところであった。

これに対し、氏の所述部の後半をなす、右の傍点部のごとき所論については、われわれのかって接しえざりし見地であると言わねばならぬ。すなわち、ここでは“フィフティ・フィフティ”という禁欲の地点を超え、その一方たる「元仁元年年時、五行短紙初出説」に向かって、強い傾斜が表明されているのである。この立場は、換言すれば、「元仁元年年時、八行本文未出説」である。したがって、この地点に立てば、論理必然的に、「初稿本、元仁元年以前成立説」がクローズ・アップされて来ざるをえない。右の文の末尾の「おそらくそれ以前に成立してたと考えて誤りないであろう。」との断案は、すなわちそれを示すものなのであった。

昭和三十一年の時点においては、論理上“フィフティ・フィフティ”の立場にふみとどまっておられた(54)氏は、昭和三十六年の時点においては、さらに一歩をすすめ、そこに著作『親鸞』の基本構想を置かんとされたのである。

○このようにして、元仁元年(一二二四)以前に成立したと推定されるようになった『教行信証』はどのような内容をもつものであろうか。(55)

○『教行信証』初稿本が、元仁元年(一二二四)以前に成立した可能性が高いことが判明した以上、・・・(56)

右のごとく、氏の「親鸞」中の記述は軌を一にし、もって「初稿本、元仁元年以前成立説」がこの著述の骨骸を形成していることを示したのであった。

けれども、この立論にとっての実証的前提となっている、「元仁元年年時、五行短紙初出説」、すなわち八行本文段階においては、この「元仁元年」の年時は、「むしろ書いてなかった可能性のほうがはるかに多い。」という氏の推定は、本稿において、追跡し来った当該原本状況の事実、その光学装置(

デンシトメーター)による検出にこれを対置する時、はたして支持せられうるであろうか。

先に、笠原氏の提唱による<年→仁>書改めの問題につき、わたしはつぎの二点を指摘し得た。

(1) <年→仁>の書改めが存在した、という笠原所見そのものは支持せられうる。

(2) しかし、それは「単純写誤」のケースに属すると認められる。

右の帰結の示す意義を追跡しよう。この<年→仁>書改めという事態は、より精密に表記すれば、つぎのごとくである。すなわち、最初「我元年元年甲申」といった形で書かれかけたものを、その誤写たるに気附き、はじめの「年」を「仁」に書き改め、「我元仁元年甲申」という原型が成立した、ということなのである。しかしてこの事実はこれを裏返せば、この五行短紙にとっての書写原本たる八行本文には、やはり「我元仁元年甲申」という形で表記せられてあった、という事実に帰着せざるをえないであろう。何となれば、最初の「我元年元・・・」といった写誤が生じたのは、その書写原本自体において、二つの「元」が接近して存在しており、その第二の「元」のつぎの字が年であったことから自然的に生起した、目の錯覚であると見なすほかないからである。(57)

そしてかかる「単純写誤」に気附き、その「年」字のみ書き改めることによって、現形たる「我元仁元年甲申」の文が成立しているのであるから、この「五行短紙」の原形たる「八行本文」においても、「我元仁元年甲申」の形で書かれていたことは、およそ疑いえぬ事実とせねばならぬであろう。

このようにして、赤松氏の傾斜せられた推定点とは逆に、八行本文にもまた「我元仁元年」の年時がすでに出現してことが明らかとなった現在、その八行本文は“坂東本の書写原本の浄書形”にほかならぬのであるから、その坂東本の書写原本においてもまた、「我元仁元年甲申」の年時が存在していた、と見なすことは、今や避く能わざる論理的帰結となり来るであろう。

八

かくしてわたしたちは、元仁元年の年時と教行信証初稿本成立年時との関連を論証すべき最後の段階に到達した。前項において明らかにせられた「元仁元年年時、坂東本の書写原本既出」の事実は、ただちに当該年時をもって教行信証初稿本の成立時点と見なすに、必要にして十分な論拠を提供するであろうか。わたしたちにとって、そのためには、なお検討すべき一箇の命題が残されていると思われる。

赤松氏は前記諸論文において、坂東本八行本文の書写原本をもって「初稿本」と指称し、慣用しておられる。坂東本は従来、「草稿本」と呼びならわされ来り、あたかも教行信証の「初稿本」であるかのごとく見なされ来った。けれども、実は坂東本の大部分(八割)を占める八行本文が「浄書本」の様態を示していることから、その前に当該部分の書写原本たる一本が存したことを指摘し、その「一本」をもって、赤松氏は「初稿本」と指称されたのであった。この点、藤田海龍、小川貫弌氏などの業蹟を承けつつ、研究界の認識水準を高こうしたものと称して過言ではない。けれどもかかる最近の認識水準の上に立ちつつ、さらにこれを検証せんとするわたしたちにとって、問題意識が如上の領域にとどまることは許されない。何となれば、かって「初稿本」のごとく目途せられ来った坂東本が、その実けっして然らざりしことの判明したように、この坂東本八行本文の「書写原本」も厳密に言って、はたして真に「初稿本」なりや、それとも再稿本、三稿本の類なりや、この点に関しては、何らの実証的保証は存しないからである。わたしが本稿において、これを「坂東本八行本文の書写原本」と呼称し赤松氏のごとき「初稿本」という名称をあえて使用しなかったのも、ひとえにこの点を顧慮したからにほかならないのであった。

右の見地に立つとき、「元仁元年年時、坂東本書写原本既出」の事実は、必ずしも「初稿本既出」へと直結しないことは自然の帰結であろう。したがって、「元仁元年」の年時と、「初稿本成立年時」との関連を問うべく、その間、論理的空隙が存すると言わねばならぬ。しかも注意すべきは、当該「書写原本」もしくは「初稿本」等の原本が新たに出現せざる限り、この問題の端的な解決を不可能である、という点である。なお極論すれば、いかなる原資料が出現しても、そのさらに原々資料の存在を否認することは、論理上不可能であると言わねばならぬ。

かくのごとく思惟し来れば、事態はあたかも一種の、不可知論的空論の渦中に入り来るごとくに感ぜられるであろう。けれども、幸いにもわれわれは、最近の研究によって、かかる困難点を解き放つべき、新たな視点を導入しうることとなったのであった。

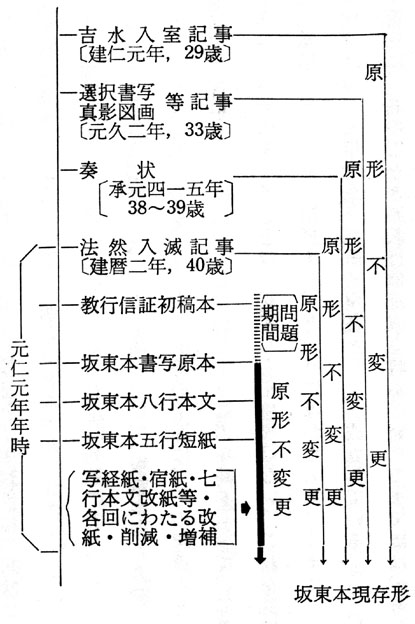

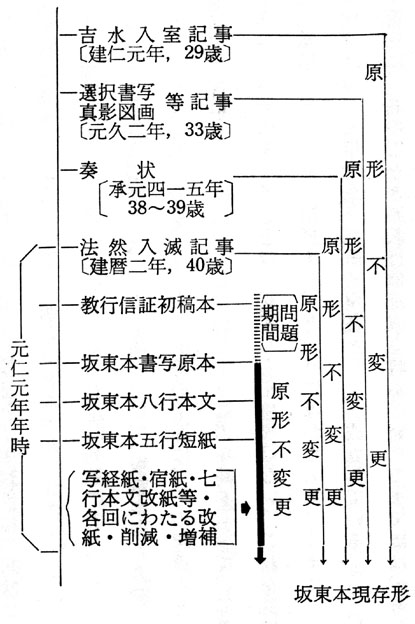

先にわたしは、「親鸞の奉状と教行信証の成立 ー「今上」問題の究明ー(58)」において、つぎのごとき諸点を解明しえた。

(1) 従来、教行信証後序と呼ばれ来った部分(化身土末巻末尾)の冒頭に存する、「竊以聖道教行証久廃、・・・経五年居諸」の部分は、流罪中、承元四(五)年の時点において、執筆され、もって朝廷に呈出された、親鸞の「奏状」の中心部分を特出し、これを掲載したものである。したがって、その中において、「後鳥羽」を「太上」天皇と指称し、土御門を今上と指称したのは、、当の執筆時点(承元四、五年、親鸞三八、九歳)における、「上皇」と「現任天子」を正確に呼称したものにほかならない。

(2) 選択集書写、法然真影図画等を記載した段(右の部分の後)も、元久二年の、その当の時点において、若き親鸞(三十三歳)自ら執筆した、記念すべき文書をここに掲載したものと見なす時、従来存してた諸疑問(「名之字」「今年」等)はすべて解決する。ことに「本師聖人今年ハ七旬三ノ御歳也」の表現について、従来諸家によって、親鸞の時間表記が必ずしも厳密でない証拠であるかに見なされ来ったのであったけれども、今や逆にその時間的表現が厳密に保存されていることを示していたのであった。

(3) 同じく、右の二文書の間に存する「建暦辛西暦吉水入室」記事と、「法然入滅」記事(追悼の賛文)も、それぞれ当該時点において執筆された文書の、一部転載と見なされる。

右の状況を集約するとき、わたしたちは、教行信証坂東本の史料的性格として、つぎの一点を認識せねばならぬ。すなわち、親鸞は坂東本中において当該執筆時点を表示すべき「執筆年時表現」について、これにあえて変改を加えることなく、その原形状、原文面を保持せんと欲している、という事実である。今、この点を表示してみよう。

右の表の示すところによって、つぎの二点が注意せられよう。

第一に、親鸞初期文書の文書形式(およびその年時表記特徴)が、最後(坂東本現存形)まで保存せられている。

第二に、坂東本八行本文の「書写原本」の表記様式(「我元仁元年甲申」の年時表記)が、その後坂東本に加えられた、幾多の改紙、削減、増補の各時点を経過しつつ、原形不改変のまま、坂東本現存形まで保存せられている。

右の二点より、顧る時、たとえ坂東本の「書写原本」が、文字どおりの「初稿本」でなかったとしても、その間(右の表中の「問題期間」)において、変更が存したとは、信じがたいであろう。(しかも、この「書写原本」が、すなわち「初稿本」であるという可能性もまた十分存するのである。)

したがって、右のごとき、坂東本における年時表記に関する史料性格の認識により、ようやくにして、わたしたちはつぎのごとき結論を、必要にして十分なる用意をもって、見定めることができる地点に到達するにいたったのである。すなわち、それは“「元仁元年」の年時は、原教行信証(初稿本)の執筆時現在地点として、親鸞によって、そこに記録され、そこに保存せられている。”という帰結なのである。

九

以上のように、光学的測定に基ずく検証と、史料性格の吟味により、原教行信証の成立が元仁元年をもって「執筆時現在」としていることが明らかになった。

今、本稿の帰結が性格に内包しうる点を左に列記しよう。

第一に、原教行信証とは、その大体において、坂東本の約八割を占める八行本文に相当する内容のものである。(59)

第二に、元仁元年の年時は、末法計算の文面に、その起算点として出現したものであって、本書の「奥書」などに記せられたものではない。したがって、この年時をもって、原教行信証の「起筆」とか、「完成」とかの、局限された意義に擬することは、必ずしも正確ではない。これを厳密に規定すれば、当該部分の「執筆時現在」が「元仁元年」あることを指証する、というにほかならぬ(60)。ゆえに、「教行信証、元仁元年撰述説」ではなく、「原教行信証は、元仁元年時点を執筆時現在として、成立している。」というのが、厳格なる表現と言うべきであろう。

第三に、右のごとき、原教行信証成立時点にいたるまでには、それ以前の各段階の、自筆文書、資料等が使用されたものと見なされる。建仁元年の吉水入室文書。元久二年の選択集書写、真影図画文書、承元四〜五年の奏状、建暦二年の法然入滅追悼の賛文等、これらが原形状のまま使用されていることは、私の先に立証しえたごとくである。

第四は、教行信証完成時点の問題である。親鸞は、この「原教行信証」に対し、その後度重なる改紙・改削増補等を加えつづけた。五行短紙、写経紙、宿紙、七行本文等はすべてそれを物語っている。八行本文自身の中においてさえ、推敲の後は歴々と遺存しているのである。

したがって厳密な意味において、親鸞自身に「完成時点の意識」が存在したかどうか疑わしいのである(61)。(坂東本に「奥書」の存しないことも、この点と関連しよう。)むろん、これはけっして教行信証が「執筆継続中」という意味での未完成書であることを意味するものではない。いったん完成段階にいたりつつも、ふたたび三たび改削を加え、彫琢をやめぬという、親鸞の基本姿勢に基づくもの、と言わねばならぬ。

十

以上のごとくして、わたしたちが教行信証が吉水入室時点より、晩年にいたる各段階において、執筆、加筆時点を有する、文字どおりのライフワークであること、そしてその中核をなす、原教行信証が親鸞五十二歳の元仁元年を執筆現在時点のメルクマークとして、いったん成立していたことを明らかになしえた。

かかる認識時点からは、従来の元仁元年撰述説と晩年撰述説、さらには近年の早期撰述説等各説の論争史は、いわば文字どおり止揚(アウフヘーベン)されうることとなるであろう。したがってこの論争の中で提起された幾多の視点は、今後教行信証の思想史的研究に対して、有効なる光を投ずることとなろう。ことに晩年撰述説の場合、晩年執筆の際、何ゆえ「元仁元年」の過去に遡って末法起算せねばならぬか、という疑問への回答を提示せざるをえなかったため、元仁元年の年時に対し、さまざまの「特殊意義」を発見せんと努めることとなった。覚信尼誕生記念説、法然十三回忌記念説、鎌倉幕府専修念仏弾圧記念説、三願転入記念説等である。これらはいずれも、今や「原教行信証執筆時現在」の、個人的心理と社会的背景とを示し、さらに親鸞が原教行信証著作を志した、その根本動機を明らかにする上で、重要な示唆を与えるものとなるであろう。

けれども本稿においては、元仁元年の年時的性格の史料科学的検証にその筆をとどめるとこととし、右のごとき、もっとも興深き思想史的命題については、ふたたび稿を新たにして、これに臨みたいと思う。

最後に、快く貴重なる坂東本原本を実見せしめ、各種撮影等を行なうをえしめられた、藤島達郎氏はじめ東本願寺当局の、関係のすべての方々の学問的寛容に対し、深い深い謝意を繰り返し述べさせていただきたい。この研究にとって、それがいかに不可欠なりしかは別言を要せぬ所である。また学問上のこととは言いながら、失礼の批言のみ多くせし諸先学に対し、仰いで厚顔の無礼を謝し、伏して仮責なき叱正を乞いつつ、筆を擱かせていただきたいと思う。

注

(1) 『真宗史の研究』所収、昭和四十一年十二月宮崎博士還暦記念会、永田文昌堂刊(本書五〇三頁)。

(2) 「教行信証撰述の研究」所収、慶華文化研究会編、百華苑刊。

(3) 「親鸞聖人真蹟 国宝顕浄土真実教行証文類影映本解説」所収、のちに『続鎌倉仏教の研究』(平楽寺書店刊)にも収録。本稿の引用頁数は前者による。

(4) 山川出版社刊。

(5) 吉川弘文館刊(人物叢書)。

(6) 『仏教史学』十三巻一号(本書五六〇頁)

(7) Tokyo Photoelectoric Laboratory LTD

(8) 坂東本の全体について、約六十箇所にわたって顕微鏡写真撮影を行なった。その一部は先記注(6)

の論文に引用し写真掲載したが、その全体は別の論文において報告する。

(9) 今、本装置(デンシトメーター)による測定方法の大体を要記しよう。この装置によって、測定写真中の墨色部分の透過率(Photometric

Scale)と黒化濃度(Density Scale)がメーターに表示される。後者は前者の逆数の対数である。この数値を表示することによって、筆跡のいわば筆圧曲線がグラフに現われることとなるのである。したがって、そこには筆致の緩急、墨色変化の様態が如実に表現され、もって筆跡の個性、筆癖が客観化されるのである。(ただし右数値は、墨色部分の数値より、料紙部分の数値を除去することによって得られる。その除去の方法は、透過率の場合は両者の比、黒化濃度の場合は、両者の差によって得られる。)

(10) Eは小川貫弌氏による分類(五行短紙)。数字は坂東本化身土本巻頁数。

(11) 小川氏は、八行本文の筆跡を「基本筆跡」と呼び、この五行短紙改訂部分の筆跡を「甲類筆跡」と呼ばれた。

(12) 注(2)論文二三三頁。

(13) 注(3)論文二〇頁。

(14) 同右、二九頁。

(15) 注(2)二〇三頁参照。

(16) この用語について本稿第八項において吟味した。

(17) 厳密に観察すれば、この五行短紙部分は、七行本文と八行本文との中間の筆跡と言うほかはない。しかし八行本文の側に近いことは、小川・赤松両氏の考察されたごとくである。

(18) 五行短紙部分に改訂されたのは、赤松氏の指摘されたごとく、約百字削除のためであるから、この元仁元年の年時自体の変更のためではない。(年時のごとき小部分書き換えの場合、簡単に墨で消し、傍記すること、八行本文に見えるごとくである。)したがって、右の削除に際して、副次的に末法年代起算年時もまた変更されたか否かは、形式上全く五分五分の可能性を有すると言うほかないであろう。

(19) 注(3)論文三〇頁。

(20) 注(21)書の表現に拠る。(一三四頁)

(21) 法蔵館刊。

(22) 貞応三年十一月二十日、元仁元年と改元。

(23) 禿諦住氏が「十二年間の余裕」を見出さんとせられた理由については注(53)に述べたごとくである。

(24) 注(21)書一二九〜一三〇頁。

(25) この点、西本願寺本について見ると、明らかに「キノエ」と記しているのであるから、赤松氏とは異なった読み方をしたというに過ぎず、「この字は書かれていない」という氏の表現は不正確と言わねばならぬ。

(26) この点においても、前注(25)の問題が関連して来ると思われる。強いて赤松氏のごとく考えれば、はじめ「キノエ」とあったものを、後時にその「ノエ」のみを利用して、「壬」と改造したものとも考え得るかもしれないが、その場合、つぎの四点において無理を生じよう。

1. 「キ」のみ残したままにしてある点、不自然である。

2. 「キノエ」とは別個に「壬」を記して何ら不都合なく、「ノエ」を改造する必然性がない。

3. 「甲申」の「甲」の字が、「申」のごとく書き損じているため、「甲」なることを示すべき「キノエ」の傍訓は有用である。したがって「ノエ」改造はいよいよ不自然である。

4. たとえ「申歳計算便宜説」を取ったにしても、ここに「壬」を記入すべき必然性、有効性は別段存在しない。

(27) 「壬」の字は、A図に見らるるごとく、通常の筆跡ではなく、書き直しのための異様な筆体である。したがって、これ自身が一定の筆跡年代を証示しているわけではない。赤松氏の推測は、注(25)(26)の問題に関連して立てられたものであろう。

(28) 注(3) 論文二一頁。

(29) この場合、仏滅年時たる「壬申」と関連してこの「甲申」年時を撰んで末法年代起算点としたのだ、という親鸞の意識がこの「壬」にメモ的、断片的に掲示されたもの、と赤松氏は考えられたようである。

(30) 注(20)参照。

(31) 親鸞聖人全集刊行会

(32) 大正十五年四月十六日大谷派本願寺発行になる「真実教行証文類」(坂東本を活字化せるもの)は、「キノエ」と読んでいる。

(33) このえどり直した時点が本項執筆中の時点であるか、赤松氏が推定されたごとく、さらに晩年であるかは、この筆致のみからは判じ難い。

(34) 他にも坂東本中に同様の例を見出し得る。化身土末巻の冠註「号 後鳥羽院(ノチノトハノト)一」の場合も、「後」を書き損じた上、傍訓「ノチ」の「チ」の字をえどり直して、ために不分明である。

(35) この点注(38)に後述。

(36) この「元仁元年甲申」の直後の「二千」の右横の傍線のごときは明らかに後時別個に書き入れられたものである。(次行以降にもこの種の傍線記入が存する。)

(37) 注(36)に言及した傍線である。

(38) 第一、「キノエ」説にとって、一つの問題点は、「キ」の筆体である。入筆の起点が通常の「︱」とは逆の方向をとって入っているからである。(A図参照)(この点、むしろつぎの「二千」の右横の傍線の場合の入筆と方向を同じうしている。)

そこで、この点につき、坂東本中に出現する、すべての「キ」を点検したところ、つぎのごとくであった。

1. 坂東本中に「︱」が五五五箇、「キ」が二十一箇、総計五七六個出現している。

2. 右の中、たとえば証巻三十五頁一行目の「︱」ごときは、明らかに「キノエ」の「キ」と同一の入筆状況を示している。したがって、この点、「キノエ」の「︱」は、親鸞による筆体の「キ」と見なし得ることが判明した。

第二、元仁元年項の場合、「甲申」の「甲」の字をいったん「申」と書きあやまり、それを「甲」にえどり直した後、右横に「キノエ」と書きなずみ、この訓字を後にふたたびえどり直して、ためにかえって読み難い様相を呈したと見られる。ところがこれと全く同業のケースが、坂東本中に検出された。教行巻一三八頁七行目の事例である。すなわち、はじめに書いた字をえどり直して、「時」と書き、これが前の字と重複していささか不分明のため、「トキ」(「ト︱」の筆体と傍訓を右横に記入したが、これもえどり直して書いてあるため、一種読み難い字画を呈しているのである。(前注(34)にあげた「号後鳥羽院(ノチノトハノト)」の「後」字の場合も、これと類似のケースである。)

なお附言すると、親鸞の場合、十二支の「エト」の「エ」については、「エ」「ヘ」混用である。たとえば、「ミツノヘ」<化身土末巻八八頁一行>「ミツノエ」<化身土末巻六五頁四行>のごとくである。

(39) 注(4) 書

(40) 同右二五一〜二五二頁

(41) 龍谷大学論集第 345号(昭和二十七年十二月)一七八頁

(42) 笠原氏は注(4) 書二六七頁に小川氏の論稿(注(41)部分)を引用しておられる。

(43) 「彳」も「イ」も、共に筆勢は外側(左側)に湾曲し勝ちであり、しばしば左上方に向かって筆端がはねられるのが、親鸞の筆癖である。

(44) 頁数は坂東本コロタイプ版(昭和三十一年十一月二十八日発行)による。

(45) この冠註は或は三段階を経ていると思われる。すなわち、

第一、「院諱茂仁」(親鸞真筆、本文に対して正しく直角の向きで書かれている。

第二、「後堀川」(親鸞の弟子による“借筆の類”か。

第三、「元仁者 聖代也」(親鸞真筆、「院諱茂仁」とは微妙な方向上のずれがあり、本文に対して必ずしも、直角ではない。)

以上のごとく、一応考えられるのであるけれども、この五行短紙の上端部が切りとりそろえられた跡が存するから、その部分が判明しない以上、右の三段階の経過も確定的とは言い得ないであろう。(「後堀川」が「元仁者 聖代也」より後の記入である可能性も存しよう。)

なお、この冠註部分について、他筆説(山田文昭氏)、自筆説(小川貫弌氏)の対立があったが、今や本稿において明らかにせられたように、この対峙せる両説は、それぞれ部分的真実を含んでいたのであった。

(46) 新訂増補 国史大系代十一巻、一六八頁、一七六頁

(47) 百錬抄は、亀山天皇の代、後深草院政期に編述完成されているものと見なされているのであるが、その後後深草天皇の時代については、他の天皇の場合と異なり、「院上 自二寛治元一 至二建長五一」「院下 自二建長六一 至二正 元一」の二編に分けられている。この「院」が、院政中にある後深草を指称する呼称であることは言うまでもない。

(注(46)書二一七頁、二三九頁)

(48) 今、笠原説自体の中に存する二箇の問題点を指摘しよう。

第一、笠原氏は、「親鸞にとっては単なる思い出の年ではなく、現実に血の通っている『我元仁元年』であったのである。」と言われるのであるけれども、この「我」は、“我国”の“日本の”という意味で用いられているものである。

この点、親鸞の「堪一如来般涅槃時代一当二周第五主穆王五十一年壬申一従二其壬申一至二我元仁元年甲申一二千百八十三歳也」(訓省略)の表現が、この直後親鸞によって引用される末法燈明記の文に、「仏・当二第五主周王穆王満五十一年壬申一入滅若依二此説一従二其壬申一至二我延暦二十年辛巳一千七百五十歳」(訓省略)とあるものを踏襲して「我」の表記を行っていることからも明らかであろう。むろん、ここにおいて主観的副次的に親鸞の体験的表白を「読み取る」ことは後世読者の自由に属する。けれども、この点をもって、過去の元仁元年を末法年代起算点として主意的に撰び取った証跡に挙することは穏当ではないであろう。

第二、笠原氏は、親鸞がはじめ、文暦二年の意において、「我元年」と書いた、と想定される。しかし一般に年号を省略した、かような書き方は異常というほかはないであろう。少なくとも親鸞自身による全文献を通じてかかる表記はいっさい出現を見ない。化身土巻末に現れる建仁元年(吉水入室)、承元元年(承元の弾圧)、建暦元年(法然の勅免)等、すべて親鸞にとって「単なる思い出の年ではなく、現実に血の通っている」年たること、言うまでもないであろうが、その何れにおいても「我元年」と言った表記は見られないのである。また親鸞にとってモデルとされている末法燈明記の文が、「我延暦二十年辛巳」という表記を有しているのであるから、文暦元年のみに、「我元年」という特異な表現が存した、と見なさんとするのは、きわめて不自然というほかないであろう。

(49) 坂東本八行本文段階において、元仁元年項がいかに表記されていたかは、従来実証的には到達不可能と見なされていた。

(50) 「親鸞聖人の教学と伝記」真宗連合学会編、 百華苑刊二百四十一頁。「続鎌倉仏教の研究」(平楽寺書店刊)にも収録。

(51) 注(5) 書。

(52) 同右書一九一〜二頁。

(53) 禿諦住氏の仮説における問場点はつぎの三点であろう。

第一、氏は仏滅年代の干支たる「壬申」に対して、同じ えと として、過去の「元仁元年甲申」をえらんだとされる。これは赤松氏が演繹されたように、「釈尊入滅以来、聖人の時代までの時の経過を示すためのものであって、成稿の時期を意味していない。」(注(19)部分)という立場である。しかしこのような立場に立つ時、ただちに親鸞の生涯の中における、他のもっとも有力なる部分がクローズアップされよう。すなわち、「建暦二年壬申」の歳である。親鸞にとって忘る能わざる「法然入滅」の歳であり、干支は仏滅年時と完全に一致する。(「計算の便宜」は、「元仁元年甲申」の及ぶところではない。)執筆現在時点ではなく、「聖人の時代までの時の経過を示す」ものという、観点に立てば、これ以上適切なる時点はあり得ないであろう。

第二、これに対して、“執筆時現在にもっとも近い申歳”という制約を設けた場合、つぎの難点が現れる。すなわち、「計算便宜」とは、あくまでも、計算過程の問題であって、(結果的に)本文中に明記する起算点とする必要は存しない。いったん「甲申」時点までの計算をしておいて、(この際も、まず建暦二年壬申<法然入滅>までの計算をするほうが好都合である。)それにプラス・アルファすればよいのであるから、本文上においては、あくまでも執筆時現在時点の形で書いて何ら差し障りがない。かえって、単なる計算途次の時点に現出せしめることこそ、不審とせられねばならぬ。

第三、右の点は、つぎの事情に相対せしむる時、いよいよ超えがたき困難点となろう。すなわち元仁元年項五行短紙部分改訂の後、数次にわたって(九行本文、宿紙部分、七行本文等)、幾多の改訂が行われている。それらの相次ぐ改訂作業の中で、単なる計算便宜のための「元仁元年甲申」が二度改訂されず、現存形まで保存されていることは不審というほかはない。ことに赤松氏のごとく、初稿本段階では、元仁元年以前であって、「元仁元年甲申」の年記がなく、(その場合、初稿本執筆時直前の申歳は、例の「建暦二年壬申」<法然入滅>となる。)五行短紙改訂の段階で、元仁元年時点を超えていたため、「直前の申歳」として、この年次に改められたとする場合、(この場合「法然入滅」の由緒ある「壬申」の歳を書き改めたことになる。)つぎの点が問題とならざるを得ぬであろう。すなわち、この後親鸞没年まで、三度にわたる「申歳」(嘉禎二年丙申、宝治二年戌申、文応元年庚申)をむかえ、その間、坂東本に数次の改訂補筆が行われている(七行本文、冠註等)。にもかかわらず、問題の「元仁元年甲申」のみ厳として保存されてある、という点でにある。単なる「計算便宜」のためであり、元仁元年という「申歳」時点を過ぎたため、書き換えられたものと見なす場合、右の点を説明するに苦しまざるを得ないのではあるまいか。

以上が禿諦住仮説にとっての三箇の困難点である。

つぎに、昭和十年の時点において、禿諦住氏の仮説が樹立された動機について検討しよう。氏の『行信の体系的研究』の全体を子細に検すると、それはつぎの二点にあったことが明らかである。

第一、氏の著述の中、この仮説は本論第二部の「体系的行信思想の構成と発展の過程的研究」の中の「本典より見たる愚禿鈔と二門[イ葛]の文献的なる研究」の中に収められている。このことから知られるように、氏は愚禿鈔と二門[イ葛]を教行信証より後の成立と見なす立場に疑問を抱かれた。そして思想内容上より見て、これらの文献の成立を教行信証成立前、もしくは途次に求めんとする立場にすすまれた。そしてその教行信証の撰述過程を、「少く共元仁元年より、次の申歳までの間に成立し、其後多少の手を容れられたもの」(一三四頁)とし、教行信証の成立年代に対し、「多少の余裕」(十二年間)を求めんとされたのであった。

第二、氏の説は、従来の元仁元年撰述説が中沢見明氏の晩年撰述説の鋭い批判によって、もはや保ち難くみえていたという研究史的時点にあって、出現した。氏はその危機意識に立って、いわば元仁元年撰述説の補修説として、この仮説を提言されたものである。

中沢氏は、昭和八年の論文(高田学報第七号)において、高田専修寺所蔵の「唯信鈔」(文暦二年親鸞六十三歳書写)の紙背文書たる「見聞集」をもって、教行信証成立の背景に存するものとされた。これに対し、禿諦住氏は教行信証をもって、みずからの仮説によって、元仁元年甲申の次の「申歳」たる嘉禎二年「丙申」(親鸞六十四歳)までの成立とする時、問題の「文暦二年」まで「尚一カ年」の歳月が存する事(一三四頁)を特記しておられることによっても、昭和十年時点の問題意識の所在が知られよう。

けれども、現在においては、これら禿諦住氏の当面しておられた問題は、明白な解決を見ていると言わねばならない。藤田・小川・赤松氏らの努力によって、教行信証「初稿本」(八行本文の書写原本)が少なくとも、親鸞六十三歳頃以前に成立していたこと。七行本文が、八十五歳頃の改訂によること。この間にも、数次の大改訂が行われたこと。これらの事実をその大幅において、疑うものはもはやあり得ないのである。さらに従来「後序」と呼ばれていたものの大部分が、実は親鸞初期文書を点綴したものであることも判明している。(注

(1)論文)すなわち教行信証撰述期の幅と「余裕」は、禿諦住氏の予想せられた「十二年間」より、はるかに大きな広がりを見せるにいたったのである。

この点からすれば、

(一)に愚禿鈔等を教行信証撰述過程の中の一時期におかんとして構築された氏の「仮説」のその動機、その必要性を失ったものと言い得るであろう。

(二)に、同様にして中沢氏の「見聞集」問題も、現在の研究界にとっても必ずしも解き難い問題とは映じてはいない。(この点、他の論文において詳述)ことにその晩年撰述説(親鸞六十三歳以後撰述説)のごときは、もはや完全にその基礎を失うにいったたのである。

この点から見れば、昭和十年の時点において禿諦住氏を悩ませていた問題は、研究史上の現在時点においては、もはや当時の意義を失ったものと言いうるであろう。

以上の二点は要するに、禿諦住仮説が提起された、その“成立の動機”が今や失われているのである。

(54) 注 (3)書。本稿第三項参照。

(55) 注 (5)書一九三頁。

(56) 同右書二六二頁。

(57) 「我元仁元年甲申」の中の「甲」の字も、はじめ、つぎの「申」と書きあやまり(目の錯覚)、後「甲」と訂している様態が原本状況に依存している。(A図参照)

(58) 注 (1)論文。

(59) 八行本文以外の部分(九行本文、宿紙部分、七行本文等)もその改訂の背景となった八行本文が存在した場合が多いとも見なされよう。また「八行」本文の中においても、その中のある部分は、多少の筆跡上の差異が認められるから、その部分は、そのまま原教行信証の浄書形とは断じ得ない。したがって原教行信証は八行本文を主体としつつ、若干の増減を有するものとせねばならない。その厳密な状況測定は、わたしの他の論文において、必要に応じて追跡せられるであろう。

(60) ただし、元仁元年執筆時現在の「当該部分」を末法年代計算の項目のみに限定する見地は、厳密なるに似て非なるものであろう。何となれば、その場合はかえってこの起算点を親鸞没年まで(現存形を)保存せしむる必然性を失うからである。この点化身土末巻末に存する各年代のごとき、重要事件を特記し、その年次を記録するものと、おのずから撰を事にするであろう。

(61) この点、尊蓮の教行信証書写(宝治元年親鸞七十五歳)、同じく専信の書写(高田本、建長七年親鸞八十三歳)の各時点をもって教行信証の完成時点、と見なす説が存する。(前者小川氏、後者赤松氏)書写を許す以上一応の完成意識がそれらの時点において存したことは認めえようが、親鸞はさらにその後も推敲補筆を止めなかったものと思われる。七行本文のごときは前者より後と見られるべき可能性高く(赤松所見)、後者の後にも若干の手が加えられた可能性も存する。(表紙等)少なくともすでに改削、補筆の志を生前に最終的に絶っていた、という保証はない。

目次そのものは古田武彦著作集 親鸞・思想史研究編2 親鸞思想ーその史料批判ーと同じです。

新古代学の扉 事務局 E-mail sinkodai@furutasigaku.jp

著作集2目次に戻る

ホームページに戻る

制作 古田史学の会