| 天孫降臨はどこで行われたか |  |

|---|---|

| 1 吉武高木遺跡 |  |

|---|---|

| 2 伊都歴史史料館 |  |

現在ではニニギノ命(天津日子番能迩迩芸命)は伝説の人物とされています。 しかし彼は実在し、弥生時代前期末の紀元前2世紀に対馬・壱岐領域の天国(海士国 あまこく)から、筑紫(ちくし)といわれる博多湾岸に侵入ました。ニニギは天国の海兵隊のリーダーです。

ニニギは板付遺跡の日本人(ひのもとじん)を襲い、そして現在の福岡や前原を支配するようになりました。襲われた日本(ひのもと)人はよく戦いましたが負けました。そして一部は逃げて、現在東北地方の津軽(東日流)に行きました。ニニギは、侵略者であり倭国と言われた九州王朝の祖先です。

この出来事が、古事記で書かれている「天孫降臨」です。古事記によれば、ニニギは天国から北九州の筑紫の高千穂のクシフル峰へ降りました。この降りた所は韓国が見えるところです。実際高千穂(たとえば高祖山)からは晴れた日には韓国が見えます。

この「天孫降臨」の出来事が、九州の考古学で言われる「前末・中初」の切れ目、すなわち弥生時代の前期と中期で考古学の出土物が一変する原因です。

展示は伊都歴史資料館の物です。

又日本(ひのもと)は、後に日本(にほん)と言葉を言換えて、700年代から公式に大和朝廷が使用しました。

(要約 横田幸男)

以下に、資料と古田氏の見解を収録する。

古事記祝詞 日本古典文学大系1 岩波書店

(訳はその通りではありません)

故爾に天津日子番能迩迩芸命に詔りたまひて、天の石位を離れ、天八重多那雲を押し分けて、伊都能知和岐能知和岐弖、天の浮橋に宇岐士摩理、蘇理多多斯弖、筑紫の日向の高千穂の久士布流多気に天降りまさしめき。

かれ ここに あまつひこ ほの ににぎの みこと に のりたまひて、あまの いはくらを はなれ、あまの やへたな くもを おしわけて、いつの ちわき ちわきて、あまの うきはしに うきじまり、そり たたして、ちくしの

ひなたの たかしほの くしふる たけに あまくだり まさしめき。

・・・

・・・

ここに詔りたまひて、

「此地は韓国に向ひて、真来通り、笠沙の御前にして朝日の直刺す國、夕日の日照る國なり。故、此は甚吉き地。」と詔りたまひて、底つ石根に宮柱ふとしり、高天原に氷椽たかりて坐しき。

ここに のりたまひて、

「ここは、からくに むかひて、まきとおり、かささの みまえにして あさひの ただす くに、ゆうひの ひてる くになり。ゆえ、ここは いと よき ところなり。」 のりたまひて、そこつ いしねに みやはしら ふとしり、たかあまの はらに ひぎ たかしりて ましき。

説明は2枚あります。

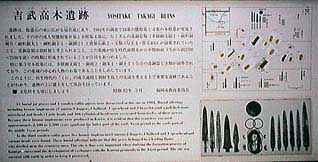

遺跡は、飯盛山の東に広がる扇状地にあり、1984年の調査で34基の甕棺墓と4基の木棺墓が発見されました。その中の成人用甕棺墓8基と木棺墓4基に、たくさんの青銅器類(多鈕細文鏡1・細形銅剣9・細形銅戈1・細形銅矛1・銅釧2)と磨製石鏃1・玉類(勾玉4・管玉466)が副葬されていたこと、青銅器類は朝鮮製と考えられること、この墓地が弥生時代前期末から中期初頭(今から約2200〜2100年前)の時期に形成されていることが注目を集めました。

特に第3号木棺墓には、多鈕細文鏡1・銅剣2・銅戈1・銅矛1と5点の青銅器と玉類が副葬されており、この墓域の中心的人物のお墓であることをしめしています。このように、弥生時代の「くに」の成立過程と朝鮮半島との交流を考える上で重要な遺跡であることがわかり、遺跡の上に盛土をして保存を図っています。

文化財を大切にしましょう。 昭和62年3月 福岡市教育委員会

1985年(昭和60年)2月、吉武高木群の第6次調査で発見された弥生時代中期初め(紀元前2世紀頃)の大型建物跡である。

建物跡は東西(梁行き)の柱間が4間(9.6m)南北(桁行き)の柱間が5間(12.6m)の規模で、四面に5柱づつの周り縁らしいものがつく。床面積は120m2以上で、我国で最古・最大の大型建物の跡と考えられる。

右の図は高床式建物として復元したものであるが、土間式建物と推定する考え方もある。高床式か土間式かは吉武高木遺跡調査研究指導委員会で検討されている。

文化財を大切にしましょう。 平成6年3月 福岡市教育委員会

古田武彦と古代史を研究する会編新泉社

以上の論証によって、「神武の出発点」は求められた−−「福岡県の志摩の地」である。しかし、この論証の刃は、一見鋭いようであるけれど、あやうい。なぜなら、「久米の一本槍」で、この地に到着したもの。そのようにも評しうるであろうから。

これに対し、今一度より重厚な、「論理」による分析を試みよう一

従来、(わたしを含め)一般の論者が、「神武の出発点」を「日向国(宮崎県)」に当ててきたのは、次の一文が基本た。

「神倭伊波礼毘古命、その同母兄五瀬命と二柱、高千穂宮に坐して議りて云ふ、『何地に坐さば、平らけく天の下の政を聞しめさむ。』と。猶東に行かむと思ひ、すなはち日向より発ちて筑紫に幸行でましき。」(『古事記』「神武記」読み下しは古田))

右の末尾の「日向より発ちて筑紫に幸行でましき」を〃宮埼県を出発して福岡県に向かった〃と解したのである。

けれども、この「日向」を「日向国」と解したのは、正しかったか−−この問いが、新たな出発点である。

「天孫降臨」項の有名な一節、

「竺紫の日向の高千穂のくしふる嶺に天降りまさしめき。」(『古事記』)について、わたしはこれを、

〃筑紫(福岡県)の日向(ひなた)の高千穂(高い連峯)の中のクシフル峯(だけ)〃と解した。

福岡県の中で、福岡市の西隅に高祖山連峯がある。その西は、糸島郡だ。

その連峯の中に、日向(ひなた)峠があり、日向山があり、東方(福岡市側)に日向川が流れ出して室見川に合流している。この地帯が「日向」と呼ばれた領域であることは、確実である。

しかも、決定的なこと、それはこの高祖山連峯中に「クシフル峯(だけ)」がある、という一点だ。

現在でも、現地の農民たちの間に、日常の常用地名として用いられているのである。

以上が、わたしの論証だ(『盗まれた神話』参照)。

これに対する、従来説は「筑紫」を〃全九州〃と解する上、「クシフル峯」のないことを不問に付した。その上で、「日向」を「日向国」と解し、「高千穂」を「高千穂峯」に求めたのである。

AのBのCのD

という四段の地名表記に対し、AとDを実質上〃抹消〃し、「BとC」たけで求める−−この手法はまちがっている。言うまでもない。

(本居宣長たちの「近世の国学」はこの手法を正当化しようとしたけれども、近代の歴史学、その実証的方法から見れば、全く非であること、古田「歴史学の成立」『九州王朝の歴史学』所収、参照)

以上の論証によれば、ここに現われた「日向」は、「筑紫の日向」すなわち〃福岡県の日向(ひなた)の地〃と解すべきであった。とすれば、[天孫降臨」項のあとの、神武の「東方出発」の項に出現する「日向」もまた、同じ「筑紫の日向」の略表記(「筑紫」省略)と見るべきこと、自然。いわば、論理の必然なのであった。

これに反し、従来説のように、「筑紫の日向」を「全九州の日向国」という形で、強引に〃読みゆがめ〃た場合、必然的に、そのあとの神武の「東行説話」中に現われる、

「日向より発ちて」

の一句もまた、「全九州の日向国」と見なすべきこと、論理の必然。いわば、強引な「ワン・セットの読解法であった。

(「古事記」において、神武の「東行説話」以前に「日向国」という概念は出現していない。)

以上の論証にしてあやまりなければ、わたしのように「天孫降臨」項の、

「竺紫の日向(ひなた)の…」

を福岡県糸島郡近辺の「日向」に当てた者は、同時に、「神武東行」の出発地をもまた、同しく、このの「日向(ひなた)」の地に当てねばならなかったのであった。

この問題と一連の性格をもつテーマ、それをわたしはすでに経験していた。「高千穂」問題である。

(1) 故、日子穂穂手見命は、高千穂の宮に五百八十歳坐しき。御陵はすなはちその高千穂の山の西に在り。(「神代記」末)

(2) 神倭伊波礼毘古命、その同母兄五瀬命と二柱、高千穂官に坐して議りて云ふう……(前出「神武記」冒頭)

右の「高千穂」のありかはどこか。これが年来の、わたしの疑問だった。この疑間に帰結をもたらしたのが、右の論文「歴史学の成立」だった。

これらの「高千穂」は、先立つ「天孫降臨」項の、

「竺紫の日向の高千穂のクシフル峯」

の一節を〃承けた〃ものた。だから、右と同し「高千穂」でなければならぬ。すなわち、福岡県の高祖山連峯であるーーこの帰結だった。

その結果、(1)にいう「御陵」群の位置は〃糸島郡の一帯〃となり、三雲・井原・平原という、各弥生王墓群の所在と一致した。これが右論文の骨子となった「シュリーマンの原則の貫徹」だった。このような論理の進行から見れば、先述のように、同しく(2)に属する「日向」をもって、

「天孫降臨」項の、「筑紫の日向の高千穂のクシフル峯」

と同一の「日向(ひなた)」と見なすこと、それは論理の必然だった。到着はむしろ、おそきにすぎたのである。

(この点何人かの読者の方々から、すでにわたしの疑問と同様の御意見の手紙をいただいていた。)

「筑紫日向……」と「日向……」は、同一箇所を指す。このテーマを裏付けする事例がある。『日本書紀』だ。

1)日向の襲の高千穂峯に天降ります。(「神代紀」第九段・本文)

2)因りて筑紫の日向の可愛之山凌に葬りまつる。(同右)

いずれも、「神代紀」の第九段の文だ。いずれもうニニギに関する叙述だ。

この1)を「宮崎県、日向(ひむか)」にして、2)を「福岡県、日向(ひなた)」することは、可能だろうか−−否。

同一人物に関する叙述を、そのように「分断」することは、何としても不可能だ。だから、本居宣長は〃両者ともに〃南九州(宮崎・鹿児島県)ヘと〃もっていった〃のだ。それはそれで、〃筋は通っている〃のである。

これに反し、2)の「天孫降臨」項を「福岡県、日向」と見なすとき、やはり1)もう一蓮托生、「福岡県、日向(ひなたごと見なす他はない。この楊合、「日向……一のほうが先出、「筑紫日向……一のほうが後出である。にもかかわらず、論理は右のように進行する。いわんや、『古事記』の「筑紫日向……「天孫降臨一項、先)「日向(「神武東行」項、後)のケースをや。これが帰結だ。

(1の「天孫降臨」項に「筑紫の……」がないのは、この史料<史書>が〃筑紫で書かれた〃から、不要だった。そのように考えている。これに対して2の「ニニギの陵墓」の場合、〃別文書からの転載〃として、その原型式を保存したものか、そのように考えている。−−いずれも、一応の「一作業仮説」にすぎないけれども。)

「伊勢海の大石」間題<略 神武東征に記載>

「くじら」の歌<略>

「吾子よ」は「わが軍隊」か<略 神武東征に記載>

「天孫降臨」は歴史的事件<略 神武東征に記載>

外岡提案の意味するもの

「長すぎる寄留」の不審解消

『日本書紀』の大幅な原文改定

「神弐紀」の行路日程

七〜九世紀の、近畿天皇家が天孫降臨の地を「日向国」に求めていたこと、それが真実の歴史に対する〃一片の錯覚〃に属していたこと、それはすでに論証した。

(「歴史学の成立」『九州王朝の歴史学』所収)。

このような近畿天皇家の「正式の見解」を反映しているもの、それは『延喜式』における「神代三陵」記事だった。

<諸陵寮>

可注山名

日向埃山陵

天津彦彦火瓊瓊杵尊

在日向国。無陵戸。

日向高屋山上陵

彦火火出見尊

在日向国。 無陵戸。

日向吾平山上陵

彦波瀲武[廬鳥][茲鳥]草不葺合尊。

在日向国。無陵戸。

この史料は、平安期(延長三年、九二五)のものであるけれども、七〜八世紀の近畿天皇家の公的見解の反映、その伝来であること、当然であろう。事実、『古事記』において、

(一)次に筑紫島を生みき。(国生み神話)

(二)笠紫の日向の高千穂の久士布流多気に天降りまさしめき。(天孫降臨)

の(一)は、「九州全土=筑紫」という立場をしめし、それによって(二)を「筑紫島の日向国」と解しうる道を開いていた。

この点、『日本書紀』の「国生み神話」でも、第七・一書では、同じ道を歩んでいる。

「一書に日く、……次に筑紫洲。次に壱岐洲。次に対馬洲。」

これらが、『古事記』『日本書紀』とも、もっとも新しい段階(七〜八世紀)の立場をしめすものであること、右の論文でのべた。

しかし、それが歴史の真実に対応していなかったこと、それを端的にしめしたもの、それは「糸島郡」と「鹿児島県」における、弥生期の考古学的出上分布である。

すなわち、『古事記』に、「故、日子穂穂手見命は、高千穂宮に伍佰捌拾歳(五百八十歳)坐しき。御陵は即ち其の高千穂の山の西に在り。」(「神武記」末尾)とあるが、この文面のしめす「御陵地帯」は、もし「天孫降臨地」を高祖山連峯(福岡県福岡市と糸島郡との間)と見なすならば、当然「糸島郡」となろう。

これに対し、この「天孫降臨地」を従来説のように、「宮崎県と鹿児島県」の県境の地帯(高千穂・霧島山・高千穂峡)とするならば、この「御陵地帯」が「鹿児島県」(もしくは「宮崎県」)となることは必然であろう。

では、天照大神の子孫の中央権力者としてふさわしい「三種の神器」類をもつ弥生王墓群、それは、

右のいずれにあるか。当然、前者、「糸島郡と博多湾岸」である。

三雲・井原・平原−‐糸島郡

吉武高木−−福岡市

須玖岡本−‐春日市

という「三種の神器」地帯がそれだ。

この動かせぬ出土事実ほど、真の「天孫降臨地」がいずれであるか。従来説という「ドグマ」が正当であったかどうかを証言するものはないであろう。それはひっきょう、「否」の一語にしか当たらなかったのである。

この論証経験は、本稿のテーマ、「神武の出発点は、福岡県か宮崎県か」

という、根本の間いに対しても決定的な回答となるであろう。

なぜなら、神武が「侵入」した近畿、そこで再出発し、やがて日本全土へと支配を拡大し、完成していった天皇家が「三種の神器」(正確には「三種の宝物」)もしくは「二種の神器」の〃伝来〃を誇称したこと、局知のところ。何よりも、『古事記』や『日本書紀』、また『延喜式』等の証言するところだ。

では、「筑紫(糸島・博多湾岸)」と「南九州(宮崎・鹿児島県)」と、いずれが「三種もしくは二種の神器群」をもつ弥生王墓群の存在する地帯か。その回答は、すでに右にしめした通りだ。それは同時に、本稿の主テーマたる、

「神武の出発地はどこか」

これに対する、真の回答をしめすものだったのである。

神話や伝承に対する的確にして率直な理解と考古学的出上状況との一致・対応。それが歴史事実の存在を証明する。この「シュリーマンの原則」を無視ないし軽視せぬ限り、「神武の出発点」は宮崎県ではない。福岡県の糸島・博多湾岸、すなわち「邪馬壱国の中心領域の一角」以外にはありえなかったのであった。

「竺紫(ちくし)の日向(ひなた)から竺紫の筑紫(ちくし。大字)へ」−−それが彼等軍団の最初の行動なのであった。

(一九九一年十一月三十日稿了)

新古代学の扉インターネット事務局 E-mailは、ここから。

Created & Maintaince by" Yukio Yokota"