(写真1)筑紫土塁前畑遺跡

(写真1)筑紫土塁前畑遺跡倭国の城塞首都「太宰府」 正木裕 ( 『古代に真実を求めて』 第二十一集)

正木裕

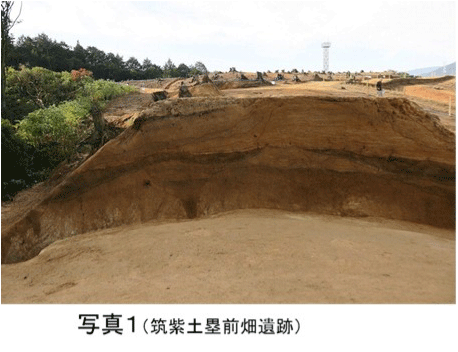

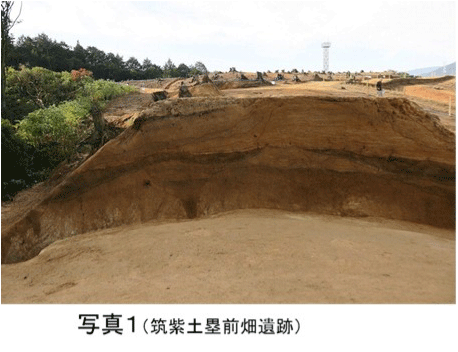

二〇一六年に筑紫野市(大字若江・筑紫)の前畑遺跡内で、長さ約五〇〇m弱の大規模な「土塁」が発見された。発見当時の規模は下段の幅十三・五m、上段の幅八mで、単なる堤防ではなく道路としての機能も有していたと考えられる。(写真1)

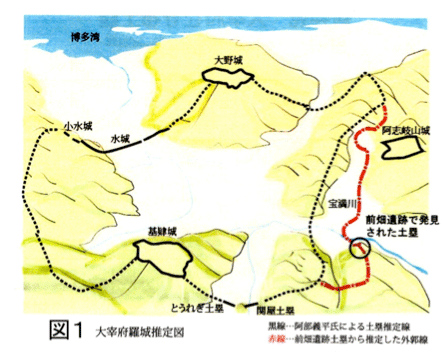

大宰府に隣接する「水城」や「大野城(大野山城)」と同じ「版築はんちく工法(土を強く突き固めながら徐々に築造していく工法)」が用いられていることから、筑紫野市の教育委員会は、「とうれぎ土塁」(長さ約三五〇m。佐賀県三養基郡基山町宮浦四八六付近)や「関屋土塁」(同、宮浦一九七付近。現存しない)とともに、大宰府を防衛する巨大な「冠状の土塁(羅城)」の一部ではないかとする。(図1)

これまで大宰府の防衛施設としては、大水城みずき・小水城・大野城・基肄城きいじょう・阿志岐山城などの存在が知られていた。そして、かねてより故阿部義平氏(国立歴史民俗博物館教授)らにより、これらを結び大宰府を環状に囲む「大宰府羅城(想定延長約五〇㎞)」の存在が指摘されてきたが、今回の発掘はこれを裏付けるものと言える。

この土塁は、筑紫野市の区画整理事業区域内にあり、事業の施工に伴い取り崩される恐れがあったため、地元では前畑遺跡 筑紫土塁を守る会(代表清原倫子氏)を先頭に、九州ばかりか日本考古学協会といった全国の考古学者など有識者が、遺跡の保存を求めて署名や要請活動を展開した。ただ、中心部の約一四〇m分は「調査保存」という名目で、実質的に撤去されてしまったのは極めて残念なことと言えよう。

しかし、この発見を契機に、二〇一七年には小郡市や太宰府市において、土塁を想定させる遺跡も発見され、今後調査が進められることになった。これは保存運動の成果であり、今後、この発見を端緒に、大宰府を護る防衛施設群の全貌の解明が進むことが大いに期待されている。

(写真1)筑紫土塁前畑遺跡

(写真1)筑紫土塁前畑遺跡

図1太宰府羅城推定図

図1太宰府羅城推定図

また、「大宰府環状帯」を離れた、佐賀県にも同様の「道路様版築土塁」が複数存在する。その代表が三養基郡上峰町の「堤土塁(佐賀県指定遺跡。大字堤字迎原)」で、現存規模は東西長約三百m。東側で幅が十~十五m。高さが一・五~二m。西側で幅三十四~四〇m、高さ四~五mとされる。そして、これは七~八世紀に造られた大宰府を起点とする古代の官道「中央路」の一部だとされている。古田武彦氏は、こうした大宰府を起点とする土塁群のほか、『久留米市史』の中世史料に多数見受けられる「堤」についても、「軍事用の高速道路」を兼ねたものであろうとされているが、今回の大宰府を囲む「道路様土塁」の発見はこの考えを強く支持するものと言える。(註1)

「前畑土塁」の築造時期は七世紀ごろと報道されているが、築造の記録史料は存在しない。しかし、土塁同様に大宰府の防衛施設と考えられる「大水城」は白村江敗戦の翌年、天智三年(六六四)に、「大野城と基肄城きいじょう」は天智四年(六六五)に、それぞれ築造されたと『日本書紀』に記されている。

◆天智三年是歲。對馬嶋・壹岐嶋・筑紫国等に防さきもりと烽すすみを置く。又筑紫に大堤を築きて水を貯たくはへしむ。名づけて水城と曰ふ。

◆天智四年秋八月、達率答㶱春初だちそちたふほんしゅんそを遣して、城を長門国に築かしむ。達率憶禮福留だちそちおくらいふくる・達率四比福夫だちそちしきふくぶを遣して、筑紫国に大野及び椽き二城を築かしむ。

ただ、大野城・水城ともにその規模から、敗戦後の短期間で築造できるものではない。

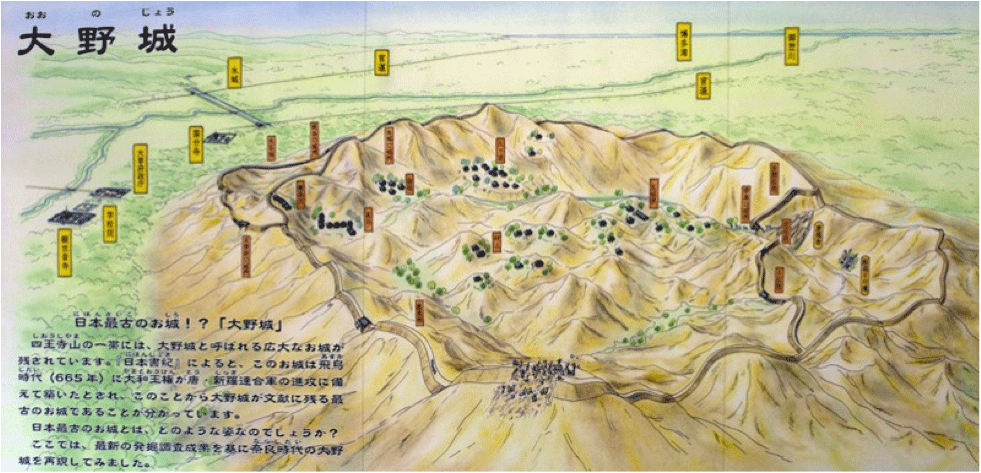

①大野城は、大野山の頂きの尾根筋沿いを、全長約八㎞の石垣や「版築工法による土塁」が「冠状」に取り囲む構造となっている。現在でも石垣が五か所で残り、中でも「百間石垣」は長さ一八〇mを超す、現存する国内最大規模のものだ。

またこうした「垣」だけではなく、七〇棟以上の礎石建物、八か所の城門、水場などが設けられていた。礎石形式の門は二階建ての「楼門」だったとされ、吉野ヶ里遺跡の例から、門の上に「望楼(観)」も設けられていたと推測されている(大野城案内板図)。

図2 大野城 (大野城現地案内看板より)

②基肄城は、大宰府の朱雀大路の延長線上にある基山(佐賀県基山町。標高四〇四・五m)山上にあり、北峰(北帝、四一四m)から東峰(三二七m)を経て南門に至る、総延長約四㎞の版築土塁や石塁で囲まれた城塞で、その位置から、北東は水城と、南西はとうれぎ土塁・関屋土塁と連携して大宰府を護る施設と考えられる。城塞の内側には約四〇棟の倉庫らしき建物跡も確認されている。南門跡には谷を塞いで築かれた高さ八・五mの石垣と、川の水を流すための長さ九・五mの水門や排水溝が設けられている。

③「水城」でも、同じ版築工法による土塁が全長一・二㎞にわたり、基底部で幅八〇m、上部で幅二十五m、高さは十三mを越え、幅六〇mほどの外濠も設けられており、九州歴史資料館は、「一年間でこの水城を完成させるには延一一〇万人強の労働力が必要」としている。古田氏は、『日本書紀』に記す「水城」は大宰府の大水城のことだけではなく、三根や久留米などの「土塁群」も含むのではないか、と指摘しているが(註2)、今回発見された筑紫土塁を含む土塁群もあわせて「水城・大野城・基肄城等と一体の大宰府の防衛施設」であれば、こうした巨大建造物群が「敗戦後」の一~二年で築造できないのは一層明らかなこととなろう。

こうした「大宰府の防衛施設群」が、白村江直後の一~二年間でできたのではないことは考古学が証明している。

まず、大野城城門の木柱(「孚か石部」との刻書木柱)の伐採年代は、年輪年代法で六四八年とされ(*九州国立博物館が年輪年代法で六四八年と発表。西日本新聞二〇一二年十一月二三日)、水城の敷粗朶しきそだは、九州歴史資料館による炭素同位体年代測定法で二四〇年~六六〇年頃(中央値は上層部が六六〇年、中層が四三〇年、下層が二四〇年。)という結果が報告されており、これらの施設は白村江「敗戦後」ではなく、「戦前」に大宰府を防衛するために築造されたものと考えられよう。

そもそも、天智三年には郭務悰等が、四年には唐より朝散大夫沂州司馬上柱国劉德高等二百五十四人の使節が筑紫に到着している。戦勝国唐の使節の”眼前”で、戦争準備であることが明白な「巨大工事」を行うことが可能だったとは到底思えないのだ。

それでは、『書紀』で天智三年・四年とする「水城や大野城」の築造年代はどう解釈すればいいのだろうか。

『書紀』の斉明二年(六五六)(九州年号では白雉五年)「是歳」の記事に「田身嶺たむのみね」での工事記事が見える。

◆田身嶺に冠しむるに周れる垣を以てす。〈田身。山の名。此を太務と云ふ。〉復た嶺の上の両の槻つきの樹の辺に観(たかどの *楼閣)を起つ。号けて両槻宮とす。亦は天宮と曰ふ。

時に興事を好む。すなわち水工をして渠穿らしむ。香山の西より、石上山に至る。舟二百雙を以て、石上山の石を載みて、流の順に控引ひき、宮の東の山に石を累ねて垣とす。時の人謗りて曰はく、『狂心たぶれごころの渠。功夫ひとちからを損おとし費つひやすこと、三萬餘。垣造る功夫を費つひやし損おとすこと、七萬餘。宮材爛ただれ、山の椒すゑ埋れたり』といふ。又、謗りて曰はく、『石の山丘を作る。作る随に自づからに破れなむ』といふ。

一方、持統七年(六九三)九月辛卯(五日)記事に、持統が「多武嶺に幸いでます」とあり、通説(大和朝廷一元説)では、「多武嶺」とは大和飛鳥(桜井市南部)の山「とうのみね」に比定し、斉明二年記事の「田身嶺」も同じ山だとされている。

◆九月辛卯(五日)に多武嶺に幸す。壬辰(六日)に、車駕、宮に還りたまふ。丙申(十日)に、淸御原天皇の為に、無遮大會かぎりなきおがみを內裏に設まうく。

ただ大和なる多武嶺では、こうした垣や楼閣、宮の遺跡の探索が試みられているが、未だ発見されていない。これに対し『書紀』の「嶺に冠する周れる垣」「観を起つ」との記事は、先述の大野城の石垣や土塁等の形状と遺跡の状況に見事に一致するのだ。つまり大野城のある「大野山(四王寺山)」こそ「田身嶺」と呼ばれるにふさわしい山だといえる。

この点、古田氏は、この斉明紀の記事は、本来九州王朝(倭国)の天子が、唐・新羅戦に備え、筑紫に石垣や水城を整備した事績を記したものだとしている。そして、古賀達也氏は、筑後大石(浮羽)の南部、山北石の産地の丘陵に、近年まで存在した「天の一朝堀ひとあさぼり」(浮羽郡大字山北字宇土)が「狂心の渠」の痕跡で、杷木ほかの神籠石等もその石垣の一つではないかとしている。(註3)

また、「田身を太務と云ふ」とあるところ、「大務たいむ」とは、『漢書』に「国家之大務」、『宋書』に「經国の大務」、『旧唐書』にも「国の大務」、『新唐書』には「軍国の大務・国家の大務」などとあるように、「国家の果たすべき重要な責務」のことを言う。

さらに、陳寿が編纂した『諸葛亮集』に収められていた諸葛孔明の兵法書『将苑』(戒備編)には「夫れ国の大務は、戒備に先んずる莫なし」(国家にとって重要なのは、まず国防である)とある。「田身嶺」が「太(大)務嶺」であれば、「何より重要な国防の山」という意味となり、倭国の首都太宰府を防衛する大野山(大野城)に相応しい名称となるのだ。

そして、「宮の北に山城を置き防衛のかなめとし、そこを起点に羅城を巡らせる」という大宰府の防衛思想は、百済扶余城(泗沘サビ城)・扶余羅城ブヨナソンと一致する。

扶余(泗沘)は五三八年から六六〇年まで百済の首都であり、王宮は北を扶蘇山城、西から南を白馬江(川)、周囲を尾根筋に築かれた延長六・三㎞の土塁羅城で守られていた。これは大野城・水城・三笠川や土塁群に護られた大宰府の状況と一致する。

一元説がいかに「大和飛鳥が王都だ」と力説しても、大宰府を護る防衛施設群に匹敵する施設は存在しない。対唐・新羅戦に臨んでも、中大兄ら近畿天皇家は、拠点の大和に目立った防衛施設を作った様子はないのだ。一方、筑紫大宰府は「百済王都」と同じ巨大な防衛ラインで護られた。同盟国として唐・新羅と戦った倭国が、百済と同じ思想、同じ形態の防衛施設で王都を護ろうとしたのは当然で、この「防衛ラインの有無」だけをとっても、「倭国王都」が大和ではなく筑紫太宰府だったことは明らかだろう。

扶余城からは「難波連公」と書かれた木簡が発見され、また斉明元年(六五五)には百済の大使西部達率余宜受だちそちよげずら百余人が来朝しており、活発な交流の跡が見受けられる。白村江敗戦後、百済から逃れ帰順した達率憶禮福留だちそちおくらいふくるらは、戦前のこうした時期にも来朝し、大野城などの築造に携わっていたのではないか。こうした大工事は、『書紀』が記す帰順後わずか一年という期間でできるものではなく、現地の綿密な調査はもちろん、資材調達や運搬、工夫・工人の確保など相当の準備期間を要したはずだからだ。

結局「田身嶺」は「大野城」を意味し、『書紀』編者は、実際は斉明二年(六五六)の九州王朝(倭国)による大野城・基肄城築城記事を、天智四年(六六五)に「九年繰り下げ」、近畿天皇家の天智の事績としたことになる。

この「繰り下げ」手法には九州年号が関係している。斉明二年(六五六)は九州年号では「白雉“五年”」で、天智四年(六六五)は九州年号「白鳳“五年”」だ。九州王朝(倭国)の事績は九州年号によって記されているはずで、これを『書紀』に引用(盗用)する際、『書紀』編者は九州年号の「白雉」と「白鳳」を入れ替え、白村江の敗戦以前の九州年号白雉五年(六五六)の大野城築造を繰り下げて、敗戦以後の白鳳五年(六六五)の近畿天皇家天智の事績としたのだ。(白雉白鳳繰り下げ表1)

表1 白雉・白鳳繰り下げ対応表(九年繰り下げ)

この「繰り下げ」の意図は何だろうか。九州王朝(倭国)の事績を消し、「こうした巨大事業を行いえたのは近畿天皇家だった」としたかったのはもちろんだろう。ただ、それなら斉明が行った事業としても良かったはず。何故白村江後の天智の事績にしたのだろうか。

以下は私見だが、斉明五年(六五九)には、『書紀』では「斉明が唐に遣した」とする使節が、高宗の問に対し、「天地徳を合わせて自ら平安なることを得たり」とか「治天地に称かなひて万民事無し」と答え、唐との戦争準備を進めていたことなど、おくびにも出していない。そこから、『書紀』編者、つまり大和朝廷としては、防衛施設建設を白村江後に移すことにより、

①白村江での唐との衝突は、かねてから計画したものではなく、百済の要請に基づく「偶発的な事件」だった。

②従って、防衛施設建設も、敗戦後に近畿天皇家の天智が唐の侵攻を恐れ、急遽築いたもの、つまり、そもそも唐と正面から戦う意図はなかった、

と述べようとしたのではないか。これは八世紀初頭に唐から「日本国」として承認されたばかりの大和朝廷(*この点後述)の「保身」が、『書紀』に反映されたものと言えよう。

また、持統七年(六九三)の、持統が「多武嶺に幸す」とある記事だが、何故このような時期に、何の目的で持統が多武嶺に行幸したのか、一切記されていない。

古田武彦氏は『壬申大乱』(註4)で、『書紀』に記す持統天皇の持統三年(六八九)から十一年(六九七)にかけての、のべ三十一回の吉野行幸は、斉明元年(六五五)から天智二年(六六三)までの、九州王朝(倭国)の天子による佐賀なる軍事基地・吉野への閲兵・行幸記事が「三十四年繰り下げ」られたものだとされている。(註5)

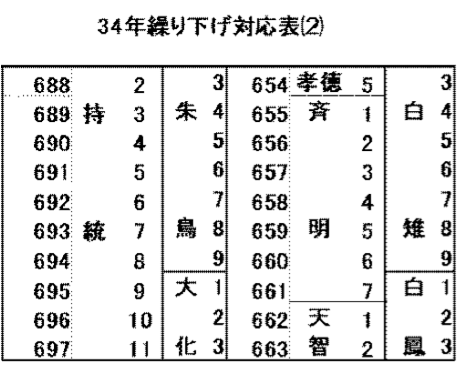

ちなみに、吉野行幸記事を九州年号で見ると、持統三年(六八九)は九州年号「朱鳥“四年”」で、三十四年前の斉明元年(六五五)は九州年号「白雉“四年”」。持統十一年(六九七)は九州年号「大化“三年”」で、三十四年前の天智二年(六六三)は九州年号「白鳳“三年”」と、先述のような「九州年号同士の入れ替え」となっている。いちいち示さないが、全三十一回の行幸すべてが三十四年遡らせば「朱鳥と白雉」、「大化と白鳳」という「九州年号の入れ替え」となっている。(三十四年繰り下げ対応表2)

表2 34年繰り下げ対応表

表2 34年繰り下げ対応表

そうであれば、この持統七年(六九三)(九州年号朱鳥“八年”)の多武嶺への行幸も、斉明五年(六五九)(九州年号白雉“八年”)の九州王朝(倭国)の天子の大野城への行幸が「三十四年繰り下げ」られたと考えられるのではないか。

『書紀』では、「田身嶺」に関する築造工事は斉明二年(六五六)に行われたとあるが、田身嶺が大野城であれば、完成には相当の期間を要したことは疑えない。

持統七年(六九三)の多武嶺行幸記事が、本来は三十四年前の記事だとすれば、斉明二年(六五六)の築造開始から三年後の斉明五年(六五九)に大野城が完成し、これに伴い、持統ではなく「九州王朝(倭国)の天子」が、奈良の多武嶺ではなく「筑紫の田身嶺=大野城」に行幸した記事となろう。(註6)

こうした大野城や土塁群の完成を示す記事が、『書紀』斉明四年(六五八)是歳条の「或本」に記す「斉明六年(六六〇)」の予兆記事にある。

◆『書紀』斉明四年(六五八)是歳。或本に云はく、庚申年(斉明六年)七月に至り、百済使を遣して奏して言ふ、「大唐・新羅力を幷せて我を伐つ。既に義慈王・王后・太子、虜とりことし去ぬ」とまうす。是に由り、国家、兵士甲卒を以て西北の畔に陣つらぬ、城柵を繕修つくろひ、山川を斷ち塞ぐ兆きざしなりといふ。

国の「西北の畔」とは筑紫を指す。そして城柵は水城や大野城、土塁群は文字通り「山川を斷ち塞ぐ」羅城となっている。斉明六年(六六〇)は先述した大野城視察の翌年。この記事は、百済の危機という状況のもと、九州王朝(倭国)はこのころに大宰府の防衛ラインを築造・完成させ、兵士らを配置したことを示すものだろう。

それでは、こうした防衛施設群に護られた大宰府はいつ創建されたのだろうか。

瓦葺建物の遺構が残る大宰府政庁Ⅱ期の創建は、従来八世紀初頭とされていた。しかし、大宰府政庁とほぼ同時期と考えられる観世音寺の創建は、『続日本紀』では「天智期」の発願、『二中歴』(鎌倉時代成立の百科事典で、最も信頼度の高い九州年号資料とされる)では白鳳年間、『日本帝皇年代記』(薩摩入来院家に伝わる古文書。十六世紀成立。戦前にエール大学から出版され国際的に有名な資料で現在は東大史料編纂書所蔵)や『勝山記』(甲斐国(山梨県)の河口湖地方を中心とした富士山北麓地域の戦国時代の年代記)では白鳳十年(六七〇)とされている。

①『続日本紀』和銅二年(七〇九)二月朔。詔曰。筑紫観世音寺。淡海大津宮御宇天皇、奉為後岡本宮御宇天皇、誓願所基也。

②『二中歴』白鳳二十三辛酉(六六一~六八三)「対馬採銀観世音寺東院造」

これは「白鳳」元年は辛酉(六六一)で二十三年間続き、その「白鳳年間」に観世音寺が東院(皇太子)により創建されたという記事だ。

③『日本帝皇年代記』天智天皇 唐高宗咸亨元庚午白鳳十(年)「鎮西建立観音寺、建立禅林寺、俗曰當麻寺。

④『勝山記』白鳳十年鎮西観音寺造

その観世音寺創建瓦(老司Ⅰ式)は、大宰府政庁Ⅱ期の瓦(老司Ⅱ式)より若干先行するとされる。通説では、観世音寺創建を七世紀末から八世紀初頭としていたから、大宰府政庁二期もほぼ同じか若干遅い時期に比定している。しかし、今見たような文献資料では観世音寺創建は六七〇年だから、大宰府政庁Ⅱ期も六七〇年台となる可能性が高い。

そして井上信正氏(太宰府市教育委員会)は、大宰府条坊の成立は政庁Ⅱ期より早いとしており(註7)、そうであれば掘立柱建物であった政庁Ⅰ期の時代に条坊が成立していたことになろう。かつ、白村江敗戦直後に大規模な条坊都市が整備されたとは考えづらい。従って、政庁と条坊を供えた倭国の「京(首都)」即ち「倭京太宰府」は白村江以前に完成していたことになる。

この点、九州国立博物館も、まだ発掘調査では明らかな証拠はないとしつつ、「すでに(白村江直後の)時期に、「大宰府」が、(水城・大野城等の)防衛ラインの中に設置されていた可能性が高いと思われます」と述べている。(*同館HP「西都太宰府」より)

さらに、古賀達也氏は、政庁跡より南、条坊右郭中央通古賀とおのこが地区の王城神社(小字扇屋敷)を、Ⅰ期を遡る初期の条坊の中心、即ち王宮と想定し、九州王朝(倭国)は九州年号「定居(六一一~六一七)~倭京(六一八~六二一)」年間に太宰府を築造し都城を移したのではないかとしている。(註8)

六世紀初頭の磐井いわいは、『書紀』に「筑紫国造磐井火・豊、二つの国に掩おそひ拠りて、高麗・百済・新羅・任那等の国の年に職貢る船を誘り致す」とあるように、九州を拠点とし、半島諸国は揃って磐井に朝貢していた。つまり磐井は倭王だったことになる。その王都は、磐井の墳墓とされる岩戸山古墳や、磐井の乱に「御井の郡での戦闘」が記されることなどから、筑後~肥後という「有明海沿岸」にあったと考えられる。

その六世紀、九州王朝(倭国)は、半島の覇権をめぐって新羅との戦に明け暮れていた。そして任那滅亡に表れるように、全体として新羅の進出を許す情勢にあった。こうした半島情勢の悪化は六世紀中続いており、九州王朝(倭国)はその間戦乱を避け、半島から遠い筑後に王都を置いていたと考えられよう。

一方、七世紀に入ると、東アジアは隋による高句麗・琉球(沖縄)遠征や、これを引き継いだ唐による高句麗・百済討伐など、中国の力の著しい伸長に伴う激動のただ中に巻き込まれていった。

その中で、筑後~肥後王都時代を終わらせ、太宰府に遷都したのは九州王朝(倭国)の天子多利思北孤だった。

『隋書』では、多利思北孤の俀たい国は「氣候温暖にして、草木は冬も青し。土地は肥沃こえていて水多く陸少し」とあり、また鵜飼の記事もある。これは筑後川河口の筑後三瀦一帯に相応しく、大和・奈良盆地とは全く合わない。決定的なことは、俀国には「阿蘇山有り。其の石、故無くして火起り天に接する者、俗以て異と為し、因って禱祭(とうさい *祈り祀る)を行う」とあり、六〇八年に俀国に派遣された裴清など隋使一行は、阿蘇山の火が見えるところまで足を運んだことが分かる。この時点では王都は未だ筑後~肥後の有明海沿岸にあったと考えられる。

しかし、隋の煬帝は大業四年(六〇八)に「流求(*沖縄)」に侵攻し、宮室を焚き、男女数千人を捕虜とした。その際奪取した布甲(ぬのかぶと 布製の鎧の類)を見た俀国の使人が、「夷邪久国人の布甲だ」と述べたという。その後、俀国との外交関係は「遂に絶つ」とある。有明海に面した筑後と沖縄とは指呼の間であり、ここから九州王朝(倭国)の危機感がいかに深かったかがわかる。

◆『隋書』「琉球国伝」大業四年(六〇八)、帝、復た(朱)寬をして之を慰撫せしむ。流求従はず。寬、其の布甲を取りて還る。時に俀国の使来朝し、之を見て曰はく、「此れ夷邪久国人の用る所なり」といふ。(略)宮室を焚やき、其の男女数千人を虜とし、軍実(*戦利品)に載せ還る。

◆『隋書』「俀国伝」大業三年(六〇七)、その王多利思北孤、使を遣して朝貢す。明年(六〇八)、上(帝)、文林郎裴清はいせいを遣し俀国に使せしむ。(略)是において宴享を設け以って清を遣し、復た使者を清に隨ひて来らしめ方物を貢ず。此の後、遂に絶つ。

そのころの九州年号に「定居(じょうこ 六一一~六一七)」が見られる。これが「居を定める」意味の改元であることは疑えないだろう。そして、多利思北孤が聖徳太子に準えられていることはこれまでも述べてきたところだが、実は『聖徳太子伝暦』の推古二十五年(六一七)太子四十六才条に、「聖徳太子の北方遷都予言」記事がある(古賀達也氏による)。(註9)

◆『聖徳太子伝暦』太子四十六才。推古二十五年丁丑(六一七)(略)四方を遍望して曰く、此地を帝都とし気近く(*身近に親しんで)今一百余歳在る。一百年を竟(お)え北方に京を遷し、三百年之後に在る。

推古二十五年(六一七)の百年前(一百余歳)は、最初の九州年号「継体」の元年(五一七)で、先述の筑後を王都とした磐井の時代にあたる。「建元」は中国の冊封から離れ自立したことを示すから、この時点で磐井は筑後を「天子の都」即ち「帝都」としたといえよう。

そして、この「遷都予言」記事の翌年六一八年に九州年号は改元され「倭京元年」となる。『伝暦』に「北方に京を遷し」とあるが、大宰府は「筑後の北方」にある。「倭京」はまさに「太宰府遷都」を示す年号だったのだ。

なお、『聖徳太子伝暦』は藤原兼輔 (八七七~九三三) により延喜十七年 (九一七) 年に成立しており、まさに六一七年の「三百年之後に在る」のだ。

隋の脅威が迫る中、九州王朝(倭国)は対「隋」防衛策として、太宰府を建設し、有明海沿いの筑後から宮を移転し、その後、唐・新羅との戦に備え、大野城や基肄城の築造、羅城の構築、神籠石や大水城(註10)の築造・強化など「狂心たぶれごころ」と言われるほどの「首都太宰府を防衛」する大土木工事を強行した。そして、東アジアで例のないほどの規模の「城塞首都太宰府」を築き上げた。今回発見された「大宰府を守る羅城」だとされる「土塁」はその重要な一部だった。

こうした、「万全とも思える防御態勢」にも関わらず、九州王朝(倭国)は、百済滅亡後という劣勢の時期に、防衛に徹せず、わざわざ白村江に「出兵」し大敗北を被った。そして、麟徳三年(六六六)、唐の高宗が東方平定を祝して泰山たいざんに封禅ほうぜんの儀を挙げた際、捕囚となった「倭国の酋長」が扈從(こじゅう 主君のお供をする)したとする。

◆『旧唐書』麟徳二年(六六五)、泰山に封ず。仁軌、新羅及百済・耽羅・倭四国の酋長を領ひきいて赴會するに、高宗甚だ悦び、大司憲を櫂拜てきはいす。(列伝第三四 劉仁軌)

◆『冊府元亀』突厥・于闐・波斯・天竺国・罽賓・烏萇・崑崙・倭国、及び新羅・百済・高麗等諸蕃の酋長、各其の属を率いて、扈從(こじゅう *つきしたがうこと)す。

そして、『書紀』で見る限り当時中国にいた人物で「倭国酋長(王)」に相応しい名を持つ者は「筑紫君薩夜麻」しかいない(他は皆「連むらじ」で位階が低い)。倭王薩夜麻は捕囚の身となり、高宗に拝謁したのだ。

◆『書紀』持統四年(六九〇)十月。(略)百済を救う役に、汝唐の軍の為に虜にせられたり。天命開別天皇(天智)三年(六六四)に洎およびて、土師連富杼はじのむらじほど・氷連老ひのむらじおゆ・筑紫君薩夜麻・弓削連元宝ゆげのむらじがんほうの児四人(略)。

唐は「羈縻きび政策」(臣従した王を「中国の官吏」である都督として前のまま国を治めさせること)をとり、捕虜となった敗戦国の王(夷蛮酋長)は、次のとおり唐の官吏たる「都督」として送り返された。

➀百済平定(六六〇)では五年後(六六四)に百済王子扶余隆を「熊津ゆうしん都督」に任命し熊津に返す。

②高句麗平定(六六八)では高句麗宝蔵王を九年後(六七七)に開府儀同三司・「遼東州都督」任命し朝鮮王に封じた。

③戦勝国新羅でも文武王を「鶏林けいりん大都督」(六六三年に鶏林大都督府を設置)に任命。

こうした例から、倭王薩夜麻も「都督」として送り返された可能性が高い。現に「筑紫都督」の名称が、白村江後の天智六年(六六七)、『書紀』に初めて現れるのだ。(註11)

◆『書紀』天智六年(六六七)十一月(九日)百済の鎮将劉仁願、熊津都督府熊山県令上柱国司馬法聰等を遣して、大山下境部連石積等を筑紫都督府に送る。

六七〇年頃に造られた大宰府政庁Ⅱ期とは、唐の都督となった倭王の居する、文字通りの「都督の府=都府楼」だった。

一方、近畿天皇家は、白村江直前に斉明の崩御を口実に筑紫から撤退し、被害を最小限にとどめ、その後六七二年の壬申の乱に勝利し、近畿・東国の覇権を握った天武は、事実上倭国で実力№1の存在になっていった。これに対し、九州王朝(倭国)は、敗戦の痛手に加え、筑紫大地震(六七八)の未曾有の被害などもあり、衰退の一途をたどり、遂に七〇一年の大宝建元・律令制定が示すように近畿天皇家(大和朝廷)にとってかわられた。

その後、大和朝廷は、則天武后から七〇三年「日本国」として承認され、名実ともに我が国の支配者となった(註12)。以後、「大宰府」は大和朝廷の任命した大宰帥や筑紫総領の駐在する、大和朝廷が九州を統治するための地方行政機関としてのみ存在することとなる。

九州王朝(倭国)が唐に備えて営々と築いた「城塞首都太宰府」の城塞は、遂に本来の機能を発揮することなく、空しく朽ち果てることとなったのだ。

そして七二〇年の『日本書紀』の編纂にあたり、白村江以前に九州王朝が行った大土木工事や、佐賀吉野への閲兵等の事績を、あるものは斉明の事績とし、またあるものは九州王朝(倭国)の史書から「九州年号を入れ替え」るという手法で繰り下げ、白村江以降の天智や持統の事績とした。これにより、七世紀段階での我が国の支配者は九州王朝(倭国)ではなく近畿天皇家であったという歴史を「創作」したのだ。

今回発見された大宰府を守る「羅城の土塁」は、こうした隠された歴史を私たちの眼前にまざまざと示してくれるものと言えるだろう。

本稿では、主に『日本書紀』及び考古学上の知見から論を進めるため、一般に「大宰府」を用い、引用箇所・現地地名及び「九州王朝(倭国)の首都(倭京)」とか「九州王朝(倭国)が造った(遷った)」という文脈にのみ「太宰府」を用いた。本書掲載の他の拙論もこれに準じる。

(1)堤土塁跡(県指定遺跡)

所在地(佐賀県)三養基郡上峰町大字堤字迎原二三九一―一

鎮西山から南に延びる八藤丘陵と二塚山丘陵をふさぐように築かれた土塁である。築成当時は両丘陵を東西につないでいたと思われるが、中央を流れる船石川により分断されている。(*規模は本文に記載のとおり。略)。堤体は種類の違う土を交互に積んで叩き締める「版築技法」が用いられている。この土塁の築造時期については、出土遺物が少ないため断定できないが、版築の技術が基山町関屋土塁や佐賀市帯熊山おぶくまやま神護石の土塁のそれと類似している点等から七~八世紀と考えられる。築成目的については、灌漑施設説、防衛施設説、道路跡説、併用説などがある。古代における大規模かつ高度な土木技術を示すものとしても重要である。(『佐賀県の文化財』平成六年三月三十一日発行。編集:佐賀県教育委員会より抜粋)

なお、佐賀県教育委員会徳富則久氏は、この土塁は「軍事用ではないか」とされている(徳富則久「肥前国三根郡の交通路と集落」古代交通研究六号、一九九七年六月)。

古田氏の見解は、古田武彦講演「壬申の乱の大道」(二〇〇〇年一月二十二日 大阪市北市民教養ルーム)による。

(註2)『日本書紀』を見ると「筑紫の水城」と書いてある。それを我々が、勝手に太宰府の水城が残っていますので、結びつけて解釈してきたのではないか。(同「壬申の乱の大道」)

(註3)古賀達也氏は「狂心の渠」とは、かつて筑後浮羽郡に存在した 「天の一朝堀」ではないかとする。「天の一朝堀」は「天の長者」が掘ったとされ、「山北石」を産出した山北の丘陵(大野原)を東西に延びる、深さ二〇m、幅六八m、長さ二四〇mの巨大な堀だったが、昭和五七年、合所ダム工事で埋め立てられ現存しないという。

付近には「大石(筑後大石)・川篭石」と言った地名が遺存し、ここから筑後川に抜けた下流、朝倉橘広庭宮・久喜宮の東に杷木神籠石が存在し、山北石と同じ安山岩が用いられているという。(古賀達也「天の長者伝説と狂心の渠みぞ」古田史学会報四〇号二〇〇〇年十月)

なお、「狂心の渠」は、一元説の有力な比定では、天理市の豊田山(石上山)から明日香村岡の酒船石遺跡付近まで設けられた水路で、「石の山丘」は酒船石遺跡を囲む石垣のこととする。

しかし、石上山は香山(香久山)の遥か北方。石上山から香山の西まで渠を設けても「石上山の石を載みて、流の順に控引き」酒船石遺跡に至ることにはならない。またそのような水路(運河)も見つかっていない。さらに、現在酒船石遺跡の石垣が崩れているのを「作る随に自づからに破れ」た証拠とするが、安易に修復できる規模であり、これは長年の経緯の中で崩壊したと考えるのが合理的だろう。

現地の発掘状況を見れば明らかなように、この水路の建設に三萬餘人、石垣には七萬餘人の工人を費やし、二百雙の舟によって石を運搬した様な規模とは到底考えられないのだ。

(註6)多武嶺行幸記事の直後に「丙申(十日)に、淸御原天皇の為に、無遮大會を內裏に設く」とあるが、天武の崩日は九月九日で「国忌(はて)日」とされるため、岩波注釈でも十日の大會は不審とされるが、その理由も「多武嶺行幸記事の三十四年繰り下げ」にある。

持統七年(六九三)八月は二十九日までの小の月、一方三十四年前の斉明五年(六五九)八月は三〇日まである大の月だ。ところが『書紀』編者は、多武嶺行幸記事を六五九年から繰り下げる際、持統七年も八月を三〇日として九月の朔日干支を戊子に設定し、そのため九月九日は丙申となった。後日干支のチェック時に朔日干支は一日前の丁亥に正しく修正したが、九日の干支を丙申の一日前の乙未に訂正し忘れたため丙申(十日)になってしまったと考えられる。

(註7)井上信正「大宰府条坊の基礎的考察」(『年報大宰府学』第五号、平成二三年)。「古賀達也の洛中洛外日記」一二二七話。「太宰府、般若寺創建年の検討(1)」(二〇一六年七月十日)より。

(註8)古賀達也「観世音寺・大宰府政庁 Ⅱ期の創建年代」(古田史学会報一一〇号二〇一二年六月)。

(註9)古賀達也「『太宰府』建都年代に関する考察ー九州年号『倭京』『倭京縄』の史料批判」(古田史学会報六五号二〇〇四年十二月)

(註10)水城の完成年は敷粗朶の年代から六六〇年頃とされ、これは白村江直前の時期にあたる。

(註11)『書紀』で薩夜麻は天智十年十一月筑紫に帰還。しかし、天智十年(六七一)正月に劉仁願による李守真等派遣記事があるが、劉仁願は三年前の天智七年(六六八)八月に雲南へ配流されており、三年以上のずれがある。従って、実際の「都督」としての帰還は「筑紫都督府」の見える天智六年(六六七)十一月と考えられる。

(註12)『旧唐書』では倭国と日本国は別国とされ、日本国は七〇三年が初見で、粟田真人は唐の官職を与えられた。

◆『旧唐書』「日本国伝」長安三年(七〇三)、其の(*日本国)大臣朝臣真人(*粟田真人)来りて方物を貢ぐ。(略)則天(*則天武后)は麟德殿に宴へたまひ、司膳卿しぜんけいの官を授けて、本国に還す。

新古代学の扉事務局へのE-mailはここから

制作 古田史学の会