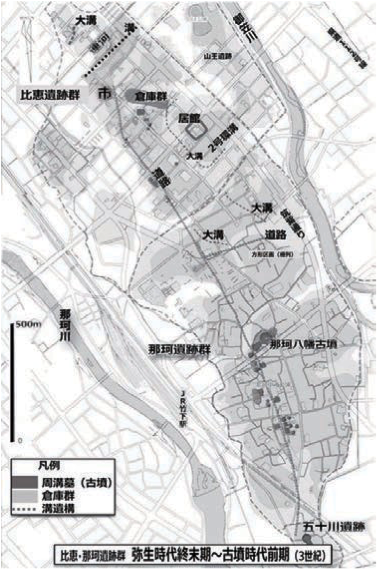

図 1 比恵・那珂遺跡全体図 3世紀(大阪市博物館協会)

『古代に真実を求めて』 第二十四集へ

周王朝から邪馬壹国そして現代へ 正木裕(『古代に真実を求めて』 第二十四集)

YouTube講演による解説 ◆2021年1月16日(土)のI-siteなんばでの新春古代史講演会

正木裕@改めて確認された「博多湾岸邪馬壹国説」

https://www.youtube.com/watch?v=CkUgMxRGVts&list=PLFW8mZNFhRF7BQDSxHPhb1mA8HF_HZC2N

You Tube講演「魏志倭人伝」と邪馬壹国への道 正木 裕

総括

正木裕

古田武彦氏による『「邪馬台国」はなかった』が刊行されて五十年を迎える。古田氏は同書において「博多湾岸邪馬壹国説」を唱え、これを証する文献上・考古学上の根拠を挙げられ、その正しさは五十年後の現在も損なわれていない。そして、五十年の間に、氏の説を裏付けるような考古学上の発見や、科学的な分析結果も、新たに出されている。ここではそうした近年の成果を紹介していきたい。

まず、考古学上での重要な成果としては

①俾弥呼の時代における「都市化」の研究の進展、

②文字外交を示す硯の発見、

③冶金学者による「鉛同位体分析」による銅鏡の産地同定法の開発など

が挙げられる。

『魏志倭人伝』には、宮室・楼観・城柵・婢千人のほか、租賦を収める邸閣や交易の場としての市、一大率という軍事組織の存在が記されている。こうした組織の運営には「諸機能や施設の集積」つまり「都市機能」が不可欠だ。そこから、俾弥呼の時代に都市化が進展している地域が当時の我国及び邪馬壹国の中心、女王の居所に相応しいことになる。(*女王の名は、列伝は「卑弥呼」、帝紀は「俾弥呼」。本稿では帝紀の「俾弥呼」を採用する。)

二〇一八年十二月に大阪歴史博物館で開催された「古墳時代における都市化の実証的比較研究」総括シンポジウムにおいて、福岡市埋蔵文化財課の久住猛雄氏らにより、弥生時代終末期から古墳時代初頭の三世紀にかけて、全国でもっとも都市化が進んだ地域は、JR博多駅南の那珂川と御笠川に挟まれた台地上に広がる比恵・那珂遺跡地域であり、「最盛期には百ヘクタール前後以上(*比恵遺跡は六十五ヘクタール、那珂遺跡は八十三ヘクタールとされ、合計は吉野ケ里遺跡の四倍にあたる)の集落範囲があり、遺跡密度も高い、他の地域を圧倒する巨大集落」(久住)だったとされている(注1)。(図1)

二〇〇七年、集落の中に、側溝を伴う推定延長二キロメートルの長大な道路が発見されたが、その沿道に街区が形成され、超大型建物や「王の居館」(久住)ともいえる建物、運河や港、『魏志倭人伝』に「国国に市ありて有無を交易し」とある「市」と推定される遺構や、交易に用いる棹秤さおはかりの石権いしおもりも発見されていることが報告された。また後述するように三世紀の使用の痕跡がある硯や板状鉄製品も出土している。

図 1 比恵・那珂遺跡全体図 3世紀(大阪市博物館協会)

そして、「こうした都市化が明確に分かるのは比恵・那珂遺跡群をおいてほかにはなく、『初期ヤマト政権の宮都』とされる纏向遺跡においては、そのような状況は依然ほとんど不明である」(久住)とまで付言されている。つまり、比恵・那珂遺跡は俾弥呼・壹與の時代と一致し、彼女らの宮城の地であった可能性が高いと考えられる。

また、その南にあり、時期的に前代(二世紀後半〜三世紀初頭)にあたる須玖岡本遺跡(*編年は梅原末治・古田武彦氏らによる)からは、銅剣二、銅矛四、銅戈一、銅鏡(前漢鏡)三十二面以上が出土し、武器が多いことから、俾弥呼の前代の男王の墓である可能性も高い。

また、那珂遺跡群の中に存在し、三世紀に造られたとされる那珂八幡古墳(前方後円墳)が、二〇一九年の調査の結果、纏向型とは異なる九州独自の形状で、その後に造られた戸原王塚古墳(福岡県粕屋町)や赤塚古墳(大分県宇佐市)に繋がっていることも分かった。これは、前方後円墳の形状の類似性や分布をもとにする「ヤマト王権が地方の豪族に設計図を配布し、これを縮小した前方後円墳を造らせた」といった類のヤマト一元説(注2)への反証となった。

比恵・那珂遺跡は、三世紀に活況を呈したのち、五世紀には一度衰退し、六世紀後半に再活性化するという変遷をたどる。これは四世紀後半に九州王朝の天子の系譜と考えられる「高良玉垂命」が博多湾岸から筑後三潴に遷り、三九〇年に没し、その子孫が代々筑紫を守護したという高良大社の縁起・伝承(注3)や、六世紀中葉に全国に屯倉が設けられ、そこから那の津に穀類を送ったという『書紀』記事と一致する。このように比恵・那珂遺跡は、金印を下賜された一世紀から、三世紀の俾弥呼、五世紀の倭の五王を経て、六世紀に至るまで、北部九州が倭国の中心だったことを示している。

『魏志倭人伝』には「文書・賜遣の物を伝送して女王にいたらしむ」との記述があり、邪馬壹国において文書外交が行われていたことは明らかだ。

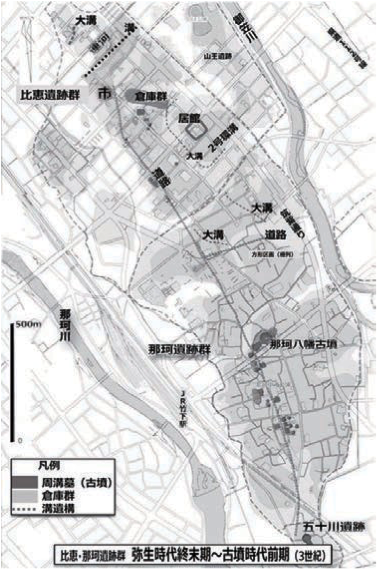

福岡県では、柳田康雄國學院大學客員教授らによる、二〇一六年の三雲・井原での硯の発見に始まり、多数の硯の発見が相次ぎ、その数は現在のところ二百件を超え、中でも福岡県が百二十三と圧倒的に多い(注4)。(図2)

筑前町薬師ノ上遺蹟出土の弥生の硯には、使用された事を示す墨の痕跡が残っていた。また、前述のとおり二〇一七年に比恵遺跡から出土した硯は、遺跡の年代から三世紀のものとされており、俾弥呼・壹與の時代と一致する。

そして、筑前町中原遺跡出土硯はその色から国産の可能性があり、また、中原遺跡・薬師ノ上遺蹟は弥生後期初頭〜前半(一世紀ごろ)とされ、紀元五十七年に漢の光武帝から金印を下賜された時点で、既に北部九州では「文書の作成」が行われていたことになる。

さらに、「文字文化の伝来」という点については、二〇二〇年に柳田教授により、福岡県行橋市の下稗田遺跡で、紀元前二世紀(弥生時代中期前半ごろ)とする硯も発見された。同教授は、「同時期の硯は福岡、佐賀県の玄界灘沿岸に多数あるとみている(西日本新聞二〇二〇年十月十日)」という。

古田氏の説では、「『天孫降臨』とは、青銅の武器を持った対馬・壱岐の勢力が、稲作の盛んだった玄海灘沿いの北部九州に侵攻し支配した事件で、その時期は紀元前二世紀ごろ」とされてきたが、柳田氏の硯の編年が正しければ、古代の硯がこれを証することとなろう。

図 2 弥生~古墳時代前期の硯・研石出土数(筆者作成)

『魏志倭人伝』の魏からの下賜品に「五尺刀二口」とあり、漢代の一尺は二十三〜二十四センチメートルだから、百二十センチメートル程度の刀となる。

そして、古田氏は糸島市前原東の上町向原遺跡から弥生最長の百十八・九センチメートルの素環頭大刀が出土していることを指摘しているが(注5)、この大刀について科学分析による材料と年代の測定が行われ、二〇〇三年の日本文化財科学会第二十回大会で、一世紀後半から二世紀前半に中国産の鉄鉱石で作られたものと発表されている。(注6)そして、『魏志倭人伝』に女王俾弥呼とそれに統属する伊都国王の二人の王の存在が記されており、二口とは二人の王に贈られたことを意味するのではないか。

そのほか、『倭人伝』には「鉄鏃」の存在が記され、また「韓伝」に「国は鉄を出す。韓・濊わい・倭はみな従いてこれを取る」とあるところ、比恵遺跡からは高純度の軟鋼を用いた板状鉄製品が、那珂遺跡からは朝鮮半島産の鋳造鉄斧が発掘されている。

また、『倭人伝』に「其山に丹あり」とあり、「丹」即ち水銀朱は辰砂(硫化水銀)を砕いて得るが、魏使の通った末盧国の松浦川上流や、そこから有明海に注ぐ塩田川一帯には九州西部水銀鉱床群がある。その水銀鉱床群には多くの「丹生神社」があり、比恵遺跡からは鉄素材と並んで辰砂も出土している。

邪馬台国畿内説では、畿内中心に出土する「三角縁神獣鏡」を魏から下賜された鏡とするが、古田氏は、

①中国からの出土が無いこと、

②百枚の下賜に対し五百枚を超える出土があること、

③「景初四年」など存在しない年号が記されていること、

④鏡面に記す漢文に乱れがあること

などから、「三角縁神獣鏡は仿製鏡(国産)で、中国(呉地を含む)からの渡来鏡師が重要な役割をになって、日本列島内で作製された」とし、魏から下賜されたのは北部九州中心に出土する漢鏡だとされた。(注7)

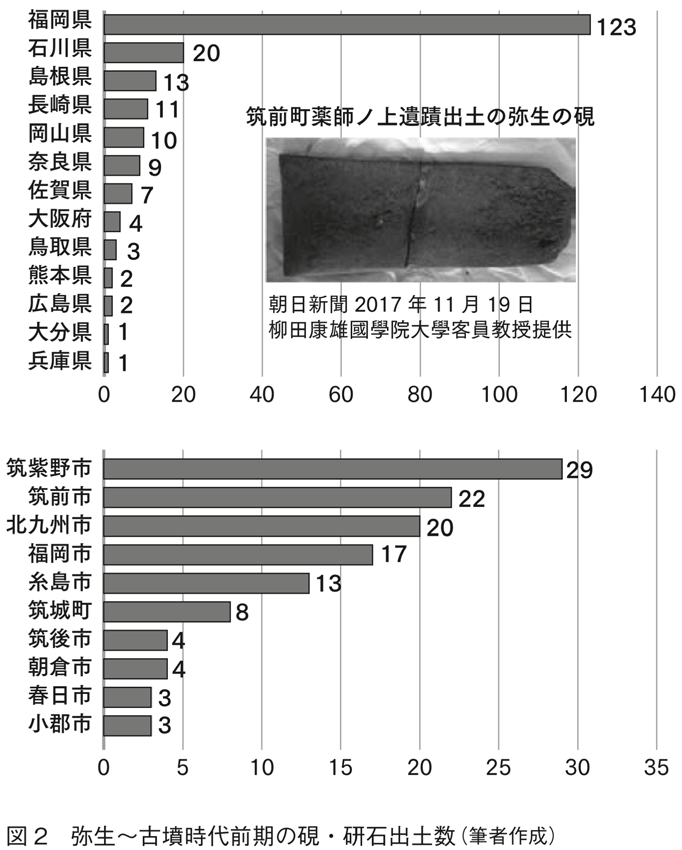

古田氏の説は主に「外形的」判断によるものだが、近年冶金学者の新井宏氏らによる、「鉛の同位体」を用いた銅鏡の製作地の特定が進み、魏の年号入りの三角縁神獣鏡は国産であることが分かってきた。

鏡の材料のうち「銅」は、産地の特定が困難だ。しかし、添加されている「鉛」には、質量数が二〇四、二〇六、二〇七、二〇八の四種類の同位体があり、その比率が産地によって異なるため、青銅器中の鉛の同位体比を対比させることで鉛の産地を知ることができる。この鉛同位体の分析の結果、三角縁神獣鏡を始め魏の年号を持つ鏡の殆どに韓国(全州鉱山)や、我が国の岐阜県神岡鉱山などの鉛が添加されており、これらが中国製ではなく、仿製鏡(国産)であることが改めて確認されている(注8)。(図3の二重線) これにより古田氏の「三角縁神獣鏡仿製鏡(国産)」説は強く支持されることとなった。

図 3 銅鏡の鉛同位体分析(筆者作成)

図3の二重線(〓) 我が国や半島の鉛が添加された可能性の高い鏡(国産)

図3の三重線(≡) 呉の鉱山の鉛の成分比と一致する鏡

中国で江南地方、呉に属する地域に集中して出土する画文帯神獣鏡が、我が国では近畿地方を中心とする「銅鐸圏」に広く出土している。こうした画文帯神獣鏡、特に呉の年号入りの紀年鏡の鉛同位体分析から、銅鐸圏と「呉」の交流が明らかになった。

「呉」と結んで「魏」と対抗し、半島の楽浪郡を支配していた公孫淵が滅んだ「赤烏せきう元年(二三八)」と、「魏」が高句麗討伐に乗り出した「赤烏七年(二四四)」という「呉」の年号の銘を持つ「画文帯対置式神獣鏡」が、「銅鐸圏」の兵庫県宝塚市安倉高塚古墳(赤烏七年鏡)・山梨県大塚鳥居原狐塚古墳(赤烏元年鏡)から発掘されており、これらの鏡は鉛同位体分析から呉で(或いは呉の鉛を用いて)造られた事が分かってきている(図3の三重線)。魏・呉と公孫淵の関係から見て、呉の工人が公孫淵滅亡後、呉の銅・鉛を携えて魏の支配となった楽浪郡経由で渡来した可能性は低く、公孫淵滅亡後の呉鏡の出土は「呉と銅鐸圏」の直接の交流を示唆している。

また、奈良県桜井市の三世紀前中期とされる纒向石塚古墳周辺の渠みぞで金原正明奈良教育大教授によりバジルの花粉が発見され、近辺には銅鐸の破片も見つかっている。金原氏は「交流のあった中国の王朝から乾燥したバジルが持ち込まれ、薬などに使われたのではないか」と指摘しているが(産経新聞二〇一五年五月二十二日より)、バジルはインドや東南アジアなどが原産で、楽浪や半島経由でのバジルの花粉の渡来は考えづらい。

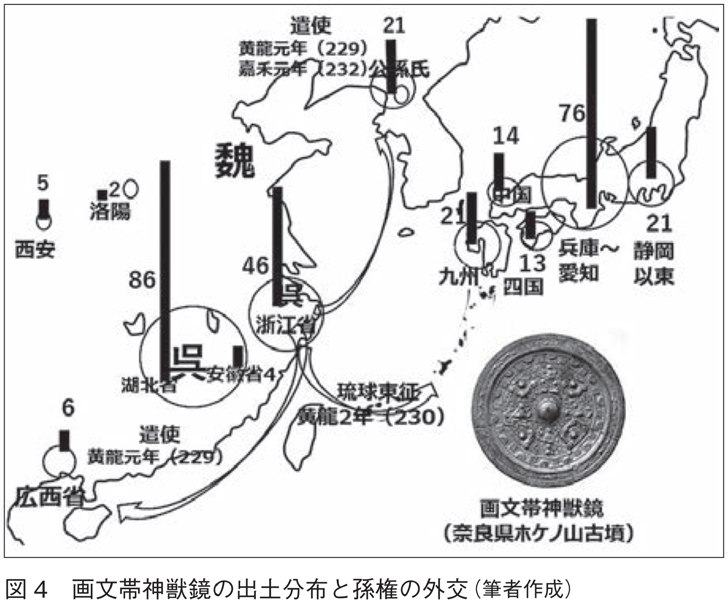

『三国志』によれば、呉の孫権は黄龍元年(二二九)皇帝に即位。交州刺史の呂岱が朱応と康泰を南方諸国に派遣し、その後扶南(カンボジア)、林邑(チャンパ︱南ベトナム)、堂明(タイからラオス)が朝貢し呉の支配下に入ったとされる。そこから「交流のあった中国の王朝」(金原氏)とは「呉」をさすもので、これも銅鐸圏と呉の交流を示すものだろう(図4)。

図 4 画文帯神獣鏡の出土分布と孫権の外交(筆者作成)

『漢書』などには、漢の時代の我が国に、①「燕地」に属する「楽浪海中の倭人」と、②「呉地」に属する「會稽海外の東鯷人」がいた、と記されている。

◆『漢書』(地理志、燕地)楽浪海中倭人有り。分れて百余国を為す。歳事を以て来り献見すと云う。

(呉地)會稽海外東鯷人有り。分れて二十余国を為す。歲時を以て来り献見すと云う。

◆『後漢書』(東夷列伝、倭)會稽海外東鯷人有り。分れて二十余国を為す。又夷洲及び澶洲有り。傳えて言はく、「秦始皇、(略)所は絶遠に在りて、往来すべくもあらず。」と言う。

また、『翰苑』の雍公叡ようこうえいの註に引く『魏略』には「韓半島から日本海を挟んで東鯷人が居す」とある。

◆『翰苑』(三韓)境は鯷壑ていがくに連なり、地は鼇波ごうはに接す。南、倭人に届き…。(雍公叡の註)『魏略』に曰う。鯷壑は東鯷人の居、海中の州なり。鼇波の海(*日本海)を倶ともにするなり。

そして、古田氏は次の理由で「東鯷人は銅鐸人」だとした。

①「楽浪海(楽浪郡を囲む黄海・朝鮮海峡一帯)」に接する北部九州の倭人を「楽浪海中」というなら、「会稽海(東シナ海)」に接する「九州西岸、西南諸島、台湾」が「会稽海中」、その東の太平洋に接する本州(四国)地域が「会稽海外」となる。

②『翰苑』では東鯷人は日本海に接するとあるから、日本海岸から太平洋岸にまたがって存在していることになり、これは銅鐸圏と一致する。

③志賀島の金印は「倭人百余国」の統一者を示すから、筑紫を原点(最密集出土地)とする銅矛・銅戈圏(福岡県より大分県)とその東の銅剣圏(瀬戸内海周辺)を含む領域が倭人百余国の領域。

④そのさらに東の銅鐸圏の人々が東鯷人となり、東鯷人は漢代(『漢書』『後漢書』)記事以降には見えず、これは銅鐸圏の消滅時期と一致する。

つまり漢代の倭国は、西の「筑紫を中心とする銅矛・銅戈・銅剣圏(*天孫降臨神話に登場する武器型祭器圏)の倭人」と東の「天孫降臨神話に登場しない銅鐸圏の東鯷人」が並立するという勢力図だったことになる(注9)。(図5)

図 5 楽浪海中の倭人と会稽海外の東鯷人(筆者作成)

そして、『倭人伝』で「倭の女王俾弥呼」と「素もとより不和」で「相攻撃(交戦)」していたのが「狗奴国こうぬこく」だと記される。(*『倭人伝』では「狗」、『後漢書』では「拘」の字をあてる)

古田氏は、『後漢書』倭伝に、「女王国より東に海を度ること千余里にして拘奴国に至る。皆倭種と雖も、女王に属さず。」とあるが、『魏志倭人伝』に狗奴国の位置の記事は無く、また、『魏志倭人伝』に「女王国の東、渡海千余里にあるとされる国」は狗奴国とも女王に属さずとも書かれておらず、従って狗奴国とは別国と考えられること、等から、

①『後漢書』には『三国志』には無い「光武帝の金印下賜」という独自情報が記されている。そこから、「東千余里の拘奴国」という位置情報は、『後漢書』編者による「後漢代の独自資料に基づく追記」とみるべき。

②そうであれば「千里」は漢代の長里で、博多湾から東に四百〜五百キロメートルとなり、東奈良遺跡などの存在する銅鐸圏の中心茨木・高槻(大阪府)付近となる、

とした。

つまり、俾弥呼と敵対する「狗奴国」は、『漢書』『後漢書』等に記す「銅鐸圏の東鯷人の国」で、呉地に属し、歴史的に呉と深く交流する「親呉国」だったことになる。

そう考える時、『倭人伝』に記す正始八年(二四七)の、俾弥呼の対狗奴国戦での救援要請に対し、魏がわざわざ倭国に張政等を遣わし、詔書・黄幢を以て檄し告喩した理由が明らかとなる。「親魏倭王俾弥呼」と「親呉の狗奴国」との戦いは、「魏」にとって単なる倭国の内戦に留まらず、東アジアにおける「魏と呉」の覇権の懸かった戦いだったのだ。(注10)

そして、魏から禅譲をうけた西晋の司馬炎は二七九年に二十万余の軍勢で呉に侵攻し、二八〇年三月呉の孫皓は降伏、呉は滅亡する。こうした東アジアの政治状況の中で、三世紀末ごろ「後ろ盾」を失った狗奴国は、俾弥呼・壹與の後継者と、九州から進出した「分派」のヤマトの勢力により滅亡する。そしてヤマトの勢力は、「銅鐸圏の労働力」を使い巨大古墳を造営し、入手した銅資源を使い「三角縁神獣鏡」を製作する。その際、彼らは天孫降臨以来の邇邇藝︱俾弥呼の系列に属し、かつ魏晋朝と結ぶ勢力の支配の「証し・印」として、俾弥呼と関係する景初や正始などの年号を入れたのではないか。

「博多湾岸邪馬壹国説」の根幹となるのは『魏志倭人伝』(『三国志』魏書東夷伝、倭人条)の里程記事の解釈だ。古田氏は『「邪馬台国」はなかった』で、『倭人伝』の行程・距離解釈上の基本条件を示し、俾弥呼の邪馬壹国が博多湾岸に存在することを立証した。本誌の谷本稿(「魏志倭人伝の画期的解読の衝撃とその余波」)で述べられているが、その「条件」を筆者として簡単に要約しておこう。

①【短里】『倭人伝』の里程は"短里"(一里は七十五〜九十メートル程度)で書かれていること。(注11)

②【部分里程の和は総里程に等しい】帯方郡から邪馬壹国までの各国間の距離(里程)の和は総距離(里程)の「萬二千余里」となること。

③【島廻り(半周)読法】総里程には対海国の半周八百里(一辺四百里)と一大国の半周六百里(一辺三百里)が含まれ、対海国は対馬の南島(下縣)に限定されること。

④【道しるべ読法】「方位」は出発時点で魏使が〝向かう方向〟すなわち「始発方向」であること。

⑤【道行き読法】距離数の前に「歴・行・渡(度)」などの「動詞」がある場合は、魏使が〝実際に行った〟経路で、ない場合には、魏使が実際に行っていない〝傍線経路〟であること。

⑥【階段式読法】韓国を経る際の「乍南乍東」とは南行・東行を繰り返す〝階段状の行程〟を意味し、魏使は韓国内を陸行したこと。

⑦【最終行程0ゼロの論理】最終行程の「不彌国」と「邪馬壹国」は"隣接"しており距離は「ゼロ」となること。

以上だ。そして近年こうした古田氏の「里程論」の正しさを証明する発見と実験が相次いでいる。まず「短里」の問題をあげよう。

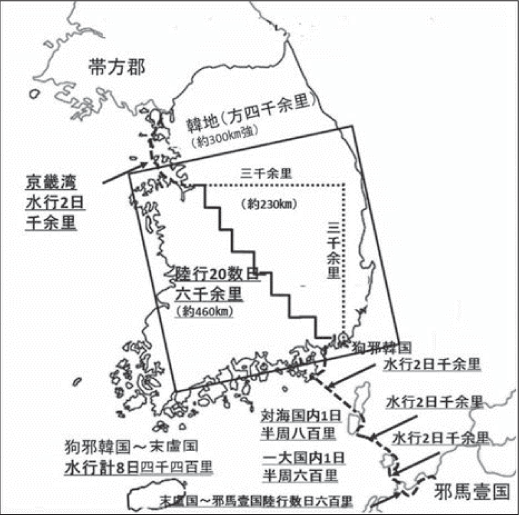

こうした「基本条件」の中でも重要なのは、「距離の長さ」即ち「一里の長さ」と「水行・陸行の一日の距離」だ。古田氏は「魏・西晋朝短里」説を唱え、魏朝は秦・漢代の一里約四百三十五メートルの「長里」ではなく、周代に存在した約七十五メートルの「短里」を採用し、魏から禅譲を受けた西晋もこれを引き継ぎ、陳寿はこの「短里」を用いて邪馬壹国までの里程を記したとする。この約七十五メートルという「短里」が周代に存在したことは、周代の天文・数学書の「周髀算経」によって確認され、また、これが『東夷伝』にも適用されているのは、韓条に「韓地は方四千里」とあるところ、実測で約三百キロメートル、一里七十五メートルとなることからも確かめられている。

そもそも、魏使の出発地の帯方郡治(政庁)から、朝鮮半島南端洛東河口の狗邪韓国までの里程は、「七千里」と書かれている。帯方郡治は、『漢書地理志』ほかにより漢江の河口近くにあったと考えられ(注12)、若し「七千里」が長里なら約三千キロメートルとなりバイカル湖のまだ北方に達する。一方、短里なら約五百キロメートルで、漢江の河口から洛東河口までの「直線距離」の約四百キロメートルと比較すれば、「七千里」が「短里」なのは自明だ。

さらに、狗邪韓国〜対海国(対馬)が千余里と書かれており、長里なら約四百三十五キロメートルで、直線なら鹿児島南方、航路でも九州東岸経路なら宮崎、西岸経路なら鹿児島西岸まで行ってしまう。一方「短里」なら七十五キロメートル程度だから、「短里の存在を否定」する説が成立しないことは明らかだ。

ただ短里を「韓伝・倭伝に限定」する「地域短里説」が安本美典氏ほかにより唱えられ、最近でも古代史研究の最前線と銘打って発刊された『邪馬台国(注13)』(洋泉社二〇一五年五月)でも「古代史研究の最前線」の成果であるように記されている。

◆『邪馬台国』「東夷伝では、玄菟と夫余(王都は吉林市)千余里、遼東と高句麗(王都は集安市)千余里としており、その実数はさきの一里(*長里のこと)で計算した千里に近い」

◆『三国志』「東夷伝」(扶余条)夫余は、長城の北、玄菟を去る千里に在り。(高句麗条)高句麗は、遼東の東千里に在り。南は朝鮮濊貊と、東は沃沮と、北は夫余と接す。

このように『邪馬台国』の著者は、「東夷伝」扶余条・高句麗条を論拠とし、夫余・高句麗の「首都までの距離」が短里と合わないとする。

『「邪馬台国」はなかった』でも、古田氏は山尾幸久氏からの同様の見解を紹介したうえで、これに対し、①扶余伝には首都の位置が記されていないこと、②高句麗伝では「南・北・東」の国と「接す」とあり、当然「西」も国境を想定していると考えられること等から、「千里」とは玄菟郡治・遼東郡治と扶余・高句麗の国境までの距離で「短里」で記されているとした。

そして、これを補強するのが「燕の長城」の調査・発掘の成果だ。近年中国では古代遺跡の発掘や研究が進み、玄菟郡・遼東郡と扶余・高句麗の国境を形成する「燕の長城(長柵とも)」の位置が明らかになってきた。「燕の長城」は一般にいう「万里の長城」の東端に位置し、戦国時代に「燕」が築いた連続する砦(長柵)を、秦が利用して連続させたもので、漢代にも存在し、三国時代にも引き継がれた。その位置は現存する遺構や発掘調査から、概ね明らかとなっており、中国社会科学院の「秦漢時代歴史地図」にも記されるところとなっている。

そして、扶余への起点である魏の時代の「玄菟郡治」は、現在の瀋陽市付近で、図によれば夫余との国境の長城までの方位と実距離数は、「北に八十〜百キロメートル弱」であることが分かる(図6)。

また、高句麗への起点である「遼東郡治」は現遼陽市付近で、高句麗との国境の長城までは「東に八十〜百キロメートル弱」と計測できる。これは、「長里の千里(約四百三十五キロメートル)」でなく「短里の千里(約七十五キロメートル)」に近い。

つまり、「玄菟を去る千里・遼東の東千里」との記述は、「燕の長城」の位置の確認により、「古代史研究の最前線」の著者の意図に反し、韓・倭人伝のみならず、扶余・高句麗伝を含む『東夷伝』全体が、短里で書かれたことを証明するものとなる。そもそも遼東郡治(現遼陽市)から、当時の高句麗の首都「丸都」のある集安市の王城遺跡までは約二百五十キロメートルで、長里の千里約四百三十キロメートルとは程遠く「首都までの距離」との前提は成立していない。

図 6 夫余・高句麗までの距離

(『秦漢時代歴史地図』(中国社会科学院作成)による当時の長城(柵)の位置に基づき筆者作成)

しかも、魏の毌丘倹かんきゅうけんは、二四五年に玄菟から高句麗を攻め、高句麗の首都丸都城を毀城し、肅慎との境の日本海岸まで追いつめている。従ってこの里数は「軍事行動の際の現地踏査の報告」を踏まえた、極めて正確なものといえる。

◆『魏志』(毌丘倹)正始中、倹、高句麗の数あまた侵犯するを以て、諸軍步騎萬人を督ひきいて玄菟を出、……これを討つ。……丸都に登り、句麗の都を屠り、斬りし首、獲し虜数千。正始六年(二四五)……沃沮よくその千有余里を過ぎ、肅慎氏の南界に至り、石を刻み功を紀し、丸都の山に不耐之城と銘を刊きざむ。

◆『魏志』(東夷伝の末尾)高句麗背叛そむき、又偏師を遣し致討す。極遠に窮追し、烏丸うがん・骨都を踰こえ、沃沮を過ぎ、肅慎の庭を踐ふみ、東、大海に臨む。長老說くに、異面の人有り、日の出る処に近いといふ。

さらに、『三国志』「烏丸・鮮卑伝」に、「東胡(内モンゴル東部〜満州西部の部族)は死者の神霊を赤山(現在の赤峰市)に帰して護らしむ。赤山は、遼東の西北数千余里に在り。」と書かれている。「図6」に示す通り、遼東郡治だった遼陽市から赤峰市までの実距離は約三百七十キロメートルで、短里で五千里であり、東夷伝だけでなく「烏丸・鮮卑伝も短里」で書かれていることになる。

古田氏は『「邪馬台国」はなかった』で、陸行一日の里程を「三百里」とした。これは『魏志倭人伝』の里程記事や、『三国志』に見える「三百里」の用例(注14)によるものだが、以下のとおり、考古学的にも、紀元前の木簡の発掘により、「一日三百里」とは「漢代の律令」の規定を短里に換算されたものであることが明らかになった。

一九八三年十二月、中国の湖北省江陵県張家山(現在の湖北省荊州市荊州区郢城鎮太暉村)の二四七号漢墓から大量の漆器等と共に千二百三十六枚の竹簡が出土した。これは「張家山漢簡・張家山漢墓竹簡」といわれ、漢代の政治、法律制度を知る上での重要な史料となっている。

その竹簡中に前漢時代に頒布された律令が記載されており、「頒布年」の呂后二年(紀元前一八六)にちなみ「二年律令」と呼ばれている。そして、その中の「行書律・徭律」(逓送・伝送等に関する律)に、物を運搬する場合の「距離に応じた所要時間」が、次のように「日数と里数」で記されていた。(注15)

◆「行書律」(*逓送に関する律)(簡二七三)「郵人の書を行すは、一日一夜二百里とす。程に中あたらざること半日なれば、笞五十、半日を過ぎ一日盈みつるに至るまでは、笞百。一日を過ぎれば罰金二両」

◆「徭律」(*徭役に関する律)(簡四一一)伝送を発するに、縣官(*地方の長官)車牛足らざれば、大夫以下の訾(し *(注)財貨)有る者をして、貲を以て車牛を共出せしむ(*運搬には牛車を用い、不足すれば財貨をださせ牛車を供出させよ)。(簡四一二)重車・重負を伝送すれば日行五十里、空車では七十里。徒行では八十里。(*重荷を運ぶ場合は一日五十里、空車は七十里、徒歩八十里を当行(*ノルマ)とする)

この規定は、重い荷を運ぶには牛車を用い、速度は一日五十里にせよというものだ。漢代の一里は約四百三十メートルだから一日約二十二キロメートル程度の距離となる。(注16)

また、これは湖北省・荊州で一九八三年に発見された『九章算術』(紀元前一〜二世紀頃成立。)や中国居延地方内モンゴル自治区・甘粛省で一九七二〜一九七四年に発見された『居延新簡』にも同じ内容が記されており、「一日の行程速度」が律令で定められ、広く漢代の標準になっていたことが分かる。

◆『九章算術』(巻六均輸)「重車日行五十里、空車日行七十里」。

◆『居延新簡』「一日一夜嘗行百六十里(注17)」(*日行徒行八十里の二倍)。

そして、これは漢代に「行程日数を距離に換算」する基準があったことを意味し、この基準は魏・西晋朝にも引き継がれたことが張勃ちょうぼつの著『呉錄』からわかる。

張勃は二六六年に没した張儼ちょうげんの子で、陳寿(二三三〜二九七)と同世代の魏・西晋朝時代の人物だ。彼の著『呉錄(注18)』には「駑牛(*荷を運ぶ牛)は一日三百里を行く」と記されている。「駑牛」とは荷車を曳く牛のことだから、「二年律令」にある「牛車で重荷を運ぶ場合」にあたる。

従って、張勃は漢代の律令による基準を引き継ぎ、漢代の長里(一里約四百三十五メートル)による「一日五十里」を、魏・西晋朝の短里(約七十五メートル)による「一日三百里」と換算したのだ。

そして、膨大な下賜品を携えての魏の使節の帯方郡から邪馬壹国への行程は、「重車・重負による伝送」にあたることは確実だから、漢代の「一日五十里」、魏朝の「一日三百里」との基準に該当する。従って、陳寿はこの基準で「行程日数を距離に換算」したことになろう。

『魏志倭人伝』には、帯方郡から邪馬壹国まで「陸行一月」と書かれている。「韓国内陸行」説をとれば、帯方郡から狗邪韓国までの「七千里」のうち、水行は漢江の河口から京畿湾南岸までの七十キロメートル〜八十キロメートル、短里で約千里、韓国内陸行は六千里程度。陸行一日三百里なら二十日の行程となる。これに末盧国〜伊都国〜不弥国間の移動日と各国での滞在日を加えれば「陸行一月」という数字と合致する。(注19)

次に「水行」については、古田氏は『「邪馬台国」はなかった』で、『三国志』の記事をもとに、水行一日四百五十里(三十四キロメートル)と計算されている。「陸行」と異なり「水行里程の基準」は発見されていないが、近年の航海実験で当時の手漕ぎ船の標準的な航海速度は「約三〜四ノット(約五〜七キロメートル/時)程度」だったことが明らかになっている。

二〇〇五年七月二十四日〜八月二十六日に、十八人乗りの古代の木造の準構造船(海王)を復元し、これに台船を曳航させ、熊本の馬門石の石棺を熊本県宇土市から大阪南港に運ぶ「大王の棺」と呼ばれる航海実験が実施された。航海日誌によれば、航行速度は、玄海灘沿いにおける台船なしの海王単独の航海で四ノット程度、一日の平均航海時間は、こぎ手の疲労などがあり約七時間と記録されている。(注20)つまり一日三十五キロメートル〜四十九キロメートル、平均で四十二キロメートル、短里で五百〜六百里の航海となる。

朝鮮海峡では海流の影響で大きく左右されるが、狗邪韓国〜対海国(対馬)〜一大国(壱岐)〜末盧国(松浦半島)間がいずれも千里とある。これは「千里」が割り切れる「一日あたりの里数」となっていることを示すものだ。もし一日あたり千里、七十五キロメートルなら一五時間こぎ続けなければならない。「大王の棺」実験から考えれば一日あたり五百里を航海し、千里を二日間かけて航海したと考えるのが自然だろう。逆にいえば陳寿は、魏使の行程の「水行一日」を「五百里」と換算し距離を記したことになる。

そうであれば、

①漢江河口から京畿湾南部までの水行約千里は「二日間」の航海となる。そして、

②狗邪韓国〜対海国〜一大国〜末盧国間が各二日で「計六日」。

③これに対海国と一大国の「島巡り」を各一日、「計二日」

を加えると「水行の合計は十日」となり、『魏志倭人伝』の記述と一致する。

『倭人伝』が「渡○○里」と「動詞」をつけて距離を記すのも、「この里程は直線距離ではなく、航海距離である」ことを示すためであり、重要なのは「地図上の直線距離」ではなく「航海所要日数」だった。

こうした古田氏の考えに基づく魏使の行程を、筆者として解釈し図7に示しておく。

図 7 『魏志倭人伝』における魏使の行程(筆者作成)

なお、陳寿が「水行一日を五百里」と換算したなら、水行二十日は一万里、約七百五十キロメートルとなり、博多湾岸の不弥国から沿岸航路で鹿児島・錦江湾奥に達する。従って、不弥国から南で水行二十日の投馬国は、その名が示す「薩摩国」となろう。もっとも、距離だけとれば種子島や屋久島他の西南諸島も候補となるが、投馬国は五万戸の大国だから、やはり島々ではなく、その領域は九州本島で、薩摩半島・大隅半島を中心とする南九州の広範囲に及ぶと考えるのが自然だろう。

秦・漢代は「長里(一里約四百三十五メートル程度)」だったから、魏はいずれかの時点で「短里」に変更したことになる。それはいつのことなのか。

魏の曹丕(文帝)は、延康元年(二二〇)に漢の献帝から、形式上だが「禅譲」を受けた。その際延康から黄初元年(二二〇)に改元するとともに、正朔(暦)・服色・称号・音階・度量衡を変えるべきか否かの議論があった。

◆『三国志』(魏志文帝紀)(延康元年十一月条の裴松之の注)

『献帝伝』にいう(略)今、朕は帝王の緒(業)を承つぐ。其を以て延康元年を黃初元年とし、正朔を改め、服色を易かえ、徽號(称号)を殊(こと 異)にし、(音)律・度量を同じく(統一)し、土(徳)の行を承つぐことを議はかれ。

ただ、議論の結果、即位当時には禅譲を理由に変更しなかったことが明帝紀に記されている。

◆(同明帝紀)(景初元年三月条、同注)魏書に曰く。初め、文皇帝即位、禪を漢に受るを以て、因りて漢に循したがひて正朔を改むることなし。

一方、時の皇太子(後の明帝)は、次のように暦法の改正を主張している。

◆(同)帝(明帝)東宮に在りて論を著す。五帝三王は同氣共祖を為すと雖ども、禮は相襲はず、正朔を自ら(注)宜しく改変し、以て受命の運みよを明らかとす。(中略)今、三統の次しだいを推はかるに、魏は地統を得。當に建丑の月(十二月)を以て正月とすべし。(*三統の次=天・地・人。周は人統、漢は天統)

この時には東宮(後の明帝)の意見は入れられず、暦法は改正されなかったが、即位後に明帝はこの改正を実行する。

◆景初元年(二三七)春正月壬辰、山茌縣に黃龍見ゆと言ふ。是に有司、「魏は地統を得る。以て宜く建丑の月を正とすべし」と奏す。三月、暦を定め年を改め孟夏四月とす。太和暦を改め景初暦と曰ふ。(『三国志』魏志明帝紀

ここには「度量」即ち長里から短里への変更は記されてない。しかし、文帝即位時の議題や明帝の見解から、景初元年を期して短里への変更があった可能性が高い。つまり魏では始めに長里の時期があり、次に短里の時期があったことになる。また、呉や蜀の資料は当然「長里」で記されていたことは疑えない。従って、陳寿は長里で書かれた資料を「短里に換算」する必要が生じることになる。

この点について、西村秀己氏は、

①短里に換算する場合、漢代の長里は約四百三十五メートル、魏晋朝短里では約七十五メートルだから約五〜六倍すればよい。

②しかし、正確さに欠けるため、概算として「数〇里」(一里を数里、十里を数十里、百里を数百里、千里を数千里とする)と表現したのではないか。

③そうであれば、「長里を短里に換算した時期」すなわち「短里を採用する以前」は「数〇里」という表現が増えるのではないかという仮説をたてた。

そして、この仮説を『三国志』全体で検証したところ、「里」を用いた距離の記事中「数〇里」とあるものの比率は、蜀志=三十三・三%、呉志=四十・〇%、魏志では、①漢代=二十一・三%、②黄初〜青龍=三十七・五%、③景初以降=五・三%と、青龍︱景初間で顕著な差が見られた。これは「景初元年短里変更」説を裏付けるものといえよう。(注21)

こうした検討により、古田氏の「魏・西晋朝短里説」が裏付けられる。しかしその一方で、景初以前の記事や、呉志・蜀志は「陳寿が換算した里数」だということになる。『三国志』の「里」記事について、「短里に合うか合わないか」がよく議論されるが、古田氏は『「邪馬台国」はなかった』で『三国志』に見える一五九個の「里」記事を調べた上で、「現代の地図にも確認できる「『二定点間』で、その距離が『千里以上』」を特に取り上げた。「確認できる距離」というのは重要で、今後は陳寿が換算する際「自ら実距離が確認できない場合」はどうしたのかという問題が重要となろう。

『「邪馬台国」はなかった』発刊五十年を迎える。依然としてヤマト一元説は広く喧伝されているが、本稿で述べたように、近年の考古学や諸科学の発展により、五十年前に古田氏が唱えられた「博多湾岸邪馬壹国説」の正しさが、改めて証明されることとなった。

また一方で、単なる砥石状の破片と見られていたものが、弥生期に遡る文字使用を示す硯だったことがわかった。これは、「モノ」は「論証」されることによって始めて単なる「モノ」ではなく「物証・証拠」となることを示している。

私たちの前にある「モノ」や「文献」を、一元史観による思い込みにとらわれず、もう一度多元史観により解釈することで『「邪馬台国」はなかった』で示された古田氏の事績をさらに豊かにできることとなろう。

(1)図1を含め、以下は総括シンポジウム「古墳時代における都市化の実証的比較研究︱大阪上町台地・博多湾岸・奈良盆地︱」資料集(公益財団法人大阪市博物館協会大阪文化財研究所編)による。

(2)例えば、岸本直文「相似墳の存在は、王墓の設計をもとに複製されたもので(略)中央の関与を考えることができる」(「前方後円墳研究の課題」『市大日本史』第五号、二〇〇二年)とか、沼澤豊「倭王権による一元的な統制策にしたがって決定された」(「古墳設計論の成果と展望」『東邦考古』第三十五号、二〇一一年)といった見解がある。

(3)古田武彦『古代史の証言 -- 金印から吉野ヶ里まで九州の真実』(駸々堂、一九九一年)。古賀達也「九州王朝の筑後遷宮 -- 高良玉垂命考」(『新・古代学』第四集、新泉社、一九九九年)ほか。

(4)図2を含め以下は柳田康雄「倭国における方形板石硯と研石の出現年代と製作技術」(『纒向学研究』第八号、二〇二〇年)による。

(5)『ここに古代王朝ありき -- 邪馬一国の考古学』(ミネルヴァ書房、二〇一〇年九月)

(6)岡部裕俊(前原市教育委員会)ほかの「前原市上町遺跡出土素環頭大刀の理化学的分析による年代及び産地同定」(二〇〇三年五月日本文化財科学会第二十回大会報告)による。

(7)三角縁神獣鏡については、『失われた九州王朝』『ここに古代王朝ありき』『古代の霧の中から』『よみがえる九州王朝』ほか多数の著書で仿製鏡(国産)であることを繰り返し述べている。

(8)図3は『理系の視点からみた「考古学」の論争点』新井宏(大和書房、二〇〇七年)などをもとに筆者作成。

(9)「東鯷人」の所在については、古田氏が『邪馬壹国の論理』「金印の「倭人」と銅鐸の「東鯷人」」(朝日新聞社、一九七五年)で述べられた次のような見解が正鵠を得ているだろう。

◆楽浪海中の「筑紫を原点(最密集出土地)とする銅矛・銅戈圏」と「瀬戸内海周辺の銅剣圏」という武器型祭器圏が「倭人百余国」で、その統合の王者の首都圏が、(*金印が出土したとされる)志賀島をふくむ博多湾岸とその周辺だ。このように「倭人百余国」の位置がハッキリしてみると、倭人のさらに東のはしっこ(*會稽海外)に当たる「東鯷人」とは何者か︱その答えは、もはや疑う余地もない「銅鐸圏の人々」だ。

(10)『魏志倭人伝』(正始八年)倭の女王卑弥呼、狗奴國の男王卑弥弓呼と素より和せず。倭の載斯烏越さいしうえつ等を遣わして郡に詣り、相攻撃する状を説く。塞曹掾史さいそうえんし張政等を遣わし、因って詔書・黄幢を齎し、難升米に拝仮せしめ、檄を爲してこれを告喩す。「黄」は天子の色で、魏の黄幢を掲げて戦うことは、俾弥呼の軍が魏の軍であることを示しているが、『三国志』中で「告諭」の語は、次のように使われる。

◆(二五六年)綝(武衛将軍孫綝そんちん)、使を遣し詔書を以て欽(征北大将軍文欽)・咨(前将軍唐咨)等に告喩し、(驃騎将軍)拠(呂拠)を取らしむ。(『呉志』三嗣主伝)

ここでは「呂拠を討伐せよ」というのが「告喩」の内容となる。

また、相手が敵対する夷蛮の場合に、「檄を爲てこれを告喩」し、降伏すること、あるいは内部で反逆することを督促した事例がある。

◆乃ち檄して諸羌(きょう 羌族)に告喩し、光(西平の麴光)等が為に詿誤かいごせらるる者は之を原ゆるさん。能く賊帥を斬り首を送る者には當に封賞を加うべし。是に光の部黨、光の首を斬り送る。(『魏志』劉等伝)

なお、『倭人伝』に「狗奴国」は「奴国あり。これ女王の境界の尽くる所なり。その南に狗奴国あり」とある。「女王の境界」とは、古田氏が『古田武彦が語る多元史観 -- 燎原の火が塗り替える日本史︱』(ミネルヴァ書房、二〇一四年)で示された見解に基づけば、山陰・山陽・四国などを含む、「女王に属する遠絶二十一国」の最後の奴国の南となる。

(11)『「邪馬台国」はなかった』ののち、古田氏は『古代史の「ゆがみ」を正す -- 「短里」でよみがえる古典』(古田武彦・谷本茂著、新泉社、一九九四年)において、「一里約七十六〜七十七メートル」とされた。以下本稿では計算の便宜上約七十五メートルと表記する。

(12)『漢書地理志』に「帯水、西して帯方に至り、海に入る」とある。「帯水」は開城けそんの西で京畿湾きょうきわんに流出する漢江だから、帯方郡治(政庁)はその付近にあったと考えられる。

(13)谷本稿三十二頁の注参照。両書とも本論集で再批判されている。

(14)魏志袁劉伝「步騎数千来迎……晝夜三百里来、何云避」、蜀志龐統法正伝「張勃吳錄曰……駑牛一日行三百里」等。いずれも裴松之の注。

(15)『張家山漢墓竹簡(二四七号墓)』(文物出版社、二〇〇一年)読み下しは筆者。

(16)漢代は「六尺一歩・三百歩一里制」で、漢代の物差しから一尺は約二十四センチメートル。一里は約二十四センチメートル×六×三百=約四百三十二メートルとなる。

(17)『九章算術』は『「九章算術」訳注稿(一七)』大川俊隆他(大阪産業大学リポジトリ。二〇一五年)により、『居延新簡』は『「始建国天鳳三年當食者案」册書の考察』鵜飼昌男(「東洋史研究」一九九七年)による。

(18)『三国志』(蜀志)の裴松之(三七二〜四五一)の注に引用。

(19)なお、『史記』萬石張叔列伝「每五日洗沐歸謁親」、『尚書正義』に「漢官五日一假洗沐也。」、『三国志』(魏書明帝紀。裴松之注)に「往百日、攻百日、還百日、以六十日為休息、如此」などとあるように、漢代の官吏の休暇(「洗沐」という)は五日勤務し一日休暇をとるという「吏員毎五日一洗沐」制をとっていたので、「韓国内陸行」の六千里に要する実際の移動日は、二十日に休日を加え二十四〜二十五日となる。

(20)八月三日(志賀島港〜大島港)の航海日誌では、〇・四ノットの追い潮のもとでの「海王」単船で四・三ノットだったと記録される(宇戸市デジタルミュージアム、大王のひつぎ実験航海事業より)。

なお、一九七五年に朝鮮海峡を渡った野生号の航海実験では、対馬海流に妨げられ、漕ぎ手十四人で巡行速度平均一・七ノット(時速二・五キロメートル)だった。準構造船より原始的な手漕ぎ丸木舟では、二〇一九年七月の台湾から与那国島へ向かう航海実験で、二百二十五キロメートルを約四十五時間で航海しており、黒潮に乗り時速は二・八ノットだった。

(21)西村秀己「短里と景初 -- 誰がいつ短里制度を布いたのか?」(『古田史学会報』一二七号、二〇一五年四月)

新古代学の扉事務局へのE-mailはここから

制作 古田史学の会