『新・古代学』 第1集 へ

エラズマス・ダーウィンと進化 ロンドンのキング・ヘレ氏との往復書簡 へ

『新・古代学』古田武彦とともに 第1集 1995年 新泉社

特集2 和田家文書「偽書説」の崩壊

「進化論」をめぐって

西欧科学史と和田家文書(上)

上城誠

はじめに

「東日流外三郡誌」を中心とする一大資料群、いわゆる「和田家文書」中に、「進化論」「適者生存理論」「宇宙起源論」等、西欧近代科学思想の受容と、その解釈が記されている。原「和田家文書」は秋田孝季、和田長三郎吉次らによって寛政(一七八九〜)から文政(一八一八〜)年間を中心とする、三十数年を費やして編纂されたものである。

現在公刊されている『東日流外三郡誌』『東日流六群誌大要』その他は、和田長三郎吉次の子孫である、和田長三郎末吉(江戸末期〜大正初期)、和田長作(明治一〇年頃〜昭和一四年頃迄)両名による書写本にもとづいている。そのため、江戸寛政期に受容された科学思想を、大正・昭和初期の知識によって改編書写している可能性もあり、公刊本から、原「和田家文書」を考察することを難しくさせているといえよう。しかし「和田家文書」中に現れる科学思想の内容と、その受容時間帯を西欧科学史と対比することによって、大局的一致を探り、細部の論証においては、原「和田家文書」たる「寛政原本」の出現をまちたいと思う。本稿は「進化論」について考察を進めてみたい。

一

「東日流外三郡誌」中に「紅毛人聞取世界史」と題された一文がある(北方新社版、第四巻四七一頁)。その一節を引用してみよう。

絞吾呂夷土大分布

紅毛人ジョーズ・ルイス氏の語りに曰く世界は円球にして海を航す潮路に、北斗星太陽を計算なして位地を悟り進路に東西南北の緯度を悟ると曰ふ。安東水軍が用ふる日計星計海進法と同じなり。

大洋千里万里の彼方に氷寒の国、常夏の国ありて、大陸、群島の限りなき在位せる地球世界、住むる人の種に於いては白人、黒人、黄人の肌をなす類に在りて、各々国を造り主をなして国治むと曰ふ。

地球とは日輪の如く円にして、月面の如く日輪の陽光にて日夜を半球相分つぬと曰ふ。依って、此の地ぞ夜なれば裏なる地位は昼なりと曰ふ。されば南北にて日陽あれども陽熱遠く、常に氷凍の域に在りと曰ふ。

寛政五年八月 秋田孝季

ここで注目すべきは、紅毛人ジョーズ・ルイスという名前であろう。一八世紀、ヨーロッパで高名な学者で、ジョーズ・ルイスといえば、フランス王位植物園園長をつとめ、生涯をかけて『一般と個別の博物誌」を刊行し、ルソー、ディドロ、ヴォルテールに影響を与え、その門下には、進化論者のラマルク、比較解剖学創始者キュヴィエが輩出した、あのビュフォンしかないであろう。ビュフォン(de Buffon) というのは彼の伯爵としての名であり、もう一つの名は、ジョルジュ=ルイ・ルクレール(George Louis Leclerc)であり、英語式に読めばジョージ・ルイスとなるのである。寛政五年(一七九三)、秋田孝季は長崎にてビュフォンの博物学の一端を紅毛人から学んでいたのであった。ビュフォン死後五年後のことである。

ビュフォン(一七〇七〜一七八八)を取りまく西欧科学思想とビュフォンの提示したものを考えてみよう。

一七四九年、『動物の博物誌』で「両親と子供の類似」いわゆる獲得形質の遺伝について述べる。

一七五三年から『四足獣類の博物誌』十二巻を世に出し、

「自然界には、それぞれの種に、各個体がそれに従って形成されるような、一般的な原型があるのだが、その原型は、自己を形成する際に、環境条件によって変質したり改良されたりするように思われる」と記し、そして、気候風土と動物に真の相関関係を認め、「(他国の種馬を輸入すると)(気候風土の影響と戦う必要を生じる)そうしなければ、種子も花も退化するからである。あるいはむしろ、それらは気候風土の色合をあまりにも強くおびるため、物質が形態を支配し、形態を退化させるように思われると言ったほうがよいかもしれない」と述べて、「退化」に言及したのであった。そこには、「時間は自然の偉大な職人である」といわしめ、気候風土の継続的作用の力を認識したビュフォンがいる。

一七七九年春、『自然の諸時期』を出版、地球の年齢等を考察すると共に、「有機分子(生命の原料、あるいは生命の成分)は可延物質に熱が作用を及ぼすことによってのみ生じるので、それらも・・・」と生命の原料が化学結合の結果、生じたものである事を明確に示した。生命の原料は「原始海岸」の中で、「高い気温」と「油を含んだ可延物質」が豊富なことから生じたというのだ。まさしく生命の発生について述べたのであった(私たちは、この生命の発生説が、あとで述べるエラズマス・ダーウィン説とよく似ていることに注意しておかねばならない。一七七九年は、寛政元年の一〇年前なのである)。

これらは、ビュフォンの学問的業績のごく一部ではあるが、ビュフォンの提示しているものが、後の、あるいは同時期の研究者達の良き学的土壌になったことに、疑問を持つ者はいないであろう。「evolution」という言葉を科学的意味で初めて使用したと考えられるシャルル・ボネ(スイス)も、一七二〇〜一七九三年の生涯であり、ビュフォンと同時代人である。現在「進化」という意味で使用される「evolution」は、もともと「古代の巻きもの様式の書物を広げていくこと」を意味していた。シャルル・ボネは「すでに存在するのだが目に見えないものが、漸次姿をあらわして、しだいに目に見えるものになっていく」という「先在する胚種の成長」の意味で、この言葉を使用したのである。イギリスでは一七三一年に「進化論」で有名なチャールズ・ダーウィンの祖父、エラズマス・ダーウィンが生まれている。

私たちは、「気候風土の影響」「退化」「時間、環境」「原始海岸中での生命の発生」という「進化論の芽ばえ」が、エラズマス・ダーウィン以前、ビュフォンの段階で生じていることを認識しなければならない。

二

「東日流外三郡誌」に戻り、北方新社版、第四巻四六〇頁をみてみよう。

絞吾呂夷土史談

神秘なる大宇宙陰陽を自転せしむ日輪と地界は、万物生長の父母にして、古代より是れを崇拝し荒神を号く。

神とは無上の恩主にして古今を通じ不滅の救世主と曰ふ意なり。依て神と号くは人心の思考に余るもの総てを神とて号けたる人師論師の夢幻に想像せし偶像崇拝に及び、真実の生命を授けたる宇宙の法則を忘却せしは、神への反逆なり。

人は法を定め権を以て制ふるを衆生に護りと曰ふも、是れ神をして見るに、人は人をさばくこと総ては罪なりと曰ふ。

天は平等に光陰を万物に与へ、人のみのためならず、万物生々のもの総て神なる子なればなり。地に境をなし争ふさまは古今に通じて人は常に善なるは一人だになく罪人なり。

神を造り法を定め種に従はすもの最悪なる罪人にて、天なる神はそのものに再び人身をして世に生命を与ふことなし。即ち、人心に神は造れず、聖者ともなれざる故に権を以て従かはせ、法を以て罰し、理を考じて洗脳せしにや。無智なる民はこれに順じたりきのみにして、神を用ふる術にかかりき衆生の哀れさなり。

天地を父母とせざる神への反逆それぞ人として人を制する国王となりし人身に左右を自在さる世の捉こそ罪に深き作為なり。

神は天に地に人の生々する所に境を造らず、照らす照さざるの地は非ざるなり。断じて余はいう、人は人をさばくことぞできざるものにて、神は人を人の上に造らず、人の下に人を造らず、万物ことごとく神の子なり。依て、生々に於て平等せしくらしに於て、人心いかで理ありとても、神なる造像をして衆を迷信に誘ては罪なり。神の最も分心怒に招く降罰行なり。

日月の光明は至る不至の処なし、常にして平等たる万物の父母なれば、万物生々のものはみな神の子なれば、常に平等摂取にして、国王たる権にも法にも神よりみる処にしては万物の一物なる子にて特抜たる恵はなし。

凡そ人の太古なる生原は、大宇宙の塵たる漂物を日輪の光熱作用に炎集し、一結の天体とて誕生せしめたるは地球たるものなり。

即ち、地球とは大地大海をなすこの地界なり。陸土と水にて誕生せしこの地界に、天は生命体を創る陰陽の種精ぞ、万物生命体となるべき生命体種を地界に胎産せしめたるに創りぬ。即ち生命体とは、無の境より生ずる形物にて、生命は神の種精なれば不死不滅のものにして是を魂と曰ふ。

この魂が入精する物は形体にて万物に類生せしその分岐の要類は、人もその一種なり。即ち、草木苔菌藻虫鳥魚貝獣の類万生物なり。人類は獣類より分岐せしものにてその原祖は地なる胎、即ち海より生じたる魚に当る也。

地界の成れる創ぞ、陸起陸没にて、海陸固定せず、海とて底より火泥煙灰を噴じ、陸地なるは至る処、泥火流れ噴火落雷に騒音し、やがて陸海固定しけるに、生物水中に誕生せり。是れぞ万物生長の創にて目に見えざる菌を以て生誕し、次に苔、藻なり。

かくして魚、貝ぞ生れ、幾億年にかけて海より陸に生をなせしは草木なり。苔藻が陸に分岐なしたる草木の次に魚貝が陸に生を求め人類ぞ魚より身を猿類に変身せしものにて、陸より海に帰るなし。

寛政五年八月十七日

秋田孝季

史談者 李慶民

和田長三郎

長崎出島にて記す。

ここにおいて私たちは、「和田家文書」中の「宇宙起源論」と「進化論」らしきものに出会うのである。そして、見逃してはならない重要な一点は、「和田家文書」偽書論争中の争点、福沢諭吉の『学問のすすめ』における「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らずと云えり」という有名な冒頭言が、ここにも見出されることであろう。本稿のテーマと離れているため、多くを述べる必要はないと思われるが、ポイントだけ列記してみよう。

福沢の文章では、「天」とは、何を指すのか、神なのか、仏なのか、なぜ「天」という表記をしたのか。その正体不明の「天」が、何故、創造主たりうるのか。そして、何故「平等」に創造しうるのか、その「平等」思想は何に対して有効なのであるか。

このような根本思想が欠如しているのだ。また『学問のすすめ』以外の著作にも、その思想の表明を見出すことが出来ないのだ。その点、秋田孝季の当文章中では、その根本思想が余す処なく語られている。「国家」「権力」「人種」「宗教」を越えた所に「宇宙(自然)」を位置づけ、「万物」の創造主たる「宇宙(自然)」のみが、唯一真実の「神」であるとみなして、ゆえに地球上の万物は生まれた時から「平等」であると説き、「平等」思想を原点とした人間界の在り方を要求しているのである。これこそ「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」の原義であろう。

福沢か、「和田家文書」か、どちらが引用したのか、もう多言は要すまい。

本稿の主題に戻ろう。ここに記された「進化論」めいた説は、一八世紀西欧で長期に論争を生じたシャルル・ボネ等の「胚種先在説」にビュフォンの「原始海洋の中で、有機分子(生命の原料)は生れた」という考察を加味して出来ているようにみえる。

「天は生命体を創る陰陽の種精ぞ、万物生命体となるべき生命体種を地界に胎産せしめたるに創りぬ」という部分には、胚種が精子あるいは卵子に先在し、それが漸次顕在化するという説の影響が、そして「生物水中に誕生せり。是れぞ万物生長の創にて目に見えざる菌を以て生誕し]

とある点には、ビュフォン説の反映が感じられるのだ。いまだ体系化されていない「進化論初期段階説」といえよう。

一七九三年(寛政五)八月、秋田孝季、和田長三郎吉次は、長崎出島で中国人と思われる李慶民から教義を受けているのだ。紅毛人から直接聞いたものではない点から、時間的遅れが生じ、「胚種先在説」が残存していると考えられる。

なお、李慶民という人物について、中国への「進化論」

流入過程について等の追跡調査が必要であろう。

三

エラズマス・ダーウィン(一七三一 〜 一八〇二)はシャルル・ボネ(発生論、生殖学)、リンネ(植物学)、ビュフォン(博物学)等々の影響を受けながら、医師を本業とし、詩の形式をとった化学論文とも呼びうる詩集を次々に発表していった。

一七八九年(寛政元)『植物の愛」を出版。リンネの「植物学」を詩に変えて、「想像力を科学の旗のもとに行使」した。一七九一年(寛政三)『植物の経済学」を出版。ビッグ・バン説を予見するかのような形で渾沌からの宇宙の創成を描いた。一七九四年(寛政六)『ゾーノミア、あるいは生命の法則』の第一巻を出版。「発生」という題名の五五頁から成る章で「進化論」と呼びうる「生命の法則」を解明している。

「地球が存在を始めてからの悠久の歳月の間に、おそらくは人類の歴史の始まる数百万の時代の前から、すべて温血動物は、〈偉大なる原動因〉が生命を授け、新しい部位を獲得する力を与えた、たった一つの生きたフィラメントから生じ、刺戟、感覚、意志および連関に導かれて新しい性質を身に着けてきたと想像するのは、大胆すぎるであろうか。独自の内在的な活動によって向上を続ける能力と、ある世代による改良点を子孫へと、終わりなき世界へと伝える能力をそなえていると想像するのは!」と記述し、「進化」そのものを唱えた。そして「オスの間の競争の最終的な目的は、最も強く最も活動的な動物が種の間に広がり、それゆえに種が改良されるということだと思われる」と「進化論」の重要な中核である「適者生存理論」にも言及したのであった。他に、より強い動物から逃げるための「カモフラージュ」「擬態」についても述べている。

一八〇二年四月一八日(享和二)エラズマス・ダーウィン、心臓発作で死去。

一八〇三年、『ゾーノミア』で展開した「進化論」をより詳細に説いた『自然の殿堂』が出版された。生命の発生から人類の出現までを描いた生命史である。生命は原始海洋中の微小な粒子から始まり、環境の圧力のもとで(神の手助けなしに)徐々に進化し、魚類、両棲類、爬虫類を経て、現在地上に見られるような生命形態に至ったと、エラズマスは信じ、それを記した。

「島や大陸が太古の海から押し上げられたとき、単純な動物の多くのものが、新しい陸地の端や浜辺で食物を求めようと努力し、やがては両棲類になったと思われる。水棲動物から両棲動物に変わる蛙のように、また水に浮かぶ状態から宙を飛ぶ状態に変わる蚊のように」と。まさしく、現代の進化観に近似しているといえよう。

私たちは、『ゾーノミア』及び『自然の殿堂』を読みすすめる時、ビュフォンの提示していたものを思わずにはいられない。エラズマス・ダーウィンは、彼の先人達の歩んだ道をより科学的眼をもって検証し、体系化したのである。

これら、エラズマス・ダーウィンの学問的業績について考える時、留意すべき点がある。一つは、発表された著書のすべてが一七八九年〜一八〇二年という、彼の最晩年に集中している事実であろう。ダーウィン博物館に所蔵されている二〇〇頁の『備忘録』には、一七七七年時点の書き込みに、『植物の園」『ゾーノミア」に収録された記録が残っている。こうした事実と、ビュフォンが生命の発生について記した『自然の諸時期」の出版が一七七九年だったことを考え合せると、エラズマス・ダーウィンの進化観の誕生は、遅くとも一七八九年(寛政元)以前であったとみるべきであろう。そして親交を結んでいた多くの友人達(例えば天文学者のウィリアム・ハーシェル、地質学者のジェームス・ハットン等)に口頭で、あるいは書簡で、彼自身の「進化論」を語っていたであろうことを疑うのは難かしいのである。

第二の留意点は、「進化」を意味する「evolution」なる用語である。確かにエラズマス・ダーウィンは「evolution」という言葉は用いなかったが「進化論」は明確に記述したのであった。だからこそ私たちは、エラズマス・ダーウィンは、後に「進化」(evolution) と称された生命の法則を『ゾーノミア』及び『自然の殿堂』で明らかにしたといいうるし、これら、二つの著書では「進化」(evolution) にふれていると表現できるのである。単なる用語の間題ではないのだ。

四

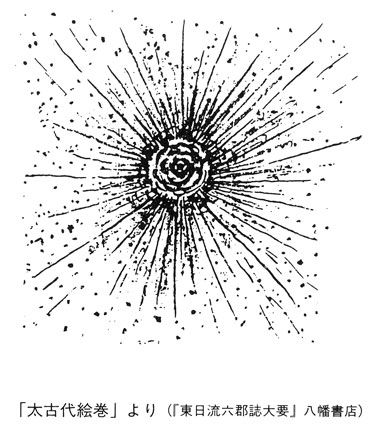

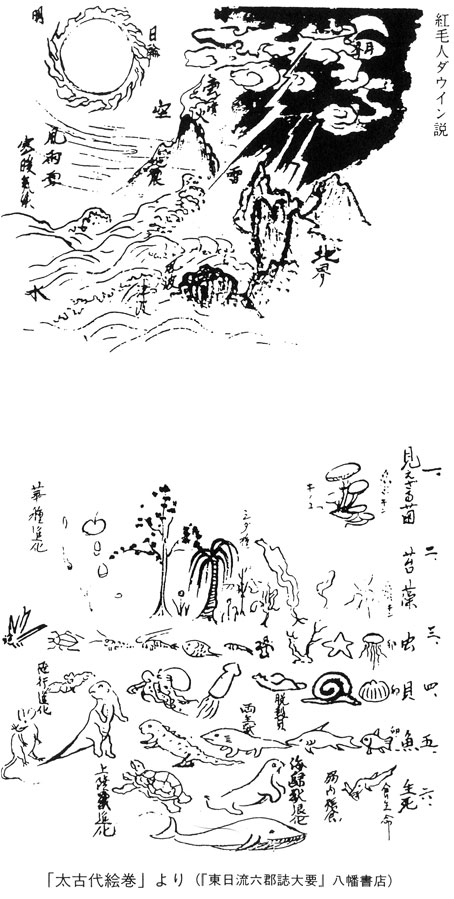

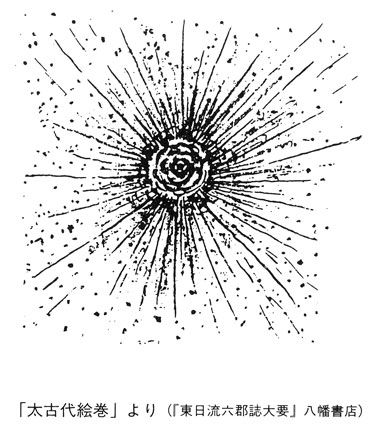

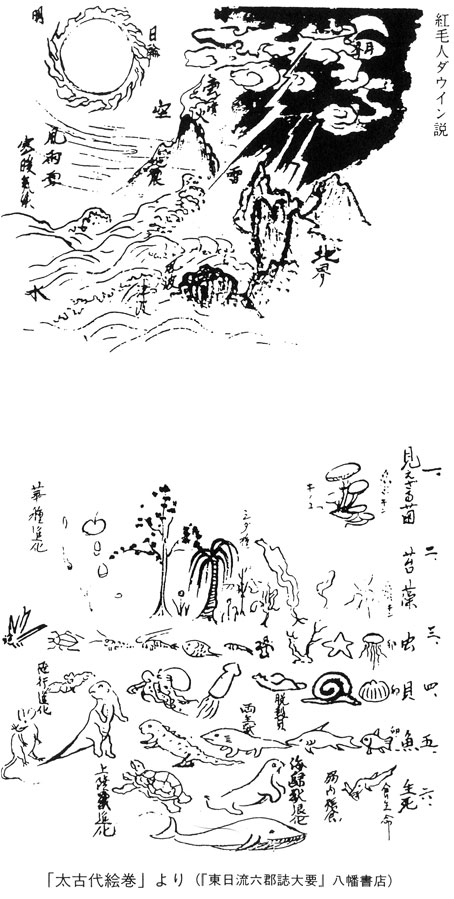

『東日流六郡誌大要』八幡書店版、七一九頁に、紅毛人ダウエンが登場する。

万物創誕の事

抑々、地水に生々せる万物創誕を究むれば、地界の創誕より学ぶるを要す。地界ぞ日輪を巡る星にして、その創誕ぞ日輪創誕の次に成れる一星なり。日輪五十億年歳、地界四十億年歳なり。地界で災球にて誕生せし後、冷却なし、地表修理固成なるや、水湧きて海ぞなり、その水中に成れる菌なる如きものより生長せしは、生生万物の始祖にして、是の生命の起るは、三十億年歳前なりと曰ふなり。

生命の起れるは、日輪の陽光を地水源質物に化をなし、永きに渡りて種の類を万物に異ならしめ、海中生々より陸にぞ上りたるは、藻より草木となれる万物なり。次に魚よりなれる獣物、海虫よりなれる万物を総じて、一には菌、二には苔藻、三には草木、四に魚貝、五に鳥虫、六に獣物なり。吾等人間の初なる始祖ぞ、ネズミなりと曰ふ。是を造化と曰ふべく、世襲耐生にて、常に生々万物ぞ、生地にぞ適生に変化すとも曰ふなり。

紅毛人ダウエン説とて和蘭陀人

ポナパルト之講義

寛政戊午年一月七日

秋田孝季

和田長三郎吉次

寛政十年(一七九八)、エラズマス・ダーウィンの『ゾーノミア』が公刊されて、わずか四年後、東洋の一角長崎の地で、秋田孝季、和田長三郎吉次は、エラズマスの展開した「進化論」の講義を受け、それを記録しているのである。

『ゾーノミア』中の「たった一つの生きたフィラメント」は「水中に成れる菌なる如きもの」と意約され、「適者生存理論」さえも「世襲耐生にて、常に生々万物ぞ、生地にぞ適生に変化すとも曰ふなり」と明快に記録されている。驚くべき一致だ。

なお附言すれば、ダウエン説と明記しない「進化論」が「和田家文書」中にみられる場合にも、純理論的には、本稿の三で述べた理由によって、安永九年(一七八○)以降の記録については、エラズマス・ダーウィン説の可能性があることを確認しておく必要があろう。

「万物創誕の事」を引用した「東日流六郡誌大要」は、各所に「和田長三郎末吉再書」という一文が見受けられ、末吉書写段階での加筆訂正をうかがわせている(末吉書写本を長作が再写した可能性すらある)。よって、あまりにも細部に立ち入った論議は、いかに精密にみえても、事の本質を見失う可能性があり、「寛政原本」出現をまつべきであろう。次の引用文に注意してみよう。

『東日流外三郡誌』北方新社版、第六巻三〇頁より。

荒羽吐神崇拝之理原抄

抑々天地創造たるや、大日論宇宙に炎転し、星月地の分岐をなせり。ときに地界誕生せるも、炎泥火を噴ずる固定なき火界なるも、幾億年を経にして冷却なし、泥のかわける如く収縮に及びて地表ようやく固定なし、宙に熱昇せる湯気ぞ降着し、地表底きところ海となり、潜らざるところ陸とならむ。

而るに、地底の火泥さめやらず、故に地を震はし、火泥を噴じて陸に火山を造り、海に島を造るなり。是ぞ天地水の成れる創めにて、神と曰ふ架空無実在の造れるものに非ざるなり。

世に万物、地水に蘇生せるは、天地水の間に寒暑、空風、雨雪、雷雲ら日輪の遠近に依りて起り、陰陽に自転せる地界は春夏秋冬の四季にめぐり、依りて地水に苔なる如き生命誕生せり。

是れ万物唯一の生命祖にて、幾億年を経にしてその類を異になせしは、苔藻、草木、魚貝、虫鳥、獣及び人の生命誕生せり。

万物各々住むる地にて体形を異ならしむる天恵あり。苔から藻や草に分岐し、木は草より分岐なし、貝は藻より分岐し、貝より卵生の魚に分岐せるもの、また貝より抜けて分岐せるは陸生の鳥獣虫類なり。

人は猿より分岐したる如く、各々世に摘生の類生に子孫を遺し、万類の生命世に生々せり。而るに、天地は陰陽あり。その生命に生と死、雌雄の結びなくして新生の誕生なし。熱と冷、光と暗、空と風、動と音、火と油、土と石、水と氷、雲雷と雨雪、湯気と焼煙、是みな天地陰陽即ち過去、現在、未来への時限に依りて生ぜる創誕摘生の化緑生命体にして、万物生命の実相なり。

依て、神と崇むるものは、天地一切の自然の他に神なるはなく、人師論師の迷言諸行の教へに惑ふ勿れ。

死は悲しく怖しかれども、新生への輪廻なりと心得て、あたら心を迷想に苦悩するべからずと覚つべし。神あるとせば、吾が親なり祖なり、また祖を世に誕生せしめたる天地一切なり。

寛政五年十月六日 和田壹岐

ここに表現された地球等の年齢と、先に引用した「万物創誕の事」に現れた地球等の年齢の大いなる異同にも、書写、再写時の加筆訂正の跡が感じられる。それ故にこそ私たちが真に学問的「和田家文書」研究を志す者ならば、自己の立論に都合の良い部分だけを抜き出し結論を出すというような愚挙を行なってはならない。公刊されている活字本ではなく、末吉、長作の書写原本に基き、書写年次による再編成をなして立論し、「寛政原本」の出現をまつのが真の学問の方法を有す研究者であろう。自戒したい。

先に引用した「万物創誕の事」においては宇宙の年齢等に保留課題は残るものの、「進化」という言葉を使用しない点、「evolution」の原義に近い「生長」という言葉を使用している点、「進化の法則」を「造化」と表現している点等から考えて「寛政原本」の趣は残存していると思われる。

五

以上、大略ながら「和田家文書」に記された「進化論」と、同時代の西欧科学史における「進化論」の歩みを比較してきたのであるが、私たちが確認出来たことは、次の一事であった。

いわく“「和田家文書」に記録された「進化論」は、いかにも江戸寛政期に西欧からもたらされたものとみて不自然ではなく、「進化論」記録問題から「和田家文書」偽作説を唱える事は不可能である”と。

良く知られているように、享保五年(一七二〇)、徳川吉宗は長崎奉行に「御禁書の中西洋説なりとも邪法教化の記事にあらざる書物は自今お構いこれなき」旨、通達した。これにより、あらゆる分野の西洋科学が公然と日本に導入されはじめ、のちの江戸博物学の隆盛に寄与したのであった。そういった時代背景の中、天文学・植物学・医学は受け入れられたが、ひとり「進化論」だけは流入していなかったと考える方が不自然極まりないのである。秋田孝季、和田長三郎吉次はこういう「知の時代」に生き、多くのものを記録したのであった。

次稿では「宇宙起源論」の三種の形態の検討と本稿において書き残したいくつかの問題点(例えば、日本における「進化」という用語の成立について等)について論を進めていきたい。

(かみじょう・まこと 古田史学の会・静岡会員)

「進化」という用語の成立について 西欧科学史と和田家文書(中) 上城誠(『新・古代学』第2集 特集和田家文書の検証)

『新・古代学』 第1集 へ

エラズマス・ダーウィンと進化 ロンドンのキング・ヘレ氏との往復書簡 へ

ホームページへ

これは研究誌の公開です。史料批判は、『新・古代学』各号と引用文献を確認してお願いいたします。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mail sinkodai@furutasigaku.jp

Created & Maintaince by“ Yukio Yokota“