青山富士夫

私の父は松江市の郊外朝酌村(今は松江市内)の、旧地主の次男坊であった。長じて、分家して松江市に住んだ。職業は銀行員。分家するとき、田圃を一町歩分けてもらったそうである。大正時代の一町歩であるから、悪い待遇ではない。銀行員だから、自分で耕作するわけではない。小作に出して、出来秋には、小作料として米俵を受け取る。これがどうも、父には苦手であったようだ。父は明治の末年から早稲田大学(当時は東京専門学校)に学んだ。一生、大の早稲田びいきで、政治的にも、早稲田の先生であった安部磯雄氏の社会大衆党に心を寄せていたようである。それに、世に言う大正デモクラシーの影響もあったであろうか、不労所得、懐手して毎年若干ながらも収入を得ることに、いささかの罪悪感もあったらしい。おりから松江市営昭和グランドの造成計画で、父の田圃の買収交渉があった時、渡りに船と売り渡してしまった。よほどせいせいした思いであったらしく、その後一生、この話題に触れることはなかった。

前置きが長くなった。私はその父の長男として大正十四年に生まれた。生まれた時はどうも父夫婦は朝酌の実家の離れに住んでいたらしい。らしい、と言うのは、今では当時を知る人はすべて鬼籍に入ってしまい、確かめる術がないのである。だから、私の出生地もまた朝酌村である可能性が大である。

分家して松江に住んでからも、父は盆正月は言うに及ばず、何かとあると、泊りがけで実家に訪れた。松江市内から朝酌の実家まで、たっぷり一里(四キロ)はあったが、乗り物はない。幼い頃の私はしょっちゅう、父に連れられてこの路を歩かされた。おかげで、沿道の四季折々の豊かな田圃風景は今も眸に焼きついている。途中、道の半ばに、二十〜三十メートルの高さに赤土の崩れかかった崖があって、やれやれ、やっと半分、という目印であった。誰言うとなくハゲラコと呼んでいた。山の禿げに、接尾語のラをつけ、さらに愛称のコをつけた呼び名である。日本語で地名ができる実例として、今でも面白く記憶している。

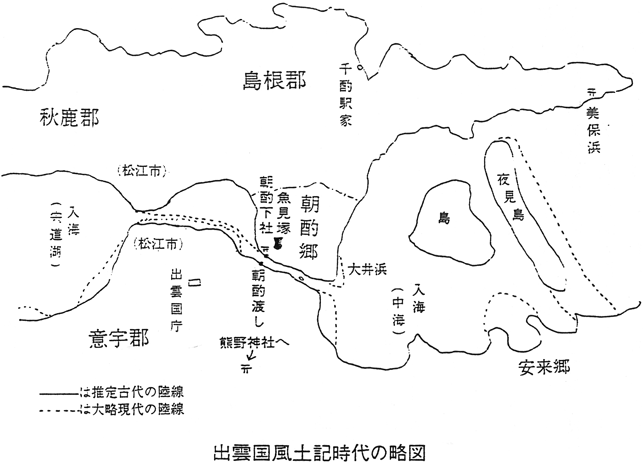

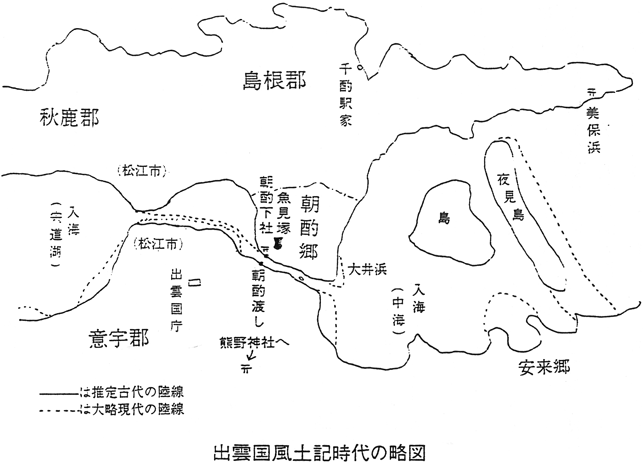

乗り物を利用すると、かえって時間がかかるのであるが、市営バスで大橋川の南岸を津田の終点まで行った。そこは矢田の渡しで、渡し舟が一艘どちらかの岸に待っていた。向こう岸、朝酌側にいる時は、手を挙げて合図すると迎えに来てくれる。もう一つ別の乗り物は、大橋のたもとから、美保関通いの蒸気船に乗る。十分ほどで矢田の渡しの沖にさしかかる。蒸気船が合図の汽笛を鳴らすと、渡し舟が漕ぎ寄せてきて、お客を引き取ってくれるのである。渡し舟の賃金は、確か一銭であった。私が後年、『出雲国風土記』に接した時、あの難しい文章にもかかわらず、丹念に読んでみようと思い立ったのは、そこに、この渡し舟の記録を見い出したことがきっかけであった。

(意宇)郡の北の境なる朝酌の渡りに至る。(渡八十歩、渡舟一つあり)(道渡のりの項)

(注 八十歩は一四二・五メートル)

漂うように流れを渡ったあの一葉の孤舟は、千二百年以上にわたって、連綿と続いてきた渡し舟であったのかと、奇蹟を経験したような気持ちになったのである。また前置きが長くなってしまったが、そんな次第で、朝酌の名は常にわが家の会話の中に出てきた。正式には朝酌と知っていたが、発音する時はいつもアサクンであった。アサクンヘ行く、アサクンのおばさん、といった具合である。さて、その朝酌とはどういう意味の名前であろうかと、改めて考えてみる気になったのは、東京で三十余年も暮らし、五十歳を過ぎる頃からであった。朝に酌む? 何を? どうもはっきりしない。よく考えてみると昔から頭のどこかに引っかかっていた疑問であったような気もした。

ところが朝酌については、天平五(七三三)年に成立した『出雲国風土記』に解説があった。これは希有なことである。まずそれを見よう。

朝酌の郷、郡家の正南一十里六十四歩なり。熊野大神命詔のりたまいて、朝御[食氣]みけの勘養かむかひ、夕御[食氣]の勘養に、五贄緒いつにへのをの処定め給ひき。故かれ、朝酌と云ふ

[食氣]は、食編に氣。JIS第四水準ユニコード993C

平易に読める文章ではない。郷土出雲の碩学加藤義成氏(1) の解説を頼りに読んでみよう。

熊野大神は、今の熊野神社の神。当時は出雲大社をしのぐぐらい権威の高い神とされていた。

御[食氣](みけ)はご飯。神饌である。

勘養(かむかひ)は、食膳に向かうこと。

五贄緒(いつにへのを)は、少し難しい。五を文字通り五つの、ととる学者もあるが、加藤氏はこれは音を借りただけで、威光(いつ)の意味とされる。この言葉も、また数詞を表音的に用いる例も八世紀(奈良時代)の文献によく出てくる。私には、加藤氏の読み方が自然であるように思われる。

贄(にへ)は、これも食べ物のこと。

緒(を)は、やはり、伴の緒などと、八世紀の文献によく使われる言葉で、人々のつながり、集団のことである。

それで、少し私流に読み下してみると、

「・・・・熊野の大神が申された。自分の朝の食事、夕べの食事を担当する、神聖な食事係の人々の住む処を定めると。その故に朝の組、朝くみと言うのである。」

私は当初、朝酌の酌を、漢字の意味にひかれて、酌むの意味と漠然と意識していたために、どうにもピンとこなかったのである。本当は古い日本語のクミを、漢字の音を借りて酌と表記しただけであったのだ。

例えば、時の奈良朝政府は和銅六(七一三)年「諸国の郡郷の名は好き字をつけよ」とお達しを出している。(『続日本紀』)。決して正しい意味の字を使え、とは言っていないのである。そういう影響もあって、古い地名には当て字がたいへん多い。専門家には常識とされることではあるが、そうと知っていても、とかく錯覚に陥りやすい。漢字の意味を、正しく使われている地名も混在するからでもある。

だから、漢字が普及する時代(大体八世紀か)より古い日本語の意味を考えるには、まず漢字は取り去って、かな書きで考えてみなければならない。

そうすると酌は組に通ずる。赤組白組、隣組などというあの組である(このことは大切なところなので、あとで補足して説明する)。熊野神社の朝の神饌を担当する組、というところまではわかった。それでもなお私に消えない不審の思いがあった。朝の組を定めたのなら、ついでに夕べの組にも触れてほしいところだ。それにもまして、朝酌の地から熊野神社までは歩行距離で四〜五里(十六〜二十キロ)はある。毎朝の食事に奉仕するにしては少し遠すぎはしないか。もっと熊野神社の近く、お膝下の氏子に申し付けるのが自然というものではないだろうか。どうにもすっきりしない疑念を抱いたままに、かなり長い年月を過ごすこととなった。

その間に、私は全国各地の古い神社やそれを取り巻く民俗の歴史について、いろいろと見聞を重ねることができた。そして少しずつ、視界が開けていくような気がしたのである。その次第を述べよう。

山梨県長坂町。八ヶ岳山麓の標高七百〜千メートルの高原の町である。古くは、長野県の尖石、阿久、井戸尻などと連続する縄文時代の大規模な遺跡もあり、平安時代には、甲斐源氏発祥の地ともいわれ、ゆかりの史跡も多い。私はたまたまその地に寓居を求めた機会に、日本の一地方の、特別の権力者や支配者ではなく、ただ働いて一生を過ごしてきた普通の人々の生活の歴史を調べてみたいと思い立った。方々歩き回るうちに、その地方がまだ小泉村といった時代に、名村長と称された平井英茂さんが、近所に存命であると聞いて、お話しを聞きにうかがった。

小泉村ではすべての田圃の用水を、八ヶ岳山麓の湧き水に頼っている。湧き口は二、三カ所に過ぎないから、これを堰(せき)によって全村に不公平がないよう配分する。この水の管理が村長としての英茂さんの最も重大で困難な仕事であった。村の人は、毎朝早くから、巻脚絆を着けて方々の水路を見回る英茂さんの姿を見かけたものという。名村長と賛えられた所以である。そういう話のあとで英茂さんが何気なく言った。

「毎年暮れになると上の六所神社へ、水利権のお礼を持って行ったネ。」

「村中の水利権なら相当な額でしょう。」

「うんにゃ、お酒の二、三本でよかったさ。神様は欲張りでねえだで・・・・。」

この話を聞いて私は何か悟るところがあった。米作りの生命となる水のことであれば、とかくいさかいの種にもなりやすい。それを、もともと神様の権利に属するものと考えれば、自己主張もほどほどにという自制も働くことになろう。古い日本社会の知恵であった。

もう一つの例。今井野菊さんは信州茅野の印刷屋の奥さんであった。社長のご主人が比較的早くに亡くなられると、一念発起して、少女の頃から気にかかっていた、諏訪地方の民俗史の調査に没頭された。文献の調査よりも、村々を丹念に歩いて、そこに残る過去の生活のほとぼりに触れることが、野菊さんの方法であった。その野菊さんの文章「諏訪の大天白神」の中に、私は河天白という言葉を見い出した。天白神とは今ではもう正体不明となっているが、古代にこの地方の人々の信じた神である。

「・・・・例えば、この河の天白神の漁業権は、河のどこからどこまでで、川上の魚は決して侵さないとか、川下の魚は決して取らなかったなどと伝え、また正月神祭りには、取った魚を保存しておいて、氏子一統で天白神にお供えしてから祝い合って分けて食べるなどの風習を聞かされましたし、場所によっては河天白とも呼んでいます・・・・。」

信州のような山国では、河の魚も大切な食糧だ。その河も何らかの入会権を定めなくては、とかく争いの元となる。人々はそれを氏神である天白神の領分として、守り合ったのである。これも伝統的な、共同社会の知恵であろう。

このように、神様の権利といえば、いわば名目的なものであるが、人々に神様を敬う心がある限り、名目は現実的な効力を持つのである。

熊野の大神に朝の神饌を差し上げる、というのも、いわばこのような名目ではなかったか。実際に食物を捧げに行くのは、春秋の例祭のときだけでもよかったのかも知れない。

そうとすれば、朝の神饌を捧げるという名目のもとに、朝酌の人々に保証された権利とは何であったか。その答案も実は『出雲国風土記』の記述にあった。

「朝酌の促戸せと、東に通かよい路あり、西に平原あり、中央は渡りなり。則ち筌うへを東西に渡す。春秋に出入る大小雑くさぐさの魚、時として筌の辺に来あつまりて、おどろきはねて、風のごとく圧おし、水のごとく衝つき、或は筌を破壌やぶり、或は日魚ひうおとなりて、鳥に捕らる。大小雑くさぐさの魚にて浜さわがしく、家にぎわい、市人いちひと四方より集い自然おのずからに市をなせり。」

まるでミニ魚河岸を思わせるほどのにぎわいが、活写されている。ここで漁ができることは、地元の人にとっては、たいへんな権益であり、生命の糧でもある。朝酌の人々は、取れた魚を、熊野大神の神饌に捧げることによって、その漁業権の裏付けを求めたのである。

そうすると、風土記の文章で、特に朝の食事の組と指定したのは、何故であろうか。加藤義成氏は、「朝御[食氣]勘養、夕御[食氣]勘養」と対句にしたのは、文章の調子をとるためであって、夕御[食氣]の方に具体的な意味はなかろう、とされる。つまり、日本の奈良・平安時代に、漢文のお手本とされた、六朝風四六文では、古典的な美辞麗句を、対句によって連ねるのが文章の典型とされた。その文体の影響と見られたわけである。それはそれで、正しい観方であるが、現地に朝の組とする名前がある以上、朝以外の組の存在も想像されるのは、自然なことである。そこで、ここはひとまず熊野の大神を離れて、現場に則して推理してみよう。具体的な資料に欠ける以上、推理に頼るのは仕方がない。

もう一度、先の風土記の文を見ると、

「則ち筌うへを東西に渡す」

とある。筌とは、竹を編んだ長い籠(かご)のような漁具である。これを流れの中に仕掛けて魚を待ち受ける。一度入った魚は、なかなか外に逃げられないように出来ている。だから、この漁では相当に強い水流があることが必要である。実際に、私が昔、矢田の渡し舟に乗った時も、舳(へさき)を四十五度も上流に向けて漕いで、やっと真直ぐに進むことが出来るような時があった。朝酌の促戸(せと)は、潮の干満、宍道湖の水量、風向きなどによって、それほど強い水流が生じるのである。この水流に乗って、湖から中海へと下る魚を待ち受けるのが、ここの漁法であった。

「・…名勝の宍道湖は周囲が十四里(五十六キロ)もあって、中央部の深い所は五尋ひろくらいあるが(一尋=五〜六尺)、周辺は漸次浅くなっている。しかも深い所は底が泥で、腐食物質が多く、其所には魚の好物たるブヨの幼虫が無数に棲息し、又浅い所には水藻が繁茂していて産卵に適するなど、好条件に恵まれて、宍道湖には、鰻、鱸スズキ、公魚アマサギ、白魚、鯉、鮒、鰡ボラ、鯊ハゼ、鮎、海老など魚族が頗すこぶる多い」

これは、昭和の初年、松江商工会議所の事務長を長く勤められた太田直行(柿葉)氏の『出雲新風土記・味覚の巻』の中の文章である。これら、豊富な魚類は、それぞれの習性に従って、湖から海へ下る。その途中を、筌によって待ち構えるのである。

朝酌の促戸で魚を捕ったのは、恐らく、縄文と言われる古い時代からのことである。当初は、人口も少なく、漁業権に関する、難しい問題もなかった。ところが、米作りが進む弥生時代にもなると、人口も増える。新しく住みつく人、分家して一家を構える人などである。そうなると、どうしても一つの漁場に秩序を立てなければならない。

筌による漁法では、前夜から一晩中筌を仕掛けておき、これを朝引き揚げれば、最も豊漁が期待できる。朝取れた魚は、市に並べて取り引きするにも、保存用に加工するにも、最も都合のよい時間である。古くから、そういう時間帯の作業が行われていたものであろう。朝に漁をする権利は、ここでは最も有利な、優先的な権利であった。古くから漁場の近くに住み、長い年月、漁を続けてきた人達の集落は、この最も優先的な権利を専有した。則ち朝の組である。けれども、朝以外の時間でも、潮加減によって、豊漁が期待できないわけではない。周辺に新しく住みついた集落の人達には、二次的な、朝以外のチャンスを利用することが許容された。それらの人は、恐らく、午後の組とも、夕の組とも、特に名づけられることはなかったであろうが、解放された漁場を適宜に利用することができたのである。

以上のような入会権の分担状態が、長い年月の間継続する。

それら、第二次的な権利を許容された、昼の組あるいは午後の組にしても、私はそう遠くに住む人ではなかったと思う。南の対岸は山が迫っていて昭和時代でも、鉄道一本、国道が一筋やっと通っているだけで、人家はほとんど見かけなかった。下流の方では、『出雲国風土記』でも、

「ここ(朝酌促戸せと)より東に入り、大井浜に至るまでの間の南北二つの浜は、並びに白魚を捕り、水深し」

と、別の記載になっている。漁区が違うのである。

そのうちに、時代はやがて古墳時代に進む。今、朝酌の促戸を眼下に見下ろす北側の台地に、長さ六十メートルを超える古墳が知られている。六十メートルの古墳は、出雲地方では、中の上の規模。とても微小な勢力では築けるものではない。その頃になると、この地方に、政治的にも、経済的にも、相当まとまりのある勢力が形成されたことが明らかである。

その古墳の名を、魚見塚と言う。何故そう呼ばれるのか。江戸中期に書かれた出雲地方の地誌『雲陽誌(2) 』を見ると、神在月(旧暦十月)に出雲の佐陀神社に集まられた全国の八百萬の神は、続いて『出雲国風土記』にも記されている朝酌下社(現称多賀神社)に移動されて、やがて

「・・・・山に上りて恵美酒えびすの魚釣たまふを見たまへる故に魚見山とはいふなり」

とある。この魚見山の地に築かれているのが魚見山古墳である。他愛ない寓話の形をとりながらも魚見山と朝酌の促戸の漁携との密接な関係が示唆されている。この古墳の主が眼下の水域の漁業権を掌握したであろうことは疑いない。その時、旧来からの漁のしきたりは、何らかの形で持続されたにせよ、朝の組の集落と、その他の組の人々との間の権益上の垣根はしだいに低くなる。一つの経済圏に属するものとしての意識が強まるにつれて、朝の組と分けて呼ぶ習慣もしだいに消えて、朝の組の名は、この地域全体の地名として残ることとなった・・・・

私は慨ね以上のように推察している。

『出雲国風土記』が書かれたのは、古墳時代よりもさらに百年以上後である。だが、その時代になっても、朝酌の人々は、獲れた魚を保存しておいて、熊野大神にお供えする習慣を続けていた。それ故に冒頭の、『出雲国風土記』の文章が生まれたのであろう。

さて、最後に、酌を組と読むことについての説明を補足しておこう。クミと称する地名は、山陰筋では、丹後の久美浜、久美浜湾があり、隠岐には、黒曜石の産地として有名な久美崎、久美がある。その隠岐へ渡る港と風土記に書かれているのが、千酌である(津久見の意味ではないかと思う)。それに、朝酌を加えて、いずれも海辺にあるところから、漁業の入会権にかかわる名前ではないか、とする学者の意見もある(五来重『宗教民族学講義』)。

後世の例ではあるが、堀尾吉晴が慶長十二(一六〇七)年松江に城を築いた時、前から城地に住んでいた人々を末次魚町に立ち退かせた代償として、宍道湖の漁業権を与えた。末次組と言う。このために、もとからの漁業権を持っていた白潟組(売布めふ神社周辺の魚師)との間に、論争が絶えない状態になった、と寛永時代の「永代略記」に見えるという。(3) 中世にも漁師仲間を組と称した例である。

さらに昭和の初め、大橋川にスズキを獲る越中網を張る権利を持っていたものに、富田組、的早組、野津組、浅野組などの名が見える。各組は四人から九人の仲間であったと、記録されている。このうち、野津組は朝酌村の漁師である。(4) 『出雲国風土記』とは、はるかに遠い昭和時代の事例ではあるが、なにしろ、一隻の渡し舟が、さながらの風情で、千二百年以上も続いてきた土地柄である。組の呼び方も、連綿として受け継がれてきたと考えても、少しも不思議はない。

末筆ながら、『出雲国風土記』の時代、朝酌の促戸の浜に、飛び跳ねる魚を掴もうと、大騒ぎをして群がった人々の中に、私の祖先の顔を見ることができるであろうか。

答えはノーであり、イエスでもある。

宗家の先祖は、関ヶ原の戦の負け方の武士で、ここまで逃げて来て、刀を捨てて土着したと言い伝えられている。宗家の奥庭には、武家らしい五輪塔が一基、元祖さんの墓と称して鎮座している。とても、千二百年の昔までさかのぼれるものではない。

けれども私は、人間の系譜を、男の血筋だけによって唱えることは、非科学的であり、時代遅れでもあると考えている。その後十数代の間に、地元の女性との間にきっと婚姻があったであろう。必ずあったはずである。然らば、その女性を通じて、私ども一族の遺伝子はまた、『出雲国風土記』の世の中までつながるとも言えるのである。朝酌の促戸の渡しは、小型の動力舟となって今も継続している。

(一九九九・二)

《注》

(1) 加藤義成『出雲国風土記参究』 原書房 一九六二年刊による。

(2) 『雲陽誌』 享保二(一七一七)年、黒澤長尚撰。引用は昭和五年大日本地誌大系による。

(3・4) 太田直行『出雲新風土記・味覚の巻』一九三八年発行、による。

「701 人麻呂の歌に隠された九州王朝」の解説へ(DVDはここから)

これは研究誌の公開です。史料批判は、『新・古代学』各号と引用文献を確認してお願いいたします。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailは、ここから。

Created & Maintaince by“ Yukio Yokota“