「俀王の都への行程記事を読む―『隋書』俀国伝の新解釈―」(会報158号)

女王国論(会報161号)

「自A以東」の用法 古田・白崎論争を検証する 野田利郎 (会報166号)../kaiho166/kai16602.html

「自A以東」の用法

古田・白崎論争を検証する

姫路市 野田利郎

はじめに

『隋書』俀国伝に「竹斯国より以東、皆な俀に附庸す」とある。この句形、「自A以東」は『三国志』倭人伝にもあり、「自女王国以北」の女王国は「以北」に含まれていない。したがって、竹斯国は「以東」には含まれず、俀の附庸国でないと、拙論を古田史学会報に発表した。(注1)

しかし、谷本茂氏から、「以東」の用法を古田氏や野田氏の理解は明らかな間違いで、「以~」の用法は対象を含むのが原則ですが、状況・場合によっては対象を含まない場合があるというもので、「以~」は絶対に対象を含まないと当初理解されていたのは古田氏の誤解であったろうと思われ、古田氏も後にその見解を撤回されました、との反論があった(注2)。そこで、「自A以東」の主な説を確認したところ、一九七八年頃に『東アジアの古代文化』誌上で、古田武彦氏と白崎昭一郎氏との論争があり、その結果、谷本氏のご指摘のように古田氏は自説を修正されたことを知った(注3)。本稿は、この論争を検証し、「自A以東」の解釈を明確にすることを目的とする。

なお、本稿では「自A以東・西・南・北」を「自A以東」と簡略に記載し、また、基準点のAが「指示領域の以東に含まれるとき」は単に「含む」とし、「指示領域に含まれないとき」は「含まない」と表記した。

Ⅰ 古田・白崎論争外の主な説

便宜的に古田・白崎論争とそれ以外に区分したが、いずれも「自A以東」に関する主要な論である。

1.初期の古田武彦

氏の著書『「邪馬台国」はなかった』には「自A以東」の説明はない。ただ、「自女王国以北」を示した図は、女王国と「以北の国々」を別枠とする。「含まない」と理解されていた。

2.牧健二(注4)

氏は倭人伝の「自女王国以北」の用法を『前漢書』から確認し「含まない」とした。

□「南夷君長以十数,夜郎最大。其西,靡莫之屬以十数,滇最大。自滇以北,君長以十数,邛都最大。」(西南夷伝、第六十五)

◇「南夷の君長くんちょう十を以て数う。夜郎やろう最大なり。其の西,靡莫びばくの属十を以て数う。滇てん最大なり。滇より以北、君長十を以て数う。邛都きょうと最大なり。」

氏は「自滇以北」の中に滇を含まないことは、滇は靡莫の属十を以て数うる中の最大の国であるが、「自滇以北」が、靡莫の属の地方ではない地方を指していることから明白とする。また、この文の「其西」、即ち「夜郎の西」は「夜郎より以西」と書き換えができる。「某国より以北」という表現の意味は「某国の北」と同一であって、「自女王国以北」は「女王国の北」と同じ意味で「女王国」を含まないとした。さらに、『史記』の西南夷列伝にも『前漢書』と同じ文があることを指摘した。つまり、「自A以東」の句形は『史記』、『前漢書』、『三国志』にあることを明らかにした。

3.孫栄健(注5)

氏は、「A以東」と「自A以東」に区分して説明する。

(1)「A以東」

「自」がない、「A以東」は「含む」とする。「以」の字義は「用也」とあり、用いるは「指事さししめす」ことで、Aはその文の基点を指示するわけだから、当然に文の内容の範囲に含まれるとした。氏は用例を示していないので、『三国志』の用例から確認する。

□「是時、策已平定宣城以東、惟涇以西六縣未服。」(呉書第四太史慈たいしじ伝)

◇「この時、孫策は宣城せんじょう以東をすでに平定し、ただ、涇けい以西の六縣が未服であった。」

県単位の記述である。宣城の西に涇がある。「含まない」すると宣城は未服となり、未服の県は宣城、涇と続く西の県となる。しかし、一方、涇以西からも涇は除かれ、涇は平定された県となり矛盾する。「含む」とすると宣城は平定され、涇は未服となり、文意が理解できる。「A以東」は「含む」である。

なお、余談であるが、「A以東」と同じ句形が、『日本書紀』の磐井鎮圧後の領土分割案にある。

□「長門以東朕制之、筑紫以西汝制之。」(継体二十一年、夏六月条)

◇「長門より東を朕制らむ。筑紫より西を汝制れ。」

『三国志』と同じ用法とすると「含む」である。つまり、天皇は「長門を含む東」、大連は「筑紫を含む西」を占領することになる。

(2)「自A以東」

「自A以東」も「含む」とした。「自」は「鼻他」と始めを表す字であり、「以」と同じく基点を示すから、「自」と「以」の「自A以東」の用法は、Aを含むことは明らかでAを二重に強調しているとする。ただ、用例の検証がなく、『三国志』(『魏略』引用)の用例から確認すると、氏の説と異なり「含まない」であった。

□「皆并屬疏勒。自是以西、大宛、安息、條支、烏弋。」(魏書三十、注釈『魏略』西戎伝)

◇「皆な、疏勒そろくに共に属す。是より以西、大宛たいえん、安息あんそく、條支じょうし、烏弋うよくがある。」

「是」が基準点である。「是」は疏勒を指す。疏勒はタリム盆地西端のオアシス都市である。この文は、中道を西に進み、疏勒から西への国を記載している。「是」、つまり疏勒は「大宛、安息、條支、烏弋」がある西の地域にはなく、基準点が指示領域に含まれないことは明白である。「自」は強調ではなく、独自の役割があったことになる。

4.まとめ

これまで「自A以東」は「A以東」と同じ句形と思われてきた。しかし、「自」のある「自A以東」は、「A以東」とは用法が異なる別個の句形であった。

(イ)「A以東」は「含む」である。

(ロ)「自」がある「自A以東」は「含まない」である。この句形は『史記』、『前漢書』、『三国志』に用いられてきた。

Ⅱ 古田・白崎論争

『隋書』俀国伝の「竹斯国より以東、皆な俀に附庸す」を古田氏は「竹斯国より以東」に「竹斯国」自体は「入らない」とした。これに対し、白崎氏は「竹斯国」も「含まれる」として論争となった。両氏の古代史の応答の内、「自A以東」に関する部分を「古田・白崎論争」と呼び、その論争を検証する。

1.古田武彦の提起(注6)

氏は、「自K以北」という文型は「K」を「基準の定点」とし、その一点から他の領域を言及するときの文体で、この句の指示領域の中に「K」という「基準点が入らない」ことを、明白にしめす用例を『三国志』、『隋書』から各一例を挙げ、さらに、この道理が一切変わらないとして、周知の例を付け加えた。

①『三国志』の「夫人より以下の爵」

②『隋書』の「吐谷渾とよくこんの故地」

③周知の例、『三国志』の「自女王国以北」(注7)

各例を説明する。ただ、③の周知の例は前章の『三国志』と同じであり省略する。

(1)「夫人より以下の爵」

□「自夫人以下爵、凡十二等。貴嬪夫人、位次皇后、爵無所視。淑妃位視相國、爵比諸侯王。淑媛位視御史大夫、爵比縣公。昭儀比縣侯。昭華比郷侯。脩容比亭侯。脩儀比關内侯。倢伃視中二千石。容華視真二千石。美人視比二千石。良人視千石。」(魏書五 后妃伝)

◇「夫人より以下、爵しゃくせしむ。凡すべて十二等。貴嬪きひん・夫人、位は皇后に次つぐ。爵は視なぞらへる所なし。淑妃しゅくひ、位は相国に視へ、爵は諸侯王に比す。淑媛しゅくえん、位は御史大夫ぎょしたいふに視へ、爵は県公に比す。昭儀、県侯に比す。昭華、郷侯に比す。脩容、亭侯に比す。脩儀しゅうぎ、関内侯に比す。倢伃しょうよ、中二千石に視ふ。容華、真二千石に視ふ。美人、二千石に視へ比す。良人りょうじん、千石に視ふ。」

氏は「自夫人以下」を「含まない」とする。なぜなら、1・2位の「貴嬪・夫人」は天子や帝妃と同じく「無爵の高位」であり、3位の『淑妃』から下はそれぞれ、男子の官位における相当官が記されている。つまり、「自夫人以下」の指示対象が「夫人」を含まないことは明瞭であると云う。

しかし、氏の分析は誤っている。「含む」である。氏は「爵は視へる所なし」を「無爵」と読むが、「視える」とは「みくらべる」の意味である。この文は女官の爵位を官吏の爵位と比較した文である。貴嬪・夫人の爵位は皇后の次に位置するから、官吏の爵位には比較する爵位がなく、「爵は視へる所なし」と書かれたのである。「凡」は「ことごとく」の意味で、女官の爵位は全部で十二等級ある。書かれている爵は「貴嬪、夫人、淑妃、淑媛、昭儀、昭華、脩容、脩儀、倢伃、容華、美人、良人」と十二の爵があり、「含む」である。

ただ、「貴嬪・夫人」と夫人より貴嬪が先に書かれ、「自夫人以下」と表記されたことに疑問が生じるが、前文に、魏は漢の法制を踏襲し皇太后等の称号は旧制であったが「自夫人以下、世有增損」(夫人より以下の妃は増減があった)と書かれている。太祖が建国し、はじめて王后を命じたとき王后の下に「夫人、昭儀、倢伃、容華、美人」の五等があった。それを文帝は五等を増加し、明帝は実質二等の増加と太和年間に夫人の位を淑妃の上にした。つまり、当初、夫人が第一位であったから前文で「自夫人以下」と書き、その後の文も「自夫人以下」と書かれたのである。

また、「夫人以下」が「含む」ことは前文からも検証できる。まず、王后の下に五等あり、次に、文帝が五等増加させ、明帝は実質二等を増加させたから、5+5+2=12と十二等ある。夫人より以下、十二等と一致する。夫人は「含む」である。以上の通り、「自A以下」は氏の説明と異なり「含む」である。

(2)「吐谷渾とよくこんの故地」

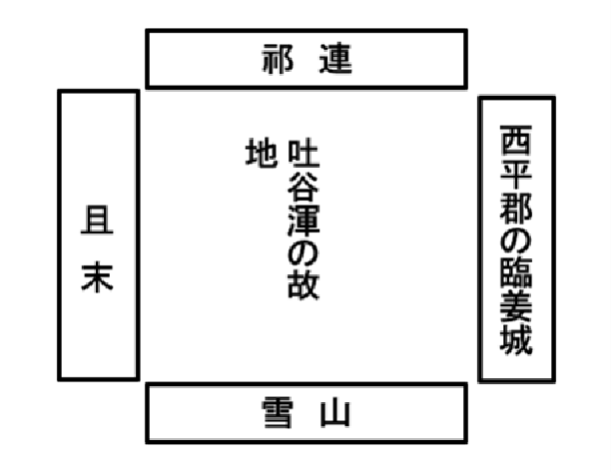

□「伏允懼,南遁於山谷間。其故地皆空,自西平臨羌城以西,且末以東,祁連以南,雪山以北,東西四千里,南北二千里,皆為隋有。」(列伝第四十八、西域伝吐谷渾)

◇「伏允ふくいん懼おそれ、南、山谷の間に遁にぐ。其の故地、皆な空からになる。西平の臨羌りんきょう城より以西,且末しょうまつ以東,祁連きれん以南,雪山以北,東西四千里,南北二千里,皆な隋の有に為なる。郡縣の鎮戍ちんじゅを置く」。

氏は、これは四囲図の指示(「且末以東」は「自且末以東」の略)とし、次の図を掲載した。

そして、「自西平・臨羌城以西」という場合、その指示領域内に中国領の「西平郡の臨羌城」は当然入らず、他の西・南・北辺についても同じであるとした。

氏の結論のとおり「含まない」である。しかし、図と氏の説明から、吐谷渾は中国領によって四周を囲まれた国と誤解される恐れがあるので、補足する。

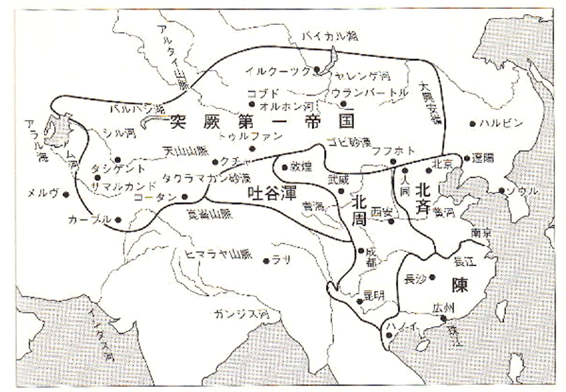

概説書によると、吐谷渾は中国の西晋時代に鮮卑慕容部から分かれた部族で、四世紀から七世紀まで(三二九年~ 六六三年)、青海一帯を支配し、チベット民族の吐蕃に滅ぼされた国である。

吐谷渾とは始祖の名で、青海地方は海抜三千メートル以上の柴達木チャイダム盆地にあった。南と西には中国領はなく山脈と砂漠である。南北朝の頃、吐谷渾は西域南道諸国も支配し、シルクロードの国際貿易を統制する。隋になり煬帝は遠征軍を派遣し、四郡を設置するが、隋末の大乱で吐谷渾が奪回している。次の地図は隋の直前、南北朝の頃の吐谷渾の地図である。(注8)

吐谷渾の故地、つまり、「古いゆかりの土地(『漢語林』)」は「自西平臨羌城以西,且末以東,祁連以南,雪山以北,東西四千里,南北二千里」とある。「西平臨羌城以西」、「且末以東」、「祁連以南」、「雪山以北」は対句であり、「自」がすべてに懸かっている。各地点は次の通りである。

➀東の「西平臨羌城」は、中国領の西平郡の臨羌城である。

➁西の「且末」は「前漢書」西域伝にある国で、タクラマカン砂漠の中央・南部にある。

③北の祁連は、祁連山脈(長さ二千キロ、幅、二百~五百キロ)の総称か主峰の祁連山と思われる。

④南の雪山は、崑崙こんろん山脈(長さ三千キロ、標高六千メートル以上の高山が二百峰以上)の総称か、高山の名と思われる。

吐谷渾の西と南には中国領はなく、東西南北の地点から吐谷渾の故地を示したのである。もし、「含む」と読むと、南北朝時代に領有した「且末国」が、西晋時代の吐谷渾の故地の中にあったことになり矛盾するから、「含まない」である。四地点は対句で、「自」がすべてに懸かるから、「含む」か「含まない」かは、一括して決まる。「且末」が「含まない」ことから、すべてが「含まない」となる。残りの三地点を確認すると、吐谷渾の故地はチャイダム盆地にあるから、南北の山(祁連、雪山)は「含まず」、東の中国領(西平臨羌城)も「含まず」となり、矛盾することがなく、四地点を説明できる。

ただ、反論がある。谷本茂氏は「西平臨羌城」は隋の時代は中国領であるが、それ以前は吐谷渾の故地にあったとして「含む」とする。しかし、『隋書』は「西平臨羌城」と書き中国領とする。仮に、氏の研究の結果、『隋書』の認識外の事実が発見されても、『隋書』の意図を改訂する理由にはならないのである。

本論での検討の結果、次のことが明確となった。

(イ)「自A以下」は「含む」である。

(ロ)『隋書』でも、「自A以東」は「含まない」である。

(ハ)古田氏は「自A以東」と「自A以下」を「自+以」を共通する句形(「自A以B」)と考えて「含まない」とした。しかし、「自A以B」は「B」によって用法が異なる文型であった。結果として、氏は「自A以東」の検証に、用法が特定できない「自A以B」を用いたことになる。

2.白崎昭一郎の反論(注9)

白崎氏も「自A以東」を「自A以B」と考えていた。ただ、氏は、「自A以B」に「含む」と「含まない」が出現するのは時代の相違で、『三国志』の頃の「含まない」が、『隋書』の書かれた七、八世紀頃に「含む」となったと考えていた。

(1)「含まない」から「含む」への変化

古田氏が示した①の「夫人より以下の爵」と③の「自女王国以北」に対し、氏は、「この二例が指示領域の中に基準体(夫人、女王国)を含んでいないことは明白である」と賛同する。『三国志』の頃には「含まない」と考える氏にとって、古田氏の例示は好都合であった。ただ、実際は「夫人より以下の爵」は「含む」であった。

次に、七世紀頃には用法が「含む」になったとして、『隋書』から用例を示した。

□「自左右侍以下,刀並以銀飾。」(礼儀志第七)

◇「左右侍より以下,刀並びに銀を以って飾る。」

左右侍は左右中侍と左右前侍の間の官である。「左右中侍は金を以て飾る」と前文にある。もし、指示領域に左右侍が「含まれない」とすれば、左右侍は何を以て飾ればよいか判らないことになる。左右侍は明らかに銀飾の範囲に「含まれる」とする、氏の見解の通りであった。

それ以外に、『晋書』礼志下から「自周以下」、『隋書』列伝三十九、元弘嗣伝から「自腰以下」を示して「含む」ことを説明する。この二例は氏の説明通り「含む」であった。「自A以下」は『三国志』、『隋書』ともに「含む」であり、しかも、肝心の「自A以東」は未検証であったから、論証は成立しなかった。

(2)「吐谷渾の故地」

さらに、古田氏が➁の『隋書』、「吐谷渾の故地」を「含まない」としたことについて、次の反論を行った。

第一に、臨羌城は隋代の初期に中国領であった確証がないこと。

第二に、臨羌城などの面積を持たない一点では、どちらに属せしめても大差がなく、実際上も定め難いとして二例を示す。つまり、「吐谷渾の故地」の例は判断の根拠にならないとして退けた。そして「自A以B」で問題となるのは、Aが一定の拡がりを持つ場合で、七、八世紀には「含む」が一般的な用法と言えるとし、「竹斯国より以東、皆な俀に附庸す」の一句は竹斯国を含めて、それより東が俀国の版図だと解するのが妥当した。しかし、氏は具体的に、「自A以東」の「含む」用例を示すことができなかった。

氏の論を検証する。

第一の「臨羌城が中国領との確証がない」とは前述の谷本氏への回答と同じで、問題にならないのである。

第二の基準体が面積を持たず、どちらに属しても定め難いとした、二例を検討する。

□「魏黄初元年,復置并州,自陘嶺以北並棄之」(『晉書』卷十四 地理志 上、)

◇「魏の黄初元年,復、并州を置き、陘けい嶺より以北、並びに之を棄つ。」

氏は陘嶺なるものがどちらに属するか、判定は困難とする。しかし、陘嶺を「含む」と解釈すると、境界となっている陘領自体を放棄することになり、矛盾するから「含まない」である。

□自長城以南天子有之,長城以北單于有之。」(『漢書』匈奴伝下)

◇「長城より以南は天子これを有し、長城以北は單于、これを有す。」

氏は、長城自体がどちらに帰属するのかは、この文自体からは判らないとする。しかし、「長城以南天子有之」と「長城以北單于有之」は対句で「自」は両方に懸かる。長城は中国が建設したとしても、境界となっている。長城自体を「含む」とすると、天子の領土も單于の領土も長城を含むことになり矛盾する。「含まない」である。

以上の通り、基準体が面積を持たない場合でも判断することができる。また、いずれも、「含まない」であった。

次に、Aが一定の拡がりを持つ場合は「含む」とするが、『隋書』の「曹国」はAが「西海」と広がりがあるから、この事例で検証する。

□「曹國,都那密水南數里,舊是康居之地也。國無主康國王令子烏建領之。都城方三里。勝兵千餘人。國中有得悉神,自西海以東諸國並敬事之。其神有金人焉。」(列傳第四十八西域伝)

◇「曹國は都が那密水の南、数里にある。旧むかし是ここは康居の地であった。國の主が無く、康國の王の令子、烏建が領有した。都城は方三里で、勝兵が千余人いた。国中ことごとく神(仏)を得ている。西海より以東の諸國は並おしなべて、之の事を敬する。その神(仏)は金属の人型である。」

曹国とは旧の康居こうきょ国である。後漢以後に康居国の仏教僧で中国に仏典をもたらし翻訳した人が多数おり、康居国は仏教国であったと思われる。「西海」とは黒海のことである。「西海郡」の「青海」と誤解されるが、『前漢書』の西域伝上に「条支国に至り、その国は西海に臨み」とあるから「青海」ではない。また、『隋書』列伝第三十二の裴矩はいく伝に西域の北道、中道、南道の記載があり、三道は敦煌とんこうから西海に至るとある。「西海」が仮に「黒海」でないとしても西域の西の端の「海」である。「西海」は以東の諸国ではないから、「含まない」である。つまり、一定の拡がりがあっても「含まない」ことになる。

以上の通り、「自A以東」が時代によって「含まない」から「含む」に変化したとの論証は不成立で、白崎氏は論争に勝ったわけではなかった。しかし、白崎氏が『隋書』の「自A以下」を「含む」と示したため、「自A以B」を「含まない」とした古田氏は、論争に敗れたことになった。

余談となるが、後日、白崎氏は「夫人より以下」を「含む」に変更し、『隋書』だけでなく『三国志』でも「自A以B」のAが一定の拡がりがある場合は「含む」としたが、いずれも「自A以東」に「含む」の用例があることを示すことができず、論は不成立であった。(注10)

3.古田武彦の修正

古田氏は『東アジアの古代文化』十三号で、次の通り白崎氏へ回答した。

第一に、「自A以東」を「含まない」としたが、白崎氏が「自左右侍以下」の反証を示したので、「これは確かにAが被指示領域に含まれる例だ」と認めた。

第二に、吐谷渾の自説を補足した。「伏允ふくいん懼おそれ、南、山谷の間に遁にぐ。其の故地、皆空し」とあるように、南方の雪山周辺に難を避けたものと思われる。すなわち、「(自)雪山以北」(「以東・以南・以北」は「自」を省略)の被指示領域(故地)は「雪山」を含まないのである」と述べ、「含まない」ことを強調した。

第三に、以上から、「自A以東」自身からは必ずしも明確な判定がえがたいことが認められるから、前後の文面から判定するほかないとした。

さらに、後日、『邪馬一国の証明』の「本稿後記」に括弧書きで、(「以北」「以東」などの、語句そのものの包含範囲の議論は、むしろ末節であり、あくまでも文脈全体から判断すべきものだったのである)と付記した。

古田氏は結果として「自A以B」を提示し、「自A以東」と「自A以下」の句形に関する事前の認識がなかった。そのため、「自A以B」は前後の文脈によって用法が異なると説明するしか方策がなかった。

4.川村明

川村氏は論争の当事者でないが、竹斯国は俀の附庸に含まれると考え、「中国史書の『倭』の徹底解明」(『市民の古代第十八集』)で、「自A以B」を論じているので「論争」に分類した。

氏は「自A以B」に起点を示す「自より」があるから、A自身は「以B」の中に含まれることは当然と考えた。次に、『隋書』の「自A以下」に「含む」例があることを確認した。

「自A以B」は「以B」にA自身を含む用法があるから、『隋書』全体から竹斯国以外の「自A以B」の用例を全て抽出し、「東」、「西」、「南」、「北」、「上」、「下」、「前」、「後」、「来」、「降」、「外」、「至」の十二種類、合計六十二例を「含む」、「含まない」、「どちらでも解釈できる」に分類した。その結果、「以B」の中にAが含まれるか否かが判定できる例が十六例存在し(注11)、「以外」の一例を除き、十五例が「含まれる」ことがわかったので、この結果から、『隋書』では「自分自身を含む」用法に限定されていたとした。

はたして、その通りであるか、氏の分析結果を検証する。

第一に、氏は判定が「不明」を「どちらでも解釈できる」として、集計結果の印象を操作している。「不明」は双方に解釈できるのではなく、双方から除外されるのである。つまり、六十二例の内、四十六例が不明であったから、『隋書』のすべてを判断することなど、できなかった。また、「以外」を「その他」の熟語として除外する。しかし、「以外」は、「以上」、「以下」と同じ熟語であり、熟語になるほど用法が定着しているのであり、除外する理由はない。「含まない」例となる。

第二に、『隋書』の「自A以B」の用法が、すべて「含む」であれば十二種類のすべてが「含む」ことの証明が必要である。ところが、氏が「含む」と判定できたのは「上」「下」「来」「東」の四種のみであった。一方、「西」、「南」、「北」、「前」、「後」、「降」、「至」の七種は不明であり、「外」は「含まない」であったから、氏の証明は成立していない。

第三に、氏が『隋書』の「自A以東」で唯一「含む」とした例を検討する。

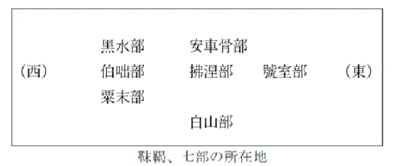

□「靺鞨,在高麗之北,邑落倶有酋長,不相總一。凡有七種(略)自拂涅以東,矢皆石鏃,即古之肅慎氏也。」(列伝第四十六 靺鞨伝)

◇「靺鞨まっかつは高麗の北に在あり。邑落には倶ともに酋長有りて相統一せず。凡すべて七種が有る。(略)拂涅ふつぜつより以東,矢は皆石鏃を用い、即ち古の肅慎しゅくしん氏也。」

靺鞨、七部の所在地

靺鞨、七部の所在地

氏は、もし「自拂涅以東」の範囲に「拂涅」自身が含まれないとすると、それより東には「號室ごうしつ部」しかないのであるから、わざわざこんな回りくどい言い方をしないで単に「號室部、矢皆石鏃・・」と書けばよいはずである。逆にもし「拂涅」自身が含まれるとすれば、「拂涅」と「號室」をまとめて「自拂涅以東」と表現したのだと考えればよいので問題はなくなるとして、以東に「拂涅」が含まれるとした。

この例を検証する。東夷の靺鞨は七つの部に分かれ、相互間の方角が記されている。氏は、古の粛慎が七部のいずれかの部に該当すると考えている。しかし、『三国志』の東夷伝には、古の粛慎国の領土は「未だ其北の極まる所を知らず」とある。つまり、七部を超えて存在する。

安車骨あんしゃこつ部、拂涅ふつでつ部、白山はくさん部は、南北のライン上にあり、靺鞨の中で號室部だけが東に突出している。古の粛慎の地が拂涅部からとすると南北ライン上の三ヶ国も含まれることになり、矛盾する。つまり、「拂涅より以東」とは拂涅を「含まない」で、號室部とその東の地域は古の粛慎の地であったと書かれたのである。「含まない」のである。

以上のとおり、氏は十二種類の内四種類を「含む」とする例を示しただけであった。さらに、靺鞨伝の「自A以東」も「含まない」となったから、「含む」とする四種類の内、「東」が除外されて、「上」「下」「来」の三種類のみとなった。『隋書』の「自A以B」をすべて「含む」とする氏の説は、成立しなかった。

5.まとめ

「自A以B」はBの語句によって用法が異なる文型であり、用法を特定できない「自A以B」の論争は不毛であった。ただし、論争を通じて次のことが明確となった。

(1)「自A以下」は「含む」。(2)「自A以東」は『隋書』でも「含まない」。

おわりに

(1)「自A以東・西・南・北」は独立した句形である。『史書』、『前漢書』、『三国志』、『隋書』に用例があり、用法は「含まない」であった。

(2)冒頭の谷本氏の説明は「自A以B」の対する修正後の古田氏の見解であり、「自A以東」の句形に関することではなかった。

(3)「竹斯国より以東、皆な俀に附庸す」は「含まない」となる。つまり、竹斯国は俀の附庸国ではなかった。

別稿(注1)で、多利思北孤は近畿にいたと考えたので、竹斯国は俀王のいない、俀から半ば独立した国となる。俀国の国内統治体制がどのようであったかが、今後の課題となる。 本稿は谷本氏のご指摘のおかげをもって、「自A以東」を再検討することができた。氏に深く感謝したい。(完)

【注】

(1)拙論「俀王の都への行程記事を読む―『隋書』俀国伝の新解釈―」(会報№一五八号、二〇二〇年六月)

(2)谷本茂「俀王の都の位置の諸問題」(二〇二〇年六月、関西例会)

(3)『東アジアの古代文化』白崎「二つの九州王朝説」5号、古田「九州王朝の論理性」6号、白崎「邪馬臺国論争は終っていない」8号、古田「邪馬壹国論争(上・下)12、13号。「自A以東」は8号、13号に掲載。

(4)牧健二「魏志倭人伝における前漢書の道里等書式の踏襲」(『史林』第四十五巻第五号、一九六二年、史学研究会)、及び『日本の原始国家』(有斐閣、一九六七年)

(5)孫栄健『邪馬台国の全解決』(六興出版、一九八二年)。なお、一二四頁十一行目に「以+□□」の場合、指示範囲に□□を含みとあるが、指示範囲に含むのは地名あり、「以+□□」を「□□+以」と訂正。

(6)古田武彦「古代船は九州王朝をめざす」(『野生時代』一九七五年十月臨時増刊号)。その後、『邪馬一国の証明』(角川文庫 一九八〇年)に収録。

(7)拙論「『女王国より以北』の論理」(『古代に真実を求めて第二十四集』)でも論証。

(9)「邪馬台国論争は終わってない」(「東アジアの古代文化」8号、一九七六年)

(10)白崎昭一郎『東アジアの中の邪馬臺国』(芙蓉書房、一九七八年)

(11)「中国史書の『倭』の徹底解明」の一七七頁、「六十二例中十五例存在して」は計算すると「十六例」となるから、訂正した。

これは会報の公開です。新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。

古田史学会報一覧へ

Created & Maintaince by" Yukio Yokota"