古田史学会報

発行 古田史学の会 代表 水野孝夫

盗まれた説話 聖徳太子の南岳禅師後身説話と『七代記』の史料批判 京都市 古賀達也

九州王朝論者の試金石

大阪府泉南郡 室伏志畔<

四月の例会で私は、日本の古代史、わけても倭国史は「もうひとつの伽耶史」ではないかという話をした。それは本邦と韓半島の歴史を別個のものとしてこれまで論じてきたが、「日韓の古代の共同幻想の本質的な一致」という前提から出発するなら、むしろ連動させることによって新たな歴史的視野を開くべきではないかとするものであった。

古代朝鮮の開国神話について、井上秀雄は獣祖神話、降臨神話、日光感精神話、卵生神話、方舟漂流神話の五つをあげ、その内、北方文化に起源をもつものは前の三つで、南方文化に起源をもつものとして後の二つを数えた上で、本邦の開国神話は南方海洋系統の神話の影響が強いとしている。この見解は、古代朝鮮史全体を見回した上での見解であるが、いま伽耶と倭国の開国神話に限るとき、私は本質的なものを欠いているように思えた。

私は次著を、『万葉集』から思考を出雲に走らせ、その神を韓神と疑ったことから、更に韓半島南岸のかつての伽耶の地に上陸することになり、否応無く『三国史記』と『三国遺事』の一端に触れざるをえなくなった。そのつけ刃の管見からしても、井上秀雄は開国神話において神器神話を見落としているように思えた。

「むかし桓因〔帝釈をいう〕の庶子、桓雄はつねづね天下に関心をもち、人間世界を欲しがっていた。父は子供の気持を察して、下界の三危太白(三危は三つの高い山、太白はその中の一つ)を見おろしてみると、(そこには)人間をひろく利するに十分であったので、(その子に)天符印三個を与え、降りていって、(人間世界を)治めさせた。(そこで)雄が部下三千を率いて太伯の頂上〔太伯は今の妙高山〕の神壇樹の下に降りてきて、そこを神市を呼んだ」

この『三国遺事』の記事を、高皇産霊尊が真床追衾(まどこおふすま)して邇邇芸命を高千穂に天孫降臨させた記紀神話に比較するとき、桓雄が天符印三個(鏡・鈴・剣あるいは鏡・勾・剣の神器の印綬とされている)をもって降ったのに対し、邇邇芸命の降臨においては神器(神宝)の記述が見られない。それにも拘わらず、倭国の王墓が三種の神器を誇っていることを思うとき、記紀の編纂者は二種の神器しかもたない後の大和朝廷をはばかって、それを割愛したのではと私は疑っている。この本質的な共同幻想の一致を踏まえて、私は伽耶と倭国を如何に繋ぐかと論を進めた。

しかし、本邦における大和一元史観の席巻は、「特殊日本の独自性」を強調する天皇制史観を育て、「日鮮同祖論」は侵略の口実に使われることはあっても、皇室にそれを持ち込むことはタブーとされた。これは逆に、「特殊日本の独自性」を誇る天皇制のアキレス腱の所在を密かに示すものではないのか。韓国を併合した一九一五年、日本は「治安上の理由」をもって金海金氏の系譜の発行を禁止したことは何ゆえであったのだろうか。

私は先の伽耶と倭国の開国神話における共同幻想の恐ろしいばかりの一致を踏まえ、天皇系譜が天武系譜から持統天皇をリンクさせ天智系譜に転換していったのが、新羅の王統系譜が聖骨系譜から真骨系譜へ転換したのにならったものであることに初めて気づいた。それは新羅に併合された伽耶王朝をその女系系譜から復興をはかったものであったばかりか、新羅興亡史における朴氏・昔氏・金氏の三姓の交替史に伽耶興亡史が秘かに重ねられてあることを幻視せしめた。

ところでその新羅(伽耶)三姓の継ぎ目が、はからずも水野裕の三王朝交替史論の継ぎ目にほぼそれに重なっていることを知ったとき、私は倭国を「もうひとつの伽耶」とする「連動論」を立ちあげるほかなかった。

伽耶王朝

朴王朝 → 昔王朝 → 金王朝

一八四年 三五六年

大和朝廷

→崇神王朝 → 仁徳王朝 → 継体王朝

二〇〇年頃 三六二年 四九九年

これに磐井の乱(継体の反乱)の勃発が実際は五三一年で、その翌年に新羅による金海(官)伽耶の併合が連動するようにあり、それは本邦における任那問題が惹起した。それはほかならぬ本邦の主体が、新羅に征服された伽耶と浅からぬ関係にあったからで、また渡来人を代表する秦氏と漢氏が金海伽耶と阿羅伽耶に関係することと別ではない。

この伽耶と大和朝廷の「連動」を承認するとき、おのずから「もうひとつの倭国」である「大和朝廷」は、近畿にあったとするより韓半島に近い九州域内にあったとするのがよりリアルである。それは大芝英雄や私が提起した大和朝廷の前身は豊前にあったとする倭国東朝論が真摯な検討を求められる所以である。

それについては今秋発売される『万葉集の向こう側』を読んでもらうほかないが、私は九州王朝論を朝鮮に連動させるや、それを危惧する発言を聞かなかったわけではない。私はそれを感謝しながら、もはやその配慮は、遠い昔から大和王権論を朝鮮に連動させることを極端に嫌うアレルギーに加担するものでしかないことを言いたいと思う。

日本古代史を現在の袋小路に陥らせのは、大和朝廷一元論が先験的に措定した大和を譲らないからである。そのくびきを脱することによって生まれた九州王朝論は、日本という枠組みを善意によって守るべきであろうか。敗北の道は善意で敷かれている。もし、九州王朝論がその王権論を東アジアに開くことなく、「特殊日本の独自性」の内に終わらすなら、それは九州王朝論そのものを腐らすであろう。

これは私の仮説の承認を求めるものではなく、日本の王権論を日本原生のものとして論じるたやすさに陥ることなく、東アジアの民族移動史の中の一齣として論じる視点を開くことなくしては、もはや倭国王権論も天皇制論もありえないと私は考えるからである。

九州王朝論は現在、古賀達也が提起した四世紀半ば以後の九州王朝筑後遷宮説を拡大・深化する中にあり、それは古田武彦の現在を左右する大きなものとなっている。私もそこから多くの刺激を受けていることは今度の本を読んでもらえばわかることだが、私はそのさらなる研究の進展を望むと共に、文献実証史学を誇る九州王朝論者が「百済の鎮将・劉仁願が熊津都督府熊山県令上柱国司馬法聡等を遣して、大山下境部連石積等を筑紫都督府に送る」と天智紀六年十一月に明瞭に記載された筑紫都督府を無視しているのを怪しむ。これを早急に唐制の筑紫州都督府とし、現在の筑紫都督府趾跡に回収すべきである。そのことによって郭務宗*の倭人を畏怖せしめた占領政策は旗色鮮明となり、斉明天皇の死後、皇位がままならないため、天智がなぜ近江に王朝を開き、郭務宗*の帰国をまって天武が旗揚げしたのかも見えてくるはずである。それは近江朝を開くまで大和朝廷は九州の豊前にあったことの傍証となるが、そこまで私は自説を押し付けないが、この唐の苛烈な占領政策を見通すことなく倭国から日本国に至る屈折した誕生の秘密は解けないと思っている。

大和一元史観は日本王権論を日本自生のものとしてきた。九州王朝論者の多くがそれをどう処理してきたか知らないが、私には現代に至る日本の王権は、そこから芽生え始めた権力機構を、その初期において横合いから簒奪し、より強力に発展させたとするグラフト(接木)国家論の立場を取っている。そして朝鮮に関していえば、「私にとって朝鮮が外国なら、日本はタンガニーカより遠い外国である」(谷川雁)というほかないのである。

その延長で朝鮮に対してある日本人のアレルギーを思うとき、それは私にとっては大和一元史観に育てられた自らの朝鮮を経由した血を忘れた日本人の発言としか思えない。

真なるユダヤ人であることを深く自覚したジークムント・フロイトは、ユダヤ民族をエジプトでの奴隷生活から脱出させた救世主であるモーゼを、決してユダヤ人とすることなくエジプト人と呼んではばからなかったし、一神教としてのユダヤ教成立の秘密を、歴史を遡行させることによってエジプト史の中のイクナートン(アメンホテップ四世)一代で終わった劇的な太陽信仰の内に相対化させた。

九州王朝論者は、倭国王権およびそれを引き継いだ大和王権の起源を切開するために、大和から九州域内に歴史を遡行させたとはいえ、いまだそこに止まり、その目前にある朝鮮という試金石を深く思考するまでに至っていない。

かつて王権はルビコンを渡ることによってカエサルに帰したように、日本王権論は玄界灘を渡ることによって新たな展望を開くときはすでに来ている。

(H一二・五・二三)

隋詩「白馬篇」中の島夷・卉服

奈良市 水野孝夫

荒金氏が「高句麗を島夷とよんでいた」と報告されたことに関して、「島夷」を探した。諸橋轍次著『大漢和辞典』の「島夷」を引くと、(北)魏書からの引用や唐詩からの引用がある。たまたまその日は連休で図書館が休みのため手持ちの本しか資料がなく、大漢和引用部分の原文を見つけられなかった。仕方なく『古詩源』1という詩集をめくっていたら、「島夷・卉服」の語が目に飛込んできた。

「白馬篇」という隋の煬帝作の詩である。

白馬金貝装 横行遼水傍

問是誰家子 宿衛羽林郎

文犀六屬鎧 寳劍七星光

山虚弓響徹 地迴角聲長

宛河推勇気 隴蜀擅威強

輪臺受降虜 高闕翦名王

射熊入飛観 校獵下長楊

英名欺衛霍 智策蔑平良

島夷時失禮 卉服犯邊疆

徴兵集薊北 軽騎出漁陽

進軍隨日暈 挑戦逐星芒

陣移龍勢動 営開虎翼張

衝冠入死地 攘臂越金湯

塵飛戦鼓急 風交征旆揚

轉鬪平華地 追犇掃鬼方

本持身許國 况復武功彰

會令千載後 流譽満?常

水野試訳を挙げる。文献2を参考としたが、独自のものである。

白馬は金で飾り、貝殻を漆摺した鞍を装備し、遼河のそばを、わがもの顔に行く。乗っているのは誰かと聞いてみれば、近衛騎兵隊の殿様だと。そのいでたちは、犀皮に縫い取りした六枚こはぜの鎧をつけ、宝剣には北斗七星の模様が輝いている。この地方は、山は木々もまばらで、弓を射ればその響きが徹りわたり、土地ははるかに広がっていて、角笛の音が長く響く。

すこし前の時代、宛河地方の悪者たちは、勇気を出して暴れ回り、(中国の西南)隴・蜀地方も政府に従わず、ほしいままに、強い威力を奮っていた。討伐に向かった、この騎兵隊長は、(漢時代に西方に築いた)輪臺のような城で、野蛮人どもの投降を受入れ、高い宮殿で名高い王を斬り殺し、熊を射殺して、射熊館の高楼に迎えられ、狩の獲物くらべのために、長楊宮に下った(漢・成帝が熊狩をし、楊雄が賦を作った故事)。英雄としての名声は、(漢の匈奴攻めで有名な将軍の)衛青・霍去病にも劣らない程であり、頭脳の働きは、(漢の天下を定めた有名な作戦家の)陳平、張良も問題にならない程である。

いまの時点、島夷は、礼を失い、その卉服(草衣)を着た連中は中国の邊疆を犯している。兵どもに召集をかけ、薊の北部(北京ちかく)に集め、軽騎兵は漁陽(北京城)を出発した。今からは、進軍は日の暈(かさ)に隨(したが)い(敵状は日の暈に現われるという:晋書天文志)、挑戦して星の光を逐(お)うのだ(司馬懿が遼東を攻めたとき流星が落ちたところで敵を虜にした:三国志及び晋書天文志)。陣を移すときは、龍の勢いで動き、営を展開するときは、虎が翼を張るごとく、怒髪は冠を衝き破る勢いで、死を覚悟の地域に突入し、腕まくりをして、敵が金城湯池と誇る障害を乗越えよう。塵は飛び、戦鼓は急調子だ、風が変って、征旗が揚る。華地を平定した戦いの勢いをこの方面に向けて、逃げる奴らを追って、鬼門の方角(中国の東北)を掃除しよう。もともと、身を国家のために捧げる覚悟だった。そのうえに武士としての功績を表彰されれば、千年ののちにおいてさえ、この名誉は(龍を描いた)天子の旗とともに、伝えられよう。(試訳終)

『古詩源』の編者・清の沈徳潜は「気体自濶大」、気持ちの大きく広い=雄大な、詩であると評している。理想的な軍人像を示して、部下たちを激励しているようであり、かつ軍隊指揮者としての自画像のようでもある。煬帝の作にふさわしい。このなかに「島夷時失禮

卉服犯邊疆」が現われる。隋書イ妥*国伝にはには有名な記事がある。「大業三年(六〇三)、其王多利思北孤遣使朝貢・・・其国書曰“日出處天子致書日没處天子無恙”云云、・・・帝覧之不悦・・・“蛮夷書有無禮者、勿復以聞」。この時点での「帝」は煬帝であり、「夷が無禮である」と怒った記事は隋書中ここのみである。同じ煬帝の言葉だから、右詩中の「島夷」はイ妥*国と解したい。但し問題点がふたつある。ひとつは煬帝が実際に攻めた相手はイ妥*国でなくて、高句麗であり、隋書・高麗伝に「頗る藩禮を闕く」、煬帝本紀に「藩禮を失う」と、高句麗を非難していることであり、いまひとつは右詩の作者が、『大漢和辞典』では煬帝ではなくて、孔稚珪だとされていることである。 孔稚珪は南朝の人だが、詩のような中国東北部での軍事経験は考えられず、この詩の作者はやはり、煬帝としてよいと思われる(このむね大修館書店へ通知した)。この詩の作者を煬帝として疑っていない最新の漢詩辞典3も存在する。この「島夷」をイ妥*国と解そうとするとき、「卉服犯邊疆」はどうなるか。イ妥*国は中国の辺境を犯したか?。『日本書紀』推古十(六〇二)年に新羅を伐つ記事がある。主将が病気で最後は中止しているが、軍は動かしている。「天子」煬帝は新羅を中国の辺境と解したに違いない。ここには「比干碑」に現われる「島夷」と同様の問題が存在する。隋・煬帝や唐・太宗がまず攻めた直接の相手は高句麗であっても、「島夷」と意識する最終の相手は、不遜にも別に「天子」を称しているイ妥*(倭)国であって、朝鮮半島内は通過経路のつもりであった可能性がある。逆のケースとして後の豊臣秀吉の朝鮮侵攻がある。秀吉の意識では、中国(明)が最終相手であって、朝鮮半島内は通過経路のつもりであったのは有名である。正統の天子を自認する側が、他に天子(偽天子)を称している相手を、「島夷」と呼んだとすると、(北)魏書が「島夷伝」を建て、南朝を「島夷」と呼んだことが説明できるのではなかろうか。

(2000/07/10)

引用文献

1『古詩源』清・沈徳潜・選、中華書局、1977。

2『古詩源・下』、星川清孝訳注、集英社、1997、但し星川氏著作は昭和三九、遺稿の出版。

3『漢詩の辞典』、松浦友久編著、大修館書店、1999。

インターネット事務局注記2003.8.30

イ妥*(タイ)は人編に妥です。

荒金氏反論の掲載について

代表 水野孝夫

会報三七号で古賀氏が行った批判に対して、荒金氏(九州古代史の会・前代表幹事)が反論の掲載を求められた。会報は会員のためのものであり、会外からの投稿は掲載をお断りすることもできた。反論が果てしなく続く危険があり、会員のスペースが奪われるからである。私が驚いたのは掲載申入れが書留郵便で行われたことであった。現在の郵便事情からすれば、書留にするということは、相手が無視することを予想されているように感じた。当会は九州古代史の会の前身の多元的古代・九州をかって友好団体とした(会報創刊号)。昨年五月の九州古代史の会ニユース号外に、当会会則にない語句の誤引用等があったので訂正申入れを行ったが応じられず、かえって本会を攻撃された。現在の当会と九州古代史の会との関係は同業者か、悪くても単なる他人であって、敵扱いされるいわれはない。もちろん批判を受けた側は反論の権利があり、当方も「逃げた」などと思われたくもない。その意味で、反論を掲載させて頂く。但し学問の進歩に寄与するような論争に向かうようにお願いしたい。

インターネット事務局より2003.10.10

1、王維の詩「従兄弟蕃の准南に遊ぶを送る」そのものおよび、詩に関する古田武彦の理解は、『九州王朝の論理』(明石書店)「日中関連史の新史料批判ー王維と李白」中の、第二詩 王維「従兄弟蕃の准南に遊ぶを送る」をご覧ください。

2、学問の方法と倫理 一

『「邪馬台国」はなかった』の眼目を見る。

古賀達也氏の迷妄の立論に答える

荒金卓也

貴『古田史学会報』No. 三七に、「学問の方法と倫理 一『「邪馬台国」はなかった』の眼目」のタイトルで、古田武彦氏の新説を批判した拙稿「高句麗を島夷とよんでいた」(九州古代史の会ニュース八四号)に対する、古賀達也氏の批判の論稿が掲載された。

ご批判には感謝するが、かんじんのご批判の内容は、遺憾ながら、率直にいってはなはだしく的外れのものであり、とうてい承服できかねるものである。しかし、たとえそうであれ、せっかくの批判にはお応えすべき権利と義務がある。そこで、あえて以下に古賀氏への反論を述べて、貴紙読者のご判断をあおぎたい。

ちなみに、今回、私の古田説批判に対して、奇特にも古賀氏が反論の労を取られたことの、意味合いについての愚見を述べる。貴紙三六号に、「すべての古田学派へ」の題、「学問の方法と倫理(序)」の副題で、古賀氏が新規の連載を行う、との予告ないし宣言がのっていたこと、貴紙読者には先刻ご承知のところであろう。

いわく、【今回、この連載を決意した理由は、近年、古田武彦氏と似て非なる「学問の方法」「学問の倫理」が、いわゆる古田学派内でも再び横行する気配を感じたからである】。したがって、この過ちを【看過してはならないと考えたからである】という、この連載企画の意図を述べておられたのであるから、この三七号での拙論批判が、右の意図を実行にうつされたものであるのは明白で、最初の標的に私を選び、血祭りにあげようというのがその真意であろうと推察している(傍線は荒金、以下同じ)。

言い換えれば、荒金を、古田学派の一員でありながら古田氏と似て非なる「学問の方法」をとり、似て非なる「学問の倫理」で生きている不届きな人物で、放置すれば好ましくない風潮をさらに派内に蔓延させかねない者だと把らえ、よって看過することなく、このさい、当人の過誤をとがめ、延いては他の人々にもクギを刺しておこう、というねらいがあることは明白と思われる。この点で、古賀氏には、なみなみならぬ使命感的意識がおありとお見受けした。

さて、古賀氏は、まず拙論を4小節に要約された後、本論に入るや次のように破題を置かれた。

【小生の見るところ、荒金氏は二つの面において誤っておられる。一つは、古田氏の立論の根拠がいかなる論点で成立しているか。二つは、荒金氏の指摘された「島夷・高麗」の例が、古田説への反証にならないこと、においてである。】

次いで、その二つの誤りなるものを、具体的には次のように説明されたわけである(原文を、読者に理解しやすいように、荒金が再構文した)。

「この詩の詩句の「席帆聊問罪」「卉服盡成擒」等を、従来説では〈開元年間の〉渤海遠征関連と説明してきたが、それよりも(唐と)倭国との白村江海戦のことと(想定)したとき矛盾なく理解できるし、また、「島夷」という語も、『尚書』以来の伝統的な概念や「字義」に照らせば、「東夷」中の「海島の山島」たる倭国がもっともふさわしい第一候補である。このように古田説は平明な論理構造に依ってたっているのだ。

だから、同時代に高句麗を指して「島夷」といっている用例をあげることは、問題の本質から逸れており、古田説への反論とはなりえないのである。」

右の古賀説を吟味しよう。

まず、古賀氏によれば、第一点、「古田氏の立論の根拠を成立させている論点」について、荒金が誤って(理解・認識して)いる、といわれるのであるが、小生、生来の愚鈍、正直にいって、意味がよくわからない。

「立論の根拠」はわかるが、「根拠を成立させている論点」とは何のことであろうか。そんな日本語があるだろうか。

まず、古賀氏使用の各語の意味を確認しておこう。

「立論」の意味は『広辞苑』では、「議論を構成すること、また、その議論」とある。古賀氏のいわれる古田氏の立論とは、「王維の詩には、唐が、島夷の無礼の罪を問責すべく、軍船を仕立てて押し寄せ、一戦の結果は唐の大勝で、葛の服をまとった島夷どもが一挙に擒になったという歴史上の事件をうたっているが、この歴史上の事件を従来説ではなく、唐と倭国との白村江の戦いのことと考えると、すっきりと腑に落ち、詩全体も矛盾なく理解できる。」でよいであろうか。

「根拠」の意味用法は、『広辞苑』には、「1.ある言動のよりどころ。もと。また、議論などのよりどころ。2.〈論理学では〉理由に同じ。3.本拠。ねじろ。」とあり、「根拠のない推理。敵の根拠。根拠地」の用例が挙がっている。

論理学的には「根拠」は「理由」と言い換えてよいという。論争とは勝れて論理学的な営みに違いない。「理由」を見ると、「論理的関係においては、前提と同義」とある。この説明は納得できる。

次に「論点」を同辞典で調べると、「議論の要点。議論すべき中心点」とある(用例割愛)。すると古賀氏の例のセンテンスは、「議論の前提となっている、議論の要点ないしは議論の中心点」と読み換えてよいわけだ。

「古田氏の議論の前提になっている、議論の要点や中心点」だ。

おかしな日本語だが、言葉どおりに意味をつなげたら、こうなるわけだ。こちらの頭がおかしくなりそうだ。荒金氏にはこれがわかっていない、と古賀氏はいわれるが、こんなものがわかる方がおかしくはあるまいか。

試みに倒置すると「古田氏の議論の中心点が、古田氏の議論の前提になっている」となる。前提を根拠に直して、再度、普通の順にもどして書いてみる。「氏の論の根拠は、氏の論にある」となるではないか。「論の根拠は、何を隠そう、その論自体なのだ」というようにだ。

最初、荒金は、古賀氏がなぜこんな複雑にひねくったいいかたをされるのかわからなかった。そして、文意も。今、やっとわかった。実はそのこと自体に、事の本質が現れていたのだ。

第一は、普通に書けば、読み手にそれとわかる真実を、氏の直感が恐れたのだということ。

第二は、その真実とは、古田氏新説の立論の根拠とは、ほかでもない新説そのものなのであって、古田氏が脳中に思考されると、それが即、論証の根拠になっていく、このことだ。

この背理を感知した古賀氏の下意識が、自他韜晦、晦渋の表現法を選ばせていたわけだ。

ことわっておくが、荒金は前からこの認識にたっていたのではない。古賀氏の例のセンテンスが、言葉の論理によって、必然的な帰結に荒金の認識を導いたわけだ。

思えば、この経過は、ほかならぬ古田氏の信条どおりの進行なのである。論理の導くところにしたがって、思いもよらぬ地点にまで来たわけだ。これはだれにもとがめられる筋合いのものではない。裸の王様を見て、「王様は何も着ていないよ」といった子供を、だれもとがめられなかったように。

荒金への批判の、第二点。

〈「高句麗を島夷とよんだ」実例を挙げても、古田説への反証にはなり得ない。〉

右の批判に対して、表裏の両面から検討しよう。

問題の原点が、古田新説であること、自明である。講演録によれば、古田氏は縷々言葉を尽くして、王維の詩の「島夷」は、朝鮮半島や大陸東辺の種族でなく、日本列島を指している(可能性が高い)、旨を語っている。念のためにいうが、絶対そうだと断言したのではなく、可能性が高いことを述べただけだ、と主張しても、問題の本質に変わりはないのである。

「可能性=1.論理的に矛盾が含まれていないという意味で、考えうること。2.あることが実現される条件がそれを妨げる条件よりも優勢であると確認されていること。」と『広辞苑』も証言する。これが、ここのケースをものの見事なまでに解きほぐす。

古田氏も古賀氏も、島夷を倭国と見做すことが詩の矛盾なき理解をもたらす、と考えておられるし、島夷=倭国、の仮説を成立させる条件が、妨げる条件よりも優勢であると思えばこその立論であるはずだからだ。

今や、古賀氏は厳しい事態に直面されている。「島夷=倭国」説は、単なる仮説であり、仮説にとどまったままだ。どんなにご当人たちの確信があっても、所詮、客観的には未証明の仮説だ。一方、高句麗が島夷とよばれていたのは仮説ではなく事実そのものだ。万人が証拠を文献で確認できる。これこそ、古田説の成立を妨げる条件ではないか。だから、荒金は、これをクリアしなければ、といったのだ。

古賀氏が「反証になりえない」と言い張られるのはご自由だが、今後は、荒金のみならず、『広辞苑』をも論破なさることだ。本当に事の本質から逸れているのは、荒金か、それとも古賀氏か。読者、冷静かつ公正に判断なされよ。

裏面からの分析は、実は、第一点の反論のさいに終了していた。古田立論は、ご本人の脳中において矛盾なしと思えれば成立する、これが古賀氏の「問題の本質」なのであるから、高句麗の挙例など、氏にはまったくナンセンスで、「お門違い」の事であろうから。

以上で、二点についての反論は終わった。だが、論稿には、氏の学問論争の認識が基本的に誤っていることを証する、重要な言説が付いている。以下に示そう。

【もしそれでも、古田説は成立しないと主張したいのなら、それこそ、古田説以上に合理的に王維の詩を解釈できる「対案」を示す必要があり、あるいは、他ならぬ王維の詩の全用例調査でもして、王維が使用する「島夷」はどの場合においても日本列島を意味しないことを論証しなければならないであろう。これは「論証責任」がいずれの側に発生しているのかという、学問論争の基本にかかわる問題である。この点、失礼ながら荒金氏は誤解されておられるのではあるまいか。】

譬え話をしよう。学生が教授に不審点を質したら、では代わって君が講義しろ、と教授がいうだろうか。隣の学生が、おい君代われ、というだろうか。他人の新調した服にほころびがあると指摘する人は、別に一着誂える必要があるだろうか。いずれもノーだ。もちろん私に論証責任などありはしない。あるのはそちらだ。荒金に論証責任があるだの、全調査証明しろだの、正気の沙汰ではない。これでは失礼だが、ご批判は批判の域に達していないと申し上げる。

氏はまた、荒金が『「多元」関東』の機関紙をもとに古田説批判をしたことをとがめて、論文か「古田史学の会」の完全版の講演録を使うべきだったといわれる。これまた社会人としての常識を疑わせる迷言である。同じ非常識を、当の『多元』の安藤編集長もいわれていた。

荒金が3団体の機関紙を使用したのは機関紙交換で早い時間に無料で入手できたからである。主に『多元』に依ったのは、他の二紙は紹介記事だが、『多元』は立派な講演記録(要約)であったからである。その証拠に、後日に古田氏から訂正があったという話もないではないか。

ささやかな会報であれ、大手出版社の雑誌や書籍であれ、すべて公刊によって一人歩きを始め、言論責任を負う。この時から出版物は読者の批判にさらされる。その認識も覚悟もなくて、なんで出版・発行ができよう。

世間には、座談やシンポジウムの記録などをテープ起こしでまとめた本も多いが、その活字化されたものによって、だれでも自由に論評できるもの、と相場は決まっている。安藤氏のように、録音テープを取り寄せて聴けだの、古賀氏のように、当人執筆の論文を使えだのと、良識人の言とは思えない。アマチュアの発言としても、恥ずかしい議論とは思われぬのか。

最後に、一言申し添える。氏は氏のいわゆる古田学派に、荒金や「九州古代史の会」を含めておられるらしいが、氏や氏の所属される会と、私たちとでは古田氏や古田学説に対する関係認識も、古代学研究の基本姿勢も、明確に異なる。この点、念押しをさせていただく。

いかがわしい造語の学問の倫理でなく、研究者や研究会組織人の倫理についても、申し上げたいことはあるが、後日にゆずる。古賀氏のご批判に再度感謝して、反論とさせていただく。

学問の方法と倫理三 フィロロギーと論証責任 古賀達也

◇◇ 連載小説 『 彩 神 (カリスマ) 』 第 八 話◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

青 玉(2)

--古田武彦著『古代は輝いていた』より--

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇深 津 栄 美

◇ ◇

「坊や・・・・・・!」

泣き伏す女を尻目に、

「良いか? 俺に逆うとお前ら全員、あの赤ん坊と同じ事になるんだぞ。」

商人は船底を睨め回し、

「それ、新入りだ。」

青年と老人を中へ押しやった。

よろめく老人を青年が支えてやる隙に、戸が閉まる。

「待っとくれよ!」

「母ちゃん、助けてよーー父ちゃん!」

子供達が戸に殺到し、小さな拳を打ち付ける。中には必死に体当たりを食らわれる者もいたが、ろくな栄養も与えられていない体が隙間さえも作れる訳がない。彼らの努力を嘲るように、閂の音が冷たく響いた。

「家へ帰りたいよ・・・・・・。」

「恐いよ・・・・・・!」

泣きじゃくる子供達を、

「さあ、もう静かにしろ。」

「大声を出すと、又、親方にドヤされるぞ。」

大人達がなだめ、

「泣くだけの元気があるんなら、早く大きくなって故国へ帰れるよう、頑張るんだな。」

青年も子供達一人ひとりの頭を撫でてやると、

「兄ちゃんは、どこから来たの・・・?」

少年の一人が、涙で顔を汚したまま訊ねた。

「木の国(現佐賀県基山付近)だよ。」

青年の返事に、

「大屋彦様でも奴婢を売りなさるのかね?」

「あの方は寛大な方だと聞いていたが・・・・・・。」

大人達も訝った。

「船に乗る際、わしが唯食いしたばっかりに、孫まで巻添えにしちまった・・・・・・。」

老人が説明すると、

「呼子でか?」

「あそこは志々伎様の教育でケチ揃いだってのに、よくそれだけの度胸があったな。」

人々は同情するよりも、強欲者の多い港で二人が無銭飲食をやらかした事に、感嘆の眼差しを向けた。

尤も、これは予め二人で計画していた事だった。須世理の葬儀で大国(後の出雲) を離れられない八千矛に代わり、木の国へやって来た八島士奴美は、大屋彦の軍司令官猿田彦から隣国末廬(現佐賀県松浦郡)の志々伎、笹部両王の暴虐振りを訴えられ、協力を約したのである。大屋彦との取引は腹心任せでも充分なので、猿田彦の申し出は若い八島士奴美には願ってもない冒険の機会だった。八島士奴美は、末廬では奴隷貿易が盛んだと聞き、それを利用して適地へ潜入しようと呼子で一芝居打ったのだ。

だが、現実に乗り込んだ人買い船は、予想以上のひどさだった。仲間に入りたての二人の眼前で赤ん坊が犠牲にされたのは序の口で、日に一度、戸口から放り込まれる食事は人参や大根の尻尾、腐りかけて赤や黄の斑点の浮いている玉菜、虫の湧いている果実や古肉のかけらで、人々は狼のように食物に飛びかかり、少しでも余分を確保しようと奪い合う。女、子供、年寄りだからと労ったり、乏しい糧を分け与えたりする者は一人もいない。人に構っていたら、自分が死ぬだけだ。生きていたければ人を押しのけ、踏みにじらねばならない。他人の不幸に凱歌を上げてこそ、自分がこの世に栄える事が出来るのだ。

そうした屈辱を厭い、食事が投げ込まれる折を狙って脱出を試みた者も幾人かあったが、気ばかり焦ってろくに大地を踏み締める事も出来ない体が、頑健な奴隷商人達に叶う筈はない。或いはムチに叩きのめされ、或いは喉を締め上げられ、強情に抵抗し続ける者は見せしめとしてその場で首を切り落とされた。

逃亡者の遺骸は商人達の手で海へ葬られたが、狭い船底にはち切れんばかりの人数が押し込められているのだ。寝ている間に材木紛いに自分の上へのしかかられ、窒息死したり、食事を巡る奴婢同士の小ぜり合いで落命した老人、子供はそのままにされたから、船底には異臭が漲り、寝ても覚めても自分が呼吸しているのかいないのか判らない程だった。

加えて、若い男達は暇と精力を持て余して、人前も阻からず女体を漁り、男同士でも淫らな行為にふけった。八島士奴美と猿田彦も何度、不意を突かれて床になぎ倒され、性の嵐に翻弄された事か。

「若、覚えておきなされ・・・・・・末廬では、かような事が、罷り通っているのですぞ・・・・・・。」

暴行に耐えながら、猿田彦が八島士奴美の耳に囁く。

「忘れるものか・・・・・・一生、忘れないぞ・・・!」

八島士奴美も、食い縛った歯の間から呻いた。 (続く)

〔後記〕今回は、縄文(といっても、末期ですが)の奴隷船を扱ってみました。白村江で戦死したと思われながら、実は現在の北ベトナムへ連れて行かれたという、甘木の大王の息子明日香皇子も、こういう目に会わされたのでしょうか・・・?

鋳銭司と古代の銅

・・・和同開珎の謎・・・

長野県白馬村 浅野雄二

古代鋳銭司と銅山跡などを見学したので、その報告をすると同時に、昨年十月に発表した「和同開珎の謎に挑戦」に関して補足説明をする。

天平二年(730 )の続日本紀の記事「周防国から出た銅を長門の鋳銭に充つ」から、長門鋳銭司の存在が知られる。天長二年(818 )には、長門鋳銭司は周防国に移される。年代から見ると、長門では和同開珎から富寿神宝までの鋳造に当たったと見られるが、重文の出土品は新和同銅銭とその銭范のみであった(下関市長府博物館で確認)。周防鋳銭司は年代から見て、承和昌宝以降の七種の貨幣を鋳造したとされている。

和同開珎は字体から二種類に分けられる。諸橋大漢和辞典でも「一は字体が古雅で古和同と云い、銀銭が多く銅銭が少ない。他は字体が正格で改鋳和同(私は新和同と云う)と云い、銅銭あるのみ。一説に和同は年号ではないという。」とあり、私は古和同の銀銭・銅銭こそが九州王朝の通貨であろうと考えている。

国立歴史民俗博物館と日本銀行貨幣博物館では、保有の和同開珎について、古和同銅銭六枚と新和同銅銭三十八枚の、非破壊成分分析を行った。その結果は「古和同銭はいずれも銅含有量が九〇%を超えるのに対して、錫・鉛の含有量が少なく純銅に近い。一方新和同銭の多くは、古和同銭よりも多量の錫・鉛を含有している。このことは古和同と新和同の鋳造時期あるいは産地に明確な違いが存在した事を示すものと考えられる」とまとめられており、これから見ても古和同と新和同は、その製造の時期及び場所が異なっていると考えるべきである。(注)

これらを踏まえて、山口県美東町の長登銅山跡を訪れた。美東町教育委員会の池田善文氏によれば「ここは秋吉台石灰岩台地の一角に在り、約一億年前に石灰岩層にマグマ(花崗岩)が貫入して、金属分の豊富なスカルン鉱床が形成された。古代の銅製錬は自然銅の利用から始まったと考えられ、開発も自然銅の豊富な山頂付近から始まっ」との事であった。付近で採集した純度九〇%以上の自然銅も実見する事が出来た。

福岡県糸島半島の北端にある旧桜井村(現志摩町桜井)伊牟田に銅鉱山跡が在る。又、背振山系の井原山の北側には水無鍾乳洞(石灰岩)があり、その山の南側には金山という山もあり、古代糸島郡でも銅採掘が出来たと考えられ、今後調査したいと思っている。

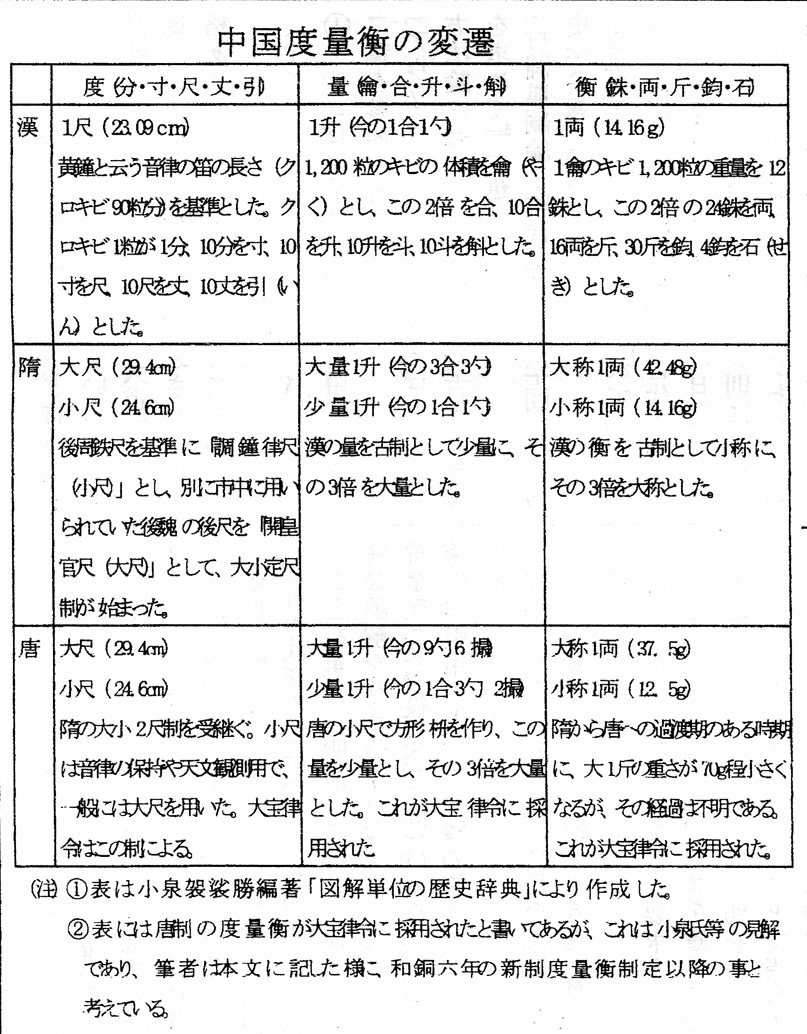

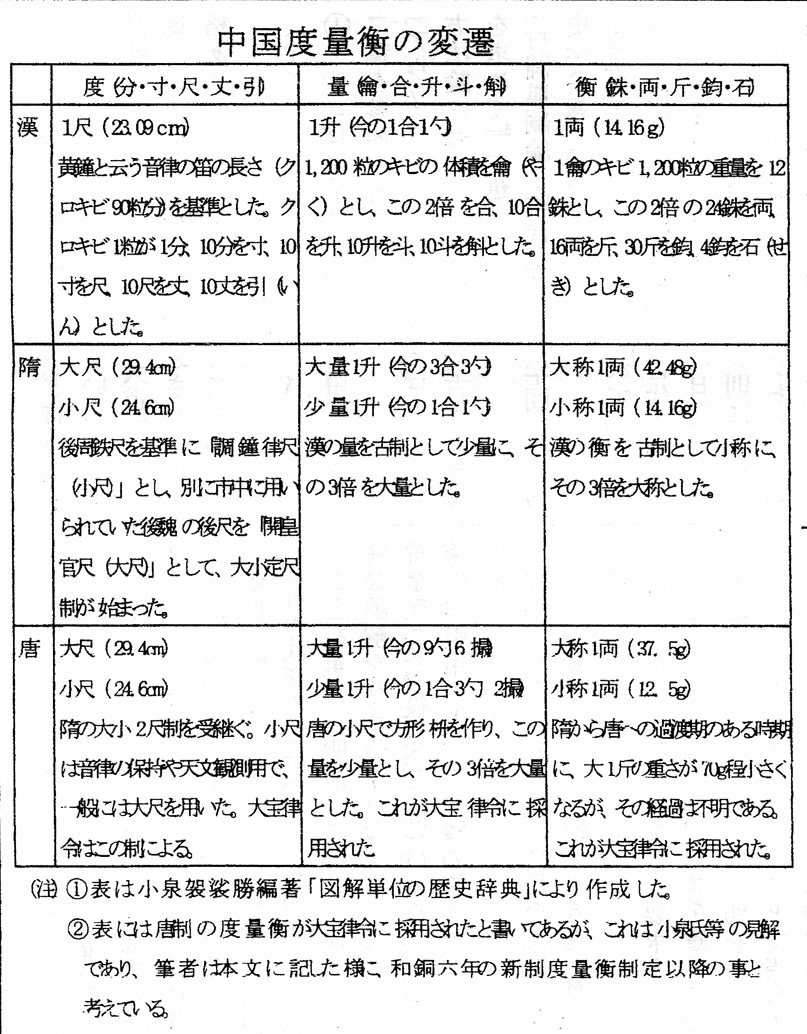

昨年十月「和同開珎の謎に挑戦」を発表したが、その補足説明をしたい。不思議な事に九州には銀銭と古和同銅銭の出土が無い事に疑問を持ち、九州王朝通貨の証明手段として、度量衡に着目した。 続日本紀の和銅六年(713)二月に「始めて度量・調庸・義倉等の類五条の事を制す。語は別格に具なり」とあり、四月に「新格并せて権衡・度量を天下の諸国に頒ち下す」とあり、日本の度量衡制が唐制にならって変更されたのは、これ以降である事を発見した。当然これ以前は古田先生の“ONライン”により、主権者九州王朝が漢の制により定めた度量衡で全国統一されていたと推考する。(左表「中国度量衡の変遷」参照)

これを証明するには、天平元年以前の日本書紀と続日本紀の銀・銀銭・銅銭の記事の内、量と衡に関係する史料を度量衡で分析計算する事によって判明すると考えた。続紀・和銅四年(711)五月の「穀六升(米にして三升)を以て、銭一文に当て」は漢の量で計算すると、銅銭一文で今の米3合3勺となる。天平元年(729)四月の「米一石を銀一両に充つ」は唐の大量で計算すると、銅銭一銭(養老五年に文が銭に変った)で今の約2合になる。十八年間の下落率は四割程である。これは漢の銀一両が一四・一グラムであり、米一升は今の一合一勺であるのに対し、唐制では銀一両が三七・五グラムであり、米一升は今の約四合に変ったからである。

銀一両と銅銭の交換比率は、和銅の頃は二十文(推計)であったものが、養老五年には百銭に、翌六年には二百銭に大幅変更になったのも、主原因は一両の重さが和銅年間の二・六五倍になった度量衡の変更にあり、総てが通貨の下落と見なすのは適当ではない。

九州王朝の史書からの転用とされる、書紀・顕宗二年(486)の「稲斛銀銭一文」についても、漢の量衡による計算が適用出来る。銅銭に換算した一文で今の米五合五勺となり、前記和銅四年の三合三勺と比べて、約二百年にわたる下落率も約四割である(但し、顕宗二年の記事を干支二巡遅らせるとすれば約百年間である)。九州王朝の銀銭一文は銀半両で流通され、併行して発行された銅銭一文は銀銭の十分の一(銀一・二銖)の価値を与えられた事になり、価値は安定していたと見られる。銅銭の価値が下落するのは、天武十二年と和銅三年における銀銭の禁止と、次第に増加した私鋳銭(量目の不足や品質不良)などによるものと推考される。また天武十二年の「今より以後、必ず銅銭を用ゐよ。銀銭を用ゐるなかれ」又「銀用ゐること、止むることなかれ」の詔に適応する貨幣は、銀・銀銭・銅銭に一定の交換比率があり、市場での強制通用力を持ち、銭として体裁が整った通貨である。この条件に該当するのは、古和同銀銭・銅銭以外には見当たらない。

以上、“ONライン”を挟んでの度量衡の計算から、和同開珎の古和同銀銭及び銅銭が、九州王朝の通貨である事を証明できた、と考えるのだが如何であろうか。皆さんも度量衡変遷表を使って、是非計算して見て下さい。

(注)「和同開珎銅銭の非破壊分析結果について」(岡田茂弘氏等三氏による報告)日本銀行金融研究所発行「金融研究」平成元年十月号による。

《編集部注》本稿は「多元」三七号(二〇〇〇年六月)から転載させていただいたものです。

書評

太宰府は日本の首都だった 理化学と「証言」が明かす古代史

内倉武久 著

著者は朝日新聞のベテラン記者である。関西在住時に、市民の古代会員として古田氏の謦咳に接し、九州太宰府支局、鳥栖支局への転勤を自ら希望し、文字通り九州王朝中枢領域における取材活動を展開されたと聞く。その成果がこの度の珠玉の一冊として上梓されたことは、誠に慶びに堪えない。

古田武彦の九州王朝説を放射能年代測定という現代科学の鋭利な剣を以て、新たな切り口を開き、返す刀で大和朝廷一元通念を切り捨てる。たとえば、近畿の遺物の放射能年代測定はほぼ文献で特定できる年代と同じ値を示すが、九州の遺物は通説よりもはるかに古い値を示す。 土器編年による通説に立つ学者は、放射能年代測定は誤差が大きく信用できないとするが、それが全く事実に基づかないことを著者は多くのデータに語らせている。何でも近畿が古いはずとする恣意的な土器編年が、放射能年代測定や年輪年代測定という世界の考古学のレベルには全く通用しない。三十年前、古田武彦が論理の上で乗り越えた大和朝廷一元通念が、自然科学からもトドメを刺されたようだ。著者の現地取材や聞き取り調査、そして独自の視点を交えながら、一気に読ませる明快な文章は、ベテラン新聞記者の面目約如である。(古賀達也)

〔ミネルヴァ書房 二六〇〇円+税〕

第6回会員総会

代表挨拶

水野孝夫

代表の水野です。本日は会員総会にご出席いただき有難うございます。

昨九九年度の活動を総括致しますと、実質会費収入は前九八年度に比べて増加しております。(会計報告の年度決算値では減少しておりますが、会報送付時期の関係で、会計起算の四月一日以前に前払いが多かったことが表面に出ています)。

会員数も順調に、特に九州地区で組織の設立を進めており、増加しております。

会員論集「古代に真実を求めて・第3集」は、残念ながら、編集担当者がご多忙のことや原稿追加があって、遅れておりますが、鋭意出版準備作業を進めており、近く九九年度賛助会員にお届けできる見込です。

昨年度の御挨拶で、書籍等の編集にあたっての作業を行われた方々に、謝礼ないし実費を支給する基準を作って、実行したいむねを申し上げましたが、会報印刷機の故障で、会報印刷を外部委託せざるを得ないなど(従来、この印刷費が、他の会にくらべて当会は少なかったのですが)のため、お約束を果せないでおります。

本年度は役員改選の年でなく、人事については従来どおり継続となります。

さて、昨年度の事業実績詳細については、後に事務局長から報告がありますが、計画に従って進めて参りました。「新・古代学」は第四集の編集を担当いたしましたが、第五集は「東京古田会」へ編集をお願いすることになりました。会報の発行、図書館への寄贈、インターネット・ホームページの充実、会の旗の作製、古田講演会の開催などです。

横田氏の努力によるインターネット・ホームページの反響は大きいようです。世界に発信しています。ほかに古田先生が確認されたい現地の見学会や資料の入手協力を行ってきました。まあまあ順調であったと考えますが、さらに「研究連絡員」制度を発足させております。

先生のために現地調査や研究活動に個人的に協力できる方を募集しております。先生の話にヒントを得て、歴史の研究を進めようとする方々、研究は苦手でも編集とか、旅行案内(運転)とか、本の販売とかの労務提供なら協力したい方々、双方面とも活動的な方々の参加が必要です。活動しようという方は、会報に投稿してください。事務局へ意見を寄せてください。インターネットへ書込んでください。 会員のみなさまにおかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

九九年度事業報告・他

事務局長 古賀達也

1.「古田史学会報」6回発行

(担当 古賀)

※古賀勤務先印刷機故障のため三七号より印刷外部発注。

※三七号より発送作業を木村氏(書籍部)に依頼。

2.会員論集『古代に真実を求めて』3集は吉森氏の多忙、ならびに古田氏の追加原稿などのため、当期間中での発行ができなかった。なるべく早く発行したい。

※4集からは、同じく北海道の鈴木氏に編集を担当していただく予定。

3.『新・古代学』4集編集発行。

(担当 水野)

4.古田武彦氏講演会等

本部行事として会員総会当日に1回(6/27)、福岡講演3回(6/19・ 9/05・1/09)。関西例会として2回開催(4/17・11/20 )。また、福岡市で古田氏を囲み会員懇談会を開催(2/20)。この他、東海の会・仙台の会で独自に開催。

※福岡講演については力石氏、山本氏のご協力を得た。また、「古田史学の会・九州」の旗を作成し、2/20に力石氏に贈呈した。

5.古田武彦久留米講演・シンポジウムを、東京古田会、多元・関東と共催( 8/28)。

静岡県富士市古田武彦講演会を東京古田会、多元・関東と共催( 8/11)。

6.書籍などの贈呈

1.『「君が代」は九州王朝の讃歌』八〇冊を政党・政治家・マスコミに寄贈。

※筑紫哲也氏より礼状来る。

2.会報三三号を政治家・マスコミなどに送付。古田稿「『日の丸』と『君が代』の歴史と自然認識について・・・現代の政治家に寄す」掲載。同号は五百部増刷して各界各人へ送付。

3.『古代に真実を求めて』1集再編集版百冊を全国の県立・主要市立図書館に贈呈。

7.インターネットホームページ

『新・古代学の扉』 (担当 横田)

8.その他

1.日本国際教育学会(同志社大学)で書籍販売。同学会西村俊一会長と古田氏を招き、京都市で懇親会を開催。

2.古田氏の現地調査協力。佐賀・福岡・宮崎・岐阜・奈良・兵庫・青森など。

3.「六甲山系巨石文化研究会」設立に協力。ただし、具体的活動は未着手。

4.書籍部(木村)にて、書籍・ビデオ貸出サービスを開始。

〔補足〕

「倭国を徹底して研究する九州古代史の会」との友好関係解消

「九州古代史の会」との友好関係を解消し、同会へ三〇部郵送していた古田史学会報を同会事務局へ一部のみ送付しています(別に灰塚氏へは従来通り郵送を継続)。それに伴い、本会の九州地域組織設立に向けて取り組みを開始しました。

インターネット事務局注記(2003.10.8)

1. 古田史学の会1998年度会計報告、99年度予算案の印刷物は略。役員名簿は略。

2. 講演会案内、例会案内、会費納入のお願いも略。

□□ 事務局だより □□

▼本号が会員のお手元に届く頃、古田先生は北海道だ。札幌での講演と十勝の五〇万年前の遺跡を見学される予定。北海道の会が準備万端で迎えられるとのこと。

▼十一月には金印が展示されている福岡市立博物館と佐賀市立図書館での講演会が予定されている。こちらは、九州地区の会員のご協力を仰ぐこととなろう。

▼先生の万葉集に関する新著も校正段階に入った様子。それには、万葉集一番歌の最新説が付録で入る。楽しみだ。

▼地震が多い。被災地区の会員の皆様にお見舞い申し上げます。▼残暑お見舞い申し上げます。koga

これは会報の公開です。史料批判は、『新・古代学』第一集~第五集(新泉社)、『古代に真実を求めて』(明石書店)第一~五集が適当です。(全国の主要な公立図書館に御座います。)

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailは、ここから。

ホームページへ

Created & Maintaince by" Yukio Yokota