『市民の古代』 第5集 へ

『古代の霧の中から』 へ

法隆寺と九州王朝 筑紫舞その後へ

筑紫舞と九州王朝 3西山村光寿斉さんの証言 へ

古田武彦

今からお話し申し上げる筑紫舞を、現在やっておられる西山村光寿斉さん、長女の西山村光寿さん、次女の西山村筑紫さんをご紹介いたします。博多や北九州や東京で筑紫舞の話をしたのですが、今日は地の利で、お忙しい中を会場に来ていただきまして、わたしとしては非常に嬉しく存じております。(西山村さん)有難うございます。

わたしは今まで研究をしてきた中で、新しい研究の局面に臨みますと非常に恐い思いをするわけでございます。今までの常識や通念になかったことだけど、こんなことを自分が言っていいのだろうか、自分の勘が狂っていて何かとんでもない大嘘を言っているのではないか、そういった恐怖症にいつも襲われながら新しい局面に入ってきたわけでございます。

ところが今までは文献でございました。続いては考古学の出土物でございました。ところが今回は、それとは全然違ったものです。現在行われている舞、舞楽・芸能の中に古代史の姿が受け継がれていたというテーマでございます。こういうことは、わたしの今までの通念では全くあり得ないと考えられていたことでございます。現在、姫路で西山村さんが教えていらっしゃるこの芸能を題材として古代史の局面を変えるという、今までにない恐怖といいますか、恐さをわたしは感じるわけでございます。しかしながら足かけ三年追求してきました結果、どうもこれは真実と認めざるをえないのではないかというような結論を得てまいりましたので、これを皆さまの前にご報告するということになったわけでございます。

今日の会場には、ご当人の西山村さん及びその関係の方々がおいで下さいまして、わたしとしては他の会場以上に緊張して上がるかもしれません。しかし、反面から言うとこれほど安心なこともないわけです。西山村さんにお聞きしたこと、それに続いてわたしの判断したことをこれから申し上げるわけですが、「そこがちょっと違うじゃないか」とか言っていただける、という安心感があるわけでございます。

さて、わたしにとりまして長年課題としてきたテーマがございます。どこにも書いたことはないのですが、宿題のような形でわたしのおなかの中に温めてきた課題があったわけでございます。

中国の古典・歴史書を読んでみますと、「四夷の舞」あるいは「四夷の楽」という言葉が出てくるわけでございます。これはどういうことかと申しますと、中国の朝廷で、天子の前で東夷・西戎・南蛮・北狄という四方の夷蛮がやってきまして、各自の舞楽(音楽と舞踊)を献納する。今でいいますと民族芸能ということになりましょうか、それを献上する。中国の天子の面前でそれを奏する、舞うことを儀式・儀礼としてやっていた、というのが書かれています。

ところが東夷・西戎・南蛮・北秋の音楽もしくは舞の名前が書かれている中で、東夷は「昧(まい)」と言う、という文章が出てきます。「昧」は無知蒙昧の「昧」です。だから「昧」は、東方に住む蛮族であるために使われた「卑字」(中国が周辺の夷蛮に当てた卑しい字)に類する字とみて大きく狂いはないでしょう。そういう意味の字を当てているのでしょう。もっとも「昧」の木来の意味の“日未だし”の意味だったら、あえて卑字と考えなくてもいいかもしれません。

いずれにしましても、「昧」は現地音が“まい”であるということです。東夷が自分たちの民族舞踊のことを“まい”といっている事実を中国の漢字で現わしているわけです。するとわたしもそうですが、誰でもこれは日本語の“舞”ではないかとピンとくるわけです。すぐそう思うわけです。

しかし中国の周代あたりの上古音と今の漢字の音とは違うのだ、という問題がでてまいりますし、日本側でも現代は“まい”といっているが古墳時代、弥生時代、縄文時代でも“まい”といっていたかどうか、確認不可能な問題です。ですからこの「昧」が現代の日本詔の“舞”だというのは、大変な勇気がなければ言えることではございません。だからわたしはこのことを書いたことがなかったわけでございます。

ところで、この問題に関して、もう一つ論理的にはっきりしていることがございます。天皇家の宮中舞楽には、雅楽に加えて隼人(はやと)舞などがあったといわれるのは、古代史のお好きな方なら常識でございます。ここから論をすすめて、天皇家が隼人の血を引いている証拠であるという議論も、ときにございます。しかしこれはわたしの立場から遠慮なく言わせてもらえば、“早とちり”と言わなければいけないと思うわけです。これは日本の天皇家が中国の朝廷・天子のやり方を真似したのだ、自国の辺境にある舞を“近畿天皇家にきて奉納する”というスタイルに見なしている、とみるのが本筋だと思うわけです。

これを隼人の血を引いているためとするのは、別のはっきりした証明がない限り飛躍がありすぎると感じていたわけでございます。しかしながら近畿天皇家は中国の其似をして“夷蛮の舞の奉納”という形をとっていた、こう考えておそらくあやまりはないと思われます。この近畿天皇家が、日本列島全部ではありませんが、九州から東海領域に支配権が成立したのは、八世紀の初めから、とこう考えているわけです。そうしますと時間的にも九州王朝の方が、近畿天皇家より周代や漢代の天子の国に対してより近い、ということになります。つまり時間的にも空問的にも九州王朝の方が中国に近いわけです。

一方、近畿天皇家が「四夷の楽」を真似していると考えた場合、中間にある九州王朝は当然より早くこのやり方を真似していなければならないということになるわけです。そうすると「九州王朝の舞楽が現在どこかに残っているのではないか」と何度も感じていたわけでございます、しかしこんな考えはうっかり口には出せないわけです。もちろん書くこともできない。ヘタに書くと「何かつまらんことを言う」となりますから。しかし、わたしのひそかな宿題だったわけでございます。

ところが一咋年(一九八○)の五月の終り、西山村光寿斉さんからわたしのところへ電話が掛かってまいりました。西山村さんは「私はあなたの本(『失われた九州王朝』や『盗まれた神話』)を読みました。そこでぜひ聞いてもらいたい、こちらからお尋ねしたい問題があります」と言われたのです。

「私は舞を教えています。筑紫舞という舞を教えております」。この時に初めて筑紫舞という言葉を聞きましたので、ドキンとしたのはご想像いただけると思うのです。「娘達と一緒にお伺いしたい」とおっしゃられましたので、「六月に(姫路の郊外のわたしの親戚の家で)お会いしましょう」とご返事をしたわけでございます。

六月になって姫路に向う時のわたしの心理は、事の性質上はっきり正直に申し上げますと、自分に対して抑制心や、懐疑心を“あおり”たてておりました。それは「しめた! いい話があった」と思って、こちらの勝手な思い込みをして他から笑い者になることがあってはならない・・・先程言いましたように論理的にはありうる話だという期待があるだけに、うっかり乗ってはいけない、冷静に疑いの目でみようと“心の武装”をしながら行ったと言っていいだろうと思います。まさか現在九州王朝の舞楽などというものが行われていようはずがない、というふうに自分に言い聞かせながら参ったのでございます。お会いしてお聞きしてみると、“まさか”のその“まさか”のケースにあたるのではないかという問題に当面することになったわけでございます。

まず申し上げることは、この筑紫舞(現地音ではちくしまい)の中心をなす舞は「翁(おきな)の舞」と言われるものでございます。「翁の舞」は「七人立(しちにんだち)」の場合、七人の翁が都にきて舞を奉納するという性格の舞でございます。いわゆる能などの「翁」、長寿や豊作を記念する翁や媼(おうな)などとは、全く性質が違っております。筑紫舞の「翁」は各地の長官とか、各地の民俗芸能を代表する人物のようです。「三人立」の場合は三人、「七人立」の場合は七人ですね。ところがこれに関して不思議なことが数々あるわけでございます。ポィントをなす問題を申し上げます。

筑紫舞の東京公演の年(一九七九年)に文化庁の役人の方々から不審が出された。それは「都の翁」というのがあるようだが、「都とはどこなのか」ということで、普通考えてみますと、京都であるとか大阪であるとか奈良であるとか大津とかに考えられる。ところがそう考えると落着きが悪いわけです。たとえば「三人立」「五人立」「七人立」「十三人立」があるわけでございますが、まず原形をなすと思われる「三人立」で考えてみますと「肥後の翁」「加賀の翁」「都の翁」の三人翁があります。

もし「都の翁」が京都とかの近幾の都としますと、なぜ「肥後」と「加賀」が出てくるのか。バランスがよくないわけですね。それで文化庁の役人が「都とはどこですか」と聞いたわけですね。恐らく「京都ですか、奈良ですか、大阪ですか」といった意味だと思うのですが、なんとなくしっくりしないという感じをもたれたようです。これに対して西山村さんはお答えになれなかった。お答えになれなかったというのは、少女時代、神戸でお師匠さんであった菊邑検校(きくむらけんぎょう)という方に筑紫舞を習われた時、「都」とはどこかをお聞きになったそうです。その時、菊邑検校は「それは申せません」という返答だったそうです。

「申せませんて、お師匠はんも知らはらへんのん違いますか」と十代の女学生だった西山村さんはおっしゃったわけです。「いや私は知っています。しかし今は申せません」というご返答だったのです。結局、答え方が厳としているのでそれ以上追求できなくて、「都」がどこか聞くことができなかったということです。

もう一つ不思議な点がございます。この舞には明白な中心人物があるわけでございます。中心人物に「肥後の翁」がなって絶えず舞い、それを中心に他の六人の舞が進行するわけでございます。これがなぜかまた分らない。文化庁の役人が「なぜ『肥後の翁』が中心になるのですか」と聞いたのですが、これに対しても西山村さんは「分りません」「菊邑検校からそう習ったのです」としか答えることができなかったんです。

西山村さんも十代に「翁」の舞を習った時に、当然同じ質問をなさったんですよ。「お師匠はんが肥後出身やから『肥後の翁』を中心にしはったん違いますか」とね。十代の若い女の人だから、遠慮なくズバリ切り込んだ聞き方をされたんです。

するとその時、菊邑検校は非常に恐い顧をして、「いえそんなことはありません。私が肥後出身だからといって、肥後を中心にしたなんてことは全くありません。初めからこのように舞うようになっております」と、すごい気迫で返答された。西山村さんにすればからかい半分で聞いたのでシュンとしてしまった、という経験をおもちだそうです。

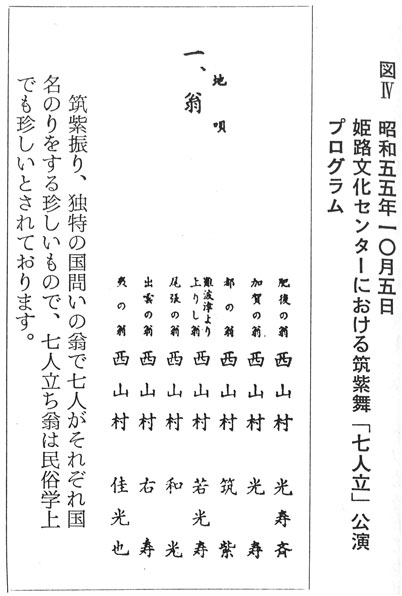

筑紫舞「七人立」公演プログラム

(’80・10・5、姫路文化センター)

地唄

一、 翁

肥後の翁 西山村 光寿斉

加賀の翁 西山村 光 寿

都 の翁 西山村 筑 紫

難波津より上りし翁 西山村 若光寿

尾張の翁 西山村 和 光

出雲の翁 西山村 右 寿

夷 の翁 西山村 佳光也

筑紫振り、独特の国問いの翁で七人がそれぞれ国名のりをする珍しいもので、七人立ち翁は民俗学上でも珍しいとされております。

以上のようなことなどで、姫路でお弟子さんに教えておられる時には、現在の娘さん達が相手ですので、同じような質問を遠慮なくされると思うのですが、その場合、先程のような返答をされて、それですんできたのです。ところが文化庁の役人が帰る時、「われわれはいわれの分らないものを推鷲はできませんなあ」という言葉を洩らされたというのです。

西山村さんを前にして言うのもなんですが、やはりショックを受けられたようですね。わたしはこういうことにうといのでよく分りませんが、文化庁から公に推薦されるとされないとでは全然違うのでしょうね。しかしわたしも役人の立場に立てば、そう言うでしょう。役人が公的な場面で推薦する場合には、こういういわれのこれこれというものだ、と根本的なところで説明できなければできませんわね。これは恐らく本音でしょう。このことをお感じになったから、西山村さんがショックを受けられたのも当然だろうと思うのです。今までのお弟子さん相手とは違った意味の悩みというと大げさですが、“煩悶”をされるようになったわけです。

そういう中で、歴史のお好きな旦様がお読みになっていた本を、「参考にならないか」と西山村さんに示して下さったのです。それがわたしの『盗まれた神話』だったのです。西山村さんがこの本を読んでいるうち、はたと手がとまった個所がある。「景行天皇の熊襲大遠征」の分析のところです。

筑前の主の「前つ君」が筑紫と肥後とを安定した領域にしていって、まだ平定していなかった九州東岸部と南岸部を平定するという九州一円平定譚という性格の話です。これを『日本書紀』は主語を「前つ君」から景行天皇にとりかえて挿入したもの、と分析した話でございます。この話のところの地図に景行天皇(実は「前っ君」)の「征伐」したルートが矢印で書いてあります。この一番最初に近いところ、門司の少し南の「京」に「みやこ」とカナをふってあるところがあります。これは皆様よくご存じだと思いますが、京都(みやこ)郡というところがございます。

これは古代史をやっておられる方ならよくご承知だと思うのですが、一般の方、特に近幾あたりに住んでいて、地理とか歴史とかにあまり関心のない人は、九州に「京都」というところがあるなどということをあまり知らないわけですよ。西山村さんもご存じなかったので、そこに「京(みやこ)」と書いてあるのを見て、「都の翁」の「都」はここではないかと思われたわけです。

それでももう一つ、何かピンとこないところがあったので、著者に素直に聞いてみょうということになったのです。今まで本の著者に直接聞くという経験をなさったことはなかったそうですが、勇を鼓して出版杜に電話して住所・電話番号をお聞きになって、わたしのところへ電話をかけてこられたというわけでございます。

初め、この話をお聞きして「ハテナ」という気がしていたのです。わたしのもっている古代史のイメージと、西山村さんの話があまりに合いすぎる。といいますのは、原形の「三人立」ですね。これはわたしの本をお読みになればお分りのように、先ほどの「前つ君」が九州一円を平定する前の肥後というのは“筑紫プラス肥後”が安定した領域だということです。肥後に入ったら戦闘はありません。凱旋ルートになっていますからね。ということが、まずわたしの分析から出てくるわけです。この点からも近畿から「征伐」に来たと考えるとおかしいわけです。東岸部、日向等がすでに平定された領域で、肥後が「征伐」の対象なら話が合いますが、逆ですから。

もう一つ思ったことがあります。『盗まれた神話』の国生み神話です。国生み神話というのは、従来、近畿の天皇家の六〜八世紀の史官のでっちあげたものであるというのが、津田左右吉に従って戦後史学が考えていたところでございます。ところが、わたしはそうではないと考えました。

理由は、国生み神話の内容を分析しますと、筑紫・大洲(おおくに 出雲)・越(こし)の三つを一段地名(ズバリ一つ、「A」だけ)と名付けました。これに対して「AのB」と二段地名になっているのは瀬戸内海岸である。たとえば豊秋津、(近畿にあてているが)本当は豊国(とよくに 大分県)の秋津(国東半島の先の方に安岐(あき)川、安岐町があり、港ですから津)です。(豊国の中の秋(安岐)津となって、二段地名で一つの点を指す地名になっている。同じく「伊予二名(ふたな)」は伊予の中の二名(名は港に名い接尾字)、という一点を指している二段地名です。また吉備子洲は吉備の国の中の子洲(こくに)という、「AのB」という二段地名で表わしてある。つまり一点を指している。

言い換えますと、日本海岸の方は一段地名であるから面である。それに対して瀬戸内海の方は点で表されているということです。たとえぼ地中海エーゲ文明で、ギリシアの植民地が各地に点のようにできた時期がございます。それに当るように、瀬戸内海にやっと進出しはじめた、という状況がしめされている。そしてこの神話を作った彼らの母なる中心領域、主舞台は、日本海岸の筑紫・出雲・越であることが分るわけです。

この三主舞台の中でも主副関係ははっきりしていまして、神話の質量とも筑紫が一番で、出雲は従であります。出雲自身は古い歴史をもっておりますが、神話が成立した段階では「国ゆずり」という形で筑紫に従属する姿で現われてくる。越の方はさらに出雲の説話の一部分に、わずかに出現してくる。従の従です。筑紫が主で出雲が従、越は東の辺境、一番端っことして現われている。

もちろん陸地として越の国は一番端っこではありません。山形県や青森県などの領域があることは筑紫の人間は知っていたんです。だから越の国より東はない、ということではなく、別圏がある、自分達の文明とは違った別種の文明の地である、ということを意味しているわけです。アイヌ文明とか、蝦夷国とか、そういうものに関連する別の領域である。自分達の神話の世界。領域は越の国どまりであるという認識を表現した神話である。

だからこういうものは、六ないし七、八世紀の近畿天皇家の史官がでっちあげうるような類の話ではありえない。あくまでもこの神話は筑紫の人間が、筑紫の権力をバックに作ったものである。そして筑紫の権力が日本海岸で勢力をのばしえた、その端っこが越の国であり、瀬戸内海に重要な位置を築きつつあった時期(弥生の前半)に成立した神話である、というふうにわたしは判定したわけでございます。

先程の「前つ君」の話と「国生み神話」との二つを、わたしは弥生の前半と考えております。なぜなら弥生の後半は卑弥呼ですね。卑弥呼の当時になれば、当然九州一円を統治しているわけです。それ以前の話ですから、弥生の前半と考えれば間違いはないだろうという感じでおりました。「国生み神話」も同じく、弥生の前半です。そうしますと、弥生の前半部においては、筑紫を原点にしまして南の辺境は肥後であり、北の辺境は越の国であるという形で、わたしには地理的認識といいましょうか、成立していたわけでございます。わたしの『盗まれた神話』をよくお読みになれば、こういう事実はおのずから浮びあがってくるだろうと思います。そして今問題の「三人立」はこの形をなしている。

ここで問題のキーポイントに触れてまいります。「都の翁」の都は一体どこかということです。これが問題の心臓部でございます。文化庁の役人の方が疑問をもたれましたように、碓かに近畿の都では“落着き”が悪い。その通りなんです。バランスが悪いということも大事ですけれど、わたしには分析して一番はっきりした、と思われることがございます。

もし都が近畿だとしますと「七人の翁」の中に筑紫の翁がいないわけです。筑紫の翁抜きの「筑紫舞」ということになりますね。格好がつかないですね。七人も翁を並べておきながら筑紫抜きである。そして全体を「筑紫舞」です、といっているのです。ナンセンスもいいとこですね。

西山村さんがわたしの本を読んで思いつかれた京都郡を「都の翁」と考えても同じことです。九州らしいというイメージがあって、九州にも京都(みやこ)があったから、これが「都の翁」の都かと思われたようですが、これで駄目なんです。京都郡は福岡に属しております。しかしこれは現在の話で、江戸時代までは豊の国、豊前でございます。『和名抄』でも豊前、豊の国の京都郡になっております。筑紫には属しておりません。

だから「都」を大分県の京都という考えに立ちましたら、二つの問題点が出てまいります。他の出てくる翁は肥後とか加賀とか出雲とかの国名で出てきます。ところが京都という国名はなくて郡名ですから、他は国、これは郡となってバランスがくずれてくる。これが一つ。それから何よりもかによりもおかしいのは、「都の翁」は「豊の翁」「肥後の翁」になり、筑紫の翁が不在の「筑紫舞」という問題がやはり出てくるわけです。西山村さんとお会いした時、「この京(みやこ)が『都の翁』と違うでしょうか」とお話しになったんですが、わたしはお話をひとわたりお聞きし得た後に、「どうも、そうではないと思います」とお答えしました。

それなら「都」はどこか?

わたしには答は一つしかないように思われたわけでございます。この「都」は筑紫そのものである。太宰府、いわゆる都府楼(とふろう)の地ですね、ここの民俗芸能を代表する人、土地の長老といいましょうか、それを「都の翁」といっている。そういう立場という他はない。その立場に立ちますと、「都の翁」は筑紫の翁です。それなら筑紫の翁は「三人立」「五人立」「七人立」等全部にあるわけです。

筑紫の翁が舞う「筑紫舞」となって、本来の中心の、要(かなめ)が決ってくるとお答えしたわけです。こうお答えして考えてみますと、先ほど申しました問題、原形をなすという「三人立」は筑紫を原点にして、面の辺境・肥後の国、東の辺境・加賀の国(中近世風の名前に呼び替えている形跡がございます。本来は越の国)の舞楽を、筑紫の都にきて奉納するというスタイルをとっているのである。わたしはわたしのもっているイメージと合いすぎるのでちょっと恐くなったのです。また西山村さんを前にして恥しいのですが、内心、「わたしの本をお読みになって、考えてこられたのと違うか」と、失礼な話ですが思ったわけです。

最初、「肥後の翁」の話を申しましたが、西山村さんとのお話の順序では後に出てきたのですが、「実は『肥後の翁』が中心になって舞われます。その理由も私には分りません」。というのは、「少女時代、わたしがお聞きすると、菊邑検校は『昔から肥後の翁が中心です』というご返答でした」という、あの問題です。これを聞いてわたしは、「これは・・・」という気がしたのです。

わたしはこの時に「九州王朝」といっておりますが、実際にそれを支持する勢力は時代によって変転しているというふうに考えておりました。弥生時代ですと、中心領域は問越なく志賀島・博名駅・春日市・太宰府です。筑紫豊さん(故人)は“弥生銀座”と名づけられました。わたしは志賀島まで入れて“弥生のゴールデンルート”と呼んでおります。ここが弥生時代の中心なんです。日本列局全体をとりましても、弥生時代にここほど、次々と何かと重大なものが出てくるところはないのです。最近は小型銅鐸の鋳型も出てきました。やはりここが第一の中心であり、第二に“神聖な王の墓域”として糸島郡があると、こう考えていいわけです。

これは弥生時代の話であります。古噴時代になりますとだいぶ様子が変ってきます。中心が南側の筑後の方に移動してまいります。たとえば石人石馬(せきじんせきば)、磐井の墓といわれる岩戸山古墳、そして装飾古墳です。筑後の領域と肥後の領域が非常に濃密な分布領域になってまいります。投近、装飾古墳の領域が広がってまいりまして、従来ないといわれた筑前(博多湾岸室見川流域)にも出てきましたし、日向(宮崎市)にも次々出てまいりました。日向の方から「装飾古墳が見つかりました」というお話があって、その後すぐ「後で聞いてみると前からずいぶん同じようなものが出ていたそうです。われわれが知らなかっただけで、土地の人は、それならあそこにも、ここにも、あらたよ、と続々出てきています」というお電話もいただきました。

というようなわけであちこちに出ておりますが、装飾古噴がなんといっても一番濃密なのは肥後であり、筑後に勝るとも劣らないのは肥後でございます。特に不思議なことに、肥後からは装飾古墳の一番原形といいますか、素朴な古い形のものが出ております。なぜか知らないけれど、肥後から阿蘇山の周辺にかけて、装飾古墳がずーっと覆った時代があるのです。六世紀から七世紀にかけての頃でしょうね。これを疑うことはできない。

するとこの時期の九州王朝というのは、肥後が中心的な支えになっているということです。もちろん表玄関といいますか、公式の中心は太宰府あたりだと思いますが、実質的な勢力基盤は肥後である、という、そういう時期があったようだと、わたしには思われるわけです。

このことは西山村さんにお会いする半年ぐらい前、昭和五十四年十〜十二月に九州の読売新聞に、「倭国紀行」の題で十数回書いた、その終り近くで書いていたのです(『邪馬一国の証明』所収、角川文庫)。肥後を中心とする装飾古墳に描かれている器物が『古事記』、『日本書紀』の神話に出てくる器物と非常によく共通していると論じたところがあります。この論をバックに先ほどいいました問題を考えていたわけでございます。

横道にそれますが、大事なことなので一言申させていただきます。恐らくこの現象は磐井(いわい)の事件が一つのポイントになっている。(わたしは「磐井の反乱」ではなく、「継体の反乱」と考えております)これがポイントになっていると考えています。この事件で、おかしいことがあります。

これは当初、継体が物部麁鹿火(もののべの あらかひ)に“磐井をやっつけたら九州をやろう。私は周芳(山口県)から東をとる。そこから西はお前にやる”という約東をして始まった戦争なんです。『日本書紀』にそう書いてあります。そして磐井を斬ったというのですから、中心人物を斬ったというのですから、われわれが考えたら完全勝利です。それなら約東を実行するのが当り前だと思われるのに、案に相違して盤井の子供の葛子(くすこ)と和睦するわけです。和睦の条件が糟屋郡(かすやぐん 今の博多と宗像の近く)というちっぼけなところの屯倉の割譲、それで成立するのです。

中心の権力者を斬っているのに、なぜこれほど遠慮して和睦しなければならないか。東京の毛利一郎さん(東京「古田武彦と古代史を研究する会」所属)が、「これはおかしい」と力説されるところであり、わたしもおかしいと思うのです。この場合、磐井本人を斬ることはできたが、磐井側(わたしのいう九州王朝側)の軍事勢力は必ずしも壊滅してはいなかった。どこに壊滅していなかった証拠があるかといえば、継体の軍、つまり物部麁鹿火の軍が肥後に侵入した形跡が全くない。『日本書紀』を見ても書いていない。本当は侵入していたのに遠慮して全く書かなかった、とは考えにくいですね。ということは、やはり侵入しなかったとみる他ない。とすると磐井の勢力下にあったはずの肥後の勢力は、そのまま温存されて実在したはずです。これが一つ。

もう一つは朝鮮半島側です。「任那日本府」というのは大和朝廷の配下のものではなく、また現在韓国や北朝鮮側の学者がいっているように「任那日本府は架空の話」なのではなくて、「九州王朝の任那日本府」であったというようにわたしは理解しているわけです。磐井の滅亡は「任那日本府の滅亡」より以前ですから、当然、九州王朝の軍勢が朝鮮半島の南端にいるわけです。事実、装飾古墳と同じ模様が洛東江流域のところに出てくるわけです。(『ここに古代王朝ありき』、朝日新聞杜刊)まさに装飾古墳とそっくりたものが出てきております。

ということは、この装飾古墳勢力が洛東江上流までいたということです。そしてこの倭国(九州王朝)と好太王が激突したということが高句麗好太王石碑にあります(第三章「画期に立っ好太王碑」参照)。そして洛東江ぞいに倭地があるということが、新羅王から高句麗好太王への報告の言葉(「其の国境」)から出てきています。同時に、石碑では好太王が連戦連勝しているようにみえていますが、碑面全体の分析からは一〇〇パーセント勝ちつづけていたというわけではなさそうである、という問題が出てくることも申しました。

その証拠は、墓守りに任命しているのは韓・穢(わい)の人間である。新たに占領し、支配下においた人々(韓・穢)に命じている。ここに倭人が入っていない。倭地が新羅と国境を接して朝鮮半島内にあったが、そこは好太王の支配下に入っていないということです。「倭地」は健在であるということを好太王碑自身が証明しているわけです。

言い換えますと、六世紀初めに九州王朝の軍が洛東江ぞいにあった。そして高句麗と新羅の連合勢力と百済と倭国の同盟勢力が対立し、非常に激しい緊張のもとにあった。それが洛東江ぞいの倭地をめぐる状勢だった、ということを意味するわけです。

そのような状況の中で、六世紀初頭になって継体の軍が倭国の中心部に突入してくるわけです。継休・物部麁鹿火の軍が磐井を斬った余勢をかって、朝鮮半島まで行って倭地を占領したとは書いていないわけです。またそこまで占領したなら、糟屋郡だけを割譲してもらってすますことはないわけです。つまり朝鮮半島側の倭軍は一番戦闘的な実戦部隊です。これが依然健在でいたわけです。継体・麁鹿火の軍が筑紫の御井郡(筑後の久留米近く)に入って(非常にスピードある進撃によってでしょう)、そのあと、磐井が斬られた。北(朝鮮半島側)から続々帰国してくるし、南(肥後)の軍隊が推し寄せてくるという状勢の中で和議がなされたわけです。

変な言い方になりますが、継体側は機をみるに敏な将軍であると思うわけです。継体も物部麁鹿火もです。わたしのような者が言うまでもなく、戦争というものは一見圧倒的に有利にみえておりましても、終るチャンスを逃しますと際限なく泥沼に入って、ついには敗戦にのめり込むということです。これはわれわれがいやというほど経験した、眼前の事実みたいなものです。これも変な話になりますが、明治政府の指導者は「善悪」問題は別にしまして、戦争という面では機をみるに敏だったようですね。日清・日露の戦争は日本が勝ったというふうになっていますが、あそこで止めたからこそ、勝った形になったわけです。あの一瞬を逃したら確実に敗戦の泥沼に入っていた、ということは大体の日本人によく分ってきている、と思うのです。

要するに、伊藤博文らが人間的に“いやらしい”点があるというだけでなく、韓国問題等で行った点で韓国側から見て実にいやらしい人物として見えていることは、大事な、また厳粛な事実ですが、それとば別個に、彼らは戦闘の機微を知った連中であったと言えると思います。京都の町で新撰組などと戦っている時、今日はわれわれが有利だと思って油断していたら、大阪あたりから援軍がやってきて逆に明日皆殺しにされる、というふうなことな繰り返していた連中が明治政府を率いているわけですから、戦争に関しては、それほど楽天主義者ではないわけです。

後の東条英機などという、士官学校出の、机の上で勉強した人とは、その点大分違っていたようでございます。彼らの善悪問題とは別個の問題。として、そういう機をみるに敏なリーダーだったことは確かなようでございます。そういう意味で継体や物部麁鹿火は東条流でなかったようですね。だから磐井を斬る、という、見ようによればこれ以上の大勝利はない、という大戦果を前にしても形勢を見てさっと和睦した。当初の大風呂敷といいますか予定からみると、あまりにもささやかな糟屋郡の屯倉の割譲という小さな代償でもって、とりあえず戦闘終結をめざしたというふうに考えられるわけです。

こうみてまいりますと、この和睦後は筑前筑後の勢力以上に無事で、直接の侵入による被害を何ら受けていない肥後が、非常に重要な支え手になって現われてきたということは、容易に想像されるわけでございます。こういうことは、肥後における装飾古墳の濃密な分布に現われている、というふうにわたしは考えていたわけでございます。

しかし、以上のことはわたしが考えていただけで、九州の読売新聞にもストレートに書いたわけではないのです。だから「肥後の翁」が中心というテーマは、わたしの本を読んですぐ思いつけるという性質のものではないわけです。ということですので、西山村さんのおっしゃっている「翁の舞」は、菊邑検校という方から伝承なさったのであるということを認めざるをえなかったわけです。西山村さんにすれば「何とつまらないことを、クダクダと言っているのか」とお思いになると思うのですが、猜疑心で武装して姫路の郊外にまいったわたしとすれば、「肥後の翁」が中心であるということで初めて、「筑紫舞」というものの真実性(リアリティー)を承認せざるをえなかったのでございます。

さて、西山村さんはどのような形で菊邑検校から「筑紫舞」を習われたかを、西山村さんからお聞きしたことを簡単にまとめてみます。

西山村さんは神戸の造り酒屋(売り酒屋も兼業)の一人娘としてお育ちになりました。お父さんの山本十三さんは非常に芸の道、音曲がお好きで、同業の酒屋さんからは道楽者という目でみられていて、現在でもそういう話が現地では残っているようですね。芸に理解のある方のところには、いつとはなしに芸人の方々が集ってくるというのが常だそうで、その中に菊邑検校がいたのです。菊邑検校は盲目で、連れのケイさんは唖者で、二人合わせてわれわれがもっている機能を発揮されるわけです。この二人コンビで滞在しておられたというわけです。このお二人から「筑紫舞」というものをお習いになったわけです。菊邑検校はお弟子さんに教えておられたのだが厳しいのでやめてゆくし、居つかない。

ある日のこと、お父さんに威儀を正して「お娘さんに舞を教えさせて下さいませんでしょうか」と言われた。普通は月謝をとって教えるわけですね。そうではなくて「私に教えさせてくれませんか」と、考えようによっては異例の申し込みをなさったわけです。お父さんは一人娘の西山村さんに「どうする」と聞かれたので、「ええわ」とうっかり答えた。

さてそれからは、しごいてしごきぬかれたわけです。たとえば夜、寝ていても、「ちょっと起きていただけませんか。今思いだしたことがございますので」と言われ、起きていくと何時間でもしごかれる、という日々の連続だったようです。だから普通にちょっと格好をしてみせて教えるというようなものじゃないわけです。鬼気せまるというか、逃げようとしても逃げられない迫力で迫ってき、教えに教えぬかれた、というのです。昭和六年から昭和十八年あたりまでお習いになったということです。

次に菊邑検校自身は誰に習ったのかといいますと、場所がはっきりしないのが残念ですが、太宰府にそう遠くないらしい、あるお寺 ーー呼ばれたんでしょうがーー の座敷で住職さんを前に音曲(琴とか三味線等)を演奏しておられた。その時、庭先でトン、トン、トンと足でリズムをとる音が聞えてきた。それが絶妙の間合いである。一秒の何十分の一というくらいの間合いが絶妙である。倹校の方のテンポが速くなっていると、それに合わせて速く足踏みのテンポが全く狂いなく、絶妙の間合いで入ってくる。それが庭先から聞えてきたのです。

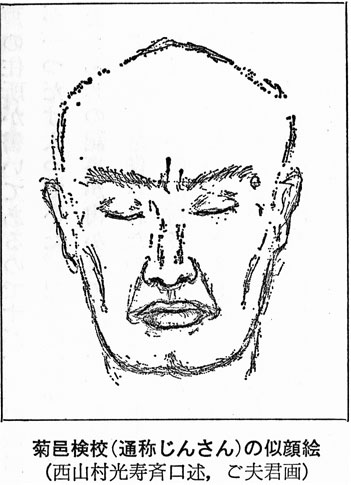

で、菊邑検校は「今、庭先で問合いをとっておられるのはどなたでしょうか」と聞いたわけです。すると住職さんは「うちの庭男でございます」とお答えになったんです。菊邑検校は「あの間合いは普通の人にできるものではございません。ぜひここに呼んでいただけませんでしょうか」というふうにお願いしたのです。やがてやってきた人に菊邑検校は「あなたはどこでその間合いを習われましたか。」と聞かれますと、「私は筑紫のくぐつで、ございます。神社の祭礼などに廻ってゆき、それを生計(たずき)としておりましたが、ご覧のように“鼻欠け”の身となり、人様の前に顔を出すことができなくなりました。そこでこのお寺の庭先をお借りして住まわせていただいております。それでお礼にも、と思って、庭を掃かせていただいております」。こういうご返答があったというわけなんです。そこでお二人(ケイさんを入れて三人)が芸の道を通じてお互いを認めあって、深い交わりを結ばれるようになった。

ある日のこと、くぐつが深刻そうな面持ちで話を始めた。「私はごらんのような病気になった者ですから、やがて死ぬと思います。死んだら地獄に落ちると思います。必ず地獄に落ちると思います。なぜかというと、私の師匠(名前が分っていないのが残念です)から筑紫の舞の伝授を受ける時にこう言われました。お前が死ぬまでに必ず誰かに教えきって、死ぬように、ときつく言われました。ところが現在の私には私の舞を教えきった者がおりません。(教えたのに死んだのかもしれませんがね)師匠に合わせる顔がありません。だから私は死んだら必ず地獄に落ちると思います」。

現代の人間がこの話を聞いたら、「こんなの理屈にも、なにもなってない」と思われるかもしれませんね。しかし、くぐつは心からそう思い込んでいる口調でそう述懐をされた。それを聞いた菊邑検校は言下に「じゃあ、私がお順いしましょう」と言って筑紫舞の伝授(ケイさん共々)、受けられたわげです。こういうふうにして伝承されたのが、「翁の舞」を中心にする筑紫舞である、というお話になるわけです。

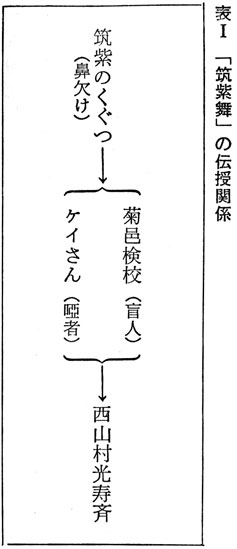

表 I「筑紫舞」の伝授関係

|菊邑検校(盲人)|

筑紫のくぐつ→| |→西山村光寿斉

(鼻欠け) |ケイさん(唖者)|

表II 関係年譜

大正10年7月23日 光寿斉さん生る

昭和 3年 小学校入学(神戸市)

6年9月頃(10歳) 菊邑検校来宅

9年 神戸市立弟一女学校入学

11年(14歳) 九州に行き、洞窟の舞(翁・十三人立)を見る

13年10月 女学校中退

18年 菊邑検校九州に去られ、その後連絡なし

20年4月頃か 友人木下(旧姓)登美子さん、長崎で菊邑検校に会う(六月頃聞く)

21年後半から

22年前半 ケイさん(通称)死亡の新聞記事とどく。(神戸→徳島回送)

<博多近辺の川で入水自殺の記事>

53年 博多東急ホテル二泊西日本新聞座談会、朝倉訪問

(学芸部<文化部>森山氏、武智鉄二氏等)

もう一つ、興味深い問題がございます。それは昭和十一年秋、柿の突が熟し始めた項というのですが、菊邑検校が「本場の舞をお見せしましょう」と言われて、西山村さん(女学校二、三年項)と音曲に理解あるお父さんなど五、六人連れだって太宰府へ行かれたのです。

話は横道にそれますが、神戸に菊邑検校がおられる時に、再々九州から伝令の人がきていた。伝令の人は西山村さんの店先にくると大きな声で「太宰府よりの御(おん)使者参りました」と言われるのだそうです。店の小僧さんというか若い人は「あの人は芝居と問違えてはるのと違うか」と言って、西山村さんのお母さんから「何を言うのですか。そんなこと言うてはいけまへん」と叱られていたそうです。そういう人が来ているのです。

この伝令の人が寝るのに、床(とこ)を菊村検校やケイさんと同じ室にとろうとすると、寝ないのだそうです。どうしてなのかと聞くと、「私どもは、おやかた様と枕を共にするのは、、死ぬ時だけでございます」と言ったのです。仕方がないので別に、納屋のところに床をとると、そこで寝たそうです。わたしの解釈ですが、この話からうかがえるところは、どうも太宰府近辺にくぐつの人達の集団が存在する。その集団の意志を受けて神戸へ伝令としてやってきている。その人個人が一人で来たのではない、ということが考えられるわけです。

先ほどわたしが一言いました「都」は太字府を中心にする筑紫だというのは、西山村さんの話を聞く前に申したことだったのですが、今の話にも何か符合するようでございますね。どうも太宰府近辺に母体をなす集団がある感じでございます。

本題にもどります。「本場の舞を見せてやろう」ということで昭和十一年、太宰府に行ったんです。そこで一晩寝て、のろい汽車に乗って、馬が引く車体(屋根があって窓があり、内部は両側に大人ならずり落ちそうな浅い五、六人がけの腰をかける棚がある)に十分か十五分乗った。降りて少し歩いて(田圃の縁と川の縁)、竹薮のあるところを通って洞窟に行った。洞窟の前で待っていると、次々と人が集まって全部で十三人。みすぽらしいが木樵(きこ)りみたいな服装の人が多かったようです。一部にはかなりいい服装の人がいたそうです。

洞窟のちょっと入ったところで篝火(かがりび)をたいて、外から煙が見えるようになって、篝火の火で「十三人立の翁の舞」が演ぜられた。そばで菊邑検校も西山村さんもお父さん達も見ているわけです。非常に荘厳な形で行われた。荘厳な、といいますとちょっと言い過ぎがありますので、後でまた詳しくいいます。

お父さん達は「十三人立」を見て深く感銘を受けてお帰りになった。非常に感銘されたお父さんが、そのあとで酒樽(大島方面に持って行かれた帰りか何かの)を、お店の人に「太宰府まで持ってきて洞窟のところまで届けてくれ」といって、洞窟のところまで届けに行かせたら、もう誰もいなかった。近所の農家で聞いたけれど、全然教えてくれなかった。「知らない」「知らない」でむなしく帰ってきたということです。

菊邑検校と西山村さん達は神戸に帰りまして、菊邑検校が「じゃあ『翁の舞』を教えましょう」と言ったわけです。「まあせいぜい『五人立』くらいまでだろうなあ」と言っておられたけれど、結届「七人立」まで教えられたというわけです。

昭和十八年になりまして、菊邑検校は「あなたにはもう、すべて、教えました」と言って九州に帰って行かれた。それ以後、西山村さんは菊邑検校にお会いになったことはないというわけでございます。しかしお友達の方がその後、菊邑検校にお会いになったようでございます。木下登美子さんがご自分の用事で長崎に行かれました時、偶然、長崎市の中で菊邑検校にお会いになった。「あ、こいちゃん(西山村さん)とこに居やはった人やありませんか」と呼びかけると、「そうでございます」「何をしてはります」「いや私、今、他にすることはございませんので、やはり音曲を教えております」「じゃあ、お元気で」と別れられた。これが昭和二十年四月か五月くらいの頃であった。

西山村さんがお友達からこれを聞かれたのは、六月頃だったということです。ところが八月に原爆が長崎に落され、それ以後、菊邑検校の音沙汰が全然ありません。それで原爆でお亡くなりになったのではないか、と考え、長崎の原爆の日を命日にして毎年お祀りしております、というお話でございました。

ケイさんにつきましては、不思講な話がありまして、昭和二十〜二十一年の項(長女光寿さんがまだ生まれていない時)、神戸から手紙が相生市に転送されてきた。表は神戸の住所が書いてあるのですが、裏の差出し人が書かれていない。開けてみると中に小さな新聞記事が一つだけ入っていた。記事は通称ケイさんが福岡県あたり(川らしい)で身投げ(入水白殺)といったかんじの記事が書かれてあって、手紙その他は一切そえられてなかった、ということでした。

この時、想像されたのは、この記事を送った人は自分の住所や身元を明らかにしたくないが、神戸でケイさんが西山村さんの世話になったのをよく知っているので、新聞記事だけ送ってこられたのではないか、ということでした。ということでケイさんも亡くなられたようである。これが菊邑検校とケイさんの大体のいきさつでございます。

なお、菊邑検校は若い時代にあるお屋敷の十代のお姫様(唖者)の、音曲の家庭教師みたいなことをしていて、恋愛関係といいますか、そのお姫様に子供ができたということがあって、そこを放逐され、その後にケイさんと知り合った、ということらしいのです。その他、菊邑検校について分っていることは、何度か九州に帰っておられた時、手紙がちょいちょい来た。こちらからもお父さんが出された。長崎県西彼杵(そのぎ)郡、宮崎県臼杵(うすき)郡(西か東か)、熊木県球磨郡、熊木県天草郡本渡(ほんど)町等のあて名を書いた覚えがある。だから九州を転々としておられたようであります。出身は肥後である。神戸を中心に十年余り(九州と行ったり来たりで)おられたようです。

菊邑検校その人の本籍地はどこで、肥後のどこの村か町の出身なのかまで、分ればいいのです。熱心に捜して下さっている方もいますが、なかなか分りません。もしご存じならお教え下さい。また神戸近辺に詳しい方もいらっしゃると思いますので、そういう方で直接、菊邑検校やケイさんを見たとか、知っているとか、あるいは聞いたことがあるとかいう方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただきたいと思うわけです。以上が西山村さんからズバリお聞きしたところでございます。裏付けの問題については予定された時間が来ましたので、質問をお受けして、その後また少し話させていただきます。

質問

先生は、九州王朝と継体王朝は同時期に二つあったということでしょうか。

答

わたしは東アジアにおける日本列島代表の王者は七世紀の終りまで九州王朝であると考えております。それに対して近畿の天皇家(天皇と名実共に言えるのは八世紀と考えます)は、記・紀で主張しておりますように九州から来た、分王朝であった。だから対等に両王朝があったというのではなく、王朝は一つ、九州王朝だけであった。天皇家は自分で言っている通り、分家であります。イギリスとアメリカみたいな関係ですね。アメリカはイギリス(アングロサクンン)からの人々が主体ですね。イギリスより大きくなりましたね。しかし依然としてイギリスから出て来たという記憶は持っておりますし、イギリスに対しては特別な気持を持っているようですね。九州王朝と近畿天皇家は、このイギリス対アメリカの関係であるというふうに考えております。

質問

菊邑検校さんがくぐつから筑紫を救えられたのはいつ頃ですか。

答

太宰府に近いところにあるお寺に行った、そのあとの時代なのですが、これが正確には分らないのです(大正前後の時代でしょうか)。この年代が分るとありがたいのですが・・・。

質問

「五人立」では「出雲の翁」と「難波津より上りし翁」が出てきますが、このことについて少し話して下さい。

答

これは非常に面白い問題です。「難波津より上りし翁」、これだけ、非常に変った表現をしているわけです。わたしは初めこれが「筑紫の翁」にならないかと思ったのです。“筑紫より難波津を通って”と、「より」を“経過して”と読んで、近畿の都に入った翁と解釈できないかと思ったのです。しかしこれは無理なようで、そうすれば「伊予の翁」でも「吉備の翁」でも良いわけです。もう一つ大事なことは、この「難波津より上りし翁」は「三人立」にはいないことです。だから「筑紫の翁」にあてると「三人立」は筑紫舞ではなくなってしまうのです。

それでは「難波津より上りし翁」は何か、というと、わたしの想像では、仮説としての解釈では、初め「大和の翁」とか「難波の翁」とか、ズバリの名前があったと思うのです。しかしこの筑紫舞が通ってきている年代、天皇家中心(八世紀から現代まで)の時代を通ってきているので、その間にストレートな呼び方を遠慮して「難波津より上りし翁」といっている。婉曲に“言い直した”時期があると思います。

途中で明らかに言い直しているのがありますね。「越の翁」を「加賀の翁」と中・近世風に呼び直しています。この段階で「大和の翁」か「難波の翁」か知りませんけれど、「難波津より上りし翁」と言い直されたのでしょう。トラブルか何かあったのでしょう。婉曲表現に変えているもの、と判断したわけでございます。

なおご質問以外ですが、姫路郊外で初めてお会いした時に「夷(えびす)の翁」は関東の方か東北の方か分らなかったのです。その後どちらか判定できることが分ってまいりました。明らかに中・近世風に言い直されておりますから、「夷の翁」も中・近世の表現であると考えるべきなのです。中・近世で「夷」といいますと関東です。『徒然草』を読みましても東夷(あずまえびす)という形で出てまいりまして、関東をさしているわけです。中・近世風の表現という目でみました時には、「夷の翁」は関東の翁であるということです。決してまだ断定はできませんが、東北や北海道の「夷」ではないと現在は考えております。「五人立」に出雲の翁が加わるのは当然です。「三人立」に入っていて欲しいほどです。辺境ではありませんので「三人立」に入らなかったのでしょう。

「七人立」には「五人立」に尾張と関東がプラスされています。こればなぜかといいますと、解答は出せませんし、無理に出してこじつけになるといけませんが、こういう場所ですので思いあたることを申しあげます。『古事記』、『日本書紀』によく尾張が出てきますね。天照大神の系列の天火明命(あめのほあかり)が尾張連(おわりのむらじ)などの先祖であると何度も出てきます。なぜか知らないけれど、尾張連が天国(アマクニ)の系列をひくんだという話が出てきていることが気になっています。

もう一つ、『常陸国風土記』に筑紫から美濃国を経て、常陸に来た人物の話が出てきます。だから明らかに筑紫から関東の常陸へ天下った、来た事件が『常陸国風土記』に記録されているわけです。「夷の翁」が関東だとすると、関東の舞楽奉納という問題と関係があるのか。関係があるというにしては材料がわずかすぎるから、これも断言はできませんが、これらを思い合わせると興味深い、ということが言えると思います。

なお今後の研究課題として、関東の古墳で九州の装飾古墳になんらかの影響を受けたのではないかと思われるもの、装飾古墳だけでなくいろいろあるようですが、それらは九州と無関係なのか、あるいは何らかの影響があったのかというようなことも、こういうことに関連して興味の持たれるところでございます。これらはいずれも断言はできませんけれど「七人立」で尾張と関東が加わっているということは、なんとなく意味深いような気がしておるわけでございます。

(後記 ーー「夷の翁」をもって北海道東北の「蝦夷国」に関連するもの、と解する可能性についても、改めて詳論してみたいと思う。)

質問

九州王朝から分れた大和王朝の時期ですが、先生は何世紀頃、『日本書紀』の何天皇の頃とお考えでしょうか。

答

それはわたしの本をご覧いただけたらはっきりしております。わたしは神武実在説でございます。もちろん神武天皇ではございません。日向という九州王朝の辺境の地の地方豪族の末端の青年達(神武達)が、九州ではうだつが上がらない、駄目だと絶望して、東(銅鐸圏)に新天地を求めて侵入をはかる。最初は大阪湾で敗北して、長兄五瀬(ごかせ)命が敗死している。その遺言に従って末弟の神武が熊野をまわって大和に侵入する。

大和の中で八代(はちだい)の孝元までいって、九代の開化の時には大和盆地全体を抑えているわけです。周辺は皆敵地(銅鐸圏)です。十代の崇神の時に大和の外、東北十二道(東海あたりでしょう)、北陸、丹波、丹後に河内の建波邇安(たけはにやす)王と、「木津川の決戦」とわたしが名づけた戦いに勝つのです。次の垂仁の時に銅鐸圏の中心沙本毘古(さおひこ)、沙本毘売(さおひめ)たちに勝ち、東は静岡県に至る銅鐸圏の遺産を継承した。そして日本列島中枢部の大国家にのし上がっていくという形で理解しております。わたしの書きました『盗まれた神話』、『ここに古代王朝ありき』をご覧いただければ載っております。神武が外部から侵入しましたのは弥生時代の後期であろうと考えています。

質問

筑紫舞の種類と内容の概略をご説明いただきたいと思います。

答

筑紫舞には「筑紫舞」と「筑紫振り」というのがあります。筑紫舞というのが本家本元の筑紫舞です。先ほどから申してます「三人立」等が筑紫舞でございます。「筑紫振り」」というのは筑紫舞独特のテンポがありまして、ほかの舞とは全然違うそうです。他の舞にその筑紫舞のテンポの振りつけをしたものを「筑紫振り」というそうでございます。

筑紫舞には多くの歌詞があります。それは西山村さんにお書きいただいてあります。その他にも、菊邑検校からお聞きになったものには、いろいろあったようです。たとえば、筑紫の漁民で魚を追って各地へ廻って帰ったあと、諸国での伝聞を歌にしたものもあります。これは“救えられた”のではなく、菊邑検校が、こういうのがありますよ、と紹介して下さったもののようです。その中に次のようなのがあります。

「私の可愛がっていた犬が死んで非常に悲しんでいると、『きたる帝(みかど)』(「北の帝」つまり天子ではないかと思います)がおいでになってご相談申し上げたら、まじないか何か教えて下さり、そのまじないをしたところ、死んでいたと思っていた犬が生き返った。ああ嬉しや有難や」というのです。不思議な話ですね。この天子は明らかに呪術天子、まじないの名人の天子のようですね。こんな天子は『古事記』、『日本書紀』を読んでもお目にかかりませんね。こういう歌詞があるのです。

どうやらこれは近畿天皇家と別個の、呪術を中枢においた天子の伝承がそこに反映しているようである。この点は『邪馬一国への道標』(講談杜刊・角川文庫)の中で基山に北帝門というのがあると書いておきましたが、どうもこの辺と関係があるのではなかろうかと、わたしは思っているのです。

それから流罪人が島流しにされて赦免の船を待つ歌があります。「衛士(えじ)のたく火か筑紫の船か」という文句があります。西山村さんは「大和の方から筑紫へ赦免の船が来るのを待つ歌ではないか」とおっしゃられたのです。しかしわたしは何度か繰り返し言っていただいてよく聞いてみますと、衛士(番兵)が罪人を見張っているのです。「船の火が見えるけれど、あの火はいつもの番兵の火だろうか、それとも筑紫の船だろうか」ということですね。「筑紫の船」というのは“筑紫から来る船”のことだと思うのです。逆に大和から筑紫に来る船なら、大和の船か難波の船かと言わなければおかしいのです。これは筑紫が赦免の原点です。言ってみれば“筑紫から”流されて来ているのです。その筑紫からの待ちに待った赦免の船ではないだろうか、という意味です。このように歌詞にも興味深いものがあります。今すべては申せませんけれど、興味深いものが数々あるということを報告させていただきます。

もう一言付け加えさせていただきますと、先ほどの「十三人立」のことです。最初、西山村さんにお聞きした時、「十三人立」が最高の「翁の舞」ではなかろうかと思ったのです。皆様もそうお考えになると思うのです。それはどのようなのですかとお聞きしたのですが、西山村さんは洞窟でご覧になったのですが、詳しくは覚えていらっしゃらない。習ったのは「七人立」までなのです。残念ですね、と言いましたら、西山村さんも残念です、と悪いことをしたみたいにしょげておられたのです。

ただ、思い出された中に「おと(乙か?)」というのがありまして、これが女役で非常にエロティックな舞をして、他の翁の膝の上にもたれかかって誘惑するみたいなのがあったということです。これをお聞きした晩、姫路の旅館で考えておりましてフッと思いついたのです。検校が別れる時に「わたしの教えるべきことは、もう教えつくしました。これでお別れします」と言ったという話。

もう一つ、昭和十七、八年近い頃だと思うのですが、食糧がだんだん不自由になってきた項、新聞に“虫を食べたり雑草を食べたりする人が出てきた”と出ていたのです。十九、二十年には“いたるところで日常茶飯事になったことでしょうが、十七、八年項は新聞記事になる段階だったようです。新聞にそういうことが出ていたので食卓で話題になった。その時、十代後半と思いますが、西山村さんが「お師匠はんかて虫や草まで食べて生き延びたいと思わはりますか」と、検校に聞かれたそうです。すると菊邑倹校が答えられたのは「どうしても私が生きていたいと思いましたら、虫でも草でも食べて生きていたいと思います。しかし今の私は教えることは全部教えました。今の私は抜け殻です。だから虫や草まで食べて生きていたいとは思いません」という返答だったわけです。

尋ねる方はお茶目たっぷりなのに、開かれた方は本格的本質的な答をしておられるのです。あの『歎異抄』の唯円がかなりいい加減なことを聞いているのに、答える親鸞はいつも根本問題として答を返しています。これが親鸞の特徴ですね。菊邑検校もどうもそういう人柄みたいですね。

この話を寝ていてフッと思い出したのです。するとこれはどうもおかしいぞと思ったのです。もし「十三人立」が最高形態であるのに、西山村さんにこれを教えていないなら、“すべて教え尽くした私は抜け殻です。だからそんな物まで食べるつもりはありません”という話と矛盾しますね。するとどうやら「七人立」が最高形態ではないかということです。

姫路で「七人立」があった時、わたしも拝見したのですが、非常に荘厳な舞でした。この方面には無知なのですが、わたしの頭で思っている舞や踊りの概念とは全然違っていました。能のような趣に終始する荘厳な宮廷舞楽、奉納舞楽というスタイルなんです。これと、先ほどの「十三人立」の「おと」のエロティックな舞と全然イメージが合わないわけです。

だから「七人立」が最高であった。菊邑検校がどうしても教えなければと思ったのは「七人立」までだった。「十三人立」は最高ではなくて、プラス・アルファの大衆芸能じゃないか、と思いついて、朝になるのを待って西山村さんに電話してこのことを申しますと、電話の向うで「ハッ」と息をのまれて、「そうかもしれません」と言われたのです。

洞窟でエロティックな「十三人立」が展開されて一段落して、これで千秋万歳の結びの言葉があって、そのあと「七人立」を舞って終ったということと(これはこの時、電話で言われたのですが)、「十三人立」の準備をしている時、伝令の方が女学生の西山村さんが退屈しているだろうと話し相手になって下さって、この時、「この『十三人立』は宰領(さいりょう)さんをおなぐさめするためにやるものです」というのがあったことを思い出された。ですからわたしが想像しましたように「十三人立」はなぐさめの慰労のためのくだけた大衆芸能である。いわば前座である。そして本番は「七人立」である、こういうことのようなんです。と考えると、「七人立」まで教えて、「これで私はすべてをお教えしました。だから失礼します」と九州へ去られたということとも話が合ってくるように思われます。これを大事な話として付け加えさせていただきました。

司会

絵馬について少し話していただけたらと思いますので、お願いします。

では裏づけの探求を二十分ぐらい話させていただきます。わたしは非常に不思議な話をお聞きしたわけです。しかしわたしの場合は歴史学ですから、歴史学の立場でこれなどう確認できるか、できないか、ということがキーポイントですね。これにとりかかったわけでございます。その中で裏づけというべきものが、かなり表われてきたわけでございます。菊邑検校、ケイさんの個人的な身元については、残念ながらまだほとんど分っていないと言っていいのですが、筑紫舞自身については裏づけというものがかなり表われてきたという状況です。

まず、第一は絵馬です・福岡県の神社の絵馬の中に、筑紫舞と深い関係をもっていると思われる舞が現われてきているのを見つけることができたわけでございます。最初に西山村さんが見つけられたのが一つあるんです。福岡県の朝闇(あさくら)神社にあるお堂の絵馬に、山伏とも木樵りともつかない人物が舞をまっていて、囲りに何人か人がいて、それを殿様らしい人が大きな盃で酒を飲みながら見ているわけです。それに女官みたいなのが十何人とりまいています。そしてどうもそこは洞窟らしいところなのです。向って左の奥の方は山地になっていて、明らかに山伏の姿をした人物が何人か出てきている。何を意味するのか分りませんが、女がそれを迎えている。もう一つ意味深いのは、向って右端の手前のところに坊さんが二、三人おりまして、舞をしたりいろいろしている人たち皆に対して“フン”という顔をして、嫌だというふうにそっぼをむいているのが画いてあることです。

これは一体何を意味しているか分りませんけれど、非常に複雑な図柄の絵馬がかかっております。これは天保二年(一八三一)に奉納されているものです。年代がはっきりしているのは非常に有難いのですが、重要なのは舞を舞っている人物の足です。非常に変わった足をしておりまして、西山村さんが菊邑検校から習われた秘伝の足と同じなんです。中・近世風にルンン足と名づけられた、その足で舞っているのです。だから筑紫舞自身かどうか分らないが、筑紫舞と共通の技術にたった舞が舞われていることは事実なのです。

もう一つ。これはわたしがみつけたのですが、すぐ隣りの宮野神社(宮野村)の絵馬です。これは文永三年(一八五〇)に奉納されております。これも似たような図柄ですが、違っているところは山伏がご馳走をたくさんつくって農民にご馳走をしているところです。農民がされているのです。向って左の方に、農民が帰ろうとすると、山伏が裾をつかまえて食べていって下さいというような図柄もあるのです。そして殿様がいて女官がいて、はっきりと洞窟がありまして山伏が舞っているわけです。こちらははっきり山伏の格好をしています。先ほどの朝闇神社の絵馬の方は山伏とは断言できません。

もう一つの特徴は、殿様の服装は立派なのですが、髪が蓬髪(ほうはつ)、ぼうぼうとした髪をしているのです。朝闇神社の方ははっきり分るのですが、宮野神社の方はすり切れて見えません。なぜ立派な立派な着物を着て髪だけぼうぼうとしているのか、ちょっと謎でございます。九州の講演を聞いた人の中には、彦山の別当大権現ではないかというご意見の方もいらっしゃいました。

西日本新聞の学芸部等で何度も聞いたのですが、現地に筑紫舞なんてありませんということだったのです。博多で筑紫舞というのを教えている方がありますが、これはご自身が戦後独創されたものな筑紫舞といっておられるだけだそうです。ご本人もよくご承知です、ということです。何回聞いてもないということだったので、わたしも駄目だなあと思っておりました。ところが現地で神社に非常に詳しい百嶋(ももしま)由一郎さん(西日本鉄道の「歴史の旅」の講師)の運転で、博名から糸島郡をまわってご案内いただいたのです。

わたしが今まで行った神社ばかりなのですが、かなりの絵馬があるんです。絵馬なんてどうせ近世のものだから古代史には役立たないと思い込んでいたんですね。ところが舞の絵馬は随分あるんですよ。有名な三雲・井原遺跡の裏にある細石(さざれいし)神社。細石神社の裏に三雲・井原があるといってもいいのですが、ここにも面をつけた翁が舞を舞っているんです。翁が一人で不思議な足をして舞っております。ルンン足か、あるいは波足というものか、わたしには判定できませんが、とにかく変わった足の格好で舞っております。

こういう絵馬と同時に思いがけない収穫がありました。博名から糸島に入る入口の、今宿の側に横浜というところがございまして、この横浜に熊野神社というのがあります。かなり小高い山の上にありまして、ドン・ドコと太鼓の音がしていましたので登ってみました。

今日神楽があり、何十年ぶりにやるんですというのです。“それでは見せてもらいましょう、どんな神楽ですか”と聞くと、下の公民館に世話役がいるからそこで聞いてくれといわれたんです。それで横浜公民館に行きまして、世話役の方に聞きますと、台本のコピーされたのを持っておられるのです。それを見せてもらったら、そこに「筑紫舞覚書」とちゃんと大きな字で書いてあるんですよ。ビックリしました。それを写真に撮らせてもらい、十二時から始まった神楽を見たわけです。

この神楽は、西山村さんの筑紫舞とは結果的に言いますとと、同根異形、根は一緒だが現在の姿はかなり交っている。片方は神楽として表で、片方はくぐつの舞として、裏で伝えられているという、表裏の違いはありますけれど、根は明らかに一緒であるというものでした。

たとえぼ菊邑検校の話に「私達の舞の一番もとは天宇受売(あめのうずめ)の舞でございます」というような話があったらしいのです。この神楽の最後のところで天細女(あめのうずめ)が活躍するのです。天細女がエロティックな舞をするわけです。エロティックといっても現地ではいい年のおっさんが面をつけてするんです。猿田彦が出てきまして天孫降臨に反対するんです。来ては困ると反対するのです。それを思兼命(おもいかね)が・・・智謀の神楳ですが、天細女に命じて猿田彦を説得させるわけです。猿田彦は嫌だ嫌だと拒否する。それを延々と神楽でするわけです。そのエロティックな格好は、「十三人立」の「おと」についてお聞きしたことをまざまざと思い出しました。また楽器のひき手と舞い手がありまして、舞い手が多くなったと思ったら楽器のひき手が減っていて、舞い手がえらい減ったと思ったら、楽器の人が増えているんですね。同一人物が交代でしているのです。しかし中に全然交代しない楽器一本の人がいる。

以上のようなことも、西山村さんにお聞きした「十三人立」と同じなのです。そういう、技法の面もまた同じです。このように数々の共通点がございます。わたしが一番嬉しかったのは、この神楽の身元が明らかになったことです。博多市内に田島八幡という神杜がございまして、この田島八幡の社中の人達が頼まれて来ているのです。

六十年ぶりかで来たところへ偶然わたしが会ったわけです。あとで田島八幡の社中の中で中心的な方の一人、船越国雄さんのお宅へうかがいました。その応接室に表装された立派な文書がかかっていました。筑紫舞の由来の文書でございます。これによりますと、筑紫の神主達が寄り集って、この神楽を江戸時代の終りまでしていた。ところが明治維新で、そのあとできなくなった、というのです。

明治のはじめに排仏毀釈で仏数を排撃したのはよく知られていますね。そこで神社の方は非常に得たしたように思っていますね。教科書などにもそう書いてありましたね。これは半ば合って半ば合っていないのです。といいますのは、明治政府の教部省などを占めたのは、平田篤胤の弟子達、平田神道を古神道と称し、それを純粋な神道と考える人達だったんです。この神道以外は“偽物”だと考えた人達だったんです。ところが日本中の大抵は平田神道以外の神道だったんですよ。だから日本のほとんどの神道がえらい圧迫をうけているんですよ。神仏習合はもちろん、山伏も駄目だといって弾圧を受けるんです。それに対して江戸時代の黒田藩のほうはそうではなくて、神楽などをいわば保護育成していたわけです。

明治政府はあんなのはインチキだといって、平田神道以外の神社に対しては保護をやめにしてしまうのです。だから神主さん達は食べられなくなってしまったのです。結局、神楽もできなくなって、別の職を見つけないといけなくなってしまったのです。わたしもすでにこんな話を開いたことがあったのですが、もう一つピンと来ていなかったのです。ということで神楽が断絶になるというのを開いて田島八幡の社中の人達、農民などが、「私達がお習いしましょう」と、一番詳しく知っている神主さんのところで逐一伝授してもらったのが、今に残っているのです。文書にこれは“「筑紫舞」というべし”と出てきております。これで現地に同根異系の筑紫舞があるということがわかり、大きな収獲でございました。

もう一つ、見逃すことができないのは『肥後国誌』というものでございます、熊本県の平野雅廣さんからのお手紙で、九州年号が『失われた九州王朝』で論ぜられているが、江戸時代に作られた『肥後国誌』には、その九州年号がたくさん出てきます、とお教えいただいたのです。その後『季刊邪馬台国』4号に論文を栽せられましたので、ご覧になった方も多いと思います。この方に一度お会いしたいと思っておたずねしたわけです。

お持ちの『肥後国誌』を貸して下さいと強引にお願いしたら、快く貸して下さったのです。平野さんは「九州年号は私が論文に書いたのが全部ですよ」とおっしゃられたのですが、私はもしかしたら「筑紫舞」のことがあるかなあと思ってお借りしたのです。そしたら以外なことに、あったのです。「筑紫舞」に直接か間接か関係があるらしいと思われるものが見つかったわけです。

北宮村について書いてある資料がございます。(『肥後国誌』巻之六、菊池郡・深川手水)ここでは昔から「山の能」というのを伝えていた。「翁」がその能の中心であったと書かれているのです。ところが現地で室町の頃戦争が起こります。龍造寺とか赤星とかが、天正六、七年頃に戦争をして、これに薩摩の島津が応援をたのまれて侵入をしてくるのです。そして現在の菊池市隈府(わいふ)にあった“能面”を戦利品として奪って帰って行った。戦争が終った後、菊池家の能大夫の藤吉雅楽が「“能面”を返して欲しい」と薩摩に行くわけです。するとなぜだか「もう返した」。「どこに返したのか?」「八代に返した」ということなのです。この八代は現代もそうですが、音曲が盛んなところで、代々名人を輩出しているのです。これと何か関係があるのでしょう。とにかく「八代に返した」。それで雅楽が八代に行きまして、首尾よく“能面”を返してもらってくるのです。ところがこれで一件落着かというとそうではなくて、本当の騒動はここから始まったのです。

「山の能」を伝える社中がありまして、「自分達が昔から伝えているものだ」と言いますし、能大夫は「私が苦労して持って帰ったものだ」と三代にわたって争いが続いたらしいのです。雅楽の孫の外記の時にやっと和解ができて、金を出す人がいて、片方は金、片方は能面をとって、やっと落着したと書いてある。ところが落着して間もなく、菊池家は滅亡した。これによって能楽も断絶したと書かれている。さて、私のような素人からみますと、能面くらい、また作ればいいではないかと思うのです。しかし考えてみれば、単に骨董品の能面が欲しいというだけだろうか。つまり能面を付けて舞う「権利」の争奪戦だったから、三代にわたって、もめたのではないか、と思ったのです。

西山付さんが昭和十年代に神戸で舞を舞った。お父さんは一人娘が極意の「翁の舞」を習うことになるのを喜んで、「翁の面がいりますね。一つ京都の方に頼んでやりましょう。一ヵ月もあればできるでしょう」と言われた。ところが菊邑検校は「いえ、面はいりません。私共のほうでは故(ゆえ)あって、面は用いないことになっております。だから面はいりません」と、言ったそうです。

どう菊邑検校はごちゃごちゃ理由を言わないのですね。しかし結果は実にはっきり言って相手がスポンサーであっても譲らない、という方のようですね。

だからお父さんも「そうですか」とあきらめられたという、そういういきさつがあるのです。今も西山付さんは全然「面」を使われないわけです。

ここからはわたしの想像ですよ。先ほどの『肥後国誌』では「山の能」は断絶したと書いていありま寸。しかしわたしが思いますのに、二派で争っているのですから、断絶したのは菊池家の“公的な能の儀式”が断絶した、ということではないか。田島八幡の例もありますように、「山の能」も菊池家が発明したものではなく、在地の農民の方が継承してきているものです。だから、農民の方も菊池家と一緒に「山の能」を忘れてしまう、ということがあるだろうか。公的なものは断絶したけれど、それ以外のもの、農民などの中で続けられたものがあるのではないだろうか。これがわたしの想像なのです。すると先ほどの菊邑検校が「故あって私の方では、、面は用いないことになっております」という話と何か関係があるのではなかろうか。そういう感触をもったわけでございます。

少なくともはっきりしているのは、肥後の国において、「翁」をメインとする能楽が、古い伝承を基に行われていたということです。「翁の舞」とはいっておりますが、舞というより能と言った方がいい印象をうけました。直接か間接か知りませんが、『肥後国誌』に伝える「山の能」と何らかの関係があるのではなかろうか、という感じをもったわけでございます。

これは雑誌『市民の古代』の公開です。史料批判は、後に収録された『古代の霧の中から -- 出雲王朝から九州王朝へ』 (古田武彦) でお願いします。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから

Created & Maintaince by“ Yukio Yokota“