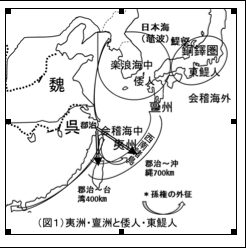

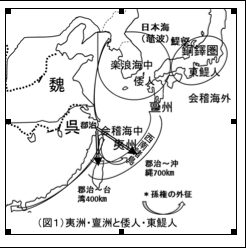

図1 夷洲・亶州と倭人・東鯷人

孫権と俾弥呼 正木裕(『古代に真実を求めて』第十九集)../sinjit19/sonkenhi.html

正木 裕

『魏志倭人伝』では、倭の女王俾弥呼は景初二年六月、遼東の公孫淵が魏によって亡ぼされる前の「戦中」といえる時機に、魏の明帝に使を遣し朝貢、魏に臣従し「親魏倭王」の称号を得ています。

◆景初二年(二三八)六月、倭の女王、大夫難升米等を遣し郡(*帯方郡)に詣まいり、天子(*曹叡・明帝)に詣りて朝献せんことを求む。太守劉夏、使を遣はし、将ともなって送りて京都(*洛陽)に詣らしむ。(略)今汝を以て親魏倭王とし、金印紫綬を假し、装封して帯方の太守に付し假綬せしむ。汝、それ種人を綏撫すいぶし、勉めて孝順をなせ。

この「景初二年」について、中国の同時代史書である『魏志倭人伝』より、八世紀の『日本書紀』中の“引用”を根拠に「景初三年の誤り」と「原文改訂」する説もありますが、古田武彦氏は「原文通り」の「景初二年」が正しく、これを「俾弥呼の “戦中遣使”という機敏な外交」として位置づけています。

この点、『魏志』東夷伝には、

◆景初中、大いに師旅を興し、淵を誅す。又、軍を潜めて海に浮かび、楽浪、帯方の郡を収め、而して後、海表謐然ひつぜん、東夷屈服す。

◆景初中、明帝、密かに帯方太守に劉昕、楽浪太守に鮮于嗣を遣し、海(*黄海)を越え、二郡を定む。

というように「軍を潜めて海に浮かび」、「密かに・越海」とあります。従って、公孫淵がまだ亡びていない時期の太守派遣(当然軍を伴う)であることは疑えません。公孫淵滅亡後なら「密かに」でなく「公然」と「陸路」で太守が派遣できたはずで、これからも古田氏の正しさが裏付けられます。(註1)

そして、この楽浪・帯方の回復により公孫淵は半島から撤退、遼東に「逼塞」し、俾弥呼は楽浪太守のもとに遣使することが可能になったわけです。

ただ、何故この「戦中」の時期に危険を冒してまで魏に朝貢したのか、『倭人伝』にはその「動機」は記されていません。

本稿では、俾弥呼の魏への朝貢の背景に「呉」の孫権の脅威があることや、「銅鐸圏」と呉国との間の交流を示し、俾弥呼の朝貢は魏・呉・蜀の争いを軸にした東アジアの政治状況を鋭く反映したものであることを述べます。

黄龍元年(二二九)皇帝に即位した孫権は、魏・蜀に対抗する「包囲網」を敷くため、南方・東方・北方の三方に進出を企て、次々と遣使や派兵を行っていきました。

先ず南方では、交州刺史の呂岱りょたいを通じ朱応と康泰を「南方諸国」に派遣し即位を告げ朝貢を勧めました。その結果、扶南(カンボジア)、林邑(南ベトナム)、堂明(タイからラオス)が朝貢し呉の支配下に入ります。また、孫権は同時に北方の公孫淵にも張剛・管篤かんとくを遣使しています。

次に、黄龍二年(二三〇)孫権は衛温、諸葛直に万人の兵を与え、「東方の夷洲及び亶州たんしゅう」の探索を命じ、夷洲男女数千人を捕虜としますが、亶州探索は失敗(*たどり着けなかったとか風土病で兵が倒れた事を理由とする)し、両人は罰せられました。

◆『三国志』(呉志孫権伝)黄竜二年(二三〇)、

「將軍衞温・諸葛直、甲士万人を將い浮海して夷洲及び亶洲を求めしむ。

亶洲は海中に在り、長老傳えて言はく、秦始皇帝、方士徐福を遣わし、蓬萊神山及び仙藥を求めしむも、此洲に止りて還らず。世相承ぐこと数万家有り、其の上の人民、時に會稽に至りて布を貨あきなうもの有り、會稽東縣人海行し、亦た風に遭いて流れ移り亶洲に至る者有り。所は絶遠に在りて、卒ついに至ることを可えず、但だ夷洲の数千人を得て還るのみ」

更に、嘉禾かか元年(二三二)には公孫氏との連携を図り周賀・裴潜はいせんを「北方」遼東に派遣します。これは時期的に見て亶州の探索に失敗した孫権が、公孫氏を通じ倭等の東夷と連携を図る目的もあったとも考えられるでしょう。

これに対し公孫淵は、帰国する呉使に付けて使者を派遣、呉に朝貢し臣従を誓い、嘉禾二年(二三三)孫権はこれに応え、大使を派遣、公孫淵を燕王に封建しました。

ここで問題となるのは東方の「夷洲・亶州」への派兵です。「求め(*探索)」と書きますが、「万人を派兵し男女数千人を捕虜とする」とは、明確な「武力侵略」に他ならないものです。

ところで、侵略の目標とされた「夷洲・亶州」とはどこのことだったのでしょうか。

「夷洲」は、通説では台湾とされますが、呉の丹陽太守沈瑩しんえいの『臨海水土志』(二六八~二八〇)に「夷州は臨海郡の東南(*長江河口浙江省東部)、郡(*郡治は現台州市付近とされる)を去る二千里(*約八百㎞)に在り。土地霜雪なく、草木死かれず。四面是山、山夷の居所」とあります。

台湾は台州市から見ると南、それも南西に近い位置にあり、距離も約四百㎞と全く合いません。その点、沖縄などの南西諸島と考えれば距離と方位がぴたりと一致するのです(図1)。

図1 夷洲・亶州と倭人・東鯷人

そもそも孫権は千百㎞以上離れた遼東や、二千㎞以上離れたベトナムまで使者を送っているのに、わずか百㎞余りしか隔たっていない「台湾への派兵」では到底即位の威光を示す遠征にはなりません。

そして亶洲は「絶遠に在りて、卒に至ることを可ず」とあるところから、呉から見て南西諸島の更に遠方にあることになります。

また、亶洲は「徐福が止りて還らず」、子孫が「数万家有り」とされるところ、徐福伝承は我が国に三十か所以上、主に九州や本州南岸沿いにあるし、数万家は『魏志倭人伝』に記す投馬国の五万戸とあいます。従って、亶洲は九州島と考えるのが論理的でしょう。

このように、孫権は夷洲・亶洲討伐に万余の兵を送っているのですから、九州島の卑弥呼は「呉」の脅威に直面していたことになります。いき一郎氏は夷洲を「南九州・西南諸島、台湾を含む総称」とされていますが(註2)、そうであれば、薩摩地方と考えられる投馬国も直接の侵攻対象に含まれ、孫権はまさに邪馬壹国の「足下」を脅かしていたことになるのです。

こうした孫権の「外征」を考えれば、俾弥呼の魏への朝貢の第一目的は、「魏に臣従し呉の脅威から自らを護る」ことだったといえるでしょう。

そして、魏への朝貢にはもう一つの重大な目的があり、それは「銅鐸国」との抗争に勝利することだったと考えられるのです。

『漢書』(地理志、呉地」には「会稽海外」に「東鯷人」がいたと記し、また『後漢書』では、東鯷人は「夷洲・澶洲」とは別にあると記しています。

◆『漢書』(地理志、燕地)楽浪海中倭人有り。分れて百余国を為す。歳事を以て来り献見すと云ふ

(呉地)會稽海外東鯷人有り。 分れて二十余国を為す。歲時を以て来り献見すと云う。

◆『後漢書』(東夷列伝、倭)會稽海外東鯷人有り。分れて二十余国を為す。又夷洲 及び澶洲有り。傳えて言はく、「秦始皇、(略)所は絶遠に在りて、往来すべくもあらず。」と言う。

夷洲を「西南諸島、台湾」とすれば、何れも「会稽海(*呉地の海。東シナ海)」に直接接しており、楽浪海に接する北部九州の倭人を「楽浪海中」ということから、これらは、「会稽海中」にある地域といえるでしょう。従って「会稽海外」とは九州―南西諸島より更に「東方」の地となるはずです。

さらに『翰苑』の雍公叡ようこうえいの注釈にも「東鯷人」が見えます。

◆『翰苑』(三韓。六十四)境は鯷壑ていがくに連なり、地は鼇波(ごうは *荒波)に接す。

(雍公叡の註)魏略に曰う。韓は帶方の南に在り。東西は海を以て限りとす。地方四千里。一に曰はく馬韓。二に曰はく辰韓。三に曰はく弁辰。辰韓は古の辰国なり。馬韓は其の西に在る。其の民は土著(*原住民)にして、稲を種うえ、綿布を作るを知る。鯷壑は東鯷人の居る海中の州なり。鼇波を倶にする海や有るなり(鼇波倶海也有也)。(六十五)南は倭人に屆(かい *至る意味)し、北は濊貊わいばくに隣る。 三韓は南が倭、東西が海で、その鼇波の海を介在して、東鯷人の居る海中の州「鯷壑」と境を接するという意味です。西海の彼方は中国大陸だから、東鯷人の国は三韓の東、日本海の向こうにあることになります。

この東鯷人について、古田氏は『邪馬壹国の論理』(銅鐸人の発見)で倭人の東に位置する銅鐸人であるとされました。その理由は、

①『翰苑』では東鯷人は日本海に接するとあり、かつ『漢書』では「呉地」に記載されているから、日本海岸から太平洋岸にまたがって存在していることになる。

②九州(西岸)→沖縄諸島→台湾は会稽海中。会稽海外は、九州(東岸)の、さらに東なる領域、つまり日本列島の本州(及び四国)しかない。

③志賀島の金印は「倭人百余国」の統一者を示す。筑紫を原点(最密集出土地)とする銅矛・銅戈圏(福岡県より大分県ヘ)、さらに銅剣圏(瀬戸内海周辺)、これらが倭人百余国の領域だ。

④そのさらに東の領域は銅鐸圏だからその人々が東鯷人となる。

⑤東鯷人は漢代(『漢書』『後漢書』)記事以降には見えず、これは銅鐸圏の消滅と一致する、等と説明されています。(註3)

つまり漢代の倭国は、西の「筑紫を中心とする銅矛・銅戈・銅剣圏(*天孫降臨神話に登場する武器型祭器圏)の倭人」と東の「天孫降臨神話に登場しない銅鐸圏の東鯷人」が並立するという勢力図だったことになるわけです。

そして「銅鐸圏の東鯷人(銅鐸人)」と「武器型祭器圏の倭人」は非友好的だったと考えられます。なぜなら、古田氏の説を借りれば、「倭人は燕地に属するが東鯷人は呉地に属するとされますから、朝鮮半島経由の燕地を通って漢に貢献したのではなく、南方海上を通り、沖縄諸島を経由して呉地に渡り、洛陽・長安に至ることになります。もし銅矛圏の倭人と友好的だったなら、朝鮮半島を渡るより楽な朝貢方法が採れたはず」だからです。

そもそも祭器が異なれば神(信仰)も異なり、両者相容れないことは疑えません。更に「友好的」だったなら「銅鐸圏への侵攻たる神武東侵は無かった」わけで、「相容れない」のは当然と言えるでしょう。

この点、『倭人伝』で「倭の女王俾弥呼」と「素もとより不和」で「相攻撃(交戦)」していた国が記されています。それは「狗奴国こうぬこく」です。

◆正始八年(二四七)太守王頎おうき官に到る、倭女王卑彌呼、狗奴国男王卑彌弓呼ひみくかと素もとより和せず、倭載斯さいし、烏越うえつ等を遺し郡に詣まいり、相攻擊する狀さまを說く。塞曹掾史さいそうえんし張政ちょうせい等を遣し、因って詔書・黄幢こうどうを齎もたらし、難升米なんしめに假拜せしめ、檄を爲て、これを告喩す。

「素より」とあるからには「たまたま交戦した」のではなく、本質的に相容れない存在だったことになります。

つまり「狗奴国」と「俾弥呼」との関係は、「銅鐸圏(東鯷人)の国(銅鐸国)」と「武器型祭器圏の国」即ち俾弥呼の邪馬壹国を盟主とする倭人の国々との関係に一致します。これは「狗奴国」とは「銅鐸国」だったことを示すものです。(註4)

そして、「東鯷人は南方海上を通り、沖縄諸島を経由し呉地に渡り」とは、「銅鐸国(狗奴国)」は「会稽海外」から「夷洲」を経由し、「呉」と交流していたということを意味します。

これは考古学上でも「呉の様式の鏡」である「画文帯神獣鏡がもんたいしんじゅうきょう」によって裏付られます。

画文帯神獣鏡は孫権の本拠江南と、孫権の遣使先の公孫氏の地及び南方諸国、即ち呉の交流先で多く出土し、我が国では銅鐸圏から多数出土します(図2)。

図2 画文帯神獣鏡の出土分布と孫権の外交

(円の大きさは画文帯神獣鏡の出土数に比例)

それだけでなく、赤烏せきう元年(二三八)と赤烏七年(二四四)という「呉の年号」を持ち(呉の紀年銘鏡)、呉の鉛を用い、呉の様式の鏡が、「銅鐸圏」である山梨県大塚鳥居原狐塚古墳と兵庫県宝塚市安倉あくら高塚古墳という銅鐸圏から出土しており、これは銅鐸圏と呉の直接の交流を示すものでしょう。

そして「銅鐸国(狗奴国)」が「呉」と交流していたとすれば、俾弥呼がこれに対抗するため「魏」に臣従する策に出るのは極めて合理的な戦略となるのです。

先述の通り、夷洲が沖縄など南西諸島であれば「絶遠」とされる亶州は九州島を含む倭国領域となり、俾弥呼にとって夷洲・亶州に派兵していた呉の孫権の脅威が迫っていたことになります。

加えて狗奴国が「親呉国」として「邪馬壹国」と対抗していたなら、俾弥呼は「東西から挟撃」され、その脅威は重大なものとなります。俾弥呼はこれに対抗し「魏」に臣従したのだと考えられるのです。

魏がわざわざ俾弥呼へ遣使し、「魏の天子の軍であることを示す黄幢・檄をもって告諭」したのは、「対狗奴国戦」が単に「俾弥呼の戦」だっただけでなく、親魏倭王たる俾弥呼を支援し「親呉国」を討つという、魏にとっても対呉戦略上重要な意味があったからだと考えられるでしょう。

遼東の公孫淵は、始めは魏に臣従し、次に呉に寝返り、また魏につきましたが、自立を企て魏の討伐を受け、最後はまた呉に救援を求めたがかなわず滅亡しました。高句麗も魏―呉―魏と変節を繰り返しました。

このように当時の東夷諸国は魏と呉の抗争の中で生き延びるために「二心ある二股外交」策を取っていました。その中で俾弥呼の邪馬壹国だけは「“壹”貫」して「親魏」の立場を貫きました。そうした経緯を踏まえたとき「邪馬壹国」の「壹」の重要な意義が改めて理解できるのです。

孫権の夷洲・亶州出兵を踏まえ、併せて「狗奴国」を東鯷人の銅鐸国と考えたとき、東アジアの中で「俾弥呼と孫権」の関係が初めて認識できることになると考えます。

(註1)古田氏は「景初二年」とすれば「貧弱な献上品は戦中だから」「これと不釣り合いの膨大な下賜品は、危険を冒してのいち早い臣従を高く評価したから」「下賜実行の遅れは景初三年正月の明帝の崩御によるもの」「太守が使を遣わして難升米を送ったのはまだ戦乱の危険があったから」と合理的に説明できるとされる。(『「邪馬台国」はなかった』(一九七一年朝日新聞社/二〇一〇年ミネルヴァ書房)『俾弥呼』(二〇一一年ミネルヴァ書房)他

(註2)いき一郎『中国正史「夷洲」「流求」広域説〜南西諸島、沖縄諸島、台湾島記録から~』(沖縄大学地域研究所年報第一〇。一九九八年)

(註3)古田氏は近年新たに東鯷人の所在地を南九州に比定されている。ただ、『倭人伝』で氏が南九州とされる「投馬国」は「使訳通ずる所三十国」に含まれる倭人の国だ。従って「縄文時代」は別として、俾弥呼の時代の南九州は東鯷人の国にはならない。

(註4)銅鐸圏の中心は銅鐸の鋳型や出土数から、神戸~東奈良遺跡のある大阪三島・茨木~北河内一帯とされることから、「狗奴国」の中心もその付近だったと考えられる。

(参考)古田武彦『邪馬壹国の論理』(朝日新聞社一九七五年。二〇一〇年六月ミネルヴァ書房より復刊)

新古代学の扉事務局へのE-mailはここから

制作 古田史学の会