闘論神武東征と天孫降臨 へ

お断り:当会のホームページでは、丸数字(○1)や丸記号(○イ)は、使えません。“(1)”“イ(全角)”として、表示しています。

古田武彦

一

神武実在 ーーこの四字こそ戦後半世紀を越える戦後史学の一大盲点だ。この一点を通過せずして、今後の真実(リアル)な歴史学の未来はありえない。これがわたしの歴史認識の基本の立場である。

昨年(二〇〇一)末から今年初頭にかけて、わたしはこのテーマをめぐる「未解決」の分野にいどみ、幸いに、その「回答」をうることとなった。

もちろん今は、わたしひとりの納得にすぎぬこと、当然であるけれど、少なくとも、わたし自身の理性にとって「イエス」と言いうるところを手にしえたのである。

この点、三十代に親鸞研究に没頭し、四十代から古代史研究の領域にひとり歩み入ったときと、何の変りもない。わたしひとりの真実をこの手ににぎりしめえた喜び、それはたとえようもない。この世に生きて、これ以上の喜びはわたしにはありえないのであるから。

従来の「神武認識」をふりかえりつつ、新しき発見に及びたいと思う。

二

戦後史学の「定説」の中核をなした「神武架空」説、その淵源は津田史学ではない。本居宣長の古事記伝とそれを承けた「国学者」流にあった。

津田左右吉の「記紀、造作」説を以て金科玉条とする戦後史学の論者にとって、右の論述は、或は意外と感ぜられるやもしれぬ。しかし、ことの源由、それは「日向(ひゅうが)」の一語にあった。宮崎県の国名である。

古事記・日本書紀の神代巻と神武巻において、この一語は肝要の二字となっている。なぜなら、

(A)天照大神(及び高木神)とその孫、ニニギによる、いわゆる「天孫降臨」の神話の降臨地、それは「筑紫の日向」であった。

(B)次いで神武巻において、その“九州から東方(大和)へ向かう”その出発地もまたその「日向」であった。

本居宣長は古事記伝において、右の「日向」を以て、迷わず「日向国」(宮崎県)と見なした。日本書紀では「日向国」という表記が用いられている。宣長はこれに従った。すなわち(意外にも)各所の要点において、

「日本書紀の表記に従って、古事記を読んだ」

のである。その場合、二つの問題点があった。

(その一)古事記自体には、「神代巻」にも「神武巻」にも、「日向国」の表記はなかった。

(その二)「筑紫の日向」の「筑紫」を“九州全体”と解するのは、古事記(国生み神話)では“特異の一例 (1)”にすぎず、本来(通例、正常)の姿では、当然ながら「筑紫国」(福岡県)を意味する。この点、江戸時代でも、現代でも、何等変りがない。

本居宣長はこれらの(古事記における)史料事実や現地の呼称を無視し、敢然と、ここでは「日向国」と見なし、

「日本書紀に従う」

道をえらんだのであった。

三

この宣長のえらんだ道は、彼自身が望むと否とにかかわらず、「天孫降臨」を以て「架空譚」とする結果へと行き着かざるをえなかった。それが論理進行上の必然である。

なぜなら、彼自身の時代は未だ考古学的発掘の未熟期に属したから、そのような帰結は彼自身に「予想」しえなかったこと当然であるけれども、今は様相が一変した。ことの筋道が明らかになってきたのである。それは「三種の神器(宝物)」出土分布図との関係だ。

「日向国」(宮崎県)や隣の大隅・薩摩国(鹿児島県)には「三種の神器」の出土など、皆無。そこは古(いにしえ)より「隼人塚」の系列に属する地帯だったのである。

これに対し、記・紀とも、問題の「天孫降臨」が「三種の神器」をともなって語られていること、少なくともそれが“大勢”であること、疑いがない。

従ってここに次の命題を立てざるをえなくなった。いわく、

「神話と史実とは別である。一致せずとも、当然だ。」

と。これが歴史学者、神話学者、民俗学者たちの「共通見解」となったのである。

しかしこれを、研究史の流れにおいて大観してみれば、宣長のえらんだ、要所における、

「日本書紀、依拠手法」

という、その「掌の上」に皆人躍っていたのではあるまいか。

これが問題の核心だ。

四

これに反し、「日向国」と記せざる古事記の場合、ことの進行はいかに。

「筑紫の日向」

は「ちくし(現地音)のひなた」である。福岡県の福岡市の西隅、室見川の合するところ、そこに「字、日向(ひなた)」がある。西隣の高祖山連峰には「日向山」があり、「日向峠」がある。すべて「ひなた」だ。

「筑紫」は福岡県であり、ここはその一部であるから、右の「筑紫の日向」という表記には何の他異もない。

しかも、肝心の一事がある。この「字、日向」は、わが国最古の「三種の神器」たる吉武高木のそば(領域)に当たっている。

その上、他の「三種の神器」をもつ弥生墓、三雲(前原市)・須玖岡本(春日市)・井原(前原市)・平原(前原市)等はいずれも、この「日向」「日向山」「日向峠」「日向川」の地を囲繞している。大きく、取り囲んでいるのである。

この出土分布図上の事実が明白となっている現在、宣長の解したような、

「筑紫(全九州)の日向(ひゅうが)国」という訓みと、

今わたしの提示した、

「筑紫(福岡県)の日向(ひなた)」

という訓み方と、いずれが正、いずれが非か、およそすでにことは明白なのではあるまいか。

津田左右吉は、宣長の指し示すところに従い、その論理必然としての「架空」説を唱えていたにすぎない。それは研究史上、必着の地であった。

五

今述べたのは、「天孫降臨」問題の帰着点だ。だが、それはすなわち、「神武」問題の出発点とならざるをえない。

なぜなら、神武の東方への出発地は、この同じ「日向」の地だったからである。

当然、日本書紀の場合、

「日向(宮崎県)」

から出発したこととなろう。それは先述の論証のしめすように、

「架空の日向」

だった。“架空の地を出発する、実在の神武”というのでは、文字通りの矛盾だ。到底成り立ちうる話ではない。

事実、日本書紀のしめす「神武の行路」はその各所において、矛盾を露呈している。次に列記しよう。

〈その一〉出発直後、豊予海峡においてすでに行路に迷い、或は不安を生じて椎根津彦の出現を見、その案内をうける。

しかし、この海峡は「日向」(宮崎県)の船団にとって“もっとも近い”日向海人周知の海峡だ。ここですでに「道を失う」はずがない。その上、

(1) 九州島の東岸にそって北上すれば、すなわち目指す「菟狭 うさ」に至る。何の迷いも、ありえない地形である。

(2) この豊予海峡を以て「速吸之門」と呼んでいるけれど、この海峡は後述するように、決して“瀬戸内海中、もっともいちじるしい速流の難所”ではない。もちろん、海流のスピードは、時刻によって、それ相応に変ずるであろうけれど、たとえば、同じ瀬戸内海の「鳴門海峡」などとは比すべくもない。これ、瀬戸内海に土地鑑、或は「海鑑」のある人ならば、誰しも周知の事実だ。すなわち、この海峡に対して、この「速吸之門」という名称は必ずしも適切ではない。

〈その二〉行路の最後段階(近畿侵入以前)において、神武船団は「吉備より難波碕(大阪湾)へ」の行路をとっている。特定の海峡名は書かれてはいないけれど、地形から見れば「明石海峡、通過」を前提にした叙述であろう。しかし、これは事実上、困難だ。なぜなら、

(1) 大阪湾側の勢力(たとえば、長髄彦と連係ある部族)にとって、この海峡は「無二の軍事的ポイント」をなす。

(2) もしこれが「平和的航行」の舟であれば、しかるべき「通行の代価」(後代の「関税」のごときもの)を求めるべきところ、少なくとも、その通行船団の「安全性」を確認していたことであろう。

(3) もし、これに反し、それが「敵意ある侵入船団」であったならば、ここで先ず、一大戦闘が発生すべきところ。しかし、書紀には、その気配すらない。

(4) 右の点、考古学的にも、十分に察知しうるところだ。たとえば、弥生時代に瀬戸内海北岸部や大阪湾岸(大阪府と奈良県との間など)にはりめぐらされた高地性集落群の濃密さ、またたとえば、古墳時代に築造された五色塚古墳(神戸市)の存在は、この古墳の被葬者が生前はこの海峡の「通行権の支配者」であった事実を証言していよう。

しかし、これらの状況に対し、書紀の記述は何等の関心をもしめしていない。すなわち、古代(弥生期)の「神武の軍事船団」(五瀬命指導)の行路として、全く「空想的」と言わざるをえない。換言すれば、「架空の行路」である。

すなわち、日本書紀による限り、このリーダーたる神武たち自身もまた「架空」の存在にすぎない。

六

ここにいったん、目を古事記に転ずれば、まさに状況は一変する。

〈その一〉出発地の「日向(ひなた)」は「三種の神器」の分布圏にあり、その中枢の吉武高木の地(の領域)である。

〈その二〉「日向より筑紫へ」の行路は、筑紫郡筑紫村(太宰府の近傍)へ向かったことをしめす。

その地には、後代著名となった「天満宮」が存在する。これは「天(あま 海士)御津みつ」という和語に対して「天満」と表記し、これを漢音で訓んで「てんまん」としたもの、と思われる。

従ってここは「天神(海士あまつ神)」が祀られていたところ。神武はその「天神」に参詣して「行先の幸せ」を祈ったのではあるまいか。

ともあれ、「日向より筑紫へ」という行路は、きわめてリーズナブルなのである。

〈その三〉次の到着点「宇佐」については、記・紀共に同一だ。だが、重要なちがい、それは紀の場合は豊予海峡(「速吸之門」)問題のしめすように、「日向→菟狭」間は、すでに海路であったのに対し、記の場合は陸路である。「筑紫(太宰府近辺)→宇佐」の間は、当然陸路で直接に赴きうるコースである上、ここには「御船」といった用語がない。

従来は「日本書紀の目」によって、古事記を読む立場であったため、必ずしも注意されなかったけれど、この点は記・紀の重要な差異の一点である。

〈その四〉その点、次の「宇佐→岡田宮」の行路も、従来考えられていたように「海路」とは、必ずしも断ぜられない。

また日本書紀の「岡水門」というのは、通例、古事記の「岡田宮」と同意義に解されているようであるけれど、或は「岡水門」とは、関門海峡やその西隣の港を「水門みなと」と呼んだのかもしれぬ。

ともあれ、明白なちがいは「岡田宮」と「岡水門」である。古事記の場合は、宇佐の場合と同じく、“頼るべき在地豪族”の存在があって、それを「宮」と呼んでいるらしいのに比べ、日本書紀の場合は、単に「水門」として“通過地名”の表現となっていることが注意せられよう。

七

〈その五〉古事記の場合、「岡田宮(竺紫)→多祁理宮(たけりみや 安岐)→高島宮(吉備)」の行路は「陸路」とも、「海路」とも記せられていないのであるけれど、明白に「海路」と指定されているのは、「吉備→浪速の渡(大阪湾)」の間だ。ここには「御船」の表記がある。これは重大だ。

なぜなら、この間は「山陽道」であるから、「海路」を必然とする行路ではない。むしろ、「陸路」において、もっともスムーズに、容易に移動しうるコースなのである。それなのに、なぜここで「海路」を特記するのか、という問題である。日本書紀の場合は、「日向(宮崎県)」出発から、すでに「海路」であり、船団であった。「舟師」の用語がある。

その後も、「舟[楫戈]ふねを脩そろへ」(吉備)というように、「海路」の船団であることは、ひきつづき連続して明記されている。「吉備→難波碕(大阪湾)」の場合も、「舳艫ともへ相接つげり。」とあるけれども、先述来のように、一貫して「海路」であるから、他異はない。

舟[楫戈]ふねの[楫戈]は、JIS第3水準ユニコード6A9D

これに対し、古事記の場合は、「日向(筑紫)→吉備」の間は、「海路」とも「陸路」とも書いていない。事実、そのほとんどは(「関門海峡」を除き)、「陸路」でも移動しうる地形である。

その点は、地形上においては「吉備→浪速の渡(大阪湾)」も、同じだ。むしろ、それ以前以上に、「陸路」が容易であり、自然なコースである。それなのに、なぜここに至ってにわかに「海路」を特記するか。ここに「御船」の一語が出現するのか。この問題だ。

従来は、「日本書紀によって、古事記を読む」この本居宣長のしめした筆法のために、この一点が、或は看過されていたのではあるまいか。

〈その六〉ここにおいて果然、問題の「速吸門」が現われる。そして道案内人としての槁(さを)根津日子の活躍が生ずる。

「陸路」(吉備→大阪湾)はもとより、「海路」でも明石海峡の場合、決して地形上通過しがたい海峡ではない。もちろん、朝夕の時間帯によって海流の流れは逆転するけれども、それは瀬戸内海の各所の常であり、この海峡に限ったことではない。関門海峡なども、著名である。

この明石海峡(及び大阪湾岸)をとりわけ「速吸門」などと呼ぶべきいわれはない。それを知るからこそ、日本書紀の編者は、“十分には「土地鑑」のない”豊予海峡へと、その名を「移転」せしめたのであろう。しかし、その「移転」もまた、新たな矛盾をひきおこしていたのである。先述の通りだ。

だが、瀬戸内海の「土地鑑」(もしくは「海鑑」)を有する人間にとって、「速吸門」の一言を以て指しうるところ、それは一つしかない。言うまでもない。

「鳴門海峡」

だ。もちろん、他にも、種々の特徴を帯びた海峡や瀬戸類がある。たとえば、わたしが少年時代をすごした呉(広島県)のそばには「音戸おんどの瀬戸」があった。海流が音を立てて流れるところから、つけられた名だ。しかし、あの鳴門海峡の一大渦流、時間差による巨大反転の異姿、激形には、遠く及ぶべくもない。およそ瀬戸内海周辺の全住民、伝聞周知のところである。

ことに、それが「吉備→大阪湾」の間となれば、百パーセント「鳴門海峡」を指す。まちがっても「明石海峡」に対する呼び名ではありえないのである。

神戸に住んでいた青年時代、時あっては好んで明石海峡のそばに坐り、太陽の移りゆく姿、その没するたたずまいに見ほれていたわたしにとって、この一事は疑いようもない。

これに対して、鳴門海峡。その狂乱怒濤の姿は、今は写真などで人も知り、その上を通過する橋路からも見下ろしえよう。しかし、そのポイントは次の一点だ。「海流時刻表」によって、その渦流の変化を知ることができる。年間を通じ、何月の何日の何時から何時までは、いかなる海流と渦の状況か。正確に把握しうる。その「時間表」も、現地では当然うることができるのである。

しかし、これは現代のことだ。古代において、それを知る人、それは現地の漁師、ベテランの海人に限られていた。そしてその人のリードなしには決して渡りえない。それが古事記における「槁根津日子、登場の秘密」だったのである。明石海峡や大阪湾岸では、その必要性は全く存在しない。ここでは真実(リアル)だ。

わたしはこの「鳴門海峡の論証」をもって「神武実在」の証明とした。なぜなら、後代(たとえば、六世紀以降)の「大宮人」などが机辺で「造作」できるところではない。“思いつく”ことすら、不可能なのである。あの通りやすい明石海峡を避けて、この難路をえらぶとは。 ーーこれが“平和ボケ”した、後代の「文人」の頭だ。その頭をまさに、日本書紀の(八世紀の)編者が“証明”していたのである。

しかし、弥生時代の「軍事史的視野」に立てば、古事記の記述こそきわめて真実(リアル)だった。すなわち「神武の行路」のリアリティを証明していたのである。なぜ、それがリアルだったか。当然「神武の行路」と「神武の存在」が「実在」だったからである。

わたしがこの「鳴門海峡の論証」を『ここに古代王朝ありき』(一九七九)でしめしてより、すでに二十余年が経過した。しかし、その間、どの専門の歴史学者からも「応答」がなかった。(2) そして何の「応答」もせぬまま、(注記の山田宗睦氏を除き)戦後史学のすべての学者は、津田史学の亜流としての「神武架空」説を「定説」とし、教科書等、多くの「宣伝文書」を通して世に流布し、人に定着させる努力をいたずらにつづけてきたのである。

八

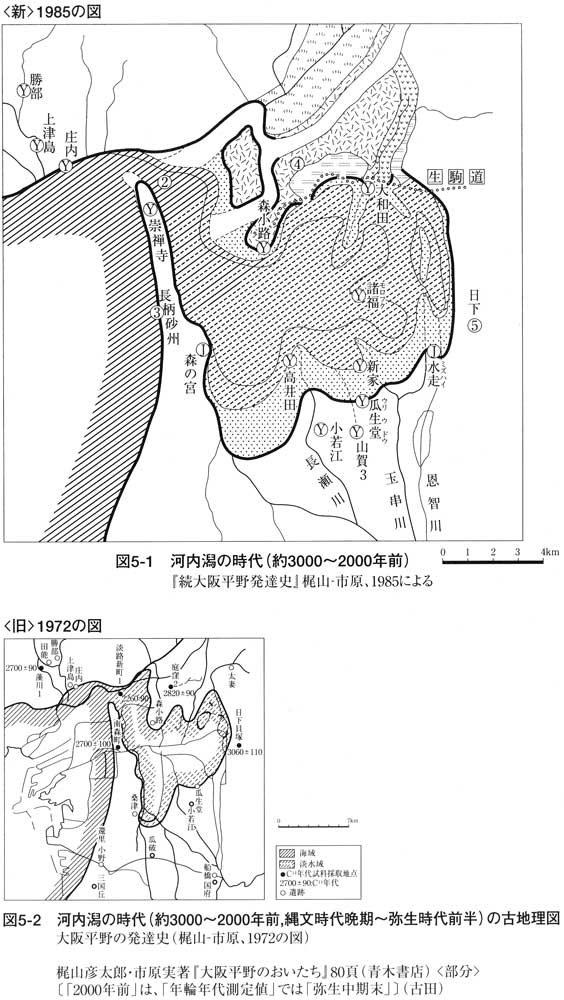

〈その七〉次のテーマは「大阪湾岸周辺の戦闘」問題だ。古事記の場合、舟(「御船」)で浪速の渡(大阪湾岸)から「青雲の白肩津」(日下の蓼津)へのルートを進んでいる。これは現在の地形では理解しえない。津田左右吉の言う「六世紀の大和朝廷の史官」の「造作」でも、無理だ。なぜならその時間帯ではすでに、「舟」で、そのような“進入”は不可能だったからである。

しかし、神武の時代(弥生中期末)では、ちがう。現在の大阪湾から、さらに奥(東)へ「河内湾」が入りこんでいたからだ。この地形なら、神武の「日下への(舟による)進入」はまさに十分に可能だったのである。

図1をめぐって、もう一つの注目点、それは「南方」だ。古事記中の一節「南方より廻幸するの時」(神武記)は(日下の在地とも関連し)、本居宣長を悩ませた。文字通り、“南の方角”と解したからである。

しかし、現在新幹線の新大阪駅の一帯は「南方」だ(阪急京都線及び地下鉄(西中島)線に、この駅名がある)。淀川の流域にあり、本来は「南潟」なのである(大阪駅の「梅田」は、本来は「埋田」であろう)。

肝心の一点、それはこの「南方」が弥生時代における“大阪湾と河内湖との接点”に位置していることだ。だから、神武たちの「軍船」は日下の盾津における敗退のあと、この「南方」をへめぐって逃げ去る他はなかった。すなわち、江戸時代の地形しか知らなかった本居宣長、彼を悩ましたこの一語、それは弥生時代の実地形においては、きわめて真実(リアル)だったのである。

(右の「南方」の位置について、最初わたしは“大阪湾と河内湾(湖)の接点”の「北端部」に印していたが、これは「南端部」が正しい。些少の誤差ながら、重要である。故、中谷義夫氏の早くからの御教示によって『神武歌謡は生きかえった』〈著者〉新泉社等において訂正させていただいた。)

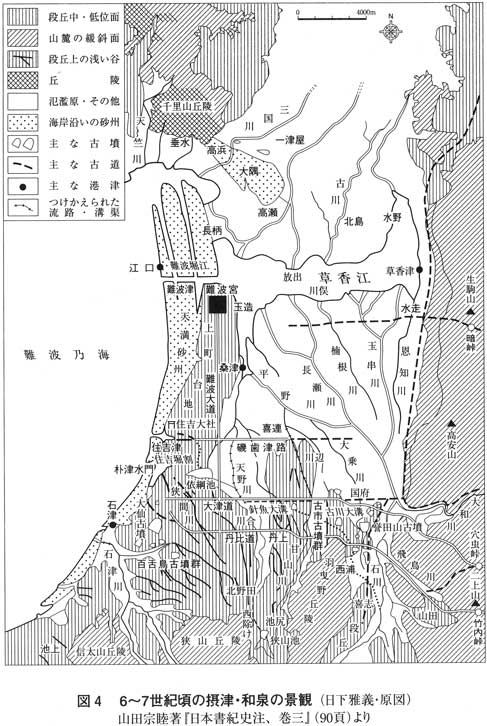

なお、この大阪湾近辺の時代別地質変動については、故、梶山彦太郎・市原実共著の『大阪平野の発達史』『続大阪平野発達史』及び『大阪平野のおいたち』(一九八六、青木書店刊)に詳しい。(3)

九

〈その八〉これに対し、興味深いのは、日本書紀の方だ。大阪湾岸までは、一貫して「船行」であったのに、この難波碕以後は、「陸地」内の「遡流」(川の流れをさかのぼる)に転じて「河内国の草香邑(日下)の青雲の白肩津」に至ったという。

さらに「歩(かち)によって龍田(奈良県北葛城郡王寺町近辺)に趣き、ひきかえして東膽駒山を越え、中洲(大和盆地か)に入ろうとしたけれど、長髄彦の軍にさえぎられて果たさず、再び草香津(日下の盾津)へ帰った」というのである。

右の進軍や退軍の状況は、現代の地形ともほぼ同類である。すなわち、「河内湖」はすでになく、淀川や大和川をさかのぼって大和盆地に至るコースがメインだ。そのコースによる侵入に失敗し、生駒山を登ろうとし、これにもまた失敗する。この状況は、すなわち八世紀の日本書紀成立期の大阪湾岸の地理的環境を反映している。もちろん、現代における大和川の“直接西行”による海岸到達など、幾多の地理的状況の諸変化はあるものの、「河内湾及び河内湖の陸地化」傾向という一点においては、八世紀と現代は大局において「同一時代」の方向に属しているのである。

日本書紀の編者は、右のような地理的認識に立っていた。それゆえ、古事記のしめす、船団による「日下の盾津」への(海上)進入を非とし、右のような「原文改定」を行ったのである。新たな「お話」を造ったのだ。

この「原文改定」の事実は、すなわち古事記の文面の「原初性」をしめす。その本来の説話は真実(リアル)だった。いいかえればやはり、神武は「実在」だったのである(この点、注記及び補参照)。

十

〈その九〉次は「紀国の男之水門」(古事記)の問題だ。「血沼海」(和泉国和泉郡茅渟海)と「紀国の竈かま山」(紀伊国牟婁郡)との間に出現している。

この「間」で「水門」と言えば、紀淡海峡。これが“常識”だ。ことに「紀国の」という限定詞から見れば、これを「和泉国日根郡内部」の「男里」などに比定するのは妥当ではないであろう(岩波本、日本古典文学大系注では、右の「和泉国日根郡」について「古くは紀伊に属していたのであろうか。」と言っているけれど、和名抄などにも、全く根拠がない。日根郡は和泉国に属している)。

一方、確かに、この日根郡には次のようにある。

呼於(唹)

[口袁]唹郷 高木驛名

[口袁]唹驛 延喜式兵部省、高木驛名

男神社 延喜式神名帳

雄濱 住吉神代記

をつ 土佐日記

雄山道 後紀、延暦廿三、十、甲寅

(『和名類聚抄郷名考證、増訂版』)

わたしはかつて分析した。

大倭(おほちくし)豊秋津島

天御虚空(あまつみそら)豊秋津根別(古事記、国生み神話)

の「豊秋津」は“豊国の秋(安岐)の津”であり、これを大分県の国東半島の安岐(町名、川名)の津であると見なしたのである。

けれども、真の問題は、その次にある。安岐川の河口の「港」など、まことに小さい。右のような「大倭」(「おほやまと」ではなく、「おほちくし」 (4) )を代表しうるものではない。では、何か。

ズバリ、言えば「別府湾」だ。筑紫(関門海峡。北九州市など)側から見た場合、別府湾の入口ともいうべき地、その「安岐」によって、その先の「別府湾」を指していたのである。

わたしは『古代史の十字路万葉批判」において、この別府湾に、あの「天の香具山」(鶴見岳)が存在することを論証した。あの別府湾を指す表記だったのである。

今回も、同様だ。大阪湾側から見て、紀淡海峡の入口に近い「呼唹(おお)」の里、その地を「基点」として、その先の「紀淡海峡」を「男の水門」と呼んでいるのではあるまいか。「紀淡海峡」なら、まちがいなく「紀国」に属しているのである。正確だ。

〈その十〉その点を「誤認」したのが、日本書紀だ。

「軍、茅渟の山城水門(やまきすいもん 亦の名は山井水門。茅渟、此をば智怒と云ふ。)に至る。(五瀬命の死)時人、因りて其の處を號(なづ)けて、雄水門と曰ふ。」

ここでは、茅淳の中の山城・山井の「みなと(=港)」という、小さな一点が「雄水門」とされている。「紀淡海峡より、はるかに北方の地点」が指されているのだ。従って古事記のような、

「紀国男之水門」

の中の「紀国」の表記が“削られ”た。

「水門」は「港」の意へと“矮小化”されたのである。

しかし、古事記の「速吸門」が「速吸の港」ではなく、鳴門海峡であったとすれば、この「男之水門」もまた、紀淡海峡と解する。それがことの筋道ではあるまいか。

十一

〈その十一〉次、「竈かま山」間題。古事記では、

「其の水門を號けて男の水門と謂ふ。陵は即ち紀国の竈山に在り。故、神倭伊波禮毘古命、其地より廻り幸(い)でまして、熊野村に到るの時、(下略)」

とあり、この「其地」について本居宣長が、

「其地そことは男水門を指さすなり。」

(古事記伝)

と言い、岩波の日本古典文学大系の注も、これに従っている。

しかし「其地」というのは「水門」ではなく、直前の「竈山」を指しているのではあるまいか。

あの「速吸門」の時は、次の段にうつるとき、

「故、其の国より上り行くの時」となっている。ここは(「速吸門」のケース以上に明確に)「紀国の男水門」とあるのであるから、もしこれが「男水門」を指すとしたならば、同様の表記(「其の国」)が望まれよう。

宣長は、

「日本書紀に従って、古事記を読む。」の立場から、「男の水門」を、日本書紀の“解釈”したところに従っていた。

「男之水門(ヲノミナト)、神名帳に、和泉ノ国日根ノ郡男(ヲノ)神社(二座、)和名抄に同郡於唹(ヲノ)乎郷あり、(今に男ヲノ里村と云あり、男ノ神社も即此ノ村にあり・和泉志に一座ハ神武天皇今稱二シ男ノ森明神一、一座ハ彦五瀬命今稱ス二濱ノ天神ト一といへり、)是レなり、和泉ノ郡の南なれば、此(コレ)も路ノ次(ツイデ)よく合ヘり、但シ紀ノ国とあるは傳ヘの誤リならむか、(下略)」

(古事記伝)

とのべ、

「男之水門=日根郡男(里)」

説に立っていた。従って「水門」を「地」と呼ぶという「不自然な解釈」に従った。

ために「其地」を「そのち」ではなく「そこ」と“訓み変え”、「水門」の二字に“当てやすく”したのである。後来の多くの解読家も、それに従った。

以上、些事に対して繁論をほどこしたようであるけれど、ここでも宣長の読法たる要所において、

「日本書紀に従う」

手法がつらぬかれている事を、それが古事記の原文を「そのままに解せざる」態度が現われていることを指摘した。

宣長がくりかえした、古事記の伝承を、

「さかしらを加えず、ありのままに読む」

の立場、その「正面(表向き)のイデオロギー」によって、従来わたしたちは或は“まどわされ”つづけていたのではあるまいか。

〈その十二〉次は「紀の川、遡上」問題。「なぜ、神武は紀の川を遡上しなかったか。」これは意外に重要な問題だ。もちろん、これを「非」とし、“神武は紀の川を遡上した”という立場をとる論者もありうる(5)であろうけれども、それは記・紀ともの「記載を無視する」立場だ。

その上、すでに大阪湾から日下の盾津に入り、そこで長髄彦に敗退し、血沼海(堺近辺)で当初の指導者(五瀬命)を失った神武たちが、“敗残の兵”をひきいて、紀の川を遡上したとは思われない。

なぜなら、紀の川沿いのルートで大和(奈良県)への道路を辿ったことのある人なら、周知のように、ここはきわめて“通りやすい”大道である。無論、現在のような自動車用の通路ではないけれど、「紀の川」自体は昔も今も、健在である。大和や和歌山の周辺の山谷の水を集めて(紀淡海峡側の)海へと向かっている(無論、若干の河川流の変動のあったことは、知られている。後述)。

それ故、昔も今も、この「紀の川ルート」が「和歌山〜大和盆地」間の代表的ルートであること、疑いはない。

では、神武の軍はこのルートを遡上しえたであろうか。 ーー否だ。なぜなら、

第一、大和盆地の勢力(長髄彦との連係勢力)が、このような「代表的ルート」の一からの「再侵入」に対し、警戒を怠っていたとは考えられない。

第二、一つの川の「上流側と下流側」の両者が交戦したとき、もし人数等に大差がなければ、上流側が圧倒的に有利である。なぜなら、上流側の「戦闘用の舟」が何隻か流れに乗じて降るとき(その一部でも)、いったん下流の岸へ降り立つことに成功すれば、その敵の上・下「両側」からこれを攻撃しうるからである。下流側の勢力には、無論このような戦法をとることは不可能だ。

第三、いったん日下の楯津で敗退した、その“敗残軍”たる神武軍が、右のような「代表ルート」の通行に成功しうるとは考えられない。

第四、そして史料事実において、記・紀ともに「紀の川からの大和侵入」を伝えるものはない。

〈その十三〉右のテーマについて、看過すべからざる、先行の好論文がある。義本満氏の「紀ノ川の神武」(一九八一 (6) )がこれである。氏は次の諸点を指摘された。

(一)竈山の位置は、海岸部よりかなり“入りこんだ”地帯にある(和歌山市南部)。

(二)しかし、弥生時代の地形(日下雅義「紀伊湊と吹上浜」奈良・平安時代による義本作図 (7) )によると、十分にリーズナブルであり、神武たちは「軍船」を以てこの地に至りえたと思われる。

(三)その場合にも、この位置は、かなり東へ入りこんだ位置(紀ノ川の河口から約六キロ)にある。

(四)従って、神武たちはただ五瀬命の「埋葬地」を求めるだけの目的で、ここまで来たとは考えにくい。

(五)やはり、いったんは「紀の川、遡行」を企画してここに至り、敵(名草戸畔ら)の抵抗に遭い、このルートによる「大和侵入」を断念したもの、と思われる。

以上の考察が、短論文ながら、的確にしめされている。わたしの採った「神武研究」の学問的研究方法のさらなる発展をしめされたのである(氏は、市民の古代副会長)。

十二

〈その十四〉次は「戸畔」(日本書紀)の問題である。

名草戸畔 ーー名草邑

丹敷戸畔 ーー熊野の荒坂津

いずれも、神武がこれを「誅」した、と書紀は伝えている。しかし、古事記にはない。従って、その「信憑性」は、必ずしも十分とはなしがたい。

ただ「戸畔(とべ)」という称号は、「神武以前」にさかのぼる、現地の称号として、これを見なしうるであろう。先の義本論文にしめされているように、左のような「戸畔」(書紀)「戸辮」「刀辮」(古事記)という称号が現われている。

書紀

1名草戸畔(神武紀)

2丹敷戸畔(神武紀)

3新城戸畔(神武紀)

4荒河戸畔(崇神紀)

古事記

A 苅幡戸辮(開化記)

B 荒河刀辮(崇神記)

C 苅羽田刀辮(垂仁記)

D 弟苅羽田刀辮(垂仁記)

義本氏によれば、

「土地の伝承では、名草戸畔は女性といわれ、」

と書いておられる。或は「縄文期」にさかのぼる称号であるかもしれぬ。縄文は「女性中心」の時代であったからである。

右の「3」の「新城戸畔」は層富縣(そほのあがた)の波[口多](はた)丘岬(大和国添上・添下郡か)にあり、やはり神武に「誅」された、とされている。

波[口多](はた)の[口多]は、JIS第3水準ユニコード54C6

後述のように、これも銅鐸圏の中における称号、そして或は「縄文以来」の称号である可能性が高い。今、ここで、

「神武以前に、すでに『称号』が存在した。」

という、自明の事実を確認しておきたい。津田左右吉が、「論証」なしに“前提”したような、

「すべての称号は、天皇家による授与である。」

という「命題」は決して正しくない。津田左右吉は「記・紀の造作性」を強烈に主張し、その後に、右の「命題」を、何等の確証も、証明もなしに、これを、

「自明の命題」

として“樹立”しようとしたのである。そして彼が戦後、文化勲章を授与されるに至り、戦後史学もまた、「作られた王道」そして、「作られた定説」として、これに従順に従ってきたのである。

「天皇家以前から、称号は存在した。」

この命題こそ、史料事実のしめすように、むしろ自明のテーマなのである。

十三

〈その十五〉次は「天磐盾」問題だ。

「遂に狭野を越えて、熊野の神邑に到り、且(すなは)ち天磐盾に登る。」

(神武紀)

右の「天〜登る」の一句は、不審である。なぜなら、

(1) この地帯(熊野)は「天」(「海人」族の領域を指す)と呼ばれる領域ではない。有名な「天の香具山」(大和)も、本来は「香具山」であり、通称は、豊後の「天の香具山」(鶴見岳)からの“換骨奪胎”であることが判明した(『古代史の十字路 ーー万葉批判』第三章、参照)。

従ってこの熊野の地に「天の〜」という表記の存在することは不自然である(この点、古賀達也氏の御示唆による)。

(2) 「磐盾」について、従来は次のように書かれていた。

「新宮市新宮の熊野速玉神社の摂社神倉神社の境内である神倉山をこれに擬する説が通証以来行われている。神倉山は長寛勘文に熊野権現垂迹の所として見え、後に高倉下の縁故の地として伝えられた。」

(岩波、日本古典文学大系、一九四ぺージ)

現地では、この「磐盾」を、或は神倉山の西側の崖地に当て、或は神倉山の山頂部の「ごとびき岩」に当ててきた(後者は、現在、その旨を記した石碑が建てられている)。

しかし、前者の場合、確かに「磐盾」の形姿をもってはいるものの、そのそばには、有名な「火祭コースの石段」があり、神倉山に登るメイン・ルートをなしている。

これに対し、その西側の岸壁を“ロック・クライミング”のように「登る」べきいわれがない(現在は、その崖の一部のみ残存)。

また後者の場合、この巨岩は、旧石器・縄文以来の「巨石信仰」の対象であり、これに「登る」などというのは、“正気の沙汰”ではない。涜*神の所為である。

さらに、その形状は、いわば“うずくまった動物”(「ひきがえる」か、「大亀」など)ようであるから、これに対して「磐盾」などといった形容は、決してふさわしくはない。

いずれの点からも、不自然な理解という他はない。

(3) 別府湾(大分県)には、二つの「登り立て」がある。一は、天間区、一は、浜脇区だ。後者の「「登り立て」は工藤安賀太家の裏にあり、別府湾を眼下に見おろす、絶景の地である。もちろん、「海原」も、「鴎」も、ある(『古代史の十字路 ーー万葉批判」参照)。

その工藤家の裏は「岸壁」であり、その上に登れば、一段と絶景はひろがっているようである(工藤家の御当主による)。

第一、ここは、文字通り「天(海士)の」と呼ばるべき地である(和名抄)。

第二、この地帯では「岸壁」を“たて”と呼ぶようである(武器の「盾」と同類。平面で、“突っ立つ”形状)。

第三、この浜脇区の「登り立て」は、この地帯に対する「国見」(統治者の“支配と征服”の誇示)にピッタリである。

第四、日本書紀の神武紀末尾に現われている「脇上の[口兼]間(ふくま。〈非、ほほま〉)」における「国生み説話」が、同じく、近畿(大和盆地)ではなく、この地(別府湾)の西隣、由布院盆地における「作歌」であったこと、すでに論じた(『盗まれた神話』)。

第五、この「由布院の国見」も、右の「別府湾の国見」も、いずれも同じく、「九州の説話を、近畿へと、換骨奪胎したもの。」という共通性格をになっていたのである(「降臨以後 ーー記・紀の構造(二)」多元No.48、Mar,2008、参照)。以上によって「神武の行動」としては、この一句は完全なる「造作」であり、非史実であることが判明する。

涜*神の涜*は、JIS第3水準ユニコード7006(涜の旧字)

十四

〈その十六〉「横刀」授与の問題。熊野の高倉下に関する「横刀」(古事記)或は「剣」(日本書紀)の授与(「降獻上」)の説話が著名である。

記・紀ともに、大同小異の形だけれど、その差異点及び共通点は左のようだ。

(A) 古事記は「天照大神、高木神」の二神が主格となり、あとに「高木大神の命以(も)ちて」とあるように、むしろ「高木神」の方が“活躍”の中心をなしている。

(B) これに対して日本書紀の場合は「天照大神」に“一本化”されている。

右は、(B)の方が日本書紀の成立した「八世紀前葉」における近畿天皇家の「立場」が反映して「改削」されたのではあるまいか。

これに対して古事記の場合、神武の出発のさい、

「即ち日向(ひなた)より発し、筑紫に幸行す。」

とある。右の二点(両地)のもつ意義は左のようだ。

〈α〉「日向」は“吉武高木”の地である。初代の「ニニギの命」と共に、今問題の「高木の神」の祀られていた可能性が高いのではあるまいか(「最古の三種の神器(宝物)」をもつ陵墓のそばに“二重の建造物跡”が発掘されている。神殿跡か)。

〈β〉「筑紫」は“筑紫郡筑紫村”に当たり、現在の太宰府の近傍である。すなわち、後代の「天満宮」の地である。

「天満」は「天(海士)御津(みつ)」を漢音化したもの。「天つ神」(天照大神をふくむ)を祀る神社に参るべき(御笠川の)津をしめす。すなわち「天照大神などを祀る社」の地である。神武は“旅立つ”前に、この地に至り、「天つ神」に前途の安全と多幸を祈ったのであろう。

以上のような「出発当初の経緯」と、この熊野における高倉下の「横刀」授与説話のあり方とは、よく対応していると言いえよう。

これに反し、日本書紀の場合は、八世紀後半前後のイデオロギーたる「天照大神、中心主義」によって「原伝承の改削」を行っているのである。たとえば、天武天皇の有名な「壬申の乱」時の叙述に、

「丙戌に、旦(あした)に、朝明郡の迩太(とほ)川の邊にして、天照大神を望み拝す。(天武紀、元年六月二十六日)」

とあるような「天照大神、中心主義」と、日本書紀は一致せしめているようである。

十五

〈その十七〉ここにおいて「神話と史実との関係」について考察しておきたい。

「問い」の一点は、次のようだ。

「この『横刀、授与』説話は、“神がかり”的であるから、当然『史実』ではありえない。従ってこの「神武の熊野進入説話」自体もまた、史実ではありえない。」

と。このような命題は成立しうるであろうか。

率直に言って、わたしは「非」と考える。なぜなら、あのホメロスのイリヤッドに対して、年来のヨーロッパの文献学者たちは「非、史実」と見なしてきた。なぜなら、例のトロヤ戦争勃発の「起因」となった、パリユをめぐる三女神(ヘラとアフロデイテとアテナ)の嫉妬と対立(三女神の中の「最美神」を。ハリユにきめさせる)の説話などが、全く架空の“空想的説話”である点から、そのような説話をふくむ(「起因」とする)トロヤ戦争自体が「史実」ではありえない。 ーーこれが永年のヨーロッパ古典学・文献学者の理路だったのである。

しかし、シュリーマンの発掘は証明した。トロヤ戦争が史実であったこと、その事実をしめした。従って例の“空想的説話”部分は、史実を語るさいの語り口、すなわち“装飾部分”をなしていたのである。

今問題の、「熊野進路中の、高倉下説話」のもつ“説話の中の位置”もまた、わたしは同一と考える。

先の「天孫降臨」説話の場合、「天若日子」をめぐる「還矢(かへりや)」の説話なども、「事実」としては到底ありえない話だ。だからといって、それを根拠として「天孫降臨の非史実性」を説く論者がいるとすれば、それはあやまっている。なぜなら、先にものべたように、「天孫降臨」地たる「筑紫の日向(ひなた)」はまさに「三種の神器」群分布の中心部にあり、その「降臨」の史実性を証明している。

さらに、筑紫(福岡県)を中心とする地帯において「弥生前期、以前」と「弥生中期以降」との間に、出土物分布上の「画期線」があり、そこで“激変”を生じている事実が右(「天孫降臨」)の史実性をありていに証明している。

それ故、やはり「天若日子、還矢」説話は、一片の“装飾部分”にすぎなかったのである。

もし、右の「論理の導くところ」を“非”とする論者ありとすれば、この一点に関する、より鋭利なる分析と反論が是非とも必要とされることであろう。

十六

〈その十八〉次は「河尻」問題だ。古事記では次のように記している。

「吉野河の河尻に到るの時、筌(うへ)を作(ふ)せて魚を取る人有りき。」

この「河尻」について本居宣長は次のように書いている。

「熊野より山越に幸行で、吉野へ出でたまはむ地は、なほ川上といふべきあたりにこそあらむを、河尻としもいへるは、地理を考るに、違へるがごとし。」

(古事記伝)

岩波の日本古典文学大系の注でも、右の一文を引用した上、次のように書いている。

「・・・とあるように、地理が乱れている。」

と。しかし、この両者とも「河尻」の一語に対し、「吉野川の河口」引いては「紀の川(吉野川の下流域)の河口」のようなイメージをいだいているようだ。

だが、「野尻」「田尻」「井尻」「塩尻」などの地名があるように、この「尻」は決して“頭部に対する下半身部”を指す言葉ではない。人間の人体中、「尻」と呼ばれるところが“ふっくらした丘陵部”の形状をなしているように、そのような地形に対する自然地名なのである。(8)

第一、古事記の“編集”に関与した天武天皇や太安万侶は、飛鳥の浄御原宮でこれを行った。いわば「飛鳥人」だ。飛鳥から吉野までは指呼の間にある。一日か、半日の行程だ。その吉野の地が、「川の下流域」の意味での「河尻にあり」などと錯覚するはずがない。宣長の「地理錯乱」説は、失礼ながら妄断という他はない。

思うに、日本書紀の中で、

「乃ち丹生の川上の五百箇(いほつ)の真坂樹を抜取(ねこじ)にし、以て諸神を祭る。」

という文面が(後文の中に)あるのを見て、右のような「断」を行ったのではあるまいか。

「日本書紀によって古事記を読む」

立場である。

もちろん、この「河尻」を以て現在の「丹生川上町」あたりに比定すること自体は不可能ではない(川上町の中に「野尻」の字地名がある。 ーー伊藤義彰氏による)。

けれども、そのことと「古事記の、ありのままの原文」を“さかしらに”疑うこととは、ことの筋道として別問題なのではあるまいか。軽易である。

〈その十九〉「贄持(にへもつ)」問題。右の「河尻」をふくむ文面につづき、

「爾(ここ)に天つ神の御子、『汝なは誰ぞ。』と問へば、『僕あは国つ神、名は贄持之子と謂ふ。』と答へ曰(まを)しき。」とある。

この「贄持」は「にへもつ」(或は、「にへもち)」だから、「丹辺」(“丹”のとれる地帯)の「もつ(藻津)」(或は「もち(藻神〈ち〉)」の意であろう。現在も、「丹生(にぶ)川上村」と言い、「丹生川」の名があるように、この地帯は「丹の産地」として、知られている。

すなわち「にへもつ(或は「にへもち」)は、地名、もしくは神名なのである(日本書紀では「にへもつ」の表記)。

これに対し、古事記は「贄持」の字をあて、いかにも“献上物を持参した”かのようなイメージを“盛っ”た。

さらに日本書紀は「苞苴擔(珥倍毛菟)」の字をあて、あたかも“荷物運搬人”のごとき、身分低き人であるかのイメージを“盛り”こんだ。

いずれも、イメージ上の「虚構」だ。だが、その「発音」のしめす地名そのものは、川上町近辺の「丹の産地」を端的にしめしていたのである。

〈その二十〉「井光」問題。次いで古事記には、次の文面がある。

「其地より幸(い)行でませば、尾生(あ)る人、井より出で来りき。其の井に光有りき。爾に『汝は誰ぞ。』と問へば、『僕は国つ神、名は井氷鹿ゐひかと謂ふ。』と答へ曰しき。」

これも、先の「贄持」と同じ。パターンだ。「井氷鹿ゐひか」とは“井戸の中に氷を保存する場所”だ。いわゆる「氷室ひむろ」の原初的形態だ。

わたしはかつて京都市左京区の北白川に住んでいた。そのとき、冬も、子供を連れて山頂に登った。一面に雪景色、猿が連れだってたわむれていた。

熊野〜吉野間の山中も、同じだ。冬は雪が降り、谷間には氷が結晶する。その氷を保存するため、この山々の「北面」に当る、この吉野の川上町近辺では、“井戸の中の横穴などに氷を貯える”ことが行われたのではあるまいか。その氷を保存するために入るとき、或は出るとき、綱で腰をしばり、出入りしたことであろう。その「作業姿」が右の「尾生る人」の描写となったのではあるまいか。

これに対し、

「其の井に光有りき。」

というのは、今ならサーチライトかとも言うところだけれど、実は「ゐひか」(井の氷の場所)に対し、「氷光」と当て字したところから、“作り出されたイメージ”なのであろう。「贄持」の“イメージ”と同じだ。

けれども、ここでも基本の地名は、真実(リアル)な「土地鑑」にささえられているのである。

十七

すでに「日向→大和(侵入)」までの行路間の各点に対する吟味は終った。

今は、直ちに、肝心の「熊野〜吉野」間の“山越え”の方法についてのべよう。

今までにのべてきたところを整理すれば、

(1)紀の川からの遡行は(敗軍の軍団たる神武たちにとって)不可能であった。

(2)同じく、熊野川の遡行もまた、不可能であった。

以上だ。従って残されたところ、それは

「尾根伝いの山越え」

の道しか、残されていなかったのである。

熊野〜吉野の間には、

妙法山・烏帽子山(大森山)・大雲取山《新宮→瀞八丁》大森山・中八人山。涅槃岳・(法主尾山)・地蔵岳・大日岳・釈迦岳・仏生岳・大栂山・大普賢岳・山上ヶ岳・(白髪岳)・大天上ヶ岳・四寸岩山・高取山

(瀞八丁→吉野・川上・井光)

右は、いわば“代表的”な山々であり、他(東・西側)の山々もまた、周囲の領域に連なっている。

これらの山々の尾根々々は、いわゆる「尾根伝い」の“メイン・ルート”となっている。現在では、修験道の行者の、いわゆる「千日回峰」の場として知られているけれど、本来は、いわゆる「縄文ルート」だ。

弥生時代にはすでに人々は平地に「稲作水田」を作り、そこを生活の本拠とした。通路も、大・小の河川ルートが中枢の位置をしめた。

けれども、縄文時代、山々が獲物の生活の場であり、その「尾根」は人間の通路として、もっとも安全なルートとなっていた。なぜなら、見晴らしがよく、他の獣や人間の外敵の襲来に対して、いち早く対応しうるからである。

わたしが北白川にいたとき、そこ(比叡山の麓)から、ストレートに山頂に至る、狭い道があった。時には、狭い小川の中を足をひたしつつ登ってゆく。しかし、あの迂回を重ね、延々とつづく車(バス)道とは、およそ比較にならぬほど、“容易”に、山頂に至ることができた。その山頂からは、周辺の山々への「尾根道」がつづいていた。いわゆる「比叡山の千日回峰」として、著名の道である。

神武の採った道、そのコースはこのような「縄文ルート」だったのではあるまいか。それは、大和盆地内の長髄彦側と連係する勢力にとっても、“予想外”のルートだったであろう。少なくとも、それは通常の道のような「本道」ではないから、それらのすべてに対して、軍事的に警戒する、というようなこともなしがたかったのではなかろうか。

そこに、神武の“乗じえた”一すじの可能性があったのである。

十八

では、そのようなルートを、九州から来た神武は、なぜ「見出し」かつ「利用」しえたのであろうか。この疑問だ。

この疑問に答えるのは、次の一句である。

「今、天より八咫烏を遣はさむ。故、其の八咫鳥引導(みちび)きてむ。其の立たむ後より幸行(い)でますべし。」と。

この点、日本書紀の方では、

「頭八咫烏(やたのからす)有りて、空(おほぞら)より翔(と)び降(くだ)る。」

とあるから、「八咫烏」とは文字通り「鳥とり」なのである。わたしが戦時中に小学校で習ったときも、「烏」が神武天皇を案内したという「画」と「文」になっていた。だから、そう“覚え”ていた。

だが、三十代、京都に住み、四十代に古代史に向かい、五十代に読者の会の方々と相知ってより、“驚か”された。

市民の古代の初代会長の中谷義夫さんは、奥さんが「八咫の烏の子孫」だという。さらに、現在、古田史学の会の代表、水野孝夫さんは、御自身が「八咫烏の子孫」だという(お二方の間には、直接の親縁関係はない)。

いずれの例も、しめしている。「八咫烏」とは、人間であり、動物(鳥)ではないのだ。そして古事記のしめすところは、日本書紀とは異なり、「鳥」ではない。「人間」なのである。

「古事記は、真実(リアル)であり、日本書紀は、空想的に造作している。」

その実例の一が、ここにも見事に現われている。

十九

「八咫烏」とは、いかなる人間か。なぜ、“案内人”たりえたのか。この問題を追究しよう。

九州の中で最大の「黒曜石」の産地、それは腰岳(佐賀県)である。伊万里市の南側に聳え、「伊万里富士」と呼ばれている。

わたしは伊万里市の教育委員会に行き、その教育長さんに聞いた。

「ここでは、黒曜石のことを何と言いますか。」

各地で、聞き、いつも“空しい”答えをえていた問いだった。「分かりません」「黒曜石と言います」など。わたしが問うたのは、漢語ではない。「縄文時代の呼び名」だった。しかし、ここではちがった。

「『からすんまくら』と言います。」

教育長さんのお答えによどみはなかった。それもそのはず、机上には「からすんまくら、第何号」という会誌が置かれていた。市の公報である。当地では、周知の名前だったのだ。

「それは、どういう意味ですか。」

わたしが問うと、教育長さんは、いきなり広い室内の多くの机の前の人々に大声で呼びかけた。

「おーい、みんな。『からすんまくら』の意味、知っちょるか。」

九州男児らしい、あけっぴろげな、問いかけだった。室内では、どの机でも、いっせいに首が横にふられた。

「知っちょらんですたい。『ん」は、『の」のことですが。」

わたしは、厚く礼を言って辞した。

* *

その後、わたしの探究がはじまった。

そのときは、後半の「まくら」が焦点だった。「ま」は「真」、接頭語だ。「くら」は「高御座(たかみくら)」の「くら」。“祭りの場”を意味するのではないか。そう考えた。

そこで各地を巡歴した。たとえば、暗(くらがり)峠(大阪府と奈良県の間)。「〜がり」は、吉野ヶ里(佐賀県)や尖石(と(がりいし、長野県)や足柄(あしがり及びあしがら)(神奈川県と静岡県の間、万葉集)の「がり」だ。語幹は「くら」「と」「あし」である。

暗峠の現地へ行ってみると、そこでは、山の頂上部で山全体にかなりの「長さ」で、しめなわがはりめぐらされていた。文字通りの“祭りの場”であった。

新潟県と福島県との県境の御神楽山(みかぐらやま)も、そうだった。「みか」は甕。「くら」は“祭りの場”。山頂から少しさがったところに、「縄文遺跡」(集落あと)があった。「山への祭祀」のための小住居跡と見えた(「神楽(かぐら)」に付会した伝承は、後代のものか)。

各地にある「佐倉(さくら)」(千葉県)、「桜新町」(東京都)の類も、その本来の姿は、“祭りの場”(縄文時代)に淵源するものなのではあるまいか。

以上の帰結は、次のようだった。

「黒曜石を“祭りの場にあるもの”として表現する、これは縄文語だ。なぜなら、金属(銅、鉄、金等)の流入によって急速にその価値が急落した、弥生時代以降、あたらしくこのような『名称」のつけられるはずはないからである。」

と。「縄文語の確認」 ーーそれはわたしにとって、重大な発見だった。

* *

今回、思考の探索を向けたのは、前半だった。「からす」である。「す」は「須磨」「鳥栖(とす)」などの「す」。獣や物や人間の“集合”をしめす言葉である。

「から」は、簡明だ。「か」は「かみ(神)」の「か」。“神聖な”という意義の接頭語である。本来は「名詞」であろう。

「ら」は「そら」「むら」「うら」などの「ら」。日本語でもっとも“ありふれた”接尾語である。

従って「から」全体では、“神聖なもの”の謂(い)いであろう。“神聖なもの”とは、何か。当然、「黒曜石、そのものの名」そう考える他はないであろう。

わたしたちには、古来“なじみ深い”言葉、この一語こそ、腰岳の黒曜石の呼び名だったのであった。

* *

日本の古代史上、著名の「倭」(倭人・倭国)は、本来の発音は「わ」ではなく、「ゐ」であったから、これは「井」を意味する。わたしはそう考えるに至っていた。海洋民が陸上に生活拠点を求める場合、必ず「井戸」の存在を中心にしていたからである。

その「倭」の人々の存在の範囲、それは“腰岳の黒曜石の分布圏”(縄文時代)を背景にしていたのではないか。「弥生時代の『倭』の背景をそこにもとめたのである。

韓国の光州の博物館へ行ったとき、幾多の黒曜石の鏃が展示されていた。その出土地の解説展示はなかったけれど、学芸員の方にお聞きすると、果たして「腰岳」だった。わたしの目に“見えた”通りだった。この地帯も、“腰岳の黒曜石の分布圏”に属していたのである。

一方、下関(山口県)には、腰岳の黒曜石の「加工遺跡」が海岸の尖端部近辺に見出された。この地帯も、“腰岳の黒曜石の分布圏”に属していたのである。

このような「腰岳の黒曜石の分布圏」という縄文文明圏を背景として、弥生時代の「倭」は成立した。

わたしはそのように考えるに至っていた。

* *

韓国の「韓」を「から」と、わたしたちは訓んでいる。これは日本語だ。韓国人の方は、「韓」の字に対してそんな「発音」で訓みはしない。やはり「から」は日本語なのである。

一方、日本列島側にも、同じく「から」の地名があふれている。

「唐津」(佐賀県)

「加唐(かから)島」(同右)

「韓泊(からどまり)」(福岡県)

(和名抄では「韓良〈加良漢知〉」)

従来は、これらの地名に対して「対岸の韓国を原点にする」形の理解がしめされてきたようである。たとえば、

唐津ーー 「から」へ渡るための港

といった風に。しかし、これは正当ではないであろう。たとえば、右の「かから」などは、南方(太平洋)系の「ダブリ言語」であるから、このような形が、対岸の「韓国」から生まれた地名とは考えがたい。むしろ、こちらの方が「原初形」だ。

今、わたしは知った。この「から」は、“腰岳の黒曜石の分布の中枢域”すなわち、玄界灘の両岸に対する“呼び名”だったのではあるまいか。

これがわたしの理解だ。

* *

問題の「八咫烏」とは何か。「八咫」は長さ。手(指)はばの八倍の長さである。

「八咫の鏡」という名辞は著名だ。「三種の神器」の一にあげられている。これに当たる、とされているのが、あの平原遺跡(福岡県前原市)出土の五、六面の巨大鏡(直径、四十六・五センチ)だ。原田大六氏の発掘及び報告である。

わたしは考えた。

「従来、有名だった『八咫の鏡』とは、いわば“二番せんじ”の名称である。その第一次的存在、歴史的由来はこの『八咫烏』にある。」と。これを箇条書きしよう。

(A) 巨大な黒曜石を以て、「宝物」(神の映りたまう座)とし、これを「八咫のからす」と呼んだ。(縄文時代)

(B) 次いで弥生時代になり、他(中国・韓国)から、銅製の鏡が入ってきた。これに模して『八咫の鏡』という、中国や韓国にはほとんどない巨大鏡を作った。

(C) 歴史的には、第一次(A) →第二次(B)の発展である。

右がわたしの分析である。

**

ここで「山師」について語ろう。

この単語には“揶揄”と“侮蔑”のニュアンスがある。その視野の原点には「農民の目」がある。彼等は考える。

(1)わたしたちは、春、種を播き、秋、収穫をする。正常な、まともな職業である。

(2)これに反し、あの「山師」は「銅や鉄、金などの鉱脈を掘りあてたら、一攫千金だ」などと言いながら、たいてい失敗し、自分たちの「世話」になっている。と。

これだ。

これは「金属器の時代」である「弥生以後」だ。だが、「縄文以前」にはちがった。“黒曜石の出土地を求めて出歩きする、山の技術者たち”すなわち「山師」は、縄文の人々に尊敬される“職業だった”のではあるまいか。

従って、

「自分たちの集団は、あの『八咫のからす』を発掘した、由緒ある山師の後継者である。」

と。そのための“名乗り”だったのではないか。わたしはそう考えた。

もちろん、神武の時代は弥生だ。だからすでに、「黒曜石の山師」としての栄光の時代は去っていたであろう。そして「金属の山師」へと“転化”しつつあったであろう。

けれども、なお「縄文の栄光」をになう、この名を“誇り”としていたのではあるまいか。

彼が招かれた。「熊野→吉野」の「尾根歩き」のために。すでに彼にとって「歩いた」経験のあるルートだったかもしれない。もし、そうでなくても、「尾根歩きのノウハウ」は十分に身につけていた。いわば、その「プロ」だった。

「八咫の烏の導き」とは、まことにリーズナブルな表記だったのである。

* *

この問題の最後は「壱岐の黒曜石」問題だ。古事記には、

「今、天より八咫烏を遣はさむ。」

とある。「天」とは「天国」だ。壱岐・対馬を中心とした概念である。すでに『盗まれた神話」でのべたところ、その論旨を要約しよう。

第一、「天降る」(記・紀)という表記は、その対象地が「筑紫」「出雲」「新羅」の三領域に限られ、その「途中経過地」がない。

第二、従ってその原域(出発地)としての「天国」は右の三領域に囲まれた内部にある。すなわち、対馬海流の海上流域内の島々である。

第三、同じく、古事記の「国生み神話」中で「亦の名」としてしめされている古名において「天の・・・」と冠されている島々は、対馬海流上の島々を中心としている。

天比登都柱(伊伎島)・天之狭手依比売(津島)・天御虚空豊秋津根別(大倭豊秋津島)・天一根(女島)・天之忍男(知詞島)・天両屋(両児島)

第四、対馬の小船越にある「阿麻氏*留神社」は、天照大神の“原産地”と見なされる。以上だ。これが従来のわたしの到達点だった。

氏*は、氏の下に一。JIS第3水準ユニコード6C10

* *

「天国」の中心は、壱岐・対馬であるが、全島山ばかりの対馬は「神聖の島」、原の辻等の「平地」をもつ壱岐が、“人口中心”をなす。

その壱岐には、黒曜石が出土する。もちろん、腰岳のように“質・量”ともに広大ではない(腰岳には、現在でも、多く出土する。頂上にはカトリックの修道院がある)。

けれども、かなり良質の黒曜石の産地が、現在でも三カ所知られている。この点、同島出身の考古学者(福岡市教育委員会学芸員)の塩屋勝利氏に御教示いただいた(今年六月初旬、訪問予定)。

古事記中の「天より」の一言もまた、“拠りどころ”があった。真実(リアル)だったのである。

このときの「八腿烏」は「天国」領域、なわち壱岐・対馬を中心とする海上諸島の出身だったようである。

二十

大和盆地へと歩みをかえそう。

記・紀は、神武の交戦・和平相手として次のような人名をあげている。

古事記

贄持之子(吉野河の河尻)・井氷鹿(同上、近隣)・石押分之子(同上、山)・兄宇迦斯・弟宇迦斯(宇陀)・八十建(忍坂の大室)・登美毘古・兄師木・弟師木(磯城か)

日本書紀

兄猾・弟猾(菟田県)・井光(吉野)・磐押別之子(同上)・苞(苴)擔之(子)(阿太)・八十梟師(やそたける 国見丘)・兄磯城(磐余の邑)・磯城彦〈兄磯城・弟磯城〉・兄倉下・弟倉下・長髄彦・新城戸畔(層富県の波多丘岬)・居勢祝(和珥の坂本)・猪祝(臍見の長栖丘岬)

右の在地(大和)豪族との間の「交戦」や「和平」が一つ、ひとつ真実(リアル)であるか、想像による「造作」であるか、直接には定めがたい。当然だ。

だが、ここでもっとも重大な一事がある。それは、「弥生中期末までは、銅鐸が大和盆地からは叢出し、多在している。唐子・鍵遣跡等から、その鋳型や実物が発掘され、出土している。しかるに、弥生後期に入っては、一切の銅鐸類が消滅する。」という、この点だ。だから、この「中期末・後期初頭」という時期を「画期線」として、大和盆地に一大変動のあったこと、確実である。一点の疑いもない。では、その理由、その背景は何か。この切実な問いだ。

これに対して考古学界では次のように「回答」してきた。

「銅鐸は“共同体連合”の祭器である。それ故、大和に統一権力が出現するに及んで、消滅に向かった。その“先進地帯”となったのが大和である。」

と。大略、右の主旨をのべたのは、考古学者の小林行雄氏であった。「共同体」「統一権力」といった、マルクシズムの術語が“ちりばめられ”ていたため、その学説の信憑性は最高度に達していた。考古学界の「定説」に近い位置を占めつづけてきたのである。

しかし、考古学界外の場にある、わたしの目から見れば、到底「肯定」しえない。なぜなら、

(α)「統一権力」の“先進地帯”のはずの大和が、弥生後期において「無金属地帯」(銅鐸を除く)であることは、不審だ。

(β)「大和周辺」の地帯(滋賀県・愛知・静岡県)では、弥生後期において、最大の巨大銅鐸が出現していること、周知である。しかるに、その“中枢”の地形に当たる大和盆地のみ、「銅鐸消滅」というのは、異常である。「統一権力の出現」という小林仮説では説明しがたい。

以上の矛盾に対し、これを正当に「解明」しうる命題は何か。それは他でもない。

「反銅鐸勢力の大和盆地への侵入」

という命題である。すなわち「神武の侵入」を実在とすることだ。

その場合、大和盆地内には、銅の産地がないから、或は従来の銅鐸を溶解し、或は既存の銅材料を転用して、もっとも効率的な武器としての「銅鏃」を作る、それ以外の方法はありえなかったのではあるまいか。

その上、近年、唐子・鍵遣跡から、北部九州(福岡県・佐賀県)特産の「中細型銅矛」と「巴型銅器」の破片(転用品)が見出されている。

しかし、現在の考古学者は、宣長の読解手法を継承した、津田左右吉の「神武架空」という“戦後の定説”によって両手と両足を堅く縛され、これほど明白な「大和内断絶」の事実を“説明”しえぬまま、半世紀以上をけみしてきたのである。

これは自由なる歴史解明の精神にとって、決定的な退廃、拭う能わざる「眠りこみ」として後代からの徹底した批判をまぬがれえないのではあるまいか。

二十一

本居宣長は「記・紀」の両書を以て、共に皇国の「聖典」とした。そのため、両書にまたがる「一般理解」をえようとした。そのため結果として、古事記に付加され、造置された、日本書紀の「造加部分」をも、すなわち「絶対化」し、「聖典化」することとなったのである。そこに生ずる矛盾を指摘することすら、後人の「さかしら」視してこれを“拒絶”したのである。

これに対し、表面は「反対」の立場をとったのが津田左右吉だった。「記・紀」の間の矛盾を指摘すること、それだけで「記・紀」ともに、すべての神話・説話を「造作」とし、「非史実」として“証明”しえた、と信じたのである。

なぜなら、左右吉の生きた時代、その「明治〜大正〜昭和(戦前)」の三代は、「記・紀」を共に「聖典化」し、「絶対化」していた時代に属していた。それが「不可侵の定説」だった。

それ故、その「両書の間の矛盾」をしめすことは、すなわち「不可侵の定説」を否定する、と彼には信ぜられたのである。

そしてそれによって「天皇家の尊貴性」のみが新たに確立される。彼は、心の底からそのように思惟していたのである。

けれども、今考えてみると、そこには津田左右吉の「認識の甘さ」があった。なぜなら、当の日本書紀は、

「古事記の存在を否定し、それを“消し去った”あとに、別存在として『編集』し、『定立』された、いわゆる“正史”である」こと、その一事のもつ意義を、左右吉は正視しなかったからである。

そうでなければ、「記・紀にまたがる記載の中の矛盾」を指摘しうることなど、むしろ当然。この問題点に関して、あれほど彼が無頓着ではありえなかったであろう。

この一点において、先述のように左右吉は宣長の「文献認識」の手法そのものを全く踏襲していたのである。

二十二

以上の論証のしめしたように、古事記のしめした「神武の行路伝承」は真実(リアル)だった。

それは、右の論点だけではなかった。たとえば、

(一)「神武→開化」の間の陵墓の分布は、大和盆地内において、南(橿原)から北(開化)へと順次“転移”している。

(二)しかも、それらの「実体」は、決して巨大古墳の類ではなく、ささやかな「弥生墓」のスケールを出てない。すなわち“真実(リアル)”であり、必ずしも「後代の造出物」とは思えない。

(三)古事記の垂仁記における「沙本さほ毘古・沙本毘売」攻略譚は、これを「大和のサホ」ではなく、「摂津のサホ」(大阪府茨木市)と見なすとき、銅鐸圏の一大中心たる東奈良遺跡(同右)と一致する。銅鐸圏(文明)の滅亡譚である。

(四)これ以前の崇神記でも、日本書紀(四道将軍)と異なり、“西方(吉備)”を欠く「三道将軍」である。この点も、円筒埴輪・特殊器台などに「吉備」からの影響の濃い、「大和の出土状況」と、かえって対応している(神武船団は、直接には、「吉備」から出発した)。

以上のように、古事記はその伝承の核心部において、史実としての“裏付け”を各所に保有しているのである。これ、津田史学の全面的影響下に「成立」した、戦後史学の諸学者たちの、こぞって目をふさいできたところである。

二十三

では、古事記の内容はすべて真実(リアル)か。そのような問いが発せられれば、わたしはハッキリと「否(ノー)」と答えざるをえない。

なぜなら、すでに今まで論証してきたように、

(一)倭建説話において、有名な望郷の三歌、

「やまと(夜麻登)は国のまほろば・・・やまとしうるはし」

「命の全けむ人は・・・うずに挿せその子」

「はしけやし・・・雲居起ち来も」

は、あまりにも著名な「大和讃歌」(三重、能煩野)であるけれど、実はそれが「筑前山門(博多湾岸)〜平群(吉武高木)」を舞台とする(ニニギの尊の)歌からの「換骨奪胎」だった(『古代史の未来』第二部8〈明石書店〉及び「降臨以後 ーー記・紀の構造(二)」多元No.48 Mar.2002、参照)。」

九州王朝(倭国)の発展史からの“盗用”である。

(二)同じく、倭建命と美夜受比売(尾張)との間において「月経」を歌ったものとして著名な、

「ひさかたの天の香具山・・・襲(おすひ)の裾に月立ちにけり」

(倭建命)

「高光る日の御子・・・襲の裾に月立たなむよ」(美夜受比売)

の相聞歌は、同じく(ニニギの命の)別府湾における応答歌(ニニギと港の女性)からの「換骨奪胎」であった(右、多元、参照)。

(三)同じく、雄略記の、雄略天皇から河内の若日下王への相聞歌とされている、

「日下部の此方こちの山とたたみても平群へぐりの山の・・・その思ひ妻あはれ」

の歌は、本来、「筑後山門近辺の(神籠石をめぐる)将兵による郷里(下妻など)を思う歌」からの「換骨奪胎」であった。(「筑紫恋歌 ーー記・紀の構造(一)」多元No.47、Jan.2002、参照(9) )。

(四)倭建命の関東における「吾妻はや」の著名な説話も、「大ヒルメ、ヒルコ(大神)」にまつわる関東の神話からの「換骨奪胎」であった(「古代の倫理と神話の未来」『神の運命』明石書店、参照)。

以上だ。

そして何よりも、古事記全体の構造が、「倭国(九州王朝)という、日本の古代史の一大中心を“削除”し、その分派であった自家(天皇家)中心の歴史を“再構成”する。」

という立場、いうなれば、「一大偽史、作製」を政治目的としていた。これがポイントだ。

この手法をさらに“拡大生産”し、大がかりに再展開したもの、それが日本書紀である。そのため、その“偽作”のモデル、いわば「造作の原型」であった古事記の存在を無残にも“消し”去ったのである。

その結果、日本書紀の天武紀には「古事記の作成に関する、太安万侶への委嘱」という、天武天皇の重大業績が、一片も、その跡をとどめていない。これこそ最大の造作(削除)だった。

近来、記・紀に対する新研究は、さらに展開の兆を見せはじめている。(10) それらの未来に期待しつつ、今はいったん筆を擱(お)きたいと思う。

《注》

(1)筑紫島(国生み神話)。

(2)ただ、山田宗睦氏に次の一文がある。わたしの立論への批判である。感謝したい。

「『弥生期の軍事情勢」など、考古学上の出土物分布からはいえないことであり、また史料上、紀の速吸之門をすてて記の方だけをとることの論証もない。自説に都合のいい記をとっただけと言われても仕方ない。第二も第一と同じく、論証を欠如している。論のすすめ方は想像、推測を出ない。」(『日本書紀史注、巻三』風人社、八一ぺージ)

右について再批判しよう。

1).「速吸之門」について、記・紀いずれを採るべきかは、本稿に詳述した通りである(既述は『ここに古代王朝ありき』参照)。

2).弥生時代において、瀬戸内海から大阪湾にかけて「軍事的緊張」の存在していたこと、高地性集落の分布によって、今や周知のところである。

3).同じく、銅鐸それ自体は、九州(北部)から東海まで分布しているけれど、筑紫・出雲等が銅矛・銅弋・銅剣を出土し、瀬戸内海領域に平形銅剣を出土するのに対し、近畿では(大阪湾型銅弋を除き)これらを出土しない。「淡路島、領域」を境にして、大きく分布図上の事実を異にしている(近年の唐子・鍵遺跡の「中細型銅矛・巴型銅器の破片」は、神武集団侵入の証跡)。

以上、山田氏は看過されたようである。

(3)この梶山・市原著作の各地図を転載し、わたしの説を批判して下さったのも、山田氏である。改めて、機をえて詳論すべきであるが、今は要点を簡記しておきたい。

1).山田氏は、“六〜七世紀にも、神武の船団は船で日下の盾津に行きえた。”とされる。それは、一応“正しい”と言えよう。なぜなら、大阪湾に向かって大和川から淀川に至る間、各種の河川が流入しているから、そこに草香江(次頁図)のような「水路」があり、その「水路」を通って「船行」し、草香津に至りうるのである。

2).しかし、その場合、先ず「難波津」の近辺で戦闘が行われ、それほど“広大”ならぬ草香江に至る途次でも、戦闘が行われるのではないか。しかし、その記載はない。

3).これに対し、「河内潟の時代」(約三〇〇〇年〜二〇〇〇年前)の場合、古事記の神武記の場合に、よりふさわしい。

4).注目すべきは、日本書紀の記載だ。「遡流而上」とあるように、“河川を遡行し”て草香邑に至ったように記している。古事記には、ない一句だ。これは、いわゆる「六〜七世紀」さらには八世紀初頭の地勢料断に立ち、古事記の文面を「訂正」し、「付加」したものではあるまいか。

5).さらに書紀では、「歩」で大和盆地侵入をはかる、(日下が)その「根拠地」のように扱われている。その合戦の地とされた「孔舎衛坂」(日下の山麓地帯から草香山の北部を越える坂路か。岩波、大系本、注)は、草香津より、東よりの山坂のようである。この点、古事記では、「日下の盾津」そのものが合戦(遭遇)の地とされているのと、微妙な“ちがい”を見せている。この“ちがい”の背景には、やはり両時点の「地勢認識のズレ」の存在あり、と見なすとき、よりスムーズに理解できるのではあるまいか。

6).「南方」が淀川河口近辺の「北岸」でなく、「南岸」に当たること、故、中谷義夫氏の御注意により、講演会等でくりかえし「訂正」をのべてきた(わたしがこれを「南潟」の意と解すること、変わりがない)。

以上、山田氏の御指摘に感謝し、今後の一層立ち入った相互討論に期待したい。

(4)「倭」は本来は「チクシ(ツクシ)」。志賀島金印(「委」)、脱解王(三国史記、新羅本紀第一「倭国東北一千里」)、古事記、神代(須勢理毘売の嫉妬「出雲より倭国に上り坐さむとして」等。これを後代「倭(ヤマト)」とへと転化。

(5)佃牧『神武・崇神と初期大和王権」(星雲社)。

(6)「市民の古代、第3集」一九八一、新泉社刊。

(7)日下雅義「紀伊湊と吹上浜」(『和歌山の研究』安藤精一編、清文堂刊)。

(8)和歌山市内の「姓」(電話帳)では、「川口」が三百以上、「川上」が百五十以上、「川尻」は十前後(この点は、京都市内と同じ)。

(8)(二)(三)とも、浅野雄二氏の御教示にもとづく。

(9)古賀達也氏の神武巻(記・紀)研究等。

〈補一〉

今年(二〇〇二)二月上旬、「神武の来た道」の研修旅行(「古田武彦と古代史を研究する会」「多元的古代、関東」主催)があり、そのための研究・調査の中で多くの発見があった。

また第三日(二月七日)、五条市のホテルに「弟宇迦斯の子孫」である水取家ゆかりのお二人にお出いただき、直接お話をお聞きすることができた(宮崎義永氏、水取憲男氏)。

〈補二〉

神武天皇の「実年代」は、古事記・日本書紀それ自身からは不明である。代って先述の「弥生期の中期末、後期初」の間の画期線がそれをしめすものだ。銅鐸の消滅時点である。

従来の考古学編年では、弥生中期は「紀元前一〜紀元後一世紀」とされていた。これによれば、「神武の年代」は「AD 一〇〇年」頃となる。

ところが、最近の「年輪年代測定法」によると、その多く(七〜八割)は、「約一〇〇年」これをさかのぼる、とされている。

これによれば、右の「神武の年代」は「AD 一年」頃(イエスの時代)となろう。先の梶山・市原著によれば、その時期をしめす「地質図」は次頁の図のようである。

〈補三〉

熊野古道という呼称がある。これは中・近世に盛行した「熊野三山詣で」の道だ。だから古代史の視点から見れば、むしろ「新道」である。これに対し、本稿で扱った「尾根伝い」の道は“縄文道”であるから、文字通りの古道だ。神武天皇がえらんだのは、この古道である。それ故、本稿の表題を「神武古道」とした。

〈補四〉

『盗まれた神話」では、天孫降臨を「筑紫の日向(ひなた)」としながら、神武の出発地は日向(ひゅうが、宮崎県)としていた。矛盾だった(そのため、五瀬命を「ごかせ」(宮崎県の五ヶ瀬川と関連)と訓んだ。やはり「いせ」或は「いつせ」か)。

これに対し、「神武歌謡」を“糸島・博多湾岸”(福岡県)を母胎とする歌謡と見なし、神武の出発点を「日向(ひなた)とするに至った(『神武歌謡は生きかえった』〈共著、新泉社〉、『「邪馬台国」徹底論争」第2巻〈新泉社〉等、参照)。

これによって本稿のように、「天孫降臨」の『日向(ひなた)』と神武出発地の『日向(ひなた)』を同一地(吉武高木近辺)とする、本来の立場に至りえたのであった。

以上、報告する。

(二〇〇二・三・二六)

〔「神武実在」をめぐる、他の問題点については「神話実在 ーー記・紀の構造(三)」多元No.49、参照〕

闘論神武東征と天孫降臨 へ

ホームページ へ