『古代に真実を求めて』十集(明石書店)古田武彦講演記録 「万世一系」の史料批判 解説として

明治体制における信教の自由 古田武彦(『古代に真実を求めて』第1集)へ

闘論「神武東征と天孫降臨」 へ

『天皇陵を発掘せよ』 大古墳の研究はなぜ必要か

石部正志・藤田友治・古田武彦 編著 三一書房

第二章 天皇陵の史料批判

古田武彦

はじめに

天皇陵問題は、日本古代史のブラック・ホールである。

すべての歴史学上の関心は、そこに吸い寄せられるようであるけれども、誰人もその内部を見ることができない。ただ臆測するだけだ。

そのような研究はあふれているけれど、それはまだ十分に「学問」とはなりえていないといわねばならぬであろう。なぜなら、内部を実際に見ぬ以上、面白き臆測にはなりえても、実証的な学問とはなりえないからである。

ただ、両者の間には、決定的なちがいがある。それは、次の点だ。一方の、ブラック・ホールは自然現象だ。いかなる権力者にも、このホールを作りえた人はいない。彼の有名な万里の長城の巨大さも、このホールに比すれば、大象の前の微蟻、児戯に類するものともいえよう。

では、天皇陵は。もちろん、自然現象ではない。人工の造成物だ。だが、あたかも、ブラック・ホールであるかのように、歴史への研究者の前に、己を閉(とざ)しているのだ。

なぜ、この「人工のブラック・ホール」は、学問の実証的検証を「拒絶」しているのであろうか。

1 強烈な実証精神

日本列島の中で、「天皇陵」は、類稀な古墳群である。なぜか。これらを記載した「文献」をもっているからだ。もちろん、古事記・日本書紀以降の「天皇陵」記載がこれである。地球上、王者の墓は多い。人間が社会を作り、リーダーをもってより、彼等のために特別の墓が作られてきた。地球はすなわち、彼等の墓に満ちている、とさえ言うことができる。だが、時は、人も権力も、一切を押し流す。それゆえ、たまたま地中から彼等の墓が発掘されても、わたしたちはすでにその名を知らないのである。

たとえば、西域(新彊省)出土の、いわゆる「楼蘭の美女」も、その一つであろう。沙漠の中の砂に、その名は永遠に消えてしまったのである。

ところが、天皇陵の場合、その名がある。古事記と日本書紀に記載されている。しかも、各陵墓とも、ほぼ「文字ある時代」だ。志賀島の金印は、建武中元二年(A・D五七)。日本列島の一角に、「文字ある印」がもたらされた。それ以後、この列島内の“名ある王者”が文字に関心をもたなかったはずはない。もしそこから金石文が現われれば、それと記・紀等の「天皇陵」記載とが対比されうるであろう。すなわち、津田左右吉の「造作」説が真か偽か、もっとも的確な検証をうることができよう。

記・紀の各代の陵墓記載、それらは果して「後代の造作」か、それとも、歴史上の真実を伝えているか。ーーこの検証は、津田説の成立の「可否」をト(うらな)う上で、無視できぬテーマである。なぜなら、記・紀において、各代の「陵墓記事」は決して枝葉末節ではない。重大関心事だ。だからこそ、“忘れず”に各代にその記載があるのである。

その信憑性は、直ちに、記・紀の「全記載」の信憑性と連動するであろう。なぜなら、もし、

「陵墓記事は、例外だ。古代から遺存していた資料に依拠したため、たまたま『天皇陵』の内部と一致したにすぎぬ。」

と論ずる人あれば、わたしたちは直ちに、その人に対して、次のように問わねばならぬであろう。

「では、他の『神話」や『説話』の場合も、正しい資料や伝承が遺存していてこれを採用した可能性も十分あるではないか。」

と。

「造作」説は、一般的には「成立」しにくくなるのである。

これに反し、天皇陵内部の出土事実から、もし記・紀の「陵墓記載」のあやまりが確証できたら津田左右吉の「造作」説は、重厚な裏書きができた。人々はそう言うであろう。

けれども、敗戦後、津田流の「造作」説は一挙に輝ける「定説」の座を占め、学界も教科書界もいっせいに、この立場をとった。

では、右にしめしたように、敗戦後、天皇陵の公開、学術調査が実施され、それによって「造作」説の正当性が実証されたためだろうか。

ーー否、日本人なら、誰でも知っているように「否」だ。

ただ、変ったのは、政治状況だ。その状況にもとづくイデオロギーの変化だけだったのである。それは学問による、実証のためではなかった。

天皇陵問題に立ち向うとき、わたしたちに必要なのは、いかなるイデオロギーでもない。ただ、学問による、強烈な実証精神、それだけである。

2 発掘された天皇陵

幸にも、真実の天皇陵の発掘された事例が存在する。そしてそれらは不幸にも、あるいは破棄され、あるいは埋めもどされ、あるいは、住宅地の下に土台化されているのである。

その事実について、以下にのべよう。

古事記・日本書紀の中に、いわゆる「神代三陵」に当たる、とされてきた記事がある。

A. 久しくして、天津彦彦火瓊瓊杵尊崩ず。因りて筑紫の日向の可愛(此を埃と云ふ)の山陵に葬る。〈日本書紀、神代下、第九段、本文〉

B. 後に久しくして、彦火火出見尊崩ず。日向の高屋の山上の陵に葬る。〈日本書紀、神代下、一書第一〉

C. 久しくして、彦波瀲武[盧鳥][茲鳥]草葺不合尊、西洲の宮に崩ず。因りて日向の吾平の山上の陵に葬る。〈日本書紀、第十一段、本文〉

これに対し、現在の「陵墓要覧」(宮内庁書陵部)では、次の三陵を「天皇陵」として定めている。これが、明治維新以降の皇室の「公的立場」といっていいであろう。

陵墓要覧

天津日高彦火瓊瓊杵尊(あまつひだかひこほのににぎの)可愛山陵(えのみささぎ)

鹿児島県川内(せんだい)市宮内町字脇園

ーー円墳 瓊瓊杵尊・妃木花開耶姫命ーー

天津日高彦火火出見尊

鹿児島県姶良(あいら)郡溝辺(みぞべ)町麓菅ノ口(すげのぐち)

ーー方形 天忍穂耳尊・妃万幡豊秋津姫命ーー

天津日高彦波瀲武[盧鳥][茲鳥]葺不合尊

鹿児島県肝属郡吾平町大字上名(かんみょう)

ーー[盧鳥][茲鳥]葺不合尊・妃玉伝姫命ーー

では、これら「公定の天皇陵」は、正しいか。そのように問われれば、遺憾ながら「否(ノー)」と答えざるをえないのである。その理由を、「文献」と「考古学」と、二つの面から簡明にのべてみよう。

[盧鳥]は、盧編に鳥。JIS第3水準、ユニコード番号9E15

[茲鳥]は、茲編に鳥。JIS第3水準、ユニコード番号9DC0

〈文献〉

日本書紀の神代巻の記事中、 A. だけ「筑紫の」ではじまり、 B. と C. は「日向の」ではじまっている。

これを、それぞれ「冒頭に国名あり。」と見なし、

A. ーー筑紫の国(福岡県)

B. と C. ーー日向国(宮崎県。“昔は、鹿児島県も入る”との見解もある。これが「陵墓要覧」の立場。)

と、両者を“分断”できるだろうか。

これは、不可能だ。なぜなら A. の直前に(同じ「本文」中)、次の記事がある。

(ニニギノミコト)稜威(いつ)の道別に道別(わ)きて、日向の襲の高千穂峯に天降る。

いわゆる「天孫降臨」の記事である。ここでは「日向の」ではじまっている。これをうけて、先の A. の記事、当の「ニニギノミコト」の崩御と陵墓記事に至っているのであるから、一方(天孫降臨)を「日向の国」、他方(ニニギノミコトの墓)を「筑紫の国」とするわけにはいかない。つまり、両方とも「日向の国」とするか、両方とも「筑紫の国」とするか、いずれか一方しか、選ぶべき道はないのである。

* *

次の問題にすすもう。先ず、両方とも「日向国」(宮崎県もしくは鹿児島県)という立場。これは成立できるか。残念ながら、「否(ノー)」である。

その理由は、次のようだ。第一に、この立場では、 A. の先頭の「筑紫の」を「筑紫島(=九州)の」という意味にとらざるをえない。

では、

「筑紫の豊の〜」(筑紫島の中の豊国の)

といった表記が、記・紀の神代の巻に出現するか。ーー全くない。

第二に、九州以外に、たとえば、四国や中国地方や近畿地方に、「日向の国」と呼ばれる国があるか。あれば、それらと区別して、

筑紫の日向の〜

という表記は、有意味であろう。それらは存在するか。ーー全くない。

第三に、もし九州全体を、筑紫島とし、それを「筑紫の〜」という形で表記するとすれば、肝心の「筑紫の国」、それはどう呼ぶのだろう。記・紀の神代巻に(あるいは、記・紀全体に)、

「筑紫の筑紫の〜」といった表記が出現しているだろうか。ーーもちろん、全くない。

このような、「ない、ない尽くし」である以上、たとえ本居宣長の「主張」がそう(日向国説)だったとしても、一般では、それに賛同せぬ学者も、少なくなかったであろう。たとえば、黒田藩の青柳種信がそうだったように。

しかし、明治維新がそれを押し切った。なぜなら、それを支えたのが「薩長政権」だったからである。「薩長」と併称されているけれど、討幕の軍事力の中心は、薩摩だった。それは、あの西郷隆盛が勤皇軍の総帥だったことからも、推察できよう。そして「長薩」ではなく、「薩長」と呼びならわされている言葉の中にも、その勢力関係は明示されている。ことに、明治十年の「西南戦争」の「薩摩分裂」事件までは、その色彩濃厚だった。

そして明治政府が、「薩摩国学」の田中頼庸等に“実地調査”を命じた上で、右の「陵墓要覧」のような「神代三陵」を「治定」し、「公布」したのは、明治七年であった。

それらの経緯は、すでに記した(「歴史学の成立」『九州王朝の歴史学』駐々堂刊、所収)。明治の「政治状勢」や「本居宣長・平田篤胤」をうけ継いだ、「薩摩国学」という、イデオロギーの問題としては、十分に理解できる。日本思想史上の課題としても、興味深い。

しかし、今の焦点は、イデオロギーではない。政治状勢でもない。ひたすら、事実だ。実証的な事実だ。その立場に立つとき、右のような「文献解読上のルール」をひとつ、ひとつ、いまだに満たしていないのである。ということは、明治七年の「公定」が、いかに時間を急ぎすぎたか。イデオロギーを優先させたか。それらを見事に“裏づけて”いるのであった。

* *

問題は、「文献解読」にとどまらない。「考古学的出土状況(分布図)」から見るとき、一層鮮明、かつ一層決定的だ。

キイ・ワードは「三種の神器」。このセットを内蔵する王墓だ。この用語そのものは、北畠親房の『神皇正統記』で強調されて有名になった。この点、藤田友治氏の詳密な研究でも明らかにされた(藤田友治「倭国と“三種の神器”」古田武彦編著『古代史徹底論争」駿々堂所収)。

だが、それとほぼ同義語に近い表現は、日本書紀に出てくる。「三種の宝物」だ。

a. 故、天照大神、乃ち天津彦彦火瓊瓊現杵尊に、八坂瓊の曲玉及び八咫鏡・草薙剣、三種の宝物を賜ふ。

〈日本書紀、神代下、第九段、一書第一〉

これと同類の記事は、古事記にも出現する。

b. 是(ここ)に其の遠岐斯(をきし 此の三字は音を以てす)八尺の勾玉*(まがたま)、鏡、及び草那芸剣、・・・(中略)・・・を副(そ)へ賜ひて、(下略)〈古事記、上巻、天孫降臨〉

玉* JIS第4水準 unicoce7481

ここには「三種の宝物」といった表現はない。しかし、あげられた「物」は、やはり同類である。

このいずれも、「天照大神(アマテルオホカミ)が孫のニニギノミコトに与えた」という形の文面だ。だから「天孫降臨以降の、代々の王者」はこれらのシンボル物をもって「王権の証」としていた。そう考える他はない。つまり、先ほどの「神代三陵」に当る

1. ニニギノミコト

2. ヒコホホデミノミコト

3. ウガヤフキアヘズノミコト

この三陵とも、その王陵の中には、「三種の神器」もしくは「三種の宝物」が内蔵されていなけれぱならぬ。そうでなければ、「天照大神の子孫である、王者の墓」の資格がないのである。

では、そのような王墓があるか。その一番古い王墓はどこにあるか。

それは今、五つ発見されている。

(一) 吉武高木(福岡市)

(二) 三雲(糸島郡)

(三) 須玖岡本(春日市)

(四) 井原(糸島郡)

(五) 平原(糸島郡)

右は、年代順。いずれも「糸島・博多湾岸」だ。

その上最近、韓国に発見された、

(六) 良洞里(金海)

これは「多鏡墓」ではない。一つ。「小型彷製鏡」だ。通例の「考古学編年」では、右の (一) 〜 (五) のあとに来る。わたしのように、「小型彷製鏡」を「漢式鏡」(前漢式・後漢式鏡)と同時期、その“補完鏡“と見なす立場では、右と「同時期」となろう。おそらく右の (三)〜(五)と並行する時期ではあるまいか。

ともあれ、右の (一) 〜 (五)に先行する可能性はない。

以上によってみれば、「三種の神器」セット、つまり「天照大神の子孫」であることを誇る弥生墓は、筑紫が中心。やがて韓国(朝鮮半島南辺)に及んでいる。

これに対し、南九州では、薩摩にも日向にも、全くない。

その上、大切なこと、それは次の点だ。右のような「三種の神器」王墓は、「二種の神器」や「一種の神器」の弥生墓に囲まれている。その好例は、吉武高木だ。さらに大きく展望すれば、東の立岩(福岡県飯塚市)、西の宇木汲田(うきくんでん 佐賀県の唐津市)、南の吉野ケ里(佐賀県三田川町・神崎町)のように、「二種の神器」をもつ弥生墓は、先の「三種の神器」王墓領域(糸島・博多湾岸)を取り巻いている。大きく囲繞しているのだ。

その上、その周辺には「一種の神器」弥生墓が点在し、さらにそれらを取り囲んでいる。

ところが、これに反し、南九州では「三種」はおろか、「二種」や「一種」も極めて乏しい(この点、左の図表参照)。

このような分布状況から見れば、この乏しい南九州の中で、「陵墓要覧」に「公布」された、いわゆる「神代三陵」だけが「三種の神器」をもつ、と「夢想」する人があるならば、それはひっきょう「夢想」にすぎず、学問とは関係がない。

要するに、いわゆる「薩摩国学」は、封建期のイデオロギーの「教学」としては出色だった。だが結局「考古学以前」に属していたこと、今は疑いうる人はいないのではあるまいか。

以上のような考察は、「筑紫の日向の〜」を、「筑紫島(九州)の中の日向の国の〜」と解する手法が、成立しえないことをしめしている。実証的な「文献」解読からも、「考古学」的分布からも、一致してその非(あやまり)であったこと、動かしがたいのであった。

* *

ここで一言しておきたいことがある。それは、南九州の独自圏について、だ。

以上の記述から、中には、「南九州は、非文化の後進地帯。」そういうイメージを持つ人があるかもしれぬ。とんでもない、まちがいだ。

南九州には、独自の南九州の文化がある。政治がある。軍事力があった。それらは、いわゆる「隼人塚」と呼ばれる墳墓にも、表現されている。もちろん、縄文・弥生には、その時代の独自の遺跡・遺構・祭祀跡がある。「隼人塚」時代の先躍をなすものだ。たとえば、鹿児島県日置郡金峰町の高橋貝塚。古代の信仰対象としての聖石、鉄器・板付式土器・石錘・釣針・軽石製品などを出土した。その上、現在も、神社としてその遺構が大切に保存されている。わたしはそこに、深い「南九州の、遠い伝統」を感じたのである。

けれども、多くの“南九州独自の遣構・遣跡”が、無残に埋没し、廃虚化している。わたしは「隼人塚」などの遺称地をめぐりつつ、それを痛感せざるをえなかったのである。

一方で「皇室関連」とレッテルを貼られた(あるいは、みずから貼った)神社・遺跡が“華々しく”喧伝されているのに反し、この無残、わたしはしばしば、天を仰いで歎息せざるをえなかったのだった。「薩摩の人は、己を失っている。」

不遜にもわたしは、そのようにつぶやいたのである。

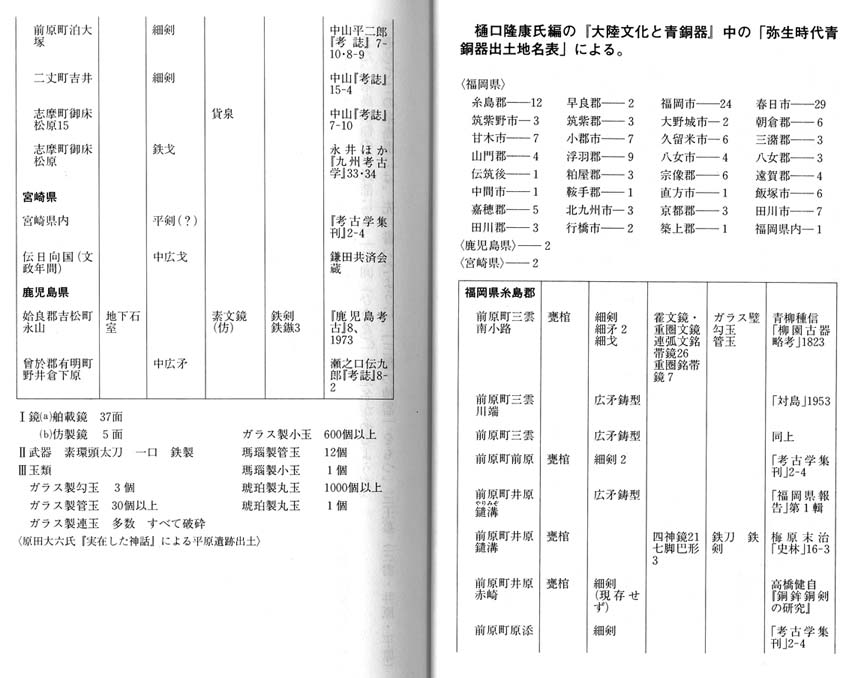

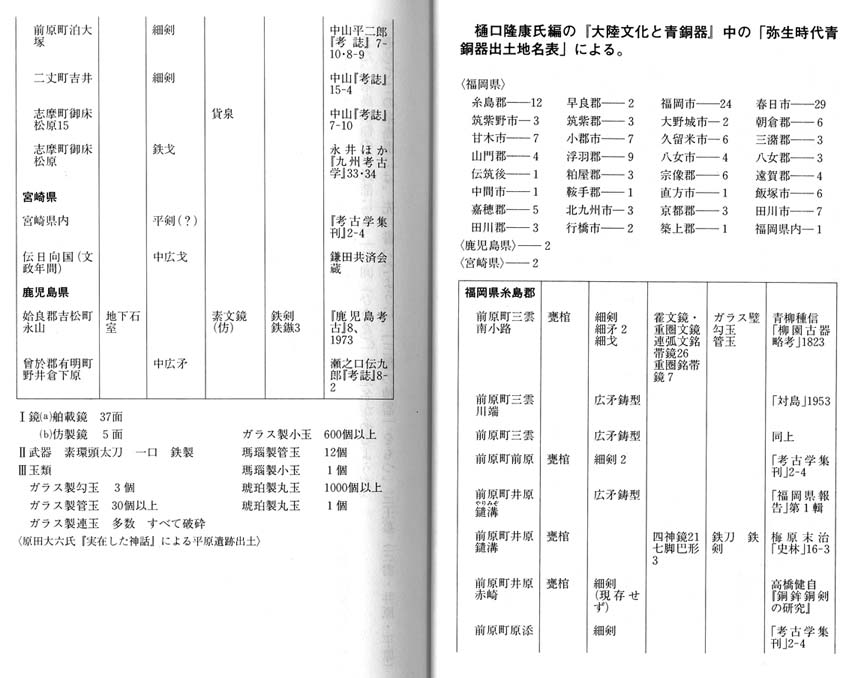

樋口隆康樋口隆康氏編の『大陸文化と青銅器』中の「弥生時代青銅器出土地名表」より(一部)

(福岡県)

糸島郡ー12 早良郡一2 福岡市ー24 春日市ー29 筑紫野市一3 筑紫郡ー3 大野城市ー2 朝倉郡ー1 甘木市一7 小郡市一7 久留米市一6 三潴郡ー3 山門郡ー4 浮羽郡ー9 八女市ー4 八女郡ー3 伝築後ー1 粕屋郡ー3 宗像郡ー6 遠賀郡ー4 中間市ー1 鞍手郡ー1 直方市ー1 飯塚市ー6 嘉穂郡ー5 北九州市ー3 京都郡ー3 田川市ー7 田川郡ー3 行橋市ー2 筑上郡ー1 福岡県内ー1

(鹿児島県)ー2

(宮崎県)ー2

別に個別の表がありますが、表示できないので画像で確認してください。

* *

右の論述を反転させよう。

日本書紀の「神代三陵」記事は、南九州の「公定地」には、妥当せぬ。

これが結論だった。この結論をひるがえせば、

「北部九州(筑紫)なら、妥当するか。」

この問いとなろう。その答は「是(イエス)」だ。

先ず、〈文献〉。

「筑紫の日向の〜」の「筑紫」を文字通り「筑紫国」(福岡県)と理解したとき、次の「日向」は当然、「日向の国」ではありえない。「ひなた」と読む。

福岡県の福岡市と糸島郡との間に、高祖山連峯がある。(ただし、近年はこの連峯の西側まで、行政上、「福岡市」に編入されている。)

この中に「日向(ひなた)山」があり、「(ひなた)峠」がある。前者は、黒田長政の書状に出現し、後者は、現在はバスも通る、交通の要地になっている。もちろん、日用地名だ。

また、ここから「日向(ひなた)川」が博多側にそそぎ、福岡市の西部を流れる、室見川と合流している。その合流点に、吉武高木遺跡、わが国最古の「三種の神器」をもつ王墓は位置している。

また、糸島郡側の平野部にも、「日向(ひなた)」の地名があるようだ。

そしてこの糸島郡には、先に書いたように、「三種の神器」をもつ、三王墓(三雲・井原・平原)がある。

すなわち、「三種の神器」をもつ、全五王墓中、実に、四王墓が「筑紫の日向(ひなた)の〜」と呼ぶべき地帯に存在している。これは、偶然だろうか。

これ以外の、「須玖岡本」(春日市)と「良洞里」(金海)も、それぞれこの「筑紫の日向」の地域の東と北に、呼応すように、隣接しているのだ。これも、偶然だろうか。

否。日本書紀の神代巻中の「神代三陵」記事は、決して虚妄ではない。歴史上の真実を伝えていた。わたしはそのように判断せざるをえない。

すなわち、これらを「後代の造作」視した上に成り立っている、津田左右吉の「造作」説の方こそ真実ではなく、虚妄だったのであった。

3 神武天皇の身分

戦後史学は、津田「造作」説を継承した。そのため、多くの歴史の真実への追究が等閑視された。「歴史のマスターズ・キイ」の数々が、学問的検証の対象からカットされてしまったのである。その一が「神武天皇」問題だ。

もちろん、「神武天皇」という名前は後世のものである。

〈古事記〉

若御毛沼命・豊御毛沼命・神倭伊波礼毘古命

〈日本書紀〉

狭野尊・神日本磐余彦尊(他に、磐余彦尊・神日本磐余彦火火出見尊・磐余彦火火出見尊)

右の中で「伊波礼毘古」「磐余彦」というのは、大和に「侵入」し、その大和盆地の中の磐余の地に中心拠点を定め、その地の「毘古(彦)」すなわち“支配者”“長官”であることを「自称」したものであろう。

「狭野」は、

狭野と称する所は、是年少の時の号なり。〈日本書紀、神代下、第十一段、一書第一〉

とあるから、幼名だ。長じては、古事記にいう「若御毛沼命」もしくは「豊御毛沼命」と呼ばれたようである。

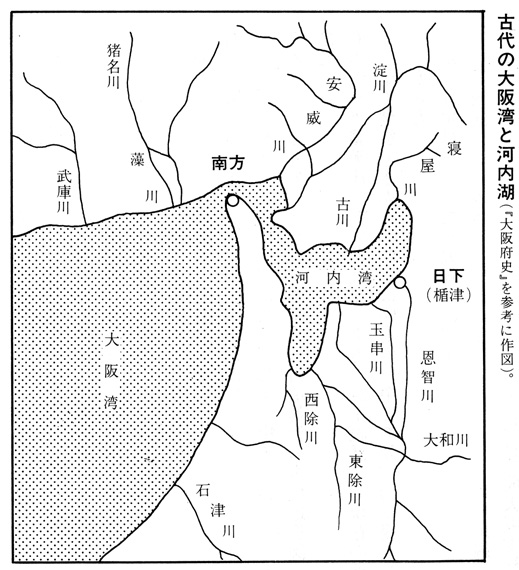

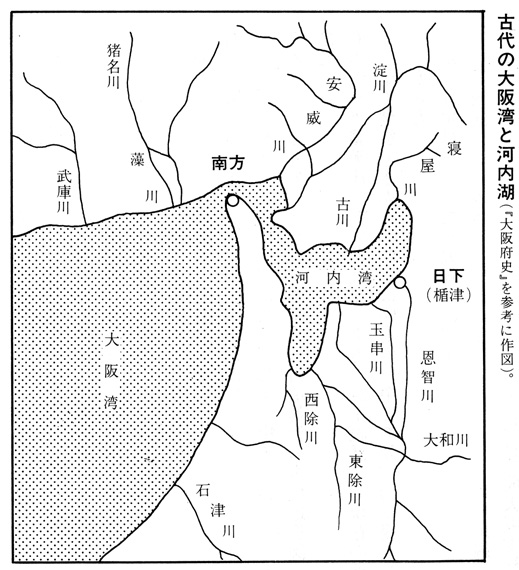

この「若御毛沼命」は長兄の「五瀬命」のリーダーのもと、近畿への侵入を企図した。はじめ、日下の盾津(くさかのたてつ 大阪府。奈良県との境近く)で「登美能那賀須泥毘古」(長髄彦)と戦って敗れ、長兄の五瀬命が傷ついた。そのため、南方(みなみかた 大阪市。新大阪駅付近)の水路を経て脱出したが、長兄は血沼海(堺市沖合か)で死んだ。代って敗軍を率いた若御毛沼命は、熊野(和歌山県)から山道を通って大和盆地に出、その地の支配者(司祭者等)を、詭(き)計をもって、あるいは殺し、あるいは従え、大和一帯に支配権を樹立していったことが語られている。これが今は、教科書から「追放」された

「五瀬命・若御毛沼命による、近畿侵入説話」

である。略して「神武東行」というのがこれだ。

この説話が後代の「造作」ではなく、弥生の史実であったことを、わたしは論証した。

そのさいたるもの、それは「弥生末・古墳初」の古代地形図(『大阪府史』第一巻による)による論証だ。右の「日下蓼楯津」での敗戦や「南方」脱出説話は、現在の地形はもとより、江戸時代の地形からも、全く理解できぬ。それらは陸地の只中であり、船で侵入したり、脱出したりできるところではないからだ。

だが、弥生はちがった。大阪湾は、現在の大阪城の近くまで迫り、その北端部(南方)から水路が通じ、内部の「河内湾」(仮称)に湾入していた。その東端部こそ「日下の楯津(今、盾津変電所近く)に当っている。侵入のさいは、今の朝日新聞大阪本社のある、中之島付近から(舟を綱で引き)潜かに(夜)侵入したのであろうけれど、敗戦後の脱出は、そのいとまはなく、唯一の水路「南方」(新大阪駅近く)から脱出する他なかったのである。当然、両岸から雨あられのように弓矢による襲撃をうけながら。これが五瀬命が「矢傷がもとで、血沼海で死んだ。」とされる。事件の真相であろう。

以上の「弁舌」は、もちろんわたしの筆による。しかし「弁舌」でないのは、古代地形図である。地質学者と考古学者の協力によるものだ。もちろん上図では「神武東行」問題など、一切ふれもせず、論じてもいない。それと合致するのだ。

だから、津田「造作」説のように、「六世紀以降の、大和朝廷の史官の造作」などでは、とてもこんな「弥生の地形」に合致する“作り話”など、作れるはずがないのである。

以上の論証は、わたしがすでに何回となく、くりかえしたところ。『ここに古代王朝ありき』(一九七九)、『邪馬一国の挑戦』(一九八三)、『古代は輝いていた(第二巻)』(一九八五)、『日本古代新史』(一九九一)、『神武歌謡は生きかえった』(一九九二)等々。前ぺージの図は、そのたびに掲載されている。また、それ以外にも、『盗まれた神話』(一九七五)以来、「神武、実在論証」を重ねてきた。

しかし、誰一人として、右の論証にあやまりあり、と「反証」した論者を見ない。「反証」をせぬまま、「神武、架空」を自明のごとく、学界も、教科書も、“押し通して”いるようである。学問の退廃でなければ、幸である。

しかも、自明なことがある。それは、このテーマが日本歴史上、枝葉末節の事件ではないことだ。もしこれが史実である、となれば、この一大事件を「無視」して、大和の古代や大和の考古学が語られるはずがない。できる、という人があれば、その方途を聞きたいと思う。いうまでもないことだが、これは右や左のイデオロギーの問題ではない。現、多数派の好む立場ーー結局、イデオロギー ーーの問題でもない。純粋に学問の立場、実証の立場。必要なのは、それだけである。

江湖の良心ある学者の反応を待つ。

* *

さて、新しい局面にすすもう。

「神武天皇は、近畿へ進入するとき、『三種の神器』をたずさえていたか。」

この、愚問ともいうべき、一個の問い。それに対する、わたしの回答は、意外にもーー「否(ノー)」この一語となったのである。

それについてのべよう。日本書紀の神武紀に、次の一節がある。神武天皇と饒連日命(ニギハヤヒノミコト)との「表物、相示」の一段だ。

(神武)天皇曰く「天神の子、亦多きのみ。汝(なれ)の君為(た)る所、是実に天神の子は、必ず表物有らむ。之を相示すべし。」と。長髄彦、即ち饒連日命の天の羽々矢一隻(ひとは)及び歩靫(かちゆき)を取りて、以て天皇に示し奉る。天皇、之を覧て曰く「事、虚(いつわり)ならざるなり。」と。還(かへ)りて御する所の天の羽羽矢一隻及び歩靫を以て、長髄彦に示し賜う。長髄彦、其の天の表(しるし)を見、益[足叔][足昔] (しゅくせき)を懐く。

[足叔](しゅく)は、足偏に叔。JIS第4水準 ユニコード番号8E27

[足昔](せき)は、足偏に昔。JIS第4水準 ユニコード番号8E16

ここでは、「天の羽羽矢」と「歩靱」という「二種の武具」が、自分たちの身元を明かす証拠品として「相示」されている。“見せ合って”お互いの身元が同根であることを確認し合っているのだ。

ということは、次の一点をしめす。

「神武の身分を現わすシンボル物、それは『二種の武具』だった。」と。

すなわち「三種の神器」乃至「三種の宝物」ではなかったのである。

これに対して「いや、実際は『三種の神器』はもっていた。ただ長髄彦ごときに『相示』しなかっただけだ。相手と対応するものを『相示』するだけで十分だったのである。」などと、主張できるだろうか。

不可だ。なぜなら、そんな“出し惜しみ”などせず、一番のシンボル物(たとえば、「三種の宝物」)を出して見せてこそ、相手は“恐れ入る”であろうから。同類の物を見せるとは、

「お互いに、出身地は同じであり、また同類の身分である」

ことを、確認し合うに他ならない。

そのさい、「同類の物」でも、“より立派なもの”であれば、相手は“気押される”であろうけれど、それは「同類の中での、上下」にすぎぬ。決して「同類ならぬ、上下」をしめすものではないであろう。

要するに、神武も、ニギハヤヒも、共に「天(あま =海人)国に出身地をもち、その国風の武具(天の羽羽矢)と(おそらく筑紫の)歩靫とをもつ」誇りある、武人の家の出身。それは当然「海上武装船団の誇りあるリーダー」の家の出身だったのである。

要するに、「『相示』していなくても、神武は『三種の神器』をもっていただろう。」という類の思考は、「天皇家中心」のイデオロギーにもとづく“期待”にすぎぬ。決して学問の実証の精神に依拠しようとする立場ではない。その事実を、みずから告白するものに他ならぬのではあるまいか。

* *

ただこのさい、かえりみるべき神話がある。日本書紀神代巻「天孫降臨」の第四・一書だ。

高皇産霊尊、真床覆衾(まとこおふふすま)を以て、天津彦国光彦火瓊瓊杵尊に裹(き)せ、則ち天の磐戸を引き開き、天の八重雲を排(お)し分け、以て之を降し奉る。

時に、大伴の連の遠祖・天忍日命、来目部の遠祖・天[木患](くし)津大来目を帥ゐ、背には天磐靫(いはゆき)を負い、臂(ひじ)には稜威(いつ)の高靹(とも)を著、手には天梔弓、天羽羽矢を捉り、八目鳴鏑(かぶら)を副持(とりそ)へ、又頭槌劔を帯きて、天孫の前に立ちて、遊行(ゆ)き降来(くだ)りて、日向の襲の高千穂の[木患](くし)日の二上峯の天の浮橋に到りて、浮渚在之平地(うきじまりたひら)に立たして、.・・・(下略)

〈日本書紀、神代下、第九段、一書第四〉

ここではまさに、問題の「天羽羽矢」や「歩靫」に似た、「天磐靫」を持参したことが描かれている。「来目部の遠祖・天[木患]津大来目」を帥いている点も、「神武東行」のケースと対応している。

ただ、慎重に分別すべきことがある。それは、これらの「二種の武具」をもち、「来目部の遠祖・天穂津大来目」を、直接帥いているのは、「天孫」たる「ニニギノミコト」ではない。「大伴連の遠祖・天忍日命」だ。

とすれば、神武の身分は、「天孫降臨」のさいの、海上武装戦団の長であった「天忍日命」に対応すべき身分だったこととなろう。

いいかえれば、神武は「ニギハヤヒ」と同じく、この誇りある海上武装船団の長に当る血筋と家柄にあることを、相手の長髄彦に対して誇示したこととなろう。

この疑いがたき証拠、そのシンボル物を見て、長髄彦は恐れ、「ニギハヤヒ」は、神武が自己と(広い意味で)同族、もしくは同じ身分に属していることを知り、「敵意」を失ったのではあるまいか。

この点、古事記では次のように書いている。

故(かれ)爾に、邇芸速日命参赴(まゐ)きて、天つ神の御子に申す。「天つ神の御子天降り坐す、と聞く。故、追ひて参降り来つ。」と。即ち天津瑞(しるし)を献じて仕へ奉りき。〈神武記〉

ここでは、書紀のような、長髄彦を介しての「相示」事件は記せられず、いきなり右の「参降」記事が現われる。しかし、ここにいう「天津瑞」は、先の「天羽羽矢」と「歩靫」であろう。

以上のように考察してくると、ここでも、津田左右吉の「造作」説の妥当せぬを知る。

なぜなら、八世紀の記・紀の編者たちの主張が、

「天皇家は一貫して『天孫降臨』時の輝ける一武将の家柄であった。」

というのではなかったこと、いうまでもない。たとえば、日本書紀の継体紀に、

(元年)二月の辛卯の朔甲午に、大伴金村大連、乃ち跪きて天子の鏡劔璽符を上りて再拝す。〈継体紀、元年二月〉

ここでは「三種の神器」もしくは「二種の神器」が天子のシンボル物とされている。

その上、続日本紀には、次の注目すべき二つの記事がある。

A. 霊亀元年(七一五)九月(元明天皇)

因って此の神器を以て皇太子に譲らんと欲すれども、而も年歯幼稚にして未だ深宮を離れず。庶務多端にして一日万機あり。一品氷高の内親王(元正天皇)は早く祥符に叶(かな)ひ、夙(つと)に徳者を彰す。(中略)今皇帝の位を内親王に伝ふ。〈続日本紀、第六〉

B. 神亀四年(七二七)十一月己亥(二)(聖武天皇)

詔して曰く、朕、神祇の祐(たすけ)に頼り、宗廟の霊を蒙りて、久しく神器を有(たも)ち、新たに皇子を誕せり。宜(よろ)しく立て皇太子と為す。百官に布告して、威(ことごとく)に知聞せしめよ。〈続日本紀、巻十〉

右の「此神器」( A. )「久有神器」( B. )は、いずれも「天皇位」を指さすこと、疑いない。いずれも、次代の天皇、あるいは皇太子への譲位ないし任命の記事だからである。

ただ「神器」という言葉は“はじめから”抽象的な位(天皇位)をしめすものではない。やはり本来は“神聖なる器物”を指す。やがてその器物でシンボライズされる「「位」そのものを指すに至る。これが順序だ。

さて、右の A. は、古事記成立(和銅五年、七一二)の三年あと、右の B は、日本書紀成立(養老四年、七二〇)の七年あと、である点が注意される。

従ってそれぞれ、本稿冒頭にしめした「三種の宝物」に当る記事(古事記)、「三種の宝物」記事(日本書紀)、その二者をそれぞれ「背景」にして、この「神器」の用語が用いられている。そう考えるほかはない。

すなわち、少なくとも、八世紀前半において天皇家が、

「わたしは、神代から、先祖代々、『三種の神器』を保有してきた。」

という公的な立場に立っていたこと、この一事を疑うことは困難だ。

とすれば、このような「六世紀以降(継体以降)の天皇家の史官」が、ここにあげたような

〈古事記〉

天津瑞

〈日本書紀〉

天羽羽矢と歩靱

をシンボル物とするような、一種、

「武人の家の出自であることを誇りとする。」

そんな説話を、敢えて「造作」する必要がどこにあろう。もし「造作」するなら、当然、神武天皇が「絢爛(けんらん)たる三種の神器」の所有者であった、そのような説話こそ不可欠。これが道理ではあるまいか。

以上の理路を反転させれば、次の命題をうることができる。

「神武天皇は、『三種の宝物』ではなく、『二種の武器』をもち、それを誇りとしていた。」

と。

右は、後世の「造作」ではない。弥生の真実だった。もし、現代、あるいは後代、「神武陵」の学術的調査の行われる日あれば、人々は、この立論の当否を検証すべき幸に恵まれるであろう。

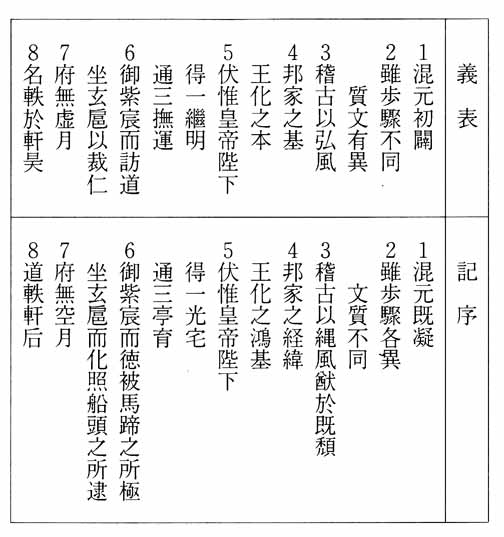

4 五経正義と古事記序文

義表 記序

1混元初開 1混元既凝

2雖歩驟不同質文有異 2雖歩驟各異文質不同

3稽古以弘風 3稽古以縄風猷於既頽

4邦家之基王化之本 4邦家之経緯王化之鴻基

5伏惟皇帝陛下得一繼明通三撫運 5伏惟皇帝陛下得一光宅通三亭育

6御紫宸而訪道坐玄巵以裁仁 6御紫宸而徳被馬蹄之所極坐玄巵而化照船頭之所逮

7府無虚月 7府無空月

8名軟於軒昊 8道軼軒后

古事記序文をめぐる、全く思いがけぬ発見があった。今年(一九九二)二月のことだった。

五経正義という書物がある。百二三巻。唐の孔穎達等が勅を奉じて撰した、という。唐の太宗(第二代。六二六〜六四九)の命により、孔穎達に命じ、顔師古・司馬才章・王恭・王[王炎]等と共に撰せしめた。

[王炎]は、王偏に炎。JIS第3水準、ユニコード番号7430

その中の尚書正義は、孔安国の「伝」、孔穎達・王徳韶等の「疏」である(諸橋、大漢和辞典、参照)。

この尚書正義の序文が、古事記の序文に対して影響を与えたことが知られている。

たとえば、山田孝雄氏は記序の中の「紫宸」の語が唐朝の造語である点から、この義表(「上五経正義表」)の影響であろうとされた(『古事記序文講義』)。

次いで武田祐吉氏は『古事記研究帝紀攷』において右表を掲げた。

その上で次のようにのべられた。

「これらを見れば両者関係の存する事は認めざるを得ない。もと上表文の如き重大な意義を有する文章を作るのであるから、これが参考とすべきものを求め、これに依って詞句を練ったのはむしろ当然となすべきである。」

以上の両見解は、いずれも、太安万侶が古事記序文を作文するさい、その字句を練るための参考として、この尚書正義序文(「上五経正義表」)を使った、というにあった。いわば、造文参考書としての価値を認めたものである。

しかしながら、実は、この両文の関係は、ただ「修飾上の利用」といった、文章技巧上の問題にとどまるものではなかった。

この点を指摘したもの、それがわたしの論文、

「古事記序文の成立についてーー尚書正義の影響に関する考察ーー」

(『多元的古代の成立〈下〉』)

の骨子であった。すなわち、義表(「五経正義上表」の略。尚書正義序文の位置を占める。)の中には、次のような歴史的経緯がのべられている。

あの秦の始皇帝の焚書坑儒によって、多くの古典(四書五経等)や学者(儒者等)が失われた。そのため、秦が亡びて漢になったとき、文教の復興が求められるに及び、それらの古典の不足と欠亡に悩まされた。

ときに、伏生という老人がいた。齢九十歳、暗記力抜群の人だった。「文を誦すれば則ち熟す。・・・其の習誦に因り、」と記せられている。多くの典籍を暗誦していたのである。

これを聞いた孝文帝(前一八○〜一五七)は、学者たちに命じ、伏生のもとにゆかせてこれを書きとらせることとした。なぜなら、今にしてその挙を実行しなければ、そのこと(暗誦された典籍の内容)は永遠に失われる、と考えたからだ。「時に伏生、年已(すで)に九十有余、老いて行く能はず。」と記せられている。

右によって直ちに判明することがある。有名な古事記序文にのべられた「古事記成立の経緯」が、右の経緯と酷似しているのだ。すなわち、両者の関係は、ただ文辞の修辞上の関係だけではない。両者にのべられたストーリーそのものが酷似しているのである。

以上の指摘を、わたしは行った。昭和二十年五月、十八歳の時である。時に、東北大学日本思想史科の一年生、恩師村岡典嗣先生の門を叩いた、その直後のことであった。先生のゼミで山田孝雄氏の『古事記序文講義』がとりあげられた。その山田氏の文中に『五経正義序文』との修辞上の関係を説く一節があり、これを大学図書館に検索し、右の問題、すなわち「ストーリー上の酷似」に気づいたのである。

早速これを先生に申し上げたところ、すぐ「それを発表しなさい。発表会をもよおしてあげますから。」と言われた。そこで国文学、日本思想史共同の研究室で発表したけれど、一時間の中で半分しか発表できず、次回を期して後半を発表すべきところ、六月はじめ、志田村(宮城県北部)に農業手伝いのために動員となり、やがて敗戦、広島(父母の住地)原爆、先生逝去と相次いだため、未発表のままとなった。

昭和三十年、神戸より大阪の続日本紀研究会に通っていたとき、この件を直木孝次郎氏に話したところ、そのすすめをうけ、『続日本紀研究』に発表した。これが最初にのべた論文である。

5 古事記序文の空白

この問題が、今年(一九九二)急進展した。

それは、東京の朝日カルチャーセンター(新宿)の講演終了後、諸氏(伊藤正彦・内山圭介・飛鷹泰三氏等)の質問をうけるうち、今まで想到さえしなかった重大問題に遭遇したのである。

先ず、両者の対応を図示してみよう。

(A)秦始皇帝の焚書坑儒 (A')〈欠〉

(B)伏生九十歳 (B')稗田阿礼二十八歳

〈記憶力抜群〉 〈同上〉

(C)漢の孝文帝、学者に命じて筆録せしむ (C')天武天皇、太安万侶に命じて筆録せしむ

右表を見れば明らかなように、(B)と(B')、(C)と(C')は対応している。ところが、(A)に対応すべき(A')がない。これは、なぜか。

思うに、義表の場合、(B)と(C)の生起した根本原因、それはいうまでもなく、(A)だ。その点、義表では特筆大書されている。

「秦の始皇に及び、先代の典籍を滅ぼし、焚書坑儒、天下の学士、逃難解散す。我が先人、用って其の家書を屋壁に蔵す。」

だのに、これを明らかに模倣した、しかも単なる単語修辞の模倣ではなく、ストーリーそのものを“対応”させて、これに従った古事記序文において、あえてこの特筆大書部分(A)への対応、(A')を完全にカット、欠除させているのである。これは、なぜか。

もとより、ある事柄が起こるには、原因がある。この点、歴史的事件においても、例外ではない。右の義表において、(A)なくして(B)(C)の起こるべき根拠がないように、古事記序文の場合にも、なしに、(B')(C')の生起すべきはずはない。だのに、その肝心の(A')が全く“欠失”している。これは、なぜか。

6 継体天皇の「焚書刑語」

思うに、右の問いに対する回答、それは困難ではないであろう。

なぜなら、その回答は、古事記の内容自身が語っているからである。その説話は「武烈以降」が“消えて”いる。いいかえれば、顕宗・仁賢までしか、説話がなく、それ以降は断絶しているのである。してみれば、問題の事件、この説話断絶の原因をなした「事件」、それが「武烈〜継体」の間にあった、と見なすこと、それはまことに自然ではあるまいか。

周知のように、継体天皇は、応神五世の孫(古事記)、あるいは、応神六世の孫(日本書紀)のような形で記せられている。わたしがすでに詳述したように(『古代は輝いていた』第二・三巻)、これは、平清盛(桓武天皇、五世の孫)や八幡太郎義家(清和天皇、六世の孫)と同じ“身分”である。いいかえれば、「継体天皇の即位」とは、「清盛の天皇即位」もしくは「義家の天皇即位」にも比すべき、驚天動地、衝撃的な一大事件だったのだ。これは決して、イデオロギーの問題に非ず。歴史の真相、その実証的追跡、そのものの問題である。

そのさい、「天皇位」に即位した継体天皇、その新体制側にとって“邪魔”となったものは、何か。他ではない。本来の「天皇位」の正統的継承者の資格をもつ、「顕宗ーー仁賢ーー武烈」の系列の皇子たちである。

もちろん、武烈に「子なし」とされていること、周知の通りだ。しかし、武烈の兄弟、姉妹、すべて「子なし」だったなどと、誰が信じえよう。事実、武烈の父、仁賢天皇の子には、七人の皇子、皇女があった。

(母、春日大郎女ーー大長谷若建天皇の女)

高木郎女

財郎女

久須毘郎女

手白髪郎女

小長谷若雀命(武烈)

真若王

(母、糠若子郎女ーー丸邇の日爪臣の女)

春日の山田郎女

右の諸皇女・皇子、すべて「子供なし」だったなどと、果して信じられるだろうか。わたしには、信じられない。

その上、「仁徳(応神の次世)〜武烈」の各代の皇子、皇女たち、それらの人々の子孫が近畿周辺に一人もいなかったであろうか。これも、わたしには信じられない。

いた、とすれば、それらの人々はすべて、「継体以上」に“有資格者”だったはず。なぜなら、「天皇位の有資格者」とは、智愚、器量の如何より、先ず「血統の本流性」にあること、自明の理だからである。

そして肝心なこと、それは右のような「有資格者」の名前は、何等かの「紙」もしくは「竹木」もしくは「金石文」に、あるいは書され、あるいは刻入されていたはずだ。なぜなら、

第一、稲荷山の鉄剣銘文(埼玉県)のしめすように、五世紀後半、すでにあれほどの金石文が作られていた。とすれば、六世紀前半の近畿天皇家内に、「系図記載」もしくは「若干の説話記載」の行われた「書本類」の存在しなかったことがあろうか。考えられない。

第二に、古事記序文で「たらし」を「帯」と書き、「くさか」を「日下」と書いたのは、先例による旨、太安万侶は書きしるしている。とすれば、「古事記以前」に「書本類」のあったこと、すでに確実だ。

以上の状況にもかかわらず、今、わたしたちはこれを見ない。なぜか。その回答は一つ。「武烈〜継体」の間に、それらの大部分は“廃棄”されたのではないか。すなわち「継体の焚書」がそれである。しかしこのさい、これでは十分ではなかった。なぜなら、古来の公的職掌たる「語部」があった。

そこでは、「継体以上」に“光栄”ある「天皇位の有資格者」がありありと、語り伝えられていたからである。これもまた、「断絶」させられねばならなかった。すなわち「継体の刑語」がこれである。「刑語」とは、“刑によって、語部を断絶させること”のいいだ。

以上、古事記が「武烈以降」の断絶をもつ、真の源由。わたしはそのように考えざるをえない。

7 伝授者の欠落

以上の所述に対し、事の意外さに、首をかしげる論者も少なからぬところであろう。もっともだ。わたし自身、現われきたった事の真実に己が目のうろこのようやくとれた思いをしている者の一人である。

しかし、思いをひるがえせば、必ずしも意外ではないかもしれぬ。その点、左にのべよう。太安万侶は、古事記の内容を稗田阿礼から聞くにさいし、その伝誦内容を“誰から”聞き、“誰から”伝承したか、すなわち、彼への「伝授者」が何者であったか、一切問いただそうとしなかったのであろうか。

わたしには「そのような可能性は絶無である」と思われる。

なぜなら、その内容は、決して阿礼の創作や新案に非ず、確かなる「先誦者」からの伝来である、という、その一点にこそ最大・最高の意義をもつものに他ならないからである。もちろん現在では、古事記の内容が、原初的、本来的真実性(リアリティ)をもつこと、数々の面から“裏書き”されている。たとえば、国語学上の甲類乙類の表音表記が七・八世紀以前の特徴を十二分にそなえていることはいうまでもない。あるいは、ニニギノミコトの「天孫降臨」時の、詔言、

此の地は、韓国に向ひて真来通り、笠沙の御前にして、朝日の直刺す国、夕日の日照る国。

は、この発言地点を、福岡県糸島郡近辺と見なすとき、ズバリ、そのままの臨地性をそなえていた。

さらに、古事記神代巻の末節、

故、日子穂穂手見命は、高千穂の宮に伍佰捌拾歳坐しき。御陵は即ち其の高千穂の山の西に在り。

この一文は、恐るべき真実性(リアリティ)をそなえていた。すでにのべたごとく、

竺紫の日向の高千穂の久士布流多気

の「高千穂」が、右の文中の「高千穂」であるから、この降臨地をもって「福岡県糸島郡と福岡市との間の高祖山連峯」と見なすとき、まさにその「西」に当る糸島平野は、

三雲・井原・平原

のような、「三種の神器」セットの最密集地だった。これ、神話伝承と考古学的出土地との対応・一致をしめすもの、いわゆる「シュリーマンの原則」として、すでにわたしの論証したごとくである(「歴史学の成立」『九州王朝の歴史学』駿々堂刊、所収)。

これらの挙証は、津田左右吉流の「後代造作説」論者の夢にも見ざるところ、しかし彼等の所論に反し、古事記伝承の原初的真実性(リアリティ)を如実に物語っていたのであった。

さらに、神武伝承。神武たちの大阪湾突入譚は、現代はもとより六世紀以降の地形図からは全く理解不能であった。しかるに、弥生期の後半から古墳時代初葉に及ぶ、古代地形図からは、理路明晰、何の疑いもなきところとなっていたのである(『ここに古代王朝ありき』朝日新聞社刊、以降、くりかえし挙証、今に至る)。もちろん、今に至るまで、「定説」流論者からの応答はないけれど、「応答なし」によって「定説維持」をはかること、姑息にして学問に非ざること、いうまでもない。

さらに、「神武歌謡」。津田左右吉が「非理矛盾」として、これを斥けた「神武歌謡」が、実はさに非ず、ことごとく、福岡県の糸島郡・博多湾岸近辺の「現地性」に立つとき、驚くべき真実性(リアリティ)をもつこと、すでに詳述したごとくだった(『神武歌謡は生きかえった』新泉社刊、及び『「邪馬台国」徹底論争』同上、等。なおこの点、さらに重大な局面の発見を見た。別に詳述する)。

以上、いずれも、稗田阿礼の「誦習」するところ、なみなみならぬ原伝承性をもつ。この一点を疑うことはむずかしいのである。

してみれば、当然ながら、稗田阿礼は、「何人か」から、これを伝承したこと、この一事を疑うこともまた、困難であろう。

それ故、ふたたび先の論点に立ち返らねばならぬ。太安万侶は当然、「阿礼への伝授者」もしくは「伝授家」について“問いただした”に相違ない。すなわち、安万侶はそれを知っていた。しかし、書かなかったのである。なぜか。

それは、「武烈以降ーー阿礼に至る」伝承者が、“表向きの、公然たる語部“に非ず、すでに「断絶」させられたはずの伝承、すなわち、いわば“隠れ語り”によるものだったからではあるまいか。それを明らかにすれば、直ちに、「継体の禁令」にそむく行為を行いつづけていた人、その家(語部)の存在が明らかになる。それをはばかって、あえて安万侶はこれを記せず、天武天皇賞美の、あの絢爛(けんらん)たる文面の蔭に、その真相を“晦冥(かいめい)”ならしめたのではあるまいか。わたしにはそのように思われる。

古事記序文を冷静に読めば、誰人たりとも抱かざるをえぬ、この根本疑問、この一点を古事記研究の原点としなかったこと、それをわたしは今、己が恥とする。すでに十八歳にして、恩師村岡先生の面前で、義表と序文とのストーリーの類似を喋(ちょう)々しながら、爾来半世紀になんなんとする期間、わたしはこの重大テーマに気づかぬまま、いたずらに馬齢を重ねつつ今日に至っていたのである。

8 天皇陵の学問的検証

以上は、文献論証だ。これに対してなお、疑惑をもつ人あれば、わたしはこれを心から歓迎する。わたしの所証とするところに非理あれば、何等容赦することなく、敢然とこれに反証し、潰滅(かいめつ)させて下されば、わたしとしてこれ以上の喜びはないからだ。他から、道理を教えられることほどの幸い、わたしにはそれ以上のものがこの世に多くあろうとは到底思われないのである。

しかも、なお、最大の、決定的な「反証の方法」がある。それは、他に非ず、「継体陵の学問的発掘と調査」だ。

現在、茨木市太田三丁目にある「継体陵」について、これを真の天皇陵に非ずと、疑惑する考古学者は少なしとしないようである。かえって、すぐ近くの高槻市郡家にある今城塚古墳の方を「真の継体陵」と見なすのだ。これは、前方後円墳の様式編年の立場から、現在のいわゆる「継体陵」を五世紀代のものと見なし、逆に、今城塚古墳の方を、六世紀中葉にふさわしい、として観察するためのようである。

しかしながら、ことの真実は、古墳の外観からのみ決定されうるものではない。少なくとも、それだけでは十分ではない。古墳の周辺や石室内部等の厳密な発掘と学問的調査を待って、はじめてより十分に明らかになしうること、当然である。

従って両者に対して、十二分に慎重な用意、そして特に大切なことは、古えの死者に対する十二分の敬意と礼式をもって、これに対する厳密な学問的発掘と学問的調査を行うこと、この一事が肝心である。

この一事によって、わたしの如上の所論に対する、端的な反証を行うべき可能性は大いに存しよう。なぜなら、

第一に、五世紀後半の稲荷山鉄剣(埼玉県)の例から見ても、両古墳、あるいは一方の古墳から金石文(銘文)の出土する可能性は少なしとしないこと。

第二に、如上の「継体の焚書刑語」が、もし史実であったとするなら、それはただひとり「古事記序文」の解読上の問題であるにとどまらず、「武烈以前」と「継体以後」とを截然と別つべき一大事件だ。だから「武烈以前の天皇陵」と「継体以後の天皇陵」との間には、必ず大いなる相違があるはずだ。外形から見た「前方後円墳」とは、ひっきょうして「外見」にすぎぬ。「外見」の重要さを説くのは、よい。わたしも、次の最終章でそれを論じよう。しかし、いくら論じても、ひっきょう「外見」は「外見」だ。「内部」ではない。「内部」をもって「外見」に代えること、それは遂に不可能なのである。

もし、このような学問的発掘と学問的調査によって、「武烈以前の内部」と「継体以降の内部」とに、さしたる変化なし、とすれば、わたしの如上の分析に対する、こよなき反証となるであろう。なぜなら、これほどの一大事件が何等の「物的痕跡」に反映せぬこと、それはありにくいことだからだ。少なくとも、考古学的な実地検証の立場からは「古田の論証には、何等の裏づけなし。」と、人は誇りやかに揚言しうるであろうから。

もちろん、そのためには、「以前」と「以後」の天皇陵の系統的発掘が必要となるであろうけれど、その結節点となるもの、それが「以前」では「顕宗・仁賢・武烈」の各天皇陵、「以後」では「継体・安閑・宣化」の各天皇陵であること、いうまでもない。さらに、その最重要の結節点と目さるべきもの、それが先の「継体陵」と目さるべき両古墳(高槻市と茨木市)であること、これもまた明瞭にして、いうまでもない。

現在のわたしたちの前には、幸いにも、学問的検証の可能性、その大いなる未来が確かに存在するのである。

9 前方後円墳と天皇陵

周知のように、多くの天皇陵、ことに古墳時代のそれは、考古学上、「前方後円墳」と呼ばれる墳形に属している。もとよりこの名称は、江戸期『山陵志』を著わした蒲生君平の命名によるものであり、その「前方」「後方」という「前後」指示は、何等の学問的意義をも有しないこと、今日学問的に明らかになっているけれども、しかもなお「円プラス方」という、特異の墳形を観察し、「命名」しえたこと、すぐれた先駆的研究といわねばならぬであろう。その著述の序に言う。

「凡そ其の陵を営む、山に因る。其の形勢に従ひ、向う所、方無く、大小長短、定め無し。其の制を為すや、必ず宮車を象(かたど)る。而して前方後円ならしむ。壇を為す、三成(かさね)。且環するに溝を以てす。」

君平は、これを一般に「車塚(=塚)」と呼ぶ例のあることから、この墳形を「宮車」に見たてたのであるけれども、墳形そのもの、また周囲の外濠の存在など、的確に描写している。

10 考古学者と天皇陵

明治以降、出色の「前方後円墳」と「天皇陵」論を学問的に呈示されたのは、梅原末治氏であった。

昭和七年八月十一日、大阪市清水谷高等女学校において行われた、大阪府神職会主催の講演会、その講演内容に再吟味と改訂を加え、敗戦後(昭和二十二年六月十五日)公刊された。これが『日本の古墳墓』(美徳社出版刊)である。その後の、各氏の所論の源流、もしくは典型をなしたものと思われるから、長文をかえりみず、要点を引用してみよう。

「(河内磯長の聖徳太子の御廟が「丸塚」であり、用明・推古天皇の御陵が「方形」をしていることをのべたあと)処がそれ等の外に我が古墳では現在なほこの国にも例のない特別な外形をした塚が少くなくて、それに規模の特に大きなものがあるのであります。截頭円錐形の一方に細長い角な部分を作り添へると云ふ一種の複合形をした、一般に前方後円墳と呼ばれてゐるのがそれであつて、これが日本の古墳の外形を特色づけてゐます。」(四三ぺージ)

「従来の同形式墳起源に関する諸説中、一見した所で一番合理的な観のあつた丘尾切断説は、右の見地なり、また多くの実例に於いて丘につヾく部分が前方でない点などからして否定せなければなりません。それに対して前方部祭壇附加説は知的な見方で実際的でない様に思はれて来ましたが、寧ろ事実に相合ふことが認められるのであります。(中略)

処がその支那に於ける当時の墓制としましては、封土は截頭方錐形でありますが、有名な秦始皇陵などに於いてその正面に所謂前庭を伴ふてゐることは、如上の起源説を右の面からも支持するものと考へられます。」(六八ぺージ)

「繰返すことになりますが横穴式石室は本来前方後円墳の主体としては適切なものではない。その点から前段に畿内を中心とした一聯の諸構造こそその特色ある外形にぴつたりと合ふたものたることが新しく意識せられて来て、該墓制が同地を中心として発達したことが、御歴代の天皇陵にその標本的なものを見る点と併せて、上代の文化を考へる上に重要な意味を持つことを思はしめるのであります。かくて同じ古墳形の示す本邦各地への広い分布はそれの波及したものと見るべきことから、北九州の場合では畿内から及んだ右の墓制がそのまま一部に行はれると共に、(中略)同地方の前方後円墳に形式上古い類の乏しい事実と相表裏して、右の見解の誤らないことを裏書きするものでなければなりません。」(八五ぺージ)

「処がこヽに取り上げてゐる古墳が我が上代人の奥津城たることに何人も異議がなく、また歴代の天皇陵にそれの代表的なものがあります以上、右の事実は考古学上からする我が上古の状態を示すものとせらるべきでせう。然らばこれを端的に申すと、古墳に依つて表徴せられる我が国家は、畿内を中心として興つたものと解せられ、実年代の上で西暦紀元以前にあまり遡り得ないと云ふことになるのであつて、それは実は他の一部史前遺跡の考察から推される考古学上の結論ともほヾ合致するのであります。」(一〇七ぺージ)

以上、所論の明らかにするところ、

第一、前方後円墳がわが国独自の墳形であり、その「方部」は「祭壇」と見なすべきであること。

第二、その中心は「畿内」にあり、その代表的なものが「歴代の天皇陵」であること。

第三、他の地域(北九州もふくむ)のものは、右の「畿内」からの波及と見なすべきこと。

第四、結局、古墳という姿から見る限り、我が国家は、畿内を中心として興った、と解せざるをえないこと。

以上、爾来、現今に至る「定説」あるいは「常識」がここに簡明に語られているのを見ることができよう。

この点、たとえば、東京大学の代表的考古学者、斎藤忠氏がその著『日本古墳文化の研究』(吉川弘文館、昭和三十六年刊)において、

「したがって、今日のところ古墳の第一号というべきものは、統一国家における最初の主権者か、またはその近親のものによって採用されたという見解が却って最も穏当とするところであろう。とにかく、わが国における古墳の初現はこのような事情のもとに、畿内において四世紀の初頭の頃か、あるいはたとえこれよりさかのぼったとしても三世紀のごく終りに見られたのである。」(一三三ページ)

「さて、以上述べたようにして発生した初現的な古墳は、もし前期という時期を古墳時代にもとめるならば、その第一期の時と称すべき初現的なかたから急激な発達をとげ、前期の第二期を迎えたのであり、これは恐らく四世紀の中葉前後に中心がおかれるものであろう。」(一三四ぺージ)

梅原氏ののべた「畿内中心の統一権力と、その他地方への波及」という命題が、ここでも賛同され、継受されているのが見られるであろう。

このような、日本考古学界の大勢を、さらにドラマティックな形で表現されたのが、左のような、水野正好氏の見解であろう。

「いずれにしましても、申してまいりましたように、前方後円墳は『践祚・即位』といった王権・王位継承の場として発想され、誕生して来たものでありまして、そうした『践祚・即位』の祭式に基いて形が構想され、設計されているのであります。円墳に祭りの場ーー前方部を加えたというような簡易なものではないのであります。」(六五ぺージ)

「朝廷では『践祚・即位・大嘗会』という一連の動きの中で新王が王者として、天皇として誕生してくることを諸書が語って居りますが、恐らくずばりその通りというかのように、前方後円墳の埴輪世界も構成されているのであります。国民の忠誠を確かめ、自らの王権を確認させる形で進められます『大嘗会』は『践祚・即位』についで、若干の時間を置いて秋頃に行なわれますが、『践祚・即位』という一連の祭儀と違いその間にはやや異なる一面が見られるのであります。前方後円墳の頂きを結び展開される世界は践祚・即位の世界でありまして、周濠の外で展開される人物・動物埴輪の世界は大嘗会の世界と考えているのであります。」(六六ぺージ)

「(天壌無窮の神勅と『三種の神器と五部神』をともなう「天孫降臨」神話を、日本書紀と古事記の文面に基づいて紹介したあと)我が国の王権の根源は天界に在す天照大神に発し、以後連綿と天皇家に継承されていくのでありますが、その証としてこうした天孫降臨の神話が政治的に用意されているのであります。」(六八ぺージ)

「前方後円墳は、まさに『践祚・即位』の場であるにとどまらず、悠遠の王権の節目として息づく場であることを伝えているのでありまして、神話を背景に王権を語る場でもあるのであります。前方後円墳の立面は、天孫降臨神話を構図とした、聖なる王権継承の場ということ、神話の象徴的意義を担う構図で構想されているということを示しているのであります。」(六八ぺージ)

「夢を描くことが許されるならば、死した王を前方後円墳の後円部竪穴式石室に葬るに当り、最後の誄が朝廷から来た使者により読み上げられる。正面に朝廷から生前賜与された鏡・剣・玉が据えられ、朝廷との係り、朝廷への寄与を『誄』として語る中に功績のシンボルとして鏡・剣・玉が息づき、しかも朝廷が創出した鎮魂の祭儀の鎮めとして死した首長に副えられたといった動きが『古墳』に収められた鏡には見られたのではないかと考えるのであります。鏡が生前と葬時の二度にわたって機能したのではないかと想うのであります。」(七五ぺージ)

「倭国という国家の中に編成され、早くから銅鐸・銅利器をめぐる祭式、鏡をめぐる祭式といった国家が創出した祭式を受容して来た各地の首長にとって、『首長の継承』の承認は極めて重要な事実であったと言えます。こうした首長の交替、王権の継承という最もむずかしく最も裸になっている『死』の段階を巧みにとらえて朝廷は、『践祚・即位・大嘗会』という祭式と『前方後円墳』という祭場を各首長に与えていくのであります。『首長の交替』という機をついて朝廷の楔が打ちこまれ、より強固にかしめられていくと申してもよいでありましょう。極めて壮大な、しかも荘重な祭祀体系の確立、全国への国家祭祀の浸透が『前方後円墳』を通じてはかられているのであります。従前の、弥生時代の祭祀体系とは面目を一新した祭祀体系、政治的浸透が国家中枢で意図されているのであります。」(七七ぺージ)(「前方後円墳の成立」『東アジアの古墳文化』38号、一九八四.早春)

以上、長文引用したのは、他でもない。梅原末治・小林行雄・水野正好と承け継がれてきた、従来の日本考古学界の代表的立場が、いわば「極限読解」として語られているからである。「極限読解」とは、従来“漠然”と、一種の“見通し”として語られていたものが、一層論理化され、一層徹底して論旨を突き進めた結果、その依拠する立場の長所と共に欠点や矛盾もまた、争いがたく明白化してくる、そういう読解のことである。

水野氏の解説は、見事に、その性格をもっているようである。たとえば、

第一、前方後円墳が「朝廷」(近畿天皇家)と地方豪族との間の「支配」と「服属」の関係をしめしていること。

第二、右が「朝廷」の拠って立つ神話的背景、すなわち「天孫降臨」神話を背景にもつものであったこと。

第三、前方後円墳で行われる「鎮魂の祭儀」は、首長の交替・王権の継承をしめすものであると共に、「朝廷」の場合、その(天皇陵の)頂きでは「践祚・即位」、周濠の外(人物・動物埴輪等)では「大嘗会」の世界が展開されていること。

以上のような論旨が、「夢を描くことが許されるならば」と「夢想」までまじえて生き生きと活写されている。氏の面目躍如たるものがあって興味深い。

けれども、遺憾ながらその中には、明白なあやまり、もしくは不正確な記述がある。それは、

「朝廷では『践祚・即位・大嘗会』という一連の動きの中で新王が王者として、天皇として誕生してくることを諸書が語って居りますが、恐らくずばりその通りというかのように、・・・」

という一節である。この一節を読んだ読者は、古事記や日本書紀の「崇神天皇〜欽明天皇」前後の各巻に、次々と各代「大嘗会」の行われた記事があるもの、それを水野氏が「諸書」と概括されたものと「錯覚」するであろう。なぜなら、「前方後円墳の時代」である、四〜六世紀前後とは、右の各代天皇前後の時代だからである。

しかし、史料事実として、それらは全く存在しない。なぜなら、動かせぬ事実は次のようだからである。

第一、古事記では、「大嘗祭」施行記事は全くない。

第二、日本書紀では、最末(七世紀末)の持統天皇紀が「大嘗祭」施行記事の存在する唯一の巻である。

(持統五年、六九こ十一月の戊辰に、大嘗(おほにへ)す。

これ以前には、全くない(「大嘗祭」関連記事があって、施行記事のない、特異例が天武紀)。

以上の史料事実を水野氏に呈示したとき、氏は、続日本紀やそれ以降の平安時代の「六国史」所収本、また同じく平安時代の延喜式などの「大嘗祭」記事の存在をもって答えられるのではないかと思われる。それも当然だ。わたしが所有し、見馴れている古事記・日本書紀(岩波本等。また真福寺本、熱田本・北野本等)以外に、「大嘗祭」記事が各代に列記されている記・紀など、当然ながらお持ちのはずはないからである。

しかし、平安時代や古くとも八世紀以降の歴代を記載した「諸書」をもって、「四〜六世紀」時代の歴代のことを記載した「諸書」(記・紀)と“とり替える”ことは許されない。それは、七世紀以降の遺跡から出土した考古学的出土物、たとえば平安時代の出土物をもって、「四〜六世紀」前後の出土物と“見なし”“とり替え”て論ずること、そんなことが日本の考古学界では許されているのであろうか。わたしには信じられない。それと同じだ。

「即位・践祚」問題も、これと連動する。「大嘗祭」が“中央権力者によって行われる、即位後の儀礼(新嘗祭)”の意である以上、「天武以前」に「大嘗祭」施行記事がない、という事実は、率直にいって「天武以前」には“中心権力者としての大義名分をもっていなかった”という史実の反映、そのように考える他はない。なぜなら「天武以前」において、

1. 実際は中央権力者ではあったが、なぜか大嘗祭を行わなかった。

2. 大嘗祭は行われたが、日本書紀が“書き忘れ”た。

右のような思惟は不可能だ。なぜなら、大嘗祭の本質は“古来からの伝承儀礼”である、という一点にあるから、 1. の思考は無理だ。だったら「大嘗祭」はその実、七世紀末の「持統以降」の“新案儀礼”となる他はない。「伝承」を名乗りっつ、「伝承」にあらざる儀礼だ。わたしには理解不可能である。

さらに、 2. の場合、一層理解不可能だ。なぜなら、「大嘗祭」施行記事は、諸他の諸儀礼・諸記事に比べ、はるかに重大事項である上、天智や天武の「大嘗祭」が実際に行われたとしたら、その参加者は、日本書紀成立時点においてなお、生き残っていたであろう。“それを書き忘れ”た、などというのは、児戯に類する弁明となろう。(日本書紀は、必ずしも各代の事項を十分に記録していないから、といった弁明も、ひっきょう同類の非理の弁明だ。なぜなら「大嘗祭は決して枝葉末節ではない」からである。)

では、真実の回答は、何か。

「近畿天皇家は、七世紀末葉まで、中心の統一権力者ではなかった。」

これが唯一の答だ。「大嘗祭を行った、正規の形の中心権力者(持統天皇)から、位を譲られた、最初の天皇、それは文武天皇(八世紀初頭)である。」これである。くりかえして言う。近畿天皇家が日本列島における代表の王者としての「大義名分」をかちえたのは、「七世紀末葉から八世紀初頭にかけて」の時点であった。この事実を、他ならぬ、天皇家の正史たる『日本書紀』が証言していたのであった(「大嘗祭なき即位」は、その権力者の領土内の王者としての「即位」にすぎず、統一中心権力者としての「即位」ではない。「天武以前」がこれに当る)。

従来の論者、すなわちTennology(近畿天皇家中心の一元史観)にとらわれた人々にとっては、以上は、驚倒すべきテーマだ。だが、中国の王朝の正史『旧唐書』の明記するところ、

「一世紀(後漢の光武帝の授与した金印の時代)から七世紀(自江〈白村江〉の戦の時代)まで、倭国の中心王朝は九州にあった。

これに対し、八世紀初頭(七〇三)から、唐王朝は、日本国(近畿天皇家)を代表の王者として国交を結びはじめた。」

この「倭国」(七世紀以前)と「日本国」(八世紀以降)とを、各々の伝(倭国伝と日本国伝)に明別した、中国の正史記載、それは近畿天皇家の正史たる、日本書紀の「大嘗祭」記載と、見事に一致し、対応している。それなのに、従来、江戸の国学以来、とみに“エキセントリック”となった、イデオロギー的理解、すなわちTennologyに目をおおわれた人々は、この「両正史」をあなどり、軽視してきたのであった。水野氏も、その被害者の一人かもしれぬ(「倭国」の大嘗祭については、別述)。

11 考古学と判定方法

いよいよ本章における、最高の局面を迎えた。

前節では、水野氏の所論に対し、文献批判の面から、その非をのべさせていただいた。今回は、前方後円墳自体に対する考古学的理解において、本質的な矛盾の存在することを指摘しよう。

それは、氏の所論では、

第一、天皇陵と呼ばれる「前方後円墳」では、「朝廷」の“中心統一支配”をしめす儀礼、一言でいえば「支配儀礼」が行われた。

第二、地方の各豪族の「前方後円墳」では、「朝廷」への「服属儀礼」が行われた。ということとなっている。

すなわち、同じ墳型の「前方後円墳」に対し、一方では「支配儀礼」、他方では「服属儀礼」という、全く相反する「解釈」を与えておられるのだ。これでは、「物そのものの観察からの帰納」という考古学の本領からではなく、一定の先入観(近畿中心主義)からの「解釈」である、と称されても止むをえないのではあるまいか。

確かに、氏はこの墳型が、箸墓などの近畿の墳墓に「発祥」をもつべきことを示唆しておられる。このような氏の見解が正しかったとしても、それはあくまでこの「前方後円墳型、儀礼」が“近畿ではじまった”というにすぎず、氏のいわれるような「近畿では、支配儀礼、他では、服属儀礼」という「解釈の峻別」を許すものではない。

その上、次の問題がある。

第一、近畿でも「天皇陵」以外の前方後円墳型古墳は数多いのであるから、この場合も「服属儀礼」のケースと解せざるをえない。

第二、氏が前方後円墳の「始源的存在」とされる、箸墓も、決して「天皇陵」ではない。とすれば、「前方後円墳の始源」は「服属儀礼」のため、と解せざるをえないこととなろう。

以上のようであるから、結局氏の理解は、

「諸種の『前方後円墳』は服属儀礼をしめすものであるが、『天皇陵』だけは特別であり、『支配儀礼』の場であった。」

というに尽きよう。そしてその「諸種の前方後円墳」も、「天皇陵と呼ばれる前方後円墳」も、考古学的な墳型観察上、差異はない。あるのは、イデオロギー上の弁別のみである。

12 天皇陵の「巨大性」

梅原末治氏は先掲の講演において次のようにのべている。

「有名な和泉堺市の東部にある仁徳天皇の御陵なり、河内の応神天皇の御陵などはこの形式(前方後円墳を指す。古田)の代表的なものとせられます。こんな外形の古墳は世界を通じてなほ何処にも見出されてゐませんから、日本独特のものと言ふ外なく、而もそれ等が非常な大規模のものなのであります。仁徳天皇御陵は大仙陵と申してゐる様に、周囲が一里もあらうと言ふ、三重の濠を緯らした隆然たる山形をして居ります。」(四四ぺージ)

“近畿地方には、天皇陵群が群立し、それらは他地方の前方後円墳群より、はるかに巨大である。”

この著明の事実こそ、あらゆる現物、あらゆる弁説にも増して「天皇家中心の一元史観」をささえてきた。そう言っても、過言ではないであろう。右の梅原氏の論述も、その代表例として、仁徳陵をあげたもの、そう解してあやまらないであろう。

ところが、このような「論証」には、不可避のデッド・ロックがある。それは、左のような、森浩一氏作成の表を見れば、一目瞭然である。

すなわち、吉備の造山・作山古墳は、多くの「天皇陵」より一層巨大なのである。日向のヨサホ塚も、同じ。他の地方(関東など)にも、同様の例は少なくない。これらと同時代の「天皇陵」より巨大な「前方後円墳」の例は、必ずしも少なしとしないのだ。もちろん、各前方後円墳の実年代は必ずしも明白ではない(先の森浩一氏の表にも、「前期・中期・後期」の呼称には異論が提出され、「前期・後期」と二分する傾向が強いようである)。

しかし、それらの各地方の巨大前方後円墳が成立したとき、その前後の「天皇陵」中において、右の巨大前方後円墳より“より小”なものの少なくなかったこと、およそ確実ではあるまいか。なぜなら、右の森氏の表に出でざる「天皇陵」の数々は、これらの巨大前方後円墳より、当然“より小”だからである。

とすれば、先の水野氏の見解では「より小」な天皇陵の方が「支配儀礼」、“より大”な方の、各地方の巨大前方後円墳の方が「服属儀礼」となる。つまりは、「前方後円墳の大小」では、「支配」か「服属」かは決められない。これが帰結だ。

とすれば、先の「近畿には、巨大前方後円墳として『天皇陵群』があるから、近畿が統一中心地である。」というテーマは、“漠然”と考えているうちはいいものの、精密に考えはじめると、否。そう考えざるをえないのである。

水野氏が、前方後円墳の「始源」問題のみ論及し、「巨大」問題にはあえて論及しておられないのは、このウイーク・ポイントを熟知しておられるためではあるまいか。

古墳 メートル 時期

和泉・仁徳陵古墳 486 中

河内・応神陵古墳 430 中

和泉・履中陵古墳 360 中

備中・造山古墳 約350 中

河内・大塚 330 中

大和・見瀬丸山古墳 318 後

大和・景行陵古墳 310 前

和泉・にさんざい古墳 290 中

河内・仲津媛陵古墳 286 前

大和・ウワナベ古墳 約280 中

大和・箸墓 278 前

大和・神功皇后陵古墳 278 前

備中・作山古墳 約270 中

大和・市庭古墳(現平城陵)約250 中

大和・崇神陵古墳 240 前

河内・仲哀陵古墳 239 前末〜中

大和・室大墓 238 中

大和・メスリ山古墳 230 前

大和・手白香姫陵古墳 230 前

河内・允恭陵古墳 227 中

大和・垂仁陵古墳 227 前末〜中

摂津・継体陵古墳 226 中

河内・墓山古墳 224 中

日向・オサホ塚 219 前

大和・成務陵古墳 219 前

大和・磐之媛陵古墳 219 中

上野・天神山古墳 約210 中〜後

大和・桜井茶臼山古墳 207 前

播磨・五色塚 199 前

(森浩一 『古墳ー土と石の造形 保育社』

より)

13 前方後円墳の本質

では、真相は、いずこ。端的に言おう。

「すべての前方後円墳は、服属儀礼の場である。」

と。これだ。詳説しよう。

この命題は、必ずしも奇をてらうものではない。たとえば、あの蒲生君平が『山陵志』の冒頭において、

「古の帝王、祖宗の祀を奉ず。而して仁孝の誠を致すなり。」

とのべているのは、極めて正当、至って道理を説いたもの、わたしにはそのように見えるのである。

では、近畿天皇家にとって「祖宗」の地とは、いずこであろうか。いうまでもない。古事記・日本書紀のしめすところ、

「神武は九州から来た。」

この一事は疑いえない。まちがっても、

「神武は、古来、近畿の豪族の出である。」

などとは、書かれていないのである。

だからこそ、神代巻中の最多国名は「筑紫」なのだ。(古事記では、出雲・筑紫の順序。日本書紀では、筑紫・出雲の順序。最多出現数。)この中、「出雲」は「国ゆずり神話」中だ。つまり、

「出雲→筑紫」

という、中心権力の変動を記するさいの出現が多いのである。してみれば、「神武東行」の母国は九州、それも筑紫。そういう帰結は避けがたいのである。

すでに、第二節でのべたように、日本書紀の神代巻における「ニニギ・ヒコホホデミ・ウガヤフキアヘズ」の三墓とも、筑紫の日向(福岡県糸島・博多湾岸)の地にあったことが確認される。また古事記でも、例の

御陵は高千穂の山の西にあり。

の一言が、糸島群の領域、「三種の神器」セットの王墓群をふくむところを指していたこと、それもすでに論証した。

それに何よりも、あの「天孫降臨」をしめす

竺紫の日向の高千穂の久士布流多気

が、福岡県の高祖山連峯(糸島郡と福岡市の間)をしめしていたこと、すでに論証した。

とすれば、近畿天皇家にとっての「祖宗」の地が、この筑紫の地、糸島・博多湾岸の領域にあったことは、動かしがたいのである。そして「祖宗の廟」とは、あるいは「吉武高木の弥生王墓」であり、「三雲・井原・平原、あるいは須玖岡本の弥生王墓」であったこと、わたしにはこれを疑うことができないのである。

さらに、もう一つ「奥行き」がある。

それは「壱岐・対馬」だ。「天孫降臨」の到着地は、先述の筑紫(糸島・博多湾岸)であるけれど、出発地はこの「壱岐・対馬」であったこと、すでにわたしのしばしば論証した通りだ。要約すれば、

第一、記・紀の神代巻で「天降る」という表記は「出雲・筑紫・新羅」の三領域のみが到着点とされている。しかも、途中経過地がない。従って出発点たる「天国(“海人国)」は、右の三領域の“内部”にあり、と見なす他はない。

第二、古事記の「国生み神話」中の「亦の名」(古い国名)で、「天の〜」という国名をもっているのは、対馬海流上の島々に限られている

(はじめ「天一根」を瀬戸内海の姫島と考えたが、灰塚照明氏の御教示により、玄海灘側〈糸島郡西北端〉の姫島であることを知った。2006年11月現在、古田氏は、関門海峡の彦島なども候補にあげております。)。

以上、二論証が同一の帰結をしめすことから、「天国」を“壱岐・対馬”を中心とする対馬海流上の島々、と帰結したのである。

このような帰結から見れば、筑紫に「中心」を移した「天孫降臨」後の王朝(九州王朝)にとって、「祖宗」の地は“壱岐・対馬”であった。そのように見なす他ない。

従って、たとえば、平原(糸島郡)の地において、王墓の前で「墓前祭」の行われたとき、必ず、北方の“壱岐・対馬”の地にある

天つ神

天照大神と天忍穂耳の命(ニニギの祖母と父)

高木神(天照大神と相並ぶ貴神)

などへの「遙拝」の行われたこと、それが儀礼進行中の中枢儀礼をなしていたこと、この一事をわたしには疑うことができないのである。

14 鏡と遙拝

もう一つのポイント、それは「鏡」だ。

倭国において「鏡」が祭祀上の一重要物をなしたこと、疑う人はいないであろう。一は記・紀の神代巻における「三種の神器」等の「鏡」記事、一は、三国志の魏志倭人伝における「銅鏡百枚」記事、一は、日本列島中の弥生期(筑紫等)・古墳期(九州・近畿・関東等)の多鏡墓の存在、いずれも「鏡」尊重の儀礼の存在を“裏づけ”ていたからである。

その鏡の儀礼は、いかに行われたか。

たとえば、暁、日出の頃、儀礼の場に鏡が東に向けて並べられる。あるいは木につるされる。日出と共に、鏡が一斉にキラキラと輝き、反射する。音楽と共に、儀礼の参加者は一種の幻惑効果を与えられるであろう。それが「鏡の儀礼」のリアルな姿だった。わたしにはそのように思われるのである。

とすれば、のちに古墳時代になって、儀礼への参加人数が増大するにつれ、右の「儀礼の場」がせり上った。それが「前方後円墳の成立」だ。この場合、鏡の反射角のひろがりをもたらし、反射光の及ぶ範囲は、一挙に拡大するからである。これが「反射効果」だ。

もう一つの効果がある。

たとえば、近畿から「祖宗」の地たる九州、その筑紫なる「祖宗の廟」を遙拝するとき、「近畿〜筑紫」の間には、幾多の山河が横たわっている。従って巨大な前方後円墳を築き、その方部で「遙拝儀礼」を行うとき、心理的に低位置(地上)で行うより、はるかに「遙拝心理」を満足させられたのではあるまいか。

右の「反射効果」と「遙拝効果」と相合するとき、権力者は次のようなメッセージを民衆(被支配者)に伝えることができたであろう。

“わたしは、西なる、天孫降臨の地、そこ筑紫から来た者の子孫である、そのときのニニギノミコトの「神勅」に従って、お前たちをここで支配する。”

と。自己の支配“正当化”の論理である。

15 「血族国家」観の展開

古事記・日本書紀の重大特徴の一、それは「血族国家」観である。「神別」は、「神武前」、「皇別」は、「神武以後」、それぞれ各豪族が、それぞれの段階の“分れ”つまり「分流」であることをしめす。この「血縁的系統樹」の系譜記載が、古事記・日本書紀にとって、神話・説話部分と並んで、それに劣らず重要であったこと、この点を明らかにされたのは、わたしの先輩(東北大学日本思想史科)の梅沢伊勢三さんだった。(『記紀批判』『続記紀批判』創文社刊等)

これによれば、九州といわず、中国地方といわず、関東地方といわず、各地の豪族は大半がこの「神別」もしくは「皇別」に属していることとなろう。

これは、実際的、生物学的「血縁関係」ではない。大義名分上、あるいは、統属関係上の、擬制的な(建て前上の)「血縁関係」だ。それが、いずれかの天皇の「皇子」や「皇女」の子孫、という形で「表現」されているにすぎない。

これを表現したのが、前方後円墳上の「遙拝儀礼」だ。だから、より正確にはこれは「服属儀礼」というべきであろう。

そして大切なこと、それは近畿天皇家自身、「神別」の一であったことだ。なぜなら「ウガヤフキアヘズ」から“分れ“てきた「分流」だったからである。

(五瀬命や神武が「玉依毘売」を母とすること、記紀ののべるところであるけれど、ウガヤフキアヘズにとって「嬢(をば)」に当る、この異例の妻、玉依毘売が「唯一の妃」であった、という保証は全くない。一夫多妻時代であるから、むしろ、「正妃」は他にあった、と見る方が自然ではなかろうか、すなわち、そちらが本流。九州王朝である。また「九州」側の系統樹が「神別」段階のみで「ストップ」している可能性も、ほとんどないであろう。「ストップ」しているのは、ただ記紀の「記載」にすぎぬ)。

16 服属儀礼の場

梅原末治氏の「考古学の鬼」としての人生は、「記紀神話への絶望」から出発した。前掲書で、氏は、次のように告白しておられる。

「一方には上述のように日向西都原の古墳の学術発掘が行はれ出し、また他方にあつても、かういふ次第で古墳研究の機運が進んで参りました。私はその頃まことに虚弱な一中学生であつて 学問的な意義など固よりよく分らう筈はなかつたのでありますが、すヽめられる儘に個々の遺跡を見て廻り、諸先生方をそこへ御案内したことから段々と興味を覚え、いつの間にかその道に入りこんで、とうとうかう云ふ古い墓の研究に一生を捧げることになつてしまひました。」(二六ぺージ)

「十数年このかた強い傾向の下にあつた我が神話伝説をそのまま歴史事実と解しようとする見方からすると、右の帰納とは非常な開きを示すわけでありますが、併し比較的学問研究の自由だつた明治の後半から大正の初にかけての進んだ歴史学の到達して結論の上に、かへつて相通ずる所が多いのであつて、そこに蓋然性のあることが考へられます。例を挙げると紀元の問題の如きがそれでありまして、考古学上から導かれた所は、彼の那珂博士の『上世紀年考』などに見る結論とほヾ一致するのであります。祖国日向の古伝に就いても津田博士の所説が相近い見解を示して居り、この場合では考古学上同地に古式古墳の多いと云ふ事実なら、他方大陸の文物が先づ九州に伝へられた事実に、か様な古伝を生じた契機がある様に思はれます。」(一〇八ぺージ)

右にのべられた「日向西都原の古墳の学術発掘」とは、大正元年の冬から翌春にかけて、「皇祖発祥の地」の保存顕彰の目的をもって、宮崎県知事だった有吉忠一氏のリードによって開始された。先述のように、「薩長政権」側のリードでいちはやく「神代三陵」が鹿児島県側に「公定」されたのに対し、「日向」(宮崎県)側の“巻きかえし”の要望(地元)をも代表するものであったであろう。何しろ、延喜式では「神代三陵」はいずれも、「日向国」にあり、と記せられ、宮崎県がその当地であること、少くとも地元の人々の固く“信ずる”ところだったからである。

梅原氏は、この有吉知事の発掘調査への決断に対し、再三称揚の言葉をのべている。けれども反面、その成果が「記紀神話の史実性」を否定するもの、そのように観取されたようである。なぜなら西都原古墳の領域に、弥生期にさかのぼる「弥生王墓」(三種の神器出土等)などは、一切発見できなかったからである。その結果、

第一、那珂通世の『上世紀年考』によれば、神武天皇は「紀元前六六〇」の即位となる。これは、縄文晩期に属する。すなわち「神武は架空の人物」であり、九州から来た、という「神武東行」説話も、後世の造作であって、史実ではない。

第二、従って記紀神話において、九州(日向)から神武天皇が「東遷」して大和へ来た、という神武説話をもって「後世の造作」視した、津田左右吉の学説が妥当である。

以上のようにのべて、「近畿天皇家、大和淵源説」をもって、氏の考古学的見解の支えとされるに至ったのである。

この所論が、果して戦前(昭和七年)の講述に属するものか、それとも戦後(昭和二十二年)の「改定」による部分か、現行刊本からは不明であるけれど、ともあれ、戦後考古学が、実は「大正元年〜二年」の間の日向国西都原古墳に対する学術調査の成果が「記紀神話の史実性の否定」に帰着したこと、そのような「錯認」の上に立っていたこと、この一点を銘記しておきたい。

なぜなら、氏の言われる「我が神話伝説をそのまヽ歴史事実と解しようとする見方」とは、実はさに非ず、本居宣長・平田篤胤流の「記紀神話、解釈」が南九州の考古学的事実や分布と合致していなかった。そのことを「立証」したにすぎなかったのである。

もとより、文献史学の研究者に非ざる氏が、このような「錯認」に陥られたのは、明治維新以降、エキセントリックに強化されたTennologyの中に歴史的素養を形成されたことを思えば、責めらるべきことではないともいえようが、この氏の「錯認」がその後の日本考古学界の「定説」を形造ったこと、この一事はいかに強調しても、強調しすぎることはないであろう。

この点、後継者たる水野正好氏の場合、あたかも「天孫降臨」が「大和直下神話」であるかのごとき“語勢”があり、わたしのような(戦前の歴史素養をもった)読者をして、まさに一驚させるものがある。

もとより、記紀神話の説くところは、

「天孫降臨は、筑紫に向って行われた。」

であり、

「天孫降臨は、大和に向って行われた。」

などという所述は皆無なのである。

もし、前者をもって後者のごとく「解釈」しようとする論者があったとしても、それはしょせん、後代の学者の「後代的解釈」にすぎず、「四〜六世紀」前後の「天皇陵」上で、「後世の学者の後代的解釈に立った儀礼」など、行われるはずとてなかったのである。

おそらく水野氏のような、戦後の歴史素養の世代の学者にとって、戦後の教科書における「神話欠除」があり、そのまさしき被害をうけられたのでなければ幸である。

これらの「後代的見解」に反し、日本書紀の神武紀には、次の明文がある。

「四年の春二月の壬戌の朔甲申に、詔して曰く『我が皇祖の霊、天より降り、鑒(かん)光して、朕(わ)が躬(み)を助く。今諸の虜已に平げて、海内事無し。以て天神を郊祀して、用(も)つて大孝を申す可きなり。』と。乃ち霊時を鳥見山の中に立て、其の地、号して上小野榛原・下小野榛原と日ふ。用つて皇祖天神を祭る。」

右で「皇祖」といわれているのは、「自天降(天より降る)」とあるように、ニニギノミコトである。「天孫降臨」だ。

これに対し、「天神」とは、「天孫降臨」以前の、壱岐・対馬の「天国(日海人国)の神々」である。古事記で、「国生み神話」のさい、イザナギ・イザナミが最初失敗し(イザナミ先唱によって、ヒルコを生む)、「天神」に向って問い、教えを乞うてようやく成功(大八島国を生む)したことが記せられている(太占(ふとまに)による、トい)。

すなわち、「天神」とは、イザナギ・イザナミ以前の、“遠き祖先神”だったのである。

まして天照大神や高木神、またニニギノミコトたちにとっても、「天神」は、“誇るべき祖先神”だったのである。ニニギノミコトが「天孫降臨」のあと、「天神の子」(古事記)「天神の孫」と称したのは、いずれも、「天国の祖先神の子孫」であることを誇る言葉だったのである。

神武天皇もまた、「天神の子」であることを誇称している。ニニギノミコトの系流の「分流」(「神別」)であることを誇りにしていたのである(ニギハヤヒも、同じ)。

右のような、歴史的伝来を背景としていた神武であったから、

1. ニニギノミコト(墓域は、糸島・博多湾岸)

2. 天神(母域は、壱岐・対馬)

の二者を、ここ大和の霊時(まつりのにわ)として、鳥見山の「上小野の榛原(はりはら)・下小野の榛原」で祭った、というのである。このさい、

第一、「上小野の榛原」と「下小野の榛原」とニカ所を区別しているのは、それぞれ「皇祖(ニニギ)」と「天神」(「天国」の祖先神)を祭る場に当てたのであろう。

第二、その祭りの場に「鳥見山」(桜井市外山〈とび〉)においたのは、西方はるか彼方にある、筑紫、壱岐・対馬の地を「遙拝」すべき、心理的要因によるものであろう。

以上が史料事実だ。近畿天皇家の「正史」において、「九州の母域、遙拝儀礼」の存在が明記されているのだ。それを、後世の学者が勝手に“乱(みだ)り”、「永遠の大和中心主義」という、後世のイデオロギーによって、これを“歪める”こと、そのような曲事は誰人にも許されないであろう。

以上によって、「天皇陵」で行われたものが、「自已中心主義の儀礼」などではなく、「九州なる母域への遙拝儀礼」であったことが判明しよう。他の領域の「前方後円墳」もまた、これに「類同」した、あるいは(血族国家として)「擬制」されたものであった。

それゆえ「前方後円墳は、服属儀礼の場であった。」このテーマが確認されるのである。

おわりに

天皇陵問題は、日本古代史の眼晴である。しかし、その眼晴はおおわれたままになっている。そしておおわれたままにしておくことが「天皇家の尊厳」を保つもの、そのように信ぜられている。

本当に、そうか。確かに、そうだ。もし、民衆がすべて「無知」であるならば。何事のおわしますかは知らぬまま、否、知らぬがゆえに、敬意をはらいつづける。そういう時代も確かにあった。

しかし、いつまでも民衆が「無知」でありつづけることは不可能だ。その証拠に、今、戦前風の皇国史観を語って、誰人がよく、これを信ずるであろうか。すでに、敗戦後の、より開かれた立場、それを人間の理性が知ったからである。

それと同じだ。「天皇陵群の存在こそ、わが国の歴史が近畿天皇家中心に展開されたことをしめす。」、今なお、多くの日本国民はこの命題を“信じて”いる。戦前の皇国史類と同じように。いわば「戦後型の皇国史観」である。

しかし、人間の理性は知った。吉備や日向には、天皇陵の多くより「巨大」な、前方後円墳の存在することを。この一点の認識を起点にして、新たな疑問に立ち向うとき、ついに、先の命題は“保持”しつづけることが不可能なのである。

もしなお、これを疑う人ありとすれば、幸いにも、無上の方法がある。他にない。「天皇陵の学術的発掘調査」がこれだ。

もし、「天皇」という象徴、その尊貴の地位が、日本国民の「無知」に依拠するのではなく、日本国民の「理性」に依拠しようとするならば、これ以外の方法はない。

もしこのような、わたしの所論に対して、あるいは怒り心頭に発する人ありとしても、わたしはこれをよく理解できる。なぜなら、「国家の公定の歴史」に関する問題は、ただに人間の理性にかかわるものではなく、かえって時として、人間の感情や情念にもと、づくものだからである。

しかしながら、いかなる国家の権力も、個人の暴力も、しょせん亡ぼしうるのは、人問の生命のごときものにすぎず、決して真理そのものを亡ぼすこと、それは不可能なのだ。わたしはそれを信じ、ここに本稿を草し終ったのである。

〈補〉

天皇陵問題については、偉大なる直観的先躍者の存することを、末尾ながら特記させていただきたい。中小路駿逸氏がその人である。『「邪馬台国」徹底論争邪馬壹国問題を起点として』(第二巻、新泉社)の中の「第五回、総合」における、氏の講述がそれである。深く敬意を表させていただくものである。

(一九九二年九月二十八日最終稿了)

『古代に真実を求めて』十集(明石書店)古田武彦講演記録 「万世一系」の史料批判 解説として

明治体制における信教の自由 古田武彦(『古代に真実を求めて』第1集)へ

闘論「神武東征と天孫降臨」 へ

ホームページに戻る

新古代学の扉インターネット事務局 E-mailは、ここから。

Created & Maintaince by "Yukio Yokota"

Copy righted by " Takehiko Furuta "