「邪馬台国論争は終った」(『日本古代史の謎』朝日新聞社)へ

邪馬壹国の史料批判(『邪馬台国の常識』松本清張編 毎日新聞社)ヘ

本資料では、丸数字は○1は、(1)に変換しています。

古田武彦

ある人がわたしに言った。「古田さんの本を読んでいると、あまりにもハッキリと分かりすぎてしまう。古代史はあんなに割り切れるものだろうか?」と。わたしは答えた。「いや、古代史は分からないことだらけです。その中で自分にハッキリ分かったこと、それだけを書いたのです」と。『「邪馬台国」はなかった』『失われた九州王朝』から最近の『盗まれた神話 ーー記・紀の秘密』まで、みんなそうだ。

たとえば『三国志』魏志倭人伝。どうにも分からない所があった。「狗邪韓国 ー(A)ー 対海国 ー(B)ー 一大国 ー(C)ー 末盧国」と三つ海域があるのに、(B)だけしか名前(「瀚海」)がついていない。これが解(げ)せなかった。また「瀚」は“広大なさま”だというのだが、こんな狭い海域になぜこんな名前が? 分からない。だから、私の本には書いてないのだ。

ところが今度、ふとしたことで解けた。「三水編」をとって「翰」で調べた(たとえばこの三海域を「わたる」ときに度と渡が使われている。卑弥呼も帝紀では俾弥呼だ)。この字は“飛ぶ鳥(やまどり)”“速くとぶさま”とある。わたしは躍り上った。「対馬海流だ!」百科事典を調べた。流速一ノット。黒潮(流速三〜五ノット)を知っている倭の水人から見れば、たいしたことはない。だが、袋小路で淀んだ海の、黄海や東シナ海しか知らぬ中国人から見れば、まさに“速く流れる海”だ。それにしても、海流を飛烏になぞらえるとは、いかにも中国人らしい雄勁な造語力ではないか!

“この解釈にまちがいない“”と自信がもてたのは、ほかでもない。海流なら三海城それぞれに名のあるはずはない。中心の対馬海峡の所だけしるされていて当然だからだ。つまり、これは海名ではなく、海流名だったのである。ここでも陳寿(と漢代以来の中国人)の目は真実(リアル)だった。

大いなる航海実験の時代は、はじまった。わたしたちは、古代と現代とを“全くちがったもの”として、見ることになれている。だが一方、“ちがわないもの”もある。たとえば「海流」だ。三世紀と現代と、黒潮のルートは変わっただろうか。否! 対馬海流のルートは? これも否、だ。

もちろん、これらの海流の中にも、文明社会で汚染された諸物質は投棄され、間断なく一方から他方へと運ばれていることであろう。その点、一見同じように見えても、真の“透明度”など変わっているかもしれぬ。だが、海流そのもの、流れ自体についていえば、当然大きな変化はない。

またたとえば、日本列島とアジア大陸との間が海でへだてられていること、この事実も、五千年や一万年さかのぼったくらいでは、全く変化はない。

つまり、これらの点については、わたしたちは、たとえば弥生期の人々と、全く同一の地質世代のまっただ中に生きているのだ。すなわち、同一グループの人間なのである。

この平凡、かつ基本的な事実 ーーその上に、各種の古代史への冒険的実験が、現代人によって挑(いど)まれうる、生き生きした理由がある。そして今回の「野性号」は、未来に生起すべきあまた諸実験の、いわば“はしり”を切ったのである。

今回(一九七五年)の航海実験は、大きくいって三つの部分に分かれている。

(A) 朝鮮半島周行(西岸と南岸)と、

(B) 三海峡(朝鮮海峡・対馬海峡・玄界灘)横断行と、

(C) 九州北岸行(唐津〜博多)だ。

この航路をえらんだこと自体、実は試行錯誤の一つとしての“実験的企画”なのである。“いや、これは九州説と近畿説とのいかんを問わず、共同に承認されている、いわば「定説コース」だ” ーーこのように言う論者があるならば、それは、実験的探究者という厳正な立揚への自覚を忘れた人々であろう。

なぜなら、わたしの本『「邪馬台国」はなかった』(朝日新聞社刊、角川文庫)を一見すれば、明白なように、ここでは、解読上、右の(A)のコースは全くとっていない。従って、正確に言えば“わたしの説以前の、定説コース”というべきであろう。

そのことは、とりもなおさず、次の事実を指すこととなろう。今回の航行が真の“実験”であるならば、韓国全水行の従来説、是(ぜ)か、わたしの韓国全陸行説、非(ひ)か。 ーーその当否をもまた、「実験の成果」として明らかにしうるのではないか。 ーーわたしがそのような目で見つめていたとしても、それは必ずしも不遜(ふそん)ではないであろう。なぜなら、およそ科学上の実験は、その成果を万人の面前に赤裸々にさらし、人間の理性のクールな検証に敢然とゆだねるべきものであるから。

奇(く)しくも、今回の航行のさ中に当たる、一九七五年六月、わたしは一つの“紙上実験”の成果を手にすることとなった。

その資料は、次の周知の二文だ。

(α) 南、邪馬壹(一)国に至る、女王の都する所。水行十日・陸行一月。

(β) 女王国より以北、其の戸数・道里は略載す可(べ)きも、其の余の旁国は遠絶にして得て詳かにす可からず。

問題は、(β)の「以北」文だ。(α)の直後にある。その問には、邪馬一国の官名(四つ)と戸数(七万余戸)が書かれているだけだ。だから、(α)と(β)は文字通り、一連の文面だ。

ところで、(α)の「水行十日・陸行一月」の実区間を、従来説によって図示してみよう(左図、インターネット上は下図。)

(水行二十日) (水行十日・陸行一月)

(1) 不弥国 ーー 投馬国 ーー 邪馬一国

〈連続読法〉

(水行十日・陸行一月)

(2) 伊都国 ーー 邪馬一国

〈放射線読法〉

この他、わたし以前の、いかなる説をとってみても、この「水行十日・陸行一月」が、“邪馬一国以前の一限定区間”だ、と見ることには、変わりない。つまり、この長日月は「投馬国もしくは伊都国 ーー 邪馬一国」の区間日程の表記だ、と見なされてきたのである。

これを今、「謎(なぞ)のX区間」と呼ぼう。

問題の焦点。それはこの長区間内の“実体”だ。

たとえば「陸行一月」。このような長距離間が「無人の野」の連続であるはずはない。なぜなら、ここはゴビの沙漠(さばく)やサハラの沙漠のさなかではない。れっきとした日本列島内部だ。とすると、この「謎のX区間」の中に“国々が存在すること” ーーそれは自明のことなのである。

またもし、これに「陸行一月 → 陸行一日」という改定を加えたとしよう。では「水行十日」の方はどうだろう。これだけの間、渺(びょう)たる大海を進むところなど、日本列島内部にはない。必ず、“海岸沿い”なのである。それが九州東岸であれ、九州西岸であれ、九州内部の河川利用であれ、また瀬戸内海航路であれ、日本海航路であれ、それらはいずれも陸地沿い、つまり国々の海岸(あるいは河岸)を進行していること、その一点に変わりはない。とすると、この問にもまた、“国々が存在すること” ーーそれは自明の理である。

さて、その「国々」とは、当然倭国の一部だ。とすると、右の(β)の「以北」文の直後、投げ出されたように記載されている、戸数も道里も方角さえ不明の、これこそ“まぼろしの二十一国”。その中のいくつかの国々は右の「謎のX区間」内にふくまれていると考えられること、それもまた必然の帰結であろう。

とすると、俄然(がぜん)、亀裂(きれつ)と矛盾が生ずる。なぜなら、(β)の「以北」文で、著者の陳寿自身が「邪馬一国より以北については、戸数や道里の類が略載できる」と言っている。そう言っていながら、片方では、その直前に“戸数や道里は無論、国名さえ書かれていない邪馬一国以北の「謎のX区間」の記載を平然とおこなっている、としたら ーーこれではまるで支離滅裂だ。およそ、文章の態をなさぬ、としか言いようがないではないか。

“いや、この「水行十日・陸行一月」は、現実(リアル)的な記載ではない。倭人のいいかげんな虚言を、そのまま魏使(ぎし)が信じこんで伝えたのだ” ーーこのような、研究史上おなじみの「倭人虚言説」も、ここでは全く通用しない。なぜなら、今の問題は、“執筆者(陳寿)の意識”なのだ。彼が「わたしは女王国以北については、(国名はもとより)戸数や道里の類を記載できた」こういう確信に立っていなければ、(β)の「以北」文は書けはしない。それなのに、その文を「倭人の虚言」であれ、何であれ、国名も、戸数も、道里も、一切実体不明の「謎のX区間」を書きつけた、その直後にしるす。 ーー そんなことがありうるだろうか。断じて否、だ。

また「倭人虚言説」に代えて、「魏使虚言説」「帯方郡吏虚言説」等、研究史上はなやかに展開された諸臆測(おくそく)説を導入してみても、右の道理に全く変わりはない。要は、本人(陳寿)は、“女王国以北については、国名・戸数・道里等、明白だという意識の上で書いている” ーーこの一点の事実を動かすことは、いかなる人にもできないのである。

こうしてみると、「水行十日・陸行一月」を「直前の一定点 ーー 邪馬一国」間の日程だと見なす、従来の一切の読解は、およそ全く道理に反していたのである。

では、わたしの解読の場合はどうだろう。

この「水行十日・陸行一月」を「帯方郡治〜邪馬一国」間の総日程と見なした。そして「奴国」(東南、百里)と「投馬国」(南、水行二十日)の二者を傍線行路と見なしたのである。その結果、「狗邪韓国 ーー 対海国 ーー 一大国 ーー 末盧国 ーー 伊都国 ーー 不弥国」の六国が主線行路であり、不弥国は邪馬一国に相接している(“邪馬一国の玄関”)、という帰結をえたのである。

この場合、「女王国より以北」とは、右の六国を主とし、二国を従とする、既定の国々だ。だから、額面通り、これら八国についての「戸数・道里」の類が「略載」されているわけだ(狗邪韓国の場合、「戸数」なく、投馬国の場合、「道里」に代えて「日数」が書かれている。他の六国については正確に「戸数」「道里」ともにある)。

だから、この解読の場合にだけ、(α)と(β)の両文は、“まともに連続した文”として理解できるのである。

この解読結果は、当然「韓国全陸行説」を直指する。なぜなら、「帯方郡治〜邪馬一国」間に「陸行一月」の日程といった大行程が存在するとしたら、それは当然、朝鮮半島内部にしか、求めえないからだ。九州北岸へ上陸してから、六百里(末盧国 ーー 伊都国 ーー 不弥国)。これに島廻り半周読法の千四百里(対海国 ーー 八百余里、一大国 ーー 六百里)をプラスしても、総計二千里だ。陸行一日行程を平均二百五十里としても(『「邪馬台国」はなかった』三〇二ぺージ参照)約八日の行程にすぎぬ。残りの二十二日分は、当然“朝鮮半島内部の陸行”(韓国西北端より東南端までの東南行)とならざるをえない。

それゆえ、この「韓国全陸行説」以外に、倭人伝に対する、矛盾なき解読は決してありえないのである。

このようなわたしの解読に対し、“不自然(無理)な読み方だ”という批評があった(たとえば日本経済新聞」一九七一年十二月十九日、井上光貞氏書評)。この「自然」とか「無理」とかは、一体何だろう。

そこで中国文の性格を考えてみよう。

たとえば、ドイツ語の場合、各文間の論理関係は、一つ一つ厳密に結合されている。このような性格の文体とは異なり、中国文の文体は、いわば“自由(ルーズ)”である。

一例をあげよう。

○孫賁字伯陽。父羌字聖壹。堅同産兄也。

(A)孫賁、字(あざな)は、伯陽。(B)父は羌(きょう)、字は聖壹。(C)堅の同産の兄なり。(呉志六)

右について、二つの解釈があった。

(一)郁*経(かくけい)(『続後漢書』)

(B)を挿入句とし、(C)を(A)の説明とする(孫賁が孫堅の兄)。

郁*経(かくけい)の郁*は、有の代わりに赤。JIS第三水準ユニコード90DD

(二)盧弼(ろひつ)(『三国志集解』)

(C)を(B)の説明とする(孫羌が孫堅の兄)。

これに対して、わたしたちは今、(二)の方が正しいことを知っている。なぜなら、同じ呉志の孫堅伝に、“賁をもって堅の兄の子とする”との記事がある。これによって、盧弼の文脈理解の方が正しいことは明白なのだ(わたしの前出の本、五四ぺージ参照)。

ところで、今の問題の焦点は次の点にある。つまり、右の文面だけに対する判断なら、(一)(二)ともに成立するのである。どちらが無理か、どちらが不自然か、といってみても、しょせんナンセンスなのだ。郁*経も盧弼も二人とも、中国の学者であるから、中国人の文章感覚から、それぞれ自分の判断をえたはずである。ところが、その判定の決定的な基準は、その文面自身にはなかった。他のポイントの個所(同じ著者陳寿の他の文 ーー孫堅伝)と、いずれが適合しているか、否か、これが決め手となったのである。

これと同じだ。(α)の「水行十日・陸行一月」を邪馬一国直前の一定点からの“部分日程”と見るか、それとも、「郡より倭に至るに」ではじまった行路記事の最終末、しめくくりのような位置におかれている点に注目して、“全行程の総日程”と見るか、それはここの文脈自体から見れば、いずれともとれよう。いわば“自由”なのである。

これに対し、“わたしの解釈こそ自然だ”と論者が自分で言ってみても、ナンセンスだ。人おのおの、みずからの自然さを信じている。信じていなければ、公表などできはしない。だから、いくら相手に向かって自分の読解の“自然さ”を誇称してみても、何の論証にもなりえないのである。

問題の焦点、それは“他の関連個所と過不足なく適合するか否か”その一点にある。もし、適合すれば、すなわちその解読は「客観的な自然らしさ」をそなえているのである。これに反し、先の郁*経読解のように、他の個所と亀裂・矛盾が生じれば、いかに本人が“これが自然だ”と自称していたとしても、客観的には、その読解は“不自然”なのである。

このような立場から見ると、直後の「以北」文(β)と、全く矛盾するような「水行十日・陸行一月」(α)理解など、全く“客観的な自然さ”をもたないのである。いかなる後代の学者の権威も、この明白な道理に抗することはできない。

もっとも、このさい、かえりみるべき一つの学説がある。それは牧健二氏の大著『日本の原始国家』(有斐閣刊)に展開された弁証だ。

この書の目次を一覧すれば明白なように、氏はこの「女王国より以北」問題を、倭人伝読解上、肝要の一点と見なした。そしてこの一句に適合する解釈を求めて、いかにも法制史家らしい、克明な究明に氏の精力を傾注されたのである。

氏の結論(都の所在地)は、筑後山門だ。その点、格別の新説ではない。にもかかわらず、氏はこの文面上の矛盾に正面から立ち向かい、これと格闘された。

その答えは次のようだった。

(一) 女王国とは、「不弥国より南にあった倭をふくむ連合国家」である(二六三ページ)。

(二) 具体的にいうと、「倭地の三十国の中から、〈自二女王国一以北〉の六国と宮崎県中部にあった投馬国と女王に属しなかった狗奴国(熊本県球磨郡がその故地)との八国を除いた北九州の二十二国の地方又はそれに近い地方」だ、とされた(七九ページ)。

すなわち、この女王国は邪馬台(筑後山門)を中心(都)として、西(島原半島)から東(大分)に至る、東西領域をふくむ連合国家なのである。これに対し、九州北岸や壱岐・対馬(すなわち「女王国より以北」の領域)は、“女王国以外”とされたのである。

さらに氏は、「女王国=倭国」という定式から、“九州北岸や壱岐・対馬は、倭国に非ず”という、驚くべき命題(これらは、「倭地」内ではあっても、「倭国」ではない、との立場)へと進まれることとなった。

このような“奇異”の地点にまで、あえて氏が進まれたのは、その“学問的勇気の所産”でもあろう。それは、先の「女王国より以北」文を満足させるための“格闘”であった。

けれども、氏の綿密を極めた弁証にも、根本におい三点の、重大な見逃しがあったように、わたしには見える。

「Kより以北」(自二K一以北)という文形は、当然〈K〉を「基準の定点」とし、その一点から他の領域について言及する、そういうときの文体である。すなわち、執筆者にも、読者にも、その文中の〈K〉が“明晰(めいせき)な概念”もって、疑いなく“印象”されていなければ、このような文型は、およそ無意味なのだ。

ところが、氏が設定されたような、右の(二)の連合領域、それは果たして“直観的に鮮明な概念”であろうか。否! それは牧氏の手によって、倭人伝の文面から、いわば“算出された概念”なのである(「狗奴国」は、「女王国より以北」文より以後、出現する)。

いいかえれば、この文面を読む時点において、読者は、はじめて出てきた「女王国」という名について、“牧氏の規定による概念”など、一切もっていない。牧氏自身が、他ならぬこの(β)の「女王国より以北」文と九州実地図との比較から、右のような実範囲を“算出”されたのだ。 だから、それは中国の当時の読者にとっては、想像の外にあるというほかない。

このような、“実体不明の複合領域”を、あたかも「明白な定点」であるかのようにあつかい、これを基準点とする文面を作る。 ーーそのようなことは、ありえない。ここに牧氏の錯失があった。

では、「女王国」とは何だろう。これは直前の(α)文 に「邪馬壹国に至る。女王の都する所」と書いたから、これ以後、これを簡約して「女王の国」つまり「女王国」と記したのである。すなわち、「邪馬一国(従来説では邪馬台国)=女王国」という通常の理解、それがやはり正しかったのである。

しかしながら、そうすると、牧氏の鋭く着目された通り、この「女王国より以北、略載」文を満足させることはできぬ。牧氏の批判は、氏の意図とは逆に、筑後山門説をはじめとする、九州北岸以外の地に都を発見しようとする、すべての説の、ひっきよう成立しがたいこと、その帰結を明々白々と証明してみせていたのである。

(「女王国より以北」問題から、“女王国範囲の新解釈”へと手厚い努力を重ねられた牧氏も、肝心の「水行十日・陸行一月」問題については、榎一雄氏の放射線読法〈伊都国基点〉を踏襲するにとどまられた。しかし、この榎説の成立しがたいことについては、すでにわたしの第一書の第三章II「榎説への批判」で詳論した)。

このようにして、(β)の「女王国より以北」文は、「水行十日・陸行一月」をもって“女王国への最終里程”と見なしてきた、すべての従 来説に対してとどめをさす、決定的な論理力をもっていたことが判明したのである。

以後、これを「以北略載の論理」と呼ぶこととする。

だが、このような帰結は、この「以北略載の論理」だけの指示するところではない。他の論証によってもまた、同一の帰結をうるのである。これが第二の論証だ。

(γ)其の北岸狗邪韓国に到る、七千余里。(倭人伝)

(δ)韓は帯方の南に在り。・・・方四千里なる可し。(韓伝)

右の(δ)によって直ちに判明すること、それは朝鮮半島の西岸が四千里、南岸も四千里として、著者(陳寿)によって記述されていることだ。従ってその両岸を全水行するとすれば、それだけで当然、「計八千里」となるはずだ(「狗邪韓国」は釜山もしくは金海付近)。その上、帯方郡治から韓国西北端までの間も、少なくとも千里前後はあるはずだ。とすると、「帯方郡治 ーー 狗邪韓国」間の距離は、“約九千里前後”として、著者(陳寿)の目には見えていたはずなのである。それなのに、その同じ著者が(γ)のような文面、つまり右の距離を「七千余里」として書く ーーこれは万々一、ありうることではないのだ 。

“同一の執筆者の意識”の問題としてこれを見た場合、韓国全水行説では、(δ)(γ)両文を同時に満足させることは決してできない。これは“倭人伝の里数値は誇張だから”といった類の遁辞(とんじ)で逃げかわせる問題ではない。

その上、明確になってきたこと、それは、「魏晋朝の短里」問題だ。この点、すでにわたしの本の中に詳述したが、さらに新たな確証が加えられることとなった(『日本古代史の謎』朝日新聞社、一九七五年。「邪馬台国論争は終った」「週刊読売」別冊、「邪馬台国の謎に挑む」一九七五年七月所収、参照)。

こうしてみると、陳寿は『三国志』倭人伝を、決して誇大値や妄想(もうそう)値で書いているのではない。魏晋朝の里単位に立つ、正確な数値として書いているのだ。このことが判明した今、いよいよ、先の「七千里対九千里」の矛盾に“目をつぶる”こと、それは誰人にも許されることではない。

にもかかわらず、「魏晋朝短里」への反論もおこなわず、「七千里対九千里」の矛盾にも、しっかり目をふさいだまま、依然、“韓国全水行は、既定の事実だ”とうそぶきつづける人があるとしたら、 ーーこれはもう、学問の問題ではない。忌憚(きたん)なく言わせていただければ、既成の大家が自己の“趣味”を“末輩”におしつけているだけ、そんな感じに堕してしまうのではあるまいか。

以上のような帰結は、論証の真実のさししめすところ、不可避だ。だが、それを今ここに書きつけたのは、決して今回の「野性号」の航行実験の航路を“非難する”ためではない。逆だ。この冒険的実験は、肝要の一点において、見事な実験成果をあげた。わたしには、そのように見えている。以下、その理由をのべよう。

わたしは、新聞紙上で今回の航路予定図を見たとき、一見して“奇異”に感じた。それは、釜山(および金海 ーー以下略)以後だ。

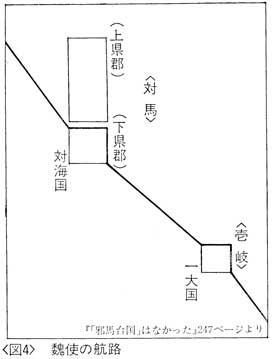

次ページ図のように、対馬の東側を通って行く。そのような航路が書かれてあったからである。

わたしはそれまで、魏使(帯方郡使)の航路は対馬の西側を通るもの、とばかり思っていた。

つまり、わたしはそのように、疑わず解読してきたのである。それは、わたしの本の中の図(『「邪馬台国」はなかった』二四七ぺージ)にも現われている。

だから当然、一瞬、違和感を覚えたのだ。だが、そのときはそれだけで、さして深く気にもとめなかった。“企画の中心の学者たちが現地の航海経験者と相談して、こうなったのだろう”くらいに、軽く考えていたのである。

ところが一九七五年七月二十三日、新聞を見て、ハッとした。そこには、

「朝鮮海峡の『渡海』は二日間にわたったが、二十一、二十二両日とも潮と風に妨げられ、一部区間はパイロット船にえい航された。自力『渡海』は事実上失敗に終わったわけだが、それだけに古代の『渡海』がいかに危険なものであったかを知るのに十分な体験航海であった」(「朝日新聞」)

と書かれてあった。

わたしは一瞬、その行間に真実の曙光(しょこう)が閃滅(せんめつ)するのを見た。今回のいわゆる「失敗」の一つの重大な原因は、この“東まわり路線を採用した”点にあったのだ! なぜなら、ここには流速(平均)一ノットの対馬海流が流れている(冒頭にあげた、「飛鳥(ひちょう)の海流」に述べた「瀚海かんかい」だ)。その中心部は、名のごとく、対馬海峡にあるけれども、海流だから、当然朝鮮海峡にも玄界灘にも分岐している。

ことに前者では、壱岐〜対馬間とほとんど変わらぬスピードで、海流は東へ東へとおしよせ、すべてを流し去ってやまぬ。

その奔流の中に手こぎ舟でのり入れたら、どうなるだろう。当然、今回のように東へ東へ、つまり日本海へと、この海峡からいわば“押し出されて”しまう。とても、対馬へは着けはしない。もちろん、季節や舟の構造(たとえば帆のありなし ーー後述)や風の有無によって、ちがいはあるだろう。が、その大原則に変わりはない。三世紀も二十世紀も、対馬海流の方向が変わらない限り。

では、どういうコースが、より合理的だろう。答えは一つだ。

釜山より海岸沿いに西行し、かなり行った所(たとえば五百里、あるいは千里 ーー魏晋朝短里)から、南下するのだ。そこで海流に乗る。そうすると、“風と帆の関係”や“漕力そうりょく”にささえられて、東南へと向かう。そのとき、自然に対馬へと着くのである。ここはかなり南北に細長い島だから(小さい方の南島だけでも、一辺四百里)、そのいずれかの西海岸に突き当たることができるのだ。

わたしは、海流図から見て当然、そのように考えていた。そこで先のような形の、西側から着く図を書いたのだ。

その上、わたしの解読の、もう一つのキイ・ポイントは“対海国と一大国の半周読法”だった。このアイデアの場合、先ず西側から着かなければ、ナンセンスだ。なぜなら、舟の行く先たる壱岐や末盧国(東松浦半島、唐津)は東南方向にある。だから、西側に着いてこそ、島を半周することの意味があるのだ(「半周」自体は、わたしの本の図のような“右まわり”でも、あるいは逆に“左まわり”でも、どちらでもかまわない)。

この点からも、わたしは「釜山→対馬」が西まわり航路であることを疑わなかったのである。

“では、なぜ?”わたしは疑った。“なぜ、今回の企画者たちは、西まわり航路をとらなかったのだろう?”と。

「半周」はわたし自身の解読の問題だから今はおくとしても、先の“海流と手漕ぎ”の力関係は、紙上で海流図を一目見ただけでも、すぐ気づくことではないか。北九州や博多の現地に関係深い人々も、おられるだろうに。 ーーこんな勝手な思案がひとり湧(わ)くうち、ふっと気づいたのだ。

“そうだ、今回の航行では、「西まわり航路」は原理上とれないのだ!”と。なぜなら、この古代(推定)船は今まで「韓国全水行説」に従って、進路をとって釜山に至ったのだ。それなのに、また五百里も千里も、同一航路を往復して西へ逆もどりする、そんなことは、いかにも不自然なのである。

何も、狗邪韓国は目的地ではない。単なる経過地だ。それなら、朝鮮半島西南端から南岸の中域まで来たとき、そこで直ちに南下を開始すればよい、のだ。わざわざ釜山まで行き着く必要は、全くない。

もし、必要なら(あるいは舟の規模によって)朝鮮半島西南端を廻ってまもない頃、南下しはじめてもよいのだ。熟練と経験によって風量や漕力を計算すれば、南北に細長く連なる島、対馬海流を大きくさえぎる鳥、この対馬に首尾よく“ぶつかる”ことができるであろう。ともあれ、いずこを南下開始地点とすべきかは、要するに経験と技術の問題だ。そのいずれにせよ、“釜山まで行き着く必然性は全くない” ーーこの一点にゆるぎはないのである。

これに反し、もしいったん釜山に着いたときは、話がちがう。「釜山から西まわり」などと簡単に言うけれども、手漕ぎ舟の場合、海流に逆らって、そこ(釜山)からいきなり“西まわり”できるはずはない。

だから、朝鮮半島南岸中央部(前後)から南下しはじめること、それが必須条件となるのだ。少なくとも、もっとも“労少なくして効率のいい”方法なのである(後述の帆船の場合でも、当然、途中南下の方が楽だ)。

このような実際上の視点からみると、ここでもまた、「韓国全水行説」は、致命的な弱点を蔵している。そのことがはっきりしてきたのである。『三国志』倭人伝では、狗邪韓国到着は明白だ。そのことはすなわち、この地へ「西から舟で」来たのではない。そのことを証明しているのである。すなわち「北西から(洛東江沿いに)陸を」来たのだ。」

このようなことは、紙上で海流図をにらみながら、考えをめぐらせば、あるいは容易に“分かる”ことかもしれぬ。だが、二十人の若者たちがその全力をこめて力漕しても、むなしく東へ東へと流されてしまう(七月二十三日、朝日新聞参照)。 ーーこの現代の日本青年の実地の体験こそ、百千の雄弁にもまして、江戸時代以来の学者たちの「韓国全水行説」の無理、その机上の空論性を、明白かつ見事に立証してみせたのである。

わたしは、今回の古代(推定)船実験の最大の成功をここに見る。

閑話休題。私事にわたることを許していただきたい。

今回の航行の途次に当たる、一九七五年七月のはじめ、わたしは義兄(井上嘉亀)を失った。自然科学者(神戸大学工学部)であったが、豊富な想像力と創造的な思考力をもった人だったように思われる。わたしはこの兄から学問の方法の実際上のすすめ方について、多くを学んだ。わたしの若い頃、その兄と話していて、しばしば次のような述懐を聞いたことがある。

「実験したあと、“うまくゆきました”と言ってくる。何がうまくいったのか、と聞くと、“教科書に書いてある通りの結果が出ました”と言うんです。だが、こんなのは、ちっとも実験の成功でもなんでもない。むしろ、教科書に書いてあるのとはちがう、意外な結果が出た。 ーーこれは何だろう。そこから、考えはじめる。これが本当の実験の醍醐味(だいごみ)ですよ、ね。それが本当の成功ですよ、ね。これがなかなか分かってくれないんですよ」と。 ーーこれこそ実験者の真実だ。わたしはそう感じた。

古代(推定)船が企画に従って予定通り、すらすらとゆき、無事帰りつく。 ーーそれだけが、果たして成功だろうか。もし、そんなものだったとしたら、まことに“お手軽な成功”だ。たとえば某々主催の“一大ショウ”とちっとも変わらない。なるほど、ショウなら「予定通り、恙(つつが)なく終了」 ーーそれが何よりも成功の要件かもしれぬ。

だが、未知に挑む、知性の触角としての実験、それはそのようなものとは、本質を異にする。

“思い通りにゆかない”現象を見出す。 ーーこれこそ、実験の本領、正念場ではないか。真実がありありと露呈する、その一端ではないか。わたしは、そう思う。

さて、本題にかえり、ここで舟の「帆」の問題について考えてみよう。

今回の「野性号」は帆を活用しなかったようだ。反面、船内で青年たちが“三世紀当時、帆が使用されたか否か”について討論していた、という。

だが、この問題の答えははっきりしている。当然、使用していたのである。倭人伝には、その資料はない。だが、もう一つ、新しく「発見」された三世紀倭人の航海資料がある。「海賦かいふ」だ。

これは六世紀梁の昭明太子撰の『文選もんぜん』に収録されている。著者は木華(ぼくか 字(あざな)は、玄虚げんきょ)、三世紀魏晋朝の人。楊駿府の主簿をしていた。だから陳寿と同時代人だ。一史官だった陳寿より、より枢要の位置にいた中央官僚であった。

この文献が三世紀倭人のことをしるしたものだ、という論証は、それを主題とした別論文にゆずり(古田著『邪馬壹国の論理』)、今は直ちに目下の主題に入ろう。

A 若し其れ、穢(わい)を負(お)うて深きに臨み、誓いを虚(むな)しうして祈りを愆(あやま)てば、

この一文は従来のように(たとえば李善注や五臣注)、“罪を背負うて航海する”ときの話、というのでは、何とも意味不明だ。これはほかでもない、倭人伝上著名な「持衰じさい」のことなのである。

○其の行来・渡海、中国に詣(いた)るには、恆(つね)に一人をして頭を梳(くしけず)らず、[虫幾]蝨(きしつ)を去らず、衣服垢汚(こうお)、肉を食わず、婦人を近づけず、喪人(そうじん)の如くせしむ。之を名づけて持衰(じさい)と為す。若(も)し行く者、吉善なれば、共に其の生口・財物を顧(こ)し、若し疾病有り、暴害に遭(あ)えば、便(すなわ)ち之を殺さんと欲す。其の持衰謹(つつし)まずと謂(い)えばなり。

[虫幾](き)は、虫編に幾。JIS第3水準ユニコード87E3

つまり、先のAの文は、「反道徳と海」といった、世にも“珍奇なテーマ”をもてあそんでいるのではない。「持衰」という倭人の航海信仰について、のべているのだ。

この文献ではさらに「其の持衰謹まざる」場合の、「暴害に遭う」状況の真実(リアル)な描写がしるされている。

B 羣妖遘迂*(ぐんようこうご)して、眇謠*(びょうよう)として、冶夷(やい)、帆を決(やぶ)り橦(ほばしら)を摧(くだ)き、[爿戈]風(しょうふう)、悪(にくし)みを起こす。

迂*は、于の代わりに午。JIS第4水準、ユニコード8FD5

謠*は、言偏の代わりに、目。

[爿戈]は、JIS第4水準、ユニコード6215

呪*は、口偏の代わりに立心偏。JIS第4水準、ユニコード6033

これは四つの海の妖怪(守護神 ーー海童かいどう、馬銜ばがん、天呉てんご、惘*像もうぞう。〈右の本参照〉)の描写につづく文だ。ここでは明らかに帆が用いられている。「持衰」の舟だから、当然、倭人の帆船なのである。

この文には、中国(魏)が倭国の求援に応じて天子の宜告の使者をつかわした事件(倭人伝の正始八年〈二四七〉の項。狗奴国の男王卑弥弓呼が卑弥呼を攻め、彼女が救援を魏に求めたため、魏は直ちに詔書・黄幢(こうとう)をつかわした事件を指す)の描写においてもまた、“帆船”が用いられている。

C 是(ここ)に於(お)いて、勁風(けいふう)を侯(ま)ち、百尺(せき)を掲(あ)ぐ。長[糸肖](しょう)を維(か)け、帆席(はんせき)を挂(か)く。

[糸肖](き)は、糸編に肖。JIS第3水準ユニコード7D83

惘*像(もうぞう)の惘*は、立心偏の代わりに虫編。

「百尺」は“帆柱”、「長[糸肖]」は“長い帆綱”、「帆席」は“むしろの帆”だ。だから、三世紀にこれらの帆船が使用されたこと、その事実に一点の疑いもないのである(ここでは、Cは倭国側の帆船のようであるが、中国側もまた帆船を使用していたこと、いうまでもあるまい。なぜなら、「帆」「橦」「百尺」「長[糸肖]」「帆席」といった中国語〈文字・熟語〉の存在、それ自体が、その「物」〈帆船〉の実在をはっきりと証明しているのであるから)。

右においては「勁風を侯ち」の一語こそ、焦眉(しょうび)のポイントだ。“海流を乗り切る”その秘密は、これである(この「海賦」の描写もまた、「朝鮮海峡→対馬海峡→玄界灘」の描写なのである)。

海流は一定方向だ。朝も夜も、春も夏も。まかりまちがっても、対馬海流が“東から西へ流れる”ことは、ありえない。ところが、風は別だ。季節によって、また朝・昼・晩によって、その向きを変ずるのである。そして“風が東から西へ吹くとき” ーーそれが一刻千金のチャンスなのではあるまいか。その時問の到来を待って、舟出する。 ーーその待望の緊張を一点に要約したのが、右の「勁風を侯ち」の一語なのであった。

中国において古くから(三世紀以前)帆の用いられた資料をあげよう。

○帆、汎なり、風に随(したが)って幔(バン・マン ーー“まく”“ほろ”のこと)を張る、帆と曰(い)う。舟をして疾(と)くして、汎汎(はんはん)然(ぜん)たらしむ。(後漢、劉煕撰、『釈名』釈船)

劉煕(りゅうき)は字(あざな)成国、北海(山東省)の人だ。「汎汎然」とは、“迅速にして礙(さまた)げるさま”のことである。“帆走の快適さ”が感覚的に見事に表現されている。

このようにしてみると、三世紀以前の中国において以、帆の用いられていたことは疑いない。とすると、前二世紀よりこの中国へ往来し、この中国へ往来し、その中国以上に海を主たる生活領域としていた、海洋の民、倭人が「帆」の存在を知らなかったこと、それは万々一ありうることではない。

わたしは近年『古事記』『日本書紀』の探究にとりくみ、中国の史書から、しばし遠ざかっていた。古代伝承の謎(なぞ)の中に没入していたのである(『盗まれた神話 ーー記・紀の秘密』参照)。

ところが最近、必要あって再び中国の歴代史書の森の中に入った。そして読み返すうち、わたしはいくつかの個所で、「あっ!」と声をあげるような思いがした。かっては気づかなかったところに、論証上、緊要の個所を新たに見出したからである。たとえば、『南斉書なんせいしょ』の倭伝。短いから全文をあげよう(本書一三八ページ等参照)。

○倭国。(A)帯方の東南大海の島中に在り。漢末以来、女王を立つ。土俗巳(すで)に前史に見ゆ。(B)建元元年、進めて新たに使持節・都督、倭・新羅しらぎ・任那みまな・加羅から・秦韓しんかん・〔慕韓〕六国諸軍事、安東大将軍、倭王武に除せしむ。号して鎮東大将軍と為せしむ」(「慕韓」は脱落。(A)・(B)は古田)

後半部(B)は『失われた九州王朝』にも引用した。前半部(A)は、『三国志』倭人伝を知る者にとって、何の他愛もない。 ーーこの判断が盲点だった。

有名な『宋書』の倭の一五王。五世紀の倭の王者だ。これを三世紀の女王卑弥呼と連続している、と見るか、それとも断絶している、と見るか。それが一つの重要ポイントだった。

通常の「邪馬台国」九州論者の場合。当然、この両者を断絶と見る。一方で「倭の五王」が近畿天皇家の王者であることは自明だ、と考えられていたか,ら、他方で卑弥呼の国を筑後山門や大分・鳥原半島等にあり、としたとき、当然、この三世紀と五世紀との両者は、“別物”だということになろう。このさい、直接「倭 ーー 中国」の国交記事のない(失われている)、いわゆる“謎(なぞ)の四世紀”が絶好の“かくれみの”となった。すなわち、この問に(中国側の知らぬうちに)九州の地方政権は滅ぼされ、代わって近畿の統一政権の力が日本列島の大半をおおうた、こう見るのである。

もう一つは、「邪馬台国」東遷説。“地理的位置は変わっても、系統は連続している”というわけだ。その東遷記事が中国史書にないのも、例の「謎の四世紀」つまり「四世紀の同時代史料欠如」のせいだ、と考えたのである。

その三として、「邪馬台国」近畿説。この場合にのみ、両者は、スムーズに連続していることとなった。

このように三種三様に、三〜五世紀間の権力の継承と断絶の関係が考えられている。これが現況だ。混乱の根本原因、それは『宋書』倭国伝の中に、直接この倭の五王と前代(三世紀の王者)との両王朝間の関係を語る史料がなかったからだった。

もしこれがあれば、『宋書』は時代史料だ。著者の同沈約(しんやく 〜五一三、梁)は、宋代にはすでに宋の官僚(尚書度支郎)であり、倭王武たちの使者に直接接触している、と見られる。それゆえそれ(両世紀の関係記事)は絶大の史料価値をもったはずだ。

そこに「この倭の五王は、卑弥呼の王朝の後喬(こうえい)だ」「いや、あれとは別だ」といった類の記事があったとしたら、あれこれとややこしい紛議のほとんどは、(史料事実を重んずる限り)はじめからおこらずにすんだのである。

ところが『宋書』と並ぶ、もう一つの同時代史料、この『南斉書』の存在を忘れていたのだ。

著者、簫子顕(しょうしけん 〜五三七、梁りょう)もまた、南斉の中枢官僚(給事中)だった。彼は、斉の予章、文献王、嶷の子であり、「聡慧そうけい」だったため、父の文献王にことに愛せられたという。そして「王子の例」として、「給事中」(天子の左右に侍し、殿中の奏事を掌る官)に任命された〈『梁書』、二十九〉。(より重要なことは、『宋書』も『南斉書』も、同じ連続した史局(宋〜斉〜梁)の産物だ、という点である。後記)。

つまり、右の後半部(B)の倭王武の使者の記事は、彼が直接、南斉の天子のかたわらにあって、じかに目にし、直接耳にした事実なのだ。史料として信憑(しんぴょう)性は極度に高い。その彼が、“この倭王武の王朝は、『三国志』に書いてある卑弥呼や壱与の王朝の後裔(こうえい)だ”と前半部(A)にはっきりと記載し、明述していたのだ。それが一見、抽象的な表現に終始しているのは、前史(『三国志』)をうけた南斉代の、正史の記述者として、当然のつつしみであろう。

また、「東遷」などということがあれば、当然書くはずだのに、書いてない。

もし、「東遷」したのだったら「都」の位置が変わるのであるから、中国の夷蛮統治 ーーことに軍事的視点ーー にとって、必ず認識し、必ず記録しなければならぬ、必要不可欠の事項なのだ。しかるに、ここにその記事は全くない。

このような史料事実から見る限り、(史料事実を無視し、これを恣意(しい)的に自分の構想の都合にあわせて処理するような、責任なき論者は別として)次の命題は不可避である。

1 倭の五王の王朝は、三世紀卑弥呼の王朝の直接の後裔である。

2 その間において、とりたてて言うべき大きな地理的変化、つまり「東遷」などはなく、ほぼ同一領域に都をおいていた。

これだ。これは次のことを意味する。“三世紀の卑弥呼の王朝が筑紫(博多湾岸)に都していたことが決定的となったならば(古田「邪馬台国論争は終った」参照)、そのときはすなわち、倭の五王もまた筑紫の王者だ、と必ず見なさねばならぬ”と。

次の“発見”は、『隋書』イ妥*国伝(たいこくでん)だった。ここにも、中国の使(裴世清はいせいせい)が倭国へと向かった「行路記事」がある。従来、『三国志』倭人伝の行路記事に対しては、おびただしい論者の、ありとあらゆる読解がくりかえされてきた。それにひきかえ、この『隋書』の行路記事は、ほとんど論争の圏外におかれてきたのであった。

○明年(大業四年、六〇八)上、文林郎裴清を遣わして、イ妥*国に使せしむ。百済(くだら)を渡(わた)り、行きて、竹島に至り、南に[身再*]羅(タンラ)国を望み、都斯麻国を経、迥*(はる)かに大海の中に在り。又東して一支国に至り、又竹斯国に至り、又東して秦(しん)王国に至る。

イ妥*国のイ妥*は、人編に妥。ユニコード番号4FCO

迥*は、迥(はる)かの別字。JIS第3水準ユニコード9008

[身再*]は、[身再*]羅国 の[身再*]は身編に再(上の一はありません。)

第一に重要なことは、“釜山に立ち寄っていない” ーーこの事実だ。「竹島」は、その直後、「南に[身再*]羅国(済州島とされる)を望む」というのだから、朝鮮半島の西南端に近いようだ。今珍島あたりかもしれぬ。ともあれ、「南に[身再*]羅国を望む」位置から、いきなり、「都斯麻国を経」となるのだから、先にのべた通りの、朝鮮半島南岸部西辺から、対馬海流を東南に横断して対馬西岸部に到着するルートだ。七世紀ともなれば、三世紀よりはるかに船も進歩していたはずだ。それなら、このようなルートがもっとも効率がいいはずなのである。

そしてこの場合、明らかに百済の西岸を南下してきたのだ。これこそ文宇通り「全水行ルート」なのである。その上、対馬の場合、「経」の文字を使っている。「都斯麻国に至る」ではない。いわば、ほんの“経過地”として、とり扱われているのである。

このような七、八世紀の「全水行ルート」を軽々しく倭人伝理解のさいに無批判にあてはめた。ここに、「韓国全水行説」が従来、“異論なき定説”であるかのごとき観を呈してきた、その歴史的背景があったのではあるまいか。

(また、『隋書』では、末盧国にも立ち寄らず、直接「壱岐→博多湾近辺」といったコースをとっているという可能性も高い)

もう一つ、興味深い事実がある。それは右の行路記事につづく左の記事だ。

○(A)その人、華夏に同じ。以て夷洲(いしゅう)と為すも、疑ひて明らかにする能(あた)はざるなり。(B)又十余国を経て海岸に達す。(C)竹斯国より以東は、皆なイ妥(たい)に附庸(ふよう)す。

第一の問題は、(A)の意味だ。「岩波文庫本」は「以て」以下について、次のように注記している。

「ただし夷洲は今の台湾であるから、ここで疑っているのは正しい」(七五ぺージ)

つまり、“ここは台湾だというが、果たしてそうかどうか確かめられない”という意味だ、というのである。しかし、これはまるっきり錯覚の上に立った解釈のようにわたしには思われる。わたしの理解ではこうだ。「このイ妥国の人々は、中国の人々とそっくりだ(よく似ている)。だから、“ここは東夷の洲(しま)だ”といわれても、中国人とはっきり区別できないほど、よく似ている」

つまり、このイ妥国(「其の人」は、この直前の「秦王国」の人だけを指しているのではない。 ーー次節後述)の人々の(服装・風俗とも)、“中国化”が著しくすすみ、風貌(ふうぼう)も似ている、そのさまに驚嘆しているのである。イ妥国人の「中国同化」状況は、次の記事でも明らかだ。

○(A)故時、衣は横幅、結束して相連ね縫うこと無し。頭にも亦冠無く、但々(ただ)髪を両耳の上に垂るるのみ。

(B)隋に至り、其の王始めて冠を制す。錦綵(きんさい)を以て之を為(つく)り、金銀を以て花を鏤(ちりば)め、飾りと為す。婦人は髪を後に束(たば)ね、亦裙襦(くんじゅ)を衣(き)、皆撰*懴*(ちんせん ひだかざり)有り。

右の(A)は明らかに『三国志』倭人伝の、次の記事をバックにしている。

撰*懴*(ちんせん)の撰*(ちん)は、手編の代わりに立心偏。懴*(せん)は、立心偏の代わりに手編。

○男子は皆露[糸介](ろかい みずら)し、木緜(もくめん)を以て頭に招(か)け、其の衣は横幅、但々(ただ)結束して相連ね、略略(ほぼ)縫うこと無し。婦人は被髪(ひはつ)・屈[糸介](くつかい)し、衣を作ること単被の如く、其の中央を穿(うが)ち、頭を貫きて之(これ)を衣(き)る。

[糸介]は、糸編に介。JIS第4水準ユニコード7D12

つまり、この段階(三世紀)では、中国人と大いに異なっているのだ。ところが、“現代”(七世紀)では、イ妥国の人々は中国の服装・風俗と大異がないのだ。 ーーこのような歴史的変化の背景の上に立っているのが、先の(A)の文面なのである。

例をあげよう。たとえば、わたしたちがテレビで活躍する、来日中の中国の卓球選手を見て、「あ、あの人なんか、日本人や言うても、分からへんね」などと、家庭内で言いかわしている、あの心理なのである。卓球選手の場合、スポーツ・シャツを着ているから、服装も日本選手と大差ない。すると、よけい「ソックリだ」と感じさせられるのだ。

この点、従来の解釈(「岩波文庫本」)は、わたしには理解しがたい。一国の使者として、日本の現地へ来ておいて、“ここは台湾だというけれど、おかしいなあ”という感想をもらす。これでは、何とも“とぼけすぎた”話ではあるまいか。

ここで一つの問題にふれよう。

従来から、ここの「秦王国」の存在は、よく引用されてきた。渡来人(いわゆる「帰化人」)問題で、いつも出てくる。つまり、前の(A)の文を、直前の「秦王国」だけの説明と見るのだ。そこで“この倭国中の一地域に、中国人とそっくりの住民からなる、異色の小国がある”という意味に解するのだ。このような文脈理解を、渡来人を論ずる各論者は、何の疑いもなく、採用してきた(日本のみならず、外国の学者も、そのような文脈理解のもとに、論じている。たとえば金錫亨氏『古代朝日関係史』三八六ぺージ。 ーーここでは、氏の「分国論」の証拠史料に使われている)。

しかしながら、注意すべきことがある。この倭国伝内に、「其」の字に次の二つの使用法が現われていることだ。

(A)如意宝珠有り。其の色青く、大なること鶏卵の如し。

(B)大業三年、其の王多利思北孤(たりしほこ)、使を遣わして朝貢す。

右の(A)が直前の文(語)をうけた用法であるのに対し、(B)の方は直前の文ではなく、表題(イ妥国)を指している。とすると、問題の「其の人」についても、この指示代名詞が、直前の「秦王国」をうけるのか、それとも表題の「イ妥国」をうけるのか、客観的判断をうるためには、その吟味が先ず、不可欠のはずだ。

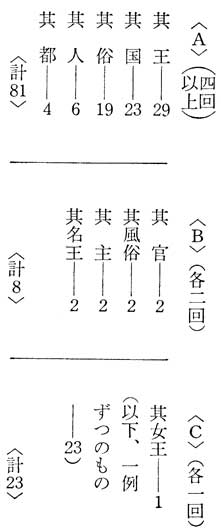

そこで『隋書』における「其」の用法を客観的に知るため、「四夷蛮伝」(東夷〈とうい 六国〉・南蛮〈なんばん 四国〉、西戎〈せいじゅう 二十三国〉、北狄〈ほくてき 五国〉)の全使用例を検査した。そこには三八〇個の用例がある。

(a)直前の文(語)を指すもの ーー 二六八個

(b) 表題の国を指すもの ーー 一一二個

そして(b)の内実は次のようだ。

〈A〉(四回以上)

其王ー29

其国ー23

其俗ー19

其人ー6

其都ー4

〈計81〉

〈B〉(各二回)

其官ー2

其風俗ー2

其主ー2

其名王ー2

〈計8〉

〈C〉(各一回)

其女王 ー 1

(以下、一例ずつのものー23)

〈計23〉

すなわち、〈A〉のような特定用語に、この類の用法が頻出(ひんしゅつ)する事実が認められるど表題の国名をさして、「其の国」や「其の王」などが使われていることは、考えてみれば、当然のことだ。そしてこのビッグ・ファイブの中に「其の人」の表現が入っているのである。“この表題の国の人民は”の意だから、これも、夷蛮伝に頻出して当然の語法なのだ。その全用例を左にあげよう。

(1)(百済〈東夷〉)其の人、雑(まじ)わりて新羅・高麗・イ妥等有り。亦、中国人有り。

(2) (新羅〈東夷〉)故に其の人、雑わりて華夏・高麗・百済の属有り。

(3) (イ妥〈東夷〉)其の人、華夏に同じ。以て夷洲と為すも、疑ひて明らかにする能はざるなり。

(4) (林邑りんゆう〈南蛮〉)其の人、深目・高鼻にして、髪は拳(けん“まがる”「巻」に通ず)にして、色は黒し。

(5)(真臘しんろう〈南蛮〉)其の人、行止に皆、甲仗(こうじょう)を持つ。若(も)し征伐有れば、因(よ)りて之を用ふ。

(6) (附国〈西域〉)其の人、並びに姓氏無し。

このように、問題の(3)を除く、他の五例とも、「其の人」の「其」はいずれも、「表題の国」を指して用いられている。すなわち、この『隋書』の著者、魏徴(ぎちょう)の慣用表現なのである。してみると、(3)のみ特例として孤立させ、イ妥国中の一小国たる“秦王国の人”という、直前の語を指す用法と見なすことは、史料批判上不自然、かつ客観的に不可能である。

ことに『隋書』の著者は、各表題の国々について、中国との比較に深い興味をもっている。

(イ) (高麗こうらい)兵器、中国と略(ほぼ)同じ。

(ロ) (新羅)其の五穀、果菜、鳥獣、物産、略、華と同じ。

(ハ) (イ妥)正月一日に至る毎(ごと)に、必ず射戯・飲酒す。其の余の節、略、華と同じ。

(ニ)(林邑りんゆう)楽に琴、笛、琵琶(びわ)、五絃(げん)有り。頗(すこぶ)る中国と同じ。

(ホ)(婆利〈南蛮〉)其の余の兵器、中国と略、同じ。

(ヘ)(吐谷渾とこくこん〈西域〉)其の器械・衣服、略、中国と同じ。

(ト)(高昌こうしょう〈西域〉)其の風俗・政令、華夏と同じ。

(チ)(焉耆〈西域〉)婚姻の礼、華夏に同じき有り。

これらは、いずれも各表題の国の解説にだ。とすると、この点でも、問題の文(先の(3) )のみ、特例として孤立させ、イ妥国内の一小国(秦王国)のみの説明と見ること、それは客観的に不自然、かつ不可能である。

さらにもう一つ、簡明な論証がある、もし、この「其の人」が従来説のように「秦王国の人」を意味するとしたら、次の矛盾につきあたるのだ。

それは「以て夷洲と為す」の一語だ。「以為二夷洲一」という、この語形が、「以二其国一為二夷洲一」(其の国を以て夷洲と為す)の省略形であることは明らかである。この「以二A一為二B一」という語形は、当然「A=B」を意味する。

○以二建寅月一為二歳首一(建寅けんいんの月を以て歳首と為す)。(百済伝)

○婦人以二羅紋白布一為レ帽(婦人、羅紋らもん白布を以て帽と為す)。(流求伝)

ところが、「夷洲」というのは、“東夷の洲しま”の意であるから、「秦王国=夷洲」ではありえない。やはり「イ妥国=夷洲」なのである。もし、秦王国を指すのなら、「以為二夷国」(以て夷国と為す)とか「雖レ属二夷洲一」(夷洲に属すと雖も)といった文型がより適切なのではあるまいか。

このような点から見てもまた、「其の人」にはじまるこの一節の文を、直前の秦王国のみの解説と見ることは、文脈的に不自然、かつ矛盾をふくんでいる。

以上のように、従来疑われたことのなかったように見える「秦王国特記論」が一片の誤読に属していたこと、それは今や明白となった。

しかし、この問題のさししめす帰結は、あまりにも鋭くかつ深い。なぜなら、従来、この文を(おそらくイ妥国伝だけ読んで)秦王国だけの説明と見なしてきた、第一の理由。それは、いうまでもなく、「イ妥国伝」を『隋書』全体の一部として見なかったこと、すなわち『四夷蛮伝』の全、三十八国中の一つとして、客観的に位置づけさせようとしなかったことだ。この点は、『三国志』倭人伝の場合と同じである。

ところがもう一つ、このケース独特の、第二の重大な理由がある。それは他でもない、「対馬国 → 一支国 → 竹斯国 → 秦王国」と進んできた行路記事を、まだここでとどめず、先(軽率なルート比定)の(B)の「又十余国を経て海岸に達す」につづけ、この一文に“瀬戸内海行路と大阪湾到着”を“読みこもう”としていたのである。

しかし、本質的にこれは無理だ。なぜなら、

(1)今まで地名(固有名詞)を書いてきたのに、ここには「難波なにわ」等の地名(固有名詞)が全くない。

(2) 九州北岸・瀬戸内海岸と、いずれも、海岸沿いだ。それなのに、その終着点のことを「海岸に達す」と表現するだけでは、およそナンセンスとしか言いようがない。

ことに(1)の点は決定的だ。裴世清の「主線行路」は、先の「対馬 ーー 秦王国」という地名(固有名詞)表記部分で、まさに終了しているのだ。これに対して(B)(「十余国」表記)は、地形上の補足説明(傍線行路)にすぎないのだ。だから地名(固有名詞)が書かれていないのである。後代人の主観的な“読みこみ”を斥(しりぞ)け、文面自体を客観的に処理する限り、このように解読する以外、道はない。

この点をさらに確証するのは、先の「其の人」問題だ。従来は、無理強(じ)いに「十余国」まで「主線行路」として“読みこもう”とした。だから、「其の人」文(A)を、その主線行路記事中の「挿入句」として、見なさざるをえなかった。ために、直前の「秦王国」の説明のように見なし、『隋書』四夷蛮伝全体の表記慣例を“強引に無視する”ていの読解へとひきずりこまれたのである。

しかし、「其の人」が『隋書』四夷蛮伝全体の表記慣例通り、この表題の国たる“イ妥国の人民”の意であるとすれば、もはやその直前の「竹斯国・秦王国」で、主線行程は完結していること、その事実は、太陽のように明白である。

この事実を、一段と明々白々に裏づけているのは、「竹斯国より以東」問題だ。

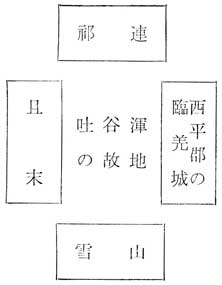

この「Kより以東」とか「Kより以北」といった表記の易合、この句の指示領域の中には、〈K〉という基準点(定点)をふくんでいるのだろうか。それとも、ふくまないのだろうか。たとえば、「京都より以西」という場合、この句でしめされる地域に、肝心の「京都」は入るか、入らないか、という問題だ。現代の数学では、「以上」「以下」というとき、「以て上る」「以て下る」として、“その基準点をふくむ”もの、として定義している。中国文では、その点、どうなのだろうか。それをもっとも明白にしめす用例を、『三国志』と『隋書』から、各一例ずつあげよう。

(一) 夫人より以下、爵せしむ。凡(およ)そ一二等。貴嬪(1 きひん)夫人(2)。位は皇后に次ぐ。爵は、視(なぞら)へる所なし。淑妃(3 しゅくひ)。位は相国(しょうこく)に視へ。爵は、諸王侯に比す。淑媛(4 しゅくえん)。位は御使太夫(ぎょしたゆう)に視へ。爵は、県公に比す。昭儀(5)。県侯に比す。昭華(6)。郷侯に比す。脩容(7)。亭侯に比す。脩儀(8 しゅうぎ)。関西侯に比す。捷*[イ予](9 しょうよ)。中二千石に視ふ。容華(10)。真二千石に視ふ。美人(11)。二千石に視へ比す。良人(12 りょうじん)。千石に視ふ(算用数字は古田)。(魏志五、后妃伝)

捷*[イ予](しょうよ)の捷*は、手編の代わりに人編・JIS第4水準ユニコード5022、 [イ予]は、人編に予・ JIS第3水準ユニコード4F03

これは帝妃(皇后)の下の、十二等の、後宮(こうきゅう)の女たちの順位の提示だ。一・二位の「貴嬪・夫人」は、天子や帝妃と同じく、「無爵の高位」だ。これに対し、三位の「淑妃」から下は、それぞれ、男子の官位における相等官が記せられている。この場合、「自二夫人一以下」の指示対象が「夫人」を含まないことは明瞭(めいりょう)である。

(二) 伏允、懼(おそ)れ、南、山谷の問に遁(に)ぐ。其の故地、皆空(むな)し。西平の臨羌(りんきょう)城より以西、且末(しょまつ)以東、祁連(きれん)以南、雪山以北、東西四千里、南北二千里、皆、隋の有為(た)り。郡県の鎮戍(ちんじゅ)を置く。(『隋書』第八十三、西域伝、吐谷渾)

これが前図のような、四囲図の指示であることは、明白だ(「且末以東」は「自二且末一以東」の略)。

すなわち、「自二西平・臨羌城一以西」という場合、その指示領域内に、中国領の「西平郡の臨羌城」は、当然入らないのだ。他の西・南・北辺についても同じである。

以上、いずれの例から見ても、「基準点が指示領域に入らない」この道理は、一切変わらないのである。もう一つ、周知の例をあげよう。

○女王国より以北、特に一大率を置いて検察せしむ。諸国、之を畏憚(いたん)す。〈倭人伝、紹煕本。紹興本では、「諾国を検察す」となっているが、意味に大異はない〉

ここでも、一大率の検察対象に「女王国」自体は入らないことは当然だ。

このような語形理解から、先(軽率なルート比定)の(C)を見よう。「竹斯国より以東」という指示対象に、基準たる「竹斯国」自体は入らないのである。すなわち、「イ妥」に附庸しているのは、“竹斯国より東の領城”(直接には、東の「秦王国」等、間接には「東西五月行」 ーーイ妥国伝冒頭ーー の領域が入るであろう)であって、肝心の「竹斯国」自体は入らない。なぜなら、「竹斯国」は、以東の諸国を「附庸」せしむべき、基準の定点だからである。

この「附庸」の語は、『隋書』に頻出(ひんしゅつ)する用語(政治関係をしめす術語)だ。

○([身由]牟羅国)百済に附庸す。(百済伝)

○(新羅)其の先、百済に附庸す。(新羅伝)

それゆえ、右の文において、「附庸」の基準点(すなわち権力中心の「都」)が「竹斯国」であること、 ーーこの事実を今や疑うことはできない。

『隋書』イ妥国伝中、この国の特色ある地理的景観をのべた、白眉(はくび)の一節がある。阿蘇山の描写だ。

○阿蘇山有り。其の石、故無し。火起り、天に接する者なり。俗以て異と為し、因(よ)って[示壽]祭(とうさい)を行う。如意宝珠有り。其の色青く、大なること鶏卵の如し。夜は則(すなわ)ち光有り、と云う。魚の眼精なり。(『失われた九州王朝』三〇一ぺージの読みと、小異あり。ただ大意同じ)

[示壽]祭(とうさい)の[示壽]は、示編に壽。JIS第3水準ユニコード79B1

これこそ、このイ妥王多利思北孤の国の中心が九州であることの、はっきりした証拠だ。 ーーわたしは、右の本において、そう論断した。

そしてその後、この肝心の一点に対する反論を見ない。見ないはずだ。それほど、この一句は、まがうかたなき鮮明な地理的指定性、それを決定的にもっているのである。このイ妥王の都を近畿大和の飛鳥(あすか)の地だ、と思いこみ、これを疑わずに来た、すべての従来論者は、この論定に対して決して真正面から反論することができぬ。まさか、“この阿蘇山とは、大和の香久山(かぐやま)のまちがいだ”などとは、言えないであろうから。しかし、反論のできないまま、“いや、何かで知ったこの山のことを、日本人からの聞き書きででも書いたのだろう。それが近畿大和の飛鳥を都とする大和朝廷の記事として、かりに適切でないとしても、それは、彼等(隋使、裴世清 ーー『隋書』の著者、魏徴)の記事選択のミスだ。そのミスをおおげさにとりあげてみても・・・”

あるいはこんな風に考えているのではあるまいか。あるいはさらに積極的に、

“現代でも外国人は、日本といえば富士山をあげる。それと同じだ。当時(七世紀)の中国人は富士山の存在を知らなかったから、代わって西国(九州)の代表的な火山として、阿蘇山のことをあげたのにちがいない。富士山があげられているからといって、日本の都が静岡県や山梨県でないのと同様、阿蘇山があげてあるからといって、九州が都城の地だなんて、とんでもないことだ”

そのように、ささやいているのではあるまいか。失礼な言辞を許していただきたい。

わたしの言いたい点はこうだ。論者ごとに、あれこれと“かげでひそかにりくつをつける” ーーそれでは、真実の探究は一歩もすすまない。あくまで問題を客観的に処理し、クール(冷静)に検証せねばならぬ、と。その方法は一つだ。

『隋書』中、四夷蛮伝全体の中に、この阿蘇山の記事を正確に位置づけてみることである。四夷蛮伝中、四十七個の山河が出現している(重複出現をふくむ)。

一、単純な記載。三十九個

A その国へ行く経過をしめすため、既知の山河を利用したもの(十五個)

〈例〉 ○(赤土〈南蛮〉)焦石山に至りて過ぎ、東南、陵伽鉢抜多洲に泊す。

○(康国〈西域〉)西のかた葱嶺(そうれい)を踰(こ)え、遂に其の国有り。

B その国の都の位置を指定するためのもの(二十四個)〈例〉

○(疏勒〈西域〉)白山の南、百余里に都す。

○([才邑]怛〈西域〉)烏滸水(うこすい)の南、二百余里に都す。

[才邑]は、手編に邑。JIS第3水準ユニコード6339

これらはいずれも、地理的位置の説明の必要のために、使用されているにすぎぬ。ところが、これらとは全く異なる、使用事例群がある。それは、その川河をめぐって、種々の説明が付されている。いわば、その山河自体が描写の主体なのだ。それは次の八個の事例である。

二、解説つきの記載(一国の中枢の山河)。

(1) (高麗〈東夷〉)平壌城に都す。亦(また)長安城と曰(い)う。東西六里、山に随って屈曲し、南、[シ具]水(はいすい)に臨む。(中略)毎年初、聚(あつ)まりて[シ具]水の上(ほとり)に戯る。王、腰輿(ようよ)に乗り、羽儀に列し、以て之を観(み)る。事畢(おわ)り、王、衣服を以て入水し、左右を分って二部と為す。水石を以て相濺擲(あいせんてき)し、誼呼(ぎこ)・馳逐(ちちく)、再三にして止(や)む。

(2) (靺鞨まっかつ〈東夷〉)居る所、多く山水に依る。渠帥きょすい、大莫弗瞞咄と曰う。東夷中、強国為(た)り、徒太山なる者有り。俗、甚(はなはだ)敬畏(けいい)す。上に熊ゆう・羆ひ・豹ひよう・狼ろう有り。皆、人を害せず。人亦敢へて殺さず。

(3) (イ妥国〈東夷〉)略(先記)

(4) (真臘〈南蛮〉)都に近く、陵伽鉢婆山有り。上に神祠(しんし)有り。毎(つね)に兵五千人を以て之を守衛す。城の東に神有り。婆多利と名づく。祭るに人肉を用う。其の王、年別に人を殺し、夜を以て祀[示壽](しとう)す。亦守衛する者千人有り。其の鬼を敬すること、此(かく)の如し。

祀[示壽](しとう)の[示壽]は、示編に壽。JIS第3水準ユニコード79B1

(5) (吐谷渾〈西域〉)伏侯城に都す。青海の西十五里に在り。(中略)青海、周廻千余里。中に小山有り。其の俗、冬に至れば、輒(すなわち)牝馬(ひんば)を其の上に放ち、龍種を得(う)と言う。吐谷渾、嘗(かつ)て波斯(ペルシャ)の草馬を得、放ちて海に入る。因りて聰*駒(そうく)を生み、能(よ)く日行千里。故時、青海の聰*と称す。

聰*駒(そうく)の聰*は、耳の代わりに馬。JIS第4水準ユニコード9A44

(6) (高昌〈西域〉)北に赤石山有り。山の北七十里に貧汚(汗 たんお)山有り。夏、積雪有り。此の山の北、鉄勒(てつろく)の界なり。武威より西北、捷路(しょうろ)有り、沙磧(させき)千余里を度る。四面茫然(ぼうぜん)。蹊径(けいけい)有る無し。往(ゆ)かんと欲する者、人畜の骸骨(がいこつ)有るを尋ねて去る。路中、或は歌哭(かこく)の声を聞く。行人、之を尋ぬるに、多く亡失を致す。蓋(けだ)し、魑魅魍魎(ちみもうりょう)なり。故に商客の往来、多く伊吾の路を取る。

(7) (漕国〈西域〉)葱嶺山に順天神なる者有り。儀制極めて華なり。金銀、楪*(いたがね)して屋(おく)を為す。銀を以て地と為す。祠(し)する者、日に千余人有り。祠前に一魚の背骨有り。其の孔、中通し、馬騎出入す。国王、金魚頭の冠を戴(いただ)き、金馬の座に坐す。

楪*は、木の代わりに金。JIS第4水準ユニコード9371

(8) (突厥とっけつ〈北狄〉)世ゝ金山に居(きょ)す。鉄作に工なり。金山の状、兜鶩*(とうぼう かぶと)の如し。俗、兜鶩*を呼んで「突蕨」と為す。因りて以て号と為す。右について分析しよう。

兜鶩*(とうぼう)の鶩*は、鳥の代わりに金。JIS第3水準ユニコード936A

第一に[シ具]水。平壌城に面する。あたかも中国の洛陽(らくよう)・長安の都域を貫流する黄河のように、高句麗中、代表的な河川だ。

第二に、徒太山。靺鞨は、粟末(ぞくまつ)部をはじめとする七部に分かれ、特に都邑(とゆう)の地を記さない。ただ、ここで「俗」というのは、“その七部中のいずれかの部の風俗”というのではない。靺鞨全体の風俗として、この山を神聖な山として「敬畏」しているさまがのべられている。

第四に、陵伽鉢婆山。都に近い所にあり、国王がその「神祠」を兵をもって守衛しているさまがのべられている。

第五に、青海(蒙古(もうこ)語でココノールと呼ばれる)。青海省の東北部にあり、面積四四五六平方キロ。従って、この吐谷渾にとって“中心的かつ象徴的な存在の大湖”であることは当然である。この地の龍種伝承が書かれている。

第六に、赤石山・貧汚山。高昌国は現在の新彊(しんきょう)省、吐魯番(トルファン)県。シルク・ロードの中枢地の一である。このトルファンの地が、北は山嶺(さんれい)を以て鉄勒(凶奴きようどの苗裔びょうえい。回[糸乞](かいこつ)等)の界と相接し、南は凄絶(せいぜつ)な、不毛の大沙漠(さばく)と相接している様子が活写されている(伊吾は新彊省、哈密(はみ)県)。

回[糸乞](かいこつ)の[糸乞]は、JIS第3水準ユニコード7D07

第七に、葱嶺山。漕国は、『漢書』西域伝でその特異の存在を詳記された「ケイ*賓(けいひん)国」の後身だ(『「邪馬台国」はなかった』三五二ぺージ参照)。西城地方の西限をなし、葱嶺の北に当たる。天山山脈、毘崙(こんろん)山脈の起点として知られるこの葱嶺山で、国王が華美を尽くして祭事をおこなっているさまが描かれている。

山上の祠(ほこら)では、「一魚の背骨」が信仰対象となっている。この点、倭国の場合も、阿蘇山で、如意宝珠と称して「魚の眼精」を祭っている。これと好一対(こういっつい)だ。

ケイ*賓(けいひん)国のケイ*は、四頭の下に、厂。中に[炎リ] JIS第4水準、ユニコード7F7D。

第八に、金山。阿爾泰(アルタイ)山を言い、「突蕨」の国号の起こりとなった、と説かれている。当然、突蕨の中枢、シンボルをなす高山だ。

以上、阿蘇山以外、右の七例を見通してみよう。いずれも、その表題の国の中枢に位置し、その国の骨格を形成する、名川大河もしくは大湖だ。また国王や国号との関連やその国の一般風俗との関連が説かれている。すなわち、その表題の国の象徴(シンボル)として、代表的な位置を占め、その国王・人民の尊崇を集めている。 ーーそのような山河・湖海のみが特記されているのである。決して“その国の中の一辺域の奇山・名勝を(観光的に)紹介する”といったていの記事ではない。

ことに注目すべき点、それは阿蘇山記事が、イ妥国伝中に占めている位置だ。

○其の俗、殺人・強盗及び姦(かん)は、皆死せしむ。盗む者は、臓(ぞう)を計りて物に酬(むく)いせしめ、財無き者は、身を没して奴(ど)と為す。・・・(中略)・・・阿蘇山有り。其の石、故無し。火起りて天に一接する者なり。俗以て異(い)と為し、因りて[示壽]祭を行う(下略)。

右の冒頭の「其の俗」は当然、表題の「イ妥国の風俗」の意だ。そしてこの場合、「イ妥国」という概念は当然、“国王と都”を中心としている。とすればすなわち、“その風俗”もまた“国王と都の住民”を中心とした概念だ。

“国王や都の風俗と切り離された、その国の中でも辺域に属する異風・片俗を好んで採取する”そういった現代民俗学者(フオルクロリスト)風な採取姿勢は、この『隋書』には、未だ存在しないのである。

問題の阿蘇山記事でも同じだ。ここに「俗」とあるのは、この一節冒頭の「其の俗」と同義である。すなわち、“このイ妥国王と都の人民をふくむ一般的風俗”として、この阿蘇山[示壽]祭は行なわれている。 ーーこれがこの一文に対する、必然の理解だ。

一に、「其の俗=俗」という、文脈上の理解、二に、七つの特記山河の性格、そのいずれから見ても、これ以外の理解は不可能である。そうでなければ、『隋書』という史料のさししめす客観的性格を無視することとなろう。文字通り、主観的・恣意(しい)的手法におちいらざるをえない。

では、問おう。“七世紀、近畿大和の天皇家と飛鳥の地の住民は、九州なる阿蘇山を尊崇し、その[示壽]祭をおこなっていたか?”と。

この問いに対しては、誰人も「否!」と答えるほかないであろう。すなわち、この倭国の中心は、決して近畿ではない。九州だ。その九州王朝の中域の地に、阿蘇山は千古の噴煙を、七世紀も今も、天空にふきあげつづけてきたのである。

かつて阿蘇山頂に立った日のことを、わたしは思い浮かべていた。一面、赤紫灰色におおわれた山肌が印象的だった。それはわたしが幼時より馴れ親しんできた山々とはちがっていた。たとえば瀬戸内海岸、中国山脈の山々などとは、いちじるしく異なった山脈の色だった。また青年時代をすごした信州、日本アルプスの山々の、あの乗鞍(のりくら)や常念、穂高などともちがう色合いだった。そのように生涯(しょうがい)の記憶のフィルムがまわりはじめたとき、突然、わたしは思いあたった。 ーー“あれだ!”と。

○其の石、故無し。

「故」は「故山」「故石」「故郷」「故人」のように。昔のまま“自然のまま”の意だ。つまり、“ここ阿蘇山は、中国(隋)の山々のような自然石ではない。皆、火山が新たにふきあげ、地表に露出させた石だ”この一文はそう言っているのである。

“この観察者は誰か?”そう考えたとき、わたしの中から、直ちに答えがはねかえってきた。“裴世清はいせいせいだ!”と。

○火起り、天に接する者なり。

右の表現も、“火山を見たことのない中国人が実地にこれにふれた驚嘆”の表現と見れば、実に的確である。「天に接す」といった言い方は、とても「日本人の感想」の“また聞き”ではない、中国人らしい造語力の所産だ。 ーーわたしにはそのように感ぜられる。

ことに次の「如意宝珠」の件。すでにわたしの『失われた九州王朝』(三〇一ぺージ)でのべたように、“(A)この珠は夜光る、と倭人は言う。(B)だが、実際は自分(中国人)の見るところ、「魚の眼精」だ”というのであるから、この中国人は実際に「如意宝珠」を見、これを冷静に観察しているのである。

ところで、この「如意宝珠」のある所はどこだろう。当然、前文の「[示壽]祭」をうけている。「阿蘇山の[示壽]祭」にこの「如意宝珠=魚の眼精」が使われているのである。すなわち、この中国人は、阿蘇山に足を運び、そこで[示壽]祭の実態を見た、のだ。では、「この中国人」とは誰か。『隋書』イ妥国伝自身のしめすところ、「裴世清」その人の一行しかない。

わたしたちは、従来から『日本書紀』の推古紀の記事にひきずられて、“裴世清は近畿をめざしてきた”と信じてきた。従って、博多湾より上陸したばかりか、九州中部の阿蘇山まで足を運んだ、などという事態は、とても、思いつきさえしなかった。わたし自身さえ、『失われた九州王朝』では、筑紫を彼(裴世清)の主要到着点としながらも、やはりその後に「筑紫 → 近畿」というコースを思い描いていただけだった。

しかし、『隋書』イ妥国伝は、直接的には“近畿への旅”を書くことが全くない。ないだけではない。海岸の「竹斯国」に上陸したのち、内陸の「秦王国」へとすすんだ形跡が濃厚である。たとえば、今の筑紫(ちくし)郡から、朝倉郡へのコースが考えられよう(「都斯麻国 → 一支国」が八分法では「東南」ながら、大方向〈四分法〉指示で「東」と書かれているように、この場合も「東」と記せられうる)〈補論一〉。

では「秦王国」とは、何だろう。現地名の表音だろうか。否! 文字通り「秦王の国」なのである。「イ妥王」と同じく「秦王」といっているのだ。いや、この言い方では正確ではない。「イ妥王」というのは、中国(隋)側の表現であって、イ妥王自身は、「日出づる処の天子」を称しているのだ。つまり、中国風にみずからを「天子」と称している。その下には、当然、中国風の「 ーー王」がいるのだ〈補論二〉。そのような諸侯王の一つ、首都圏「竹斯国」に一番近く、その東隣に存在していたのが、この「秦王の国」ではあるまいか。筑後川流域だ。

博多湾岸から筑後川流域へ。このコースの行く先はどこだろうか。 ーー阿蘇山だ〈補論三〉。

この点、冒頭の「東高西下」の地勢についても、「東高」とは、他ならぬ“阿蘇山の山系を指している”のだ。“現在の日本列島地図”でなく、あくまで「イ妥国伝の叙述」それ自身を読む、七・八世紀の中国の読者の視点に立つ限り、これは必然の帰結なのである。

なぜなら、「東高」とは、“東に山々が連なっている”ことだ。そしてこの倭国伝中に「山」として特記されているのは、「阿蘇山」だけなのであるから、この高火山が右の「東高」の中心的存在だ、と見なすこと、それは中国側の読者にとって、選択の余地なき思考の流れ、まさに必然だ。すなわち、この地勢図は“九州西側を現地で見て”書かれているのだ。 ーーこの観点から見ても、この情報提供者(裴世清)たちの一行が、七世紀のいにしえ、阿蘇山系、この熔岩台地にその歩を印したこと、わたしにはそれを疑うことができない。

そしてこの帰結のかなたには、新しい探究の山並みが連なっているように思われる。

ふりかえってみれば、“三世紀の卑弥呼の国と七世紀の多利思北孤の国とは、共に筑紫なる同一王朝である”という命題は、『隋書』イ妥国伝の冒頭の左の一句に明白に表現されていた。

○邪靡堆に都す。則(すなわ)ち魏志の所謂(いわゆる)邪馬臺なる者なり。

この「邪馬臺」が“五世紀時点の後代名称”の置換によって、記されているものであることは、すでにのべた(古田「邪馬壹国の史料批判」『邪馬壹国の常識』毎日新聞社刊、所収)。

従って「邪馬台国論争は終った」(『邪馬壹国の論理』朝日新聞社刊)において論証したように、三世紀卑弥呼の国の都邑(とゆう)の地が博多湾岸であることが確定したとき、七世紀多利思北孤の国も、必然に「竹斯国」の地とならざるをえない。

逆に、この稿の最終論証のしめすように、「竹斯国」こそ倭王の都、“以東の国々”を「附庸」せしめた原点(権力中心)である、という認識をえたとき、それは同時に、五世紀倭の五王、三世紀卑弥呼の国もまた、この「竹斯国」に都をおいていたことをしめしていたのだ。必然的かつ、頑固(がんこ)なる論理力をもって。 ーーわたしは、この六〜八月の古代(推定)船航行のさなか、そのことをまがうかたなく再確認していたのである。

この「竹斯国」の地、博多湾に「野性号」は終着した。「韓国全水行説」の否認という、偉大なる実験成果をたずさえて、このいにしえの女王の都なる邪馬一(やまいち)国、すなわち九州王朝の中枢の地に入りきたった実験船の労苦に対し、洛西(らくせい)の片隅(かたすみ)からわたしは心から歓迎の声をおくりたいと思う。

〈補論一〉

たとえば、朝倉寺は「長安寺」と称せられていた(『大宰管内志』)。朝鞍寺・朝闇寺の転音だが、中国の「長安」が対比され、意識されていたことは疑いない。その「長安」は、秦の都だ(長沼賢海『邪馬台と大宰府』参照)。

〈補論二〉

福岡県瀬高町藤の尾(女山の麓ふもと)から、「斎王・・・」と刻された、方形の石が出土した(松本清張編『邪馬台国の謎を探る』平凡社刊、参照)。〈ただし、年代等不明〉

〈補論三〉

正確には、次のような論理進行である。

(1) 阿蘇山の記載は、裴世清の一行の報告にもとづくもの、と考えられる。

(2)その記載内容からすると、“倭人からの聞き書き”でなく、中国人の実地検証の結果をふくんでいる。

(3) それ故、裴世清の一行は、実地(阿蘇山)に足を運んだ、と考えざるをえない。

(4)従って、「奏王国」は「竹斯国 ーー 阿蘇山」間である可能性が高い。

この論文「古代船は九州王朝をめざす」は、一九七五年、野性号(I)が記念すべき最初の実験航海を終えた直後に書かれた。その後、フイリッピンから九州南岸(鹿児島)へ向った野性号(II)の、生気あふれる航海が一九七七年に試みられ、そして今回の野性号(III)。伊豆半島の下田港より出発してカリフォルニア、メキシコを経て南米西岸部(グアヤキル〈エクアドル〉→リマ〈ペルー〉→アリカ〈チリ〉)への一〇、〇〇〇海里を一路進みつづけている。この五月八日、下田港で六人の男たち(藤本和延・津村力・二宮俊雄・佐々木昭・池田岳史・佐藤仁)の出発を見送ったとき、このコースの古代倭人渡航を、第一書『「邪馬台国」はなかった』以来、「海賦」(『邪馬壹国の論理』)・「倭人も太平洋を渡った』(創世記刊)と世に提示しつづけてきたわたしにとって、誰人にも劣らぬ深い感慨があった。そして角川春樹氏が“戦国の武将”のような不敵な面魂をもって「失敗すれば、何回でもやり直します」と言い、「神よ、加護を垂れたまえ」の一言で出発の挨拶を結ばれたとき、それはわたしの中の奥深いところへとひびいてきた。

× × ×

今、この稿をふりかえると、二、三の点に気づく。それについて簡明に書こう。

(一) この稿をめぐって白崎昭一郎氏とわたしの間で応答があった(「東アジアの古代文化」白崎「二つの九州王朝説」5号、古田「九州王朝の論理性」6号、白崎「邪馬臺国論争は終っていない」8号、古田「邪馬壹国論争(上・下)」12・13号)。幾多の点で貴重な御教示をえたけれども、この稿の基本をなす『隋書』イ妥国伝の対象は、近畿天皇家ではない」との研究思想については、結局、有効な批判点は提示されえなかったように思われる。それはともあれ、長文の批判を寄せられた、氏の御厚意に深謝したい。

(二)イ妥国伝中の「竹斯国より以東は、皆、イ妥に附庸す」の一文について再検しよう。この稿では「以〜」の文形論を種々くりひろげたけれども、論煩瑣(はんさ)にしてかえってことの本質、論の焦点を見失っていたのではないか。今回ふりかえってその感を深くした。

なぜならこの稿でも対比したように、倭人伝の「女王国より以北、特に一大率を置いて検察せしむ。諸国、之を畏憚す」の一文と比べてみると、「女王国」に相当する一点が「竹斯国」となっている(倭人伝でも、「諸国」は、当然「女王国に附庸する」存在だ)。従って「女王国」と同じく、「竹斯国」が中心国だ。この中心判断こそ重要、かつ問題の核心を突くものだった(「以北」「以東」などの、語句そのものの包含範囲の議論は、むしろ末節であり、あくまで文脈全体から判断すべきものだったのである)。

(三) 「秦王国」について、論点の新たな一進展を見つつあるが、別述したい。

(四) わたしはこの六月十四日(一九八〇)、仙台なる東北大学にまねかれ、そこで「日本書紀の史料批判」という講演を行なった(文学部内の日本文芸研究会、第三十二回大会の公開講演)。

そこで、一方の『隋書』イ妥国伝でのべられているものは確かに多利思北孤(たりしほこ)の「遣隋使」であるけれども、他方の『日本書紀』の推古紀にのべられている小野妹子等の派遣は、そこにくりかえし明記されている通り、「大唐」に対する「遣唐使」であって、決していわゆる「聖徳太子の遣隋使」などではありえないこと等、今年になって発見された詳細な新論証を、若き日、故村岡典嗣先生に教えをうけた、この仙台の故地で、学界に対して発表する幸いをえたのであった。

この講演の内容(論文)は本書の発刊とほぼ時を同じうして「文芸研究」第九五集(東北大学文学部、一九八○年九月末刊)に掲載される(講演そのものも、東京の「古田武彦と古代史を語る会」の高田かつ子さんによって活字化される予定)。それによってこの稿の研究思想が改めて詳密に再確認されるであろう。

〈一九八〇年八月十六日。大文字の夜に稿了、洛西にて〉

「邪馬台国論争は終った」(『日本古代史の謎』朝日新聞社)へ

邪馬壹国の史料批判(『邪馬台国の常識』松本清張編 毎日新聞社)ヘ

ホームページ へ