「帯方郡」の所在地 -- 倭人伝の記述する「帯方」の探求 野田利郎(会報104号)

「邪馬一国」は「女王国」ではない -- 『東海の古代』の石田敬一氏への回答 野田利郎(会報110号)

関連する野田利郎氏の研究は「邪馬台国の超入門」をご覧下さい。

「邪馬一国」と「投馬国」の解明

倭人伝の日数記事を読む

姫路市 野田利郎

はじめに

倭人伝の行程記事に里数と日数がある。里数行程は古田武彦氏により解明され、一里は約七十六メートルの短里であり、郡から女王国までの万二千余里の内訳も判明した。

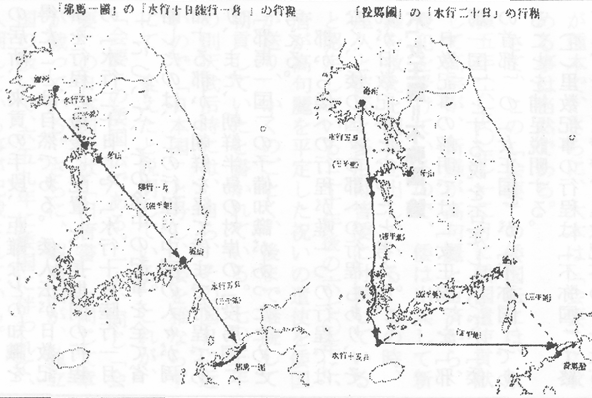

しかし、日数記事の古田氏の解釈は「邪馬一国」の「水行十日陸行一月」を郡から女王国までの万二千余里に要した日数とされ、「投馬国」の「水行二十日」は博多湾から南九州までの航路とされた。

日数記事は対句であるから、二つの距離の起点を別々に解釈することに疑問があり、検討したところ、これまでの日数記事の解釈は「邪馬一国=女王国」を前

提としていることに気がついた。この「邪馬一国=女王国」は、ほとんどの論者が公理のように採用している。「至邪馬壹國女王之所都」を「邪馬一国に至る。女王の都する所」と解釈して「邪馬一国」の別称が「女王国」であるという。

しかし、この文は「女王の都する所の邪馬一国に至る」と率直に読むと、「邪馬一国」の領域内に女王の都がある意味となり、国である「邪馬一国」と都市である「女王国」とは同一とはならないことになる。そこで、倭人伝の「国」に関する先行説を捜すと古田氏の見解があった。これまで見落としていたのである。古田氏は、倭人伝は「くに」を全て同じ「国」で表現しているが、実際は規模や発展段階の異なる「くに」を「国」と表現しているから、それぞれの差異は文脈から理解する方法をとっていると説明される。

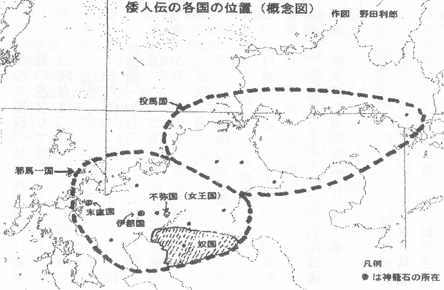

この古田氏の考えに依拠し、魏の首都、洛陽が城砦都市であるから、同時代の倭の首都「女王国」も城砦都市であると考えて、倭人伝の文献解釈から「邪馬一国」は「女王国」でないことを確認して、日数記事の分析を行った。その結果、「邪馬一国」と「投馬国」の日数は郡からその国境までの行程であり、この二つの国は九州の北岸に面した国であることが判明した。更に、この検証により、「女王国」は「不弥国」であることも解明した。

本稿は「邪馬一国」を「女王国」とする命題を否定する、新しい倭人伝の「日数記事」の文献解釈である。考古学上の検証が今後の課題となるが、吉野ヶ里を「女王国」と想定する。諸賢のご批判を切に願うものである。

一 倭人伝の「国」

本稿では「邪馬一国」と「女王国」の「国」は同じ漢字であるが、「邪馬一国」の「国」とは「邦」であり、「女王国」の「国」とは「都市」の意味であると考えて解釈を行った。この倭人伝の「国」に関する古田氏の見解を紹介する。

(一)倭人伝は「くに」をすべて「国」と書いてあるが、古田氏の見解は倭人伝の国々を均一とは考えられていない。氏の説明では、多種多様の「国」が出ているが国のスケール、政治組織の発達度も異なる。だが、同じ「国」という一字で表しているのは、多種の政治概念をしめす文字を、すべて使い別けたら煩雑になるから、前後の文脈によってその「国」の性格をしめす方法を採用しているとされる。(『失われた日本』九二頁から九四頁)

(二)古田氏は、言素論の立場から『登頂「邪馬一国」』を発表されたが、その内容は従来の氏の文献解釈と異なる内容であった。氏は「一大国」と「対海国」は倭人の表記であり、それを陳寿はそのまま倭人伝の国名として使用したと論証して、「邪馬一国」とは「高祖山にいます、神聖な神」を意味する言葉で、倭人側による、倭語の漢字表記であるという。さらに「不弥国」は「邪馬一国」で、それは「フミ(海岸部)」は「フル(山地部)」と同一地名、一連托生の地であると述べられた。(多元的古代研究会の会報「多元九六号」、二〇一〇年三月発行)

古田氏の文献解釈では「伊都国」、「奴国」、「不弥国」、「邪馬一国」は糸島の周辺に比定されているので、「邪馬一国」が糸島の高祖山とすると、「邪馬一国」は、これらの国々と重なることになる。氏は「邪馬一国」の内部に「伊都国」、「奴国」、「不弥国」があると想定されているように思われる。かつて、氏は、たとえ話として「伊都国が邪馬一国の内部かもしれない」(注1)といわれたことがあるが、このことと関連しているかもしれない。

注1 二〇〇三年六月、毎日新聞社ビル研修センターでの古田氏の講演「王朝の本質3」での「倭人伝の写本問題・郡支国」での講演内容、古田史学の会HP「新古代学の扉」

二 行程の「解読法」

行程の読み方に榎氏の放射線式読法そして古田氏の主線・傍線読法がある。日数記事の解明に活用ができるか、両論を検討することにする。

榎氏の放射線式読法は「距離」と「目的国」の順序で読み方が決定されると考え、「対海国」、「一大国」、「末盧國」、「伊都国」は「距離」の次が「目的国」であるから連続するが、「伊都国」からの「奴国」、「不弥国」、「投馬国」、「邪馬一国」は「目的国」の次が「距離」であるから、加算せずに放射線式と読み、このように読む理由を漢書の四至文と同じ配置にあるからとする。氏は「投馬国」を伊都国の南、「水行二十日」の宮崎県の都万に、「邪馬一国」を伊都国の南「水行すれば十日、陸行すれば一月」の筑後の御井付近とする。榎氏の放射線式読法の問題点は既に次のように指摘されている。

「狗邪韓国」は「目的国」の次が「距離」で放射線式の読み方となるが、連続するから、例外がある。また、「不弥国」は放射線式の読み方であるが、古田氏は「東行」の「行」の字は三国志の用例では実地に「行く」ことであると証明した。

このような榎説の不備を補うため、古田氏は「里(日)数表示」が「至」字の上にあるか下にあるかで区別する主線か傍線かの読法を考えられた。その結果、榎説では放射線式に読む「不弥国」、「邪馬一国」を古田氏は主線行程(連続式)と変更した。ただ、古田氏の読法にも問題があった。「至」を分析されたが、「到」と結びつく「狗邪韓国」「伊都国」には適用できないため、榎説を採用している。また、「邪馬一国」を「倭の首都」され、主線行程(連続式)と分類されたが、行程の理論を求めるときに、「邪馬一国」を「倭の首都」とする前提を用いることは論理が逆転していると考える。

このような、榎説と古田説ではあるが、里数行程では一致している。「伊都国」からの分岐では両説ともに伊都国→奴国、伊都国→不弥国であり、古田氏が里数行程の解明に成功された、「不弥国」までの国々の連なりは榎説も同じ結論となる。

しかし、日数記事以降の連なりは不一致であり、しかも両説は「狗邪韓国」を理論の対象から除外(古田説は「伊都国」も除外。)するので、倭人伝の全行程を包括する理論ではないと思われ、日数記事の解読への利用を断念することにした。

三 これまでの日数記事解釈への批判

(一)日数記事はどのように読まれてきたのであろうか。倭人伝の日数記事とその直前の文の主要部分は次の通りである。

「東行至不弥国百里」

「南至投馬國水行二十日 」

「南至邪馬壹國女王之所都水行十日陸行一月」

この三つの記事の古田氏の読み方は次のようである。

「不弥国」を博多湾沿岸の港湾都市と考え、そこから直線方向は南で、「水行二十日」かかる先の「投馬国」とは鹿児島湾内部の薩摩・大隈とする。つぎに、「邪馬一国」の「水行十日陸行一月」は、郡から倭に至る全行程の全所要日数とする。したがって、「不弥国」の南に「邪馬一国」があるが、「不弥国 ーー 邪馬一国」間は接して、その距離はゼロとなる。

この古田説は事実と仮定が混同されている。事実は、「郡から女王国までが万二千余里である」と「郡から国々の距離を合計すると「不弥国」までが万二千余里である」の二つである。仮定は「邪馬一国=女王国」である。この三つを統一して、「不弥国」と「邪馬一国」との距離をゼロとし、郡から「邪馬一国」までを「水行十日陸行一月」と導きだされた。つまり、古田説の批判には二つの方面から行う必要がある。

第一は、古田説が示した具体的な結果に対する批判である。つまり、「郡から女王国」までの万二千里に要する日数が「水行十日陸行一月」となるか、また、「投馬国」を鹿児島に比定できるかの検証である。

第二は、「邪馬一国=女王国」の批判である。

(二)はじめに、「水行十日、陸行一月」が「郡から女王国」の日程に該当するかを水行と陸行とに区分して考えることにする。

まず「水行十日」は行程毎に日が加算されるから、行程単位でみると日数に端数が生じることはない。しかし、古田説の「水行の距離」を日数で按分すると「郡 ーー 韓」は三・三日、「狗邪韓国 ーー 対海国」は二・二日、「対海国 ーー 一大国」は二・二日、「一大国 ーー 末盧国」二・二日と端数が生じる。つまり、「郡から女王国」の間の水行は「水行十日」に該当しないことになる。

次に「陸行一月」は月を単位とする。古田説の「陸行の距離」を日数で按分すると、韓国陸行二二日、対海国半周三・二日、一大国半周二・四日、末盧国?不弥国二・四日と各行程は一ヶ月未満であるから日数が単位となる。このような場合に合計のみを月を単位とする記述方法があるとは考えがたい。漢書地理志の黄支国の例では、「船行、二十余日なるべし、歩行、十余日なる可し。船行、二月余なる可し」と、月が単位のときは端数も日を単位とはせずに、月を単位としている。また、漢書の西域伝の「行くこと百余日」と、三十日を超えても日の単位を継続している。

つまり「陸行一月」とは行程の単位を月とする長距離の行程の場合であり、「郡から女王国」の陸行のような短い行程が複数ある場合には該当しないと考える。

(三)古田氏は方向と距離から「投馬国」を薩摩・大隈の地域とし、鉄器の出土から指宿を「投馬国」とされた。

しかし、薩摩地方は卑弥呼の勢力下にあるはずの銅鏡と銅矛の祭器が出土しないことで著名であり、また、鉄は、ほぼ日本全国から出土する。薩摩地方を「投馬国」とする考古学上の根拠は皆無に近い。

更に、倭人伝には「投馬国」は「女王国」の北にあるとの記述があるから位置も矛盾する。氏は「自女王国以北」にある「自」の字は「女王国以北」の「行路」を指し、傍線行程は分岐の地点が北であるから、鹿児島の「投馬国」は、博多湾の北と説明される。

しかし、「自女王国以北」の文は、「女王国」を中心とする地理上の方位と解釈するのが自然である。鹿児島は「女王国」の北ではなく南である。文献上からも鹿児島を「投馬国」とする説はなりたたないと考える。

四 「邪馬一国=女王国」論への批判

(一)これまでの日数記事の解釈は、「邪馬一国=女王国」の仮説に基づき構築されてきたが、前節で、その仮説による結論が誤りであったことが判明したので、「邪馬一国=女王国」自体が誤りであったことになる。わたしは「女王国(倭の首都)」は「邪馬一国」ではなく、後述するように「不弥国」と考えている。

古田氏は「邪馬台国」を「邪馬一国」と原文に正したとき、「女王国」を「邪馬台国」とする説を変更されなかった。そして、「邪馬一国=女王国」の理由を次のように説明されてきた。

(イ)「邪馬一国に至る、女王の都する所」は「邪馬一国」を「女王国」と説明する。

(ロ)「女王の都する所」の一句は「郡より倭に至る」行程記事に持続して最終を示すから、「邪馬一国」が終着点の「倭の首都」となる。

(ハ)「南至邪馬壹國女王之所都水行十日陸行一月・・・」の次に「自女王國以北其戸敷道里可得略載」の文となっている。「女王国」というのは直前に「邪馬壹國女王之所都」とあるから、これを簡略して、「女王国」といったわけで「邪馬一国」それ自体をさすと理解する。

(二)古田氏の理由への批判は次の通りである。

(イ)「至邪馬壹國女王之所都」の文の「女王之所都」の句を従来説では「邪馬一国」と同じ名詞句と考えている。しかし、この文の前にある伊都国の文に「女王国」の名前があるから、この文意が「邪馬一国」が「女王国」である説明ならば、「女王国」の名前を使用することになるが、実際は「女王之所都」と表現したのは、この句が名詞句でなく、形容詞句で、「邪馬一国」を修飾しているからと考える。つまり、「女王の都する所の邪馬一国」と考える。

このような王が居住する所の国を、王の名前で形容する例に『穆天子伝』がある。『穆天子伝』は周の穆王が西域の西王母のもとに至り帰朝した記録で、三国志に先行して西晋期に出土したから、倭人伝は『穆天子伝』の影響を受けている。

その文に「羣玉の山より以て西し、西玉母の那に至る三千、西王母の邦の北より曠原の野・飛鳥の其の羽を解く所に至る千九百」とある。

文中の「邦」は「大、邦と曰い、小、国と曰う」(周礼、天官太宰)から「大国」のことである。この文で「西王母の住んでいる所」は「飛鳥の其の羽を解く所」であり、そこが首都である。つまり、この文の「西王母の那」とは、その「那」に「西王母の住んでいる所」があることを記述しているが、「西王母の那」自体が首都ではない。

(邦) (首都)

穆=西王母の那・飛鳥の其の羽を解く所

倭=女王の都する所の邪馬一国・女王国

倭人伝で「西王母の那」に当たるのは「女王の都する所の邪馬一国」である。「首都」が「飛鳥の其の羽を解く所」であり、倭人伝では「女王国」である。

(ロ)「邪馬一国」が行程の最後に記述されていることを理由に、「倭の首都」とするが、「邪馬一国」は行程の最終ではない。郡から倭の首都である「女王国」までは、万二千里であるが、この里数行程は「不弥国」で終了している。「邪馬一国」は里数記事のあとに置かれた日数記事であり、記載の順が最終となっただけである。

(ハ)「自女王國以北・・」の「女王国」は直前の文の「至邪馬壹國女王之所都」を簡略したとされるが、「至邪馬壹國女王之所都」の文よりも前の伊都国の記事で「世有王皆統屬女王國」と「女王国」が出現しているから、「至邪馬壹國女王之所都」を簡略したのが「女王国」ではない。また、「女王之所都」は名詞句でないから、略しても名詞とはならない。

五 新しい日数記事の解釈

「邪馬一国」が「女王国」との拘束から離れて自由となったので、日数記事の検討を行うことにする。新しい解釈の方法は日数記事が対句であることに着目し、文意の懸かりを検討することである。そのことから、「南」や「日数」の起点が解明され、「投馬国」と「邪馬一国」の倭人伝の位置を明確にできると考える。

(一)「投馬国」と「邪馬一国」の文を官名と補足説明を省き、並べると次の通りとなる。

南至投馬國 水行二十日 可五萬餘戸南至邪馬壹國 水行十日陸行一月 可七萬餘戸

二つの文が対句であることが判る。国名と日程は名詞のため字数に差があるが、それ以外の句を構成する品詞、語序、字数は同一の対句が形成され、同じような解釈が必要となる。例えば「水行十日陸行一月」が郡からとすると、「水行二十日」も郡からとなる。

従来は、「邪馬一国」を「女王国」と考えていたから、「邪馬一国」は「女王国」に連動し「投馬国」と対応した解釈ができなかったのである。

里数記事は「不弥国」で終了する。その後に日数記事の「投馬国」と「邪馬一国」となる。文脈からは「不弥国」で里数行程は終了し、そのあとに日数記事が開始するから、文脈上の断層がある。「投馬国」と「邪馬一国」には「不弥国」から文意は懸かっていないのである。

では、「投馬国」と「邪馬一国」は、どこから懸かるのであろうか。前文の「不弥国」は「狗邪韓国」から連続しているから、その途中ではなく、前の文の「從郡至倭」と考える。

ただ、「從郡至倭」の「倭」は「倭の首都」と考えられ、「投馬国」と「邪馬一国」は倭の首都でないから、そこからの懸かりとならないことになる。しかし、倭人伝の用例を見ると「其の六年、詔して倭の難升米に黄幢を賜い、郡に付して假授せしむ。」とあるように、「倭」とは「倭の国」を示し、必ずしも倭の首都の意味はないから、「從郡至倭」の「倭」は倭の国と解釈できるので、「投馬国」と「邪馬一国」の文はここから懸かることになる。

「從郡至倭」の倭とは、倭への三つの行程を示していることになる。

第一は郡から「狗邪韓国」を経て「不弥国」に至る里数での行程である。

第二は郡から水行で「投馬国」に至る日数の行程である。

第三は郡から水行と陸行で「邪馬一国」に至る日数の行程である。

この結論を榎説の放射線式読法に適用し、文意の連なりで順序を入れ替えてみると、分岐点は「郡」と「伊都国」の二ヶ所で、「郡」からの放射線式は「狗邪韓国」、「投馬国」、「邪馬一国」の三カ国で、「伊都国」からの放射線式は「奴国」、「不弥国」の二カ国と榎説を完全に適用できるから、この文の懸かりの位置が的確である証拠と考える。

(二)倭人伝の冒頭の文と倭への三つの文を並べて、表示すると次のようになる。Cの文は更に連続し、「不弥国」の文の最終「有千余家」まで続くことになる。

A倭人在帯方東南大海之中依山爲國邑舊百餘國漢時有朝見者今使譯所通三十國

B從郡至倭

C循海岸水行歴韓國乍南乍東到其北岸狗邪韓國七千餘里始度一海千餘里至對海國・・・

D南至投馬國水行二十日官曰彌彌副曰彌彌那利可五萬餘戸

E南至邪馬壹國女王之所都水行十日陸行一月官有伊支馬次曰彌馬升次曰彌馬獲支次曰奴佳?可七萬餘戸

日数記事のD、Eにある「南」とは、どこからの南であろうか。

Cに「その北岸」とあるが、これはAの帯方の「東南大海」の北岸の意味である。「南」とはCの「その北岸」に対比した「東南大海の南岸」の意味で、略して「南」と記したと考える。各文を文意から訳すと次の通りとなる。

A 倭人は帯方の東南大海の中に在り、山島に依りて國邑を為す。旧百余國。漢の時朝見する者有り、今、使譯通ずる所、三十國。

B - C 郡から倭に行くには海岸に従い水行し、韓国を南東に進み、東南大海の北岸にある、「狗邪韓国」に至る。郡から七千余里である。始めて倭との境界の海をわたる。千余里で「対海国」に至る・・・・・・・・・。

B - D 郡から倭に行くには東南大海の南岸、「投馬国」に至る。郡から水行二十日である。官を彌彌と曰い、副を彌彌那利と曰う。五萬餘戸なる可し。

B - E 郡から倭に行くには東南大海の南岸、女王の都する所の「邪馬一國」に至る。郡から水行十日陸行一月である。官に伊支馬有り、次を彌馬升と曰い、次を彌馬獲支と曰い、次を奴佳?と曰う。七萬餘戸なる可し。

(三)各日数が区間の日数であることを確認する。行程は郡から倭の海岸までである。郡の起点は帯方郡治の沙里院の南の港、「海州」と考える。各日数の内訳は次の通りである。

(イ)「邪馬一國」の「水行十日陸行一月 」の行程の「陸行一月」は韓国内の陸行四千里の日数である。「水行十日」は京畿湾の三千里と対馬海峡の三千里の合計距離の六千里の日数である。水行一日は六百里となるから、水行の内訳は、京畿湾横断に五日、対馬海峡横断に五日となる。

(ロ)「投馬国」の「水行二十日」の内訳は、京畿湾横断に三千里、韓国の西海岸に四千里、と韓国西南端から投馬國まで斜め横断の距離の合計である。この斜め横断の距離は対馬海峡を三千里、韓国の南辺四千里を二辺とするときの直角三角形の斜線となるから、五千里となる。合計は万二千里となる。水行一日は六百里だから二十日となる。二十日の内訳は京畿湾横断に五日、韓国周辺に十五日である。

「投馬国」と「邪馬一国」は九州の北岸で、推定すると次のようになる。まず、九州の北岸を日本海側に面した福岡県、佐賀県の海岸部と考えると、東シナ海に面した佐賀県の東松浦半島の西から長崎県の海岸方面は西岸となる。女王国には九州の西側から訪問しているので、女王国がある「邪馬一国」は、九州の北岸の西側と考え、東側を「投馬国」と考える。

(四)里数記事以外に日数記事が記述された理由を、白鳥倉吉氏は倭人からの伝聞によると考えられた。倭人伝の日数記事には、「又裸國・黒齒國有り。復た其の東南に在り。船行一年にして至る可し」があり、「船行一年」とは魏使の経験でなく倭人からの伝聞と思われるから、日数記事が伝聞の例である。

「投馬国」と「邪馬一国」が九州の北岸に所在することを、中国の人々は倭人伝の以前から知っていたと考える。なぜなら、倭と中国の交流は古く、周代、漢代からであり、その後、建武中元二年の倭奴國(五七年)、安帝永初元年の倭國王帥升(一〇七年)、景初二年六月の倭の女王(二三八年)の貢献など、正始元年(二四〇年)の太守弓遵等の倭國訪問に先立つ交流がある。当然に来貢する国の居所、来貢の手段、距離などの知識を得たことは自然である。倭人伝が日数記事を行程の最後に配置し、長期間の行程の「水行二十日」や「水行十日陸行一月」について、その途中の記事を全て省略したのは、この行程が中国の人々が周知する郡から朝鮮を経て倭まで行程であり、また、朝鮮半島の対岸の「投馬国」「邪馬一国」の予備知識があったためと考える。

郡から倭への行程が唯一つの行程ではなく、倭の国々の郡への行程もあり、それが日数記事となったと考える。

六 「女王国=不弥国」論

日数記事の解明では「女王国」を「邪馬一国」とする説を否定したので、「倭の首都」の「女王国」が「不弥国」であることを補足説明する。

(一)里数記事の行程は「不弥国」で終了し、そこまでで、里数記事の合計は万二千余里となる。倭人伝は「郡より女王國に至る、万二余里」と記述する。この二つの事実は「不弥国」が「女王国」であることを明確に示している。この事実を直視すべきである。

(二)「女王国」を都市と考えたのは、次の理由からである。光武帝の洛陽城は東西六里(二・五キロメートル)南北九里(三・七キロメートル)の長方形で「九六城」と呼ばれたとある。魏の洛陽はこの都を継承している。倭人伝の東夷伝で「都」の用語があるのは高句麗と倭国のみである。高句麗の都は「丸都山のふもとに都を置き」また「句麗は国を建てるとき、大河のそばにその都を定める」と記述されている。その丸都山城は三方が山に囲まれた山城で城壁の長さは約七キロメートルで戦時の都となる。国内城は周囲二・七キロメートルの長方形の城砦都市である。つまり、都とは城郭に囲まれた首都と考えられる。

卑弥呼の住む処は倭人伝に次のように記述されている。「王と爲りしより以来、見る有る者少なく、婢千人を以て自ら侍せしむ。唯男子一人有り、飲食を給し、辭を伝え居處に出入す。宮室・樓觀・城柵、嚴かに設け、常に人有り、兵を持して守衞す。」このように「宮室・樓觀・城柵」があるから、洛陽や高句麗の都と同じ城砦都市である。

倭人伝の「女王の都する所」の文は、単に卑弥呼の住む場所を示すだけでなく、「都」を特記して、そこが城郭都市の「都」であると記述している。

(三)卑弥呼の都は「婢千人を以て自ら侍せしむ」と、人口は千人以上の都市である。「不弥国」も「千余家有り。」とあるから、両国は人口の面でも、一致する。

さらに、「不弥国」は「千余家有り」と単位が「家」である。倭人伝の戸数で「家」を単位とするのは「一大国」と「不弥国」の二カ国である。「戸」と「家」を古田氏は、戸は税または軍事力を徴収する単位であるが、この戸の下部単位以外のものを含めると戸でなくなる。倭人だけでなく、韓人や楽浪人などの他種族がかなりの分量を占めている場合は家であるという。倭は「「國國市有り。」と記述され、市の最大は「倭の首都」と思われる。「家」の二カ国の内、「一大国」が首都ではないのは明らかであるから、「不弥国」が倭の最大の市が存在した「倭の首都」の「女王国」と考える。

(二〇一一年六月十二日、完)

これは会報の公開です。史料批判は、『新・古代学』(新泉社)・『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。古田史学会報一覧へ

Created & Maintaince by" Yukio Yokota"