「壹」から始める古田史学 I II III IV V VI(①) VII(②) VIII(③) IX(④) X(⑤)

十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七

「壹」から始める古田史学Ⅴ 『魏志倭人伝』の里程記事解釈の要点 正木裕(会報134号)../kaiho134/kai13408.html

「壹」から始める古田史学Ⅴ

『魏志倭人伝』の里程記事解釈の要点

古田史学の会事務局長 正木裕

本年三月、ミネルヴァ書房より『邪馬壹国の歴史学』(古田史学の会編)が発刊されました。古田武彦氏が、その「原点」ともいえる『「邪馬台国」はなかった』で示された「博多湾岸邪馬壹国説」の核心を紹介し、加えて新たな研究成果をまとめたものです。今回はそのうち『三国志』魏志倭人条(略して『魏志倭人伝』という)の魏使の狗邪韓国までの里程記事の要点を、「最近の反古田説」と対比しながら述べたいと思います。

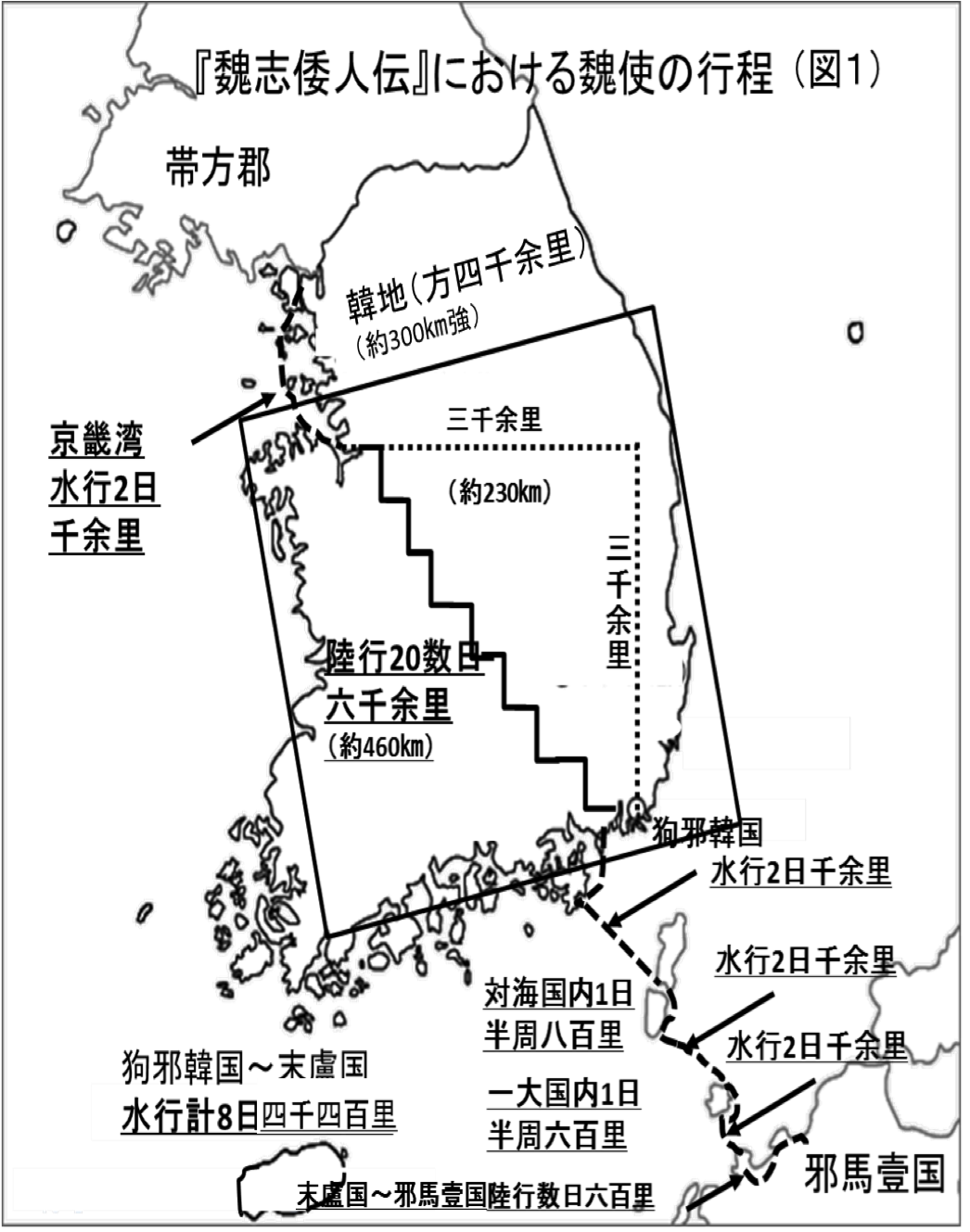

「里程記事解釈」の第一のポイントは「短里」つまり『魏志倭人伝』の里程記事は「周代及びそれ以前」に中国で用いられ、魏・西晋朝で再び採用された一里約七十五~七十七m程度の「短里」で書かれているという点です。周代については中国最古の天文算術書『周髀算経しゅうひさんけい』による計算で確かめられますが、魏・西晋朝、即ち『倭人伝』の時代にも採用されていたことは、地図上でも『韓伝』韓国は「方四千里(短里なら約三百㎞)」だとあり、これは「実測と一致」することからも裏付けられます。(添付図1参照)

図1:『魏志倭人伝』における魏使の行程

通説(邪馬台国大和説)側はかたくなに「短里」を認めようとしませんが、もし漢代と同じ一里約四百三十五mの「長里」であれば、四千里は約千七百㎞で「ソウルから樺太サハリンまで」達します。また、『倭人伝』には「郡(*朝鮮半島中部にあった帯方郡)より女王国に至ること、万二千余里」とあり、「長里」では五千二百㎞です。これは帯方郡からインドネシアジャカルタまでの距離で、『三国志』は「正史」で大勢の史官がチェックし天子に献上されるものですから、幾ら何でもこんなでたらめが書かれるはずがありません。

昨年五月に、通説に依拠し短里を認めない立場から、「古代史研究の最前線」と銘うった『邪馬台国』(洋泉社)という本が発刊されました。同書では『倭人伝』に狗邪韓国~対海国が千余里(*長里なら約四百三十五㎞)とあるのをとらえ、「(狗邪韓国とする)金海から対馬は約百四十㎞なので約三倍程度にしていることになる」が「航海は困難なもので実際より距離感をもって受け止められたのであろう」などとしています。しかし、半島から対馬は直線で約五十㎞、視界良好なら互いに視認できます。一方、四百三十五㎞なら鹿児島県枕崎市まで達します。「航海は困難だから」などと言ってもこんな間違い誰がするでしょうか。

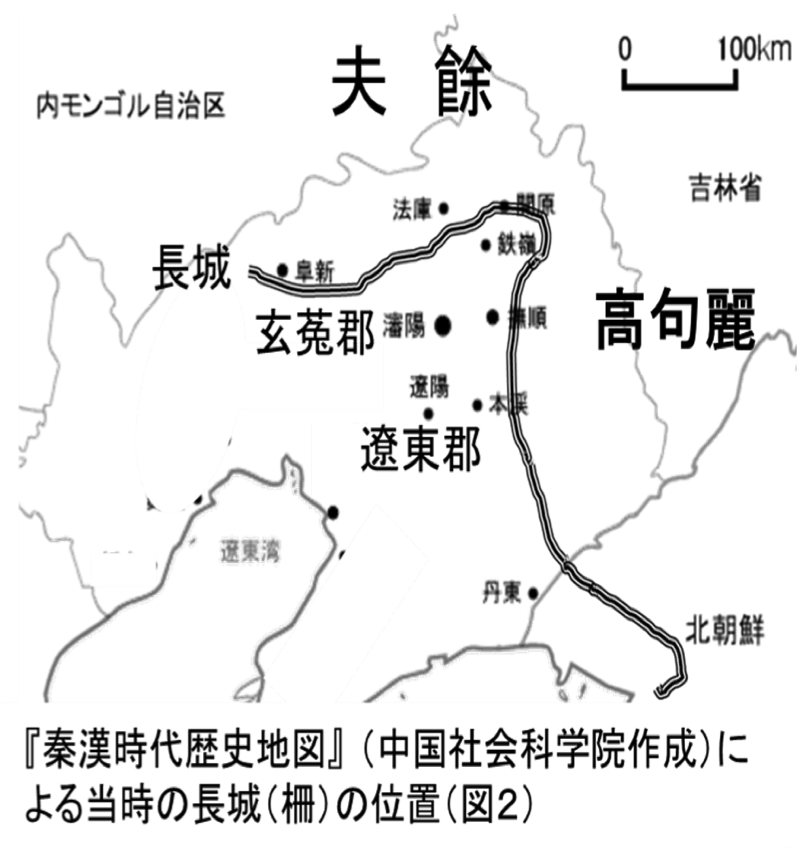

さらに、『最前線』では、「東夷伝では、玄菟と夫餘(王都は吉林市)千余里、遼東と高句麗(王都は集安市)千余里としており、その実数はさきの一里(*長里のこと)で計算した千里に近い」などとしています。

『三国志』東夷伝には「夫餘ふよは、長城の北、玄菟げんとを去る千里に在り(略)」、

「高句麗は、遼東の東千里に在り。南は朝鮮濊貊わいはくと、東は沃沮よくそと、北は夫餘と接す」とあるところ、中国社会科学院作成の「秦漢時代歴史地図」によれば当時の玄菟郡治は現瀋陽市付近で、そこから当時の夫餘との国境である「長城」までの“実距離数”は北に百㎞弱です。また、遼東郡治・現遼陽市付近から東方の高句麗国境(長城)までも同じく百㎞弱で、「長里」ではなく「短里の千里」に近いのです。(添付図2参照)

図2:『秦漢時代歴史地図』(中国社会科学院)による当時の長城(柵)の位置

古田氏は、『倭人伝』中の「至(至る)」とは「国の中心まで至る」里程を示すとしますが、ここは「至」ではなく「在(在り)」と書かれています。この「在」の意味は「韓は、帯方の南に“在”り。東西は海を以て限りとし、南は倭と接す」「倭人は、帯方東南大海之中に“在”り、山嶋に依りて国邑を為す」とあることから分かるように中心までの里程ではなく、「国の位置と領域・境界」を示すものです。「夫餘」であれば「長城の北は夫餘の地で、玄菟からそこまで千里」という意味となります。これは陳寿の「至」と「在」の厳密な「かき分け」を示すものといえるでしょう。

『最前線』の筆者は古田氏の「『至』は国の中心まで」という説を「長里」に有利になると思い“我田に引水”し、「ここも『王都』までの距離だ」と「王都は吉林市」とか「王都は集安市」などと注釈を入れたのかもしれません。ただ「至」と「在」の違いまでは思い及ばなかったのでしょう。そもそも遼陽市から東に長里で千里(四百三十二㎞)なら「集安市」どころか高句麗を通り越して、その東の東沃沮まで行ってしまうのですから到底成立しない説なのです。

次のポイントは「韓国内陸行」です。古田氏は「海岸に循したがい水行する」とはソウルの西の京畿きょんぎ湾を南下することで、「韓国を歴るに、乍たちまち南し乍たちまち東し」とは韓国に上陸後は「南行・東行を繰り返す“階段状の行程”」をとったとしました。その根拠は、氏が『史記』などの中国古代の漢籍では「乍(A)乍(B)」という構文は“AとBを小刻みにくりかえす”意義の熟語である」ことを見出したからです。

『倭人伝』には帯方郡から狗邪韓国までは七千余里とあります。狗邪韓国~対海国~一大国~末盧国の「水行」が全て千里とありますから、京畿湾水行も千里、そして韓国内陸行は「階段状」なら東西と南北が同じ距離、即ち「偶数」となる六千里と考えるのが合理的でしょう。京畿湾南端から釜山までの「階段状の実距離」は四百六十㎞内外で、短里の約六千里に合います。

『最前線』では「陸路を採るのは容易でない。そもそも倭国へ向かう場合に、必ずしも安全ではない韓国を経由する必要はない」と「韓国西・南水行」説の根拠を挙げています。『最前線』の筆者は二〇一四年にその韓国南西航路でおきた韓国フェリー転覆事故をご存知ないのでしょうか。遣唐使船が半数遭難したのも念頭に無かったのでしょうか。船は沈めば全て終わり。金印も下賜品も海の藻屑です。「護衛」さえしっかりしていれば、陸路の方が安全なのです。

また、漢代の律令には運搬車に重荷を積んで運ぶ規定(「傳送重車、重負日行五十里」*短里で三百里)があったように、陸路での運搬が一般的だったのです。「陸路は容易でない」とは資料根拠に基づかない思い込みだと言えるでしょう。

ちなみに『最前線』では「乍南乍東」についても、古田氏の「階段状の行程解釈に反対し、

◆「あるいは南し、あるいは東し」と読む。近年「たちまち南し、たちまち東し」と読むこともあるが、『日本書紀』古訓によれば「マタ」・「あるヰは」・アルトキハ」などと読むのが本来である。

などとしています。しかし、そもそも中国の三世紀の文献の読みに、日本の、しかも八世紀の『書紀』の訓読の例を挙げることの不適切さに気付かないのでしょうか。古田氏の漢籍を徹底的に調査するという姿勢・手法に比べ何という安易さかと思わざるを得ません。

次のポイントですが、古田氏は、倭国は朝鮮海峡の南北にまたがる「海峡国家」であり、「狗邪韓国は倭に属す」としました。これも『最前線』では(狗邪国の)「海岸線よりも南が倭であるということになる」としますが、『韓伝』に韓国は、「東西海を以て限りとし南・倭と接す」とあり、半島内に倭地が無ければ「東西“南”海を以て限りとし」となりますから、その誤りは明白です。

『最前線』では狗邪韓国を倭地から除外した結果、狗邪韓国を「今使譯の通ずる三十国」から除外し、そのかわりに、「狗奴国」を入れています。

◆「三十国」は「対海国」以下、邪馬台国に至る行程に登場するのが七国、「其の余の旁国」が二十一国、それに邪馬台国(ここまでが倭国)およびその南の狗奴国で三十国になる。

しかし「今使譯の通ずる」とは「魏・西晋朝」に通じることであり、そこに朝見していたのは俾弥呼ですから、「女王国に属さない狗奴国」を含めるのはおかしいのです。また魏への行程には必ず狗邪韓国を通過するのですから、そこが使譯の通ずる国から除外されるはずはありません。

今回は『邪馬壹国の歴史学』をもとに、古田武彦氏の示された『魏志倭人伝』の狗邪韓国までの里程記事のポイントと、「研究の最前線」を謳い文句とする『邪馬台国』(洋泉社)とを比較してきました。里程記事の「一部分だけ」を取り上げたに過ぎませんが、四十年以上前の古田氏の『「邪馬台国」はなかった』が、今日の通説の水準を遥かに凌ぎ、今日でも『魏志倭人伝』研究の「最前線」にあることがお分かりいただければ幸いです。

これは会報の公開です。史料批判は、『新・古代学』(新泉社)・『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。古田史学会報一覧へ

Created & Maintaince by" Yukio Yokota"