市民の古代・古田武彦とともに 第3集 1981年 古田武彦を囲む会編

この講演会記録は、本年度(一九八○年)の東京、大阪、九州で行なわれた古田武彦氏の講演録である。とくに、「『日本書紀』の史料批判」は、古田氏の出身大学ーー東北大学ーーで日本文芸研究会第三十二回大会(六月十四日)に行なわれたもので、恩師村岡先生の霊前に報告する気持が表現され、硬いテーマにかかわらず読む者を魅惑せざるを得ない迫力をもっている。テーブおこしという地味な仕事を東京の高田かつ子さんにやっていただきました。記して感謝します。なお文責は編集部にあります。

古田武彦講演録1 『日本書紀』の史料批判

古田武彦

敗戦の前後になりますが、昭和二十年の四月に私、この東北大学にはいりました。それから昭和二十三年まで ーーまさに十八歳から二十一歳までの青年でございましたけれどもーー 村岡先生を慕って当地に参った者です。

ところが、足掛け三か月の授業の後、亡くなられました。で、あと二年間はまさに、野犬のように仙台の町をうろつき、時に大学にやってき、というような無頼な学生生活を送ってまいりました。

その私が、今日ここで、お招きいただいてお話をさせていただくということは、私にとっては非常に感慨深いものがございます、

今日は村岡先生が、目の前で聞いていらっしゃる、という気持ちで報告させていただきたいと思います。

私は、先程のご紹介にもありましたように、九州王朝説というものを提出しております。これは従来の日本の古代史学の定説と、根本において、相矛盾するもの、食い違うものでございます。

その要点は、例えば、三世紀の『三国志』魏志倭人伝に書かれている「邪馬壱(いち)国」 ーー従来は「邪馬台(たい)国」といっていましたがーー それは、この九州の博多湾岸にあった、ということです。これは、九州説ということでは、従来にもあったものの一つ、というわけでございます。

ところが、それだけではなくて、五世紀の宋書に出てきます倭の五王もまた ーーこれは近畿の応神とか、仁徳とか、雄略とかいう天皇ではなくてーー 九州の太宰府を中心とした筑紫の王者である、という考えでございます。

のみならず、七世紀の前半、『隋書』イ妥(たい)国伝 ーー倭(わ)国伝と普通いっていますが、正確にはイ妥(たい)国伝と書いてございます。ーー ここで有名な、“日出づる処の天子、書を日没する処の天子にいたす、恙(つつが)なきや”という名文句があります。これは普通、聖徳太子の国書、推古朝における国書といわれていますが、戦前から戦後にかけて、教科書の内容が日本史については激変したにもかかわらず、この点においてまさに、戦前と戦後の教科書が一致しているということ、歴史教養が一致した場所、というふうになっているものでございます。これに対して、私は、実はそうではない、というわけです。ここで“日出づる処の天子”ということを書いた国書は、これは“多利思北孤(たりしほこ)”という男王だと書かれている。奥さんが“[奚隹]弥(きみ)”と呼ばれ、後宮の女六、七百人をかかえている、と書いてある。これは推古朝、聖徳太子とは関係ないんだ。これもまた、九州の太宰府を原点とする筑紫の王朝なのである、と私は主張したわけです。

イ妥(たい)*は、人偏に妥。ユニコード番号4FCO。

[奚隹](き)は、奚編に隹。JIS第三水準ユニコード96DE

時間的にも、紀元前、弥生期 ーー縄文期にさかのぼるかしれないが、まあ弥生期ーー から、七世紀の終わりまで、という長期間存在したということ、それが近畿の天皇家に先立っている。むしろ近畿天皇家は、日向における地方豪族で、近畿に侵入をはかって銅鐸圏を支配して拡大したものである。一言でいえば、本流の九州王朝に対する分家、分流である。と、しかもそれを誇りにして、『古事記』・『日本書紀』で述べているわけですが、そういうものだ、という立場にたっています。つまり、時間的に長いのみならず、大義名分の問題において、東アジアの世界で長らく日本列島の中心の王者と考えられてきたのは、近畿天皇家ではなく、九州王朝である、という実像を述べたわけでございます。

これに対して、いわゆる「邪馬台国」問題などについては比較的最近、幸いにもいろいろ反論がでてきて、論争をおこなっているわけでございますが、倭の五王の問題になると非常に少ない。でも多少東大の武田幸男さんなんかとありましたけれど。ところが今の七世紀の『隋書』イ妥国伝になりますと、いよいよもって反論がないに近い。ま、少ないわけですね。で、これは私の方から申しますと、この七世紀こそ本当に論争してほしいわけでございます。といいますのは、三世紀は博多湾岸と、こういうことになったとしましても、それは決して五世紀はどうかということを、すぐには示さないわけです。また、仮りに五世紀が、倭の五王が九州だと承認されたとしましても、それでは七世紀はどうか、ということはすぐには示さないわけです。

ところが、その逆となると、話が違ってまいります。七世紀の『隋書』イ妥国伝にあります、多利思北孤というのが、九州王朝である、とこうなりますと、もうその前の五世紀、倭の五王は当然九州になるわけです。その前の「邪馬台国」、私のいう邪馬一国も当然、これは九州になるわけです。ということですから、この七世紀の問題というのは非常に重大である、論じてほしい課題である、というふうに私は思っているわけでございます。にもかかわらず現在までのところ余り私に対する反論が出てきませんのは、私の一人合点な判断かもしれませんが、ちょっと論争になりにくい、と申しますか、論争をするのも、ちょっと馬鹿ばかしいような向きを帯びているわけです。

といいますのは、なぜかといいますと、『隋書』イ妥国伝には、はっきりとその国書を出した倭国の王は男王である、奥さんもいる、後宮の女もいる、とこう書いてある。ところが推古朝は、推古天皇でございますから、もちろん女性でございます。だからその場合、私以外のすべての人が現在は、いわば「定説」派みたいな感じですが、その人たちは“あれはまあ男と女を間違えたんだろう”という。こちらは“いや裴世清(はいせいせい)がちゃんと来て会っているんだから、会っていて男と女を間違えることはない”というわけですね。“いや、あり得る”というふうに相手の人が言おうとしても、何となくシラケてくるんじゃないか、と思いますね。

それだけじゃありません。今のそのイ妥国があります場所の一番著名な風土として、何が書かれているかと言いますと、「阿蘇山」があります。“火起りて天に接す”と。火が絶えず吹き上げられて、古い石をとどめないくらいだ。いつも新しい石が吹き上げられている、ということが書かれている。これは、どうみたって阿蘇山でありまして、三輪山のことを書いたわけじゃない。

そうしますと、私の方から言いますと、裴世清が飛鳥にまさに来た話ならば ーー『隋書』イ妥国伝の中にあるのがですよーー やっぱり三輪山とか、大和三山とか、途中の瀬戸内海あたりかを書くべきじゃないか、と、それが阿蘇山だけってのは、おかしいじゃないか、と、こちらは言うことになるわけです。当然、だから相手の、私以外の「定説」派の人たちは“いや、それは何か間違えて不適当なものを書いてしまったんだろう。それは書いた連中が悪い。だからしようがない”というようなことにしかならないわけですね。これも何となく論争というにはあまりにもシラケた話になってしまう。

ということが、言い出すとまあ当然予想されます。私の『失われた九州王朝』の論点に、反論しようとすると、あえて ーーシラケた論争でーー 私に反論しようとする方がなかなか現われないのも、そういう点が一つあるんではないかと、これは私の独断的な観察ですが、感じているわけでございます。

といって、いくら“シラケ”るといっても、この重大な問題を放っておくことは、やっぱりよろしくないと思うわけです。

本日は、従来の「定説」、これは一言で言いいますと、「近畿天皇家一元主義の史観」ですね、とにかく日本の古代史、古典一般を近畿天皇という原点一つで解釈してしまおうという、これが、従来、封建期から、いやもう八世紀以来、疑われずにきた史観であると思うんです。

その「近畿天皇家一元史観」が、結局だめだ、という“最後の留金”をはずす論点を、今年になって発見いたしましたので、それを今日報告させていただきたい。そういう意味で非常に不遜な言い方をさせていただきますれば、日本の古代史学の一つの転回点をなす報告を、亡き村岡先生と、この学校にご縁のある皆様方の前で、謹んで報告させていただきたい、こう思って参ったわけでございます。

さて、問題の発端にはいって参ります。この場合、『隋書』はさっき言った形でございます。詳しく言いますと、開皇二十年、西暦六百年、七世紀の始めですが、その時イ妥王から使いが来て、それと、その時の天子は隋の第一代高祖ですが、これとの応答が書かれている。

これが不思議なことに、この話は全く『日本書紀』には影も形もみえないわけです。このことも実際はおかしい。かなり詳しく“イ妥国の方の政治の仕方はおかしい、改めろ”とか何とか、おせっかいなことを隋の高祖が言っているわけですね。そのとき、こちら側の政治形態なんかを向うに話している、というような話が出てくるんです。ところが、「推古天皇八年」に当たるはずのこの事件については、『日本書紀』には何の形跡も現われていない、これも、何かの理由で記録しなかったんだろう、というたぐいのことしか、従来言われていないところなんですね。

次に、今申しました「日出づる処の天子」の話が出てくる。ところがそれに対して『日本書紀』の方は、ほぼ同年代のところに推古十五年と十六年、小野妹子が使いし、そして裴世清がやってきて推古天皇に会った、という話が書かれているわけでございます。そこで両事件は同一だ、というのが従来の古代史学の“基本の留金”のようになっているわけでございます。

ところが、これに対して一つ、新しい疑問がでて参りました。といいますのは、『隋書』では裴世清の官職名を、文林郎(ぶんりんろう)」とはっきり書いております。一回出てくるわけですが、「文林郎裴(世)清」と書いてあるわけです。これは中国の史書で、中国の使者の官職名を書いているんですから大変信憑性があるわけです。“彼はまさに、そういう官職名にあった”と、われわれにとって疑うことの出来ない史料性格を持っているわけです。ところが『日本書紀』の方に現われる裴世清の官職名は、全くこれと違うわけです。それは「鴻臚寺(こうろじ)の掌客(しょうかく)」というふうに書かれている。掌客は官職名でありまして、鴻臚寺は、まあ外交官庁ですね。その中で掌客というのは、定員十名とかいうような形で定められている官職名でございます。それが書かれている。しかもこの場合ですね、『日本書紀』の方には、中国の天子の国書がのっているわけです。もちろん部分ですけれど、その国書の文面に「鴻臚寺の掌客・裴世清」とはっきり出てきている。だから、国書の中に出てくる以上は、これ以上正式なものはない。正式の官職名と考えなければならない。で、また一方、推古天皇の方の、聖徳太子の方の国書がのっているわけです。短いですが、やっぱりそこにも「鴻臚寺の掌客・裴世清」というのが出てくるわけです。両方の国書に出てくるんですから、これくらい資料として、保証に保証を重ねられた名稱はないと思われる、「正規の名稱」であるわけです。

としますと、この両方の、同一人物の官職名が違っているという間題は、これは大変な、考えてみると不思議な問題でございます。

しかも、この両者は、品(ほん)が違うわけです。つまり何品何品という、日本でも真似してやりましたが、あれは中国の隋、唐にあったものです。それでみますと、隋の文林郎といいますのは、従八品である。ま、これも時代によって変化がありますが、ま、そういう話は時問の関係で省略しますが、結論的に言いますと、大業(たいぎょう)年間、裴世清が来たといわれる大業三年においては、従八品である。ところがそれに対して、鴻臚寺の掌客というのは何かといいますと、正九品なわけです。でこれも細かしい吟味は省きますが、結論としていうと、正九品。これはまあ、隋でも唐でも正九品なんです。と、つまり品が違うわけですね。同一人物が品の違うのを、二つ官職名を持っている、というようなことは、ちょっと、これは無理ではないか。しかもこの場合、名誉的な実体のない官職、という場合はありますけどね、そうじゃございません。一方は、中国の史書の正式の、一回しか出てこない官職名として来ている。この官職名で裴世清は行ったんだ、と中国の史書は述べている。もちろん、中国の史書は、中国側の記録文書を元にして、その史書を作っているわけです。他方の『日本書紀』の方も、その中に、両国の国書の直接引用の形の中に二回とも出てくるんですから、これくらい『日本書紀』に出てくる資料の中で、信憑性のある現われ方はちょっとない。

だから一体これはどういうことか、という疑問が実は出てくるわけでございます。この場合、詳しくご覧になりたい方は「裴世清と高表仁」という池田温さんの論文ですが ーー東大の方ですがーー この方が日本歴史の280号にのせておられますから、これをご覧いただければ詳しくのっています。

この池田さんご自身は、詳しく追われたわけです。裴世清が唐代にも立身出世をつぎつぎにしていく経緯を。主格郎中(しゅかくろうじゅう)という正五品上になったり、江州刺史(ごうしゅうしし)、正四品下で最後終わったらしい、というようなことも非常に緻密に考証しておられるわけです。ところが、今の矛盾問題もちょっと触れてはおられるんですが、まあ“前官を名のる”前の官位を名のることは、あり得ることだ、といったことで、そこはパッと通りすぎておられんですね。

しかし私が思いますのには、たしかに「前官」を名のるというケースは、それでございますよ、中国でも日本でも。しかしこの場合は話が違うと思うんです。例えば、ある官位があってそれをやめた。やめた後も前官を名のって、何か書いているとかね、まあ、そういうふうなケースはあり得るかも知れません。しかし一方の「鴻臚寺の掌客」の方は国書中に出てくるのですから、“「前官」を国書に書く”などということは、当然ないわけです。他方中国史書の方は「文林郎」一つしか書いていないんだから、そのたずさえてきたはずの国書に「鴻臚寺の掌客」と書いてあるのに、わざわざ「文林郎」だけ書くっていう、そんな史書の書き方って、やっぱりないわけです。“前官を書いたんでしょう、他意はないでしょう”というんでは、実はすまない性格を持っている。(「前官」を「兼官」と言いかえても、ことは同じです。ーー後記)これは私、池田さんの論文に触発されながらもですね、そこから疑問を出発させた一点でございます。

さて次の問題。その『日本書紀』のですね、記事を見てまいりますと、もう皆様先刻ご承知かと思いますが、あまりご承知すぎて非常に不思議な問題がございます。と言いますのは、小野妹子が行った相手の国をどう書いてあるかと言います、「大唐」つまり唐に使いしたと書いてございます。でまた、裴世清がどこから来たかというと、「大唐」から来た、と書いてある。ところがそれを従来の、これはおそらく『日本書紀』に関するすべての注釈書 ーー岩波古典大系本なんかも含めましてねーー それをどう注釈しているかというと、これは“「隋」の間違いだ”、“「隋」のことを指している”という注がついている。だから従来の『日本書紀』を読む人は、その注で、あ、この「唐」というのは「隋」のことだなと、“置換”して読んでいるわけです。しかもそれは一か所や二か所ではないわけです。「大唐」、「唐」、とね。もうずーとたくさん唐がございます。それを全部“「隋」のことだ”というふうにわれわれは読まされてきたわけですね。「隋」のことを「唐」と書いてあるんだとね。間違いで書いたのか故意に書いたのか知りませんが、“とにかく、「隋」のことだ。”というふうに、“翻訳”して読まされてきたわけです。

ところがですね。実は、「隋」という国名も、ちゃんと『日本書紀』の推古紀に出てくるんですね。「推古二十六年」のところに、高麗からですね、“隋と戦ってその時の捕虜をあなたのところへ送る、という話には、ちゃんと、隋の煬帝(ようだい)」という、「煬帝」までついて出てくるわけです”で、これは当然「隋」と解釈するわけです。“「隋」と書いてあったら「隋」だ”と。ところが、“前の、「唐」と書いてあるのも、「隋」だと解釈する。じゃ「唐」と書いてあったら、全部「隋」と読むことになるか”というと、そうではなくて推古三十一年の項目の、「唐」”、これは三回出るんですね.「大唐」、「大唐」、「唐」と、“これは「唐」だ”と、注にある。つまり『日本書紀』に、「唐」と書いてあっても、それは 「隋」を意味する時と、「唐」を意味する時と両方ある。というのが現在までの、わたし以外のすべての人の読み方だったのです。

しかし果して、そういうことが一体あり得るものか、というのが、私の第二の疑問点であります。

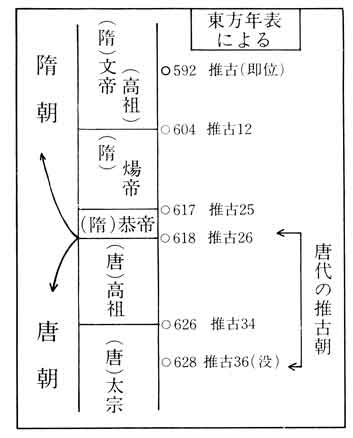

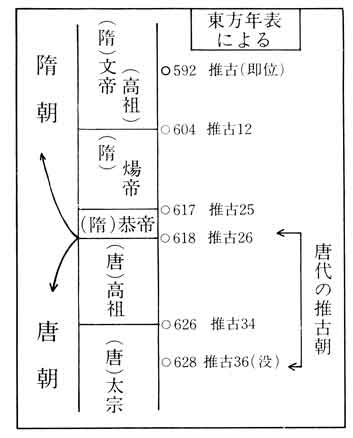

それで、何でそういうふうに「唐」を“仕分け”して読むかというと、それはもう理由ははっきりしています。次に書いてあります年表をご覧になればわかりますように、推古天皇の時代というのは、前半と言いますか、始めの四分の三くらいは隋代に当たっております。ところが後の四分の一くらいは唐代に当たっているわけです。だからその年表に当てはめまして、“隋代に当たっているところは、「唐」と書いてあっても「隋」のことだ”とこう“翻訳”して読む。そして”年表で「唐」に当たっているところでは、「唐」のことが「唐」と解釈する、そういう“仕分け”で従来やってきたわけでございます。

.

しかしですね、『日本書紀』の編者は、一体どう思って書いたのか。“「隋」のことだ、「隋」のことだ”

と思いながら、「唐」と書いたのか。こう考えてみますとね、これはやっぱり、うっかりと通りすぎることの出来ない問題を含んでいる、ということを皆様もお気付きかと思います。

思わせぶりはやめまして、ズバリ結論を申しますと、『日本書紀』で「唐」と書いてあるのは、「唐」のつもりで書いたのではないか、つまり『日本書紀』の編者は、“推古朝の聖徳太子の時に「唐」に使いした”ということを主張しているんであって、“「隋」に使いした”とは一切主張していないのではないか。“のではないか”と言うより、実際、文脈通りならば「いない」わけですね。「隋」のことは、一方でちゃんと「隋」と書いてあるんだから。 ーーということでございます。

そこで、そういう私の「仮説」 ーーと一応言ってもいいんですがーー 、その仮説をささえるものがあるのか、という問題に進んで参ります。

実は五つの鍵がございます。と言いますのは、今のように考えました場合の第一の問題点は、文林郎は従八品である、と、そして鴻臚寺の掌客の方は正九品である。ですから鴻臚寺の掌客の方が位が低いわけですね。そうしますと、隋の時に「文林郎」だったことは間違いないとしまして、唐の時に「鴻臚寺の掌客」になったとします。つまり同一人の役職が違うというのは、つまり同一人で“時点”が違えば役職が当然違うわけですね。だからそれはイコールではないんだ、という考えに立つわけです。そのイコールではないんだという考え方の場合に、当然文林郎が先で、鴻臚寺の掌客は後になります。ところが、その文林郎が官位が低くて、掌客が上になっていれば、官位が上がったというんで理解できるんですが、逆に下がっている形になるんですね。こういうことはあり得るのか。もちろん普通の場合でも、別に上がるばかりではなく下がるケースも当然あるわけですけれども。

ところがこの場合は“普通の場合”じゃないんです。この間に隋から唐への「王朝の変換」という問題がはさまっているわけです。そうしますと、この場合、実は『隋書』と『旧唐書』を比較すればわかるんですが、“進んでいる”のが多いんですね。それも特進、累進というのが非常に多いわけです。旧唐書では、なんでかと言うと、結局、隋を亡ぼして、あれは単なる“禅譲”というよりも、“武力奪取”に近いかたちで唐朝をつくるわけですね。その間、戦乱の時期が数年間はいるんですね。ですから、その時の論功行賞が当然、旧唐書の始めの列伝に表われるような人達には、そういうケースが出ていまして、特進、累進、非常に多いんです。もちろん、特進、累進ばっかりだったら、これは“はちきれ”ます。それが多いということは、逆に、落ちた人や、殺されたり追放されたりした人も、随分いる、ということを、当然、裏側に含んでいるわけです。

そういう人はあまり列伝中には出てきませんけど、よく見ていきますと、やはりそういう例が出てまいります。その例をいくつも見つけましたが、まあ、一、二例あげておきますと、李密(りみつ)という、これは有名な人物ですが彼は隋から唐になって、自分の位置が下がったと ーートップ・レベルの人だったんですがーー 不満を述べているところが出て来ます。当然、こういう人物もいたわけですね。もっと普通の場合では、崔信明(さいしんめい)という学者ですけれども、彼は隋の時には、尭城(ぎょうじょう)の令(れい)であった。ところが隋の滅亡当時に、いったん、官職を離れまして、再び、貞観六年になって官職についた時には、興世の丞、これは次官の方ですね、つまり役職が下がっているわけです。それからまた、秦川(しんせん)の令にかえって、元通りの「令」の位置にかえって、そして死んだ、というふうに書かれている。でまあ、当然こういう人達もいるわけでございます。

そうしますと、結局、今の同じ裴世清は、隋の時に従八品だったのが、唐では正九品になった、ということも、これはあり得る。それにですね、考えてみますと、「鴻臚寺の掌客」というのは、これは外務官庁の事務官僚。ところがですね、「文林郎」は違うんですね。これは秘書省に属しまして、つまり天子のお膝元というか、懐刀みたいなもの。つまりいろんな専門役職とは別個に、天子の足元というか、懐近くにいまして、天子の意を受けて特別行動をするわけですね。これが文林郎なんです。そのいわれとしては、文学の徒を集める、というところから始まるんですが、実際には煬帝の時には、“天子の懐刀”的な部署になっているわけです。そういう意味じゃ裴世清は非常に煬帝に可愛がられたわけですね。とすると煬帝に可愛がられた人は、当然唐代になると“可愛がられない”わけです。危険視されるわけですね。煬帝というのは、ものすごく唐初に憎まれますから。そうすると、煬帝に寵愛された者など、これは殺されてもしようがない、場合によったら。まして失業させられてもしようがない。実際にそういう人たちも多かったでしょう。

ところが裴世清 ーーこれも言いだすと時間がないので言いませんけれどもーー 裴氏というのは名家でございまして、そのせいもあったのか ーー要するに“追放”されなかった。代わりに、こんどは、かつてのイ妥国へ行った時の力量が買われて、“事務官僚”の形で鴻臚寺におかれている、というふうに考えると非常に話が合うわけでございます。秘書省ではなく、外側の専門官庁の、外務官僚として再生をはかった。こう考えてみますと、官職の関係の話が合います。これが第一点。

第二の問題として、『日本書紀』が、このあたり、少なくとも「十年以上」の“年代誤差“を含んでいる、という問題がございます。

これは私の『失われた九州王朝』で指摘したんですが、舒明三年、六三一年ですが、その時“百済の王、義慈が、王子豊章を入れて質とす”という記事があるわけです。ところが、それを現代の年表でみてみますと、舒明三年、六三一年というと、その時の百済王は武王であった。義慈王ではないわけです。だからこの年代では、この話は成り立ち得ないわけです。義慈王が出てくるのは、六四一年からですから、六四一年以後にならなければ、この話自身がつじつまが全然合わないわけです。ということは言いかえますと、この人質の件は年代が、実際の実在年代よりも十年、少なくとも最小十年は上に、間違えて、上げて記載されている、ということは、これは疑えないわけです。朝鮮側の年代は、中国側の年号で書かれていますから、それを間違っているとは簡単に言うわけにはいきませんからね。これが一つです。

更にですね、こんど新しく見つけました例として、面白い例がございます。それは、推古十七年に「百済の僧道欣(どうこん)等、肥後の国の葦北の津に泊す」と。そこで言うには、“百済の王が命じて呉の国に私達を遣わした”と。呉の国というのは江南でしょうけど、ところが“其の国に乱れ有りて、入ることを得ず、更に本郷に返る。忽ちに暴風に逢い・・・”と。要するに帰りがけに難破して、肥後の葦北の津に来たんだ、ということを言っている話が出てくるわけです。

ところがこれを例えば、岩波古典大系なんかでは困っているわけです。この説明にですね。この時期に当たる大業元年から六年にかけて長城の築造とか、運河の開通とか、東都の造営があったということが書かれている。『隋書』にですね。そのために地方的反乱でもあったのではなかろうか、と想像するわけです。地方的反乱があったとは全然書いてないんです。しかし、あったんではなかろうか、と想像して、だから、「乱れ有り」というんじゃなかろうかと、こう言うんですね。さらに、もしかすれば、このころ、琉球国の征伐を、煬帝はしている、そのことに関連しているんじゃなかろうか、とこう注記しています(岩波古典大系本)。

しかしまあ、私の目からみますとですね、両方とも、全然ピントがはずれていると失礼ながら思うんです。

というのは、長城の造営とか、東都の造営とか、運河をつくるとか、これは国としては“躍進期”でありまして、“乱れがあって使者がはいれない”っていう話にはならないわけです。それを、こっちが勝手に架空の「地方的反乱」を想定して、“それだろう”なんて言うのは、これはやっぱり非常に虫のいい話なわけですね.“琉球国を征伐する”件も、“だから乱れがあってはいれない”などというのはおかしい。話が全然合わないわけですね。つまり、話が合わないので、困って“これじゃなかろうか、あれじゃなかろうか”という注になっている。と、まあ皮肉っぽい言い方で済まないのですが、私にはそう見えます。

ところがですね、これをもし今のように、十年以上、これは“上ずって”いるんだという観点に立ちますと、どうなるか。つまり逆に言うと、これを十年以上、引き下げてみる。そうすると、まさに隋末、唐初の混乱期に当たっているわけです。十年強引き下げますと、唐の二、三年目になりますけどね。唐が始まって二年、三年という時代になっているから、なんでもないように見えるんですが、これは現在の年表だけの話で、『旧唐書』を見ればすぐにわかりますように、その時は、王世充(おうせいじゅう)の、「乱」言うんですか、唐から言えば「乱」ですが、実際は王世充が天子を宣言してですね、そして鄭(てい)という国を開いたわけです.そして年号も作って、開明元年というのを名のっているわけです。ですから唐なんてのは、あっても無きが如しで、実際は、実体はないわけです。それをやっつけて始めて実質的な唐が始まるわけですね、唐の四、五年目に。

ですから年表ではつながっているようですけど、実際は全然ストレートにはつながっていないわけです。ま、混乱期なわけです。そこに当たっている。そうすると正に、「乱れ有りて入ることを得ず」です。その時に呉の国へ行くというのは、“呉の国を通過して長安の都へ行く”のが目的ですから、当然行けたらおかしい。やっぱり引き返さざるを得ないわけです。ということで、ここもやはり“十年強ずり上がっている”と考えると、この記事は、こちらが架空の反乱などをデッチあげなくても、その通りピタリの話になってきます。

そうしますとやはり、この二つのケースからみまして、どうも『日本書紀』のこの辺の年代は、少なくとも「十年強」ずり上がっていると考えざるを得ないのです。逆に、これを「十年強」下へ下げてきますと、聖徳太子の時に使いを送った時点は、正に“唐”になるわけです、“隋”でなく。そうすると正に“「唐」に使いした”という言葉でドンピシャリ当たることになってくる。これが第二点でございます。

次は第三点。ちょっと細かい間題にはいりますが、「倭皇(わこう)」という問題がございまして、推古天皇側の国書に、相手を「皇(こう)」と呼んでいる。これはいいんですが、天子と同じ意味ですから、こんどは中国側の国書で、自分のことを皇帝と呼んで、相手側、推古天皇側を倭皇と呼んでいる。これを従来は“「倭皇」は「倭王」の間違いだろう”てなことを、古典大系なんかでも書いております。ところがそれは、そうじゃないんですね。

われわれは、倭皇の「皇」というのと、皇帝の「帝」というのと、あまり区別がないような感じがしているんですね。例えば、皇室というと、天皇の一族という“無上の存在”に当たるものだと、こう思っているわけです。

ところが実は中国側にしてみると違うんです。そこで『魏書』の例をあげます。「魏」というのは、北魏という南北朝の北魏です。そこでその時の天子が、天子になった嬉しさにか、何か知りませんが、やたらに自分の兄さんなどにみんな、何とか皇帝、何とか皇帝という名前を追号するわけです。そうすると硬骨の老臣がおりまして、「それはだめです。そんな例は歴史をふり返ってみても、ありません」そして“「皇」だけならよろしい”と言うのです。“それなら実際は皇帝などにならなかった兄さんにあげてもいい、その例はある。”と。“しかし「帝」というのは、もうこれは使ってはなりません”というようなことを言って頑張っている話があるんです。それが何回も形をかえて出てくるんです。

ですから中国側にしますと、「帝」と「皇」は違うんですね。だから「皇」という名は相手に使ってよろしいわけです。言ってみれば“普通の臣下の身分で死んだ兄さん並み”というわけです。

これに対して「王」となりますと、また、これうるさいんです。なんでかと言いますと、「王」という場合は、当然中国の天子に封冊を受けた外臣てな言葉がありますけれど、外臣として封冊を受けた存在が、王なんですね。封冊を受けないのは「王」とは言わないわけです。われわれが「王様」などというときの漠然たる用法とは違うわけでして、厳しい性格付けがあるわけです。

だからここに、「倭王」と言わず「イ妥皇」と言っているのは、従来封冊を、まだ与えたことがない、という意味を含んでいるわけですね。

で、それに対して『隋書』イ妥国伝では、この倭国の多利思北孤自身は、“私も天子、お前も天子”という、非常に勇ましいことを言っておりますけれども、中国側の地の文では、たえず「イ妥王」です。「王」しか使っておりません。これは要するに、古より ーー卑弥呼の昔よりですねーー ずっと封冊を与え続けてきた相手だから、お前(イ妥国)がどう言おうと私(隋)の方は、「王」としてしか扱わない。という意志がはっきりそこに表明されているわけです。

だから“これは「王」の間違い。この国書を勝手に日本側で書き直して、「倭皇」にしたんだ。”なんて、そんな話じゃないんですね。また、そんなに勝手に書き直したりしましたら、これはもうえらいことですね。相手の唐王朝は現在いるんですから。『日本書紀』を作った時の現在時点の相手は唐ですから。その「唐」からきた国書を勝手に書き直して、載せたりしましたら。“『日本書紀』は中国に見せるために作ったんだ”という論がありますけれどね。まあ見せるために作ったかどうかは別にしましても「見る」ことは十分可能性があるわけです。その場合に、自分の方が送った国書を書き直したりしてましたらね、これこそ大きな国際問題。そういう問題をだまって見過ごすほど、中国てのは甘くないのですね。その問題に関しては。他の問題は非常に融通無碍でもね。大義名分に関する問題をですね、そんなに甘く見過ごすような中国ではないわけです。

従って倭皇問題も、実はこれが九州王朝だったら困るんです。近畿天皇家にして非常にふさわしい表現である、ということですね。例の「天子と天子」の問題でも、随分煬帝は怒っていますね。あれは怒るのが当然です、向うの立場からしましたら。

さて、次に意外な論証力を持ってまいりましたのが「宝命(ほうめい)」問題でございます。「宝命」といいますのは、推古天皇と聖徳太子の方に中国からよこした国書ですね、そこに出てくるわけです。「朕、宝命を欽承して」ということが出てくる。私がこれに疑問を抱きましたのは、『諸橋大漢和辞典』などひきましたら出てきますように、宝命というのは「天帝の命」を、宝命というわけでございます。天子とは、天帝の命を受けて天子になる者だ、というわけですね。そうしますと、私が抱きました疑問はですね、これは第一代の天子、つまり革命だか何だか知りませんが、「禅譲」でもいいんでしょうけど、特に「革命」なんかでですね、前の王朝を打ち倒したりして、新しく創立した王朝の第一代の天子の場合は、文字通り“天命を受けて私は、 ーー ついこの間までは一武将だったり、一庶民だったり、ま一庶民てのはないでしょうけど、まあ一武将、一豪族だったわけ、臣下だった。それが結局天命を受けて、ーー 天子になった、”と、こういう言い方をするわけですね。

ご承知かと思いますが、この宝命という言葉が出てくるのは、実は『書経』でありまして、『書経』の中の、周公が、兄さんの周の第一代の武王の病篤き時に、武王に代って書いたという処に出てくるわけです。つまり武王の言葉、意志を表現しているわけですね、そこに出てくる。武王ってのは殷の紂王(ちゅうおう)を打ち倒しましたので、だから“天子の位を前の天子から受け継いだ。”とは言えないわけです。だから「天帝の命を受けて」という表現になるわけですね。それが「宝命」問題の核心です。論理的核心です。

そこで今問題は、今の推古朝の聖徳太子の時の相手方の天子、これは「唐帝」と書いてございます。「唐帝の書」と書いてあります。それを隋帝と翻訳して今まで読んできたわけですね。それを「隋帝」と“翻訳”した場合、当然「隋の煬帝」と考えるわけです。ところが隋の揚帝というのは、第二代なわけです。高祖が第一代。つまり、それに対して私がもうけました「仮説」によって、文字通り唐だと考える時には、まず第一代の高祖になる、まあ第二代の太宗もちょっとありますけど、まずこれは無理で、第一代高祖になる。そのどっちか? ということです。

言いかえたら、二代目の隋の煬帝でも、宝命と言い得るのか、彼はこの用語を使ったのか、という間題になってくるわけです。

そこで私は“もしかしたら”と思って調べてみました。つまり『隋書』の帝紀と夷蛮伝、そして『旧唐書』も、ずっと調べてみたわけです。そうすると意外にも、これは決定的な論証力を持ってまいりました。

と言いますのは、隋、唐、ともに第一代の天子の詔勅では、“朕、天命を受け”という表現が出てくるわけです。ところが第二代以降は、まず出てこないわけですね。これは“前の天子の偉業を受けて”という表現です。言葉はいろいろですが、そういう意味の表現になっているわけです。まあ、考えてみますとですね。第二代や第三代が“私は天命を受けて天子になった”とこう言いましたらね、それは一つの理屈としては、それでもいいようにも見えますけれども、ハッキリ言って前の天子を“無視”していることになりますね。“前代の天子なんか、わたしは問題にしません。わたしは天命によって天子になりました”というようなことになって、ーー 言ってみれば、前の天子に対して非常に“失礼”な話になるわけですね。

ですから、そういう言い方はしていないわけです。必ず前代の遺徳を受けるとか、業を継いだとか、という類の表現になっている。これは例を全部調べてみましたが、皆例外はございません(“異例の継承時”に時として準用される ーー後記)

しかもその中で ーーこれはもう本当に、やってみなければわからない、ーー 意外なことだったのですが ーー隋の煬帝の大業三年の用例が出てきます。「朕、獲てーー 獲てのは、これは信任を受けてという意味ですねーー 祖宗を奉じ、景業を欽承す」この「景業を欽承す」ということは、つまり“前代の天子の遺業を受け継いでいる”という意味なのですね。

でその同じ文章の中にですね、「高祖文皇 ーーこれは親父さんの第一代ですーー 天の明命を受け」と、こう出てくるわけです。だから、自分については“前代の天子の仕事を受け継ぎ”という言い方をし、同じ文面で、自分の親父さんの第一代のことを言う時には、同じ言い方をせずに「天の明命を受け」と非常にハッキリとご本人が両表現を“書き分けている”わけです。

次は同じ煬帝の大業八年の用例です。有隋 ーー隋のことです。隋は大隋ということもあるんですが、有隋の方が多いんです。 ーーは「靈命を誕膺し」これは第一代の親父さんのことです.そして「功成り、治定まりて、ここに在り」と、それが自分のことなんです。だから親父さんが「天帝の命」を受けた。それを受け継いで「功成り、治定まって」私のこの時に至って、と、こういうふうになっている。だからやっぱりさっきと同じ思想表現なんです。

そして、あの『日本書紀』の推古朝の、聖徳太子に送ってきた国書には「宝命を欽承し」たとありました。「唐帝の国書」といわれている分です。あれがもし「隋の煬帝」だったとしたら、その自分が明らかに書いた ーー『隋書』に書かれているーー その思惟様式を自分で踏みにじって、“私は天命を受けてなった”と、こう言っていることになるんですね。これはあり得ることではない。私はそう思うわけです。

しかも更に ーー偶然はいろんな論証を用意してくれています。ーー じゃ「宝命」という言葉自身が、『隋書』に、『旧唐書』に出てるのか、というと、ズバリ出てくるわけです。「朕、宝命に恭膺し(うやうやしく宝命にあたり)率土に君臨す」ーー これは誰が書いたかというと、問題の唐の高祖、第一代の高祖ですね。しかも、この国書を送った相手は、「高麗の王」です。だから唐の第一代高祖は、「夷蛮」の王に対して、“今までは隋だった。 ーー隋のときは高麗と戦争がありましたねーー しかし天命が改まった。そして私は、その天命を受けて国書を送る”というんです。これから和平ですね、平和な国交開始というんで、捕虜返還交渉なんかやるんですがね。そういう時に“宝命を受けて、私は天子の位についた”という言葉を使っているんです。

そうしますと、やっぱり、さっきわたしが考えましたように十年下げて「唐帝」とあれば、やはり唐帝だ、隋帝ではないと、いうわたしの立場に立ちますと、それは正に“唐の高祖が推古天皇に送ってきた国書”となりますので、同じ発想で、同じ「宝命」という言葉を使って、国書を送ってきた、となりますので、ドンピシャリ用法は一致するわけです。ということですから、私は、「隋の煬帝の国書」とか、「隋の煬帝との国交」として、推古紀の記事を考える余地は、まずなくなった、そう断定することが出来たわけでございます。

なお、最後に「大唐」問題というのがございます。「大きな唐」、これは非常に重要な言葉でございます。といいますのは、われわれにとって単なる“美稱”のように思いがちですが、必ずしもそうではないんですね。といいますのは、唐という名前だけなら、隋代にも唐という土地、地名から発祥しているわけですから、まあそれでも唐でしょう。小さな唐の国とはいえるんですが、「大唐」となると、違います。天下統一して、天子になった時を、明確に表現する術語として使われています。

『旧唐書』でみますと、「我が大唐の使、安(いずくん)ぞ小夷の服を服するを得んや」とあります。これは中国の使いが、南詔蛮という「夷蛮」に対して、「我が大唐」とこう自分の国を呼んでいます。それに対して、百済、新羅、鉄勒(てつろく)、こういう「夷蛮」の国王たちが、唐に対して国書を送る時に、「大唐」という表現を使っている。だから唐から夷蛮に言う場合も、夷蛮から唐に言う場合も、「大唐」というのを、非常に誇らしい正規の名構として“隋に代わった国になった”、ということを示すために用いたものである、という様子が歴々と出ているわけです。

それだけじゃありません。『隋書』にも出てまいります。“是の日、上(かみ) ーー上ってのは、三代目の恭帝。まあ一年くらいで国を奪われるわけですがね。ーー が位を「大唐」に譲る”と。『隋書』でも、「大唐」という場合は、隋が次の唐に天子の位を譲った、という時に「大唐」の用語が出てくる。だから、大唐というのは、隋にあらざる新たな王朝、新興の大国の気概と誇りをこめて使われた表現であるわけです。

ところが、『日本書紀』には、さっきあげましたように、「唐」とならんで「大唐」という用語が、何回も出てまいります。ところがそれを全部「隋」のことだと“翻訳”して今まで読まされてきたわけです。ところが、考えてみますと、『日本書紀』の時代は、その「大唐」そのものと同時代です。その「大唐」を無視して、『日本書紀』を書くなんていうような時代じゃないんです。その「大唐」の国に対して、一時代前の「隋」のことを、「大唐」、「大唐」と書いてですね、すむものでしょうか? しかも“『日本書紀』は中国側に見せるために作ったんだ”なんて、よくそういう解釈ができたもんだなあと、私は、あとで思ったわけです。

やっぱり、そんなことは、東アジアの世界で通用することではない。「唐」も「大唐」も、やはり、唐朝のことをさす、という以外に、私は解釈する方法はない、と、こういう結論に達せざるを得なかったのです。

ここで卑近な例を挙げさせていただきますと、例えば、牛という言葉が出てくる、“しかし牛という言葉が出てきても、実は牛とは限らないのだ、ある場合は馬のことをいう。しかし牛は、全部、馬のことかというと、いや、牛と出てきて、牛のこともあるんだ。”などというようなのが、今までの解釈法なんですね。逆に言えば、“馬と書いてあっても、馬のこともあれば、牛のこともあるんだから、それを判別して解釈しよう”というのです。このやり方に、「馬牛の論法」という、名前をつけてみたんですが、そういう「馬牛の論法」に立っているのが、従来の、私以外のすべての古代史学者の、立場、その手法であると、そういうふうに、生意気ですが、私は言わざるを得ないわけでございます。

次に今回、上野から仙台へ向ってくる聞に、汽車の中で“発見”した、さらにキイ・ポイントをなすと思われる論証がございますので、これを述べさせていただきます。

それは、小野妹子が「大唐」へ行きまして帰ってきた時に“「唐帝の国書」を、百済人に奪われた”という話がありますね。あそこにも、「大唐」と出てくるわけです。

これは、小野妹子の上奏の言葉の直接引用ですね。だからこの直接引用を考えてみますと、ここで小野妹子が「大唐」と言ったはずがないわけです。だってまだその時、従来の「定説」に立って考えますとね、まだ唐朝は誕生していないんです、隋の時代のはずですから。隋の真っただ中で、唐朝が始まっていないのに、小野妹子がですね、「大唐の国書云々」ということを、言うはずがないわけです。これはどうしたって「隋の国書」と言わざるを得ないわけですね。そうしたら「その隋の国書」と言ったのを、記録官が書き取ったんでしょうね、その書き取ったのを、『日本書紀』が転載したいきさつは、まあいろいろの解釈があるでしょうけど、ことの筋は論理的にそうなるわけ。だから、小野妹子は、まず「隋」と言った、それは間違いない、で書き取る方が、「唐」と書き取るはずはないのです。まだ隋の時代なのですから。だから当然「隋」と書き取った。それを『日本書紀』に書く時に「唐」と“書き直した”ということになる。そんなことがはたしてあるでしようか。私にはあり得ることだとは思えません。

更に、もう一つあります。これは最も重大なことがも知れません。といいますのは、推古朝の聖徳太子が国書を送っているわけです、「大唐」に。それで「大唐」からも国書がきているんです。この場合、引用されたのは一部分ですけど、当然それは実物の、中国からきた国書、また日本から送った国書の写しや控えを資料にして、『日本書紀』は書いたものと、思われるわけですね。直接中国からきた真筆を見て書いたか、写しを見て書いたか、それは別としまして、とにかくその資料根拠は、百年前後前の、そういうものですね。その国書には当然、宛名があり、自分側の署名があったはずですね。それがない国書ってのはあり得ないわけです。そうしましたら、推古朝の聖徳太子が送った国書には「隋」と書いてあったはずです、絶対。 ーー従来の説通りならば。何しろ唐朝はまだ誕生していないんですから。また向うからきた国書にも、「隋」の「煬帝」と書いてあったはずです。唐と書いてあったはずはないわけです。だからそれを、それを実物だか転写文だかを見て『日本書紀』の編者が引用したのが、現在の部分です。その時に「隋」と書いてあるのに、それをわざわざ「唐」と焼き直して『日本書紀』に記した、そういうことにならざるを得ないわけです。

そんなことは、私は万に一つもあり得ないと思う。そんなことをしたら、それこそ、唐っていうのは“昔話”の国ではないんですから、現実の国ですから、こりゃもう向うがどんなに怒ったってしようが.ない、言い訳がきかないわけですね。「隋」からきたものを、「唐」に焼き直してね、「唐廷からきた」と書いたなんてのは、こりゃよっぽど“国交オンチ”と言いますか、無茶、無体をしたとしましても、ちょっと私には考えられることではないと思うんです。

ということは、まあモタモタ言わずにズバリ言わしてもらえば、その国書の宛名は、「唐帝にあてる国書」の控えであった。だから地の文で“「大唐」にこの国書を送った。”と書いてある、と、わたしは思うんです。また向うの国書には、「唐の天子」からきたもの、と、書いてあった、表書きに書いてあったか、国書自身に自署名があったかだと思います。(おそらくその両方です。)そこに「唐」とあったから、それをもとに、『日本書紀』の編者は、“これは「唐帝の国書」だ”と書いたんだと、私は思う。

それ以外に考えられないですね。“宛名や自署名をとりかえる”など、そんな勝手なことを、例えぱ「中世」の文書か何かで、そんな勝手な解釈をしたらですね、親鸞研究でも何でも、そりゃもう本当に見るも無残にたたかれます。私は、それが人間の常識だろうと思うんです。

という点からみましてね、これは“万に一つも、隋である可能性はない。”とこう思うわけです。

以上によって論証は終わったわけですが、その意味するところは、従来、長らく戦前戦後の教科書に書かれてきた、「聖徳太子の遣隋使」というのは、誤りである。これは「遣唐使」である。ということですね。では、“ああそれじゃ「遣隋使」が「遣唐使」になっただけのことか”というと、そうではないんですね。

ということは言い換えますと、一方の『日本書紀』に書いてあります遣唐使と、他方『隋書』イ妥国伝に書いてある ーーこれは文字通り「遣隋使」であり、隋との国交です、これは疑いないですね。『隋書』に書いてあるんですから。ーー 国使とは別物である。これはもうはっきりと、別物である。

ということは、やはり多利思北孤は推古天皇なんかじゃなかった。「阿蘇山のそばの王朝である」ということを意味するわけです。それ以外の理解は、私はないと思います。

ということは、つまりこの九州王朝が、七世紀前半において存在し、みずから「日出づる処の天子」と稱して、対等の外交を展開せんと欲した。「出来た」かどうかは、疑問ですがね。向うは怒ってしまった。怒ってしまって、もう彼のことは言うな、とこう言って煬帝は怒っているんです。その後、いわゆる文林郎というような、これは正式の外交官ではないわけです。いわゆる“懐刀”ですね、それを派遣して、一体あんな生意気なことを言ってきたのは、どんなやつか、偵察に ーーだからこの場合、『隋書』の場合は、国書を持ってきてないわけです。『隋書』イ妥国伝には、国書を持ってきた形跡は全くない。こちらは出してますがね。つまり怒って、もう二度と言うな、と言っている相手に、国書を出すほど ーー中国側はプライドが高いですからーー “お人好し”じゃないわけです。

ところが、『日本書紀』の方はちゃんと、国書をよこしているわけ。これをみたって、両事件は違う、と考えるのが本来当たり前だったんですね。他の記事を略してもですね、『隋書』で国書を持っていったことを略する外交記事なんてものは、私はあり得ないと思う。他の、いろんな面白そうな話が出ていますが ーーそんなものは省略しましてもね、国書を渡した、という一文がない外交記事 ーー実際に渡したならーー それは、私はない、とこう思います。

このように、いずれからとりましても、いわゆる九州王朝、みずから天子と名のる存在、しかも中国は“代々王として封冊してきたはずだ。それを何でいまさら、天子などとは生意気な。”というね、そういう存在が、九州にあった、それは阿蘇山を含む九州だ。ということは私は動かせない、とこう思うんです。これは“知らん顔をする”以外に、私は動かせないと思うんです。

しかし、やっぱりこういう問題は、いつまでも知らん顔をしていても、後世からみて見苦しいだけである。従って、もし私の今の論証に“誤りあり”と思われるなら、もちろんこの場の方々にじゃないですが、日本の古代史界で遠慮会釈なく反論していただきたい。それがやっぱり反論できないなら、聖徳太子の遣唐使、しかも「対等外交」ではないんですね、あれはもうはっきり。倭皇といいながらも、唐は「朝貢」と明白に書いています。

中国側の国書に「朝貢」という言葉が出てくるんです。それを『日本書紀』に記録しているんです。「朝貢」とあって、何で対等か。否。“対等でない”ところに、みずからをおいたから、近畿天皇家は唐とスムーズな国交に入り得たのだ、と思うんです。逆に「対等」を望んで、打ちのめされたのが、実は九州王朝の方である。

というようなことは、『失われた九州王朝』をご覧いただければ、わかると存じます。

この問題は、最初に申し上げましたように、重大な問題でございますので、関連問題がいろいろございます。例えば、今述べました立場に立ちますと、いろいろ問題を含んでおりました、元興寺縁起の史料批判についても、全く新しい分析が出てくるわけでございますけれども、これはまた改めての機会にゆずらしていただきたいと思います。

限られた時間で、おわかりにくい点もあったかと思いますが、また論文として出すつもりでございますので、それで詳しくご覧いただければ結構かと存じます。どうも、故村岡先生始め、皆様、ありがとうございました。(拍手)

高良山の「古系図」 「九州王朝の天子」との関連をめぐって 解説として

闘論 法隆寺移築論争 解説として