『市民の古代』第13集 へ

「古代の琴」(『市民の古代』11集)へ

『常陸国風土記』ーー行方郡の二つの説話をめぐって(『市民の古代』第13集)へ

研究史・『琴歌譜』に記された楽譜の解読と和琴の祖型(『藝能史研究』No.144)へ

増田修

『常陸国風土記』行方郡の条には、東垂の荒賊を平定するために派遣された建借間の命が、国栖を攻撃したが、国栖は堡(とりで)に立て籠って防衛するので、計略を用いて誘き出し、皆殺しにしたという説話がある。そこには、琴・笛・杵が、次のような場面に登場する。

「俄にして建借間の命、大きに権議を起し、敢死之士を校*閲し、山阿に伏せ隠し、賊を滅す器を造り備へ、厳しく海渚に餝(かざ)り、舟を連ね筏(いかだ)を編み、雲の盖(きぬがさ)を飛し、虹の旌を張り、天之鳥琴・天之鳥笛、波に随ひ潮を逐ひ、杵を鳴らし曲を唱ひ、七日七夜、遊び楽しみ歌ひ舞ひき。時に賊党、盛りなる音楽を聞き、房を挙げて男女、悉尽に出で来、浜を傾け歓び咲(わら)へり。建借間の命、騎士をして堡を閇(と)ぢしめ、後より襲撃し、尽に種属を囚へ、一時に焚き滅しき」。

校*は、木編の代わりに手編に交。JIS第4水準、ユニコード630D

また、『塵袋』には、『常陸国風土記』の逸文といわれている記事がある。そこには、皷・瑟が、次のように現われている。

「常陸国記云、採二大谷村之大榛一、本[木戈](ママ)造レ皷末[木戈](ママ)造レ瑟俗云二比佐頭一、ト云ヘリ」。

右の説話・記事に出現する天の鳥琴・天の鳥笛・杵・皷・瑟がどのようなものかについては、あまり論じられることはなかった。

天の鳥琴・天の鳥笛は、琴・笛の美称であろう、鳥にたとえたのであろう、あるいは、鳥のような美しい音色を出す琴・笛であろうといわれてきた。

天の鳥琴の形状については、藤井制心が『延喜式』引用の鵄尾琴を想起すると述べ、岸辺成雄が和琴の鵄尾(六個の突起部分)と関連づけられようと指摘した程度であった。

天の鳥笛については、塚本哲三・物集高見・武田祐吉・植松安・植木直一郎・鵜殿正元らが、「天之鳥笙」と、笛を笙に改訂している。しかし、誰も、その根拠を開陳していない。

杵については、原文の「嶋杵唱曲」を、西野宣明板本(天保一〇年・一八三九)が、「杵島唱曲」と改めて以来、その校訂が定説化している。しかし、中山信名『新編常陸国誌』および飯田瑞穂の校訂文(『茨城県史料』古代編)は、「鳴レ杵唱レ曲」としていた。一九八五年になって、やっと、橋本雅之が、「杵島唱曲」では多彩な漢語表現を含む文章構成を無視した校訂となること、嶋と鳴は古写本においてよく誤写される字であることなどから、「鳴レ杵唱レ曲」と校訂すべきことを論証した。そして、橋本は、ここでいう杵は、『新撰字鏡』に桙は杵他とあること、杵歌が現存することから、武器や楽器の代用を果していたという。(常陸国風土記『建借間命』説話の杵島唱曲をめぐって」・『万葉』一二一所収)。

皷・瑟については、栗田寛『古風土記逸文考証』(一九〇三)の注釈以上の研究は、なされていない。

そこで、『常陸国風土記』に現われた楽器について、その形状・特徴、使われる場画、中国の同種の楽器との関係などを、考古学・民族学・日本音楽史・東洋音楽史など多方面の研究成果に依拠しながら、検討してみよう。

杵には、竪杵(手杵)といわれる丸材の中央部を細くして握りとし両端で搗(つ)くものと、横杵(搗杵)といわれる円筒状の木塊に柄をつけた槌に似たものと、二種ある。

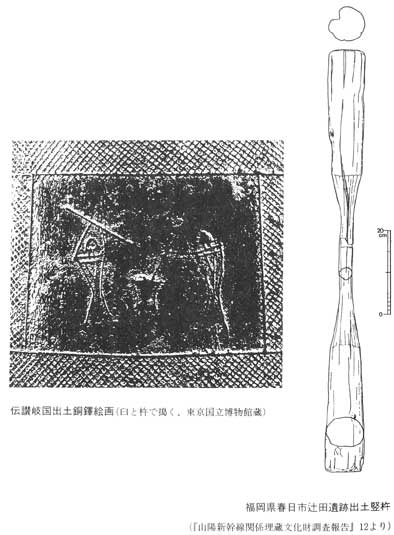

竪杵は、佐賀県菜畑遣跡・福岡県辻田(つじばたけ)遺跡・大阪府瓜生堂遺跡・静岡県登呂遣跡・干葉県国府関遺跡など、各地の遺跡から、多数出土している。福岡県拾六町ツイジ遺跡・奈良県唐古遺跡・静岡県有東第二遺跡からは、竪杵と竪臼が出土している。また、兵庫県桜ヶ丘遺跡出土の銅鐸・伝讃岐国出土の銅鐸には、二人の人物が竪杵と竪臼を使って、脱穀・精白している絵が描かれている。

出土した竪杵の多くは、弥生時代のもので、縄文時代とされるものはない。ほとんどが、近畿以西の遺跡から出土したもので、特に九州のものが多い。

横杵は、管見では、木の幹(搗部)と枝(柄部)をそのまま利用したものが、福岡県辻田遺跡(弥生後期後半)から出土している位である。弥生・古墳時代には、もっぱら竪杵が用いられていた。『常陸国風土記』の杵も、竪杵であろう。

中国では、浙江省河姆渡遺跡第四層(前五〇〇〇〜四六〇〇年)から木杵が出土しているが、断面はほぼ円形で杵頭が大きい竪杵の一種である。この木杵は、雲南省のイ瓦(わ)族と景頗(ちんぽう)族が舂(しよう)米に用いる杵に、よく似ている。竪杵・竪臼は漢代以前から存在したが、後漢代には、山東省・江蘇省の画像石に穀物を竪杵・竪臼で掲く人物像がみられ、四川・広西・広東・湖南・江西・江蘇の各省からは竪杵・竪臼の実物と模型がかなり出土している。台湾のルイカ族・ビルマのポー・カレン族なども、竪杵・竪臼で脱穀・精白を行なっている。

イ瓦(わ)族、人偏に瓦。JIS第4水準、ユニコード4F64。

横杵・横臼は、古い稲作民族にみられるといわれており、昔は横臼を棺としたという。貴州省の苗(みやお)族は、横杵・横臼でモチを搗いている。横杵を使ってモチを搗く習慣は、北部タイ・長江流域・我国と、限られた地域に分布している。

稲作文化は、中国江南の地から、縄文晩期に北九州にもたらされたとする説が有力となっている。しかし、朝鮮半島経由のルートが併存することを否定するものではない。杵は、稲作文化と共に渡来したとみられる。

ところで、建借間の命が常陸に侵攻してきた頃、常陸の国栖は杵を知っていたのだろうか。

『常陸国風土記』によると、建借間の命は、「斯貴満塩宮大八洲所馭天皇」(通説は、崇神天皇とする、『常陸国風土記』では「馭」は読めず。推定文字として青色表示。)の世の人というが、『日本書紀』『古事記』には、記録されていない。しかし、『国造本紀』仲国造の条に「志賀穴穂朝御世(成務朝)伊予国造同祖建借間命定二賜国造一」とある。いずれにしても、建借間の命は、東垂の荒賊を平定するために派遣されたというのであるから、倭国が関東へ領域を拡張する実力を備えてから以降の人であろう。その時代は、倭国王が後漢の光武帝から倭人の王者と認知され、「漢委奴国王」の金印を授与(建武中元二年・五七)されてから後であろう。そうであれば、国栖も稲作を行ない、杵を使っていたと思われる。

一九八九年一二月、千葉県成田市荒海貝塚(前二世紀後半、縄文土偶出土)・宝田貝塚から、稲の籾穀や藁のプラント・オパールが大量に検出され、「縄文晩期関東でも稲作」と大きく報道された。関東での稲作は、埼玉県熊谷市の池上遺跡が最も古く、紀元前一世紀とされていた。

しかし、一九五四年には、直良信夫は東京都中野区江古田寒系植物化石屑(一万年前)から一粒の稲籾の化石を発見し、その後、茨城県小見川遺跡から出土した縄文土器片(縄文早期)に稲の籾痕があるのを発見し、関東では縄文時代に稲作が行なわれていたと発表している。そして、一九八一年、千葉市加曽利貝塚・市川市堀之内貝塚の調査で、約三千〜二千年前の泥炭層からハンノキ湿地林が消滅しだした時期に、栽培型稲の化石花粉が増加していることが判明している。

関東においても、弥生土器文化が波及してくる以前の縄丈土器文化の時代から稲作が行なわれていたことは、確実となってきた。

それでは、建借間の命が杵を鳴らした場面は、何を意味しているのであろうか。

台湾高山族は、集団で女性が竪杵を、竪臼に打ちつけて杵歌を唱ったり、石盤に打ちつけて音を楽しんだりすることで、有名である。そして、東南アジア・メラネシアでは、種々の音の高さに調整された複数の棒または竹筒で、音楽が演奏される。

『嶺表録異』(唐・劉怐)によると「広南には舂堂というものがある。丸木を刳って槽とし、ひとつの槽の両辺に約十杵ず一つ男女が立って稲糧を搗く、槽のへりを叩き鳴らし、いっせいに拍子をとる」という。広西壮(ちわん)族は、舂堂を新年慶賀・豊作予祝の行事として行なっている。

ところが、松本信広は、この堅杵を搗く集団行為は、葬式の際にも行なわれていたと指摘している。すなわち、雲南百夷(ばい)族の間においては、「死すれば婦人をもって屍の前に祈りをさせる。親戚や隣人か集まり、年若い者百余人が酒を飲み、音楽を奏し、歌いおどり徹宵する。婦人へは群れをなして聚まり、臼を搗いて杵戯を演ずる。そして数日後に葬る」(曹樹翹『[シ真]南雑志』という。松本は、ここに杵戯と呼ばれたものは、舂堂と呼ばれたものに該当するという。

『[シ真]南雑志』の[シ真]は、三水編に真。JIS第4水準、ユニコード6E4Fの異体字。

古代中国においても、この種の衝撃の楽が存していたことは、「舂牘」という楽器名が『周礼』舂官笙師の条に見えることによって分かる。我国では、『延喜式』神祗*の条に、鎮魂祭の祭具に宇気槽一隻・臼一口・杵二枝が入っているなど、杵は各種の祭礼の供物とされていた。

祗*に、下の「一」なし。ユニコード79D6の異体字。

インドシナの古代銅鼓文様にも「集団杵搗状景」が描かれているものがある。これは、葬礼時における霊魂の飛揚を目指す鳥装の人物が乗る鳥舟の図と共に、招魂の技術的場面であろうといわれている。

『古事記』に天の若日子の葬儀の場面がある。「喪屋を作りて、河鴈(かわがり)を岐佐理持とし、鷺を掃持とし、翠鳥(そにどり)を御食人とし、雀を碓女(うすめ)とし、雉を哭女(なきめ)とし、かく行なひ定めて、日八日夜八夜を遊びき」。雀が杵で臼を搗くなど、衆鳥が葬儀を分担している。この場面は、銅鼓に描かれた鳥装の入物が乗る舟の絵画が、葬礼の儀式を現わしているのに対応しているという。

『常陸国風土記』逸文の「信太郡」(『万葉集註釈』)の条にも、黒坂の命の葬送の際「赤旗青幡」が「雲飛虹張」したとある。

以上のようにみてくると、建借問の命が用いた計略は、自分が死亡したように見せかけるための身分相応の葬式の実施(1) ではないかと思われる。天の鳥琴・天の鳥笛・杵は、死者の招魂のために演奏されたのである。

国栖も、その情景が敵の将軍の葬儀であることを理解し、危機が去ったものと思い、堡から出て歓喜したのであろう。国栖も、建借間の命と同じ、稲作文化圏の習俗の中にいたとみられる。

建借間の命は、倭国から、常陸の稲作地帯と砂鉄地帯(香島郡若松浜など)を獲得しようと侵攻してきたのであろう。国栖の堡は、中に房があり男女が常に居住しているというのであるから、侵略者達の攻撃に備えて、行方の台地上に築いた高地性集落の一種で、あろう。

それにしても、国栖を「一時に焚滅」した建借問の命の所業は、残虐極わまりない。たとえ生き残っても、捕えられた国栖は、生口(奴隷)として、農作業・製鉄作業に駆り立てられて一生を終えたと思われる。

天の鳥笛は、鳳凰が羽を立てて止まる時の形に似ているという、笙の一種ではないかと思う。我国では、口で吹くのも「フエ」と呼ばれ、笙は『和名抄』でも、「象乃布江」と訓まれている。

『風俗通義』(後漢・劉向)は、「笙は、長さ四寸で簧(舌・リード)が一二、鳳の身体を象る」という。『説文解字』(後漢・許慎)は、「笙は、簧が一三あるもので、鳳の身体を象る」という。『楽書』(宋・陳陽)には、「(周の霊王の)王子晋の笙は、鳳凰の翼の形を象っているので鳳翼笙という」とある。

『[土蓋]曩*(あいのう)抄』(観勝寺行誉、文安三年・一四四六)は、「笙の吹所差出たる口をば[口朱]と云、形を鳳凰に像れば口をも鳥觜に擬(なぞえ)へて云也」という。『体源抄』(豊原統秋、永正九年・一五一二)には、「笙の躰鳥に似たるべし、唐の笙は口ながくして鳥の頸をのべたる様に侍也」とある。

『[土蓋]曩*(あいのう)抄』の[土蓋]は、土編に蓋、JIS第3水準ユニコード58D2。曩*は、JIS第3水準ユニコード56CA。

[口朱]は、口編に朱。JIS第3水準ユニコード54AE。

笙は、弥生・古墳時代の遺跡・古墳からは出土していない。しかし、東晋の義煕九年(四二三)倭王讃が方物を貢じたのに対し(『晋書』安帝紀・『梁書』倭国伝)、安帝は細笙と麝香を下賜している(『太平御覧』香部)。そして、正倉院には、唐代の笙(一七管)三口一百、竿(一七管)三口がある。

『隋書』音楽志は、「笙竿は女[女咼]の作る所」といい、『七国考』(明・董説)引用の『[門/敢]子』には、「楚笙は中国に冠たり」とある。楚には、伏義と女[女咼]の信仰が存在した。それを裏づけるかのように、古代の笙は、楚地から出土する。

[門/敢]は、門の中に敢。JIS第3水準ユニコード95DE

[女咼]は、女偏に咼。JIS第3水準ユニコード5AA7

湖北省隋県曽侯乙墓(戦国早期)からは、編鐘・編磬(けい)・[金専]・建鼓・瑟・琴(五絃・一〇絃)・横笛・排簫と共に、笙が五口(一二、一四、一八管)出土した。一四簧笙は、笙斗(風壷・共鳴箱)が黒漆塗の葫芦から成っており、笙管・簧片が竹製である。湖南省長沙馬王堆一号漢墓からは、瑟・竿(二二管)・竿律のほか、瑟竿を演奏する楽人の木俑が出土し、三号漢墓(前漢武帝一二年・前一六七)からは、琴(七絃)・筑・横笛・竿(二六管)が出土している。そして、雲南省江川李家山古墳群四二号墓(戦国晩期)からは、銅葫芦笙(五、七管)が出十している。

竿は、笙の大型のものである。

[金専]は、金編に専。JIS第3水準ユニコード989B

苗族をはじめとする中国南西部の少数民族は、現在でも芦笙を吹く。芦笙は、木を刳って作った円筒形の笙斗に六本の竹管をさし、竹管内に銅製の簧をつけている。そのうち一本は簧のない飾りの管となっているものもある。芦笙が大きくなる程度に応じて、一〜五個の無簧管を持つようになる。少数民族でも、[イ泰](たい)族・納西(なし)族などは、笙斗にヒョウタンを使った葫芦笙を吹く。

[イ泰](たい)族の[イ泰]は、人偏に泰。JIS第4水準ユニコード50A3

笙は、古米、楽器の八音分類上「奈包(匏*の別字)」部に配されている。笙の斗に[奈包](ヒョウタン)を用いていたからである。[奈包]に代えて木とし、これに漆を塗るようになったのは、唐代である(『旧唐書』音楽志)。しかし、唐代でも、「[芋リ]梁の南は尚古制存す」というように、葫芦笙が存在し、[イ泰]族・納西族などに受け継がれている。

そして、笙は、新年・春節などの佳節、婚礼などの祝賀、葬儀・祭祀の際に用いられる。また、笙が吹けることは、男性の必須の教養である。女性による葫芦笙舞・芦笙舞の伴奏をし、恋愛に際しては思いを伝えるための不可欠の楽器である。

現在、笙は、中国南西部の少数民族のほか、タイ・カンボジヤ・ボルネオなど、東南アジア諸国に分布している。

倭王讃が、東晋の安帝から下賜された細笙は、笙斗がヒョウタン製で、管は鳥が羽を立てて止まった形を象り、吹口は鳥の嘴あるいは頸を長くしたような形制のものであろう。簧は、『風俗通義』のいう一二簧ではなく、『説文解字』のいう一三簧であろう。『爾雅』釈楽には、「大笙を巣といい、小笙を和という」とあり、これに対する東晋の郭璞の注釈は、「大笙は一九簧、小笙は一三簧」という。麝香は、竹管のうち簧のない管に入れて、吹いたと思われる。

『夜鶴庭訓抄』(藤原伊長か、平安末期)音楽の条には、笙の一七管名を挙げた後、「此中に舌なき竹あり、也の竹なり、麝香入るにはこの竹に入る」とある。『続教訓鈔』(狛朝葛、文永七年〜元享二年・一二七〇〜一三二二)吹物部の条にも、竹穴名を挙げた後、「此竹の中に舌なき竹は也毛の両竹也、是に麝香をば入る也」とある。また、笙は楽器のエリートとして尊重されていたが、『禁秘抄』(順徳天皇、承久三年頃・一二二一)には、元来この楽器は帝のされる楽器ではないことになっているのに、後三条院は笙を好まれて常に吹奏したと書かれている。平安・鎌倉時代にも、倭国の笙の伝統が引継がれていたのであろう。

天の鳥笛は、笙斗はヒョウタン製で、管数は雲南省出土の銅葫芦笙(五、七管)や現在みられる葫芦笙のように少数ながら、鳥の翼を象った形をしていたのであろうか。

「瑟を鼓し笙を吹く」、「琴瑟を鼓するが如し」(『詩経』小雅)といわれるように、琴瑟笙は組みになって奏でられていた。笙は、弥土文化複合体の構成要素の一つとして、琴瑟と共に中国江南の地から、我国に渡来したと思われる。

笙の斗とするヒョウタンは、西アフリヵのニジュール地方が原産地であるが、我国にはすでに、縄文時代に渡来している。

ヒョウタンの種子や果皮は、佐賀県菜畑遺跡(縄文晩期)・福岡県板付遺跡(縄文後期)・千葉県富津市大坪貝塚(縄文前期)・福井県鳥浜貝塚(縄文前期)・滋賀県大津市粟津湖底遺跡(縄文早期初頭、約九○○○年前)から出土している。そして、茨城県東村福田貝塚(縄文後期末〜晩期)からは、ヒョウタン形をした人面付注口土器が出土している。また、千葉県八日市場市多古田遺跡(縄文後期末〜晩期)からは、ヒョウタンを真二つに割った形態をした木彫一木作りの黒漆塗の杓子が出土している。朝鮮半島では、これと近似の形態をした、ヒョウタンを縦割りした「パガチ」と呼ぶ杓子が、近年まで使われていた。

『三国史記』(金富軾、一一四五年)新羅本紀は、新羅の始祖赫居世から第四代脱解王の時代、新羅王を輔けた倭人の瓠公は、瓠を腰に付け海を渡ってきたという。

我国では、ヒョウタンは、縄文時代から栽培され、容器として使用されており、また、竹は自生していたので、笙を製作する材料には事欠かなかったといえる。

天の鳥琴については、「古代の琴」(『市民の古代』一一集)、「解説常陸国風土記研究文献目録」(『市民の古代』一二集)において、突起部分の反対側が鵄尾型をしている五絃の琴(たとえば、茨城県石下町篠山稲荷山古墳出土の五絃の琴の埴輪)のような形状のものであることを論じた。そこで、そのような結論に至った論拠は、右の論文にゆずろう。ここでは、天の鳥琴を含む倭国の五絃の琴について、若干の補足をしながら、毛野国の四絃の琴についても触れよう。

(1) 倭国の五絃の琴

建借間の命が、倭国から常陸へ侵攻してきたことは考古学的出土物からも窺える。

石岡市宮原遺跡から巴型銅器が出土している。巴型銅器は、鋳型が佐賀県吉野ケ里遺跡から出土しているように、北九州が起源の地である。

建借間の命が頓宿した安婆の嶋の近く、稲敷郡桜川村浮島・尾島遺跡(古墳時代)からは、祭祀遺物と思われる土製鍬先型・臼型模造品と共に、勾玉・石製剣型模造品・有孔円盤(三種の神器)がセットで出土している。稲敷郡阿見町下川池東遺跡(五〜六世紀」からも、勾玉・石製剣型模造品。有孔円盤が大量に出土し、三種の神器の製造所跡ではないかといわれている三種の神器は、北九州に淵源する。

茨城県からは、五絃の埴輪の琴は出土するか、四絃のものは出土していない。五絃の琴は、倭国の聖地沖ノ島から金銅製の五絃の雛型琴が出土したように、倭国の宝器である。

そして、建借間の命は、「天(あま)人」は味方であるとし、彼の軍勢は「官軍」という。天人とは天国(あまくに)・天孫系の人をいい、官軍とは倭国の正規軍を指している。

したがって、天の鳥琴は倭国の楽器であるといってよかろう。

ところで、中国でも五絃琴(きん)が出土している。湖北省隋県曽侯乙墓からは、五絃琴・一〇絃琴・瑟(二五絃)が出土した。江蘇省祁*江胡場漢墓からも、五絃楽器・三絃楽器が出土している。『楽書』(宋・陳陽)によると、「五絃琴は、小琴の制で、これを二倍して十絃は中琴の制といい、四倍して二十絃とし大琴の制という」。中国においては、周代から、琴といえば七絃琴を指していた。しかし、中国南部には、多様な古制の琴が、楚・漢の頃も遺存していたのである。

曽侯乙墓から出土した五絃琴・一〇絃琴は、頭部は音箱となっているが、尾部寄りは表板のみとなっている。この特徴は、下葉県茂原市国府関遺跡(弥生末期〜古墳初期)・滋賀県守山市服部遺跡(古墳前期)・福岡県春日市辻田遺跡(弥生後期)から出土した六突起(五絃)の木製琴にもみられる。

祁*は、干に阜偏。JIS第3水準ユニコード9097。

『礼記』楽記では、舜が五絃の琴を作ったとし、『呂氏春秋』(秦・呂不韋)によると、炎帝朱襄氏が士達という者に五絃の瑟を作らせたという。『風俗通義』は、箏は五絃筑身といい、『説文解字』は、筑は五絃の楽器という。琴瑟箏筑の始源の姿は、いずれも同じような形制の五絃の楽器であった。

倭国の五絃の琴(こと)は、柱(じ)があるので、琴(きん)というより瑟・箏の類であろうが、古代中国南部に遺存していた琴の古制を継承すると共に、表板の尾部寄り中程に集絃口を設けて放射状に絃を張ったり、尾部を鵄尾型としたり、頭部に突起をつけるなど、独自の特徴を備えている。(4)

(2) 毛野国の四絃の琴

四絃の琴は、出土した埴輪の琴の分布からみて、毛野国の琴であって、四音音階で構成されていることも、前記論文で論じた。

張世彬は、中国南方郢都(湖北省江陵県、楚の都)で用いられた楽制は四音調で、上古中国南方(楚地)には四音音階の音楽が存在しており、現在でも苗族・瑶(やお)族にみられるという。そして、この四音音階は、五音音階と比較すると一音が少ないだけであるという。

黒沢隆朝は、1,台湾ブヌン族のトロトロ(五絃琴)の音階は、ドレミソの四音音階で、低音にソを添えて五音としたものである、2,インドネシア・バリ島のアベアン・テンブル村のアンクル(竹筒のシロフォン)音楽は、四音音階である、3,インドネシア・中央ジャワのパナタラン祠堂(一三四七年建造)の壁画彫刻にみられるガンバン(木琴)は、四音音階の奏法を見せている、という。

毛野国の四絃の琴の四音音列が、古代中国南方・中国少数民族・台湾・インドネシアの四音音列と一致するかどうかは、問題もあろう。しかし、毛野国の四絃の琴は、五音音階が東アジア世界で支配的になる前に、四音音階の時代があったことを示す、貴重な事例ではないだろうか。

皷瑟が現われる『常陸国記』は、『常陸国風土記』と同一書と考えてよいか、という問題がある。

秋本吉郎は、『常陸国記』は、『常陸国風土記』と同一書とすべき証がないという。すなわち、『塵袋』には、『風土記』として引用した記事(大櫛岡)および書面を上げずに引用した記事(久慈理岡)に『常陸国風土記』現伝本と同一記事があるが、『常陸国記』として引用した記事三条(尾長鳥・比佐頭・績麻)には現伝本と同じ記事がない、という。

古田武彦は、近畿天皇家の和銅六年(七一三)、『風土記』撰進の詔に従って作られた『郡(こおリ)風土記』に先だって、倭国において成立した『県(あがた)風土記』の存在を論証している。

『塵袋』が引用した『常陸国記』の記事は、『県(あがた)風土記』の常陸国の条の逸文ではないかと考えられる。その根拠は、次のとおりである。

1). 『和名抄』には、「孫面*切韻に云う、瑟所櫛の反、楽器、箏に似て大、三十六絃」とあるが、瑟の和名・訓みを載せていない。すなわち、近畿天皇家の下では、瑟の訓み「比佐頭(ひさづ)」が知られていない。

面*は、立心偏に面。JIS第四水準、ユニコード6110

2). 『常陸国記』の比佐頭の条に大谷村、尾長鳥の条に里村と、村の用語・単語が出現する。倭国には、「国県村」の行政制度があった。すなわち、「県『風土記』の逸文・肥前国[巾皮]揺岑(ひれふりのみね)の条に「松浦県篠原村」、『日本書紀』景行紀一八年の条に「火国八代県豊村」とある。

[巾皮]は、JIS第四水準、ユニコード5E14

3). 比佐頭の条に「瑟俗云二比佐頭一」、績麻の条に「績麻俗云二倍蘇一」と訓注がある。秋本は、訓注なしには訓み難い漢臭的用字に訓釈の注記を付すのは、「県『風土記』と『常陸国風土記』に共通する特徴であるという。

4). 「県『風土記』は、四隅を東西南北ではなく乾坤巽艮で記しているが、『常陸国風土記』でも、築波郡騰波江の条に艮、久慈郡助川駅家の条に艮を用いている。そして、『常陸国風土記』には、大生里は命名時大生村であったというように、「村」が「里」に先在する行政単位であることを示す記事がある。また、『常陸国風土記』には、筑波郡の条に「筑波之県」、茨城郡の条に「以着二県名一」、行方郡の条に「此号二県[示氏]一」と「県」が出現し、「郡」と混在している。

秋本は、「県『風土記』」と『常陸国風土記』は、編述の恨本方針をほとんど等しくし、極めて類同近似しているという。『常陸国風土記』は、「県『風土記』の常陸国の条を加除改変して「郡『風土記』」としたか、「県『風土記』」の片鱗を残している。

このようにみると、『常陸国風土記』と『常陸国記』は、両者とも「県『風土記』」の常陸国の条に、その源を持っているといえよう。

『常陸国記』の記事が『常陸国風土記』現伝本にみられないのは、現伝本が完本ではなく抄本であるためであろう。

皷と瑟を造るという「榛」は、中国では、カバノ木科の落葉喬木・ハシバミ(高さ五メートル位)をいう。我国では、一般には、榛はハリと訓まれ、カバノ木科の落葉喬木・ハンノキ(高さ一五〜一〇メートル位)を指す。湿地に自生し、かつては水田の境界や稲架などに広く用いられた。ハンノキは、ハリノキともいい、『古事記』雄略記も、榛のことを「波理能紀」と訓んでいる。

しかし、『類聚名義抄』(編者不詳・平安時代末期)では、「榛」字に、ハシバミ・トネリコ・ハシカミ・オドロの訓が付いており、ハリの訓が固定していない。現に、『塵袋』現伝本(日本古典全集・写真版による)には、「卜ネリコ」と訓みが振ってある。トネリコは、モクセイ科の落葉喬木(高さ六メートル位)で、田の畦に植えて稲掛にする地方もある。ハジカミは、ショウガまたはサンショウの古称である。オドロは、いばらをいう。

これらの樹種のうち、木の根本の方で皷を作り、木の末の方で瑟を作るのに何とか適合するのは、ハンノキのみである。その他の木は、小さくて細すぎる。

皷は、鼓の俗字という。「和名抄」は、鼓を「都々美」と訓む。そして、『古事記伝』は、「古に凡て鼓と云ひしは、今の世の大鼓(たいこ)のことにて、今鼓と云ふ物は、鼓の一種なり、又和名抄に、大鼓(おほつづみ)とあるは、今の大鼓(たいこ)の中の一種なり)という。

現代では、鼓は、広義には小型の膜鳴楽器全般を指す。通常は、円筒状の中空の胴の両端に皮を張った打楽器、なかんずく胴の中央部が砂時計形にくびれた細腰鼓の類を指す。狭義には、小鼓をいう。

岸辺成雄は、「中国には古来、槽胴型の太鼓のみあったところに、南北朝以来、胴にくびれのある鼓(細腰鼓という、太鼓ではなくて、つづみである)が、一度にどっと現われた」(「唐代楽器の国際性」・『唐代の楽器』所収)という。

我国では、ビヤ樽型の太鼓を打つ人物埴輪が、撃缶像・弾琴像などと共に、群馬県佐波郡剛志村大字上武士(現、境町)の前方後円墳から出土している。左胸にたすき様のもので太鼓を斜めに吊して、右手の丸い頭をした桴(ばち)で上面を打ち、左手は下面を素手でたたくか、あるいは支えている男子像である。

この埴輪の太鼓は、上下半分ずつの紐で締めている締太鼓であるとされている。そして、紐締め太鼓は東南アジア・インドあたりの様式であるから、この埴輪の人物は南方から我国に伝わってきたと思われるという。

しかし、この埴輪の太鼓の上下の縁の紐とみられているものは、考古学上は、鋸歯文帯といわれる古代文様を表わしており、紐ではない。むしろ、この太鼓は、古代中国の鋲打太鼓の系統を引くものであろう。鋲は、小さいため、表現されていないと考えられる。

この太鼓を打つ人物埴輪の太鼓は、左手で太鼓を左脇に抱え右手の桴で打っている、四川省成都天廻山後漢墓出土陶桶の太鼓に似ている。また、浙江省紹興坡塘三〇六号墓出土の「伎楽銅屋」(戦国時代)の内には、笙を吹く人物・瑟を鼓す人物と共に、丸い頭をした桴で太鼓を打つ人物が配置されている。

『常陸国記』の皷は、大榛の根本の方で造る。直径七〇〜八〇センチメートル位はある大榛を刳り貫いて胴としたのであろう。その皷は、いわゆる細腰鼓や東南アジア・インドの締太鼓の類ではなく、琴瑟笙と同じく、古代中国の楽器の系統に属する太鼓であろう。

『呂氏春秋』によると、炎帝朱襄氏の世に士達が五絃の瑟を作り、帝舜の時代に瞽叟が五絃の瑟を一五絃の瑟に改作し、帝舜が延に命じて更に八絃を増して二三絃の瑟と為したという。一方、『風俗通義』は、次のようにいう。「謹んで按ずるに、『世本』には(瑟は)[宀/必]義の創作したもので長さ八尺一寸四十五絃あると、『黄帝書』に泰帝は素女をして瑟を鼓せしめたところ音が悲しいので帝は禁じたが止めなかった、故にその瑟をこわし二十五絃とした」と。

[宀/必]は、宀に必。JIS第3水準ユニコード5B93

古代の瑟も、多くは長江流域から出土する。河南省信陽長台関一号楚墓・湖北省隋県曽侯乙墓・湖北省江陵望山一号楚墓・湖南省長沙東門外楚墓・湖南省長沙馬王堆一号漢墓・同三号漢墓などからは、二五絃の瑟が出土している。湖北省江陵天観一号楚墓からは、二五絃(二具)・二四絃(二具)・二三絃(一具)の瑟が出土している。

我国には、正倉院に二四絃の瑟の龍尾板一枚が残存している。また、『東大寺献物帳』には、「楸木瑟一張・・・太平勝宝八歳六月廿一日」という」記載がある。しかし、『和名抄』では、瑟は箏に似て大きく三六絃というが、瑟の和名を記載していない。源順が『和名抄』を編纂した九三〇年頃には、瑟は絶えて、比佐頭という訓みも忘れられていた。そして、「琴瑟相和す」といわれる琴も平安時代末期には全く廃れてしまった。

ところで、『常陸国記』は、大榛の末材で瑟を造るという。したがって、その芯は、胴幅をとる。三六絃もあるような瑟ではなく、棒状のものではないかと思われる。「棒形の琴」といわれるものは、千葉県木更津市菅生遺跡・滋賀県新旭町森浜遺跡・奈良県橿原市四条大田中遺跡・兵庫県篠山町葭池北遺跡から出土している。この「棒形の琴」は、古制の筑に似ている。

古制の筑は、長沙馬堆三号漢墓から出土した五絃の筑の明器・馬王堆一号漢墓の彩絵棺頭[木當]撃筑図像・江蘇省連雲港前漢墓漆食奩撃筑図像によって、その形態を知ることができる。近年、これらが古制の筑であることが馬王堆三号漢墓から出土した竹簡遺册中に「筑一、撃打一人」の記載があること、『説文解字』に「筑は、五絃の楽」とあること、などから判明した。従来、筑の最後の形制は五絃にして、箏の形制に類似していたらしい、といわれてきたが、その正確な形態は、不明とされていたのである。

[木當]は、木編に當。JIS第3水準ユニコード6A94

『史記』刺客列伝には、筑の名手高漸離(燕の人)が、筑に鉛を入れて秦の始皇帝になぐりかかったが当たらず、誅殺されたという伝説がある。高漸離が鉛を入れて始皇帝をなぐろうとした筑は、棒状の古制の筑であろう。筑が、燕・斉・趙・楚などで用いられていたことは、『戦国策』『史記』に描かれている。『史記』高祖*本紀には、漢の高祖*(楚の人)は筑を善くし、『西京雑記』(前漢・劉[音欠])にも、高祖*が愛した戚夫人もまた筑を善くしたという。古制の筑は、戦国時代から前漢代にかけて、支配者のみならず民衆にも愛好された楽器であった。

[音欠]は、JIS第3水準ユニコード6B46

祖*は、示偏に且。「祖」の異体字。

この古制の筑が、燕から我国に伝わり、古代の琴の一種である「棒形の琴」となっても不思議はない。『山海経』に、「蓋国は、鉅燕の南、倭の北に在り、倭は燕に属す」とある。『常陸国記』の瑟は、筑そのものではないが、古制の筑に似た形状のものであろう。

『三国志』魏書(第一)弁辰伝には、弁辰には瑟があって、その形は筑に似ているという。筑に似た瑟とは、筑のように棒で撃たず、手指で弾いたからであろう。しかし、弁辰の瑟は、常陸国の古制の筑に似ていると思われる瑟とは異なる。当時の筑は、『淮南子泰族訓』の許慎(後漢)注には「筑曲二十一絃」といわれ、一方、『釈名』(後漢、劉煕)には、「箏に似て項の細い形制である」という。箏は、前漢代は一二絃で、後漢初に一三絃箏も生まれたようであるから、劉煕のいう筑は、一二絃または一三絃であろう。陳寿が記録した弁辰の瑟は、『三国史記』雑志・楽の条にいう伽椰琴(一二絃、瑟・箏と同じく柱(じ)がある)の前身と考えられる。(3)

『常陸国記』の瑟は、倭国の五絃の琴と同様に、中国の始源の瑟といわれる五絃の瑟の形制を伝えている可能件もある。そして、我国には、五絃の琴よりも、より古い、竹筒琴さえ存在していたと思われる。すなわち、『日本書紀』継体紀に「い組竹節竹、本辺をば琴に作り、末辺をば笛に作り吹き鳴す」とある。現在でも、中国南部の瑶族は竹筒琴、[イ泰]族・イ瓦族は竹琴といわれる撃絃楽器を持っている。これらは、琴瑟箏筑に分化する以前の原始的竹管形ツィター系の楽器であって、古制の筑と同じく、左手に琴を扼(やく)して、右手の竹棒で絃を撃つ。筒状琴・棒状琴は、インドネシア・マライの「カチャッピ」など東南アジア一帯およびマダガスカルにも現存している。

イ瓦(わ)族、人偏に瓦。JIS第4水準、ユニコード4F64。

[イ泰](たい)族の[イ泰]は、人偏に泰。JIS第4水準ユニコード50A3

なお、栗田寛は、『皇太神宮儀式帳』直会御歌・『神楽歌』竃殿遊歌にみえる「比左」は、「ひさづ」であろうという。そうであれば、『和名抄』に瑟の訓みとして、採録されないはずはない。通説のように「比左」は、「ひさご」(瓠)を指すと思われる。

倭国の古代の楽器 ーー琴笙杵皷瑟ーー は、縄文晩期から弥生時代にかけて、弥生文化の構成要素である稲作などと共に、主として中国江南からもたらされたとみられる。しかし、天之鳥琴・天之鳥笛と呼称するように、その形態は倭国独自の特徴を備える民族楽器へと変身している。

『隋書』イ妥国伝は、「其王朝会、必陳設儀仗、奏其国楽」・・・「楽有、五絃・琴・笛 (2)」という。イ妥*国は、大委国すなわち大倭国の意であろう。『隋書』が、「新羅・百済皆イ妥*国を以て大国にして珍物多しと為し、並びに之を敬仰し、恒に通使往来す」というように、倭国は「大倭国」と自称する程の矜恃を有していたと思われる。そして、大倭国王・日出処天子・阿毎多利思北孤の朝廷の集会においては、「国楽」が演奏されたのである。「国楽」とは、倭国個有の楽舞のことである。

『旧唐書』は、日本列島内に二つの王朝ありとし、一方を倭国伝、他方を日本伝としている。また、『旧唐書』は、日本国は倭国の別種である、日本国は旧もと小国であったが倭国を併合した、あるいは倭国が日本国と改名したという。そして、『三国史記』文武王一〇年(六七〇)の条には、倭国が国号を日本と改めたという記事がある。

古田武彦は、倭国を九州王朝、日本国を近畿天皇家といい、白村江の戦に敗れて衰微した九州王朝から、その分王朝であった近畿天皇家へと、日本列島の代表王者の地位が移行し、対外的に国号を変更した、という。日本国は大宝元年(七〇一)唐朝に朝貢し、唐から日本列島の代表王者として認められた。

古田は、筑紫舞(『続日本紀』天平三年の条、『令集解』四職員・雅楽寮の別記)は九州王朝の舞楽であり、沖ノ島出土の五絃の雛型琴は九州王朝の宝器であるという。君が代もまた、九州王朝の讃歌であるという。

大倭国王・日出ずる処の天子・天の垂りし矛の朝廷の集会では、五絃の琴が弾かれ、筑紫舞が舞われ、そして、君が代が唱われたことであろう。

注

(1) 建借間の命の計略が、葬儀の場面であることは、市民の古代研究会々員の富永長三が月例会の席で発表したアイディアである。この論文では、そのアイディアを、深化し裏付けを行なった。

(2) 『隋書』イ妥国伝の「楽有、五絃・琴・笛」の文字の区切りは、中華書局版による。我国では「五絃琴」と続けて読んでいるが、『隋書』で「五絃」とある箇所は、すべて「五絃琵琶」を指していると思われる。「五絃・琴・笛」とあっても、イ妥国の楽器の総てを記録しているわけではない。他の箇所には、隋の使者裴清を「鼓角」を鳴らして迎えたとある。「琴」は七絃琴であり、「笛」は横笛であろう。

(3) アイヌのトンコリ、加羅・新羅の伽椰琴、高句麗の玄琴、百済の百済琴と、我国の古代の琴との比較・検討は、別の機会にしたい。収集した文献は、後記の文献目録に収録しておいた。

(4) 我国の古代の琴の写真・図面および文献は、「古代の琴」(『市民の古代』一一集)を参照されたい。

1 下村三四吉「箜篌につきて」(『考古界』一 ー 一二、二 ー 一・二〜六、三 ー 一・三 ー 一二、一九〇二年〜一九〇四年)

2 鳥居龍蔵「苗子之笙」(『国華』一六九、一九〇四年)

3 鳥居龍蔵「苗族の笙」上・下(『東京人類学雑誌』二一四・二一五、一九〇四年)

4 鳥居龍蔵『苗族調査報告』、一九〇七年、『鳥居龍蔵全集』一一、一九七六年に収録

5 志水文雄「箜篌略考」(『考古界」六 ー 一一、一九〇八年)

6 志水文雄「新羅琴考」(『考古界』七 ー 六、一九〇八年)

7 古谷清「新羅琴に就て」(『考古界』八 ー 一、一九〇九年)

8 古谷春峰「笙の古制品に就て」(『考古界』八 ー 八、一九〇九年)

9 後藤守一「箜篌について」(一)・(二)(『考古学雑誌』一 ー 五・七、一九三〇年)

10岡本彰一「『箜篌』雑考」(『寧楽』一五、一九三二年)

11筒井英俊「仏教音楽と箜篌 ーー特に我国仏画に現れたる箜篌」(『寧楽』一五、一九三二年)

12林謙三「匏琴考」(『支那学』八 ー 三 。一九三六年)、『唐代の楽器』〈東洋音楽選書2〉、一九八八年に収録

13瀧遼一「筑について」(『東方学報』東京一〇 ー 二、一九三九年)

14瀧遼一「笙及び竿についての一考察」上・下(『考古学雑誌』二九 ー 八・一〇、一九三九年)

15瀧遼一「箏の起源」(『東方学報』東京一一 ー 一、一九四〇年)

16瀧遼一「朝鮮楽器玄琴の起源」(『池内博士還暦記念東洋史論叢』、一九四〇年)

17藤井制心「我国古代楽器小論 ーー琴を中心として」(『愛知大学文学論叢』三、一九五〇年)

18藤井制心「我国奈良時代楽器小論 ーー箜篌を中心として」(『愛知大学文学論叢』四、一九五一年)

19芝[示右]泰・林謙三「昭和二十三・二十四年度正倉院楽器調査概報」(『書陵部紀要』一、一九五一年)

20岸辺成雄、レオ・トレーナ「笙の不明なる四管とその日本渡伝について」(『東洋学報』三五 ー 一、一九五二年)

21芝[示右]泰・林謙三・瀧遼一・岸辺成雄「昭和二十五・二十六年度正倉院楽器調査概報」(『書陵部紀要』二、一九五二年)

22芝祐[示右]泰・林謙三・瀧遼一・岸辺成雄「昭和二十七年度正倉院楽器調査概報」(『書陵部紀要』三、一九五三年)

23岸辺成雄「箜篌の淵源」上・下(『考古学雑誌』三九 ー 二、三・四、一九五三年、一九五四年)、『唐代の楽器』〈東洋音楽選書2〉、一九八八年に収録

24柿木吾郎「笙の発生について ーーフリー・リード発生に関する仮説」(『フィルハーモニー』二七 ー 九、一九五五年)

25岸辺成雄『東洋の楽器とその歴史』、一九五八年

26谷本一之「アイヌの五弦琴 ーーアイヌ音楽研究」一(『北方文化研究報告』一三、一九五八年)

27市川健二郎「漆楽器の出土した河南信陽遺跡」(『民族学研究』二三 ー 一・二、一九五九年)

28岸辺成雄『唐代音楽の歴史的研究』楽制編上・下、一九六〇年、一九六一年

29中央音楽院民族音楽研究所編『中国音楽史参考図片』一・二・三、六・七、九、一九五四年、一九五八年、一九六四年

30田辺尚男『日本の楽器 ーー日本楽器事典』、一九六四年

31近藤鏡二郎・富田歌萌「アイヌの弦楽器『トンコリ』」(『音楽学』九、一九六四年)

32クルト・ザックス、柿木吾郎訳『楽器の歴史』一九六五年

33飯塚勝重「礼楽よりみたる古代日本と中国との交渉 ーー開皇七部伎の定置と倭国伎とをめぐって」(『アジア・アフリカ文化研究所研究年報』、一九六六年)

34正倉院事務所編『正倉院の楽器』、一九六七年

35草野妙子「箏とその音楽 ーー朝鮮の伽椰琴を中心とする箏の研究」〔『音楽学』一二、一九六七年)

36山口京子「苗族の芦笙をめぐる一考察」(『日本・東洋音楽論考』、一九六九年)

37王光祈編『中国音楽史』、一九七〇年

38黒沢隆朝『東南アジアの音楽』、一九七〇年

39三谷陽子「七絃琴と玄琴の比較研究」、(『音楽学』一六、一九七一年)

40林謙三『東アジア楽器考』、一九七三年

41村松一弥『中国の少数民族 ーーその歴史と文化および現況』、一九七三年

42湖南省博物館・中国科学院考古研究所編『長沙馬王堆一号漢墓」上・下、一九七三年

43湖北省荊州地区博物館「湖北江陵藤店一号墓発掘簡報」(『文物』一九七三年九期)

44湖南省博物館・中国科学院考古学研究所「長沙馬王堆二・三号漢墓発掘簡報」(『文物』一九七四年七期)

45内藤戊申「漢代の音楽と音楽理論」(『東方学報』京都四六、一九七四年)

46張世彬『中国音楽史論述稿』上・下、一九七四年。一九七五年

47林巳奈夫編『漢代の文物』、一九七六年

48草野妙子「韓国の箏 ーー伽椰琴を中心に」(『季刊邦楽』六、一九七六年)

49松本信広『日本民族文化の起源』三・東南アジア文化と日本、一九七八年

50黒沢隆朝『音階の発生よりみた音楽起源論』、一九七八年

51林謙三『正倉院楽器の研究』再版、一九八〇年

52三谷陽子『東アジア琴・箏の研究』、一九八〇年

53藤井知昭『民族音楽の旅 ーー音楽人類学の視点から』〈講談社現代新書568〉、一九八〇年

54牛龍菲『嘉峪関魏晋墓磚壁画様器考』、一九八〇年

55湖北省博物館編『隋県曽侯乙墓』、一九八〇年

56楊蔭瀏『中国古代音楽史稿』上・下、一九八〇年。一九八一年

57皆川達夫監修・小学館編『大図説世界の楽器』、一九八一年

58中国民族出版社編『中国少数民族の歌舞と楽器』、一九八一年

59張師[員力]、三谷陽子訳「韓国音楽の変遷とその特微」(『雅楽界』五六、一九八一年)

張師[員力]氏の[員力]は、JIS第三水準ユニコード番号52DB

60平山城児「悟桐日本琴をめぐって」(『上代文学』四六、一九八一年)

61岸辺成雄『古代シルクロードの音楽 ーー正倉院・敦煌・高句麗をたどって』、一九八二年

62江坂輝弥『縄文土器文化研究序説』、一九八二年

63楊家駱編『中国音楽史料』全六巻、一九八二年

64呂炳川『台湾土著族音楽』、一九八二年

65荻野恕三郎『古代日本の遊びの研究』、一九八二年

66湖北省荊州地区博物館「江陵天星観一号楚墓」(『考古学報』一九八二年一期)

67鳥越憲三郎『原弥生人の渡来』、一九八二年

68鳥越憲三郎『雲南からの道 ーー日本人のルーツを探る』、一九八三年

69呉[金リ]編『中国古代楽器』、一九八二年

呉[金リ]氏の[金リ]は、 JIS第3水準ユニコード91D7

70大橋信弥「服部遺跡出土の『やまと琴』とその儀礼」、(『東アジアの古代文化』三五、一九八三年)

71黒沢隆朝『図解 世界楽器大事典』、一九八四年

72岸辺成雄『天平のひびき ーー正倉院の楽器』ミュージック・ギャラリー1〉、一九八四年

73中国芸術研究院音楽研究所編『中国音楽詞典』、一九八四年

74張師[員力]、金忠鉱訳『韓国の伝統音楽』〈韓国之化選書9〉、一九八四年

75岡崎晋明「縄文・弥生時代の音」(『末永先生米寿記念献呈論文集』乾、一九八五年)

76鈴木健之「葫藍考 ーー中国におけるヒョウタンをめぐる民俗文化の諸相」〔『東京学芸大学紀要』二部門三五、一九八四年)

77西岡秀雄「日本の音 和楽器のルーツを求めて ーー琴・箏」(『季刊 MOA美術』一二、一九八四年)

78岩永文夫『土の中のメロディ』〈ミュージ一ク・キャラリー12〉、一九八五年

79木下忠『日本農耕技術の起源と伝統』〈考古学選書24〉、一九八五年

80藤井知昭編『日本文化の原像を求めて ーー日本音楽と芸能の源流』、一九八五年

81ポール・コラール『人間と音楽の歴史』オセアニアI・民族音楽1、一九八五年

82竹居明男「日本上代の喪葬と歌舞・再考 ーー楽器の使用をめぐって」(『日本書紀研究』一三、一九八五年)

83南里美瑳子「古代楽器雑考」(『東アジアの古代文化』四二、一九八五年)

84佐々木高明『縄文文化と日本人 ーー日本基層文化の形成と継承』、一九八六年

85中国民族学院少数民族文芸研究所編『中国少数民族楽器誌』、一九八六年

86ポール・コラール『人間と音楽の歴史』東南アジアI・民族音楽3、一九八六年

87ゲルハルト・クーピック『人間と音楽の歴史』東アフリカI・民族音楽10、一九八六年

88那司すみ「楽器の発生・変遷およひ変転 ーーFree reed楽器中心に」(『音楽研究所年報』、一九八六年)

89萩原秀三郎『稲を伝えた民族 ーー苗族と江南の民族之化』、一九八七年

90末永雅雄『はにわ読本』、一九八七年

91安田喜憲『世界史のなかの縄文文化』〈考古学選書26〉。一九八七年

92劉東升・胡伝藩・胡彦久編『中同楽器図誌』、一九八七年

93国安洋「日本の古代における音楽と『遊び』」(『横浜国立大学教育紀要』二七、一九八七年)

94鹿島亭「描かれた笙についての一必察」(『国立音楽研究所年報』七、一九八八年)

95水野正好「古代『琴』の世界」(『井上コレクション ーー弥生・古墳時代資料図録』、一九八八年)

96諏訪哲郎『西南中国納西族の農耕民性と牧畜民性 ーー神話と言語から見た納西族の原像』〈学習院大学研究叢書16〉、一九八八年

97 佐々木高明「東・南アジア農耕論 ーー焼畑と稲作」、一九八九年

98 陳文華・渡部武編『中国の稲作起源』〈人類学叢書7〉、一九八九年

99王文耀『音楽芸術』〈中華文明図庫〉、一九八九年

100 東方音楽学会編『中国民族音楽大系』古代音楽巻、一九八九年

101 郡司すみ『世界楽器入門 ーー好きな音・嫌いな音』〈朝日選書370〉、一九八九年

102 郡司すみ「日本・アジア・オセアニアにおける楽器の分布」(『岩波講座 日本の音楽・アジアの音楽』別巻I、一九八九年)

103 月渓恒子・杜亜雄・陳銘道「中国少数民族の音楽」(『岩波講座 日本の音楽・アジアの音楽』別巻I、一九八九年)

104 谷本一之「アイヌ音楽」(『岩波講座 日本の音楽・アジアの音楽』別巻I、一九八九年)

105 山口庄司「弥生・古墳時代の琴箏と音楽」下「(『季刊邦楽』五九、一九八九年)

106 増田修「古代の琴 ーー正倉院の和琴への飛躍」(『市民の古代』一一、一九八九年)

107 増田修「解説常陸国風土記研究文献目録」(『市民の古代』一二、一九八九年)

108 茨城県立歴史館『特別展 茨城の古墳』図録、一九九〇年

109 野川美穂子「日本最大級の古代のコト出土 ーー茂原市国府関遺跡現地説明会に参加して」(『季刊邦楽』六二、一九九〇年)

110 宮崎まゆみ「埴輪に表現された楽器についての調査概報 ーーその1・弾きものまとめ」『武蔵野音楽大学研究紀要』二一、一九九〇年)

111 田中俊明「于勒十二曲と大加那連盟」(『東洋史研究』四八 ー 四、一九九〇年

112 福島秋穂「臼と杵と天孫降臨」(『国文学研究』一〇二、一九九〇年)

113 安本美典『新説:日本人の起源 ーー日本人は南方から来たのか北方から来たのか、あるいは・・・?』、一九九〇年

114 竹内均『ムー人陸から来た日本人〔再び〕 ーー地球に日本人の起源を探る』、一九九〇年

115 金関恕・森醇一郎監修、東アジア文化交流会発行『稲 ーーその源流への道』中国江南から吉野ヶ里、一九九〇年

116 萩原秀三郎『図説 日本人の原郷 ーー揚子江流域の少数民族を訪ねて』、一九九〇年

117 銭玉趾「アジアを席巻した謎の中国古代文字 ーー少数民族と古蜀文字」(『歴史読本』三六 ー 六 特集・異端の神々と謎の古代文字、一九九〇年)

118 山口圧司「琴箏の源流と古代の楽理」一七〜三六(『楽道』五七三〜五九三、一九八九年〜一九九一年)

「古代の琴」(『市民の古代』11集)へ

『常陸国風土記』ーー行方郡の二つの説話をめぐって(『市民の古代』第13集)へ

研究史・『琴歌譜』に記された楽譜の解読と和琴の祖型(『藝能史研究』No.144)へ