『古代の霧の中から』 1近江京と韓伝 へ

好太王碑と高句麗文化について 古田武彦(『市民の古代』第8集)へ

古田武彦

次には、高句麗好太王碑の問題だ。今年(一九八五)は、わたしにとって、第二の碑文問題直面期だった。その「第一」は、もちろん一九七二年。李進煕氏が、あの「改竄(かいざん)」説を発表されたときである。わたしは各地に、あるいは双鉤本、拓本・写真類をたずね、あるいは酒匂景信(かげのぶ「かげあき」と読むのは、あやまり)の遺族をたずねあて、そしてその十一月、史学会大会で李氏と対決した。爾来、十余年、ようやくその原碑に、文字通り、直面できたのである。しかも、冬(三月下旬)と夏(八月上旬)の二回。わたしも、その二回の同行者の方々(冬は、東方史学会、夏は、朝日トラベルとサン・ツアーズの「古代史の旅」)も、共に原字を確認できた。碑面には、問題の「倭」の字が点々と各所に存在した。それらは、まぎれもない「石の文字」なのであった。かくして「百聞は一見にしかず」のたとえ通り、「改竄」説は、その立論の根本の根拠を失ったのである。

かくして旧論争(「改竄」論争)は終った。「改竄」説はすでに「名存実亡」の説となった。

今や新しい論争、それは「倭の正体」問題を中心とする、史上の実体をさぐる諸問題、それが核心として改めて浮上してきたのである。わたしはすでに、二回の現地訪問、及び再度にわたる王健群氏との討論(冬と夏)、さらに朝鮮民主主義人民共和国の学者、孫永鐘氏との討論等を通じて、一層新しい論証、未知のテーマを手にすることとなった。その詳細については、機を改めて報告せねばならないけれど、今はまず、そのポイントをなす論点について、述べておきたい。

新しい課題、それは「倭=海賊」説の問題だ。

一九六六年に刊行された、朴時亨氏の『広開土王陵碑』がすでにこの立場をとられた。(今年八月、金浩天氏による全訳刊行。そしえて社)。そして昨年刊行された、王健群氏の『好太王碑』(一九八四年、吉林人民出版杜。日本語版は、京都・雄渾杜刊)もまた、この立場を“継承”された。その点、共和国側と中国側との「共同の立場」ともいいえよう。これに対して日本側の学者が“等閑視”してよいはずはない。

しかし、わたしの立場は、明白にこれを否とするものだ。その主要な反証を左にあげよう。

その一つは、「其の国境」問題だ。碑文第二面第七行に次の一文がある。

王(=好太王)、平穣に巡下す。而して新羅、使を遣わして王に白(もう)して云う。

「倭人、其の国境に満ち、城池を潰破し、奴客を以て民と為す。王に帰し、命を請わん」と。

右の文中の焦点、それは「其の」の一語だ。原文は、

「倭人満其国境・・・・・」

であるから、「其の」という“代名の辞”が指すべき対象、それは「倭人」という名詞しかない。「〜の国境」とつづく内容から見れば、「其の」の指すべきもの、それは「倭」しかないであろう。「国境」とは、いうまでもなく、“二つの国の境”だ。「国一つ」だけでは、「国境」など、成立しない。では、「倭」と、どこの国との国境か。この問いに対する答は明白だ。「新羅」だ。なぜなら、この「・・・・・」という、直接法の文体は、新羅の使者の言葉だ。好太王の前で「言上」した言葉なのである。従って彼が「国境」を言うとき、それが「自分の国(新羅)の国境」であることは、自明だ。

右のような、平明な理路の意味するところ、それは、次の二つだ。

A この碑面に現われる「倭」とは、「倭国」である。なぜなら「『国』でなければ、『国境』などない」これは自明だ。たとえば、「石で作られていなければ、石碑ではない」とか、「人間でなければ、人面などもっていない」などといった命題と同じく、およそ疑いようもない帰結である。

右の帰結がすなわち、「倭=海賊」説に対する明確な否定となること、疑うべくもないであろう。たぜなら、「国境をもった海賊」などという概念は、およそ成立不可能であるから。

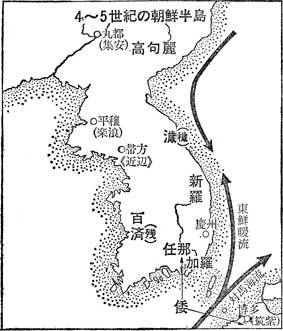

B 右の文はまた、当然ながら、次の一事を意味する。「朝鮮半島内に倭地あり」ということ、これだ。

わたしはすでに論証した。『三国志』の韓伝・倭人伝を通じて、不可欠の基本概念の一つ、それは「朝鮮半島に倭地あり」の命題であることを。(『「邪馬台国」はなかった』、『古代は輝いていた』第一巻等)

それは次のような史料に基づく。

(イ) 韓は帯方の南に在り、東西海を以て限りと為し、南、倭と接す。 (韓伝)

(ロ) (弁辰)其の賣*盧国、倭と界を接す。 (同右)

(ハ) (郡より倭に至るに)・・・・・其の北岸、狗邪韓国に到る。 (倭人伝)

(ニ) 倭地を参問するに、・・・・・周旋五千余里なる可し。 (同右)

帯方郡治 ーー 女王国(一万二千余里)

帯方郡治 ーー 狗邪韓国(七千余里)

賣*は、三水編に賣。JIS第3水準ユニコード7006

右の各文の指示する、平明な概念、それが右の命題だ。これに対し、晦冥の論法をもって“否認”しようとする論者も存在する。しかし、見るべし、四世紀末〜五世紀初頭の金石文(好太王碑)もまた、同一の命題をしめしていたのである。

右の帰結は、次の一点を意味する。“好太王碑の行文は、右の命題の上に立って、解読せられねばならぬ”と。

すなわち、好太王碑の扱っている史実は「倭人の海賊の侵犯事件」ではなく、「倭国の国境侵犯(と新羅が主張する)事件」を、重要な一要因としているのである。

以上の視点から、朴・王両氏の所論を検討しよう。

「今回の新羅王の手紙によれば、倭人は新羅国境地方の数城で一定の損害を受けていた」(朴氏、二二四ぺージ)

「『白王云』以下の句は、新羅の使者の話した内容を記述したもので、新羅の使者の言葉をそのまま記録したものではない。さもなければ、『倭人満其国境』の『其』(第三人称)は説明がつかない」(王氏、一九六ぺージ)

まず、朴氏。氏はここで「新羅国境地方」(傍点、原文のまま)という表現を使っておられる。「新羅とX国との国境」だ。だが、氏がこの「X国」を「倭国」と見なされたもの、そのように判断する根拠はない。

むしろ、この「X国」に対し、これを「百済」とも、「加羅諸国」とも、明示しないままで、「倭=海賊」説をくりかえし強調されたもの、わたしにはそのように見える。しかし、この文面に対する、的確な文法的理解は、「倭=海賊」説を拒否しているのである。

朴氏が“あいまい”なままに放置し、分析の手をさしひかえられたかに見える、「其の国境」問題。これに対して進一歩しようと試みられたのが、王氏だった。

王氏の手法は次のようだった。「王に白(もう)して云う」以下の句を、「直接法」と見なさない、というのである。つまり、「倭人、其の国境に満ち・・・・・」は、新羅の使者の言葉を要約して述べた「地の文」だ。王氏は、そのように主張されるのである。

なぜか。なぜ、そんな、まわりくどい「解説」が必要なのか。その理由は明白だ。「 」を突破するためだ。「其の」の指すところを、「倭人」や「倭」を“飛び越え”させて、その前の「新羅」とする。 ーーこれが目的だ。そうすれは、その「新羅」の“国境相手”は、自由に選びうる。「百済」や「加羅諸国」など。あの、いやな「倭国」にしなくていい。こういう仕組みだ。だが、こんな、「文脈の読み変え」は、果して可能だろうか。

まず、碑文のしめす“引用文の文体”を見よう。

(1).王(=鄒牟王)、津に臨みて曰く「我は是れ、皇天の子、母は河伯女郎、・・・・・」〈第1面、第2行〉

(2).王(=好太王)、平穣に巡下す。而(しか)して新羅、使を遣わして王に白して云う「倭人、其の国境に満ち、……」(前出)(第2面、第7行)

(3).国岡上広開土境好太王、存する時、教えて言う。「祖王・先王、但(ただ)遠近の旧民を取りて守墓・酒掃せしむ。吾、旧民の転(うた)た当(まさ)に羸(るい)劣なるべきを慮り、・・・・・」(第4面、第5行)

右が、碑文中の引用文のすべてだ。(ほかに百残王の「自誓」の句がある。第2面、第4行)

(1).と(3).が「直接法」の引用であることは、疑いない。文中に「我」「吾」といった、第一人称が用いられていることからも、それは明らかだ。「曰く」と「言う」と、別形が用いられているのは、文形に変化をもたせるためであろう。この点、引用文中にも「我」と「吾」と、用字を変えているのと同じだ。

これに対し、今問題の(2).。ここに使われている「云う」は、どのような文形か。

云う ーー他人の言葉を引用していふ。

牢(ろう)曰く、子云う。吾試ならず、故に芸あり。(『論語』、子罕)

右の牢は、孔子の門人、子張。その子張の言葉を「曰く」と表現している。『論語』、通有の表現だ。その子張が、「他人」すなわち、師たる孔子の言葉を引用するとき、「云う」の表現が使われている。諸橋の大漢和が「他人の言葉を引用していふ」の事例としたゆえんだ。

さて、以上の事例から見ると、好太王碑では、高句麗の王(鄒牟王と好太王)の言葉は、「曰く ーー 我」「言う ーー 吾」という形で表現したのに対し、第三者たる、新羅の使者の言葉、これを「他人の言葉」と見なして「云う」と表現したのである。『論語』の表記形式と一致し、対応した文形といえよう。

以上の考察の意味するところは何か。他ではない。「王に白して言う」以下の文は、第三者の、まぎれもない引用文。「直接法」なのである。王氏の屈折した論法、それは王氏の国の古典『論語』によって反証されているのだ。

王氏は、なぜ、平明な文体の指示すべき帰結を拒否されるのであろうか。それは「倭=海賊」説という、先入観に立って、この一文にとり組まれたからではあるまいか。

その二つは、「海賊」の用語問題だ。

好太王碑に先行する文献、『三国志』によって、その用例を見よう。

(1). 「・・・今日より漢(=蜀)・呉、既盟の後、力を戮(あわ)せ心を一にし、同じく魏賊を討つ。・・・」(『呉志』呉主伝第二)

(2).(永安七年、二六四)秋七月、海賊、海塩(地名)を破り、司塩校尉、駱秀(人名)を殺す。(『呉志』三嗣主伝、第三、孫休伝)

右で注目すべきところ、それは左の点だ。

(A) 右の(1).のしめす「魏賊」とは、蜀・呉と対抗した「魏朝」のことを「魏賊」と呼んでいるのだ。もちろん、呉の側の大義名分論の立場からの“賊称”だ。

(B) これに対し、(2).で「海賊」と呼ばれているもの、これは文字通り“海からの侵入者”だ。その“身元”は判然としていない。もちろん、その背後から魏朝が“糸を引いている”可能性はあろうけれど、その当否は分らない、そういった形だ。

(C) 右の二例を対比してみよう。「魏賊」は「魏国」という“国家”“国家の正規軍”を表現する語法だ。いわば、オフィシャル(公的)な存在に対する呼び名である。これに対して「海賊」の方は、いわば、プラィベート(私的)な存在に対する呼び名。両者を混同するのは、いわば“ミソとクソをごっちゃにする”手法といわざるをえないのである。

このような目から見れば、「倭賊」は“倭国”“倭国の正規軍”の意だ。オフィシャルな表現だ。これを「海賊」といった、プライベートな意義と解することの不当なことが知られよう。

(「蜀寇」「呉寇」もまた、“蜀国や呉国の正規軍の謂(いい)である。碑文中の「倭寇」も、同じだ。“倭国の正規軍”である。これを後世〈明代〉の「倭寇」と同類視することは不当だ。なぜなら、明代には「倭国」という国家名は存在せず、「倭」は“俗称”に化しているからである。)

その三つは、『宋書』夷蛮伝との比較だ。この好太王碑にクローズアッブされている「国名」、それは四個だ。

高句麗・百済・(倭)・新羅

これに対して『宋書』夷蛮伝。

高句麗伝・百済伝・倭国伝 ーー新羅(倭国伝の中)

ここにも、その四国は出現し、よく対応している。

それだけではない。問題は、四国間の「格差」だ。その証拠は、「王名」に現われている。好太王碑中、

(a) 高句麗 ーー王(太王)

(b) 百残 ーー王(あるいは「主」 ーー王氏)

(c) 新羅 ーー寐錦(「王」の民族風名称)

(d) 倭 ーーナシ

まず(d)について考えてみよう。この「倭」について、「王名」もしくは、その「民族風名称」のないこと、それはなぜだろうか。

その答は、わたしには、一つしかない、と思われる。

「高句麗に対して、倭は、一度も“交渉相手”として出現していないからだ。なぜなら、百残(百済)も、新羅も、その『王名』ないし『民族風名称』が出現するのは、高句麗との“交渉相手”として現われるときだからである。

これに対して倭の場合、すべて“戦闘相手”としてしか出現しない。それゆえ、その『王名』ないし『民族風名称』の類が一切出現しないのである」。

これだ。これに対し、“倭は、他の三国より格下(たとえば、「国」以下の“政治勢力”あるいは“海賊”の類)だから、それが現われないのだ”といったたぐいの解説を加える論者ありとすれば、きわめたる背理だ。

なぜなら、いかなる「政治勢力」であれ、「海賊」であれ、統率者なく、その「民族風名称」すらない、そんな集団など、ありうるはずがないではないか。また、これだけ「倭」を宿敵とした高句麗側が、敵のリーダーの「民族風名称」すら知らない、そんなことが一体ありうるだろうか。

このように考えるとき、やはり、先にあげた答、それしかないように、わたしには思われる。

さて、このような吟味を終えたのち、他の三国について目を向けてみよう。

(一)高句麗と百残の場合、いずれも「王」もしくは「主」といった、中国風名称が中国文字で表記されている。

(二)これに対し、新羅の場合、「寐錦」という「民族風名称」で表記されている。

(三)好太王碑を建立した高句麗側が、自国の王者の「民族風名称」を知らないはずはない。百残についても、同じだ。従ってそれらを記さず、アジアの普遍語というべき「王」もしくは「主」と記しているのは、彼等がアシアの普遍的基準において、「王」もしくは「主」に当る。 ーーそのように判断しているもの、そのように考えられる。

これに対して新羅の場合、同じ基準において、「王」もしくは「主」の水準に達していない。だから、「民族風名称」で記されている。そのように考える他はない。

以上の分析のしめすところ、「高句麗・百残」と「新羅」とは、“国の格”が違う。 ーーこれが好太王碑のしめすところだ。

次に、『宋書』夷蛮伝の場合。先にのべたように、「高句麗伝」「百済伝」があるのに対して「新羅伝」はない。「新羅」の国名は、倭国伝の中に現われるだけだ。例の、

使持節・都督、倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事、安東将軍・倭国王

の形だ。(中国側は、右の中の「百済」については、終始、否認。)

すなわち、『宋書』夷蛮伝において、「王」が現われてくるのは、右の三国中、「高句麗」と「百済」のみであって、「新羅」にはない。

以上によって、好太王碑と『宋書』夷蛮伝と、平面的な国名分布が対応するのみならず、立体的に、それらの国々の「格差」まで一致し、対応している。

すなわち、両史料は、いわば、構造的に一致と対応を見せているのである。

とすれば、その両構造の中に出現する、

倭(好太王碑)=倭国(『宋書』夷蛮伝)

という等式関係の成立、それは必然である。

その四つは、この「倭国」の性格間題だ。

『宋書』夷蛮伝の「倭国」といえば、「倭の五王」の倭国だ。“「倭の五王」は近畿天皇家の王者”これが、わが国の古代史学界の「定説」だった。教科書も、“頑”と、その立場を守っている。

しかし、わたしはすでに、この「定説」が全くの非道理の上に立っている、その事実を論証した(『失われた九州王朝』、『古代は輝いていた』第三巻、参照)。今、その主点を列記しよう。

(A) 「讃 ー 珍 ー 済 ー 興 ー 武」の五名と「応神 ー 雄略」の七名との間には、名称上の一致はない。松下見林以来の「比定」手法は、あまりにも恣意的である。

(B) 同じく、右の両系列間には、“父子・兄弟関係”と“治世年数関係”と、いずれかに矛盾が生じ、一致・対応が、結局得がたい。

(C) 「倭王武の上表文」中の「渡りて海北を平ぐること九十五国」の表現は、「近畿原点」の表記「海西」(『日本書紀』)と異なっている。これに対し、「筑紫原点」の表記とすれば、何の他奇もない。(『日本書紀』中の唯一例、「海北道中」は、やはり「筑紫原点」の表記。 ーー『盗まれた神話』参照。)

以上だ。これに対する批判として、東大の武田幸男氏の「平西将軍・倭隋の解釈 ーー五世紀の倭国政権にふれてーー」(『朝鮮学報』第七十七輯、宋輯、一九七五年十月)があった。倭国伝中の「平西将軍」の称号は、「近畿原点」でなければ解しがたい、とされたのである。

これに対し、わたしは『宋書』中の「平西将軍」の全用例とその分布図をしめし、建康(南朝劉宋の都。今の南京)の西隣(揚子江の対岸)ともいうべき南予州すら、「平西将軍」の存する事実をしめした。すなわち、たとえば、太宰府(都)に対する前原、といった関係だ。すなわち、武田氏の立論はあまりにも“常識論”にすぎず、史料事実に合致していなかったのであった。(『邪馬一国への道標』講談杜、角川文庫、参照)

これに対して、武田氏からの再反論はない。

以後、わが国の学界は、わたしの批判に対する応答を“怠った”まま、漫然と従来の「定説」を繰り返すのを常としてきた。たとえば、今回の好太王碑問題のシンポジウム(今年一月、東京にて。読売シンポジウム)でも、一切、右のような、わたしの批判(「倭の五王」を筑紫の王者とする立場)を論議の中で扱わず、論争という「土俵の外」におこうという、姑息(こそく)な姿勢が貫かれたのであった。

ために、中華人民共和国や朝鮮民主主義人民共和国といった、海外の学者は、右のようなわたしの批判の存在することを知らず、いたずらに“好太王碑の倭は、大和朝廷(もしくは大和を中心とする連合政権)か、海賊か”といった、短絡した(実在する諸学説を視野に入れざる)論法のみが繰り返される、そういった現況を呈しているのである。悲しむべき「隘路の中をさまよう学界状況」、「自信を失った日本古代史学界の現況」というべきではあるまいか。

この点、海外の諸学者の前に、率直に実情を訴えたい。

(なお、この問題については、『多元的古代の成立』上・下、騒々堂刊、参照)

その五つは、『三国史記』、『三国遺事』との比較だ。

有名な朴堤上(『三国史記』。遺事では「金堤上」)説話が、今の焦点だ。その内容は、大略、次の通りである。

(一) 時期は、新羅の奈勿王(三五六〜四〇一)から訥祇王(四一七〜四五六)の時代。高句麗では、好太王(三九二〜四一二)から長寿王(四一三〜四九一)の時代に当る。(好太王は碑文によれば、三九一〜四一二)。

(二) 訥祇王は、四一七年、即位直後、二人の弟への憂いを語った。彼等は前王のとき以来、高句麗と倭国へそれぞれ人質に送られていたのである。

(三) 王の要請によって、朴堤上は倭国の都に向った。倭王に対し、母国(新羅)への“裏切り者”であるように見せかけ、倭王はこれを信じた。

一夜、堤上は人質の王子(未斯欣)を舟で脱出させた。翌朝、倭兵はようやく気づき、これを追うたけれども、未斯欣の舟はすでに煙霧晦冥(まっくら)の中に逃れ、これに追い着くことができなかった。

(四) 倭王は怒って、薪の火で堤上を焼き、斬殺した。

以上だ。この「倭国」の「都」はどこか。これは、右の(四)の状況が巧まずに物語っている。深夜から夜明けまでの間、このわずかな時間帯に、倭兵の追っ手の舟脚から逃れ、新羅側の領海へと辿り着く。このことから見れば、この倭都が「大和」や「大阪湾」ではないことは自明だ。

これに反し、この倭都を“九州北岸”と見れば、状況はピタリと適合する。対馬海流は対馬の東で二方向に分流する。一は、出雲へ。他は、朝鮮半島の東岸沿いに慶州(新羅の都)へと向う。東鮮暖流だ。このような、海流という名の「海の論理」の上に、右の説話は見事に“乗って”いるのである。古代説話のもつ真実性(リアリティ)だ。

以上の分析によってみれば、この倭国の都、倭王の居するところ、それは九州北岸、すなわち博多湾岸以外にありえないのであるまいか。

ここで問題を整理してみよう。

『宋書』夷蛮伝の「倭国」と「倭の五王」、それは五世紀の時間帯(四二一〜四七八)だ。これに対する、この朴堤上説話の「倭国」と「倭王」、これも四世紀から五世紀にかけての存在だ。

同じ時間帯において、“二つの倭国”“二つの倭王”などというものが存在するであろうか。 ーー否。

これは“二つの高句麗、二つの高句麗王”や“二つの百済、二つの百済王”“二つの新羅、二つの新羅王(寐錦)”などというものが、同時にありうるかどうか、考えてみれば分ることだ。それと同じである。

すなわち、讚 ー 珍 ー 済 ー 興 ー 武という、倭の五王、それは「筑紫の王者」、「博多湾岸の王者」であった。これが帰結だ。

なお、二つの留意点をあげよう。

〈その一〉右の朴堤上説話における「倭王」は、「讃」である可能性が高い。なぜなら、

晋の安帝(三九六〜四一八)の時、倭王賛(=讃)有り。(『梁書』、倭伝)

朴堤上の「事件」が、訥祇王の即位(四一七)直後に起ったことから見れば、右の『梁書』のしめす、東晋の安帝末年の事件、そのように見なさざるをえない。すなわち、讃の時代である(『宋書』倭国伝における、讃の貢献(四二一)は、南朝劉宋の創建に基づくものであろう。)

〈その二〉『三国史記』の「年代」は、時に“あやまっている”ことがある。たとえば、

(阿達羅尼師今)二十年夏五月、倭女王の卑弥乎(=呼)、使を遣わして来聘す。(新羅本紀、第二)

右は「阿達羅王二十年(一七三)」の事項として記されている。しかし、実は「同じ干支」の「二三三」(癸丑)の事項であった可能性が高い。わたしはかつて、そのように論じた(『邪馬一国の証明』「倭国紀行」参照)。

では、右の朴堤上説話の「年代」は信用できるか。 ーー「イエス」。これがわたしの答だ。なぜなら、卑弥呼記事の場合、具体的な「説話内容」はない。ただ「阿達羅尼師今、二十年」の項に“挿入”され、“定置”されているにすぎたいからである。

これに反し、朴堤上説話の場合、該当の新羅王名(訥砥王)は明白だ。否、彼の兄弟愛こそ、すべての発端なのである。他の新羅王に結びつけるわけにはいかない。

その上、『三国史記』と『三国遺事』、この両史書に共通する説話、それはそれほど多くはない。その点、卓抜した信憑性をもつ。先の卑弥呼記事と同日に論ずることはできない。

また、この両史書は、“架空の説話”を虚構するような性格の史書ではない。 ーー欠如部分はしばしば存在するものの、存在するものについては、容易に疑惑しがたい。 ーーそういう性格の史料なのである。(この点、『失われた九州王朝』、『古代は輝いていた』第二巻、参照。)

このような性格をもつ史料に対し、自己の依拠する史観(近畿天皇家一元主義など)にとって不都合だからといって、「この史料は信用できるかどうか」などと言うとしたら、それは、恣意の言い草にすぎず、真摯な学問研究者のとりうる道ではないであろう。

わが国の古代史学者にも、海外の学者にも、右の論証のしめすところ、それを正視していただきたいと思う。

次に、太王陵出土の甎(かわら)の問題だ。太王陵は好太王碑の西隣二百メートル、南面している。(集安県博物館、耿副館長による。)

この太王陵から、次の銘文をもつ甎が出土した。(「太王陵」の名はこの銘文による。)

願太王陵安如山固如岳

通例、次のように読まれている。

「太王陵の安きこと山の如く、固きこと岳の如からんことを願う」

この読解は、従来、日本側も、中国側(現地解説)も、変ることはなかったようである。

これに対し、今年三月、わたしは東方史学会の団長として現地に入った。四月はじめ、帰国してから研究調査資料、スライド等を整理するうち、疑問が生じた。この貴重な疑問をわたしに呈示されたのは、渡辺(好庸)夫妻だった(右の一行のメンバー)。また、一行の事務局長として苦労された、藤田友治氏も、期せずして同一の問題点を呈示された。

その第一のポイントは、次のようだ。

はじめ、わたしは位置関係を(A)のように誤解した。これなら、P地点に拝祀者(長寿王やその臣下たち)が立つとき、太王陵と好太王に対する位置関係は適正である。

しかし事実は、(B)のようだった。

これでは、先のようなP地点(拝祀者側)を原点とした、整合性はない。この疑問だ。

第二のポイント、それは「如山(うさん)」問題だ。好太王碑の現地を訪れて、もっとも人々に鮮烈な印象を残す山、それは「如山」だ。第一面(南面)からのみ写真撮影の許された今回(三月)の場合、どの写真にも、その背後に「如山」が入っている。むしろ、「如山」抜きで第一面を写すことは、不可能に近いのである。

すなわち、好太王碑は“如山の前面に”据えられている。これがありていな姿なのである。(好太王碑は、ほぼ正確に「東南」方向に向っている。 ーー第一面。)

また、ほぼ正確に「南面」している(耿副館長による)とされる、太王陵もまた、同じく“如山の前而に”鎮座している。この点、如山と太王陵の間に存在する、舞踊塚の頂上に立って精視した(八月)印象からも、全く疑うことができない。すなわち、太王陵の前(南)に立つとき、その太王陵の背景には、ここでも、大きく「如山」が屹立しているのである。

右のような実状況に立つとき、甎の銘文中の、

願太王凌安如山固如岳

の「如山」を固有名詞と考える方法はないか。これが渡辺夫人から提起されたテーマであった。

わたしは、この疑問を抱いて、再び現地に向った(八月。朝日トラベル及びサン・ツアーズによる)。

その結果、現地等に「如岳」という山の存在しないことを確認し、「如山=如岳」と考えざるをえないことを知った。

中国でも、著名の名山、「泰山」を「泰嶽」とも表記している。従って“同一名の重複”を避けたのである。(従来の読みの場合も、「山」と「岳」は、“同一名詞の重複”を避けたものであり、この点、変りはない。)その上、如山は、まことに「如岳」の名にふさわしい、巍々(ぎぎ)たる風貌の名山である。

以上のような、疑問・問題提起・実地再検証から、わたしは次のような解読に到達した。

太王陵の如山(うさん)を安んじ、如岳(うがく)を固うせんことを願う。

漢文の読みとしては、従来説と新説と、文法上、いずれも成立しうる。問題は“内容”だ。

従来説の場合、ストレートに“太王陵の安泰を願う”にとどまる。「太王陵中心」読法だ。

新説の場合、“この太王陵の存在によって、神聖なる「如山」の領域が永遠に安泰ならんことを願う”という、“如山信仰”の表明となろう。「如山中心」読法だ。

これは、右のような、好太王碑と太王陵の配置、それによく合致する“祈願内容”ではあるまいか。

さらにこの新説は、次の諸問題と関連する。

(一)好太王碑と太王陵の存在する、国岡の西隅に位置する「東台子遺跡」、ここでは「土地神」が中央に祀られ、高句麗の瓦をもつ壁によって囲まれている。高句麗時代の土地神信仰をしめしている。

(二)好太王碑中、はじめ(好太王生存時)、新征服民たる「韓・穢*の民」を使役して「守墓」のための労役を行わせたが、彼等は「守墓」のための「法則」を知らないため、うまくゆかず、ために今回(四一四年、長寿王)は旧民三分の一と新征服民三分の二の折衷形としたことがのべられている(第四面)。

このこともまた、当時の王墓儀礼が、土地神や現地信仰の上に立って行われていた、その事実を証言しているものではあるまいか。

この点、詳述すべき重要な問題がなお存するけれど、それを他の機会にゆずり、今はいったん、筆をおかせていただくこととしたい。

最後に、この新しい仮説提起が、渡辺夫妻や藤田氏のような若い研究者の先導によるものであることを明記し、そのことを喜びとしたいと思う。

穢* 禾偏の代わりに三水編。JIS三水準、ユニコード6FCA

好太王碑と高句麗文化について 古田武彦(『市民の古代』第8集)へ