『市民の古代』第14集』 へ

『古代の霧の中から』 2高句麗好太王碑再論 へ

後魏晋(西晋)朝短里の史料批判(『邪馬壹国の論理』) へ

古田武彦

わたしはある夕、一つの扉に辿りつく。今まで思いもしなかった光景が眼前に開ける。「なぜ、これほどの世界を、今まで見ずに来たのだろう」。わたしはいぶかる。そしてつぶやく。「もう、これほどの経験は、やって来ないだろう」と。

しかし、またある朝、気づく。「昨日までのわたしは、このような斬新な世界があろうとは、夢にも思いはしなかった」と。「もう、これが最後だろう」。そうつぶやく。

このような経験の幾重もの集積、それが本書で“語られた”ことだった。

今、もっとも新しい探究経験、それをここにしるし、「結びの章」としたい。

昨年(一九八四)、わたしが取り組んだテーマの一つ、それは柿本人麿の歌であった。十月下旬、万葉学会(愛媛県松山市、子規記念講堂)ではじめて研究発表を行った。その要旨は左のようだった。

(一) 『万葉集』巻一(29)の「過近江荒都歌」は、従来、天智天皇の近江京遷都及び壬申の乱による荒廃を歌ったものとされてきた。

玉たすき 畝火(うねび)の山の 橿原(かしはら)の 日知(ひじり)の御代(みよ)ゆ あれましし 神のことごと 樛(つが)の木の いやつぎつぎに 天(あめ)の下 知らしめししを 天(そら)にみつ 大和をおきて あをによし 奈良山を越え いかさまに 思ほしめせか 天離(あまざか)る ひなにはあれど 石走(いはばし)る 淡海(あふみ)の国の ささなみの 大津(おほつ)の宮に 天の下 知らしめしけむ 天皇(すめろき)の 神の尊(みこと)の 大宮は ここと聞けども 大殿(おほとの)は ここと言へども 春草の 繁く生ひたる 霞立ち 春日の霧(き)れる ももしきの 大宮処見(おほみやどころ) 見れば 悲しも(「或は云ふ」は省略)

(二) しかし、これは全く不当。わたしにはそう思われた。なぜなら、右の歌詞のしめすところ、それは次のようだからである。「神武以来、代々、大和に都してきた。だのに、何を思われたか、この天皇(天皇)は、近江へ都を移された」と。ところが、天智以前、大和以外に都した天皇は、あまりにも数多いのである。(たとえば樟葉・筒城・弟国〈継体〉・難波〈仁徳・孝徳〉等)。第二次近江京たる天智の都の場合、全く右の歌詞の内実と相応していない。

(三) これに対し、第一次近江京たる景行(以下、成務・仲哀〈九州遠征出発前の都〉等)の場合、右の歌詞の内実と一致する。第一代の神武から、第十一代の垂仁まで、都はすべて大和。第十二代の景行も、はじめは大和。晩年(三年間)、近江へ移り、子供の成務がこれをうけ継いでここに都したものだからである。

(四) この第一次近江京の繁栄は、仲哀の子、忍熊王の敗死によって終結した。仲哀が橿日宮で死んだあと、「天皇位」を継いだ香坂王とその弟、忍熊王は、反乱軍と化した遠征帰還軍(神功皇后と武内宿禰たち)と闘い、敗走した。不慮の死をとげた香坂王に代って指揮をとっていた忍熊王は、琵琶湖の瀬田で舟に浮かび、空しく湖底に沈んだ。湖上の悲劇だ。右の人麿の歌の反歌と、よく対応している。

(五) これに対し、第二次近江京は、大友皇子の敗死をもって終結した。壬申の乱だ。皇子は、山前(やまざき 京都府大山崎か)で、自ら縊(くびつつ)て死んだ。山中の悲劇だ。右の反歌の舞台ではない。

(六) 第一次近江京は、高穴穂宮を中心としていた。この「穴太(あなほ)」の湖岸部こそ、人麿の歌(巻一の30)に歌われた辛崎だ。忍熊王の舟が「瀬田→辛崎(穴太)」のコースを目指して湖上に浮かび、そのまま目的地(辛崎)に着かなかった点から見ると、人麿の反歌と忍熊王の悲劇との間には、寸分の狂いもない。

(七) 人麿は、この近江から上る途次、宇治川に至り、左の歌を作った。

柿本朝臣人麿、近江国より上り来る時、宇治河の辺へに至りて作る歌一首

もののふの八十氏河の網代木にいさよふ波の行く方へ知らずも(『万葉集』巻三、264 )

この宇治川こそ、琵琶湖底にいったん沈んだ忍熊王の遺骸が、浮かんで、武内宿禰の軍の手兵に“捕獲”された、とされているところ(『日本書紀』、神功紀)。従来はこの歌を単なる観念(無常感)や叙景の歌の類として理解するにとどまっていたようである。

(八) 人麿の時代は、壬申の乱の反乱軍のリーダー(天武や持統)が、勝利者として君臨していた。その下で、壬申の乱の敗者に対し、直接に、愛惜を吐露した歌を作りうる時代ではなかったのではあるまいか。

(九) けれども、この歌を聞いた、当時のすべての読者は、現代の悲劇たる、あの大友皇子の敗死を思い浮かべたのではあるまいか。わたしには、そのように信ぜられる。

(十) 要するに、人麿苦心の「歴史的詠歌」すなわち、歴史を歌って現代を思わしめる、この二重構造に対し、契沖・真淵以来、現代のすべての大家まで、これを単なる「現代詠歌」として矮小化(わいしょうか)して理解してきたのではあるまいか。

(十一) では、なぜ従来、そのような誤解が疑われずに来たのか、これが新しい問いだ。それは、思うに、長歌中の「大津の宮に天の下知らしめしけむ天皇」の一句にあったのではあるまいか。

(十二) 『万葉集』の巻一・二等では、天皇の代別に歌が配列されている。その中で、

近江大津宮に天の下知らしめしし天皇

といえば、天智天皇のことだ。従ってこのような「定式」に立てば、先の人麿の長歌を“天智天皇に関するもの”と速断したのも、あるいは無理からぬところ、といえよう。

(十三) しかしながら、目を『日本書紀』の天智紀に転ずれば、問題は一変する。

(1).(天智六年)三月の辛酉の朔己卯に、都を近江に遷す。

(2).(天智十年)丁巳に、近江宮に災あり。大蔵省の第三倉より出づ。

(3).(天智十年)十二月の癸亥の朔乙丑に、天皇、近江宮に崩ず。癸酉に、新宮に殯(もがり)す。

というように、三回とも、「近江」「近江宮」であって、「大津京」の表記は出ていない。すなわち、『日本書紀』の完成時(七二〇年)においては、いまだ、後の『万葉集』の編成時のような、

近江大津宮に天の下知らしめしし天皇=天智天皇

という定式は成立していなかった、と見るべきである。すなわち、不定だ。

(『日本書紀』中では、持統紀に次の記事がある。

〈持統六年五月〉己酉に、筑紫太宰率河内王等に詔して曰く「・・・・・復(また)、大唐の大使、郭務[示宗]が、近江の大津宮に御する天皇(すめらみこと)の為に造れる阿弥陀像を上送せよ」と。

これは明白に天智天皇のことだ。このように詔中の表記があるにもかかわらず、『日本書紀』は、その成立時において、天智紀では、この定式(大津宮→天智)に立つ呼称を採用していない。この一点に注目すべきであろう)。

(十四) すなわち、右の(二)(三)の論定は確実であり、一定したものだ。これに対し(十三)の示すように、宮殿呼称は、七二〇年以前においては、不定だ。従って“一定なものの上に立って、不定なものに対して判断を下す”これが方法論上、正当だ。逆に、“不定なものを、一方に(天智に)決めておいて、一定なものへの判断を動かす”これは不当だ。しかるに、従来は、契沖以来、すべての論者が、この不当な方法論によって、人麿の歌を解してきたのである。

以上が、万葉学会における、研究発表の要旨だった(『古代は輝いていた』第二巻参照)。当日の質問において、大野晋氏が、「このような見地は、今まで考えたこともなかった」と冒頭に述べられたのが印象的だった。

(他に、“反歌に対する、わたしの解釈”“『万葉集』成立過程に対する、わたしの視点”などについて、質問された。前者は、右の(六)の通り。〈舟遊び、と解する従来の解は、大友皇子と忍熊王との両者に妥当しうる。しかし、悲劇の緊迫性は、大友皇子にはない。〉次に後者。巻一・二等が早く編成されたことは当然ながら、その成立時限は判然とはしない。これに対し、先述(十三)のように、七二〇年以前には、天智天皇の称呼(近江京を都とする)は不定であった。そのことは、『日本書紀』のしめすところ疑いえない。 ーー以上、お答えした。)

その後、問題はさらに進展した。

(十五) 新たな間い、それは次のようだ。天智紀は、なぜ『都を近江に遷す』『近江宮に崩ず』とのみ定記して、『大津京』という形に特定しなかったのか」と。また「天智が崩じた『近江宮』〈旧宮〉と、殯(もがり)の行われた『新宮』との関係は、いかに。これだ。

(十六) 右の問いに対する回答、そのマスター・キイは次の一点にある。わたしにはそう思われた。「まず、天智紀から読みはじめる読者、それはない。あるいは(編者にとって)予定されていない」と。すなわち、「神代の巻→神武紀→景行紀・・・・・天智紀」こういう順序だ。それが、本来の読み方ではなかろうか。

ということは、まず、景行紀で、

(近江国、志賀)高穴穂宮

という表現に出会う。それ以後はない。そして、天智紀。そこで、

都を近江に遷す。

とあれば、当然、その「近江」とは、“高穴穂宮のある近江の地”を指すのではなかろうか。なぜなら“近江なる、荒地の無人地帯”などへ遷都するはずはないからである。

いいかえれば、“景行紀の叙述を前提として、天智紀を読む”これが『日本書紀』に対する、もっとも正常な、解読法ではなかろうか。

(十七) 以上のような解読法に従えば、天智が遷都したのは、「高穴穂(穴太)の旧宮」の地であり、そこで崩じたのである。

これに対して、天智が新たに企画した新宮、それが、いわゆる「大津の宮」ではあるまいか。その、天智の意欲の表現だった新宮、そこで「殯」が行われた。亡き天智の生前の志を全うするためであろう

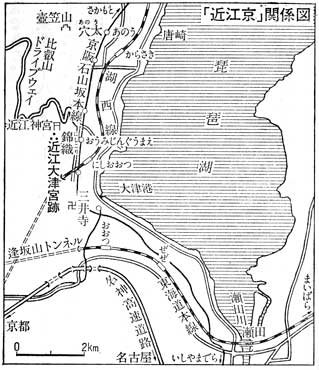

(十八) 地図で見れば、判然としているように、「高穴穂(穴太)」の地は、大津の港を入口として、その北東へ参道のつづいた奥に当る。これを「大津の宮」と称して、何の過不足もないのである。

これに対して、いわゆる「大津の宮」(新宮。大津市錦織(にしこり)の地であることが最近確認されてきた)は、大津の港の、すぐそばだ。むしろ、王者の都の地としては、“港のそば”にすぎよう。ただ、天智は、この交通至便の地に「新宮」の建設を志し、その企図達成直前に、逝ったのであろう。

このような地形の巨視的俯瞰(ふかん)からすれば、この「旧宮」と「新宮」とは、別域ではなかった。同一都域の中の、A地とB地、そういった感じなのである。

『日本書紀』の編者たちは、この間の事情を知悉していた。だからこそ、天智の遷した宮殿、崩じた宮殿を「近江」「近江宮」とのみ表現したのである。

これに対して持統の場合、“景行でなく、天智”を指すために、

近江の大津宮

の称呼を用いたのであったけれど、持統自身も、当然ながら、右の近江京における「旧宮と新宮」の地理関係は知悉していたであろう。従って『日本書紀』の編者は、天智紀を書くにさいし、あえて実体に則した描写を守ったのではあるまいか。けだし、『日本書紀』の読者の中の老いた人々は、皆当時(天智朝)の実情を知悉していたであろうからである。

(十八) これと異なった世代に属したのが、『万葉集』の巻一・二等の編者だ。彼の世代の人々にとっては、すでに“第二次近江京の実況”は、遠くなっていた。今の問題は、安定した「天皇の称呼」だった。このさい、

(A)高穴穂宮に天下治(し)らしめしし天皇=景行天皇に対し、

(B)大津宮に天下治らしめしし天皇=天智天皇という、“明瞭に異なった称呼”が採用されるに至ったのではあるまいか。このような新称呼が採用されるに至った根拠、それは、あの持統六年の詔だった。そう考えても、大過ないように、わたしには思われる。

* *

はからずも、昨年七月、滋賀県穴太の地で、めざましい発掘と発見が行われた。

大津市穴太二丁目の西大津バイパス建設予定地。大津宮跡の北東三・一キロ。国鉄湖西線唐崎駅から北西へ三百メートル。いわゆる「穴太廃寺」の地である。

東西二十八・六メートル、南北十五・六メートル(講堂跡か)。そこから北約二十メートル、西側に東西二十二・四メートル、南北十九メートル(金堂跡か)。これに並び東側に十ニメートル四方(東堂跡か)。法起寺様式であるという。

時期は、白鳳時代(七世紀ごろから八世紀初め)とされる。

このような報道のあと、これほどの寺院跡、法隆寺級の大寺院跡が出土したにもかかわらず、その存在事実を示す文献記載のないことに不審がもたれている、という。(朝日新聞〈大阪〉、一九八四・七・六)

ここでは「寺院跡」と解されているようだけれど、これこそ天智紀にいう「近江宮」、天智が統治し、そこで崩じた宮殿、すなわち、先述来の「旧宮」ではなかったであろうか。(「旧宮」といっても、それが“景行時点に建造された宮殿”の意でないことは、いうまでもあるまい。)

これがもし、真に「寺院」であったとしたら、『日本書紀』にその記載のないのは、不可解だ。その、いわゆる「寺院」は、書紀の編者たちが知悉していたはずだ。そしてその存在や寺名を“消し去る”べき必要が、彼等にあったとは、全く信じえないのである。

わたしは、自己の辿り至った仮説、その帰結を、早くも発掘事実によって裏づけられる、その幸せに遭逢したのではないか。そのように思われるのである。

次は、『三国志』の魏志韓伝だ。ここにも倭人伝に劣らぬ、同時代史料の宝庫が蔵されているのを、わたしは知らずにいた。

それに気づいたのは、昨年の四月以降、大阪の朝日カルチャーセンターで行われた講座「倭人伝を徹底して読む」の中でだった。この点、第一章中の論旨を詳記させていただく。

倭人伝内の固有名詞表記、その実態を求めるため、烏丸・鮮卑・東夷伝全体の固有名詞表記、『三国志』帝紀の夷蛮固有名詞表記と、捜索の手をひろげていった。その中で、一つの、はなはだ“目立った”現象に気づいて、ハタと立ち止ったのである。それは韓伝内の小国名記載だ。

馬韓 ーー 五十余国

辰韓 ーー 十二国

弁韓 ーー 十二国

この内実分析については、別の機会にゆずる。倭人伝に目馴れてきた者には、ここにも、同様の記載のあったことを直ちに想起しよう。

(A)魏使行路の途上国 ーー九国

(1),直線行路 ーー七国

狗邪韓国・対海国・一大国・末盧国・伊都国・不弥国・邪馬一国

(2),傍線行路 ーー二国

奴国・投馬国

(B)国名のみ表記された国 ーー二十一国

両者、総計して三十国だ。この数は、倭人伝の冒頭に、

今、使訳通ずる所、三十国。

とある数字と、ピタリ一致している。この点は、すでに『「邪馬台国」はなかった』などで論じたところだ。

さて、今肝心の焦点。それは、次の一点である。「烏丸・鮮卑・東夷伝という、『三国志』の全夷蛮伝中、内実をなす小国名が記載されているのは、韓伝と倭人伝だけだ。これはなぜか」。この問いである。

『三国志』の夷蛮伝で扱われているのは、左の九国だ。

烏丸・鮮卑・夫余・高句麗・東沃沮・邑*婁・穢*・韓・倭

邑*婁の邑*は、手編に邑。第3水準ユニコード6339

穢* 禾偏の代わりに三水編。JIS三水準、ユニコード6FCA

この中で小国列名が記されているのは、最後の二国だけなのである。これはなぜか。

このように「問い」を立てるとき、その答は、わたしには一つしかないように思われる。そのヒントは、倭人伝にある。

郡より倭に至るに、海岸に循(したが)ひて水行し、韓国を歴(ふ)るに、乍(たちま)ち南し、乍ち東し、其の北岸、狗邪韓国に到る、七千余里。

つまり、魏使(帯方郡の官吏、梯儁(ていしゆん)が天子の命をうけて出発)が、帯方郡を出発して倭国に至ったことが記せられている。すでに述べた(たとえば『古代は輝いていた』第二巻)ごとく、これは魏朝の誇る、一大盛事であった。東夷伝序文に明記されているように、魏朝が、漢朝(前漢の武帝)による張騫の西域派遣に比した、一大東方遣使だったのである。

このように巨視的な比較史書の視点に立つとき、ことの真相はおよそ疑いがたいところであろう。なぜなら、『史記』の大宛列伝や『漢書』の西域伝に列記された西方諸国の国名群、それは張騫の一大西方遣使によって判明したところ、その行路をなす国々及びその周辺の国々だったからである。

これに比すれば、『三国志』の韓伝・倭人伝のみに各内実国名が列記されている史料事実、それを梯儁等の踏破と報告の成果、そのように見なすことがいかに自然であるか、それがうなずかれよう。

まさか、中国側が、「烏丸〜穢*」の七国については、その内実をなす諸国名を知らずにいた、などと考える人はいまい。なぜなら、それらの国々、ことに烏丸・鮮卑・高句麗・穢*などは、その記事内容の示すとおり、古くより、中国側と濃密な関係(和戦ともに)を結んできた民族と国々だからである。

ことは逆だ。今回、新しく遣使された、到達目的国たる倭国、その径路途次の国々としての韓国内部の諸国(周辺国を含む)の各国名が、ここに報告され、記載されているのであった。

以上のように論じきたるとき、“なぜ、従来、この問題が真剣に問われ、的確に答えられなかったのか”その真相が明らかとなってこよう。

わたしが第一書、『「邪馬台国」はなかった』で、邪馬一国への行路解読を行ったとき、一つの重要な鍵(キイ)、それは「韓国陸行」問題だった。不弥国をもって邪馬一国への玄関と見なし、その地点への到着をもって「行路の終り」と判断したわたしの解読方法にとって、「水行十日・陸行一月」を「帯方郡治→邪馬一国」の行路の総日程と見なすこと、それは必然だった。

その際、「韓国陸行」という内実なしに、この「陸行一月」を解すべき道はなかったのである。

一見、従来説の論者の意表外に出た、この解読法も、右の倭人伝の文章を、文章それ自体に即して精細に解すれば、何の不思議でもなかった。なぜなら、「歴韓国(韓国を歴るに)」という「韓国」とは、当然“陸地”だ。そこを「歴る」というのであるから、「韓国陸行」と見なすべきが、本来の筋だ。もし、そうでなく、“韓国の西海岸及び南海岸を巡行する”の意なら、当然、「韓国の西岸と南岸を歴るに」といった表現とならねばならぬ。(ただし、韓地の南岸には倭地があるから、この表現も、にわかにはとりがたい。)

さらに、もう一つの難問がある。韓伝の冒頭に「方、四千里なる可し」とある。もし韓地の西岸・南岸を全水行したとすれば、それだけで、ほぼ「八千里」近くになろう。(狗邪韓国から東南端までの距離をさしひいたもの。少なくとも七千里強となろう。)ところが、これではまだ、「帯方郡治→韓地西北端」までの、文字通りの水行部分は加えられていない。(「循海岸水行」〈海岸に循(したが)って水行す〉とは、この部分に関することだ。)だから、韓国周辺全水行という従来説では、「帯方郡治→狗邪韓国」を「七千余里」とする、史料事実を満足させることはできないのである。

わたしがたびたびこの点を指摘したにもかかわらず、多くの論者は、これに“頬かむり”をしたまま、従来の全水行説を“維持”しつづけてきたのである。一部の論者(たとえば白崎昭一郎氏)は、これに反論を試みたけれども、ついに成功しなかったようである。(白崎氏とわたしの論争については、『東アジアの古代文化』5・6・8・12・13号参照。)

これに対して、「韓国陸行」の場合は、この難点がない。なぜなら、左図のように、「韓国内の陸行部分」をほぼ「五千五百里」くらいと見なし、帯方郡海辺水行部分を「千五百里」くらいと見なし、その計は「七千里」くらいとなる。全く自然な理解がえられるのである。

(なお、付言する。この問題の急所は、次の二点にあろう。

第一、「方四千里」とは、朝鮮半島の東西幅が「四千里(弱)」であり、同じく南北端〈韓地西北端 ーー韓地西南端〉が「四千里(弱)」である、という認識である。

これは、高句麗・夫余等についても、皆、ほぼ同様な、「方二千里」といった面積表記があることから見て、今回〈魏代〉の梯儁派遣とはかかわりなく、従来からすでに獲得されていた、大約の面積認識をここに記したものであろう。

第二、これに対し、今回新たに報告された行路里程、それが「七千余里」だ。つまり、実地の新行路経験に立った詳密な記載なのである。

この際注意すべき問題がある。もし、韓地が、文字通り、“ほぼ正方形”に近かったならば、問題は異なる。なぜなら、“たちまち南に、たちまち東に”進む、いわゆる「階段型行路」を辿った場合、その合計は、「西岸と南岸の和」つまり約八千里(弱)となるからだ。

しかし、実地は異なる。地図がしめすように、西岸は「斜行」している。ということは、実際に「韓地内、階段式陸行」をした場合、先にしめした図のように、「五千五百里」くらいとなる、わけだ。

このような、微妙な問題のずれ、ここにも、従来よりも、一段と“精密に”実地型を認識することとなった。 ーーそれが魏使の倭地訪問の、貴重な副産物の一つだったのである。)

以上の問題は、韓伝の内実と対比するとき、にわかに新たな局面に立つこととなったようである。

なぜなら、もし従来説論者のように、韓国内部に立ち入ることなく、ただ周辺の海上を浮行しただけであったとしたら、この韓伝内の国名列記に対して“解すべき”道はない。もし、あえてそれをなしたとしても、きわめたる“迂遠”の解説、あるいは“強引”の説明と化する他ないであろう。

これに対し、わたしの到達した「韓国陸行」説に立つ場合、全く何の他奇なき自然の解明を与えうる。それは“張騫の西域陸行”に基づく、その途上及び周辺国の記載と同軌に出でるものだからである。

ここにも、わたしの解読法を無視してきた従来説論者、彼等が受けねばならぬ“十字架”があった、そのように評することは、果して過言であろうか。(この問題は、韓伝内の「列国名」の数え方という、興味深いテーマとも、深く関連する。別の機会に詳述したい。)

『三国志』の魏志韓伝に見出したもの、それは右に尽きはしない。韓伝の内実を精視するとき、そこには“ただならぬ”様相が現われている。それは「王の所在」問題だ。

右の分類によってみると、

A(馬韓) ーー王の記載なし。

B(1)(辰韓) ーー辰王〈その中心国たる「月支国」は、右のA中に属す。〉

(2)(弁韓) ーー「亦王有り」と記す。

右の記述の不思議、それはそれぞれ十二国とされる、辰韓にも弁韓(弁辰)にも「王」の存在が記されているのに対し、「五十余国」もある、馬韓の方に「王」の存在の記載がないことだ。

この不思議は、韓伝全体の文面を静視すれば、判明する。それは、左の文だ。

(一)、侯準、既に僭号して王を称す。燕の亡人、衛満の為に攻奪せらる。其の左右の宮人を将(ひき)いて走りて海に入り、韓地に居す。自ら韓王と号す。其の後、絶滅す。今、韓人、猶其の祭祀を奉ずる者有り。漢の時、楽浪郡に属し、四時朝謁しき。

(二)、部従事、呉林、楽浪、本、韓国を統ずるを以て、辰韓の八国を分割して以て楽浪に与う。吏訳、転じて異同有り。臣[巾責]沾韓、忿(いか)りて帯方郡の崎離営を攻む。時に、太守弓遵(きゆうじゆん)・楽浪太守劉茂、兵を興して之を伐(う)つ。遵、戦死す。二郡遂に韓を滅す。

[巾責]沾韓の[巾責]は、JIS第3水準ユニコード5E58

右の(一)の「侯準」とは、箕子朝鮮の四十余世の王者(朝鮮侯)であるという(穢*伝)。その後、燕の亡命者、衛満を保護したところ、逆にその都(平壌付近か)を奪われ、追われて海上(朝鮮半島西岸)を南下し、韓地(朝鮮半島南半)に遷り、ここで「韓王」を称したというのである。(一方の「衛氏朝鮮」は、前漢の武帝に滅ぼされ、「漢の四郡」が建設されたことがのべられている。)

ところが、その四郡の南辺にあって、“漢の時には、楽浪郡に四時朝謁していた”という韓王が、その後 、絶滅したという(一)。それはなぜか。

その原因及び経過をのべたのが、(二)だ。ことは、中国の地方行政官、部従事・呉林の武断にはじまる、「楽浪郡は本来、韓国を統制する権限をもつ」という理由によって、「辰韓の八国を分割して、楽浪郡に編入した」というのである。これは暴挙だ。なぜなら、もし、前者が(中国の目から見て)正当だったとしても、その前提から、後者の帰結に至るべき必然性はない。

従って、これに忿って挙兵した臣[巾責]沾韓の行為は、中国側から見れば「反乱」かもしれないが、その実質は“民族自主”の義挙だったのではあるまいか。(この直前に、韓人について「其の俗、衣[巾責]を好む」とあるから、「臣[巾責]とは“中国の天子の「臣」であり、その衣臣[巾責]を重んずる”意の称呼ではあるまいか。「沾韓」は、その名。韓王、もしくはその軍の最高統率者であろう。)

この挙兵は、当初、韓軍の優勢裏に推移したようである。帯方郡の太守、弓遵が戦死した、というのであるから、その当時の韓軍の勢がしのばれよう。しかし、やがて(楽浪郡の応援下に)形勢は逆転した。「二郡、遂に韓を滅す」とあるように、“韓王は除去された”のである。すなわち、「今」(三世紀後半、西晋朝)、韓地は「亡主亡国」の悲運の中にあったのだ。これが、先に「(韓王)其の後、絶滅す」と記せられていた背景である。そして韓伝に、「五十余国」のA(馬韓)について、「王」の記せられていない理由なのだ。

いわば、「魏、晋朝」当時、韓地(馬韓)に王朝絶え、中国側(帯方郡)の直接軍事統治、ともいうべき状況下にあったのではあるまいか。その真只中の韓地を、魏使は、示威しつつ、倭国へ、倭国へ、と向ったのであった。

一方、興味深いのは、その「無主」の馬韓五十余国の中に「伯済国」の国名があることだ。これこそ、後(四世紀)に著名となる「百済国」の前身であろう。また、辰韓十二国の中に「斯盧国」がある。これこそ後(四世紀)に名門として屹立するに至る「新羅国」の前身であろう。

このように、後代の朝鮮半島の史書『三国史記』の描くところ、新羅・百済・高句麗の三国対立の姿は、その実、“右の三世紀、無主時代のあと”顕在化してきたところ、両者の間の実質には、実は矛盾はなかったのであった。

最後のテーマに目を向けよう。右のような「韓国滅亡」の真の原因は何か。中国側が「辰韓の八国奪取」というような暴挙に奔ったのはなぜか。わたしの仮説を立ててみよう。

国に鉄を出す。韓・穢*・倭。皆従ひて之を取る。諸市買、皆鉄を用う。中国に銭を用うるが如し。又以 て二郡に供給す。(韓伝)

問題は、最後の一句だ。韓地、それも、ここは辰韓についてのべている個所であるから、その辰韓の地に鉄を出し、その鉄が楽浪・帯方の二郡に供給されている、というのである。

一見、平静に書かれているけれど、これこそ肝心の一句だ。なぜなら、先の「辰韓八国奪取」は、単に“些々たる土地拡張”ではなく、この「鉄の産地の確保」こそ、その真の目的だったのではないであろうか。 ーーこれがわたしの仮説だ。

中国は当時、すでに鉄器中心の時代に入っていた。鉄の産地の確保こそ、軍事情勢の優劣を決する。この事実を十二分に、的確に、理解していたであろう。とすれば、周辺諸国が、鉄の産出地として渇望していたという、この一大産地に無関心だったはずはない。とすれば、右のわたしの仮説も、あながち無稽(むけい 無根拠)ならぬところ、そう言いうるのであるまいか。

この朝鮮半島南半部における、「鉄の大争乱」 ーーこれこそ、中国側がその地の彼方、倭国と親交を結ばんと欲した背景であった。そしてまた卑弥呼の使者は、この戦乱平定直後、その韓地の彼方、帯方郡へと向っていたのであった。

「韓伝・倭人伝の背景、それは鉄にあった」 ーーこれが、わたしの仮説の言わんと欲するところ。将来、朝鮮半島側の出土事実によって裏づけられる日があるだろうか。

以上、二つの分析について述べた。

一は、『万葉集』の中の人麿の歌に対する、従来と全く異なった理解。はじめは、歌という名の直接史料、それに対するわたしの分析にとどまっていた。それは、やがて、天智天皇の都した、また崩じた「近江宮」なるものに対する、新たな判断を生むこととなった。そして、幸いにも、最近の発掘結果と興味深い対応をしめすこととなった。

二は、『三国志』の魏志韓伝に対する、新たな分析。それはまず、わたしの年来の主張、「韓国陸行」問題に対する、屈強の裏づけとなったようである。そのことはとりもなおさず、わたしの倭人伝に対する分析、すなわち邪馬一国の行程分析の正当性、それを裏づけているものではあるまいか。

次に現われた問題、これはもっとも重要だ。従来は、この韓伝の描出する三世紀韓国史と、『三国史記』、『三国遺事』の語る三世紀の朝鮮半島の歴史記述と、両者相和しがたき矛盾、もしくは飛躍をもつもの、そのように、各論者に見えていたのではあるまいか。

しかし、今回の分析によって、“さにあらず”という事実関係がしめされることとなった。両者は実は、深く、相契合し合っていたのである。

これに反し、『三国史記』の語るところのみを真とし、『三国志』の魏志韓伝の伝えるところを、“散漫なる扶(いつ)文”のごとく見なす論者ありとすれば、それは、あの『日本書紀』を真とし、『三国志』の魏志倭人伝を“あやまり多し”と称してきた、戦前以来の日本の論者と、まさに同軌を奔っていたものではあるまいか。同時代史料を重んぜず、後代史料を真とする、この一点において、両論者共通なのである。

あくまで“中国側の視点”に立ち、楽浪・帯方郡側から見たもの、という、この点は、もちろん『三国志』の視点の基本だ。しかし、その限度において、三世紀の史実を正確に伝えるもの、それが韓伝だった。

そしてその韓伝に対する、正確な理解なしに、倭人伝にも、必要にして十分な理解を与ええないこと、それはむしろ、ことの必然ではあるまいか。

ながらく、わたしの倭人伝の提議に対して「無視」ないし「軽視」してきた人々、彼等は実はわたしに対して、この“未知の真実”という名の沃野を確保しておいてくれたのではあるまいか。

わたしは、測らざりしその恩恵に対して深く感謝しつつ、明日の新たな探究へと、ひとり旅立ちたいと思う

後魏晋(西晋)朝短里の史料批判(『邪馬壹国の論理』) へ