『邪馬壹国の論理』(目次) へ

魏・西晋朝短里の三論証(『古代の霧の中から』)へ

2025.03,16本論文は、古田武彦古代史コレクション4に基づいて再校正いたしております。

古田武彦

一

研究史上の共通の基盤「邪馬台国」という根本の国名を疑う。わたしの第一論文「邪馬壹国」(一九六九年九月)の主題はそこにあった。では、この“『三国志』の原文面(1) を尊重する”という新視点に立つとき、帯方郡治より邪馬壹国にいたる行路記事はどのように解読されるか。これが第二の課題であった。わたしの前著『「邪馬台国」はなかった』(一九七一年一一月)が、それに対する帰結であった。

爾来、第一の論点については、幸いにも数々の批評をいただいてきた。そして逐次、それらに対するわたしの再批判を発表してきたのである。(2)

しかし第二の論点については、これに反した。わたしの新しい行路解読の中には、従来の見地と全く相反する多くの問題点がふくまれていたにもかかわらず、これに対する具体的な反論は、これをほとんど見ることができなかった。ことにその理論的中枢の一は「魏晋朝の短里」問題である。従来、漢代の里単位(長里)と同一の里概念をもって扱われ、誇張説や帯方郡吏作為説・魏使偽報告説・倭人虚言説等が安易に行われてきた。これに対し“『三国志』は、漢代の里単位の約六分の一(3) の「魏晋朝の短里」に依拠している”というのがわたしの新たに提起したところであった。これは、跼蹐(きょくせき)された一倭人伝にとどまらず、『三国志』全文面を対象とした立論であったから、いわばその真偽を判定する資料量には、はなはだ恵まれている、と言いうるであろう。

しかるに、この点についての学的論争を欠くことは遺憾というほかない。その中でわたしはこの問題について、わたしへの反論をふくむ一著の存することを見出し、深き喜びとした。山尾幸久氏『魏志倭人伝 (4)』がそれである。

今、氏の反論の各点にわたってお答えすると共に、前著にふれえなかった新たな諸点についても、ここに明確にさせていただくこととしたい。

二

山尾氏はかつて「魏志倭人伝の史料批判 (5)」において、『三国志』の里数値問題を扱われた。そこで氏は、“『三国志』の全体は、「漢長里」の里単位によって正しく叙述されている。しかし韓伝・倭人伝の里数値のみはこれに反し、あやまった巨大里数値である”と主張された。わたしは前著においてこの氏の立論の「方法論上の欠陥」として次の二点を指摘した(前著『「邪馬台国」はなかった』一五五〜六ページ)。

(イ) 『三国志』全体のすべての例から帰納されなかったこと。

(ロ) 解釈の不安定なケースによって立論されたこと。

今回は、この点を氏はどのように処理しておられるであろうか。そこで、

(A) 個々の事例に対する氏の解釈は、妥当か否か。

(B) 右の(イ)(ロ)にあげた方法論の根本について、今回はいかに扱っておられるか。

この二点について、氏の論述を検証しよう。

三

(一) (1) 帝曰「四千里征伐、雖レ云レ用レ奇、亦当レ任レ力、不レ当三稍計二役費一。」(魏志第三、明帝紀)

この「四千里」に対し、山尾氏は、「洛陽 ーー 遼東郡治(襄平) (6)」間とされる。そして次の二文を照合された。

(2) 今懿、奉レ辞誅レ罪、歩騎数万、道路廻阻、四千余里。(魏名臣奏、何曾表、魏志第三、裴松之註)

(3) 往百日、攻百日、還百日、以二六十日一為二休息一、如レ此、一年足矣。(干宝『晋紀』魏志第三、裴松之註)

この二文を根拠に、氏は主張される。「前記史料では、洛陽から燕王公孫淵の治する遼東の襄平城までの、四千里の遠征のことが問題にされているのだ。四万人の兵卒が往路のみで百日もかかる、四千里に要する役費が問題にされているのだ」と。これを吟味しよう。

まず、(1)の魏志本文の「四千里」と、(2)の史料の「四千余里」とが同一の範囲を指していることは、確かだ(この点、わたしの前著一五八〜九ページにも指摘)。しかし、遺憾ながら、それが氏の言われるように「洛陽 ーー 襄平」間を指すという規定性は存在しない。

この点、(3)も同じだ。氏は「往百日」「還百日」がそれぞれ「四千余里」に当たる、とされる。だが、それはいわば氏の“主観的な解釈”にすぎず、逆に「攻百日」の領域をさす、という可能性も存する。しかし、これについて氏の論証はない。

ところが、(1)〜(3)の各文の前後を詳しく検証すると、氏の理解と相反する帰結がえられる。

(1’) 初、帝議下遣二宣王一討レ淵、発中卒四万人上。議臣皆以為 “四万人兵多、役費難レ供。” 帝曰(ここに(1)の文、挿入)。遂以二四万人一行。及三宜王至二遼東一、霖雨不レ得二時攻一、羣臣或以為“淵未レ可二卒破一、宜下詔二宜王一還上。” 帝曰「司馬懿臨レ危制レ変、擒レ淵可二計レ日待一也。」卒皆如レ所レ策。(魏志第三、明帝紀、景初二年十一月項)

これは、群臣たちが四万人の大遠征について危懼したのに対し、明帝は司馬懿(宣王)の智略を信じて疑わず、決行し成功した、という話だ。この中に明帝の言葉は、二回現れている。その第一回(決行前)が(1)の内容だ。ここで「雖レ云レ用レ奇」の表現は、“宣王が奇策を用いるとしても”の意だ。それにしてもやはり「任レ力」(彼の力量に任せる)ベきであり、他の者(群臣)がとかく経費などを計算すべきではない、といっているのである。ところが、司馬懿が遼東郡に到着した後、はじめ霖雨にさまたげられていたため、群臣の中から“宣王召還”の議が出た。これに対し、明帝は再び宜王ヘの全面信頼の言をのべてこの議を斥けたのである。この第二回の明帝の言葉の中に「臨レ危レ制レ変」の語がある。これは第一回の明帝の言葉(1)の中の「用レ奇」に当たるものだ。“司馬懿が臨機応変の奇策に長じている”ことを言っているのである。

さて、この「臨レ危レ制レ変」は明らかに遼東郡到着後の問題だ。それゆえ当然、先の「用レ奇」も、これと同一時期のことと見なすほかない。これが文脈の道理である。(さらに注に詳記) (7)

上の帰結は(2)(3)の前後の文面によっても裏づけられる。

(2’) ((2)に接続する文)雖レ仮二天威一、有レ征無レ戦、寇或潜遁、消散日月、命無二常期一、人非二金石一、遠慮詳備、誠宜レ有レ副。(魏名臣奏、何曾上表)

(3’) 帝問二宜王一「度二公孫淵一、将二何計以待レ君。」宣王対曰「淵棄レ城預走、上計也。拠二遼水一拒二大軍一、其次也。坐守二襄平一、此為二成禽一耳。」帝曰「然則三者何出。」対曰「唯明智審二量彼我一、乃預有レ所二割棄一、此既非二淵所レ及。」又謂「今往県遠、不レ能二持久一。必先拒二遼水一、後守也。」帝曰「往還幾日。」対曰「(3)の文」。(干宝『晋紀』)

上の(2’)は、遠征中の非常事態にそなえて宣王に副官をおくべきことを何曾が上表したものである。(母丘倹任命)。この何曾上表中の「遠慮詳備」すべき非常事態とは、「有レ征無レ戦、寇或潜遁、消散日月」であった。すなわち、遼東郡到着後、公孫淵が魏軍との直接対決を避け、“遠征軍の消耗を待つ”持久戦に出たときのことを憂慮しているのである。その憂慮をのべるさいに「道路廻阻、四千余里」といっているのであるから、当然この「四千余里」は戦闘領域(遼東郡域)を指していることとなる。

この点は、(3’)からも裏づけられる。明帝が公孫淵側の作戦について宣王に問いたところ“襄平城を棄てて走り、遠征軍の消耗を待つのが「上計」、遼水の線で遠征軍を拒ぐのが「次計」、襄平城籠城が最下策だ”とし、公孫淵ははじめ「次計」、のち最下策をとるだろう、と予言した。すなわち、魏側にとってもっとも恐るべき「持久戦」を公孫淵はとるまい、だから「攻百日」で足りる、と断言したのである。(「往百日」「還百日」は客観的に算定しうる「定距離」の問題であり、宣王の言をまつまでもなく、明らかである。) ここでも明白に遼東郡域内の戦闘状況ヘの予測(「持久戦」にはならぬという見通し)が焦点であり、(2’)の何曾上表の憂慮。(「寇或潜遁」の場合の「消散日月」)とキッチリ対応した答えをしめしているのである。

以上、三史料を通じて次の帰結が導かれる。「四千(余)里」は遼東郡の戦闘領域内を指し、宜王の「攻百日」の予測部分に当たる、と。すなわち、それは「魏晋朝短里による四千里」に相当するのである。(前著一九三ページ図参照)

さらに一個の簡明な理路を付記しよう。

山尾氏が示されたように、『後漢書』劉昭註(後述)によると、「洛陽 ーー 遼東郡治(襄平)」間は「三千六百里」である。ところが先の何曾上表では「四千余里」だ。魏志明帝の場合は、「余」字がないから“切り上げ”として処理できるとしよう。しかし何曾上表の場合は、「余」字から見て、“切り上げ”視は不可能だ。厳密なるべき「上表文」という文書性格から見ても、この些少の一字は看過することができない。(8)

山尾氏の解釈は、以上の史料事実に反する。

四

(二) 次に山尾氏のあげられた例を見よう。

(建安)十九年、趙衢・尹奉等謀レ討超。姜叙起二兵鹵城一、以応レ之。・・・超奔二漢中一、還囲一祁山一。叙等急求レ救。諸将議者、欲レ須二太祖節度一。淵曰「公在レ業*、反覆四千里、比レ報、叙等必敗、非二救急一也。」遂行。(魏志第九)

氏は淵(夏候淵)のいる場所を「長安」とし、上の淵の言葉を「長安から業*まで往復四千里もして曹操の指令を待つわけにいかぬ」という意味だとされる。すなわち長安 ーー 業*間、片道一六五〇里(劉昭註)、往復三三〇〇里を概数で「四千里」と言ったもの、とされるのである。

しかしこの時、夏侯淵は「長安」にいたのではなく、「都」(洛陽もしくは遷都中の許)にいたことが、次の二点から確かめられる。

(1) (建安十七年)太祖乃還レ業*、以レ淵行二護軍将軍一、督二朱霊・路招等一屯二長安一。(魏志第九、夏侯淵伝)

業*は、業に邑篇。JIS第4水準、ユニコード9134

ここで「長安に屯している」のは、朱霊・路招等であり、淵ではない。(注9の訓読も同意。)

(2) 淵の任ぜられた「護軍将軍」は「都」にあって「司直」「武官選」を司る職である。その上、『魏略』には太祖時点の史料がある。

魏略曰「曹公置二都護軍中尉一、置二護軍将軍一。亦皆比二二千石一、旋軍並止罷。」(「後漢書志」百官一、劉昭註)

これは「都に護軍中尉を置き、(都に)護軍将軍を置く。」の省略形であるから、護軍将軍の官は「都」に置かれているのである。したがって山尾氏の立論の基礎たる在長安説は成立できない。(9)

さらに一点を追加しよう。

氏の計算(劉昭註による)によれば、「長安ーー洛陽ーー業*」間の往復両路あわせて三三〇〇里だという。これについて「『四千里』というのは修辞であり、目くじらを立てるぼどの問題ではない」、と氏は言っておられる。しかし、三三〇〇里は概数で言えば「三千余里」である。「業*ーー洛陽(許)ーー長安」間は、陳寿等、当代の人々(晋代の読者をふくむ)にとって、もっとも明晰な区間である。これを「四千里」というような誇張値でしめすことは無意味である。これに対し、“淵が都(洛陽もしくは許)にいた”とした場合、業*との間は四千里(魏晋朝短里)でピッタリ一致する。(10) 山尾氏のような「目くじら論」をもちだす必要はない。

五

(三) 山尾氏があげられた第三の事例は次の文である。

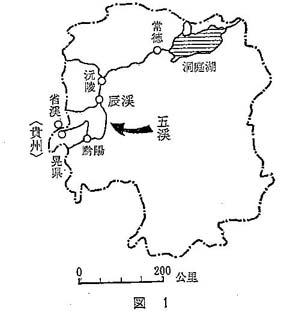

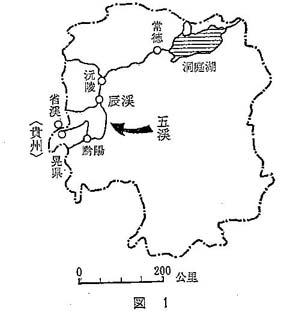

永安六年、蜀并二于魏一。武陵五谿夷与レ蜀接レ界。時論懼二其叛乱一、乃以レ牧為二平魏将軍一、領二武陵太守一、往二之郡一。(11)・・・即率二所領一、晨夜進レ道、縁二山険一行、垂二二千里一。(呉志第十五、鍾離牧伝)

これは「二定点間、千里以上」の事例であり、“魏晋朝短里によっている”として、わたしが前著(一四四ページ)にあげた事例だ。これに対し、氏は次のように言われる。「武陵郡(郡治は湖南省常徳市)から昼夜兼行で嶮岨なる山中を二千里ちかく進軍し、五渓(雄・満*・酉・無・辰の五渓)の蛮夷を平定したというのだ。武陵郡治から二千里弱とは、討伐の対象となった五渓のけわしい山道も含む全行軍の道程である」。

この氏の論には次のような矛盾がある。

(1) 武陵郡治(常徳)から五渓の中心部たる「元*陵(辰州) ーー 辰渓」に至るまで、約一五〇〜一八〇キロメートル(魏晋朝短里、約二〇〇〇里。長里、約三五〇〜四〇〇里だ。(12) ところが、武陵郡治から五渓中の最深部(省渓 ーー 晃県)まで測定(「直線距離」でなく、川沿いに測る)しても、その距離は上の約二倍、つまり「長里」では、「七〇〇〜八〇〇里」程度にすぎない。とうてい「垂二二千里一」ではない。

元*は、三水篇に元。JIS第3水準、ユニコード6C85

満*は、三水編の代わりに木編。

(2) これに対し、山尾氏は“この「二千里弱」は五渓の山間を縦横に巡りゆき、諸方に討伐してまわった総計だ”という。いわば“不特定地点ヘの四通八達”の解釈をあてられる。しかし、上につづく次の文面を見れば、このような解釈は、とうてい成立不可能というほかない。

従二塞上一、斬下悪民・懐二異心一者・魁帥百余人及其支党凡千余級上。

すなわち、鍾離牧は「垂二二千里一」の行軍ののち、呉軍側の「塞」に到着し、その「塞の上(ほとり)」から、五渓全域ヘの掃討・殺戮の討伐戦を行なった ーーこれがこの文面の語るところだ。それゆえ、五渓における呉軍側の「塞」の位置が「垂二千里」という行軍の終点なのである。

(3) 以上を要するに、武陵郡治を出発して五渓の中心部(元*陵 ーー 辰渓)の塞に到着する行程として、ピッタリ妥当する距離「垂二二千里一」(魏晋朝短里)を、ことさら伸縮自在な“四通八達”読法をもって替える ーーここに山尾氏読解の“無理”がある。

六

(四) 次に山尾氏は『三国志』中“千里未満”の記事についても、「長里」が妥当する、として次の三例をあげられた(氏の読み下しを注記つきのまま転載する。インターネット上は代漢字にて表示。)。

(1) (袁尚が、山東省平原県から河南省業*県ヘ)西山(太行山脈の一支脈で、河南省武安県の南の釜*山など)に依りて来り、東、陽平亭(臨章*県の西、平陽城とも称す)に至る。業*を去ること十七里。(魏志、袁尚伝)

(2) 先主(劉備)江州に至り、北、執*江水に由りて培*(四川省彭水県)に詣る。成都(四川省成都市)を去ること三百六十里なり。(蜀志、劉障(ママ)伝)

(3) (孫堅)復、軍を大谷(洛陽東南の関。いまの水泉口)に進む。維*(洛陽)を拒ること九十里。(呉志、孫堅伝)

執*は、執の下に土[執/土]。JIS第4水準、ユニコード588A

業*は、業に邑篇。JIS第4水準、ユニコード9134

釜*は、三水篇に釜。ユニコード6ECF

章*は、三水篇に章。JIS第3水準、ユニコード6F33

維*は、糸篇の代わりに各。JIS第3水準、ユニコード96D2

培*は、土篇の代わりに三水編。JIS第3水準、ユニコード9DAA

この三例について山尾氏は「これらすべてが、当時常用の尺度(一里=約四三五メートル)によって、十分に理解でき説明できるのだ」と言われるだけである。肝心の論証を欠いている。今これについて考えよう。まず(1)(3)の記事において三つの困難がある。(13)

(a) (1)の「陽平亭」とか、(3)の「大谷」とかいう地名が、三世紀において、どの一点をさしたか。正確に ーー誤差なくーー これを地図上に指定することはむずかしい。また「業*」や「維*」のような著名な都市でも、三世紀当時の位置点(測定基点)を明確にし、それを精密に ーー誤差なくーー 確定することはむずかしい。

(b) ところが、「十七里」「九十里」といった少ない数値では、このような各々の誤差値は直ちに影響を及ぼし、“測定値の不定性”を与えざるをえない。

(c) ことにこれらは( (1)(2)(3)とも)地誌的記述ではなく、歴史的事件(軍の行動)の描写であるから、「軍営」( (1)袁尚、(2)劉備、(3)孫堅 )の拠点と「大都市」(業*(1)、(2)成都、(3)維*)との間の距離をのべているものだ。(「二都市間距離」ではない。)

この点を考えると、さらに誤差と不定性は増大せざるをえない。

それゆえ、これら(1)(3)の例は“里単位測定の基準例”としては、全く不適当であるといわざるをえない。

この点、問題にしうるのは(2)である。なぜなら「三百六十里」という数値は、一応現代の中国地図上に検証しうるであろうから。

(2)の原文を氏引用部分の前後と共に次に記そう。

先主至二江州一、北由二執*江水一詣培*。去二成都一三百六十里。是歳建安十六年也。璋率二歩騎三万余人一、車乗帳幔、精光曜日、往就与会。先主所レ将将士、更相之適、歓飲百余日。

ところが、氏はこの「培*」について、全然別の二つの地点を比定地にあてたままで論述しておられる。氏の誤断、もしくは錯覚であろう。

(A) 四川省彭水県(先記(2)、六五ページ)

(B) 広漢郡培*県(同六六ページ)

このうち、(A)は誤った比定だ。(B)が正しい。(A)のあやまりである理由を簡明にのべよう。

(イ) 先主(劉備)が「培*」に至る経路を見ると、巴郡(今の重慶近辺)内の江州(今の江北県)から執*江(今の合川県)ヘと北上している。だから逆方向、東南はるか彼方の「彭水県」に着く、ということはありえない。

(ロ) 「成都 ーー 彭水県」間の距離は次のとおりである。

a 成都 ーー 重慶(二七〇キロメートル)

b 重慶 ーー 培*陵(八〇キロメートル)

c 培*陵 ーー 彭水(一〇〇キロメートル)〈合計四五〇キロメートル〉

これは各区間とも、地図上の「直線距離」であり、川ぞいに測ると、さらに大きい。これに対し、「長里」ですら〈三六〇=一五六・六キロメートル〉にすぎないから、彰水県は全く妥当しない。

次に(B)の正しい理由をのべよう。

巴郡 ーー 江州・執*江。

広漢郡 ーー培*(有二孱亭一。莽曰二統睦一。)(『漢書』地理志)(『後漢書』郡国志もほぼ同じ)

執*は、執の下に土[執/土]。JIS第4水準、ユニコード588A

両書とも「培*」を広漢郡の「培*県」とする。ここは巴郡の江州・執*江の北西に当たり、培*江を北上してゆくべき地である。(現在、四川省綿陽県)。

先主はまずこの地に至り、ここから南西、成都を去る三百六十里(漢長里で六〇里)の地に駐兵した。成都城内の劉璋は城外に出で、先主の軍を「郊迎」したのである。

A 将レ説二楚王一、路過二洛陽一、父母聞レ之、清レ宮除レ道、張レ楽設レ飲、郊迎三十里。(『戦国策』秦策)

B 至レ蜀、太守以下郊迎、県令負二弭矢一前駆。

(注)師古曰、迎二於郊界之上一也。(『漢書』司馬相如伝)

これらは、都邑の地に他国よリ使を迎えるとき、これを城内ヘ直通せしめず、一旦郊外の地に車馬を駐めしめて、ここで相手を「郊迎」する、 ーーそういう古来の慣例の上に立った表記なのである。(14)

この点、氏は「培* ーー 成都」間を「三百六十里」(長里)と解された。しかし、ここは地誌的記載ではないから、事新しく両都市間の距離をここに記載する必要はないのである。

七

以上によって、山尾氏が『三国志』内の里数値記事に対して与えられた読解の、必ずしも妥当しえないことが判明した。しかし、わたしの再批判の中心は、この点にあるのではない。先にのべたように、山尾氏の論証方法そのものにあるのである。

すなわち、上の「四千里征伐」「反覆四千里」「去三成都二三百六十里一」といった、その文面に対する解釈いかんによって「対応距離」の異なってくるような事例、すなわち“不定要素をふくむ事例 (15) ”をとりあげ、それに対してみずからの主観的な解釈を下し、その結果を基準にして、問題の東夷伝(倭人伝をふくむ)内の里数を虚偽と判定する、という、そのような方法である。

ことに東夷伝中の韓地は、「方四千里」と記述され、この記述は朝鮮半島の地形よりして、ほとんど動かしがたい「対応距離」の明晰性をもつ。しかるに“解釈による浮動性をもつ個所”をもとに、地理的対応の「明断な個所」を疑う。 ーーここに山尾氏の方法上、根本の誤謬がある。(16)

八

今新たに、『三国志』が「魏晋朝の短里」に依拠していることをしめす、明白な論証をあげよう。

(一) 中国史書には「江東」の広さについて、“古典的”な表現がある。

於レ是項王乃欲三東渡二烏江一。烏江亭長[木義]レ船待、謂二項王一曰「江東雖レ小、地方千里、衆数十万人、亦足レ王也。・・・」 (『史記』項羽本紀。『漢書』項籍伝もほぼ同文)

[木義]は、木篇に義。JIS第3水準、ユニコード6AA5

右は項羽の死直前の逸話として著名な文であり、『史記』『漢書』に共通する。ここにおいて江東は「方千里」として表現されている。これに対し、『三国志』においては、同じ江東が「方数千里」として表現されているのである。

瑜曰「・・・将軍以二神武雄才一、兼仗二父兄之烈一、割二拠江東一、地方数千里、兵精足レ用。・・・」(呉志第九、周瑜伝)

ここで注意すべき点は、上の『史記』『漢書』の文が陳寿にとって周知の典拠であった、という事実である。(それは現代においてすら、中国の古典中、屈指の“名場面”として人口に膾炙している。)したがって陳寿が呉志において、周瑜の言の中に「江東」の広さを叙するさい、この文は必ず想起されていたはずだ。その上、当時(三世紀)の『三国志』の読者(西晋の知識人)にとってもまた、この『史記』『漢書』中の亭長の言は、“共有の常識”に属していたこと、これを疑う余地はない。このことはつぎのことをしめす。すなわち、陳寿は『史記』『漢書』の「千里」が『三国志』の「数千里」(五、六千里)と同一であること、その対応事実をここに明示しているのである。

(二) つぎに「十里代」でありながら、例外的に「明晰な実距離」を指定しうる例として、つぎの文がある。

成(梅成)遂将二其衆一就蘭(陳蘭)、転入二潜山一。潜中有二天柱山一、高峻二十余里。道険狭、歩径裁通、蘭等壁二真上一。(魏志第十七、張遼伝)

太祖の命をうけて、長社(河南省長葛県の西)に屯していた張遼が、天柱山にこもった叛徒、陳蘭・梅成の軍を討伐し、これを滅ぼした、という記事の一節である。その天柱山の高さが「二十余里」だというのである。この山の実名は「霍山」(一名、衡山)であり、安徽省潜山県の西北、皖山の最高峰である。(17)

其明年(元封五年)冬、上巡二南郡一、至二江陵一而東。登礼二潜之天柱山一、号曰二南獄一。

応劭曰「潜県属二盧江一。南獄、霍山也。」

文頴曰「天柱山在二潜県南一。有レ祠。」 (『史記』第十二、孝武本紀)

この「霍山」高さ一八六〇メートル(海抜)だ。(18) これに対し、「二十余里」とは、メートルに直すとつぎのようだ。

短里(一里=七五〜九〇メートル)

二三〜二四里=一七二五〜二一六〇メートル

長里(一里=四三五メートル・・・山尾氏)

二三〜二四里=一〇〇〇五〜一〇四四〇メートル

つまり、霍山の実高は、魏晋朝の短里によると、ピッタリ一致している。(19) ところが長里によるときは、エベレスト(八八四八メートル)を超える超高山となる。実際は霍山は群馬県の赤城山(黒桧山、一八二八メートル)と谷川岳(一九六三メートル)の間くらいの山なのである。その上、つぎの四点の条件が重要だ。

(1).その場所は、いわゆる“夷域辺境”ではなく、黄河と揚子江の中間、南京と洞庭湖の中点、という、まさに多くの中国人にとってもっとも明瞭な認識に属する位置に当たっている。

(2). その山の東方(安徽省)、西方(湖北省)とも、平野部であり、その間に屹立し、万人の注目をうけてきた著名な山である。

(3). 『史記』に武帝の巡行記事があるように歴史的にも著名な名山である。

(4). 「十里」「百里」などと異なり、「二十余里」というのは“成語”や“誇張的な概数”ではない。(20)

すなわち、万人が日常見ている周知の山に対し、“異常な誇張”をもって表現すべきいわれは全くない。

九

ここで山尾氏の使用された“ものさし”ともいうべき「後漢書志」の劉昭註の性格について分析しよう。

今、この史料の各部分の成立段階を表示しよう。(21)

三世紀 ーー (a)司馬彪の後漢書志

四世紀

五世紀 ーー (b)范曄の後漢書

六世紀 ーー (a’)劉昭註

六世紀梁代の劉昭は、漢代の諸書(『呂氏春秋』『漢書』等)を引用し、これと自記の文を(a)に付加した。その(a+ a’)を(b)の末尾に添付したのである。この場合注意すべきは、この(a)(b)(a’)とも、対象は、一〜二世紀の後漢である点だ。したがって(a’)中にあらわれる里数記事が「執筆対象」たる“後漢の里単位”にもとづくか、それとも「執筆時点」たる“梁の里単位”にもとづくか、それがこの輻輳(ふくそう)した史料に対してまず分析すべき問題でなければならぬ。

(1) この点、『漢書』西域伝中の里数値記事と比べよう。

([女若]羌) 去二陽関一千八百里、去二長安一六千三百里。

すなわち「陽関 ーー 長安」間は四五〇〇里であるが、これは、劉昭註に「洛陽 ーー 長安」間を「九百五十里」とするものと、ほぼ対応する実距離である。

維*は、糸篇の代わりに各。JIS第3水準、ユニコード96D2

(2) 梁の沈約の『宋書』(州郡志一)に次の記事がある。(22)

(a) 会稽郡(去二京都一〈建康〉)一三五五里。

(b) 呉郡(同右)五二〇里。

すなわち、「呉郡 ーー 会稽郡」間は八三五里となる。

ところが劉昭註では、

(a’) 会稽郡(維*陽東)三八〇〇里。

(b’) 呉郡(同右)三二〇〇里。

「呉郡 ーー 会稽郡」間は六〇〇里となっている。すなわち、『宋書』のものとは(長里に類するものの)同一単位ではないことが判明する。

以上によると、“劉昭註は「執筆対象」たる後漢代の里単位によって記されている”という帰結がえられる。また『宋書』と劉昭註の比較によって、“各時代によって、それぞれ里単位に相異がある”という公理が明白に知られるであろう。

しかるに山尾氏はこのような“ものさし”とすべき史料内実の分析をあらかじめ行うという、史料批判上、当然の用意を省略された。そして一挙に魏晋朝文献たる『三国志』の里数値に“あてはめ”ようとされたのである。氏のためにその不用意を惜しむほかない。

十

つぎに論証の厳密を期するため、「魏晋朝短里」の空間的および時間的「限界」について考えよう。

(一) 「魏晋朝短里」という用語がしめしているように、この短里は原則として蜀朝・呉朝には関係がない。(23)

木牛者・・・特行者数十里、羣行者二十里也。・・・載二一歳糧一日行二十里、而人不二大労一。

(亮集載作本牛流馬法、蜀志第五、諸葛亮集、裴松之註)(24)

これは諸葛亮自身の文であるから、「蜀朝の里単位」にもとづく。この「日行二十里」はおそらく漢長里にもとづくものと思われる。(25)

(二) 同じく呉朝においても「短里」ではなかった、という可能性が高い。(26)

玄菟郡在二遼東北一、相去二百里。(『呉書』呉志第二、裴松之註)

この用例は、山尾氏もわたしへの反論としてふれられた(六六ページ)。しかしながら、これは「魏晋朝短里」とは別個の使用領域に属するものである。(27)

(三) 次の問題。は「魏晋朝短里」に対する、西晋と東晋との別である。

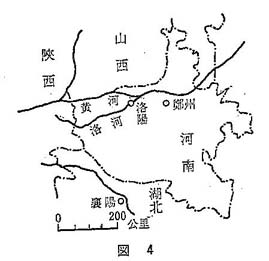

襄陽北去二河洛一千里。(痩翼表『文選』沈休文「斉故安陸昭王碑文一首」李善註。及び晋書)

この襄陽は、現在湖北省北部に属し、河洛(黄河と洛水)より三五〇キロメートル弱(直線距離)、山にそって迂回したルート(たとえば洛陽 ーー 鄭州 ーー 襄陽)をとれば、ほぼ漢長里の「千里(四三五キロメートル位)」に当たる。

痩翼(三〇五〜四五)は東普朝初期に仕えた人であるから、東晋はすでに「長里」に復していることが知られる。また、

寿春、北接二梁宋一、平塗不レ過二七百一。(28) 西援二陳許一、水陸不レ出二千里一。(伏滔「正淮論」『文選』註及び『晋書』)

も、「長里」にもとづく表記である。(伏滔は、東晋の太元〈三七六〜九六〉中に遊撃将軍となる。)

すなわち、「短里」は陳寿の死(二九七年)後十九年、西晋の滅亡(三一六年)をもって終結したものと見なきれる。それゆえ「魏晋朝短里」は、さらに精密に言えば「魏・西晋朝短里」なのである。

(四) 「短里」は東晋朝によって継承せられず、文字どおり短命に終わったのであるけれども、それが魏・西晋朝において確かに実在したことを証明するのは有名な「三都賦」(西晋の左思の作)中の左の例である。(『文選』第四、五巻所収)。

A 於レ前則跨二躡建*・[爿羊]一、枕二[車奇]交趾一、経途所レ亘五千余里。(蜀都賦)

B 列寺七里、侠二棟陽路一、屯営櫛比。廨署棊布、横塘査下・邑屋隆夸。(呉都賦)

Aにおいては“建*為郡治から[爿羊]柯郡治まで”(「跨躡」は、またがりふむ)を「五千余里」だ、と記しているのであるが、この間三七五〜三八〇キロメートル(直線距離)であるから、「魏晋朝短里」で「五千余里」にピッタリである。(「枕崎〈のぞみよる〉交趾」は、この建*・[爿羊]の二郡がさらに南の交趾郡に臨んでいる、というのである。)長里では巨大、とうてい妥当しえぬ。(29)

建*は、[牛建]。JIS第4水準、ユニコード728D

[爿羊]。爿篇に羊。JIS第4水準、ユニコード7242

Bにおいて「列寺」というのは中央官庁である。小さな公署は次の「廨署」の方であり、これは呉都全体に碁盤の目の中の碁石のように散在している(棊布)というのだ。これに対し、呉都(健康)の中央部分には、“中央官庁が互いに棟を挟んで連なっている”というのである。その長さ「七里」は、もし「漢長里」なら三〇四五メートルだ。誇張も度がすぎるであろう。(誇張なら「七里」などという半端な数を選ぼないであろう。)ところが「魏・西晋朝の短里」なら五二五〜六五〇メートルとなる。適正な値というほかない。(30)

この「三都賦」は当時(三世紀、西晋)の読者に歓迎され、“洛陽の紙価を高からしめた”のであるから、ここに現れた「里単位」はすなわち西晋時代に実在し、通用されたもの、と見なすほかない。そしてその同じ洛陽において、それと同時期に、陳寿は『三国志』を執筆していたのである。

十一

次に、山尾氏の立論中、注目すべき自己矛盾が露呈していると思われる一点がある。それは、「陳寿は、朝鮮半島南部を、『方四千里ばかり』などとは、考えていなかった」(九四ページ)という一句だ。(この主張は随所にくりかえされている。)

けれども、韓伝に「方可四千里」と陳寿は明記している。これはまぎれもない史料事実だ。しかるに陳寿は、その“みずからの記述をみずから信用してはいなかったのだ”。氏はそう主張されるのである。このような、失礼ながら“奇怪な説明”が必要となった、その原因は明らかだ。なぜなら、氏のように“陳寿は一貫して「漢長里」に依っていた”とされるとき、この「方可四千里」は“実際の韓国面積の二五〜三六倍もの途方もない巨大面積”として見えざるをえない。そこで“陳寿は、たまたま原資料にあった数値をもとに書いた。しかし、みずからはこれを信じてはいなかった”という、いわば“遁辞”に走られたのである。

この点、実は従来の論者にとっても倭人伝読解上、“不可避の難所”があった。

(A) 自レ郡至二女王国一万二千余里。

(B) 計二共道里一、当レ在二会稽東冶之東一。(冶は治の「原文改定」)

同じく倭国の地理的位置を記述した、この二文の矛盾である。Aを「漢長里」をもって解すれば、遠く赤道近辺に倭国の位置を求めねばならぬ。これは当然の道理だ。それはとうてい“会稽東冶の東”(北緯二六度くらい)などという、“なまやさしい位置”ではない。だのに、なぜ陳寿は一方で(A)のように書きつつ、他方でBのように「推定する」のだろうか。ここに解きがたい矛盾があった。

けれども、従来の論者は「万二千余里」を漠然たる「誇張」「錯覚」「比率」「造作」の類と見なしたため、深くこの矛盾に目を注ぐことがなかった。この点、山尾氏は問題に直面され、その解決として“陳寿は先行者(これに王沈を擬せられる)のあやまった記事(七千余里〈帯方郡治〜狗邪韓国〉、方四千里〈韓〉、万二千余里〈帯方郡治〜女王国〉等)を、そのまま一方で記載しつつ、内心はこれを信憑せず、別の基準(当時の通念だとされる)から(B)の文を記した”という不自然な「分離解釈」に陥られるほかなかつたのである。

しかし同一地点に対して、同一の著者による二つの地理記載があるとき、その両者を共に満足させる一点を求める、 ーーこれが文献解読の常道ではあるまいか。

これに対し、「魏晋朝短里」という概念でこれを見るときは、きわめて明晰な解答が与えられる。

(一) 「方可二四千里一」について。これが韓国実面積に一致することは当然である。(倭人伝内数値も同じ。)

(二) 「会稽東治之東」について。劉昭註によると、「彭城国(維*陽東)一二二〇里」とある。これを「呉郡(維*陽東)三二〇〇里」「会稽郡(維*陽東)三八〇〇里」からそれぞれ差し引くと、「彭城国 ーー 呉郡、一九八〇里」「彭城国 ーー 会稽郡、二五八〇里」となる。

維*は、糸篇の代わりに各。JIS第3水準、ユニコード96D2

これを今「魏晋朝短里」に換算(五、六倍)すると、「一万二千里余里」は、“彭城国の治(今の徐州近辺)から「呉郡治 ーー 会稽郡治」まで”の間となる。

彭城国 ーー 呉郡治。(九九〇〇〜一一八八〇里)

彭城国 ーー 会稽郡治(一二九〇〇〜一五四八〇里)

呉郡治は呉国の都であり、会稽郡治は会稽山麓にある。すなわち、この間こそ会稽国の中心部である。

さて、実際の地図上において、この「彭城国の治から会稽郡治まで」の距離と「帯方郡治(今のソウル近辺)から九州北岸(博多湾岸)まで」の距離は相等しい(直線距離で五五〇キロメートルくらい)。もちろん、曲折した行路をとる点は共に大同小異と言えよう。(31)

したがって、中国大陸内部で「彭城国 ーー 会稽国中心部」が一万二千余里前後とすれば、これに対比して、倭国の位置を「会稽東治」(会稽国の「東治」の領域)の東に比定する。それはきわめて自然であると言うほかない。(「東」は大方向〈四分法〉による。)

十二

山尾氏の理解に反し、“韓国の「方可四千里」は「漢長里」でなく、「魏晋朝短里」をもって理解すべきである” ーーこの命題ヘの明白な論証を加えよう。

部従事呉林、以三楽浪本統二韓国一、分二割辰韓八国一以与二楽浪一。吏訳転有二異同一。臣[巾責]沾韓、忿攻二帯方郡崎離宮一。時太守弓遵・楽浪太守劉茂、興レ兵伐レ之。遵戦死。二郡遂滅レ韓。(魏志、韓伝)

[巾責]は、巾篇に責。JIS第3水準、ユニコード5E58

部従事(「部郡国従事史」郡国毎に各一人、文書を督促し、非法を挙げることを司る)の具林が“辰韓の八国を分割して楽浪に与えた”ことが原因となって韓国側(臣[巾責]沾韓)のいかりを買い、楽浪・帯方の二郡が攻撃された。そのため帯方太守の戦死という非常事態になったが、やがて二郡側は形勢を逆転し、これを滅ぼした、というのである。

ここで分割された「辰韓八国」は、当然「方四千里」の領域の一部である。その上、二郡と韓国側との間で展開された激戦は、当然「方四千里」の地域を「戦場」とするものであった。すなわち、韓国は“もと楽浪郡の統治下にあった”という歴史的由来をもつと共に、現実に陳寿をとりまく魏晋朝には、韓国を戦場として戦った将吏がいたのである。部従事呉林・楽浪太守劉茂をはじめ彼等は西晋朝にあって、当然『三国志』の読者たるべき人々であった。この戦闘の経過を刻々受理した高級官吏も魏晋朝、陳寿をとりまく人々の中にいた。このような人々のさ中で、韓国を“実面積の二五〜二六倍の、妄想的巨大面積(漢長里の場合)として描く。そのようなことが果たして可能だろうか。 ーーその答えは率直に「否!」である。

十三

以上によって山尾氏立論の基礎たる推定、

(一) 韓伝・倭人伝の里数値は、『三国志』全体の里数値に対し、孤立した別種の史料であり、

(二) その史料(「王沈」によると推定)は韓国や倭国をあやまって「巨大面積・巨大里数値」で記載していた、

とする二点とも成立できないことが明らかとなった。それゆえ、これに対する氏の特異な解釈たる、“陳寿はそれを内心信じていなかったにもかかわらず、この史料の巨大数値をそのまま記述した”という論旨もまた、当然成立ちえない。

さらに今回もまた、氏は“解釈の不安定なケース”でなく、“対象距離の安定したケース”に依拠して立論する、という正道をとられなかった。遺憾ながら、それを再び指摘すべき検証結果をえたのである。

これに対し、韓伝・倭人伝の里数値は、『三国志』等、他の個所にも出現するものと同じ、「魏・西晋朝短里」にもとづくものであることが明らかとなったのである(32)

終わりに山尾氏が貴重な反論をよせられたことに感謝し、失礼の言辞にわたったことをおわびしたい。

本書は東晋(四世紀後半)の常據*の撰である。全十二篇中、最初の四篇(巴志・漢中志・蜀志・南中志)が地理志であるが、そこに次のような全七十二個の里数値記事がある。

(一) 郡治は「去洛」として洛陽からの里数を書く。(二十三例)

(例)(巴郡、郡治、江州県)去レ洛三千七百八十五里。

(二) 代表的な県は、郡治からの里数を書く(二十ニ例)

(例)(蜀郡、郡治、成都県)広都県、郡西三十里。

(三) その他(二十七例)

(例)(江州県)大城周廻十六里。

據*は、手篇の代わりに王。JIS第3水準、ユニコード74A9

培*は、土篇の代わりに三水編。JIS第3水準、ユニコード9DAA

これらについて一つ一つ検査すると、たとえば(一)の例について同区間を劉昭註で「三千七百里」と記しているように、両者ほぼ一致している。また(二)(三)も、検査しうるものはすべて(ただし、後出の異例を除く)「漢長里」によっている。これは、本論にのべたように、東晋は、西晋と異なり、「漢長里」復していた明らかであるから、不思議ではない。(山尾氏のあげられた「培*県」の事例も、この一例である。〈培*県 ーー 成都〉間を三五〇里とする。)

ところが本書中には注目すべき三つの異例がある。

①(巴郡)永興二年三月甲午望上疎曰「謹按二巴郡図一、経二境界一、南北四千・東西五千・周万余里、属県十四。・・・」(第一、巴志)

②(永昌郡)其地、東西三千里・南北四千六百里。(第四、南中志)

③(永昌郡)博南県、山高四十里、越レ之得二蘭滄水一。(同右)

上の①は、もし「漢長里」に従うと、南北一七四○キロメートル、東西二一七五キロメートルという超広大な領域となる。これに対し、「短里」なら南北三〇〇〜三六〇キロメートルとなって、巴郡(分郡以前。四川省の東半分 (33))の領域に一致する。またこの南北・東西を各「最長部」として計算すると、(34) 周囲は一・二八万里となるから「周万余里」という表記も正確である。

この点、②の場合も、雲南省の西側三分の一くらいが永昌郡に当たっているから、これも「短里」によってよく妥当する(図7)。(35)

また③は、雲南省北部の高山、玉尤山。(海抜五九八〇メートル(36))のごときを指すとすれば、この地域は、海抜約二〇〇〇メートル以上の高地の上にあるから、(37) この高山は、当地(高地)上においては、約三〇〇〇〜四〇〇〇メートルの間となる。ところが、四十里は「短里」で三〇〇〇〜三六〇〇メートルとなり、ほぼ符号する。これに対し、「漢長里」では一七四〇〇メートルという、エベレストの海抜高の約二倍という空想的な高さとなってしまう。

以上、三例は明らかに「短里」に属し、「漢長里」に属しない。

ことに①について注目すべきは

第一に「巴郡図」という地図に照らした計測であること。

第二に巴郡の太守より天子への上疏中の文言の直接引用であること。

この二点とも、史料としての信憑性が高いことをしめす。さらに注目すべき第三点は、後漢の永興二年(一五四)という年時である。(38) ここから果然、わたしの指摘する「魏晋朝短里」(陳寿によって『三国志』に採用されているもの等)は、その実、後漢末期(桓帝)のころよりすでに成立していたのではないか、という興味深い問題が浮かび上がってくる。

けれども今は、この数少ない事例から敢えて確言するを避け (39)、次の点のみを明確にしておこう。すなわち、少なくとも東晋末期(本書成立時)以前に、すでに「漢長里」とは別種の「短里」(漢長里の約六分の一)が存在し、その「短里」にもとづく地図や史料が存在していた ーーこの疑うべからざる事実である。

注

(1) 三国志現存諸版本の文面をさす。

(2) 1).「邪馬壹国の諸問題」(上下) ーー尾崎雄二郎・牧健二氏への再批判〈『史林』55-6、56-1、昭和四十七、八年〉 2). 「邪馬壹国論 ーー榎一雄氏への反論」(全十回)〈読売新聞夕刊、昭和四十八年九月十日二十九日〉 3).「邪馬壹国の論理性」ーー邪馬台国」論者の反応について」〈『伝統と現代』第二六号、昭和四十九年三月〉 4).『続日本紀研究』第一六七号所載、久保泉・角林文雄氏論文に対し、再批判論文を発表。

(3) 一里=七五〜九〇メートル

(4) 講談社新書(昭和四十七年七月)

(5) 『立命館文学』第二六〇号、一九六七年二月

(6) 「後漢書志」劉昭註で三六〇〇里。

(7) (イ)「用レ奇」すべきは、往路や還路でなく、遼東郡の戦闘領域内の問題である。(ロ)「役費」問題が群臣の論議をまねいたのは、必ずしも往・還路の問題だけではない。それは「一定の距離」であり、ほぼ明確に「算定」しうるものであった。これに対し、計算上“不確定の困難さ”を与えたのは現地(公孫淵の直轄領たる遼東郡内)における滞在日数である。それが長びけば長びくだけ、“四万人への補給”のための費用は、増大し、計算しがたいのである。ここに群臣の憂慮があった。(ハ)これに対し、明帝は、あらかじめ予測しがたい戦闘地内の戦闘状況の推移に対し、まず司馬懿の「用レ奇」すなわち臨機応変の対応力に信頼しつつも、(それだけでは群議とどめがたいから)結局のところ“司馬懿の力量に任せよう”という、彼への信頼に依拠する決断を下した。そしてこの明帝の根本姿勢は、遼東郡到着後の初期の渋滞の際、再び明示されることとなったのである。(ニ)こうしてみると、第一回の明帝の言葉の中で「征伐 ーー 用奇 ーー 任力」といっているのは一貫して現地(戦闘領域)内の問題であることがわかる。すなわち「四千里征伐」の「四千里」は「戦闘領域」の指摘である。

(8) 「三千六百里」は概数では「三千数百里」である。

(9) 山尾氏は次の二文を「淵、在長安」説の証拠としてあげておられる。 ①(建安十六年十二月)(太祖)留二夏候淵一屯二長安一。(魏志第一、武帝紀) ②(建安十八年十一月)(太祖)使二夏侯淵討レ之。(同上)この中、 ②は別段、夏侯淵の居所を指定した文面ではない。だから、 ①を根拠として ②を理解されたのであろう。この①は「夏侯淵を留めて長安に屯せしむ」という文だから、確かにこの時点では、淵は長安に駐留している。

ところが、氏の看過されたのは、次の記事だ。

(建安十七年)太祖乃還レ業*、以レ淵行二護軍将軍一、督三朱霊・路招等屯二長安一。(魏志第九、夏侯淵伝)

〔太祖乃ち業*に還り、淵を以て護軍将軍に行せしめ、朱霊・路招等の長安に屯するを督せしむ。〕

この「屯二長安一」とは誰のの行為だろうか。一応二つのケースが考えられる。

(a)“朱霊・路招等を督する”と“長安に屯する”の二つとも淵の動作。

(b)「屯」の主語は「朱霊・路招等」であり、「督」は「朱霊・・・長安」の全体にかかる。(I see him run〈彼が走るのを見る〉のseeと同じような用法)。 このいずれが正しいか、類例を見よう。

(建安二十五年)権以二陸遜一為レ督、督二朱然・藩璋等一以拒レ之。(呉志第二、孫権伝)

この場合、つぎの三段の関係が表現されている。

〈A〉孫権 ーー 〈B〉陸遜(督) ーー 〈C〉朱然・藩璋等(「拒之」の実際行為)

この点、問題の文も同じだ。

〈A〉太祖 ーー 〈B〉夏侯淵(督) ーー 〈C〉朱霊・路招等(「屯長安」の実際行為)

ここにおいて〈B〉も当然〈C〉の行為に関係している。しかし、実際行為上でなく、あくまで「督」が〈B〉にとっての直接行為なのである。それゆえ右の(a)(b)の両解のうち、やはり(b)が正しいことがわかる。

この理解をさらに確定するのは、次の二つの論点だ。

〔その一〕山尾氏がすでに①で指摘されたように、「建安十六年十二月」時点では、たしかに「屯二長安一」の実際行為者は淵だ。しかるに「建安十七年」に再び太祖が淵に「屯二長安一」を命じた、とするなら、無意味な重複命令となろう。今回(建安十七年)は、単に「朱霊・路招等を督せしむ」というだけの文言でいいばずなのである。この点から見ても、建安十七年に「屯二長安一」を命ぜられているのは「朱霊・路招等」であり、夏候淵は「都」(洛陽または許)にあって、彼等に対する「督」を行うように委ねられたのである。

〔その二〕この論点を決定的ならしめるのは「護軍将軍」の職務内容である。

(1) 護軍都尉、秦官、武帝元狩四年、属二大司馬一、成帝綏和元年、居二大司馬府一、比二司直一。哀帝元寿元年、更名二司寇一、平帝元始元年、更名二護軍一。(『漢書』百官公卿表)

(2) 秦二有護軍都尉一、漢因レ之、・・・魏初因置二護軍将軍一 主二武官選一、隷二領軍一。(『通典』、職官、勲官)

このいずれによってみても、「護軍将軍」中央(都)にあって、軍政・司直の中枢に任ずる大任である。太祖は業*にある間、いわば自分の“身代わり”として淵にこの都における大任を託したものと思われる。したがって淵の居所は当然天子の居する「都」(洛陽もしくは遷都中の許)でなけれぼならぬ。(「業* ーー 洛陽」間と「業* ーー 許〈計昌〉」間はほぼ同一距離)

業*は、業に邑篇。JIS第4水準、ユニコード9134

(10) この場合、片道四千里である。

(11) 山尾氏は「平魏将軍領武陵大守と為す。往きて郡に之(ゆ)く」と読んでおられる。今の論点に大異はない。

(12) 「長里」は山尾氏の「一里=約四三五メートル」による。(氏は一方で「一里=四一五〜四五〇メートル」の誤差値を指定しておられる。)

(13) 前著『「邪馬台国」はなかった』一四二〜三ページ参照

(14) 新著『失われた九州王朝』五九〜六十ページ参照

(15) わたしはこれを前著(一四三ページ)で(R)と分類。

(16) 前著一五五ページ参照

(17) 中国には山東省・浙江省等各地に「天柱山」がある。ここは潜山中であるから、指定できる。

(18) 世界大地図(小学館『大日本百科事典』別巻)大別山脈。

(19) もしこれを山麓より山頂付近までの“道路距離”と解しても、大異はない。なぜなら、この地帯は海抜四〇〇メートルくらいの丘陵部の上にあるから(中国地理新図集、一九六九)その高地上において、今かりに四五度の勾配で考えると、直高一三二五メートル、勾配一八五五メートルとなろう。

(20) 山尾氏は、「成語」「文飾」「大数」「誤解」の四点をもって、「漢長里」と異なる数値のあるべきをことわっておられる(同書六五ページ)。けれども、ここにあげた二例は、いずれもこの類の概念をもって「弁明」しえざる性格の史料であるというほかない。

(21) 梁の劉昭は、范曄の『後漢書』に欠けていた「志」を補った。そのさい、司馬彪(三世紀、西晋)の撰した簡要な「後漢書志」に対し、あらたに引文・註記をほどこして、これにあてた。現存『後漢書』(廿四史百衲本、宋紹興刊本)末尾に付された「後漢書志」(全三十巻)がこれである。

(22) 『宋書』の対象は東晋の義煕元年(四〇五)から南朝劉宋の大明八年(四六四)まで。完成年代は斉の永明六年。(四八八)。

(23) 前者一五八ページ六行目

(24) 「木牛流馬」は、諸葛亮が牛馬に象って創造した機械仕掛けの兵糧を運ぶ車。

(25) 「臣聞、古者師行三十里、吉行五十里。」(『漢書』王吉伝、上疏)

(26) これに対し、「後漢書志」劉昭註によると、(a)遼東郡(維*陽東北、三千六百里) (b)玄菟郡(維*陽東北、四千里)であるから、〈遼東郡治〜玄菟郡治〉間(b〜a)は四○○里となる。(呉書と二対一)

維*は、糸篇の代わりに各。JIS第3水準、ユニコード96D2

(27) 呉朝の採用した「里単位」が問題となろう。

(28) 『晋書』では「七百」が「七日」となっているが、『文選』註の「七百(里)」の方が正しいと思われる。

(29) 交趾郡は呉に属し、その領域は蜀都賦の範囲外。

(30) 「三都賦」(蜀・呉・魏の三都の賦)の冒頭には作者(左思)の作賦の方針が書かれている。「賦二三都一、其山川城邑則稽二之地図一、鳥獣草木則験二之方志一。・・・何則発レ言為レ詩者、詠二其所レ志也、升レ高能賦者、頌二其所レ見也。美レ物者貴レ依二其本一、讃レ事者宜レ本二其実一。匪レ本匪レ実、覧者奚信。」(三都賦序)左思はこの三都賦を作るとき、「地図」と「方志」(地方誌)をもとにして検証した、といっている。その理由は、「詩」の場合は“表すところ”すなわち作者の主観性の表現であるのに対し、「賦」の場合は、“見る所”すなわち客観性の反映でなければならぬからだ、というのである。そしてそういう現地の基本的事実に依拠しなければ、もの現地を覧(み)ている読者(現地の人や現地に行った人)がどうして信じるだろう、と反問している。左思は蜀呉平定後の西晋の都洛陽においてこの「三都賦」を書いた。このとき洛陽の読者は、蜀・呉討伐の戦いに実地に参加した人々(将吏・兵士)であったから、この論旨は切実性をもっている。(さらに蜀呉の知識人にも読まれるであろう。)こうしてみると、この「三都賦」中の「五千余里」や「七里」は、実地の地図上の事実を背景に書かれたもの、と見なすほかない。

且*は、冖篇に且。JIS第3水準、ユニコード519D

(31) もちろん、彭城国治が陳寿の実際の測定基点であった、というのではない。しかし、今、劉昭が「漢長里」によって記した数値をかりに「短里」に換算してみると、この点からも、陳寿が「其の道里を計るに」と前提して「会稽東治の東」と推定した、その比定の根拠の空虚でないととがわかるのである。

(32) わたしの論証の中において、①「R」に属するもの(注15)は、あくまで“解釈によって対象距離の異なるもの”である。すなわち、「不定」にして基準にすることのできぬものである。②これに対し、韓国の「方可四千里」や江東(及び荊州)の「方数千里」や天柱山の「高峻二十余里」等は、“安定した対象距離”をもつものである。そして問題の「倭人伝中の里数値」は、この②と共通しているのである。さらに、論証の厳密性のために付言すれば、『三国志』の中にも、「千里駒」(魏志第九)といったように、前代(『戦国策』『史記』等)から、成語化した形でそのまま入っているものもある。同様に、「R」中、何等かの理由で、「漢長里」の形のものが残存している場合もありえよう。しかし、それは上にのべた「論理の骨格」と矛盾するものではない。

(33) 巴郡・巴東郡・培*陵郡・巴西郡・宕渠郡に分郡。

培*は、土篇の代わりに三水編。JIS第3水準、ユニコード9DAA

(34) 対角線を南北四千・東西王子とする菱形。

(35) 東西二二五〜二七〇キロメートル、南北三四五〜四一四キロメートル。

(36) 「中華人民共和国地図」一九七一、北京

(37) 「中国地理新図集」一九六九

(38) 上疏者、望(秦山但望・巴郡太守)は後漢の桓帝(一四六〜一六七)の時の人。

(39) 依拠史料の成立時点の分析等、史料批判が必要であるが、本書のみからは析出しがたい。

〈依拠地図〉

「中国歴史地図」(正中書局印行、中華民国五十二年三月)。「中国地理新図集(自然人文分類図解)」(編製者、梁單*善。中国地理模型製造社出版、一九五六年八月初版、一九六九年四月増訂三版)。「中華人民共和国地図」(一九五七年六月第一版、一九七一年十二月北京第一九次印刷)。「世界大地図」(小学館『大日本百科事典』 別巻。昭和四十七年三月第一刷)

單*は、草冠に[單斤]。JIS第3水準、ユニコード8604

魏・西晋朝短里の三論証(『古代の霧の中から』)へ

ホームページ へ

闘論コーナー へ