『市民の古代』 第5集 へ

『古代の霧の中から』 へ

後魏晋(西晋)朝短里の史料批判(『邪馬壹国の論理』) へ

市民の古代・古田武彦とともに 第5集 1983年 特集1 九州王朝の文化

古田武彦を囲む会発行 「市民の古代」編集委員会

筑紫舞と九州王朝 1

古田武彦

1 魏・西晋朝短里の三論証

「里単位」問題は論議無用か

初夏の風薫る本日、わたしの話を聞きにおいでいただきまして非常に恐縮に存じております。

今日は「筑紫舞と九州王朝」という題目でございますが、前半の五十分ほどを「魏・西晋朝短里の反論と三つの論証」というテーマについて話させていただき、休憩のあと本題に入らせていただきたいと思います。ただし本題は内容が豊かといいますか、わたしがそうであったように皆さまにとりましても、従来の概念にないわけですから、わたしの探究のいきさつを申し上げるのに一時間半くらいでは話し尽くせないと思います。この点は、晩の懇親会で足らなかった話をさらに突っ込んでさせていただくということで、時間の許す限りお話し申し上げたいと思います。これはいずれ本になりますので、それをご覧いただけたらと思います。

魏・西晋朝短里の問題は邪馬一国(従来の人の「邪馬台国」)の場所を決める上で、どうしても欠くことのできない基本的な論証である、とわたしは考えております。ところが最近、松本清張さんが毎日新聞社の創刊百十年記念の式典の時に古代史に関する講演をされまして、それが四月でしたか、上・下というかたちで『サンデー毎日』に二回にわたって載ったのをご存じの方もおいでと存じます。(後に松本氏の『歴史游記』日本放送出版協会刊、所収)

「上」の方は邪馬台国の問題が対象になっているわけです。この中で松本さんは「倭人伝の里数問題」に触れて、「私(松本)は倭人伝の里数というものは信用できない。陳寿がいい加減といいますか、適当に数字をあてて書いた虚数であり、あてにならない詐りの数値である、ということをかつて言った。(『古代史疑』あたりで何べんも言っておられますね)そのせいでもないだろうが(これは遠慮しておられるのだと思うのですが)、最近では学界で“倭人伝の里数”をまともに、まともな数値として取りあげる人はいなくなった。つまり“これはあてにならないものだ”“問題にする値打ちがないものだ”ということが、いわゆる学界の通念といいますか、一般に認められているようでございます」ということをはっきりとおっしゃっておられまして、その上にたって従来の里程虚数値説を長い分量をかけて論じておられるわけでございます。

わたしはこれを見て意外に思ったわけでございます。それはこの一両年、「倭人伝の里数」問題、「里単位」問題はおそらく古代史の中では最も熱心な論争が集中されている分野の一つである、と言っていいだろうと思うからです。たとえばわたし自身を振り返ってみましても、一咋年(一九八○)、安本美典さんと七時間にわたる長時間対談(『歴史と人物』七月号)で行いました。そこでも重要なテーマの一つになったのは、いわゆる「里単位」問題だったわけでございます。

また去年(一九八一)の秋に白崎昭一郎さん(福井県のお医者さんで、古代史について次々論文を発表しておられる方です)が、わたしが「江東方数千里」を「約五、六千里」という意味にとったのに対して果してそうとれるかどうか、「数〜」は「約五、六」としていいかということに焦点を絞って、かなりの分量の論文を書いてわたしに対する批判を公にされました。これに対してわたしが論点を一つずつとりあげて再反論をしたわけでございます。(『東アジアの古代文化』28号・29号、一九八一年) というのが、昨年の終り近くにございました。また先日出ました『季刊邪馬台国』12号でもこの「里単位」問題がとりあげられまして、わたしに対する論文が並んでおりました。これはわたしにとりまして有難いことです。

批判がその通りだと思った場合は、当然、それに従ったらいいわけです。自分がこれまで思いつかなかったことを他人(ひと)が教えてくれるのですから、こんな有難いことはないのです。ところがそうではなくて、いくら多くの人の批判でもその論点を検討してみると、採用してみるべきものが見られないとなれば、このことを述べればいいわけです。この他『計量史研究』という東京(住所略、日本計量新報社刊)で発行されているちょっと特殊な雑誌で、わたしのよく存じている青年、篠原俊次さんが非常に長い論文を継続中です。現在三回くらいですか、なお継続中です。これはすべて『三国志』の「里程値」問題である。

ですから、今あげましたもの以外にもございますが、この「里単位」問題は、古代史の世界で今までにない非常に熱気を帯びた論議の的になっている。これはここにいらっしゃる皆さんはおそらく百もご承知のことだろうと思うのです。ですからこういう状態を知っていたら、「里数値」を問題にする人は学界ではいなくなったと、松本さんのような言葉は出ないのだろうけれど、おそらくあれほどお忙しい方でございますから、こういう実状をご存じなくてといいますか、見る暇がなくてああいうことを言ってしまわれたんだろうと、同情しているわけでございます。

ともあれ、今申し上げたように熱い問題です。かつ、現在熱いというだけではなくて、この邪馬台国の問題を解いていく上で「私はこう思う」「私はこう思う」という感想の述べ合い段階ではもはやなくて、基礎をなす問題、決めどころをなす問題は何か、ということな詰めていく段階に、現在は明らかに入っていると思います。その場合、一方では考古学的な出土物 ーー鏡・矛・絹等のーー 問題がございます。他方、文献でいく場合どうしても避けることができないのが、いわゆる「里単位」問題です。倭人伝の「里数値」はどういう「里単位」に立っているかという問題をやり過ごしておいて、「それはともあれ、邪馬台国はここだ」というのは、今から十年、十五年以前ならいざ知らず、現段階において意義が著しく薄くなっているのではないかと、わたしには思われるわけでございます。

私は去年、「里単位」に関する論文(「魏・西晋短里の方法」/『文芸研究』 100号・101 号、東北大学文学部。『多元的古代の成立(上)』駿々堂刊、所収)を書いたのですが、この論文を書いたあとになって、新たに面白い問題が見つかってきたので、それをふくめて皆様にご報告しておきたいと思って、今日とりあげたわけでございます。

その一、赤壁の論証

赤壁の戦いというのは中国人にとって非常に有名な戦いでございます。日本でいえば関ヶ原とか桶狭間というふうな、誰でも知っている戦いです。これは『三国志』に述べられている戦いでございます。

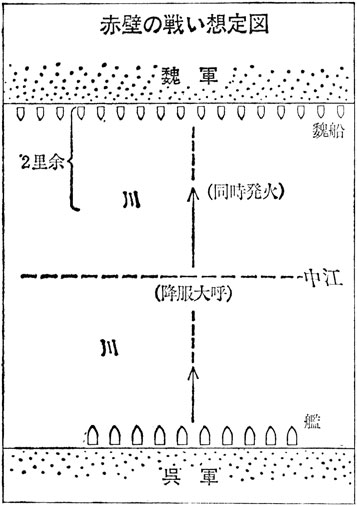

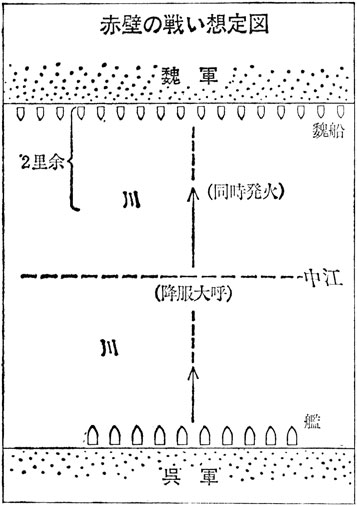

概要は、魏の曹操が勝利の勢いに乗って、揚子江の北岸(今の武漢近辺)の赤壁というところへ押し寄せてきた。さあ揚子江を渡って南岸に殺到しようという勢いを示している。これに対して呉の孫権、蜀の劉備が連合して魏の軍を迎え討った。この連合については蜀の名宰相諸葛孔明の、孫権に対する説得があったわけです。ところで揚子江両岸で北と南に相対時したままで戦闘が起らなかったわけですが、やがて戦機が動きはじめた。南の岸の方から船が十艘ばかり北へ漕ぎだしたのを、北岸の曹操側が認めたわけです。

これは呉の名将周瑜(しゅうゆ)という将軍がおりまして、諸葛孔明に相対するような呉の名将でございます。この周瑜の部下に黄蓋という勇敢な猛将がございまして、彼の立案に基づいて彼自身が実行する作戦だったわけです。黄蓋が舟に乗って揚子江の真ん中(中江)に漕ぎいでました時に、一斉に船の中から降服するということを兵士達が口々に叫んだ。黄蓋が叫ばしたわけです。すると北岸の曹操の軍勢は、呉・蜀は利あらずとみて降服したかと思って喜んで、陣営から出て、やってくる船を見ておった。

ところが船がさらに北岸に近づいて“北の岸を去る二里余”のところで、いきなり船に火をつけた。いっせいに火をつけた。それは幕に覆われて見えなかったんですが、実は船の中に鯨油を沁(し)み込ませた枯れた柴や、枯木の類をいっばい積みこんでいたのに火をつけたから、ものすごい勢いで燃えあがったのです。と同時に、兵士達は舫(もや)い舟みたいな形で小さなボートを着けていたらしいのですが、それに乗ってともづなを切って、一目散に南の岸に逃げ帰った。

火だるまになった無人の船が風にのって北の岸に殺到していった。それで魏の方はびっくりして、早く逃げろ、(流されるのを恐れて、おびただしい船を鎖でつなぎあっていたらしいので)鎖を切れといっていたが、間に合わない。火だるまの船が押し寄せ、衝突し、魏の船は次々と炎上した。さらにそれが飛火して陸の上の曹操の張っていた陣営にまで飛び移って、陣営もつぎつぎと火災をおこしていった、ということです。

魏の軍は今までの優勢が一転しまして、ほうほうのていで黄河のかなたへ逃げ帰っていった、というのが、有名な赤壁の戦いでございます。だから戦いといいましても、戦わなかった戦いみたいなもので、奇策によって冒頭において一拳に決してしまった戦いでございます。これが中国人には人気の高い戦いの話の一つになっているわけでございます。

ところで、問題は「二里余」です。これが出てきますのは『三国志』ではなくて、『三国志』の作者、陳寿と同時代の西晋の学者虞溥(ぐふ)が書いた「江表伝」の赤壁の戦いの描写に出てくるわけでございます。「江表伝」は『三国志』より具体的、かつ詳しく描写しています。『三国志』の注釈を五世紀の裴松之がつけたわけですが、その時『呉志』の中で一番よく使ったのがこの「江表伝」でございます。だから『呉志』ではいたるところで出てくるのですが、そのうちの一つが赤壁の戦いの注釈です。

その描写の中に「二里余」が出てきます。「北軍を去る二里余、同時発火す」というわけです。ではこの「二里余」はどれくらいの距離であろうかと考えてみます。わたし以外のほとんどの論者が言っているような、いわゆる“漢代の長里”(一里が約四百三十五メートルと山尾幸久さんが推定されました)によって考えてみます。「二里余」を仮に二・三里か二・四里くらいに考えてみますと約千メートル、つまり一キロ前後になるわけでございます。

揚子江の真ん中、中江に来て降服するという。なぜ降服するかというと、それ以上近づくと敵の側から矢や石が飛んできて危ない。しかし近づかないと、奇策が効を奏さないというので、さらに接近するため、敵を欺くため降服すると言ったんだと思います。

だからこの場合、さらに近づいて千メートルのところで火を放つのですから、揚子江の中江といったところはだいたい千五百メートル前後の感じになってまいります。そうすると揚子江全体の幅は、二千メートルぐらいなければ話はうまくおさまらないことになってまいります。これは“約”でございますけれど。これに対してわたしが言っております「魏・西晋の短里」(魏や西晋時代は漢代の約五分の一〜六分の一の里単位が用いられていた。わたしの計算では一里が九十メートルから七十五メートルの間で七十五メートルに近い)約七十五メートルが用いられていたと考えますと、「二里余」は二・三里か二・四里で計算してみますと、大体約百八十メートルくらいになるわけでございます。

そうしますと、百八十メートルくらい無人の火だるまの船が突入するわけですから、その前の中江は二百か二百五十メートル前後と考えていいでしょう。そうすると揚子江の川幅は五百メートル前後あれば大体話が合うということになってくるわけです。そうしますと、赤壁の川幅は一体どのくらいあるのかというのが問題になります。そこでこの川幅をいろいろと手をつくして調べてもらいましたが、なかなか分りませんでした。

ところが、昨年の一月になりまして、やっと中国側から答が返ってまいりました。北京の『人民中国』の日本語版編集部から回答がやってまいりました。北京の中国人がすぐ分るというものではないらしく、武漢近所の『人民中国』の支社に問い合せるか何かするんだと思いますが、案外時間がかかりました。東方書店の神崎さんを通じて問い合せたわけですが、その回答は赤壁の川幅は四百メートルないし五百メートルであるということでした。ここに写真をコピー(略)してありますのは『人民中国』にかつて載ったものです。赤壁山という字がそこに刻まれており、向う岸が見えています。これはやはり四百ないし五百メートルということでございます。

そうするとこれは、先程わたしの申しました「魏・西晋朝の短里」というものが、当時は使われていたんだ、という仮説とドンピシャリ合うわけでございます。ところがわたし以外のほとんどの人が主張し、今でも頑張って主張しておられる“「魏・西晋朝短里」などはありえない。漢代と同じ一里が約四百三十五メートルの時代であった。「倭人伝」だけがおかしいのだ”という立場、従来の「定説」の立場からみると、全く合わない。

白鳥庫吉以来、皆そう言っているから「定説」と思っているけれど、人間が立てた「説」ですから、ある時期、多数の人の賛成を得ていても「仮説」に違いないのです。その「仮説」が事実に合わなければ、いくら「定説」となっていても、それは破棄されなければならない。これは当然の道理です。ということで、わたしとしてはスッキリした回答が得られたわけでございます。

この点、考えてみますと、もう一つの側面の方が一段と意味があるのかもしれません。それは千五百メートルのところで降服すると言って聞こえるのか、とか、さらには約千五百メートル過ぎたら石や矢が飛んできて危ないのか、とかが問題ですね。京都に三十三問堂の通し矢がありますが、当時の矢はどのくらいの飛行距離があるのかという側面です。さらには無人の火船、火だるまの船が、約一キロも進んで行ったら、その間に燃えつきてしまうのではないか、消えてしまわないかもしれませんが、火の盛りは過ぎてしまうのではないだろうか。だから、到着の時にはかなり火が衰えているのではないか、というような問題があります。

その他、揚子江はかなり流れがあるわけです。船に発動機があるわけではないのです。風に頼って無人の船を放つわけですから、一キロもありましたら、川下の方に流されてしまって目指す北岸の軍船にはあたらないのではないかということです。これは案外馬鹿にできない、物理的な問題として存在するだろうと思います。以上、いずれをとりましてもわたしの言っております「魏・西晋朝の短里」の場合は、極めて自然であるとわたしには思われます。

中江という約二百五十メートル前後からさらに北岸に近づかないと、こういう効果を発揮しないということですから、二百五十メートルで降服すると言えば千メートルよりは聞こえます。また二百五十メートルくらいは当時の矢や石の飛行距離はあったと考える方が、恐らく千メートルあったと考えるより自然だろうと思います。さらに無人で船を離した場合、百八十メートルくらい流されてもまあまあ大丈夫、鎖でつながれた船が目標ですからね。千メートル行くよりも誤差は少ないと考えるのがごく自然だと思います。

だからこそ、いずれをとってもわたしの仮説に立った方が非常に自然に理解できる。ところがいわゆる長里に立った場合には、いずれにおいても一所懸命いろんな理屈をつけて弁明しなければいけない、ということです。これは川幅問題とは別の意味で、重要だと思います。

なお一言つけ加えますと、赤壁というのはいくつか候補地がございます。日本で「邪馬台国」が日本列島だけでなく、かなりの候補地ができておりますように、お国自慢というのですか、うちこそ赤壁だというらしいのです。しかし中国本土いたるところが赤壁というわけにはいきません。戦況が限定されております。赤壁前後の描写がありますので武漢近所になるわけです。ですから川幅がそう大きくは変らない。多少、五十メートル、百メートルは変ることはあるでしょうけれど、五、六倍の違いがあるというような川幅はむつかしいようです。揚子江の河口などにもっていくわけにはいきませんからね。

いくつか侯補地はありましても、先程言ったわたしの申しました論理性、“長里では無理だ、短里だとぴったりする”という問題は動かしようがないようでございます。「二里余」という距離ではなかなか測定しにくい、A点からB点まで二里余りというときには、それが長里か短里かを現在確認はしにくいというのが普通ですが、この場合はそれが、例外的に明らかになるケースなのです。

『東アジアの古代文化』29号のわたしの論文の中で赤壁の問題を出したのですが、この時はまだ正確な川幅は分っていなかったんです。東京の中国大使館に朝日トラベルの竹野恵三さんを通じて、赤壁の川幅を聞いてもらったのですが、川幅は今すぐ分らないが、すぐ傍と言っていい武漢大橋の幅は分っている、約一・四五キロと数値を教えて下さったわけです。

中国に行かれた方はご存じのように、中国の橋は日本の橋とは違います。日本の橋は川の幅と大差ないのですが、中国の場合は平地に比べて土手が非常に高いので、大橋は川幅以上に延々と両側に陸地の上を周行して土手に橋が掛かっているわけです。その全体を橋の長さとして表現しているわけです。わたしは上海の大橋を通りましてそういう状況を見たわけでございます。武漢と成都の大橋には行っておりませんが、行かれた方にお聞きすると同じ状況らしいです。橋の長さが一・五キロ弱とすると本当の川幅は一キロを下まわるだろうということです。

そうしますと長里では成り立たない、という論証で『東アジアの古代文化』29号では書いたわけです。白崎さんも今回の『季刊邪馬台国』12号の論文では、この点、お答えがなかったようです。まだ長里の立場から、赤壁の「二里余」を理解するための方法が見つかっておられないのだと思います。

その二、帯方郡の論証

次は「帯方郡の論証」にまいります。

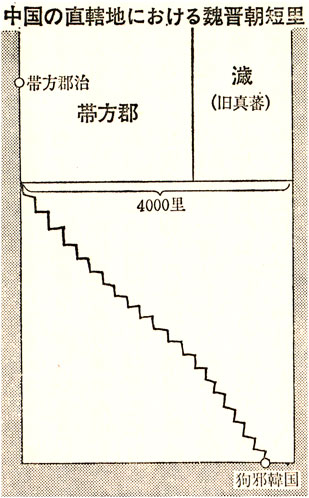

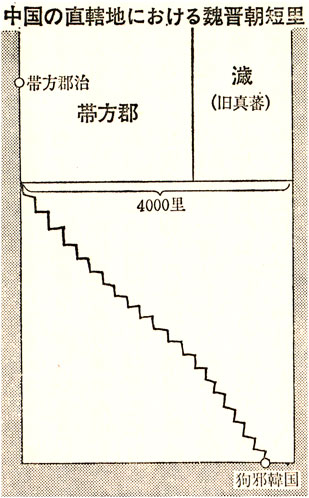

倭人伝で帯方郡治から狗邪韓国までを「七千余里」と書いてあることは有名ですが、これは最初が帯方郡内、あとが韓地内です。ですから帯方郡内、つまり帯方郡治から韓地西北端までの海岸部も、倭人伝と同じ里単位で書かれていることとなります。また『三国志』には韓伝があります。倭人伝の直前です。そこに韓地の広さとして「方四千里」と書かれています。一辺が四千里四方の正方形に内接する、つまりすっぽりはまるくらいの大きさだということです。

この里数値が「漢代の長里」つまり一里が約四百三十五メートルの単位ではなく、短里と考えるにせよ、誇張と考えるにせよ、倭人伝と同じ里単位に立っているものと見られるわけです。この点は、なぜか明治の白鳥庫吉(これを四周と理解したようです)以来、ながらく見のがされてきていたことだったのですが、幸いにも現在は古代史関係の研究者がほとんど認めているところだと思います。ここにおいても韓国の北の境、東西の北の境が四千里(「方」というのは縦も横も四千里の正方形ですから)ということ、すなわち国境が四千里ということです。

国境は片方だけでは成り立たない。、両側に国があってはじめて国境が成り立つのですから、韓国の北の国は帯方郡であり穢(わい)である。穢はかつて漢の時代に四郡の玄菟真蕃(げんと しんぱん)であった部分が独立して穢になっているわけです。

そうすると国境の北側は、中国側の現在の帯方郡とかつての玄菟・真蕃(旧直轄地)の南の国境を同じ四千里(短里)で認識していることを意味しているわけです。先程の「七千余里」の場合と同じようになってくるわけです。中国側はけっして韓国や倭国だけを短里で書いているのではなくて、自分の直轄領もまた同じ“里単位”で認識して記録しているという問題を含んでいるんだということなのです。韓伝・倭人伝だけが短里、それ以外は全部長里という考え方は成り立たないのだと述べたわけでございます。

この点について、『歴史と人物』の長時間対談のとき、安本さんにハッキリ申し上げたわけですが、くりかえし念が押されたわけですが、安本さんは再度ともお答えになることはできなかったのです。

つまり、このテーマは現在も生きているというわけです。今回の『季刊邪馬台国』12号での安本さんの論文でも、この点の反論がありませんでしたので、つづく号の論文で、かつての長時間対談でお答えになれなかったこの問題をどうお答えになるか、楽しみに次号以下を待っているわけでございます。なお『歴史と人物』の長時間激突対談はかなりのスペースをとってくれましたが、『歴史と人物』に載ったのはごく一部分です。だから全体を収録したものを活字に作りたいとの要求が、出版社や研究会でございます。わたしも大賛成ですので、安本さんにもご賛成いただき、『歴史と人物』の編集部も協力していただいて、一日でも早く、これが活字化されることを希(のぞ)んでいます。

その三、会稽東治の論理

わたしには最近つくづく思えることがあるのです。「この文章は百も承知だ」と思っているところがありますね。ところがそういうところが危ないのですね。見過ごしている。本当の本質を見逃しているのです。自分は知った気になっているから心ここにあらずで、何回読んでもスーッと素通りしていくということを、何回も最近、経験しました。その一つがこれからお話しすることです。

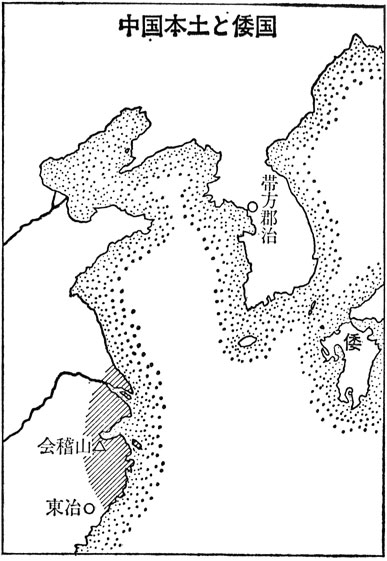

郡より女王国に至る万二千余里・・・其の道里を計るに、当(まさ)に会稽東治(ち 旧説ーー冶 や)の東に在るべし。(倭人伝)

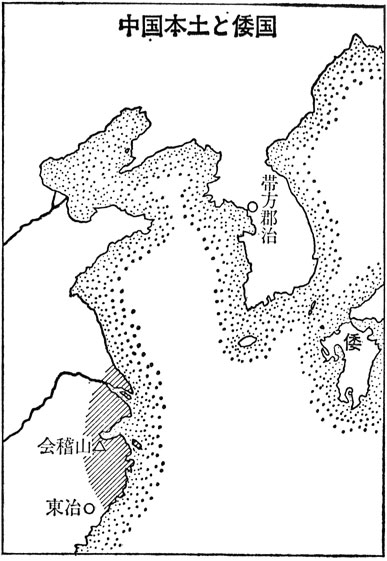

という有名な文章があるのは、皆さんよくご承知だと思います。「其の道里」の「其の」とは何を指すかはいうまでもなく、その直前にある「万二千余里」を指す他ないのです。だから“万二千余里の道里を計る”つまり計算する、計測すると、当然、会稽東治の東に女王国はなければならない、ということを、陳寿は書いているわけでございます。

いろいろ言わなくても、大陸本土側の里数を陳寿が手元に持っているわけですね。大陸のどこからどこまでは何里ということは、歴史書というものには書きませんから、『三国志』には出てきませんね。地理書とか行政の文書に書いてあるものですから。歴史書にはわざわざ里がないだけで、自明のこととして知っているのです。これを手持ちの知識にして『三国志』を書いているわけです。

“郡”は帯方郡、ソウル付近ですね。ここが中国本土のどこの東になっているか、これも自明の知識です。地図で見ても、山東半島の先の東の方になっているのです。すると山東半島の根っ子あたりから会稽山あたりまでが何里かは皆知っているわけですよ。陳寿も知っているし、読者も知っているわけですよ。だから今さら書く必要はないわけです。

この手持ちの里数記事に対応させてみると、山東半島の東の帯方郡治から一万二千里というのだから、大体会稽山近辺の東に女王国はなければならない。こういう推定・認定を行っているわけです。すると、この両者が同一の「里単位」に立っていなければ、こんな文章は成立できない。もし両者の「里単位」が違うなら、“これは六倍の里単位である”とかいったふうな注釈がいるわけです。それなしにこんな文章を書くことができるというのは、明らかに「中国本土側の里単位」と「倭人伝の一万二千里という里単位」とが同一である、という自明の前提に立ってこそ成り立つと思うのですが、皆さんどうでしょう。

この一点をとっても、白鳥庫吉以来言ってきた“倭人伝だけ特別な途方もない数値、五、六倍も誇大な数値で書いている”という話は成り立たないのです。言ってみれば白烏庫吉はこの「会稽東治」の文章を読んでいなかったんですね。生意気なことを言うようですが、わたしも読んでいなかったんですね。『邪馬壹国の論理』(朝日新聞社刊)でも地図を使っているのですが、それにもかかわらず、正確にこれのもつ倫理性にわたし自身気がついていなかったわけです。

しかもこのように測定した結果、大体合っているわけですよ。会稽東治をどの領域にとるかが問題ですが、わたしは会稽を会稽国にとるべきだと思っております。それは直前に、夏后少康の子という、会稽国に封ぜられた君主の名前が出ておりますから、それを受けて会稽国、その東の治めた領域という意味です。普通、会稽山を中心に北は揚子江の河口の北側付近までが考えられております。すると「万二千余里」で“大体合う”のです。まっすぐ東にいくと琉球にいくとかの話がありますが、多少「誤差」ができるのは当り前です。直線で「万二千余里」ではないですよ。東へいったり南へいったりしていて、これをどのくらいにとるかによって違いますからね。誤差ができて当り前なんです。しかし大体合っているのです。

これがもし仮に、わたし以外の人が言っているように“会稽東治”を“会稽東冶”と考えてみても話は変りません。“誤差がより大きい”というだけで、やっばり“大体合っている”のです。場所は台湾の対岸の方になりますが。なぜなら、もし中国本土が長里で認識されていて、これを基準尺に持っていてこれを測ってみると、「一万二千余里」の倭国は、当然、赤道の南にいくわけです。とすると、「遥か南方海上にあるべし」といった文章にならないといけないわけです。五、六倍ですから。ところがそうなっていない。

だから基準尺となった中国本土の“里数値”の基礎をなす「里単位」と、倭人伝の「万二千余里」という里数値の「里単位」は同一であったからこそ、大体合うのです。古代史に関心を持つ人なら知らない人のいない、この有名な言葉を本当に理解していたら、“倭人伝誇大里数値説”、魏の使いが恩賞目当てに大嘘をついたとか、「韓伝・倭人伝だけが短里」という部分短里説は、一切成り立つことが初めからできなかった。そのことに、わたし自身が最近気がついて愕然(がくぜん)としたわけでございます。

このことは先程申しました「帯方郡の論証」、つまり“韓伝・倭人伝と同じく直轄領を短里で表現しているということは、魏・西晋朝が短里を公文書の里単位としていることを意味する”というこのテーマとも一致します。また『三国志』と同時代の著者虞溥が書いた「江表伝」で、同じ魏・西晋の短里によっているとみなければ理解できない有名な赤壁の戦いを語る「二里余」の文章がある。これはどう見たって中国本土の内陸部ですから、この話とも一致する。

以上三者を結びつけますと、『三国志』はやはり魂・西晋朝の短里のもとに書かれている、と言わなければならない。この認識を再確認せざるをえないわけです。「『三国志』全体は長里だ」と言いたい人はこの論点を避けず、しっかり答えたうえで言わないといけないですね。この点を逃げて他でいろいろ言ってみたって、本当の論争にはならない、とハッキリ申し上げたかったわけでございます。

以上をもって「魏・西晋朝短里の三論証」をお話し申し上げたわけです。わたし以前のあらゆる人が、女王国の位置を倭人伝の帯方郡から女王国までの距離の里程の各部分を足して「一万二千里」にならないままの考え方でやってきましたが、これではやはり駄目だということです。これが通用していたのは里数は誇大値だ、信頼できないという立場に立って、部分を足して全体にならなくても信頼できない人が書いているのだからやむをえない、などとしてきた廿い認定方法、いいかえれば廿い心理に立っていたからです。

しかし事実はそうではない。魏・西晋朝公認の里単位によって、中国本土と同じ立場で書かれているとなりますと、「部分」を足して「全体」にならないようなやり方で女王国の位置を考えては駄目なんですよ。わたしは道行き読法と島めぐり・半周読法によって、各部分里程の和が総里程になるという立場に立ったので、『「邪馬台国」はなかった』を書く端緒をつかんだのです。仮にわたし以外の方法であってでも、部分里程を足して総里程になる、という立場で、このルールを守って、わたしのいう邪馬一国、従来の人のいう「邪馬台国」の位置は、必ず解読されなければならない、というのが「里単位」問題の結論でございます。

『市民の古代』 第5集 へ

『古代の霧の中から』 へ

後魏晋(西晋)朝短里の史料批判(『邪馬壹国の論理』) へ

ホームページへ

これは雑誌『市民の古代』の公開です。史料批判は、後に収録された『古代の霧の中から -- 出雲王朝から九州王朝へ』 (古田武彦) でお願いします。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから

Created & Maintaince by“ Yukio Yokota“