本資料では、丸数字は○1は、(1)に変換しています。

邪馬壹国の諸問題 ーー尾崎雄二郎・牧健二氏に答うーー 一〜九、十・十一、十二・十三、

補注1 「一字一音主義」的理解について

補注2 「伊都国」の表音表記について

補注2の注 甲類乙類の問題、「都」には「天子の居する所」の意義もある。

補論 史料批判の条件について

古田武彦

一

論稿「邪馬壹国 (1)」(一九六九年九月)によって、わたしは従来の「邪馬台国」研究の基盤に対し、根本的な史料批判を加えた。

すなわち、従来疑われたことのなかった「邪馬臺国」という改定名称を非とし、代わって「邪馬壹国」という原文面の原名称によって、新しい研究は再出発すべきだ、と結論したのである。

この論稿の末尾において、わたしはつぎのようにのべた。

「特にこの際銘記さるべきは次の一点であろうと思われる。すなわち、今後再び、三世紀における『邪馬臺国』の存在を前提として立論せんと欲する学的研究者には、再史料批判上『臺』が正しく『壹』が誤りである、という必要にして十分なる論証が要請される、という一点である。」

わたしの懸念はつぎの点だった。すなわち、史料批判上「邪馬臺国」という改定名称はとるべきでない。そのことがすでに徹底して論証されたにもかかわらず、これをあえて不問に付し、何の反証も反論も加えぬまま、依然として従前通りの「邪馬台国」論議をすすめようとする ーーこのような傾向が数百年の研究界の大勢に依拠しつつ流行するならば、学問にとって真に不幸であると、ひそかにおそれたからである。

これに対し、その後の経過において、わたしの論稿への望外の関心がしめされた反面、論文による反論・反証は必ずしも多くはなかった。それゆえ、わたしはわたしの論稿に対する反論として発表せられた、つぎの二篇をすこぶる貴重としたのである。

尾崎雄二郎「邪馬臺国について」(京都大学教養部『人文』第十六集)

牧健二「古田武彦氏の『邪馬壹国』について」(『龍谷法学』第2巻第2〜4号)

なお、この他に佐伯有清氏は、一九六九年と一九七〇年の「歴史学界・回顧と展望」(『史学雑誌』79-6、80-5)において、わたしの論稿に対する長文の紹介と批評を加えられた。ことに一九七〇年の稿においては、先の尾崎論文の論旨を逐一紹介した上、つぎのようにのべられたのである。

「尾崎氏の位置比定については、異論も多いことと思われるが、古田氏の説に対する批判は、正鵠を射ている。その論点のいくつかは、筆者が昨年の本欄で簡単に古田氏説への疑問をだしておいたのとまさに一致する。古田氏の『邪馬壹国』論がでて学界の一部に同調するものがあらわれたように見うけられるが、ここに尾崎氏の詳細な批判が提示されて、今後どのように反応を示すかを見守りたい (2)」

これは、尾崎氏に対する、わたしの再反論へのすすめである。

わたしは今、本稿において、尾崎論文に対する詳細な再批判をこころみようとおもう。

実は佐伯氏の勧奨を待つまでもなく、尾崎氏の論説は、事、中国語音韻に関するものであるから、史学研究者の、ことに看過しやすい点であり、かつ、いったんこの点において正鵠を失したならば、爾余千百の論議も、ひっきょうその意味を失うであろう。

それゆえ、まず、京都大学における中国語音韻の専家たる尾崎氏の論説に対し、その論点の一つ一つを客観的な史料批判の光にさらして、検証してみようとおもう。

(尾崎氏の論説は大きく五段に分かれ、その各段の中に各種の小事例がもられている。それゆえ、わたしはその各段の根本をまずとりあげて批判し、そののち、あるいはその中で、尾崎氏のあげられた各小事例をつぶさに再検査することとする。)

(1) 『史学雑誌』78-9

(2) 三八ページ下段

二

尾崎論文に対する、わたしの再批判の第一点はつぎの命題である。

『三国志』魏志倭人伝における、倭国の現地音を表記するために用いられている漢字表記は、けっして“純粋な音韻至上主義”ではない」

これに対し、尾崎氏の論点はつぎのようだ。

「魏志倭人伝に倭語をあらわすために使われた漢字群は、すべて表音的用法とのみ考えるべきではないか」と。(1)

氏の論拠を見よう。

氏はまず倭人伝の中の倭語の漢字表記と見られるもの六十六字(2) を「単字表」としてしめされる。

そして、「この単字表には、漢字音の表記として見たとき、同音の異字は極めて少ない (3)」と言われ、その立場から、倭人伝中の「倭語の漢字表記」を“純粋に表音的な用法”として見なそうとされるのである。

この見地はすでに氏の前論文 (4)において表明せられている。それをここに氏が再説強調された理由は、わたしの論稿における、つぎのような論点を反駁しようと意図されたためである。

すなわち、“三世紀の『三国志』原本において、「邪馬臺国」という国名は決して存在し得ない”という命題を、つぎの三つの論点によってわたしが論証したからである。

(1). 中国の支配者は古くより「中華思想」の立場から、四囲の民族を夷蛮視してきた。そのため、これらの種族名・国名を漢字で表記するばあい、「卑字」を用いることがしばしばであった。たとえば「東夷・西戎・南蛮・北狄」「匈奴」「鮮卑」の類である。(5)

この点、『三国志』東夷伝中の国名にも、同様にこれらの「卑字」が現れている。倭人伝もこれらと例外ではない。「卑弥呼」「邪馬壹国」「奴国」「狗奴国」等もその例である。

(2). ところが、これに反し「臺」という字は、『三国志』においては“特別至高の意義”を帯びて用いられている語である。

すなわち、魏の曹操が業*に三臺を建設して以来、魏の各天子は天命をうけた天子のシンボルとして、「臺」を建造した。

銅爵臺、金虎臺、陵雲臺、南巡臺、東巡臺、九華臺、東征臺、永始臺

等がこれである。その上、ついに「臺」という一語で「洛陽の天子の宮殿とその直属の中央政庁」を指すこととなった。この用法は、『三国志』中各所に出ているが、たとえば倭人伝末尾の壹与奉献記事にも「詣レ臺」として出現している。

業*は、業に邑篇。JIS第4水準、ユニコード9134

(3). したがって、一方で「卑字」をおびただしく用いながら、その真只中に「臺」というような「至高の貴字」を使用することは、ありうべきことではない。

『三国志』において、魏朝は卑弥呼をもって、徹頭徹尾“忠実なる夷蛮の王”と見なしている。これに反し、倭王を“東方の天子”の如く見なしている形跡は絶無である。それゆえ、「邪馬臺国」という漢字表記は、三世紀の『三国志』の中には、存在しえない。

以上のようなわたしの論証に対抗しようとされたのが、尾崎氏の“純粋表音主義”である。

氏は、わたしの論稿における「卑字」という見地を否定し、このような理解の仕方は、日本人「独特のひがみ」にほかならぬ、と断ぜられた。

すなわち、陳寿には「卑字」などという特別の意識は全然存在しない。ただ、当時の辞書ともいうべき「韻書」によって、その各音韻グループの先頭の文字(「小韻の首字」と呼ぶ)のごとき、使用頻度の高い文字を「外国音の漢字表記」として、偶然用いただけのことだ、といわれるのである。

(1)同論文三七ぺージ

(2)「テキストによる文字の異同、また、他の文でなく倭語の一部として読み込むべきだとする説のあるものは、いずれも括弧に入れ、該当個所の下に加え」ると、共に七十五字である、とされる。

(3)尾崎氏の「同音の異字」処理の仕方に対する批判はこの論文末の〈補〉に詳記する。「一字一音主義」的理解について

(4)尾崎雄二郎「日本古代史中国史料の処理における漢語学的問題点」(『人文』第十五集、昭和四十四年一月、京都大学教養部)

(5)「馬」「牛」「狗」等もこれに準ずる。これらは「龍」「鳳」の類の高貴なる動物ではない。

三

今、尾崎氏の説の理解のために、いわゆる「小韻の首字」について具体的に例をあげておこう。(1)

唐代の『広韻』や宋代の『集韻』に代表されるような韻書には、漢字が音韻によって分類して掲載されている。

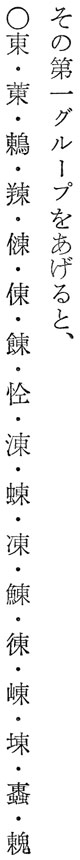

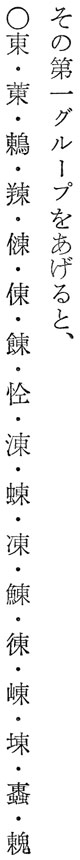

たとえば、『広韻』によってみると、その最初の巻は「上平声」巻第一であり、そのはじめに「東第一」があげられている。これがさらに二十五の小グループに分類されている。その第一グループをあげると、

○ 東・□・鶇・□・□・[イ東]・[食東]・□・□・[虫東]・凍・[魚東]・□・[山東]・[土東]・□・[東鬼]

単語表(表示できないので画像を見て下さい。ユニコード番号は、省略)

右十七字が「小韻」の一グループに属する。(2) その中で「小韻の首字」と呼ばれるのは、最初におかれた「東」である。尾崎氏の表現によると、その韻書作製者とその時代にとって、もっとも「馴れ」の度合いの強いものが先頭におかれている、といわれるのである。

氏の調査によると、倭人伝「単字表」の文字はその八○・三〇パーセント(3) が「小韻の首字」だ、というのである。

この点から氏は、“三世紀中国人が外国音を漢字表記する場合、この小韻の首字もしくはそれに準ずるものを純粋に表音的に用いたのであろう”という推定へとすすまれる。

すなわち、これらの語は「全体として極めて思い出し易い、日常生活の中で使用される頻度の極めて高い文字」であるとし、「文字のこうした日常性とは、すなわちこれら倭語をあらわすために使われた漢字どもの、字義を離れた無色性、いわば純粋表音機能性とでもいうべきものに結びつきはしないだろうか。いま私はそのような結びつきを信ずる」と結論されるのである。ここに氏の“純粋表音主義”は成立している。

しかしながら、以上のような氏の立論にとって、もっとも基本的な脆弱点は、“肝心の「三世紀の韻書」が現存しない”ことである。 (4)

したがって氏の立論は、史料的にはもっばら七〜八世紀の唐代の『広韻』、十三世紀の宋代の『集韻』の類によらざるをえないのである。

だから、たとえば氏の論の依拠点となった「小韻の首字」についても、「三世紀の韻書」における実体は不明なのである。

この問題に関して、いわゆる「言語年代学 (5)」の説くところによれば、日常的な用語(「東」「山」「天」のような文字)は変化しにくく、文化・経済・政治等に関する用語は変化しやすい、といわれる。したがって、魏晋代の韻書と唐宋代の韻書との間にも、おそらくそのような異同が存在し、「小韻の首字」にも変化を与えているであろう、と予測されるものの、それを実測し、確定することは、三世紀韻書が現存しないため、史料的に困難なのである。 (6)

(1)尾崎論文では四〇〜四二ページにその説明がある。

(2)これが同声母、同韻母のグループである。

(3)尾崎論文では「八一・八一パーセント」と記されているが、尾崎氏自身によってほどこされた「正誤」によって訂正した。

(4)断片的なものとしては、魏の李登の「声類」の存在などが知られている。しかし、各書の注記に引用された部分しか現存していないから、その全体の構成は不明である。

(5)増田義郎「太陽と月の神殿」(『沈黙の世界史』12、新潮杜刊)I プロローグ「言語年代学は語る」参照。(なお増田氏は、この問題に関する参考文献をつぎのようにあげておられる。Swadish, M., "Lexico=Statistic Dating of Prehistoric Ethnic Contacts" 1952,服部四郎「言語学の方法」所載「『言語年代学』即ち『語彙統計学』の方法について」)

(6)氏が例証とされた韻書は七〜八世紀唐の『広韻』、十三世紀宋の『集韻』の類である。肝心の三世紀の韻書というものが現存しないから、やむをえなかったのであろう。しかし、韻書は三〜七、八世紀以降の間に大差ないのであろうか。たしかに、本文にあげた「東」の場合は、現代でも、この「東」はもっとも「馴れ」の度の高い字であろう。このような方角をしめす用語は二十世紀にいたっても変化していないのである。

けれども、これと異なる事例もある(『広韻』による)。

○□・旺・□・王(去声巻第四、漾第四、十一)

○稜・□・呉・□・仄・□・□・□・側・矢・□(入声巻第五、職第二十四)

○零・□・令(去声巻第四、徑第四十六)

○羈・畸・羇・掎・[奇支]・奇・□・妓・□(上平声、支第五)

右において「王」「側」「令」「奇」等は「小韻の首字」ではなく、上位ですらない。しかし、三世紀の韻書においても、そうであったかどうかは不明である。(その上、これらの例は、「馴れ」のもっとも高い字が「小韻の首字」を占めている、という尾崎氏の見解自身にも多少の疑問を抱かせるものである。)また、

○佛・怫・[土弗]・[山弗]・[口弗]・・・(入声巻第五、櫛第七)

において「佛」は「小韻の首字」である。

仏教について長い流伝の歴史を閲してきた唐代においては当然であろう。しかし、仏典の翻訳がようやく盛行しはじめた三世紀の韻書に加いても、この位置を占めていたか否かは不明なのである。(この点、後に詳記する。)

このように架空の存在たる「三世紀の韻書」を基礎にする立論は、ひっきょう史料上の確証なき、一種の「空論」にすぎぬ。

四

このように「三世紀史料の欠如」という基礎的欠落の上に、尾崎説は立っている。

だから、わたしたちは尾崎説の当否を知るためには、三〜四世紀の他の音韻史料によって、これを検証しなければならない。

この目的のために、わたしたちに豊富な史料をのこしているのは、大蔵経典である。(この問題についてはすでに述べたことがあるけれど、(1) 今の尾崎論文検証の主要眼目となるものであるから、重複をおそれず、さらに詳説しよう。)

漢代より唐宋代にいたる、経典の中国語訳の中には、原典内の外国固有名詞(地名・人名等)の漢字音訳が数多く記載されている。しかも、魏晋朝はその中でも最も仏典翻訳の盛行した時期の一つだったのである。

たとえば「大無量寿経」を例にとろう。 (2)

この本の先頭はつぎのようだ。 (3)

我聞キ 下ヘキ。 如シ レ是ノ。一時佛、住二 シ下ヒテ 王舎ノ城耆闍崛山ノ中ニ 一、与二大比丘衆万二千人一倶ナリキ。一切ノ大聖神通已ニ達セリ。其名ヲ曰ヒキ二尊者了本際・尊者正願・尊者正語・尊者大号・尊者仁賢・尊者離垢・尊者名聞・尊者善実・尊者具足・尊者牛王・尊者優楼頻羸*迦葉・尊者伽耶迦葉・尊者那提迦葉・尊者摩詞迦葉・尊者舎利弗・尊者大目建*連・尊者劫賓那・尊者大住・尊者大浄志・尊者摩詞周那・尊者満願子・尊者離障・尊者流灌・尊者堅伏・尊者面王・尊者異乗・尊者仁性・尊者嘉楽・尊者善来。尊者羅云・尊者阿難一 ト。皆如キ レ斯ノ等ノ上首タル者也。

建*は、[牛建]。JIS第4水準、ユニコード728D

羸*の中の羊の代わりに虫。JIS第4水準、ユニコード8803

一見して直ちに判明するように、右にあげられた三十一人の「尊者」名の中国語訳には、二種類の方法が併用されている。 (4)

その第一は「意訳」の方法によるものであり、右の傍点部がそれである。(インターネットは青色表示) (5)

その第二は「音訳」の方法によるものであり、右の傍線部がそれである。(インターネットは赤色表示)

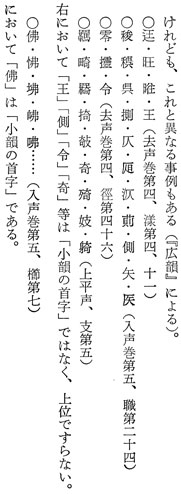

今、問題の第二のケースについて、サンスクリット (6)と対照して表記してみよう。

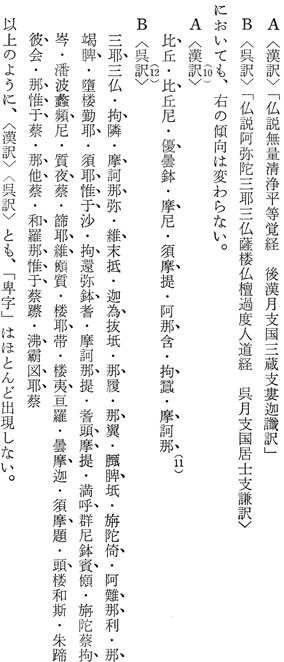

〈魏訳〉 サンスクリット(インターネット上はなし。上の画像を見て下さい。)

第十一尊者 優楼頻羸*迦葉(うるびんら かしょう)

第十二尊者 伽耶迦葉(がや かしょう)

第十三尊者 那提迦葉(なだい かしょう)

第十四尊者 摩詞迦葉(まか かしょう)

第十五尊者 舎利弗(しゃりぶつ)

第十七尊者 (摩詞 まか)劫賓那(こうひんな)

第二十尊者 摩詞周那(まか しゅうな)

第三十尊者 羅云(らうん)

第三十一尊者 阿難(あなん)

一見して明白なように、ここには「邪(や)」「卑(ひ)」「奴(ぬ な)(7)」「烏(う)」といった類の「卑字」は一切あらわれていない。代わって「耶(や)」「賓(ひん)」「那(な)(8)」「優(う)」といった類の字が出現している。

この経典の翻訳者の机の上にあった韻書が偶然にも、これらの文字を「小韻の首字」にしており、それを反映した、と考えることは不可能である。

なぜなら、『三国志』の著者とこの経典の翻訳者は、同一の、もしくはほぼ同時代の韻書をかたわらにおいて音訳をおこなっていた、と見なすほかないからである。

また尾崎氏のいわれる、「文字の馴れ」についても、両者はほぼ同時代の人々であった。(9)

さらに、この「大無量寿経」の別訳たる

A〈漢訳〉「仏説無量清浄平等覚経 後漢月支国三蔵支婁迦讖訳」

B〈呉訳〉「仏説阿弥陀三耶三仏薩楼仏檀過度人道経 呉月支国居士支謙訳〉

においても、右の傾向は変わらない。

A〈漢訳〉 (10)

比丘・比丘尼・優曇鉢・摩尼・須摩提・阿那含・拘蠶・摩詞那 (11)

B〈呉訳〉 (12)

三耶三仏・拘隣・摩訶那弥・維末抵・迦為抜[土氏]・那履・那翼・[月甄]脾[土氏]・旃陀倚・阿難那利・那竭脾・堕楼勤耶・須耶惟于沙・拘還弥鉢耆・摩詞那提・耆頭摩提・満呼群尼鉢賓[イ頬]・栴陀蔡拘岑・播波蠡頻尼・質夜蔡・篩耶維[イ頬]質・楼耶帯・楼夷亘羅・曇摩迦・須摩題・頭楼和斯・朱蹄彼会・那惟于蔡・那他蔡・和羅那惟干蔡[足蔡]・沸覇図耶蔡

以上のように、〈漢訳〉〈呉訳〉とも、「卑字」はほとんど出現しない。

このように検視してくると、問題の真の原因は、韻書の「小韻の首字」や「馴れ」のせいではない、という事実が明らかになってくる。(13)

その理由はつぎのようだ。

当然、「大無量寿経」の翻訳者は西方仏陀の国の僧団の「上首」たる尊者の名に対して、“夷蛮めいた文字”をあてることを好まなかったのである。

このことは、「意訳」の方の名前が「了本際」「正願」「大号」「仁賢」「離垢」といった風に、いかにも有徳の「尊者」たるにふさわしい字面で訳されていることによっても、裏づけされる。

このように、「大無量寿経」において、「卑字」が避けられている、という事実。このことは、逆に言えば、『三国志』東夷伝のばあいには、少なくとも“卑字が避けられていない”という事実を意味しているのである。

なお、念のため、つぎの二点を特記しておこう。

(一) この「大無量寿経」の各種音訳の事例は、けっして孤立した訳例ではなく、むしろ大蔵経中の通常の用字法に属している。(14)

(二) 「卑字」があらわれないのは、右の「漢訳」「呉訳」の例にあらわされているように、けっして尊重すべき「尊者」名だけにとどまらない。

他にも、「那羅延」(魏訳「大無量寿経」)、「越耶国」(仏般泥沮*経〈西晋〉)、「摩竭国」(同上)、「加比延」(同上)といった、いわば通常の固有名詞の場合にも、「卑字」はほとんど出現しない。(15)

右によって、『三国志』の東夷伝・倭人伝の外国音の漢字表記は、「馴れ」や韻書の「小韻の首字」による「純粋表音主義」にもとづくものでなく、夷蛮の国には夷蛮の国にふさわしく、仏陀の国には仏陀の国にふさわしく、それぞれ表記の姿勢が異なっていることが判明したのである。

すなわち、このような史料事実の比較によってみると、『三国志』の夷蛮伝において、夷蛮にふさわしく「『卑字』がえらばれた」あと、歴然たるものが存在しているのである。

沮*は、三水篇に亘。JIS第3水準、ユニコード6D39

(1) 古田著『「邪馬台国」はなかった』第六章 I“「卑字」の新局面”(二七九〜二八七ぺージ)

(2) この有名な「魏訳」には「曹魏天竺三蔵康僧鎧訳」と記せられている。「曹魏」とは「曹氏の魏」である。つまり、曹操にはじまる曹氏を天子とした三国時代の魏朝を指しているのである。だから、この経典は魏の時代に「天竺三蔵」と呼ばれた「康僧鎧」(人名)が訳した、というのである。

もっとも、この「魏訳」の成立期については、各種の異説がある(「浄土三部経上」岩波文庫本、巻末解説参照)。しかしながら、それらの各説も康僧鎧(魏、二五二年)より笠法護(西晋、三〇八年)や宝雲(東晋、四二一年)などまでの時期内のものであるから、魏晋朝(東晋をふくむ)ころの翻訳として大過ないものとおもわれる。

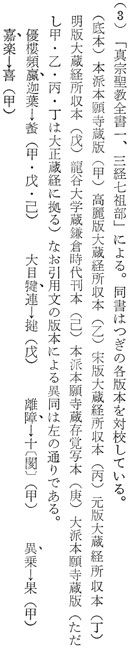

(3) 「真宗聖教全書一、三経七祖部」による。同書はつぎの各版本を対校している。

(底本)本派本願寺蔵版(甲)山。高麗版大蔵経所収本(乙)宋版大蔵経所収本(丙)元版大蔵経所収本(丁)明版大蔵経所収本(戊)龍谷大学蔵鎌倉時代刊本(己)本派本願寺蔵存覚写本(庚)大派本願寺蔵版(ただし甲・乙・丙・丁は大正蔵経に拠る)なお引用文の版本による異同は左の通りである。

優樓頻羸*迦葉→[彖/虫](甲・戊・己) 大目建*連→健(戊) 離障→十〔閾*〕(甲) 異乗→果(甲) 嘉楽→喜(甲)

羸*の中の羊の代わりに虫。JIS第4水準、ユニコード8803

[彖/虫]は、彖の下に虫。

閾*の中の或の代わりに亥。

(4) この引用文のはじめにある「耆闍崛山」はサンクスリットで、Grdhrakutaに当たる音訳である。これに対し、〈漢訳〉の「霊鷲山」の場合は意訳である。(サンクスリットでは「鷲の峰」の意味)

(5) 音訳か意訳か一義的に明白でないもの(「面王」など)も傍点部に入れた。

(6) 「浄土三部経上」(岩波文庫本)漢訳巻上注による。

(7) 現在倭人伝中の「奴国」等の「奴」を「ナ」と読むのが通例であるが、これは「ヌ」「ノ」の方が妥当であると思われる(古田著、前掲書、第四章IV“「奴国」をどう読むか”二二五〜二二七ぺージ参照)。なお、倭人伝中の「卑奴母離」を従来「夷守」の義と解して「ヒナモリ」と読んできた。しかし、倭会中の「卑奴母離」が七、八世紀以降の日本側文献(大和朝廷系)の「夷守」と一致する、という保証はどこにもないのである。すなわち、この「地名比定」の実証的基礎は存在存在せず、その「比定」は学問上恣意的であるというほかない。

(8) 「那」の字は倭人伝においても、「彌彌那利」といった官名表記に用いられている。

(9) 「魏訳」が三〜五世紀間の成立である上、つぎの「漢訳」「呉訳」および「西晋訳仏般泥沮*経」等も、同一傾向をしめしている。

沮*は、三水篇に亘。JIS第3水準、ユニコード6D39

(10) 「真宗聖教全書一、三経七祖部」による。(底本は高麗版大蔵経、対校本として宋版・元版・明版を使用。)

(11) この他にも音訳単語は数多い。今は関連する音をふくむものからあげた。なお「馬師」「牛呵」等は音訳か意訳か不明であるが、もし音訳なら、倭人伝の「邪馬壹国」「都市牛利」と共通する用法である。

(12) 「真宗聖教全書一、三経七祖部」による。(底本、対校本とも、〈10〉に同じ。)

潘波蠡頻尼(高麗版)→螺(宋・元・明版)

(13) このことは倭人伝や大蔵経の中国語訳において、「小韻の首字」や「馴れ」の度合いの高い文字が使用されない、ということを意味しはしない「それらの文字の使用されることはむしろ当然である。確率をとれば比率の高いのも自然である。ただ、問題は“このような見地から、「卑字」使用の事実を解消せしめることはできぬ”という点に存する。そのことを倭人伝と大蔵経の比較がしめしているのである。したがって、両者に共通の用字もまた多いこと、当然の現象なのである。この共通部分こそ「小韻の首字」や「馴れ」と深い関連を有するものであろう。

(14) 「比丘」「比丘尼」「舎利弗」「阿難」等、いずれも大蔵経中通常の単語となっている。

(15) 「優婆夷」(漢訳)「樓夷亘羅」(漢訳)は『三国志』の「東夷」と同じ用字であるが、この「夷」字が「卑字」であるとは断ぜられない。また「屍利滑[立攵]」(仏名ー「呉訳」高麗版)の「屍」の用字は一見「穢字」のようであるけれども、「屍利」という字面は、仏にふさわしき意義をふくんでいる。それゆえ、これも「卑字」使用の類ではない。

五

さらにわたしたちは一歩をすすめよう。すなわち、尾崎論文において、「表意」と「表音」に関する、用語の基本概念が精密性を欠いているという問題である。

尾崎氏は「仏」という字について、つぎのようにのべられる。

「そもそも仏という字が仏陀すなわちの音訳であり、その字をたとえば説文解字が『見不審也、従人弗声』と釈するのはその直前に『相似也、従人方声』と説明される[イ方]字が置かれているのからも明らかなように、[イ方]仏、すなわち『ほのかに、なんとなく』を意味する双声、いいかえれば頭子音を同じくする二字の擬態語の下一字としてであり、そこにあるいは『なにごとのおわしますかはしらねども』類似の寓意のあることを否定はできないかも知れないけれども、Buddhaが一方では義訳語として覚、正覚、聰慧などとも訳されることば(たとえばモニエ・ウィリアムズの辞書でもAwakendという訳語が一番先に置かれている)であることを考えれば、まず単純な音訳と見ておいた方が、なお無難であろう。そしてその仏は、仏家自身みずからそう呼ぶのであることに、いまわれわれは注目しなければならない。漢字の、字義をはなれた表音的用法はその由来するところ遠いのである。」

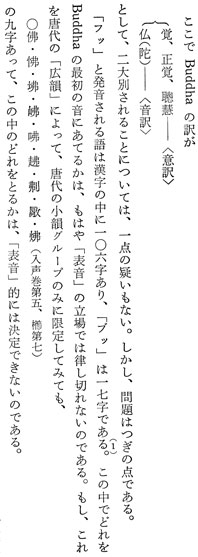

ここで Buddhaの訳が

覚、正覚、聰慧 ーー 〈意訳〉

仏(陀) ーー 〈音訳〉

として、二大別されることについては、一点の疑いもない。しかし、問題はつぎの点である。

[イ方]は、JIS第3水準、ユニコード4EFF

「フッ」と発音される語は漢字の中に一〇六字あり、「ブッ」は一七字である。(1) この中でどれをBuddhaの最初の音にあてるかは、もはや「表音」の立場では律し切れないのである。もし、これを唐代の「広韻」によって、唐代の小韻グループのみに限定してみても、

○佛・怫・[土弗]・[山弗]・[口弗]・[走弗]・[弗リ]・□・[火弗](入声巻第五、櫛第七)

の九字あって、この中のどれをとるかは、「表音」的には決定できないのである。

もっとも、この例では一見尾崎氏の「小韻の首字」説が該当しているようであるけれども、実はそうではない。なぜなら、前記(三の注〈6〉)のように、漢より唐宋にいたる十世紀前後の間に仏教が流行し、その結果「仏」はもっとも代表的な文字となった。その結果、唐代の『広韻』において「小韻の首字」として記載されているのは当然であるけれども、ようやく経典翻訳の盛んになりはじめたばかりの魏晋朝の韻書において、「佛」の字がすでに「小韻の首字」の座を占めていたか否か、それはきわめておぼつかない。これは「言語年代学」にいう、盛衰交替すべき文化的用語の一つだからである。

その上、先ほどのように、経典翻訳の場合「純表音主義」に従ったとは思われないことは、すでに『三国志』との対比によって、明らかとなった。

してみると、この「佛」は「人間」であるから「イ」がつくということと共に、「見不レ審也」という文字のイメージが初期の経典翻訳者にとって、もっとも“似つかわしく”見えたのではあるまいか。

これに反し、たとえば先ほどの「小韻の第二字」に当たる「怫」(いかるさま、おちつかないさま、むすぼれる、の字義)をあてたのでは、何か“小心で、いつもいらいら、くよくよしている外国の神”というようなイメージになって、どうにも似つかわしくないと見えたのではあるまいか。

その端的な証拠として、先の「大無量寿経」の「舎利弗」と対比しよう。「佛」と「弗」とは人偏(にんべん)のあるかないかだけであり、上古音において同音であった可能性が高い。(「委」と「倭」が上古音ではともに「ヰ」と発音せられていたのと同じである。)

ところが、経典の同一の文面に連続してあらわれながら(先記大無量寿経引用の先頭に「佛」が出現している。さらにこの経全体に頻出)「舎利佛」と書かず、「設我得レ弗」(四十八願文)と書かぬ。 (2)

これは「佛」の第一義として「見て審らかでない」という神秘性が「舎利弗」の方ではなく、神聖なる「佛陀」「諸佛」にこそ“ふさわしかった”からではあるまいか。 (3)

以上の事例のしめす問題を法則化しよう。

外国音を「表音」的方法によって漢字表記する場合。

(一) 第一段階としては、現地音に相似する発音をもつ「漢字音群」が浮かびあがる。(表音的相応の段階 ーー 多字段階)

(二) 第二段階として、その中で、“対象にもっともふさわしいと見なされた文字”が一字だけ選択される。(表意的選択の段階 ーー 一字段階)

この二段階の経過は、いわゆる「表音」的方法にとって原理上不可避である。

なぜなら、中国文明ははやくより周辺の外国に対して、卓絶した数の彪大な漢字群を生産していた。したがって、「発音」のみの立場からでは、一つの外国音に対し、必ず相当多量の漢字群が該当資格をもつのである。

しかるに、漢字表記者は実際に表記する場合、この漢字群の中から、必ず一字を撰択しなければならない。しかも、その漢字群の中の各個の漢字はそれぞれ独自の意味をもち、一つ一つ個性あるイメージを形成している。(そのためにこそ、同音漢字個々が別々に果たす役割があるのである。)

だから、漢字表記覆とって、この“漢字個々のもつイメージ”は素通りできぬ。第二段階の「同音中の一字選択」の際に、「A、対象たる外国名辞の性格 ーーB、該当漢字固有のイメージ」という(AーーB)間の対応関係か浮かび上がってくるのである。

ことに、Aが「夷蛮の国」とか「仏陀の国」といった風に、特異な性格をになっているときには、なかんずくこの要素(対応関係)は無視できぬものとなるのである。

これに対し、尾崎氏は遺憾ながら「表意」と「表音」という、大まかな二大別の弁別のみにとどまられた。そのため、後者たる「表音」の方法の中に必然的に介入してくる「表意的選択」、いいかえれば「一字選択の表意性」の問題(4) に対し、これを細心に分析されることがなかったのである。

そして右の第一・二段階を通じて、これを純「表音」的なものとして処理しようとされたのであるけれども、魏晋朝を中心とする経典史料の検証は、尾崎氏の「推測」を明白に裏切る結果をしめしていたのである。

以上によって、尾崎氏が最も重要な論点として第一に提起された「純粋表音主義的な理解」は、 ーーそのとうてい成立しえぬことか必要にして十分な証明を見たのである。

(1) 諸橋轍次『大漢和辞典』

(2) この「佛」と「弗」との使用区別は「卑字」と「貴字」とのようにきわだったものではないから、ある時期に「舎利佛」「弗陀」というような表記のあらわれた可能性は絶対的には否定できない。しかし、大無量寿経(魏訳)のような「舎利弗」「佛」という表記が一般化し、流布されているのは、やはり本文にのべたような理由によるものと思われる。

(3) 弗」は、〔説文〕弗、矯也、从二、ノ厂一、从二韋省一。〔玉篇〕弗、不レ正也。〔韻会〕弗、違也。として「もとる」の字義である。他に「おさめる」「のぞく」「うれえる」「ほのか」「ず、あらず」「はやいさま」等の意味がある。

(4) 尾崎氏が「・・・寓意のあることを否定はできないかも知れないけれども」という屈折した形で軽く触れられた点にこそ問題の急所が存在したのである。(前記引用文参照)

六

尾崎論文に対する、わたしの再批判。

「わたしは『三国志』の、全体としての無謬性など一切主張していない。」

これに対し、尾崎氏は「『三国志』誤らずとするのは早計だ」とし、終始、わたしがあたかも『三国志』無謬説をとなえているかのように論弁しておられる。しかし、これは遺憾ながら、全く氏の誤解である、といわざるをえない。

わたしが先の論文「邪馬壹国」において行なったのは、『三国志』六十五巻の「壹と臺の全調査」である。この調査の目的は、『三国志』成立時より現存最古の版本(宋紹煕本・紹興本)までの間における・代々の書写者・版刻者の筆跡状況の復元調査である。もし、この間において、「壹と臺」の両字が筆跡上酷似していたとすれば、問題の「邪馬壹国」以外にも、ある程度の錯誤が生まれるのが自然である。しかも、『三国志』全体に多量の「壹と臺」があればあるほど、この調査方法のもつ確率上の意義はいよいよ高いであろう。そして調査の結果は、両者間の錯乱が全く存在しないことをしめしていたのである。

この調査は何等“『三国志』全体の無謬性”を立証しようとするものではない。逆に、一般に書写・版刻者間における誤写・誤刻の可能性を認めるからこそ、特定文字に対する限定的な検査・追跡の必要性が生まれるのである。氏の論難されるように、あらかじめ「『三国志』誤らず」とするならば、わたしはこのような手数をかける必要がないのである。(またそのような命題に到達するためには、右のような「壹」と「臺」だけの調査では全く適当していないことは自明である。)

さらにこれを方法論の立場から考えてみよう。

もし、『三国志』の無謬性という一般的な信念から、特定文字が錯乱していないことを立論しようとするならば、当然それは方法的なあやまりである。同様に、『三国志』全体の可謬性をとなえることによって、特定文字の錯乱を立論するならば、それもまた、同じく方法上のあやまりなのである。だから、わたしの論証をもって、あたかも「『三国志』全体の無謬説」であるかに見なそうとする尾崎氏の立論は、批判としての方法論上、遺憾ながら、大きな“まとはずれ”を犯しているというほかないのである。

さらに、この問題に関する尾崎氏の二つの論拠を検査しよう。

(一) 「邪馬壹国」の場合、中国人にとって、異国の国名であるから、あやまりやすい、と尾崎氏は言われる。中国内部の、物の名前とは、「知られ」の程度がちがう。だから、中国内部の場合を主とした統計では、論証としての意味をもたない、と言われるのである。

これは一見、もっともに見える。しかし、このような一般論から、特定の文字「邪馬壹国」のあやまっていることを「立証」することはできない。

なぜなら、尾崎氏の言われるのは、一般的可能性の問題にすぎぬ。氏はここからすすんで、“『三国志』中の夷蛮伝においては、他の伝と異なり、「壹」と「臺」の錯乱が数々見られる”という「実証」へとおもむかれるわけではない。 ーー史料上の事実はこれと反し、『三国志』内には、そのこと(中国内部と異なり、夷蛮の名辞には「壹」と「臺」の錯乱があること)の証明を何等ふくんでいないからである。

しかも、原則的な一般論の間題としては、尾崎氏の見地に反して、つぎのように言う方がより正当であろう。

すなわち、「知られ」の程度は、人々の各階級・部署によって異なる。中国の一般庶民にとってこそ異国の国名など「知られ」の度合いは少ないであろう。

しかし魏朝の史官や中国代々の朝廷直属の学者や版刻の責任・監修者たちにとっては、隣国である夷蛮の国名は職掌上、きわめて重要だったはずである。彼等は、たとえあれやこれやの身辺の雑事・俗情には家人・奴碑等よりうとくとも、隣接国の中心国名については、その得音心とする、主たる知識領域に属していた。それをあやまって書写・版刻することについては、奉勅史書や勅版本の性格上、ことに慎重に慎重を期したはずである、と。

つまり、「知られ」の度合いは、決して中国人全般に一様に共通のことがらではなく、その所属する階級や日常の各自の職掌によって、それぞれ異なるのである。

すなわち、「隣国の中心国名表記の重要性」から見れば、むしろ奉勅刊本において、誤刻の可能性は少ない、と見なければならない。だから、尾崎氏のように“中国人は中国内部のことには強い。しかし、外国のことには弱い。だから、まちがえたのだろう”というような論法は、あまりにも粗放な論理であると言わなければならないのである。

さらに、宋紹煕本が北宋咸平六年の奉勅刊本の再刻と見られ、宋紹興本が各ぺージ一葉一葉に版刻責任者の名を印刻している、というように、これら刊本の公的性格からみると、以上の側面は一段と強調されねばならぬであろう。

(二) 以上にのべたように、尾崎氏の論法には、わたしの論文の批判としては、一種の“まとはずれ”が方法上存在している。このことを端的にしめすものは、氏のあげられた次のような具体例だ。

氏は『三国志』中、魏志三十烏丸鮮卑東夷伝冒頭の序文のあとに、五世紀の裴松之によって註記された「魏書(1)」の中の「匈奴壹衍[革是]単于」が、実は『漢書』六十四「旬奴伝」にあらわれた「壷衍[革是]単于」のまちがいであるという指摘をしたのち、

「壱でないものを壱にしたこのただ一つの個所の存在することによって、『三国志』の邪馬壱誤まらずという命題は、全くその支えを失うのである。」

と言われるのである。

[革是]は、革に是。JIS第3水準、ユニコード97AE

この行文には、氏の陥られた一種の“錯覚”がよくあらわされている。すなわち、わたしがあたかもつぎのような二つの主張をしているかのごとく、氏は思っておられるようである。

(1). 宋本(紹煕本・糾興本)においては、“裴註部分をふくむ、版本の総体”について、すべて無謬である。

(2). 「壹」という文字は、他のいかなる文字とも、あやまることのない文字である。

右の(1). についてのべよう。

わたしが『三国志』本文全体の無謬性を主張していないことはすでにのべた。ところが、それどころか、『三国志』本文にさえ属しない、五世紀の裴松之による加註引用の「魏書」を、今の事例にされるのは全く無意味である。

わたしが裴註部分をふくむ『三国志』宋代版本(紹煕本・紹興本)総体の無謬性をうたっていてこそ、はじめて氏の反論は反論としての意味をもつ。しかし、そのような版本総体の無謬性主張など、わたしの一切関知しないところである。だから氏の反論は、方法上全くの“まとはずれ”に陥られた、というほかない(この問題にっいては、のちに再論する)。

つぎに(2).についてのべよう。

わたしはこの(2).のような主張も一切有しない。先にのべたように、わたしの検証したのは、ただ「壹と臺」との間の異同錯失の問題だ。その一点に検証対象は厳しく限定されているのである。だから「壹と壷」の間の錯失問題など、わたしの論証にとって、無関係だ。まして『三国志』にあらざる他書について、わたしがそれを論ずる必要は皆無である。だから、わたしの検証結果の報告は、この類のことにはふれていないのである。

ちなみに、「壹」は『説文』に「壹、[女専]壹也、从二壷吉一、吉亦声」とあるように、壷と吉との合字である。また『説文通訓定声』では、「壹、専一也、从二壷吉声」とある。このように「壹」は文字の成り立ちからして「壷」とは深い関連性・相似性をもっている。だから、この両字間の錯失は、もっとも生じやすいと見なければならないであろう。

しかし、そのことは何等「壹 ーー 臺」間の錯失という、そのことの論証とは関係がない。思ってもみよう。“Xという文字はAという文字と錯失している” ーーこの指摘によって、Xが別のAという文字と錯失しやすいということの論証になるのだろうか。

[女専]は、女偏に専。JIS第4水準。ユニコード5AE5

尾崎氏は不幸な錯覚に陥っておられるようである。

(1) 王沈「魏書」魏志一七六回、蜀志八回、呉志四回引用。(裴松之による)

七

尾崎論文に対する、わたしの再批判の第三点はつぎのようだ。

「わたしの史料批判の根本は、原文改定者には、改定のための“必要にして十分な論証”がきびしく要請される、という一点である。」

これに反する史料取り扱い態度をあらわにしているのは、尾崎論文のつぎの一節である。

「たとえば孫賁の父、羌の字(あざな)が聖壹であるか聖臺であるか、いくら議論をめぐらしても、その反対の可能性を払拭はしきれない(と私は感ずるのだがと。)」

これは、例の「知られ」論(国内と夷蛮との「知られ」のちがい)の一節であるが、わたしの方法にとって看過しえないのは、この一節にあらわされた、尾崎氏の史料処理の熊度である。

この「聖壹 ーー 聖臺」問題は、わたしの論証にとって、重要だった。なぜなら、

(i) 『三国志』の本文中であり、

(ii) 「壹 ーー 臺」間の異同である、

という二点において、まさにわたしの論証内容そのものに該当していたからである。

しかも、この「聖壹」が「聖臺」のあやまりである、という論定は、元の赤*経 ーー清の盧弼ーー 現代中国の学者(1)の代々にわたっていた。

赤*は、赤に邑篇。JIS第3水準、ユニコード90DD

重出をいとわず、その論証の要点を再記しよう。(2)

わたしはこの問題につき詳細に検討を加えた結果、つぎの各点を認識した。

(A) 赤*経の弟子、荀宗達が註記しているように、赤*経は「聖臺」と刻した刊本を見たのではない。つぎのような「理路」に立って「原文改定」を行なっただけなのである。

(B) 三人兄弟の中の二人まで共通字「臺」を有している(次男・文臺、三男幼臺)から、父親も「聖壹」ではなく、「聖臺」であろう。

しかしながら、この赤*経の系譜解読はあやまっていた。さてここで清の盧弼はこれを訂正し、つぎのような「理路」におきかえたのである。

(B)' 三人兄弟の中の二人まで共通字「臺」を有しているから、長男も「聖壹」でなく、「聖臺」であろう。

後代の中国において、兄弟相共に一字を共有する事例は存在しよう。(4) しかし問題は、三世紀の『三国志』の中において、そのような慣例が存在するか否かである。しかるに、『三国志』内の系譜調査は、右の盧弼の「推定」を裏切っていた。

孔子を「仲尼」というように、「伯・仲・叔・季」をもって字(あざな)に冠せしめる方法は、『三国志』中においても、よく出現する。もちろん、この場合、一字を共有しないのである。しかも有名な蜀の劉備の場合など、兄弟中二人(長、次男)は「公」字を共有しながら、三男は「公」字を有しないのである。(父の劉備も、「玄徳」であるから、「公」字を有しない。)

以上の検証によって「兄弟三人中、二人が一字を共有すれば、他の一人も、その文字を共有していたはずだ」という「理路」は否定された。

だから、もはや原文の「聖壹」を「聖臺」に改定すべき根拠は存在しないのである。しかるに、客観的な根拠なしになお、“この聖壹は聖臺のあやまりだと自分は考えたい”というなら、それはもはや単に主観的・恣意的主張にすぎないこととなろう。

しかもなお、『三国志』内の系譜調査はつぎのような状況を摘出した。

(i) 「伯・仲・叔・季」というように、兄弟順を明示しない場合も、『三国志』にはしばし出現している。しかし、その場合で長男については、何等かの形で第一子たるにふさわしい文字(嗣、高など)を有していることが多いのである。

(ii) このような傾向からみると、長男にとって「聖壹」という字(あざな)は、右の三国期の字命名状況によく適合している。

以上である。実は、最初の「兄弟一字非共有」の事実のみで、原文改定の「理路」拒否するに、必要にして十分である。その上なお、右のような「長子特定字傾向」が見られるのであるから「原文改定」の「理路」は全く消失したといわねばならない。

このような論証の経緯は、わたしの論文中に詳細に記述した。にもかかわらず、なお尾崎氏が「いくら議論をめぐらしても、その反対の可能性を払拭はしきれない」と論弁されるのはなぜであろうか。

尾崎氏は、片方に赤*経ーー盧弼説、他方にわたしの説を半々に見やりながら、“自分はどちらにも与(くみ)しない”として「中正」を保っておられるかのようである。対立説両者とも、論証不十分の「推定」説を開している、という状況下なら、それもよかろう。しかし、今、わたしの立場は明白だ。「原文が間違っているという、必要にして十分な論証なしに、と、原文を改定することはまちがっている」 ーーこの一点につきるのである。

だから、もし誰人かあって、なお「赤*経ーー盧弼説」に魅力を感ずるなら、そのために「必要にして十分な論証」を行うべきなのである。もしそれができなければ、「原文改定」に奔るべきではない。

(1) 北京中華書局出版、一九五九年標点本『三国志』(全五冊)

(2) 古田第一論文「邪馬壹国」七八〜八三ぺージ〔補注〕

(3) 同〔補注〕七九〜八一ぺージ

(4) 宋朝においては「不」「善」「汝」「崇」「必」「良」「友」等の字を各世代(兄弟・従兄弟)において共有する。(『宋史』三表巻第十五、百衲本所収、元至正刊本)また明朝は「木」「火」「土」「金」等の「つくり」や「へん」を各世代の名に含ましめる。(この点、上田早苗氏の御教示をえた。)

八

尾崎論文に対する、わたしの再批判の第四点は、裴松之の「校註方法」の問題である。

「裴松之は、『三国志』と同時代の史書・資料二七二種を対比して、二〇二〇回にわたって、異同を精細に検証した。」 (1)

これに対し、尾崎氏はつぎのように言われる。

「書物として比較的小さい『三国志』でも、巻子にすれば六十五巻もあるのである。書物を置く場所として考えても見るがいい。『三国志』の、さまざまのテキストを机上に並べ、Aのテキストを見、Bのテキストを見、Cのテキストを見て、そして本文を定める、というようなことはまず考えられない。」

この一文は、わたしにとって、もっとも不可解な一節である。氏が研究の際、どのような「机の使い方」をされるか、もちろんわたしの知るところではない。しかし、二七二種の本を対比するのに、“全部一ぺんに机上にならべる”必要は全くない。それが『三国志』時代の同時代資料であろうと、『三国志』自体の異写本の類であろうと、要は問題の個所に関する、A・B・C等の該当個所を一つずつ机上で対比すればいいであろう。

このような氏の、失礼ながら、いわば“他愛ない”論議に対して、一種の「真実味」をそえているのは、右の文の直後につづくつぎの実例である。

「古田論文に裴の用意として引かれる『見諸書本、苟身或作句身』は、なるほどそれはそれとして結構だけれども、諸種の異本の検閲、と取るのはどうか。諸(これ)を書本に見るに、つまりせいぜい『テキストによっては』ぐらいのことで、おそらくかれの三国志に関する読書の一経験を語るほどの事柄ではないであろうか。」

つまり、わたしが先の論文で、「見諸書本」を「諸書(の)本に見るに」と解し、裴松之が同一事項(この場合は「苟身」と「句身」のちがい)に対して、各種の別書や異本の類を対照している、と論じたのに対し、尾崎氏は、この「諸(ショ)」は「之於(シオ)」の合字としての用法であると解されたのである。

わたしの解した「諸=もろもろ」の用法が現代日本にも多く用いられている用法であるのに対し、「諸=之於」の用法は特殊用法である。その上、ここは後者の用法だ、と指摘されたのが中国語学の「専家」であるから、この点、一見わたしの不用意な解読であったかに見えるかもしれぬ。

事実、先にあげた佐伯有清氏の論評(一九七〇年)では、この実例をあげ、尾崎氏がよくわたしの論文の杜撰さを反証しえたかのように指摘しておられるのである。

しかし、わたしにとっては、問題の文脈は、あくまで実証的に、すなわち裴松之の用語・用文・語法の検証によって、解読さるべきだ、と思われる。すなわち、『三国志』の中には二六六個の裴松之の自評(地の文)が註記されている。したがって、そのすべての文例を史料として、その全用例から帰納しなければならないのである。

その検証に入る前に、『三国志』以前の例を見よう。

確かに「諸=之於」の例は古くから存在する。

(1), 諸、之於也、礼記檀弓、兄弟吾哭二諸廟一、言レ哭二之於廟一也、宣二年左伝、眞*二諸タク*一以興レ之、言レ眞*二之於タク*一也。(『経伝釈詞』補)

眞*は、宀に眞。JIS第3水準、ユニコード5BD8

タク*は、JIS第4水準、ユニコード69D6

(2), a 邑二諸綸一。(『左氏』哀、元)

b 邑二之於綸一。(『史記』呉世家)

これらの例によって「諸=之於」例が古くから存在したことは明らかである。ただし(2),において、左氏の文の「諸」がのちの漢代の『史記』段階では「之於」という通常の形に直して使用されているのが注目される。

これに対し、「諸=もろもろ」の用法も、古くから存在した。

諸徳之発也(礼、祭統)。諸、衆*也(疏)。

諸人皆争学レ之(淮南子、脩務訓)。諸、衆*也(注)。

諸、詞之総也、非レ一也。(一切経音義、二十四)

諸、一曰、衆*也。(集韻)

右の「衆*」は「衆」の正字であり、「多い」の意義である。

以上のように、「諸」には「之於」「もろもろ」の両義ともに、裴松之の五世紀以前に存在した。それ故、この問題を決するためには、はじめにのべたように、『三国志』内の裴註二六六個の検証によるほかない。

「諸」は全裴註の中で十六個出現する。(今、問題の一個所を除く。)

(一), そのうち、十五例は明白に「もろもろ」の意義である。

起二太極・昭陽諸殿一。(太極・昭陽の諸殿を起こす)(魏志第二)

然漢氏諸帝、雖一尊父為レ皇、・・・。(然るに漢氏の諸帝、尊父、皇為りと雖も・・・)(魏志第十三)

昶諸子中、湛最有二徳誉一。(昶の諸子中、湛最も徳誉有り) (魏志第二十七)

(二), 一例のみ、「之於」「もろもろ」のいずれにも、とりうるケースが存する。

而廟門外無レ之、問二諸長老一、(而るに廟門の外、之(これ)無し。 ーー諸(これ)を長老に問うに・・・。)(魏志第四)

(三), 明白に「之於」の例と見なすべき例は絶無である。

(四), これに対し、「之於」の形が三例出現している。

施二之於己一。(之を己に施す)(魏志第十)

載二之於篇一。(之を篇に載す)(呉志第七)

雖レ失二之於明帝一、(之を明帝に失すと雖も)(呉志第七)

以上のように、「諸=之於」の証拠となる用例が絶無である上、明瞭に「之於」の文形を使用している。したがって、裴松之の地の文体には「諸=之於」の使用慣例の存在しなかったことは明白である。その上、問題の個所が「もろもろ」の義であることをさらに決定的にするのは、つぎの点である。

(五), 裴松之の地の文中、七例にわたって、「諸書」という単語が使用されている。

臣松之検二諸書一、都無二此事一。(臣松之、諸書を検するに、都(すべ)て此の事無し)(魏志第四)

臣松之案二諸書一、韓[荀/大]或作二韓猛一。或云二韓若一。未レ詳二孰是一。(臣松之、諸書を案ずるに、韓[荀/大]、或は韓猛に作る。或は韓若と云う。未だ孰れが是なるかを評らかにせず)(魏志第十)

この「諸書」とは、他でもない。裴松之が『三国志』と対比した二七二個の同時代史料を指す概念なのである。

(六), このことは、裴松之が「本伝」(『三国志』)と「諸書」とをしばしば対比させていることから、一層明確に判明する。

案二本伝及諸書一、並云、・・・(本伝及び諸書を案ずるに、並びに云う・・・)(魏志第十四)

臣松之、案二本伝一云、庚以二景元中一坐レ事誅、而干宝、孫盛、習鑿歯諸書、皆云二正元二年一、・・・景元与二正元一相較七八年、以二濤行状一検レ之、如二本伝為レ審。(臣松之、本伝を案ずるに、云う、庚は景元中を以て事に坐して誅せらる、と。而して千宝、孫盛、習鑿歯の諸書は、皆、正元二年と云う。・・・景元と正元とは相較ぶるに七八年、濤の行状を以て之を検するに、本伝の審らか為るが如し・・・。)

(魏志第二十一)

右の例によってみても、「本伝」に対する「諸書」という概念が用いられていること明らかである。

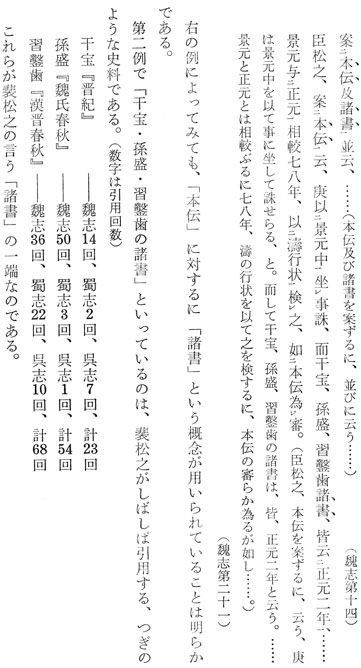

第二例で「干宝・孫盛・習鑿歯の諸書」といっているのは、裴松之がしばしば引用する、つぎのような史料である。(数字は引用回数)

干宝『晋紀』 ーー魏志14回、蜀志2回、呉志7回、計23回

孫盛『魏氏春秋』 ーー魏志50回、蜀志3回、呉志1回、計54回

習鑿歯『漢晋春秋』ーー魏志36回、蜀志22回、呉志10回、計68回

これらが裴松之の言う「諸書」の一端なのである。

(七), また、裴松之の地の文の中に、時として「諸書記」(諸書の記)という表現があらわれる。これは「諸書本」(諸書の本)という表現(問題の個所)と対比さるべき表現である。

○臣松之案、諸書記、是時帝居二北宮一。・・・。(臣松之案ずるに、諸書の記、是の時、帝北宮に居す。)(魏志第二)

○又案二諸書記及諸葛亮集一、亮亦不レ為二太子太博一。(又諸書の記及び諸葛亮集を案ずるに、亮も亦太子の太博為らず。)(蜀志第三)

すなわち「諸書の記」が“諸書の記する所”“諸書の記事”の意であるのに対し、「諸書の本」は“諸書の写本・刻本の類”を指しているのである。

このような「本」の用例は、裴松之の地の文に左のように出現する。

〇十七条失レ本。故不レ載。(十七条、本を失う。故に載せず)(呉志第十三)

以上によって、尾崎氏の採択せられた訓読「諸(これ)を書本に見るに」が、この場合不適切であることは明らかである。

(1)今、その全検出例中より、裴松之が五十回以上引用したもののみを摘出して、左にしめすこととする。

〈書物名(また人名)〉 〈魏志〉 〈蜀志〉 〈呉志〉 〈総回数〉

王沈 『魏書』 一七六 八 四 一八八

『魏略』 一五四 一四 〇 一六八

虞溥『江表伝』 二 四 一二〇 一二六

『呉書』 一四 三 九五 一一二

郭頒『世語』 八五 三 〇 八八

張勃『呉録』 〇 一 七七 七八

『英雄記』 五六 一一 五 七二

習鑿歯『漢晋春秋』 三六 二二 一〇 六八

『博子』 五〇 三 一 五四

孫盛『魏氏春秋』 五〇 三 一 五四

孫盛(曰)(云)(評) 三二 九 一〇 五一

(最後の項は、「孫盛曰」「孫盛云」「孫盛評」の三種とも集計したもの。)

(2)古田第一論文「邪馬壹国」六四ぺージ上段

(3)もしかりに尾崎氏のように読んだとしても、「書本」は“複数”をも意昧しうるのであるけれども、氏はこれを“単数”として解されたようである。

九

尾崎論文に対する、わたしの再批判の第五点は、史料批判の方法の問題である。

「一つの文献に対して、各種の異本が派生している場合、必ずそれらの異本に対して、“史料としての信憑性”を検証しなければならぬ」

これに対して尾崎氏はつぎのように言われる。

「もし三国志の場合にも、現行諸刊本すべて一つの祖本、この場合すなわち咸平本を承けるものであったとしたら、諸刊本に共通する或る一つの文字の正当性を、他の資料との隔絶において主張したとしても、そこに一体どれほどの意味があるであろう。逆に私の推測のごとく、紹興刊本また咸平の重刻であるとするなら、同じ祖本にもとづく紹興、紹煕両刊本相互の間に存する異同は、テキスト間の、個々の文字のありようのちがいにのみ頼る議論の、よって立つべき基盤のはかなさを、如実に示す絶好の材料としてそこに見出されるであろう」

つまり、これを一言にいえば、氏は

北宋威平本(祖本) → 南宋紹興本(A)

北宋威平本(祖本) → 南宋紹煕本(B)

という伝来を想定し、右の二南宋本に「邪馬壹国」が共通していたとしても、それは共に祖本たる北宋咸平本の分岐にすぎぬから、信憑するに足りぬ、といわれるのである。

この地点から、さらに尾崎氏は『太平御寛』所引の魏志に注目すべきことを説かれる。

「ひるがえってたとえば、御覧に引く魏志のごとき、今日われわれの見ることのできる最も古い御覧は南宋蜀の刊本であって、その刊刻の時期において、成平には譲るにしても、御覧そのものの成書は、北宋太平興国八年(九八四)と記録されていて、それは咸平六年を溯ること二十年である。そこに現行三国志諸刊本には見られないような形のものが見出されたとしても、何の不可思議もないだろう。・・・(中略)・・・刊本三国志のみによって、邪馬臺のあるまじきことをいうのは、恐らく正しくないのである。(1) 」

すなわち、氏は『太平御覧』所引の魏志中に「邪馬臺国」とあるのをもって、右の北宋咸平本とは別種の祖本に淵源するものとして、これに史料上の価値を高く認めようとされているのである。

(氏が「ともあれ今の私は、女王卑弥呼の都する国の名として、どれを取るかとなれば、かなり強く邪馬臺に向って傾斜する気持ちのあることを、告白しなければならない(2) 」と言われるとき、史料的には『太平御覧』所引の魏志に従われることとなるのである。)

この尾崎説に対し、わたしの立場はつぎの通りである。

一個の文献につき、幾種類かの写本類が存在するとき、必要なことは、その各種の異木の内実が

(A), 自己の直面した書写原本(版刻原本)をそのまま変改せずに伝写しているか、それとも、

(B), 後代人たる自己の所見をもって、書写(伝刻)に改変を加えているか、

そのいずれであるか、の検証である。それが、現存テキストを媒介として、木来の原形に遡原するための、必須の分析である。

この立場から見ると、『三国志』紹煕本・紹興本はきわめて原形に忠実であると認められるのである。なぜなら、「会稽東治」「景初二年」「一大国」等について、いずれも後代(唐宋代)の知見からは異様に見えていたにもかかわらず、これに「改定の手」を加えていないからである。

これに対し、『後漢書』は「会稽東治 → 会稽東冶」の変改を行い、『梁書』は「景初二年→景初三年」の変改を行い、『梁書』『北史』は「一大国→一支国」の変改を行なった。

これらは当然、後代の知見からは、その改定を正しと信じて行なったのであるけれども、史料批判はいずれも南宋紹煕本・紹興本の方が原形を遺存していたことをしめした。(この点、すでに古田著『「邪馬台国」はなかった (3)』において、その論証をしめした。)

ただ「対海国」のみは、南宋紹煕本のみこの形をとり、紹興本および後代の『三国志』刊本は「対馬国」としている。この点、紹煕本の方が原形を伝え、紹興本は「対海国→対馬国」という改変を加えたものと見なされる。(この論証も、前掲書に記した。)

これに対し、『太平御覧』所引の魏志はどうだろうか。すでにわたしの第一論文にしめしたごとく、はなはだ奇怪な「改定の手」を加えている。すなわち、『三国志』原本では倭国内の「下戸対大人」という階級差別の状況の活写ともいうべき描写を、換骨奪胎して、倭国の使が中国に来て卑屈きわまる屈従の態度をとったという文面に改変しているのである。(第一論文「邪馬壹国」四九ぺージ。前掲書にも叙述。)

このように露骨な、「悪質」とさえ言うべき改変を原文面に加えてはばからず、しかもこれを堂堂と「魏志曰」として、直接引用の形状で掲載する『太平御覧』。これを尾崎氏が、別種の正当な祖本の正確な伝写・伝刻であると称されるのは、わたしにとって不可解である。

さらに氏は「引書の粗雑などは、みだりにいうべきではないのである」と、わたしの論証(『太平御覧』所引「魏志」の信憑性を否定する論証)をたしなめておられるようである。しかし、「みだりに」という言葉は“論証なしに論断”する立場に対する批評としては、たしかに適切であろう。けれども、わたしは『太平御覧』所引の「魏志」なるものの信憑すべからざる理由について、具体的に論証を行なった。これに対し、尾崎氏は『太平御覧』所引の「魏志」の信憑性の論証をおこなうことなしに、その史料価値を高くしようとしておられるのである。

ここで史料としての各種異本(テキスト)に対する態度についてのべよう。 (4)

(1). (A・B・C・・・X)の各種テキストがあったとき、まず、これらの諸史料に対等の価値を付する。

(2). 今、問題となっている各個別々の個所につき、右の各テキスト中で、それぞれ自分が適切と見なすものを抜き出して採択する。

右の方法は一見「公平」に見えながら、その実、大きな方法上のあやまりをおかしている。

なぜなら、各テキストに対し、形式的「同等の価値」を付与したままで処理を行うのであれば、あとは各個の個所について、各テキストのいずれを取捨するかは、全く「論者の識見」「論者の判断」にゆだねられてしまう。 ーーつまり、“後代人の主観”という恣意性が「至上の基準」として権威化されるほかないからである。そしてこの主観的な「識見」にもとづく選択をもって、「史料批判」と称することとなるのである。

これを換言すれば、“古刊本にはあやまりが多い”“各異本は平等にとりあつかうべきだ”等と称する立場は、一見「客観主義」のよそおいをとりながら、逆にその本質において、自己の「主観」を絶対化し、これに依拠する立場である。 ーーこれが従来の研究方法のおちいりやすかった基本的な問題点であると思われる。

これに対し、わたしにとって史料批判の正しい方法はつぎのようだ。

あくまで各史料内部の、全体としての徴証、差異点の正確な対比によって、それらの異同の生じた原因と史料の様態を追跡し、もって各史料の信憑性を客観化する。これが史料に対すべき、唯一の正しい道である。

この点、遺憾ながら、尾崎論文にあらわれた史料処理の仕方は、わたしの史料批判の方法とは、本質的に異なっていると言わざるをえないようである。(この問題については、本稿末の〈補論〉「史料批判の条件について」において詳記する。)

以上によって、尾崎論文の反論に対する、わたしの再批判の根本をのべた。

その反論のいずれについてみても、あるいは誤断に属するものであり、あるいは氏の錯覚にもとづくものであった。そして何よりも、史料批判の方法の本質的相異にもとづくものであることが判明することとなったのである。

(1) 尾崎氏前掲論文「邪馬臺国について」五二〜三ぺージ

(2) 同右論文五四〜五ぺージ

(3) 前掲書(一九七一年、朝日新聞社刊)

(4) 氏は (1)部分の引用の直後に「少なくとも魏志倭人伝をいうとき、ひとは御覧所引のそれをも、そこに関する眼り、独立した三国志の一本、あるいは少なくとも三国志の一本を伝えるものとして、扱わなければならないだろう」と書かれ、一見諸異本の一つ(紹煕本・紹興本と並ぶ一異本)としての権威を『太平御覧』所引の魏志に認めよう、というにとどまるかに見えるのであるが、氏自身は「邪馬臺国」という字面への傾斜を深くされていること(2)の引用部分のしめすごとくである。その際その依拠史料をこの『太平御覧』所引の魏志におかれているのであるから、結局、これを原形遺存の正本の引用として、高く評価しようとしておられるのである。

古代史再発見1 卑弥呼と黒塚

闘論コーナー へ

ホームページ へ