(注)羅振玉等編『増訂碑別字』

本資料では、丸数字は○1は、(1)に変換しています。

邪馬壹国の諸問題 ーー尾崎雄二郎・牧健二氏に答うーー 一〜九、十・十一、十二・十三、補注1,補注2、補注2の注、補論

古田武彦

十

以上によって、尾崎論文に対する再批判の大綱を終えた。つぎに、氏の論稿中にちりばめられた、わたしの論文への反論のための、九つの具体的な事例について、簡明に反証を加えよう。

(1), 水谷論文について

尾崎氏は、“倭人伝中の現地音の漢字表記には、一字一音による純粋表音主義が貴かれている”という自説を展開された中で (1) ーー音韻上、中国語と梵語との間には、

平声(中国語) ーー長母音(梵語)

上声(中国語) ーー短母音(梵語)

の対応関係があるとして、その証拠に、

水谷真成「梵語音を表わす漢字における声調の機能 ーー声調史研究の一資料ーー (2)」

を引用された。(3)

ところが、この水谷論文を実際に検証すると、右の結論は「八世紀後半期における状況」としてしるされているものである。その上、水谷氏はその論文の冒頭につぎのようにのべておられる。

「五世紀末期の沈約が口にする『四声』と唐代の近体詩にいう『四声』とが、その『内容』において〈同じ〉であるという確証もなければ〈違う〉という明認も、われわれは今のところ与えられていない。これを事実と知りながら、なおややともすれば、同じく『四声』と言い同じく『平上去入』と称するがために、沈約の『去』、沈[イ全]期・宋之問の『去』も白楽天の『去』と何等変りなきものとして等置しがちである。それはあたかも、今日の北京語の『平』・呉語の『平』も粤語における『平』と、同じく『平』と呼ばれるがために同一の調型であるかのごとく受取ることが誤りであるのと、同じ間違いを犯している虞れがあるのである」

沈[イ全]期の[イ全]は、人偏に全。JIS第4水準、ユニコード4F7A

つまり水谷氏は、五世紀と七、八世紀とを同一視し、それを前提とした立論をしてはならぬ、と厳にいましめておられる。まことに周到な学的用意といえよう。ところが尾崎氏は当然右の水谷禁言を知りながら、水谷氏の八紀世後半の結論をささえとして、三世紀の文献たる『三国志』を推断しておられるのである。

なるほど、これに対して尾崎氏は「ややおくれる資料であるけれども」という一句だけは冠しておられる。しかし、この一句は決して水谷禁言をおおうに足りない。当然、三世紀と八世紀後半との同一性を慎重に論正すべきであるにもかかわらず、それを尾崎氏は無視されたのである。

この点、唐・宋の韻書を史料として、現存せぬ三世紀の韻書に推断を及ぼされた先述第二〜四節の間題のときの「依拠史料時代性の飛躍」と軌を一にしているのである。

(2), 「親魏倭王」の称号と「卑字」との相関関係について

氏は、わたしが“倭人伝の固有名詞表記には「卑字」が多く用いられている”と見なしたのに対して、左のように反論された。

「たとえば女王卑弥呼は、魏主から親魏倭王の称号を以て呼びかけられている。試みに思え、ひとをオタンチン・パレオロガス (注) (4)と呼んで置いて、さて『汝の忠孝、我れ甚(いた)く汝を哀(いとお)しむ』もないのだ。その名が字づらからして人の笑いを誘うものならば、『親魏倭王卑弥呼』は滑稽であろう。国史に載すべく記録するには、由来ふさわしくないのである」 (注)夏目金之助『吾輩は猫である』五

つまり、氏の論法では一方で「卑字」を用いておとしめながら、他方で「親魏倭王」という親愛の称号を与えるのは矛盾している、というのである。

しかしこの点は、『三国志』倭人伝における「卑字」の性格に対する、精細な分析を氏が欠いておられるからなのである。

先の前掲書 (5)にのべたように、

(a), 「奴」などは、漢代以来の夷蛮の国に対する「卑字」である。

(b), しかし「邪」「卑」などは、むしろ「疑問」「謙遜」等をあらわすものと見るべきであり、“東方神秘の国”“みずからへりくだって中国の天子に貢をささげてきた王”にふさわしい文字である。

右のような、『三国志』倭人伝の「卑字」の性格(ことに(b),)の深められた理解から見れば、「親魏倭王」の称号はまことにふさわしく、これと調和する。その上、「邪馬壹国」「壹与」の「壹」字使用の意義(「二心なく天子に忠節をつくす」(6)こと)とも、よく合致しているのである。

この点からも、尾崎氏の批言は当をえていないものと思われる。

(3), 天子問題について

氏は“『三国志』では、魏の帝を「天子」と呼んでいない”という新説を立てられた。

「なお、晋の史臣として三国志の著者陳寿は、晋の正統性、したがってまた晋がその譲をうけた魏の正続性を強調するために、そのなし得るすべてのことをなすべきであったとすることも、また思いすごしか、さもなければなにか為にする議論のようである。たとえば魏志の『紀』の中で、『天子』といわれているのは後漢の天子であって魏主ではない。魏主はただ帝とだけ呼ばれているのである。三国志の中で魏は中継ぎとして以上にそれほど重んぜられているようには見えない。倭人伝に『景初二年六月、倭女王遣大夫難升米等詣郡、求詣天子朝献』とあるのは、漢滅亡後のことではあり、自然魏主を指すようにも見えるけれども、私はむしろ倭人が『天子に』といって来たそのことばを、そのままに伝えたいために敢てえらんだ措辞ではあるまいかと考える。想像をたくましくすることが許されるならば倭人は、さきに朝貢していたと記録される後漢の王朝の倒壊もそれとは知らず、相手はまだ同じ『天子』と思ってやって来たのである。ヴィルヘルム二世陛下にお目にかかりたいと、エーベルトのドイツにやって来たのである。その食いちがったおかしみを倭人のことばそのままに『天子』と記すことによってそこにのこそうとしたのではなかったか。またそれほどまででないにしても、現実にはだれも天子とは呼ばない人を、やはり後漢の天子がそうであっを同じく天子と呼き思ってやって来たのである。それをそのままに記したのではなかったか。専家の指教を待つ。ともあれ三国の正当論は、邪馬臺国問題の解決に多くの貢献しないと、私は古田論文の趣意に反して、考える。」

しかし、このような氏の論議に対する、直戴な反証をなすものは、『三国志』中の左の「天子」の用例である。

(一) A 黄初元年十一月癸酉、以二河内之山陽邑万戸一奉二漢帝一為二山陽公一。行二漢正塑一、以二天子之礼一郊祭。(魏志第二、文帝紀)

B (咸煕二年五月)又命二晋王一冕二十有二旒一建二天子旌旗一、出警入蹕、乗二金根車六馬一、・・・(十二月)使三使者奉二皇帝璽綬一冊、禅二位晋嗣王一如二漢魏故事一。(魏志第四、三少帝紀〈陳留王〉)

右のAは「漢 ーー 魏」の禅譲、Bは「魏 ーー 晋」の禅譲の記事である。ともに「天子之礼」「天子旌旗」といった表現でしめされている。すなわち、魏は黄初元年(二二〇)より「天子之礼」を行いはじめ、咸煕二年(二六五)には「天子旌旗」を晋王に譲っているのである。この間、魏帝がなぜ「天子」でない、といえるのだろうか。

(二) 明帝崩、齊王即位、・・・丁謐畫*策、使三爽白二天子一、発レ詔転二宣王一為二太傳一。(魏志第九、曹爽伝)

この「天子」は明らかに魏の明帝を継いだ魏帝の第三代斉王を指している。

畫*は、畫の別字。ユニコード7575

(三) (正始十年正月)範重謂レ義曰「・・・今卿与二天子一相随、令二於天下一、誰敢不レ応者。」 (魏志第九、曹爽伝)

右の正始十年(二四九)は魏帝たる齊王の時期であるから、右の「天子」は当然齊王を指している。これは魏臣の言の直接引用の文中「天子」と呼んでいる例である。

(四) 「阜常見三明帝著二繍[ネ冒]・・・天子感二其忠言一、手筆詔答。」(魏志第二十五、楊阜伝)

これは明らかに明帝を「天子」と記している。

(五) 「太和末、公孫淵以二遼東叛、・・・豫輒上レ状、天子従レ之。」(魏志第二十六、田豫伝)

「太和」(太和元年〈二二七〉 ーー 太和七年〈二三三〉)であるから、これも明らかに、「天子」として指示されているのは明帝である。

(六) 「(黄初五年)比能・・・乃与二輔国将軍鮮于輔書一曰『夷狄不レ識二文字一、故校尉閻柔保二我於天子、・・・我夷狄不レ知二礼義一、兄弟子孫受二天子印綬一。・・・将軍当三保二明我於天子一』」(魏志第三十、軻比能伝)

これは黄初五年(二二四)であるから、魏の文帝を「天子」と呼んでいるのである。軻比能は鳥丸・鮮卑伝中の鮮卑の一種族である。すなわち、東夷伝の直前においても、魏帝を夷蛮の国の王が「天子」と呼んでいるのである。

以上によって、“晋の陳寿は魏主を天子と呼ばなかった”という尾崎氏の主張には、何の根拠もないことが明らかとなった。帝紀のはじめ部分において「天子」と呼ぶ例が漢の天子を指しているため、氏はこれを『三国志』全体のこととして速断されたようである。

しかし、『三国志』の各所には、右のように明白に魏帝を「天子」と呼称していたのである。

さらに倭人伝景初二年六月項の問題の一句「求下詣二天子一朝献上」だけをとってみても、これは、陳寿の客観的な叙述の文であり、倭人の言に対する「直接法」の形の引用ではないのであるから、この点からも、氏のような“特異な”解釈の成立する余地は、全く存在しえないのである。

(4), 犬臺宮と太壹宮について

尾崎氏はつぎのように言われる。

「犬臺宮が太壹宮と書かれた例(漢・江充伝。これは字形の類似の上に、さらに「太一」が存在することによってそれにも引かれたのであろう)などもあって、漢土のことなら何でも、というわけには行かないことがわかる。要はそれらの文字を含むことばの、一般的な『知られ』の程度に、かかわるであろう。」

尾崎氏は、中国内においても「壹 ーー 臺」のあやまりの存する例として、右のように論じられた。ところがこれは、『漢書』において、顔師古註の中に、つぎのような形で出現している例である。

〈本文〉初、充召見二犬臺宮一

〈註記〉晋灼曰、黄図上林有二犬臺宮一。外有二走狗観一也。

師古曰、今書本、犬臺有レ作一大壹字一者誤也。漢無二太壹宮也。(7)

(『漢書』第十五、[萠リ]伍江息夫伝、廿四史百衲本所収、北宋景[示右]刊本)

[萠リ]は、JIS第3水準、ユニコード84AE

右の註記にあらわれた状況はつぎのようである。

(イ), 晋の晋灼は、「黄図上林」によって、「犬臺宮」を解説し、外に小犬が走るのが見える宮殿であるから、その名がある、と説いた。

(ロ), 唐の顔師古は、当時(唐代)の本に、この「犬臺宮」を「大壹宮」としているものがあることを指摘した上、これはあやまりだ、と判断した。なぜなら、漢代には「太壹宮」というものは存在しなかったから、というのである。(8)

右において、問題の焦点は「大壹宮」という字面をもつ「今書本」である。この「今の書本」(あるいは、他では「今の流俗の書本」ともいう。左例参照)という表現は、顔師古の註記にしばしば出現する慣例表現である。その用法をしらべよう。

A〈本文〉「・・・籍入梁[目旬]。」籍曰「可矣。」

〈註記〉師古曰、[目旬]、動目也。音舜。動レ目而使レ之也。今書本有二作レ 眄者一流俗所レ改耳。(『漢書』第一、陳勝項籍列伝)

[目旬](めくばせ)は、JIS第3水準、ユニコード7734

右は、籍(項籍)が入ってきたら、梁(項籍の季父)が[目旬](めくばせ)する、という打ち合わせの文面である。これに対し、「今の書本」(唐代の通行本)には、「眄(ながしめ)」するに改定したものがある、と顔師古はいうのである。

これは、「[目旬](めくばせ)」という文字の、漢代の用法を見失って、当時(唐代)にわかりやすい「眄」字に改めたものである、とし、顔師古はこれを「流俗、改むるのみ」として、しりぞけている。

B〈本文〉百万之軍仰レ関而攻レ秦。

〈註記〉師古曰、秦之地形高而諸侯之兵欲レ攻二関中一者、皆仰嚮。故云二「仰レ関」一也。今流俗書本、仰字作レ叩、非也。(『漢書』第一、陳勝項籍列伝)

この本文中に「仰レ関而攻」の一句がある。これは地形上の実地実形に即した、リアルな描写である。ところが、当時(唐代)の通行本では、この実地形を知らず、ためにこの文面を恣意をもって改定し、「叩レ関而攻」にしたものがある、と顔師古は、言っているのである。

すなわち、この「改定」者は、一方で事実を精細に確かめることなく、常識的な当時の知見をもって軽々しく疑い、「仰は、字形の似た叩のあやまりだろう」と推断し、一応意味の通りやすい「叩」字に改めて「流布本」を刊しているのである。

以上のような「今書本」「今流俗書本」の用法は、顔師古註に頻出する。要するに、当代(唐)には、“後代の知識をもって安易に原文面を改定した改定刊本、輯書の類”が流布していた状況がうかがえる。顔師古註の一つの重要なねらいは、これら後代の改定をしりぞけ、「古形を復元する」ことだったのである。そして、この北宋景[示右]刊本『漢書』(廿四史百衲本所収)は、よくその原形を保っている刊本なのである。

このように検してくれば、問題の「犬臺宮 → 大壹宮」という改定を行なった「今の書本」の史料性格も明らかとなろう。「犬臺宮」という字面を奇異とし、(とくに、「臺」は、「宮」を指すこととなったため、後代からはこの両字は重複と見えるようになった。また「犬」字も宮殿名ににつかわしくない。)これを「大壹宮」と「改定」しているのである。これにはつぎのような関連事項がある。

(イ), 天神を祀る宮殿を「太一宮」と称する。(准南子、天文訓)太微者、太一之庭也、紫宮者、太一之居也。〔註〕太一、天神也。

(ロ), 「太一」と「大壹」とは相通じて用いられていた。

(漢書、司馬相如伝)使二五帝先導一兮、反二大壹一而従二陵陽一。

〔註〕如淳曰、天極大星一明者、太一常居也。

右のような背景に立ちつつ、この後代流布本(唐代)は、“「犬 ーー 大」「臺 ーー 壹」は字形が似ているから、原文面の「犬臺宮」は「大壹宮」のあやまりだろう”と見なして、「後代改定」の手を加えていたのである。

このような発想は、先の「仰 → 叩」の改定と同じ軽率さである。その上、わたしたちが見のがすことのできぬのは、これが『太平御覧』所引「魏志」の「倭国内階級差別 → 倭国使の対中国屈従」の「改定」と、同じ手口をしめしていることである。

すなわち、ここでも、原文面に対する、いちじるしく恣意的な改変が行われている。しかし、このような「後代の目による書き変え」というやり口が、唐代の学者によってしきりに実行されていたため、もって顔師古の批判をうけるにいたったのである。

だから、顔師古にならっていえば、『太平御覧』所引の「魏志」なるものも、右のような「今の流俗の書本」を反映していたこととなるのである。

さらに論をすすめれば、この「犬臺宮 → 大壹宮」の改定は、「邪馬壹国 → 邪馬臺国」という改定とも、同じ心理にささえられていることを指摘せねばならぬ。すなわち、

(1), 「邪馬壹」の字面を怪しむ。

(2), 「壹 ー 臺」は字形か似ているから、あやまったのだろう、と推断して「改定」する。

この二点である。

したがってこの例は、“『三国志』以外ではあるけれども、「壹と臺」と両字面の錯誤が存在した”という屈強の事例として、尾崎氏によって提出されたのであるが、その実は、“原文の「臺」を軽々しく後代の知見をもって「壹」と改めた”という悪例だったである。

この点、まさに先記の「聖壹 ーー聖臺」の場合と同じ「後代改定者の錯失」をしめす、好個の事例があらわされているのである。よって、尾崎氏はわたしの論証に反論せんとして、かえってわたしのために、このように意義深き用例を摘出して下さることとなったのである。

(5), 「臺」の異体字について

尾崎氏は「壹と臺」の両字形があやまりやすかった証拠として、つぎのような例をあげておられる。

「ましていまの漢書の犬臺の例にも見るように、壹・臺は魯魚の誤まりを起こし易い文字である。臺の異体の中には![]() のようなものさえあることをおぼえておいてもいいだろう」(注)

のようなものさえあることをおぼえておいてもいいだろう」(注)

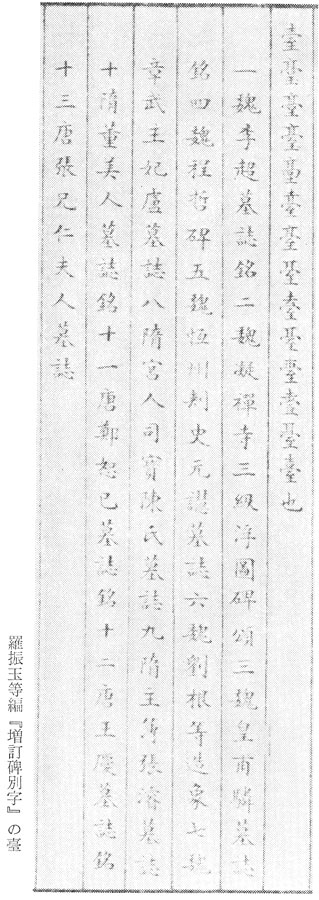

(注)羅振玉等編『増訂碑別字』

右の「犬臺」の問題についてはすでにのべた。そこで、今、尾崎氏の新たに指摘される、羅氏の史料を見よう。

これは「上虞・羅振[均/金]・玉輯」にかかる『増訂碑別字』五巻に出ているものである。そのうち「臺」の字は「碑一」(二十七、表五〜十行)に出ている。それを左に掲げよう。

羅振[均/金]の[均/金]は、均の下に金。JIS第4水準、ユニコード92C6

壹についても掲げよう。同書「碑五」(七、表六〜七行)に出ている。

以上について、この史料取り扱い上、注意すべきはつぎの三点である、と思われる。

(イ), これは当の金石文の直接写真版、もしくは印刻本の類ではない。それゆえ史料としては第一史料でなく、第二次的な史料である。

したがって、これを証拠とするためには、さらに慎重な史料的再検証が必要であるにもかかわらず、肝心の原碑文面が、わたしたちに検証し確認しえないという状況にある。

(ロ), ところが、尾崎氏の指摘される“「豆」字をふくむ「臺」”という字形は、全十三例中、右の「十二、唐王慶墓誌銘」の一例のみである。

(ハ), 羅氏の判読が正確であるとしても、なおつぎの事実が注目される。すなわち、

(a), 十三例中、十二例までは、尾崎氏の指摘されるような字形は出現していないこと。

(b), ことに「魏 ーー 隋」間十例においては、全くその出現例を見ないこと。(唐においても、三例中、二例ともこれとは異なっている。)

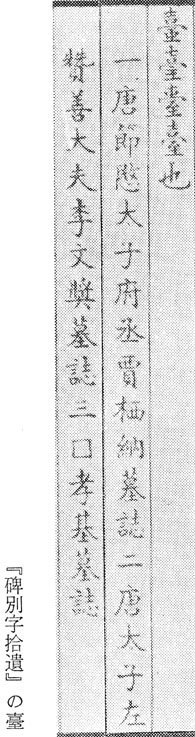

さらに、羅振玉の『碑別字拾遺』(十四、表終行〜裏初行)には、唐代の二例をふくむ、左のような記載があるけれども、そのいずれにも、尾崎氏のしめされたような字形は存在しない。

右のような不安定な史料状況であるにもかかわらず、尾崎氏はこのような『増訂碑別字』全体のしめす状況を省略された上、みずから摘出されたその一例が、実は唐代のものであるという、原史料に明白に記せられた肝心の「時期」を記しておられない。ここには、先の「水谷論文」の引用のときと同じく、実例の摘出方法に存る“時代性の無視”を感じさせる。(9)

尾崎氏は前の論文(10)において、「壱与」を「一与」とし、「邪馬壱」を「邪馬一」とする版本の実例のあることを認められながら、「それぞれに、いわば孤証」であるとして、無造作に斥けられた。

しかるに今、この不安定な(「孤証」(『増訂碑別字』の「![]() 」)を、前後も時代も切り捨てたまま、みずから挙揚されているのである。(11)

」)を、前後も時代も切り捨てたまま、みずから挙揚されているのである。(11)

(6), 裴註内の「壹ー壷」問題について(再論)

先に六の(二)においてあげたこの問題(裴註に引用する魏書「壹衍[革是]単于」 ーー漢書匈奴伝「壹衍[革是]単于」)につき、再び他の側面から見よう。

尾崎氏はこの問題について、つぎのようにのべておられる。

「なお念のためにいえば、その旬奴の単干の名を壹衍[革是]に作ることについて、そこに裴の議論はない。」(傍点、古田 インターネット上は赤色表示)

これは、わたしが第一論文において、裴松之の註記の厳正さを説いた(12)ことに対する、氏の反論であると思われる。

しかしながら、ここにおいても、氏は一種の「錯覚」に陥っておられるようである。

なぜなら、裴松之註記は『三国志』に対するものである以上、あくまで「三国志本文」の間題についてである。それ故「諸書」を論ずる場合にも、その「諸書」の記事が「三国志本文」との間に、矛盾・異同を有するときに行われるものだからである。

このことは、裴松之の書いた「上三国志註表」にも明記されている。

A 其寿所レ不レ載、事宜レ存レ録者、則罔レ不三採取以補二其闕一、

B 或出二事本異一、疑不レ能レ判、並皆抄レ内。

C 事当否及二寿之小失一、頗以二愚意一有レ所一論弁一。

右のB・Cには、寿(陳寿)の所述について、「本異」をのべ、「論弁」を加える旨が記されている。また、Aでは、陳寿ののせていないことについては、事柄の性格上、『三国志』に記録すべきものについて、これを補う、と言っている。

すなわち、あくまで「三国志文面の当否」を中軸とし、これを諸書と対比しつつ論弁を加えよう、と言っているのである。

これに対し、尾崎氏の言われる「壹衍[革是]単于」の場合は、『三国志』本文には何等存在していない名辞である。また、時代から言っても、『三国志』に存在すべき筋合いのない、後漢時代の匈奴の単于名なのである。ただ、『三国志』第三十、烏丸鮮卑伝の冒頭に、烏丸の活躍の参考事項として、裴松之は魏書を引用した。この中にたまたま出てくるだけの名辞なのである。これら、『三国志』本文には全く存在せぬ、引用「諸書」中の問題点を、『三国志』本文とは無関係にいちいち論弁する、などとは、裴松之は一切のべていない。また裴註二六六個所の事実も、このようなやり方はしていないのである。

このような裴註の立場を無視して、裴松之の粗漏、上表文との矛盾を印象づけるような、尾崎氏の行文は、やはり不用意というほかないであろう。(13)

これに比して、「邪馬壹国」の場合はこれと全く異なる。明白に『三国志』本文中の字句である上、東夷伝中、出色・白眉の国(魏朝に忠実に遠夷朝貢してきた夷蛮の国)として記せられた中心国名なのである。しかるに、“裴松之は、『三国志』本文において、「邪馬壹国」「邪馬臺国」という二種の字面の異本を見ながら、あえてこれを無視してこの異同について註記することをせず」、何の論弁をも加えなかった” ーーこのように、尾崎氏が右の「壹衍[革是]単于」問題に依拠しつつ、立諭しようとされても、それは論理の上において、筋ちがいの論法となっている、と言わざるをえないのである。

(7), 『魏略』について

白烏庫吉氏、内藤湖南氏以来、通説化してきた、『魏略』をもって『三国志』の依拠テキストのように見なす考えに対して、尾崎氏は疑念を表明しておられる。この点については、わたし異存はない。

たとえば、ある一個の資料(たとえば魏使の報告文書)があって、それが一方では『魏略』に、他方では『三国志』に現れた、ということもありうる。だから、『魏略』と『三国志』とに共通文章があったといって、そこから直ちに「魏略 → 三国志」の関係は断言できないのである。(14)

この点、わたしの第一論文では一応通説的見地に触れただけであったが、(15) この両書間の関係はなお慎重に追跡さるべき間題であることを尾崎氏と共に確認したいと思う。(16)

(8), 「邪馬壹=八女」説の否定について

尾崎氏は、わたしの「邪馬壹国」所在地論の未来に対して“先まわり”をして、わたしの「蹉跌」をふせごうとされたようである。そのため、未だ誰人も咄えたことのない「邪馬壹国=八女」説をみずから仮構し、みずから否定する、という労をとられた。(17

)

しかし、この問題については、すでにわたしの前掲書に詳述した。これによって、氏はその憂いを解かれたことと思われる。

(1) 十一の〈補注〉参照。

(2) 名古屋大学文学部二十周年記念論集(昭和四十四年一月三十一日)所収。

(3) これ倭人伝中の「觚(こ)」と「古(こ)」について、「前者が平戸、後者が上声であることを考慮に入れるなら、同音ながら異声であり、準書としては異音字としても扱えないことはない」という論を立てられ、氏の一字一音主義的理解にとっての「障害」とならぬように解しようとされた意図が論述の中にあらわされている。

(4) 「知らんけれども十二円五十銭は法外だとは何だ。まるで論理に合はん。夫だから貴様はオタンチン。パレオロガスだと云ふんだ」漱石の造語による悔蔑語である。

(5) 古田著『「邪馬台国」はなかった』第六章 I“「卑字」の新局面”

(6) 同右著第五章 I“なぜ邪馬壹国と書かれたか”

(7) 「大壹字」の方は「大」、「太壹宮」の方は「太」となっている。

(8) 顔師古は流布本漢書に「大壹宮」となっているのを見て、これは「太壹宮」のことを指すものと解し、この宮殿名は漢代にはなかった、という認識から、これを後代改定者の杜撰にして恣意的な改定の一つ、と見なして註記したのである。

(9) ことに尾崎氏の所論は、別に「壹 ーー 臺」間の錯雑が唐代に生起した、というものではない。むしろ、この文の直後、五世紀の裴松之段階の間題について、注目しておられるのである。この点からみると、氏がこの「唐代」という「時代」を削除した形で引用されたのは、一段と不用意であろう。すなわち、この七、八世紀段階の字形の、この時代(唐)における一般性の論証、さらにこの字形を三〜五世紀段階におよぼしうるという論証、それら一切、尾崎氏の論文には存在しないのである。

(10) 尾崎氏「日本古代史中国史料の処理における漢語学的問題点」(『人文』第十五集、昭和四十四年一月、京都大学教養部)

(11) 「壹」と「臺」との古形比校は、「錯誤」問題追究の筋道として検証すべきものであるけれども、陳寿自筆本や『三国志』古写本等が欠如している以上、とうてい「決め手」となるものではない。(この点、第一論文五六ぺージ、前掲書『「邪馬台国」はなかった』二四ページ参照)(なお、この唐王慶墓誌の全文は、羅振玉『山左冢墓遺文』に収録。)

(12) 第一論文十三

(13) その上、この「壹」表記が魏書に本来あったものか、それとも裴松之以後の版刻の際に生じたものかも、簡単には断じがたいであろう。(「壹」と「壼」のあやまりやすいことは、すでに六の(二)にのべた)

(14) この点、山尾幸久氏も「魏志倭人伝の史料批判」(『立命館文学』2、一九六七、第二七〇号)において考察を加えておられる。

(15) 第一論文六五ぺージ

(16) ただし、尾崎氏の言われる、後代典籍所引のいわゆる『魏略』をもって、「魏志の節略」の意と見なす見地は、一つの興味深いアイデアではあるものの、なお必要にして十分な論証の上には立っていないように思われる。

(17) この間題について、氏はつぎのようにのべておられる。「邪馬壱、邪馬臺のいずれを取るべきか、後代の日本語との連系を重視すればHiatus(“母音接続” ーー連続する二つの語または音節の母音が直接隣り合うこと ーー古田注記)に関係する問題として何といっても後者に分があろう。ヤマイがちぢまってヤメになった、邪馬壱は八女である、というような議論が短絡的に出て来ても困るので、いっておく。なるほど後世メの仮名として売(漢語標準音 mai)が使われてはいる。しかし、これとそれ(馬壱ma3yi4 なるほど上声入声のつながりで、両方とも短い音である可能性はある)とを結びつけるのには、まず漢語の音節の独立性について周到な考慮をめぐらす必要があるだろう。二つの短い音は、一つの長い音になり易いだろうなどと、簡単に考えてもらっても困る。あらゆる方言において観察されるように、漢語の、長い母音はかえって弱く、短い母音はかえって強い。弱さと長さ、強さと短かさをそれぞれに掛け合わせた積は同じく一であって、総量においてはそれぞれ等しいことが、この国の美文学に、徹底した音数律を完成させた言語上の基礎であると考える私にとって、かりに女王の国が邪馬壱であったとすると、その第二、第三音節はかえって強い、それぞれに独立性の高い音節と、漢人の耳に聞える音であったと見える。それが後代ヤメにちぢまる可能性を私は簡単には信じがたいのである。」

十一

以上によって、尾崎氏の各論点(わたしの論文への反論)についての反証を終わった。

けれども、なお、つぎの問題を追記しておきたい。

それは、尾崎氏がみずからその論文の最後を飾られた、一種「神秘」な印象の説についてである。それは二説に分かれている。

(1), 「伊都国の国王は、畿内大和の朝廷を、それがあたかも南九州に在るかの如く魏使に語ったとするのはその一である。」

これは、あたかも、本居宣長の熊襲偽僣説のように、伊都国王偽伝説である。邪馬台国研究史上著名な「倭人からの伝聞」説(1) を、伊都国王に転化されたのである。

(2), 「前稿(2) に書いたようにそれ(倭人伝の邪馬臺)は伊都の国王の信仰の中にのみある空想の国と考えられないこともないけれども、しかしいま右の一に述べるように、倭人伝の旅程記事は、畿内大和について可能なことは、南九州日向についても同様に可能なものであるとすれば、伊都の国王の精神上の支えになるなんらかのものが、ただし現実は戸七万余だなどということは全くなくて、ただ信仰の対象として日向の国に実在した、というようなことも考えられるだろう。」

つまり、三世紀現実の日向に、“ささやかなる邪馬臺”が信仰上の聖地として実在した。伊都国王は、その芥子種をふくらまして、“巨大な中心国家、邪馬臺国”が日向に実在しているかのように偽唱し、魏使はそれを盲信した、というのである。

ここでは、伊都国王は誇大盲想的な“狂信の語り手”に仕立てられ、魏使や魏晋朝の記録官や史官(陳寿)は、その誇妄にだまされて、無批判に記録した者とされている。

このような「倭人を侮り」「古代中国人を軽視する」発想がいかに邪馬台国研究史上の宿痾となってきたか、この点も、前掲書に纏々のべたごとくである。(3) 中国話研究の「専家」たる尾崎氏にしてまた、この宿痾をまぬかれておられないようである。

さすが佐伯有清氏も、この尾崎氏の神秘主義的構想に対しては、「異論も名いことと思われるが」として、疑惑の意を表明せられた上で、それとは別に尾崎氏の「古田説批判」部分が正鵠得ている旨、強調せられた。

しかし、実は尾崎論文の前後二編を通して検証すれば判明するように、(4) 尾崎氏の“中国語音韻の立場からする専家的発言”も、実は右のような特異な構想と相呼応していたのである。そしてその両者と、厳正な史料批判を経過していない、という共通の脆弱性をになっていることが、以上の再批判によって、判明するにいたったのである。

(1) 古田著前掲書(『失われた九州王朝』)一二七〜八ぺージ、三一〇〜五ぺージ

(2) 十の注(10)論文

(3) 右の(1)部分参照

(4) 尾崎氏は前の論文に躰いて「卑弥呼=日向、臺与=豊ナラズヤトノ着想」から、「或ル種ノ国生ミ神話ノ断片ニ所謂地名説話ノ加上セラレタルモノ」という「想ヒ」に立って魏志倭人伝を理解する、という特異の説を展開せられた。(また一方では、「壱与を伊予に結びつけ」る見解を提示されている。)

古代史再発見1 卑弥呼と黒塚

闘論コーナー へ

ホームページ へ