古田武彦

エドガー・アラン・ポーだったでしょうか。こんなテーマの小品がありました。「貴重品を隠すのには、どこがいいか。それは、一番人目につきやすいところ。そこに何気なくおくことだった」と。わたしが少年時代に読んだことのある、このストーリーを、三十年以上たった昨年、ふと思いおこしたのは、ほかでもありません。何べんも“読み古していた”はずの倭人(わじん)伝の冒頭句。そこに、実は邪馬一国(やまいちこく)論争のきめ手をなす絶妙な珠玉が秘められていたことを知ったときのことでした。

「倭人は帯方(たいほう)の東南、大海の中に在り。山島に依りて国邑を為す」(三国志倭人伝)

倭人伝に関心のある人で、この一節を知らない人は、まずない、といっていいでしょう。最近は高校の参考書や資料集でも、しばしばお目にかかります。ここで謎(なぞ)の鍵(かぎ キイ)は、「山島」の一語です。“山がちの島”という意味でしょう。倭人はそういう島に住んでいる、というのです。

では、その「島」とは、どこでしょう。二つに一つ。九州か、本州です。つまり、卑弥呼のいた都が九州内部なら、この「島」は、当然九州。これに対し、もしその都が近畿なら、この「島」とは、本州のことでなければなりません。一体、どちらでしょう。

まず九州の場合。当然ここは「島」として、中国側から認識されていたと思われます。ことにわたしが『「邪馬台国」はなかった』で展開した解説の場合、そうです。博多湾岸の不弥(ふみ)国から南へ「水行二十日」の地にある投馬(つま)国。それは九州の東岸まわりで、鹿児島湾に入るルートです。つまり、九州の東岸と南岸が共に海で“切れている”ことが彼ら(魏使たち)には、判っていたのです。

これに対して、九州西岸の記事はありません。ありませんが、そこから西方は他(ほか)ならぬ、中国大陸ですから、こちらが自分たちの大陸と地つづきでないことは、中国人(魏使)にとっては、“自明の前提”だったはずです。北岸については、もちろん、言うまでもありません。そっちから来たのですから。

こうしてみると、「三世紀の中国人が九州を島と認識していた」として、何の不思議もない。倭人伝そのものが明瞭(めいりょう)にしめしているところです。ところが、近畿説の場合。三世紀の中国人が本州を「島」と認識できるためには、何が必要でしょう。少なくとも本州が、一番遠い彼方ですら、大陸と“切れている”という認識が成立していなければなりません。これをつきつめて言えば、「三世紀の中国人が“津軽つがる海峡”の存在を知っていたか、どうか」。 ーーこれが問題のキイ・ポイントです。

しかし、率直に言って、倭人伝の中には“陳寿(ちんじゅ)が津軽海峡の存在を知っていた”ことをしめす証跡、それは全くありません。ですから、この一点だけで、従来の考古学・文献学等を動員した、あらゆる近畿説の論議は、すべて一挙に瓦解(がかい)するほかないのです。

これがわたしの新しく発見した、簡単明瞭な「津軽海峡の論証」です。

この点、他の面から、さらに煮つめてみましょう。倭人伝の中には、もう一つ、次の文面があります。

「倭の地を参問するに、海中洲島の上に絶在し、或(あるい)は絶え、或は連なり、周旋すること、五千余里なる可し」

これは、例の景初二年の第一回遣使をもってはじまる年代記事の直前にあります。いいかえれば、倭国の地理・風俗等の記述の最末にあり、先の冒頭句と相呼応しているのです。

さて、ここにも「海中洲島」の語が出てきます。「海中」は、「楽浪らくろう海中」(漢書地理志)「大海之中」(倭人伝、冒頭句)と同じ表現です。「洲島しゆうとう」も、冒頭句の「山島さんとう」と矛盾する表現ではない、と思われます。なぜなら、全体としては“山がちの島”であっても、実際に倭人の密集居住地のあるのは、その“山と海との接点”、つまり「洲」の部分だと思われるからです。すなわち、倭人の中心的な密集地は「洲」にあるのです。

この点も、博多湾岸にはズバリ当りますが、近畿大和には不適切な表現です。

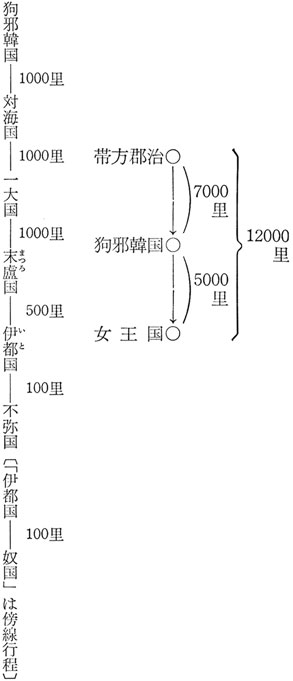

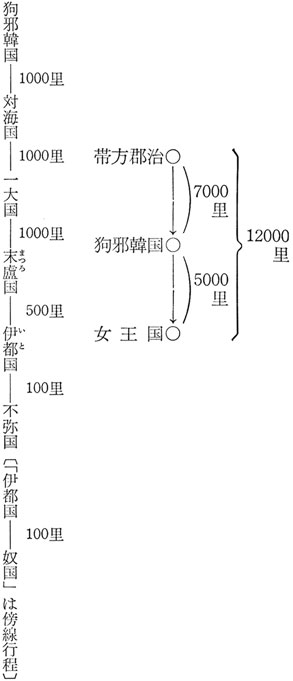

さて、問題は里数です。ここの「五千余里」が、“12000 - 7000=5000”の式の一部分であることは、よく知られています。この「一万二千里」「七千里」は、それぞれ次の文に出ています。

(A)郡(帯方郡治、ソウル付近)より女王国に至る、万二千余里。

(B)(郡より倭に至るには)・・・其の北岸、狗邪韓(こやかん)国に到る、七千余里。

つまり、左(下)図のようです。

7000里 +(プラス) 7000里 = 計12000里

帯方郡治ーー→ 狗邪韓国ーー→ 女王国

ですから、五千余里の「倭地」とは、「狗邪韓国→女王国」間だ、ということになります。そしてこの「女王国」とは、

「南、邪馬一国に至る。女王の都する所」

をうけた縮約語です。“女王の都する国”つまり「邪馬一国」そのものを指しているのです。ですからこの「五千余里」の終着点は、「邪馬一国」です。

ところで、倭人伝には狗邪韓国以降の部分日程が書かれています。次のようです。

1000里 1000里 1000里 500里 100里

狗邪韓国 ーー 対海国 ーー 一大国 ーー 末廬まつろ国 ーー 伊都いと国 ーー 不弥国

100里

〔「伊都 ーー 奴国」は傍線行程〕

つまり「五千里」のうち、「三千六百里」はすでに“使い果されて”いるのです。では、残りの「千四百里」はどこか。わたしがこれを対海国(たいかいこく 半周800里)と一大国(いちだいこく 半周600里)に当る、としたことは、『「邪馬台国」はなかった』をお読みの方は、すでにご存じです。この場合、博多湾岸の不弥国が邪馬一国の玄関、つまり行路の終着点になります。

これに反し、もしかりに従来説のままの里数読解法をとってみても、この残り里数(従来説では1300〜1500里)では、せいぜい壱岐(いき)〜対馬間の一・五倍くらい。博多湾岸(不弥国)を支点としてですから、到底“九州島からの脱出”は不可能です。従ってここの「洲島」とは、やはり九州だ。本州ではない。 ーーこの結論はどうしても動かせないのです。

このような“島に住む倭人わじん”というイメージは、その後、中国の史書では、どのように展開されているでしょうか。

○倭は韓の東南大海の中に在り。山島に依(よ)りて居を為(な)す。(後漢書倭伝)

ここでも、「大海中」「山島」という形で、『三国志』の表現をそのままうけついでいます。『後漢書』の場合、『三国志』とちがっている点があります。『三国志』の方は、書いている人も、書かれている国々も、どちらも同じ三世紀。ところが、『後漢書』では、書かれている国々は一〜三世紀初頭の後漢代。ところが、書いている人は五世紀。范曄(はんよう)です。ですから、右の「大海中」「山島」という表現は、どちらの時点のものか。そういう問題が生じます。

まず注意すること。それは『後漢書』倭伝中の史実、たとえば、

「建武中元二年(五七)倭奴国、奉貢朝賀す。・・・光武、賜うに印綬(いんじゅ)を以(もつ)てす」

の記事が、“九州島に関する記事”であったことは、志賀島(しかのしま)からこの金印が出土したことで明瞭に裏打ちされています。つまり、『三国志』を承(う)けた、この「大海中」の「山島」の実体は、やはり九州島のことだったのです。

第二に注意すべきことは、もっと重大です。范曄は、右の記述において“昔(後漢代)は「大海中」の「山島」だったが、今(五世紀、南朝劉宋りゅうそう)はちがっている”といった、表現をしていないことです。

范曄は、漢代と今(五世紀)との異同にはいつも注意をはらっています。

「漢書中、誤りて云う、『西夜、子合は是(こ)れ一国なり』と。今、各自、王有り」(後漢書西域伝。『失われた九州王朝』序章参照)

ところが、倭国については、「大海中」の「山島」にあることについて、後漢代と今(五世紀)と、同じことだ。そういう筆致を暗々裡(り)にしめしているのです。

この点を明瞭(めいりょう)な形でしめしているのは、次の史料です。

(A)「倭国は高麗(こうり)の東南大海の中に在り」(宋書倭国伝)

(B)「倭国は帯方の東南、大海島中に在り」(南斉書倭国伝)

宋書というのは、例の倭の五王が登場するので知られています。讃さん・珍ちん・済せい・興こう・武ぶ。この五人の王者が建康(今の南京)に都する、南朝の劉宋(帝室の姓が劉氏のため、後代の宋と区別して劉宋といいます)にくりかえし貢献した、その実際が書かれているのです。それは「四二一〜四七八」の約五十年間強にわたっています。

井上光貞さんがこれを『古事記』『日本書紀』の「応神おうじんーー仁徳にんとくーー履中りちゅうーー反正はんぜいーー允恭いんぎょうーー安康あんこうーー雄略ゆうりゃく」の系図と比べ、個々については異論があるものの、全体を一セットとして見れば、両方の系譜は同一視できる、とされ、この「定理」が戦後史学の一大礎石となったことは、あまりにも有名です。従って戦後の教科書では、小・中・高を問わず、まさにこの立場から日本の古代史は書かれているのです。

それだけではありません。現在の考古学の休系もまた、この「定理」に大きく依存しています。例の「応神陵」「仁徳陵」といった巨大古墳が何世紀のものか、これを考える上で右の「定理」が基準尺とされました。そしてそれをもととして、前後の各古墳の絶対年代(何世紀の、どの時点か、という「見定め」)がそれぞれ推定されていったのです。ひとつひとつの古墳には、「何世紀のもの」という目じるしがありません。ですから、古墳や副葬品という物自身のしめす姿(様式)から、前後関係を精密につけてゆく。これが考古学の独壇場です。

ところで、その“全体の連なり”を、それぞれどの時点(何世紀)のものとして考えたらいいか。それを考える上で、決定的な基本軸になったもの、それが右の「定理」だったのです。

ところが、その倭の五王もまた、『三国志』や『後漢書』と同じ、「大海の中」に住んでいた。そう書かれているのです。

この点を決定的に明確にするのは、『南斉書』です。ちっぽけな史料ですから、『宋書』に比べてそれほど今まで注目されてきませんでしたが、「倭の五王の史料」として、見のがせぬ重要なものです。短いものですから、全文をあげてみましょう。

「倭国は帯方の東南、大海の島中に在り。漢末以来、女王を立つ。土俗已(すで)に前史に見えたり。建元元年(四七九)進めて新たに使持節しじせつ・都督ととく、倭・新羅しらぎ・任那みまな・加羅から・秦韓しんかん・(慕韓ぼかん)・六国諸軍事・安東大将軍、倭王武(わおうぶ)に除す。号して鎮東大将軍と為(な)す」

この短文がなぜ重要か。それをのべる前に、この文献の身元しらべをまずしておきましょう。

『宋書』の著者 ーー梁(りょう)の沈約(しんやく 五一三没)

『南斉書』の著者 ーー梁の蕭子顕(しょうしけん 五三七没)

右のように、二つの本の著者は一応別です。しかし“真の著者”は、いわば同一なのです。というのは、二人とも、梁の史局の代表的人物です。従ってこの二書とも、それぞれの個人的見解をのべた書ではなく、いわば「梁の史局の公的見解」をのべているのです。

その上、「宋ーー斉ーー梁」は、いわゆる禅譲(天子がその位を世襲せず、有徳者に譲ること)で、天子一人が第一の臣下たる実力者に「天子の座」をゆずらされただけ。史局のメンバーや資料はそのまま継承されているのです。

沈約は宋 ーー 斉 ーー 梁の三朝に歴任したベテラン。蕭子顕は、斉の帝室、蕭氏の一族で、若くして その才筆を沈約に嘱望されています。

「子顕、容貌(ようぼう)に偉(すぐ)れ、身長八尺。学を好み、属文(しょくぶん 文章を造ること)に工(たくみ)なり。嘗(かつ)て鴻序賦(こうじょふ)を著(あらわ)す。尚書令(しょうしょれい)の沈約、見て称して曰(いわ)く、『明道の高致(こうち)を得(う)と謂(い)う可(べ)し。蓋(けだ)し“幽通”の流れなり』と」

ここで「幽通」と言っているのは、『漢書』の著者として有名な班固(はんこ)の作品「幽通賦」です。文選(もんぜん 十四巻)に収録されています。班固の自叙伝(漢書叙伝)によると、「弱冠にして孤こ」(若くてひとりぼっち)のとき、作ったものと言います。

沈約は若き蕭子顕の鴻序賦を見て、これに比肩すべきもの、と賞しているのです。班固に並ぶ大史家として成長するのを期待しているさまがうかがえます。こういった二人の関係ですから、『宋書』と『南斉書』が“同根の書”であることは、おわかりいただけると思います。ことに基本をなす隣国認識に差異のあろうはずはありません。そしてここには、倭王武の国は「大海の島中に在り」とハッキリ書いてあるのです。とすると、倭王武の国も、やはり九州島の中にあったのです。

これは先の「津軽海峡の論証」のしめすところ、疑うことのできぬ、帰結です。『宋書』でも、『南斉書』でも、やはり津軽海峡の存在を知っていた形跡は、皆無なのですから。

しかも、それだけではありません。この『南斉書』の中には、決定的な証言がふくまれています。それは「漢末以来、女王を立つ。土俗已(すで)に前史に見えたり」の一句です。この「女王」が卑弥呼や一与(いちよ)、「前史」が『三国志』を指すことは、自明です。なぜなら、倭人のことをしるした、『南斉書』以前の史書としては、『漢書』や『三国志』がありますが、その中で「女王」「土俗」のことをしるしているのは、『三国志』なのですから(厳密には『後漢書』『宋書』も「前史」ですが、『後漢書』の「女王」「土俗」記事は、『三国志』を承けて書かれてあり、『宋書』には「女王」「土俗」記事はありません)。

してみると、「卑弥呼・一与いちよ ーー 倭王武わおうぶ」と、彼らは一貫して「大海の島中」にいる。 ーーこれが、先入観に災いされない限り、『南斉書』がハッキリとのべているテーマです。とすると、倭王武もまた、九州島の中の王者だ。ーー これが「津軽海峡の論証」がわたしたちにつきつけた、逃れえぬ道理ではないでしょうか。

「津軽海峡の論証」は、三世紀段階については、近畿説の論者には“渋面”を、九州説の論者には“拍手”をもたらしたものかもしれません。しかし、ここにいたっては、戦後史学や戦後考古学共有の土俵が土台から転覆することになる。そういう論理性をもっていたのです。いや、「戦後」とは限りません。ここは戦前史学と戦後史学が根本で“握手”している個所なのです。

さらに遡(さかのぼ)って、すでに江戸時代の松下見林(けんりん)。「日本列島の王者は、古来、天皇家以外になし」という皇国主義のイデオロギーから、彼は一刀両断、倭の五王を「履中 ーー 雄略」として“勇敢に”比定しました。あれ以来、これは日本の歴史学界が一致して守りつづけてきた、文字通り「共通の土俵」だったのです。「津軽海峡の論証」は、それに向って明確に「否」というのです。

しかし問題は、まだここにとどまりません。次は七世紀です。

「イ妥*(たい)国は百済(くだら)、新羅(しらぎ)の東南に在り、水陸三千里、大海の中に於(おい)て、山島に依(よっ)て居る」(隋書イ妥*国伝)

イ妥*国のイ妥*は、人編に妥。ユニコード番号4FCO

『隋書』は、従来の倭国のことを「イ妥*国」と書いています。このことは、すでに『失われた九州王朝』の中でのべました。このイ妥*国の王は多利思北孤(たりしほこ)。妻(鶏弥きみ)と後宮の女六、七百人をもつ男王です。彼が大業三年(六〇七)、隋に国使を送ったことが書かれています。そのときの国書が有名な、

「其の国書に曰(いわ)く、『日出づる処(ところ)の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無(つつがな)きや、云々(うんぬん)』と」

との言葉です。ところが、その「イ妥*国」はやはり、「大海の中」の「山島」にある。そう書いてあるのです。とすると、「津軽海峡の論証」のしめすところ、この「イ妥*国」もまた、九州島だ。そう見なすほかはありません。

その上、他の証拠も、これを裏づけているのです。まず、先の文中にあった「水陸三千里」。これは例の『三国志』の、

1000里 1000里 1000里

狗邪韓国(こやかんこく)ーー 対海国 ーー 一大国 ーー 松廬(まつろ)国

という「計、三千里」を指していることは、まちがいのないところでしょう。つまり“九州島への到着”、それをさししめしているのです。

次に、その「イ妥国」の著名な山河としては、唯(ただ)一つ。

「阿蘇山有り。其の石、故無くして火起り天に接する者、俗以て異と為し、囚(よっ)て[示壽]祭(とうさい)を行う」

[示壽]祭(とうさい)の[示壽]は、示編に壽。JIS第3水準ユニコード79B1

とあります。つまり、『隋書』のしめすところ、「朝鮮半島の南端から三千里のところ、そこに阿蘇山を中心とする山島がある。そこに倭王の都がある」。そう言っているのです。本州のことなど、一切書かれていない。これが一切の先入観(『日本書紀』などからえた既成知識)なく、虚心に『隋書』を読めば、誰しも肯定せざるをえない事実なのです。

なぜなら、『隋書』にもまた、“津軽海峡を知っている”形跡は全くないからです。

「では、いつになったら、その“形跡”とやらが出てくるのだ」。じれったくなって、そう聞かれる方もおありでしょう。では、お答えしましょう。次の『旧唐書』にいたって、やっと“変化”の前兆が現われてくるのです。

(A)「(倭国)倭国は古(いにしえ)の倭奴国なり。京師を去ること一万四千里。新羅(しらぎ)の東南、大海中に在り。山[鳥/山](さんとう)に依って居る。・・・四面小[鳥/山]、五十余国。皆焉(こ)れに附属す」

(B)「(日本国)又云う、其の国の界、東西南北各々数千里。西界南界、成(み)な大海に至る。東界北界、大山有りて限りを為す。山外は即(すなわ)ち毛人の国なり、と」(旧唐書倭国・日本国伝)

[鳥/山]は、鳥の下に山。島の異体字。JIS第4水準ユニコード3800

この二つの国は全く別々の地形で書かれています。

一方の倭国は、『三国志』以来の「大海中」の「山[鳥/山](さんとう)」です。「四面小[鳥/山]」という表現。「この山[鳥/山]の四面は皆、海だ」という認識がハッキリとしめされているのです。ところがもう一つの日本国は、「島」だ、とは書かれていません。その日本国のこちら側(西界・南界)は「大海」だが、あちら側(東界・北界)は、「大山」があって、そこに日本国の限界がある。そう言っているのです。そしてそのさらに向うに「毛人の国」があるが、その範囲・地形などについては「委細、不明」といったところです。

このように倭国は「島」だが、日本国は「島」とはきめられない。 ーーまがう方なく、そういう筆致で書かれているのです。いいかえれば、ここにはじめて“中国側の目”から見て、「島」とはきめることのできない、新たな国土が海の彼方に姿を現わしたのです。 ーーこれが近畿天皇家の領域です。しかし、いまだ津軽海峡は現われていないのです。

はじめて姿を現わした津軽海峡。それは実に十一世紀に成立した『新唐書』です。宋代の宋祁(そうき 一〇六一没)の著作ですが、その日本伝に次の記事があります。

「(子天智立つ)。明年、使者、蝦夷(えみし)人と与(とも)に朝を偕(とも)にす。蝦夷も亦(また)海島*の中に居る。其の使者、須(ひげ)の長さ四尺許(ばか)り。箭(や)を首に珥(さしは)さむ。人をして瓠(ひさご)を載(の)せて数十歩に立た令(し)め、射て中(あた)らざる無し」(新唐書日本伝)

島*は、鳥の下に山。島の異体字。JIS第4水準ユニコード3800

ここで蝦夷人の住むという、「海[鳥/山]」が、九州島でないことは、明らかです。おそらく北海道島を指すものでしょう。ここで「おそらく」と言ったのは、この「海[鳥/山]」が本州を指す可能性もあるからです。この『新唐書』の描く日本列島内の世界。それを冷静に見つめてみましょう。

「日本は古の倭奴なり。京師を去る万四千里。直(ただ)に新羅の東南。海中の島*に在りて居す。其の王、姓は阿毎(あまい)氏。自ら言う。『初めの主、天の御中主(みなかぬし)と号す。彦瀲(ひこなぎさ)に至る、凡(おおよ)そ三十二世。皆、尊を以て号と為し、筑紫城に居す。彦瀲の子、神武立ち、更に以て天智を以て号と為す。徒(うつ)りて大和州に治す』」(新唐書日本伝冒頭)

ここには、近畿天皇家による、古事記・日本書紀流の歴史観が“はめこまれている”ことは確かです。確かですが、その背景をなす地理観、それは、最初の「倭奴」、その住んでいた「海中の島*]」が「筑紫城」の地であったこと。のちに本州の中の「大和州」に移ったこと。それらをしめしています。

そしてその本州の中の東北方に、問題の「蝦夷人の国」があったのです。この国は津軽海峡を中心に、東北地方と北海道にまたがって存在していた、“北方の海峡国家”であった可能性が高い、と思われます。ともあれ、蝦夷国の国使が中国と国交を結んだ以上、その神聖なる母領域たる津軽海峡が、中国側の目の中に映じてきたことは、確実です。

はじめて明確に津軽海峡が現われてくる中国の正史。それは実に元の脱脱(一三五五没)の著わした『宋史』です。

「(雍煕ようき元年〔九八四〕、日本国の僧、[大/周]然ちょうねん)国の東境は海島に接し、夷人(いじん)の居る所なり。身面皆毛有り。東の奥洲は黄金を産し、西の列島は白銀を出(い)だし、以て貢賦と為す」(宋史日本伝)

[大/周]然(ちょうねん)の[大/周]は、大の下に周。JIS第3水準ユニコード595D

ここに出てくる「海島」が北海道島であることは、自明です。何しろ「奥洲」が出た上で、「国の東境」というのですから。ただ、この段階でも、「北海道島」は日本国内と考えられていない」ことが注目されます。それは「蝦夷国」の島だったのです。

もちろん、ここでも「津軽海峡」という名前ではありませんが、レッキとしたその実体が、中国史書という、東アジアの中心的な歴史の明るみに登場しているのです。

中国史書から一転して日本史書に目を向けましょう。『古事記』『日本書紀』です。

まず、『古事記』。ここでは津軽海峡は全く出現しません。『古事記』の世界は、この海峡には“いまだ到着していない”のです。次に『日本書紀』。ここでも、七世紀前半までは全く無し。西方の記事が多いのとは、きわだった対照をなしています。初めて出現するのは、『斉明紀』です。

「仍(なお)、柵養(きかう)の蝦夷(えみし)九人、津刈の蝦夷六人に、冠各二階を授く」(斉明元年七月)

「仍(よ)りて恩荷に授くるに、小乙上を以(もつ)てして、淳代(ぬしろ)・津軽、二郡の郡領に定む。遂に有間浜に、渡嶋(わたりのしま)の蝦夷等を聚(つど)えて、大きに饗(あえ)たまいて帰らしむ」(斉明四年四月)

右の「渡嶋」について、北海道島であるという説と、そうでない、という説とがあるようですが、いずれにせよ、蝦夷との交渉と共に、津軽海峡の存在もまた、近畿天皇家の限前に、公然とその姿を現わしてきたことは、疑うことができません。

以上のように中国史書と日本史書を俯瞰(ふかん)してみると、津軽海峡の存在が中国や日本の公的記録に姿を現わしたのが、意外におそいのに、一驚されたことでしょう。

盲点は、どこにあったのでしょう。それは ーー「蝦夷国」そのものです。この海峡は、この国にとっては、まさに神聖な“母なる海峡”だったのです。そしてこの国は、近畿天皇家から絶えざる圧迫をうけつづけていた国、いわば近畿天皇家にとっては“年来の敵対国”だったのです。ですから、この蝦夷国との交渉を抜きにして“たやすげに”津軽海峡が登場するはずはない。これは歴史の実体、そしてその道理だったのです。

わたしは先にのべた『倭人も太平洋を渡った』の本を訳していたとき、次のような一節にぶつかったのを思い出します。「二つの地点間で交流が容易かどうかは、必ずしもその“距離”に比例するものではない。二点間に介在する部族が友好的であるか、それとも敵対的であるかが問題だ。その点、陸とちがってさえぎるもののない大洋では、二点間に敵対的な人間が存在することがない。いわば“好適な回廊”なのだ」と(「“伝播でんぱ”か、それとも“独立発達”か ーーここから論争がはじまった」スティーブン・C・ジェット)。

この点、敵対者の海岸線は、いわば敵対者側の「領海」なのです。

にもかかわらず、わたしたちは子供のときから教科書で日本を、あたかも一民族国家であるかのように教えられてきました。テレビや雑誌でも、いわゆるがそう公言してはばかることがありません。そのため、古墳時代以後という、古代史上ではごく新しい段階をとってみても、この日本列島は蝦夷国や流求国、それに倭国、日本国などから成る多元的な国家の複合列島だった、この事実から、いつも目をそらしつづけてきたのです。

このように“真実から目をそらす”人間の態度は、必然的に“認識のくもり”を生みます。わたしたちは、「津軽海峡など、はじめからみんなに分っていた」。こんな気分でいたために、倭人伝冒頭の「山島」の一句を、今まで意にも介せずにきたのではないでしょうか。 ーーわたし自身をふくめて。

思えば、近畿か九州かと競(きそ)いあった「邪馬台国」論争も、そのようなわたしたちの“おごり”の上に立った蝸牛(かたつむり)の角(つの)の上の争い(荘子に出てくる寓話ぐうわ。大局を忘れ、小事を争うこと)にすぎなかった。後世からそのように言われるかもしれません。

わたしがこの論証を発見したのは、五十一年の末から五十二年のはじめ頃だったのですが、そのあと、一つの流行歌が奇妙な暗合のようにテレビから流れてくるのを聞いて、胸をつかれました。 ーー『津軽海峡冬景色』。失恋した少女が津軽海峡を渡って北海道へ帰る、という哀切な歌ですが、これは二十世紀の話。かつては近畿天皇家の武力で追われた蝦夷国の女、夫を奪われた妻や父を失った少女たちが、竜飛岬をあとにして、次から次へと歴史の暗やみの中を落ちのびていったのではないでしょうか。

日本列島の古代史を明らかにしようと志すなら、この蝦夷国の固有の歴史を不明のもやの中に深く沈みこませたまま、できることではありません。蝦夷国への探究の中で、多くの真実の歴史が明るみに出ることでしょう。現実の後裔(こうえい)者たちの固有の誇りと権利の回復とともに。

ともあれ、わたしは、この津軽海峡が公的記録に出現しはじめる、その歴史を追跡することによって、邪馬壹(やまいち)論争や九州王朝論争に対する、もっとも簡明な終止符を、この手に握れたことに深い喜びをいま感じているのです。

『邪馬壹国の論理』 へ