『盗まれた神話』 へ

本資料では、丸数字は○1は、(1)に変換しています。

『邪馬壹国の論理』(ミネルヴァ書房) I

2010年6月刊行 古代史コレクション4

古田武彦

一つの時代には、一つの常識がある。

たとえば戦前の神話狂信時代。記・紀神話が無批判に国史の教科書の先頭を飾り、多くの人々はそれを疑うことさえしなかったのである。逆に、戦後三十年。それは神話否定を常識とする時代だった。そこでは記・紀神話は一般に六〜八世紀の近畿天皇家内の史官の造作とされた。すなわち、神話は歴史とは別物、として両者バラバラに切り離されてしまったのである。これは、戦時中に異端とされた津田史学(津田左右吉による)のテーマが、戦後の古代史学界に定説化したものであった。

だが、このような時代も、今ようやく終わりを迎えようとしている。

「記・紀神話は決して後代(六〜八世紀)の近畿天皇家の史官の造作ではない。三世紀以前の、はるかに遠い時間の流れの中から生み出された、歴史の各代にわたる累積物である」 ーーわたしの探究はこの結論に到達したのであるが、このような帰結は、わたし自身にとってさえ、予想どころか一切の想像を絶していた。けれども、いかなる既定の定説や先入見にもたよらず、ただ静かに論理の指さすところに従う。この方法だけを、素人として ーーつまり一人の人間としてーー わたしはよりどころとした。そのために、避けることのできぬ論証がここにわたしを導いたのである。わたし自身の主観や手かげんなどではどうにもできぬ、それは必然の道であった。

今、記・紀の最初に展開されている国生み神話を例にとろう。イザナギ・イザナミの二神が次々に生んでいった、という「大八洲」の話だ。

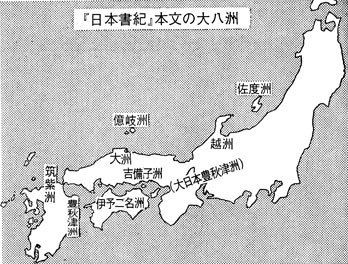

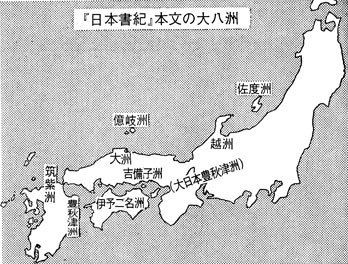

すなわち大日本豊秋津洲を生む。次に伊予二名洲を生む。次に筑紫洲を生む。次に億岐洲と佐度洲とを双(ふたご)に生む。・・・次に越洲を生む。次に大洲を生む。次に吉備子洲を生む。是に由りて始めて大八洲国の号起れり。 (『日本書紀』本文)

この八つを日本列島の地図の上に並べてみよう。すると、子供でもすぐ気づくように、どうみたっておかしいのだ。なぜなら、中心(豊秋津洲)は大和(か難波)だというのに、左側(西)ばかりあって、右側(東)はほとんどない。その上「越洲」は「コシノシマ」だというが、北陸(越前・越中・越後)付近に一切そんな島はない。こんな矛盾を、どうして今までの学者たちはほうっておいたのだろうか。

この素朴な疑いを解くヒントは、万人の眼前に隠されていた。なぜなら、これは「クニ生み神話」であって、決して「シマ生み神話」ではないのであるから。つまり、これは「オホヤシマ」ではない。「オホヤクニ」なのだ。また「越(コシ)ノシマ」ではない。「越ノクニ」なのだ。これなら、能登半島を無理やり「島」に仕立てる必要はない・・・。

結び目が見つかり、糸がほどけはじめると、あとは早かった。「吉備子洲」「伊予二名洲」は「キビノコクニ」「イヨノフタナノクニ」であり、「大洲」は「オホクニ」つまり大国主神のいた出雲の国だ。従来の「オホヤシマ」の読みでは、この神話上の重要な国がポカンと大きく欠落していたのだ。

さらにこの解読の最大のポイント、それは「豊秋津洲」だ。これは本来「トヨノアキヅノクニ」つまり豊国(大分)の中の安岐津(別府湾を指す)のことだった。それがあたかも“大和”のことを指すかのように、近畿天皇家の史官によって見事に換骨奪胎、つまり“すりかえられて”いたのだ。それが今やハッキリするに至ったのである。その上、この分布図の中心をなす日本海岸の領域(筑紫→出雲→越)が、すなわち記・紀神話の神々の活動領域をなしていたのだ。その主舞台は決して近畿や瀬戸内海域ではない。

すなわち、この「オホヤクニ」国生み神話は、じつは筑紫(筑前)を原点とする、淡路島以西の古代政治地図をしめしていた。だから、戦後史学の考えたように、この神話内容は「支離滅裂の後代造作物」などではなかった。弥生期の古代人の筋の通った認識、つまり武器型青銅器祭祀圏を背景とした認識を表現していたのだ。そのことが解読作業の中から徐々にくっきりと浮かびあがってきたのである(古田著『盗まれた神話』朝日新聞社刊、参照)。

日本の研究史をふりかえってみると、津田史学のはらむ方法上の脆弱(ぜいじゃく)点に対する的確な批判は、すでに敗戦前夜、心ある人々の中に芽生えていたようである。たとえば、わたしは青年時代のはじめ、恩師の村岡典嗣さん(日本思想史学)からこれを聞いた。

「津田氏は記・紀の矛盾を突き、これを直ちに否定的にとらえようとする。しかし、記・紀は“古代人の認識”の表現である。それゆえ、性急に現代的見地からの否定的判断を下す前に、まず古代人の意識内容を再現し、これを正確に理解(再認識)せねばならぬ」と。

テープレコーダーもない時代のことだから、一語一語このままであったか否か、保証できぬ。だが、若いわたしの脳裏には、このような形で刻みこまれたのである。

それから三十年の歳月が流れた。その間、狂信的な戦前の津田攻撃や、うってかわって戦後を支配した津田崇拝の中で、このような静かな声はかき消されていた。

そしてわたしは今、孤立の探究ののち、この批評のひそめていた鋭い響きに思いあたり、ひとり胸を突かれる思いがしたのである。

わたしが古代史世界に入っていった、その狭い通路は「原文改定」の扉からだった。

例の「邪馬台国」問題。この有名な論争を一素人として外からかいま見たとき、わたしを驚かせたものは、まるで天衣無縫の自由をてんでに満喫したような、原文いじりだった。「陸行一月」を「陸行一日」に直し、「南、邪馬壹国に至る」の「南」を「東」に直す。いや、それどころか、肝心の卑弥呼のいた女王国の国名「邪馬壹国」さえ「邪馬臺(台)国」と手直ししてはばからぬ手口。こんなやり方が許されるなら、原理上、どんな結論だって出せるはずだ。事実、東は東北地方から南は南方洋上の他国内まで、いやそれでも足らず、深々と海底にまで沈めてみせるのも、この手口がいったん許された以上、当然のことだ。いかなる専門家にも、これを非難したり、嘲笑したりする権利は存在しないのである。

いってみれば、欧米諸国で、あまたのドラキュラ映画が作られ、そのたびごとに新たな状況設定や新奇な解釈が試みられる。ちょうどあれと同じだ。まことに「邪馬台国」は日本古代史上、最も愛すべき妖怪(ようかい)となりおおせたのである。だが、単なる“楽しい読み物”としてではなく、学問探究として見たとき、果たしてこれですむだろうか。

たとえば、わたしは原文の「壹(壱)」を「臺(台)」に手直ししてきた従来の論者の非を論じ、その一論点としてかつて次のようにのべた。

魏晋朝では「臺」一字で「天子の宮殿とその直属官庁」を意味した。一方、中国の漢字の中に「タイ・ダイ・ト」の類の音をもつ漢字群はおびただしい。それなのに、魏晋朝の史官が倭国という夷蛮(いばん 東夷)の国名を漢字で表す場合、皇の側の至高の貴字たる「臺」という文字を、おびただしい漢字群の中からわざわざ抜き出してあてはめるようなことがありえようか。いや、万々一その可能性はない ーーと。「邪」「卑」「奴」といった卑字が倭国関係の表音漢字として続出している史料事実から考えれば、この道理は一層明白だ。これが「表音漢字選択の論理」である(「邪馬壹国」『史学雑誌』昭和四十四年九月)。

以来、六年にわたる歳月が経過している。だが、この道理を打ち破る論者はその間現れなかったのである。そしてまさに現れないまま、あるいは学界で、あるいは一般誌で、原文になき「邪馬臺(台)国」という名称が公然と使われつづげている。

今、いわれなき誤解を避けるため、一つの吟味を加えよう。「原文といっても、著者本人の自筆原本ではない。はるか後代(南宋・十二世紀)の版本だ ーーとすれば、ここにあやまりがあって、当然ではないか」ーー このように考える人も多々あることであろう。わたしも全くそう思う。ただし、その点までである。問題は次だ。そういう一般論をもって、直ちに飛躍し、「南→東」「月→日」「壹→臺(壱→台)」といった、自分の都合にあわせた原文改定を正当化する。実とする。それが不当なのである。あの字は確かに、他のあの字のまちがいだ、という具体的な個別の論証こそ、探究上の眼目なのだ。それなしでは「学問の本質」に欠けよう。逆に、その必要にして十分な論証さえあれば、わたしが「原文改定」に反対するいわれは、それが何個所あろうとも全く存在しない。だが、人々はそれを欠いたまま、今も依然として原文改定の「結果」によりかかっているのである。

これは、不遜(ふそん)をおそれずに言わせていただければ、一つの知的退廃ではあるまいか。

この重要な論点をすでに道破した先人がいる。『邪馬台国研究総覧』によって従来の研究史を総括した、故三品彰英氏がその人である。長文をいとわず、「原文の訂正」と題したその一節を引用しよう。

「われわれは、実証よりも一層鋭い直観のあることを知っている。だが同時に安易な直観の危険さを一層痛感する。原典の校合による実証的な字句の訂正以外は、できうる限り『魏志』の原文をそのままに読んでゆくことが、われわれ学究の徒の進むべき常道である。『魏志』の記事を随所で信ずるに足りぬと批評しつつ、一つの結論を導き出している論者のごときは、自らの結論に対しても信ずるに足らざることを自白しているようなものである。・・・この原文訂正の問題は、九州論者、畿内論者のいずれを問わず、等しく適用せらるべき学問的原則である。」

これはまさに金言だ。しかし遺憾ながら、氏の実行そのものは、氏自身の提唱を裏切っていたようである。なぜなら、氏は「中国人は東のことを、時として南と書くことがある」という内藤湖南の主張をうけついで、「南→東」の原文改定に実質上賛同されたからである。まして中心国名たる「邪馬壹国」に対する原文改定という、この根本問題にまで、氏の批判の目はついにゆきつくことができなかった。

今生命をもっているのは、氏の結論ではない。氏の提言そのものである。「改定論証なき原文改定」を非とするわたしの本『「邪馬台国」はなかった』(朝日新聞杜刊)はすでに氏の生前世に出ていたが、もはや病床についておられた氏の目にはとどくことがなかったようである。もし今、氏が生きておられたならば、「原文改定」乱立する現下の盛況を見て、いかなる感懐をもたれるであろうか。

古代史の原始林の中をさまよいつづけている間に、一つの大きな黒い影のようなものがいつもわたしの視界をさえぎっているのを感じはじめていた。史料の一字一語を確かに見すえようとすればするほど、何かそれを透明に見通させないものがあって、対象を覆(おお)っている。それを痛いように感じるのであった。

これは何か? わたしは問いつづけた。そしてついにその真相を見た。それは天皇家という名の影であった。つまり、日本列島に中央権力として歴史上存在しえたものはただ一つだ、すなわち近畿天皇家以外にありえない ーーこの思想である。これこそ八世紀から現代まで連綿千三百年間、疑われたことのない「日本の常識」だった。しかしこの常識で内外の古代文献を見ると、どうしても対象がくもってしまう。透明に史料を見通すことができないのである。ところが、この「絶対の常識」を網膜からとりはらった瞬間、すべてがはっきり見えてくる。ちょうど日本晴れの日のように。

たとえば、『古事記』序文の天武の詔に現れる「削偽定実」(偽りを削り実を定む)という有名な言葉。これが記・紀撰録の目的だ。それこそ「邦家の経緯・王化の鴻基(こうき)」だというのだから、この「偽」とは天皇家を中心権力と認めないもの、「実」とはその逆である。ところが、この「偽」の立場に立った歴史文献(「帝紀」及び「本辞」と呼ばれる)が、すでに「諸家」からもたらされていると、その詔はのべているのだ。

とすると、当然天皇家外の領域に、天皇家ならざる権力を大義名分の中心とした歴史文献が、天皇家の歴史書作り(記紀)に先立って存在していた ーーそういうことになる。近畿天皇家に先在した他地域の中央権力が実在したこと、それが天皇自身によって認められているのだ。だが、従来の学者はその必然の帰結を直視しなかった。「各氏族が家系を偽っていたのを天武帝が正そうとされた」といった類の穏和な解釈ですませていた。

では、氏族中の氏族たる天皇家自身は? このようなストレートな問いは、決して発しようとはしなかったのである。

他にも簡明な証拠がある。『日本書紀』の「一書」問題だ。この「正史」の最大のナゾ、それは神代紀に「一書に曰く」という引用が五十八個も登場しているにもかかわらず、次の神武紀に入ると、ぴたりとそれが消滅する、この点だ。九州から近畿に舞台が転換した途端、この「一書、大量蒸発事件」がおこるのである。この異常現象は戦後史学の「後代造作説」などでは到底説明できはしない。ずばり言おう。九州に、記・紀に先んじて複数の歴史書が成立していたのだ。それはとりもなおさず「九州王朝の先在」の証拠でもある。

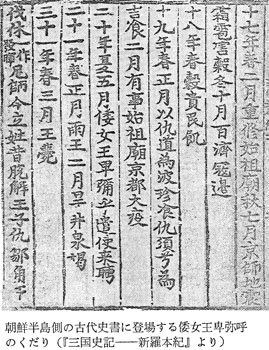

この結論は、隣国(朝鮮半島)の歴史書『三国史記』(新羅・高句麗・百済の歴史)からも同様に導かれる。この本の中には「倭」の字が九十七回出現する(地名「倭山」二回を除く)。倭人(四十回)、倭国(二十二回)、倭兵(十四回)、倭(十回)、倭王(六回)、倭国王・倭女王・倭軍・倭賊・倭船(各一回)だ。

これらの倭国記事に対する無視、それが明治以降の正統派史学の伝統だった。その証拠に、わが国の教科書にはこれら『三国史記』に現れる倭国記事はほとんど登場しない。それゆえ一般の日本人はこれを知らずに今日に至ったのである。なぜか。理由はほかでもない。ここに現れた倭国記事は記・紀の天皇家内伝承とほとんど接点(共通項)をもたない。そのため、無視する方が利口だったのである。

では、この「倭」とは何物か。その性格を個条書きしてみよう。

(一) 倭国・倭国王・倭王という表記形式がしめすように、これは独立した主権国家だ。その点、この史書中の高句麗王・新羅王・百済王などと同列の表記なのである。

(二) 新羅本紀によると、新羅国は倭国と高句麗国とに王子らを人質に送っている。いいかえると倭国は高句麗と並んで、新羅国に南から圧迫を加えつづけた国家であった。

(三) 記・紀の天皇家内伝承と記事がほとんど対応しないことからも判明するように、この倭国王とは、近畿天皇家ではない。

(四) 倭国側は、たとえば「兵船百余艘(そう)」によって襲来し、新羅の南辺及び東辺の海岸から侵入した。これは朝鮮半島の対岸、つまり日本列島(九州)に本拠をもつ国である。

(五) この倭国の倭女王として卑弥乎(呼)の名があげられている。

以上の事実は、近畿天皇家に先在した九州王朝の実在、そしてあの有名な女王卑弥呼もこの王朝に属していたこと、この二点を歴然と証明しているのである(古田著『失われた九州王朝』朝日新聞社刊、参照)。

これに対してわたしに興味深いのは、この倭を「海賊」と見なす学説だ。早く明治に中村桜渓が好太王碑文中の「倭」に対してこれを唱え(『古碑徴』)、最近は内外の学者(金錫亨民、旗田巍氏ら)がこれをのべた。しかし、この海賊集団説は、実は次の三段論法の上に成り立っている。

(1).これらの倭は大和朝廷ではない

(2).大和朝廷以外に中央権力は実在しなかった

(3).ゆえにこの倭は海賊である ーーと。

つまり、近畿天皇家唯一中心主義という、仮構の巨大なかさの下で造り出された学説、それがこの窮余の海賊説なのであった。

『三国史記』の倭国が主権国家であること、それは右の(一) の表記の点から見ても当然だ。「倭賊」という一例も、「百済残賊」という表記と同一だ。海賊の証拠ではない。この矛盾した海賊説の真の背景は、右の三段論法の(2) にあることは明らかだ。

『三国史記』の倭国表記の客観的な処理、それは必然的にただ一つの命題 ーー「倭国=九州王朝」という真実をゆるぎなく指し示しているのである。

以上、いずれの道からたどりはじめても、同じ九州王朝の峰に至るほかない。

これまでに述べてきた論旨を、いまひとたびふり返ってみよう。

わたしは戦後古代史学が「記・紀神話は後代の造作物だ」と称する、その根本のテーマに疑いをいだいた。そのような、いわば古代人への侮蔑の上に立って、さまざまの恣意(しい)なる構想の彩りを楽しむ ーーその前にまず、記紀の表記のルールを厳格に守り、そこに古代人の認識を見ようとしたのである。そのさい、基本のルールは安易な原文改定に走らないという一点だった。古代人がまちがっているーー もし、後代のわたしたちかそうはっきり言えるとしたら、それはたとえようもなくすばらしいことだ。だが、そのためには必ず「必要にして十分な論証」という代価を納めねばならぬ。それが当然ではあるまいか。だが、一個の人間としてのわたしの目から見ると、戦後古代史学は津田左右吉の権威によりすがったまま、それを十分に果たしていなかったように見える。それが問題の根本である。

かえりみれば、このような疑問をおこすことができたのは、決してわたしが格別古代史に詳しかったからではない。むしろ、逆だ。戦後の古代史学界の中の確たる座に身をおいていたなら、後代造作説はもはや疑う必要のない自明の命題だったであろう。けれども、一素人たるわたしの目には、どうしても疑わしく見えただけなのである。

わたしは、かつて学者としてみずからを見たことはなく、大学の中に職をえたこともなかった。ただ一個の、私的な探究者として終始しているのである。このようなわたしの基本の立場は、すでに早く親鸞研究の中に発している。真宗各派の大家や専門的な学者たちに相対し、孤立の一素人として、率直な親鸞の探究をこころざしたのである(古田著『親鸞思想 ーーその史料批判』冨山房刊、自序参照)。

けれども、わたしにとって「素人」とは、史料のとりあつかいを厳正にすることや論理の厳密さを守り抜くこと、それらの反対語ではありえなかった。むしろ逆である。なぜなら、学者や専門家の肩書をもつ権威ある大家なら、格別の論証なしにでも「わたしはこう見る!」と言えば、一つの学説として世間はこれを見るであろう。少なくともあなどらないであろう。しかし、何一つ肩書もない人間には、それは不可能である。こういう方法で、こういう論理に従えば、こうなる ーーという、その筋道をしめす論証それ自身の権威に依拠する以外に、わたしには何のとりえもなかった。

このような探究の道は、わたしを意外な局面へと導いた。それは「近畿天皇家に先在した九州王朝」というテーマである。前にのべたように、中国側文献と朝鮮半島側文献と日本側文献とを問わず、いずれから究明しても、厳格な史料批判的処理に従うかぎり、いかにしてもこの結論 ーーあえて戦後古代史学界だけではない、記・紀成立の八世紀以来、千三百年間疑われたことなきこの命題にゆきつかざるをえなかったのである。

このことをさししめす、わたしにもっとも印象的だった解読の一つ。それは『古事記』の天孫降臨神話におけるニニギノミコトの言葉だった。

此の地は、韓国に向いて真来通り、笠沙の御前(みまえ)にして

の文だ。これは「向韓国真来通、笠沙之御前而、朝日之直刺国、夕日之日照国」という六字四句の対句文ではないか。そう気づいたとき、記・紀のナゾの核心をはじめて見た思いがしたのである(古田著『盗まれた神話』参照)。すなわち、これは前原(まえばる 福岡県糸島郡)の現地に立って、北には韓国、南には笠沙(福岡市東辺ーー東南)、東には朝日、西には夕日という「四方」をさししめした四至文だったのである。太陽信仰の聖地(前原)に立って、この文面はのべられていたのだ。この解読によって、天孫降臨地が前原と博多の間の高祖山連峰であったことが文献的に裏づけされることとなったのである(なお古田著『盗まれた神話』において、右の文中の「真来通り」は「真木通り」と解したが、新たに「来立つ」〈景行記〉「来散る」〈安康記〉という語法と対応する「来通る」と見なす理解を提起したい。ただ、文全体の大意に変化はない。)

この解読によって、天孫降臨神話が、博多(邪馬壹国)、前原(伊都国・奴国)両域間の連山を舞台としていること、すなわち九州王朝の中心たる筑紫を原域とする始源神話であること、その事実が明白に裏書きされてきたのである。さらにつきつめれば、九州王朝にとってこの前原は内陸(九州本土)における“聖なる発源の地“に当たっている ーーそれを赤裸々に物語る一節なのであった。ニニギノ、ミコトの子のヒコホホデミノミコトについて「御陵はすなわちその高千穂の西に在りしと『古事記』は伝える。高祖山連山の西は、糸島郡前原である。そして近畿天皇家はその“聖なる血脈をうけている”と称する一分流だったのである。そしてこの人々の権力の始源を語る「神武東征」説話も、決して後代の造作ではなかった。日向(宮崎)を発進地とし、宇佐(大分)、岡田(筑前の遠賀川)、安岐(広島)、吉備(岡山)の四域連合をバックにして大和に侵入した武器型祭祀圏に属する海上武装船団。その権力奪取の伝承だったのである。

折しも天孫降臨の当地(前原)において、原田大六氏を中心として新たな発掘、調査がすすみ、次々と右の神話の内実が虚構でなかったことを証明しつづけているようである。

これに対し「記・紀神話、後代造作説」を定説とする戦後古代史学界の学者は、いつまで黙殺を守りつづけるのであろうか。

『盗まれた神話』 へ

ホームページ へ

闘論コーナー へ

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから

Created & Maintaince by“ Yukio Yokota“