倭人伝にしるされた三世紀倭国に属する地域として、誰人も疑うことのない地点、 ーーそれは壱岐・対馬の二島である。これを倭国に属さずと見なす人はいない。すなわち、倭国領域として疑いなき「定点」だ。そこでこの定点を実地の遺物において検査すれば、この「倭国」なるものの社会性格、祭祀性格等がすなわち判明することとなろう。

魏・西晋朝短里の三論証 『古代の霧の中から』

本資料では、丸数字は○1は、(1)に変換しています。

古田武彦

序

ある人はこのように書いている。「邪馬台国はどこにあったのか。それは、結局、永遠の謎であろう」と。

この言葉は美しい。あのジョコンダ(モナ・リザ)の微笑のように、人々の情緒の源泉をしびれさせるようなひびきを秘めている。ことにそれが古代史に通暁した大家の手によって綴られているとき、人々はそれを一種の“誠実な告白”のように見なすであろう。“これこそ偏見なき結論にちがいない”。そのように人々に感じさせる力をもっているのである。

ーーだが、本当にそうだろうか。果たして女王卑弥呼の国は「永遠の謎」に終わるのであろうか。このような問いをわたしが新たに発すること、それは果たして不遜なことだろうか。あまりにも恐れを知らぬ行為であろうか。

だが、読者にお願いする。このささやかな一文を読み終わったのち、あらためてこのようなわたしの疑いが大それたものであるか、ないか、その判断を下してほしい。わたしはそう思ってこの筆をとった。

一

この問題に入る前に、果たしておかねばならぬ作業がある。それは『三国志』の「魏志倭人伝」の信憑性の問題だ。なぜなら、この内容がはじめから著者(陳寿)によって”恣意的かつ適当に“書かれているものであったとしたら、つまりこの本がもともと信憑できぬ史料性格の著述だったとしたら、その中に書かれている女王国の位置を、この文面から“確定する”などという作業は、はじめからばかげていることになってしまうだろうから。

かつてわたしの本『「邪馬台国」はなかった』の中で、わたしはこの『三国志』魏志倭人伝の文面が史料としてきわめて信憑性が高いこと、つまり“その記述が真実(リアル)である”ことを論証し、かつ力説したのである。ところが、その後、新たな見地から、“倭人伝の記述は信用できない”と主張する論者が現れた。

「私には“魏志”〈倭人伝〉を日本史の先生方のように非常に正確な記事だとはとうてい思えないのです。これは序文でも最後の評でも『通訳をつれた使節がときどき通交するので、事に従いて記述す。あに常ならんや』とあります。これは使節がいっているとおりに書いておくけれども、どうしてこれが一般的なものであるといいきれましょうか、私にはそういいきれませんと書いている。これは〈倭人伝〉のすぐ次の評にです。たった二行なんですけれども。日本史をやっていると〈倭人伝〉のところだけ取り上げてお読みになる。次の行を読んでいただきたいのですけれども。

そんな、非常に不安定な史料を絶対視するというのは、やっばり何か、史料を扱う人間としては不安なのです。」(井上秀雄「中国古典の朝鮮と倭」、国分直一編『倭と倭人の世界』所収)

つまり、著者(陳寿)自身が、“この烏丸・鮮卑・東夷伝は信用できない”と、いわば“自白している”というのだ。もし、この井上氏の読解が正しいとしたら、確かに、倭人伝の文面を大真面目にとりあげること自体、何とも“しらけた話”ではないか。

そこであらためて検証してみた。まず原文をしめそう。

史・漢は朝鮮・両越を著し、東京は西姜(せいきょう)を撰録す。魏の世、匈奴遂に衰え、更に烏丸(うがん)・鮮卑有り。爰(ここ)に東夷に及び、使訳時に通ず。記述、事に随う。豈(あに)常ならんや。

右の大意をのべる。

“前漢の『史記』、後漢の『漢書』には、朝鮮伝・両越伝(南越と東越)があり、東京(洛陽を都とした後漢をさす)では西姜の伝(西方の夷蛮の伝をさす)を撰録している。

ところが、魏の世には(かつて猛威をふるった)匈奴がついに衰え、更に(かわって)烏丸・鮮卑・東夷が登場し、魏に使者(訳者と共に)を時々通ずるようになった。

だから、本書(『三国志』)では、記述の仕方は事実(実状)に随ったのだ。(つまり、朝鮮伝・両越伝・西姜の伝などを設けず、それに代えて新たにこの「烏丸・鮮卑・東夷伝」を設けたのだ。)史書の「夷蛮伝」を立てる、その体裁は、このように実地・実状に応じて変移するのが当然だ。どうしてそれはきまりきったものであろうか。いや、そうではない”。

つまり、「前史」たる『史記』『漢書』に対し、『三国志』は夷蛮伝の立て方がちがっている。それは“事実を重んずるために、その事実に対応して体裁を変えたものだ。だからこの変更は当然である”。

自信に満ちて陳寿はこのように断言しているのである。

二

右のわたしの理解は、東夷伝と烏丸・鮮卑伝の両序文からも裏づけられる。

まず、東夷伝の序文の結語。

故に其の国を撰次し、其の同異を列し、以て前史の未だ備えざる所に接せしむ。

ここで「前史」といっているのは、むろん『史記』『漢書』のことだ。この両書に欠けている点を、この新しき伝(東夷伝)の記述によって補うのだ、というのである。

次は烏丸・鮮卑伝の序文の結語。

烏丸・鮮卑は即ち古の所謂東胡なり。其の習俗・前事、漢記を撰する者は已(すで)に録して之を載(の)す。故に但(ただ)漢末・魏初以来を挙げ、以て四夷の変に備うると云う。

ここでも『史記』『漢書』等にのせた所は省き、そこにない漢末・魏初以来の記事を書く、といっている。

以上、二つの序文に強調した趣旨、つまり“『史記』『漢書』そのままのやり方(伝の立て方)でなく、前書に欠けた所を補う”という基本方針を、陳寿は、間題の最後の「評」(各篇末尾の史官評論の文章)で要約し、再説したのである。「評」とは、そういう性格の文章だ。突如、事新しく、自信欠如の“不安告白”をのべるような役割の文章ではない。この点、『三国志』全篇、六十五個の「評」文を見れば直ちに判明する。いずれも、二、三行の短文の中に、その伝を記述した著者の基本の立場が、要約し、圧縮されているのである。

したがって、これは“不安告白”どころではない。現代の「事実」を優先させ、前書の記述様式(「伝」の立て方)をうけつがなかったことの妥当性、それを陳寿は強烈に主張しているのである。したがって、井上読解は、遺憾ながら、全く史料事実とは正反対だったのである。

三

さらに注目すべきことがある。それはこのような夷蛮伝新設の目的だ。それは決して著者の物好きや異国趣味のためではない。右の烏丸・鮮卑伝の序文末尾のしめすように、北の匈奴に代わって新たに勢力をもちはじめた中国の「北→東」なる夷蛮の「変」に応ずるためだ、というのだ。この「変」とは何か。右の烏丸・鮮卑伝の序文は次のようにはじまる。

久しいかな、其れ、中国の患たるや。秦・漢以来、匈奴久しく辺害たり。

つまり、匈奴は代々中国にとって辺害(辺境からの害敵)となってきた、というのである。だから今、その匈奴こそ衰えたものの、代わって新興の夷蛮たる烏丸・鮮卑(や東夷)たちの「変」(変移する動き、動態)に警戒を怠ってはならぬ。そこで、この新しき伝をおこしたのだ、というのである。

このように見てくると、この新伝設立の目的がすぐれて軍事的性格をおびていたことは明らかだ。すなわち、中国の安全のため、“真実(リアル)な戦略上の目的意識”に立って書かれているのである。

四

井上氏が 失礼ながらーー 文意を誤解された一因、それは「常」と「定」との語義のちがいを見あやまられた点にあるのではないかと思われる(次の例はいずれも「評」にょる)。

抑(そもそも)非常の人、超世の傑と謂(い)う可し。(魏志一、太祖)

飛の暴にして恩無く、短を以て敗を取る、理数の常なり。(蜀志六、張飛)

このように、「常」とは“あたりまえのこと、きまりきったこと”を意味する。『三国志』全六十五個の「評」中、六個(固有名詞一個を除く)の「常」が出現するが、いずれも、この語義である。

これに対し、異なる語義をもつのが「定」だ。

位号、定まる靡(な)し。 (魏志二十、武文世王公)

易に称す。「家を正しくして天下定まる」と。(呉志五、妃嬪)

この「定」は明らかに“一定して変わりなきこと。決定的なこと”を意味する。だから、

A 豈常ならんや。

(訳)どうしてきまりきった記述方法に従う必要があろうか。いや、ない。

B 豈定ならんや。

(訳)どうして決定的な記述であろうか。いや、それほどのものではありえない。

井上氏は問題の句を、あたかもBであるかのように解されたため、この誤解を生じられたのではあるまいか。

五

なお、これと類似の問題として、東夷伝序文中に次の文がある。

漢氏、張騫を遣わして西域に使せしむ。河源を窮め、諸国を経歴し、遂に都護を置きて以て之を総領せしむ。然して後、西域の事、具(つぶさ)に存す。

これに対し、“西域でも、張騫が使者として行っただけでは、現地の事情はよく分からなかった(都護府が設置されて始めて分かった)。この点、東夷の場合、使者が行っただけなので、よく分からない”とする解釈がある。そして例の「豈常ならんや」の「評」の井上読解につなげようとするのである。しかし、これも明らかに誤読だ。この文は“「張騫の大西行や都護設置」といった、中国人の都護設置によって、『漢書』では西域伝を立てて記述することができるようになったのである”の意だ。

その証拠に、右の文のあと、公孫淵や高句麗への討伐行を記したあと、

遂に諸国を周観し、其の法俗を采(と)るに、小大区別、各名号有り。詳紀するを得可し。

とある。

つまり、“東夷の場合も、討伐戦争や使者の往還という実地接触の行われた結果、ここに詳しく記述することができることとなった”とのべているのである。

ここでも、陳寿は「自信」の上に立っているのであり、決して「不安」の上に立っているのではない。

六

以上の論証に対し、新たな論者が立ち現れ、さらに次のように言うかもしれぬ。

「なるほど、陳寿の主観においては、そのような自信に立っていたのであろう。だが、客観的に見て彼の文章(倭人伝)が信用できるかどうか、それとこれとは別だ」と。

このようにして倭人伝の信憑性についての新たな議論がはじまる。つまり、わたしのように“信憑できる”という者と、程度の差こそさまざまながら、“必ずしも信憑できない”とする論者とだ。そして必然に後者はそれを“口実”として(つまり、必要にして十分な論証なしに)「原文の手直し」へと向かうのである。

だが、ここに重大な岐路がある。一般論として“わたしは信用できると思う”“いや、できないと思う”などと言いあっていても、はじまらない。少なくとも科学的な論争としては無意味だ。だから、従来疑いのまととなってきた基本的な事実をとりあげて、それを堅実に検証する。 ーーそれが必要だ。

わたしはそう考えた。そこでその一つとして里数問題をとりあげた。倭人伝中“疑いなき誇張”として従来の論者たちが認めてきたのは、次の記事だった。

郡より女王国に至る、万二千余里。

郡とは帯方郡治、つまり今のソウル付近だ。通常の里数観念(漢里 ーー 1里約四三五メートルーー 山尾幸久氏による)なら、これでは、はるか南方洋上、赤道付近にまで行ってしまう。だから疑いなき誇張、と見なされたのだ。しかし、わたしが『三国志』中の全里数値を抜き出して検査した結果、“魏晋(西晋)朝は漢代の「里」の約六分の一の里単位、つまり「短里」を採用していた”という帰結をえたのである。したがって右の「万二千余里」はなんら誇大値ではない。この記述はなんら誇張ではなかったのである。

わたしは自著の中にその論証を書いた。そして論者の反応を待ったのである。なぜなら、いわゆる女王国の所在論とは別に、これは純粋に検証できる性格の、いわば物理的な問題点だ。『三国志』の中にも里数記事は数多い。その上、『三国志』以外の魏晋朝史料もまた少なからぬ史料を提供しているからである。

けれども、意外にも、その後、邪馬壹国か邪馬臺国かという、「壹 ーー 臺」問題か数多く世に紹介され、論ぜられてきたにもかかわらず、きわめて客観的な判別尺度をもつこの問題に対し、再検証の目をもって顧み、諾否を論ずる人はあまりにも少なかった。(ただ一つの例外は、山尾幸久氏の『魏志倭人伝』〈講談杜新書、昭和四十七年〉であり、わたしはこれに対する反論「魏晋(西晋)朝短里の史料批判」〈『古代学研究』73昭和四十九年〉を書いた。)

そしてまさに顧みないまま、「わたしは倭人伝は信用できないと思う」といった記述をものする人士が現れている、そういう現況なのである。これでは、論争の当事者が真実を煮つめる努力を怠っている、といわれても、あるいは弁明できないのではなかろうか。

七

わたしはここに提示する ーー魏晋(西晋)朝短里「五証の弁証」を。それは、“『三国志』は短里によって書かれている”という命題を立証すべき五個の明確な事例である。

(一) 潜中、天柱山有り。高峻二十余里。 (魏志十七)

この天柱山は現在中国の地図(たとえば中華人民共和国地図。一九七一年十二月。北京)にも書きこまれている。また『史記』の武帝の天柱山巡行記事(第十二、孝武本紀)でも有名な名山である。その高さは一八六〇メートルだ。つまり、この「二十余里」は短里である(二十三、四里=一七二五〜二一六〇メートル)。もし、これが漢長里なら、一〇、○〇五〜一〇、四四〇メートルだ。まさにエレベスト(八、八四八メートル)を越える超高山となってしまうからである。

(二) 対海国に至る・・・又南、一海を渡る、千余里。名づけて瀚海と曰う。一大国に至る。

これは倭人伝の探究者には、おなじみの文面だ。しかし、『三国志』全体の中でも“卓抜した”文例である。なぜなら、対海国と一大国がそれぞれ対馬(南島 ーー 下県郡)と壱岐とを指すことは明白だ。それ故、その実距離は明白に判明している。(最短直線距離、約五〇キロ。最長曲線距離〈南行のち東行〉約七六キロ。)

ところが、もしこの「千余里」が漢長里なら、四三五キロもの長大な距離となり、全然妥当しない。対馬から九州南端に至る長大な距離となってしまう。海上距離が陸上距離より粗、つまり不精密であるのは当然だが、それにしてもひどすぎる。到底無理だ。やはりこれは、短里と見るほかない。

(三) A 江東、小なりと雖も、地方千里。 (『史記』、項羽本紀。 『漢書』項籍伝もほぼ同文)

B 江東に割拠す、地方数千里。(呉志九)

Aは漢文の教科書にも出てくる有名な文だ。陳寿と『三国志』の当時の読者もまた、これをそらんじていたと思われる名場面だ。ところが、その同じ江東を陳寿は「方数千里」(方五、六千里)と記している。明らかに漢長里の五、六分の一の里単位に立っていることを意識し、ここに明示しているのである。

(四) 南、零(れい)・桂(けい)を収め、北、漢川に拠(よ)る。地方数千里。(魏志六、劉表伝)

ここでも、荊州(湖南省のあたり)を「方数千里」と言っている。漢長里でこの表記なら、中国全土にまたがる広大な面積となる。(『「邪馬台国」はなかった』一九三ぺージ図参照)したがって短里にもとづくこと、明白である。

(五) 韓は帯方の南に在り。東西、海を以て限りと為し、南、倭と接す。方四千里なる可し。(魏志三十、韓伝)

これも、漢長里では到底妥当せず、短里にしてはじめて的確な表記となること、明らかである。右の五例はいずれも、主観的な解釈の介入する余地はない。

(1) 中国本土、朝鮮半島、倭地、そのいずれを間わず、同一の里単位(短里 ーー 漢長里の五、六分の一)に立って書かれている。

(2) 高さ、平面距離、面積、陸上と海上、そのいずれを問わず、短里に立って書かれている。

これが帰結だ。したがって次の答えをうる。「万二千余里は誇大値ではない」と。この命題が確認されるとき、すでにいわゆる近畿説が成立しえないことは明らかである。なぜなら、「南を東に変え」たくらいでは到底近畿に至ることはできぬからである。そしてさらに重要なこと、それは倭人伝の数値を軽々しく疑うことは、妥当でないという命題をハッキリと指さしているのである。

八

この問題に対し、「魏尺」にもとづく反論がある(市村其三郎氏『神武天皇は応神帝か』一〇四ぺージ)。

市村氏は言われる。“漢尺は二三・三センチ、魏尺は二四・二五五センチ(藪田嘉一郎「現存歴代古尺表」による)。すなわち、両者に「六対一」もの大異はない。したがって漢里と魏里とに古田の言うような大異があるはずはない”と。

しかし、この論点は遺憾ながら、次の点の誤認から来ている。中国には二つの「長さの基準」があるのだ。

A 寸→尺→丈

B 歩→里

この場合、「A→B」という風に、直接両者接続しているものではない。この二つは、本来別種の長さの単位なのである。

その証拠に

(1) 両単位は長さの範囲が交錯している(たとえば、「丈」は「里」と「歩」の中間の長さ)。

(2) 両者は測定対象が慣例的に異なっている(たとえば、人間の背丈や大木の高さを「歩」で測ることはない)。

(3) 両者は接続して用いない(たとえば、「何里〜・・・何寸」といった用法はない)。

これで明らかだ。ところで『三国志』の場合、Aの方は漢代と大異のないこと明らかである。

(a) 身長八尺。(蜀志五、諸葛亮伝)

(b) 又侏儒国有り。其の南に在り。人長三、四尺。(魏志三十、倭人伝)

右の(a)は長身、(b)は短身の例だ。つまり、通常の人間の背丈が五〜七尺の間とされている点からも、漢尺と大異ないものと見られる。したがって短里問題はBにのみ関係し、Aには及んでいない。これが『三国志』のしめす史料事実である。市村氏は遺憾ながらこの一点の法則を看過されたようである。

(現代〈メートル法以前〉でも、“人間の背丈 ーー 六尺前後”はほぽ大異ないのに、「里」の方は四キロくらいだ。漢里の九倍もの長さとなっている。両単位別々に変動した証拠だ。)

九

以上の論証に対し、論者はさらに言うだろう。“倭人伝の里数値が誇大でなく、陳寿はその時代独自の基準里に立って真面目に記述していたことはよく分かった。しかし、それは要するに里数問題だけだ。そのことから、倭人伝の記事全体が信用できる、とは限らないではないか?”と。

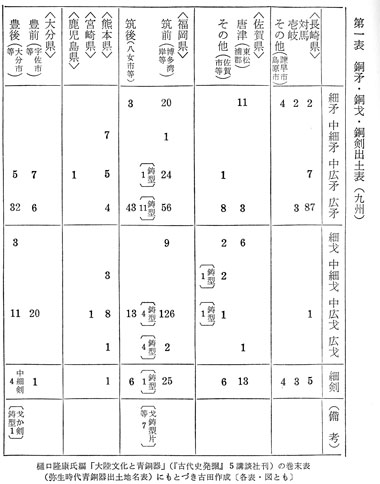

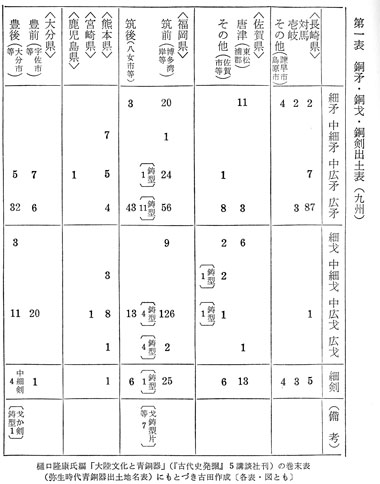

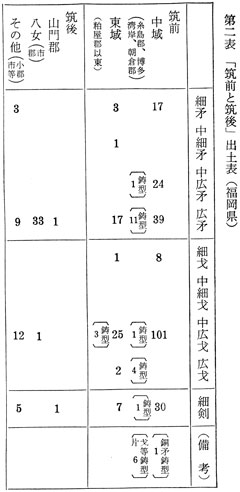

確かにその通りだ。そこでいよいよ問題の核心、女王国の所在を確認するための論証にむかおう。ここでは、二〜三世紀(前半)の考古学上の遺物をしめす分布表によって考えてみよう(次ぺージ)。この表をバックとして、次のような三つの定理がえられる。

第一、二島定理

倭人伝にしるされた三世紀倭国に属する地域として、誰人も疑うことのない地点、 ーーそれは壱岐・対馬の二島である。これを倭国に属さずと見なす人はいない。すなわち、倭国領域として疑いなき「定点」だ。そこでこの定点を実地の遺物において検査すれば、この「倭国」なるものの社会性格、祭祀性格等がすなわち判明することとなろう。

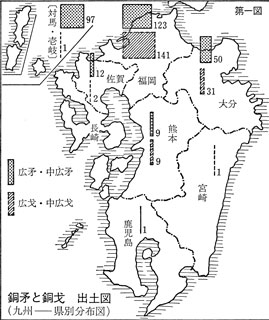

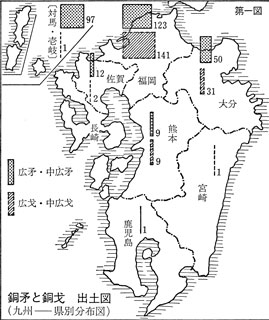

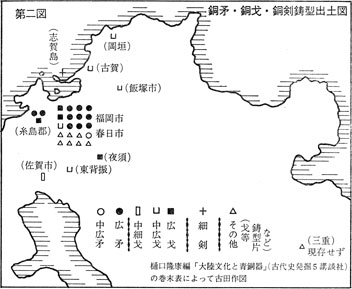

そこに出土する遺物は、表のしめすように広(中広)矛・中広戈等だ。ことに対馬におびただしい広矛の出土することが注目される。してみると、この事実は、この倭国が祭祀の上から見て広矛・広戈祭祀圏に属することをしめしている。すなわち、地図(第一図 銅矛・銅戈出土図)上にしめされた銅矛・銅戈の地域を直轄領域としているのである。(南九州はこれら広矛・広戈等の出土が少ないが、分属領域であるという可能性をもつ。)

この広矛・広戈圏の中枢はどこか。それは筑前である。中でも、糸島郡・博多湾岸(福岡市・春日市・筑紫郡〈太宰府町〉等)とその周辺(基山・朝倉郡)を中心とする地帯だ。すなわち、この領域こそこの倭国の中心部だ。いわゆる都邑の地である。

これが“壱岐・対馬の二島を定点とする中心地測定法”だ。今、これを簡約して「二島定理」と呼ぽう。

第二、一大率の定理

倭人伝によると、倭国の中心権力は伊都国に一大率をおいていた。以下の論証はこの史料事実にもとづいて行われる。

ただ、このさい、一つ顧慮すべき異説がある。それは、一大率は倭国権力からでなく、中国の権力(帯方郡治)から派遣されてきたもの、とする見解だ(松本清張氏)。しかし、わたしは次の二つの理由からこの見解を斥けざるをえない。

その第一。『三国志』には「一大石」(魏志二十九)、「一大[虫也]」(魏志二十九)といった表現が現れている([虫也]は音「シャ」、蛇と同じ)。これらは“一つの大石”“一つの大蛇”の意だ。つまり「大石」「大[虫也]」は普通名詞である。これらと同じく「一大率」は“一つの大率”の意だ。これは“一つの大きな軍団”一つの大きな軍団の統率者“の意である。(この語義とそのもつ音義については別稿でさらに立ち入って詳論する。)

[虫也]は、JIS第3水準、ユニコード8675

つまり、陳寿が「大率」という中国語を用いて、倭国の軍事権力の構成ないし配置を説明しているのだ。これはたとえば、「大官」(対海国の項)、「大人」(東夷伝頻出)といった中国語を用いて、倭国の官職構造や社会構成・風俗等を説明しているのと同一だ。(この点、「自ら大夫と称す」という表現の「大夫」の場合とはちがう。この方は、もとは同じ中国語でも、それを倭国側が用いているのである。)

これに反し、もしこれが中国側任命の官であったとしたならば、

(1).この存在を特記しながら、「一大率」といった、一般的な言い方にとどまっているのはおかしい。

(2).当然官庁名、(たとえば「帯方郡・崎離螢」〈韓伝〉)、官職名(たとえば太守、あるいは護烏丸校尉・護鮮卑校尉等)、任官者(たとえば帯方郡太守の弓遵)といった固有名詞が現れているはずだ。

しかるにそれはない。

したがって、これを中国側任命の官と見なすことはできない。

その第二。伊都国に中国官人の生活遺跡(遺構)や漢墓・魏墓群等のないことである。これに対し、“それは中国官人が現地人(倭人)に同化して同じ様式の生活をしていたからだ”という答えがある。だが、これは正当な解答になりうるだろうか。わたしはなりえないと思う。なぜなら、もしこのような論法が許されるなら、遺跡の点で、日本列島のいかなる地点にも、中国官人の現地官庁の存在を承認できることとなるであろうから。

いや日本列島だけではない。地球上いかなる地点にも、中国側派遣官庁の存在を呼称しうることとなろう。“そこに遺跡はない”“いや彼等は現地人に同化していたのだ”。すなわち、これは遺跡の有無を無視しうるための「万能の論法」である。そのあまりにも超絶した有効性のために、わたしたちはかえってこの論法を使用することを厳に拒否せざるをえないのである。

以上の検証ののち、はじめの場にかえろう。「一大率は倭国の中央権力から派遣された官である」。この命題は何を意味するだろうか。

さて、ここに一つの仮定を設けてみよう。もし、この中央権力が近畿であった、とする。その場合、二〜三世紀(前半)だから、当然近畿は銅鐸圏である。とすると、その地の中央権力が伊都国に一大軍事力を派遣した場合、彼等はその現地(伊都国)に“神聖なる銅鐸”を持参し、それを心臓ともいうべき中心として軍事力を配置するのではあるまいか。青銅器祭祀のさかりの時代において、「祭祀から切り離された純軍事力」という概念は、わたしには想定できない。その地を恒久的な「治所」とする以上、当然そこに銅鐸もまた存在しなければならない。わたしにはそれは当然の道理と思われる。しかるに、遺跡上の事実として、全く銅鐸(中・後期銅鐸)は出土しない。すなわち、この場合、中央権力は近畿ではないのである。

(もし、派遣された軍事力集団は、現地に同化して現地の祭祀形態に従ったため、自分の本国の祭器、銅鐸を出土しないのだ、というのなら、それは先の中国からの派遣の場合と同じ、超絶した“万能論法”となってしまうであろう。)

では、伊都国に出土する二〜三世紀(前半)の遺物は何か。すなわち広矛・広戈(鋳型)等である。そのことは何を意味するか。いうまでもない。

(1).一大率派遣の中央権力もまた広矛・広戈圏である。

(2).しかも、その中央領域は広矛・広戈(鋳型)等を伊都国以上に出土する地域でなければならぬ。

(3).それは博多湾岸(福岡市・春日市・筑紫郡〈太宰府町〉等)とその周辺(基山・朝倉郡)付近しかない。

それゆえ、この論理によってもまた、倭国の権力中枢はこの領域しかない。すなわち、ここ((3) )が倭国の都邑の領域である。(伊都国を有明海岸〈安藤正直氏・津堅房明・房弘民〉や関門海峡付近〈高木彬光氏〉と見なす少数説の場合でも、この定理の本質は変わらない。)

第三、鋳型の定理

これら武器型青銅器遺物について、一番注目すべきもの、それは「実物と鋳型」の関係だ。前者は“生産された物”であり、後者は“生産する物”である。つまり実物は被造物の側、鋳型こそ製造者自身に属するものなのだ。

ところが、左図(第二図)でただちに判明するように、実物の分布範囲に比べて鋳型の分布領域はきわめて極限される。

A博多湾岸(福岡市・春日市・筑紫郡〈太宰府町〉等)とその周辺(朝倉郡・糸島郡)に圧倒的に集中して出土する。

B 少数例として、左の二地域がある。

(a) 九州北岸中、博多湾岸より

東粕屋郡(中広戈 1)遠賀郡(中広戈 1)飯塚市(中広戈 1)

(b) 佐賀県

佐賀市(中細戈 1)神埼郡(中広戈 1)

C 次の三地域は、実物の方はかなり多数出土するけれども、鋳型は全く、またはほとんど出土しない。

(1) 対馬 ナシ

(2) 筑後の八女市・八女郡 ナシ

(3) 豊前(宇佐市等をふくむ)・豊後〈戈か剣鋳型 1 ーー現存せず〉

今、筑前と筑後と比べてみよう。

筑前ーー二十八

築後ーー ナシ

すなわち、両者全く隔絶しているのである。この事実を前にして、誰人が筑後中心説を唱えうるのであろうか。(豊前・豊後中心説も同じだ。)

十

さて、一つ、吟味すべきことがある。鋳型は、長方形の石にその実物(たとえば広矛)の型を彫りこんだもの、それが二つ(底と蓋)そろったものだ。その石のくりぬかれた部分に青銅の鎔液が流しこまれ、それが冷えてかたまれば出来上がるのだ。ちょうどカルメラ焼きやタイコ焼きのように。したがって、実物の一つのサンプルでもあれば、それに則(のっと)って石材から鋳型を作ることなど、いわば“簡単な作業”なのだ。

こう考えると、先のCの三地域で実際に実物の需要が多いのに、鋳型が出現しない、という事実は不思議だ。なせなら、その地域でも簡単に鋳型は作れるからである。 ーーでは、この現象はなせか。答えは一つしかない。“これらの地域では、原則として作ることが許されなかったのだ”と。武器型祭祀圏内の杜会において、これらの実物が“至高の貴重さ”をもっていた、という疑うべからざる命題からすると、この答えしかない。とすると、それの許された至高なる地域こそ、Aだ。つまり、これらが神聖なる王者の居する首都圏だったのである。

だが、この場合も一つの吟味がある。ある論者がたとえば次のように主張したとしよう。“都城の地はあくまで筑後山門だ。博多湾岸は、ただ生産地域だったにすぎない”と。つまり、“都は山門、工場地帯が博多”というわけだ。だが、このような論法が果たして成り立つだろうか。 ーー否である。なぜなら、この論法が許されるとしよう。またしても、いかなる地域(特別の出土物なき場所)でも、安んじて都城の地となりうるのだ。ただ机の上の言葉の言いまわしだけで・・・。すなわち、これもまた、あの「万能の論法」だ。よって、これを否認するほかはない。

したがって対馬や豊前(宇佐市や京都郡)・豊後(豊後高田市)、八女市・八女郡といった実物出土豊富な地域すら、都城の地域たることは不可能だ。まして長崎県の一部や熊本県の山鹿など、わずかな実物出土しかない地域を都城の地と見なすこと、それは到底成り立ちうることではない。

すなわち、この「鋳型の定理」こそ、博多湾岸とその周辺が倭国の中心、都城の地であること、その事実を決定的に証明しているのである。

十一

以上の論証の手法は、あまりにも”簡単かつ常識的”であるといえよう。何の特別の知識を導入することなく、ただ既成かつ周知の考古学的知識を、もっとも自然にしてかつ必然的な帰結へと向かわしめただけなのであるから。しかし、

(一) 二〜三世紀(前半)の日本列島が考古学上、武器型祭祀(広矛・広戈をふくむ)と銅鐸祭祀の時代に属していたこと。

(二) 倭国の女王卑弥呼は決して第一代建国の主ではない。「其の国、本亦男子を以て王と為す。住(とど)まること、七、八十年。」とあるように、少なくとも二世紀以来の王統を継いで三世紀(前半)現在にたちいたっていたこと。

この二点が確実である限り、右の三つの定理をまぬかれることは、誰人にも不可能である。

もっとも重大なこと、それはこの三つの定理による論証には、わたしが前著『「邪馬台国」はなかった』で辿った論証は一切使用していない、という一点である。たとえば、女王国が邪馬壹国であるか、それとも邪馬臺国であるか。「水行十日陸行一月」が「帯方郡治 ーー 女王国」間の総日程であるか、それとも伊都国・不弥国・投馬国等から以後であるか。対馬(南島)と壱岐の半周(八百余里と六百里)が一万二千余里の中に入っているか否か。一般に倭人伝内の数値(日数や里数)が誇大値であるか、ないか。そんなことは、一切関係がなかったのである。

他方、『「邪馬台国」はなかった』の中のわたしの論証の場合、原文の表記を重んじ、『三国志』全体の表記のルールに従って倭人伝の里程記事を解読し、その辿りいたった所がいずこであろうと、意に介しない。ことに考古学的遺跡の出土状況は一切考慮に入れない。 ーーそのような方法を貫き通し、その結果、「女王国は博多湾岸とその周辺である」という帰結をえたのであった。

すなわち、二つの全く異なった方法によってえた帰結、それが同一の事実をピッタリと指さしたのだ。すなわち、これが不動の史実である。

結び

かえりみれば従来、ほとんどの「邪馬台国」論者は、博多湾岸は「奴国」だとして“決定済み”であるかのように見なしてきた。(わたしの本『「邪馬台国」はなかった』が出たあとの今日でも、なお「博多=奴国」を全研究者の異論なき定説であるかのように書いてはばからぬ人々がある。)その上で、“さて、邪馬台国は?”とその所在地論争にふけってきたのである。

だが、照顧脚下すれば、その“決定済み”の地域こそ、銅矛・銅戈圏の中心地だった。いいかえれば、その祭祀・政治圏の都邑の地だったのだ。ここをまず除いて、邪馬台国論争をはじめた。 ーーここに従来百花の論議がついに不毛に終わるへき必然の理由かあったのだ。すなわち、いわゆる「永遠の謎」の真の背景はこの点にあったのである。

このようにして、学問の本質において、邪馬台国論争はすでに終わった、 ーーわたしにはそのように見えている。後世、すべての人々もまた、そのように認識する日が来るであろうこと、それをわたしは疑わないのである。

これに対し、“否 ーー邪馬台国論争はまだ終わっていない” ーーそのように呼号する人があるならば、それはわたしの望む所だ。この小文にのべた「短里の五証」「三つの定理」に対し、正面から論駁の矢を放ってほしい。わたしは心からその矢を待っているのである。

補1

この論点に関連する「親魏倭王」の金印、「魏鏡」「漢鏡」等の諸問題については、稿を改めて詳述したい。また本稿中、批議させていただいた井上秀雄氏・松本清張氏等はいずれもわたしが裨益されること多き方々である。渾身の批判こそそれに報いる道と見なす野人の礼、寛恕せられたい。

補2

本稿中にのべた倭国の祭祀・社会の「等質性」とは、厳密にいうと、権力中心地と二島(壱岐・対馬)もしくは伊都国(糸島郡)との関係である(倭国全体が等質性をもつか否かについては、古田著『盗まれた神話 ーー記・紀の秘密ーー』二二五ぺージ参照)。

補3

最後に考古学的遺跡の変動について一言する。“将来、新たな発掘によって、筑後や豊前・豊後、あるいは他の地域から現在の筑前以上の数の多くの鋳型が発見されるかもしれぬではないか”。このような論法によって右の定埋をくつがえしうるだろうか。確かに未来は予測しがたい。開発の進展にともない、偶然発見される場合も多々あろう。(逆に須玖遺跡のように、既発掘両地域間に広大な同質遺跡の地下に隠されていることが必然的に推定されながら、すでに市街化(春日市・福岡市)しているため、発掘不可能といった場合も現実に存在する)。しかし、いずれにせよ、論者が右のような仮定に立って本定理の帰結に対抗しようと欲するならば、それはやはり危険な論法であろう。なぜなら、“未掘の未来に発掘量の逆転を期待する”この論法が許されるならば、それもまた、まさに「万能の論法」にほかならないであろうから。

補4

なお、「広矛・中広矛」及び「広戈・中広戈」の類をもって“一世紀以前にのみ属する出土遺物”と見なすたらば、それは必然に「九州北岸における二〜三世紀遺跡皆無説」を導くであろう。けれども、三世紀倭国の定点(対海国・一大国)や一大率派遣地域(伊都国)に二〜三世紀遺跡の存在せぬ道理はありえない。

魏・西晋朝短里の三論証 『古代の霧の中から』

ホームページ へ