時の止まった歴史学 ーー岩波書店に告ぐ 古田武彦 へ

ミネルヴァ日本評伝選 『俾弥呼ひみか』(目次と関連書籍) へ

古田武彦

2013.09.17 校正 正誤表(服部和夫氏校正、有り難うございます)

| 頁 | 行 | 誤 | 正 | 備 考 |

| 19 | -7 | さんようたいしゅくぼくひ | さんようたいしゅしゅくぼくひ | 振り仮名 |

| 36 | 図掲載 | 南宋劉宋 | 南朝劉宋 | 図(陳寿と范曄)中最下行 |

| 55 | -2 | 醜の天子 | 魏の天子 | |

| 80 | 7 | 「合稽東冶」 | 「会稽東冶」 | |

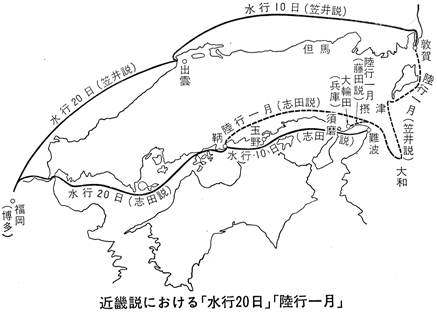

| 125 | 図掲載 | 水行10日(笠井説) | 水行20日(笠井説) | 図内:博多−出雲間 |

| 233 | 6 | 「一万二干余理」 | 「一万二千余理」 | |

| 274 | 8 | 「他名比定」 | 「地名比定」 | |

| 340 | 7 | 肪問 | 訪問 | |

| 341 | -6 | 楽浪(がくろう) | 楽浪(らくろう) | 振り仮名 |

| 364 | 5 | 詔書東 | 詔書中 | |

| 379 | 10 | 魏臺雑話識 | 魏臺雑訪議 | |

| 402 | 4 | 『南米渡来』 | 『南米渡行』 |

始めの数字は、目次です。「はしがきーー復刊にあたって」、“邪馬一国のすすめ”および「はじめに」、「あとがき」は下にあります。

【目 次】 【頁】

序章 わたしの方法 001

謎の女王国のとりこ/異質の宝/学説と学閥の間/二つのアイデア

一 「壹」と「臺」の探究 017

歴訪/失われた筆跡/きめ手は?/壹と臺の完全調査/八十六の壹と五十八の臺

二 真実はいずこに? 031

中国の大家との対決/『後漢書』の邪馬臺国/誠実なる証人/二人の生涯

三 隠滅の背景 051

卑字のなかの“宮殿”/倭国と魏との間/『後漢書』主義の大河/明治の大家たち/空臺

一 禹の東治 071

すべての「共同改定」を疑う/会稽東治/范曄の錯覚/会稽王の教化/訓読上の誤解/呉の太伯/禹の東巡

二 戦中の使者 092

景初二年/五つの疑いを解く/明帝の急死/太平の史家/景初三年鏡への疑い

三 海彼の国名 104

対海国と一大国/国境の地名考

一 目的地先行の「各個改定」 111

五つのルール/「南→東」の改定/「南=東」か?/「陸行一月 → 一日」の改定/陸行一月の道程/「倭人を侮る」立場

二 榎説への批判 130

五つの要素/誇張説の伝統/『三国志』の「里」をしらべる/「方四千里は実定値/『三国志』をつらぬく短里/反対説の検証/榎説の崩壊

三 粗雑の論理 157

検証終ってふり返ると/虚数説の空虚

一 倭人伝の行程と構成 165

新研究の出発/郡より倭に至る/水行十日・陸行一月/里数、日数「二通り」の読法/「階段式」読法/なぜ混迷していたのか

二 倭人伝の用語と論理 177

道行き読法/四至と傍線行程/里程表示法/「行」の問題/「至」の全用例/「道行き」読法の先例/最終行程「0」の論理/国間距離「0」の先例/「島めぐり」読法/実地に即した表記法/陳寿の算法/「陳寿の算法」の先例

三 女王国のありか 206

邪馬壹国の所在地/「道しるべ」読法/女王国は福岡市周辺

四 解読された見取図 219

女王の居城は?/瀬戸内海域の記載/地名の遺存性/「奴国」をどう読むか

五 卑弥呼の遺跡 228

考古学との関係/卑弥呼の墓/「大いに冢を作る」/「径百余歩」について/奴国の墓域

六 新しい到達点から 245

魏使の一日行程/戸数問題

一 「邪馬壹国」の読み方 253

なぜ邪馬壹国と書かれたか/憎悪された「貳」/西なる「壹」の王/思想的国名表記の先例/邪馬壹国はどう読むか/三つの問題/“前門”の橋本法則/“後門”の中国音韻法則

二 天皇期文献の批判 270

白石と宣長/消された中心国名/類縁地名/天皇期以前

一 四つの新しい考察 279

「卑字」の新局面/「不耐穢*王」の国/「ケイ*賓国」/スフィンクスの微笑

穢*は、禾偏のかわりに三水偏。JIS第三水準、ユニコード6FCA

ケイ*賓 (けいひん) 国のケイ*は、四頭の下に、厂。中に[炎リ] JIS第4水準ユニコード7F7D

二 未知の世界へ 296

新しい領域/使大倭とはなにか?/大和朝廷への通路/魏使は見た!侏儒国/それは四国の西南岸

三 アンデスの岸に至る大潮流 318

論理はわたしたちをどこへ導くか/裸国・黒歯国とは・・・・?/それは倭人の認識だった/一年に二回歳をとった倭人/知られていたアメリカ大陸

四 結び ーー先像の打破 327

日本古代史とどう結びつくか/方法論の原則をつらぬくこと

あとがき 331

朝日文庫版 ーーあとがきに代えて

二十年の回顧/「木佐提言」の出現/待望の先例『穆天子伝』/『三国志』と「日の出ずる所」/『漢書』と「日の入る所」/一大率の新局面/吉野ヶ里の仮想敵国/古代寄生虫の証明

第一 「俾弥呼(ヒミカ)」論/第二 邪馬壹国/第三 「邪馬臺国」/第四 銅鐸論/第五 里程論/第六 難升米と都市牛利/第七 遺物分布との対応(「三種の神器」等)/第八 遺物分布との対応(絹と錦)/第九 南米の倭人/第十 「音と訓」

人名・事項・地名索引

※本書は、朝日文庫版『「邪馬台国」はなかった』(一九七一年)を底本とし、「はしがき」と「日本の生きた歴史(一)」を新たに加えたものである。

__________________________________

古田武彦・古代史コレクション1

『「邪馬台国」はなかった』

ーー解読された倭人伝の謎

_______________

2010年 1 月30日 初版第1刷発行

著 者 古田武彦

発行者 杉田敬三

印刷社 江戸宏介

発行所 株式会社 ミネルヴァ書房

_________________

ISBN978-4-623-05178-6

Printed in Japan

「読売さんはお出でになりましたか。」

これが米田保さんの第一声だった。ところは、京都市南区の洛陽工業高校の職員室。米田さんは、朝日新聞の大阪本社学芸部の記者という肩書の、温厚な方だった。この一瞬から、わたしの本は誕生した。

昭和四十四年九月、東大の『史学雑誌』に「邪馬壹国」が掲載された。七八の九号だ。親鸞などに関する論文はすでに何回も掲載経験があったけれど、古代史については、これがはじめてだった。中世文献の親鸞などの古写本研究の中でえた原則、それは簡単かつ明瞭だった。 ーー「原本を勝手に直すな。」この一点である。

「原本」とは、今自分が対面している書物だ。それが著者の自筆ではなく、何回めかの「写し本」であったにせよ、印刷本であったにせよ、研究者(学者など)が、自分の「考え」で“書き直し”てはいけない。理由は、分りきったことだ。A・B・C等の各学者が自分の気に入るように「原文面」を“直し”た、とすれば、各学者の数だけの「新たな文面」ができあがる。それらをもとに「議論」しても、無駄だ。なぜなら、各自がそれぞれの「元もと本」を作った上で、論証をすすめたのでは、「答」が合わなくて当り前だからだ。

もちろん、確実な証拠があればいい。「この原本の、この文字はあやまりだ。こちらが正しい。」そういう完壁(かんぺき)な証拠があれば、問題ない。しかし、各自の学者のそれぞれの「判断」や一つの流派(宗派や学派など)の意見によって“直す”こと、これは「アウト」だ。わたしは中世史の写本・版本研究から、この真理を確信するに至っていた。

「では、この邪馬壹国は大丈夫か。」

三国志の魏志倭人伝の女王国の国名が、もとの版本(中国の十二世紀の本)においては、いずれも「邪馬壹国」だ。「邪馬台国」ではない。その事実を知ったとき、わたしは古代史の研究者たちにこの「?」をぶっつけようとした。これが「邪馬壹国」誕生の動機だったのである。

二

この論文が発表されて一ケ月足らず、読売新聞の記者がわたしの学校へ来られた。近藤正さんである。『史学雑誌』の論文のコピ−をもち、わたしの自宅(向日市)で「取材」された。十月末、東京の読売新聞に、わたしの記事が大きく報道された。その十一月はじめ、米田さんの来訪となったのである。

米田さんは「丁重」だった。しかし「執拗」だった。四、五日に一回は必ず、電話や訪問で、いったんはおことわりした、わたしの執筆をうながされたのである。それが半年以上、根気よく続けられた。

しかし、わたしには大きな「ためらい」があった。この倭人伝では、部分部分の里程を足しても、総里程(一万二千余里)になっていない。京都から東京までの各駅間の距離を全部足しても、総距離にならない。それでは「インチキな時刻表」だ。そんなもののために、自分の貴重な、一回だけの人生を使うわけにはいかない。それが米田さんの「ねばりづよいおすすめ」に対して、首を横に振りつづけた、わたしの中の理由だった。

それが解けた。翌年の八月、青山荘(向日市)の自宅だった。「部分の総和が、全体の数値になった」のだった。その成果が本書である。

三

今ふりかえれば、この成果は限りなく大きく、遠いものだった。それは今も拡がりつづけ、日本の歴史の全体像を一新しつづけている。今回の復刊を、渾身の力をこめて上梓して下さろうとしたミネルヴァ書房社長の杉田啓三氏、編集部の田引勝二氏、営業部の神谷透氏他、皆の方々の御志に対してここに深厚の謝辞をのべさせていただきたい。

平成二十一年十一月十五日

古田武彦

___________________________________

今まで「邪馬台やまたい国」という言葉を聞いてきた人よ。この本を読んだあとは、「邪馬一国」と書いてほしい。しゃべってほしい。

なぜなら、「台」は「臺」の当用漢字だ。ところが、『三国志』の原本には、どこにも「臺」や「台」を使ったものはない。みんな「邪馬壹やまいち国」または「邪馬一国」だ。それを封建時代の学者が「ヤマト」と読むために、勝手に直したものだった。

それがわかった今、あなたが真実を望むなら、この簡単明瞭な「邪馬一国」を、誰の前でも恐れず使ってほしい。

たとえば、東京の静嘉(せいか)堂文庫にある『三国志』(明代に復刻された北宋本)にも、「邪馬一国」と版刻されている(なお、この本の中では、字形の論証のため、「邪馬壹国」の方が用いられている。「壹」は、「壱いち」の本字で「一」と同時)。

偶然は、人を思いがけないところへ導くものである。

わたしは二十代・三十代を通して、夢にも思いはしなかった ーー古代史の草むら深くわけ入って、古い書物の中に書かれている、人のだれも通ったことのない道を通る、そしてある日、思索のもやが晴れ、突然そこに三世紀女王国の壮麗な都のありかを眼前にする。ーー そのようなことがわたし自身におこるとは、およそ想像したこともなかったのである。

たしかに、それは今のところ、書物の文字の上のことにすぎない。じっさいに女王の都の廃墟を掘りおこし、三世紀そのままの姿に復元した、というのではない。

しかし、そのようなじっさいの行動の前に、人は正しい「発掘の見取図」をもっていなければならないのである。ところが、今までは残念なことに、この高名な女王卑弥呼の国の跡を発掘しようにも、その見取図どころか、それが大体日本列島の中のどの地方にあるのかさえ、ハッキリしなかった。

ある学者は、近畿大和(やまと)つまり奈良県のあたりだといい、ある学者は、九州の筑後山門(やまと)つまり福岡県の南端の有明海に近いところだという。また、ある学者は大分県の宇佐(うさ)だといい、他の人は長崎県の島原半島にあるという。

聞いている方では、聞けば聞くだけ五里霧中(ごりむちゅう)、いっそうわからなくなってくる。文字どおり「まぼろしの邪馬台国」だったのである。

わたしがここに解読した「見取図」が、このような今までの数たくさんの邪馬台国の中に、もう一つ別の候補地をつけ加えただけなのか、それとも、今までの一切の論議とちがって、決定的な解読に到達したのか、その判断をくだすことのできるのは、この本の読者ひとりひとりの権限であって、わたしではない。

ただ、今わたしは、少年のように胸をはずませている。古代の魔法めいた羊皮紙(ようひし)に書かれた不思議な文字のつらなりの中から、とてつもない宝のありかを探り出し、その謎の解読法を見つけ出した少年のように。

わたしは、かつて学者になりたいと思わず、一度も学者であったことはなかった。だから、この解読も、学者としてではなく、問いを発し答えをのぞむひとりの人間として、解読しつづけてきたにすぎぬ。

それゆえ、わたしは学者のような権威をもって語らず、読者と同じふつうの人間として、語りたい。

わたしは、この本の読者とともに「二つの謎」を解いてみようと思う。

その第一は、当然のことながら、女王国のありかはどこか、という肝心の解読である。

わたしは、少年時代以来の人間らしい好奇心を失わずにいる人なら、だれにでもわかるようにそれを解きすすめてゆきたいと思う。

つまり、人間の中に存在する「不思議に思う心」と「なっとくする心」だけをたよりとして、解読しつづけてゆきたいと思うのである。だから、その中で一個所でも半個所でもいい、なっとくできない、と思うところがあったら、読者はすぐわたしに知らせてほしい。わたしはそれを重大視し、それに真剣にとりくもうと思う。

しかし、今、わたしの心を一段とひきつけている第二の謎は、つぎの点である。

今のわたしには、もはや女王国のありかは、晴れた日の琵琶湖を山頂から見おろすときのように、ありありとその姿をあらわしている。道理のすすみゆくところ、疑いようはない。

ではなぜ、 ーーここからわたしの第二の疑いははじまる。

なぜ、今までの人々は、このように明白な道をすすもうとしなかったのか、と。

江戸の新井白石、本居宣長。明治の白鳥庫吉(しらとりくらきち)、内藤湖南(ないとうこなん)。いずれも各時代を代表する、最高レベルの学者だった。明治以降現代にいたるまで、古代史の専門学者の数々、民間のおびただしい知識人・推理作家までふくめて、だれひとりこのような解読の道をたどった者はいなかった。

これはなぜだろう。なぜ、ひとりこのようにしてここに到達したのだろう。自分のたどってきた道をふりかえったとき、わたしは深い疑問を感じないわけにはいかないのである。

だからわたしは、自己の解読法を一つ一つ万人の目の前に明らかにするとともに、なぜ、今までの「邪馬台国」研究の学者たち、知識人たちがこのような道をすすむことができなかったのか、その道すじを追求しようと思う。その中に、きっとわたしが「学者のように」研究しなかった、本当の意味があらわれてくるだろうと、ひそかに信じているのである。

もっとも、大学の中にいず、教育の職をもはなれてしまったわたしも、古代史の研究において、本当に孤立していたということはできない。なぜなら、あの古代トロヤの都を発掘したシュリーマンが、いつも親しき友でありつづけてくれたからである。

ヨーロッパのほとんどの学者たちが、トロヤ滅亡の物語を単なる「神話」として嘲笑(わら)ったとき、シュリーマンはただひとり、吟遊詩人ホメロスを信じた。そして『イリアス』『オデッセー』の一字一句を疑わず、ついにダーダネルス海峡のほとり、トロヤの廃墟(はいきょ)に到達した。

むろん、東方卑弥呼(ひみか)の国にむかって、強い好奇心をいだいたことのある人なら、この西方のシュリーマンの話を思いうかべなかった人は少ないかもしれぬ。事実、今まで「邪馬台国」についての本を書いた人の中に、このシュリーマンヘのあこがれを書きしるした人もいるのである。

しかし、だれも本当に信じなかった。『三国志』魏志倭人伝の著者陳寿(ちんじゅ)のことを。

シュリーマンがホメロスを信じたように、無邪気に、そして徹底的に、陳寿のすべての言葉をまじめにとろうとした人は、この国の学者、知識人の中にひとりもいなかったのである。

かれらおびただしい学者群のあとで、とぼとぼとひとり研究にむかったわたしの、とりえとすべきところがもしあるとするならば、それはたった一つであろう。

陳寿を信じとおした。 ーーただそれだけだ。

わたしが、すなおに理性的に原文を理解しようとつとめたとき、いつも原文の明晰さがわたしを導きとおしてくれたのである。

はじめから終りまで陳寿を信じ切ったら、どうなるか。

その明白な回答を、読者はこの本によって、わたしからうけとるであろう。

(なお、引用著書・論文の筆者名については、すべて敬称を省略させていただいた)。

今、この本を書き終えたわたしの中に二つの心がある、

一つは、この本に愛着する心、ここをつらぬく論証の連鎖は、わたしの生の証であるしそれが読者のもとにとどいたとき、ひとりひとりの内部でなにが爆発しはじめるか。少年が海辺に立って、自分の投げた石の軌跡をじっと見つめているように、わたしはそれを見つめる。

他の一つは、この本と別れて行こうとする心。この本は、すでに読者の方へとわたされてしまった。苦闘の跡は刻みつけられた。わたしは今、なんの未練もなく、新しい探究へと立ち向おうとしているのである。

志賀島(しまのしま)出土の金印をどう読むか。古い「定説」はここでも砕かれねばならぬ、邪馬壹国の「未来」はどうなったのか。現在の、どの教科書にも書かれている日本古代史の、常識も、新しい光の中に瓦解するであろう。それによって、なにが砕け散ろうとも、真実の前にクブーはない。いつの時代にも、探究者の面目は、権威の面前で新しく目を洗うことである。

わたしの闘いはいつもひとりだ。だからこそ、限りなく多くの人びとにささえられてきた「すなわち、「邪馬台国」の迷路の中に模索してきたすべての人、一片の資料、一端の知識でも、わたしにほどこしてくれた人、この本を作るために力をつくしてくれた人、そして、わたしの探究心に熱い炎を注いでくれた人、これらすべての人々に負うているのである。

思えば、この本の中で、わたしは終始一貫して、大家の説を否定してきた。それが、あとから歩む者の義務、と信じたからである。

今、わたしは願っている。

古い「常識」への無知を恥とせす、真実への直面をおそれぬ単純な心、わたしの研究をもさらにのり越えてやまぬ探究心。 ーーそのような魂にめぐりあうことを。

それは、わたしの手を離れたこの本の出会う、もっともよき運命であろう。

一九七一年九月二十四日

〈追記〉

この本の題名が示すように、三世紀卑弥呼の国が「邪馬台国」でなかったことは確実である。これに対し、「邪馬台国」という国名は、五世紀の中国史書(『後漢書』)にはじめて出現する。それにはそれとして十分な理由があるのである。この問題は結びにのべた「邪馬壹国の行方」と重大な関係をもっているから、稿を改めてのべたいと思う。

この稿を終えてのち、エヴァンス氏(ワシントン、スミソニアン研究所)から、わたしの問合せに対する返信がきた。その中には、南米エクアドルのバルディビア遺跡から出たおおびただしい出土品の写真類と、それを精細に日本の縄文式土器と比較した資料が入れられていた。

ことにわたしを驚かせたのは、その中の一枚の地図であった,そこには「九州より南米エクアドルに至る縄文期日本人の航路」が描かれていたそれは、わたしの地図(三八九へージ)と、海路も出発点も、まったく相似していた。氏の場合、「九州」とは、縄文式土器の様式からきているのである。

ーー朝日文庫版あとがきに代えて

ミネルヴァ日本評伝選 『俾弥呼ひみか』(目次と関連書籍) へ

邪馬台国論争は終った=その地点から 古田武彦(『続・邪馬台国のすべて』ゼミナール朝日新聞社)