『「邪馬台国」はなかった』(目次)へ

『邪馬壹国の論理』へ

古田武彦

先にのべたように、「邪馬壹国」「卑弥呼」の「邪馬」「卑」などは「卑字」といわれてきた。

これに対し、ある中国語学者から、これらは「卑字」ではなく、単なる「表音的用法」ではないか、という問題が提出された(尾崎雄二郎「邪馬臺国について」)。

すなわち、中国には「韻書」とよばれる発音引きの辞書がある。唐の『広韻』、宋の『集韻』などがその例だ。ところで、これらの本は韻によって各グループに分類されている。たとえば『広韻』なら二百六韻が五巻に分けられている。その中の小さいグループの単位が「小韻」とよばれる。その各グループの先頭の字(「首字」とよばれる)を外来語の表音のために使ったのではないか、というのである。

つまり、陳寿には「夷蛮の国にふさわしい卑字を使う」というような意識はまったく存在せず、単に手もとの音韻の字引きにしたがって、同一の韻を集めた各グループの「先頭の字」を使っただけではないか、というのである。

このような「純音韻主義」に立つと、「臺」という字も、たまたま「ト」に当ると陳寿に思われた韻グループの先頭にこの字があったからにすぎない、という説明が与えられることとなろう。

けれども、本当にそうだろうか。

この“アイデア”に対して、今から検証を加えてみよう。

第一に、このような「思想抜き」の、音韻上の技術主義的な理解にとって、最大の難点は、史料上の基礎をもたないことである。

すなわち、肝心の三国時代の「韻書」というものが現存していないから、すべて想像の上に論が立てられねばならないのである(魏の李登りとうの作った『声類』という韻書の存在したこと、などは知られている。しかし、それらは、各書の注記に引用されたものだけが断片的に残存しているだけであるから、その全体の構成は不明である)。

第二に、中国側が夷蛮に対し、積極的に“思想入り”の漢字表記を行なっている、という証拠をわたしたちはすでに知った。

すなわち、さきにあげたように、新の王莽が高句麗を下句麗と改めた例である。これは陳寿が東夷伝に記載しているのであるから、陳寿の意識に投影された、確実な例なのである。

また漢代に「匈奴」があった。「匈」には「むね(胸)」の意味のほかに「おそれる、わるい(兇)し「さわぐ([言凶])」などの意味がある。『史記」(項羽紀)に「天下匈匈」といっているのは“騒がしく安んぜないさま”である。『漢書』(礼楽志)に「匈虐を図る」といっているのは、“兇悪でむごいこと”である。だから、王莽が天鳳二年(一五年)に匈奴を改めて、「恭奴」と称し、単干(ぜんう 恭奴の王)を改めて「善干」と書くことにした(「漢書』匈奴伝)というのは、裏返していえば、従来は「匈」の字に不善なるもの、すなわち「兇悪」の字義を感じていたことの証拠といえよう。ところが、後漢の光武帝の代となり、また匈奴を宿敵として確執するにいたると、ふたたび「匈奴」の字面に復することとなったのである。

これは、けっして王莽の机上の韻書の「小韻の首字」が「恭」であったわけではない。明らかに政治関係にもとづく“思想上の”表記変更だったのである。このような例から見ると、王莽や光武帝は現代の中国言語学者よりずっと韻書を自由に使いこなしたといってもいいようである。

第三に、陳寿の場合をもっと克明に追跡しよう。なぜなら、“王莽のような政治家は思想的な表記を勝手に行なうこともあろう。しかし、陳寿のような学者は、もっと「純音韻主義」に忠実だったのではないか”という考えをもつ人々もあるだろうから。

この点、絶好の史料となるのは漢訳の『大蔵経』である。明治以前の日本の文明は、中国文明からの一大翻訳体系を脊梁にしていた。また、その中国の文明の中にも、西方インド文明からの一大翻訳体系がある。仏教経典に対して代々積み重ねられた中国語翻訳である。これが『大蔵経』とよばれるものである。サンスクリットなど西方のインドとその周辺地域の言語を中国語に訳すとき、当然原文の意味のままでは訳しにくい場合が出てくる。人名などの固有名詞がそれである。

したがって、このような例はその翻訳の時代の中国語の音韻を知るための、絶好の史料となるのである。『大蔵経』とは“大いなる、法の宝の蔵の経典”という意味だが、上古音の音韻研究のためにも、文字どおり“大いなる宝庫”なのである。

たとえば、わたしの没頭してきた親鸞。かれが中心の経典として尊重してきた浄土三部経。それは『大無量寿経』と『阿弥陀経』と『観無量寿経』の三つだ。

そのうち、『大無量寿経』は曹魏の天竺三蔵の康僧鎧(こうそうがい)訳のものがもっとも有名な漢訳だ。親鸞もこれを使った。現代浄土宗や真宗で使われているのは、実に三国時代、陳寿や卑弥呼と同時代の訳者によるとされた翻訳なのである(曹魏とは、曹操にはじまる曹氏が天子となっていた魏という意味である。後の北魏などと区別する)。

『阿弥陀経』は「姚秦ようしんの三蔵法師の鳩摩羅什くまらじゅうが詔を奉じて訳した」と記せられている。「姚秦」とは晋代の五胡十六国といわれた国々の一つで、後秦とよばれる。姚萇(ようちょう)にはじまる姚氏の君臨した秦である。四世紀より五世紀初頭の国だ(三八四〜四一七)。

彊*は、弓偏なし。JIS第4水準ユニコード757A

『観無量寿経』の場合は「宋の元嘉中の彊*良耶舎きょうらやしゃ訳」である。この宋は「南朝劉宋」。その元嘉年間であるから、五世紀前半(四二四〜四五三)である。つまり、裴松之や范曄と同時代人の翻訳なのである。

彊*は、弓偏なし。JIS第4水準ユニコード757A

このようにして、わたしは偶然にも、親鸞と『三国志』との間の「共同の橋」に出会うこととなった。これも、いわゆる「宿縁」の一種であろうか。

今の問題は三国時代の翻訳とされる『大無量寿経』である。しかし、この翻訳の成立年代には異論があって、一定していない。額面どおり、魏の康僧鎧の訳とするもののほかに、西晋の竺法護(じくほうご)の訳とするもの、東晋の宝雲の訳とするもの、などがある。けれども、魏晋(西晋・東晋をふくむ)ころの翻訳と見る点でほぼ一致しているから、西晋の人陳寿の「固有名詞の表音」と比較しても、それほど年代上の飛躍は存在しないであろう。

しかも、一八二六年ホッジソン(B.H.Hodgson)によって、約四十年後にライト(Daniel Wright)によって、ネパールにおいて、サンスクリット古写本が発見されてより、つぎつぎと古写本の発見が相次いだため、これと対比すれば、漢音表記の原音が推定しやすいのである。

さて、この『大無量寿経』には最初に固有名詞が羅列されている。仏陀が説法したという「耆闍崛山ぎしゃくつせん」という地名は、原名“Grdhrakuta近似英文表示”の音訳である。これは「鷲の峰」という意味だから、「霊鷲山りょうじゅうせん」と訳した場合には、固有名詞を「意訳」しているのである(後漢の月支国三蔵の支婁迦讖しるかしんの訳と書かれている『仏説無量清浄平等覚経』 ーー同じ「大無量寿経』の異訳ーー には、この「意訳」がとられている)。

つぎに、この耆闍崛山において、一万二千人の大比丘(びく)衆とともに、仏陀のもとにいた尊者(比丘たちの中の上首、すなわち長老連)の名前三十一個が書かれている。その大部分は「意訳」だ。第一尊者「了本際りょうほんさい」(原語 サンスリット略)、第三尊者「正語」(原語 サンスリット略)などがそれである。

これに対し、少数は「意訳」できなかったのか、「音訳」されている。

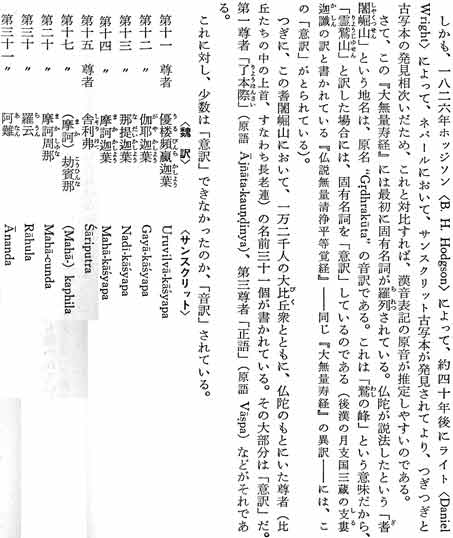

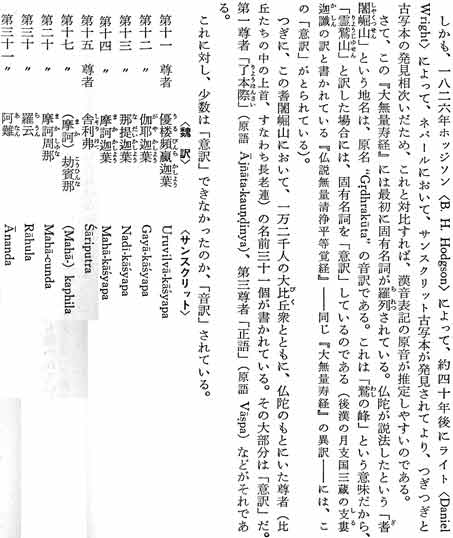

〈魏訳〉 サンスクリット(インターネット上は、上の画像を見て下さい。)

第十一尊者 優楼頻羸*迦葉(うるびんら かしょう)

第十二尊者 伽耶迦葉(がや かしょう)

第十三尊者 那提迦葉(なだい かしょう)

第十四尊者 摩詞迦葉(まか かしょう)

第十五尊者 舎利弗(しゃりぶつ)

第十七尊者 (摩詞 まか)劫賓那(こうひんな)

第二十尊者 摩詞周那(まか しゅうな)

第三十尊者 羅云(らうん)

第三十一尊者 阿難(あなん)

羸*の中の羊の代わりに虫。JIS第4水準、ユニコード8803

一見してハッキリするように、ここには耶や、卑ひ、奴ぬ(な)、烏う、といった類の字は一切あらわれない。それらは、耶や、賓ひん、那な、優うといった類の字で表音されているのである。この経典の翻訳者の机の上にあった韻書が偶然にも、陳寿の韻書と異なり、これらの文字を「小韻の首字」にしていた、と考えることはあまりにも不自然である。

当然、この翻訳者は、西方仏陀の国の僧団の長老の名に対して、夷蛮めいた文字をあてることを好まなかったのである。

このことは、「意訳」した方の名前が「大浄志」(第十九尊者)、「満願子」(第二十一尊者)といった、いかにも尊者たるにふさわしい字面で訳されていることによっても証明されよう。

このような例に対比してみると、『三国志』東夷伝中の固有名詞「音訳」がけっして無邪気なる“思想抜き”の音表記でないことが明らかとなる。わたしたちが倭人伝中の国名・人名などの字面を一瞥して感ずる、一種異様な第一印象は、けっして偶然の直観ではないのである。

このようにして、先の中国言語学者の、あまりにも専門家的な発想は否定されざるをえないのである。しかし、わたしはこの検証を通じて、陳寿の音表記の方法とその思想性について、「さらに深められた認識」をうることができた。

認識の深化は疑いにはじまる。今の疑いは「邪」の字に発した。この字には、前にものべたように「ジャ」と「ヤ」と二通りの音がある。しかも、この発音にしたがって意味がちがっている。「正邪」の場合は「ジャ」で、「疑問の助字」のときは「ヤ」だ。そして「邪馬壹国」の場合は「ヤ」と読むとしたら、「正邪」のイメージでなく、まず「疑問」のイメージとして中国人には映ずるのではないか。これが疑いの第一石である。

これと似た問題は「卑」にもある。この文字にも二通りの意味がある。「いやしい」と「へりくだる」だ。この場合は、両方とも同じ発音だ。しかし、陳寿がこの文字を「表音」にえらんだとき、どちらのイメージを主にしていただろうか。それが問題だ。なぜなら、「いやしい」なら、「軽蔑」の意味を帯びやすいが、「へりくだる」なら、「謙遜」の意味となり、かえって美徳となるのである。

この二つの問題について分析をすすめよう。

まず「邪」についてみると、これは発音面から見ても、ハッキリ「疑問」のイメージが主である。率直に考えてみれば、倭国の女王の都する国に対して、中国側がわざわざ「よこしま」という意味で、文字をえらぶはずはないのである。なぜなら、魏晋朝にとって、「邪馬壹国」はいわば東夷伝中の模範の国である。中国に対する背反など一回も書かれていない。その国に対して、「よこしま」の字をあてるいわれはないのである。

これに対して、この女王国は神秘の国である。「女王」などという概念自体、中国にはなかった。しかもその女王は「鬼道」をもって「衆を惑わし」ている。すなわち、中国人にとっては不可思議のムードにみちた謎の国なのである。まさに「神秘なる邪馬壹国」なのであった。こうしてみると、この邪 ーー疑問の助字は、まさに適切な用字なのである。

つぎに「卑」の字を見よう。『三国志』の中で、

夫れ、椽てんを采とり、宮を卑しうするは、唐・虞・大禹の、以て皇風を垂るる所なり。

〈魏志二十五)

というふうに使われている。これは「いやし」と読む例だが、けっして悪い意味ではない。悪いどころか、堯・舜・禹の行為を表現している動詞なのである。「へりくだる」の場合は、むろん、「みずからを低くする」という美徳である。

倭人伝内の卑弥呼はどういうイメージで描かれているだろう。けっして“下賎な人物”として軽蔑して描写されてはいない。逆に中国の正統の天子である魏朝に対し、“臣下としての礼”を守って貢献してきたのだ。それは孔子の予言「中国に礼が失われても、東夷にかえってそれが伝えられる」を実現するものだったのである。

とすると、「いやしい」などというイメージを与えるいわれはない。逆に「へりくだる」なら、あまりにもピタリなのである。

「卑辞」という言葉も、本来「いやしい言葉」という意味ではない。「謙遜した言葉」という意味なのである。

辞を卑ひくくして礼を尊ぶ。〈『国語』越語下〉

求むる有れば、則ち辞を卑ひくくす。〈『漢書』西域伝〉

また倭人伝内にしばしば使われている動物について考えよう。頻出する「馬」や「狗いぬ」や「牛」は、たしかに「鳳おおとり」や「竜」のように最高級の動物ではない。

景初二年十二月、明帝は卑弥呼に与えた詔書の中で、「絳地交龍錦五匹」を与えることをのべている。竜の模様をほどこした錦は中国の天子のシンボルとして、もっともふさわしいものなのである。

これに対して、「犬馬の労をとる」という言葉があるように、「馬・牛・狗」はけっして人間にはむかう動物ではない。むしろ人間に忠実な動物なのである。ことに「狗」は「小犬」の意味であって、「大犬」を意味する「犬」の字よりも、ずっと“愛すべき小動物”なのである。

大は犬と為し、小は狗と為す。〈『礼記』曲礼上、疏〉

すなわち、同じ動物でも、蝮まむし、蛇の類は使用されていないのである。

このように考えてくると、倭人伝内の文字使用は予想以上に“倭人伝全体をつらぬくイメージ”とはなちがたく結びついていることにおどろかざるをえない。漢字のもつニュアンスに敏感な中国人としては、当然のことでもあろう。

もっとも、漢代以来、「匈奴」など、夷蛮の国に対して頻用されてきた「奴」の字なども、倭人伝内にも多く使われている。だから、三世紀以前の夷蛮軽蔑思想も、けっして一掃されたわけではない。しかし、中心的なイメージはやはり『三国志』における倭国観を強く反映した用字となっているのである。

このように、従来より一段と深められた認識地点において見ると、「邪馬壹国」の「壹」字使用がけっして“孤立した用字法”でないことがわかる。中国の天子に対して、へりくだった態度をもって貢納の礼をしめしてきた女王国に対して「天子に対する二心なき忠節」を意味する「壹」字があてられたことも、けっして偶然ではないのである。

これらを通観すれば、倭人伝内には「軽蔑された文字」よりも、「臣下としての美徳をしめす文字」の方が優勢である。

![]()

「邪馬壹国」という国名は、どのような構成をもっているのであろうか。

この問題は「やまゐ国」と読みうることの確定した直後、直ちに発生すべき問いである。

この問題を分析するための、絶好の史料が『三国志』東夷伝の中にあらわれている。それは穢*伝中のつぎの記事である。

穢*(わい)は、三水編に歳。JIS第4水準ユニコード6FCA

(1) 正始六年、楽浪太守劉茂(りゅうも)、帯方太守弓遵(きゅうじゅん)、領東の穢*(わい)の、句麗に属するを以て、師を興して之を伐つ。不耐侯等、邑を挙げて降る。 〈魏志東夷伝中の穢*伝)

(2) 旧其の八年、闕(けつ)に詣(いた)りて朝貢す。詔して更に不耐穢*王に拝せしむ。居処は民間に雑在し、四時郡に詣りて朝謁す。二郡軍征有らば、調を賦し、役使を供給せしめ、之を遇すること民の如し。 〈同右〉

正始八年、穢*国中の不耐の地の侯王が貢献してきたのに対して、魏の天子はこれに「不耐穢*王」という称号を与えたというのである。その意味するところは、穢*の中の不耐の地の侯王をもって、穢*国全体の王と認める、ということなのである。

この「不耐」および「不耐穢*」についての記事は、東夷伝中、他にも左のように出現している。

(3) 漢、土地広遠なるを以て、単単大領の東に在り、分ちて東部都尉を置き、不耐城に治せしむ。・・・・・・漢、光武六年、辺郡を省す。都尉、此に由りて罷む。 〈東夷伝中の東沃沮伝〉

ここに「不耐城」の語があり、この居城がはじめ漢側の都尉の治所となっていたが、のちこれをやめ、代って不耐侯が居するところとなったのである。

(4)其の後、皆其県の中の渠帥(きょすい)を以て県侯と為し、不耐・華麗・沃沮(よくそ)の諸県、皆侯国たり。夷狄更相(こもごも)攻伐す。唯不耐穢* 侯、今に至るまで猶、功曹・主簿・諸曹を置き、皆穢*の民之と作(な)る。〈同右〉

(5)単単大山領より以西は楽浪に属す。領より以東の七県は、都尉之を主(つかさ)どる。皆穢*を以て民と為す。後、都尉を省き、其の渠帥を封じて侯と為す。今、不耐穢*、皆其の種なり。〈穢*伝〉

この二つの史料では「不耐穢*侯、今に至るまで」とか「今、不耐穢*」というように、この「不耐穢*」の表現が「今」に関連して出現している。この「今」とは、もちろん陳寿の執筆時現在である。

すなわち、魏の正始八年、不耐侯が洛陽の闕に至って朝貢したため、詔書が下されて「不耐穢*王」の名が与えられた。これ以後、晋代にいたるまで、「不耐穢*」すなわち不耐城の侯王を穢*国を代表するものとみなす名称がつづいていたのであった。

これは魏晋朝の夷蛮統治政策にもとづくものである。すなわち、漢が都尉を任命して直接統治策をとったのに対し、魏晋朝はその国の中心をなす侯王に対して、その国全体を代表する資格を認可し、かれに対する冊封(さくほう 諸侯の封禄・爵位などを天子が任命すること)を通じて、間接に支配しようとしたのである。

このような魏朝の対外政策は、例の景初二年の卑弥呼に対する詔書内にも十分に表現されている。そして卑弥呼に対し、「親魏倭王」の称号を与えているのである。

こうしてみると、「邪馬壹国=邪馬倭やまゐ国」の名称が意味したその構成が明らかとなってくる。

すなわち、卑弥呼の国は「邪馬国」であり、その居城は「邪馬城」とよぶべき地であった。その「邪馬」の女王に対し、倭国を代表する資格を認可したのが「邪馬倭国」の名称なのである。

この点、先にのべたように、東夷伝中、穢*伝の正始八年の朝貢記事は、倭人伝以外唯一の、具体的年次の記された貢献記事である、ということからしても、両者が比肩し、比較さるべき必然性をもつのである。

しかし、むろん、この穢*伝の貢献記事に比し、倭人伝の朝貢記事は質量ともに抜群の豊富さ、華麗さをそなえている。また不耐侯のように、高句麗に臣属していたのが魏側の討伐をうけて、「四時朝謁」するにいたったのと異なり、まったく倭国の方から自然に自発的に「遠夷朝貢」したものである。それはおのずから魏の天子の徳が天帝の賞美をうけたことの証明をなすものと信ぜられた。それゆえ、この「邪馬倭国」がとくに「邪馬壹国」の表記をうけたのは当然であったと思われる。

なお、卑弥呼の居した地が「邪馬国」であったとみなすとき、ただちに人々は倭人伝中の「旁国」二十一国の中の第十六番目にも、同じ名の「邪馬国」の存在するのを思いうかべるであろう。

しかし、これは「奴国」の場合と同じである。伊都国より分岐した「東南百里」の「奴国」とともに、右の旁国二十一国中の第二十一番目にも同じ「奴国」が出現しているのである。

(これに対して、「原本のミス」説や「円環表示」説 ーー 二十一国は円環的に書かれてあり、はじめの奴国と最後の奴国は同一とする説ーー があるが、いずれも苦肉の説だ。率直に同名国が二つあることを認むべきであろう)。

これは、邪馬壹国や奴国(「東南百里」の方)に対して、いわば“飛石的な”同名国の存在したことを示すものである。海洋王国として、他の要所に同名国を拠点としていたのか、あるいは現在地点(九州北岸地域)に進出する前の本拠地であったのか、それとも単なる同名別国なのか、それらを今たどることはできぬ。

ただ、今は「邪馬国」の重複には、倭人伝中にすでにその先例のあることを認識すれば足りるのである(「不耐穢*」の場合も、「不耐穢*国」と「不耐城」と「不耐県」と「不耐の地」と、それぞれの関係は、記事の簡略なため、必ずしも正確に決定しにくいのである)。

![]()

陳寿の倭人伝記述に対し、一番直接の影響を与えたのは、『漢書』西域伝の「ケイ*賓けいひん国」(インド西北部、今のカシミール地方に当るといわれる)の項である。

ケイ*は、四頭の下に、厂。中に[炎リ] JIS第4水準、ユニコード7F7D

わたしは、この興味深い国について、のべてみよう。

この国が西域伝第十七番目の「大国」であること、その直前の「難兜なんとう国」までが西域都護に属していたのに対し、この「ケイ*賓国」以降が「都護に属せず」と記されていること、この両国間の「国間距離」について、「里程」と「所要日数」の二通りが記されていること、以上の点についてはすでにのべた。

さらに注目すべきは、つぎの点である。

この国から漢に対して朝貢してきた歴史についてのべたあと、

聖王、九州を分ちて五服を制す。

として、禹が夷蛮に対する「五服の制」を布いたことに言及している。そしてこの国の記述の末尾を、

其の使、数年にして壹至す、と云ふ。

という句で結んでいるのである。

禹の制定した「五服の制」を基準にして、夷蛮の国々の漢に対する歴史を俯瞰するという、この記述姿勢は、西域伝全体の結尾である「賛」文(『漢書』の著者、班固の批評)にも、つぎのように明記されている。

書に曰く、西戎さいじゅう、序に即す。禹、既に就きて之に序す。上の威服に非ずして、其の貢物を致すなり。

先にのべたように、魏朝において、“強制的に朝貢させたのは、真に天子有徳の証拠である「遠夷朝貢」ではない”という論が行なわれた。それも、「近代の典拠」としては、右の『漢書』の記述を背景にしていたと考えられる。

こうしてみると、「禹 ーー 壹見」の視点から、東夷伝を叙述した陳寿の執筆姿勢は、まさに『漢書』西域伝をうけつぐものであった。

東夷伝序文末尾に、

以て前史の未だ備へざる所に接せしむ。

と、かれが書いたのは、まことに文字どおりのことだったのである。

さらに「ケイ*賓国」のつぎに当る、第十八番目の「烏弋山離うよくさんり 国」の項には、つぎのような輿味深い記事がある。

安息の長老、伝へ聞く、・・・条支より水に乗じて西行すること百余日、日の入る所に近しと云ふ。

「条支国」は、「烏七山離国」と国境が「接」しながら、しかもさらに「行くこと百余日なる可し、乃ち条支国に至る」という、奥深い、西の彼方の国である。ところが、その地からさらに西へ「水行百余日」行くと、“日の入る所に近い”という。このような安息の地の長老の言を記しているのである。

この記述に接するとき、わたしたちは直ちに東夷伝序文中の陳寿の記述、

・・・・東、大海に臨む。長老説くに、「異面の人有り。日の出ずる所に近し」

という一節を想起せずにはおれぬ。陳寿が『漢書』西域伝中の、このような文面と東西対照させつつ、東夷伝中の倭国の存在を浮彫りにさせようとしていることが、ここに疑いようもなくハッキリするのである。

また「ケイ*賓国」の記事中には、「縣度けんど」という石山が難所として存在し、漢からこの国へ行くとき、大なる障壁となっていることが特記せられている。

行者騎歩し、縄索を相持す。相引くこと二千余里、乃ち縣度に到る。畜隊未だ半ばならず、防*谷こうこく尽く靡砕ひさいす。

防*は、方の代わりに亢。JIS 第4水準ユニコード962C

これに対し、わたしたちは想起する。

倭人伝において、帯方郡を出発して七千余里、海を渡ること千余里の地点、「対海国」の南に「瀚海」という名称の海が存在し、そこを越えてさらに二千余里行かねば、倭国の沿岸に到着できぬ、という形で描出されているのを。

陳寿にとって、この「縣度」と「瀚海」は、東西一対をなす高山・深海として意識せられていたのではあるまいかと思われるのである。

けれども、反面、「ケイ*賓国」と「邪馬壹国」とが対照的な性格をもって描かれていることを指摘せねば、陳寿の真意をうがつものとはならないであろう。

「ケイ*賓国」の項には、この国の代々の王が漢に対して「恭順」と「離反」をくり返してきた、そのさまが描かれている。

そこで、

求むる有れば、則ち卑辞、欲する無くんば則ち嬌慢きょうまん、終ついに懐服す可べからず。

と記せられるにいたっている。その国の使者の人選にも、それはあらわれている。すなわち、「王の親族や貴人」でなく、「行賈賤人」が使者となり、名は「貢献」でも、実は「通貨市買」を欲しているにすぎない、というのである。

したがって、先にあげた、禹の「五服」の制の叙述や「数年にして壹至す」の記事も、実は、かれらがよく禹の教えに従っている、というのではなく、形はそのようでありながら、禹の真の教えにはそむいていることを指摘し、このようなことでは「縣度」のような危難の路を越えて通交するのは「無用」ではないか、と班固はのべているのである。

こうしてみると、陳寿がこの「ケイ*賓国」の項を倭国記述の「下敷き」にしながら、この班固の歎きとは相反した、魏・晋代の史家としての自負をこめて倭人伝を記述したことが容易に推察される。 ーー倭国は「大夫」をもって、その使者とした。つまり、「行賈賤人」の類ではない。そして何よりも、倭人伝を結ぶ(同時に魏志全体を結ぶ)「壹与」の壮麗な貢献物は、倭王の「二心なき忠節」を証するものである。それはとりもなおさず、魏晋朝の天子の有徳性と、禹の統を継ぐ正統性の証明にほかならぬ、と。

すなわち、魏晋朝は、いつの時代の権力者もくり返し行なってきたように、この史官の記述によって、「みずからの権力の正当性」をひたすら誇示しようとしていたのである。

今、新しい研究の帰結点に立ってみると、すでに事の真相はわたしたちの眼前に、いわば、はじめから突き出されていたことを知るのである。これを二点に分けて明らかにしよう。

(一) 『三国志』烏丸、鮮卑、東夷伝中、他の国々はすべて、「高句麗伝」「韓伝」という形の「国名表記」になっている。ところが、ただ一つ、「倭人伝」だけ「〜人伝」という形の人種表記がとられている。

これはなぜだろうか。

「倭国」とは、九州北岸に首都をもち、朝鮮半島の南岸を領有し、朝鮮・対馬・壱岐の三海峡をつつみこむ形の海峡国家であった。ところが、この「倭国」の東にも「倭種」が存在し、その南には「侏儒国」がある。また「倭国」の南には、女王に属せざる「狗奴こぬ国」もあった。つまり、いわゆる「倭国」は、「倭人の国々の一部」であることを陳寿はよく知っていたのである。だから、「倭伝」でなく、「倭人伝」と題したのである。

これに対し、高句麗・韓の場合は異なる。その国家はその種族の全体をつつみこんでいるから、「〜人伝」と書く必要はなかった。

こういうように考えてくると、この女王国が近畿大和でないことは明らかとなる。なぜなら、もし近畿大和が女王国なら、西は壱岐・対馬より朝鮮半島南岸まで領しているのであるから、東も相応に範囲をひろげていよう。すなわち、すでに「倭伝」と称して大過ない状態である。これをことさらに他の国々と異なった、異様な表記をして「〜人伝」と題する必要を見ないのである。

こうしてみると、わたしたちの怪しまず馴れ親しんできたこの「倭人伝」という称呼自体の中に、「女王のひきいる倭国は、倭人の中の西隅の一部であって、けっしてその全域を領していない」という、陳寿の客観的な認識が的確に表現されていたのである。

(二) 「其の北岸、狗邪韓国こやかんこく」という表現は、これまで奇異な感じでうけとられてきた。近畿大和を首都にする場合はもちろん、「筑後山門」や「大分」「島原半島」に首都をおいた場合でさえ、この表現はいささか穏当を欠くからである。

陳寿は『三国志』において、他の例として、たとえば「揚子江」を主体にして、「南岸」「北岸」と表記している。

公の軍敗退し、引きて江の北に次す。瑜等、南岸に在り。・・・・寧ろ囲み既に解け、乃ち渡りて北岸に屯す。〈呉志九〉

ところが、今や明らかとなったように、陳寿の認識していた「倭国」は「朝鮮・対馬・壱岐の三海峡」を地理的中心とした「海峡国家」である。だから、この海峡を基軸として見ると、「其の北岸」とは、朝鮮半島南岸部をしめしていた倭国の「半島部分」であった。逆に、「其の南岸」というべきは、「末盧国 ーー 伊都国 ーー 不弥国 ーー 邪馬壹国」の、九州北岸部なのであった。 わたしたちは、これに類似した例を古代ギリシャに見る。

すなわち、ギリシャは、エーゲ海の西岸に本拠をもちつつ、「其の東岸」(小アジア ーー トルコ)をも領有していた「工ーゲ海域国家」だったのである。

このように、「邪馬壹国」自身がこの海峡に面しているという海峡中心の地理的視点においてのみ、この「其の北岸」という表記はまったく的確だ。まごうところがない。

それゆえ、この問題の一句は、今たどりついた帰結点への道を、あたかもスフィンクスのように、はじめからわたしたちに暗示しつづけていたのであった。

新しい領域/使大倭とはなにか?/大和朝廷への通路/魏使は見た! 侏儒国/それは四国の西南岸

論理はわたしたちをどこへ導くか/裸国・黒歯国とは・・・・?/それは倭人の認識だった/一年に二回歳をとった倭人/知られていたアメリカ大陸

日本古代史とどう結びつくか/方法論の原則をつらぬくこと

ホームページ へ