『「邪馬台国」はなかった』(目次)へ

『「邪馬台国」はなかった』(ミネルヴァ書房)

2010年1月刊行 古代史コレクション1

朝日文庫版 ーーあとがきに代えて

古田武彦

二十年余の歳月は人間の運命を一変させる。一個の学説という名の、人の所造物についても、およそその本質は同一なのではあるまいか。

思えば昭和四十六年、本書が世に呱々(ここ)の声をあげてより、古代史学上、考古学上、多くの新提起や新発見が相次ぎ、いずれも本書の論述に対する、こよなき試金石となった。それらの中で、もっとも主要なものにつき、ここで大観し、わたしにとって記念すべき本書に対し、新しき終末章として加筆させていただくこととした。

まず、筆を向けるべきもの、それは昨年(平成三年)の夏、八月三日、(『「邪馬台国」徹底論争』の古代史討論シンポジウム〔信州、白樺湖〕において)公にされた、貴重な提言であろう。これによって本書の辿った行路里程解読の正当であったことが確証されたのである。

それは、木佐敬久氏(1) によるものであった。氏によれば、

第一、倭人伝には、帯方郡の塞曹掾史(軍司令官)張政が正始八年(二四七)、女玉卑弥呼の要請(狗奴国の来襲のため)によって来訪したことが記せられている。彼が帰国したのは、泰始二年(二六六)と認められる。(2) すなわち、二十年間に及ぶ倭国滞在である。

第二、従って倭人伝冒頭の行路・里程記事は、彼が中国(はじめ魏、のち西晋)の天下に提出した軍事報告書にもとづくもの、その反映とみなすほかはない。

第三、倭人伝中、もっとも重要な記事は、

「帯方郡治〜倭国の首都間の総日程」である。なぜなら、その間の中国側の食料補給ないし軍隊増援のためには、右の「総日程」こそ必要不可欠だからである。

以上のような木佐氏の指摘は、至理至当、何の疑うべきところもない。しかしこの指摘は、次のような重要な命題を、否応なく、衆人の面前に明らかにするであろう。

(一) 当の行路里程記事の中で、「南」を「東」のあやまりとみなす立場は成立することができない。なぜなら「二十年間」倭国に滞在していて、絶えず「南を東とまちがえつづける」ことなど、およそ不可能だからである。

(二) 同じく、行路里程記事中の「里程」が、実は“五〜六倍の誇張”である、といった見解も、成立不可能であろう。なぜならそのような、虚偽の里程をもとに、軍事行動をなすことなど、およそ不可能だからである。

その上、重要な一命題がここにあらわれてくる。それは、何か。

「張政の依拠していた『里単位』と、洛陽なる中国(魏・西晋)の天子の依拠していた『里単位』とは、同一である」。

これだ。それなしに、軍事報告書は、およそ成立することができないのである。

(三) 木佐氏の力説するところ、「総日程、不可欠論」は、確かに、「軍事報告書」としての性格から見れば、当然だ。だが、この道理をいったん容認するとき、ほとんどすべての「邪馬台国」論は“ふっ飛んで”しまう。その成立根拠を失うのである。なぜなら、従来の「邪馬台国」論は「総日程、欠落」を、いわば「原則」としていたからだ。

この点、幸いにも、「例外」的立場に立つもの、それが本書だった。

「部分里程の総和は、総里程である。」

この命題を金科玉条とした。その結果、発見したもの、それが「半周読法」だった。対海国の「方四百余里」、一大国の「方三百里」の各半周が、八百里と六百里。その合計が千四百里。まさに“不足里程”そのものだったのである。

このようにして「金科玉条」は達成された。達成されたために、“余分”となったもの、それが問題の「水行十日・陸行一月」だった。

南、邪馬壹国に至る、女王の都する所、水行十日・陸行一月。

これを、わたしは「帯方郡治〜邪馬壹国」間の「総日程」と解したのである。「韓国陸行」をふくむ日程であった。

ここに、研究史上「例外」的ともいうべき「総日程、明記読法」が誕生したのである。

この点、従来はちがった。近畿説にせよ、九州説にせよ、もっぱらこの「水行十日・陸行一月」をもって、「帯方郡治〜邪馬台国」間の「後半行路」として“活用”しようとしてきたから、いずこにも「総日程」など、見出すことができなかった。

確かに、倭人伝の全体を見廻してみても、「日程記事」は乏しい。

(A) 南、投馬国に至る水行二十日。

(B) 水行十日・陸行一月(前出)。

(C) また裸国。黒歯国あり、またその東南にあり。船行一年にして至るべし。

この三文だけだ。だが、右の(A)と(C)が「帯方郡治〜倭国の首都」間の「総日程」に当りえないことは、明白である。

したがって、残る可能性は一つ。(B)だ。これがわたしのえらんだところだった。もちろん「総日程」を“抜き出す”ためではなかった。先の「金科玉条」を守ったため、その自然の結果だったのである。、

以上のようにして、今回の木佐提言は、わたしが二十年前、本書によって提示したところ、その論証に対する、最上の“裏書き”となったのであった。運命の女神の恵みたまうところ、重厚というべきであろう。

さらに、本書の辿った行路里程解読の正当であったことを、明確に裏づける文献が見いだされた。従来「邪馬台国」論争で見過ごされてきた『穆天子伝』がこれである。

『穆天子伝』は、三国志の著者、陳寿の時代に「盗掘」された、周の戦国期の王墓から出現した、周の第五代の天子、穆王の行歴を記録したものである。木簡に漆で書かれた文字(周の大篆だいてん・小篆しょうてん)だ。これを西晋の文字官僚が、当時の略字であった“漢字”に「翻訳」したのである。序文によれば、太康二年(二八一)の出土とされている。筆者、荀勗(じゅんきょく)は太康十年(二八九)に没しているから、この「翻訳」がこの間の成立であることは、確実だ。

一方、西晋の歴史官僚たる陳寿は元康七年(二九七)に没しているから、彼がこの『穆天子伝』に接していたこともまた、疑うことができない。

さて問題は、次の一点である。

穆王が西域の方面に行旅し、西王母に会い、その歓迎をうけたこと、この一事が当伝の白眉をなす。

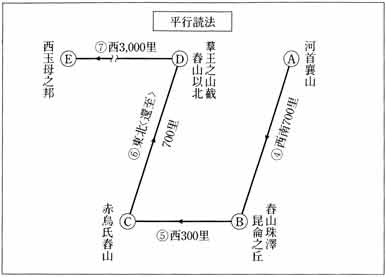

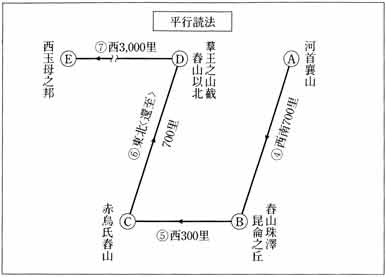

そのさい、都(西安)より昆侖の丘を経て帰着するまで、各部分里程(と方角)が列記せられている。そして最後に、総里程が記されているのである。

(1) 宗周の壥*水(てんすい)より以て西し、河宗の邦・陽紆(う)の山に至る 三四〇〇里

(2) 陽紆の西より西夏氏に至る 二五〇〇里

(3) 西夏より珠余氏に至り河首に及ぶ 一五〇〇里

(4) 河首の襄山より以て西南し、舂(しょう)山の珠澤・昆侖の丘に至る 七〇〇里

(5) 舂山より以て西し、赤烏氏の舂山に至り 三〇〇里

(6) 東北、還(また)羣(ぐん)玉の山截(せつ)・舂山以北に至る 《七〇〇里》

(7) 羣玉の山より以て西し、西玉母の邦に至る 三〇〇〇里

(8) (□)西王母の邦の北より曠原の野・飛鳥の其の羽を解く所に至る 一九〇〇里

(9) (□)宗周、西北の大曠原に至る 一万四〇〇〇里

(10)乃ち還東南し、復び陽紆に至る 七〇〇〇里

(11)還周に帰すること (三〇〇〇里)

(12)各行兼数 三万五〇〇〇里

〈巻四、(□)は、原文欠落部をしめす表記〉

壥*(てん)は、土偏の代わりに三水偏に廛。

右で、注意すべきは、左の二点だ。

(一) (11)は、すでに「周の領域内」に帰ってきたあと、として、「部分合計」に加えられていないようである。

(二) 一番のポイント、それは(6)だ。この「七〇〇里」の数値は“文面”には出ていない。しかし、行路を図示すると、いわば「平行四辺形の一辺」の形で現われてくるのである。

それを文型で示すもの、それは「至る」の表記だ。(1)から(10)まで、すべてがあり、各数値(里程)が記されている。ところが、問題の(6)だけは、この「〜に至る」だけあって、数値(里程)がない、ところが、実際に図示すしてみると、(4)の「西南」と逆方向の「東北」となっており、いわば「平行四辺形の対辺」となっているのだ。

だから、その「数値表記」が省略されているのである。要は、「実地形に即し」「簡潔を尚(たっと)ぶ」表記法だ。本書の読者はここで、倭人伝における「半周読法」を想起するであろう同工異曲の法である。

要するにここには、倭人伝と同一の方法、

「部分里程の総和は、総里程」

という先例が存在していたのである。

わたしは二十余年前、本書を執筆するさい、この先例の「発見」に苦しんだ。これ、古今東西の金科玉条とは信じたものの、人文科学、ことに歴史学上の文献解釈では「先例」の提示が必要とされ、重視されていたからである。

そのため、本書では、断片的な諸例をかき集め、参考として記したものの、そのものズバリの「先例」がなかった。それが悩みだった。

しかるに今回、それがもっとも理想的な形で解決した。なぜなら、通常このような場合、「先例」となる文例、その古典を当の執筆者(この場合、陳寿)が実際に読んでいたかどうか、確証できぬ場合も少なくない。むしろ、それが通例かもしれぬ。しかしここでは、先述のように、「当伝を陳寿が知っていた」ことは、およそ疑いにくい状況に恵まれているのである。

以上によって、本書がはじめて試みた倭人伝の解読法、それが正当であったことが、ここでもまた“裏書き”されたのであった。すなわち「邪馬壹国、博多湾岸とその周辺説」はやはり動かせぬ帰結、正当な結論だったのである。

だが、問題はここに尽きはしない。真の歴史学上の局面は次の点にあるのではあるまいか。

「倭人伝に記された、卑弥呼の首都到達記事は、『穆天子伝』に記された、周の穆王の西王母訪問記事と対比させられている」

この一事である。魏朝と女王卑弥呼との関係は、かつての周王朝と西王母との関係を“想起”させる形で叙述されていたのである。これ、二十年前の本書のいまだ及びえなかったテーマであった。

もちろんここには、大きな相異がある。それは周王朝の場合、穆王自身が訪問しているのに対し、魏王朝の場合、魏使(帯方郡の官僚、軍司令官)の訪問である。

これは思うに、偶然ではないであろう。なぜなら、両者の間には大きなちがいがあった。それは、“位取り”だ。西王母の場合は、彼女は穆天子に対し、「上位」にあった形で記載されている。

吉日甲子、天子西王母に賓せらる。乃ち白圭・玄壁を執り、以て西王母に見ゆ。好く錦組百純・[缶吾]組三百純を獻ず。西王母再拝して之を受く。

この点、すでに他に詳論した(3)ので、ここでは立ち入らないけれど、「対、卑弥呼」の場合、「中国の天子(主)〜卑弥呼(従)」であるのと、好対照であること、疑いがない。

すなわち、周朝に比して、魏・西晋朝は“周辺の女王”に対するその位置を一変させた。その誇りを、三国志の倭人伝は語っていたのではあるまいか。

わたしはかつて甘粛省博物館を蘭州に訪れたとき、『竹書紀年』の展示を見た。その中で、穆王が西王母を訪問し、彼女が穆王に答礼の訪問(西安)を行なった、簡潔な記載個所がちょうど展示されていた。

それによってわたしは、それまで西王母を、「仮空の神仙譚」中の人物とのみ信じていたけれど、実はさにあらず、後代「神仙化」する以前には、実在の史上の人物ではなかったか、との心証を深くえたのであった。

原田実氏(4) の『日本王権と穆王伝承』(批評社)は、史実としてよりは、「穆王伝承」として、その日本文学上の変遷を叙述したものであったけれど、その刺激を契機として、この重大な「倭人伝の先縦」に相逢することとなったのである。感謝したい。

以上のような、本書のかつて提示したところを“裏書き”するような個所だけではなく重要な訂正を行なわねばならぬ問題にも遭遇した。

本書では、『三国志』東夷伝の序文を全文(読み下し)掲載した。その中に、

其の後、高句麗背叛す。又偏師を遣はし、討窮を致し、極遠に追ひ、烏丸・骨都を踰えて、沃沮を過ぎ、粛慎の庭を踐み、東、大海に臨む。

長老説くに「異面の人有り、日の出ずる所に近し」と。

の一節があった。

この末尾の「長老説」について、本書ではこれを「鯨面文身」の倭人を指すもの、と解した(第二章一の中の、禹の東巡」)。したがってこの「長老」とは、江南などの「中国の長老」と解したのだった。

けれども、昨夏八月二日、前述の『「邪馬台国」徹底論争』(古代史討論シンポジウム)における鎌田武志氏(5) の発言を契機として、事態は大きく発展することとなった。

その結論は、「本書の理解は、あやまっていた」というにある。その理由は、次の三点である。

第一、東夷伝序文の「長老」とは、文脈上、「粛慎(の庭)の長老」と解すべきである。したがってそこ(たとえば、ウラジオストック)から見れば、北部九州(倭国の中心 ーー古田)や大和(近畿説)を「日の出ずる所」と見なすはずがない(この点を鎌田氏が指摘された)。

第二、「[黒京]面文身」の記事は、次のようだ。

男子大小と無く、皆[黒京]面。文身す。古自り以来、其の使中国に詣るや、皆自ら大夫と称す。

右で「古」といっているのは「夏・殷・周」、「今」が「秦・漢・魏・西晋」。三国志は、「古今」の、歴史二分法に立っている。したがって少なくとも「周以来」“大夫”と称して中国(都、あるいは楽浪・帯方郡等)にやってきた倭人は、男子なら、皆、「[黒京]面・文身」していた、そのように記しておきながら、なぜ、こと珍しげに、「中国(江南など)の長老の説」を引用する必要があろう。なぜなら「[黒京]面の倭人」は、中国では、「千年来の、都の常識」だったからである。

なおこのさい、注意すべき見地がある。それは「序文は本文のあと執筆される」のが通例。すなわち、執筆者にとって序文(ここでは東夷伝序文)を書くとき、すでに本文(ここでは倭人伝)の内容を知っている、という自明の事実である。

第三、この見地から、この問題に関する、もっとも重要な「反証」が浮び上ってくる。倭人伝には、本書の読者にとって、もっとも印象的な一節がある。

又裸国・黒歯国有り。復(ま)た其の東南に在り。船行一年にして至る可し。

ここに記されていることは、次のような認識である。

“倭国の東南、「船行一年」の彼方に、陸地があり、人が住み、文明をもち、国を形造っている”

と。すなわち、当然ながら、そこには「太陽が照っている」のだ。一日中、暗夜の国などとは書かれていないのであるから。

とすれば、「倭国」は、その太陽の輝く国々から、西北へ「船行一年」の地に位置している。これをなぜ、「日の出ずる所に近し」と称しうるだろうか。不可能だ。前にのべたように、「東夷伝序文」は「倭人伝」の内容を知っていて、書かれたのであるから。

右の序文の中に、「中国の長老は、こんなにまちがった認識を語っていた」などと、嘲笑するような口調は、これを見いだすことができぬ。わたしには今、そう見えるのである。

以上によって、本書の所述の「あやまり」は確認された。では、ことの真実は何か。

まず「粛慎」は、中国世界とは別世界、いわば“氷の大世界”である。「粛慎の庭」とは、これを指す。すでに、

成王既に東夷を伐ち、粛慎来賀す。 〈『尚書』序文〉

是に於て粛慎氏、[木苦](こう)矢を貢す。 〈『国語』魯語工〉

とあるように、中国との「国交」を求めてきている(「貢」とあるのは『国語』が中国中心主義〔中華思想〕のイデオロギーによって叙述されているためであり、歴史上の実態とはいいがたいであろう)。

「粛慎(の庭)の長老」は「粛慎の庭の常識」によって語った。そこは、沿海州はもちろん、ベーリング海峡からアラスカにも通ずる、氷の一大領域である。

その上、注意すべきこと、それはこの粛慎は、三世紀(魏・西晋)現在では「悒*婁ゆうろう」と呼ばれている。三国志自身の明記するところだ。それをあえて古称を用い、「粛慎の庭」と呼び、その地の「長老の説」と記しているのは、この「説」が決して「三世紀時点のみの認識」ではないことを示しているのではなかろうか。

悒*婁 (ゆうろう) の悒* (ゆう) は、立心編の代わりに手編。第3水準ユニコード6339

さて、ここで「粛慎の庭の長老の説」とされているのは、何か。 ーーアメリカ大陸である。

なぜなら、右のように「粛慎の庭」のひろがりをとらえるなら、その「一大領域」から見て、「日の出ずる所」とは、北部九州はおろか、近畿や東北地方ですらありえない。それらは、すべて、あまりにも「南辺」「西辺」でありすぎるのである。

これに対して「粛慎の庭の人々」がアラスカを“知って”いたことは、疑いがない。なぜなら、冬はべーリング海峡は結氷し、アラスカはアジアと地つづきになる。彼等「粛慎の庭の人々」は、ソリに乗って獣を追うとき、当然氷のべーリング海峡を越えて行動したであろう。

また、有名な「モンゴロイド(アメリカ先住民)べーリング海峡渡来説」について考えてみよう,これは、具体的には「粛慎の庭、渡来説」なのである。そこ(粛慎の庭)が彼等モンゴロイドの「出発地」であったにせよ、「通過地」であったにせよ、ここ「粛慎の庭」を“飛び越え”て、べーリング海峡を渡ることなど、不可能なのである。

とすれば、「粛慎の庭の長老たち」が、そのアメリカ大陸の存在やそこへ去っていったモンゴロイドの存在に対して、無知であったとは、到底考えられないのである。

しかり、この「異面の人」とは、アメリカ大陸の先住民を指していたのだった。

このような新情勢に接した中国側は、いわば「半信半疑」だったかもしれぬ。彼等にとって、あの東の大海の彼方に、また大陸があり、人が住み、文明と国がある、などとは、予想もせぬ事態だったからである。

それが“裏書き”された。。魏使が倭国に至り、張政が二十年間滞在するに及んで、倭人の情報によって、海の彼方、「東南、船行一年」のところに、陸地が横たわり、人が住み、文明と国が形造られているのを知ったのであった。「裸国」「黒歯国」だ。

もちろん、これが「粛慎の庭の長老の説」と、同一点を指す、とは考えなかったであろう。しかし、反面、

「東の彼方に、陸地があり、人間が住んでいる」

という、情報の本質については同一。そのように判断したのではあるまいか。中国人はすでに古代より、そのような「大局の判断」に対する、達人となっていたのであるから。

東夷伝序文は、右の一節につづき、次の一文を記している。

遂に諸国を周観し、其の法俗を采るに、小大区別し、各名号有り、得て詳紀すべし。

ここでは、「粛慎の庭の長老の説」にいう「異面の人有り、日の出ずる所に近し」が、その一例として、「裸国・黒歯国」という、具体的な国名を記しえたこと、その収穫を“含む”一文だった。今、わたしにはそのように思われるのである。

本書は、「裸国・黒歯国」問題を、歴史上の真実性(リアリティ)という立場から提起した最初の本であった。それを光栄とする。なぜなら、公刊後しばらくは、この点に対する嘲笑の言を、歴史学者や考古学者から聞くこと少なくなかったけれど、近年それは姿を消した。少なくとも、わたしの目や耳にとどかなくなった。なぜか。

思うに、この十年間に、考古学界の遠洋航海に対する認識水準は一変した。かつては「縄文には、沿海航行以外になし」と信ぜられていたにもかかわらず、今や「江南〜日本列島」間(縄文早期末)、「ウラジオストック周辺(百キロ以内)〜隠岐島(島根県)・赤井川(北海道)」(縄文後期)、「対馬(長崎県)〜北海道・青森・秋田県(北半)」(縄文後期)、「沖縄〜長崎県〜有珠(北海道)」(弥生〜古墳前期)といった、一大交流の存在した事実を、疑いうる人はいなくなったからである。 (6)

これらの事例はしばしば黒潮分流たる、対馬海流を“横切って”行なわれている。「意志ある航行」だとすれば、黒潮本流に“乗じて”の航行も、当然ありえたはず。この思考が近来の、わたしの説に対する拒絶反応の消滅もしくは軽減の背景に存在するのではあるまいか

右のような、新しい状況への「開眼」が、さらにわたしをして、西方の新問題に対して目を開かせることとなった。

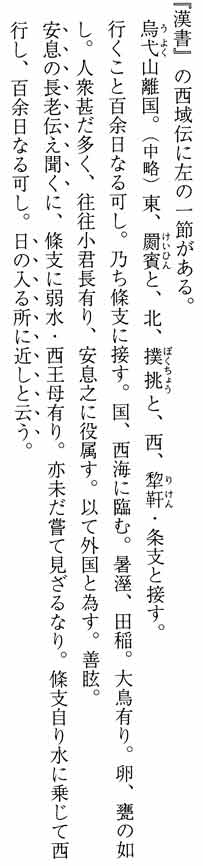

『漢書『の西域伝に左の一節がある。

烏弋(うよく)山離国。(中略)東、ケイ*賓 (けいひん)と、北、撲挑(ぼくちょう)と、西、梨*[革干](りけん)・条支と接す。

行くこと百余日なる可し。乃ち條支に接す、国、西海に臨む。暑ジ*、田稲。大鳥有り、卵、甕の如し。人衆甚だ多く、往往小君長有り、安息之に役属す。以て外国と為す。善眩。

安息の長老伝え聞くに、條支に弱水・西王母有り。亦未だ嘗て見ざるなり。條支自り水に乗じて西行し、百余日なる可し、日の入る所に近しと云う。

ケイ*賓 (けいひん) 国のケイ*は、四頭の下に、厂。中に[炎リ] JIS第4水準、ユニコード7F7D

梨*[革干](りけん)の梨*は、木の代わりに牛。梨の別字。IS第4水準、ユニコード68A8、

ジ*は、表示できません。

右の末尾の一句こそ、『三国志』の東夷伝序文の一節「日の出ずる所に近し」という言句の直接の「背景」となっていること、疑うことはできない。なぜなら、陳寿はもちろん、『三国志』の読者(洛陽のインテリ等)は、すでに“「漢書」を読んだ”人々であり、この「粛慎の庭の長老説」にふれて、あの漢書の「安息の長老伝聞」中の一日の入る所に近しと云う」の一句を思い出さぬ者、稀だったと思われるからである。また陳寿は、その一節を読者に想起せしめるように、「構文している」のである。

さらに興味深い一事がある。この「条支」の風俗・地誌の紹介中、「弱水・西王母」に関する記事が見られることである。

わたしたちはすでに知った。倭人伝の行路・里程記事が、穆天子の「西王母」訪問記事を「先範」として構成されていたことを。してみれば、ここに「西王母」記事を見いだすこともまた、偶然ならぬ奇縁であろう。

では、この西域伝出現の「西王母」は、穆王が訪問した、当の女王か。この問いに対しては、わたしは率直に「否!」の一字をもって答えねばならぬ。

『漢書』には、別に、地理志下で、

金城郡(中略)臨羌。西北、塞外に至る。西王母の石室・僊海・塩池有り。(中略)西に須抵池有り。弱水・昆侖山祠有り。

と記せられている。この「西王母」こそ穆天子訪問の女王である、と考えている。この「臨羌」は、今の青海省の省都、西寧である。

それは別に詳述するとして、今の「条支」は、トルコの地ではないか、と思う(アラビア説もある)。とすれば、トルコ西部・南部に見られる、“乳房をたくさんもつ聖母像”(エフェソスのアルテミス)こそ、この「西王母」に比せられた存在ではないか、と思っているが、これはもちろん、一試案にすぎぬ。

さて、最終のポイントヘ行こう。この「条支」からさらに西方へ、海を「百余日」行ったところ、それはいずこであろうか。

わたしはこれもまた、アメリカ大陸、その東岸部と考えざるをえない。その「百余日」という到達点が、ただの海域にすぎぬとしたら、そこで「日を限る」意味がない。やはり、「百余日」で陸地に到達できる。そういう認識を、安息(古代ペルシャ、今のイラン)の長老の「伝聞」として記録している。そう考えざるをえないのである。

『コロンブス航海誌』(岩波文庫)によれば、コロンブスは「スペイン〜アメリカ大陸(バハマ諸島など)との間を「七十日」で航海した、という。もし「トルコ〜ジブラルタル」の間が五十日前後で航海できるとしたら、まさに合計「百余日」となるではないか。

ここでもまた、「条支人」の航海経験が奥地(東側)の「安息の長老」に伝えられており、それを中国の史書『漢書』が記載していたのであった。

以上はすでに、魏・西晋朝の都のインテリの知るところであった。それ故、陳寿は、このような「漢王朝の正史」がもたらした、西方の新情報に対し、「西晋朝の正史」たる『三国志』では、一日出ずる所に近し」という新情報を、一方は粛慎の庭の長老から、他方は倭人から聞いて、これを記録していたのであった。

「裸国・黒歯国」を真実(リアル)に解した、最初の書たる本書ですら、それをいわば「倭人伝内の一エピソード」のごとく、扱っていた。

さにあらず、『三国志』という、中国の正史がはじめて「認識」した、東の極限世界、それが語られていた。すなわち、魏使がもたらし、『三国志』という史書の示した、最終の誇りをなす一節だったのであった。

この新しい重要な認識に到達するための一石、貴重な批判の一矢を与えられた、鎌田武志氏に深く感謝したい。

全く新しい問題が出現した。刮目すべき新局面だ。倭人伝内に諸研究者、懸案の一語がある。「一大率」がこれだ。

本書では、三国志中に「一大石」「一大蛇じや」「一大統」のような例があり、いずれも、“a big”の意味であるところから、この、「一大率」も、“一つの大きな軍団”と解したのだった(第六章二の中の「大和朝廷への通路」)。

もっとも、「率」には直接“軍団”の意味はなかった。のちに『邪馬一国への道標』(角川文庫)中の「一大率の探究 ーー「宋書「をめぐって」でのべたように、「門衛を主つかさどる」職務だ。

太子左衛率、七人。太子右衛率、二人。秦の時は直(ただ)に衛率と云う。漢、之に因る。門衛を主る。晋の初(二二六)、中衛率と曰(い)う。泰始(二六五 ーー 二七四)分れて左右と為し、各(おのおの)、一軍を領す。(下略)

『宋書』(百官志、下)

右で「七人」「二人」とあるように、「率」それ自身は、個人だ。もちろん、右の末尾に「各、一軍を領す」とあるから、その「個人」は「軍団」を支配している。しかし、本来は「個人」を指している。

このように考えてみると、先の「〜石」や「〜[虫也]」「〜統」とは、用法が異なっている。“ひとつの大きな「個人」”では、言葉の態をなしていないのである。

[虫也]は、蛇の別字。JIS三水準ユニコード8675

このように分析してきて、わたしは慄然とする。これからのべようとする“新しい分析”、それは右の「率」問題を厳密につきつめていたら、もっと早く到達していなければならぬものだったからである。

今ふりかえって見れば、この問題には、大きな一つの「盲点」があった。それは、この「一大率」記事の直前に、「一大国」の記事があったことである。逆にいえば、倭人伝内では、まず「一大国」記事が出ていて、それに次いで「一大率」の記事が出てくるのであるから、これをもって、

「一大国の率」

とみなすこと、きわめたる凡庸の理解、いいかえれば、文章理解上の常道というべきものなのであった。

事実、ひとたび倭人伝を一瞥した人にして、この見地に“想到”しなかった人は、ほとんど稀だったのではあるまいか。わたし自身も、講演会、懇談会等の談論の中で、しばしばこの質疑にふれたのである。

また、「邪馬台国」に関する著作をものされた方の中にも、この見地を書かれた方も、若干存するようである。

けれども、その立論はほとんど“そこ止まり”であった。なぜなら、倭人伝内に依るかぎり、「一大国」は何等“特別の位置”をもつとは見えなかったからである。それ故にこそ(わたしをふくめ)多くの論者はこの見地を“採択”して記述することをしなかったのであった。

しかしながら、今、わたしにとって眼前の光景は一変している。なぜなら、古代史第三書『盗まれた神話』(朝日文庫収録予定)等における分析は、次のような歴史事実を“析出”していた。

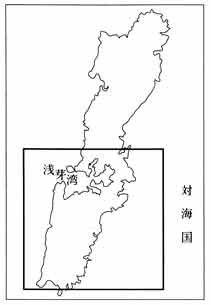

第一、『古事記』『日本書紀』における「天国あまくに」とは、“海人国”であり、壱岐・対馬を中心とする、対馬海流上の島々を指している。

その理由の一は、記・紀の神代の巻における「天降る」という動詞が「筑紫・出雲・新羅」の三領域に対してしか用いられず、しかも「中間経過地」の存在しない点から、その発進地(原域)は、壱岐・対馬を中心とする島々と考えられること。その理由の二は、『古事記』の「国生み神話」中の「亦の名」として書かれた古名中、右の領域(対馬海流上の島々(7) )のみが、「天の〜」という形で表記されていること。以上の理由による。

第二、記・紀神話中、最大の中心事件として描かれている「天孫降臨」は、右の「壱岐・対馬」にいた天照大神たちが、その後ニニギノミコトを、「筑紫の日向ひなたの高干穂のクシフル峯だけ」に派遣した、その歴史的事件の伝承である。その地は、福岡県の福岡市と糸島郡との間にそびえる、高祖山連峯であり、そこには「日向山・日向峠・日向川」があり、「日向」はいずれも「ひなた」と読む。そしてこの連峯の一角(第三峯)に「クシフル峯」が現存し、農民たちの“日用地名”に属している(『糸島郡誌』にも、地誌として記載されている)。

その後、次の二点が確かめられた。

(一) 対馬に「阿麻氏*留あまてる神社」があり(浅茅あそう湾東端部、小舟越)、天照大神の原型と見られること。「天孫降臨」以前の形、「アマテル大神」が出雲の大神の“従属神”(第一の従属神)であった時代の伝承が伝えられている。これ「国ゆずり」の前提をなす形の伝承であった。

氏*は、氏の下に一。JIS第三水準、ユニコード6C10

(二) 「天孫降臨」が“非史実の神話”ではなく、「前末・中初」(弥生前期末、中期初頭)に位置する、もっとも重大な(北部九州の)歴史的事件であったことが確かめられた。

なぜなら、「古事記』によると、

故(かれ)、日子穂穂手見命は、高千穂の宮に伍佰捌拾歳(五八○歳)坐(ま)しき。御陵は即ち其の高干穂の山の西に在り。

とあるように、歴代の王者の墓が、右の「天孫降臨」地の西にあることがのべられている(「ヒコホホデミノミコト」は、“天皇”のような、中心権力者の代々の称号。それが。「五八〇歳」いた、というのは、「二倍年暦」によるものであるから、換算すれば「二九〇歳」である、すなわち「十五人」〔一人、二十年〕ないし「三十人」〔一人、十年〕くらいの歴代の王者が、高祖山連峯の西、すなわち糸島郡に存在することを“語って”いることとなろう)。

ところが、当の糸島郡には「三種の神器」セットを内蔵する、弥生の王墓が三基出現している。「天照大神系」の王墓である。

現在出土した遺物は、実際に存在した「遺物」の五分の一、十分の一にすぎない、という、年来、森浩一氏やわたしの力説してきた視点(書かれたものが早い点に敬意を表し「森の定式」と呼ばせていただく)からすれば、右の形式の弥生王墓は、全体としては“十五ないし三十基”埋蔵されていた、と考えざるをえない。

すなわち、「神話的伝承と考古学的出土事実の一致」によって、それが歴史的事実であったことが証明される、という「シュリーマンの原則」がここにも成立することが確認されたのである。シュリーマンはこれを、トルコのトロヤ、あのヒッサリクの王墓の発掘によって「イリヤッド」における“神話”的記述が、実は歴史事実であったことを証明しえたのであった。

ここで注目すべき一事がある。

それは、先述のように、福岡県を中心とする北部九州では、「前末・中初」の一線において、それ以前とその後と、考古学的出土状況を一変しているのである。先の、糸島郡の三王墓と同類の王墓、吉武高木遺跡(最古の「三種の神器」セット内蔵王墓。福岡市。室見川と日向川の合流地点、近辺)や須玖岡本遺跡(中国絹の出土した現在唯一の弥生王墓。春日市)も、すべて「前末・中初」の一線以後の出土である(通例は、この一線を紀元前一世紀頃に当てている)。

このような、出土状況の「一変」は、決して偶然に生ずるものではない。必ず、重要な「歴史的源由」をもつ。これは、当然である。 ーーそれが「天孫降臨」という、対馬海流上の島々、ことに壱岐・対馬を中心とした海人族の、筑紫への侵入である(それが当時の人間の通念 ーー大義名分ーー に反するものであったから、“出雲の大国主命から「国ゆずり」の承諾をえた”という「口実」を必要としたのである)。

しかるに、戦後史学は、津田「造作」学説によって「神話」を歴史から追放した。「反、シュリーマン」ないし「前、シュリーマン」の道標に従ったのである。考古学界も、この「大勢」に追随した。ために「前末・中初」の出土事実は指摘しえても、その肝心の「歴史的意義」を明らかにしえぬ。これが「戦後考古学」の限界となった。一言にしていえば、戦前の皇国史観の失敗におびえ、「あつものにこりてなますを吹く」態の学風に陥ったのではあるまいか。

さて、本題にかえろう。

右のような歴史的事実を認識したわたしにとって、次のような問題が生じた。

まず、「天孫降臨」の原点、いいかえれば出発点は、“壱岐・対馬”を中心とする、と考えたのであるけれど、その二島の中のいずれが「天孫降臨」の軍団の所在地か、そのように問えば、壱岐の方がそれであると答えざるをえない、なぜなら対馬の方は全島“山ばかり”の島であり、人口は少ない。これに対し、壱岐の方は、全島平地多く、人口も多い。倭人伝にも、

(対海国) 千余戸有り。

(一大国) 三千許りの家有り。

というごとくである。

その上、地理的にも九州本土の北岸部に近いのは、壱岐の方であるから、「天孫降臨」の主力は“壱岐の軍団”であった、という可能性が高い。

次に、もっとも本質的なテーマがあらわれる。

「天孫降臨」とは、一個の軍事的侵入譚であった。「葦原の千五百秋の瑞穂の国」(『日本書紀』第一・一書)といわれるように、稲作水田が栄えていた、縄文水田の分布する北部九州への「不法の侵略」であった。

とすれば、“一過性の侵入”ですむはずはない。この豊穣の地に対し、「是れ我が子孫(すめみま)の王(きみ)たるべきの地なり」(同右)と称して永続的支配権を主張し、これを現実化しようとすれば、そのためには“侵略軍”を常駐させることが不可欠となろう。すなわち「天孫降臨の軍」たる壱岐の軍団が常駐し、被支配者たち(先住民の政治的・社会的組織、家族たち)の「反抗」や「独立」の一切の動向を監視し、抑圧せざるをえぬこととなるのである。 ーーこれが「一大率」のひきいる常駐軍団の任務であったと思われる。

倭人伝に、

女王国自り以北には、特に一大率を置き、検察せしむ。諸国之を畏憚す。常に伊都国に治す。

とあって、「検察」「畏憚」といった“異色”の表現がとられている。他の、倭人伝の文面とは、いささかニュアンスを異にしているのである。

これは、この「一大率」が倭国全体からの「共同撰出」もしくは「共同推戴」であるよりは、“他からの侵入・支配持続のための軍団のリーダー”である場合、この「検察 ーー 畏憚」の用語は一層理解されやすいのではあるまいか。

以上によって、「一大率」とは「一大国の率」の意であり、その実体は、天孫降臨(以来)の軍団のリーダー」であることが帰結される。

このような帰結は、今のわたしにはきわめて自然な理解の到着点と感ぜられるけれども、二十余年前、本書を書くときには、夢にも想到しえぬところであった。

その理由は、何よりも「方法」にあった。本書の指針、それは、

「『三国志』全体の記載例に従って、倭人伝を読む。」

この一点にあった。したがって『古事記』『日本書紀』の神代巻の記載との関連など、一顧もせぬところだったのである。だから、今回のような解読は、生じうべくもなかった。

もっとも、最初にのべたように、「率」が軍団ではなく、個人を指すという、この一点にこだわりつづけていれば、あるいは今日の解答へと、より早く到達していたかもしれぬ。

しかしそのさいも、「三国志だけの内部で、倭人伝の記述を理解する」という方法は「止揚」され、その当の国(倭国)の歴史とのかかわりで、その記述を理解するという、本来の歴史的理解の方法へと進まざるをえなかったであろう。なぜなら、三世紀の魏使たちが倭地で見たものは、決して「三世紀に生起した倭国」ではなく、長い、始発・征服・継続等の変転をもつ歴史、その帰結としての「三世紀の倭国」だったのであるから。

次に、この「一大率」と「一大国」問題に関する、一つの「新しい課題」を記しておこう。

その一は、「周船寺」問題だ。糸島郡にこの地名のあることは、よく知られている。かつては「主船司」と書かれたという。発音はいずれも「すせんじ」である。

この「寺」は、役所を意味する言葉である。

寺、官なり。 <『広雅』釈室>

寺門に至る

(注)師古曰く、諸官曹之所、通呼して寺と為す <『漢書』何並伝>

したがってこの地は“”舟をつかさどる役所“”のあったところ、と思われる。

さて一方の「一大率」。これが「一大国の軍団のリーダー」の意を蔵していたことはすでにのべた。この「軍団」という(わたしの)表現は、“陸軍”のイメージでうけとられやすい。しかし、「一大国」が“海人族”の拠点であり、彼等の本領が“金属器の武器をもつ、海上武装船団”であった点からすれば、彼等の本質は、むしろ“海軍”であろう。

もっとも、当時「海軍」と「陸軍」の分業・専門化があったとは思えないから、この“海上武装船団”は、敵地に上陸するや直ちに、激烈な陸上戦闘をも行ったであろう。

要するに「一大率」とは、“壱岐の海上武装船団の長”の呼称だったのではあるまいか。とすれば、糸島郡の現地に残る、この「主船司(周船寺)」の名称は、他ならぬ「一大率」の所在地を示していたという、その可能性はまことに大なのではあるまいか。

その二は、「倭風、漢字表記法」の問題だ。右の「主船司」は、倭語では「ふなつかさ」といった呼び名となろう。したがってもしこれが「一大率」の時代(三世紀)にさかのばりうる地名であったとしたら、それはこの「倭名」(「ふなつかさ」の類)であったかもしれぬ。

しかし実は、他の可能性もある。右の“役所”を「寺」と呼ぶ用法は、右の『広雅』『漢書』の用例の示すように、三世紀以前にさかのぼりうるのであるから、倭人自身が「周船寺」もしくは「主船司」といった漢字表記を行っていた、という可能性も、これを絶無とはみなしがたいのである(周船寺の隣の伊都神社では、倭人伝と同じ「伊都」の表記が固持されている。「恰土いと村」などとは、表記を異にしているのだ。これも中国の都、洛陽の入口に「伊闕」〔「闕」<天子の宮殿>に伊(こ)れ近しの意」のあるのになずらえて、倭人がみずからの都、邪馬壹国〔博多湾岸周辺〕の入口の地を「伊都」と表記した、という可能性もあろう。とすれば、倭人伝は、この「倭人の漢字表記」に従って書かれたこととなろう)。

この点、逸すべからざる問題、それは「一大国」もまた、「倭人の漢字表記」に従ったのではないか、という点である。

わたしはかつて「新唐書の史料批判」(『九州王朝の史料批判』駸々堂)において「大国」と「小国」の概念を分析した。これは必ずしも面積の大・小に非ず、前者が「母国」、後者が「分国」の意であることを文例をあげて論じた。本流の国と分派の国とのちがいだ。

だからこの「一大国」の「大」は「母国」の意。「一」は、「壱岐」の「壱」と通ずるとともに、『古事記』「国生み神話」の「亦の名」の古名において「天一柱」と、この島が称されているのにも通じている。

これらの用法は、外来の中国人の“知りうる”ところでもなく、“従うべき”ところでもないから、「一大国」は「倭人の漢字表記法」の一例とみなすこととなるのである。わたしたちは、中国と倭国間の「国書交換」の事実を知りながら、反面「倭人の漢字表記能力」を軽視してきていたのではあるまいか。

この問題は、同様に「対海国」もまた「倭人の漢字表記」ではあるまいか、という問いへとわたしを導いた。この場合「海」とは特に“浅茅湾”、その南・北・東の三岸をふくんで、「方四百余里」をとる、そういう形となろう。

一個の湾岸は、“両岸を支配した”とき、はじめて「有効」な統治領域となろう。一方の湾岸だけ支配していたのでは、その「湾」自体を支配することはできないのである。

わたしがこのような「倭人の漢字表記」問題に、はじめて当面したのは「任那」問題だった。

「倭名」としての“みまな”は、まぎれもなく、倭語地名の性格をもつ。「み」は「御笠川」「三雲」「御井郡」「三瀦みぬま郡」なとに現われる「み」である。「ま」は“真”か“間”であろう。「な」は「那の津」「安那郡」(備後)「宇品」などの「な」である。

問題は、漢字表記だ。「那」は表音であるから疑問がない。「任」の方がながらく疑問だった。ところが、志賀島の金印で「倭」を「委」と記し、倭人伝でも、「狗邪韓国〜末盧国」間の渡海を「度・渡・渡」と混用している。また「高句麗」は「高句驪」とも書かれている。これらの例に従って「任」を「壬」との共用と考えてみると、解けた。

壬。北方に位するなり。 〈説文〉

右のように「任那」とは、“北方の海辺の領土”を意味する「倭人の漢字表記」だった。なぜなら、その任那の地を、「北方」と見なすのは、九州側に「目」をおいた視点から。そう考えざるをえないからである。これがわたしの「倭人の漢字表記」に目を開いた、最初だった。

「任那」は高句麗好太王碑文に出現するから、四世紀末から五世紀初頭の金石文の事例である。ところが今回、このような「倭人の漢字表記」は三世紀にさかのぼりうることを知ったのである。(8)

本書公刊後、二十余年の中で、最大の考古学的遺跡の出土、それは吉野ヶ里(佐賀県)であろう。この遺跡も、本書の所論と密接な関係をもっていたことが最近判明した。

その全貌が次々と明らかにされていくにつれ、各種報道・諸種論作、文宇通り江湖に横溢の観があった。しかしながら、その最初から、発掘当事者・学者・一般の人々に周知されながら、「なぜか」をだれ一人解き明かしえなかった問題があった。それは、次の事実である。

「吉野ヶ里は、弥生時代末期、放棄され、その軍事的機能を失った。」

これだ。古填時代以降、その軍事的機能が継続した気配がないのである。たとえば、環濠中に遺棄された土器は弥生土器であって、土師(はじ)器・須恵(すえ)器といった古墳時代の土器はほとんどない。またこの軍事的要塞に“居住”していた人々の墓である、甕棺が大いに出土したこと、周知の通りであるけれど、その大部分は弥生中期、それに前期と後期とが若干加わる、要するに、「弥生墓」がほとんどであって、古墳時代の墓である、土[土広]墓や石棺墓の類はきわめて乏しいのである。

以上の状況からすると、右にのべたように「吉野ヶ里は弥生期末で、(軍事的機能を)消滅した」。

そのように見られるのである。この点は、周知のところだ。だが、「では、なぜそうなったのか」。この問いに対しては、誰一人答えることがなかったのであった。

今年(一九九二)六月、わたしは一個の「定理」をえた。それは次のようだ。

「親魏倭王は反呉倭王である」。

これだ。卑弥呼が魏の明帝より「親魏倭王」の金印を授与されたことは有名である。しかし当時、魏と呉は共に「天子」を称して対立していた。いわゆる「共に天をいただかざる」間がらだ。だから、その一方の魏から、右の称号をうることはすなわち、呉に対して「不倶戴天」の敵であることを宣言することを意味したのである。

ということは、いつ何時、呉の武装船団が大挙して倭国に侵入するかもしれぬ、というその「可能性」に直面することとなったのだ。

これは、決して杞憂ではなかった。なぜなら、

第一に、本書でも詳述したように(第二章二「戦中の使者」)、卑弥呼が魏に遣使した、その第一回(景初二年)は、「戦中遣使」であった。魏の明帝が遼東半島の公孫渊に対して渡海作戦を実行し、大包囲網を完成して、その落城の刻々迫りつつあったとき、敢然として卑弥呼は対魏遣使に踏み切った。おそらく倭国内には、従来から公孫渊を通じて漢に通交していたため「公孫渊派」とも呼ぶべき勢力も強かったであろうけれど、東アジアの大勢を見て決然と「親魏政策」に踏み切ったのであった。その公孫渊が海を越えて呉と親交を結んでいたことはよく知られている。「親、公孫渊派」を切ることはすなわち、「親・呉派」を切ることだったのである。

第二、魏もまた、倭国と結ぶことによって大きな軍事的利益をもっていた。というのは、楽浪・帯方郡は「韓」の独立と自立(魏から見れば「反乱」)に悩まされていたからである。ために、帯方郡の太守が戦死したことが、『三国志』の魏志韓伝に記されている。

そのような状勢に対し、魏は、その韓国の向うの倭国と結ぶことによって、「韓の反乱」を鎮圧しうる、と考えたのではあるまいか。いわゆる「遠交近攻」の策である。

事実、中国が軍事司令官(塞曹掾史)を倭国に派遣し、二十年間滞在せしめたことは、単に“渺びょう”たる一狗奴国に対するがためだった、とは考えられない。それに対する卑弥呼の要請を奇貨として、一方は「対、韓国(独立運動)」、他方は「対、呉」の軍事的拠点として、倭国に「二十年間」も滞在した。これが中国側の国際的・軍事的視野だったのではあるまいか。

第三、呉もまた、右のような魏の軍事的動向に無関心だったとは思われない。なぜなら呉はしばしば公孫渊と友好を結び、軍事的にこれを支援すべき一大軍事船団を遼東半島へ派遣していたこと、『三国志』の呉志に記載されているからである。先の、魏の公孫渊大包囲作戦は、この「公孫渊〜呉」間の軍事的連係を断ち切るための一大作戦でもあったのだ。

地図を開けば明白であるように、、遼東半島〜呉(建康)」より、むしろ「九州〜呉」間の方が“近い”のだ。そしてこの区間は、すでに縄文早期末(六六〇〇年前)より、「石[王夬]([王夬]状耳飾り)文明圏」として、濃密な交流を経験していたのであった。

石[王夬]の[王夬](けつ)は、JIS第3水準ユニコード73A6

陳寿が倭人伝で、

其の道里を計るに、当に会稽東治の東に在るべし。

と書いたとき、夏后少康の子の時代について語りながら、ついこの間まで、そこが「敵地、呉国の東に当っていた」ことをも、十分に示唆していたのではあるまいか。

今、わたしがのべようとしている命題、それは次のようだ。

「当時の倭国にとって、呉はもっとも巨大な「仮想敵国」であった」。

これだ。およそ延々と軍事的環濠を掘る、あるいは維持するという行為は、おびただしい労働力と歳月をともなう一大集団作業である。何等の「仮想敵国」なしに、このような行為をなすことは、およそ考えられない。

その呉は、天紀四年(二八〇、西晋の太康元年)の四月、滅亡した。「仮想敵国」が消滅したのである。さらに、その西晋が建興四年(三一六)滅亡した。凶奴・鮮卑の南下によって洛陽・西安の両都は陥落し、南北朝時代が開始された。西晋朝の一派が、建康(南京)で東晋朝を開き、倭国は、その東晋の天子に「臣属」したのである。このことは、かつての「仮想敵国」の呉地が、今は「臣属」すべき天子の都の地となったことを意味するのだ。

それだけではない。「三一六」の南北朝時代の開始以来、倭国の北方、朝鮮半島に、「実在の敵国」があらわれた。高句麗である。

かつての楽浪・帯方の二郡は、大義名分上は、東晋に属しながら、間に海をへだてているため、実質上の支配力を失い、「軍事的空白地」を現出した。その「空白」を埋めるべく、北の高句麗は主として「北朝」を背景にもち、南の倭国は、ひたすら「南朝」を背景として、その「軍事的空白」を埋めるべく、撃突することとなった。これが四世紀から五世紀にかけての「高句麗と倭国の対立時代」だ。これ、高句麗好太王碑文に活写された世界と時代であった。

一方では、かつての「仮想敵国」の呉地が今や「臣属」すべき天子の都の地となり、他方では、北に「実在の敵国」高句麗との撃突時代に入る。すでに、呉を最大の「仮想敵国」として構築された、吉野ヶ里が存続すべき意義はない。その余力もない。もし存続すれば、一には、大義名分上の「背叛心」の表現であり、一には、維持費等の経済的・労働力的消耗をまぬがれえぬ。それゆえ、吉野ヶ里は“廃棄”された。その時期は「二八〇〜三一六」の間にあったのである。

わたしはすでに「吉野ヶ里の仮想敵国」を論じたことがあった。(9) 南九州、薩摩や肥後の地を、それに擬したのであった。金属器の武器が朝鮮半島より北部九州にもたらされ、その「武力の優越」をもって、金属器の武器の乏しい南九州への侵入・征服が行われた。労働力獲得のための「生口」、また美女などを収得し、そのため、南九州側の「奪還」「反撃」を恐れて、この吉野ヶ里が構築された。そのように考えたのである。おそらく吉野ヶ里の当初の構築動機は、このようなところにあったであろう。「弥生前期、中期初の甕棺」の時代などが、これに当るであろう。

これに対し、吉野ヶ里がもっとも活力に満ちた時代、それは「対、南九州」より「対、呉」へと主目的の移った時間帯ではあるまいか。

以上のように「反呉倭王の仮想敵国」という新仮説の導入は、「吉野ヶ里の消滅」問題に対する明快な解説となったのであるけれど、ここから、二つの帰結、いわば、“重大な波及効果”を生ずるのである。

その一は、「倭国の首都圏」問題だ。いうまでもなく、吉野重は有明海の北端部に当っている。すなわち、この場合、有明海に侵入した敵の戦闘船団(南九州あるいは呉)はまっすぐ北上して、吉野ヶ里を突く。そのように想定されているのである。なぜか。

それは当然、南九州を征圧した、「倭国の首都圏」そして「反呉倭=親魏倭王の中心居城」が「吉野ヶ里の北方」にあり、とされているからに他ならぬであろう。

さらに、わたしたちは知っている。吉野ヶ里の「軍事要塞」は、その東西の丘陵部に拡がっていることを。そして福岡県の小郡市にも、吉野ケ里以上に長大な「楼観」(物見やぐら)の痕跡が見いだされているのである。

このような、東西に展開された「マジノライン」の北方に存在する領域はどこか。いうまでもなく、「糸島・博多湾岸」を中心とする筑前領域だ。ここが「親魏倭王」たる卑弥呼の居した、倭国の中枢部、真の首都圏だったのである。

わたしははじめて吉野ケ里発掘の報に接し、くりかえし現地に足を運ぶとき、いつも内心に「一個の問い」を内蔵していた。それは次の一点だ。

「吉野ケ里は、その巨大な軍事施設を“それ自身”のために作ったのか、それとも、“他の中心点”のために作ったのか」

と。今は、その解答が出た。東の小郡市に至る「マジノライン」の各拠点だけが偶然、“自分自身”のために、自己の要塞を構築した。そのような想定は、しょせん空想的だ。やはり「反呉倭王」の中心拠点は、「三種の神器」セットを内蔵する五つの王墓(さらに最近発見された、韓国の良洞里の王墓をふくむ)の領域のための“長大防御線”と考えざるをえないのである(時間の順に書くと、(1)吉武高木〔福岡市〕 (2)三雲〔糸島郡〕 (3)須玖岡本〔春日市〕(4)井原〔糸島郡〕(5)平原〔糸島郡〕。(6)良洞里は「小型坊製鏡」をもつ「三種の神器」セットである点から見て、あるいは最末か。少なくとも(3)以後であることは、疑いがない)。

以上、近来最大の発掘経験であった、吉野ヶ里の経験、その示す客観的情報は、はからずも、本書の二十余年前の孤立の探究を“裏書き”してくれることとなったのであった。以上、本書の読者に報告する。

その二は、「考古学編年」への疑問だ。これこそ、日本古代史上の根本問題である。従来の日本の考古学界は、次のような編年基準を“信奉”してきた。それは、「弥生中期」を“BC一〇〇〜AD一〇〇”とし、「弥生前期」を“BC三〇〇〜一〇〇”(近来“BC二〇〇〜一〇〇”と訂正する説あり)、「弥生後期」を“AD一〇〇〜三〇〇”(近来“AD一〇〇〜二〇〇”に訂正する説あり)としているのである。

「前期」と「後期」には“変動”が見られるのに、「中期」にそれがないのは、ここがこの編年基準の中心軸であることを示している。すなわち、先の「三種の神器」セットの五王墓(良洞里は未論及)を「弥生中期」とその周辺(右の平原を「後期初頭」にあてる。原田大六氏)におくのである。

わたしはすでに『ここに古代王朝ありき ーー 邪馬一国の考古学』(朝日新聞社)において、これに疑問を呈した。なぜなら、中国側の「正史」によると、中国側の鏡が多量に贈与された事実を伝えるのは、いうまでもなく、三国志』の魏志倭人伝、魏の天子明帝の詔書中の「銅鏡百枚」である。いわば、文献上の「多鏡時代」だ。ところが、日本の考古学編年に立って見ると、「多鏡墓時代」は「弥生中期」であって、卑弥呼の時代の“相当”する、とされている「弥生後期(後半)」には、「小型イ方製鏡」類が出土するにすぎない。これは「国産鏡」であることを表示した名称であるから、当然“卑弥呼が中国から贈与された鏡”ではありえないのである。つまり、文献上の「多鏡時代」と考古学上の「多鏡時代」とが不思議なことに、全く一致しないのである(先の「三種の神器」セットをもつ五王墓中の(2)(3)(4)(5)は、いずれも一王墓から「二十〜五十面」前後の銅鏡を出土している)。

そこで「古墳時代(前半)」の出土である「三角縁神獣鏡」をこの「卑弥呼賜与の鏡」に当てる見解が生れたのだけれど(「鏡の伝世」論や、古墳時代(前半)」を三世紀に向って“くり上げる”編年変更)、それでも間題の本質は解決しないのである。なぜなら、倭人伝に記された「物」は、右の「銅鏡百枚」だけではなかった。中国の「目」からは、より重視されているのは、「錦」(飾り絹)である。同じ明帝の詔勅の中でも、銅鏡の方は「百枚」という数量しか記載されていないのに対し、「錦」の方は、「絳地交龍錦」「紺地句文錦」といった風に、色彩やデザインまで具体的に詳記している。この点からも、明白だ。

また、倭国側からも、倭国産の「錦」が中国へ贈与されている。「倭錦」(卑弥呼)、「異文雑錦」(壱与)がそれだ。だとすれば、卑弥呼の首都圏からは、これらが出土せねばならぬ。ところが、弥生時代のすべての「絹の出土」は、左のようである。

(1) 弥生前期

有田(福岡市)

(2) 弥生中期

吉武高木(福岡市)比恵(福岡市)栗山(福岡県甘木市)朝日北(佐賀県神崎町)吉野ヶ里(佐賀県三田川町・神崎町)立岩(福岡県飯塚市)門田(もんでん 福岡県春日市)須玖岡本(福岡県春日市)吉ヶ浦(福岡県太宰府市)樋渡(福岡市)三会村(島原市)

(3) 弥生後期

栗山(福岡県甘木市)宮の前(福岡市)唐原(とうのばる 福岡市)

右によってみれば、ここでも圧倒的に「弥生中期」、地理的には「福岡市周辺」を中心としている。「三角縁神獣鏡」だけを“三世紀”にくり上げて、「解決」できる問題ではなかったことが知られよう(他にも「腐蝕しない物」として「矛」「鉄鏃」等の問題があるが、今は省略する)。

以上の諸点から、わたしは「弥生中期」をもって「BC一〇〇年〜AD一〇〇年」に当てる、従来の考古学編年の非を論じてきたのであるけれど、考古学者たちは一切これに口をおおい、「反論」の一つさえ耳にすることなしに、現在まで空しく年月を経過してきたのであった。

しかるに今回、提起されたテーマ「反呉倭王」問題と、この「考古学編年」とは、全く両立しえない。なぜなら、吉野ヶ里の最盛期が「弥生中期」であることは確実であるから(甕棺の大部分は、中期甕棺)、その「最盛期の下限」は、AD一〇〇年ごろとなって、「呉の消滅」は、はるかその一八〇年も後のこととなるのである。

これに対し、わたしは「多鏡墓時代」の「盛行」は「AD五七年〜三一六年」の間にあり、とする。「AD五七年」は、もちろん後漢の光武帝が志賀島の金印を「委奴国王」(博多湾岸の王者)に授与した年だ。「漢の権威」を映しかがやく「前漢式鏡」(三雲・須玖岡本や立岩)や「後漢式鏡」(井原・平原)は、いずれも、「漢の金印」授与後の現象とみなすべし。これがわたしの立場だ。「金印授与、以前」に、「多鏡」が倭国に授与されながら、中国の正史(「史記」「漢書」がこれを一切記載せぬ、そのような不可解な事態は、わたしには理解不能なのである。

下限の「三一六年」は、いうまでもない。北の高句麗と軍事的に撃突する時代に入ったから、すでに、祭祀的な器物たる「多量の鏡」を王墓の中に埋納する、そのような「余力」をもちえぬこととなったからである。「北部九州(倭国の中心)における、多鏡墓時代の終結」をしめす一線、それがこの「三一六年」であった。

以上のような、新しい「編年試案」の場合、「反呉倭王」の南塞としての「吉野ヶ里の消滅」は、寸分の狂いもなく、東アジアの中の軍事状勢と対応しうることとなろう。

この点について、是非考古学界の再考をうながしたい。

最後に、注目すべき情報についてのべよう。

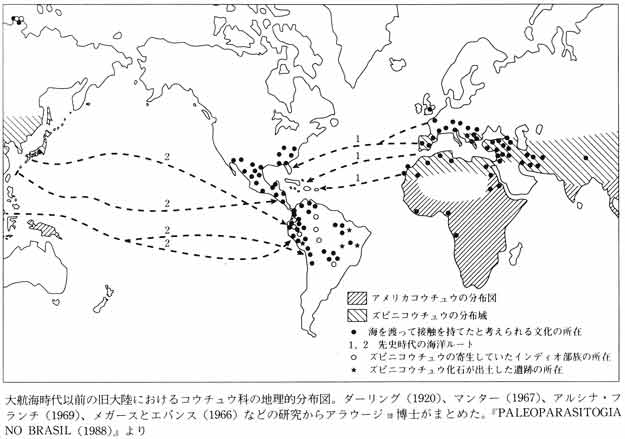

一九八〇年のアラウージョの学位論文、その共同研究者フェレイラの八三、八八年の論文によると、(南米における)炭素一四の測定法で調べた、現在より三六一〇〜三六〇年前に排出されたと考えられる糞石ならびに、三四九〇〜四四〇年前のミイラ内の糞石から、ベンチュウ(鞭虫)卵およびコウチュウ卵が発見された、と報告されている。

その結果、これらの発見によって有史以前にすでに南米にコウチュウが持ち込まれていたことが、化石ならびにミイラをとおして分かったことは事実である」という。

そのため、メガースとエバンス(エバンス夫妻)の「エクアドル〜日本」間の「伝播」説をもとに、マンターは「太平洋を横断したモンゴロイドがコウチュウを持ちこんだもの」と推測している、という。この寄生虫は寒さに弱い。「コウチュウが発育するには、低温に対して抵抗性をもっているズビニコウチュウでさえ二二度の温度を必要とし、摂氏0度では死滅するからである。極寒のべーリング海陸橋で糞便とともに排出されたコウチュウ卵は即座に死滅し、また短時日ではべーリング海峡を越えることのできなかった当時を考えると、人がゆっくりとした足取りで海峡を渡って行く間に一、二年の寿命しかないコウチュウの成虫は自然排出され、生き残って新大陸に移りすむことにはならなかったと考えられる」と。

すなわち、「定説」的位置にあった「べーリング海峡伝来説」によって、この「寄生虫伝播」を説明することは不可能なのである。これを批判した、エストラダ・メガース・エバンスの三氏によるモンゴロイド(日本人)太平洋伝来説」が、これらの自然科学的現象を解明しうる理論だったのである。そしてそれは、本書がちょうど二十年前、三国志の魏志倭人伝内の記述「裸国・黒歯国」に関する、冒険的分析によって指向したところであった。

もちろん、この情報(10)の報告者、影井昇氏(国立予防衛生研究所寄生虫部)は、自然科学者らしく、今後に確認すべき問題点は、慎重に指摘しておられる(寄生虫の種属の「同定」など)けれど、問題の本質(縄文後期における、他大陸から南米への寄生虫の伝播)に関しては、これに“目をつむる”わけにはいかないであろう。ここに掲載された、アラウージョ博士の地理的分布図が何より雄弁に、それを人々に告げるであろう。

日本の考古学者も、長くつづいた「エバンス説、無視」、「本書の裸国・黒歯国説、無視」の姿勢を改めねばならぬとき、それが二十一世紀の考古学界なのではあるまいか。そして、従来の考古学編年に向けられた批判」に対する、ながき「無視」についてもまた、同じ運命が二十一世紀の考古学界を待っているのではあるまいか。

さはあれ、わたしは、二十年来の本書の読者や未来の読者とともに、この情報を喜びとし、この補章の筆をここに結ぶこととしたい。

(一九九二・八・二〇)

注

(1) NHK放送文化研究所、主任研究員。

(2) 『失われた九州王朝』参照(晋書倭人伝、日本書紀。神功紀、六十六年)。

(3) 「部分と全体の論理 ーー『穆天子伝』の再発見 I」「歴史学における根本基準の転換について、『穆天子伝』の再発見II、『九州王朝の歴史学』(駸々堂)所収

(4) 昭和薬科大学助手(当時、副手)。

(5) 市民古代史の会(青森)代表。

(6) 「『コロンブス以前』の新大陸発見に関する報告 ーーメガース夫人と故エバンス氏に捧げる」(昭和薬科大学紀要第26号)。

(7) 「天一根」について、これを大分県の姫島と解した(『盗まれた神話』)が、その後、灰塚照明氏の御教示をえて、福岡県の姫島(糸島郡西北の海上)であることが判明した。

(8) 以上の問題につき、すぐれた示唆や御教示のあったことを記する。倉田卓次氏は、前高裁判事にして法理学者、かつ絶妙のエッセイストであるけれど、わたしとの対談(『季節』第十二号〔エスエル出版〕。倉田『続々裁判官の書斎』〔頸草書房〕取録)で、本書の「一大国」論(中国側の表記と見なした)には無理のあることを指摘し下さった。中国人があの小島を“一つの大きな国”などと表記するはずはない、というのである。。今回の新到達への起点となった。

また、古賀達也氏(「市民の古代研究会」書記局長、京都)は、東京の伊藤正彦・内山圭介・飛鷹泰三の諸氏との間で、長期にわたるパソコン論争を行い、「神武、一大率」説を提起された。伊藤氏も、「一大率」と「一大国」の関係にふれられた。

(9) 「筑後川の一線」を論ず」(「東アジアの古代文化」61号、一九八九年秋)。

(10)「太平洋を渡ったモンゴロイド ーーコウチュウ感染から見る人の移動」(『アニマ』〔平凡社〕No.229、一九九一年一〇月号)。

ホームページ へ