『邪馬壹国の論理』ー古代に真実を求めてー へ

口絵 (竹原古墳奥室の壁画、珍敷(めずらし)塚奥壁壁画)

倭人の南米大陸への航行について へ

エバンス夫妻との往復書簡 へ

本資料では、丸数字は○1は、(1)に変換しています。

“歴史の女神は、奇跡のように、過去の未知の世界への扉を開く”

このような不思議な経験を、わたしはこの一篇において読者に伝えたいと思う。

わたしの第一の本『「邪馬台国」は、なかった』の最終章に「アンデスの岸に至る大潮流」の一節がある。

三世紀の倭人が南アメリカ大陸へ航行していた、という話だ。書いたわたし自身にとってすら、“奇想天外”な帰結だった。“論理の筏”によって、わたしはいわば、いやおうなくそこへと導かれたのである。ましてわたし以外の人々の目に、それが“辟易(へきえき)すべきもの”と見えたとしても、当然だ。

事実、わたしの学校時代の友人の中に、大真面目に“あの一節だけは、・・・”と忠告してくれる者さえあった。学者の中にも「三国志に殉じたもの」と嘲笑する人があらわれた。(藤間生大『邪馬台国の探究』)

けれども、月日を経た探索の中のある日、一つの史料がわたしの目をピタリとひきつけた。『文選(もんぜん)』の中の「海の賦(ふ))」である。(「賦」は心に感じたことを事実のままに詠じたもの。のち文体の名。)

『文選』は、六世紀梁の昭明太子の撰。それ以前の秀詩・名文を集成した本である。わたしはそのとき「魏晋朝の短里」問題(上掲書第三章II“『三国志』の「里」をしらべる”参照)の実例を求めて、この本の中の「ーー里」という個所を抜き出していた。「洛陽の紙価を高からしむ」の故事で有名な、西晋の左思の「三都賦」の中に三個の「里」の用例を見つけた。それはまさに「魏晋朝の短里」を用いて記されていたのである(「五千余里」〈蜀都賦〉「数百里」〈同上〉「七里」〈呉都賦〉)。それはわたしにとって有意義な検証であった。ことに左思は「賦」の作り方について、つぎのように言っている。

余既に二京(西京ー長安・東京ー洛陽の二賦。班固と張衡)を[莫/手](も)して三都を賦(ふ)せんことを思い、其の山川城邑は、則ち之を地図に稽(かんが)え、鳥獣草木は、則ち之を方志(地誌)に験(かんが)え、風謡歌舞は、各々其の俗に附き、魁梧長者(かいごちょうじゃ 大徳の人)は、其の旧にあらざるなし。何となれば則ち言に発し詩を為(つく)る者は、其の志す所を詠じ、高きに升(のぼ)りて能く賦する者は、其の見る所を頌(しょう)し、物を美する者は、其の本(もと)に依るを貴び、事を讃する者は、宜しく其の実に本づくべければなり。本にあらず実にあらずんば、覧る者奚(なん)ぞ信ぜん。(傍点古田、以下同じ。インターネット上では赤色表示。以下同じ。)

[莫/手]は、莫の下に手。JIS第3水準ユニコード6479

すなわち、「地図」にもとづき、「実」にもとづくのが「賦」の特質だ、といっているのである。より大きな発見は、そのあと、「海の賦」から来た。

これは、木華の作った「賦」だ。彼は西晋の楊駿府の主簿をしていたという。(楊駿は、恵帝の時、朝政を総(す)ぶ。)『三国志』の著者陳寿と同時代で、史官の陳寿よりさらに“中央”に位置していたのである。

わたしの目を最初にひきつけたのは、つぎの句だ(巻末史料参照、表示が困難なのでインターネット上はなし)。

或いは裸人の国に掣掣洩洩(せいせいえいえい)し、

或いは黒歯の邦に汎汎悠悠(はんはんゆうゆう)す。

わたしの第一の本を読まれた方は、すぐお気づきのように、この「裸人の国」「黒歯の邦」といわれているのは、『三国志』魏志倭人伝の中の「裸国・黒歯国」だ。「東南・船行一年」(倭人の「二倍年暦」だから、一倍年暦に直すと、「半年」に当たる)とあって、わたしの『三国志』全体と倭人伝の解読方法からすれば、南アメリカ大陸に存在した、と見なすほかないという、例の国だ。

次いで、わたしの目はつぎの一句に注がれた。

若し其れ、穢(わい)を負(お)うて深きに臨み、

誓いを虚(むな)しうして祈りを愆(あやま)てば、

これは、すぐ、わたしに『三国志』魏志倭人伝のつぎの一節な思い出させた。

其の行来・渡海、中国に詣(いた)るには、恒(つね)に一人をして頭を梳(くしけず)らず、[虫幾]蝨(きしつ)を去らず、衣服垢汚(こうお)、肉を食わず、婦人を近づけず、喪(そう)人の如くせしむ。之を名づけて持衰(じさい)と為す。苦し行く者、吉善なれば、共に其の生口・財物を顧し、若し疾病有り、暴害に遭(あ)えば、便(すなわ)ち之を設さんと欲す。

其の持衰謹(つつし)まずと謂(い)えばなり。

[虫幾](き)は、虫編に幾。JIS第3水準ユニコード87E3

有名な「持衰」だ。倭人独特の航海方法である。「海の賦」の方の「穢 (きたないもの)を負うて」の一句も、まさにこれを指している。唐の李善註では、「穢を負うは、身罪有り、負荷(ふか 背に負い肩にになう)するが若(ごと)きは然り」といって、「穢」を「罪」という意味にとっている。しかし、“罪を負うて深海に臨む”というのでは、何のことか、意味が通じない。

しかも、右の一句のあと、右の行為の結果として、

帆を決(やぶ)り橦(ほばしら)を摧(くだ)き

というように、舟が難破の目にあう、といっている。

これは、倭人の航海信仰である「持衰」の話だ。タブーを破った場合は、直ちに海神の怒りにあって海難に遭う、といっているのだ。唐の李善は、同時代(西晋)の『三国志』倭人伝の一節との対応に気づかず、「穢」を「倫理的な罪」に解した。ために意味不明の一文としてしまったのである。

この「海の賦」の重要な主題が「倭人」であることについては、つぎつぎと証拠が出てきた。

全体の構成から見てみよう。

「海」についてのべるために、木華はまず“禹の聖績”から説きはじめる。かつて禹は江河を治水し、河水は、正流して海に入るようになった。そしてその海の水は、

蠻に乖(そむ)き、夷を隔(へだ)て、万里に 迴互(かいこう)す。

といって、暗に“禹の聖なる感化”が夷蛮にまで及んだことを説いている。わたしは第一の本で、『三国志』倭人伝の首尾構想が「禹の東治」(会稽山に諸侯・夷蛮の王を集めて定めた礼制)をもとにして展開され、構文されていることをのべた。まさにそれと同じ発想でこの「海の賦」も展開するのだ。

しかも、注目すべきは、「万里」の語だ。

墨(ぼく)の如く委面して、帯方東南万里に在り。(『漢書』地理志、倭人項、如淳註)

という、魏の如淳註と同じ「万里」だ。陳寿が倭人伝で

郡より女王国に至る、万二千余里。

と書いたのも、如淳の記述が背景にある。そのことは、第一の本(第三章III 、粗雑の論理)でのべた。

A 帯方郡治 ーー 狗邪韓国 七千余里

B 狗邪韓国 ーー 対海国 千余里

B 対海国 ーー 一大国 千余里

B 一大国 ーー 末盧国 千余里

を加えれば、倭国の本土、北九州に最初に上陸するまで、丁度「一万里」となるのである。

(倭国内の陸地部分を、島内と北九州とも、二千里をさしひく。)

この「一万里」が「海の賦」にもあらわれている。同時代の『三国志』には、「南蛮伝」はなく、「東夷伝」しかない。そしてその「東夷伝」の中で“海の彼方、万里”にあり、とせられている夷蛮は、「倭国」しかない。このようにして、ここでも木華の筆先は、「倭国」を指さしているのである。

この点は、さらにつぎの一句で確かめうれる。

一越三千、終朝ならずして届(いた)る所を済(すく)う。

“三千里の海を一気に越える”といっているのは、先のB、つまり朝鮮半島かう倭国までの海峡だ。“海の彼方三千里”に当たる個所は、『三国志』中、他にはどこにもない。だから、ここでも、大陸・朝鮮半島側かう、倭国に向かう海路を指していることは、疑うことができないのである。

では、なぜ「倭国」へ行かねばならぬのだろう。その問いに答えてくれるのが、次の一句だ。

若し乃(すなわ)ち偏荒速(すみ)やかに告げ、王命急(にわか)かに宣すれば、

「王命」とは、天子の勅命のことだ。

未だ王命ならず、故に爵を書かず。 (『左氏』隠、元)

夏水に至り、陵(おか)に襄(のぼ)り、沿沂(えんそ)阻絶(そぜつ)、王命急に宣す。 (『水経』江水註)

「偏荒」とは、遠い辺地のことだ。

つまり“夷蛮のいる辺域の彼方から、あわただしい報告が入り、これに答えて天子の命が急速に出された”というのである。その結果、

駿(しゅん)を飛ばし、楫(かい)を鼓(こ)し、海に汎(うか)び、山を凌(しの)ぐ。是(ここ)に於(お)いて、勁風(けいふう)を侯(ま)ち、百尺(せき)を掲(あ)ぐ。長[糸肖](しょう)を維(か)け、帆(はん)席を挂(か)く。涛(なみ)を望んで遠く決(わか)れ、冏(けい)然として、鳥、逝(ゆ)く。鷸(いつ)たること、驚鳧(けいふ)の、侶(とも)を失えるが如く、倏*(しゅく)たること、六龍(りくりょう)の、掣(ひ)く所の如(ごと)く、・・・。

[糸肖](き)は、糸編に肖。JIS第3水準ユニコード7D83

倏*(しゅく)は、倏の犬の代わりに火。JIS第4水準ユニコード5010

華麗な表現だ。要するに“すさまじいスピードで、その報告のあった地(倭国)へと、天子の命をうけた急使がかけつけた”といっているのである。

しかも、それによって、事件は、すみやかに落着した。

終朝ならずして、届(いた)る所を済(すく)う。

「終朝ならずして」とは、“朝飯前”という意味の熟語だ。(終朝は、夜明けより朝食までの間)

終朝、緑を采(と)る、一菊*(きく)に盈(み)たず。 〔伝〕旦より食時に及ぶ。終朝と為す。(「菊*」は、両手) (『詩経』小雅、采緑)

菊*(きく)は、菊に草冠ナシ。JIS第4水準ユニコード530A

「済レ所レ届」について、『国訳漢文大成』や『全釈漢文大系』では、「届(いた)る所に済(わた)る」と読んでいる。これは、李善註に「爾雅曰く、済は度なり」「孔安国尚書伝に曰く、届は至なり」とあるのにもとづいた読みだ。しかし、この読みでは、「至る」と「済(わた)る」という二つの“移動をしめす動詞がダブるため、もってまわった、不明瞭な言いまわしになっている。

済 ーー危難から助けすくう。

知、万物に周(あまね)くして、道、天下を済う。 (『易経』繋辞)

届(=屆) ーーいたる、きわまる

遠しとして届らざる無し。

〔伝〕届、至なり。 (『書経』大禹謨)

君子、届る所。

〔箋〕届、極なり。 〈『詩経』小雅、采菽〉

「届(いた)る所を済(すく)う」と読む。「届る」は、「極」とあるように、“対岸に行き着く”ことだ。つまり、“三千里の海路を経た、その対岸(倭国)の地を済(すく)った”といっているのだ。すなわち、先に“はるか辺域の夷蛮の地からあわただしい報告が入った”とあったのは、ほかではない。倭国の地からだったのだ。

それでは、このあわただしい事件とは、何だろうか。「倭国から、洛陽への急使 →天子のすばやい使者派遣 →倭国の危難を救う」。このように劇的な事件が実際に存在しただろうか。

其の八年(正始八年、二四七)、太守王[斤頁](き)官に到る。倭の女王卑弥呼、狗奴国の男王卑弥弓呼と素(もと)より和せず。倭載・斯烏越等を遣わして郡に詣り、相攻撃する状を説く。塞曹掾(えん)史張政等を遣わし、因って詔書・黄幡を齎(もたら)し、難升米に拝仮せしめ、檄を為(つく)りて之を告喩(こくゆ)す。

(『三国志』魏志倭人伝)

ここでも対応は、恐ろしいくらいハッキリしている。倭国が狗奴国との交戦によって陥った危急を急告、それに対する中国の天子のすばやい反応によって危難が鎮静された事件について、木華は、「賦」にふさわしく華麗かつ象徴的な手法で語っているのである。

もはや疑う余地はない。「裸国・黒歯国」の記事が「倭人伝」と「海賦」に共通しているのは、偶然では、なかった。両文には、同時代の記述として、見事な対応がしめされているのである。すなわち、「海賦」には、「倭」という文字が出されていない(これも「賦」の好む暗示的手法だ)ため、後代の注釈者(唐の李善や唐の五臣)は、気づかなかった。しかし、今やまぎれもなく、「海賦」には、「倭人」が重要な主題として登場しているのである。

ここでつぎのテーマに入る前に少し回り道をさせていただこう。

それは、「届る所を済う」といっているように、木華は、“三千里の海路の対岸”という形で、救った地、つまり「倭国の都」を描きしている。倭人伝の方の記載から見ても、問題は、“首都から遠くはなれた地に狗奴国の兵が来た”というような、なまやさしい情況ではない。すなわちズバリ言って「倭国の都は、朝鮮半島の対岸、つまり九州の北岸にある」 ーーそういう筆致を木華は、しめしているのである。

“一気に三千里を越えれば”という表現を見よう。倭人伝では、魏使は、かなり“まわり道”をとっていた。対馬南島・壱岐を半周し(「島めぐり読法」前の本第四章II参照)、末盧国に上陸し、海岸ぞいに迂回して博多湾岸に入る、というコースだ。

それはいわば、当時のメイン・ルートであったろう。しかし、危急の今は、そんなまわり道ではない。ストレートに「狗邪韓国 ーー 博多湾」間の最短ルートをとっているようだ。

“一挙千里” ーー 一気に千里に至るさま

“一瀉(しゃ)千里” ーー 流れがそそいで一気に千里を走るさま

といった風に、「一越三千里」の表現は、漠然と“一たび越える”意味でなく、“一気に越える”という意味だ。木華の一見誇張した象徴的表現の底には、真実(リアル)な軍事情況に対応した緊迫した行動”が存在している。

このような分析によって、つぎの二点が浮かび上がる。

(一)「三千里」「一万里」といった“里数表記”が、倭人伝と「海賦」に共通していること(同じ「短里」による)。

(二)倭国の首都が九州北岸の位置に描かれていること。

この二点とも、わたしの前の本の論証を裏づけていたのである。

「海賦」の文脈の進行にもどろう。

このような倭国の事件の描写につづいて、先にあげた「穢を負うて深きに臨めば、・・・」の一節があらわれてくる。だから、もうこれが倭人の航海方法である「持衰」の描写であることは、疑いない。

それなら、「倭人の航海」の描写は、なぜここからはじめられるのだろう。その「航海の方向」がつぎの一句でしめされる。

是に於て、舟人、漁子、南に徂(ゆ)き、東に極(いた)る。

「徂く」は、“赴く”の意味。「極る」は、“極点まで至り着く”の意だ。

徂 ーーゆく、おもむく。

西より東に徂(ゆ)く。 (『詩経』大雅、桑柔)

極 ーー a きわまる、つきる。

無極の野に遊ぶ。 〈注〉極、尽なり。 (『淮南子』精神訓)

b きわめる。

何(いず)れの路か、之(これ)能く極めん。〈注〉極、竟なり。〈『楚辞』東方朔、七諫、謬諫〉

c はて。 極。四極。方隅の極なり。 (韻会)

漢字には、「いたる」という字は、たくさんある。「ノ」(右から左へまがりいたる)「止」(いたりとどまる)「氏* 」(底にいたる)「次」(ついでいたる)等、八十四個のいたると訓ずる文字が存在する(諸橋轍次『大漢和辞典』)。

これらの「いたる」に対し、「極」の場合は、「きわまる」「きわめる」「つきる」が通常の訓であるように、“はるか行く手の極点に到着する”という意味だ。

氏*は、氏の下に一。JIS第3水準ユニコード6C10

そこで「南に徂き東に極る」を解いてみよう。

“ある程度、南方に赴き、やがて東に方向を転じ、その彼方の極点の地にいたる”

これは、重大な一句である。倭国(九州)かう南方海上に向かい、やがて“東に転ずる”というのは、あとにも出てくるように、東に向かう海流に乗ずる、ということだ。そうすれば、もう方向を変える必要はない。ただひたすう海流によって進めぼ、その彼方には、極点をなす大地がある、というのだ。(到着点が「小島」などでは、このような表現はできない。)

しかし、そこが最終の目的地ではない。

或いは、 [元/黽]ダ*(げんだ)の穴に、屑没(せつぼつ)し、

或いは、岑[山/敖](しんごう)の峯に挂ケン*(けいけん)す。

[元/黽]、元の下に黽。JIS第4水準、ユニコード9EFF

[元/黽]ダ*(げんだ)のダ*は、口二つの下に田。その下に黽。JIS第4水準、ユニコード9F0Dの別字。

[山/敖]、山の下に敖。

挂ケン*(けいけん)のケン*は、[四/口/月]で、四の下に口、その下に月。

東の極点に至ったあとの旅路にこそ、難所が待ちかまえている。

「[元/黽]ダ*」とは、「あおうみがめ」と「わに」だと解するのが通例だ。だが、左の用例を見よう。

[リ*]、化して玄[元/黽]と為(な)る。

韋昭曰く「玄、黒。[元/黽]、 蜴也。蛇に似て足有り。」

師古曰く「[元/黽]は鼈に似て大。蛇及び[析/虫]蜴に非ず。」(『漢書』巻二十七・五行志)

リ*は、[未攵/厂水]、未攵の下に厂水。JIS第4水準、ユニコード5AE0の、女の変わりに水。

[析/虫]は、析の下に虫。JIS第4水準、ユニコード8707

三国期、呉の韋昭が「[元/黽]とはとかげ類だ」と証したのに対し、唐の顔師古が反対している。しかし、韋昭註は、魏晋代の註だから、西晋の木華の文を解するには、この方が適切であろう。そうすると、「[元/黽]」「ダ*」ともに“とかげ・わに類”となる。とすると、これは、海の動物だから、“海とかげ”の類となろう。(南米西海岸洋上のガラバゴス島に、今日でも、大きな海とかげが棲息していることは、よく知られている。)

「岑[山/敖](しんごう)の峯」とは、小石の多い、きりたった山だ。そのような断崖が海岸に突き出していて、船の難破をさそう、というのだ。

今日、日本の勇敢な青年冒険者たちの経験がしめすように、「日本列島→北アメリカ大陸(サンフランシスコ)」のコースの方は、むしろ“容易”だという。(堀江・鹿島・牛島の三人とも成功している。)かえってサンフランシスコ付近より、ペルー海岸に至る南北アメリカ大陸西海岸沿いの方がより困難なコースだといわれている。(このコースで挫折した青年たちの報告もある。)

こうしてみると、「海賦」の簡潔な描写は、意外に真実(リアル)な背景をもっているようである。そこでいよいよはじめにあげた、つぎの句があらわれる。

或いは、裸人の国に掣掣洩洩し、

或いは、黒歯の邦に汎汎悠悠す。

「掣掣洩洩」は、“風に任せてすすむさま”、「汎汎悠悠」は、“流れにしたがうさま”だ。海流に乗り、風の進行に導かれつつ、ここに至ることをしめしているのである。

或いは、乃(すなわ)ち萍流(へいりゅう)して浮転し、

或いは、帰風に因りて自(おのずか)ら反る。

ここは、帰り道のことをいっているようである。「或いはA、或いはB」の形は、“AかBかだ”という意味だ。だから、場合によると、浮草のように流れて浮き転じ、潮流からそれて他の方向へまぎれこんでしまい、永遠に帰ることはできず、ある場合には、うまく帰りの風と潮流に乗ずることができれば、自然にもとのところ(倭国)ヘ反(かえ)ってくることができる、といっているのである。

メキシコ北部の西海岸あたりから日本列島の方ヘ向かう海流があり、鹿島・牛島青年は、このコースによって成功している。また、他に赤道海流(および反流)もある。

簡明な対句表現による筆致の裏には、倭人の豊富な航海経験の中の挫折と成就、その辛酸の日々が横たわっているようである。

***

以上のように、木華の「海賦」は、陳寿の倭人伝の内実と見事な対応をもつ、倭人航海史料であった。

従来は、唐代の注釈家をはじめ、日本の『文選』解釈家によっても、単に“華麗な美文”と見なされてきたにすぎなかった。これは、『文選』が「科挙」の試験をはじめ、もっばう“名文選”つまり“造文・造句の模範”としてだけあつかわれてきた、そのためであろう。三世紀において、倭人の報告をもとにした魏晋朝官人の記録である、という視点は、全く見のがされてきたのである。

しかしながら、実体は、すでに明らかにされた。わたしは前の本で「裸国・黒歯国」の所在を、太平洋の潮流の彼方に指定したとき、それは、まさに“論証力の冒険”であった。『三国志』のしめす史料性格、その中を一貫する表記法。それに従うかぎり、このように解するほかない。 ーーこのような論理の導き以外に、わたしには、何のささえもなかった。ために筆致は、おのずから、その孤独を反映し、もって当代の学者に「三国志に殉じた」という嘲笑をうけたのも、不思議はない。

しかし、この「海賦」の“発見”によって事態は、一変した。全く別個の、異系統の二つの史料が、同一の内容をしめしている。別系統の異史料の内実が一致するとき、それは真実と認めうれる。これは、歴史学における、論証方法の王道である。たとえ、旧来の常識の中になお踏みとどまろうと欲する人々があろうとも、この道理を変えることはできない。

「海賦」がわたしたちに与えてくれる知識は、これだけではない。「海の四至」つまり、海の東西南北について、つぎのようにのベている。

爾(かく)も其れ、大量たるかな、

則(すなわ)ち、

南のかた、朱崖(がい)を瀲*(ひたし)し、

北のかた、天墟(きょ)に灑(そそ)ぐ。

東のかた、析木(せきぼく)に演(およ)び、

西のかた、青徐(じょ)に薄(せま)る。

「南」について。

「朱崖」は、南方、朱い崖の地。一説に海南島であるという(『漢書』地理志では、「珠涯*」)。「瀲*」は、“清い水のあふれるさま”であり、「漬」と同じく“ひたる、ひたす”の意。(『広韻』釈詁二)

瀲*は、攵なし。

涯*に三水編ナシ。JIS第3水準ユニコード5393

「北」について。

「天墟」の「墟」は、“山のふもと”だ。

崑崙の墟は、其の東に在り。 (注) 墟、山下の基なり。(『山海経』海外南経)

つまり、“天のすそ野”といった意味となる。「灑」は、“そそぐ”“わかれる”である。“北の方に「天のすそ野」といった感じの広大な陸地があり、その方向へ海の水は、分かれそそいでいる”というのだから、アジア大陸の東端部、シベリアの領域を指していよう。

「東」について。

「析木」は、星次(天体の方角)だ。中国古代の天文学では、天体を十二の方角に分けて、「十二次」と呼んだ。“日月の交合する、天の十二のやどり”という意味だ。たとえば、

(星次)(十二支)

東 ーー大火 〈卯〉

西 ーー大梁 〈酉〉

南 ーー鶉火 〈午〉

北 ーー玄[木号] 〈子〉

といった具合で、その中に

東北 ーー 析木〈寅〉

がある。

今、析木の津に在り。

(註)箕斗の間、天漢有り。故に之を析木の津と謂(い)う。(「天漢」は、天の川)(『左氏』昭、八)

寅、析木と曰(い)う。 (『史記』律書)

「演」は“ながれる”と読み、“長流が遠く流れてゆく”ことだ。

演、長流なり。

(段註)演の言、引なり。故に長遠の流為(た)り。(説文)

[木号]は、木編に号。ユニコード67B5

つまり、“東北の方角、天の彼方に長流が流れ、天(星次の津)に接している”という表現である。これは、黒潮が東北方向、ベーリング海峡の彼方へむかう長大な海流であることをあらわしているのである。

「西」について。

「青徐」は、「青州と徐州」だ。今の黄河河口から揚子江河口にいたる中国大陸の海岸線を指している。「薄」は、“せまる”“ちかづく”の意だ。

以上によって「海」の輪郭を考えてみよう。

北方にシベリア大陸、東北方にべーリング海峡の彼方を指していることからもわかるように、「太平洋北半」のアウトライン(輪郭)がしめされている。

「南」は、広漠とした海であるため(オーストラリア大陸などの認識はない)、西南よりの「海南島」で、いわば“代用されている”感じだ。

ことに注目すべきは、右の“太平洋鳥瞰図”の中心点だ。右の四点から、中心をなす視点(目の位置)を考えてみよう。

(1).朱崖(海南島か)を「南」としてとらえているから、目の位置(中心点)は、それ以北である。

(2).「黄河河口 ーー 揚子江河口」を西岸としてとらえているから、中心点は、それ以東である。

(3).シべリア大陸を「北」としてとらえているから、それより南、つまり海上である。

(4).黒潮を東北方向に流れる大長流と見ているから、黒潮の近くの海上である。

右の四点を総合すれば、「目の位置」は判明する。ズバリ言って、それは「倭国」だ。それも、「青徐の東」という限定から見れば、九州北岸がそれに当たる。

ここでも、博多湾岸がクローズ・アップされてくるのである。

けれども、ここで念のため、この「四至」についての従来の理解について吟味しておこう。もちろん、従来は、右のような“太平洋”的規模の理解をしていたのではない。実体としては、「青徐」の東にあたる近海、つまり黄海を中心に、せいぜい東シナ海くらいまでの規模で理解してきた(李善註・五臣註)。

しかし、その場合は、この「四至」表現は、不審だ。なぜなら、黄海に中心視点をおけば、「北」は、遼東郡(遼東半島近辺)であり、「東」は疑いもなく、楽浪・帯方の二郡だ。いずれも、魏晋朝治下のレッキとした郡治所在地なのだから、こちらだけ「天墟」だの「析木」だのと“おぼめかして”書く必要はない。(「西」と「南」は固有名詞で書いている。) だから、一見“常識的”な、ミニ視野の、「近海四至」説は、この際、成立できないのである。

さて、本題にもどろう。

太平洋規模の「四至」理解の場合、注目されるのは、「東」だ。言葉は、「東」と書きながら、実際は明白に「東北方」を指す「析木」を使っている。これは、一方では、“黒潮が東北方ヘ向かっている”という事実が根本だ。しかし他方では、「東」や「東南」には“大陸”があり、「極(いた)る」限りがある、という認識が先に出ている。その上に立って、“東北方は、限りがない。海が天に接している”と言っているのである。つまり、“ベーリング海峡の存在”を知っているのだ。前につづいて、

経途(けいと)、瓔*溟(えいめい)として、万万有余なり。

「経」は、“たていと”、「経途」は、“南北の道のり”だ。

南北、経と為し、東西、緯と為す。 (『正字通』)

則ち経緯を正督す。

(注)南北、経と為す。 (周脾算経下)

建*[爿羊](けんそう) を跨躡(こじょう)し、交趾を枕騎(ちんき)し、経途亘(わた)る所、五千余里。 ーー (左思「三都賦」蜀都賦)

瓔*は、玉偏の代わりに三水編。

建*は、牛偏に建。JIS第3水準、ユニコード728D

[爿羊]は、爿編に羊。JIS第4水準、ユニコード7242

最後の「蜀都賦」の例は、同じ西晋の例だ。「建*[爿羊](けんそう)」は、建*為(けんい)郡(四川省宜賓県の西南)と[爿羊][爿可](そうか)郡(貴州省遵義府の南)。この交趾(こうち)郡(今の北ベトナム)に臨む、蜀の二郡治間は、南北に五千余里の道のりだ、といっているのである。魏晋朝「短里」の実例である。

さて、「瓔*溟」とは、“水のひろく遠いさま”であり、「万万有余」とは、一億里余りのことだ。これは当然、実際の距離ではなく、“測定できぬほど広い”“無限だ”という意味である。すなわち、“南北は、際限がない”といっているのだ。「南」は、海ばかりで、陸地(大陸)は、認識されていない。

「北」は、ベーリング海峡の彼方、やはり陸地はなく、天に接しているからである。

これに対して東西の場合はちがう。“限りなし”とは書かぬのである。それは当然だ。西には中国大陸あり、東には、裸国・黒歯国をふくむ大陸の大障壁が連なって、限りをなしているのを知っていたからである。

このあと、木華は、興味深い認識論を展開する。

将(は)た、世の収むる所の者は、常に聞き、未だ、名あらざる所の者は、無きが若(ごと)し。

且(か)つ、世に聞くこと希(まれ)なるは、悪(いずく)んぞ、其の名を審(つまび)らかにせん。

故に其の色を[イ方]像(ほうぞう)し、其の形を靉靆(あいき)すべし。

中国の「世」に存在するもので、いつもそれについて聞いているものに、「名」(その物の呼び名)のないものはない。これに反し、中国の「世」に存在せず、われわれ(中国人)が今までほとんど聞いたことのないものは、どうしてその「名」を明らかにできようか。(ところが、今、われわれの当面しているものは、中国世界以外で、中国の「名」のないものだ。) だから、便法として、その物の色に対して輪郭を似せ、その形のイメージについて、読者に知らせるようにしよう。

これが木華のとった方法論である。中国の世の中の「物」を、中国の「名」で表現するのは、やさしい。しかし今は、中国世界以外のもの、中国の「名」のないものを中国の文字(類似した物の「名」)で表現しようというのだ。ズバリゆくはずはないが、イメージだけは、伝えられるだろう、というのだ。異質の世界の話を倭人から聞き、それを“表現”しようとする木華の意欲と明晰な概念を用いた「認識」論に、わたしは驚くほかない。三世紀までに深化された中国哲学の冴えをしめすものであろう。

このような前提のもとに、木華の描写する、太平洋の彼方の世界の光景を見よう。

其れ、水府の内、極深の庭には、

右の「極」は、先の「極レ東」(東に極(いた)る)、「深」は、先の「臨レ深」(深きに臨む)をうける。(以下、論旨を要約しつつ、それぞれの句を挿入しておく。)

そこには、高い山脈の連なる島(崇島)があり、巨大な亀(巨鼇)が住んでいる。

(この点、李善註・五臣註では、列仙伝にいう“十五の巨鼇が五山を背負う神仙の島”のこととする。しかし、先の木華の「ことわりがき」のように、中国の「名」を用いて、実在の異域の光景を描写しているにすぎない。)

そこには多くの生物(百霊)が住んでいる。この地の山脈の高大なことは、南から吹いてきた風(凱風)をまきあげて南へ送りかえし、北からの風(広莫の風 ーー中国で蒙古方面からの風をいう)がやってきて、この山脈に当たり、また北ヘと向かわしめるといった趣である。(北の大陸 ーー西海岸ーー は、中国にとっての蒙古のように荒れた土地であることを示唆する。)

その果てには、ジュゴンの類(鮫人)が住み、鱗甲をもつ変わった(異質)生物がいる。

朝もやの海岸の砂浜に朝日が射すと、もやのあやどりが美しく、大きな貝類(螺蚌)の模様もきららかに照り映えている。

夏も消えぬ万年雪(陽氷)や物陰に燃えつづける火(陰火)、さらに地底(九泉)から天にふきあげるような大火山。そこから赤い炎が舞い、濃煙がまきあげられている。

そこには海を横断する巨大な鯨(横海の鯨)がおり、大舟を飲みこむほどの大きさだ。波を吸うと、あたりが一面に吸いよせられ、その海水を吹くと、すさまじい光景だ(百川倒(さかさま)に流る)。その鯨が海岸にうちあげられ、塩の濃縮された場所(塩田 ーー塩湖の類か)で死んでいると、巨大な鱗が空を刺し、遺骸は、山岳のようで、流れた膏(あぶら)は、淵のように見える。

そしてそのそばのきりたった断崖や砂石の岸辺には、「毛翼」(後述)がいて、ひなを生み、卵から子の禽(とり)が出る。一緒に群れをなして飛び、群れをなして水を浴びる。共に飛び立つときは、羽ばたきの音がまるで雷のようで、群れて乱れ飛ぶときは、まるで林のようだ。お互いに羽をならし、とても変わった、不思議な音をたてる。

最後の「毛翼」が問題だ。これは中国の「成語」ではない。無論「毛」も「翼」も、中国の「名」である。それを使って「毛翼」という造語を行い、読者にイメージを喚起させようとしているのである。「羽」でなく「翼」だから、これは雀や燕のような小鳥ではない。わし、たか、コンドルといった猛禽だ(ひなに「禽」の字を使っている)。また形態上、「毛」が特に自立っているようである。

右の猛禽類の中のどれか。決(き)め手がある。「群生」を特徴としているらしく、群れた行動の描写がいちじるしい。ところが、わしやたかは、孤高で、単独行を好むものが多い(少なくとも「群生」を特徴としない)。それに対し、コンドルはちがう。三、四十羽の「群生」を特徴とする。この点から、「毛翼」とは、ほかでもない、“コンドル”だ、ということが判明する。

コンドルはえりに「白色綿羽の首輪」が目立つ。「毛」だ。(その雛も、「綿羽」におおわれている。)

その上、死んだ鯨のそばの断崖に棲息しているように描かれていることも、「死肉食」を特性とするコンドルにびったりだ。

カタツムリになるよりは、

雀のほうがいい

そうだとも

もしなれるなら

そのほうがいい

これは“サイモンとガーファンクル”の歌う古インカ民謡だ。子供のレコードでわたしはそれを聞き、その素朴な旋律を愛していた。

「海賦」の探究に没頭していたある日、わたしはその単調で尽きぬ魅力をもった旋律をひとり口ずさんでいるうち、偶然、この歌の題が「コンドルは、飛んで行く」“EI condor pasa”であったことに想到した。

“アンデスには、コンドルがいる! あのコンドルこそここに書いてある「毛翼」ではないか!”

ーーそこで調ベてみた。やっぱり、そうだった。コンドルは、南アメリカ西海岸、アンデス山脈の特産だった。この誇り高い猛禽は、自己の住地を変えようとしないのである。

さらに、この“「毛翼」は、コンドルである”という命題は、つぎの点からも裏づけられる。

(一)この字面から、わし、たか、コンドルの類の猛禽であることは確実だ。

(二)ところが、わしやたかには、それぞれ「鷲」「鷹」といった、中国のレッキとした「名」がある。(他にも、各種属別にさまざまの「名」〈漢字〉があてられている。) だから、そのような類なら、そういう中国の「名」で書けばいい。「毛翼」などという、新しい造語にたよる必要は、ないのである。

(三)それゆえ、この猛禽は、わしやたかとは、別の、一種異彩をはなった猛禽である。それは、右の生態描写から見ると、“コンドル”以外にない。

では、この事実は、何を意味するだろうか。コンドルの生態をピッタリと伝えている「毛翼」。その描写がここにある、ということ。それは、とりもなおさず、ここで描かれている土地が、ほかでもない、アンデスの地だ、ということだ。

わたしが、『三国志』魏志倭人伝に対する“真正直な”解読によって導かれた、論理的冒険の到着地 ーーその断崖にコンドルがしっかりと羽ばたいていたのである。

木華の描写は、さらにすすむ。

荒波に舟を転覆されるような心配のない、天地晴朗の日をえらんで、舟で出発すると、中国でいう「蓬莱島」(神仙の住む蓬莱山があるという海上の島〈『列仙伝』〉)のような島に到達する。そこには、高い山(喬山)があり、その山に王者の似顔(帝像)が刻まれてある。中国には、「喬山」に「黄帝の像」 ーー「像」は、似るの意ーー がある、という伝説がある。その「名」を用いたもの。やはり、太平洋の彼方の、実在した状況を中国の「名」で表現したものである。

わたしの友人は、この話を問いて、“イースター島だ!”と言った。この島の断崖に、一定の方角をむいて、数多くの巨大な人面が刻まれていることは有名だ。これは、当然、一個の「文明」の産物だ。それゆえ、この人面の像が、その文明の中枢をなす権力者、つまり王者の像だ、といりことは、疑う余地がない。そしてこの「海賦」の描写は、恐ろしいほど的確に、この島の存在を指さしている。

このような描写ののち、木華は言う。“水の徳(坎徳(かん))は、きわまりないものだ。その海の茫茫(ぼうぼう)たる彼方に、どんな不思議があっても、怪しむにたりない。それゆえ、この海を「往来」するとき、どんなものがあり得(え)、どんなものがあり得(え)ないか。軽々しく慮(はか)り去ることはできない”と。

木華は、倭人のもたらした異質の世界の報告が真なること ーーそれを、賢明にも、軽々しく否定せず、文字をもって記録にとどめたのである。

さらに、「海賦」は、貴重な玉を蔵していた。

海童、路を邀(さえぎ)り、

馬銜(ばがん)蹊(みち)に当たる有り。

天呉(てんご)、乍(たちま)ち見えて、髣髴(ほうふつ)

[虫罔]像(もうぞう)、暫(たちま)ち暁(あらわ)れて、閃屍(せんし)たり。

これは、倭人の航海信仰では「持衰」についてのべた、「若し其れ、穢(わい)を負(お)うて深きに臨み、誓(ちか)い虚(むな)しうして祈りを愆(あやま)てば、」に直結した記事だ。

倭人の信仰では、「持衰」のタブーを犯すと、四海神の怒りに触(ふ)れ、難船するというのだ。

羣妖遘迂*(ぐんようこうご)して、眇謠*(びょうよう)として、冶夷(やい)、帆を決(やぶ)り橦(ほばしら)を摧(くだ)き、[爿戈](しょう)風、悪(にくし)みを起こす。廓如(かくじょ)として霊変し、惚呪*(こつこう)として幽暮(ゆうぼ)なり。

迂*は、于の代わりに牛。JIS第4水準、ユニコード8FD5

謠*は、言偏の代わりに、目。

[爿戈]は、JIS第4水準、ユニコード6215

呪*は、口偏の代わりに立心偏。JIS第4水準、ユニコード6033

その海神の内実を、ここに表現された「名」から、たどってみよう。

まず、「海童」は、“海中から童子の姿をした人物”があらわれるものだ。もっとも、「童」は、“奴碑”のことにも使う。だから、“子供”には限らない。

童手指千。 (註)猛康曰く、童、奴婢なり ーー ーー ーー ーー ーー (『漢書』貨殖伝)

つぎに「馬銜」 ーーこの造語には、出典がある。

帝尭、政に即(つ)き、龍馬、甲を銜(ふく)む。赤文緑色、帝王の録有り。興亡の数を紀す。 (『尚書』中候)

右の「龍馬銜レ甲」(龍馬、甲を銜(ふく)む)、つまり、中国の有名な「龍馬」の「名」を利用しているのである。

龍にして形、馬を象(かたど)る。故に馬図と云う。是(こ)れ、龍馬、図を負(お)いて出づ。(『礼記』礼運、河、馬図を出す、疏)

このように、「馬銜」は、中国にはない、大きな特徴をもっている。それは、唐季善註の中に引用された、つぎの文でわかる。

善曰く、「陸綏(すい)の海賦の図に曰く、『馬銜。其の状、馬首一角にして龍形。』」

陸綏は、南朝劉宋(五世紀)に「画聖」と称された、有名な画人だ。彼に「海賦図」という「海賦」の内容を画にあらわした作品があった。それには文章で解説も付せられていた。その中の「馬銜」の解説が、李善註に引用されているのだ。

これによると、全体は、“龍の姿”をしているが、首は、“馬の首”をしている。そしてその首に「一角」がついている。つまり“一角獣”だ。これが、重要な鍵である。

つぎの「天呉」 ーーこれは、中国の「名」。つまり、でき合いの言葉だ。

朝陽の谷、神有り。天呉と曰う。是れ。水伯為(た)り。其の獣為(た)るや、人面八首、八足八尾。皆青黄なり。(『山海経』海外東経)

しかし、この場合も、中国の「名」を利用して、イメージを喚起しているだけだ。当のもの(右の「水伯」)それ自身を指しているのではない。つまり、「人面八首」「八足八尾」がイメージのポイントだ。

最後に「[虫罔]像(もうぞう)」。 ーーこれも中国の「名」だ。

まず「[虫罔][虫兩(もうりょう)]」について。

木石の怪、キ*(き)・[虫罔][虫兩](もうりょう),魍魎に同じ)と曰(い)う。

ーー (註)[虫罔][虫兩]、山精なり。好んで人声を[學与]して人を迷惑せしむるなり。(『国語』魯語下)

つまり、「[虫罔][虫兩]」(もうりょう)とは、“人を惑わす山びこ”のことだ。これを“怪神の仕業”と考えたのである。

「[虫兩]」は、“一対(つい)をなす”という「両」の字に「虫」偏をつけて、怪物視した文字だ。

キ*は、JIS第4水準、ユニコード5914

[學与]は、學に与。JIS第4水準、ユニコード6585

これに対して「[虫罔]像(もうぞう)」の場合。

仲尼日く「丘、之を聞く。『水の怪龍、罔象。木の怪キ*、魍魎。』」(『国語』)

韋昭日く「罔象は、人を食(まどわ)す。閃屍(せんし)として暫見(ざんけん)するの貌(かたち)。」 (註)

右はいずれも、李善註に引くものだ。『国語』の用例によって、「罔象」が“水中の怪龍”をしめす、中国の「名」であったこと、「魍魎」(もうりょう=[虫罔][虫兩] )と同類のものであることがわかる。

つぎの韋昭は、三国期、呉の学者だ。ここでは、「海賦」の“[虫罔]像は、しばらくあらわれたかと思うとすぐ消えてしまう”という、木華の説明とよく共通している。

さて、「[虫罔]像」の「像」は、“相似る”という意味だから、“相似た姿が一対(つい)になって現れる”という意味だ。

蜃気楼

〈ヴィシスの現象〉

海面が空気の温度に比ベて著しく低い場合。遠方の船が上下倒立して重なったように見える。

〈ジュランヌの現象〉

水平方向に温度差がある場合で、遠方の山や船が左右二つ並んで見える。

(平凡社『世界大百科事典』)

海上の蜃気楼現象にまどわされて針路を失う、 ーーそれは、航海中の漁師にとって大きな恐怖だったであろう。その戦慄の経験が「怪神」信仰の源泉だったのでは、あるまいか。

わたしたちは今、魏晋朝の文献において、三世紀倭人の航海信仰に触れた。ところが、思いもかけず、現地北九州の古墳の壁画において、その“生(なま)の姿”を眼前にすることとなったのである。

この画について、金関丈夫氏が特異な解釈を与えている。(「竹原古墳奥室の壁画」口絵一ページ参照)

中央の怪獣は、中国の「龍馬」だというのである。その頭の上に接着したような位置にある、細長い物は、「小舟」だという。下方にととのった朱色の舟があり(前と後に切れ目のある形の舟)、さらに下方に波がある。これらは「水辺」であることをしめすのだ、という。

その波の左上方に立つている人物は馬丁(馬司)で、彼にひかれて中央にいるのは馬だというのである。中国には、“龍の種を得て、駿馬を作る”という「龍媒(ばい)思想」があって、その中国思想にもとづいて描かれた画だ、というわけである。(「龍媒思想」の古い典拠として、金関氏は、「天馬徠、龍之媒」〈『漢書』礼楽志〉をあげている。)

一方、下の舟の右側に立っている、黒と朱の五重の旗のようなものは、九州の古墳に多く見られる連続三角文(もん)で、神聖な標式である。

そして両側の“うちわ”のような長柄(え)のものは、貴人を下碑がかくすときに使う“さしば(翳)”であり、この「神聖な交媒の儀式」のさまを隠すものだ、というのである。

(なお、森貞次郎『竹原古墳』は、個々の図像については、金関氏とほぼ似た解釈をとりつつも、全体については、中国の「長生不死」の神霊思想をしめすもの、としている。)

これに対して分析しよう。

まず、最初に指摘しておきたいことは、典拠の『漢書』に対する、金関氏の読解のあやまりだ。右の「礼楽志」中の詩句の題が「太初四年、宛王を誅し、宛の馬を獲て作る」とあるように、宛の駿馬を得て「天馬が来た。これはやがて、龍のあらわれる前兆〈媒介〉だ」といって誇っているのである。その直前の「元狩三年、馬、渥圭*水の中に生まれて作る」の詩に「天馬下る・・・龍、友為(た)り」とあるのと同じだ。応劭の註に、

天馬は、乃(すなわ)ち神龍の類、今、天馬已(すで)に来る。此れ、龍の必ず至るの効なり。

といっている通りである。(龍の出現は、天子の善政の証拠とされた。) しかるに金関氏は、「龍之媒」を「雌雄交媒」の「媒」と誤解されたようである。

さて、本題に入ろう。

まず、最も重大な鍵(キイ)は、龍馬らしき物の頭の前に突き出た「小舟」と称されるものだ。このいわゆる「小舟」説に対する、疑いをのべよう。

第一、画中の最上端にある点、「舟」としては、位置が不自然である。波とはなれすぎている。

第二、 (a).下方の「朱の舟」は、左右均斉のとれた美しい舟だ。これに対し、もしこれを舟とすれば、あまりにも左右ふそろいで、不細工だ、というほかない。

(b).九州の古墳壁画には、数多くの「舟」が描かれているけれども、こんな“左右ふそろいの舟”はない。

(c).しかも、この画の作者は、左右のさしば状のものや波を見ても、すベて左右対称に描いている。すなわち左右の均衡感覚を重んじているのである。

右の(a).,(b).,(c).のいずれからも、これを「舟」と見ることの不自然さがわかる。

このような“不自然さ”に加え、決定的な問題は、竜馬らしき物の頭部と、この「小舟」らしき物とは、接続しているのではないか、という疑いである。

わたしはこの疑いを確かめるため、現地におもむいた。案内して下さった清賀俊吉さんの御好意を得て、画の至近距離で、同行の高橋徹さんと共に光学拡大鏡で検査した。ところが、そこは明白につながっていたのである。

この点、赤外線写真等、各種の写真を撮り、その状況を確認しえたので、その写真を口絵に掲げた。それについて説明しよう。

部分図1について。

(一) 頭部と「小舟」状の物体との間は、明らかにつながっている。これが従来“はなれている”と見られてきた理由は、つぎの四点だ。

(1). 右の中間部に岩の剥落した部分があること。(至近部から見ないと、認識しにくい。)

(2). 右の中間部から火焔を吹き出して、その炎が「小舟」状の物体の上下の側面をおおうていること。

(3). 右の二点によって、コントラストのつよく出やすい黒白写真(石室内の光源の位置等も影響する)

では、右の中間部が一見、「空白部」であるかのように見えやすかったこと。

(4). この怪獣を中国の「竜馬」と見なすと、中国の「竜馬」には、このように異様に長い突起物は、存在しないため、この突起物を「別の物体」として、“切り捨て”なけれぼならなかったこと。

(二)さらにつぎの事実が見出された。

(1). 火焔は突起物の左前の側面には存在しない。(この朱色が「小舟」の縁(ふち)どりでないことなしめす。)

(2). 突起物の左側の先端が“右巻き”に巻いている。この怪獣の尻尾(しっぽ)の先端が左巻きに巻いているのと対照的である。

部分図2について。

これは、フィルターを装置して写したところ、明らかに火焔部分の下において、頭部と突起物とが接続していることが検出された。

以上によって、突起物を「小舟」と見なしてきた従来の説(金関説をはじめ、すべての学者の所見)があやまっていたこと、それは、もはや疑えなくなったのである。

この壁画は、四季の温・湿度の変化によって濃淡が著しく変化する。画面全体をおおうた水膜のためだという。そして春秋二回、最も鮮明に浮き上がって見える時期がある(榊晃弘氏による)。この時期に撮影した場合、右の一角は完全に怪獣とつながっている。(たとえば榊氏の『装飾古墳』朝日新聞社刊のカバー写真。)これが“切れて”見える写真は、不幸にも「撮影時期」が“悪かった”のである。

では、この突起物は何か。もうお判りと思う。これは、この怪獣の角である。ここにいるのは、まぎれもない一角獣なのである。陸綵の「海賦の図」に「馬首一角」と書かれた、その怪獣(実は、「海神」)がここに描かれているのである。つまり、 ーーこれが「馬銜」だ。

つぎのポイントは、波の形だ。これは、深海の高波である。けっして池辺や岸辺のさざ波ではない。この点、「水辺の儀礼」説に矛盾する。その上、奇妙なのは、四つの波頭のうち、左二つと右二つが“対称”になっていることだ。この点が従来の「唐草模様」説(斉藤忠『古墳壁画』)を生んだ理由だ。しかし、それにしては、波頭があまりにも高い上、“模様風”でない、全体の図柄(がら)にそぐわない。

ところで、左右を大きく区切っているさしば状のものも、明らかに「左右対称」をなしている。つまり、「さしば状のもの」と「波」とは、ともに「左右対称」の形で描かれているのだ。これは、ジュランヌ現象だ。つまり、 ーーこれが「[虫罔]像」なのである。

こうなってくると、「馬銜」と「[虫罔]像」に困まれた形の、いわゆる「牽馬(けんば)」(人間が馬を牽(ひ)く)と称されてきたものも、再検討が必要になろう。

まず、人物。この人物は、高波をひとまたぎにする感じで、舟よりはるかに大きい。九州古墳壁画では、人と舟のバランスは、よくとれているのが通例だ。だから、これは、通常の人間ではない。 ーー「海童」だ。

そうすると、当然、残る一つ。中央の馬状のものは、「天呉」ではないか、ということになろう。これについて、至近距離から光学器具を用いて精細に検視したところ、丸い顔をしており、その丸い顔の周囲に、小さな丸い顔がぐるりと取り囲んでいる形跡が見られたのである。ちょうど、観音像の一種にあるような具合に(上図参照)。

同行の高橋さんが周囲の小さい顔の方に、朱で、何か書きこんだ跡のあることも発見された。

また、注目すべきことは、尻尾(しっぽ)が数条に分かれていることだ。いわば「九尾の狐」といった風に、いくつものしっぼがふさふさと長くたれているのである。

さらに、従来、これは“足の短い、日本古来の馬だ”と言われてきた(森貞次郎『竹原古墳』)が、実は、前足は、きわめて長い。下の朱の舟の前端まで達しているのだった。途中の関節の下に、顔料の剥落があるので、見あやまられてきた、ということも判明した。(これらの点は、榊晃弘氏の撮影による『装飾古墳』昭和四十七年三月、朝日新聞社刊の表紙カバー写真にも、ハッキリとあらわれている。)

すなわち、これは、疑いもなく、「天呉」なのである。

従来、「馬づら」と見られてきたのは、実は、「海童」の左手の先の部分だった。これは、「海童」の右手の長さと比較すれば、明白だ。

このように検証してみると、この竹原古墳には、「海賦」に記録された、倭人の航海信仰がそのまま記されている。五連の旗は、当然、連続三角文(もん)だ。神聖なる神々にささげる「持衰」に関連しているのでは、あるまいか。

* * *

図柄(がら)の全体を考えてみよう。

重要なことは、この「四海神」は、倭人にとってけっして単なる“怪獣”でもなければ、“危害のシンボル”でもない、ということだ。むしろ、逆だ。“危難の航海を守る、倭人の守護神”なのだ。倭人が「持衰」のタブーを守る限り、守護してくれるのだ。だからこそ、「持衰」のタブーを軽視したとき、荒れ狂って「神罰」を加えるのである。

この画は、連続三角文の五連旗があざやかにしめすように、朱の舟は、高波にゆられ、大きく傾斜しつつも(普通の九州古墳壁画の舟は水平に描かれている)、守護神たる四海神に守られつつ、安全に進行しつづけているのだ。

この朱の舟こそ、この竹原古墳の被葬者のシンボルであろう。この死者は、生前、航海王として深海の危難を恐れず、活躍しつづけていたもの、と思われる。

『隋書』イ妥*国伝に、「葬に及んで屍を船上に置き、陸地之を牽(ひ)くに、或は小輿*(よ), )を以て」とあるように、「朱の舟」を送葬儀礼に結びつけて理解することも可能である。だが、他の古墳にはこのような画を描いていないから、やはりこの被葬者の生前の活躍と生き方を反映しているのであろう。

イ妥*国のイ妥(たい)は、人偏に妥。ユニコード番号4FCO。

輿*(よ)は、輿の同字で、輿の下に車 [輿/車]。

「海賦」の記述によって、竹原古墳の壁画の意味が解けた。 ーーこのことは、何を意味するだろうか。

第一に、「海賦」の信憑性の問題だ。

“この賦は、倭人を中心主題にしている”という、わたしの理解が正しかったことを裏づけているのだ。その上、木華が倭人から聞いて書いた、その内容の信憑性の高いことがしめされている。

第二に、地域性の問題だ。

三世紀の「海賦」と竹原古墳(考古学者は、これまで六世紀末ないし七世紀初頭のもの、と見なしてきた ーー森貞次郎「竹原古墳」(六世紀末、小林岩雄『装飾音墳』七世記初め。ただし、この古墳を「竜馬」のような中国思想の影響下のものと考えていた)との一致は、この倭人の航海信仰を数世紀間伝承してきた文明圏がこの地帯(北九州)であること、竹原古墳の被葬者は、この航海信仰圏の中の一権力者であったこと、この二点をしめしている。

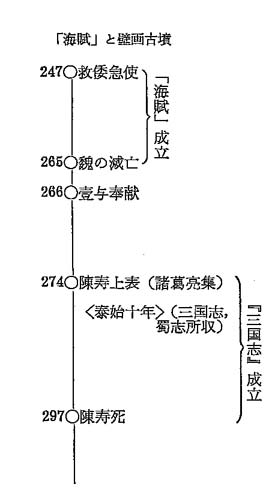

そこで倭人に関する新史料として見直さるべき、この「海賦」の成立について、調べてみよう。

今書七志曰く「木華、字(あざな)は玄虚。」

華集曰く「楊駿府の主簿為(た)り。」

傳亮の文章志に曰く「広川の木玄虚、海賦を為す。文甚だ儁麗(しゅんれい)、前良を継ぐに足る。」

右はいずれも李全註に出ているものだ。その中で注目されるのは、木華が「楊駿府の主簿」だった、という記事だ。主簿とは、各署にあって文書帳簿を管理する官だ。楊駿は、西晋第一代の天子、武帝(二六五〜二九〇)の寵妃、武悼楊皇后の父として権勢をふるった。しかし、武帝の死とともに、第二代恵帝の妃、賈后の宮室クーデターによって誅殺された。そのとき、

観等、賈后の密旨を受け、駿の親党を誅(ちゅう)し、皆、三族を夷(たいら)ぐ。死者数千人。又、李肇をして駿の家の私書を焚かしむ。(『普書』列伝十、楊駿伝)

という。右の文の直前、この変に楊駿府の主簿が関与しているさまが書かれているから、木華の書、さらに木華自身も、あるいは、変に没したのかもしれぬ。

『三国志』の陳寿は、この事件のあと七年目(二九七年)に没しているから、木華とは全くの同時代人であった。陳寿が旧「蜀」人として“外様(とざま)”的な位置にある史官であったのに対して、木華は朝廷内の中心官僚であった。

さて、「海賦」の成立した時点を考えてみよう。この賦の中で注目すべき歴史事実は、魏の正始八年(二四七)の倭国救援記事だ。これは、卑弥呼晩年の大事件であった。このとき倭国ヘ派遣した魏使が、“新世界”の話にじかに接した中国人であるようだ。その魏使の報告に、木華は魏朝廷内の中心の記録官僚として接し、それが「海賦」の材料となったのであろう。

このあと、倭国の大朝貢がある。泰始二年(二六六)、壹与の西晋ヘの遣使だ。『三国志』魏志(倭人伝)の末尾を飾っている。ところが、「海賦」はこれに一切ふれていない。もし、木華が西晋の官人になったあとだとしたら、“過去(正始八年)のときの報告にもとづいた話だから”というだけではわりきれない。やはり、“その倭国から、その後、晋の天子へと、壮麗な遠夷朝貢があった”ことを示唆するはずだ。それがない。

このように考えると、この「海賦」の成立は、「正始八年(二四七)〜咸煕二年(二六五、魏の滅亡)」の十八年間の中であったことが判明する。これに対し、『三国志』の方は、元康七年(二九七、陳寿の死)以前の成立である。

ここで一つの問題がある。

先に異系統の二つの史料の内容が一致している、といった。だが、両者とも同じ魏晋朝の官人の記録だから、両者の依拠史料は、同一史料ではないか、という問題だ。

依拠史料 → 海賦

依拠史料 → 三国志

こういうケースなら、内容が一致するのはあたりまえだ。“異系統”とはいえない。

しかし、辛いにも、両者の内容を比較すると、それぞれの依拠史料は別々のものであることがわかる。なぜなら、『三国志』には、裸国・黒歯国の認識として、

1 女王国の東南

2 船行一年

の二点だけを記している。ところが、「海賦」では、

第一に、「全体方向」が倭国から東南に当たる、とは明記されていない。(「南に徂き、東に極る」は、サンフランシスコ付近までだから、終着点(裸国・黒歯国)ヘの方向については、わからない。)

第二に、「全所要日数」については、全く書かれていない。

「海賦」がそれを知りながら、カットしたとは、考えられないから、この時点(正始八年)の報告では、まだこの二点への認識はなかった、と見るほかない。その後(おそらく泰始三年)、倭国からさらに明晰な報告が到来し、その記録が陳寿によって『三国志』に記載されることとなった。

したがって、「海賦」と『三国志』の記事は、同じ倭国からの報告によるものであっても、約二十年を経た、異なった時点の別記録がそれぞれの依拠史料となっているもの、と思われる。

倭人が太平洋を横断し、南アメリカ大陸まで至った。それが事実なら、倭国側にも、何かその“痕跡”でもあるはずではないか。 ーーそのように考える読者もあろう。

わたしはこの点につき、同じ九州古墳壁画の中に注目すべき、異様な画が存在することを指摘しておきたい。それは、珍敷(めずらし)塚と呼ばれる古墳の壁画である(口絵二ページ参照)。

この画の全体について、今まで統一した説明はなされていないから、端的にわたしの理解と「想像」をのべさせていただきたい。

まず、明噺な形で描かれているのは、左端の舟と人だ。舟の先頭(右のへさき)には鳥がとまっている。(「天の鳥舟」といわれる。)

人と鳥の間には、帆を張る柱のようなものが二本立っている。人のろの向きからいっても、左端は、舟の後尾である。舟の上には、太陽のようなものが輝き、太陽のまわりを同心円状の円環がつつんでいる。この円環中には、一定の間隔で星のようなものが並んでおり、この「太陽」と「星の円環」は、倭人にとって、天体全体のシンボル(記号)ではないか、とさえ思われる。天体といえば、この画全体の上部を左端から右端までつづいている“帯状の連なり”は、やはり中に星状の点をふくみ、天空にかかる銀河系(天の河)のような印象をもっている。

さて、人を乗せた“天の鳥舟”は、太陽や星の運行に導かれつつ、今、巨大な陸地に到着した、 ーーわたしには、そのように見える。その“陸地”は、どんな姿をしているだろう。

そこは、巨大な靱(ゆき)状文と、蕨(わらび)手状文とを用いて“抽象化”して描かれている。

九州古墳壁画にあらわれた「靱」の例を右にあげよう。

「靱」とは、“矢づつ”だ。形の上から、考古学上そう呼ばれている。しかし、「靱」そのものでは、ないことは、左の上図五郎山古墳壁画で、人間が「靱」状のものより、ずっと小さく描かれていることからもうかがえる。

わたしには、これは塞(とりで)、つまり城塞や宮殿をしめしているように思える。

この点、「わらび手」状文(もん)の場合も同じだ。けっして「わらび」そのものではない。しかも、九州古墳壁画の場合、「同心円」状文と並置されていることが多い(塚花塚古墳等、左下図参照)。わたしには、それらは、宗教的、祭祀的意義をもつシンボルのように思われる。倭人の、神霊を祭る信仰的世界の主要な表現形式となっているようである。

珍敷塚古墳壁画の場合も同じだ。同心円状文めいたもの(太陽と星の円環)のそばに、思い切って巨大、かつ壮麗な形で描かれている。(この画の上方、別の石にいくつもの同心円が描かれている。その一つは、右の“太陽と星の円環”と全く同じ長さの直径、同じ大きさの中心円をもっている。)

* *

わたしの理解はこうだ。

太陽と星の運行に導かれた長途の船旅ののち、ついに到着した“陸地”。そこには、巨大な城塞や宮殿が幾重にも連なる国があった。(画の中では、三重に描かれている。) そしてそこには、太陽を祭る、壮大な宮殿があった、と。

画の右側の方に目を転じよう。

そこでまず注目されるのは、右上の角から斜め下方に向けて長い一線が固されていることだ。

はじめ、わたしは、あとからついた岩の傷(きず)跡かと思った。ところが、至近距離から光学拡大鏡で観察したところ、驚いたことには、顔料の色で、明暗の両側にこの一線でハッキリ描き分けてあるのだ。岩の地肌や割れ目のせいではなかったのである。

では、この一線を描いた「画家」の、制作意図は、何だろう。(以後、この斜線を「α(アルファ)線」と呼ぶこととする。)

このα線の役割は、画の図柄(がら)から、すぐわかる。なぜなら、このα線から下方は、上方と図柄が一変しているからである。下方の特徴は、巨大かつ異様な動物がいくつも描かれていることだ。

まず、かつて「ひきがえる」だ、とされた動物がいる(「古墳壁画よりガマを発見」『史林』33-3、昭和二十五年)。だが、そうだろうか。輯安舞踊塚の天井部分壁画の「蟾蜍図」(左上)と比較すれば、すぐわかるように、「月」をあらわすとされる「ひきがえる」は、月の中にいるのが普通だ。

これは、中国の伝説において、「ひきがえる」や「兎」は月の中にいるとされている、ことからも当然だ。これは、月面の黒い模様から生まれた伝説であろう。

日中、峻*烏有り。而して月中、蟾蜍有り。(『淮南子』精神訓)

月中の獣、兎・蟾蜍なり。 (『論衡』順鼓)

けれども、「月外のひきがえる」も、全くありえないことではない。

[羽/廾]、無死の薬を西王母に請う。 [女亘]娥、之を窃(ぬす)み、以て月に奔(はし)る。是れ、蟾蜍と為す。(『後漢書』天文志、註)

峻*は、山の代わりに足。JIS第4水準、ユニコード8E06

[女亘]は、JIS第4水準、ユニコード59EE

[羽/廾]は、羽編の下に廾。JIS第3水準、ユニコード7FBF

だから、“月に奔って行く途中”を描いた、とすれば、「月外」でもいいこととなろう。

一九七二年発見された長沙馬王堆古墳の彩絵帛画(幡)では、三日月のような図柄(がら)のそばに「ひきがえる」が描かれている。円月なら、当然「月中」となる位置だが、三日月だから、一応「月外」ともいえる。

しかし、このような例から、珍敷塚の場合を「月 ーー ひきがえる」の中国思想と見るには、難点がある。なぜなら、先の『准南子』の例のように、「月 ーーひきがえる」は、「日 ーー烏」と一対をなすものだ。馬王堆の場合にも、「日 ーー烏」と一対(着物の両そでにそれぞれ日と月を配している)であり、日の方はハッキリと「日中」に烏がいる。

これに対し、珍敷塚には画の左端に、例の太陽状のものがあるのに、烏など全く出現していない。「天の鳥舟」のへさきの鳥は、太陽には、ソッポをむいている。全く倭人の航海習俗の中の鳥なのである。

それに「ひきがえる」状のものは、月といわれたものの、全く外にあるうえ、大きさが全然ちがう。「月」にとても入りきうない大きさだ。

このようにしてみると、この「ひきがえる」状の動物に中国思想を「発見」しようとするのは、とても無理だ、というほかない。

つぎに、この「ひきがえる」状動物の右下(「月」の真下)に大きな鳥のような物がいる。両翼をひろげて、こちらを向いている。その下の岩壁のような所にとまっている、といった感じだ。

また「ひきがえる」状動物の左下に異様な動物がいる。一番右の城塞の右壁にうずくまっている様子である。また、その下の地上にも巨大な動物がはっている。

要するに、α線の下方には、さまざまの巨大で異様な動物たちが棲息しているさまが描かれているのだ。

しかも、このα線下方の世界は、α線上方の世界とは、別の世界ではない。なぜなら、右端の城塞や中央の城塞は、α線の上・下にまたがっている(画の右上方部にも、α線の上下にまたがった物体が描かれている)。

すなわち、左端の「天の鳥舟」が到着した、この異質の大地に棲息する、巨大で異様な動物たち。それらを一個所にまとめて描く手法 ーーそれがこの「α線効果」なのである。

このように考えてくると、わたしには、おのずから浮かびあがってくる「名」がある。「崇島」「巨鼇」「 [元/黽]ダ*之穴」「岑[山/敖]之峯」「横海之鯨」「毛翼」等。

倭人が「一年(半年)の船行」ののち到着した、という大陸の岸に棲息していた、と記録されているこれらの巨大で異様な動物たち。それらについて“倭国内部に伝えられた知識”がここに壁画として姿をあうわしている。 ーー竹原古墳の例から見ても、わたしには、これがあり得ないこととは、思えないのだが・・・。読者は、どのように感ぜられるだろうか。

もちろん、文献の場合とちがい、絵画の場合の解釈は、解読者の“主観性”をまぬかれ得ない。 わたしの解読は、あくまでわたしのものにすぎぬ、とも言えよう。

しかし、少なくともわたしは今、つぎのことを確言できる。

その一つ。倭人の太平洋横断と南米大陸「発見」と帰来、という問題について、“それなら、倭国側にも何か残っているはずだ。だのに何もないではないか”と言うことはできぬ、ということだ。なぜなら、もし学問的な厳密性の上に立って、それを言おうとする論者があれぼ、その人々には、“この珍敷塚壁画は、それとは全く無関係だ”という、きびしい論証が課せられるであろうから。

この珍敷塚古墳壁画が、それの倭国内伝承を反映している、という可能性は、容易に否定できない、とわたしには思われる。

その二。同様に、“もし、それが事実なら、わたしたち(日本人)の中に、それが祖先から今に伝承されているはずだ。だのに、今、そんな伝承は、見当たらないでは、ないか”という反論は、全く成立できない。なぜなら、竹原古墳壁画も、珍敷塚古墳壁画も、共に過去に実在した信仰や説話を語っていることは確実だ。これは疑うことはできない。だのに、現在のわたしたち(北九州の人々もふくめて)は、それらを一切、説明できない。それだけではない。九州古墳壁画にみちみちている同心円文様、わらび手文様、連続三角文様。それらは、これらの古墳の作られた時代には、その地の人々にとってもっとも貴重な知識、その文明圏共通の常識であったはずだ。これも疑うことはできない。

だのに、わたしたち(この当時の人々の子孫である北九州の人々もふくめて)は、一切それを説明できない。それも不思議ではない。わたしたちに与えられている古代の知識といえば、『古事記』『日本書紀』『風土記』のような近畿天皇家によって提供された認識だけだ。そしてその認識は、これらの古墳を中心とした文明とは異質だ。いわば「共通の言語」をもたないのである。

そういう根本の事実に対する批判を行わず、“もし、そういうことがあったなら、二十世紀のわたしたちも、知っているはず”と称するのは、ひっきょう“無知の上に立つ独断”にすぎない。これが珍敷塚の与える教訓だ。

***

この珍敷塚の現況について語っておきたい。町役場(福岡県浮羽郡吉井町)に連絡し、現地(富永西屋形の県道の傍)に行くと、隣家のあずかっておられる鍵によって簡単に“なか”に入れる。“なか”とは、“古墳のなか”ではない。荷物置き場、または大きな自転車置き場、といった印象の、粗末な建物の“なか”だ。そこに日本列島の貴重な宝、珍敷塚古墳壁画の大岩が一枚、おいてある。むしろ“ほうりこんである”といってもいい状況だ。わたしたちが観察している間、近所の子供たちがたくさん入ってきて、この壁画の岩面を手でこすってみようとする好奇心をおさえかねる様子だった。懸命に制止したけれども、“いつも馴れている”といった感じだった。

昭和二十五年、採土工事の際、この古墳にぶつかった。古墳は、完膚なきまでにこわされた。ただ奥壁の“岩画が変わっていた”ので、とっておかれた。それがこの“大きな自転車小屋”に「保存」されているのである。

高松塚古墳の保存に国や学界や各界のはらった努力と、これとの落差。ハッキリ言って、この差別は、どうしたことだろう。

昭和二十五年と四十七年(高松塚)という発見時点のちがいのせいだ、とはいえない。なぜなら、昭和四十七年の時点においてなお、珍敷塚壁画は、“大きな自転車小屋”の中に“ほうりこまれている”のだから。

それだけではない。“九州では壁画古墳は、現在も道路工事などの際、つぎつぎと見つかっているが、金も人も足らず、結局つぶされてしまうほかない” ーー九州の若い考古学者は、わたしにそう語ってくれたのである。

高松塚壁画と珍敷塚壁画と、いずれが日本民族にとって、より貴重な遺産であるか。 ーーそれをきめるのは、現代のわたしたちではない。それは、後代の日本人と世界の古代史研究者の手にゆだねられている。

珍敷塚壁画について、まだ不明の一隅がある。画の右上方部分、右の城塞のさらに右に描かれているところだ。その城塞のすぐ右に、一人の人物が“空に浮いて”いる。その右に何か人間より大きなものが、これも“空に浮いて”いる。何か、左端の「天の鳥舟」の中の“帆を張る二本の柱”を一層大形にしたような感じだ。これは、人物ときわめて接近しているから、両物体(人間と物体)の間には、何か関係があるかもしれないが、上部がうすれているので、ハッキリしない。(この二者の、さらに右側にもう一つ何か描かれているが、これは、うすれてしまって全く形が判断できない。)

これが何か、不明だ。たしかに不明だが、同じ“不明さ”をわたしは、「海賦」の中に発見している。

羣(ぐん)仙、縹眇(ひょうびょう)として、玉を清涯 (せいがい)に餐(くら)い、阜郷(ふきょう)の留潟*(せき)を履(ふ)み、羽[鬲羽](うかく)の[ネ參][糸麗](しんし)たるを被(こうむ)る。天沼に翔り、窮溟に戯れ、有形を無欲に甄し、永く悠悠として、以て長生す。

(「喬山の帝像」の直後につづく。)

潟*は、三水編ナシ。JIS第4水準、ユニコード8204

[鬲羽]は、JIS第3水準、ユニコード7FEE

[ネ參]は、JIS第4水準、ユニコード8492

ここに浮遊しているのは、何者だろうか。無論、中国の「名」で書かれている。「安期」という仙人。彼が立ち去るとき、故郷の「阜郷(ふきょう)」に遺(のこ)したという赤いくつ(留潟*(せき))。それらの故事に出てくる「名」が利用されていても、それは実在する実体のイメージを喚起するため。 ーーそれが、「海賦」における表現のルールだった。とすれば、この浮遊する“実体”は何か。 ーーわたしには、不明だった。ところが、この珍敷塚壁画にも、同じ“不明”の物をわたしは、見出すのである。“浮遊する人間”を。

わたしは今、両者の共通性を指摘することで満足しよう。そして読者の中の誰かが、この謎を解き放ってくれることを望んでいるのである。

口絵 (竹原古墳奥室の壁画、珍敷(めずらし)塚奥壁壁画)

古代史再発見1 卑弥呼と黒塚

『邪馬壹国の論理』ー古代に真実を求めてー

ホームページ へ