七世紀、倭の天群のひとびと・地群のひとびと

国立天文台 谷川清隆

はじめに

筆者は、二〇一六年十二月二十二日、京都・烏丸丸太町での「日本書紀研究会」例会において、「白村江を戦った倭人 -- 『日本書紀』天群・地群と新羅の外交」と題して発表を行った。そこでは、主張=白村江で百済と連合して唐・新羅軍と戦ったのは「天群のひとびと」であり、そのときに唐・新羅側についたのは「地群のひとびと」である、を述べ、それを論証したつもりである。権力が二つあったとすると「白村江の戦い」前後の倭の歴史が素直に理解できることがわかる。詳しくは、『日本書紀研究』第三十二冊に投稿中の拙論文を参照していただきたい。

本論考では、筆者らのいくつかの先行論文を紹介して上記主張に至る経緯を述べたい。とくに「天群のひとびと」、「地群のひとびと」なる概念が重要であると筆者は考える。先行論文は以下の四つである。

(文献一)谷川清隆、相馬充二〇〇八、「七世紀の日本天文学」、国立天文台報第11巻、三一―五五頁。

(文献二)谷川清隆、渡辺瑞穂子二〇一〇、「七世紀の日本書紀の巻分類の事例Ⅰ」、国立天文台報第13巻、一〇一―一一七。

(文献三)谷川清隆、渡辺瑞穂子二〇一三、「七世紀の日本書紀の巻分類の事例Ⅱ」、国立天文台報第15巻、七三―九四。

(文献四)谷川清隆二〇一四、「『日本書紀』成立に関する一試案」、『日本書紀研究』、第三十冊、六七―九九。

一、森博達のα群、β群

言語学者の森博達は、『日本書紀の謎を解く』(中公新書1502、一九九九年、以下『謎』と略)および『日本書紀成立の真実』(中央公論新社、二〇一一年、以下『成立』と略)において、『日本書紀』(以下『書紀』と略)全三十巻が、唐代の正格漢文で書かれた巻の集まりα群、倭習(日本語の発想に基づく漢字・漢文の誤用や奇用)に満ちた漢文で書かれた巻の集まりβ群と、どちらとも言えない持統紀の三つに分類できるとした。すなわち、巻十四から二十一までと、巻二十四から二十七までがα群、巻一から巻十三までと、巻二十二、二十三、二十八、二十九がβ群で、最後の巻三十はα群にもβ群にも属さないとした。本論文ではこの巻分類を森の「α・β分類」と呼ぶことにする。

その上で、森は、『書紀』のα群は中国人が述作し、β群は日本人が述作したとして、具体的な人名まで挙げた。とすると、α群とβ群の違いは述作者の違いによる偶然のものであって内容に及ばない。

α群に倭習入りの文章があることを説明するために、森は、中国人が倒れたり、忙しくなって述作できなくなったので「やむを得ず山田史御方が、(筆者=下手な漢文で)残された卷二二・二三も執筆した。」(『成立』四五頁前五行)とする。また、最後に「後人(三宅臣藤麻呂)が潤色・加筆したため倭習」が入ったとする。

以上をまとめて「中国人述作説」(あるいは森説)と呼ぶことにする。

二、『書紀』の天文記録

本節は(文献四)の二節の要約である。

『書紀』には三十一個の天文記録が記載されている(文献一)。記録は七世紀に集中する。推古紀二個、舒明紀七個、皇極紀二個、孝徳紀〇個、斉明紀〇個、天智紀一個、天武紀十二個、持統紀七個である。群別では、α群に三個、β群に二十一個、持統紀に七個である。

天文現象の中には、本当に生じたかどうかを現代の計算によって検証可能なものがある。日食、月食、月による掩蔽(月が他の星を隠す現象)は検証可能である。彗星、流星、隕石、赤気(オーロラ)などは検証可能でない。検証可能な現象でも、隣国(中国や朝鮮)に記録がある場合は、日本で観測したことを確認する必要がある。逆に、彗星は検証不可能だが、隣国も記録に残しているので、同じ月日に記録があれば、記録を複製したのでない限り、日本での観測と推定することができる。

さて、(文献一)において、筆者らは『書紀』の天文記録の信頼性を吟味した。「記録が観測に基づくか否かを天文学的に吟味し、記録が大陸からの混入であるかどうかを記録の用字・用法から調査し、さらに(日食)観測が系統的であったかどうかを、晴天率と記録数の関係から議論する」ことを方針とした。

筆者らはα群の天文記事には観測に基づくものはないと結論した。まず、皇極元年の「客星入月」は隣国にない表現であり、不審である。次に、皇極二年には

五月庚戌朔乙丑 月有蝕之。

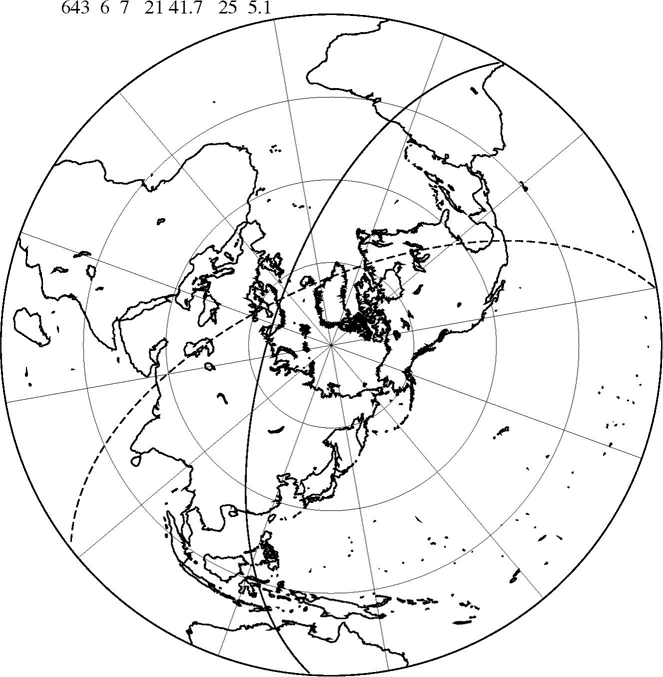

なる月食記事がある。この月食が観測できないことを確認しておこう。図1を見てほしい。図において実線より右の地域では、食開始時に食が見えず、破線より下の地域では、食終了時に食が見えない。図に見える通り中国(長安)・朝鮮・日本は実線より右かつ破線より下にあるので、この月食は観測できない。当然、中国にも朝鮮にも記録はない。天智三年の「有星隕於京北」は日付けもなく、やはり不審である。

図1、西暦六四三年六月八日の月食帯。実線より左側は食開始時に食が見える地域。破線より上側は食終了時に食が見える地域。中原、朝鮮、日本ではこの月食は観測できない。

次にβ群。推古三十六年の日食、舒明十二年と天武十年の掩蔽がどれも日本での観測記録であることを示した。

とくに、推古三十六年の記事は

三月丁未朔戊申 日有蝕盡之

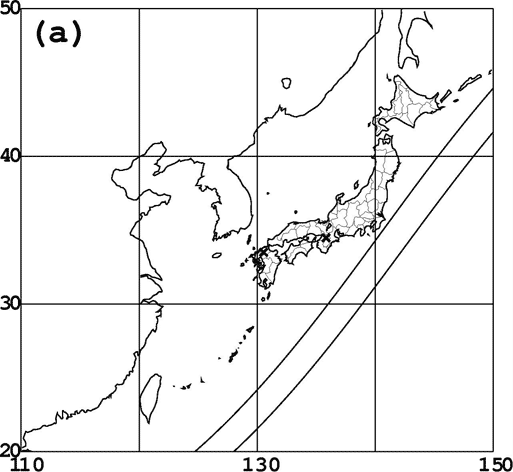

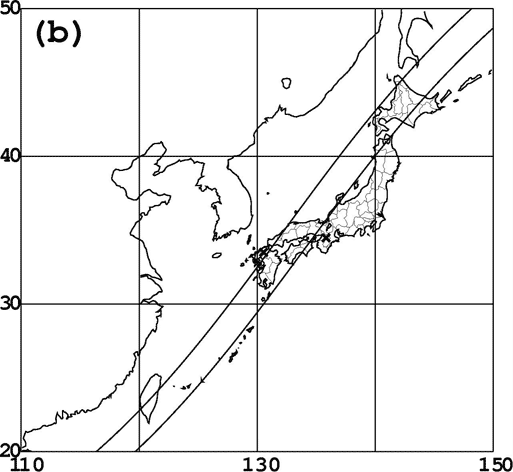

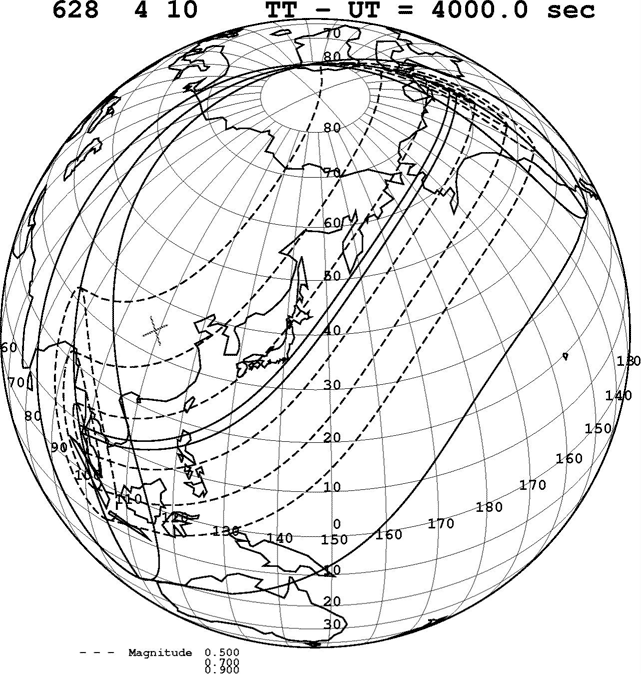

とある。この日食の食帯を図2に示した。西暦六二八年当時の、一様時計の時刻TTと地球時計の時刻UTの時間差ΔT=TT―UTを、4000秒にとるか(図2(a))、2000秒にとるか(図2(b))によって、日本列島の上に日食の皆既帯が来なかったり来たりするが、どちらの場合も日本で食が深いことには変わりがない。一方図2(c)に示すように、長安での食分は0.5と0.7の間にあり、平凡な部分食である。皆既であるかどうかは別にして、深食であることを意味する書紀の記述「日有蝕盡之」からしてこれは日本での観測である。

図2、西暦六二八年四月十日(推古三十六年三月二日)の日食帶。皆既帯は二本の実線に挟まれた領域。(a)ΔT=4000秒、(b)ΔT=2000、(c)ΔT=4000。皆既帯の西側の三本の破線は食分0.5、0.7、0.9の等食分線、×印は長安。

七個の彗星記録のうち、五個は中国と同じ彗星を見た記録である。記録の文言が違うことから日本独自の観測であると言える。さらに、β群の観測可能日食十五個に日照率40%を乗じると期待される観測数は六個である。β群の日食記録は五個(記録間違いも勘定に入れて)なので、晴れていれば、日食をほぼすべて見た可能性があると結論した。天武紀の月食一個を加えると、検証可能な記録十三個。これらはすべて日本での観測と見てよい。すると残りの検証可能でない八個も観測したと考えて良さそうである。このことから、β群の天文記録は観測に基づくと結論した。持統紀は特別で、持統六年の「是夜螢惑與歳星於一歩内」は観測に基づくが、残りの日食記録六個はすべて予測である。以上、α群、β群および持統紀の天文記録の性格がそれぞれ異なることが明らかになった。

最後に、専門家(天文学者)でなくとも、現象を見た一般の人が報告するだろうから、天文記録があるからといって専門家の存在を仮定する必要はない、との意見が根強いが、筆者らは別の文献でこれに反論した。一般のひとが天文現象を報告していれば、古代の、天文学者のいない国や地域の書物は天文記録で一杯になっているはずであるが、現実にはほぼ皆無である。実例として、紀元前七世紀半ばから紀元前四世紀終わりにかけてギリシャに六個の深い日食の記録がある。当時ギリシャ国内に観測天文学者はいない。記録したのは詩人が二人、歴史家が三人、作家が一人。詩人以外は、特別な歴史的事件(戦争)と皆既または金環日食が重なったので記録に残した。

三、中国人述作説は成立しない

(文献四)の四節において、中国人述作説(森説)の弱点を指摘し、この説が成り立たないことを論証した。以下は要約である。

(一) 森博達は続守言と薩弘恪を『書紀』の述作者としておきながら、『謎』と『成立』において、執筆者、撰述者、編修者の役割も与える。ふたりの役割のこの曖昧さが森説の弱点である。

(二)一方で、森は倭の風俗へのこの二人の理解不足を森説の基本に据える。三十年も倭に滞在し、音博士にも任命され、倭で妻帯した可能性もあるふたりが倭の風俗を理解しないとする森説には無理がある。

(三)唐帰りの正格漢文執筆可能者が何人もいるのに、中国人が使えなくなったときに、倭習漢文しか書けない人物に続きの述作を依頼したとする。森説には、このことの説明がない。

(四)過去に遡って暦を作ったとしながら、唐の儀鳳暦で日付を統一しなかった。なぜ元嘉暦を使ったか、森は説明しない。さらに、以下の四点を森説は説明できない。

(五)天文観測記録が天群(七世紀のβ群)にあって地群(七世紀のα群)にない。

(六)屋久島との交流が天群にあって、地群にない。

(七)天群と地群では語彙が違う。

(八)天群の派遣記録は隋書および旧唐書東夷伝に記載され、地群の時代の唐への派遣記録は旧唐書東夷伝で無視されている。

四、天群のひとびと、地群のひとびとが存在する。

(文献二)において筆者は、天群(七世紀のβ群)と地群(七世紀のα群)なる概念を導入し、天群と地群には述作者の違いという表面的なことばかりでなく、もっと深い違いがあることを示した。

天群(巻二二、二三、二八、二九)の文章と地群(巻二四、二五、二六、二七)の文章には以下のような違いがあることを筆者は整理した(文献四)。

(イ)漢字・漢文への態度が違う(森のα群、β群)

(ロ)情報が違う(天文観測、屋久島からの使者、中国への遣使)

(ハ)語彙が違う(「天文」、「地動」、「皇祖母」、「兆」、「童謡」など)

(ニ)組織が違う可能性がある(「百寮」、「壬生」のあるなしなど)

上記項目のうち、(イ)、(ハ)には疑問の余地がない。項目(ロ)の天文観測や屋久島からの使者の存否に関しては、地群の時代の「記録消失」説や「政情不安定」説がある。本来は天群と地群に違いはなかったはずとの考えだ。たとえば、森は(『成立』二〇五頁)、「憶測だが、壬申の乱で皇極から天智までの天文観測記録が消失した可能性もある」とする。だが、泰群(持統紀)の時代には内乱はないのに、天文観測はひとつしかない。「地群での記録消失」説は泰群を考慮すると成り立たない。また、倭国内が政情不安定だったから、屋久島からの使者が来ないというのも憶測である。この間、倭は唐に使者を送っているし、また、屋久島の場合、使者を送ることを決めるのは屋久島のひとびとである。

以上のことから、七世紀には少なくとも二群のひとびとがいて、それぞれの歴史を書いたとの理解に達した。とりあえず、群の名前を取って、「天群のひとびと」、「地群のひとびと」とした。「泰群」(持統紀)の意味はいまのところ理解できていないので取り扱わない。上記項目((ニ)を除く)を天群のひとびと、地群のひとびとの行動のちがいに翻訳すると、以下のようにまとめることができる。

1、天群の人々は天文観測を行った。地群の人々は天文観測を行わなかった。

2、天群の人々は屋久島との交流を行った。地群の人々は屋久島との交流を行わなかった。

3、天群の人々の遣使は中国史書に記録された。地群の人々の遣使は中国史書で無視された。

4、天群の人々は倭習入りの文章を書いた。地群の人々は唐代北方音に基づいて文章を書いた。

5、天群の人々と地群の人々の使用語彙が違っていた。

五、地群の倭習入り文章は天群からの借用である。

『書紀』は単一の時系列で記事が記録されている。にも関わらず、筆者は二種類のひとびとがいて、それぞれの歴史を書いたと判断した。その判断の根拠に関しては前節および(文献四)を参照していただきたい。『書紀』の最終的編纂者は、あたかも何事もなかったように、淡々と進行するように、歴史をまとめていると筆者は考える。推古紀と舒明紀が天群で、天武紀も天群であり、間に挟まった皇極紀、孝徳紀、斉明紀、天智紀が地群である。この地群の時代に天群のひとびとは存在した。これが筆者の考えである。とすると、天群の活動は『書紀』に反映されているはずである。すでに指摘したように(文献一、四)、外交は天群の方が活発なので、地群の巻に漏れ出てくる可能性がある。

一方、森博達は『謎』、『成立』において、『書紀』の区分論を展開した。

『書紀』の三十巻は、α群、β群、持統紀の3つの群に分けることができるとした。α・β分類はたいへん有力な説である。森はさらに、α群は中国人が述作したとした(「中国人述作説」)。森は、「中国人述作説」を展開する中で、「α群内の倭習入り文章は、もともとα群に属するものではなく、唐代漢文に熟達しない後人が加筆する際に混入したものである」とした。さらに、森(『成立』、二一八頁)は、「α群の倭習は二種類に分類できる。原史料の倭習の残存と後人の加筆時の倭習である」とした。原史料の倭習とは、引用文に残っている倭習を指す。「中国人述作説」が破綻したいま、後人による混入説も破綻した。すでに(文献四)で指摘したように、正格漢文を書ける中国からの帰国者が何人もいる。したがって、正格漢文の書けない後人をわざわざ採用しない。とすると、倭習を含む文章のうち引用文でないものがどこから来たかが問題となる。天群のひとびとが存在して倭習入りの歴史を書いている。だから、倭習入りの文章は天群の文章の借用とするのが自然である。天群のひとびとが存在するなら、国際交流していた。これは推古紀、舒明紀から推定される。だから、国際交流記事に借用が多いことが期待される。

六、まとめ

『書紀』の記述から、七世紀には二種類のひとびとが存在することがわかった(本論考の四節)。天群のひとびとと地群のひとびとである。このことを示すにあたって、四節の三つの項目(イ)、(ロ)、(ハ)が重要であった。先行研究では、(イ)と(ハ)が知られていた。筆者の貢献は(ロ)を加えたことである。項目(ロ)の中でも、屋久島からの使者の存否、中国史書における倭からの遣使の取扱いの違いはすでに知られたことであり、筆者の貢献は、本質的には、地群、天群、泰群における天文記録の性格の違いを明かにしたことだけである。けれども、このことにより項目(ロ)のほかの二つの細目の重要性が増すだけでなく、三つが有機的に関連することが明らかになった。二種類のひとびとが存在することが言えたのは、この三つの細目が互いを強め合った結果である。

次の問題は、この二種類のひとびとが共存したかどうかである。地群の巻が天群の巻に挟まれていることから、そのことはほぼ明らかであるが、論証する必要がある。二種類のひとびとがいたとしても、片方だけで倭の歴史が書けるなら『書紀』にもう一群のひとびとの影響は出ない。ヒントは外交記事である。何度か指摘しておいたように、外交は天群のひとびとも活発に行っている。とすると、地群の時代に天群のひとびとが独自の外交活動をしていたであろう。その史料を地群のひとびとが利用した可能性がある。

それを確認するために重要な指針が「地群の倭習入り文章は天群からの借用である」である。次の研究ではこれを利用するつもりである。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

《谷川清隆博士の紹介》

谷川氏は現役の天文学者です。

その天文学者の目で見た古代史研究論文に感銘を受け、無理を言って今回寄稿願いました。

日本書紀には、漢文の正確性からα群・β群があって、巻によって著者が異なると言う森博達氏の研究が有名ですが、谷川氏はその天文観測記事より、単に著者が違うのではなく、書かれた団体・組織が異なることを発見されたわけです。

森氏の言うβ群は天群の人々(九州王朝ととっていただくと分かり易い)によって書かれた、α群は地群の人々(近畿天皇家)によって書かれたとなります。

過去古田説は、谷本茂氏の『周髀算経』からの数学的アプローチによって、又メガース博士の南米における縄文土器発見によって、その都度新しい実証・論証ツールを得てきました。ここに谷川氏によって又強力なツールを得たわけです。

(服部静尚)

これは会報の公開です。史料批判は『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。Created & Maintaince by" Yukio Yokota"