『倭人伝』の里程記事は正しかった -- 「水行一日五百里・陸行一刻百里、一日三百里」と換算 正木裕(会報121号)

「張家山漢簡・居延新簡」と「駑牛一日行三百里」 正木裕(会報125号)

「春耕秋收」と「貸食」 -- 「一年」の期間の意味について 阿倍周一(会報120号)

「短里」の成立と漢字の起源

川西市 正木 裕

本稿では、『禮記』『禮記正義』『三国志』明帝紀や古代の「尺」出土物、漢字の起源などから、短里は「殷制」に由来する可能性が高いことを述べる。

一、『禮記』『禮記正義』に見る「古尺」と「周尺」

中国古代の「長さ」について、『禮記』では次のように記す。

◆『禮記』(王制編)古(いにしへ)は周尺八尺を以て歩とし、今は周尺六尺四寸を以て歩とす。古の百里は、百二十一里六十歩四尺二寸二分に当る。(古者以周尺八尺爲歩、今以周尺六尺四寸爲歩、古者百里、当百二十一里六十歩四尺二寸二分)(註1)

『禮記』は前漢の戴聖が周〜前漢にかけての「礼」に関する書物を纏めたもので、注釈者の鄭玄は後漢の人物だ。であれば「今」とは漢代を指すことになる。それでは「古」とは何時の時代を指すのか。「古」が周代なら、周代の尺(周尺)や里(周里)は漢代の約一・二倍長かったことになる。この点、唐代に孔穎(えい)達等が記した注釈書『禮記正義』には次のように書かれている。

◆『禮記正義』古は八寸を尺とし,周尺八尺を歩とする。則ち一歩は六尺四寸なり。(古者八寸爲尺,周尺八尺爲歩,則一歩六尺四寸)

『禮記正義』では「六尺四寸」は「今」ではなく「古」の「一歩」の長さであり、「古」は「八進法」だったという解釈だ。これなら「今」の尺が短くなったことにはならない。一方、周代は『禮記』の疏に「十寸為尺」とあり、他の史書にも「九寸」という語が見えるのを信じれば、「八進法」から「十進法(十寸一尺)」に変っていたことになる。そうであれば「古」とは周代以前の殷(商)時代(*それ以前も含む)を指すことになる。

二、殷(商)代の一尺は遺物から約十六cm強

近年、中国で出土した牙・骨・銅を材料にした「尺」の物指により、殷代では一尺は約十六cm強の「短尺」であることが確認されており、「八進法」なら「寸」は二cm強となる。(註2)

そして、周末の春秋(東周)・戦国期の出土物からは、一尺約二十三cm強とされ、秦漢代も同様の長さとなっている。従って、周代に一尺は十六cm強から二十三cm強まで伸びたことになる。秦漢代は「十進法」だから、一尺は二十三cm強となる。

三、『禮記』の「古」は「殷代」

「古」即ち殷代が「八進法」で、周代が「十進法」に変る、即ち一寸二cm強のまま八寸一尺から十寸一尺になったということなら、「周尺」の一尺は二十cm強となる。逆に言えば周尺が二十cm強なら、『禮記』等に言う八進法(周寸八寸を以て尺)で殷代の一尺は約十六cm強となり、出土物と一致することになる。

一方、「今」(秦漢)の出土物から知られる一尺は、先述の通り約二十三cm強で、秦・漢代は「六尺一歩制」だったから、「今」の一歩は約二十三cm強の六倍、約一三八cm強となる。

そして、『禮記』の「今は周尺六尺四寸(*六尺六寸)を以て歩とす」によれば、周尺はその六.四分の一で約二十cm強となる。

このように「古」を殷代とすれば、「古(殷代)」と「今(秦漢)」両方の尺から導いた「周尺」の一尺は、いずれも約二十cm強となる。

従って、周代の明確な「尺度遺物」は未発見だが、殷代の「八進法」が周代には「十進法」に変ったと考えれば、『禮記』『禮記正義』の記述及び殷代、春秋戦国・秦漢代の尺出土物の長さが矛盾なく理解でき、二十cm強の「周尺」が存在したことになろう。(註3)

四、「周尺八尺を歩とする」は正しいか

しかし、「周尺」が二十cm強で、「八尺を歩とする」というのが正しいなら、「周歩」は一六〇cm強となり、「一里約七十六m」の「短里」は成立しないことになる。「十進法(十尺一歩)」では「周歩」は二mにもなり、ますます「短里」から遠いものになる。またこれは「殷尺」が十六cm強でも同様で、「殷歩」は一二八cm強となり「短里」に合わない。

五、殷代の尺と寸は「漢字の字義(起源)」にあう

この矛盾を解く鍵が「身体長」を起源とする「漢字の字義」にある。

先に導いた「殷代」の「一寸二cm強・一尺十六cm強」長さとは、どういう性格のものだったのだろうか。以下では角度を変えて「漢字の字義」から考えてみることとする。

「尺・寸」そのものの甲骨文字や金文は未発見だが、秦の篆書体が金文を受け継ぐものとされており。そこから各文字の起源が推測できる。

そして、「尺」の文字は親指と人差指を広げた形で(字図1)、「上部は手首、下部は両指を又状に開いた形」を表わすとされ(白川静『字通』)、身長一六〇cmの人で概ね十六cmとなり、これは殷代の「短尺」と一致する。(註4)

一方「寸」の文字は親指の太さ「指一本の幅を寸という。親指と中指を広げ、手首を添えた形(『字通』)」を表わしており(字図2)、二cm強となる。『禮記正義』に言うように、「古は八寸を尺」としていたなら、一尺は、約二cm強の八倍で約十六cm強となり、「親指の太さの寸・親指と人差指間の幅の尺」という「手の指を基にした長さの系」として成立する。

つまり、殷では、「漢字の字義」にあう「寸=親指の太さ=約二cm強」「尺=手の指先間の幅=約十六cm強」という「身体寸尺」が使われ、かつ「八寸一尺」という「八進法」が用いられていたことになる。

また周尺の二十cm強は、手のひらを広げたときの、親指から中指(小指も同じ)の先まで、すなわち「親指の寸・親指と中指間の尺」となり、「十進法」に変っても「手の指を基にした長さの系」である事には変わりが無かったことになる。(文字の図は『字通』等による)

六、漢字の「歩」の起源と長さ

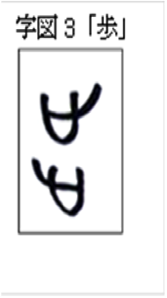

一方、漢字の「歩」は、金文や甲骨文字では左足(親指が右上に出た形。「止」にあたる)と、右足(同じく左上に出た形。「少」)の「足の裏(足跡)」を繋げた形をしている(字図3)。これは「歩幅」を示すとされているが、象形文字(金文)どおり左右の足跡をつなげるように出すのが一歩なら、歩幅は足跡の長さと一致する(*不二井伸平氏はこれを「静歩」とされている)。その平均は約二十五cm強で、『孔子家語』に「周制三百歩里とす」とあるから、一里は約七十五m強となり、『周髀算経』から導かれる「短里」約七十五m強と一致する。

以下は谷本茂氏が『古代史の「ゆがみ」を正す』においてすでに指摘されているところだが、(註5) こうしたことから、本来の「尺(短尺)」が「手の平の長さ」であるのと同様に、本来の「歩」は「足の裏の長さ(足の親指の先から踵まで)」を示すもので、「手と足」の違いはあっても、いずれも「親指」を基点とする長さだったと考えられる。つまり「一里約七十五m強の短里」と、「一歩約二十五cm強の短歩」は、「手の平」にもとづく短尺・短寸と同様に、「足の裏」にもとづく長さ(短里・短歩)だったと考えられよう。

七、「短尺・短寸」と「短里・短歩」は別の系

結局、「短尺・短寸」と「短里・短歩」は「漢字の起源の時代」即ち殷代(或はそれ以前)の「身体の長さ」を基本とする「長さの系・単位」であり、「短尺・短寸」は短い長さを測る「手」の系で、「短里・短歩」は長い距離を測る「足」の系(「地の系」とも)だったことになる。

そして、この考察が正しいなら、短里の起源は周代ではなく、殷代に遡ることになる。

漢代においては、この「寸・尺」と「歩・里」が「別の系」であるとの認識が既に失われていた。このため、『禮記』等では「周尺八尺を歩とする」というように「尺と歩」を「同一の系」と見做し、無理に結び付けることとなった。その結果、「古」の「尺・寸」が「今(秦漢)」より短いのは出土物により明確なのに、「周尺八尺を以て歩とし、今は周尺六尺四寸を以て歩とす。古の百里は、百二十一里六十歩四尺二寸二分に当る」など「歩や里が縮んだ」という「変な」記述になったのだ。

八、『三國志』明帝紀に「魏は殷禮を用いる」

「短里・短歩」が「殷代」に遡る制であることは、『三國志』明帝紀からも裏付けられる。

『三國志』魏書三、明帝曹叡、紀第三

景初元年春正月壬辰、山(草冠+仕)(し)縣黄龍を見ると言う。是に有司、「魏は地統を得るを以て、宜く建丑(けんちゅう)の月を以て正とすべし」と奏す。三月、暦を定め年を改め、孟夏四月とす。服色は黄を尚(たっと)び、犧牲に白(*獣)を用い、戎事(軍事)には黒首の白馬に乘り、大なる赤[方芹*](キ・はた)を建て、朝會に大白の旗を建つ。太和暦を改むるは景初暦と曰う。其の春夏秋冬・孟仲季月は正歳(*夏正)と同じからずと雖も、郊祀・迎氣・[示勺*]祠・蒸嘗・巡狩・蒐田・分至啓閉・時令の班宣・中氣の早晩・民事の敬授に至るは、皆以て正歳斗建の暦數の(*順)序とす。(*[示勺*]は夏、祠は春、蒸は冬、嘗は春の祀り、蒐田は春秋の狩猟、分至啓閉は春分・秋分・夏至・冬至と立春立夏・立秋立冬、時令は年間行事)

(斐松之注)臣松之按ずるに、魏は土行為るが故に服色は[方芹*]を尚び。殷の時行なうを以て建丑(*十二月)を正(*月)とす。故に犧牲[方芹*]旗、一に殷禮を用いる。禮記に云う(略)殷人白を尚び、戎事(*軍事)に翰(白馬)に乘り、(*犠)牲に白を用いる。(略)周人赤を尚び、戎事(*軍事)に[馬原](白腹の赤馬)に乘り、(*犠)牲に[馬辛](*赤馬)白を用いる。(略)今、魏は殷禮を用い、周の制を変える。故に大白を建て朝し、大 赤即ち戎(*軍)とす。

[方芹*]は、方編に芹*。但し、草冠の代わりにいち冠。JIS第4水準、ユニコード65C2

[示勺*]は、近似表示。

なお 黒 という字のみ、論証に関係しないので異体字を使用。

「建丑の月を以て正とすべし」とは、「三正」即ち夏正・殷正・周正のうち、「殷正(建丑)」即ち十二月(丑月)を年始とするというものだ。秦・漢は「夏正(建寅)」即ち一月を年始としたから、「三月は孟夏四月」に代わることになる。斐松之の言うように「魏は殷禮を用い、周の制を変え」たのだ。

従って、魏は「暦」同様に「周制」ではなく「殷の里制」を想定し短里・短歩を採用した可能性があろう(西村秀己氏による。註6)。

九、「二つの系」の混在を解消する度量衡統一

ただ、短い長さを測る手の系「短尺(二十cm強)・短寸(二cm強)」と、長距離を測る足の系「短里(七十五m強)・短歩(二十五cm強)」が混在すれば、非常な不都合が起きる。

それは二つの系の「換算」が困難になることだ。「寸・尺・歩・里」が「十寸一尺、六尺一歩、三百歩一里」と換算できれば簡単に計算も出来ようが、一尺二十cm強、一歩二十五cm強では換算は非常に困難となる。

生活上では地上の距離と日常使う長さの単位を換算する必要はほぼないと言えるが、国家統治上では簿記・記帳が重要であり、また天文観測・暦法の制定にも「算術」が不可欠になってくる。現に、紀元前の算術書『九章算術』では、方程式による高度な計算術が示され、尺と里の換算が必用な問題も扱われている。(註7) 長さの単位系が混在していては、こうした「国家統治に必要な計算」は非常に困難なものとなろう。

秦の始皇帝が「度量衡の統一」を実施したのは、この困難を解消し、中国全土の一元統治を進めるためであり、春秋代に用いられてきた一尺二十三cm強を「公定尺」とし、これ以降「身体尺」から離れた「公定単位」が用いられるようになったと考えられる。(註8)

以上のように身体尺である「短寸・短尺」と「短歩・短里」は殷代(或いはそれ以前)に淵源を持つもので、互いに連続しない独立した系だったと推測される。

若し、二つの系を最初に統一したのが始皇帝であれば、周代の「歩・里」も殷代同様「足裏長」で短里だったことになり、『禮記』『禮記正義』の言う「尺八尺を以て歩とし」は「二つの系」の存在を理解していなかったため生じた誤りとなろう。そして、『周髀算経』の「一寸千里の法」は、「短寸・短尺」と「短歩・短里」の二つの系を連続させるための算術・測定術だったと言えよう。

十、「三百歩一里」制の起源

なお「三百歩一里」制の起源も「短歩」にあると考えられる。秦代(BC四世紀)に司馬穰苴が書いたとされる兵法書『司馬法』に「一挙足を足系圭*(き)といい三尺にあたる」とある。「一挙足」は今の半歩に当るが、人の歩幅は速足で約七十五cmとされ、これは「短歩(足裏長)」約二十五系圭*の三倍となるから、「一挙足を系圭*といい三短歩にあたる」、即ち「三百短歩=百系圭*=一里」となるのだ。

系圭*(き)は、ユニコード8DEC

そして「一挙足(系圭*)今でいう半歩」を「一歩(長歩)。不二井氏のいう「両足動歩」)」とするなら「百長歩で一里」となる。「足裏」による測定は、事前にその長さが確定でき、かつ「個人のくせ」によらないため制度は高いが、長距離を測るのにいちいち足裏を続けるわけにはいかない。簡便には「三短歩(二十五cmの三倍)」にあたる左右の歩幅、即ち一挙足を「系圭*」とし、百系圭*単位で里を測ったものと考えられる。十進法から外れた「三百歩一里」制は、「短歩」時代の「百系圭*一里」による里程測量法を引き継ぐものだと考えられよう。

以上本稿では「短里」が殷代以前に淵源を持つ可能性が高いことを述べた。殷の歴史は長く、かつ滅亡後もなお相当の支持勢力があったとされるから、周も当初は殷制を引き継いだ可能性が高い。ただ、西周・東周(春秋戦国期)を含めれば、名目上の周代は中国史上最長の王朝となるから、その期間内のいずれかで「周制」も変更されている可能性は十分にある。特に、『九章算術』や『周髀算経』などの天文・算術法が周代に由来するものであれば、秦代より早く「手の系・足の系」が統一され「短歩・短里」が廃された可能性が高くなる。従って、「短里」が周代を通じて行われたかは依然疑問として残るだろう。

(註1)但し、百里が百二十一里六十歩四尺二寸二分となるのは、六尺四寸ではなく六尺六寸であり、『周禮』の一編で、中国最古の技術書である『考工記』にも「六尺有六寸興歩」とあるから四寸は六寸の誤記と考えられる。

新井宏「『考工記』の尺度について」(『計量史研究』十九巻一九九七年。日本計量史学会編)による。

(註2)『中国歴代度量衡考』などによると「牙尺」で一尺十五・七八cm強(中国歴史博物館、伝殷墟出土)・十五・八〇cm強(上海博物館、同)、「骨尺」で十六・九五cm強(故宮博物院、同)、十七・〇cm強(伝安陽出土。南京博物館蔵)などとなっている。

(註3)清末の金石学者、呉大澂(一八三五〜一九〇二)は十九.六cm強、中国の近代計量学の祖、呉承洛(一八九二〜一九五五 )は十九.八cm強とする。

我が国でも、岩田重雄氏は東京国立博物館他で収蔵されている遺物(模造尺)から約十九〜二十二cm強の「周尺」を復元されている(岩田重雄『中国における尺度の変化』The Society of Historical Metrology、 Japan)。また、先述の新井宏「『考工記』の尺度について」も周尺について詳く触れている。

(註4)◆股代の牙尺は長さ十六cm強前後で、ちょうど身長の一六〇cm程度である人の親指と人指し指とを開いた長さに当たる。(『中国古代度量衡史の概説』中国国家技術監督局管理研究所、丘光明、楊平)とされている。

(註5)「歩」は歩幅を起源とする(「長歩」に相当)ものではなく、足の長さ(つま先からかかとまで)を起源とする単位(「短歩」に相当)ではないかと推測される。(略)尺・寸は手を起源とする単位系、里・歩は足を起源とする単位系なので、両単位系は本来独立のものである。(谷本茂・古田武彦『古代史の「ゆがみ」を正す』一九九四年新泉社)

(註6)西村秀己氏が「短里と景初 誰がいつ短里制度を布いたのか?」(古田史学会報一二七号)でこの主旨を述べられている。

(註7)『九章算術』勾股(*三角法の問題)

:有山居木西、不知其高。山去木五十三里、木高九丈五尺。人立木東三里、望木末適與山峰斜平。人目高七尺。問山高幾何?

答曰:一百六十四丈九尺六寸、太半寸。

術曰:置木高減人目高七尺、餘、以乘五十三里為實。以人去木三里為法。實如法而一、所得、加木高即山高。

(註8)王莽時代に製作され、後代の標準器となった青銅製枡の測定では漢尺一尺は二十三.〇九cmであった。

なお、「一尺二十三cm強」は、「手指」ではなく「手首から肘まで」という「腕の系」と考えられる。これは尺骨の語源でもある。

(追記)

本稿は谷本茂氏が『古代史の「ゆがみ」を正す』において述べられた見解によるところが大きい。また、短歩と長歩の関係については不二井伸平氏が「静歩・両足動歩・片足動歩」として整理されている。(『「動歩」と「静歩」』古田史学会報八九号 二〇〇八年一二月)両氏に改めて感謝したい。

これは会報の公開です。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。古田史学会報一覧へ

Created & Maintaince by" Yukio Yokota"