金石文の九州王朝 ーー歴史学の転換 古田武彦

橘諸兄考 -- 九州王朝臣下たちの行方 西村秀己古田武彦

敗戦後、現在に至る間、学界の注目を集めた最大の論争、それは「郡評論争」であろう。

昭和二十六年(一九五一)十一月の史学会第五十回大会で井上光貞氏が発表された「大化改新詔の信憑性」を発火点として、坂本太郎氏の「大化改新詔の信憑性の問題について」(『歴史地理』八三 - 一、昭和二十七年二月)がこれに反論し、以降学界を二分する一大論争となった。

この論争に終結を与えたのが、

「己亥年(六九九)十月上挟(上総)国阿波評松里」

と書かれた、藤原宮出土の木簡であった。一方、七〇一年(大宝元年)以降、「郡」使用の時代に入り、「大宝」を記載する木簡も続出しているから、まさに「七〇一年」を境として、

「評から郡へ」

という行政単位の一変が生じたこと、すでに疑うことはできない。井上光貞氏の当初の「提起」の方が正当だったのである。(注)

(注)井上氏は「評から郡へ」の転換期を、最初は「七〇一」に求め、後には七世紀後半の中葉説に近づいていた。

二

以上は周知の研究史上の事実であるけれど、ここにはなお重大な「疑惑点」が存在している。それは次のようだ。

(1)「七〇一年」時点において当然存在すべきもの、それは「廃評立郡の詔勅」である。文武五年(大宝元年)だ。だが、続日本紀の文武天皇項にも、日本書紀の持統紀にも、一切それは存在しない。

「実際には必ず存在したものが、なぜ記載されていないか。」

この根本的な疑問に対して、「郡評論争」に関連した、いずれの論者からも「回答」は出されていない。

「大化元年(六四五)以来、『郡』となった、という『建て前』になったから。」

というような、表面の「建て前」論では、歴史学上の真実(リアル)の解明とはなりえないのではあるまいか。

(2)もっとも本質的な「疑惑」は次の点だ。

「日本書紀にのべられているのは、あくまで『郡の(大化の)詔勅群』に他ならない。もしこれを『評の(大化の)詔勅群』として“取り換えた”のでは、本質的に“別物”であり、同一事項、同一の史料事実の処理とは言えない。」

この問題である。

以上はいずれも、きわめて“常識的な判断”にすぎない。しかるに、研究史上、この二大疑惑が正面から取り上げられ、正面から論争された形跡を一切見ない。なぜか。

「このような問いを発したとき、答える側はもちろん、問う側にもこれに答えるすべを全くもたないからである。」

この一点である。すなわち、問う方も、答える方も、“同病相あわれん”でいるからだ。

はたしてそれでいいのだろうか、学問に対する研究者の道として。わたしにはそのようには思われない。

年始五百六十九年内丗九年無号不記支干其間結縄刻木以

成政

継体 五年 元丁酉 517 善記 四年 元壬寅 522

正和 五年 元丙午 526 教倒 五年 元辛亥 531

僧聴 五年 元丙辰 536 明要 十一年 元辛酉 541

貴楽 二年 元壬申 552 法清 四年 元甲戌 554

兄弟 六年 戊寅 558 蔵和 五年 己卯 559

師安 一年 甲申 564 和僧 五年 乙酉 565

金光 六年 庚寅 570 賢接 五年 丙申 576

鏡当 四年 辛丑 581 勝照 四年 乙巳 585

端政 五年 己酉 589 告貴 七年 甲寅 594

願転 四年 辛酉 601 光元 六年 乙丑 605

定居 七年 辛未 611 倭京 五年 戊寅 618

仁王 十二年 癸未 623 僧要 五年 乙未 635

命長 七年 庚子 640 常色 五年 丁未 647

白雉 九年 壬子 652 白鳳 二三年 辛酉 661

朱雀 二年 甲申 684 朱鳥 九年 丙戌 686

大化 六年 乙未 695

覧初要集云皇極天皇四年為大化元年

已上百八十四年〃号丗一代〔欠〕記年号只人傳言自大宝

始立年号而巳

一

従来の「郡評論争」の研究史において、一切ふれられなかった重要事が存在する。

「評の終結と九州年号の終結は、共に七〇一年であり、両者の時期が全く一致している。」

この一点である。九州年号は次ぺージ上段のようだ。平安時代の成立として、もっとも信憑性が高い史料、「二中歴にちゅうれき」の中に掲載されている。その最終は「七〇〇年」が「大化(九州年号)六年」となっているが、より厳密には、翌大化七年(七〇一)の三月、「大宝元年」である。

従来、「九州年号」の「真偽」が疑われたことがあった(むしろ、通説は「否」としてきた)けれど、この「号・評一致の証明」によって、すでに疑惑の「否」が決定的に証明されてしまったのではあるまいか。

なぜなら、「偽作論者」が“口実”にしていたような、「室町時代の僧侶の偽造」といったアイデア、江戸時代の「国学者」流の誹謗は、全く「否」だ。彼等が「藤原宮・最下層の『評』木簡」の存在を予知して、これに「偽造年号」の終末を“合わせた”などと考えること、理性ある限り、全く不可能だからである。もちろん「偶然の一致」など一片の遁辞にすぎぬ。

二

この問題の不可避性を示すもの、それは「評督と都督との関連」のテーマである。

「評」の監督者が「評督」であり、その上位者は都督。そして都督の居するところが都督府である。 ーーこの論理性だ。

わが国において「都督府」の存在の伝承されるところ、それは筑紫しかない。現地伝承においても、文献(日本書紀、天智紀)においても、共にこの地しかないのである。難波都府楼や飛鳥都府楼など、伝承にも文献にも、全く影すら見せていない。

実際に都府楼があったところ(難波や飛鳥など)にその「名」が失われ、それの存在しなかったところ(筑紫)にその「名」が残された。 ーーこんな「空想」は理性と論理をもつ人には耐えられぬところではなかろうか。「都府」は「都督府」の略称である(この点、『なかった』創刊号、「『大化改新詔の信憑性』(井上光貞氏)の史料批判」参照)。

三

以上によって成立するところ、それは「三点論証」である。一は「評」、二は「九州年号」、三は「評督と都督」、この三点が交叉し、対応し、結合した。その論証である。

その意味するところは、次の点だ。

「評は、九州王朝の行政単位である。」

と。この一点に帰着する他ないのである。

四

この新たな立脚地に立つとき、次の二点が展望されよう。。

第一、近畿天皇家の元正朝では、前王朝(九州王朝)の行政単位である「評」という表記を除外(アウトサイド)した。

第二、現在(八世紀以降)実施している「郡」の“淵源”の古いこと、すなわち天智天皇・藤原鎌足や天武天皇たちの“偽伝承”に依拠する旨を「誇示」しようとしたのである。

日本書紀の天智紀(十年春正月)に、

「冠位・法度の事を施行す。天下に大赦す。法度・冠位の名は、具に新しき律令に載せたり。」

とあるのが、その証左だ。「新しき律令」とは、当然「七〇一以降」の大宝律令である。

新施行の新律令(大宝律令)や郡制の淵源が天智天皇・藤原鎌足・天武天皇(東宮太皇弟)の三者にもとづくことを示唆した「白眉」の一文である。それは新しき王者(元正天皇)の権威を「保証」し、誇示するものではあろうが、歴史上の「事実」としては、当然ながら一片の「虚構」にすぎなかったのである。

一

日本書紀の構成の秘密を明示するもの、それが持統紀の「吉野紀行」問題である。

持統天皇の九年間において三十一回の「吉野紀行」が記されている。異常な頻度だ。これに「?」を呈されたのが、京都生まれで今は東京に住まれる新庄智恵子さんだった。そのお手紙の指摘をうけて調べてみると、確かに“奇妙”だった。各月の分布表を作ってみると、

一月 ーー 三回

二月 ーー 一回

閏二月 ーー 一回

三月 ーー 二回

四月 ーー 四回

五月 ーー 三回(プラス一回 -- 四〜五月)

六月 ーー 二回

七月 ーー 四回

八月 ーー 四回

九月 ーー 一回(プラス一回 -- 八〜九月)

十月 ーー 三回

十一月 ーー 一回

十二月 ーー 二回

右を一瞥すれば、すぐ判るように、十二ヵ月全体にほぼ平均して分布している、桜のシーズンの三月(旧暦)など、二回にすぎない。桜のはじめのとき、二月はたった一回。年間でも少ないほうだ。なぜか。

二

あるいは「亡き天皇への追憶」だろうか。

それでは、持統天皇の退位後、その崩に至る六年間は、「大宝元年(七〇一)六月庚午(廿九日)」のただ一回しか行幸がないのはなぜか(続日本紀、巻二、文武天皇)。

さらに「追憶」だからといって、在位中に冬の最中(十一月〜一月)にまで何回もいくものだろうか。やはり“変”なのである。

さらに矛盾を示すのは、「干支の錯誤」問題だ。

「(持統八年、六九四、夏四月)丁亥に、天皇、吉野宮より至かへりおはします。」(岩波、体系本、五二五頁)

問題は次の点だ。その年時の「夏四月」には、「丁亥」という干支が存在しないのである。この問題について種々「弁舌」や「書き換え」(たとえば「丁卯」。また「夏四月」を「九月」に変更)の提案がなされたけれど、結局“すっきり”していないのである。「原文改ざん」に陥る他はなかった。

三

ところがこれを「新庄提案」に従って、舞台を九州へ移してみよう。筑紫だ。

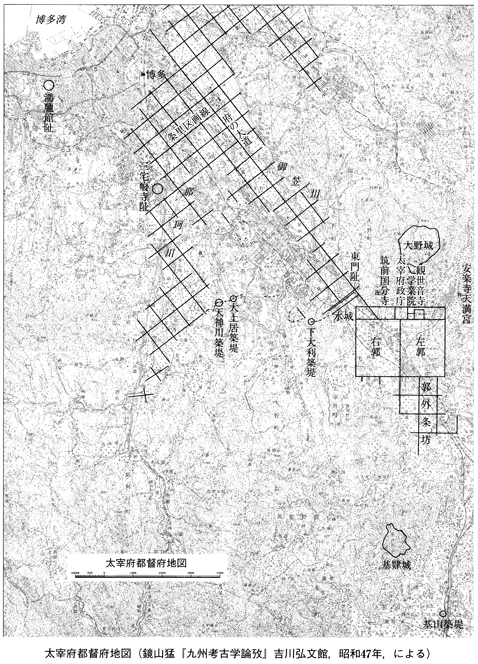

この場合、「都」は太宰府(もしくは久留米)、「吉野」は吉野ヶ里。有明海にのぞむところだ。

そして時間帯は「白村江前」だ。その直前の時期である。その「吉野紀行」の目的は、「有明海北辺に集結した、軍団・軍船の“査閲”」である。軍事目的だ。決して「桜見物」や「故人への追憶」などではない。従来、他にもあげられた、「滝の見物」や「水神への供養」類でも、もちろんない。ひたすら、政治上、そして軍事上の目的なのである。

(1)九州王朝の天子は、太宰府にいた。現在の太宰府の地には、縦二〇〇メートル、横一〇〇メートルの宮殿趾があり、その北方の中央に「紫宸殿」の地名がある(現地伝承)。他に「朱雀門」や「大裏(内裏)」の字名も伝承されている。

(2)その上、ここでは例の「干支問題」も簡単に適合する。むしろ、ピッタリと対応している。

丁亥 -- 唐の顕慶五年、斉明六年(六六〇)四月二十四日

がそれだ。白村江の戦いは「六六三」(旧唐書や三国史記では、六六二)であるから、その三年前、「直前」といっていい時期なのである。

さらに観察を深めよう。

右の「吉野紀行」の最後は、持統十一年(六九七)夏、四月七日から十四日であり、日本書紀持統紀に記されている。それは先述の、

丁亥 -- 持統八年、六九四、夏四月

の、まさに「三年後」に当たっている。

要するに、次のようだ。

(1) 日本書紀(持統紀) ーー「吉野紀行」

十一年(六九七)丁亥

七月七日(十四日) → 六六三

(2) 天武二年(六六三) ーー白村江

八月十三日 → 六六三

すなわち、「丁亥」問題からしめされた、

六九七 → 六六三

という「くりあげ」をもたらす。そしてそれが何と、あの「白村江の年」だったのである。

しかも、その「吉野紀行」が四月に終ったのに対し、その年の八月に「白村江の戦い」が行われた。おそるべき「一致」だ。それをしも「偶然の一致」と称すべきか、人間に平静な理性のある限り、やはり不可能である。

四

以上の論証のしめす歴史学上の意義を左にしめそう。

(1)日本書紀の構成の中には、九州王朝の史書の一部が、“取り出されて”それが「挿入」し、はめこまれている。

(2)それは、九州王朝の軍事的・政治的記事を、近畿天皇家の“同一事項”に転用する、といった形ではなく、全く別種の「観光記事」へと移して“はめこむ”という、いわば奇想天外な「盗用」である。

(3)そのうえ「時間帯」も、「白村江前」のものを「白村江後」へと、大胆な「時間の組み変え」を行っている。

(4)その結果、「干支」などの矛盾が生じても、“意に介し”ない。一言にして言えば、その手法は、

「大胆にして露骨、そして不器用である。」

五

かつて『失われた神話』で指摘した。日本書紀景行紀の「景行天皇の熊襲遠征説話」は、九州王朝の「成立の発展史」を、“切り取り”、それを近畿の王者(景行天皇)を主語とした形に変えて“はめ込んだ”ものだ、と。「盗用」である。その仔細な分析をしめした。もちろん、学界からの応答は(賛成、反対ともに)なかった。なかったけれど、思うに、

「あれは、(わたしたち学界の立場からも)『造作の時期」の話だから。仕方がない。」

そういった“受け取り方”も、専門の学者の中には存在したのではあるまいか。敗戦後の日本史学の「淵源」となってきた津田左右吉の説では、

「記・紀の神話は、六世紀前半の大和朝廷の史官が述作した。」

というのが、基本テーゼ(命題)となっていたからである。「景行天皇」はもちろん、「六世紀前半」より以前だ。

六

だが、その「時代」の問題はともあれ、わたしの論証は決してそれにとどまってはいなかった。その分析の背景には、明白に、

(1)九州王朝の史書が存在し、それを題材として日本書紀が作られている。

(2)その史書は、その王朝の開始と発展、すなわち、その「成立史」を語っていた。

(3)近畿天皇家はそれをあたかも「自家の歴史」であるかのように「盗用」した。

右の三概念を含んでいたからである。

七

これを、今回の「吉野紀行」の分析が裏付けた。裏付けただけではない。

(4)「神話」などではない。レッキたる、重要な「史実」が換骨奪胎して“他愛もない”観光的記事へと“作り変え”られている。

(5)しかも、(それが重要だ)その箇所は「六世紀前半」以前どころか、七世紀末だ。持統紀なのだ。

(6)専門の各学者は言ってきた。

(A) 「六世紀前半」以降の記事(日本書紀)は信用できる。

(B) 否、四〜五世紀の記事も、“かなり”信用できる。

(C) 「六四五」の「大化改新」の項は、大筋において信用できる。

(D) 「白村江以降」の「近江令」(天智紀)項は信用できる。

(E) 「白村江以降」の「浄御原律令」(天武紀)項は信用できる。

(F) 三巻(天武紀上・下、持統紀)はもっとも信用できる。

各説を各論者が交々採用し、立論し、論争してきた。「大化改新論争」の各専門学者のそれぞれの各説がそれを証明している。

故・家永三郎氏は、かつてわたしと論争したとき、

「わたしは、信用できるのは三巻(天武紀上・下、持統紀)だけ、という一番きびしい立場です。」

とくりかえし、強調しておられたのが、今も印象に残っている。(注)

けれども、今回の「新庄命題」は、右の(A)〜(F)のすべての学説を根底からくつがえす。それらの学説の下に敷かれていた、ペルシャ絨毯を、根こそぎひっくりかえすテーマとなった。

各大学の各専門家のお歴々も、一老女の率直な直観には遠く及ばなかったのである。

(注)家永三郎・古田武彦『聖徳太子論争」『法隆寺論争」新泉社、一九八九年、一九九三年。

一

昭和二十六年(一九五一)十一月に発表せられた「大化改新詔の信憑性」に先んじて、井上光貞氏はすでに続々と新論文を公表中であった。

「部民史論」(『新日本史講座』中央公論社、一九四八年)

「国造制の成立」(『史学雑誌』六〇 - 一一、一九五一年)

「郡司制度の成立年代について」(『古代学』一 - 二、一九五二年)等である。

今これらを熟読すると、井上氏の津田史学継承者、そしてさらに拡張・発展者としての面目が明白に内蔵されている。

たとえば、津田氏が限定的に(その史実性を)認承した御名代部、御子代部に対する考察をさらに発展させた。すなわち、記・紀、また国造本紀等に出現する、天皇・皇族・その子弟の「名」と共通する、日本各地の「字地名」を以て、同じく近畿天皇家の各人の「名」を伝えた「領域」と見なした。その可能性をみずからの論証の大前提においたのである。

しかも、その「壮挙」によって、天皇家の勢力拡大の各時間帯(年代)もまた、判明することとなった。なぜなら「記・紀に記せられた天皇や皇妃・皇子・親族の時期(年代)を『時間軸』として、天皇家の勢力が拡大していった、その『空間軸』も推定できる」とした。ここに戦後史学を支配し、占拠するにいたった、「日本史の全体像」が「樹立」されたのである。

津田史学は、戦前の「出版停止」をふくむ権力者側の「弾圧」のために、あたかも「反体制的な歴史学」であったかに、(一般から)誤解された。それがかえって敗戦後の「名声」を招いたのであった。

しかし、岩波書店側や家永三郎氏などの“進歩派”の「期待」に反し、津田氏は頑としてこれに「同ぜ」ず、みずからの史学こそ「天皇家のための(役立つ)史学」である、との立脚点を誇示しつづけたのであった。

このような津田史学の抱く「真相」を見抜いたのが、他ならぬ井上光貞氏であった。

「もし津田史学がまちがっていれば、わたしはこれに殉ずる。」

と「公言」し、さらに津田史学の「天皇家を中心軸とする歴史観」の拡大と深化をはかる。これがすでに右の一連の論文に明示されていたのである。

この点、研究史上は、井上説に対する批判者と見られてきた諸氏、たとえば直木孝次郎、門脇禎二、原秀三郎、上田正昭、岸俊男、山尾幸久等もまた、例外ではなかった。さらに鎌田元一氏等の各専門家とも同断である。すなわち、各家に共通する理念は、

「日本史の中央軸は、天皇家のみ。」

の一語だ。戦前はもとより、津田左右吉以来、誰一人「論証」の労も採らず、ひたすら「信仰」されてきたにすぎぬ、この中心テーマだった。そしてそれに反する立場(たとえば、古田)を、学問の論争の場より「排除」(アウトサイダー)化しつづけてきたのである。

二

しかし今、井上氏等の論文を再読し、熟読するとき、その「学問の基盤」が脆弱であることに驚かざるをえなかった。

左に簡明に例示しよう。

たとえば、井上氏の傾倒し、依拠した津田史学にとって、出雲風土記の「忌部いむべ」論こそ重要な基本研究となっていたこと、周知である。

「風土記には『国造神吉詞奏参向朝廷貶、御沐之忌里、故方忌部』とあるが、」(『古語拾遺の研究』)

として、一方では「風土記の地名の説明が概ね附会」と言いながら、他方では「朝廷」(大和朝廷)の下部組織として、この「忌部」が近畿天皇家の「部民制」に属することの、重要な一証拠資料としたのである。

同じく、井上光貞氏も、

「又風土記には意宇郡忌部神戸の条に、国造が朝廷に参向の時の御沐の忌里なりとあり」(「国造制の成立」)

として、「部民制」論の基礎史料としたのである。

しかしながら、両氏の依拠史料には基礎的な誤認があった。その原文は次のようだ。

「忌部の神戸。郡家の正西、廿一里二百六十歩なり。国造、神吉調望ほがいに、朝廷に参り向う時、御沐みそぎの忌いむの玉を作る。故かれ、忌部という。〈意宇郡〉」(細川本)

右は「国造」が「調」(権力者への献上品)としての「忌いみの玉」を作るところ、だからそこを「忌いみの神戸」というのだ、という文面なのである。すなわち、「意宇の国造」と上位権力者、大穴持命(「天の下造らしし大神の宮」)との“関係”をしめした文章なのである。

これに荷田春満(かだのあずままろ)以降の代々の国学者たちは、「朝廷=大和朝廷」というイデオロギーの立場から「改ざんの手」を加えた。

(1) 神吉調→神吉詞

(2) 忌玉→忌里

の両個所に対して、後代(八世紀)のように、「出雲国造が大和朝廷へ『神吉詞』、つまり“めでたい言葉”だけを言上する。」という形へと“改変”した。津田・井上の両氏とも、その国学者による「改ざん文」を「基礎史料」としたのであった。

三

右と同じく、「国造と朝廷」の関係をしめしたものは、次の一節だ。

「三津の郷。郡家の西南のかた廿五里なり。……故、国造、神吉事奏しに朝廷に参り向う時、其の水活き出でて、用い初そむるなり。」〈仁多郡〉

右の三津の郷は、斐伊川の上流にあり、「天の下造りし大神の宮」(杵築の宮)はその下流に当っている。出雲市近辺である(現在は宍道湖側へと改流されている)。

その三津の郷の水によって。この大神の子、アジスキタカヒコノ命の「利かなかった口」が治癒した、という霊験譚が書かれている。この“縁起”をかついで、仁多の国造がこの「三津の郷の霊水」を杵築の宮に運んで、これを献上する、というのである。

「三津〜杵築」間は、船で斐伊川に乗ずれば、半日にして容易に到着できよう。そういう記事だ。地形的にもまさに真実(リアル)なのである。

これに対し、国学者以来、津田・井上氏とも、

「仁多の国造が三津の郷で沐浴潔斎けっさいした上で大和朝廷へ向う。」

の意と解してきた。

この「仁多郡」の冒頭は、

「仁多と號なづくる所以ゆえんは、天の下造らしし大神、大穴持命詔のりたまひしく、」

ではじまっているのであるから、右の「通解」はいかにも国学的「曲解」である。

四

出雲風土記の本質をしめすのは、次の一節だ。

「国の大体は、震を首とし、坤を尾とす。東と南なり、宮の北は海に属す。東は一百丗九里一百九歩、南北は一百八十三里一百七十三歩。」

右の「宮」とは「天の下作らしし大神の宮」としての「杵築の宮」だ。だから「北」が海と言い、「東」だけをのべて「西」にふれない。まさに「現地」の「地形通り」なのである。

ところが、これに対し、国学者たちは「一大改ざん」を加えた。

(1) 「宮」→「山の西」

(2) 「東」→「東西」

である。

「東南宮北属海今按、東南山西北属海といふ句なるへし、山西の二字を転写あやまりて宮の一字に作りたるならん、すゑにも固を誤りて宮に作りたる所も見えたり。」(荷田春満『出雲風土記考』)

右の「改ざん」の目的は、もちろん「天の下作らしし大神の宮」というキイ・ワードを消したい、この一点に尽きる。当風土記中の、他の個所に出てくる「宮」もすべて、「国」に“書き変えよう”としている。すさまじい「改ざん主義」だ。出雲風土記内の「朝廷」を、すべて「大和朝廷」とするための“露骨な改ざん”である。

津田・井上以降の各氏もまた、疑わず、この「国学の改ざん」に従った。これなしには、『国造』や『部』といった制度はすべて大和朝廷の配下の政治制度である。」という、津田・井上氏等の「共同概念」の成立は到底不可能だった。

また

「それらの政治制度は、五〜六世紀以降の成立である。」

という「不可侵のテーマ」もまた、成立不可能だったのである。

戦後の日本史という「学問」は、このような「国学者流」の「改ざん」に依拠して、

「歴史とは天皇家中心軸の下の諸現象」

というイデオロギーを護持し通してきたのであった。

五

現代の日本史の基本概念とその方法を、あらためて簡約してみよう。

(1)記・紀の神話や説話は「造作」であり、信用できない。

(2)しかし、記・紀の中の「天皇系譜」は信用できる。

(3)記・紀の中の地名・人名・冠位・称号等の固有名詞は信用できる。

(4)それで「御名代部・御子代部」などの“手法”によって、右の各固有名詞を、各時代の「天皇の大樹」の大枝・中枝・小枝にちりばめる。

(5)それによって「天皇家の日本列島支配」の全体像を描く。

右の手法だ。だが、この「見取り図」に対し、もしいったん「九州年号」や「九州王朝」、さらに「九州王朝の評」といった、本来の概念をもちこむとき、一挙に右のような「見取り図」は雲散霧消せざるをえない。論理必然である。

だからこそ各専門家たちは、「シンポジウム」などでも、一切わたし(古田)との「同席」をこばんでいるのである。 ーーきわめて「リースナブル」だ。

しかし、今や「評と九州年号の終末との一致」問題が明示された上、「評督と都督の対応」問題から、「新庄命題」は論証された。論証の基礎概念たる「天皇の大樹」のよって立つ土壌、それはすでに腐敗しきっていたのである。

「新庄命題」のしめすところ、日本書紀の実体、その「作り方」は次のようだ。

(1)九州王朝の史書を「原本」とした、その「転用」である。

(2)そのさい、「吉野」という、九州(筑紫)と近畿(大和)との“共通地名”をキイ・ワードとしている。

(3)その「転用」によって生ずる、「その他の矛盾」は“気にせぬ”という、不器用さである。

(4)たとえば、「吉野紀行」を(大和の吉野にふさわしく)春(二〜三月)の桜の季節に“集中”させる、というような“気づかい”をしていない(或いは「二〜三月」の紀行だけを残す、など)。

(5)持統八年には存在しない「丁亥」を「丁卯」に改めること、などもしていない。なぜか。

(6)おそらく、問題の「真相」は次のようではあるまいか。

(a) 七世紀末の人々(インテリ)は、九州王朝の軍事行動の記事を“知って”いた(九州王朝の史書)。

(b) その記事を“そっくり”持統紀に「移す」ことによって、「七二〇」(日本書紀成立)以降は、

「持統紀の“吉野紀行”が『正』の史実であり、それと“そっくり”だった九州王朝の軍事的・政治的『吉野紀行」は『偽』とする。」

この立論に立つことの、正面からの「宣告」だったのではないだろうか。

以上を要するに、その手法は、

「大胆にして露骨、そして不器用」

という他はない。これが結論だ。

大化改新詔の先頭は、「八月の丙申の朔庚子に、東國等の國司を拝す。」からはじまっている。第一回の詔勅である。次いで、第八回も「三月の癸亥の朔甲子に、東國の國司等に詔して曰のたまはく」とあり、第九回も「辛巳に、東國の朝集使等に詔して曰はく」となっている。全十六回の詔勅中の三回にすぎないとも言えるけれど、他に同類の表現(西・南・北国)はないから、やはり突出した表記(分野)と言わなければならない。

しかも、第五回には「改新之詔」の言葉と共に、「畿内」の定義が記せられている。

「凡そ畿内は、東は名墾なばりの横河より以来、南は紀伊の兄せの山より以来、此を制せと云ふ、西は赤石あかしの櫛淵より以来、北は近江の狭狭波の合坂山より以来を、畿内國とす。」

この「畿内國」を原点として「東国」を指すとすれば、当然「西国」も必要だ。中国や四国や九州である。しかし、それはない。いくら学者が近畿地方より東の、東海、北陸、さらに関東地方の“重要性”を説いてみても、それらは結局、「西国、指示」の無用性の“証明”にはなりえないであろう。やはり“半端”なのである。

しかも、この「畿内國」定義のすぐあと次の文面がある。

「凡そ畿内より始めて、四方の国に及いたるまでに、」

だ。とすれば、ここには、

「東国=四方の国」

という概念がしめされている。なぜか。その答えは一つ。

「これらの詔勅の“原文面”における原点は九州である。」

九州を原点とすれば、この「東国」はすなわち「四方の國」となる。何の問題もないのだ。

このような、一見不自然な“原形”を、そのままの形で、この(日本書紀の)編集者たちは、あえて「保存」しているのである。「九州王朝」の概念を「アウトサイダー」とし、その「歴史書」の存在に対して、“ほほかむり”してきた、従来のすべての論者には、夢にも見ざる世界であった。かつて東京で行われた(古田と共にした)「共同研究会」のさい、この「東国」問題についての“発言”があったけれど、そのさいは「問題の発展」には至らなかったようである。(注)

(注)古賀達也氏による。共同研究会は、多元的古代研究会、関東の高田かつ子さんを世話役とし、毎回わたしの参加した会。一九九二〜一九九四年(全18回)文京区民センターにて。

一

従来から不審とされてきたところ、項に十六個もの詔勅、それも長文の、それは大化年間の内容もぎつしりつまった詔勅類がつめこまれている点だ。津田左右吉も、もちろん疑念をいだいた。「六四五」に蘇我入鹿を斬ったあと、その直後に「待ってました」といった具合に、これほどの数の詔勅を一括して“出しつづけ得る”はずがないからである。

そのため、この詔勅類の成立時期をもっと下げて、天智天皇の項(近江令)や天武天皇の項(浄御原令)へもってゆく案(門脇、原氏等)が出されたのである。

二

しかし、わたしは考える。これは日本書紀自身の「構成法」にもと、づくものだ、と。なぜなら、同じ日本書紀の安閑紀を見れば、ここには「屯倉みやけ」記事がぎつしりつめこまれている。二年五月の項である。

「五月の丙午の朔申寅に、筑紫の穂波屯倉」からはじまって、「駿河國の稚贄屯倉」に至るまで、各国二十七個の屯倉が“すしづめ”のように列記されている(その前後にもある)。「歴史事実」の問題として、「二年五月」という限定された時点で、これだけの屯倉をこれほどの各地におくことなど、できるはずもない。これは今までの各家、誰しも感じてきたところだ。これは何か。

辞書類の中に「事典」というものがある。一定の事項を一個所に集めて「読者の便」に供するものだ。「類集」という名の本も、古くから行われて“便”とされてきた。日本書紀はこの「やり方」をしている。それが「安閑二年」という一時点に「おしこまれ」ているから、人の目を“あやまらせ”るのだ。要は、

「歴史書の中身に、『事典』の手法を取り入れている。」

にすぎないのである。

三

わかり切っている話を事新しく書いたのは、なぜか。実は、今問題の焦点、「大化年間」の項に集められた「詔勅群」もまた、右と同じく、一種の「事典」なのである。決して「大化年間」などという「一時点」のこととして“扱っては”ならない。この点、「屯倉」記事と同じである。

「屯倉」記事も、「筑紫」からはじめられ、九州にかなりのウェイトがかけられているように、「九州王朝の屯倉」記事を「九州王朝の史実」から、“類集”して、ここ(安閑二年)に「つめこんで」いるのである。

四

もちろん、この場合は「屯倉」記事とはちがって、「近畿の固有名詞」や「近畿の天皇名」や「近畿の事項」が挿入されている。それは確かだ。しかし、ことの基本性格は、やはり「九州から近畿へ」という一点にある。動かすことはできない。

しかも、その時期は決して「大化二年」という一時期について「九州から近畿へ」とスライドさせたものではない。ひろく、

「七世紀初頭から七世紀末まで」

の詔勅群を一括してここに「類集」していたのである。その目的は何か。

一

日本書紀は、いつ、誰が、誰のためにこれをつくったのか。

自明の問いを、ここに改めて提出することを許してほしい。その答えは次のようだ。

「八世紀(七二〇)に、八世紀(七〇一以後)の人間(元正天皇、舎人親王等)が、八世紀の人間(内外のインテリたち)のために作った。」

自明の回答だが、この回答の中にこそ、日本書紀のすべての「秘密」が隠されている。

八世紀とは、「大宝律令」の時代だ。その「大宝律令」の行われている「現代」(七二〇)のために、その「現代」の「大宝律令」時代を“合理化”し、“美化”するためにこそ、この日本書紀は「作製」されたのである。

この点を明示しているのは、次の著名な一文だ。

「(天智十年春正月)甲辰に、東宮太皇弟(天武天皇)奉宣して、或本に云はく、大友皇子宣命す。冠位・法度の事を施行のたまひおこなひたまふ。天下に大赦す。法度・冠位の名は、具に新しき律令に載せたり。」(天智紀)

右の末尾の「具二載新律令一也。」とは、大宝律令を指す。わたしにはそれ以外の「理解の選択肢」はない。なぜなら、右の、

「具二載A一也。」

という文型のしめすところは(このAについては日本書紀の読者には「周知」である)「それを見てくれれば、委細は明日。」との意をしめす、と理解する他ないからである。

しかし「近江令」や「浄御原律令」の姿、その具体的内容が日本書紀の一般読者にとって「周知」であるはずはない。八世紀(七二〇)の読者(インテリ)にとって「周知」なのは、当然眼前の「大宝律令」以外にない。

二

右の文献の中の「冠位・法度の事」とは何か。

「冠位」とは、推古紀(十一年十二月)に示された「冠位十二階」である。この「大化二年」の詔勅類の中でも、(十一)の「甲申に、詔して曰はく、」(大化二年三月二十二日)には、同一の「冠位十二階」にもとづく「墓の規模」がしめされている。

これに対し、「大宝律令」の場合、「冠位の名」はもちろん「正一位〜従六位下」である。推古紀以後も、「大織冠」とか「正大壱」など、次々と変化した。けれども、ここでは、

「『正一位』という現在の官位の“淵源”はこの「冠位十二階」の歴史にある。」

との主張。その立場の表明である。

三

「法度」も同じだ。大化年間に「連続展示」された「詔勅類」を指している。

「このような(七世紀代の)詔勅類を歴史的背景として、大宝律令は出現しえた。」

という、「主張」の表明である。

この場合も、「大化年間の詔勅群」(α)と「大宝律令」(β)とはちがう。ちがうからこそ、

「(β)の歴史的淵源は(α)である。」

と“主張”しうるのだ。

日本書紀の著述者たちにとって重要なのは、「過去」の場合ではない。あくまで「現在」の「大宝律令」の“正当性の証明”なのである。

天智天皇と天武天皇という、「新しき、絶対の権威」の名によって、現在の「大宝律令」の“合法性”を支えようとする。そのための努力なのである。

一

この「大化改新詔」のハイライト、それは「公地公民」問題だ。

従来の「大化改新詔」論の基本、それはこの詔の目指すところが「私地私民」を排し、「公地公民」の樹立を宣告するところにあった。 ーーこれが共通見解である。

この問題をめぐる論争は、文字通り百花繚乱だ。経済史、法制史から社会史、日本古代史に至るまで、すでに明治以来、大正・昭和、その戦前から戦後まで、もちろん「郡評論争」以降も一段と「鋭さ」と「華やかさ」をましてきた、といっていい。

そのすべての一点一点、精細に吟味して、一つひとつ再批判する。それがわたしにとっての責務、なすべき道であろう。

しかし、それは次の機会にまわし、今はストレートに、ことの筋道、その本道を「大わく」においてしめしたいと思う。

二

問題は、「私地私民」(α)及び「公地公民」(β)の意味だ。従来の「通解」では、「私地私民」とは豪族たちの領地と領民、「公地公民」とは天皇家の領地と領民。その意となろう。

けれども、その場合、その「豪族」を蘇我氏の一党とした場合、はたして歴史上経済史上の事実は、そのような展開の事実をしめしているのだろうか。 ーー全く「否」だ。

なぜなら、七世紀後半も、蘇我氏ないし藤原氏の時代だ。その点、八世紀になっても変わらない。いよいよ「藤原氏専横」をきわめたこと、周知のとおりである。

それゆえ、ことの「事実」と「詔勅群」のしめすところとの「大きな誤差」の前で専門家は悩んだ。迷った。その結果、おびただしい論文群の一大生産となったように思われる。

この一事こそ、実は日本書紀の真に「目指した」ところを暗示していたのであった。

三

五〜六世紀の北魏になって作られた「魏書」、この一書が日本書紀の「モデル」となった。最大の先範だったのである。この点、すでにくりかえしのべたところであるけれども(『なかった』第四号、三九頁など)、今、その要点を簡約しよう。

(1)鮮卑が南下して長安と洛陽を占拠し、北魏を創建したとき、その初代は太祖道武帝であったが、当人以前の各代、

成帝毛から昭成帝 什翼健*

健*は、人偏の代わりに牛編。JIS第3水準ユニコード728D

として、すべて「〜帝」の形で記されている。日本書紀もまた、「七〇一」の文武天皇以前を「神武〜持統」の間を「〜天皇」と記した。

(2)「魏書」はその背表紙に「魏書紀」と共に「魏紀」と記している。日本書紀が続日本紀で「日本紀」と記されているのと、同一である。

(3)その記載する神話、説話にも、両者相類似するところが少なくない。たとえば「鮮卑と魏・西晋、両者の一大交流」と「神功皇后(倭国の女王)と魏・西晋の一大交流」なども、重要なその一脊柱である。

周知のように、日本書紀はこの神功紀の「創出」こそがその「編年の基点」とされているのである。

四

今、肝心の問題は次の一点だ。

鮮卑は、旧西晋の地(黄河流域)を占拠し、その土地と領民を「北魏」の地とした。彼等の場合、騎馬民族であったから、「馬群の管理」が重視されている。

ともあれ、従来の「西晋の朝廷の領地と領民」はすでに「私地私民」とし、それに代る「北魏の支配」を以て「公地公民」とした。これに従って日本書紀は「七〇一」以前の(九州王朝関連の)領地と領民を一切「私地私民」とし、それに代る「近畿天皇家側の天皇家や藤原氏たちの豪族」のものを「公地公民」としたのである。

このような理解からすれば、「七〇一」以降、いよいよ「藤原氏の支配」が拡大されたとき、これこそ「公地公民」の徹底であり、その実現だったのである。

このような「八世紀の公地公民制」は、決して(元正天皇や藤原氏等の)“勝手気まま”に非ず、あの天智天皇と天武天皇の間で交された「施行」の公約の「実現」に他ならない。 ーーこれが日本書紀最大の目途、達成目標とすべきところだったのである。

一

「詔勅群」の(十一)には、各位の「墓の大小」問題が宣告されている。「大化二年三月十二日」だ。

「夫れ王より以上の墓は、其の内の長さ九尺、濶さ五尺。其の外の域は、方九尋、高さ五尋。」

から

「大仁。小仁の墓は、其の内の長さ九尺、高さ濶さ各四尺。封つちつかずして平ならしめよ。」

まで、「上臣と下臣」「大禮〜小智、大仁」と各位による「墓の規模」の大小が細かく規定されている。

これは真実(リアル)か。 ーー否。全く妥当していないのである。

今、右の規模の実定値をしめしてみよう。

尋=六尺(約一・八メートル)

尺=約〇・三メートル

九尋=五四尺=一六・二メートル

五尋=三〇尺=九・〇メートル

九尺=〇・三×九=二・一メートル

五尺=〇・三×五=一・五メートル

すなわち、縦一六・二メートル、横九・〇メートルの小規模の円墳(または方墳)である。

二

これに対し、近畿の天皇陵は次のようだ。

〈I〉 孝徳天皇陵(上ノ山古墳) ーー「葬干大坂磯長陵」(日本書紀)、「大坂磯長陵在河内國石川郡。兆域東西五町。南北五町。陵戸六烟。」(延喜式)、「大阪府南河内郡太子町山田上ノ山。直径三五メートル、高さ七メートルの円墳。」(太平塚古墳説なら、径三〇メートルの円墳)(大阪府教育委員会、山本彰)。

〈II〉 天武持統天皇陵(野口皇おうノ墓古墳) −−「(持統二年十一月)葬干大内陵〈天武陵〉(日本書紀)。(大宝二年十二月二十六日)大内陵、合葬。檜隈ひのくま大内陵「在大和國高千郡。兆域東西五町、南北四町、陵戸五姻、」天武・持統天皇合葬、(延喜式)高市郡明日香村野口、八角墳(対辺長約三九メートル、一辺約一六メートル、墳頂部の対辺長約一七メートル、高さ約七メートル。)(榛原町教育委員会、柳澤一宏)(『天皇陵総覧』新人物往来社)

以上、いずれも、大化二年の「詔勅群」(十一)の「墓の大小」の規定に合致していない。いずれも、かなり「より大」なのである。右の中、「天武・持統天皇陵」の場合、「盗掘」(「何不畿乃山陵記」)によって右の合葬陵であることの確認されたケースであるだけに、この陵墓のスケールとの“落差”は重大だ。この「大化改新詔」の墓の規模とは一致しないのである。

三

この点、「天皇陵」以外の、近畿の古墳(七世紀後半)とも、同じだ。

(1) 菖蒲池古墳 橿原市菖蒲町、方墳、全長六m以上、幅二・五m(七世紀中頃)

(2) カナヅカ古墳 明日香村大字平田、方墳、一辺約三五m、高六〜八m(七世紀中頃)

(3) 牽牛子塚古墳 明日香村大字越、八角形墳、対辺長一八・五m、高約四m(七世紀後半)

(4) 東明神古墳 高取町大字佐田、八角形墳、対角長約三〇m、高二m以上(七世紀後半)

(5) キトラ古墳 明日香村大字阿部山、二段築成の円墳、径一三・八m、高三・三m(七世紀末〜八世紀初め)

(6) マルコ山古墳 明日香村大字真弓、二段築成の円墳、径約一五m、高約五・三m

(7) 高松塚古墳 円墳、径二〇m、高約三・五m(七世紀末〜八世紀初め)(以上、明日香村教育委員会編集『飛鳥の古墳 ーー飛鳥の読みの世界』)

(8) カズマ山古墳 明日香村大字真弓、長方形墳、東西約二四m、南北一八m以上、高四・二m以上(七世紀後半)(現地説明会資料、伊東義彰氏による)

以上、いずれも、「大化改新詔」のしめす「墓の大小」とは、全く“別物”と言わざるをえない。

四

すでに横山浩一氏(九州大学教授)は、この「大化二年の墓の大小」(「薄葬令」)問題を墳型、墳高等から推定して、

「この薄葬の詔を起草いたしました人物、この人物は古墳築造についての実際的な知識をもたなかった。古墳をみずから設計したこともないし、また施工にたずさわったことのない人物であることは、たしかなようです。」(「考古学上から見た七世紀」『大化改新と東アジア」山川出版社、一九八一年、一〇八頁)

と言う。前述のように、「近畿の天皇陵や古墳の現状」と合致しない「事実」をふまえての立論と思われる。

しかし、この「舞台」を一転させ、九州の古墳と比較すれば、ことは一変する。九州の場合、近畿のような大型古墳はない。ことに六世紀後半や七世紀ともなれば、大型古墳はほとんど見られないのである。

九州の古墳のこのような姿は、九州王朝を囲む、当時の東アジアの軍事情勢から見れば当然である。五〜六世紀の、高句麗と倭国、新羅と倭国との関係、また七世紀における隋・唐との関係、その軍事的緊張から見れば、倭国側が「大古墳」を作りえないこと、当然である。九州の古墳状況は、この「現実」とよく一致していたのである。

五

この「墓の大小」問題は、「冠位十二階」の「真偽」のテーマと「不可避」的に相関関係をもっている。

階書のイ妥たい国伝には、次の記事がある。

(α)「内官に十二等有り。一を大徳と曰い、次は小徳、次は大仁、次は小仁、次は大義、次は小義、次は大禮、次は小禮、次は大智、次は小智、次は大信、次は小信、員に定数無し。」

これに対し、日本書紀の推古紀(十一年)には、

(β)「(十二月)始めて冠位を行ふ。大徳、小徳、大仁、小仁、大禮、小禮、大信、小信、大義、小義、大智、小智、并せて十二階。」

とある。

この(α)と(β)とは、当然ながら別ものではない。本来は「仁義礼智信」の五徳目にもとづいた(α)の形だ。それが何等かの理由(教学上その他)で(β)に修正し、変更された。(旧)と(新)の関係、当然、同一王朝間の官位である。

では、それは「九州王朝の官位」か、それとも「近畿天皇家の官位」か。この問いに対して、これらの「冠位と墓の大小との相応問題」から見れば、やはり「近畿天皇家の官位」ではなかった。「九州王朝の史書からの転用(盗用)」だった。ここでも、

「死せる人間の墓は、生ける王朝の生き証人」だったのである。

(この問題と「連動」すべき「十七箇条の憲法」の問題は、別に詳述する。)

一

日本書紀は「九州王朝の史書」からの「転用」に満たされている。この興味深いテーマの、もっともシリアスな事例に触れてみたい。それは、「詔勅群」が続出されたという、「難波宮」、すなわち「難波長柄豊碕」問題である。

「(大化元)十二月の乙未の朔癸卯に、天皇都を難波長柄豊碕に遷す。」(孝徳紀)

これは現在、大阪市東区法円坂町の宮殿遺跡がそれに相当する、とされている。山根徳太郎氏を中心とする発掘であった。

第一期 ーー 白雉三年に完成した難波長柄豊碕宮

第二期 ーー 天武天皇の時に改造された朱鳥元年正月に焼けた難波宮

第三期 ーー その後再興された難波宮

第四期 ーー 神亀三年から天平六年までに改造され、延暦十二年に廃止された難波宮に相当(推定)

(日本書紀、下、補注25 -- 三)

以上である。

二

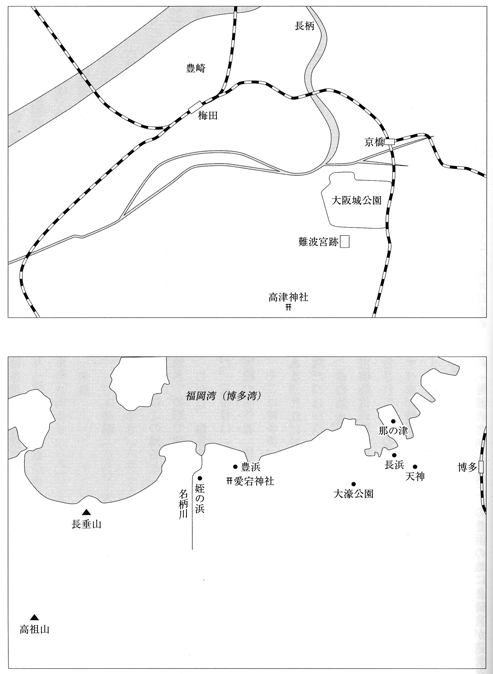

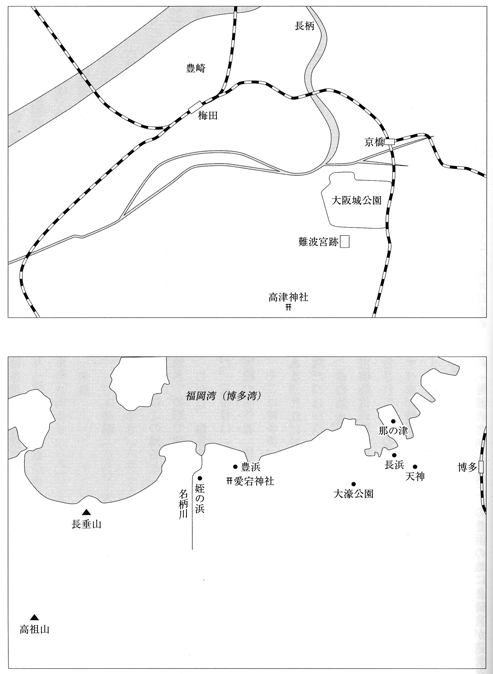

しかし、ここに不審事がある。現地(大阪市)の現地名と、右の遺跡が対応しないのである。

(1) 「難波」は、大阪湾岸の一般的名称であろう。

(2) 「長柄橋」は、梅田(大阪駅)の東北に、広大な長柄橋があり、この地域の地名である。

(3) 「豊崎」は、梅田の東北側にある。

(4) 「難波宮」は、大阪城の南側(法円坂)にその遺跡がある。

ところが、(2)と(3)とは、ほぼ“隣り合って”いるけれど、その(2)(3)と(4)の難波宮とは約二キロ離れている。右の(4)の遺跡は、到底「難波の長柄の豊碕宮」とは言えない。(この点、改めて詳述の予定)

三

これに対して福岡市には、これによく対応すべき地名分布が存在する。

まず、難波。博多湾岸の那の津は有名だが、難波は「ナニワ」であり、「ニワ」は“広い場所”であるから、「ナのつ」と「ナニワ」とは一連の地名である。明治前期の字地名表にも、「難波」の旧字名が存在する(「難波屋」などの商店も実在)。

次に長柄。福岡市西区役所の西側には名柄(ながら)川が流れ、姪の浜近辺には名柄団地(また名柄野団地)がある。かつては名柄町があったという。西には長垂山、東には長浜があり、この名柄も「長柄」と表記した可能性がある。訓みは同じく「ながら」である。

次に「豊碕」。この名柄川に囲まれた形の岩山の高地(字名は鷲尾)に愛宕(あたご)神社がある。この岩山の高地は北の博多湾側の豊浜に向って突出している(この点、「崎」より「碕」という字面にふさわしい。大阪の「豊碕」は低地の湿地帯)。

四

従来はこの地名と「難波の長柄の豊碕」という“三段地名”の形で理解してきた。

しかし、地名は「難波の長柄」という二段地名で十分だ。三番目は「豊碕宮」という宮殿名ではあるまいか。宮殿の居住者(権力者)側の命名である。

そこは博多湾、豊浜に向って突き出した岩頭の広場である。これに対し、「豊碕宮」と命名したとすれば、当然だ。

この地(愛宕あたご神社)からは、弥生時代(若干)につづく古墳時代以降には、かなりの出土があり、出土遺跡が報告されているのである。そしてここが博多湾全体を俯瞰すべき、絶好の軍事的要地であったこと、疑いはない。

紫辰殿中心の太宰府の都域は、(奥宮としての太宰府領域に対して)海岸部の博多湾岸の軍事的要地として、この「難波の名柄(長柄)」の豊浜の地に豊碕宮が造営されたものと思われる。「裏」の有明海に対する「表」の博多湾岸、それが九州王朝の中心領域のもつ“二つの海域”だったのである。

一

「大化改新」を論ずるとき、回避できぬ基本テーマがある。それは「大化」という肝心の年号は、他でもない九州年号中の「最末年号」だという点なのである。

(α)(九州年号)

大化 六九五〜七〇〇(大化七年は七〇一の三月二〇日まで)

(β)(日本書紀)

大化 六四五(六月十九日)〜六四九(大化六年は二月十五日まで)

右が「共に成立することなど、ありえないこと、当然である。今、すでに「評と九州年号と都督」という三者合致の原理により、「九州年号の実在性」が確認された現在、それを裏返せば、

「日本書紀の『大化』は“偽号”である。」

という命題が不可避となろう。

しかも、九州年号の「大化七年」という最末年はすなわち、「大宝元年」だ。すなわち「大宝律令」こそ、「大化の改新」そのものなのである。

その「大化の改新」を四十五年“引き上げ”、「六四五」においた。それがこの「偽号使用」の仕組みなのであった。

二

この点、他の二つ、「白雉・朱鳥」もまた“同類”であろう。

白雉

九州年号(六五二〜六六〇)

日本書紀(六五〇〜六五四)

朱鳥

九州年号(六八六〜六九四)

日本書紀(六八六)

「大化」の場合とは異なり、時期がほぼ接近しているけれど、「同一」ではない。

いずれにせよ、九州年号の方が真実(リアル)だ。年号というものの性格上、「連続年号」であることが筋である上、先述の「評・九州年号・都督」一致の原理に立つ限り、そのように考える他はない。

三

なお、この「日本書紀、三年号」中、「大化」だけが飛びはなれて、“本家”の「九州年号」の「大化」と“異なる時期”におかれたのは、なぜか。その基本は次の一点だ。

「日本書紀の『大化の改新』は、大宝律令(すなわち九州年号の『大化の改新』)の歴史的背景(淵源)をしめす。」

という意義である。言いかえれば、大宝元年は大化七年(三月二十一日まで)であるから、この大宝元年の一大変革(「評から郡へ」)は、当時(七〇一の頃)、文字通り「大化の改新」と呼ばれたはずだ。九州年号による呼称だ。

これに対して、

「現在、言われている『大化の改新』の淵源は、すでに中大兄(天智)・中臣鎌足(藤原)の頃定められたところ(「詔勅」)であり、その施行であり、(形を変えた)実現であるにすきない。」 ーーこれが日本書紀の王張だった。“偽られた史実”だったのである。そのために、当時(七〇一)万人周知の「大化の改新」の一語が、歴史をさかのぼらせ、そこに「偽用」されたのである。

これこそ、従来の、おびただしい、すべての「大化の改新」論者の夢にだに見ざるところ、その真実なのであった。

一

最後の問題に入ろう。

大化年間の「詔勅類」の「時期」(六四五)に関しては、疑う論者はあるけれど、「入鹿暗殺」(六四五)については疑う論者をほぼ見ない。けれども、はたしてそうか。

先の「大化の改新」称呼の“五十五年遡行”といった手口からすれば、それと“結合”された形の「六四五」もまた、決して「絶対」とは称しえないのではあるまいか。

この「六四五」の干支は「乙巳いつし」である。その「一巡あと」の「乙巳」は「七〇五」、唐の則天武后の崩御の年である(一月)。

七世紀後半、倭国が唐国、そして唐軍の影響を深くうけたのは周知のところ、しかし、その「唐」とは則天武后の時代(六八四〜七〇五)なのである。その一巡前の「六四五」の「乙巳」に、「皇極女帝の退位」が起っている。これははたして「偶然の一致」なのだろうか。

「結合」された「詔勅類」と同じく、この「乙巳」もまた、則天武后崩年の「乙巳」を原点として「一巡」して算出されたという可能性なし、とは断じえないのである。

二

わたしがすでに『失われた九州王朝』で分析したテーマがある。「舒明三年(六三一)」問題だ(四六二頁)。

日本書紀に、

「三月の庚申の朔に、百済の王義慈、王子豊章を入りて質す。」

ところが義慈王の即位は、唐の貞観十五年(六四一)であり、右の記事は成立不可能である。三国史記は中国(唐)の記事と対応しており、こちらが大きく「誤記」しているとは考えにくい。

とすれば、日本書紀の方の年時記載が、少なくとも「六二九→六四一」の「一二年分が“上にずれている”と考える他ない。この点の分析と指摘であった。

この点をさらに突きつめると、日本書紀の、

舒明元年(六二九)〜十三年(六四一)

の全体が、十二年下がり、

六四一〜六五三

であることとなろう。

このような「年時下げ」は、当然ながら、今問題の「大化元年」(六四五)」にも、当然「波動」し、「連動」しないこと、不可能と言う他はない。 すなわち、

六五六〜六五七

の間にある。白村江の直前の時期である。もちろん「起点」の「乙巳」(六四五)が「則天武后の崩年」にともなう「偽りの定置」であるとれば、出発点の「六四五」にともなう、この計算結果も、必ずしも「不動」ではない。しかし、肝心の「六四五」が、実はさに非ず、「白村江の戦い」の前後へと“移置”さるべき可能性、それは大なのではあるまいか。

従来の理解では、「乙巳の変(入鹿斬殺)」が行われた場所は、飛鳥の板葺宮とされてきた。

「(皇極四年、六四五、春正月)舊本に云はく、是歳京を難波に移す。而して板葺宮の墟と為らむ兆なりといふ。」(二六〇頁)

従来はこれを、先の「難波長柄豊碕への遷宮」と“同時期の同事件”と見なしてきた。しかし、それなら、この「皇極紀」に「舊本」とか「是歳」とか別述する必要はない。例の「入鹿斬殺」はこの年の「十二月」であるから、実はその前に、すでに「難波・長柄の豊碕」への遷宮があった。 ーー「旧本」ではそのように書かれていた。それをこの「新本」(現・日本書紀)では、“改めた”というのである。

このことは、次の可能性を意味する。

「『入鹿惨殺』が行われたのは、『難波長柄豊碕』の中、もしくはその近傍ではなかったか。」

このテーマである。その時間帯は、「白村江の戦い」の直前(あるいは近辺)とする。それが、いわゆる「旧本」の、本来の姿だったのではないか。

白村江の戦いの直前(あるいは直後)に、博多湾岸に突出し、これを見下ろす軍事的拠点、「難波の長柄の豊碕」もしくはその近傍において、この惨劇が行われたのではないか。これが今回の結論の指し示す方向である。

問題はさらに急進展をしめした。以下、その要点を明記したい。

(1)博多における、真の「難波長柄豊碕」の“近傍”にも、「飛鳥」がある。九州の福岡県小郡市の「飛鳥」である。現在は「飛島(とびしま)」とされているが、明治前期の「字地名、調査」によれば、

「飛鳥(ひちよう)」

とされている。「飛鳥(あすか)」という地名を、(近畿天皇家の“出身地”としての「大和の飛鳥〈あすか〉」と「同一地名」であることを)“はばかった”ものと見られる。

すでに、江戸時代初め、ここに流れている川「徳川」を「得川(とくがわ)」と“改字”した。徳川幕府に“はばかった”のである。

徳川家が「国家安康」の鐘銘(方広寺)に“こじつけ”て、豊臣家(秀頼)を攻撃し、滅亡させた「先例」に“おびえた”ものと見られる。「飛鳥→飛島」の改字もまた、同一の類例である。

「あすか」は「あ(接頭語)」プラス「す」(巣。動物や人間の住む場所。「須磨」や「鳥栖とす」の「す」)。「か」は“神聖な、神の給うた水”の意(「言素論」『多元』所収、参照)。

この福岡県には「明日香皇子」が“祭られ”ている(万葉集には、なし。「明日香皇女」のみ。『古代史の十字路ー万葉批判』『壬申大乱』参照)。

(2)「入鹿暗殺」が「蹴鞠けまり」の場で“プラニング”されたこと、著名である。この「しゅうきく」の儀は、中国ですでに天子や貴族の“あそび”として、日本に“輸入”されたものである。では「大和の飛鳥」はそれに“ふさわしい”か。これが基本の「問い」である。

(3)同じく、天子や貴族の「遊び」として“輸入”されたものに、「曲水の宴」がある。“曲りくねった水路を造成し、上流から酒盃の流れてくる間に「詩」(中国では漢詩。日本では和歌。)を詠む遊び”である。

先年、この「九州の飛鳥」のそば、久留米市の郊外で、「曲水の宴」の遺構が発見された。八世紀あるいは九世紀の「時間帯」に“比定”されているが、その“始源”は、「国衙」の地に“ふさわしく”はない。朝廷(九州王朝)の場、七世紀にこそ“妥当”しよう。これに対し、「大和の飛鳥」には、あれほど周密な、“国を挙げ”ての発掘事業にもかかわらず、この「曲水の宴」の痕跡は発見されていない。

(4)同じく、「鷹狩り」は、中国から“輸入”された“天子と貴族の遊び”である。その「鷹たか犬」と「鷹匠たかじょう」が「筑後」から「大和」へと“献上”されている(八世紀、正倉院文書、天平十年)。

すなわち、七世紀代において、「大和」には“訓練された鷹犬”がいず、あるいは“足り”ず、“プロの技術者”もまた、同じだった。

この事実はすなわち、七世紀の筑後が「鷹狩り」という、中国から輸入された「天子と貴族の遊び」の地だったことを証明する。しかし、「大和の飛鳥」には、その痕跡がないのである。

(5)久留米の近くに「正倉院」(α)という「字地名」がある。大和の(奈良県の)「正倉院」(β)と、どちらが“早い”か。この問題だ。

八世紀において著名な、「大和の正倉院」が“実在”してあと、一地方(筑後)に「正倉院」という名の建物が建てられ、その「字名」が残る。こんなことがありえようか。 ーー「否」!

逆なら、ありうる。七世紀に、筑後に「正倉院」があったが、八世紀になって(七〇一以後)、大和に「正倉院」が建造されてからは、筑後の建造物は廃絶され、「字地名」のみが残った。 ーーこのケースなら、“ありうる”のだ。

「蹴鞠」の「まり」も、「鷹狩り」の道具類(笛など)もまた、この「正倉院」に保存されていたのではあるまいか。そして「曲水の宴の酒盃」類も。

(6)一つの「決め手」がある。斉明天皇が九州の筑紫(福岡県)の「朝倉」で没したこと、著名である。では、斉明天皇“ひとり”この地に至って、没せられたのか。 ーーありえない。当然、中大兄皇子(天智天皇)も、中臣鎌足(藤原鎌足)も、そして蘇我入鹿もまた、この地(朝倉)に来ていたのではないか。すなわち、「九州の飛鳥」(小郡市)の“近傍”に、彼等は「集結」していたのであった。

(7)二つ目の「決め手」がある。「蹴鞠」の件の直前、中臣鎌足(鎌子連)は「三嶋みしま」にいた、という。

「(皇極三年春正月)疾やまひを稱まうして退まかりいでて三嶋みしまに侍はべり。」

この三嶋は、従来「大阪府三島郡」と解されてきた(岩波、古典文学大系本、二五三ぺージ、注二三)。現在の高槻市近辺である。わたしの家(向日市)からも、遠くはない。

それなのに、その同じ頃(三年正月乙亥の朔)に、例の「蹴鞠の儀」がはじまる。ところは「法興寺」(飛鳥寺)である。

しかし、

「河内の高槻から、大和の飛鳥まで」

は決して“近く”はない。今なら「車」でたやすく往来できるかもしれないけれど、「歩いて」では、一両日、下手をすれば、「二〜三日」かかるのではあるまいか。遠すぎるのである。

しかし、「九州の飛鳥」の場合、

「上座(かみつあさくら) ーー 三島」(和名類聚砂)

とある。この「三島」は、問題の「飛鳥」に“近い”のだ。しかも、斉名天皇の没せられた「朝倉」の中なのである。

この史料事実を見たとき、わたしはことの真相を知った。「蹴鞠の儀」が行われたのは、決して「大和の飛鳥」ではない。この「九州の飛鳥」であった。これ以外には、ない。

(8)三つ目の「決め手」がある。この「入鹿暗殺」は、

「三韓の調を進らむ日」(皇極四年、六月八日)

だった、という。すなわち、当時の「倭国」の中心王朝の所在地、それがこの「飛鳥」なのである。

すでに、「評と郡、そして評督と都督、そして九州年号」が、同じ「七〇一」で終結し、交替していたことを、わたしたちは知った。すなわち、七世紀に「評の時代」の権力中枢は、筑紫(太宰府と筑後)の地だったのである。

とすれば、「三韓の調の至るべき地」、それはどこか。

ーー決して「大和の飛鳥」ではない。「九州の飛鳥」の地だったのである。

ーー以上をもって、「三個の決め手」となす、と。わたしはそう考える。

(補)なお、九州王朝の(百済の求めに応じた)対唐、参戦派としての「甲派」(斉明天皇や蘇我氏)と融和派としての「乙派」(中大兄皇子や中臣鎌足等)との両派の対立抗争の経緯については、さらに他の機会において詳述したい。

今般の新聞報道(二〇〇八年三月二十七日)で、「入鹿邸遺跡」として報ぜられた、当の現地において「現地説明会」を聞いた。直木孝次郎さんとも、久しぶりにお会いできて、うれしかった。御壮健である。

けれども、わたし自身の認識では、やはり、右の「三つの決め手」をくつがえすものとはならなかった。逆に、それに対する確信を深うしつつ、帰京したのであった。次号に詳述したい。(「古田史学の会」の水野孝夫(父子)、飯田満麿、伊東義彰氏等と行を共にさせていただいた。)

(補1) 博多湾岸の「難波の長柄の豊碕」は、九州王朝の別宮であり、最高の軍事拠点である。ここにおいて「評制」も樹立された可能性がある。もちろん「九州王朝の評制」である。

「近畿の(分王朝の)軍」を率いた近畿分王朝の面々(皇極天皇・中大兄皇子・中臣鎌足・蘇我入鹿等)は、この「九州王朝の別宮」に集結していた。その近傍において「入鹿刺殺」の惨劇が行われたこととなろう。

(補2) 九州年号(二中歴)の冒頭は、「継体」である。目本書紀の継体紀の詔勅には「継体の君に及びて」(二十四年春二月の勅)の表記がある。

ここに「露出」している「継体」は、九州年号の「継体」であり、この「継体の君」は九州王朝の天子である。それを“盗用”し、近畿天皇家の固有名詞を“挿入”して「転用」しているのである。たとえば、「磐余彦いわれひこ」といった、近畿大和の天皇名が“挿入”されている。

この点、すでに日本書紀では、雄略紀(二十三年八月)の詔は、隋書の「高祖帝の遺詔」(仁寿四年七月)が「転用」されている。これと同類である。

(補3) 元嘉暦(南朝の暦)と儀鳳暦(北朝〈唐〉の暦)の併用問題については、別述する(日本書紀、持統四年十一月)。

(補4) 従来説を詳しく分析したものとして、吉川真司「難波長柄豊崎宮の歴史的位置」(『日本国家の史的特質 古代・中世』思文閣出版、一九九七年五月、所収)がある。

ーー右は「詔」と「制」等。頁数は日本古典文学大系(岩波書店)による。「第〜」表記は古田。

時の止まった歴史学 ーー岩波書店に告ぐ 古田武彦 へ

橘諸兄考 -- 九州王朝臣下たちの行方 西村秀己

金石文の九州王朝 ーー歴史学の転換 古田武彦

第一篇 国造制の史料批判 出雲風土記における「国造と朝廷」 『よみがえる卑弥呼』へ

ホームページ へ