はじめに

本稿は「論争」のための論文とは言いえないであろう。

なぜなら、学問上の「論争」が成り立つための基礎条件は、対立する両者、AとBにとって、根本をなす史料が同一であること、この一点に他ならない。

たとえば、古事記について論ずるさい、Aが「古事記」と見なしているところの史料αと、Bが「古事記」と見なしているところの史料βと、全く別物であったとすれば、両者の「古事記」に対する見解が対立していたからといって、両者の間に実質ある「論争」を展開することなど、およそ不可能に近いからである。

本稿の主たる対象をなす一方の史料は、「和田家文書」と呼ばれる文書群の中、「明治写本」とわたしの呼ぶところのもの(史料M)だ。

他方の基準史料、それは「和田喜八郎氏の自筆史料」である。(史料W)

この「M史料」と「W史料」の両者が同一人の筆跡か否か、この一点の判別こそ、本稿の中心課題、唯一のキイ・ポイントなのである。

ところが、わたし(及び「真作」説の立場に立つ人々)の「α・β」と見なす両史料と、いわゆる「偽作」説の立場に立つ論者が「α・β」と見なす両史料(のほとんど)とは、全く別史料(「α'・β'」)なのである。

これでは、学問上の「論争」、客観的にして、実(み)のある「論争」など、到底望みがたいところと言わねばならぬ。

換言すれば、いわゆる「偽作」論者は、“和田家文書に非ざるもの”を「和田家文書」と称し、「和田喜八郎氏の自筆」に非ざるものを、「同氏の自筆」と称してきたのである。

その点から言えば、本稿のような「筆跡判定上の批判」自体、不要とも言いうるのであるけれど、今は後世の読者のために、いかにして最近の「偽作」説の基盤をなした“筆跡判定上の不条理”が生じたか、その方法上、及び判定上の基本を明らかにして、筆跡研究史上の一参考に供したいと思う。

一

第一に取り上げるのは、鈴木政四郎、佐々木隆次の両氏による筆跡鑑定である。その具体的な判定を行っているのは、佐々木氏だ。

一九九三年三月二十二日、青森市で記者会見を行って公表された資料による。(「季刊邪馬台国」51号、一九九三年春号所載)

ここでは「別冊筆跡資料七冊」として次の資料が挙げられている。

1 和田喜八郎氏自筆文

2 「安東船商道之事」

3 「高楯城」関係文書

4 「大泉寺」所蔵文書

5 「東日流六郡誌絵巻」抜粋

6 「東日流外三郡誌」抜粋

八幡書店五巻 平成二年六月一八日刊

六巻 平成二年九月一一日刊

7 「東日流外三郡誌」抜粋

北方新社五巻 昭和六〇年七月二五日刊

六巻 昭和六〇年一二月一〇日刊

補巻 昭和六一年一二月一五日刊

右の1は、先にのべたごとく、「偽作」説側が「和田喜八郎氏自筆文」として“前提”したものであるが、和田喜八郎氏自身をふくむ、わたしたち「真作」説側では、そのように“認められていない”ものだ。従って「いわゆる、『自筆』として、一方が見なした資料」というのが正しい。この問題については、後に詳述する。

次に、この両氏によって「和田家文書と見なされた資料」が、2〜7の六種類であるが、ここでも、見解は別れる。

両氏はこれら六種類とも、いわゆる「和田家文書」と見なされたのである。しかし、わたしたち(和田喜八郎氏をふくむ)の認識とは相反している。

すなわち、2〜4は「和田家文書」(明治写本)に対する「再写本」であり、その「再写」の依頼者(2)や提供者(4)や依頼関係者(3)として、現存者に和田喜八郎氏や藤本光幸氏がある。

これに対し、鈴木・佐々木の両氏は、右の2〜7を一括して、「同一筆跡者」と見なし、これらすべてを、今問題の「和田家文書」そのものと見なす立場である。

もしこれを「再写本」と認識した場合、その大約の「内容」は、「和田家文書」(明治写本)と合致しているであろうけれど、「筆跡」を検証する場合には、全く不適切な対象資料となろう。

この点、一応「和田家文書」(明治写本)の写真版と見なされる「6・7」についてもまた、若干の問題が存する。

A (「和田家文書」(明治写本)の筆跡には、和田末吉と和田長作の「両人の筆跡」が大部分を占めているけれど、なお詳細に観察すると、両人以外の筆跡も、なしとしないのである。その或る者は「末吉以前」の和田権七、その或る者は「末吉・長作の同時代」の筆者(和田家の近親者乃至家族か)のようであるけれど、判明しがたい。ただし、これらの占めるパーセントは多くない。要するに、全体の筆跡を「同一人の筆跡」として処理することは到底不可能なのである。

B なお若干の問題が別に存在する。八幡書店版の所版原本(コピー)を検するに、その中には市浦村史資料篇作製のさい、「浄書」された現代(昭和五十年前後)の筆写者による「写し書き」も含まれているようである。

さらに北方新社版の場合、藤本光幸氏が「手書き」された、苦辛の原稿が「元本」とされたから、その「依拠写本」の一つひとつが「明治写本」ばかりであったか、それとも先にあげたような「再写本」もふくまれていたかどうか、確認しがたい。その量が厖大であること、当時は「版本に対する問題意識」が十分ではなかったこと、この二点からも止むをえぬところであろう。

この点、5の場合が典型的なケースであろう。なぜなら、その「依拠原本」は、右の「再写本」によるところが多かったように見えるからである。近年、この編者(山上笙介氏)の提出された資料そのもの、また和田喜八郎氏の証言も、これを裏づける。

要するに、「5・6・7」とも、未だ「版本の厳密性」に関し、必ずしも十二分ではなかった当時の所産、そのように評して大過なきところではなかろうか。

しかし、この点、特に次の二点を強調しておきたい。

第一、この三本とも、内容上、和田家文書」の版刻として、それぞれ価値をもつことについては、ほぼ疑いがない。

第二、この三本に掲載された「文書の写本」写真については、原則的には貴重であろう。ただ、その一つひとつを、学問上の「筆跡鑑定」の基礎資料とするさいには、右に指摘した諸点について、十二分の注意が不可欠である。

右を要するに、鈴木・佐々木両氏は、「2〜7」の文書について、「同一筆跡者」と見なしているのに対し、わたしは「多元的筆跡者」の立場に立つ。そしてその「多元的筆跡者」は、「1」(両氏が「和田喜八郎氏自筆文」と“見なし”たもの)とは、「同一筆ではない」という見解に立つ(もちろん真の「和田喜八郎氏自筆」とも、全く異なっている)。

以上、いずれの見解が是か非か、客観的に「佐々木氏の筆跡検査に対する、わたしの批判」をのべることとしたい。

〔右で「明治写本」と呼んでいるのは、“江戸末・明治・大正・昭和(十五年頃)”の間の、和田末吉・長作等による所写本を指す。(1) 「寛政原本」が“寛政期を中心にする、前後の時期の、秋田孝季・りく・和田吉次による製作の古写本”を指すのと同様である。この点、わたしの使用用語の定義として明記する。〕

二

以下、逐次、両氏による「筆跡鑑定一覧」における所見を検証しよう。

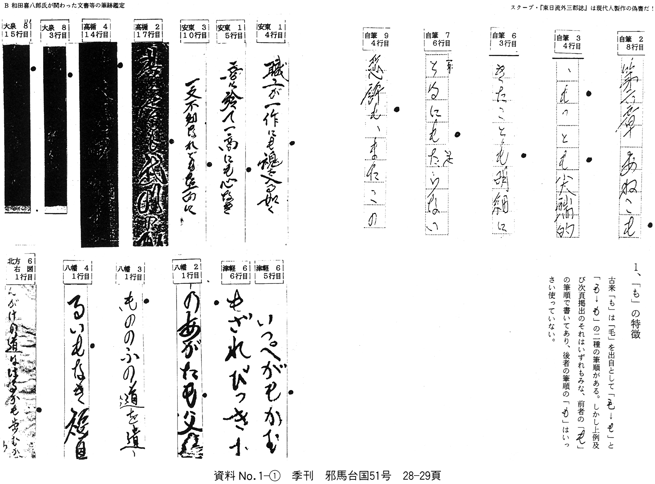

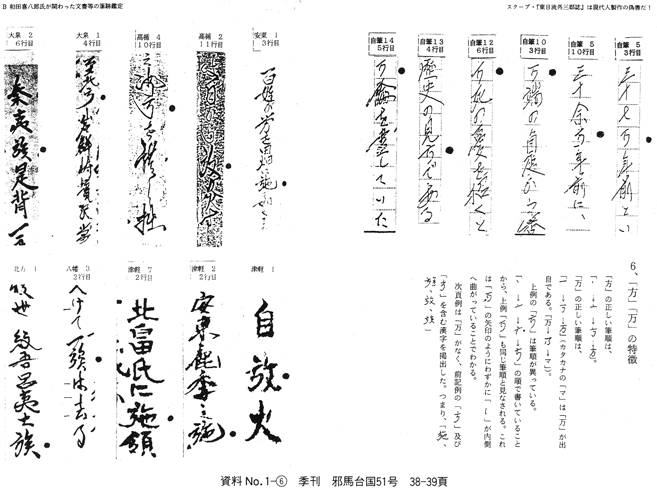

1、「も」の特徴〈資料No.1-①、季刊邪馬台国51号、P28・P29〉

この第一項において当鑑定者による筆跡鑑定の、依拠した方法上の問題点が明瞭に表現されている。

すなわち「も」の字の「筆順」に二種ありとし、「甲」(1、「自筆文」と称するもの)と「乙」(2〜7、いわゆる「和田家文書」とみなされたもの)が、「同一の筆順」に属する事実を以て、「甲」と「乙」が「同一人」である証拠としているのである。

当然、一つの文字の「筆順」は、何種類かがありうる。それぞれ、文字の運筆上、同一の流派の場合、「同一の運筆」であろうけれども、別の流派の場合、「他の運筆」が受け継がれる可能性があること、当然である。

もちろん、そのさい、“この字の成り立ちから見て、この運筆が正しい”と論者が主張することは自由であるけれども、日本の中・近世の文書類において「正しい運筆しか用いられなかった」と主張する者があれば、あまりにも大胆というより“幼稚”な論者であろう。

たとえば、中世の文書(浄土宗系文書・禅宗系文書・日蓮宗系文書等)を見ても、それぞれ文字使用と運筆を異にしていること、周知のごとくである。この点、いわゆる「誤字継承」の問題に関連して、後に詳述しよう。

従って“明治以後の学校教育”において、「一定の運筆」が“正しい”とされたとしても、それは「教育上の基準」に過ぎず、たとえば明治・大正期の人々(和田末吉たち)が、右のような「学校の基準」をすでに遵守していた、と考えるとしたなら、それは“空想”に近い。

いわんや江戸時代、各藩においてすべて「一定の運筆」が守られていたなど、到底考えがたい。各藩に各代表的流派がある上、その「代表」に属せざる“枝葉の流派”もまた、当然存在したと思われるからである。少なくとも、幕府が「一定の運筆以外を許さず」といった類の「禁令」を出したなどとは聞いたことがない。

要は、ここに挙出された「2〜7」とも、「和田家文書」(明治写本)と「再写本」「浄書本」といった「同一系列の運筆群」であることをしめす。「1」の筆者もまた、後述するように、その系列の人(和田喜八郎氏の娘)である。

すなわち「流派の別」(「流癖」)と「個人の別」(「個癖」)の“ちがい”を識別せぬ。この問題だ。

わたしははじめ、このような当鑑定のあり方に、この第一項で接し、「これは、最初の、予備的判断部分であろう。」と思った。ところが、全十項目とも、この種のいわば「流派上の書癖」がそのほとんど、中心主流の位置を占めているのを見て、愕然とせざるをえなかった。

たとえば、「親鸞(A)と直弟子(B)と孫弟子等(C)の間」に、明治以後の「教育上の正しい文字や筆順」に反するものが継承されていること、後に詳述するごとくだ。この両氏流の診断法によれば、「A=B=C」となり、すべて「親鸞の自筆」とされてしまう。笑止と言う他はない。

これに反し、筆跡鑑定上の肝心をなす「個癖」に関しては、ことごとく“看過”されている。

〈その一〉「1」(いわゆる「自筆」2・8行目〜9・4行目)の筆癖として注目されるのは、最初の「自筆2・8行目」の冒頭の「第六章」という三文字にしめされた“右肩上り”の筆癖である。「“右肩上り”であれば、すべてこの人」とは言えないけれど、この人のもつ、特徴的な「一個癖」であることは疑いがたい。それも、“一字だけ、たまたま右肩上り”というのではなく、“三字セットで右肩上り”である点に、特徴あり、と言えよう。

ところが「2〜7」に当る事例(安東・高楯・大泉・津軽・八幡・北方)のいずれにおいても、その筆癖を見ない(ただし、「高楯・大泉」は写真不鮮明。以下ほぼ同じ)。「八幡4・1行目」の「福」が一見それかに見えるけれども、この一句のつづきの現われたところ(「2、『な』の特徴」の八幡4・1行目)を見ると、「福」につづく「島」に関しては、別段“右肩上り”ではない。

また「漢字の三字つづき」の事例として、「6、『方』『万』の特徴」の中の「津軽1」に出ている「自放火」、「津軽7・2行目」の「北畠氏」を見ても、全く“右肩上り”ではない。

さらに「漢字四字つづき」の「安東鹿季」(右の「6」の津軽2・2行目)や「漢字五字つづき」の「紋吾呂夷土族」(北方1)にも、全く“右肩上りの連字”という筆癖の現われを見ない。

このような「個癖」上の差異を“看過”したまま、「1と2〜7」を「同一人」と断じようとするのは、筆癖判定のイロハをわきまえざるもの、失礼ながら、そのように言わざるをえないのである。

事実、「6、『方』『万』の特徴」に挙げられた「1」(いわゆる「自筆」)には、漢字部分が多いのであるが、その全体に“右肩上り”の特徴が見られる。他方の「2〜7」側には、先の「自放火」から「紋吾呂夷土族」まで、その個癖がないのである。

要するに、“両者とも、右肩上りだから同一人”という論法は、もちろん危険であるけれど(それほど、他に例がない、といった個癖ではないから)逆に、これほど、一方は「右肩上り」、他方は「非、右肩上り」の特徴をしめしているものに対し、これを顧慮せず、両者を「同一人」と断ずるのは、何としても暴断という他はないのである。

〈その二〉この点、「1、『も』の特徴」で焦点を当てている、肝心の「も」字についても、「1」と「2〜7」の間には、見のがせぬ特徴がある。「1」(いわゆる「自筆」)の方は、“えびがはねたような、躍り字”である点、この執筆者の筆癖である。

ところが、「2〜7」に当る「安東・高楯・大泉・津軽・八幡・北方」(「高楯・大泉は不鮮明」。以下同じ)の方の「も」にはその特徴がない。“上手”(安東)“下手”(津軽・八幡)にかかわらず、“えびはねの躍り”を感じさせない。

右の「1」における“えびはねの躍り”は、先にのべた「第六章」の「三字連続“右肩上り”」の筆癖と“連動”した、この執筆者の筆癖なのではあるまいか。この点、「2〜7」の場合とは筆風を異にしているのだ。

右の「“右肩上り”第六章」問題と「“えびはね”も」問題を併わせると、この「1」の執筆者の「個癖」がかなりの程度、うかがわれよう。ところが、「2〜7」の筆者たちには、これがないのである。

〈その三〉この「1、『も』の特徴」における「2〜7」内部の〈a〉「安東」(三例)と〈b〉「津軽」(二例)「八幡」(三例)とを比較してみよう。

〈a〉が書法を心得た執筆者の筆致をしめすのに対し、〈b〉の方(ことに「津軽6・5行目・6行目」と「八幡2・1行目」)は、俗に言う“金釘流”としか言いようはない筆法だ。「筆による書法」など、およそ習練を経ざる筆致、と言っても、おそらく過言ではないであろう。

この両者(〈a〉と〈b〉)を「同一人の筆跡」と見なすとは、「眼前の事実」を、先入観によって見失ったもの、まさにそのように評せざるをえないのではあるまいか。

〈その四〉この点、「1」(いわゆる「自筆」)と右〈a〉のとを比較しても、重要な視点がえられよう。なぜなら、大凡の現代人にとって、㋑ボールペン(もしくはサインペン)文字と㋺墨書文字の二つのケースを比較するとき、㋑の方がすぐれ、㋺の方がはるかに劣る。これが通例ではあるまいか。各自、みずからかえりみれば、おのずから明らかであろう。

ところが、今の場合、「1」(いわゆる「自筆」)にしめされた、必ずしも流麗とは言いえぬ筆風の持主が、墨書文字において〈a〉(「安東」三例)のような“書法に心得ある筆風”をしめしうるとは、到底考えられない。その上、先に指摘したような“右肩上り”と“非、右肩上り”の別が現われているのである。

以上のような、筆跡鑑定上の「基礎認識」を一切無視し、ただ「筆順」のみによって、「同一」と「非、同一」を判定するとは。およそ筆跡学の常識では考ええぬところと言う他はない。

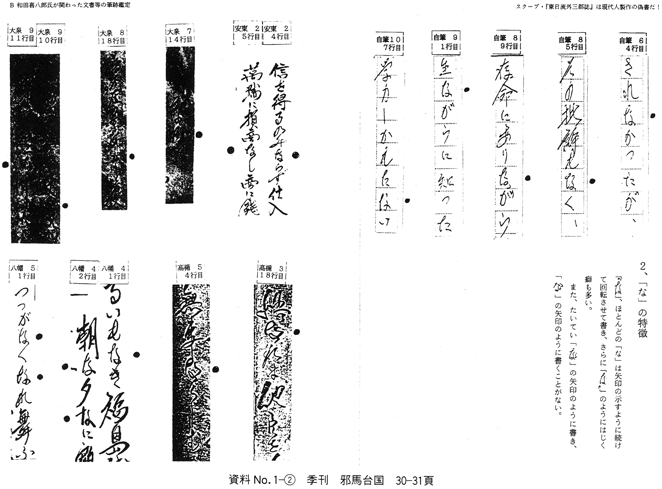

2、「な」の特徴〈資料No.1-②、季刊邪馬台国51号、P30・P31〉

〈その一〉両氏は「![]() 」の“回転部”と“末尾のはね(右へ)”とを以て、「1〜7」全体に共通する筆癖として挙示している。

」の“回転部”と“末尾のはね(右へ)”とを以て、「1〜7」全体に共通する筆癖として挙示している。

しかし、このような筆法は、一般の人々が“つづけ字”気味に書くとき、容易に現われやすい筆法である。何等“特別の個癖”として特記しうるものではない。

たとえば、わたしの大学教師時代、学生にリポートの形で提出させるを常としていたけれど、この種の筆風はあまりにも多い。佐々木氏の場合、高校では、現在「○×」式の試験問題が多く、かつてのような「作文」の授業も少いようであるから、かえってこのような観察の機会が多くないかもしれぬ。もちろん、氏が、「書法の教授」において、右のような書法を“斥け”られたかもしれず、それはそれで何の問題もないけれど、それとこれとはおのずから問題を異にするであろう。要するに、「個癖の判別」には不適切な事例なのである。

〈その二〉次に両氏は、第三画の冒頭部に“押さえ”のない点を、これもまた「1〜7」共通の筆癖として指摘している。

確かに、「正規の書法」としては、このような“押さえ”は、教授者の強調する点であろう。その点、「1」(いわゆる「自筆」)には、そのような“顧慮”が見られない。しかし「2〜7」中の「安東」(二例)などは必ずしも、そうではない。なぜなら、右のような“押さえ”は、“初歩的段階”もしくは“習字的書法”においては遵守されるであろうけれども、かなりの量の運筆を行なう場合、練達の書者とて、常にこのような“押さえ”を遵守するとは限らないであろう。この「安東」(二例)は、そのような事例とも見なしうる。

というのは、この「安東」(二例)は、二行とも、全体を観察すれば、十分“書法を心得た”筆風であり、「1」(いわゆる「自筆」)とは、選を異にする。この点、両氏の判断は“ミソとクソをごっちゃにする”式の鑑定のように、わたしには見えるのである。

〈その三〉以上、「個癖」としては不適切な事例にばかり言及しながら、両氏は肝心の「個癖」を見のがしている。

「1」(いわゆる「自筆」)の場合、「![]() 」の最下端を「

」の最下端を「![]() 」の最下端と、ほぼ同じ位置にまで“おろし”ている。これはいささか、特徴的な筆癖ではあるまいか。

」の最下端と、ほぼ同じ位置にまで“おろし”ている。これはいささか、特徴的な筆癖ではあるまいか。

この点、「2〜7」にはほとんどこの筆癖が見られない。「安東」(二例)はもちろん、「高楯」(二例)も、全くその気配がない。「八幡」(三例)も、最後の一例(5・1行目)を除けば、全く異なっている。

これに対し、「1」の方は五例とも、この“独自の個癖”をしめす。この一ポイントから見ても、「1」と「2〜7」とは、全く執筆者を異にしているのである。

この重大な「個癖」を、両氏は完全に見のがしているのである。

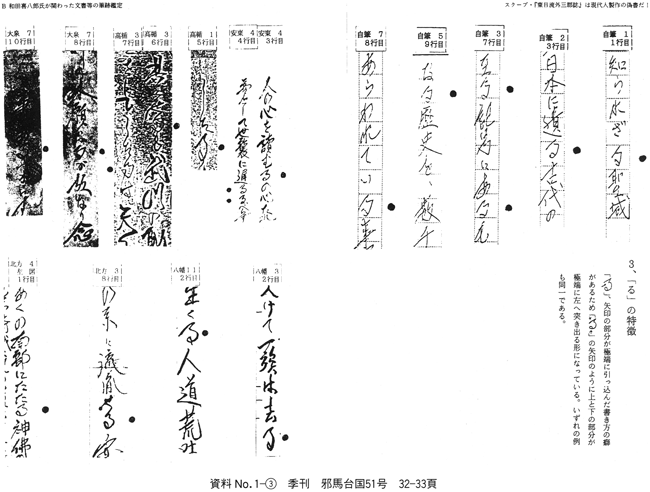

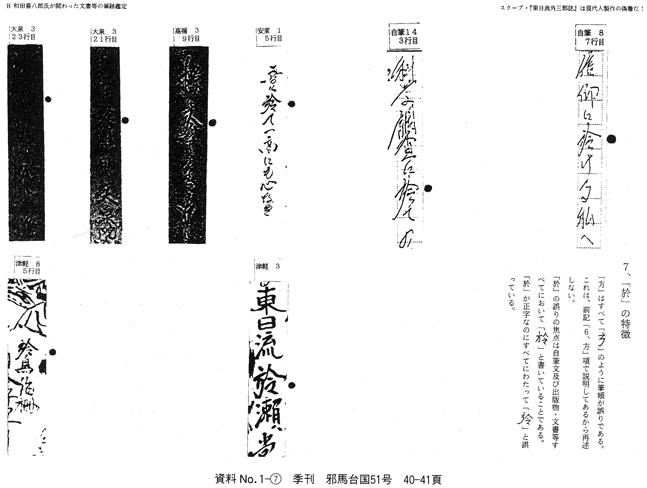

〈その一〉両氏は「上と下の部分が極端に左へ突き出る形」を指摘し、これが「1〜7」とも、同一だとする。

しかるに、不思議なことに、両氏は「1」(いわゆる「自筆」)のしめす、もっともいちじるしき「個癖」を“見のがし”ている。それは「1」の「る」の導入部(横線部)が平仮名の一部として似つかわしくないほどの“斜直線”をしめしている、という一点である。

これは、先にのべた“右肩上り”の筆癖をもつ、この「1」の執筆者の筆癖の一部をなすものであろうけれど、きわめて異様な「る」の字形をなす。「個癖」以外の何物でもない。

このような「個癖」は「2〜7」では、ほとんど認めることはできない。“全形”として、やや似るものに「八幡3・2行目」があるけれど、問題の「斜直線」が、似て非なる「斜曲線」になっている点、やはり別筆法である。同文書の「八幡11・2行」となると、全く形を異にしている。

これほど「絶好の個癖」を、なぜ両氏は“看過”したのであろうか。これに変えて、「極端に引っ込んだ書き方の癖」といった言い方で、実際は“多くの人々に共有しうるような、「ゆるやかな形」の判別法”へと転化してしまったのであろうか。

その理由は、思うに明らかだ。わたしが指摘したような「きびしい個癖」に着目すれば、当然「1」と「2〜7」を別人の別筆跡と判断せざるをえなくなろう。ところが、“よりゆるやかな形”で、いわゆる「特徴」なるものをまとめておけば、それを以て“「1〜7」に共通”と称しうるからである。

しかし、そのような“ゆるやかな特徴”の場合、他のa・b・c・d・・・等の“幾多の人々”を「包摂」しうることとなろう。決して「筆跡鑑定」という実地と実際には役立たないのである。

両氏には、あらかじめ「想定」された結論(「1〜7」の共通性)があるため、このような、いささか“間の抜けた”ゆるい「共通わく」を設定せざるをえないはめとなったのではなかろうか。

〈その二〉逆に、注目すべき一ケースがある。「辶」である。「1」(いわゆる「自筆」)の「2・3行目」の「遺」において、いささか下側にふくらみをもった横線が引かれているのに対し、「9、『金(かねへん)」の特徴」中の「八幡」(8・7行目)の「造」や「10、『亻(にんべん)、彳(ぎょうにんべん)」の特徴」中の「八幡」(8・11行目)の三例には、この種の“どんよりした”下側へのふくらみは見られない。いずれも、書法の理にかなった、美しい直線、もしくは上側へのふくらみをもつ横線(「達」)となっている。

右の「造」「達」のような、美しい「辶」を墨筆で書きうる執筆者が、ボールペン(もしくはサインペン)の場合に、「3、『る』の特徴」の「遺」(いわゆる「自筆」2・3行目)のような“どんより”した「辶」を書くなどとは、到底信ずることができない。

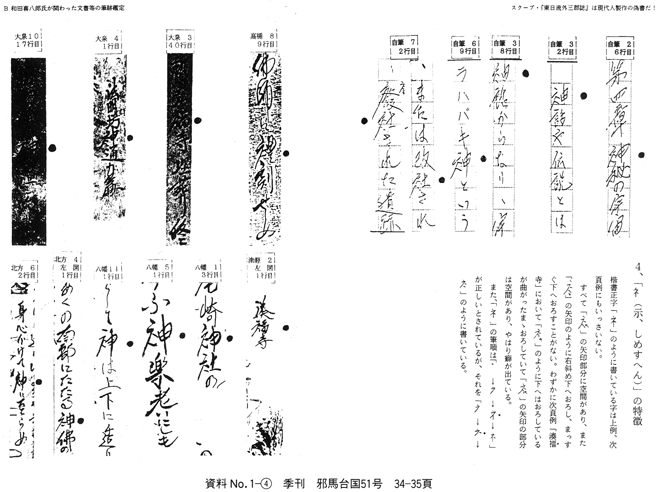

4、「礻(示、しめすへん)」の特徴〈資料No.1-④、季刊邪馬台国51号、P34・P35〉について

〈その一〉両氏はここでは「礻」「楷書正字」に反する形「![]() 」が採用されている点、また“正しい筆順”が守られていない点を指摘し、この筆法が「1〜7」に共通している、と主張している。

」が採用されている点、また“正しい筆順”が守られていない点を指摘し、この筆法が「1〜7」に共通している、と主張している。

確かに、興味深い指摘だ。だが、さらに周密に観察すると、「北方」(二例)では、「1」(いわゆる「自筆」)に見られる“右肩上り”の筆癖が“影をひそめ”ている。通例の平坦な筆風である。

この点から見ると、右の一見異様な「筆癖」も、実は「個癖」ではなく、一種の「流癖」ではないかという疑いが生じよう。

事実、「1」(いわゆる「自筆」)の方は、全体として“右肩上り”の特徴をもつ。冒頭の「第四章」も、先の「第六章」(「1、『も』の特徴」中の『自筆2・8行目』)と同じ、“右肩上り”の特徴をしめす。

しかし、「2〜7」の方は、全体として、その特徴をしめしていない。「八幡5・1行目」の「神楽老」にややその気配を見るかのごとくであるが、同じ文書の「八幡14・1行目」となると、「上下に造り」などには全くその気配がない。やはり、“”全体として“”「1」と「2〜7」の筆風は異質なのである。

このように観察してみると、一見“鋭い”かに見えた、この筆癖の指摘も、実は、これら「和田家文書系列」の各家に共通する、一種の「流癖」と見なす他はない。

〈その二〉この点、他の例をあげよう。後にも詳述するように、「南旡阿彌陀佛」の「旡」という誤字(正字は「无」)が、当の親鸞にはじまり、直弟子・孫弟子と継承されている(親鸞筆跡研究史上)著名の事例がある。

また「親鸞」の「鸞」を「巒」(「山ラン」と通称する)と書く、特異の表記が、「直弟子・孫弟子」段階に散見する。

それは史料上の事実であるけれども、反面、この「特異の字形」が共通するからといって、この「特異の字形」の筆者を、すべて「同一人」と判定するならば、当然「誤断」である。事実、親鸞筆跡研究史上の初期段階、辻善之助氏のごときは、(氏の輝かしい筆跡研究上の業跡にもかかわらず)教行信証の「坂東本」(東本願寺蔵、親鸞真筆)「専修寺本」(直弟子段階)「西本願寺本」(孫弟子段階)をすべて「親鸞真筆」とする「誤断」を犯していたのである。

これらの筆跡学上の経験を経た現在、先にのべたように、“「旡」や「山ラン」があるから同一人”というような、「幼稚な判断」を犯すようなレベルにはないこととなったのである。

このような、筆跡学上の視点からすれば、当「礻」問題に見られる論定法は、いささか“未熟の論断”と言わざるをえないのである。「神」といった、“頻出用字”にこそ、当流派通有の「流癖」が現われやすいのである。この点に関する“顧慮”が遺憾ながら不足していたのではあるまいか。

三

「5、『尚」の特徴」〈資料No.1-⑤、季刊邪馬台国51号、P36・P37〉

〈その一〉両氏は「尚」について、「1〜7」とも、「![]() 」字風の筆癖をもつ、と主張している。確かに、一見すると、その通りだ。だが、さらに詳しく観察すると、「1」(いわゆる「自筆」)と「2〜7」側(大泉・八幡)とでは、文字の印象を異にしている。

」字風の筆癖をもつ、と主張している。確かに、一見すると、その通りだ。だが、さらに詳しく観察すると、「1」(いわゆる「自筆」)と「2〜7」側(大泉・八幡)とでは、文字の印象を異にしている。

その理由は、「1」の場合、横棒部分が、バランスを失するほど、異様に長くなっているからである。

これに対し、「2〜7」側の場合、当の横棒だけ見れば、かなり長いようであっても、その文字全体の中では、一定のバランスを保っているのである。

思うに、右の「1」のように、“一定のバランスを破る”ほどの長さ、これこそが正確な意味での「個癖」に属しよう。「2〜7」には、それが見られないのである。

このような、より精細な観察を、両氏は怠られたように思われる。

〈その二〉さらに、このケースにおいても「1」と「2〜7」(大泉・八幡)との間には、「全体」として、大きな差異が横たわっている。

「1」の方が例によって“右肩上り”の筆癖をしめしているのに対し、「2〜7」はこれに反する。たとえば「八幡5・2行目」の「たのまるる」の五字を見るに、“右肩上り”という、例の筆風は、まるで現われていないのである。

もちろん、全体として“右肩上り”だからといっても、それはあくまで「全体の傾向」であり、文字、ことに仮名文字の一つひとつによっては、その傾向をしめさないもの(たとえば、「自筆11・4行目」の「より」など)もあるけれど、この「たのまるる」の五字の場合、まるでその“筆風”が認められないのである。

ことに、「るる」の二字が、先にのべた(「3、『る」の特徴」)ような字形、すなわち、上部の横棒が直線をなすような“異様な字形”をもっていない点からも、この「八幡5・2行目」は、明らかに「1」(いわゆる「自筆」)とは別の筆者なのである。

このように、「尚」字の中の横棒部分の“バランスを失した、異様な長さ”という、いわば「『尚』字内の精細観察」と共に、その句全体の筆風という「『尚』字外の全体観察」をもまた、両氏は怠られたようである。

筆跡観察には、A「字形そのもの」と共に、B 「字形内部」と「字形外部」という総合的観察の不可欠であること、これもまた筆跡学上の常道なのである。

「6、『方』『万』の特徴」〈資料No.1-⑥、季刊邪馬台国51号、P38・P39〉

〈その一〉両氏は「万」(及び「方」)字について、「1〜7」とも「正しい筆順」でない点、共通している、という。すなわち、第二画(「方」では、第三画)は「![]() 」が正しい筆順であるのに、「1〜7」とも、「ノ」を先に書く、「誤った筆順」である、というのである。

」が正しい筆順であるのに、「1〜7」とも、「ノ」を先に書く、「誤った筆順」である、というのである。

それは、その限りでは、その通りであろう。しかし、「これこれが、正しい筆順」という点を、書の指導者が“強調”しなければならぬのは、すなわち、いわゆる「正しからぬ筆順」が現に横行・多在しているからである。

現に証拠、と言うほどのことではないけれど、わたし自身、小学校(広島県)以来、両氏の言われる「正しからぬ筆順」を常用してきた。わたしは生涯の(高校)教師生活の約半分(長野県・兵庫県・京都府)は、佐々木氏と同じく「国語科」に属した(他の半分は社会科)から、年齢から言って、佐々木氏の“先輩”に当る国語教師であったと言えよう。

その間、当然ながら「正しい筆順」に関する知識に接した。先輩や同僚にも、名筆家や厳格な「筆順教授」者もおられた。敬意に値いする方々だった。けれどもわたしには、「正しい筆順」の“多元性”に関する、一定の所見を有したから、あえて「正しい筆順」なるものを生徒に「強制」することはなかったのである。

今、「国語教授法」について云々するつもりはないけれど、一つだけ問題点を呈示すれば、「縦書き」と「横書き」で、“同一の筆順”が守られねばならぬ、という道理はない。少くとも、教師として「筆順とは、伝統的にもっとも合理的(リーズナブル)な書法なのだ」と説明するとき、生徒から右の点についての「質問」があったとき、果していかに返答しうるであろうか。

今は、当問題に対する考え方の「是非」を論ずるときではない。ただ、明治以降の「書法教育」の中で採用された「正しい筆順」は、それはそれとして伝統あり、また教授上の有用性をもつことを否定するつもりは、わたしには全くない。

全くないけれど、そのいわゆる「正しい筆順」以外の筆順もまた、明治以降の教育制度「以外」に、また「以前」に、存在していたこと、中・近世の各系列の宗派文書(浄土宗系・禅宗系・日蓮宗系等)や庶民文書(訴状等)を見れば、一目瞭然であろう。

要は、両氏が初等・中等教育で遵守してこられた「正しい筆順」問題を以て、直ちに「同一人」か否かの「筆跡鑑定」へと奔られた、その方法上の飛躍と短見こそが、本鑑定の根底における、基本的誤謬と言わざるをえぬを遺憾とする。

〈その二〉「1」(いわゆる「自筆」)の「万」(及び「方」)には、些少ながら注目すべき筆癖がある。「1」(いわゆる「自筆」)中の「自筆5・3行目」や「自筆13・4行目」に見られるように、「![]() 」の下端部を右側へ“押さえ”る傾向をもっていることである。

」の下端部を右側へ“押さえ”る傾向をもっていることである。

これは運筆上、自然であり、別段不思議ではないけれど、「2〜7」中の「万」には、この傾向があまり見られないのである。

たとえば、「高楯4・10行目」の「方」や「大泉1・4行目」「方」のように、すっきりした筆致であり、“先端、右押さえ”の筆法を見ない。この点、書風ははるかに拙劣ながら、「八幡3・2行目」の「族」や「北方1」の「族」の場合も、変らない。

要するに、やはり「1」(いわゆる「自筆」)と「2〜7」とは、筆者を異にしているのである。

〈その三〉さらに「2〜7」の中でも、異なる執筆者の姿が明瞭にうかがえる。たとえば、書法のいかんをわきまえた「安東1・3行目」の一句(「百姓・・・・また」)と、全くそれをわきまえた形跡なき「津軽1」(「自放火」)と、これを同一執筆者と見る人の「目」を疑わざるをえない。(さらに、同じ「津軽」でも、「4、『礻(示、しめすへん)』の特徴」中の「津軽2・左図1行目」(「湊福寺」)などは、ここの「自放火」とは別筆であろう)

〈その四〉右の「自放火」が、“右肩上り”の特徴をもつ、「6、『方』『万』の特徴」中の「1」(いわゆる「自筆」)と全く異なる、“右肩上らぬ”筆癖の持主であること、すでにのべた通りである。

「7、『於」の特徴」〈資料No.1-⑦、季刊邪馬台国51号、P40・P41〉

〈その一〉「於」字中の「方」については、すでにのべた。ここでは、筆者は「於」字中の「![]() 」がすべて 「

」がすべて 「![]() 」とか書かれている点に注目している。「於」が「正字」なのに、「2〜7」は「[方令]」という「誤字」を書いている、というのである。この点を以て「1〜7」が同一人である証拠と考えている。

」とか書かれている点に注目している。「於」が「正字」なのに、「2〜7」は「[方令]」という「誤字」を書いている、というのである。この点を以て「1〜7」が同一人である証拠と考えている。

しかし、このような「誤字」問題にもとづく「筆跡鑑定」法は、きわめて“誘惑的”でありながら、同時にきわめて“危険”である。なぜなら、先に「旡(キ)」(正字は「无」(ム))問題、「巒(山ラン)」問題に見られるように、一定の流派内においては、「一定の誤字」が継承されること、筆跡研究史上、著名の事実だからである。

最近発見(正確には、既知本からの「再発見」)されて新聞紙上に喧伝された、「奥の細道」の芭蕉自筆本について『芭蕉自筆、奥の細道』(岩波書店、一九九七年一月刊)において、上野洋三氏が「芭蕉の書き癖」と題する、興味深い一文を付載しておられる。

その中に、芭蕉は「生涯」の「涯」を「淮」のごとく“誤記”する習慣をもっていたこと、ために門弟も、曾良本(天理図書館蔵)において、その書写者(『炭俵』編者の一人、利牛)が芭蕉の“誤字”を「一層明確な誤字」として書いた旨、のべておられる(これに対する、右横の訂正字は、芭蕉自身によるものと推定する。“書きぐせ”だったのであろう)。(同書、一二七ページ)

また「文章」の「章」についても、芭蕉には往々「童」のごとく書く、“書きぐせ”のあったことを指摘している。(同書一二五ぺージ)

さらに芭蕉には「死」の字に「どちらかといえば誤った書体の特徴」のあること、この場合は、曾良本も“従つていない”ことが指摘されている。

その上、芭蕉には「上」の字について二種類の「筆順」のあることが、詳細にのべられている。

(A) 中心の縦画を最初に書く。

(B) 中心の縦画を第二画に書く。

今回の自筆本では、A型が二十例であるのに対し、B型は七例である。曾良本では、逆にA型が三例、他はB型である、という。(同書、一三一ぺージ)

要するに、芭蕉その人は、「筆順」に関し、「一定の明確な立場を持っていなかった」こと、門弟(利牛)の方は、一応B型の「筆順」に依拠していたが、時として師匠(芭蕉)の「筆順」に“引きずられた”形跡がある。これが実情とされる。

このような状況は、親鸞系列の各段階(直弟子、孫弟子)に見られる“継受”や“変容”の姿と何等変るところがない。(むしろ、宗教文書系列の方が、「継受」の度合いは強いかもしれぬ)

以上の実例から見ても、鈴木・佐々木両氏のような「正しい筆順」や「正しい字」を基準とする“物指し”が、いかに「筆跡鑑定」上、不適切であるかが知られよう。初・中等教育の教授用の「方針」を、一本槍にあてはめることに終始しているからである。このような「物指し」からは、「正しい筆順」を遵守していない、今回の「奥の細道」は、「芭蕉の自筆本ではありえない」式の判定をこうむりかねないのである。まして「誤字」すら、しばしば出現するのであるから、結局「芭蕉自筆本の資格に欠ける」という判定結果へと(両氏の方法からは)導かれざるをえないのではあるまいか。猛省をうながしたい。

〈その二〉このさい、両氏はまたも、肝心の「個癖」を“見のがし”ている。「1」(いわゆる「自筆」)の場合、「自筆8・7行目」「自筆14・3行目」ともに「方」の最終画と「![]() 」の最初画が“合体”して、異様な長さの「長大斜線」を構成している。極めて特異な筆癖、すなわち「個癖」である。

」の最初画が“合体”して、異様な長さの「長大斜線」を構成している。極めて特異な筆癖、すなわち「個癖」である。

ところが、「2〜7」の場合、「津軽8・5行目」にいささかそれと類似の姿が見られるものの、「津軽3」では全く異なっている。通常のケースだ。

また「安東1・5行目」も、通常のケースである。

このような状況から見ると、「1〜7」全体が「同一筆者」とは、簡単には断ぜられない姿がうかがえよう。

〈その三〉さらに「津軽3」(「東日流![]() 瀬尚」)が、「1」(いわゆる「自筆」)のような“右肩上り”でない点も、すでにのべたところと対応している。

瀬尚」)が、「1」(いわゆる「自筆」)のような“右肩上り”でない点も、すでにのべたところと対応している。

〈その四〉またその「東日流![]() 瀬尚」が“金釘流”であって、「安東1・5行目」のような“書法に心得ある筆法”と全く異なっている点も、成心なく筆致を見つめる人であれば“見まちがう”恐れは、ありえないと思われる。

瀬尚」が“金釘流”であって、「安東1・5行目」のような“書法に心得ある筆法”と全く異なっている点も、成心なく筆致を見つめる人であれば“見まちがう”恐れは、ありえないと思われる。

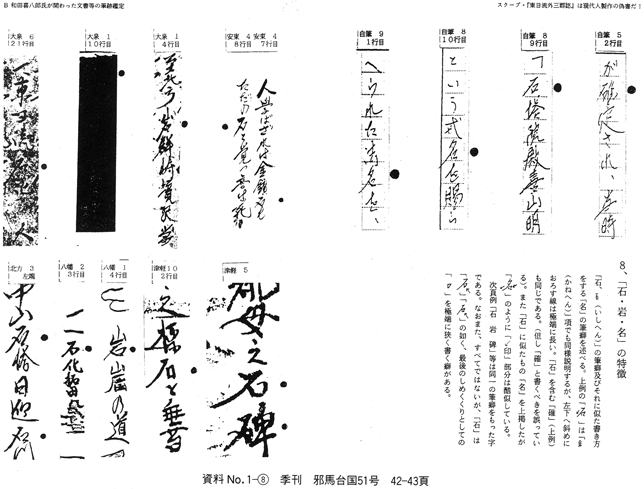

「8、『石・岩・名』の特徴」〈資料No.1-⑧、季刊邪馬台国51号、P42・P43〉

〈その一〉両氏は「石」「岩」「名」の三字を“同類字形”と見なし、その斜線が“極端に長い”ことを以て「筆癖」と見なしている。

けれども、「1」(いわゆる「自筆」)を熟視すると、「石」(いわゆる「自筆」5・2行目及び8・9行目)の場合は、斜線が「直線」に近いのに対し、「名」(いわゆる「自筆」8・10行目、9・1行目)の場合は、その斜線が微妙な「曲線」として“伸ばされ”ている。

書家が書道上の「目」で見れば、それぞれの文字の「意味」とは別個に「字形」が存在する。けれども、個々の“素人”の書き手にとっては、「特定の字」に「特定の思い入れ」をもち、それが“独特の書き方”に現われる、ということもまた、実際上“あり得る”話なのである。先ほどの岩波書店コロタイプ本の『芭蕉自筆、奥の細道』に云う「芭蕉の自筆」において「上」の筆順がA型・B型と両用されている、というのも、当人(芭蕉)にとっては、或は“前後の文脈”いかんによって、それぞれ「筆順」を異にした、という可能性もありうるであろう。これが「個癖」だ。

そのような観察眼からすれば、右の「1」(いわゆる「自筆」)において「石」字と「名」字の両字について、微妙な“書き方の落差”の存在することは、興味深い。

ところが、「2〜7」中の例で、「津軽」(二例)の場合、いずれも斜線が「曲線」風の“ふくらみ”をもっている点が注目される。「1」(いわゆる「自筆」5・2行目、8・9行目)の「直線」状の斜線とは異なっているのである。

逆に、「名」(いわゆる「自筆」8・10行目、9・1行目)の方が、「津軽」(二例)の「石」の場合と“相似”している。

両氏は、この興味深い“誤差”を、「石」「名」同類論の立場から“看過”した。もちろん、「字形論」そのものからは、両氏の見地は正しい。しかし、微妙なる、「人間の個癖」を見る立場からは、“うかつ”に「包括」視、「同類」視の地点にとどまってはならないのである。

〈その二〉例の“右肩上り”問題、ここでも「1」にはその特徴がある。しかるに、「2〜7」中の「津軽5、10・2行目」や「八幡1・4行目、2・3行目」の場合、ほとんどその傾向が見られない。両氏はこの差異に対しては“目をおおうた”ままのようである。この両者(いわゆる「自筆」と「津軽・八幡」)に同一筆者を見出すことは到底不可能である。

〈その三〉両氏は、「石」の「口」を「![]() 」のように下部を「極端に狭く書く癖」について指摘し、これを「すべてではないが」という前置きのもとに、「1〜7」に共通する筆癖としている。

」のように下部を「極端に狭く書く癖」について指摘し、これを「すべてではないが」という前置きのもとに、「1〜7」に共通する筆癖としている。

しかし、「2〜7」中の「津軽5、10・2行目」とも、このような「![]() 」形ではなく、通例の「石」である。

」形ではなく、通例の「石」である。

従って両氏にとって「2〜7」は「同一人」という大前提をもうけた上で、「論断」していることとなり、「筆癖鑑定」上、“フェアー”ではない。

なぜなら「2〜7」の各文献が「同一人」か否か、は、今問題の「鑑定」の「帰結」をなすべきところだ。それなのに、それらの「同一人性」を前提にした上で、「鑑定」をするのでは、客観性に欠けよう。

要するに、両氏の指摘する論点からは、「1」(いわゆる「自筆」)と「津軽」(二例)とは、別人だ。異なった筆者なのである。

〈その四〉右の帰結は、例の“右肩上り”問題からも、支持されよう。なぜなら(いわゆる「自筆」)が「1」“右肩上り”なのに反し、「津軽」(二例)では、その様相を認めがたいからである。

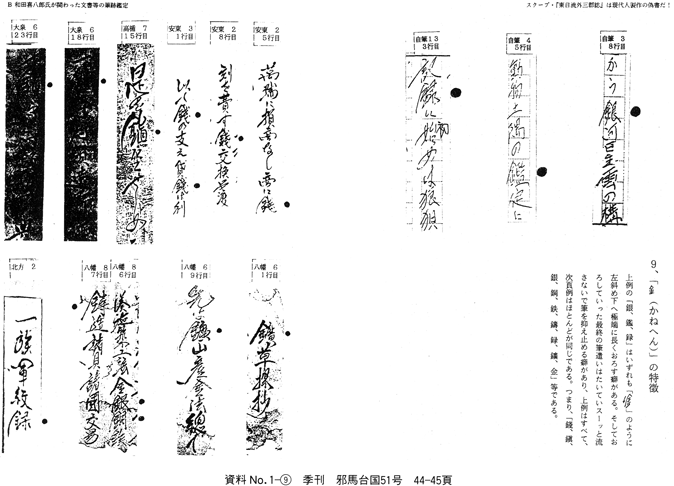

「9、『金(かねへん)』の特徴」〈資料No.1-⑨、季刊邪馬台国51号、P44・P45〉

〈その一〉両氏は「金(かねへん)」について、「1」(いわゆる「自筆」)にはすべて、第一画(斜線)を「左斜め下へ極端に長くおろす癖」がある、と言う。その上、「おろしていった最終の筆遣いはたいていスーッと流さないで筆を抑え止める癖」がある、と主張する。「2〜7」に対しては「ほとんどが同じ」だとしている。

ところが、熟視してみよう。“大まか”な観察では、一見、右の論述通りに見える。しかし、さらに熟視してみると、全く“別の観察”が得られるのである。

先ず、両氏の言う「スーッと流さないで筆を抑え止める癖」というのは、「2〜7」中の「八幡」(6・9行目、8・6行目、8・7行目)と「北方2」に見られる「筆癖」であるが、「安東」(2・5行目、2・8行目、3・1行目)では、さほど「抑え止める」筆致は“目立って”いない。わずかに、その「気配」がある、という程度だ。

ところが、「高楯7・15行目」となると、これとは全く「逆」だ。上端部に「抑え」があり、「最終の筆遣い」に「抑え」は全くないのである。

これほど「明白な差異」に、両氏はなぜ「目をおおう」のであろうか。先にのべたように、あらかじめ「2〜7」を「同一人」と前提しているから、この「明白な差異」に“目をつむ”り、「たいてい」とか「ほとんど」といった表現で“通り過ぎ”させようとしている。

しかし、真実(リアル)に、直戴に見れば、「八幡」(三例、及び6・1行目)のしめすところ、「北方2」のしめすところ、その「筆癖」に立って見れば、「高楯7・15行目」は全く別の、異なる筆者なのである。(「安東」三例も、これに準ずる)

いわんや「1」(いわゆる「自筆」)の場合、ただ長く、斜めに下に伸ばしてはいても、「八幡」(四例)や「北方2」に見られるような「風情」は皆無である。まして「高楯7・15行目」に見られるような「美的感覚」とは、はなれること著しいものがある。

ボールペン(乃至サインペン)で、これほど“そっけない”書き方をする、その「同一人」が、「書筆」になった途端に、一方は「八幡」(四例)「北方2」、他方は「高楯7・15行目」のような、反対方向の「両風情」に書き別けるなどとは、およそ人間業ではない。

先にものべたように、ボールペン(乃至サインペン)では、何とか“見れ”ても、「書筆」になると、全く“見れ”ぬ。これが通例の現代人なのであるから。

両氏は、根本的に大変な“思いちがい”をしているように見える。

〈その二〉すでにくりかえし触れたところながら、「1」(いわゆる「自筆」)に見られる“右肩上り”が、たとえば「北方2」には全く見られない。別人である。

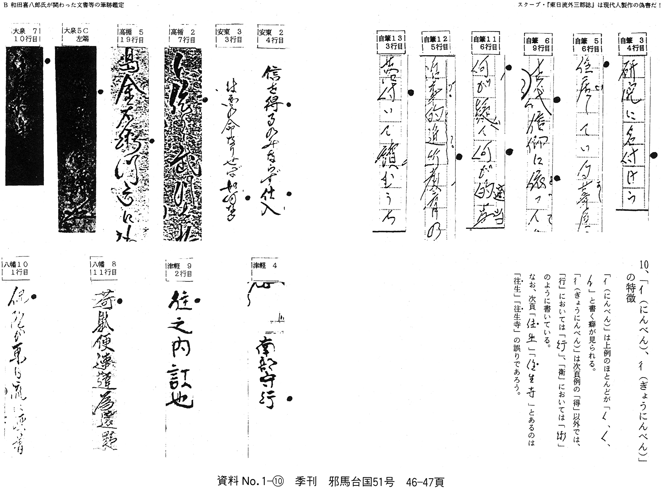

「10、『亻(にんべん)、彳(ぎょうにんべん)』の特徴」〈資料No.1-⑩、季刊邪馬台国51号、P46・P47〉

〈その一〉両氏の行文がここでは(最後のためか)やや散漫に流れているようである。一つひとつ検証してみよう。

「1」(いわゆる「自筆」)では、「ほとんど」「亻」を「 ![]() 、

、![]() 、

、![]() 」と書く「癖」がある、と言っている。だが、このうち「

」と書く「癖」がある、と言っている。だが、このうち「![]() 」については、先にものべたように、「つづけ字」ではあり勝ちな筆致であり、特別に「癖」と呼ぶべきほどのものではあるまい。

」については、先にものべたように、「つづけ字」ではあり勝ちな筆致であり、特別に「癖」と呼ぶべきほどのものではあるまい。

その上、この「三字形」については、「上例」すなわち「1」(いわゆる「自筆」)にある、と指摘するだけで、同例が「2〜7」の方にもある、とは言っていない。事実、右の「![]() 」など、「2〜7」中に見出されないのである。

」など、「2〜7」中に見出されないのである。

また「![]() 、

、![]() 」の字形も、「2〜7」について見ると、「何」(「安東3・3行目」)と「荷」(「八幡8・11行目」)に現われるだけであり、他の字形には現われない。逆に「依」(「高楯2・7行目」)「住」(「津軽9・2行目」)では、縦棒下端が「左側への“そり”」をもっている。両氏の指摘とは、むしろ“逆方向”への傾きである。

」の字形も、「2〜7」について見ると、「何」(「安東3・3行目」)と「荷」(「八幡8・11行目」)に現われるだけであり、他の字形には現われない。逆に「依」(「高楯2・7行目」)「住」(「津軽9・2行目」)では、縦棒下端が「左側への“そり”」をもっている。両氏の指摘とは、むしろ“逆方向”への傾きである。

要するに、「1」(いわゆる「自筆」)では「ほとんど」の「書く癖」とされたものが、実は、「2〜7」の方では、特定の文字(「何」と「荷」)にしか現われず、他の文字の場合には“現われにくい”「書癖」だったのである。これでは、「1」(いわゆる「自筆」)と「2〜7」が「別人」である証拠にこそなれ、「同一人」である証拠とは、到底なりがたいように思われる。

〈その二〉両氏は「彳(ぎょうにんべん)」について「行」と「衛」の字形を例示している。しかし「衛」字は「2〜7」の方に一例あるだけで、「1」(いわゆる「自筆」)にはない。「行」字は「1」(いわゆる「自筆」12・5行目)に出ているが、この文字は極めて「特異の形」をもつ。第三画の「縦棒」であるべきものが、何と、ほぼ「真横の横棒」の形で書かれている。

ところが、「2〜7」中の「行」(「津軽4」)は、これとは全く“似て非”なる字形をなしている。最後の「縦棒」が“短い横線”に終っているが、とても「横棒」というような姿ではない。その上、肝心なことは、「高さ」つまり位置が全くちがっている。「1」の方は“最末端”に近い位置の「横棒」だけれど、「津軽4」の「行」は、「彳(ぎょうにんべん)」の再下端が、右へ“折れこんだ”程度のものにすぎぬ。両者、「書癖」は全く別、“似て非”なるものである。

両氏の場合、「正規の字形でない」といった、“大まか”な視点からの観察にとどまっているために、このように著しい「個癖のちがい」が、全く“見ても見えない”状態に陥っているのではあるまいか。

〈その三〉「住生」と「住生寺」が、それぞれ「往生」と「往生寺」の「誤り」であろう、という両氏の指摘は、おそらく正しいのであろう。だが、この両字があるらしい「大泉5C・左端」と「大泉7・10行目」は、写真が黒く“つぶれて”いて、判明しない。

しかし、問題は次の一点だ。肝心の「1」(いわゆる「自筆」)五例とも、これと同一の「往→住」の「誤字」例は挙げられていない。おそらく、両氏の目には、「1」(いわゆる「自筆」)の全文の中に、これと同一の「誤字」例は“見出す”ことができなかったのであろう。

とすれば、この「大泉」文書の執筆者と、「1」(いわゆる百筆」)の執筆者とは別人であることを、はからずも両氏はまさに「証明」されたのではあるまいか。

わたし自身の経験であるが、わたしの姓の「古田」を「吉田」とまちがえられて迷惑することは珍しくない。しかしもちろん、すべての人が「古」と「吉」をまちがえるわけではない。一方の“まちがえる”人と、他方の“まちがえない”人とに分れていること、当然である。もちろん、後者が多い。

もし、今、“まちがえる”人をL型(little)とし、“まちがえない”人を M型(many)とすれば、今の「彳」と「亻」の“まちがい”においても、「大泉」の執筆者をL型、「1」(いわゆる「自筆」)の執筆者をM型に分類しうるかもしれぬ。

両氏は、このような間題に“留意”せず、ただ「往」と「住」との「誤り」を指摘することによって、「大泉」をはじめさらに、これと「同一人」であることを「前提」とした「2〜7」の執筆者に対し、“いかがわしき執筆者”のイメージを敢えて“塗りつけ”ようとしたのかもしれぬ。

しかし、わたしたち中・近世の研究者は、先にあげた芭蕉自身や親鸞自身の文書群において、しばしば「正しい文字」に非ざる字形を見出している。このような研究経験に立てば、両氏のような、あまりにも「四角四面」な判断の仕方は、かえってきわめて“幼稚”に見えるのをついに避けることができないのである。

〈その四〉最後に、興味深いテーマにふれよう。

和田家文書中、もっとも中枢的な用語、それが「東日流」の三字であること、誰人にも異議なきところであろう。この三字の「筆癖」は、「2〜7」と「1」(いわゆる「自筆」)との間において、その異同いかん、この問題である。

先ず、「10、『亻(にんべん)、彳(ぎょうにんべん)』の特徴」中の「八幡10・1行目」に、この三字が現われている。(A例)

同じく、「8、『石・岩・名」の特徴」中の「大泉6・21行目」にも、この三字が見られる。(B例)

このA例とB例を比べてみよう。明白に「異なっている」のは、「日」だ。すでに第一画が明白に異形である。A例では、左側の“異様に高い”位置からの縦線となっているのに対し、B例では、“短い斜線”となっている。

次に、「流」の場合、A例では「氵」が「![]() 」と真下の「短い縦線」の形となっている。ところがB例では、最初の「

」と真下の「短い縦線」の形となっている。ところがB例では、最初の「![]() 」が“横向き”である上、下の「

」が“横向き”である上、下の「![]() 」が“ゆれる曲線”の様相を呈している。

」が“ゆれる曲線”の様相を呈している。

このいずれから見ても、A例とB例とは明白に別の筆者の手による「筆癖」をしめしていること、疑いがたい。

さらに明白な差異をしめすもの、それは「7、『於』の特徴」中の「津軽3」の「東日流」である。(C例)これは全くの「金釘流」としか評しようがない「筆風」だ。一字、一字、吟味するまでもなく、A例やB例に対して、右で指摘したような「筆癖」は全く現われていない。たとえば「流」の「氵」も、“ありのまま”の「サンズイ」であり、「ニスイ」めいたA例、B例とは、全く「別の筆致」となっている。「東」の最末画(斜線)も、A例やB例の“はね”をともなう「筆風」とは、まるで異質である。

わたしたち自身をかえりみれば、自分の署名や現住所などにおいて、もつとも“手馴れた字形”を有していること、当然である。「書く頻度」において、他の幾多の普通の文字とは、大きくへだたっているからである。当人それぞれの“個性的”な字形を「常用」している、と言っても過言ではないであろう。すなわち、各個人にとって、各個人の「定形」を形成しているのである。

このような「常用文字の定型化」という基本命題から見れば、右に現わされているように、「東日流」という「常用文字」乃至「基本文字」において、このような差異がある、という、まぎれなきこの事実はしめす。「2〜7」を同一執筆者と見なす両氏の「筆跡鑑定」法は、完全に破綻しているのである。

さらに、この「筆跡鑑定一覧」では「1」(いわゆる「自筆」)の中に、この重要な「東日流」を登場させていない。登場させれば、必ず、例の“右肩上り”の「筆癖」をしめしていたことであろう。これを「登場」させえなかった点に、両氏の「鑑定」の無理が何よりも如実にしめされているといえよう。先のC例の「東日流」を見れば、一目瞭然のように、こちらでは「1」(いわゆる「自筆」)風の“右肩上り”の「筆癖」を見ることが、全くないのである。

以上、第一、「2〜7」を同一人の「筆跡」と見る立場、第二、これらを「1」(いわゆる「自筆」)と同一人の「筆跡」と見る立場、この二つの命題ともに、両氏の「筆跡鑑定」は全く成立不可能だったことが判明したのである。