七

安本美典氏は「季刊邪馬台国」61号において右の「筆跡鑑定」を反復している。先の「写真2」や「写真3」が若干の「補充(一)」を加えて再録されている。(今回はそれぞれ「写真1」「写真5」とされている)〈資料No.3〉

その上、「写真2」「写真3」「写真4」を、それぞれ数文字づつ、新たに掲載している。いずれも「誤字」問題だ。これらを検証しよう。(安本氏が「和田喜八郎氏の自筆原稿」とするものを「甲」、『総輯東日流六郡誌、全』(津軽書房)『東日流外三郡誌』『東日流六郡誌大要』(八幡書店刊)を「乙」とする。また右の同類項中、「上から下へ」「左から右へ」それぞれ“1〜6”とする。)

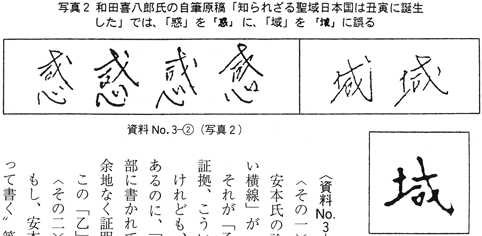

〈資料No.3-②、写真2〉

〈その一〉

安本氏の論点は、「甲1〜4〈![]() 〉、5・6〈

〉、5・6〈![]() 〉」の六例を通じて「口」の下の「短い横線」が「口」の上に書かれている、という点にある。

〉」の六例を通じて「口」の下の「短い横線」が「口」の上に書かれている、という点にある。

それが「乙」の方にも、同じく書かれている。これは「甲」と「乙」が同一人である証拠、こういう論法である。

けれども、安本氏は“見のがして”いる。「甲1〜6」は、例外なく“右肩上り”であるのに、「乙」には、その“気配”すらない。全く“平板”な「横線」が「或」の上部に書かれている。この事実こそ「甲」と「乙」の筆者が「別人」であることを、疑う余地なく証明しているのである。

この「乙」を“模倣”したものが「甲」(いわゆる「自筆」)だ。「流癖」である。

〈その二〉

もし、安本氏の「論法」が正しいとするなら、先述のように「生涯」を「生淮」と“誤って書く”筆癖の持主、芭蕉を模倣して、同形の「生淮」という「誤字」を書いた曾良本(利牛)を「比較表示」するとき、

「芭蕉=利牛」

という「帰結」をうることとなろう。安本氏はそのような「主張」を芭蕉研究界に投じる勇気がおありなのだろうか。

また「南旡阿彌陀佛」に対して「旡」(キ)という「誤字」を“伝承”する浄土真宗系文書を、「すべて親鸞の真筆文書」とする“爆弾宣言”を親鸞研究界に投ずる“暴勇”をおもちなのだろうか。

今回の「写真1」(一七一ページ)にも、“補充”までして「反復」強調された「陽」字問題については、この「安本論法」により、「漢、礼器碑」すら「誤字」をもつ「偽碑」なり、と“断じ”て一世を驚倒せしめられる心算なのであろうか。お聞きしたい。

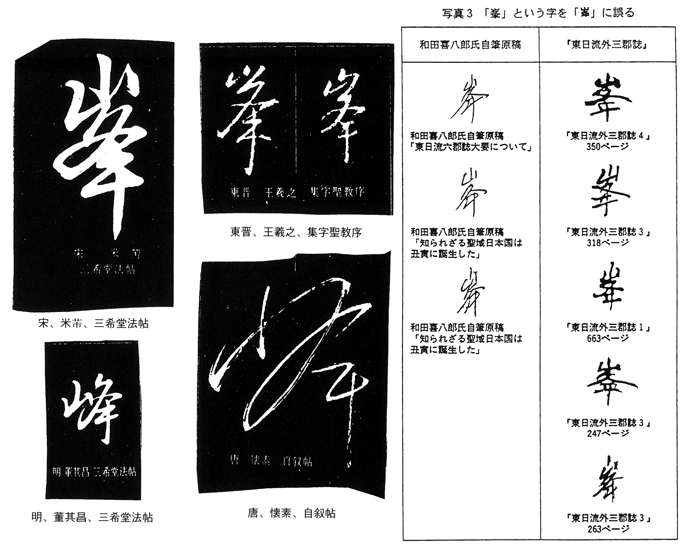

〈資料No.3-③、写真3〉

〈その一〉

ここでは「![]() 」字が「峯」の「誤字」とされ、このような「誤字」が“共通”する以上、「甲」と「乙」は同一人、という「論法」が展開されている。

」字が「峯」の「誤字」とされ、このような「誤字」が“共通”する以上、「甲」と「乙」は同一人、という「論法」が展開されている。

この思考方法は、次のような「論法」に立っている。

〈A〉「![]() 」は「明白な誤字」である。

」は「明白な誤字」である。

〈B〉このような「明白な誤字」を使う以上、「甲」「乙」両文献は、「同一人」の執筆である。

では、多言を用せず、次の実例を見てほしい。

「![]() 」 (東晋、王羲之、集字聖教序)

」 (東晋、王羲之、集字聖教序)

同 右(同 右)

同 右(唐、懐素、自叙帖)

同 右(宋、米芾、三希堂法帖)

「![]() 」 (明、董其昌、三希堂法帖)

」 (明、董其昌、三希堂法帖)

すでにお判りであろう。「安本論法」によれば、「王羲之」も「懐素」も「米芾」も、すべて「同一人」だ、という新説が樹立されることとなろう。

その上、

「王羲之は誤字を書いている。」

「『誤字」を書く『集字聖教序』は、偽書である。」

という、奇想天外の説に立つこととなろう。書家の「讃歎」をうけるか、「蔑笑」をうけるか、そのいずれであろうか。

〈その二〉

「甲」と「乙」の筆跡を比較してみよう。

ここでも「甲1〜3」すべて“右肩上り”の筆癖をしめすのに対し、「乙」は「2・5」が“右肩上り”「1・4」が“非、右肩上り”「3」は「山」が“右肩上り”「ヰ」は“非、右肩上り”だ。つまり、バラバラの「混用」なのである。

これは、同じ「東日流外三郡誌」といっても、「4・3・1・3・3」と巻数も別なら、ぺージ数もまちまちだから、すべて「同一筆者」という“保証”は全くないのだ。このような“史料的基礎の散漫さ”が、この「表示」の基本的欠陥である。

ともあれ、この「表示」から「甲=乙」の帰結は、全く導きえないのである。

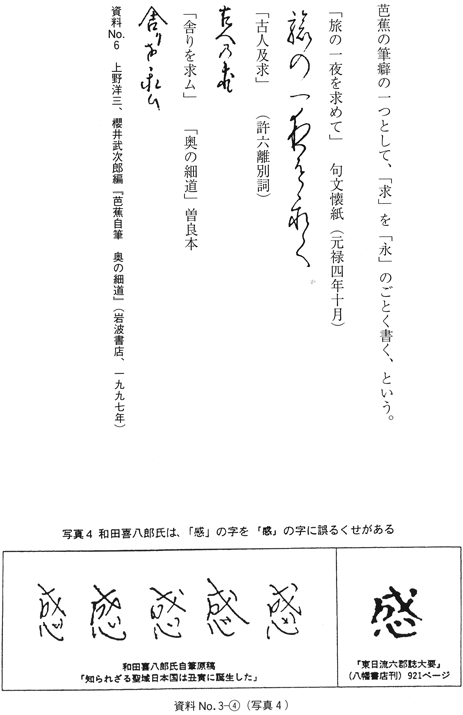

〈資料No.3-④、写真4〉

「感」と「![]() 」

」

〈その一〉安本氏は「甲」と「乙」の間において「感と![]() 」の誤字が「共存」する、という。その事実をもって、「甲」と「乙」は同一人(これを「和田喜八郎」氏と見なす)の執筆だ、というのである。

」の誤字が「共存」する、という。その事実をもって、「甲」と「乙」は同一人(これを「和田喜八郎」氏と見なす)の執筆だ、というのである。

このような「安本論法」のあやまりは、すでにくりかえし論証したけれど、その“しつこさ”に対し、同様の例を、三たび芭蕉の「奥の細道」によってしめそう。

芭蕉の筆癖の一つとして、「求」を「永」のごとく書く、という。

「旅の一夜を求めて」 句文懐紙(元禄四年十月)

「古人及求」 (許六離別詞)

「舎りを求ム」 「奥の細道」曽良本

資料No.6 上野洋三、櫻井武次郎編『芭蕉自筆 奥の細道』(岩波書店、一九九七年)

このような事例に立って、芭蕉・利牛「同一人」説や「奥の細道、偽書説」の成り立ちえぬこと、言うまでもない。

「いや、そちらは駄目でも、こちらの『同一人』説や『偽書』説は成り立つ。」

などと、言う人があれば、その人の立場は「筆跡研究」上の“ダブル・スタンダード(二枚舌)”以外の何物でもない。

〈その二〉

ここでも「甲」と「乙」との間には、例の決定的な「差異」がある。

「甲」の五例は、いずれも“右肩上り”だが、「乙」は“非、右肩上り”なのである。

〈その三〉

さらに、「甲」では「心」の第一画が「上下の短線」になっているのに対し、「乙」では「点」(「 ![]() 」)に近い。すでに見てきたのと、同じ傾向、同じ差異がここにも現われている。これが「個癖」である。

」)に近い。すでに見てきたのと、同じ傾向、同じ差異がここにも現われている。これが「個癖」である。

以上、せっかくの「新加、表示」であるけれど、その実体は「方法」にも「判定」にも、何一つ新味がない。遺憾である。

当誌(「季刊邪馬台国」61号)は、「平成九年二月二十日」の刊行だが、本稿で何回も引用させていただいた『芭蕉自筆、奥の細道』(岩波書店)は「一九九七年一月二十四日」の刊行だから、安本氏の「参照」には実際上“間に合わなかった”のであろう。しかし実は、この本で上野洋三氏が“蘊蓄うんちく”を傾けて語られるところは、何も、今に始まった“思いがけぬ”奇説などではない。

わたしにとって親鸞・覚如・蓮如や門弟、孫弟子等の諸筆跡研究の中で、「常識化」していた事実と現象を、芭蕉とその門弟の筆跡研究の中でも、また同じく指摘されたにすぎぬのである(古田『親鸞思想 ーーその史料批判』昨年明石書店復刊、参照)

本来、心理学者の安本氏には、そのような筆跡学上の学術研究の経験が十分ではなく、このような未熟な判断に陥られたように思われる。

八

冒頭にのべたように、本質的に本稿は「論争」となりえぬ論稿である。

なぜなら、わたし及び和田喜八郎氏が「和田喜八郎氏の自筆」と見なす筆跡群(A)と、鈴木・佐々木・安本氏等「偽作」説の論者たちが「和田喜八郎氏の自筆」と称する筆跡群(B)とが、指すところを全く“異にして”いる。すなわち、それぞれ「別史料」に対して、そのように呼び、これを当問題(「和田家文書」喜八郎『偽作』説の当否)の「筆跡鑑定」におけるそれぞれの基礎史料と見なしているからである。

では、わたしの側の「判断」はどのようにして成立したか。

第一に、和田喜八郎氏自身。当然ながら、「自分自身の筆跡」、すなわち「自分が書いた」ことを、もっともよく知る人は本人である。この基本事実は、古今東西、いかなる人にも疑いようはない。

第二に、わたし。わたしの目の前で、喜八郎氏は何回も「字を書いた」のである。たとえばそれは、わたしが喜八郎氏から“あずかった若干の文書(和田家文書)その他”を、わたしから返却された、その確認として、喜八郎氏が「確かに受け取った」旨を、「年月日、自署名」つきで記した。わたしの眼前で行われた。時には「押印」代りに「拇印押捺」してくれたこともある。後日の「トラブル」を避けるため、念を押したのである。

今回、これが思わぬ「役」に立った。“いや、それは喜八郎氏の筆跡ではない”と言おうとしても、「拇印の証言力」を否定することはおよそ誰人にも不可能だからである。

第三に、右の問題とは別に、わたしのもとには、「『和田喜八郎』名の筆跡」は、くりかえしとどいていた。

なぜなら、喜八郎氏から郵便物や小荷物がとどくたびに、当然ながら必ず「和田喜八郎」という署名と住所、また送先(わたし)側の名前と住所が書かれていたからである。

ところが、その「筆跡」を見ると、時によってちがっていた。何種類かの筆跡がある。同じく「和田喜八郎」とあっても、別筆跡なのである。

考えてみれば、当然だ。わたしが郵便物や小荷物を他へ送るとき、小荷物なら、わたし自身より家族が「書いて」くれる方がむしろ多い。もちろん時には、わたし自身が書く。成人となった子供の何人かと、同じ家族として住んでいる、つまり大家族の場合は、なおさらであろう。喜八郎氏の場合、後者に当る。その上、家族の中に、他の人より“筆達者”な者がある場合、その人に「お鉢」のまわることの多いことも自然だ。このようなことは論ずるまでもなく、日常経験の事実である。

後になって、「偽書」説が出てから、わたしは気、づいた。今まで、単なる“上包み”として軽視してきた、これらの「筆跡」は、実は貴重なる「基礎史料」であることを。

そこで、東京で喜八郎氏に会ったとき、わたしのところへ来ていた「署名」類を持参し、喜八郎氏自身に“見分け”てもらった。もちろん、たちどころに「これは、おれ。」「これは、ちがう。」と“仕分け”された。わたしたちでも、自分の筆跡と白分の家族の筆跡と“見まちがう”人はないであろう。

その「成果」も、最後に資料として添付した。〈資料No.4-①〜⑥〉

この「五個の『郎」」と、先にあげた『季刊邪馬台国51号」の〈資料No.2-③、写真3〉中の「甲」(「①1〜5」いわゆる「自筆」)の「五個の『郎』」と比較してほしい。

論ずるまでもなく、「別筆跡」だ。「郎」の字に関しては、本人(喜八郎氏)は、“右肩上り”に書く「筆癖」をもっていないようである。他の四字についても、必ずしも“右肩上り”とは言えないのであるが、「郎」に関しては、特にそうだ。その「理由」など、当人に聞いても判るまい。それが「筆癖」なのである。

また「良」の「![]() 」も、ほとんど現われない。それが当人の「筆癖」のようである。「

」も、ほとんど現われない。それが当人の「筆癖」のようである。「![]() 」という、左に“はね上った”字形は五例に共通している。

」という、左に“はね上った”字形は五例に共通している。

これに対し、「写真3」の「甲1〜5」には全くこれを見ない。別人である。

さらに、「甲1〜5」の方では、「阝」の“上のふくらみ”と“下のふくらみ”を比べた場合、“上”が小さく、“下”が大きい、という、一貫した「筆風」がしめされている。これは、先の「乙」(「②1〜5」「③1〜3」〈郎〉「4・5〈部〉」「④1」)にも、“共通して”現われている「筆風」だ。

これに対し、「和田喜八郎氏の真の自筆」(喜八郎氏自身の確認によるものを含む)の方では、いずれも“上のふくらみ”と“下のふくらみ”は「同程度」であり、時として“上”の方が“より大き目”のものすら、認められるのである。〈資料No.4-①〉

以上、いかなる点から観察しても、「和田喜八郎氏の真の自筆」と「鈴木・佐々木・安本氏等の称する“いわゆる『自筆』”」とは、全くの別筆、別人による筆跡なのである。

たとえ「会長」「副会長」「大学教授」等の肩書付きの、いかなる人といえども、「先入観の捕囚」に非ざる限り、この根本の事実を否定することは全く不可能である。

九

では何故、「鈴木・佐々木・安本の三氏等」は、このような「誤断」におちいられたのであろうか。

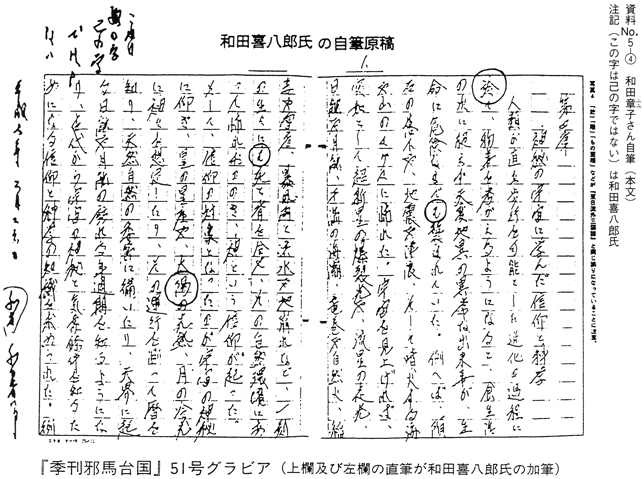

今回の『季刊邪馬台国61号』(一七三ぺージ)に安本氏が「和田喜八郎氏自筆原稿」として挙げているのは、次の二点である。

A 「東日流六郡誌大要について」

山上笙介氏提供

(昭和六十年十二月一日)

B 「知られざる聖域日本国は丑寅に誕生した」

岩手県水沢市公民館

(平成四年二月四日)

いずれも、第三者(『東日流六郡誌絵巻、全』の編集者、及び水沢市役所〈公民館〉内部の人間)から

「和田喜八郎氏の自筆原稿」

として「提供」されたものである。(Aは原稿自体、 Bはコピー)

山上氏や水沢市内部の人間(もちろん、「公務員」)が、本人(和田喜八郎氏)の「了解」や「承諾」なしに、他(「偽作」論者側)へ“送り与える”こと自体、人間の礼儀や倫理に反する行為である。当人(喜八郎氏)が健在であり、その当人の“好意”(特に水沢市の場合)による「送付」である場合、当然だ。「当然の礼儀」が無視乃至軽視されて“平然”たる、醜悪なる現代日本社会の「縮図」もしくは「鏡」として後世に永く“伝承”されることであろう。

けれども、この「当人の『了解』や『承諾』を欠いた」こと、この一点が、右の「三氏等」にとって思わざる“生命いのち取り”となった。なぜなら、

「和田喜八郎」

と「署名」された原稿が、本当に「当人の筆跡」か否か、その確認を欠いたからである。

先にあげた、わたし当ての郵便物、小荷物類の例でも明らかなように、「和田喜八郎」と署名されているもの、必ずしも「当人の筆跡」ではなかった。家族の筆跡によるもの、少なしとしなかったのである。

「郵便物や小荷物ならともあれ、『原稿』ともなれば、別」

そう思っている人があれば、大きなあやまりだ。わたし自身、三十代から四十代にかけて、時として知人や家族に原稿を「浄書」してもらうことがあった。それらの原稿には「古田武彦」という署名があるけれど、もちろんわたしの筆跡とは、似ても似つかぬものである。

かえってその後、学校(高校)を退き、執筆を「専業」とするようになってから、それはなくなった。

初期の原稿に対して、「『古田武彦』という署名があるから、これは『古田武彦の自筆』である」という「筆跡鑑定」などをされたら、とんでもない迷惑、全くの「誤断」となろう。

これは、一応「教師」とか「執筆」を業とする、わたしのケースであるけれど、農家の「百姓」を業とする和田喜八郎氏などの場合、家族内に“高校出”の“筆達者”な家族がいたら、その人が父親の「秘書役」をつとめる。 ーーこれは、大変“ありやすい”ケースなのではあるまいか。

ともあれ、今問題の原稿を「筆跡鑑定」の基準に用いようとする場合、必ずその前提として

「この原稿は、貴方が書かれたものか。」

との確認をとるべきであろう。もちろん、「偽作」説の「提出以前」になすべき、不可欠の基本作業であった。およそこの「基本作業」なしに「偽作」説を“言明”することなど、真に学問研究の立場に立つ研究者のなすべきことではない。

十

一方の「和田家文書」に関しても、同じだ。

わたしの方が「和田家文書」と認識しているのは、和田喜八郎氏がわたしに対し、当文書の研究調査を依頼された、当の文書群であるから、正真正銘の「和田家文書」そのものである。

これに対し、「三氏等」の場合、次の四種類だ。

(a) 『東日流外三郡誌』〔和田長三郎末吉が、明治15年(一八八二年)に書写を終えたとされているもの。〕

(b) 『東日流六郡誌絵巻』(津軽書房刊)〔和田長三郎末吉が、明治43年(一九一〇年)に書写を終えたとされているもの。〕

(c) 安東太郎宗季の書とされる『安東船商道之事』〔ホテルサンルート五所川原のロビーに展示されていたもの。延元丙子年(元年、一三三六年)正月元日の日付けがある。〕

(d) 源頼朝の『奉寄』〔 (c)と同じ場所に展示。寿永元年(一八八二年)五月二十七日の日付け。〕

右について吟味しよう。

(a) について。「東日流外三郡誌」とあるだけでは、彪大な、この文書の中の“どの文書か”という特定がなされていない。(「明治十五年」に当る文書も多い。またこの年時は、本来「和田末吉」の書写時代であるが、「和田長作」による、「後時再写」もありうる。これらの点が不明である)

従って「和田家文書」中、「末吉筆」と見なしうる部分か、それとも「長作再写」と見られる部分か、あるいは両名以外の第三者の筆跡と見られる部分か、といった問題への“配意”が一切存在しない。

しかし筆跡学上、学術的研究であろうとすれば、このテーマは不可欠の基礎問題である。

(b) について。この本は貴重な史料の数々をふくんでいるけれども、反面、「当文書のしめす筆跡、いかん」という一点においては、『季刊邪馬台国』55号に掲載された、編者、山上笙介氏の寄稿「『東日流誌」との遭遇(であい)と訣別(わかれ)」がしめしているように、遺憾ながら極めて“無関心”もしくは“非認識”の人であったように思われる。

和田喜八郎氏から山上笙介氏に「与え」られた(笙介氏が喜八郎氏から“あずかった”ままになっていた)、いわゆる「和田家文書」なるものは、実は「明治写本」からの「浄書本」だったようである。これを山上氏は「原書」「原本」と“信じ”ておられたことが、同氏の文面にくりかえし現われている。(2)

和田氏によれば、「末吉、孫爺まごじいさんの物なら、取り返さず、渡したままにしておくはずはねえ」とのこと。要するに、喜八郎氏の認識にとって、この(b)は「和田家文書」(明治写本)ではない。まして「寛政原本」などでは全くないのである。

この点も、当人(和田喜八郎氏)が健在なるにもかかわらず、本来の原所蔵者による「確認」を欠いたままで、この「非、和田家文書」が、基礎史料の一つとされているのである。

(c) について。わたしが喜八郎氏にお会いした、初期の頃、先ずサンルートホテル五所川原の一階ロビーで待っていると、氏が来る。そこの応接セットで“今日の打ち合わせ”をする。それが常だった。

その横にガラス棚が置かれ、その中に置物と共に「文書」が展示されていた。それがこの(c)や次項の(d)だった。

一見して、わたしには「古文書」とは見えなかった。現代人再製の“擬文書”としか思わなかった。“文書風の装飾物”と見なしたのである。

わたしがここで喜八郎氏と会った用件は、いつも、たった一件だった。「和田家文書(明治写本)が見たい」「寛政原本が見たい」「秋田孝季の自筆が見たい」これしかなかった。この席でも、「今日は、何を見せてくれるか」その話しか、なかった。けれども、喜八郎氏は、すぐそば(三〇センチ前後)のこれらの「文書」については、一顧も与えなかったのである。

後になって聞くところでは、「おれたち(K氏と共に)が作ったよ。隣の文房具屋で紙を買ってきて、書いてもらった。古めかしく見せようとして紙に手を加えたんだ」とのこと。やはり“展示、装飾用”の作製物だったようである。

これが、「三氏等」によって「和田家文書」そのものとして、「基準史料」の一とされているのを見たとき、わたしは「わが目」を疑った。“こんなものを本当の「古文書」と考える人が、果しているのか”と。「部屋の装飾」としてなら、わたしはこれに「文句」をつけるほど“野暮”ではないつもりだ。

しかし、これを「基準筆跡」の一つ、とした上、顕微鏡写真をとったりするとは、隣の文房具屋に“笑われる”のではあるまいか。

ともあれ、これもまた「和田喜八郎氏の確認をえざる、いわゆる和田家文書」なのである。

しかしながら、一言しておきたい。この文面の内容は「見事」の一言に尽きる。現代人の現代的思考などの“想到”しえぬていの“高み”と“深み”をもつ。「寛政原本」中の当文書出現以後は、日本商業思想史上、否、世界経済思想史上、“逸しえぬ”名作とされるであろう。「見る目」をもたぬ人には、それが未だ見えていないだけなのである。

(d) について。これは右の(c)とはまた、別の印象だった。全体の印象が“稚拙”だった。「源頼朝」と言われても、わたしにはピンと来なかったが、目指す「和田家文書」つまり秋田孝季や和田長三郎吉次の作製物(書写)とも見えなかった。「いつの時代かの再写文書かな」ともあれ、その時点の、わたしの関心とは全く別物だった。

事実、喜八郎さんも、わたしがこのサンルートホテル五所川原の応接場で「和田家文書」(寛政原本・明治写本)の“かけら”でも、と執拗に迫っていたとき、その三十センチそばにあった、この文書については“一言とて”ふれようとはしなかったのである。

これも、その後の「偽作」説論者から「和田家文書」の「基準筆跡」として取り上げられたのを見て、わたしは一驚せざるをえなかった。

ともあれ、これもまた、目指す「和田家文書」として、喜八郎氏の「認識」していない一文書であることは、疑えない。なぜなら、わたしが「和田家文書」と呼ぶのは、あくまで「秋田孝季・りく・和田長三郎吉次」の「作製」にかかるもの(「寛政原本」)及び、その再写本(「明治写本」)であったからである。(3)

次に(e)。最近の『季刊邪馬台国』61号(一七二、三ぺージ)では、ようやく『東日流外三郡誌』(八幡書店刊)『東日流六郡誌大要』(同上)『総輯東日流六郡誌、全』(津軽書房刊)等の「所出史料の出現個所」をぺージ数で「特定」した個所がある。(「写真1」「写真5」など、51号の「再録(及び補充)」の個所は、元通り。巻数・ぺージ指定なし)

右の「(a)〜(e)」を通観すると、次の二種類に分れていることが知られよう。

〈A(型〉「a」と「e」

これは、現在刊行されている『東日流外三郡誌』等の中の「写真版」もしくは「コロタイプ版」などから各字を“ひろい出した”ものである。従って、原則として『和田家文書』(明治写本)における「使用字形」と認められる。すなわち「和田喜八郎氏の認識した和田家文書(明治写本)」に属する、と見られる。(ただし、先述したように、「八幡書店」刊本全体としては、「市浦村史、資料篇」編集のさいの編集者側による『浄書本』を底本とした部分もある)

〈B型〉「b」「c」「d」

これは「和田喜八郎氏の『確認」も『認識』もなき、「いわゆる『和田家文書』」である。

ことに「b」「c」などは、和田家文書の所蔵者たる和田喜八郎氏自身が、「和田家文書(明治写本)ではない。『浄書本』である」と「明言」している。その史料を「和田家文書」として、その「筆跡鑑定」の「基準史料」の一とするなどとは、およそ筆跡学上、“正気の沙汰”ではない。たとえば、親鸞文書について、〈寺院が「当院所蔵のものとはちがう」と明言しているのに、依然「〈寺院伝来文書」として、“言い張りつづける”ようなものだからである。学問上の基本、人間の常識を失っている。

以上、左の状況が判明する。

イ 「和田喜八郎氏自身が『自分の字』ではなく、娘(章子さん)の字である」と明言している「非、自筆」(〈資料No.5-④〉『新・古代学』第二集〈新泉社刊〉参照)、わたしのような、喜八郎氏の「自筆」に対して“もっともよく知る”者の「目」にも、明白な「非、自筆」を一方の「基準筆跡」(「α」)とし、

ロ 他方で右のような、全く別種の「A型」「B 型」を“ひっくくった”ものを、対照の「基準筆跡」(β)として並べ、この「α」「β」の間に「共通筆跡」を求めようとしたのが、「三氏等」の「筆跡鑑定」の“方法”であった。

このような“方法”に立つ場合、“帰結”はどうなるだろうか。

当然、先述のように、「一定の流派内の継承」をしめしやすい「誤字」がその標的となった。そこでそれをくりかえす。

そのさい、明治以降の「学校教育」上“定め”られた、いわゆる「正規の字形」を“物指し”としたために、漢代の石碑(礼器碑)や北魏・東晋から明代に至る、書の名家たる王羲之や欧陽詢等の使用文字の類すら「誤字」扱いしたままで処理するという、真っ赤な「浅慮」の恥を天下にさらす結果となったのである。

「『共通誤字』の存在は、『偽書』の証拠」という、筆跡学上、初歩的な“思いこみ”から、「三氏等」はついにまぬかれることができなかったのである。

一方の「共通の筆癖」問題も、同じ禍痕に根ざしている。すなわち、右のように、全く異種の(流派系列のみ同一の)「筆跡」の中から「共通の筆跡」を敢えて“求め”ようとしたために、結局“大ざっぱ”な、“甘い”「わく」しか設定できぬこととなった。

そのため、「非、自筆」(章子さんの筆跡)の、あまりにも目立った特徴である“右肩上り”の「筆癖」を「一貫して指示」することができなくなった。なぜなら、「β」中の「b」「c」などには、その特徴が見出せなかったからである。

またそのため、「非、自筆」(章子さんの筆跡)に見られる「わらび状」等の、微細な、しかし刮目すべき「個癖」を全く“見のがさ”ざるをえなかった。なぜなら、「β」中の「b」「c」「d」「e」とも、その「個癖」を見出すことができなかったからである。

わたしははじめ、この「筆跡鑑定」の再検証作業をすすめるうち、直ちに次の疑問に当面した。

「なぜ、これだけ明白な、個々人の別々の筆癖の存在に『三氏等』は気づかないのだろうか。」と。

しかし、今は明瞭に判明した。「異種筆跡の多種史料を“かかえ”こんで、その間に『共通性』を求める」という至上命題が前提されていたからである、と。

「先入観のわな」が孫悟空の頭上の鉄輪のごとく、『三氏等』の頭を固くしばりつけ切っていたようである。

十一

最後に、今回のような研究経験は、わたしにとって実は“二回目”の経験であったことを記しておきたい。もちろん、わたしの学問研究の基本をなす、親鸞研究は除く。

第一回の経験は、高句麗好太王碑研究のさいだった。

一九七二年五月、李進煕(じんひ)氏の好太王(広開土王)碑文「偽作」説は、日本の古代史学界を震憾させた。従来その「碑文」と信ぜられ、学術論文においても、教科書においても、疑わず採用されていた文面は、実は、さに非ず、明治十七年、現地(現在、中国の吉林省集安)に到った、日本の参謀本部の酒匂景信中尉が、碑面を全面的に「改ざん」して、この「偽造文面」を拓出(「双鉤本」)して持ち帰ったものだ、というのである。(現存、東京都上野の国立博物館所蔵の「酒匂本」)

その他の、幾多の日本に現存する「双鉤本、拓本」類もすべて「酒匂による改ざん」以後のものにすぎない、と論じたのである。

戦前もさることながら、特に戦後の日本古代史学及び教科書にとって、この「好太王碑文」は「根底」的位置を有するものであったから、李氏の「改ざん」説の与えた“脅威”は絶大だった。

その上、やがて刊行された李氏の『広開土王陵碑の研究」(吉川弘文館刊)には、詳細な資料集と「改ざん文字」をふくむ、詳密な「字句、異同対照表」等が数多く掲載され、その論証の「確実さ」を印象づけ、学界や一般ジャーナリスト界にも、巨大な影響を与えたのであった。(今回の和田家文書「偽作」説の「三氏等」の「表示」を質量共にはるかに上廻っていた)

しかし、わたしはこの李説に不審を感じた。むしろ、李説の拠って立つ“方法”に疑問を感じたのである。

第一に、肝心の好太王碑、その現地におもむき、その実物を眼前に確かめる。この基本作業がなされていなかった。それがなされないままに、これほど“大胆”な論断を行なう、「酒匂、改ざん」を断言する。

「これは、学問の方法ではない。」わたしはそう思った。これほど“大胆”な説を立てるには、「基礎事実の確認作業」がスッポリと欠落しているのである。(今回と全く同じだ)

第二に、「先行研究者に対する確認」の欠如である。すでに戦前において、幾多の学者が現地に渡り、碑面を詳細に観察し、それらをさまざまな形で報告している。たとえば、今西龍などは、朝に、昼に、夕方に、くりかえし現碑をおとずれ、日光の射す方向やその変化によって、今まで“見えなかった”字が“見えてくる”状況をつづった報告は、感動的である。(『失われた九州王朝」第三章、参照)

また梅原末治は“諸先輩の見のがしたところを一点でも発見したい”と期して現碑を執拗に観察したという。梅原は李説発表の当時、現存であった。

また戦後、現地におもむき、周密な調査研究を試みたのは、北朝鮮側の学術調査団であった。たとえば、朴時亨氏の「解読文」(『広開土王陵碑』)はその研究成果である。

以上の状況に対し、李氏は、右のような「先行研究者をたずね、自己の疑問点を正す」という、学者としての基本姿勢を一切しめさなかった。(梅原氏は、わたしの問いに対し、それを嘆いておられた)

さらに、当時の李氏は北朝鮮側の立場(のちに韓国側に“転”じた)であったから、北朝鮮側の調査団の研究者に疑問点の「確認」を求める、という便宜は、当時のわたしたちの「比」ではなかったとおもわれるが、それも“行なった”形跡がない。

これもまた、学問上の「基礎作業の欠如」である。(この点も、今回の和田家文書「偽作」説と全く同じだ。藤本光幸氏やわたしに対し、学問的な「確認」など全く行われなかった)。

第三に、「個人の名誉の棄損」である。「酒匂は帝国主義の手先」「酒匂は悪質な『改ざん』者」こういう指摘乃至“断罪”は、酒匂家の遺族の「名誉」をいちじるしく傷つける。事実、酒匂家の遺族(小学生)において、学校で「いじめ」に遭っているという、母親(千葉県)の歎きに直面して、わたしは心を痛めた。当時の各新聞が、いかに「酒匂の恥ずべき犯罪」をいっせいに書き立てたかが知られよう。(和田家でも、同じ「いじめ」問題が生じている)。「子供は大人の鏡」この金言は、まさに正しいのである。

これに対して「いや、学問の真実のためには、やむをえない」と称する輩がいる。とんでもない“あやまり”だ。なぜなら「学問の真実」を僭称するなら、右の「第一」や「第二」といった、「学問の基礎作業」の上に立つべきだ。一般的に、当然なすべき作業を、こういう場合(「個人の名誉」にかかわる場合)には、五倍も十倍も“手を尽くす”べきだ。当然ではないか。

それを「欠如」し、「欠落」したままで、「学問の真実」を言うなどとは、“口にするも、おこがましい”と言わざるをえない。わたしの理解する「学問」の立場からは、文字通り、これ以外にない。

さらに、一言する。

わたしの研究は、しばしば「本願寺家の名誉」や「天皇家の名誉」を“犯す”かに見られることがあるようである。

確かに、「史上の真実としての親鸞」や「史上の真実としての古事記・日本書紀」などを追跡する中で、既存の「親鸞聖人像」や「天皇家像」と“相矛盾”する場合が現われることも、ありえよう。それぞれ「真宗史」や「古代史」の中枢をなす人々であるから、それを“避け”ては、「史上の真実」は明らかにしえない。もしそれを“避け”れば、直ちに「御用史学なるもの」に堕してしまうであろう。到底わたしの信ずる「歴史学」ではない。ヘロドトスのしめした「歴史」への道には、まさに相反するものとなろう。

しかし、では、次のように言うことが許されるであろうか。

「尊貴なる、本願寺家や天皇家の名誉さえ傷つけることが許されるのだから、まして酒匂家や和田家の名誉くらい、仕方がない」と。 ーーとんでもないことだ。

わたしは考える。「酒匂家や和田家の『名誉』を重んじ、もしそれを傷つけるかに見えた場合には、もっとも誠実に、先ず『学問上の基礎作業』〈先述「第一」「第二」等〉を尽くし抜く。これが不可欠だ。そのような、一つひとつの個人や家の『名誉』を徹底して重んずるていの研究者にして、はじめて『本願寺家』や『天皇家』の“既存の権威”に対し、場合によっては(止むをえず)これに“反する”学説をも出しうる資格をもつ」と。これがわたしの、学問に対する基本信条である。

「反、本願寺家」や「反、天皇家」のイデオロギーに従って、史料を読む。その立場から解説する。 ーーこのような“方法”は、およそわたしの学問とは無縁である。

十二

好太王碑文の場合、すでに「結論」は出た。中国側が現地(集安)の好太王碑を「公開」し、日本側の学者、研究者、一般人たちも数多くおとずれうるようになって、李氏の「改ざん」説はやはり「不当」であったことが完全に証明された。

だが、この好太王碑「改ざん」論争は、実は、わたしにとってはまた「筆跡鑑定」の問題だったのである。

宮内庁図書寮(のちの書陵部)で実見した「碑文之由来記」は、その内容(文面)から見て、「酒匂中尉から明治天皇への報告文」である、とわたしは判断したのであった。するとその「筆跡」はいかに。また「酒匂本」に挿入された、「双鉤者」による「符牒文字」(「南三」等)の筆跡は果して「酒匂筆跡」か否か。わたしはこの「筆跡の謎」の解明を求めて酒匂中尉(のち、大尉)の遺族を宮崎県に捜し求めた。そしてついに日向市においてその一家を見出しえたのである。(『失われた九州王朝』第三章参照)

そのお宅で見出した「酒匂大尉の筆跡」は

「明治二十一年十二月三日拝領

酒 匂 景 信」

であり、“明治天皇から拝領の銅花瓶”の箱に「自書」されたものであった。(遺族の堤春子さんによる)

その「筆跡」は、もちろん「酒匂本」の「符牒文字」(中国側の「双鉤者」の手による)とは、全く一致せず、同時にあの「碑文之由来記」の「筆跡」と全く一致する、という、いわば「望外」の(しかし、ひそかな「期待」を抱いていた)、驚くべき結果をえたのであった。

後日、中国側の「現地開放」によって、「酒匂改ざん」説は完全に葬り去られた。そのことはまた、わたしの「筆跡鑑定」と「筆跡検証」がまちがっていなかったこと、その完壁な証明ともなったのであった。

わたしは早くから史学雑誌の論文「好太王碑文『改削』説の批判李進煕氏『広開土王陵碑の研究』について」(「史学雑誌」八二-八、昭和四十八年、所載(4) )の最後を、この「筆跡証明」によって結んだのであるけれど、李氏はこれに対し、

「(古田の)筆跡鑑定など、信憑に値いせず」

として、“一笑”に付して黙殺し、一切これから“目をそむけ”た。そして依然、自家の主張、帝国主義攻撃のイデオロギー的言辞を「反復」し通していたのである、昭和六十年三月の、あの「公開」の日に至るまでは。(「好太王碑の史料批判共和国(北朝鮮)と中国の学者に問う」「昭和薬科大学紀要」第二十号、昭和六十一年所載、参照(5) )

ーーそのあと、当人(李進煕氏)を除き、学界やジャーナリストや一般人から、かつての「改ざん」説の熱狂的支持者や消極的受容者たちは、一人減り、二人去り、ついに現況に至ったのである。

「いじめ」の問題が、好太王碑「改ざん」説と和田家文書「偽作」説とにおいて、「不幸な相似形」を描いたのと同じく、今回の「偽作」説の熱狂的支持者や消極的受容者たちの未来もまた、やがて「寛政原本」の出現と公開を一大転機として、これと運命的な「相似形」を必ず描くこととなるであろう。

それが歴史の法則である。

(注)

(1) 「和田家文書」(明治写本)は「寛政原本」に対する、純粋な「再写本」ではない。なぜなら「原本」の“漢字”に対する“読み下し”部分を大量にふくんでいる、と見られるからである。「流布本」の性格をもつ。(また和田末吉・長作の「自叙文」及び「明治以降の補記」をふくむ。)

(2) 「原本」「原書」といった用語に対する理解が、当の和田喜八郎氏をはじめ、同氏周辺の各関係者ごとに“まちまち”であり、ために事実認識が“混乱”していたようである。

すなわち、「明治写本」や「明治写本に対する浄書本(戦後)」などが、それぞれ(「活字」の“元”となる“手書き本”〈書筆〉という意味で)「原本」「原書」と呼ばれていたようである。これらは、“発音”は同じでも「元本(げんぽん)」「元書(げんしょ)」とでも書くべきものであろう。ところが、「会話」の場では、これらが“区別なし”で用いられたため、段々と周辺の人々に「伝達」されるにつれ、各自一段と「誤解」が増幅されていったようである。

「偽書」説の「三氏等」の場合も、あるいはその種の「錯覚」の“伝播”の中で、あれほどの「基礎史料に対する錯認」が生じたのかもしれぬ。

しかしながら、そのような一般所蔵者や世間の「混乱」を厳正に“正す”ところにこそ、まさに筆跡学的研究にとって不可欠のイロハ、第一歩の存在すること、斯学の常識である。

(3) この文書自体に対しては「再写本」「転写本」などの史料批判的検証を十二分に行わねばならず、必ずしも軽易に“速断”すべきものではないであろう。(山上笙介氏の、当文書に対する判断は、なお“速断”の観をまぬかれない。『季刊邪馬台国』55号所収論文)。この文書に対するわたしの立場は、現在において“未明”の一語である。

(4) 古田『よみがえる卑弥呼』(駸々堂刊、現在は朝日文庫、所刊)所収。

(5) 同右。