『失われた九州王朝』(目次)へ

直接証拠と間接証拠好 太王碑文《酒匂本》の来歴 古田武彦

古田武彦

三世紀と五世紀の倭国を結ぶ線上にそそり立つ巨大石碑がある。鴨緑江北岸に現存する、高句麗好太王碑である。

高さ六・三四メートルの巨石が突っ立ち、その四面にはビッシリ、千八百余字が彫りこまれている。しかも一字の大きさは約十二センチ角くらい。驚嘆に値する金石史料だ。幅は、第一面一・五三メートル、第二面一・五メートル、第三面一・九メートル、第四面一・四三メートル。この碑の立てられたのは甲寅年(四一四)、好太王の死(壬子、四一二)後、わずか二年目である。その上、金石文だから、写本・刊本の類とは異なり、誤写・誤刻の心配はない。刻みこまれた時点の文字がそのまま残っているのだ。書物でいえば、いわば「自筆現存本」に当る。

こう考えただけで、この石碑がどんなに絶大な史料価値をもつか、明らかであろう。古代史世界には「自筆本」など、絶えてお目にかかれない。鏡銘などの金石文も、きまり文句の吉祥句が多く、直接なまなましい叙述内容などほとんどない。だから、長文の歴史叙述をふくむこの巨大石碑は、ズバリ“生きた歴史の証人”といっていい。

この碑文の中には、有名なつぎの一句がある。「倭以二辛卯年一来渡レ海、破二百残一□□□羅一以為二臣民一」(倭、辛卯の年を以て、来りて海を渡り、百残〔百済〕を破り、〔「更に新羅を討ち」などを補う〕以て臣民と為す ーー従来の説による。)。「辛卯の年」とは、好太王の治世では、治世元年の三九一年に当る。この年、倭は朝鮮半島に渡り、百済や新羅などを臣民にした ーー明治以来、そう解釈されてきた。高校中学の教科書にも、そう書いてある。

ところが、一九七二年五月、ショッキングな論文があらわれた。在日の朝鮮考古学の学者、李進煕の「高句麗好太王碑文の謎」(『思想』五七五号)である。「こんにち日本軍国主義に反対するたたかいのなかで、歴史家にかせられた重要な課題の一つは、皇国史観の侵略的本質を徹底的にうち砕くことであろう」。論文はこのように書きはじめられている。李によると、現在わたしたちの知っている好太王碑文は、要所において、悪質な改削をうけたものだ。つまり、碑文の原文字を削り取り、石灰で新たな文字を造り上げ、それをあつかましくも双鉤(そうこう ふちどり文字。石碑の面に紙をあて、字の輪郭を墨でふちどって字形を作るやり方)してもちかえったものだ、というのである。

その犯人を季は“酒匂さこう大尉だ”と断じた。酒匂大尉とは、明治十七年、最初に日本へこの碑文の双鉤本をもちかえった人である。その上、李によると、酒匂大尉(当時中尉)。の属していた参謀本部が「酒匂の犯罪行為」をおおいかくすために、さらに大がかりな「石灰塗布作戦」を日清・日露両戦争の間に行なった。 ーー季はそのように断定する。

その事実を知らずに、その後、数々の拓本がとられた。日本の学者たちはこれに気づかず、“虚構された行文”を金科玉条の金石文と盲信した。そして四世紀に天皇家がすでに朝鮮半島に大がかりな進出を行なっていた、という証拠として使ってきたのだ。そういう論旨である。

この激烈な李の論文を前にして、わたしはいくつかの疑いをもった。その不審を明らかにするため、まずどのような語句が改削されたというのか、李の主張をあげてみよう。

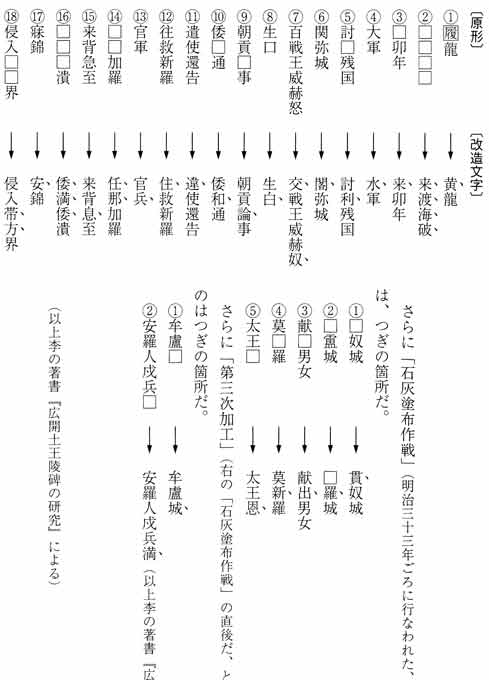

酒匂の“すりかえた”文字とされるのはつぎの点だ

〔原形〕 〔改造文字〕

(1).履龍 →黄龍

(2).□□□□ →来渡海破

(3).□卯年 →来卯年

(4).大軍 →水軍

(5).討□残国 →討利残国

(6).関弥城 →閣弥城

(7).百戦王威赫怒 →交戦王威赫奴

(8).生口 →生白

(9).朝貢□事 →朝貢論事

(10).倭□通 →倭和通

(11).遣使還告 →違使還告

(12).往救新羅 →住救新羅

(13).官軍 →官兵

(14).□□加羅 →任那加羅

(15).来背急至 →来背息至

(16).□□□潰 →倭満倭潰

(17).寐錦 →安錦

(18).侵入□□界 →侵入帯方界

(青色文字履は、推定)

さらに「石灰塗布作戦」(明治三十三年ごろに行なわれた、と李はいう)で、書きこまれた字とされるのは、つぎの箇所だ。

(1) □奴城 →貫奴城

(2) □雷*城 →□羅城

(3) 献□男女 →献出男女

(4) 莫□羅 →莫新羅

(5) 太王□ →太王恩

さらに「第三次加工」(右の「石灰塗布作戦」の直後だ、と李はいう)のとき書き入れたもの、とされるのはつぎの箇所だ。

(1) 牟盧 →牟盧城

(2) 安羅人戊兵□ →安羅人戊兵満(以上李の著書『広開土王陵碑の研究』による)

しかし、このような李の断定にもかかわらず、李のあげた「改削」箇所を見て、わたしは深い疑いをおぼえざるをえなかった。なぜなら、一言にいって、それらはいずれも、直接イデオロギー的な問題をふくんでいないからである。「黄龍ーー履龍」「水軍ーー大軍」「生白ーー生口」など、いずれであろうとも、「日本軍国主義」の立場からとくに有利とは思えない。また「太王□」と酒匂本(酒匂大尉のもちかえったふちどり本)にあったのを、“石灰塗布作戦”で「太王恩」と石灰造字したという。しかしこの「太王」が高句麗好太王のことであるのは自明だ。だから、その直後の「恩」は当然「好太王の恩」ということとなろう。その「恩」字をなぜ「日本の参謀本部」がわざわざ石灰で新たに造字しなければならないのだろうか。「朝貢論事」についても同じだ。この「朝貢」が「好太王への朝貢」であることは、好太王碑という石碑の性格から見ても当然だ。その文字の直後の「論」をかりに酒匂が造字したとして、日本軍国主義は一体、何の利益をうけるのであろうか。

いうまでもないことながら、わたしには「日本の軍国主義」を弁護しようという、一片の意思もない。いな、むしろ学問をもって「日本の軍国主義」の「犯罪行為」をあばこうとする、李の志を壮とする。しかし、事はあくまで実証に属する。必要なのは、事実にもとづくこと、徹底的に実証的であることだ。その冷静な目から見て、「造作の犯意」があまりにも不明なのである。

これに対し、わたしは碑文中に左の箇所のあることを重視する。

(1) 官軍方至倭賊退

(2) 倭不軌侵入帯方界

(3) 倭寇潰敗斬殺無数

右において、「倭賊」「倭寇」といい「倭不軌侵入」といっているのは、倭国に正面から敵対した高句麗側の言い分としては、当然だ。それゆえにこそ真実性(リアリティ)をもつ。しかし、。“日本の参謀本部が碑面に改削の手を加え、日本側に不利な点を抹殺せんとした”という、李の視点に対しては根本的に矛盾する。なぜなら、先に李のあげた箇所のように、イデオロギー的におよそ無意味な箇所を、各所にわたって改削するくらいなら、なぜ右の三箇所のように、日本の参謀本部側にとって“面白からぬ”はずの箇所を削らなかったのか。それは「賊」「寇」「不」「侵」といった、わずか数字を削って不明にしておけばすむことだ。しかるに、酒匂本自体に、これらの表現は歴然と存在する。その後のすべての拓本、ふちどり本においても、この一点は変ることがない。 ーー李の情執をこめた千百の論弁も、この一点に答えなければ、人間のもつ、単純にして健康な理性ーー それはいかなる国の、いかなる子供の中にも存在し、わたしはそれを研究の原点とする ーーを満足させることはできない。

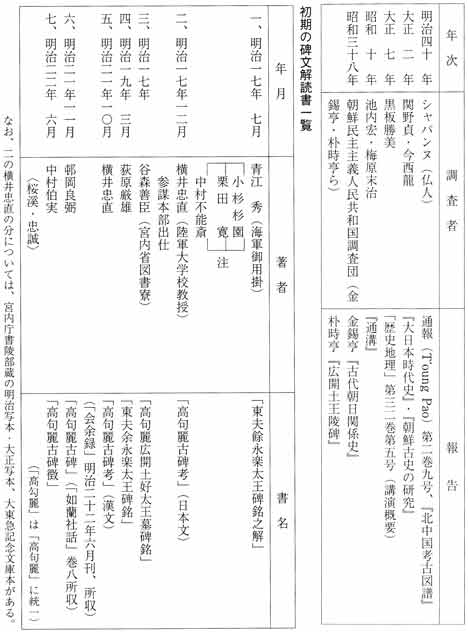

李の説に対する第二の疑いをのべよう。今まで現地におもむき、苦心して実際にこの石碑を調査した人々がある。しかし、李はこれらの人々の証言を一切、まともにうけとろうとしていない。今、主要な調査五回をあげよう(左表参照)。

| 年次 | 調査者 | 報告 |

| 明治四十年 | シャバンヌ(仏人) | 通報(T'oung Pao) 第二巻九号、『北中国考古図譜』 |

| 大正二年 | 関野貞・今西龍 | 『大日本時代史』・『朝鮮古史の研究』 |

| 大正七年 | 黒板勝美 | 「歴史地理」第三二巻第五号(講演概要) |

| 昭和十年 | 池内宏・梅原末治 | 『通溝』 |

| 昭和三十八年 | 朝鮮民主主義人民共和国調査団 (金錫亨・朴時亨ら) |

金錫亨『古代朝日関係史』・ |

この他にも、当地を訪れた学者は数多い。たとえば、はやくも明治三十八年には鳥居龍蔵(とりいりゅうぞう)が実地に碑を調査し、写真撮影を行ない、拓本を購入している。また今次大戦前、三宅俊成はしばしば現碑の観祭・調査を行ない、その結果を昭和十年に報告している(『満蒙』第一八五号)。さらに昭和十三年、末松保和は上野直昭や高裕燮とともに、現地を訪れた。末松はその回想を昭和三十八年刊の『日本上代史管見』の中に収録している。このようにしばしば現地を訪れた学者の、誰一人として李のような「酒匂改削の事実」を「発見」しえなかった。

しかも、関野・今西・黒板・池内・梅原・三宅等はいずれも、酒匂本が他の拓本と文面において異同をもっていることを知っていた。いな、むしろ知っていたからこそ、彼等は学究として、現碑にこれを確かめる必要を感じ、実地におもむいた、といっていいのである。なぜなら、日本の学界において、すでに明治三十一年、三宅米吉が「高麗古碑考追加」において、この問題を提起していた。三宅は小松宮家より借覧した小松宮拓本と『会余録』所収の酒匂本とを比較し、その間に異同の少なくないのを発見した。右の論文ではその校訂を行なっていたからである。けれども、三宅は現碑に接せず、机上においてこれを行なった。したがって、大正・昭和(戦前)の学者は、この問題を現地におもむいて確かめようとした。

彼等はその結果、こもごも、現地の拓本製作業者が美しい拓本をとるために、石灰をもって碑面の地肌をととのえて拓本をとりやすくしている、という事実を報告している。

「此碑現今此碑の管理人と称すべき初鵬度と称する六十六歳(大正二年)の老人、其周辺に足場を常設して一人の工人を傭ひて絶えず拓本を作成し居れり。工人は碑面上にて朝鮮紙を且つ継ぎ且つ拓し作業容易なるを以て拓本一部四枚の価格金十円に満たず。・・・・此碑欠落せし部分少からず、碑面風雨に侵蝕せられ小凸凹を生じ且つ刻字浅露となれり。・・・・されば文字中全く工人の手に成るものあり、・・・・因りて此碑文を史料として史を考証せんとするものは深き警戒を要す」(今西龍「広開土境好太王陵碑に就て」 傍点、古田 インターネット上は赤色表示)。

「碑は今ま亜鉛葺六角形の亭を以て蔽はれ、風餐雨虐を免れしめてある。・・・・しかも其の亭は梯子に伝って自由に昇降し得るやうにできてゐる二階建であつて、心なき一般観覧者の登覧、及び数十年来此の碑の拓出を専業とするものゝ足場に充てられ、遺憾ながら碑石保護の目的にかなってゐない。早く然るべき方法を講じなければ、此の曠古の遺物は、日増しに損傷の程度を加へるであらう。且つ拓碑を業とするものは、墨客騒人を喜ばせるが為めに、漆喰を以て字画の缺損を補ひ、或は全く不分明なる文字を補填すみことさへ敢てしてゐる。これも学術上の立場から、既に幾度か識者を悲しましめたところである」(池内宏『通溝』)。

右のように今西は後学のために忠告し、池内は将来の憂いをのべている。

一方、黒板は折釘をもって石灰を削り、その下の文字を確かめたという。そのため、韓国において、黒板に対し「改変者」の疑いをかける学者があらわれた(文定昌「日本上古史」昭和四十五年)。

このような実地の探究者は、いずれも李のいうような酒匂改削の跡を「発見」していない。ことに問題の「倭以辛卯年来渡海破・・・・」の一節については、当然これらの研究者は関心を集中した。しかし何の不審な点をも、そこに見出さなかったのである。この点、わたしは現存者中、現碑に接した末松・梅原の諸氏を訪れて、直接これを問うた。末松氏の方には十分な記憶がなかった。これは短時日の滞在であったためであるが、その実は、すでに大正二年、今西による周到な調査によって十二分の確認がなされていたことを知っていたからであるという。同氏はかつて今西のもとにあって研究に従事していたが、今西の探究振りは一個の石碑の文字を確認するに、一日のうちにも再三、再四、重ねて足をはこぶのを常としていた、という。それは、朝日の当る文字と白昼下の文字と夕日の当る文字と、また天候のいかんにより、それぞれ“石碑の文字の見え方がちがう”という理由からであった。たしかに今西の報告論文は、簡潔な文面の中に、よく右のような探究の熱意がにじみ出ている。

一方、梅原氏は、よく当時の記憶を有していた。それは、かつて青年時代、今西からくりかえし現碑の状況を聞いていた上、「仮構された文字」を拓本にとることを、現地調査の一つの目標としていたからである。「倭以辛卯年来渡海」の箇所にはことに注意を集中した、という。それが石灰による仮構や削傷による誤痕をふくんでいないかどうか、それを一字一字確認しつつ、みずからその部分の拓本を丁寧に写しとった。けれども、そこには全く仮構の跡を見なかったのである(また他にも、今西の報告以外に、さしたる仮構文字なく、いささか“ガッカリ”した、という)。

当時の梅原氏は鏡銘などの拓本採取について、熟練した技法をもつ研究者であった。一八○〜一八一ぺージにあげた『漢三国六朝紀年鏡図説』の末尾には、偽銘鏡の研究が付されている。当時の梅原氏は拓本をとる対象そのものの真偽に注意をおこたらぬ、慎重な研究者だったのである(「日本歴史」三〇二号参照)。

しかるに、李は「酒匂の改削」という、自分のたてた結論の上から、これらの研究者の報告に非難を加える。「ところが、一九一三年にくわしく調査した今西龍は日本軍国主義の犯罪行為を看破できず、(以下、今西の前記の文から「原碑のままーー 唯拓本を鮮明にすることをのみ務めたり」を引用。 ーー古田注)とのべながら、全面石灰をも拓本を鮮明にするための拓工のしわざにしてしまった」。「さて、黒板が調査をした一九一八年にはすでにボロが出ていたのであり、池内も一九三五年にこれをみているはずである。というのは、(1)(「渡海破」前後をさす ーー古田注)は日本の学界でもっとも重視された箇所だからである。にもかかわらず、黒板は日本歴史地理学会の例会での報告で、この箇所については何も語っていない。さらに池内は『広開土王碑発見の由来と碑石の現状』を書きながら、もっとも重要な碑文の現状については口をつぐんでしまった」。「このように碑を実地に調査した研究者はみな、拓工による後期の部分的改削だけを大きくとりあげることによって、日本軍国主義者の犯罪行為を二重、三重に隠蔽する結果をもたらしたのであった」。

ふちどり本・拓本にあらわれた文字の異同が“拓工の仕業か”“イデオロギーの改削か”、それが問題の実証的核心だ。それなのに、李は頭からきめつけている。「軍国主義」問題はあとまわしにしよう。なぜなら、事実を確認してのち、わたしたちはそれをハッキリと問題にすべきだから。

今注目すべき点は、研究方法の差異だ。今西たちは現碑を直接詳細に調査している。これに対し、李は拓本、ふちどり本や写真の比較という間接の方法をとっている。現碑を実見しうる便宜について、当時と今とではすっかり条件がちがっているから、やむをえないともいえよう。しかし、金石文の研究方法として前者が決定的に勝っていることはいうまでもない。

このような情勢の中で、あえて前者の報告すべてが誤謬に陥っている、と立言するためには、

(一)酒匂の「犯行」を明らかにすべき、酒匂自身または参謀本部による直接資料が新たに出現するか。

(二)今西・池内たちが実地調査において、「酒匂の犯行」という事実を知ったが、それをあえて隠匿していた、という、その証拠資料を提示しなければならない。

しかし、李はそのいずれをもなさず、ただ“みずからの立てた仮説”の上に突っ立って、「(池内は)口をつぐんでしまった」と書く。そういうためには、“池内が「酒匂の犯罪行為」を認識していた”という直接の資料が必要なのに、それは一切提示しない。ただ“自分は「酒匂の犯行」と結論するが、池内は何も書いていないから、きっと彼は知りながら口をつぐんだのだろう”と推定しているだけなのだ。それゆえ、実は池内に“口をつぐませた”本人は、李自身である、というほかはない。

初期の碑文解読書一覧 (「高勾麗」は「高句麗」に統一)

| 年月 | 著者 | 書名 |

| 一、 明治一七年 七月 | 青江秀(海軍御用掛) | 「東夫餘永楽太王碑銘之解」 小杉杉園・栗田 寛・中村不能斎(注) |

| 二、 明治一七年一 二月 | 横井忠直(陸軍大学校教授) 参謀本部出仕 |

「高句麗古碑考」(日本文) |

| 三、明治一七年 | 谷森善臣(宮内省図書寮) | 「高句麗広開土好太王墓碑銘」 |

| 四、明治一九年 三月 | 荻原厳雄 | 「東夫余永楽太王碑銘」 |

| 五、 明治二一年一〇月 | 横井忠直 | 「高句麗古碑考」(漢文) (「会余録」明治二十二年六月刊、所収) |

| 六、明治二一年一一月 | 邨岡良弼 | 「高句麗古碑」(「如蘭社話」巻八所収) |

| 七、明治二二年 六月 | 中村伯実 〈桜渓・忠誠〉 |

「高句麗古碑徴」 |

なお、二の横井忠直の分については、宮内庁書陵部蔵の明治写本・大正写本、大東急記念文庫本がある。

李の論文が学界に衝撃を与えたのは、必ずしもそのイデオロギー的表現の激越さのためではない。彼が多くの拓本・ふちどり本や写真類をあげ、それらの比較を行なった、その「実証的」性格のためである。その上、彼は拓本とふちどり本の間の異同対照表を掲げ、各拓本の部分写真まで掲載している。

このような論文の印象が人々をして李の結論を“単なるイデオロギー的結論ではない”ことを感ぜしめたものと思われる。大正以来、従来の日本の学界にこのような各種拓本の追跡研究は行なわれていなかった。大正から昭和にかけて幾たびか現碑の実地調査が相次いだため、かつて明治年間、三宅米吉のとった“拓本とふちどり本間の比較”という方法は、第二次的な方法としてかえりみられなくなっていたのである。

この点、丹念に拓本、ふちどり本などを検査した李の功績は大きい。この点はいくらいってもいいすぎではない。したがって、李の結論が妥当であるか、不当であるか、それを真に検証するためには、李の行なった検査の再検証が必要だ。それなしには、李説に対する批判そのものが十二分に“実証的なもの”とはなりえないであろう。そこでわたしは李の仕事の再検査をはじめた。東京に住む李はまず東京で調べ、そこで求められなかったところを京都方面(京都大学人文科学研究所など)に来て調べたようである。京都に住むわたしは、逆のコースとなった。まず、京大の人文科学研究所で李に拓本・写真資料上の便宜を与えられた日比野丈夫さんにお会いして、幾多の資料をお見せいただき、内藤湖南旧蔵写真、同じく内藤旧蔵拓本をはじめ、各種の拓本・写真類を対照していった。次いで東京方面へおもむき、国会図書館をはじめ各図書館において、李の示した資料を求め、これを再検査していった。そして日と月を重ねるにつけ、おびただしい数の拓本・ふちどり本・写真類が集まり、それらについて一つ一つ検証を重ねていったのである。しかし、ここにあらわれた文字の異同が「拓工の仕業」でなく、「イデオロギー的加工」による、という客観的証拠 ーーそれはついに発見することができなかったのである。

李は酒匂自身の“証言”は「発見」しえなかった。代って注目したのが海軍省嘱託青江秀の写本(『東夫餘永楽太王碑銘之解』国会図書館蔵)である。この写本に歴史学者・栗田寛や漢学者・中村不能斎の付箋がついている事実を指摘した上、「これによって、広開土王陵碑文の解読作業が参謀本部で行なわれたことをはっきりつかむことができた」とのべている。

ここには李の基本的な写本事実の誤読がある。青江本の奥書につぎのようにのべられている。「右古碑注解、郷友青江氏命ヲ奉シテ、試ニ筆録スル所ナリ。注解ノ述意ニ於テ、聊イササカ愚見ヲ示ス所アリシヲ以テ、其原稿ノマヽニ写サシメ、寄贈セラルヽ者ナリ 明治十八年二月十八日」。

これは小杉杉園(さんえん 古典学者、徳島出身)の筆跡であり、この写本の冒頭に書きこまれた横井忠直の「高句麗碑出土記」「高句麗古碑考」等の文面も、同じく杉園の筆跡である。また付箋も、それぞれ栗田や中村の筆跡である。

これらの事実を右の杉園の奥書と対置すると、状況はつぎのようだ。

明治十七年七月

青江、好太王碑文の読解を作る(官命による)。

明治十八年二月

青江、再写本を杉園に贈る(礼意の表現)。

杉園、贈与された経緯を奥書に書く(同県人としての私的関係)。

明治十八年二月以後

杉園、友人(学者仲間)に回覧す(栗田寛ら、付箋をつく。学的交友関係〕。

明治二十一年十月以後

杉園、『会余録』所収本によって補記す(「高句麗碑出土記」、「高句麗古碑考」)。

だから、この場合、「命ヲ奉シテ」というのは、青江一人にかかわっている。もし、かりに青江持参の写本にすでに付箋がついていたとしたら、その付箋筆跡は本文の筆跡(青江秀本の再写者の筆跡)と同一でなければならぬ。この点、詳しく分析しよう。

(一) もし、栗田・中村ら諸学者自筆の付箋つき、という特異な形態の本が、青江から杉園に贈られたのなら、当然、杉園は奥書にその旨を記すはずである。しかし杉園は、「其原稿ノマヽニ写サシメ寄贈」といっているにすぎない。

(二) もし、栗田・中村ら諸学者の付箋つきのままの全再写本の形のものが、青江から杉園に贈られたのなら、「其原稿ノマヽニ写サシメ」という文句から見て、付筆もすべて青江本の本文と同一の筆箋による書写本でなければならぬ。しかし、付箋の事実は、栗田・中村らすべて各人各様の筆跡(各学者の自筆)となっている。

(三) 以上の史料事実から見て、付箋は青江段階には存在せず、杉園の手に渡ってのち、付せられたもの、と見ねばならない。

以上が史料の示す客観的事実であるから、この写本を“青江・小杉・栗出・中村らが参謀本部の命によって碑文の共同解読を行なった証拠資料”と解するのは、先入観にもとづいた臆測というほかない。

わたしをもっとも驚かせたのは、李のつぎのような「論証」方法だ。

「しかし、参謀本部で解読作業の行われたことは世に知らされなかった。解読、校閲に動員された者は誰もこのことを書いておらず、克明に日記をつけた谷森さえ一言半句も書いていない。こうしたことは、参謀本部からきびしい緘口令が出ていたからだとしか考えられない」。ここで李の操作している論理はつぎのようだ。“参謀本部は学者たちを動員して解読作業を行なった。その証拠は何もない。しかし、証拠のないことこそ、参謀本部がいかに「きびしい緘口令」をしいていたか、ということの、何よりの証拠である”。これは論理の、いわば“永久自転”である。要は、李自身が“そう思えば”もはやそれで十分であり、格別に、「史料上の証拠」など必要としないのである。

だが、考えても見よう。このような「論証」方法で、容疑者の「共同謀議」を論断する裁判官があったとしたら、いったいこれを黙受する被疑者があろうか。過去の人物も同じだ。彼等こそ抗議するすべをもたぬ“沈黙の被疑者”である。それゆえ、歴史という学問の論証はつねに客観的かつ慎重でなければならない。

一つのたとえ話を語ることを許していただきたい。“医者は患者がガンであるとき、それを本人に告げぬのが常だ。あの医者はわたしにガンだとはいわない。それが、わたしがガンである証拠だ。また、わたしのまわりの誰一人、わたしがガンだ、といわない。これこそ、医者がいかに「きびしい緘口令」を命じているかの何よりの証拠だ”。李の「論証」は本質上、右に類するものではあるまいか。

このようにして、人々を驚かした李の「参謀本部の共同謀議」説は、学問上の「空中楼閣」にすぎぬのではないか。わたしにはそのように思われてきたのである。

わたしは李の論定の跡を追いつづけてゆくうちに、ついに問題の真相を決定的に明らかにすべき、一個の史料に出会った。

それは宮内庁書陵部にあった「碑文之由来記」と題する一文である。李もすでにこれに接していたが、この本が横井忠直の「高句麗古碑考」(明治写)のあとに合装されているので、同じ横井の本と見たのだった。

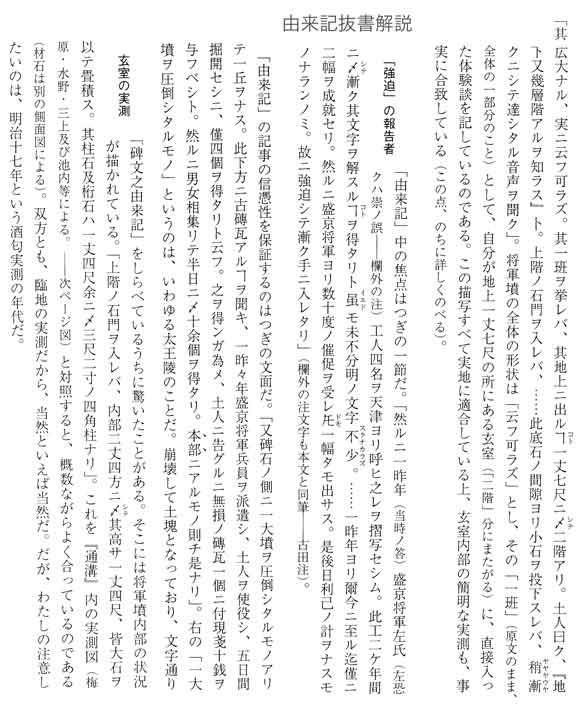

ことにその内容が『会余録』の中の、漢文の「高句麗碑出土記」と一見似ている。それで、横井ははじめ日本文で「碑文之由来記」(以下「由来記」と略称する)を書き、あとでこれを漢文に改めて「高句麗碑出土記」(以下「出土記」と略称する)と題し、これを『会余録』に収めた。 ーー李はそのように考えたのである。

しかし、内容を精視すれば、両者は全く“似て非なる”ものだった。

(一)一人称の文体

故ニ余ハ断シテ二書ヲ以テ謬伝ト為スナリ〈高句麗古碑考〉

史乗亦何ヲ以テカ之ヲ伝ヘサルヤ、余太タ惑ヘリ〈高句麗古碑考〉

このように横井は主語として「余」を用いている。ところが、「由来記」は、一切主語抜きだ。すなわち、横井の一種文人・学者風の文体とは異質の、簡明な文体をもっている(「出土記」では碑文をもたらした人物は「日本人某」として第三人称で表現されている。

(二)「臨地」と「机上」の差

(A) 状況描写。「由来記」は「内ニ一小家屋在リ。懐仁県ノ分衙ヲ設ク。城外人家散在シテ一般ニ数フル時ハ凡四五十戸アリ」といった風に具体的に眼前の認識を描写する。「出土記」にはない。

(B) 石碑の位置。「出土記」では「久為二渓流所レ激、欠損処甚多」(久しく、渓流の激する所と為り、欠損する処甚だ多し)と、石碑が川の中に立っているように書かれている。これは全く事実に反する。ところが、「由来記」では、鴨緑江岸の矩形(「長サ十二・三里、幅三・四里」)の「平地」に碑が立ち、その「平地」は、「山脉ヨリ下流スル一小水路ニアリ」として、小さな川筋に沿うている、と書いている。これは実地の全く正しい描写である。すなわち、前者は現地を知らぬ「机上」の作文にすぎず、後者は実地に足跡を印した人の文であることがハッキリしている。

(C) 将軍墳。碑の東北に将軍墳と呼ばれる古墳がある(今西龍・関野貞・梅原末治等はこれを好太王陵とする)。これについて「出土記」には、「其墳突二出地上一者一丈七尺。上有二両層一地下更不レ知レ有二幾層一」(其の墳、地上に突出する者、一丈七尺。上に両層有り。地下更に幾層有るを知らず)として、将軍墳が地上一丈七尺(約五・一メートル)の高さで、それが二階をなし、他は地下にあるかに見える描写をしている。しかし、これは事実にふさわしくない。将軍墳は全高約十二メートル、地上七層で、いわば“石のピラミッド”とも呼ぶべき特異の形伏をもっているからである(本書二〇六ぺージ図版参照)。

これに対し、「由来記」はつぎのようだ。「其広大ナル、実ニ云フ可ラズ。其一班ヲ挙レバ、其地上ニ出ル(コト)一丈七尺ニ(シテ)二階アリ。土人曰ク『地下又幾層階アルヲ知ラス』卜。上階ノ石門ヲ入レバ、・・・・此底石ノ間隙ヨリ小石ヲ投下スレバ、稍(ヤヤ)漸(ヤウヤ)クニシテ達シタル音声ヲ聞ク」。将軍墳の全体の形状は「云フ可ラズ」とし、その「一班」(原文のまま、全体の一部分のこと)として、自分が地上一丈七尺の所にある玄室(「二階」分にまたがる)に、直接入った体験談を記しているのである。この描写すべて実地に適合している上、玄室内部の簡明な実測も、事実に合致している(この点、のちに詳しくのべる)。

以上、いずれにおいても、「由来記」と「出土記」は「臨地」と「机上」という歴然とした差をもち、両者が別人の作であることをハッキリ示していた。「臨地」の体験者、とはすなわち酒匂景信(さこうかげのぶ)大尉その人だ。「由来記」は、ほかならぬ、酒匂大尉の自作文書であった。

「由来記」中の焦点はつぎの一節だ。「然ルニ一昨年(当時ノ答)盛京将軍左氏(左恐クハ崇ノ誤 ーー欄外の注)工人四名ヲ天津ヨリ呼ヒ之レヲ摺写セシム。此工二ケ年間ニ(シテ)漸ク其文字ヲ解スル(コト)ヲ得タリト(イエド)モ未不分明ノ文字不少(スクナカラズ)。・・・・一昨年ヨリ爾今ニ至ル迄僅ニ二幅ヲ成就セリ。然ルニ盛京将軍ヨリ数十度ノ催促ヲ受レ(ドモ)一幅タモ出サス。是後日利己ノ計ヲナスモノナランノミ。故ニ強迫シテ漸ク手ニ入レタリ」(欄外の注文字も本文と同筆 ーー古田注)。

これに対応する「出土記」の部分を見よう。「前年人有り。天津より工人四名を雇ひ、此に来り、掘出洗刷、二年之工を費し、稍やや読む可きに至る。・・・・今に至るまで僅かに二幅を得ると云ふ。日本人某、適たまたま此の地に遊び、因りて其の一を求め得、齎もたらし還る」(書き下し文)。先にのべたように、「由来記」の第一人称を省略した文体に対し、横井の「出土記」では、「日本人某」という第三人称が用いられている。また「由来記」に「盛京将軍左氏」(「左恐クハ崇ノ誤」の注記付)とあった箇所が「出土記」では、「人」に変えられている。そして「由来記」で「故ニ強迫シテ漸ク手ニ入レタリ」とある箇所が、「出土記」では「求め得、齎(もたら)し還る」と一見紳士風の描写に一変させられているのである。

「強迫」とは、“相手方に害悪が生ずるぞと告げ、恐れさせる”という意味の用語だ。それゆえ、「由来記」の叙述者は、この「強迫」の一語によって、“先方の意思は、このふちどり本をわたしに渡したくなかったのだ。それを、わたしが先方のいやしい心底を見すかし、恫喝を加えたから入手できたのだ”と明治の武人らしく、自分の“野蛮なる功名”を誇っているのである。むしろ、一種“無邪気”なる文体、と称すべきであろう。

この現地派遣の壮年将校(酒匂は当時三十歳代半ば)の、自分の不法をとくとくと語る“無邪気さ”に、陸軍大学校教授であった横井忠直は辟易した。ために、「因りて其の一を求め得、齎し還る」という、穏便・無難の文章へと、“見事に”きりかえたのである。明治の壮年将校の生の体臭さえ感じさせるこの文体。それはすなわち、ことの真実性(リアリティ)をありありと告白している。李が見あやまったのは、この言葉にひそむ“明治の軍人のまがうかたなき体臭”であった。そして同時に李は、単純明快な、事件の真相をついに見失ってしまったのであった。

「由来記」の記事の信憑性を保証するのはつぎの文面だ。「又碑石ノ側ニ一大墳ヲ圧倒シタルモノアリテ一丘ヲナス。此下方ニ古磚瓦アル(コト)ヲ聞キ、一昨々年盛京将軍兵員ヲ派遣シ、土人ヲ使役シ、五日間掘開セシニ、僅四個ヲ得タリト云フ。之ヲ得ンガ為メ、土人ニ告グルニ無損ノ磚瓦一個ニ付現戔ヲ十銭ヲ与フベシト。然ルニ男女相集リテ半日ニ(シテ)十余個ヲ得タリ。本部ニアルモノ則チ是ナリ」。右の「一大墳ヲ圧倒シタルモノ」というのは、いわゆる太王陵のことだ。崩壊して土塊となっており、文字通り「丘ヲナス」現況だ。この点も、酒匂の報告は的確だ(池内宏は、この太王陵を好太王陵と見なした)。

ところで、酒匂が懸賞募集という奇策に出で、半日にして清朝側を上回る収穫をえた話の結尾の一句が重要だ。酒匂は「参謀本部」といわず、ただ「本部」といっている。これは、つぎの二点を示している。

(1) この文書の書かれた当時、酒匂は参謀本部の吏員であったこと(明治十七年六月二日以前)。

(2) この文書の提出先は、同じく参謀本部の上司であったこと(報告書)。

なぜなら、当時すでに「憲兵本部」等も存在していたから、外部では、「参謀本部」というふうに「参謀」を付する必要があった。

これに対し、参謀本部部内文書、またはそれに準ずるとき、つまり「本部」と書くだけで十分相手に通ずるとき、はじめて「参謀」を略しうるのである。つぎはその例だ。「本部出仕工兵大尉小西新太郎妻クニ・・・」〔「参謀本部長山県有朋宛」明治十七年九月九日文書、『参水』第一三八四号。大日記〔部内申牒〕参謀本部文書)。それゆえ「出土記」が外部に公刊された『会余録』に収録されているのに対し、「由来記」は部内文書である。この文書性格も、記載内容の真実性を保証するものである。

「酒匂大尉の筆跡を探そう!」わたしがこの途方もない執念にとりつかれたのは、昭和四十七年九月、問題の酒匂本を東京国立博物館で実見したのがキッカケだった。

その前に末松保和さんから「酒匂本には端々に方角や数字の小さい書き人れがありますよ。あれはどうも中国人の筆ではないか、とわたしは思うのですが・・・・」と親切な示唆をうけていた。たしかにあった。あったけれども、それが中国人の筆か、日本人の筆か、確定することはむつかしい。乱雑な文字で、ちょうど畳職人が畳に整理の符牒をつけたような感じのが多い。しかし、“だから、中国人の拓工の筆だ”そう断定的に決めることもできぬ。

「だが」、わたしは考えた。「この筆跡が酒匂大尉のものかどうか、なら、わかる」と。なぜなら、特走の人物か否か、は、その人物の確かな筆跡を見つけ出し、それと比較すれば判明するからだ。筆跡問題は、わたしには親鸞研究の分野で久しく没入しつづけてきた分野だった(古田『親鸞 ーー人と思想』清水書院刊、同「史料科学の方法と展望」『古文書研究』第四号)。

わたしは昭和十一年発行の「対支回顧録下」の中にあった「旧島津藩士、嘉永三年八月十五日向国都城に生れ・・・・」をたよりに戸籍を求め、九州へ旅立った。その年の十月末のことである。宮崎県都城市を中心に、縁故あるかに思われた人々の家から家へと経巡り歩いた。ついに徒労に終るかと思われた。はじめから豊富ではなかった旅費も、旅が長びき、尽きてしまおうとした。そのとき、日向市の一角で、めざす酒匂大尉の筆跡についにめぐり会ったのである。

そこは堤甫(はじめ)さんのお宅であった。奥さんの春子さんが酒匂家の遺族だった。お二人に、突然飛びこんだ失礼をおわびした、その頭上、仏壇の上にかかげられてあったのが、酒匂景信大尉の写真。隣がタ子(たね)夫人の写真であった。そして眼前におかれた、大きな木箱に書かれた、「銅花瓶」という太い墨の文字。それが酒匂大尉の自筆であった。その木箱の裏には、その年月日・自署名まで大尉の自筆で書かれていた。史学界では、謎の人々であるかのようにいわれていた酒匂景信という存在。その人は、ここでは遺族の日常生活の毎日の中に生きていたのである。直ちに、持っていった酒匂本内に見られる記号の筆跡(方角と数字を記す、上左写真下参照)の写真と比較した。一目瞭然、別人だった。

これは予期したことだった。ところが、全く予想もしないことが起った。宮内庁書陵部所蔵の「由来記」(明治写本)の筆跡が、まがうかたもなく、酒匂大尉の筆跡だったとは! “無駄を恐れず、実地に確かめる” ーーこの鉄則を、あらためてわたしは痛感した。はじめのねらいだった酒匂本内の符牒筆跡と酒匂大尉の筆跡との比較。ーー それは、わたしにとっては、いわば“消極的な効果”しかもちえない性格のものだった。もし両筆跡が一致した場合、俄然、李説は有力となる。なぜなら、酒匂大尉がみずから改削本をふちどりし、整理番号をつけて帰った。にもかかわらず、「由来記」ではウソをつき、別の「由来の事情」を書いているという可能性が高くなるからだ。しかし、両筆跡がちがっていた場合。「由来記」の記事は、“矛盾していない”。 ーーそういうことにはなる。けれども、一歩進んで積極的に「符牒が清朝側拓工の筆跡だ」という証明にはなりえない。

つまり、李説の肯定には積極的な支持となる可能性があるのに対し、その否定の方には消極的な意味しかないのだ。しかし、結果がどうなろうと、わたしの関知するところではない。要は真実が確かめられればいい。そのために、しなければならぬ手続きなのだ。そう思ってはるばるきたのだったけれども、意外だった。問題の「由来記」自身が酒匂大尉の自筆であろうとは! だが、春子さんの話を聞くに及んで不審は解けた。酒匂大尉が明治天皇に(つまり、宮内省へ)酒匂本を献上しているのである(そのときの宮内省からの受領文書がある)。そしてその解説として、「高句麗古碑考」(横井忠直作)と「碑文之由来記」(酒匂景信自作)を合綴したものを付したものと思われる(「高句麗古碑考」の方も、約四割は酒匂大尉の筆跡だった。他の六割はきれいな細い文字で、酒匂大尉の家人か親近者の筆と見られる)。

明治天皇はその褒賞として銅花瓶を大尉に下賜した。そのときの興昧深い逸話を、あとで酒匂大尉の血のつながった孫に当る白川千鶴子さん(宮崎県小林市在住)からお聞きすることができた。明治天皇が「酒匂に何か褒美をやらなければならんが、金をやったら、酒匂はすぐ飲んでしまう。だから金はやらんぞ」。そういって下賜されたのがこの銅花瓶だというのである(大尉は当時「近衛武庫主管」の任にあった)。

以後、この銅花瓶は酒匂家の家宝となった(酒匂家の嫁だった春子さんは、もし火事になったら、何をおいても第一にこれを背負って退避する、その訓練をさせられていたという)。そのとき、酒匂大尉が下賜された桐の箱にさらに大きな木の外箱を作り、その表に「銅花瓶」、裏に下賜された年月日(明治二十一年十二月三日)と自署名を記入した。それがはからずも、今、酒匂大尉の「改削犯行」の嫌疑を晴らす、一つの有力な証拠となったのである。なぜなら“「由来記」は、酒匂大尉本人の自作・自筆本”ということになった。史料としてまさに第一史料である。その第一史料を無視した「酒匂犯行説」など、史学の方法から見て、到底成立しがたいのである(なお、右の酒匂本献上のときの宮内省文書をはじめ、豊富な酒匂家文書がタ子未亡人ーー春子さんを通じて保存され、今、宮崎県総合博物館に蔵されている。館員永井哲雄氏の「高句麗広開土王碑文の将来者をめぐる一、二の史料追加について」に紹介されている)。

「出土記」と「由来記」と両本を比較してみて、わたしの不思議に思ったことがある。それは、横井と酒匂の実質的な連絡がほとんどとれていないことだ。もし緊密な連絡をとっていたとしたら、先にのべたような、横井の「机上」の誤解がおこるはずはない。なぜなら、酒匂は、「現地」を正確に把握していたからである。第一、横井が自分の書いた「出土記」を、『会余録』に収録して発表する前に、一回でも酒匂に見せていたら、「現地」を踏んだものならばすぐ気づくようなまちがい ーー“碑は川の中に立っていた”とか“将軍墳は地上二層の古墳”といった、見えすいた書きちがえは、直ちに訂正されたはずだ。“横井は机上で酒匂の報告書を読み、自分の作文を作った。そしてそれについて酒匂の校閲をうけもせず、これを出版した”。 ーー信じがたい杜撰さだが、両本を比較した結果から見ると、そのように判断するほかはないのである。つまり、横井が「出土記」を書き、『会余録』を出版した明治二十二年段階では、もはや酒匂は関与していない。

酒匂は明治二十年四月、近衛武庫主管に任ぜられ、明治二十二年三月、要塞砲兵幹部練習所の開設と共に、同所の副官となって、一家をあげて浦賀に赴任した、という。横井は酒匂に連絡しようと思えば当然できたはずだ。しかるに、それをしなかった。陸軍大学校教授という、横井の“プライド”がかえってそれを怠らしめたのであろうか。

わたしはこのいきさつから、重大な帰結を見出す。李はつぎのようにいっている。「以上で、解読作業の中心人物が横井忠直であることがほぼわかったが、・・・・参謀本部でのこうした作業をへて、『会余録』は一八八九(明治二二)年六月に出版された」。李のいわゆる“横井を中核とした参謀本部の共同謀議”がかりに存在したとしたら、実際上の“「共同」の機軸”は、誰よりも「横井ーー酒匂」の間にあるはずだ。なぜなら、「文」の横井と「臨地」の酒匂、という両者の連携作業を抜きにした「共同謀議」など、およそ無意味だからである。しかし、史料上の事実は、両者の間の実質的な連絡があまりにも疎だったことを、ハッキリと示している。横井は酒匂の報告書を、おのれが構文の「材料」として、机上において利用したにすぎぬ。

このようにして、この核心の結節点においてもまた、李の仮説は「白昼夢」と化し去ったのである(なお、この問題は、わたしのつぎの論文で詳述されている。「好太王碑文『改削』説への批判 ーー李進煕氏『広開土王陵碑文の研究』について」〔『史学雑誌』82-8、昭和四十八年八月〕ここでは、拓本や写真等の「編年」問題をはじめ、多面的に李仮説の成立しがたいことを論証している)。

「碑文之由来記」をしらべているうちに驚いたことがある。そこには将軍墳内部の状況が描かれている。「上階ノ石門ヲ入レバ、内部二丈四方ニ(シテ)其高サ一丈四尺、皆大石ヲ以テ畳積ス。其柱石及桁石ハ一丈四尺余ニ(シテ)三尺二寸ノ四角柱ナリ」。これを『通溝』内の実測図(梅原・水野・三上及び池内等による。左図)と対照すると、概数ながらよく合っているのである(材石は別の側面図による)。双方とも、臨地の実測だから、当然といえば当然だ。だが、わたしの注意したいのは、明治十七年という酒匂実測の年代だ。

考古学上有名な縄文式土器の命名(モース「大森の貝塚」)は明治十二年。その翌年、酒匂は九月に清国差遣の命をうけ、十月に日本を出発した。一方、「弥生式土器」(東京都文京区本郷弥生町出土)が発見されたのは、酒匂が帰国した明治十七年のことだ。だが、実際にその名称がつけられて、日本の考古学の確固たる出発を告げたのは、さらに十二年経った明治二十九年である。このようにしてみると、明治十七年の酒匂の「玄室内実測」が、いわばいかに“先進的”といっていい位置をしめるか、瞠目させられるだろう。

このような酒匂の素養はどこから来たのだろう。

(一)その第一は当然、清国差遣の任務たる「探偵」としての作業、という見方だ。たしかに彼等の任務の中に「清国地理事情の調査」があったから、これは一応本筋の理解だが、だが、さりとて各「探偵」が片っぱしから中国大陸の古墳の玄室を実測して歩いた様子はないから、やはり酒匂個人の傾向という面も無視できない。

(二)明治十二年八月、参謀本部は「リビングストン『亜非利加アフリカ内地紹介』」一冊」を購入している(大日記、会計簿)。その月のうちに酒匂は「参謀本部出仕」となった。参謀本部が酒匂ら派遣に先だって、リビングストンたちの業績に刺激されていたことが証明される。それゆえ、酒匂自身においても、西欧近代知識の影響が考えられる。

(二)酒匂は旧島津藩士として、幼時藩校(造士館)に学んで漢学の造詣が深かった、という(『対支回顧録』下)。ここに、蒲生君平(がもうくんぺい)の『山陵志』に見られるような、江戸時代伝来の考古的素養も考ちえうる(彼の故郷、宮崎県にも古墳が多い)。

以上、酒匂景信という明治の一武人の「玄室実測」という事実の背景には、思いがけない思想史的背景の広がりが横たわっているようである(はじめ、史学界で彼の名が「景明」とされ〔『歴史地理』第三巻第五号〕、最近「景信アキ」といわれた〔『日本歴史」二八七号〕が、遺族によると、「景信カゲノブ」が正しい)。

“浅き者の妄読”/親征の王者/渡海作戦/文脈の論理/「来」の背景/金の武断/倭の正体/倭国の全史

「貴国きこく」とは?/「貴国」はどこか?/貴倭きわの女王/「改定」の書写者/明白な証跡/「晋の起居注きこちゅう」の内実/重ねて「貴倭」とは?/基山きやまと基肄城きいじょう

日出ずる処の天子/「北」と「比」/自撰の署名/疑いの山/違和の国交/阿蘇山と如意宝珠にょいほうしゅ/筑紫への道行き/イ妥たいと倭わの間/倭国と推古紀/二つの道/東方、孤立の王者/東西五月行南北三月行/「日出ずる処」/イ妥国の由来/二人の天子菩薩ぼさつ天子

______________________________________________

『失われた九州王朝』(目次)へ

ホームページ へ