『邪馬一国への道標』 へ

『吉野ヶ里の秘密』 へ

『よみがえる九州王朝』 へ

『古代の霧の中から』 へ

古田武彦

倭人伝の中で邪馬一国と並んで特筆大書されている国についてお話してみたいと思います。それは伊都(いと)国です。

「世々王有り。皆女王国に統属す」

このように女王国(邪馬一国)との関係が特記されているのも、倭人伝では異例なことです。それだけではありません。

「郡使の往来、常に駐(とど)まる所」

として、帯方郡治(今のソウル付近)からやって来た中国の使がいつもここで“駐在する”ところだ、という、これも異例な記載があります。さらにもう一つ、

「女王国より以北には、特に一大率を置き、諸国を検察せしむ。諸国之を畏憚(いたん)す。常に伊都国に治す」

有名な「一大率」という検察機関がここに「常治」している。こう書いてあるのです。要するに、伊都国の王統譜の特異性、外交上の枢要地、軍事力の一大拠点。この三点が特記されているのです。従来の邪馬一国論争の中でここがくりかえし注目の的となり、新解釈が重ねられてきたのも、思えば当然なことです。

ここでちょっと、わたしの個人的な感想を言わせていただきますと、「伊都国」と言えば、直ちに頭に浮かぶもの、それは蜜柑(みかん)です。糸島郡の平野部を東側でさえぎる山壁。それは高祖(たかす)山を中心とする列峰です。その山の東方にひろがる博多湾岸の平野部と、西方の糸島の平野部とをクッキリ東西に分つ役割を帯びている。そんな感じです。その高祖山の西側の糸島側の山麓(さんろく)は、一面の蜜柑畑です。

昭和四十九年の秋のおわり、わたしにとっては二度目だったのですが、高祖山の山頂に脊って降りる道すがら、その豊かな誘惑に耐えかねていたところ、蜜柑の木々の問から、出て来られた作業着姿のおばさん。“この蜜柑を少しわけてくれませんか”“いいですよ。そのへんのを、どんだけでも、よかしことって下さい”。だがどうしてもうけとってくれなかった代金。そのときの同行の青年、篠原(しのはら)さんと一緒に腰をおろし、眼下に夢のようにくりひろげられた地上絵巻を見おろしつつ、蜜柑と人情の甘さをむさぼったひとときを思いおこします。

この平野部の魅惑は、ただ景色だけではありません。江戸時代以来、続々、続々と特大級の遺物が出土しつづけている、宝の山ならぬまさに“宝の原野”なのです。たとえば、文政五年(一八二二)、青柳種信という学者があらわした『柳園古器略考』。ここには天明年間(一七八一〜一七八九、井原)と文政五年(三雲)に発見された出土遺物の数々がかなり克明に書きしるされています。その実物の多くは、残念にも散佚してしまいました(福岡市聖福寺に残された、有柄細形銅剣と銅鏡〈内行花文清白鏡〉。これは、その貴重な“片割れ”です〈京都国立博物館保管〉)。

そういう現在になってみると、この青柳種信の残した記録は貴重です。文字のおかげ、いや記録主義の威力というべきでしょうか。種信の書いた“現物の写し図”の数々がなかったら。この日本列島の全弥生遺跡中、博多湾岸の須玖(すく)遺跡と並んで、抜群の偉容をもつ、この三雲・井原の両遺跡、わたしたちがそれを知る手がかりは、遠く暗黒の中に絶ち切られていたに相違ありません。

このような魅惑の地ですから、明治以降、邪馬一国(いわゆる「邪馬台国」)の研究史の中でも、注目を浴びてきました。平たくいえば、“思案のしどころ”、しゃれていえば、“アイデアのターニングポイント”となってきたわけです。たとえば、研究史上出没常なき「倭人伝聞」説。

これは例の「水行二十日」や「水行十日、陸行一月」を“不弥ふみ国以後”の行路日程と見なして疑わなかったため、その不弥国以前が「・・・里」という形の「里程」で書かれている事実との“矛盾”に苦しんだあげく、「不弥国よりあとの日程部分へは、魏(ぎ)使は実際には行かなかったのだろう」「その先は、倭人(わじん)から聞いて書いたのだろう」。このような想像が発生し、その想像が“つづく思案”の発起点とされていったのです(行路の書き順は次の通り。伊都国〈五百里〉ーー奴国〈百里〉ーー不弥国〈百里〉ーー投馬国〈水行二十日〉ーー邪馬一国〈水行十日・陸行一月〉)。その場合、“では、魏使はどこでストップしたのか。最終到着点は”という問いが直ちにおこります。その答がほかならぬ、この「伊都国」だったのです。

しかし、ちょっと冷静に考えてみれば、この回答には、何か“しっくりしない”ものがあります。なぜかというと、「里」の形の最後が伊都国ならいいのですが、そうではない。まだあと「奴ぬ国」と「不弥国」が「百里」「百里」とつづくのです。ですから、先の想像の発起点の“精神”からいえば、魏使の最終到着点は当然不弥国でなければなりません。

ですが困ったことに、不弥国はあまりにも“普通の国”でありすぎるのです。長官名(多模 たも)と副官名(卑奴母離 ひぬもり)それに戸数(千余家)が書かれただけの、そっけなさ。これでは、魏使が遠路はるばる来た一万二千余里の旅路でここを最終目的に選定する、そのいわれがありません。そこで二百里分あとずさりさせ、由緒深い記述が三重に重ねられている、あの伊都国が多くの学者から「魏使一行最終御到着地」の“光栄”を与えられることとなったのです。

しかし、このような、研究史上の名士たち(遠くは本居宣長もとおりのりながの高弟、伴信友ばんのぶともから、近くは榎えのき説で有名な榎一雄さんや騎馬民族説で有名な江上波夫さんなど)の御墨つきにもかかわらず、この伊都国最終地説には数々の困難点、もっとハッキリ言えば矛盾が見えかくれしています。

先の“不弥国からの二百里あとずさり”問題は、“たまたま魏使が糸島平野から博多湾岸まで、高祖山北麓の海岸線を通って遠出の散歩でもしてみたのだろう。そしたら二百里くらいあったので、それを「書き加えた」だけのことだろう”といったいささかご都合主義的な推測論法ですりぬけてみたとしても、まだまだ難問は尽きません。

たとえば、「常に駐まる所」という「駐」の字。これは果して最終到着地をしめす言葉なのでしょうか。日本語では、簡単に「とどまる」と読んでみても、「とどまり」方にも、いろいろあります。

坐(トドマル)ーー いすわる。

底(トドマル)ーー ストップする。

胎(トドマル)ーー まつ。

こういった風に、いちいち使い分けるのが、古代中国語。なかなかうるさいのです。その中で「駐」の“とどまり方”は、決して最終到着などに使われてはいないのです。

本来は「馬偏へん」のしめすように、“馬が立ちどまる”の意で、『説文』に「駐、馬立也」とある通りです。それから“車駕がとどまる”“一定の地に滞在する”の意になったようです(諸橋大漢和辞典)。「焦仲卿の妻の為に作る」という古詩の中の「行人、足を駐(とど)めて聴く」といった句にも、この字の用法、そのニュアンスがよく現われています。

『三国志』でも、この点、変りはありません。

「乃(すなわ)ち求めて蜀(しょく)郡の太守たるも、道絶えて至るを得ず、荊(けい)州に駐まる」(魏志十荀攸伝)

「先主(劉備りゅうび)譚(たん袁譚えんたん)に随いて平原(地名)に到り、・・・駐まること月余日、失亡する所の士卒、稍稍(やや)来集す」(蜀志二先主伝)

こういったふうに「〜(動作)して〜(場所)駐まる」の形が基本形で、「ある行動の途中での一時ストップ」といった、軽い意味が多いようです。たとえば、東京の警視庁や京都の府警本部は「駐在所」とは言わないのに、村々のお巡りさんが番茶をすすりながら巡回日誌をつけている場所は「駐在所」です。これも、この「駐」という字の“軽い”語感が二十世紀の日本にも、遺存している例でしょう。

戦後、最初に登場した、“傑作な”造語に「進駐軍」があります。「進みて(ここに)駐まる軍」という語法は、まさに先にのべた基本の語法を守っているのですが、これではまるで“フィリピンから来て今一時日本列島にストップしている軍隊”といった感じで、マッカーサーの最終目的地はもっと先(北)にありそうな感じです。とても“日本列島を軍事的に支配し、制圧する目的をもってきた軍事力”といった重々しさはありません。この一見、台風一過的な軽いムードこそ、敗戦官僚たち苦心の造語目的だったのではないでしょうか。敗戦国民への真実なショックを心理的に“緩和”させるためのーー 。とすれば、彼らの旧制中学時代の漢文の素養が見事に“生かされた”こととなりましょうか。

それはともあれ、この「駐」の字の用法から見ると、「伊都国最終地」説には、かなりの無理があるようです。

漢文のもつイメージにふれたついでに、一つだけ横道させていただきましょう。

かつて日中国交回復のとき、当時の田中首相が中国へ渡りました。あちらの要人と交歓したはじめのとき、例の気さくな調子で「ご迷惑をおかけしました」と言ったところ、向うは、“鼻じろんだ”。いや、“色をなした”というのです。田中氏としては、明治以降の中国への侵略、暴虐の歴史を開口一番、ザックバランにわびた、それを“礼儀”と思って言ったことなのでしょうが、向うのうけとり方は、ちがったのです。

現代中国語のニュアンスでは、“迷惑”という言葉は「家の前で水をまいていて、往来を通る人にあやまって水をちらした」その程度のとき、使う言葉だというわけです。「何だ。あの惨たる侵略を“迷惑”くらいにしか考えていないのか」というわけです。あわてた日本側の通訳から釈明があって、無事わだかまりがとけたそうですが、前にものべましたように、三世紀、中国(魏)と韓人の問で、通訳上の手ちがいが一つのきっかけとなって凄惨(せいさん)な死闘に突入したといいますから、言葉の問題も馬鹿にはなりません。まあ、このときは念願の雪どけのさいでもあり、加えて相手側も周恩来(しゅうおんらい)といった大人(たいじん)のはからいもよろしく、事なきをえたのかもしれません。

しかし、わたしはこの記事を新聞で読んだとき、一つの感想をもちました。「文字の意昧が中国側で変ったものだな」と。

「民、迷惑して禍患に陥(おちい)る」(荀子、大略)

「周の[厂/萬]れい王、迷惑、暴虐す」(史記、晋世家)

[厂/萬](れい)は、JIS第3水準ユニコード53B2

これらは文字通り“心が迷い、惑(まど)う”という意味ですが、その使用方法は“めちゃくちゃな悪政による被害”のケースに使われています。ことに[厂/萬](れい)王は、周の第十代の天子で、まじない師(巫ふ)などの迷信に頼り、暴虐を極めて位を失った人物として著名ですから、ここの「迷惑」はまさにその“血迷った暴行・惨虐”を意味しているわけです。わたしがこのような「迷惑」の用法に気づいたのは、ほかでもありません。わたしが久しくとりくんできた親鸞(しんらん)研究にこれと同類の用法があったからです。

「誠に知(し)んぬ。悲しきかな、愚禿鸞、愛欲の広海に沈没し、名利(みょうり)の太山に迷惑して・・・恥ず可(べ)し、傷(いた)む可し、と」(教行信証信巻)

ここに言う「迷惑」は、親鸞にとって自己の内面に対する、深刻な批判の言葉です。決して“軽い”表現ではありません。また、

「領家(りょうけ)・地頭(じとう)・名主(みょうしゅ)のひがごとすればとて、百姓をまどわすことはさうらわぬぞかし」(親鸞聖人御消息集五)

この文面は親鸞研究史上の一大論争点になった個所ですが、要するに“権力者がいくら理不尽のふるまいをしてみたからといって、百姓を真に「まどわす」ことはできない”という意味です。いいかえると、現象的には百姓を「迷惑」させえても、そんなことで百姓の心の内面を真に犯すことなど、彼らにできはしない、というのです。親鸞の、思想者としての強烈な発言です。つまりここの「まどわす」は、やはり権力者の専修念仏者に対する弾圧、悪政に関連して使われているわけで、先の荀子などの例にあらわれた「迷惑」と相通ずる用法です。

わたしは三十代、親鸞に没頭し、このような用例にひたってきていましたから、例の新聞記事を読んだとき、すぐ反射的に“ハテナ”と思ったのです。そして調べてみたらすぐ分りました。先の例のように古代中国では、人民に対する政治的暴虐に対してもまた、十分用いうる用法だった、というわけです。この点、前にのべた(六六頁)一種のドーナツ化現象で、中心の中国ではすでに失われた用法なのに、かえって周辺部の日本列島に古い語感が残存していたようです。

もちろん現代日本でも、“迷惑をおかけしました”というのは、かなりあいまいで、いささか“便利すぎる”言葉になっていますが、必ずしも“水しぶきを散らした”ようなケースだけに、用法が限られているわけではなさそうです。とすると、田中氏は、そのとき悠然(ゆうぜん)と、“いや、お国でも、昔はこういった場合にも使っておられたようで”といって、「三光」(焼光・搶光そうこう・殺光。“奪いつくし、焼きつくし、殺しつくす”。日本軍の中国における惨虐を指す)や「万人坑まんにんこう」(大石橋〈大連の近く〉。日本側がおびただしい中国人を殺しつくして、埋めた所。本多勝一『中国の旅』参照)などを「迷惑」の実例にしてその惨虐を心から痛めば、まことに適切だったわけですがーー 。

本筋にもどらせていただきます。

昭和四十年、この糸島郡で江戸時代以来の大発見がありました。平原遺跡です。三雲・井原遺跡に比べると、より新しいのですが、やはりおびただしい漢式鏡(方格規矩四神鏡等)や珠玉類を出土しました。そして何より人目をおどろかしたのは、日本列島出土最大の鏡(内行花文八葉鏡)。しかもそれは中国の漢鏡の文様を模倣しながらも、レッキたる日本製の品だったのです。これによってこの糸島郡の存在が一段と注目されはじめました。右の遺物の発掘に自分の全エネルギーを傾注した原田大六氏に土地の好事(こうず)家たちから「伊都国王」のあだ名がたてまつられたのも、また、むべなるかな、です。

もっとも、わたしの立場からは、これら糸島郡の遺跡は、三雲、井原、平原とも、「伊都いと国」ではなく、「奴ぬ国」の領域内です。その理由として、第一は、もちろん里程問題です。前原町付近を伊都国中心とすれば、そこから「東南、百里(七・五キロメートル)は、糸島平野の真っ只中(ただなか)です。博多付近とはなりません。この問題は別としても、いま問題にしたいのは、戸数です。

伊都国ーー 千余戸。

奴国ーー 二万余戸。

豊富な遺跡と出土物をもつ糸島郡の平野部がわずか千余戸の領域とは。わたしには解(げ)せません。ともあれ、この糸島郡平野部に古代史の謎(なぞ)を解く、もっとも重要な鍵(かぎ)の一つが秘められていること。それは疑うことができません。

以上のような澎湃(ほうはい)たる「伊部国」熱をバックにして、新たに古代史界に登場してきたのが、「伊都国中心読法」です。先にあげた「(伊都国)世有王、皆統属女王国」の文に対し、従来の解読を百八十度ひっくりかえして、

「(伊都国)世々王有り。皆、女王国を統属す」

と読むのです。これだと、従来とは逆に、伊都国が主人、女王国(邪馬一国)が家来、となるわけです。今まで“倭国は邪馬一国中心”というテーマが自明と考えられてきただけに“虚をつかれた”感じですが、果してこの新説は成り立つのでしょうか。もしこの新説が成り立てば、従来長年月の「邪馬台国」論議は、“焦点のおき方が根本からちがっていた”ことになりましょう。

しかし、この問題の実証的な解決は、わたしには容易であるように思われます。なぜなら、

「A統属 B」

という形で、「統属」という語は、上のAと下の Bとの関係をしめす言葉です。ですから、それがどういう関係をしめしているか。それを実際にしらべさえすればいいのです。

どうやってしらべるか。方法は一つ。

第一作業。『三国志』全体から「統属」という言葉を全部抜き出す。

第二作業。各用例の用法をひとつひとつ検査する。

これです。ですから、方法上極めて簡単な作業なのです。調べてみました。いま問題の個所以外に、次の五例があったのです。漢文の訓読で、いささかしちめんどくさいかもしれませんが、さあーっと目をとおして下されば結構です。

(一)「(黄忠)稗(ひ)将軍に仮行せられ、・・・長沙太守の韓玄に統属す」(蜀志六)

ここでは「稗将軍」の黄忠と、「長沙の太守」の韓玄の関係が「統属」という言葉であらわされています。では、どちらが上位で、どちらが下位か。それがハッキリすれば「統属」という言葉の用法が分るわけです。この「稗将軍」というのは、副将軍のことですが、によりますと、王莽(おうもう)のとき、この「稗将軍」の職名の人々は千二百五十人いた、と書かれています(漢書王葬伝)。これに対し、「太守」というのは、郡守を改称したもので、秦制以来、三十六郡に各一人おかれていた、と言います(史記、秦始皇帝紀)。

古代中国では、現代日本と「郡と県」の関係が逆です。「郡」の中にいくつもの「県」があるわけです。卑弥呼の第一回遣使(景初二年)を洛陽(らくよう)へ導いた、あの帯方(たいほう)郡の劉夏(りゅうか)なども「太守」です。また韓伝にも韓人、臣[巾責]沾韓(しんさくせんかん)の攻撃をうけて戦った帯方郡太守弓遵(きゅうじゅん)、楽浪(らくろう)郡太守劉茂の名前が見えています。

[巾責]は、巾篇に責。JIS第3水準、ユニコード5E58

彼らと同格なのが、この長沙太守の韓玄ですから、千二百五十人もいる「稗将軍」とは、いってみれば格がちがうわけです。ですから、

「(黄忠)統二属長沙太守韓玄一」

は当然、黄忠が家来、韓玄が主人。従って「黄忠は長沙の太守韓玄に統属す」と読むべきです。決して「韓玄を統属す」などとは読めないのです。

(二)「(王沖おうちゆう)牙門(がもん)の将たり。江州の督(とく)の李厳に統属す」(蜀志十一)

この「督」というのは、大将のことです。

「督。大将を謂(い)う」(後漢書郭躬伝注)

ですから当然、「将」が下位、「大将」が上位です。従って、

「(王沖)統二属江州督李厳一」

は、「王沖は江州の督、李厳に統属す」であって、「李厳を統属す」ではありません。

(三)「(士仁しじん)関羽に統属す」(蜀志十五)

ここは短いですから、全文を書いてみましょう。

「士仁、字は君義。広陽の人なり。将軍と為(な)り、公安(地名)に住(とど)まる。関羽に統属す。羽(う)と隙(げき)有り。叛(そむ)いて孫権を迎う」

関羽(かんう)は『三国志演義』でおなじみの豪傑。諸葛孔明(しょかつこうめい)、張飛(ちょうひ)と並んで蜀(しょく)をささえる大物、三羽烏がらすの一人です。けれども、関羽はその豪放さの反面、部下への細かい配慮に欠けるところがあったので、それが士仁たちの反発をまねいたようです。蜀志関羽伝に、

「南部の太守麋芳(びほう)、江陵に在り。傅士仁(ふしじん)、公安に屯(とん)す。素(もと)より皆、羽自ら己を軽んずるを嫌う」

とあって、麋芳も傅士仁も、それぞれ“関羽はおれを軽視している”と感じ、これが彼らが叛意(はんい)をおこし、呉(ご)の孫権(そんけん)のもとに奔(はし)る原因となった、と書かれています。関羽の、他(ひと)に任せるよりも、みずから行動する方を好む短気さが、配下の人々にはやりきれなかったのかもしれません。

以上のような人間関係から見れば、士仁が下位、関羽が上位であることは明白です。従って、

「(士仁)統二属関羽一」

は、「関羽を統属す」でなく、「関羽に統属す」と読むべきこと、言うまでもありません。

(四)「皆、厳(李厳)に統属す」(蜀志十)

蜀志李厳伝によりますと、章武三年(二二三)劉備(りゅうび)は病深く、李厳と諸薦孔明を呼んで、あとに残した子供(劉禅)を輔佐(ほさ)してくれるように頼みました。このさいのことを先主(劉備)伝では次のように書いています。

「先主、病篤(あつ)く、孤(劉禅)を丞相の亮(りょう 孔明)に託し、尚書令の李厳を副と為す」

劉備の二人に対する信頼の厚さが察せられます。そのとき、劉備は、李厳を中都護に任命し、内外の軍事を統轄させ、永安(地名)に鎮をおかせました。その劉備も死んだ建興四年(二二六)に至り、諸葛孔明が漢中に出陣することとなります。孔明が名文「出師(すいし)の表」を蜀の第二代の天子となっていた劉備の遺児(劉禅)に奉ったのが有名です。このとき、孔明は李厳に後事を託し、江州に屯を移しました。そのとき、

「護軍の陳到を留(とど)めて、永安に駐(とどめ)しむ。皆、厳に統属す」

と書かれているのです。このとき李厳は、出陣した孔明に代って“宰相の代理”の恰好(かっこう)で、蜀全体を統轄していたのです。ですから、

「皆統二属厳一」

は、“皆が李厳に統属している”のであって“皆が李厳を統属している”のでないことは、ハッキリしています。第一、「皆」が主語になっている場合、「皆」が主人公で、「一人」が家来、などということは、どだいありえないことではないでしょうか。この点で例の、

「(伊都国)世有レ王。皆統二属女王国一」

も、「皆」が主語になっている点、文形上はこの例と同じなのです。

以上、四例とも、不思議なことに、みな蜀志の例です。六例中、蜀志が三分の二の四例というのは、蜀志が十五巻で『三国志』全体(六十五巻)の四分の一弱という分量から見ると、かなりのかたよりですが、これは陳寿(ちんじゅ)が蜀内の身分上の人間関係を知悉(ちしつ)していたことの、あるいは反映なのでしょうか。それはともあれ、この陳寿が知悉していた身分関係において、

「A統二属B一」の形は、必ずAが家来、Bが主人公。「AはBに統属す」と読むべきことが確認できます。

最後の一つは魏(ぎ)志にあります。

(五)「(梁習りょうしゅう)冀(き)州に統属し、故(もと)の部曲を総(す)ぶ」(魏志十五)

まず、この事件の背後関係をのべましょう。時は後漢末。建安十八年(二一三)のことです。春正月、天子(献帝)から詔書が出されました。“現在全国に州が十四あるが、これを五つへらして九州にせよ”というのです(魏志一)。

一州や二州へらすならともかく、一挙に三分の一強もへらすというのは、まさに“大改革”といっていいでしょう。反面から言えば、大変な“無理”を承知で断行した、と言えましょう。しかもその理由は、はなはだ“観念的”なものだったようです。

「(延安十八年)春正月、庚寅。禹貢(うこう)の九州に復す」(後漢書、帝紀九)

とあるように、中国最初の聖天子と言われる「尭ぎよう、舜しゆん、禹う」の、あの禹が天下を九州に分けて統治した、という、『書経』の禹貢篇の記事に従って、それに合わせるべくこの「大行政改革」は行われたのです(このような観念的な動機だったために、当然のことながら種々の摩擦を生じ、魏の文帝のとき、またもとに復するに至ったことが、同じ梁習伝にしるされています)。

さて、その統廃合の実際はどうだったか、と言いますと、それをうかがう恰好の史料があります。

「時に幽・并(へい)州を省き、其の郡国を以て冀州に并(あわ)す。司隷校尉及び涼州を省き、其の郡国を以(もつ)て并(あわ)せて雍(よう)州と為(な)す。交州を省きて荊(けい)州・益州に并(あわ)す。是において、[亠/兌](えん)・予・青・徐・荊(けい)・楊(よう)・冀(き)・益・雍(よう)、有るなり。九の数は同じと雖(いえど)も、「禹貢」は益州無し。梁(りょう)州有り。然して梁・益、亦(また)一地なり」(献帝春秋。後漢書、帝紀九注)

[亠/兌](えん)は、亠の下に兌。JIS第3水準ユニコード5157

要するに幽州・并州・涼州・交州と司隷校尉(「司隷」は洛陽(らくよう)の治)が廃止されたわけです。

さて、本文にもどりましょう。梁習は并州の刺史(しし 郡国の督察官)だったのですが、右の措置によってその并州が冀州に統合されたわけです。

そこで、「建安十八年。州は冀州に并属す。更に議郎、西部都督従事を拝し、冀州に統属し、故(もと)の部曲を総(す)ぶ」(魏志梁習伝)

となるわけです。「部曲」とは軍隊のことですから、「故の部曲」とは、“今まで管轄していた并州の軍隊”のことです。つまり、形の上では“并州は消えた”が、その実体は変らず、というわけで、どこの国でも“上からの思いつきによる行政改革”はこのようなはめにおちいりがちなもののようです。右のようないきさつですから、ここもやはり、「冀州に」であって、「冀州を」ではありません。

以上によってハッキリしましたように、『三国志』中のすべての「統属」の用例を検査しても、「A統属B」の場合、「AはBを統属す」と読みうる例は絶無です。このような史料状況にもかかわらず“かまわぬ、わたしは「女王国を統属す」と読みたいのだ”というのであれば、もうそれは“学問の外”のことでしょう。ちょうど「彼女は彼に殺された」という日本話を、“いやわたしは、この文章を「彼女は彼を殺した」という意味の文としてうけとりたい”と主張するようなものなのですから。

もう一つ面白い、これと対語をなす、言葉が『三国志』では使われています。魏志穢*南(わいなん)伝です。

「漢より以来、其の官に侯こう、邑君ゆうくん、三老有り。下戸を統主す」

「侯」「邑君」(あるいは「侯邑君」一語か)「三老」が支配者層、「下戸」が被支酎者層であることは明白。ですから、ここの「統二主下戸一」が「下戸を統主す」と読むべきことは疑いありません。つまり「A統主B」の場合は、Aが主人、Bが家来です。この「統主」と「統属」とを混線した。 ーーこれが例の「伊都国中心」読法だったことになります。

この「伊都いと国中心」読法を創唱された阿部秀雄さんは、もう一つの論拠を提出しておられますので、それも今、吟味させていただきましょう。それは、

「(伊都国)世有レ王。皆統二属女王国一」

とあるとき、主語が「王」であり下の方(客語)が「国」になっている。“王が国に属する”というような概念は、近代のものであって、古代(中国)にはありえないと言われるのです。この議論には、失礼ながら、一つの盲点があるのではないか、と思います。それは同一国内でこそ、“王が国に属する”ということは、古代世界ではありえないでしょうが、ここでは「伊都国」対「女王国」という、“別の国の間”の問題だ、という点です。

もう一つ。より大切な点は“漢文の慣用的な書き方”の問題です。たとえば、

(A)「黄初三年(二二二)二月、 善*善ぜんぜん・亀茲きじ・于[門/眞]うてん王・各おのおの使を遣して奉献す」(魏志二文帝紀)

善*は、善に邑(おおさと)編。JIS第3水準ユニコード912F

[門/眞]は、門の中に眞。JIS第3水準ユニコード95D0

(B)「景元三年(二六二)夏四月、遼東(りょうとう)郡言う。粛慎(しゅくしん)国、使を遣わして、重訳(じゅうやく)、入貢す」(魏志四三少帝紀)の二つを比べてみて下さい。

(A)は「王」が使を遣わして貢献した、と書かれてあり、(B)は「国」が使を遣わして貢献したことになっています。両者の実体にちがいがありましょうか。「国」という抽象物それ自体が貢献する、などということはありえませんから、当然これも「王」の貢献です。ただ書き方のちがいだけで、実体のちがいではありません。他の例をもう一つ。

(C)「建武中元二年(五七)東夷の倭奴国主、使を遣わして奉献す」(後漢書、光武帝紀下)

(D)「建武中元二年、倭奴国、奉頁、朝賀す」(後漢書、倭伝)

右のように、全く同一の事実が、一方では「国主」他方では「国」と表現されています。以上によってもお判りでしょう。「女王国に統属す」は「女王国の国主に統属す」と同じ意味なのです。“そんなしちめんどくさいこと言わなくても、簡単に「女王に統属す」でいいじゃないか”。そうおっしゃる方もあるかもしれませんが、 ーーそうはいきません。なぜなら、今(卑弥呼、一与のとき)でこそ「女王国」ですが、その先代までは「男王」だったのですから。

ここに陳寿(ちんじゅ)がわざわざ「女王国に統属す」と書いた、ささやかな秘密があるのです。陳寿は一見“口当りのよくない”文面になっても、あくまで“事実に則する”よう、きめ細かな注意をはらっている。 ーーわたしは『三国志』を読んでいて、よくそう感じることがありますが、これも、その一例なのです。

この説の創唱者、阿部秀雄さんについて、わたしには楽しい思い出があります。わたしが『「邪馬台国」はなかった』を出したあと、早速、丁重なお手紙が舞いこんできました。細かい几帳面(きちようめん)な字で、ビッシリと批評を書きこんで下さったのです。

ことにわたしにとってうれしかったのは、その焦点が例の「魏晋ぎしん朝短里」問題だったからです。あの帯方郡治(たいほうぐんち)から女王国までの「一万二千余里」が“誇張だ”などと言う前に、ぜひとも、この“三国志で採用された里単位はいくらか”という問いに答えねばなりません。これが現在の探究者の守るべきいわば“最低限の”学問的良心、現代の研究水準に則するものです。

そしてこの問題は、わたしの倭人伝解読の基本をなしています。しかも“史観の相異”などにかかわらず、いわば“物理的に”検査し、解決できる性格の問題なのです。だからぜひ、この議論をつめなければならぬ。わたしはそう思っていました。ですから、ひとつひとつの具体例を書いて質問して下さった阿部さんの真面目さがうれしかったのです。

そこでわたしも懸命に返事を書きました。阿部さんの提示された例をひとつひとつ検証し、「短里」と見なさねばならぬ理由を説明しました。あたかも、論文のように分厚い返事となりました。再び阿部さんの手紙。再びわたしの返信。何回も分厚い「論文書簡」を交わし合ったのち、やっと終りました。そのおかげで、わたしは一段とこの“『三国志』は一貫して「魏晋朝の短里」をもとに書かれている”という命題に確信をもつに至ったのです。まだお会いしたことのない阿部さんですが、今も、その往復書簡を、わたしは小さい宝物のように保存しています。

そのような次第ですから、この伊都(いと)国中心読法の問題も、阿部さんとの手紙のやり取りで討論の便りを交わせばそれでよかったはずなのですが、最近この読法が、あれよあれよ、と言ううちに研究界の中であたかも“燎原の火”のようにひろがりはじめたのです。

たとえば松本清張さん。古代史における“偉大な啓蒙けいもう家”としての役割は、皆さんよくご承知の通りです。最近ではさらに進んで“古代史の首領ドン”といった風貌(ふうぼう)をそなえてこられましたがーー 。わたしも三十代、まだ親鸞(しんらん)研究に没頭していたころですが、中央公論に連載された『古代史疑』が学校の図書館に毎号到着するのを待ちかねて読んだ思い出は忘れられません。

また佐伯有清さん。「邪馬台国」の研究史を緻密(ちみつ)に平明に書いておられる、その業績はよく知られています。この方までが伊都国中心説への“傾斜”を表明されたのです。

またこのお二方より先に、森浩一さん。近畿説が圧倒的な考古学界の中で、早くから批判の目をもちつづけておられる、その姿は学界で目立っています。わたしも、何か疑問があるとお聞きするのですが、いつもザックバランに教えて下さる方のひとりです。このような方々を見ると、ひとつ気がつくことがあります。それはいずれも九州説もしくはそれに近い説をもっている人々だ、ということです。

これは考えてみれば当然なわけです。なぜなら、伊都国は、九州内。ですから、そこが「統属」の中心、というのは、とりもなおさず“九州に中心をおく”立場なわけです(“伊都国は、近畿に至る広大な統一領域の中心”とまで考える論者は、まだないようです。もしかりにそのような論者があったとしても、糸島郡を「中心の統属者」と見る以上、いわば“広大な九州論者”にほかなりません)。

従って筑後(ちくご 福岡県南部)や肥後(ひご 熊本県)あるいは豊前ぶぜん、豊後(ぶんご 大分県)といった類の箇所に「邪馬台国」のありかとそのイメージを考え、その「邪馬台国」なるものは、実は代々“糸島平野の伊都国に支配されてきた”。こう考えようとされたのが、右の方々だったわけです。

なぜ、この方々がこのように考えはじめられたのか。実はここにこの「伊都国統属」問題のもつ、真の問題性があります。なぜなら、この方々は、あるいは“作家の目”で、あるいは“研究史を大観した目”で、あるいは“考古学界の少数派の目”で、鋭く“問題の真の所在”に目を凝らしてきた方々です。その方々がどうして“そろいもそろって”この“文法的な無理”という火中の栗を敢えて拾おうとする挙に出られたのか、ここに本当の問題があるのです。

わたしはかつて、ある東京のジャーナリズムの方から突然“電話取材”をうけたことがあります。何か特定のテーマについて、というのではなかったのですが、要するにわたしとの応答を通じて「邪馬台国」問題の現況についての感触をえよう、とされたようです。そのとき「みんな、いろいろ言っていても、結局、卑弥呼の金印が出ない以上、きめ手はないんじゃないですか」。そう言われました。つまり、「邪馬台国」の所在について、各論者いろいろ言うが、“畢竟(ひっきょう)どんぐりの背くらべ” ーーそう言いたい感じでした。

わたしがそれに対し、「それも一理ありますね。しかし反面から言うと、金印一つなら、“移動する”ということもありますよ、ね。その点、もっと確かなのは、分布図ですよ」。こう言いますと、電話の向うからけげんな声が聞えました。「え、ブンプズですって」。「ええ、出土遺物の分布をしめした地図です」。「それが何で“邪馬台国”と関係があるんですか」。わたしは分布図の説明をしかけましたが、向うがのみこみにくい様子なので、“これは口で見なければ”と気づき、「一度お会いしたとき、分布図を見せて説明しますから」。そう言って、電話を切りました。

この、未見の方との応答のあと、わたしは裏の竹藪(たけやぶ)の中の遠くつづく道をひとり散歩しながらふと思いました。「あの人の考え方は、おそらく現代の日本人の大多数の人々の考え方をしめしているのじゃないか」と。

先年来、「邪馬台国」論争に花が咲き、本屋さんに「邪馬台国コーナー」が出来るほどだった。このことは、みんな知っています。しかしそこに並んだ本をいちいち読んだ人というのは、まず数少ないことでしょう。そこで大多数の人々は「人によっていろいろ説を出しているが、結局、解決はつかないんだな」「だからこそ、勝手に思い思いの“熱”をあげているわけだ」。そう思っているのではないでしょうか。

あの電話の主は、そういった大多数の声を代弁していた、とも言えそうです。「では、本当はどうか」と問われれば、わたしはハッキリ言うことができます。「もう、そのような百花繚乱(りょうらん)の時期は終りかけているのだ」と。その点について、いささか詳しく申しましょう。

「邪馬一国」(従来説の「邪馬台国」)というのは、倭(わ)国の中で都の領域です。「都」というのはどういう地点でしょうか。当然のことながら、“都でない領域”に対してより繁栄している場所です。もっと言えば、その倭国の中で一番繁栄している地点、そこが「都」なのです。従って「その時代の一定の出土遺物が広がっている中で、一番質量ともに出土が濃密な箇所。そこが“都”の領域だ」。これこそまさに古代世界における「都市の論理」なのです。

この点、たとえば先年、梅原猛(うめはらたけし)さんが“水底に人麿(ひとまろ)の墓を探る”試みをされたことは有名です。田辺昭三さんなど、考古学者の協力をえての、その捜査、発掘。わが国でまだ歴史の浅い、というより“歴史のない”といっていい水中考古学の試みでした。結果としての、いわば表面的な「成功」「不成功」などを越えて“貴重な試み”だったと思われます。たとえば将来における、博多湾や唐津湾の水中考古学 ーーそれこそわたしの心底(しんそこ)待望するところなのですから。

それはともあれ、当面の“人麿の墓”の検出そのものから言えば ーーその試みを最初に聞いたときのわたしの率直な印象では、「なかなかむつかしいだろうな」という感じでした。それは、梅原さん自身の推理の当否は、今は別問題として、当の水中から出てきた墓がーー それが「墓」と確認されたとしても果して人麿のものかどうか、という認定は、かなりむつかしいものではないか。そう思ったのです。もちろん、人麿の時代は“文字の使われていた時代”ですから、石か金属に「柿本かきのもと人麿」の名でも刻んだものがあればズバリ明らかになるのですが、“それがなかったら” ーーとても特定は困難です。ですから、「特定できなくて当り前。出来れば、まさにメッケモノ」。これがわたしの事前の観測だったのです。結果はやはり“判然とした”ものではなかったようです。ですが、それで当り前。決して“無駄骨”などと嘲(あざけっ)てはなりません。今回の経験をもとにして、もっと本格的な水中考古学の試みがわが国でさらに躍進するのをわたしは願います。

さて、こんな話題をもち出したのはほかでもありません。「“卑弥呼の墓”の場合はこれとはちがう」。ーー このことが言いたかったのです。なぜなら、人麿の場合、彼はその時代の下級官僚です。“いやちがう、上級官僚だ”と言ってみても、とてもナンバーワンやナンバーツーというわけにはいきません。まして都の地でなく“流刑地”といったことにでもなれば、先ほどのような“偶然”(記名の銘文)に恵まれない限り、なかなか特定できようもありません。

これに対し、「卑弥呼の墓」の場合はちがいます。ハッキリその時代の、その国のナンバーワンなのですから。ですから、かりに例の金印のような銘文つきの、きわめつきの証拠がなかったとしても、人麿などよりズッと“見当”はつけやすいはずです。もちろん、それにしても「卑弥呼の墓」という場合にはやはり“偶然”が必要です。あの志賀島(しかのしま)金印のように、“ある日、農夫の鍬(くわ)先にキラリ”といった、偶然の神の手助けが必要でしょう。

けれども「邪馬一国」そのもの、という「都」の所在となると、全く話がちがいます。時は弥生時代。銅や鉄といった金属文化の時代です。銅矛(どうほこ)や銅鐸(どうたく)といった金属器が、実用品というよりは宗教的な意義をもった祭祀(さいし)物、もしくは権力者のシンボルとして使われていました。それらの出土はおびただしい数にのぼっています。従って当然、その分布図が描けるのです。そしてそれらの一番濃密に集中している領域があれば、 ーーそれが「都」です。

今回はこの考古学上の問題に深入りするつもりはありませんが、少なくとも今、ハッキリ言えること、それは弥生時代の九州に関する限り、わたしが「筑前中域」と呼んでいる地帯、すなわち博多湾岸(及び周辺)と糸島平野にすべての出土遺物が質量ともに一番集中しているということです。銅矛も銅戈(どうか)も、銅鏡も、勾玉(まがたま)も、鉄器も、この領域こそ最大の宝庫なのです。ですから、ここ以外の場所、たとえば筑後山門(やまと)や肥後京都(みやこ)郡や豊前宇佐(うさ)や肥前(ひぜん 島原半島)や、それらに「邪馬台国」を“定めた”論者は、ここでハタと困ってしまうのです。

なぜなら、「統属」させた主人公のはずの「邪馬台国」の方が、「統属した」家来のはずの「伊都いと国」(糸島平野に当てる)や「奴ぬ国」(博多湾岸に当てる)より“圧倒的に少ない”とは。何と弁明しようとも、先ほどの古代世界における「都市の論理」のしめすところ、通じようはありません。

たとえば“卑弥呼は宗教的な巫女(みこ)であって、実際上の権力者ではなかったのだ”といってみても、問題の「銅矛」(中広矛・広矛)や「銅鏡」は、ここではいずれも“宗教的象徴物”であって、男の戦闘や女のお化粧の“実用品”ではないのですから、当然、卑弥呼のいた宗教的中心地と一致すべきです。やはりこの“逃げ道”も駄目です。

かつて“自分自分が倭人伝を自己流に読みこなして、百人百説を立てていた”そういう時代なら、それでよかったのかもしれませんが、これからあとは、そうはいきません。右のようなリアルな出土遺物の分布図から目をそむけることは許されない。そういう時代の扉はもはや開かれたのです。

このような状況に鋭敏な方々、それがあのお三方のような論者だったのです。そのため「筑前中域」の一角たる糸島平野(いわゆる「伊都国」)を、「統属」の主人公に見たてて、“事態を切り抜けよう”と試みられたのです。しかし、この試みは、先にのべましたように、『三国志』中のすべての「統属」の用例が冷厳にさししめすように、「成功」しませんでした。ですが、あの梅原さんの“試み”と同じように、この場合も、結果としての「成功」「不成功」は別として、大変有意義な“試み”だった。わたしにはそのように思えます。

なぜなら、少なくとも九州説に立つ限り、その中の中枢地は、この「筑前中域」しかない。すなわち、権力中心地としての博多湾岸。そこには銅矛(どうほこ)と銅戈(どうか)の鋳型が集中しています。そして倭国の「王家の谷」(ナイル中流のエジプトの古都テーベの西郊にある、エジプト新王国時代の王家の墓地。〈ジャポニカ〉)としての糸島平野。ここにおびただしい鏡をもった弥生遺跡が集中しています。

“この「筑前中域」を都域以外の地とすれば、結局、解決の道はない”。 ーーそのことを研究史上にありありとさししめしてくれたのですから。学問上の進歩は、“正しさ”によってだけでなく、それに劣らず“誤まり”によっても推進されるものだ。 ーーわたしはそう信じています。わたしはこれらの方々に深い感謝をささげたいと思います。

閑話休題。といっても、いささか“堅い話”で、申しわけないのですが、“やっばり、この話だけはしなければ”という感じですから、しばらくおつきあい下さい。

倭人伝の解読で、謎(なぞ)のキイ・ポイント。それは何といっても、里数問題について、一方では、

「郡より女王国に至る、万二千余里」

として帯方(たいほう)郡治(ソウル付近)から邪馬一国(女王国)までの総里程を書きながら、他方では、部分里程が、不弥(ふみ)国までしかないことです。前にも書きましたように、

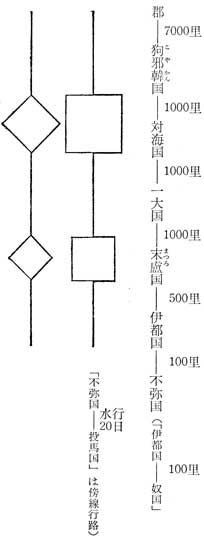

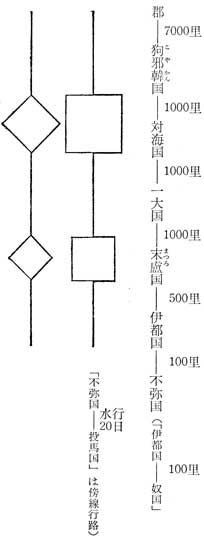

7000里 1000里 1000里 1000里 500里 100里

郡ーー狗邪韓国 ーー 対海国 ーー 一大国 ーー 末廬国 ーー 伊都国 ーー 不弥国

100里 水行二十日

(「伊都国 ーー 奴国」「不弥国 ーー 投馬国」)

というわけで、計一万六百里しかないのです。“残り、千四百里の秘密は?”というので、ウンウン苦しんでいた日々のことを思いおこします。四十歳代のはじめのころです。まだそのころは、邪馬一国の所在は“博多湾岸から熊本県あたりまでの線上の、どこかにある”というくらいしか、分らなかったのです。

ところが、昭和四十五年の夏のある日、倭人伝中の次の記事にハタと目がとまりました。

「対海国に至る・・・方四百余里なる可(べ)し」

「一大国に至る。・・・方三百里なる可し」

“この二島は、「正方形」でとらえられている。それぞれの一辺四百里と一辺三百里だ。とすると、二辺で各、八百里と六百里。あわせて、あッ。 ーー 千四百里だ!” こう気づいたとたん、わたしは飛びあがって、思わずアパートの外に飛び出していました。真夏の裸に近い恰好だったのも忘れて。下で洗濯(せんたく)をしていた妻に告げに走っていたのです。ーー このとき、わたしにとってはじめて倭人伝の骨組みが“見えた”のです。そしてそのときが、わたしの『「邪馬台国」はなかった』の誕生開始の一瞬でした。

従来は、邪馬一国への行路とは別個、と信ぜられていた、この二島の周縁。ここにこそ最大の盲点があったわけです。あとになってみれば、このことは次の二点から、いわば“自明のこと”だったのです。第一は、先の倭地の記事です。

「倭地を参問するに、海中洲島の上に絶在し、或は絶え或は連なり、周旋五千余里なる可し」

このように、倭地内の洲島について、“周縁を旋めぐる”(周旋)と、チャンと書いてあったのです。

もちろん、九州島についてからも、「末慮国→伊都国→不弥国」と、北岸を「周旋」しているわけですが、その前にハッキリ書かれた二つの「洲島」たる、対海国と一大国も、「周旋」するのが、当り前だったのです。その場合、四辺めぐれば、もとの一点に帰り、一点にだけ立ち寄って“行路に入れない”つまり“周旋行路をとらない”のと、同じ計算になります。そこで“北から南へ進み、途中でこれらの島にぶっつかった”場合、「半周計算」が一番自然な行路の算入法となるわけです。左のように、どの恰好に考えても、一緒です。

この場合、注意すべきこと。それは“このことは、あくまで陳寿(ちんじゅ)の「机上の算法」であって、魏(ぎ)使が実際にこのような半周行路をとったことを意味しない”という一点です。たとえば壱岐(いき)島の場合。全島平坦部が多く、島は北から南まで、“まっすぐ”と言っていいくらい、突き抜けることができます。何も“義理がたく”半周する必要はありません。逆に対馬(つしま)の南島(下県しもあがた郡)の場合。山だらけで、そう器用に“半周”するわけにはゆきません。また、物好きでもなければ、その必要もないのです。海上を行く方がずっと楽ですから。

つまり、これは“魏使の実際行路”ではなく、「総計、一万二千余里」とはじき出したときの「陳寿の算法」の問題だったのです。わたしが『「邪馬台国」はなかった』を書いたあと、この点を心配して質問して下さった読者がありましたが、ことの筋道は右のようです。

この島廻り読法については、どうしても一言しておかねばならぬことがあります。わたしの思いがけぬ「発見」にも、先人があったことです。津堅房明(つがたふさあき)・房弘(ふさひろ)さんのご兄弟で、「邪馬台国への道 ーーその地理的考察、上・下」という論文が『歴史地理』(91 - 3・4、昭和四十一年)に発表され、そこでこの半周読法がとられていたのです。

『「邪馬台国」はなかった』が出てあと、お便りによって知り、お兄さんのご訪問をうけて、この尊重すべき先行者と親しく話し合った半日が今も楽しい思い出に残っています。ただ津堅さんの場合、唐津湾から有明海に抜け、九州南端・瀬戸内海という壮大なコースで近畿大和入りする、という立場でした。従ってわたしにとっての「千四百里」のもった意味とは、いわば“その役割がちがっていた”わけです。

わたしにとって真の問いは、次の一点だったのです。

第二。“総里程が最後(邪馬一国)まで書いてあるのに、部分里程が途中(不弥国)で終っている。こんな馬鹿なことがありえようか”と。 ーー陳寿にはどうやって“部分里程の合計”であるはずの総里程が書けたのでしょう 。

“いや、別々の情報にもとづいて、ただ書き並べたにすぎんさ”。などと言ってすまそうとしても、駄目です。なら、なぜ、その総里程から部分里秤をさし引いて、

「不弥国より女王国に至る、千三百里」

100里

(「伊都国 ーー 奴国」を傍線行程としない従来説の場合)。

といった一句を入れなかったのでしょう。その手間が惜しかった、とでもいうのでしょうか。

「そんなん、知らん。要するに陳寿というやつが、それほど丹念な男ではなかっただけだ」。こう言って“逃げ”がうてるでしょうか。 ーー駄目です。なぜなら、これがそそくさと原稿締切り、いや印刷締切りにまで追われての、いわばやっつけ仕事ならともかく、陳寿のライフ・ワークです。

その上、先にものべた通り、陳寿の生前、同時代の夏侯湛(かこうたん)も、これを読んで感歎、自分の書いた魏書をなげうった、というのです。とすると、陳寿の書いた「魏志第三十巻」も当然読んだはずです。その巻尾が倭人伝です。また陳寿の死後も、天子が詔(みことのり)によって書き写させ、これを西晋(せいしん)朝の「正史」として認定しているのです。

史局とその周辺の多くの人々の日。それは、みんな“ふし穴”だったのでしょうか。この部分里程と総里程の“矛盾”に誰一人気づかなかったのでしょうか。気がつけば、すぐ“訂正”もしくは“加筆”したはずです。だって、残余の、たかが「千三百里」くらいが「水行二十日(不弥国→投馬国)」や「水行十日、陸行一月」に当る、というのでは、いくら何でもあんまりです 。そんなことをほうったまま、「正史」として認定するほど、陳寿の「著作権」を尊重したのでしょうか。

同じ『三国志』の蜀(しょく)志巻二の先主伝に、

「一日一夜、行くこと三百余里」

とあります。曹操(そうそう)が精騎五千をひきいて劉備(りゅうび)の軍を追いかけたとき、このスピードで追いかけた、というところですが(湖北省の「嚢陽じようよう ーー 当陽」間)、短里ですから、これを長里になおせば、ほぼ五十余里。当時の軍行は「三十里」(呂覧注)とありますから、通常の「軍行一日相場」の二倍近いスピードで追いかけたことになります(もし、この「三百余里」が長里、で書かれているとしたら、当時の「軍行一日相場」の十倍以上という“空想的なスピード”となります。しかもこのスピードで何日何夜もつづけているのですから、なおさらです)。

これで計算すると、先の「千三百里」は、わずか「四日」の行路。いくらこれは「精騎」のせいだといっても、「水行二十日」や「陸行一月」とは、けたちがいです。こんな矛盾に、魏晋朝の天子や重臣(張華)や将軍(夏侯湛)や史官連(范[君員 ]はんいんおよび史局の全メンバー)は、みんな“目がふし穴”だったのでしょうか。あの、陳寿を“目の敵かたき”にし、そのあらを必死に探していた荀勗(じゅんきょく)や荀勗派の全メンバーは、笑止にも、この“明白な大矛盾”に気づかずに、絶好の攻め手をうっかり見のがしたのでしょうか。 ーー考えられません。

結局、この三世紀の魏晋朝の人々は、後代の「邪馬台国」論者のような“漢文の読み方”をしていなかったのです。彼らには、近畿天皇家に気がねして、何が何でも、「大和」へもってゆく義理合いも、筑後の「山門」といった地名の場所などへもってゆく筋合いも、全くなかったのですから。

要するに、「周旋」した部分里程の総計が総里程になっていて、同時にその始発点(帯方郡治)から終着点(邪馬一国)までの総日程(水行十日、陸行一月)も書かれていた。 ーーいかなる難くせつけの敵対者の目にも、“そう見えていた”からこそ、そこは非難されもせず、「訂正」もされなかった。

そう見る以外の、どういう見方がありえましょう。

そのさい、半周読法は、不可欠のキイ。そのキイでギイッと鍵(かぎ)のまわった瞬間、謎(なぞ)のドアが開いて、その向うには、博多湾岸の全景が「女王の都」の美しい姿をわたしに見せていたのです。

ホームページ へ