『邪馬一国への道標』 へ

『吉野ヶ里の秘密』 へ

『よみがえる九州王朝』 へ

『古代の霧の中から』 へ

古田武彦

日本の古代史界の中で、一種独特の色合いで研究者たちを魅惑している、そういう感じの史料があります。 ーーその名は『翰苑かんえん』。この本のもつ魅力の第一は、中国で書かれた本でありながら、その生れ故郷にはすでになく、日本にだけ伝わって遺存していたことです。

ところは太宰府(だざいふ)。いま天満宮の宮司をしておられる西高辻家に、写本で伝えられていたものです。残念ながら、いわば断片。完本ではないため、その全体像はわかりませんが、幸いにも最終巻(巻三十)だけは全部写されています。しかもそれは「蕃夷ばんい部」。倭(わ)国をふくむ、中国周辺の国々のことが書かれてあるのです。わたしたちにはもっとも関心の深い個所です。

第二にこの本の著者と成立年代がハッキリしていることです。これが分らないと、なかなか史料も使いように苦しむのですが、この本の場合は明快です。 ーーその人の名は、張楚金(ちょうそきん)。唐の人で、顕慶(けんけい)五年(六六〇)の成立です。この年代は、言ってみれば大変な時期に当っています。この二年後、あの白村江(はくそんこう)の決戦が行われたのです(『日本書紀』では三年後となる)。この戦はご存じのように新羅(しらぎ)と唐の連合軍が百済(くだら)と倭国の連合軍と朝鮮半島中域西岸の白村江で天下分け目の一大決戦を行い、新羅・唐側の完勝に終ったのです。

その結果、敗者側の百済は即座に亡ぼされました。その余波をうけて五年後の総章元年(六六八)には、この戦争には参加していなかった高句麗(こうくり)まで亡ぼされます。残るは戦勝者の新羅だけ。はじめて朝鮮半島に統一国家が成立したのです。

ところが、従来の日本史の教科書によると、百済と同じく完敗したはずの「倭国」はそのまま。近畿天皇家だけは“微動”だにしない。これは、まさに東アジア古代史の「七不思議」を数えるとすれば、その筆頭にかかげられる「事件」ではないでしょうか。

「そこがわが万世一系の皇室の有難いところだ。唐・新羅側も、日本国民の手前そこまでは手が出せなかったのだ」。 ーー戦前なら、こういった「精神訓話」で歴史の真実をすり抜けることができたでしょうが(もっとも、こんな大敗戦のことなど、戦前の教科書には顔さえあまり出させてもらえなかったのですが)。

しかし、戦後の教科書でも、このとき百済と組んで戦った「倭国」の権力中心は近畿天皇家だ、とのべている限り、この完敗王朝無傷説という「歴史の奇跡」によりかかったまま安心している。 ーーいわば、皇国史観の“骨の髄”をそのまま継承していることになるのです。

「先生、どうして敗けた倭国だけ、亡びなかったんですか」。教室でズバリこう質問されたら、ごまかしをうけつけぬ若い魂に対して、どうやって本当に納得させられるのでしょうか。

「島国だから、そこまで追っかけてこれなかったのだろう」。しかしそれは新羅・唐側に「占領」されなかったことの理由にすぎません。これだけの大敗戦で、敗戦王朝の存立に重大な亀裂(きれつ)さえ生じないとしたら、これが歴史の椿事(ちんじ)でなくて、何でしょうか。

「いや、壬申(じんしん)の乱(六七二)は、その影響だ、という話を読んだことがあるぞ」と言ってみても、話のスケールがちがいます。この興味深い乱の性格について、いろいろと“推測”し、“読みこみ”を行うこと、それは大変結構です。しかし、今の問題について言うと、結局は、“兄の天智から弟の天武に権力がうつった”だけのこと。東アジア世界全体の視野から見れば、コップの中の嵐(あらし)。王朝自体は、びくともしていないのですから 。

このように、すべての「弁明」はひっきょうして空(むな)しいでしょう。そう、このとき、敗戦した「倭国」は実際に亡びました。 ーーそれが九州王朝です。朝鮮半島で百済や高句麗が新羅に吸収されたように、日本列島でもこの倭国は、東方の近畿天皇家の権力内に吸収されてしまったのです。

このようにして、やっと近畿天皇家が日本列島を統一する、その大勢が出来上ってきました(ただ、先にものべましたように「蝦夷えみし国」「流求国」がありましたから、まだ朝鮮半島のように、ここで文字通り統一完成、というわけにはいきません)。

従ってこの白村江の戦は、「東夷」の世界内で各地域の統一に対し、いずれも大激震を与えた一大決戦だった。 ーーこれが『失われた九州王朝』で力説された、一つの焦点だったのです。

ーーなお脇道(わきみち)に入ることをお許し下さい。

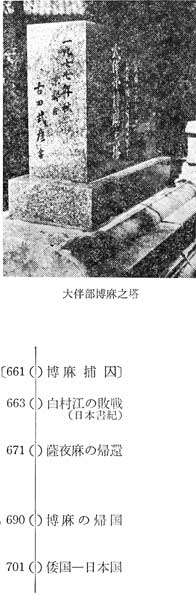

昨年、春以来、わたしを“悩ませ”つづけた、思いがけぬものに、“書”の問題がありました。それは春の終りころ、九州の八女(やめ)郡在の読者から一通の変った依頼状が毎いこんでからでした。

“あなたの一連の本を、この土地の愛好者たちと共に愛読しています。なかでも『失われた九州王朝』の終り近い、「九州王朝の黄昏たそがれ」以下の章に出てくる、筑後八女郡(上陽[口羊]かみやつめ)の軍丁、博麻(はかま)の運命に深い感銘を覚えました。そのため、ここ、彼の故郷の片ほとりにひっそりと、その名を刻した、ささやかな塔を建てたいと思います”。

[口羊]は、JIS第3水準ユニコード54A9

こういった主旨が書かれていて、ついては“その碑面の文字をあなたに書いてほしい”との依頼でした(久保生二さん)。わたしは驚きました。書道など、小学生時代以来のご無沙汰(ぶさた)です。なるほど、和紙に書かれた筆の文字を見たり、検査したり、は、親鸞(しんらん)探究のさいの主要な柱の一つでしたし、今もそうです。

しかし、自分で書くとなると・・・。当然、お断わりせねば、と思いました。けれども、“著者の私”にという、再三の懇望があった上、その方のいつも驚実なお人柄に動かされて、とうとうおひきうけするはめにおちいったのです。そして幸いにもこの一月、落成の日を迎えたようです。

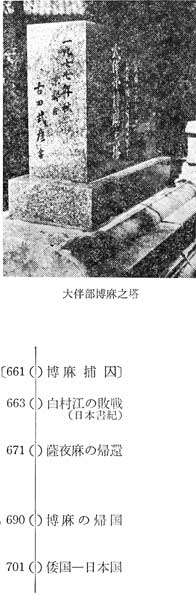

さて、その博麻とは、 ーー「九州王朝の黄昏」をお読みでない方のためにザッと申しますと、これは、起塔者の企画で、石塔の裏に刻まれるという白村江以降の年表です。

つまり、博麻は白村江に先立つ二年前、唐側の捕虜になったようです。その「捕虜収容所」はどこだったか、書かれていません。朝鮮半島か、中国か。ともあれ、その二年あと、例の白村江の大海戦が行われ、そのとき「倭国」の軍の指揮をとっていた「筑紫の君」薩夜麻(さちやま)も、捕えられました。 ーーこれが九州王朝の当主だったのですから、ここでこの王朝の命運は、事実上終ってしまったのです(形式上は、近畿天皇家が連続年号を開始する大宝元年〈七〇一〉です)。

そしてこの薩夜麻は、八年間唐側に捕えられていましたが、その「捕虜収容所」は先の博麻と“同宿”だったようです。もっとも、この頃になると、「捕虜」といっても、“半自由人”のような生活が許されていたようですが、ある日、とんでもない情報が流れてきました。“唐は倭国に大挙襲撃するらしい”。こういうニュースだったようです。

そこで「半自由」倭人たちは鳩首(きゅうしゅ)協議した結果、“このニュースは祖国へ知らせねばならぬ”という結論は出たものの、先立つものは、ーー金(かね)です。そのとき博麻は(正確には“博麻たち”と言うべきかもしれませんが)一つの提議を行いました。“わたしの身を奴隷(どれい)に売ろう。その金で帰ってほしい”と。

ーーどのように厳粛な、あるいは沈痛な空気がその場の倭人たちの中に流れたか。人間の本来もっている想像力をもって思い描くしか、方法はありませんが、ともあれ、薩夜麻たちは、その“奴隷身代みのしろ金”によって帰国したのです。時に天智十年(六七一)十一月。

それからさらに二十年の歳月が流れて、博麻自身も、やっと祖国の土が踏めました。その背後にどんな奴隷所有者の“温情”があったのか。もはや事実は歴史の帳(とばり)のかげにかくれて、すぐれた作家たちの力を借りなければ、とてもこの世に再現することはできませんがーー 。けれども、博麻の踏んだ大地は同じ九州。博多湾の海の青さも、基山(きやま)の列峰の連なりも、筑後(ちくご)川のうねりも有明(ありあけ)海の風光もその姿は全く変ってはいなかったでしょうが、肝心の人間をとりまく政治情勢は、全く一変していたのです。

紀元前から悠遠の歴史を誇ってきた九州王朝も、ついに終幕を迎え、代って東方の有力者、近畿天皇家が、この地にもその勢威をおおうてきていたのです。その間(かん)の事情を申し分なく象徴するもの。それは『日本書紀』にのせられた持統四年(六九〇)の、博麻に対する詔勅です。

「・・・『汝(なんじ)、独り他界に淹(ひさしく)滞(とどま)ること、今に三十年なり。朕(ちん)、厥(そ)の尊朝愛国、己を売りて忠を顕(あらわ)すことを嘉(よ)しとす。・・・三族の課役を免(ゆる)して、其の功を顕(あらわ)さむ』と」

これで博麻は“報いられた”のでしょうか。その青春は。愛は。夢は。いや、八女の民としての、ささやかな家庭の幸せは。どこに、誰のために、消え去ったのでしょう。権力は、そして戦争は、あまりにも苛酷(かこく)な運命を、過ぎて返らぬひとりの人間の生涯の上に刻印し去るものです。ーー 七世紀の昔も、二十世紀の現代においてもまた。

博麻が三十年の捕囚生活を開始したころ、唐の張楚金は、『翰苑』を書き終えていたようです。いや、ことによると、執筆中だったかも分りません。さらに想像をたくましくすれば、博麻の主人たる奴隷所有者の豪族。その書斎の、明窓浄机(じようき)の上に、最近の新著として、この『翰苑』が載っていたとしても、何の不思議もありません。

さて、この『翰苑』の巻末には、彼の書いた一種奇妙な後書き(跋ばつ)がついています。その文頭は次のような日付ではじまっています(全文の書き下しと口語訳を「資料」として二〇四頁に掲載)。

「わたしは大唐の顕慶五年三月十二日(癸丑きちゅう)に、并(へい)州の太原県の廉平里(れんぺいり)で昼寝をしていた。そのとき夢を見た。ーー 」

これはまた血みどろな決戦とはうってかわった、のどかな光景ですが、東夷(とうい)の国々との間が風雲急を告げていたとしても、一人の学者が昼寝をして悪いわけでもありません。

その夢の中で、彼はあの聖人孔子と会い、歴史について、詩について、死生観について、等々、次々と“深遠な”問答を交わすわけです。そして夢が覚めたところで、次のように言います。

「昔、孔子は大聖人だった。それでもなお言った。『わたしも衰えたものだ。ながらく周公のことを夢に見なくなった』と。だが、わたしは小人(徳の低い者)だ。どうしてあの孔子がわたしのような小人のことを知っていよう。それなのに、この夢の中で生き生きと交流できたとは、何という“奇遇”か」

と。まあ、言ってみれば、直接この本の内容とは関係のない、私的な感情にすぎぬわけですが、それでも二、三の注目点があります。

それは、第一に、この『翰苑』と『孔子』の春秋とが暗々裡(り)に比較されていること。第二に、その目的が歴史をのべ、時事にかこつけながら、「善をほめ、過ちをおとしめる」目的をもつものであること。第三に、孔子が歴史を描きながら、孔子と同時代の哀公十四年の「獲麟かくりん」の記事で終っているように、『翰苑』も「歴史を描きつつ、現代(七世紀後半)に及ぶ書物の体裁をとっているのではないか」という点。これがこの後書きから注意されるところなのです。もっとも以上の点が『翰苑』全体にどのように実現されていたか、いなかったか、それは全体が遺存していない以上、うかがうべくもありません。

ただ、この点を、いま問題の「蕃夷ばんい部」中の「倭国」について考えると、七世紀後半の時点において、「倭国の古と今」が描かれた、ということになるわけです。いいかえれば、“白村江の決戦直前の唐朝人が見た倭国史観” ーーこれが『翰苑』という史料の根本性格なのです。

『翰苑』の「倭国」の項は短いですから、全文の書き下しと口語訳を書いてみましょう。

山に憑より海を負おうて馬臺またいに鎮し、以もつて都を建つ。

職を分ち官を命じ女王に統とうぜられて部ぶに列せしむ。

卑弥は妖惑ようわくして翻かえって群情に叶かなう。

臺与たいよは幼歯にして方まさに衆望に諧かなう。

文身點面てんめん、猶なお太伯たいはくの苗びようと称す。

阿輩難弥あはきみ、自ら天児の称を表す。

礼義に因よりて標秩ひようちつし、智信に即して以もつて官を命ず。

邪めに伊都に届とどき傍かたわら斯馬しまに連つらなる。

中元の際、紫綬の栄を(受け)、景初の辰、文錦の献を恭うやうやしくす。

〈(受け)は古田試入〉

口語訳(古田)

(一)倭国は、山をよりどころとし、海に接したところに、国の鎮(しず)めを置き、そこを「馬台」と称して都を建てている。

(二)官職を分って任命され、女王に統率せられてそれぞれ「〜部」という形に分けられている。

(三)卑弥呼は妖(あや)しい術によって民衆を惑わしている、とわたしたち中国人に見えるが、それはかえってこの倭国の民衆のこころにかなっているようだ。

(四)台与は、まだいとけないうちに即位したが、ちょうどそのときの多くの人々の(内乱終結への)望みをかなえ、やわらげた。

(五)倭人は、身体にも顔にもいれずみをしており、さらに呉(ご)の太伯の後裔(こうえい 子孫)だと称していた。

(六)隋代には倭国の王「阿輩[奚隹]弥」は、自ら「天児」の称を名乗って上表してきた。

(七)中国の「礼」「義」や「智」「信」といった徳目によって官職名をつけ、それを倭国内の官僚組織としている。

(八)倭国の都は、ななめに伊都国に直接とどき、その向うに斯馬国が連なる、という、地理的位置に存在している。

(九)倭国は、後漢の中元年間(光武帝の末年)に金印紫綬の栄をうけ、魏(ぎ)の景初年間にあや錦(にしき 斑布)をうやうやしく献上するといったふうに中国の天子との交渉の淵源(えんげん)は古い。

[奚隹]。鷄の異体字。JIS第3水準ユニコード96DE

わずか九聯(れん)の、律詩めいた詩句の中に、一世紀から七世紀に至る日中国交史の全体が集約されているのですから、これは大変な手際です。そのバックに『後漢書』『三国志』『隋書』などの記事があることは、すぐお分りと思います。

つまり唐朝人であった張楚金(ちようそきん)にとって、いま現実に戦っている相手国である倭国は、一世紀から七世紀まで連続した一貫の王朝だった。 ーーこれがこの九行詩の背柱をなす、根本の歴史認識です。

“いや、それほどくそ真面目にうけとるのが、おかしいよ。一世紀だって三世紀だって、同じ日本列島の上の国だというだけのこと。別に、日本列島の中の同じ場所に都がありつづけた、などと言っているわけではないさ”。こうおっしゃる方があるかもしれません。では、この九行の描写の力点の一つ、“倭国の都のありか”を見てみましょう。

(一)には倭国の都に「馬台」があり、その地形は「山に憑り海を負うている」とあります。「憑る」は“依拠する”という意味です(“やどる”“すむ”の意味もあります)。「負う」は“背負う”の意と、“いだく”の意とがありますが、むしろここは“海をいだく”の意。つまり、山をバックにした港湾の地に、この都はあるようです(「負海」というのは本来“四夷に接する遠国”のことをしめす熟語ですが、ここはこの語形を使って具体的な地形をしめしたようです)。

ここで反問が出るかもしれません。

“「馬台」というのは、邪馬台の省略形だろう。なら、やっぱり邪馬一ではないじゃないか” これは、わたしの『失われた九州王朝』をご覧いただいた方々には、お分りですが、一言申させていただきます。わたしの立場は「邪馬台国」という名を全体として否定するものではありません。

(A)三世紀の名が邪馬一国。(三国志)

(B)五世紀以降の名が邪馬台国。(後漢書)

『後漢書』は五世紀の范曄(はんよう)が書いた本です。従って、

「国、皆王を称し、世世統を伝う。其の大倭王は、邪馬臺国に居(お)る」

とあるのは、“五世紀現在”の都の名です。これに対し、後漢代(一世紀)の名は、

「建武中元二年、倭奴国、奉貢朝賀す」

とある「倭奴国」です。

これは“倭(わ)の奴(な)の国”ではなく、「匈奴国」に対する、東夷(とうい)の「倭奴いど(ぬ)国」の意味だったのです。

そして大切な眼目、それは邪馬一(やまいち)も邪馬台(やまたい)も、変ったのは名前だけで、その場所も、実体もズバリ言って変化はない、ということです。「邪馬一」は「邪馬倭」と同じ。ちょうど「狗邪韓こやかん」」「不耐穢*ふたいわい」(いずれも三国志東夷伝)がそれぞれ“韓の中の狗邪の地”“穢*の中の不耐の地”をしめすように、「邪馬倭」は“倭の中の邪馬の地”を意味したのです。

この点、「邪馬台」の場合。この方は、倭国側自身がこの名称を名乗っていた可能性があります。かつて(三世紀)は、魏晋(ぎしん)朝の天子“独占”の用語だった「台」も、四、五世紀となると、五胡十六国競って「〜台」を称するようになりました。「単于台ぜんうだい」(匈奴きょうど)「霊風台」(羯かつ)「留台」(羌きょう)など、このような東アジアの状勢下では、倭王もまた自らの宮殿を「邪馬台やまだい」と称した、としても、何の不思議もありません(ただ、このさいも、注意すべきは、これは「〜〜台」という形であって、「ヤマト」という地名の表音表記ではないことです)。

さて、最大の問題は(八)です。これが倭国の都の位置を説明していることは言うまでもありません。倭国自身の範囲なら、伊都国や斯馬国の西に、なお末盧国(まつろこく 唐津)や一大国(壱岐)対海国(対馬)もあることです。ですから、やはりこれは“傍国との関係で都の位置を明らかにしている”。そう判断するほかはありません。

その都はーー 。「伊都国」これは言うまでもなく、糸島郡です。従来説では、糸島郡の平野部全体ですが、わたしは前原町付近を中心として、「糸島水道」近傍だと思っていることはすでにのべた通りです。「糸島水道」というのは、「前原 ーー 今宿」間で、唐津湾と博多湾を結ぶ水道です。現在でこそ姿を消していますが、中世までは存在したようです(長沼賢海『太宰府と邪馬臺』参照)。

ここを境として北が斯馬(しま)郡、南が恰土(いと)郡だったのです。ですから斯馬郡とは、文字通り「島」だったわけで、これが「斯馬国」です。さて、「連なる」と「届く」の用法ですが、これは『翰苑かんえん』の「蕃夷部ばんいぶ」中によく出てくる、いわば慣例用法です。

(A)(三韓)南は倭人に届き、北は穢*貊(わいばく)に隣る。

(B)(高麗)境は穢*貊に連なり、地は扶余(ふよ)に接す。

穢* (わい) は、三水編に歳。穢の別字。第4水準ユニコード6FCA

(A)は、『翰苑』の中で「倭」の出てくる、もう一つの個所です。『三国志』では狗邪韓国(中国側の呼び名)が倭地と見なされていることは、すでにしばしば論じられているところです(古田「九州王朝の論理性」東アジアの古代文化6号、一九七五爽秋)。すなわち韓国は倭人の国に“届いている”のです。つまり“AがBに届いている”というのは、“AとBとの間に別国がはさまっていない”ことをしめします。

これに対し、(B)に出てくる高麗と穢*貊の場合、間に扶余がはさまっています。従って高麗は扶余に対しては“接している”のですが、穢*貊に対しては「連なる」というわけです。すなわちこの用語は“AとBの間に別国がはさまっている”場合に使うのです。つまり、

ーーー連ーーー

| 届 届 |

A ーー B ーー C

というわけです。

このような用法から見ると、都のありかは、

(1)伊都国との間に別国はない。

(2)その伊都国をはさんで、斯馬国がその向うにある。

以上のような条件にピタリあてはまる土地。それは ーー博多湾岸です。

しかも、大切なこと。それはこの張楚金の「博多湾岸」説が、決して三世紀だけの話ではないことです。『翰苑』は単なる史書ではありません。彼が後書きに示唆しているように、“歴史をのべて現代に至る”のがその立場です。従ってこれに書かれている「都」のありかとは、七世紀後半の“白村江はくそんこう直前の時点”においてもまた倭国の都であったはずです。そうでなければ“過去の都の位置”だけ書いて、“現在の都の位置”は書いてないことになります。

“いや、そこまでは、学者馬鹿の彼には分らなかったのだろう”。こんなことが言えましょうか。大決戦前夜に当って、唐朝の人々がその敵国の“都のありか”さえ知らぬ。ーーそんな“妄想もうそう”が果して歴史事実の探究者に許されるものでしょうか。

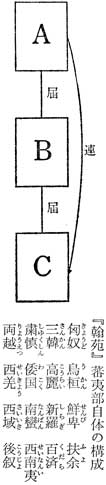

第一、その妄想を拒否するのは、『翰苑』蕃夷部自体の構成です。その全体を書いてみますと、

匈奴きょうど烏桓うかん鮮卑せんび扶余ふよ

三韓さんかん高麗こうらい新羅しらぎ百済くだら

粛慎しゆくしん倭国わこく南蛮なんばん西南夷せいなんい

両越りようえつ西羌せいきょう西域さいいき後叙こうじょ

この中で注目されるのは、「三韓」と「新羅・百済」とが“別仕立て”になっている事実です。「新羅」の冒頭に、

「源を開き構を拓(ひら)き、基を金水の年に肇(はじ)む」

とありますが、注に、

「金水は晋しん・宋の間なり」

とあるように、東晋と南朝劉宋(りゅうそう)の間、つまりほぼ四世紀末前後に建国した、というわけです。ですから、少なくとも西晋(三一六年まで)以前は、朝鮮半島南半は「三韓」として叙述されています。それ以後になると、「新羅」と「百済」の二国に分けて、というわげです。ですから当然、“都のありか”も別々です。

A (三韓)都を目支(もくし)と号す。

B (新羅)趾(あと)を卞辰(べんしん)の域に創(はじ)む。

〈注〉括地志に曰(いわ)く、新羅は金城に治す。

(百済)西は安城に拠る。

これに対し、もう一色変った叙述法をしめしているのは、「高麗」です。こちらは朝鮮半島南半とちがって“ズーッと一国”の形、つまり一詩にまとめられています。

ところが、その内部で、都の変移したさまがよく反映しているのです。

(1)「骨城を叩いて壌(くに)を闢(ひら)く。〈注〉(朱蒙)[糸乞]外骨(こうがいこつ)城に至り、遂に居し、号して高句麗と曰(い)う」(魏の牧魏の後漢書、所引)

(2)「平郭壙(こう)を開く。〈注〉平郭城は今、建安城と名づく」(高麗記)

(3)「勲を不耐之城に銘す。〈注〉石に刻して功を紀し、丸都の山に刊(けず)りて、不耐の城と銘す」(高麗記)

(4)「績を丸都の[山喬]に表(あらわ)す。〈注〉其の宮室を焚(た)き、丸都を毀(こぼ)ちて帰る。乃(すなわ)ち不耐城なり」(十六国春秋)

[糸乞]は、糸編に乞。JIS第3水準ユニコード7D07

[山喬]は、山編に喬。JIS第3水準ユニコード5DA0

このように開国や魏・高句麗戦争などの史実に則しながら、巧みに“都のありか”の変遷をのべようとしているのです。

これらに対し、「倭国」はーー 。

まず、“国はズーッと一国”。この点、“高句麗なみ”の扱いです。ところが、高句麗とちがうのは、“都”。そのありかが“一つきり”しか、書かれていないことです。すなわち“倭国の場合、都のありかは、一世紀以来、ズーッと一貫している。伊都国に接した博名湾岸だ”。これが「張楚金の目」なのです。

そしてもう一つ。この「張楚金の目」は、実は後代、考古学上の出土物によって裏づけされることとなったのです。それは「志賀島しかのしまの金印」です。現代のわたしたちにはあまりにも有名なこの出土遺物。ところが、ご承知のように、天明四年(一七八四)の発見ですから、千年以上前の七世紀後半の時点では、“誰も知らなかった”のです。

ところが、 ーー もう一度、この『翰苑』の文面を見て下さい。

「中元の際、紫綬の栄(を受く)」

とあるのが後漢の光武帝の金印授与の史実を指すことは当然ですが、その倭王の都はどこか。当然、この文面の直指するところ、中国側から見て斯馬国の先、伊都国の向う側。その博多湾岸が倭王の都です。だから当然、その領域からこの金印は、 ーー「張楚金の目」がもし正しければーー 出土すべきだったのです。そしてその通り、一一二四年後に、その地に

出土したのです。すなわち、「張楚金の予告は、的中し、実証された」のです。

現代のわたしたちには、知りすぎていてかえって“見のがしやすい”ポイントですが、事の筋道のさししめすところ、この道理、「予告的中」の事実をかき消すことはできません。

〈資料 ーー『翰苑かんえん』後叙〉

叙して曰(いわ)く、余、大唐顕慶五年三月十二日癸丑(きちゅう)を以(もつ)て、并(へい)州太原県の廉平里(れんぺいり)に昼寝す。夢に、先聖孔丘(こうきゅう)、被服して堂皇の上に坐す。余、座前に伏して問うて曰く「夫子ふうし、胡なんすれぞ春秋を制するや」。余の兄、越石、側に在り。曰く「夫子、麟りんに感じて作るのみ」。余対(こた)えて曰く「夫子、徒ただ、感麟を以て名となすのみ。其の深旨、何ぞ必ずしも麟に在らんや」。子曰く「然しかり。時に政道陵夷し、礼楽交々こもごも喪うしなわる。故に時事に因よりて善を褒ほめ、過を貶おとし、以て一王の法を示す。豈あに専もっぱら麟に在らんや」。余又問う。「論語に云う。『沂きに浴し、舞ウ*(ぶう)に風ふうし、詠じて帰らん』と。敢えて問う。何の謂いいぞや」。子曰く「亦各其の志を言うなり」。余又問うて曰く「人の生や、夭寿ようじゅあるか」。子曰く「爾なんじ、古の聖、今の愚を謂いて寿と為すか。夭と為なすか」。対えて曰く「古今、一死なり。敦いずれか其の夭寿を知らん」。子曰く「然り。夫それ、不死不生なるもの、自ら、生死の域に住とどまりて在りと云うを絶たば、則すなわ、彭祖ほうそと殤子しようし、亦また以て異る無きなり」。余又問うて曰く「夫子は周人なり。奚なんぞ為もって尚なお存するか」。夫子、[單辰]然(しんぜん)として笑(わら)って曰く「爾の及ぶ所に非ざるなり」。余又問うて曰く「夫子は聖者なり。亦居止の所有りや」。乃(すなわ)ち東ユウ*(とうゆう)の下を指して曰く「吾が居、是なり」。余、東ユウ*の前を顧るに、玄縵(げんまん)・朱裏(しゅり)、床上(しょうじょう)に有り。緋耨(ひじょく)を舗(し)くに似たり。二侍者有り。前に立つ。言終って寤(さ)む。懼(おそ)れて興(た)ち、喟然(きぜん)として歎じて曰く「昔、夫子は大聖なり。尚称して曰く『吾の衰えたるや。久しいかな、復また夢に周公を見ず』と。余の小、何ぞ子、知らん。而しこうして将聖しょうせいに神交す」。感じて述あり。遂(つい)に是の書を著(しる)す。(口語訳)

舞ウ*(ぶう)のウ*は、JIS第3水準ユニコード96E9

[單辰]然(しんぜん)の[單辰]は、單編に辰。JIS第4水準ユニコード8FB4

東ユウ*(とうゆう)のユウ*は、JIS第3水準ユニコード7256

〈口語訳〉

後書き。わたしは大唐の顕慶五年三月十二日(癸丑)に、并州太原県の廉平里で昼寝をしていた。そのとき夢を見た。 ーー

あの聖人孔子が服を着て、堂皇(四壁のない建物。官吏が物を判ずる所)の上に坐っている。わたしはその座の前に伏して孔子に問うた。

「あなたはどうして、あの史書『春秋』を書いたのですか」

ときにわたしの兄の越石が(夢の中で)そばにいて、

「それは、きまってるじゃないか。麒麟(きりん 想像上の動物。王道行われれば現われるという)の出現に感じて作られたのさ」(『春秋』の終末が「獲麟」の記事で終っていることは著名。魯ろの哀公の十四年に当る)。

わたしはこれに対して言った。「あなたは、ただその件を、著作の動機として、いわば表面の『名』に使われただけなのですね。本当の意図は、必ずしもそんなところにあるわけではない。そう思っているのですが、どうですか」

孔子「そうだ。当時は政治の道がすたれ、礼も楽(がく)も次々と失われていった。そこでその当時の事件を記しながら、それをもとにして善をほめ、過ちをおとしめ、それによって『一王の法』(一代の王者の立てた法則。『史記』の自序に出いず)をしめしたのだ。どうして麒麟などだけの問題だろうか」

わたしはまた問うた。

「論語に次のようにあります。『沂きに浴し、舞ウ*ぶうに風し、詠じて帰らん』(沂水きすいで水浴びし、雨乞あまごい台の上で風に吹かれ、歌を口ずさみながら帰ろう)と。あえて一歩すすんで質間するのですが、この言葉にもられた、あなたの真意は何ですか」

孔子「まあ、そのときの各人がそれぞれの志を言ったものさ」

わたしは、また問うた。「人間の生命には、短命と長寿がありますか」

孔子「お前に聞こう。古の聖人と現代の愚かな人間どもと、比べてみてどちらが長生きで、どちらが短命だと思うか」

わたしは答えた。

「古今、死は同じです。どちらが短命か長寿か。そんなことは分りません」

孔子「そうだ。いってみれば『不死不生』の境地。生死の領域にとどまっている、そんなことを云々するのを自分で絶ち切ってしまえば、彭祖(ほうそ 長寿で有名な、伝説的人物。尭(ぎょう)か殷(いん)末まで七百余歳生きたという)と殤子(しょうし 年若くして死んだ者)と、その区別なんか、なくなってしまうのだ」

わたしは又、(夢の中と気づかず)問うて言った。

「あなたは周時代の人です。だのに、なぜここに生きていらっしゃるのですか」

孔子は、からからと笑って言った。「お前には、分らないよ」

わたしは又問うた。「あなたは聖者です。それでも住まいの場があるのですか」

すると、孔子は東の窓の下を指さして言った。「わたしの住まいは、ここだ」

わたしが東の窓の前をふりかえると、朱(あか)い色の裏地をもつ黒い布が床の上にあった。ちょうど、あかい敷物をしくようであった。二人の侍者(じしゃ)がいて、その前に立っていた。

言葉が終って目が覚めた。心中におそろしいような気持がしておき上り、深く歎息をついて、ひとりごとを言った。

「昔、孔子は大聖人だった。それでもなお言った。『わたしも衰えたものだ。ながらく、周公のことを夢に見なくなった』と。だが、わたしは小人(徳の低い者)だ。どうしてあの孔子がわたしのような小人のことを知っていよう。それなのに、この大聖人と夢の中で生き生きと交流できたとは、何という“奇遇”か」

そこで大いに感ずるところがあり、ついにこの書(翰苑)を著(あら)あらわした。〈書下し、口語訳、ともに古田〉

歴史山脈を辿(たど)る山道をひとまず曲り角で休憩しましょう。

この『翰苑かんえん』について、全文(といっても、もちろん「蕃夷ばんい部」だけですが)の読解をほどこした本が出版された、と新聞のニュースとして報道されたのをご記憶の方もありましょう。

寧楽(なら)遺文・平安遺文・鎌倉遺文で有名な、わが国の代表的な校訂者のひとりとされる、竹内理三さんの校訂・解説によるものであり、図版(写真)釈文(印刷文字にした漢文)訓読文(書き下し)とそろっているのですから、まことに重要なものです。

わたしなど、大正十一年に内藤湖南(ないとうこなん あの、東大の白鳥庫吉と「邪馬台国」論争を展開したことで有名な学者)によって刊行されたコロタイプ版の写真をもとに、その解読に四苦八苦してきたのですから、これはまことに有難いことでした。

けれども、その有難さとは別個に、この読解の中に解(げ)せぬものが二、三あるのを「倭わ国」の項の中に見出しましたので、それについてふれてみましょう。

「卑弥娥ひみが、惑翻わくほんして群情に叶かない、臺輿たいよ、幼歯にして、方まさに衆望に諧かなう」

これが竹内さんの読解です。ですが、この原文は、

「卑弥妖惑翻叶群情臺與幼歯方諧衆望」つまり、

〈人名〉〈形容詞〉〈副詞句〉〈名詞〉

卑弥 妖惑 翻 群情

臺與 幼歯 方 衆望

という対句形になっています。ですから、その詩句の姿を乱して読むことは許されません。この作者(張楚金)は、「邪馬臺」を「馬臺」と省略したのと、同じ手法で、「卑弥呼」を「卑弥」と“切りつめた”のです。いささか強引な手法ですが、こうでもせねばなかなか全日中国交史を、十行足らずの韻律に収めこむ、という芸当は、できないでしょう。

問題は第三字目の「娥」と見えた字ですが、これが実は「妖」の字の“書きあやまり”というより、この筆者(内藤湖南は、鎌倉期の菅原為長の書写とする説を紹介)の筆癖なのです。この点、すでに京大の尾崎雄二郎さんが指摘しておられるのですが竹内さんは気づかれなかったのでしょうか(尾崎さんの場合、竹内さんの読解の先行者に当る『時代別国語大辞典』の上代篇「ヒメ」の項の、同じ読み方を批判されたのです。「日本古代史中国史料の処理における漢語学的問題点」京大教養部「人文」第十五集)。

なお、ここの「臺與」は『三国志』原文の「壹與」を書き改めているのですが、これも必ずしもまちがいではありません。「倭ゐ→イ妥*たい」という国名変遷にともなって、「壹いち→臺たい」という書き変えが行われた、と見られるからです。この点、面白い問題へと展開するのですが、今は繁雑を恐れて筆を伸ばしません)。

イ妥*国のイ妥*は、人編に妥。ユニコード番号4FCO

次にもう一つ。

「邪は、伊都いとに届いたり、傍かたわら、斯馬しまに連なる」

これが竹内さんの読みです。「邪は」というのは、“邪馬台は”の意と解されたのでしょうか。とすれば、内容自体はその通りですが、“読み”としては、いささか穏当ではないように思われます。なぜなら、

〈副詞〉〈動詞〉〈傍国名〉

邪 届 伊都

傍 連 斯馬

の対句形ですから、第二句の「傍」を副詞に読むなら、第一句の「邪」も同じく副詞に読みたいところです。

「邪」には“ななめに”と読む副詞の用法があります。諸橋の大漢和辞典によると、

「ななめ」、東北につづく。斜に通ず。

「邪(ななめ)に粛慎と鄰を為す。〈注〉師古曰く、邪、読みて斜と為(な)す。東北に接するを謂う」(漢書、司馬相如伝上)

とあります。

「じゃあ、“東北につづく”場合だけじゃないか」。そうおっしゃる方もあるかもしれません。わたしも、はじめそう思いました。ところが引用文の『漢書』司馬相如(しばしょうじょ)伝を見ると、判りました。詳しくは次にのべますように、ここは、斉地(せいち 山東半島付近)とその周辺の海(渤海ぼっかい・黄海など)を中心の視点において、東北の海の彼方にある粛慎国も隣みたいなものだ、と、斉の国の讃美者たる「烏有うゆう先生」(司馬相如の作中人物)が、いささか“大風呂敷”をひろげているところ。

それに対して後代(唐)の顔師古が「これは、この地帯(海陸)に対して粛慎国が東北方に接しているという地理状況をしめしたものだ」と注記しているのです。すなわち、このケースが「東北方に接している」場合なのであって、「邪(ななめに)」と言えば、すべて「東北方」というわけではないのです。この点、諸橋の大漢和辞典において、この言葉自体の意味を「東北につづく」意味と限定してしるしたのは、いささか顔師古注に“密着しすぎた”もののようです。

もっとも、反面から考えれば、張楚金(ちょうそきん)がこんなむずかしい“ななめ”の「邪」字をなぜわざわざ使ったのか、と言えば、やはり「邪馬臺」の「邪」字の連想からだろうと思われます。従ってイキナリ「邪が」と主語にとるのも、実体としてはまちがいではないと思いますが、修辞上いささか温雅でなく、対句の妙を欠くように思ったのは、わたしの“僻目ひがめ”でしょうか。

右のような「邪への探究」の中から、わたしは最近すばらしい鉱脈につき当りました。これについてご報告しましょう。

前節であげた司馬相如(しばしょうじょ)伝。この人の名前に、聞き覚えがおありでしょう。そうです。陳寿(ちんじゅ)が「文のつややかさでは相如に劣るが、質直においては彼に勝る」と評された、あの文草の神様です。神様だけあって、班固(はんこ)はこの『漢書』司馬相如伝の中にいくつも、その華麗な文章を収録しています。そのため、一個人の伝で上・下二巻の分量が必要になったくらいです。

その一つに問題の「子虚賦しきょふ」があります。これは三人の問答です。一人は子虚、これは“虚言”という意味の名前。彼は楚(そ)のファンです。二人目は亡是公。「亡二是人一」(是の人亡なし)という句を人名化したもの。三人目がさっき出てきた烏有先生、「烏有二此事一也」(烏いずくんぞ此の事有らんや)という句、つまり「どうしてこんなことがあろう。うそにきまっている」という内容を擬人化したものです。ともあれ、各出身地をほめたて、それぞれのファン筋のために、ひいきのひき倒しをやらかそう、というわけ。要するに「USO放送局」といった伝(でん)で、文章達者の腕にまかせた一大戯作(ぎさく)、それがまた史家に記録される名文、というのだから恐れ入ります。中国の漢字文化が生むべくして生んだ“申し子”といった感じです(明治日本の思想家、中江兆民なかえちょうみんの『三酔人経論問答』は、この形式を借りた作品でしょう)。

前おきの講釈はそのくらいにして問題の個所に入りましょう。烏有先生が斉の山海を讃美するくだりです。

「且(かつ)、斉(せい)。東、鉅海(きょかい)に偖*(しょ)し、南に琅邪(ろうや)有り。成山に観じ、之罘(しふ)に射、勃[水解](ぼっかい)に浮び、孟諸(もうしょ)に游ぶ。邪(なな)めに粛慎(しゅくしん)と鄰を為し、右に湯谷(ようこく)を以て界と為す。秋は青丘(せいきゅう)に田(でん =狩)し、海外に彷徨(ほうこう)す」

偖*(しょ)は、人編の代わりに阜偏。

ここにはたくさん地名などの固有名詞が出てきます。全部で九つ。その中で具体的な地名・国名などをズバリ指しているもの七つを左に一覧しましょう。

琅邪ーー 山東省諸城県の東南。

成山ーー 山東省栄城県の東。海中に突入し、一小半島をなす。

之罘ーー 山東省福山県の東北。俗に之罘島と称するが、実は半島。

勃[水解]ーー 渤海。

孟諸ーーーー 河南省商丘県の東北。沢の名。

粛慎ーーーー [才邑]婁(ゆうろう)に対する春秋戦国時代の呼び名。

青丘ーーーー (1)山東省広饒(こうじょう)県の北。

(2)海東三百里(朝鮮半島)。

勃[水解]の[水解]は、三水編に解。JIS第4水準ユニコード6FA5

[才邑]婁(ゆうろう)の[才邑](ゆう)は、手偏に邑。JIS第3水準ユニコード6339

はじめの五つはいずれも斉に属する地名です。最後の「青丘」については斉地でなく、朝鮮半島を指すと思われます。服虔(ふくけん 後漢)が「海東三百里」と注記しています。確かに「海外に彷徨す」という句とセット(対句)になっている点から見れば、これは妥当な見解です。第一、朝鮮半島が出ずに、いきなりその北方の粛慎だけが出てきて、これと「ななめに隣を為す」というのではあまりにも唐突ですから。なお、冒頭に「鉅海」と言っているのは、もちろん黄海のことです。斉の山東半島の東、朝鮮半島との間にひろがっている海です。この字義は“巨大な海”つまり「大海」のことです(「鉅」は「巨」と同じ)。

陳寿が倭人伝の冒頭に、

「倭人は、帯方たいほうの東南大海 の中に在り」

と書いたとき、文章の神様、相如の書いたこの「鉅海」の語が念頭にあったことは、おそらくまちがいないでしょう。「文艶」の相如が華麗なイメージで「鉅海」と書いたものを、「質面」の陳寿は簡明に「大海」と書いたのです(もっともこの「鉅海」を、黄海をさす固有名詞と見ることもできます)。

さて次にすすみましょう。粛慎の地と「ななめに隣している」と言っていますが、これはどこから見ての話でしょうか。渤海や黄海を中にして、西の斉地、東の朝鮮半島。いわゆる、わたしの言う中国海・内海文明圏の北半部。その領域(海陸)を中心視点としての発言なのではないでしょうか。「斉地はそのようなすばらしい中心領域にあるのだ」。鳥有先生はこう言って、洛陽(らくよう)や長安中心主義者、また洞庭(どうてい)湖などの楚の讃美者に“抵抗”して、大いに気を吐いているのです。

いよいよ間題の「湯谷ようこく」です。まず、「右に湯谷」の「右」というのは、面白いことに“東”のことも、“西”のことも言うようです

。「凡そ門出(い)づれば則ち西を以て右と為し、東を以て左と為す。入れば則ち東を以て右と為す」

(儀礼、士相見礼、入レ門左、疏)

要は、北から見るか、南から見るか、「目の位置」による、というわけです。ここは当然“東”のことです。なぜなら、

「湯谷。日の出ずる所なり。許慎云う。『熱して湯の如きなり』と」(顔師古)

と注されているように、ここは東の果て、日の出る所だからです。では、そこはどこでしょうか。

ズバリ言います。ーーそれはわたしたちの日本です。

その証拠。『「邪馬台国」はなかった』をお読み下さった方はご存じと思いますが、『三国志』の東夷(とうい)伝序文に、

「長老説くに『異面の人有り、日の出ずる所に近し』と」

とあり、これが倭人の「鯨面げいめん」の風俗を指していたことをわたしは論証しました。すなわち、中国から見て「日の出ずる所に近し」というのは、倭人の地、九州だったわけです。そしてこの「長老説くに」という文形は、この考え方がただ魏晋(ぎしん)代のことに限らず、前代(漢代)から伝承された知識だったことをしめしているのです。その「日の出ずる所」としての伝承、それをしめす言葉がこの「湯谷」だったわけです。

先の司馬相如の文面をもう一度ご覧下さい。九つの地名のうち、八つまで具体的な地名、国名、海名。そしてあと一つも、風雅な表現を使って、いかにも“斉は幽邃(ゆうすい)な東域に望んでいるぞ”というムードをもりあげているのです。ですがその筆法からみると、風雅の衣につつみながらもやはり“具体的な地域”を指しているはずです。 ーーそれが日本列島の九州北岸領域。倭人(わじん)の住む地帯だったのです。

考えてみれば、司馬相如は前漢末、武帝のときの人です。武帝といえば、

「倭は韓の東南大海の中に在り。山島に依って居を為(な)す。凡(おおよそ)百余国あり。武帝、朝鮮を滅してより、使訳漢に通ずる者、三十許国なり」(後漢書倭伝)

とあるように、明白に倭人の約三十国から貢献をうけています。しかもその前には「百余国」時代がありました。ですから武帝や武帝の愛した一大文人、奇異の世界の愛好家なる司馬相如が、この遠来の貢献国に興味をもたなかったはずはありません。少なくとも彼らが“倭人の国々を認識していた”ことについて、一点の疑いもありません。

このように見てくると、もはや明らかです。相如がはでやかな字面を使って「湯谷ようこく」と表出したところ、それはやはりわたしたちの国の西北隅を指していたのです。

中国の古典における、「湯谷」出現の歴史はかなり古いようです。

「(黒歯国)下に湯谷有り。湯谷の上に扶桑有り。十日浴する所」(山海経、海外東経)

「湯谷より出で、蒙[水巳](もうし)に次ぐ。〈注〉言う、日は東方湯谷の中に出で、暮は西極の蒙水の涯に入るなり」(楚辞、天問)

「扶木、陽州に在り。日の[日費](かがや)く所」(淮南子えなんじ巻四)

蒙[水巳](もうし)の[水巳](し)は、三水偏に巳。JIS第3水準ユニコード6C5C

これらの「湯谷」や「陽州」が具体的にどのような地域としてイメージされているか。それは必ずしも朋瞭(めいりょう)ではありません。ただ言いうること。それは、それぞれの時点における、中国人の地理的世界認識が反映している、ということではないでしょうか。

つまり、一定の時点で、中国人の視野の中に入ってきた全世界。その周縁部の“東限の地”を「日の出ずる所」と考えたのではないか。 ーー 一種の常識論にすぎませんが、わたしにはそのように思われます。

さて、“想像ついで”と言ったら、変ですが、「湯谷」について、面白い話があります。次の文面を見て下さい。

「湯谷、其の後に湧(わ)き、[水育]水(いくすい)、其の[匈/月](きょう)に盪(とう)す」(張衡、南都賦)

「温泉水、北山の阜(ふ)に出ず。七源奇発、炎熱特に甚(はなはだ)し、郎の南都賦の謂(い)う所の湯谷・其の後に湧く者なり」(水経、[口蚩]水注)

[匈/月](きょう)は、匈の下に月。

[口蚩]は、口編に蚩。

ここでは「湯谷」は温泉の意味で用いられています。例の東方の「湯谷」も、“日の登る所”というイメージと“熱い温泉の出るところ”というイメージが重なって出来たものかもしれません。とすると、火山と温泉の多い日本列島にはいよいよ“もってこい”のイメージですが、“楽しすぎる”空想は、一先ずこの辺で筆をとめておきましょう。

「日の出ずる所」という一言葉を聞くと、多くの方々は、まず第一番に思い出されるのは、例の文面ではないでしょうか。

「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致(いた)す、恙無(つつがなき)きや」

イ妥*(たい)王の多利思北孤が隋の煬帝(ようだい)に出した国書の一節です。戦前の教科書では、「聖徳太子」の見識として“日本人ここにあり”といった形で大いに喧伝(けんでん)されたものですが、この本質(「推古朝の国書」として扱っている点)は、戦後の教科書にも“見事に”ひきつがれていること、もう今までにしばしばのべた通りですが、今の問題は、この文面です。

よく言えば大変独自性にあふれた文章ですが、中国側から見れば“珍妙きわまりない”文章です。

“同一文面に二人の天子”こんな文章は、古今東西、漢文世界に出現した例はないでしょうから。これを受けとった煬帝が「無礼」と怒ったのも、無理のないところでしょう。しかし、わたしは『漢書』匈奴(きょうど)伝を読んでいて驚きました。この文章にはまさに“先例”があったのです。

「天地の生ずる所、日月の置く所の匈奴の大単干(ぜんう)、漢の皇帝に敬問す。恙無(つつがな)きや」

これは漢の文帝の側から匈奴の老上稽弼(けいひつ)単干にあてた「皇帝、夷奴の大単干に敬問す。恙無きや」という国書に対する返事です。この時点(孝文帝、前六年)では、漢と匈奴とは「約して兄弟と為(な)って」いましたから、形式的には対等。実力はむしろ匈奴が優勢でした。その関係が右の文面にはよく現われています。「天地の生ずる所、日月の置く所」という形容句には、“ここ(匈奴の地)こそ天地の根源として日月の美しき国”という自負が、自己美称の句として冠せられています。

この自己美称の句を「日出ずる処」ととりかえたのです。「日没する処」の句は、その対句として造出されたにすぎません。もちろん、この句もいつも中国本土を中心に“東西を眺(なが)めてきた”中国人にとって、心外至極なことだったでしょうけれども。

では、その「日出ずる処」の出典は、わたしは例の『三国志』の東夷(とうい)伝序文だと思います。そこには明白に「日出ずる処に近し」とあり、その本文中の「倭人わじん」を指して書かれてあるのですから。漢書の素養を持ち、その匈奴伝から造文できる学者(多利思北孤の国書の作者)が、『三国志』を読んでいないことは考えられません。そして読めば、どこよりも倭人伝の有る東夷伝を読む。それは自明です。

従って多利思北孤(たりしほこ)は、この「日出ずる処」の自称によって、漢代以来の倭国王朝を継承していることを自負していたのです。

閑話休題

東夷伝序文の「日出ずる処に近し」をめぐって、一汗かいたことがあります。

わたしが『「邪馬台国」はなかった』で展開した“東夷伝序文中の「日出づる処近くに住む異面の人」とは、倭人だ”という説に対して批判して下さった方があったのです(留目とどめ和美さん)。

その方が目をつけられたのは、同じ東夷伝中の、東沃沮(よくそ)末尾にある記事なのです。

「王[斤頁](おうき 魏人)、別に遣わして宮(きゆう 人名。高句麗王)を追討し、其の東界を尽す。其の耆老(きろう)に問う。『海東に復(また)人有りや不(いな)や』と。

(一)耆老(きろう)言う。『国人嘗(かつ)て船乗りて魚を捕う。風に遭い、吹かるること数十日。東に一島を得(う)。上に人有り。言語、相暁(あいさと)らず。其の俗、常に七月を以て童女取りて海に沈む』と。

(二)又言う。『一国有り。亦海中に在り。純(ただ)女にして男無し』

(三)又説くに『一布衣を得(う)。海中より浮び出で、其の身、中国人の衣の如し。其の両袖(そで)、長さ三丈』と。

(四)又『一破船を得。波に随いて出(い)でて海岸の辺に在り。一人有り。項(うなじ)中、復(また)、面有り。生きて之を得(う)。与(とも)に語、相通ぜず。食わずして死す』と。

其の域、皆、沃沮(よくそ)の東の大海の中に在り」

いずれも興味深い説話です。東沃沮は朝鮮半島東岸の北半部の国ですから、最後に「沃沮の東の大海」と言っているのは、当然、今の日本海です。ですから“その海の向こうからの漂着物”となると、日本列島日本海岸が最大の“相手国”となるわけです。

まず、四つの説話を分析してみましょう。

第一説話では、末尾の「童女を取りて海に沈む」の一語が光っています。“竜神の怒りを沈めるための儀式”なのでしょうか。もっとも、“生けにえ”として“殺して”しまうのか、形式的な儀礼として“形骸化けいがいか”したものか、分りませんが、前者だとすると、 ーーゾッとする話です。日本海岸などの民俗に類似の竜神信仰を聞くだけに、奇妙に真実味(リアリティー)を感じさせますがーー 。

第二説話は、玄界(げんかい)灘の沖の島や瀬戸内海の国東(くにさき)半島の女(ひめ)島のことなどを思わせます。“男の立ち入り禁止”という、女神などの祭儀の島だったのではないでしょうか。沖の島は今、逆に「女人禁止」です。“女神の嫉妬(しっと)のため”とか、言うのですがー。

第三説話は、中国船が「中国海」で難破して、その残片が漂着したことを思わせます。いわゆる「鉅海きょかい」で難船しても、南へ風で流され、いったん日本海流の中にまきこまれたら、一つの潮流の道は、朝鮮海峡を通ってから朝鮮半島東岸を北上するのです(もう一つは、まっすぐ出雲いずも方面へと日本列島の海岸部を東上すること、ご存じの通りです)。

第四説話は、おそらく「シャム双生児」(身体の一部が結合している双生児)の辿(たど)った運命ではなかったでしょうか。親は、いや親族が、これを“奇形の児”として舟にのせ、海に流したのではないでしょうか。「食わずして死す」の一語に、千万語に尽くせぬ哀切(あいせつ)のひびきがあります。

以上、“海の奇譚きたん”ともいうぺき、不思議な話ばかりですが、いずれも“作り話”にはない、真実味を帯びています。

さて、留目さんの提案されたアイデアは、“東夷伝序文にある「異面の人」とは、この第四説話のことを指すのではないか”という点にあります(「倭人始祖伝説考」東アジアの古代文化10、一九七六年秋)。確かに序文が「長老説くに」ではじまるのと同じく、こちらも「耆老」の言説とされています。「項中、復、面有り」(うなじの所から、もう一つ顔が出ている)というのが、「異面」であることはまちがいありません。

そこでわたしも、懸命に再探究をはじめました。わたしの方法はいつも単純です。『三国志』の中の「長老」と「耆老」のすべての用例をしらべることです。そのポイントは“どこの国の老人をさしているか”です。もちろん東沃沮伝中の「耆老」が“東沃沮の老人”であることに疑いはありません。これに対し、わたしはこの「長老」を“中国の長老”と解したのです。問題は、東夷伝の「序文」という特異な場所にある、この「長老」。これが、中国の長老か、否か、です。

1亶洲(せんしゅう)、海中に在り。長老伝え言う。『秦(しん)の始皇帝、方士徐福を遣わし、童男・童女数千人を将(ひき)いて海に入り、蓬來(ほうらい)の神山及び仙薬を求めしむ。此の洲(しゅう)に止(とど)まりて還(かえ)らず、世子相承(あいう)けて数万家有り・・・』」(呉志、呉主伝)

2「呉(ご)郡、言う。『臨平湖、漢より末、草穢壅塞(そうわいようそく)し、今更(さら)に開通す』と。長老相伝う。『此の湖塞(ふさ)がれば、天下乱れ、此の湖開けば、天下平らかなり』と」(呉志、三嗣主伝)

3「トウ*頓(とうとん 漢末、烏丸うがんの人。世々遼西りょうせいに拠よる)、又驍武(ぎょうぶ)。辺の長老、皆之を冒頓(ぼくとつ 匈奴の単干)に比す」(魏志、烏丸鮮卑伝序文)

「トウ*頓(とうとん)のトウ*(とう)は、足編に日の下に羽。JIS第4水準ユニコード84EB?

右の諸例を対比してみましょう。

1と2はいずれも中国内部の「長老」です。これに対し、3の場合、「烏丸や旬奴の長老」です。その場合、陳寿(ちんじゅ)はハッキリと「辺の長老」とことわっています。これと対比すると、東夷伝序文の場合、この「辺の」がありません。従ってこの「長老」は、やっばり「中国の長老」だーー 。わたしはそういう結論に達して、やっと落ち着きをえたのです。

この点、もう一つの論点があります。序文の「異面の人」の場合、「彼らは“日の出(いず)る所に近い”場所に住んでいる」というのですから、たったひとりの、あるいは“ふたりぼっち”の異形児を言うには、ふさわしくありません。やはり「黥面げいめんの民」の住地を指してこそ、適正な表現だ。 ーーわたしにはそう思われたのです。

この探索の終りごろ、わたしの頭にふと一つの想念がひらめきました。ーー『古事記』の一節です。

「然(さ)れども、くみど(夫婦の寝所)に興(おこ)して生める子は、水蛭子(ひるこ)。此の子は葦船に入れて流し去りき」

古事記神話の冒頭部。イザナギとイザナミの二神が国生みをするさい、女のイザナミの方が「アナニヤシ、エヲトコヲ」と呪文(じゅもん)を先に唱えたために、失敗して奇形児が生れた、という一節。何か、新しき“男性優先思想”が顔を出している、といった、奇妙な味をもった神話ですが、この神話の背後には、明らかに“異形児が生れたら舟にのせて流す”という民俗が横たわっています。

わたしは古代史の第三作『盗まれた神話』の中で、記紀神話を分析したさい、その原初形が“壱岐・対馬・沖の島等を中心とする海上流域を舞台にしている”ことをしめしました。「天国あまこく」とは、この領域のことだったのです。

そしてその領域から異形児を舟にのせて流したら、 ーー半分は出雲方面に流れますが、あと半分は、先ほど書いた通りの海流ルートを通って朝鮮半島東岸部を北上し、東沃沮近辺の海岸に至るのです。してみると、この東沃沮伝に採集された第四説話。あの“ふたりぼっち”の不幸な子たちがこの世に生をうけた、母なる領域、それはこの倭人の原域たる「天あま国」だったかもしれません。

わたしはこのことに思い到ったとき、不思議な感動を覚えるとともに、わたしをさらなる探究へとうながして下さった留目さんに言い知れぬ感謝を覚えたものでした。

ホームページ へ