『邪馬一国の証明』 へ

II 王仲殊論文への批判,III理論考古学の立場から 『よみがえる九州王朝』へ

古田武彦

銅鏡は日本古代史の基準尺である。

日本の考古学上の出土物には、通例年代が刻されていない。代わって考古学者によってその様式上の前後関係が精密に測定される。いわゆる相対年代だ。だが、いかんせん、この方法ではそれぞれの絶対年代(中国の年号や西暦)を決定することはできない。

そこで活用されたのが鏡だ。通例「漢鏡」と称される銅鏡が筑前中域(糸島郡・博多湾岸・朝倉郁)を中心として集中出土する。たとえばいわゆる「前漢鏡」は、三雲遺跡三五面、須玖(すく)岡本遺跡二〇〜二二面以上、立岩遺跡六面のように。いずれも一甕棺(かめかん)からだ。またたとえばいわゆる「後漢鏡」は、井原遺跡(一甕棺)二一面、平原(ひらばる)遺跡(一割竹木棺)四二面のように。

そしてこれらに対し、いわゆる「前漢鏡」をもつ甕棺は一世紀後半、いわゆる「後漢鏡」をもった甕棺は二世紀前半、といったふうに、各絶対年代をそれぞれ“割りふって”きたのである。

これが問題のキイ・ポイントだ。なぜなら、この“割りふり”が「定点」化されれば、同時に、他のほとんどすべての考古学的出土物のおおよその絶対年代は、当然自動的に“決定”されるからである。すなわち、右の銅鏡の容器たる甕棺。この巨大土器(須玖式土器)の絶対年代が銅鏡によって決められる。ということは、とりもなおさず(少なくとも九州の)、すべての土器の絶対的位置(西暦上の時点)がほぼ(体系的に)判明することを意味する。なぜなら土器の相対年代の精密な体系の中に、この「定点」をはめこんだのだからである。

だから、右の絶対年代の“割りふり”がもし狂っていたとしたら、 ーー全体系の絶対年代が狂ってしまう。そういう“危険きわまりない”一すじ道を日本の考古学界は、大正以来、ひたすら走りつづけてきたのであった。

まず右の「漢鏡」(前漢鏡・後漢鏡)という呼び名が問題だ。それが日本列島から出土しながら、なぜ国産でなく、中国製だ、と判別できたのであろうか。

この点、大半の考古学者にとって「自明の公理」とされたもの、それはつぎのようだ。

“中国から中国鏡が日本列島へ輸入される。これが第一段階。次にそれを日本人が下手に模倣する。これが第二段階である”と。そして前者を「舶載」、後者を「イ方*製ぼうせい」と名づけるのだ。公的な博物館にせよ、大衆的な展示場にせよ、右のような分類によって表示されている。しかし、ことはそれほど簡単だろうか。

第一、“文字の伝来”と比較してみよう。中国や朝鮮半島から、文宇の書かれた“既製品” ーーたとえば紙、たとえば瓦(かわら)・石・金属等ーー が「舶載」される。その文字を日本列島人がひたすら眺めて文字を理解する。そんな光景を信ずる人は少ないであろう。当然、文字を解する中国人や朝鮮半島人が日本列島に渡来し、日本列島人たる青年や大人が彼らから文字を学ぶのだ。いわば、マン・ツウ・マンの伝授である。

“鏡の伝来”も同じだ。鏡という既製品が「舶載」されて、日本列島人がひたすらその鏡なるものをひねくりまわして眺め、これを下手にまねる。そんな光景を想像する人があれば、わたしにはそれはむしろ空想的なシーンに見える。ユーモラスだといってもいい。

わたしにとって現実的に見えるのは、つぎのシーンだ。

鏡を作る技術をもった中国人や朝鮮半島人が日本列島にやって来る。日本列島の青年などが彼等から鏡の作り方を学ぶ。 ーーこれである。

ただ既製品を外から眺めただけで、作る。これはたいへんなことだ。ところが、マン・ツウ・マンで一方は教え、他方は学ぶ。これなら、技術の伝来としてきわめて自然なのである。そのさい、渡来鋳鏡(ちゅうきょう)者が日本列島内で鏡を作った、とする(教える途次に、当然自分でも作るはずだ)。その鏡は「舶載」なのか、「イ方*製」なのか。 ーーどちらでもない。「舶載」したのは“人間”そのものであって、その“日本列島内で作られた”鏡を「舶載」と呼ぶことはできない。これは自明の理だ。

また彼らから学んだ日本列島内の青年たちの、その作品は下手か、上手か。当初は確かにまずいであろう。しかし、十年、二十年たっても同じくまずいだろうか。なにより、まずいままで師匠(鋳鏡渡来者)は、容認するだろうか。こう考えると、“うまいから”という理由で「イ方*製に非ず」と断ずること、それもまた実際問題として危険なのである。

イ方*製鏡のイ方*は、人編に方。第3水準ユニコード4EFF

以上のように考えてくると、富岡謙蔵によって立てられ、以後の考古学者によって“遵守じゅんしゅ”されてきた、左のような富岡四原則(今の問題点は第一〜二項)は、方法論上“脆弱ぜいじやく”だった、と言わねばならぬようである。

(一)鏡背の文様表現の手法は支那鏡の鋭利鮮明なるに対して、模造の当然の結果として、模糊(もこ)となり、図像の如きも大に便化され、時に全く無意義のものとなり、線其の他円味を帯び来り一見原型ならざるを認めらるゝこと。

(二)支那鏡にありては、内区文様の分子が各々或(あ)る意味を有して配列せるを常とするに対し、模イ方*(もほう)と認めらるものママは一様に是れが文様化して、図様本来の意義を失へるものとなれること。

(三)本邦イ方*製(ぼうせい)と認めらるゝものには、普通の支那鏡の主要部の一をなす銘文を欠く、図様中に銘帯あるものと雖(いへど)も、彼の鏡に見る如き章句をなせるものなく、多くは文字に似て而(しか)も字躰(じたい)をなさず、また当然文字のあるべき位置に無意味なる円、其の他の幾何(きか)学的文様を現はせること。

(四)支那の鏡に其の存在を見聞せざる周囲に鈴を附せるものあること。

右を簡約しよう。

(1)鋳上(いあ)がりが悪いため、文様・図像・線などがあいまいになっていること。

(2)したがって図様(文様・図像)本来の姿が失われていること。

(3)文字がないこと、もしくは“文字に似て文字に非ざる”文様めいたものにくずされていること。

(4)鈴鏡(鏡の周辺に数個の鈴をつけたもの)は、中国にないから日本製である(第四項は、はじめの三項とは方法論上、異質である。分布図による本来の方法だ。なお、第三項の文字問題については、本稿の主要課題としてのちにのべる)。

これに代わってわたしは、次の二項目を基本の公理として提出したい。

(一)鏡そのものからは、一般に、中国製か、国産(日本列島内での生産物)かは、判別しにくい。

(二)しかし、なんらか、特別の徴証にめぐまれたときにのみ、右について判別できる。

以上は、わたしが『ここに古代王朝ありき ーー 邪馬一国の考古学』(朝日新聞社刊)で、すでにのべたところ、その略要だ。

では、右の新たな公理の(二)に当たる、注目すべき事例を提示しよう。

昭和五十四年四月一日、わたしは和泉黄金(いずみこがね)塚古墳を訪れた。大阪の読者の会の方々といっしょだった。頂上には、「黄金塚」と書いた石碑が立っており、裏面に昭和二十五年秋、昭和二十六年春、の年時とともに、主査末永雅雄氏・助手島田暁氏・森浩一氏の名が刻されている(横面には建碑者堀本勝雄氏の名がある)。森少年の通報により、六年を経てこの学術発掘に至ったという、後年の森氏自身の記された述懐(『古墳の発掘』中公新書)がそぞろ思い出される。

わたしが今回ここを訪れたのは、ここから出土した鏡への関心からだった。右の発掘後、魏の年号「景初三年」の年時を有する、と称されて(小林行雄氏『古鏡』参照)、古代史界に喧伝(けんでん)された、画文帯神獣鏡。その銘文をめぐる新たな問い、それがわたしの中に生じはじめていたからである。

もちろん、現在の黄金塚古墳頂上には、右の石碑以外何一つない。ないだけではない、荒涼としている。近隣の高校生がここに来てひそかに喫煙し、ために緑樹が全焼した(土地の堀本幸雄氏の話)と言われるように、読者が写真集(たとえば森氏『古墳』、保育社カラーブックス)で目にされたであろう、あの美観とは一変している。

わたしはかつて九州の装飾古墳が荒廃し、頽色(たいしょく)がまさに“日進月歩”しつづけているのを歎いたことがある(古田「『海賦』と壁画古墳」『邪馬壹国の論理』所収)が、近畿においてもまた、「天皇陵」関係ならざる古墳の中には、しばしば同類の運命が訪れているようである。

さて、問題の文面を左にかかげよう。

A、景□三年、陳□(是か)作、言名*言名*之、保子宜孫

この文面の“原型”が島根県神原神社古墳出土の三角縁神獣鏡の左の銘文にあることは、よく知られている。

B、景□三年、陳是作鏡、自有経述(迷か)、本是京師、杜□(地か)□出、吏人□□、□□三公、母(毋か)人言名*之、保子宜孫、寿如金石兮

(完全に読み取れない文字は、インターネットでは青色表示)

言名*は、言偏に名。

両文面を対比すれば、ただちに判明するように、AはBの単純な“ふみかえし”などではない。Bをもとにして“大胆な節略”を試みているのである。

このさい、注意しておきたいことがある。A中の二字連続した「言名*」字について、その最初の「言名*」字を“「鏡」の字を写し誤ったもの”と見なす説が学界に“通念化”されているようである((1) たとえば福山敏男「景初三年・正始元年三角縁神獣鏡銘の陳氏と杜地」「古代文化」26、一九七四・一一、『大阪府史』第一巻五九五ぺージ)。

けれども、「鏡」と「言名*」とは、一見して判るとおり、相似した字形ではない。それゆえこれを“写しあやまった”と見なすのは、立論あまりにも“安易”にすぎるのではあるまいか。福山氏はこれを「いわゆる下文にひかれて誤ったもの」と言っておられるけれども、私的な下書き、草稿類ならともかく、完成せられた金石文の場合、このようなミス説は安易には採用しがたい。

なぜなら“文字と文章を解する”鋳鏡者なら、出来上がった自己の作品を一読すれば、ただちにこのような“あやまり”は発見できるからである。それとも“見返す暇もないくらいいそいでいた”とでも言うのだろうか。あたかも締め切りに追われた二十世紀の執筆者のように。 ーーわたしには信じがたい。

そしてこのAの文章の作者は、Bの文を前にしてその文意に対し、“大胆な節略”をほどこしているのであるから、当然“文字と文章を解する”人だ。この点、立岩遺跡の二号鏡(古田の右著一二七ぺージ参照)の鋳鏡者とは、まったく撰を異にしているのである(彼の場合は、三号鏡のような同種の漢詩文から、随意の文字を勝手にピック・アップしてこれをひとつづきの文面として使用している)。

では問題は、どう解いたらいいのだろう。わたしには、右の点については、“Aの文はあやまってはいない”と思われる。なぜなら、わたしたちは七支刀の銘文中につぎの文章を見出す。

□辟百兵、宜供供侯*王、□□□□作、(表面の末尾。古田『失われた九州王朝』第二章参照)

侯*は、侯の異体字。第4水準ユニコード77E6

ここにも「供供」という二字重複の動詞の用法がみられる。わたしはこの用法に対し、“動詞の重用”と名づけたい。中国本土の“本来の漢文”では、この種の用法は見出しにくい。

しかるに四世紀(泰和四年〈三六九〉)の百済(くだら)では、この“動詞の重用”が実用されていたのである。とすれば、このAの文面の「言名*言名*」も、いわばこの“百済式(あるいは朝鮮半島式)漢文”の一つ、と見て、さしつかえないのではあるまいか。少なくとも、安易に誤写説をもちこむより、その方がすじの通った理解だ。わたしにはそのように思われる(なお、このAの文冒頭の「景□三年陳□作」の表現も、同じく七支刀の銘文中に類例がある。 ーー「泰和四年・・・□□□□作」〈表面〉古田『失われた九州王朝』第二章III参照)。

だが、問題はここで終結しはしない。より重大な問題を提出するもの、それはAの文中の「之」だ。お手本をなすBの文章の場合、この「之」は文頭の「鏡」を指している。何の他奇もない代名詞の用法だ。ところが、Aの場合、この被指示一語がカットされて“消え去って”いるのだ。これはどうしたことだろう。

けれども、一歩しりぞいて考えてみると、“文意をとる”上では、実際上何の支障もないのに気づくであろう。「景□三年作」とある場合、“何を作るか”。その答えは明白だ。なぜなら、これが銅鏡の上に刻せられた銘文である以上、この「作る」という動詞の意味する対象、それが鏡そのものであることは自明であるから。

とすれば、「之に言名*言名*す」。つまり“これに名づける(「言名*」は「名」に同じ。名づける”というとき、この「之」が実際上、何を指すかも、同じく自明だ。当然、“当の鏡”のことを意味する以外にない。すなわち、この“節略”は、まさに実用上は、何の疑いもない文意をもっているのだ。しかし、いったん視点を変えて“漢文法”の立場から見れば、問題は異なる。すなわち、通常・自然の文脈を構成しているとは言えないのである。

このさい、注意しておくべきは、助辞としての「之」の用法である。

○之。猶(なお)兮のごときなり。(経伝釈詞、九)

○[瞿鳥](く)之[谷鳥](よく)之。(左氏、昭、二十六)

[瞿鳥](く)は、第4水準ユニコード9E1C

[谷鳥](よく)は、第3水準ユニコード9D52

Aの文中の「之」も、あるいはこの助辞的用法と見なしうるかもしれぬ。しかし“お手本”であるBの文の場合、この「言名*之」の「之」は明白に「鏡」という被指示語をもつ代名詞、通例の用法だ。たとえば、

○尚方作竟。巧工刻之成文章。〔尚方、竟(=鏡)を作る。巧工、之に刻し、文章を成す。〕(永平七年尚方獣帯鏡)

○会稽師鮑作明鏡。行之大吉宜貴人。〔会稽の師、鮑、明鏡を作る。之を行(=用)ふれば大吉、貴人に宜し。〕(黄初四年半円方形帯神獣鏡)。

(梅原末治『漢三国六朝紀年鏡図説』)

と同じだ。だから、そのようなBの文を承(う)けた、Aの文中の「之」だけ、助辞的な用法と見なすことそれはやはり不自然だろう((2) また論語冒頭の「学而習之」のような「学而」と「習之」を対句にした韻律・声調的な行文(3)というケースにも妥当しにくいようである)。

わたしたちは以上の分析によって、この“Aの文の作者の、身元”を知ることができる。

第一に、中国人ではない。もし中国人だったなら、「言名*言名*」といった「百済式(あるいは朝鮮半島式)」の“動詞の重用”など使わないであろう。

第二に、たとえば百済人のような、朝鮮半島人ではない。なぜなら、もし彼らであったなら、被指示語抜きに指示語「之」を使用することなど、ありにくいと思われる。

たとえば、七支刀の裏面に「此刃」という表記が現われているが、この「此の」という指示語が、表面の「七支刀」という名詞を指していることは明白だ。すなわち、通常の明晰(めいせき)な指示語としての用法なのである。したがって、このAの文の作者は、「百済式」素養 をうけてはいるけれども、百済人(及び朝鮮半島人)そのものではないように思われる。

したがって、結論はつぎのようだ。“このAの文の作者は、日本列島人である可能性が高い”と。すなわち、この画文帯神獣鏡自体もまた中国製ではない。その上、国産である可能性が高いのである。

以上の帰結は、従来「舶載」と「イ方*製」を判定する基準とされてきた富岡四原則の第三項目から見れば、驚くべき矛盾と見えるであろう。

しかし、この第三項目には富岡自身による論証が付せられていない。それは『古事記』(及び『日本書紀』)の問題の記事、

○又百済国に「若(も)し賢人有らば貢上せよ」と科賜(おほせたま)ひき。故(かれ)、命を受けて貢上せる人、名は和邇吉師(わにきし)。即ち論語十巻、千字文一巻、并(あわ)せて十一巻。是の人に付けて即ち貢進す。(『古事記』応神記)

を、「文字初伝」とする、当時の通念に立っていたからだと思われる。

しかしこれは、明らかに史料批判上の誤断であった。なぜなら、そこには「文字初伝」という記載はない。ただ“文字に関連した”記事として最初だ、というにすぎなかったのである。

この記事の実質を冷静に見つめてみよう。文宇なるものをまったく知らぬところへ、いきなり『論語』や『干字文』といった高度の文字資料をもちこむ、などというのは、あまりにも唐突だ。

『論語』が、東アジア文明世界で、最高度の文字資料、少なくともその一つ、と見なされてきたことは言うまでもない。『千字文』もまた、“文字をまったく知らぬ”人々にとっての指針ではなく、“一応、文字についてあれこれと知りえたものの、いまだ知識は体系的でなく、断片的かつ不十分である”。そのような教養状態の場において適切、そして卓効を放つべき資料なのである。

このように分析してみると、古墳前期(四世紀)とされる、この黄金塚古墳中の画文帯神獣鏡、その中に刻された銘文は、右のような「論語・千字文伝来前」の状態にまことにふさわしいことに気づく。すなわち“文字を知りながら、いまだ中国の文字の機能には十分に習熟せぬ”状態である。

わたしがこの四月一日、黄金塚の頂上で右のようなA・B二銘文の比較論にふれたとき、鋭い問いを放たれた方(丸山晋司氏)があった。“ここの鏡の銘文(A)の作者が、神原神社古墳の鏡の銘文(B)を見たとき、すでに「景□三年」の□の字は判読しがたくなっていたのではないか”と言われたのである。無視できぬ問いだ。

Aでは、お手本のB中、おそらく文意上のハイライトをなすと思われる「自有経述・・・三公、母人」の間がいっさいカットされている。ことに「言名*之」の直前の「母人」は、下の「言名*之」に連続した文意をなしている可能性が高い(福山氏は「母(=毋)人言名*之」を「人のこれに名付くることなし」、つまり形容できぬほど立派であるという意、と解される)。

しかるに、Aの作者は、委細かまわず、これをズバリと切り捨てているのだ。ところが、この“切り捨てられた”部分にもまた、不明字が(現存鏡中)多く存在するのである。とすると、これもまたAの作者がB銘文に接したとき、“すでに見えにくくなっていた”のではないか。そういう疑いが生じるのだ。

もちろん、これはことの性質上、確定しうるものではない。しかし、一つの鋭い問題提起として、後代の探究者の眼前におきたいと恩う。

ここで研究史上もっとも注目せられてきた年号問題(「景□三年」)にふれよう。

この第二字が、はじめ「和」と読まれ、のち「初」と読み改められた経緯については、小林行雄氏がすでに書いておられる(『古鏡』)。これに対して、その前提をなす字形考察について、基本的な錯認が存在していたことをわたしはすでに指摘した(三国時代の魏と北魏の区別。『失われた九州王朝』第一章III)。しかるに、これに対する応答は、学界から聞こえて来ない。

この年号に対するわたしの態度は、簡単かつ明白である。“読めない文字は、読めないとする”この一言だ。“重要な資料に対し、自分で文字を補い、その上に立って自家の重大な論証を立てる”この自補自証主義は、わが古代史学界の宿痾(しゅくあ)である。このように主観主義的な手法とは、袂(たもと)をわかつ。わたしにはそれが学問にとって肝要の一事と思われる。

右の分析は、従来の研究史上における鏡の処理法、ことに「舶載」と「イ方*製」についての判別法に対し、大きな反省をもたらすこととなろう。

従来、この黄金塚古墳の画文帯神獣鏡こそ“卑弥呼に対する銅鏡百枚下賜に関連する年の記銘鏡”と信ぜられた。そのため、邪馬台国=近畿説の有力な証拠であるかのようにさえ喧伝(けんでん)されることがあったのである。少なくとも、この鏡こそ“鋳上がりがよい”“文様がしっかりしている”“文字がある”と、三拍子そろったうえ、さらに“魏(ぎ)の年号がある”と考えられたのだ。すなわち「舶載鏡」中、屈指の代表鏡たる光栄をになってきたのである。

ところが、その当の鏡が、実は国産の可能性が濃いこととなった。これは一方では、従来の日本考古学の一背柱たる、富岡四原則(第一〜三項)の破産を意味する。そして他方では従来「舶載」と信ぜられてきた、すべての日本列島出土鏡に対する再検討を“要請”するものだ。

たとえば、近年埼玉稲荷山古墳から出土した画文帯神獣鏡のごときも、“鋳上がり”“文様”“文字の数及び鮮明さ”いずれの点においても、この黄金塚古墳出土のものに劣っている。さらに出土古墳自体も、黄金塚古墳よりずっと年代がおそい。そのような稲荷山古墳出土鏡に対し“舶載鏡である”という証明をせぬまま、“これは文句のない舶載鏡”と断じ去って顧みないとしたら、それは軽易にすぎるのではあるまいか。

かつて河内の金剛輪寺の僧侶であった覚峰(一七二九〜一八一五)は、国分神社所蔵の三鏡の写しに接し、その一つに「海東に至る」云々の文字あるを見、前漢初頭以前に「鋳工銅を持して我国にて鋳(い)たるもしるべからず」と想定した(白井繁太郎氏『阿闍梨覚峰の伝』大阪府立図書館、昭和三十三年刊、森氏『古墳』)。時代認定の誤認は別としても、先人の偉大な直観であった(この「海東鏡」については、古田の右著参照)。

この和泉黄金塚古墳の画文帯神獣鏡に対しても、故藪田嘉一郎氏は“「鏡」を「言名*」と誤っている”点などから、これはイ方*製鏡ではないか、という見解をしめされた。その根拠自体は、本稿においてしりぞけるところとなったけれども、やはり偉大な直観をふくんでいたと言えよう。

いずれも在野の探究者ながら、否それゆえにこそ、既成の観念に「妖惑ようわく」されざる“純真の目”をもちえたものかもしれぬ。

この黄金塚の一枚の鏡が日本古代史の上に暗示するところ、それはきわめて深くかつ鋭いものだ。たとえば、この場合、「三角縁神獣鏡→画文帯神獣鏡」という形の模倣が行なわれている。従来、同型式の鏡の比較がさかんであったけれども、模倣は鏡の型式を“越えて”いるのだ。

さらに重大なこと、それは模倣の方向が「出雲→和泉」という方向をもつ点だ。“西から東ヘ”なのである。この点、“近畿を原点とする東西への影響”という方向性を自明のこととしてきた日本考古学界の従来の傾向に対し、見のがしえぬ警告となろう。

その他にも、本稿の到着点から再出発すべき論点は多面にわたるけれども、今いったん筆をおき、他日に期することとする。

わたしは古代史の三書(『「邪馬台国」はなかった』『失われた九州王朝』『盗まれた神話』角川文庫所収)において、文献にもとづく探究を志した。『三国志』他の中国史書、『古事記』『日本書紀』等がその対象だった。

その意図するところは“物語フィクション”の玩味ではなかった。“真実リアルな史実の追跡”である。それゆえ“裏づけ”が必要だった。何の裏づけか。言うまでもない、考古学的出土物の分布図だ。

その時代における日本列島内の分布中心、それを求めねばならぬ。そこが「都」だ。それがたった“一つ”だったとしたら、日本列島は「統一」されていたこととなる。逆に中心点が“複数”あれば、まだ統一されていなかったこととなろう。 ーーこれは自明の道理だ。わたしにはそう思われた。

そこでわたしは三世紀(弥生期)について、また五世紀(古墳期)について、さらに七世紀(歴史時代)について、その探究を行なった。その結果、意外にも(あるいは当然にも)わたしが先に行なった文献批判の結果(邪馬一国博多湾岸説及び九州王朝説)、それとピッタリ一致した帰結をうることとなったのである。わたしはその骨格を『ここに古代王朝ありき ーー 邪馬一国の考古学』(朝日新聞社刊)にしるした。

その中で、焦眉の一論点、それは鏡の問題だった。周知のように“古墳時代(四〜六世紀)、近畿を中心に分布する三角縁神獣鏡こそ卑弥呼の鏡”。これが考古学界の大多数、いわゆる「定説」派の見解だ。それゆえこれに対する新しき批判、それが不可欠だったのである。

鏡の研究史の探究によって、わたしはその一焦点が「文字」の問題にあったのを知った。従来の考古学界では「文字があれば中国鏡」という命題が確固として信ぜられていたように見える。それは富岡謙蔵氏の立てた「イ方*製鏡判定の基準」に対する“妄信”もしくは“不十分な理解”にもとづくものだった。その点をわたしは追求した。

その結果、いわゆる「舶載」とされてきた三角縁神獣鏡が、その実は“中国から渡来した鋳鏡者の手によるもの”や“それに対する国内模造品”であったことを幾多の面から立証しえたのである。

また弥生期に“筑前中域(糸島郡・博多湾岸・朝倉郡)を中心に集中出土する”いわゆる「漢鏡」の中にも、実は“国内産”とおぼしきものの、少なくないのを「発見」したのだった。

その重要な“一つの手がかり”は、ここでも「文字」の問題だった。わたしがそこでかちえた命題、それは ーー「文字があるからといって中国鏡とは断定できない」この一事だったのである。

これに対して奥野正男氏の反論が毎日新聞(一九七九年十一月十日夕刊)に現われた。(3) その論題「三角縁神獣鏡、イ方*製説は銘文だけでは立証できない ーー中国出土鏡にも“日本式語法”がある」がしめすように、わたしの命題を“すりかえ”いわば“換骨奪胎”したものだ。すなわちその批判対象は、わたしの関知せぬ、一種別の命題なのであった。

が、その点はさておき、わたしは氏の挙げられた「西安高楼村出土の清白鏡」(『陳西省出土銅鏡』文物出版社刊)の銘文に興味をもった。なぜなら立岩鏡(福岡県飯塚市立岩出土)のような“通常の漢詩のていにあらぬ”銘文、それは“周辺の夷蛮の「無文字」文明が、中国の文字文明にはじめて接触したとき、一般的に生じうべき、未熟の形式”である。 ーーわたしにはそう思われていたからだ。平たく言えば、“中国の詩文の用字法を、いわゆる「夷蛮」の人々がはじめから厳格に受け入れえたとは限らない”。そういうテーマなのである。

ところが、氏のあげられた右の実例を実際に検してみると、そのケースではなかった。“原詩を短縮しながら、原詩の趣を精妙に表現し、韻律も見事に踏んでいる”そういう、“縮約の絶品”だったのである。

わたしは落胆すると共に、新たな喜びをえた。なぜなら日本の『万葉集』における「長歌に対する反歌の用法」、その先蹤をなす手法をここに“発見”しえたからである。

他にも、「銘文における倒置の用法」や「而文鏡」や「海東鏡」等の銘文について、氏はわたしの説を批判しておられるので、以下これに簡明に答えたい。

先ず、わたしの立場を列記する。

第一、根本の公理は次のようだ。“一定の出土物が一定の領域に分布しているとき、それはその領域に独自の政治的、文化的世界が成立していたことをしめす”

第二、鏡の場合の原則は次のようだ。(一)日本列島出土の銅鏡について、中国製か、日本製か、その判別は一般に困難である。(二)しかし、何らか“特殊な条件”に恵まれたときにだけ、右の判別が可能となる。たとえば(1)その様式の鏡が中国や朝鮮半島から一切、もしくはほとんど出土しない場合。(2)文字の刻し方や詩文の刻し方、大きさ、図様等において“中国鏡にない特徴”が認められた場合、のように。

以上だ。そして(二)の(2)の実例の一つとして挙げたのが、立岩出土鏡だった。たとえば二号鏡の場合、三号鏡とほぼ同文を原拠としながら、各所で文字が抜き取られ、全体として意味不通となっているのだ。このような省略法は文字をよく知る中国人鋳鏡者のなしにくいところだ。従ってこれを“疑いなき舶載鏡”と断定してきた「定説」派の見解に対して疑問を呈したのである(右著一二八ぺージ)。

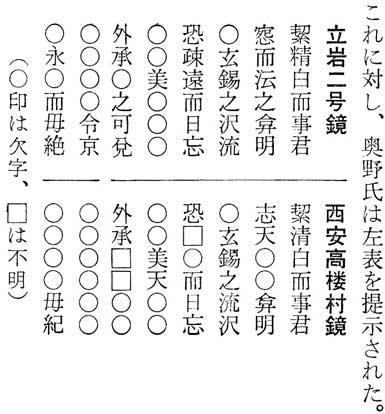

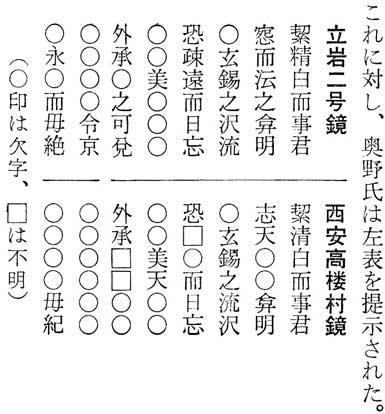

これに対し、奥野氏は左表を提示された。

立岩二号鏡 西安高楼村鏡

挈*精白而事君 挈*清白而事君

[宛/心]而泣*之[合/廾]明 志天○○[合/廾]明

○玄錫之沢流 ○玄錫之流沢

恐疎遠而日忘 恐□○而日忘

○○美○○○ ○○美天○○

外承○之可兌 外承□□○○

○○○○令京 ○○○○○○

○永○而毋絶 ○○○○毋紀

(○印は欠字、□は不明)

挈*は手の代わりに糸。「潔」の別字。JIS第3水準ユニコード7D5C

「[宛/心](うら)む」の[宛/心]は、宛の下に心

「泣*(ふさ)がれ」の、泣*は立の代わりに云。JIS第4水準ユニコード6C84

「[合/廾](おおわ)れる」の[合/廾]は、合の下に廾。JIS第3水準ユニコード5F07

「[イ及]し」の[イ及]は、人編に及。JIS第3水準ユニコード4F0B

皚*(わらい)は、白の代わりに口。

窄*は、乍の代わりに文。

絶*の異体字。色の代わりに刀の下に巴。

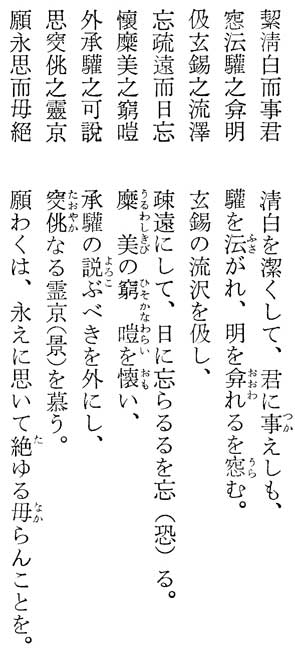

下段は『陳西省出土銅鏡』(文物出版社刊)により、「欠字の数は立岩二号鏡よりも多い文意不通の銘文といえよう」と言われた。ところが、右の本の当銘文(原形のまま)は次のようだ。「“挈*清白而事君、志天[合/廾]明、玄錫之流沢、恐□而日忘美、天外承□□毋紀”(銘文減字)」を読み下すと、“清白を挈*(潔)くして君に事(つか)へ、天を志して明を[合/廾](おお)わる。玄錫の流沢、(疎)にして日に美を忘るるを恐る。天外、(永思)を承け、紀すること毋(な)し”(補字は三号鏡等による)だ。文意不通どころか、達意の名句である。

挈*清白而事君 清白を潔くして、君に事(つか)えしも、

[宛/心]泣*驩之[合/廾]明 驩を泣*(ふさ)がれ、明を[合/廾](おおわ)れるを[宛/心](うら)む。

[イ及]玄錫之流澤 玄錫の流沢を[イ及]し、

忘疏遠而日忘 疎遠にして、日に忘らるるを忘(恐)る。

懐糜美之窮皚* 糜美(うるわしきび)の窮皚*(ひそかなわらい)を懐(おも)い、

外承驩之可説 承驩の説(よろこ)ぶべきを外にし、

思窄*佻之靈京 窄*佻(たおやか)なる靈京(景)を慕う。

願永思而毋絶* 願わくは、永えに思いて絶(た)ゆる母(なか)らんことを。

(立岩三号鏡銘文『立石遺蹟』より)

原詩(三号鏡銘文の原形に類するもの)から語句を抜きつつ、別個の含蓄ある短詞形に結晶させたのである。万葉集の“長歌にもとづいた反歌の技巧”を思わせる卓抜の技法だ。これがなぜ「意味不通」か。解しがたい。思うに、氏は三号鏡型銘文からの撰句・抜文であるという一点に目を奪われた。ために詩句自体の姿を熟視せぬまま、わたしへの論難へと奔(はし)られたのではあるまいか。しかも、このタイプの縮約手法が、中国鏡に存することを、わたしは今回の書(右著一二九ぺージ)にすでに明示しているのである。

次は、三角縁神獣鏡。わたしは次の諸点を注意した。(1)出土分布図から見て、これは当然国産である。(2)しかし、これが渡来人の作品である可能性は十分ある。(3)上質の「輸入白銅」で作られた可能性もある、等。その証例として河内国分神社蔵鏡をあげた(主銘「君宜高官」副銘「吾作明竟・・・用青同至海東」)。副銘は鋳鏡者の海東(ここでは日本)渡来をしめす。これに対し、近江大岩山鏡は「鏡陳氏作・・・用青同、君宜高官、至海東」だ。明らかに国分鏡の副銘型の文に「主銘」をはめこんだ形だ。そのため主述の文脈関係が混乱している。これは文字を解する中国人鋳鏡者のなしえぬところだ。わたしはそう指摘した。そして「鏡は陳氏作る」の句形も、通常の語法(陳氏作竟)に反する点、追記した。

しかるに氏は中国鏡(沙硯瓦池墓2)の「明竟吾作」の例を反証とされた。しかしこの例は「明竟吾作、三汨*山楝*、周刻列記、恚*象万毋・・・」という四言詩で、広い意味の音律上、倒置されたにすぎぬ。中国詩上、珍しからぬ技法だ。大岩山鏡の稚拙と同一視すべくもあらぬ、明晰なケースなのである。わたしの論証のポイントは国分鏡との「文脈対比」にあった。これが主点だ。しかも問題の根源は“三角縁神獣鏡の中国不分布”その一点だ。その疑問を出発点として、この大岩山鏡に逢い、その文字の不揃いな点も実見した。その結果“「文字があれば中国鏡」という「定説」派の断定法は危険だ”という命題の再確認に至ったのである。しかるに氏はわたしが“銘文解釈だけでイ方*製鏡を立証した”かのように真実をゆがめて、わたしを論難された。不当と言う他はない。

汨*は、三水編の代わりに阜編。JIS第4水準、ユニコード9633

楝*は、木編の代わり三水編。

恚*は、圭の代わりに生のノなし。

さらに氏の二論点を検しよう。

第一、「内而青而・・・日而」という形の、「而」で連結された中国鏡をあげ、これも「漢文のていをなさぬ」もの、とし、あたかもわたしへの反論になるかのように扱っておられる。しかし「而」は“連接の助辞”であるから、右の構文に何の不思議もない。銘文の慣用語法だ。これを「反証」と称されたのは、論難に急がれたための氏の錯覚であろう。

第二、杜甫の詩の「駆石何時到海東」をあげ、この「海東」を「蓬來山の仙人境」の意とし、「日本」にあらぬ証拠とされた。しかしこの杜甫の構文の原拠(述異記等)は「秦始皇、石橋を海上に作る。海を過(よ)ぎりて日出づる処を観んと欲す」だ。この「日出づる処」を杜甫は「海東」と表現したのである。「長老説くに、異面の人有り、日の出づる処に近し」(『三国志』東夷伝序文)とある通り、中国人は古来、鯨(げい)面の倭人の本拠を「日出づる処」付近と見なしてきた。「日出づる処の天子」と自称した多利思北孤(たりしほこ)は「海西に大隋礼義の国有り」と言っている。これは自国を「海東」と見なした上での発言だ(『隋書』)。ここにも「海東 ーー 日本」を結ぶ明白な事例がある。杜甫が「日出づる処」を「海東」と表現したのも、不思議ではない。従ってこの反論もまた的外れである。

以上をもって今回の再批判を終え、改めて考古学者側の反応を待つこととしたい。

注

(1)Aの文につき「作言名*」と「言名*之」とに分けて理解する方法もありうる。けれども、そのさいは「作鏡」自体にまったくふれず、ただ「作言名*」の件のみ重複して記すこととなり、やはり通常の銘文の様態ではない。

(2)この点(及び「動詞の重用」問題について)、尾崎雄二郎氏の御教示にあずかった。

(3)この奥野氏との論争に先立ち、次の二稿が「毎日新聞」に掲載された。「卑弥呼の鏡、論争をさぐる」(一九七九年七月十日、岡本記者)、「卑弥呼の鏡へ反論する」(同年八月十三日、古田)。

II 王仲殊論文への批判,III理論考古学の立場から 『よみがえる九州王朝』へ

ホームページ へ