消された和銅五年(712)の「九州王朝討伐戦」 ( 会報176号)

「二倍年暦」と「皇暦」から考える 「神武と欠史八代」(会報178号)

../kaiho178/kai17801.html

「二倍年暦」と「皇暦」から考える

「神武と欠史八代」

川西市 正木裕

1、神武即位年と「建国の日」

『書紀』で「神武(磐余彥)」は「辛酉年春正月庚辰朔」に即位したと記され、歴代の天皇の在位期間から逆算し、西暦に換算すると「紀元前六六〇年辛酉」にあたるとされる。ただし紀元前六六〇年一月に「庚辰」の干支の日は無いので、明治時代(明治六年・一八七三)に直近の二月十一日庚辰を即位日とし 「紀元節」という祝日とした。「紀元節」は敗戦で廃止されたが、一九六六年に「建国記念の日」として祝日に復活した。

その際、「神武」即位年を建国日とすることの政治的・思想的な当否はもちろん、「神武」即位年を紀元前六六〇年とすることの非科学性も指摘され、日本学術会議が「科学的で自由な歴史研究と、それを踏まえるべき歴史教育を困難にする」として反対したことはよく知られている。

ここでは、その政治的・思想的な議論から離れて、「神武」即位年と、『書紀』の紀年法である「皇暦」を検討し、「二倍年暦」の概念を導入することで「皇暦の記す歴史の実相」を明らかにしていきたい。

2、神武即位年と『書紀』の紀年(皇暦)

①「皇暦」は史実とは異なるが「一定の根拠」のもとに策定された

「皇暦」は歴代天皇の在位期間を、「神武」即位年の紀元前六六〇年から順次加算したものだが、歴史学会が主張するように、「歴史学上、神武の紀元前六六〇年即位を歴史的事実とするには歴史的証拠に欠ける、即ち『書紀』の紀年(皇暦)が歴史的事実を忠実になぞったものでない」ことは疑えないだろう。

ただ、『書紀』に記す歴代天皇の在位期間を逆算すると、「表1」のように「計算上」神武即位は紀元前六六〇年となるのは事実であり、『書紀』編者が「紀元前六六〇年ありき」で歴代天皇の在位期間をいちいち創作、あるいは改変したとは考え難い。つまり『書紀』編者は「一定の根拠の下に『皇暦』を策定した」とするのが自然だろう(注1)。

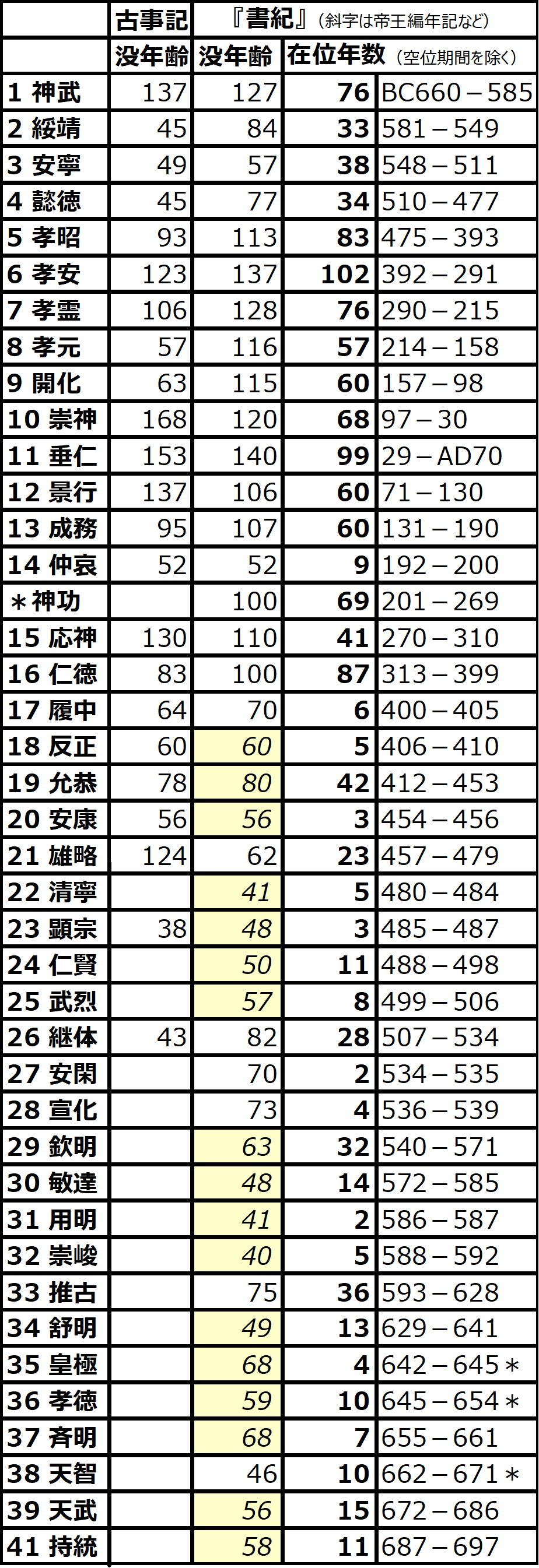

表1『古事記』・ 『書紀』に記す歴代天皇の在位期間

(表1)『書紀』に記載のない没年齢は、『皇代記』『帝王編年記』などで補い、「斜体」で記す。

②「皇暦」では上古の天皇の没年齢は二倍

この表では、『書紀』での初代「神武(一二七歳)から二十代安康(五十六歳)までの平均没年齢は九十九歳(*神功を除く)。『古事記』では神武一三七歳、安康五十六歳、平均は九十歳と、上古の天皇の没年齢は異常に長い。

一方、四十二代「文武」(七〇三年崩御)から六十一代朱雀(九五二年崩御)まで二十代の平均は四十八歳。最高齢は陽成の八十二歳、七〇歳以上は三人。一〇二代後花園(一四七〇年崩御)から江戸末期の百二十一代光明(一八六六年崩御)まで二十代の平均は五十二歳と、『書紀』の上代天皇の没年齢は記録が信頼できる八世紀以降の天皇の二倍となっている。そこから、古田武彦氏は「古代は一年に二歳と年齢を数える(一年を二年と数える)」という「二倍年暦」が採用されていたとの見解を示した(注2)。

③「二倍年暦」は欽明以前に終わる可能性が高い

『書紀』で、雄略は允恭七年(四一八)生まれで雄略二十三年(四七九)没とあるので六十二歳となり、『古事記』の一二四歳(天皇御年、壹佰貳拾肆歲)は明確に「二倍年暦」だ。そして継体の没年齢が『古事記』では四十三歳なので、『書紀』の八十二歳も「二倍年暦」となる。かつ崩御年を『書紀』では『百済本記』の日本天皇らの崩御にあわせ五三一年とする一方、継体崩御日に即位したと記す安閑元年を五三四年とするのを尊重すれば、実際は八十五歳で、より二倍に近くなる。

欽明~崇峻の没年齢は『書紀』には記されず、『皇代記』(神代から一三八〇年までの記事を収め、各天皇毎の在位年数他を記す)などからの推測だが、

㋐半島との抗争記事では、『百済本記』などからの引用も多く(「欽明紀」には「百済本記云」との記事が十四箇所ある)、年次の整合もほぼとれていること、

㋑五一七年に九州年号「継体」が建元され(五二二年の「善記」が最初の九州年号ともいう)、欽明時代にはヤマトにも十分伝わる時間があると考えられること、

㋒百済・新羅・高句麗などからの使者も多く来朝していること、

㋓五五二年にヤマトにも仏教が伝来したと考えられる記事があること(欽明が「始めて聞く教え」といい、蘇我氏と物部氏が仏教受容を巡り対立する)などから、欽明紀では「一倍年暦」に変わっていた可能性が高い。

つまり、「二倍年暦」は継体紀、あるいは継体と同時代で継体没後短期間に崩御した安閑・宣化紀まで(~五三九年)で終わると考えるのが自然だ。

3、「二倍年暦」をもとに神武即位年を考えると「一世紀初頭」

そうすると、神武即位年(紀元前六六〇)~宣化の末年(五三九)までの一二〇〇年間が「二倍」に計算された期間となるだろう。

ただし、「神功皇后紀」は、半島史書との関係から二運・一二〇年繰下げられていることが分かっている。そうであれば二倍年の期間は一二〇〇年マイナス一二〇年=一〇八〇年となり、実年ではその二分の一で神武即位から五四〇年間となる。五三九年を基点に五四〇年を引き算すれば紀元零年で、これが神武即位年となるはずだ。

但し、「神功薨去の二六九年」の実年も、一二〇年後の三八九年であれば、即位の二〇一年~三八九年全体が「創作され挿入された期間」だとも考えられる。その場合は一二〇〇年マイナス一八九で、約一〇一〇年。二分の一では五〇五年で、神武即位年は五三九年マイナス五〇五年で紀元三十四年となるが、いずれにせよ「二倍年暦」と「皇暦」から考えられる「神武即位」は「一世紀初頭」となることに変わりはない。

4、神武即位を一世紀初頭とした場合の「欠史八代」のヤマトの歴史

『記紀』で「欠史八代」とは、系譜(帝紀)は存在するがその事績(旧辞)が記されない第二代綏靖から第九代開化までの八人の天皇(綏靖・安寧・懿徳・孝昭・孝安・孝霊・孝元・開化)のこと、あるいはその時代を指す。

通説では、これらの天皇達は実在せず後世になって創作された存在とする見解が有力だ。しかし、「創作」するのなら赫々とした事績を記せばよい。何も書かないのはかえって実在の証拠と考えられるのではないか(注3)。

そして、神武を紀元一世紀初頭とした場合、「欠史八代」は、およそ紀元一世紀から二~三世紀にあたり(注4)、『後漢書』には「倭には百余国があり、三〇国が中国と通じる」と我が国全体の状況が記され、個別の史実についても「紀元五十七年の倭奴国王への金印下賜」や「一〇七年の帥升の朝貢」、『三国志』 に記す三世紀の「俾弥呼・壹與の朝貢」が記される。そうであれば「欠史八代」は、「中国と通じる」九州の「倭奴国王・帥升」等とは別に、この時代にヤマトに存在した人々となる。

そして、彼らの行動と発展が「婚姻=誰を娶ったか」により推測できると考える。以下八代の婚姻相手を挙げてみよう(表2)。

表2 欠史八代の婚姻相手

これを見れば、神武進出直後のヤマトは銅鐸勢力圏で、神武らは有力勢力と血族関係を築き定住を目指したことがわかる。

まず、九州(銅矛圏)からヤマトに入ったイワレヒコ(神武)は、銅鐸圏の中枢「三嶋」の湟咋みぞくひの孫、地元三輪の神の娘(『古事記』)・鴨族の祖事代主の神の娘(『書紀』)と婚姻する。加茂氏は大和盆地の南西部、三輪氏は南東部を拠点とした部族だ。これにより、神武は、銅鐸勢力と深い関係を持つ近隣の有力者一族と血縁関係を結んだことになる。

次に『古事記』では四代懿徳ゐとくまで、『書紀』では六代孝安まで、神武が即位した橿原のある「磯城(師木)の県主」の娘と次々に婚姻し皇后や妃とする。なお、綏靖の皇后河俣毘賣かわまたびめは「師木の縣主の祖おや」とあり、その子「安寧」には「師木津日子(師木津日子玉手見命)」の名がある。そこから「安寧」本人が師木の縣主だったともいわれる(注5)。

次に、七代孝霊の子吉備津彦が吉備国を平定(『古事記』)し、八代孝元では「河内」から妃を娶る(『古事記』孝元の后に「河内青玉の女、名は波邇夜須毘売」)。これは、「神武」の子孫が、七代目頃から外部(西方)と交流できる実力を持ったことを示している。

そして、九代開化は旦波から皇后を娶る(『古事記』旦波大県主、由碁理の娘、竹野比売)。丹波は旧出雲の勢力下だったが、国譲り以降「筑紫」の勢力圏になる。このように九代にして「本国(出身の九州・銅矛圏)」と関係を持つことが出来た。

神武を除き、孝元までの在位期間合計は四二三年、二分の一で神武以後約二一〇年。孝霊・孝元時代は、およそ三世紀初頭~三世紀中盤ころのこととなろう。

その三世紀初頭ごろに、吉備・播磨産の庄内式土器(米田敏幸氏らの胎土分析による)が河内・ヤマト(纏向)に齎されたとされる(*年輪年代法による測定で、庄内式土器がヤマト(纏向)に齎されたのは二世紀末~三世紀初頭と考えられる)。

これは前述したように、

➀孝霊の子の大吉備津日子の命と若建吉備津日子が吉備の國を言向け和したとあること、

②庄内式土器の中心出土地は中河内であるところ、孝元が「河内の青玉の女、波邇夜須毘賣を娶る」とあることと整合する。

次の九代開化・十代崇神・十一代垂仁時代は三世紀後半~末、つまり俾弥呼・壹與の時代のこととなる。そして『書紀』では、

➀開化紀に旦波の大縣主の女、竹野比賣を娶るとあり、『記紀』ではこの天皇の子が、伊勢・美濃・若狭・近江・三河・甲斐・吉備・播磨・但馬・因幡等の多くの氏族の祖となったとある。

②崇神紀に大毘古命を高志の道に遣し、其の子、建沼河別命を東方十二道に遣し麻都漏波奴人等を和平やはす。日子坐王を旦波の國に遣し玖賀耳の御笠を殺すとあるように北陸・丹波・東方に進出していく。これは同時期に北陸地方(加賀南部)で作られた布留式土器(胎土分析による)がヤマトに齎されたことと整合する。

5、俾弥呼・壹與の銅鐸圏討伐と連携し飛躍

それでは、このように『記紀』で開化・崇神時代にヤマトの勢力の発展が記されるのは何故なのか。

『書紀』では神功三十九年己未(二三九)と六十六年丙戌(二六六)に倭の女王の魏への遣使記事があり、これは俾弥呼・壹與の事績を神功の事績のように見せたものだ。そして、弥生中期の我国には九州を中心とする「武器型祭祀圏」と西日本の「銅鐸祭祀圏」があったが、後期・末期にかけて、銅鐸祭祀圏の中心は「摂津北部、大和、河内といった畿内中部」から、周辺部や東方に移っていき、近江や三河・遠江を最後に弥生終末期(三世紀末)には姿を消し、従来の銅鐸祭祀圏は「剣・鏡・玉」という「三種の神器」を祭器とする勢力圏に完全に置き換わる。この後期・末期が俾弥呼・壹與時代にあたる。

『後漢書』「倭伝」には「女王国より東。海を度ること千余里。拘奴こうの国に至る。皆倭種なりといえども、女王に屬せず」「倭の女王卑弥呼、拘奴国の男王卑弥弓呼と素より和せず。倭の載斯烏越等を遣して郡に詣り、相攻撃する状を説く。」と記す。

古田氏は「千里は漢代(或は宋代)」だから一里四五〇m程度で、博多湾から一千余里(約四五〇㎞)の拘奴国は「銅鐸国主要部(兵庫東南部・大阪北部・京都南部・奈良北部)」にあたるとされた(注6)。そうであれば俾弥呼・壹與は銅鐸国主要部と抗争を繰り返し、三世紀末には勝利したことになる。

他方、ヤマトでは、十代の崇神は建波爾安王を樟葉に討ち、建波爾安王の軍は、敗戦後淀川を渡り銅鐸圏の中心地に逃避する。そこからこの戦は銅鐸勢力の討伐戦だったことがわかる。

次いで、十一代の垂仁は銅鐸圏の中枢茨木の佐保で沙本毘賣・沙本毘古を討伐する。「皇暦」の分析から崇神・垂仁時代は三世紀後半~末ごろとなるから、俾弥呼・壹與の銅鐸圏討伐と軌を一にする。つまり筑紫の勢力の銅鐸圏討伐に、筑紫をルーツとする神武の子孫が加わったことになろう。

6、倭の女王による銅鐸圏の最後の拠点「近江討伐」

『書紀』神功摂政元年(二〇一)二月~三月記事で、神功は仲哀薨去後に住吉三神の助けで新羅を討伐し、帰国後に誉田別命(応神)を産む。この時、近江の宮にいた仲哀天皇と大中津比売命の子麛坂王・忍熊王が謀反を企てる。神功は筑紫から近江に遠征し麛坂王かごさかおう・忍熊王おしくまおうを滅ぼしたとされる。

麛坂王・忍熊王は明石海峡で神功を待ち受けるが、神功が紀伊水道に回ったため住吉に陣を引く。この明石海峡~摂津は従来銅鐸勢力が治めていた地域だ。

しかし、神功は広田・生田(いずれも神戸)の勢力を抑え武庫湊に上陸。これを見た忍熊王は住吉から軍を引き退き、菟道に至り開戦。これに対し、神功は武內宿禰・武振熊に命じ数万の兵を率い忍熊王を討つ。武內宿禰は弦を断ち刀を解き、河に投げ、忍熊王を騙し討ちにした。忍熊王の軍は逢坂~狹々浪の栗林くるすに逃げるも敗北。忍熊王は瀬田川に入水自殺する。その死骸は後日宇治川で発見されたという。

そして、忍熊王の自死した瀬田川の東岸は、我が国最大の銅鐸が出土した大岩山がある銅鐸遺跡の密集地だ。忍熊王討伐譚は新羅討伐後(実年では四世紀後半ごろ)となっているが、天照・事代主や住吉三神が登場し、麛坂王が猪に食い殺されるなどの神話的要素を含むこと、博多湾岸香椎の宮からの外征であること、銅鐸圏滅亡時期と一致することから、邪馬壹国の俾弥呼・壹與、特に三世紀後半から末ごろの壹與の時代が相応しい。

つまり、神功紀の麛坂王・忍熊王討伐譚は、ヤマトの王家の跡目争いではなく、「筑紫の銅矛勢力の銅鐸圏に対する討伐戦」であり、この時期に銅矛勢力(邪馬壹国)は銅鐸圏を滅ぼし、東方に進出していったことになろう。

結局『記紀』の崇神・垂仁紀におけるヤマトの勢力の伸展記事は、筑紫の勢力・九州王朝の東方進展の剽窃だったと理解できる。

そして、崇神・垂仁らは「本家」の筑紫の勢力の銅鐸圏討伐に加わり、戦果をあげたことで、以後畿内の最有力豪族となり、銅鐸圏の人的資源を活用し巨大古墳を造営、銅資源を手中に収め「俾弥呼が魏から下賜された鏡」にちなんで、魏の年号の入った三角縁神獣鏡を大量に製作するなど、大きく飛躍することになる。

(注1)但し、「辛酉改元説」にもとづき、「辛酉年」にあわせるため神武の在位年数を調整し、本来天皇ではない神功の在位年数を創作した可能性がある。

(注2)古田武彦『「邪馬台国」はなかった』(朝日新聞社、一九七一年)。

古田氏は、『魏略』(『魏志倭人伝』引用)の「倭人の俗正歳四節を知らず、ただ春耕秋収をはかり年紀とす。」を、倭人は稲の植え付け・収穫の合わせ春と秋で二回年を数える習俗を記したもので、文献上の「二倍年暦」の根拠とした。

(注3)もっとも「天皇」称号は七世紀、「神武~開化」といった「漢風諡号」も八世紀の創作で当時のものではない。

(注4)「皇暦」による神武・綏靖~開化までの在位年数の合計は四四六年。これが「二倍年暦」だとすれば、実年は二二三年で、紀元前後の神武即位から数えると三世紀初頭にあたる。

(注5)西村秀己『「欠史八代」の実相』(古田史学会報一一八号、二〇一三年十月)

(注6)『古田武彦が語る多元史観ー燎原の火が塗り替える日本史』ミネルヴァ書房、二〇一四年)。

これは会報の公開です。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。古田史学会報一覧へ

Created & Maintaince by" Yukio Yokota"