『よみがえる九州王朝』(目次) へ

第四章 幻の筑紫舞 1 2 3 4 へ

『古代の霧の中から』第四章 筑紫舞と九州王朝 2・3(伝承されていた筑紫舞) へ

古田武彦

電話のベルが鳴った。それはわたしに、運命のように、新たな研究の開始を告げる声となった。

昭和五十五年の初夏、五月末のことであった。その声は年配の女性。その人は次のように語った。

「わたしは姫路(ひめじ)で舞の師匠をしているものです。その舞は筑紫舞と申します。御本を読みまして、一度おうかがいしてお聞きいただきたいこと、また是非お教えいただきたいことがございますので、大変お忙しいところを、まことに申しわけないこととは重々存じておりますけれども、もしお時間がいただけましたら、舞をやっております娘たちと共にうかがわせていただきたく存じます。お許しいただけますでしょうか」

丁重な言葉づかいの中に、一種切迫した語気があった。西山村光寿斉(にしやまむらこうじゆさい)と名乗る、この方に、来月になってお会いすることをわたしは約した。

わたしの中には、年来の宿題があった。

その発起点は「四夷之楽」というテーマだった。

「〈釈〉[革是][革婁](ていろう)氏。四夷之楽と其の声歌とを掌(つかさど)る。

〈注〉四夷之楽。東方、[韋未]と曰い、南方、任と曰い、西方、侏離(しゅり)と曰い、北方、禁と曰う。

四夷の舞は、亦自ら扉*(ひ かくる)有り。中国と同じからざるなり。(『周礼しゅらい』春官、[革是][革婁]氏、他)

「[韋未](昧と同じか)。東夷の楽名。礼記(らいき)、昧(まい)に作る」(『正字通せいじつう』)

[革是][革婁](ていろう)の[革是]は、革編に是。JIS第3水準、ユニコード97AE。[革婁]は、革編に婁。

扉*(ひ) は、上の一無し。

要するに“中国の天子に対して、四辺の夷蛮は各自の舞楽を献納するという習わしがあった。その中で東夷の舞楽を「靺パイ」もしくは「昧マイ(パイ)」と呼ぶ”というのである。

この「昧」は「無知蒙昧むちもうまい」などというときの「昧」だ。字面通り「日未だし」の義から「よあけ」「くらい」等の意味となるが、やがて「おろか」の意味となって「蒙昧」のような熟語を生んだ。東夷の舞楽に対してこのような「卑字」が使われたのは、『三国志』の倭人伝を知る読者なら驚くまい。「卑弥呼」「邪馬壹国」などの類、珍しからぬところである。

けれども、問題の基本は「表音」がその基礎をなしている、という一点だ。“その東夷の現地音で、舞楽のことを「バイ」もしくは「マイ」(に近似した音)というらしい、これは日本語の「舞まい」と類似する音ではないか。では” ーーそういう連鎖反応でわたしの胸はときめいた。

しかし、そこで胸を敢えて静めた。“待てよ。ここは慎重でなくては。東夷といっても数多い。倭人とは限らないのだ。その上、こんな古い段階(『周礼』)の日本語の場合でも、果して「マイ」と発音したかどうか不明だ。その上、「靺」や「昧」にも、幾つもの他の音がある。上古音でも「マイ」めいた音だったかどうか、これもまた不明だ。だから、早とちりはあぶない”。そう思って、はやる心をおしどどめたのである。

けれども、それとは別個に、次のテーマが論理的に次々と展開してきた。

第一に、“中国の天子が周辺の夷蛮から各地の舞楽の奉納を受ける”という儀礼様式が中国の朝廷内で成立していたこと。

第二に、後代、日本の近畿天皇家内の儀礼舞楽として雅楽などの一方、「隼人(はやと)舞」などが行われるのは、“中国の宮廷儀礼の模倣”と考えられること。

第三に、右のように考えてくるとき、この思惟の系列の中にわたしのかねてより提起してきた命題、「近畿天皇家に先在する九州王朝」という、あのテーマを投入してみよう。すると、九州王朝は時間的にも空問的にも“中国の朝廷と近畿天皇家との中間”に位置しているから、当然九州王朝にもまた“中国への模倣”としての宮廷舞楽が存在したもの、と考えられる。

第四に、それは“周辺の領域の舞楽を九州王朝に奉納する”という形をとっているはずである。

第五に、それは同時に九州王朝の中心たる“筑紫における舞楽”という形をとっていると思われる(天皇家の「雅楽」がながらく近畿〈大和・河内・京都等〉内に伝承されてきたように)。

第六に、もし右のような伝承がかつて存在していたとすれば、二十世紀の現在においても、それが何等かの形で維持・保存されていることは果してありえないか。もし、それがあれば、すばらしいのだけれど・・・・。

このような思惟の糸が(他には言えず)わたしの中を奥深く微妙にいつも流れていた。だが、それは一面において、きわめて論理的な展開ではあっても、他面、はなはだ“かすかな”伝承の存続に敢えて期待するものだ。しかし、そうはうまくはいかないだろう。何しろ“芸能史の常識”では、現代の舞楽の類は、さかのぼれてせいぜい近世初頭か「中世」末まで。たいていは近世中葉以降のもの、そう考えるのが玄人ということになっている。そのくらいのことは、わたしにも「百も承知」のことであったのだから。

このような心理状態の中にいたわたしだったから、このとき電話の向うから、「筑紫舞」という一語が流れてきたとき、どのような“蠱惑こわく”を覚えたか、おそらく察していただけるであろう。そのような一語はまさに“初耳”だった。だったけれども、わたしがひそかに“想定”していた内実をズバリ示唆する一語だったのである。

月を越えて六月上旬、わたしは姫路の郊外にある、妻の実家で、妻と共に西山村さんとお会いすることとなった。“娘たちを連れて”といわれたから、収容人数一人か二人でいっぱいの、当時のわたしの家の書斎兼応接室では、とても、と思われたからである。

西山村光寿斉さんは五十歳代後半、わたしの姉(次女)と同年くらいの方だった。長女の光寿さん、次女の筑紫さんを連れてお出でになった。

この日の会見に臨んだ、わたしの自戒の言葉、それは“まさか、世間はそううまくゆくものではない” ーーこの一句を心裡(しんり)に強くつぶやいていた。

光寿斉さんのお話は次のようだった。

「わたしが伝えております筑紫舞の中で、一番中心になる舞に『翁(おきな)』という舞がございます。これには三人立(だち)・五人立・七人立・十三人立とございますが、わたしが師匠の菊邑検校(きくむらけんぎよう)から伝えておりますのは、七人立まででございます。それは諸国の翁が集まって諸国の舞を舞う、という形のもので、『肥後の翁』『加賀(かが)の翁』『都の翁』『難波津(なにわづ)より上りし翁』『尾張(おわり)の翁』『出雲の翁』『夷(えびす)の翁』の七人でございます。五人立ちの場合は、『肥後の翁』『加賀の翁』『都の翁』『難波津より上りし翁』『出雲の翁』の五人。三人立の場合は『肥後の翁』『加賀の翁』『都の翁』の三人です。

実は昨年(昭和五十四年)、東京(芝公園ABCホール)でこの『七人立』を演じました。ところが、その前のことだったと思いますが、東京で文化庁などの方々から聞かれました。“ここに出てくる『都』とはどこのことか。また、終始、肥後の翁(光寿斉さんの役柄)が中心になって舞が進行するのは、なぜか”と(文化庁文化財課、榎本由喜雄・高橋秀雄・田中英機氏。国立文化財研究所、三隅治雄氏。他に戸部銀作・武智鉄二氏)。

実は、これらはいずれも、わたしが少女時代 ーー昭和十年代のことですがーー 菊邑検校にお聞きした不審でございます。

何でも聞きたがり屋の時期でしたから、『何でですのん』と聞きましたところ、検校は『それは申せません』と言わはるのです。そこでわたしが遠慮もなく、『お師匠はんも、知らはらへんのとちがいますか』と申しますと、『いや、わたしは知っております。けれども、それは今は申せません。ですが、わたしの申した通りに、一つもちがえずにそのまま覚えて、そのまま伝えて下さい。そうしたら、将来、必ずその真実を解き明かす人が現われます。ですから、必ず一つもたがえずに伝えて下さい』。そう言われたのでございます。何かその口調に押されて、それ以上わたしには問いかえすことができませんでした。

また肥後の翁の件も、わたしが『お師匠はんが肥後の人やから、肥後の翁を中心にしやはったのとちがいますか』と申したことがございます。お師匠はんが肥後出身の方だということは、父から聞いたのでしょうか、知っていたのでございます。すると検校は、こわい顔をして『そんなことはありません。わたしが肥後出身だから、こうした、などということは決してありません。昔から、ずっとそうなっているのです。それをそのままわたしは伝えているのです』。そう申されたのです。その異常に緊張した返事にぎょっとしたことを覚えております。

ですから、わたしは弟子の者に教えるときにも、そのようにいつも答えてきていたのでございます。ところが昨年の、あの文化庁の方のことがありましてから、一段と、自分でも何とか、この大切な舞の身元が分らないものか、と考えあぐねるようになった日々がつづきました。そのある日、それを見かねたのか、歴史好きの夫から『この本は参考にならないかね』といって手渡されたのが、御本だったわけでございます。『盗まれた神話』という、あの本でございますね。それを読んでおりますうち、景行天皇の九州大遠征、御本では『前つ君』という筑紫の王者が九州一円を平定する話を挿入してあると書かれているところですね、あそこの地図に『京みやこ』とありました。九州の行橋(ゆくはし)市のとこですね。それを見て、“ああ、この『みやこ』ではないか”と思ったのでございます。と申しますのは、『翁』の中の『都の翁』というのが、どうも近畿あたりの都ではすじがうまく納得できない。これは娘時代に感じたところ、また文化庁の方が申された通りでございます。ところが、“ああ、九州にも『都』があったのか”。そう思って驚いたのでございます。けれども、これはやはりこの本の著者の方に一度おうかがいしてみよう。著者が書くときにお捨てになったものの中にわたしにとって大事なものがあるかもしれないから、そう思って、こんなことは今まで一度もしたことのないことなのですが、直接お電話をさし上げるという失礼をいたしたわけでございます。今日もお忙しいところをお招きいただきまして、まことに申しわけございません」

わたしは聞き終って、しばらくして答えた。

「わたしには一つの懸念がありました。失礼をかえりみず、正直に言わせていただます。それはお宅がわたしの本を読んでその内容に合わせて、もしやお話をされるのではないか、もう一歩ズバリ言えば、筑紫舞という話も、わたしの本を読んでお考えになったことではないか、とさえ、大変失礼ながら、思っていたのです。けれども、今お聞きして、その失礼な疑いは消えました。

というのは、一つは福岡県の京都(みやこ)郡の京(みやこ)とお考えになったこと。発音からすれば、たしかに『みやこ』であり,ここがそのように呼ばれるに至ったことについては、また深い歴史の上の背景がある、とわたしはかねてから考えていますけれども、今の場合は当らないようです。だぜかといえば、現在でこそここは福岡県に入っていますが、『日本書紀』の景行紀の本文に、また『和名抄(わみょうしょう)』にもありますように、昔の国名では豊前の国なのです。筑紫の国ではありません。ですから筑紫舞の中の『都』というのに当てるのは、無理のようです。

では、『都』とはどこか。ズバリ申しますと、太宰府という、筑紫の中心、そこを指しているのではないかと思います。

この『翁』という舞の、諸国の翁の配置の不思議さ、その核心は『筑紫舞』でありながら、『筑紫の翁』という名前が出現しないことにある、と思います。

そこで問題になるのは、一つだけ異例の表現になっている、『難波津より上りし翁』です。これは“西国から来て難波津を経過して京都などの都に上った翁”いう解釈もできます。『より』を“経過して”の意味にとった場合ですね。そうすればこれこそ『筑紫の翁』と一見考えられるようです。ところが、そうした場合、新たな困難が生じます。

その一つは、それなら『愛媛の翁』でも、『豊後の翁』でも、『吉備の翁』でも、みんなこの表現で当てはまってしまい、何も『筑紫』に限ることができない、ということ。

その二つ、これが決定的ですが、この『翁』の舞の一番基本形と思われる「三人立」では、この『難波津より上りし翁』が姿を消してしまう、ということです。それではやはり『筑紫の翁』なしの『筑紫舞』になってしまいます。

たしかに、この『都』を“近畿内の都”ととる限り、この『翁』が“『筑紫の翁』抜きの筑紫舞”になることはどうしても避けられないようです。

これに対し、筑紫の真中ともいうべき太宰府、ここは『都府楼』とも申しますね。ここを『都』と呼んでいる、と考えますと、『都の翁』は『三人立』『五人立』『七人立』とも共通して出現しているわけですから、いずれも“『筑紫の翁』をもった筑紫舞”となることができるわけです」

わたしは言葉を次いだ。

「ことに注目されるのは“諸国の翁の配置”です。『三人立』の場合、『都の翁』の他に、『肥後の翁』『加賀の翁』が配置されていますね。

この配置では、もし“近畿内の都”だとすると、あと両翼に加賀と肥後というのでは、何ともアンバランスです。ところが、『都』が“筑紫なる都”としますと、よく話が合っているのです。

今までのわたしの本をよくお読みいただいた方には、お分りいただけると思いますが、今おっしゃった景行天皇、実は筑前の『前つ君』の九州一円平定譚、あそこでは九州東岸部と南岸部が『征伐』対象になっているのに対し、肥後と筑後は凱旋ルートです。つまりすでに安定した領域とされているのです。いいかえれば筑前を原点として肥後まで、これが南北の原初領域となっているのです。

一方、これもわたしの本、やはり『盗まれた神話』ですが、ここに『天降る』神話の対象領域としてしめしましたように、『筑紫→出雲→越(こし)の国』という三領域が日本列島の日本海側の舞台なっています。その中で神話ないし説話の質と量からも明白なように、筑紫が主、出雲が従、越の国はさらに最東端の辺境、という形で出てきます。つまり東西では“筑紫を原点として越の国が辺境”という姿なのです。

これに比べると、『国生み神話』で伊予(いよ)の二名(ふたな)や吉備の子洲(こくに児島こじまか)などの瀬戸内海領域が加わってくる、あの形はもっと後代。神話の舞台、つまり神話を生んだ領域、その原初型は、先にのべた“筑紫を原点として越の国に至る”日本海沿岸の領域だったと考えられます。

とすると、この南北と東西をあわせますと、“筑紫を原点として、東の辺境は越(のちの加賀)、南の辺境は肥後”という形になってくるのです。

これはこのような、そのままの形では書いてありませんが、わたしの本『盗まれた神話』をよく読んでみれば“透けて見える構図”、そういった感じなのです。ところが、今お話に出た『三人立』の配置は、この構図にピッタリなのです。

わたしが“もしや、わたしの本を読んでお考えになったのでは”などという、失礼極まりないことを考えたのは、こういうわけです。

けれども、次の間題、“『肥後の翁』中心の舞”というのをお聞きして、わたしは失礼な疑念をとりはらうことができました。

というのは、これも不思議なことですが、次の段階、ことに六〜七世紀の九州王朝についての、わたしの観点と実は合致しているのです。というのは、この段階では、いわゆる『装飾古墳』の分布がこの時期の九州王朝の実勢力の中心領域をしめしているのですが、それは肥後・筑後が中心で豊後などにも及んでいます。阿蘇山を中心とする形です。ところが、一番濃密なところ、そして一番早い段階の素朴な姿をしめすものは、意外にも肥後にあります。素朴なものは八代と対岸の天草(あまくさ)などです。従ってこの時期になると、表面の中心地は、やはり太宰府あたりであったにせよ、それを支える実勢力の中心は肥後あたりにあったのではないか。これがわたしの考え方だったのです。

けれどもこの考え方は『盗まれた神話』など、わたしの本には書いてありません。昨年(昭和五十四年)九州の『読売新聞』に連載した『倭国紀行』(その後、『邪馬一国の証明』角川文庫、昭和五十五年十月刊、に所収)にそれを示唆した個所はありますが、それを読んだところで、すぐ、というほどの形では書かれておりません。

つまり“『肥後の翁』中心”というイメージは、わたしのいだいている観点そのものには合致していますけれども、“わたしの本を読んだら出てくる”というものではありません。

ですから、こんなことを申すのも失礼な話ですけれども、これで“伝承された筑紫舞”の存在をうなずくことができたのです。

ですが、これは大変な、恐るべきことです。なぜなら“越の国(後の加賀)と肥後を辺境とする原点としての筑紫”という姿、つまり領域図ですね、それは弥生期の前半です。つまり、あの卑弥呼は弥生期の後半ですから、卑弥呼より前の話なのです。

一方、『七人立』のしめす『夷の翁』までふくむ形は、七世紀前半、例の『日出づる処の天子云云』で有名な多利思北孤(たりしほこ) ーーこれも九州の王者だとわたしは思っていますがーー のとき、『東西は五月行、南北は三月行』とされている時期のものと考えられます。もちろん『夷の翁』の『夷』が東北地方を指すか、それとも『関東地方』を指すか、分りませんけれども、いずれにせよ、東日本のあたりでしょうからね。

ともあれ、現在の『定説』の立場、つまり教科書などに書かれている古代史像では全く考えられないことですが、わたしが『失われた九州王朝』などで追跡し、明らかにした古代史像とは、よく一致しているのです」

わたしはしばらくして言葉を次いだ。

「『難波津より上りし翁』という表現は面白いですね。『難波の翁』でなく、これだけ変った形になっていますね。『都』が『筑紫』だ、となると、当然“筑紫へ向って上る”という意味になります。その発起点はどこか。おそらく難波・大和・山城(京都)といった“後代の近畿天皇家の都邑(とゆう)の地”を指す言葉が本来ここにあったと思われます。そこが“筑紫なる都より下(しも)”に当っている。そういうわけですが、その露骨な印象を避けるため、こういう異例の屈折した表現へと“書き直された”いや“言い直された”のではないでしょうか。この筑紫舞は当然、近畿天皇家が中心として勢威を誇ってきた長い年月、その中で生きつづけてきたわけでしょうからね。つまり婉曲(えんきょく)表現です」

「『難波より上りし翁』とも唱えていたのですけれど、よく考えてみると、『難波津』と『津』が入った方が、もともとだったように思います」

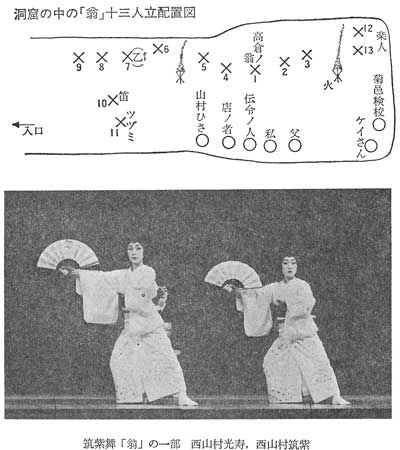

と光寿斉さん。そして「十三人立」の演ぜられた筑紫の洞窟の話へと進んだ。

「それは昭和十一年、わたしの十五歳のころでございました。検校がわたしに本場の舞を見せてやろうとおっしゃって、父や店の者などと一緒に太宰府にまいって一泊し、そこからのろい汽車に乗りました。そのあと馬のひく車に乗って、十五分かそこらでしょうか、しばらくして降りました。そして土手に沿って歩いて、一つの洞窟があるところへ行き着きました。そこで待っていますと、三々五々、色々な風体の男(ひと)が集まってきました。全部で十三人。そこで洞窟の中の入口近いくぼみのところでかがり火を焚(た)いて、その中で『十三人立』の『翁の舞』が舞われたのです。かがり火の姻が洞窟の上の方の穴から出たのか、外に流れ出ていたのを覚えています。わたしたちは洞窟の中に入り、右脇のところで拝見いたしておりました。その舞は何ともいえず見事なものでございました。ただ、のちに習った『七人立』などとはちがって、『乙おと』という女役の人がいて、しなだれかかったり、何か色っぽい仕草をするのでございます。その人も、もちろん男で、それもしわくちゃのおじいさんなのです。そのとき、わたしはまだ若い、少女でございましたから、『いややわあ、あんなことして。好かんわあ』と思ったことをおぼえております」

「服装は、どんな服装だったのですか」とわたし。

「樵夫(きこり)のような服装や猟師のような服装など、あまり立派な服ではありませんでした」

「『十三人立』というのは、『七人立』の他にどんな国の翁がいたのですか」

「それが残念なことによくおぼえておりません。『三人立』や『五人立』や『七人立』は、そのあと検校からくりかえし教えられたので、しっかりとおぼえておりますけれども、そのときは見ただけでしたから、もちろん(全員ではありませんが)“われは『〜の翁』”という風に、『七人立』と同じように、『国問い』をいたしましたけれども、ハッキリと思い出せないのです。

ただ『七人立』の七人の他に『朝倉(あさくら あるいは高倉たかくら)の翁』というのがいたこと、先の『乙』という女役がいたこと、それだけです。あとの四人は思い出せません」(後述、参照)

ーー残念であった。

「その洞窟からの帰り道、博多に出たとき、父は洞窟の舞のすばらしさに感銘していたので、同業の方から酒樽(さかだる)をいくつか調達して同行した店の者にとどけさせました。ところがその人が先の洞窟のところへ行ってみたら、もうもぬけのから、誰もいません。それで近くの家に行って、『あの洞窟で舞を舞っていた人たちはどこにいてはりますか』と聞いたところ、『知らない』との答え。

『でも、洞窟からあんなに姻(けむり)が流れ出ていたでしょう』といっても、『知りません』の一点張り。とりつく島もなく、帰ってきたというのです。

神戸に帰ってから、菊邑検校ははじめわたしに対して“あなたには『十三人立』は無理だ。まあ、『五人立』まででしょうね”といっておられましたが、結局、『七人立』まで、きっちりと教えてくださったのでございます」

「菊邑検校は、筑紫舞をどこから教わったのですか。検校のお師匠さんは誰ですか」とわたし。

「検校が、太宰府にほど遠くないところだったようですが、あるお寺にいて、音曲をひいてはりましたとき、その音色(ねいろ) ーーリズムですねーー それに合わせて、トン・トン・ト・トン・トンと庭先で足踏みしている音が聞えた、というのです。それが絶妙の間合いだったので、検校は、住職さんに“あれは誰ですか”と聞くと、“あれは庭男です”という返事。“いや、ただの庭男とは思えません、あの問合いの良さは。是非、ここへお呼び下さいませんか”と所望されますと、やがてその人が来やはった、ということです。(後記 ーー直接ケイさんが呼びに行き、あとで住職に聞く。)

そこで“どこで貴方は音曲を習われたのですか”と聞くと、その人は“わたしは筑紫のくぐつです。神社の祭礼のときに、舞うておりましたが、御覧のような、鼻欠けになりましたので、それもかなわぬようになり、このお寺の軒先をお借りして住まわせていただいております。そのお礼に庭を掃かせていただいておるのでございます”という返事。

それからその人と深いおつき合いをするようになった、ある日のこと、その方がこう言わはったそうです。“わたしは、はや死ぬ身ですが、死んだら地獄に落ちる、と思うています”と。

検校がなぜかと問われると、

“わたしはこの筑紫舞を習うたとき、その方から言われました。『お前が死ぬまでに、必ず誰かにこの舞を伝え切ってから死んでくれ』と。ところが、わたしはまだ誰にもそれを伝え切っておりません。死んでも、その方に顔を合わすことがかないません。ですから、わたしは必ず地獄に落ちるのです”と。

それを聞いた検校は“わたしが習わせていただきましょう”と申されて、すべてを習われた、ということです。

神戸で、わたしの父に招かれて、わたしの家にながらく逗留(とうりゅう)しておられたときも、何人かお弟子さんがおられましたが、あまり練習がきびしいので、次々やめてゆかれました。それをはたで見ていた子供のわたしが、門前の小僧というのでしょうか、見よう見まねでふしをとってみたり、“そこはこう舞うのやないか”などとまねしているのを、見どころ ーーいえ、聞きどころというのでしょうかーー があると思って下さったのか、ある日、検校は、わたしの父に向って、“あなたのお子さんに教えさせて下さい”と真剣に頼まれたのでございます。父がわたしに“どうするか”と聞きましたので、一人娘だったわたしは、気楽者だったのか、“いいわ”と答えてしまったのでございます。

ところが、それからあと、その教え方は、まことにそれは、きびしいものでございました。検校は盲目でしたが、ケイさんという唖(おし)の方がいつも形に影がそうように、文字通り一心同体、片時もはなれず、よりそうておいででした。その二人が手とり足とり、寸分の狂いもないように、それこそ死に物狂いで教えようとしたのでございます。遊びたいさかりのわたしは、いやで、日曜など朝から一日中映画館へ逃げていっていたこともありましたが、そういうとき、二人は必死でわたしの行方を問い求めていた、ということをあとで家の者に聞いたのでございます。

また夜など寝ていましても、“とうさん(わたしのことです)、ちょっと今、思い出して教えたいことがあるから来てくれませんか”とおこされて、ねむい目をこすりながら起きて行くと、板の間で、くりかえしくりかえしその動作を教えこまれたものでございます。

検校が“こんなむつかしいの、とてもできないでしょうな”といいますと、わたしは負けん気が強い娘でしたので、“何、やってやる”と思って、歯をくいしばって頑張る、そういうことのくりかえしでした。今から思うと、検校はわたしの性分をよく飲みこんでいてはって、若いわたしはうまくおどらされていたのかもしれません。

二人して、わたしのわずかの間合い、ちょっとした動き、それをいつも寸分の狂いもなく、突いてこられるのでございます。夜中におこされたとき、わたしがいつもの稽古(けいこ)のとちがう、ネルのお腰をそのまま着ていますと、“それでは困ります。いつもの絹のものをして下さい”といわれました。衣ずれの音で、わたしの舞うときの動きが、一つ、一つ、手にとるように分っていたのでございます。

その上、そばでケイさんも、わたしの動作をじーっと見つめていて、ちょっとした狂いでも、見のがさず、きびしくとがめ、ピシッとたたかれます。わたしも、やんちゃな娘でございましたから、いつでしたか、ケイさんの足をけつまずかせて、わざところがしたら、あまりたたかれなくなった、そんないたずらをしたこともございました」

「九州とは連絡があったのですか」とわたし。

「はい、時々九州へ帰っておいででした。それに九州からも時に使者の方がお見えでした。そしてわたしの家の店前(みせさき)に来ると、“太宰府よりの御使者(おんししゃ)まいりました”と大きな声で呼ばわはりますのです。それで店の者が“芝居でもしてはる気になっとうんやないか”などと申しておりました。夜、検校とケイさんの寝床のある部屋の隅に床をとると、その使者の方は“わたしら、おやかたさまと枕を共にするのは、死ぬときだけでございます”といって、決して寝ようとなさいませんでした。それで納屋に床をしつらえると、喜んでおやすみになったのでございます」

「使者の方は、『おやかたさま』とおっしゃったのですね」とわたし。

「ハイ。洞窟での舞のときも、三々五々集まってきた人々が口々に“おやかたさまの前で舞うのも、これが最後だろう”などと言っておりました」

「検校は『十三人立』の中に加わっておられたのですか」

「いえ、加わっておられません。洞窟の中の右脇のところにいらっしゃいました」

「その他に、検校のいわれたことについて、御記憶のことはありませんか」

「戦争がはげしくたって、段々食料が不自由になり、新聞には雑草や幼虫のようなものまで食べる人が出てきたことが報ぜられていたことがございました。わたしの家の食卓で、そのことが話題となったとき、わたしが“お師匠はんも、そんなもんまで食べてでも、生きていたいと思わはりますか”と、何気なくたずねますと、検校はこう答えられたのでございます。

“わたしは、どうしても生きていたい、と思うているときでしたら、草でも虫でも、何を食べてでも、生きのびます。ですが、わたしはとうさんに全部教えてしまいました。もう今は、抜けがらの身です。ですから、そんなもんまで食べて生きていたいとは思いません”と。

その答えに、わたしは、ハッとしてしまったのでございます」

「それはすばらしい話ですね。もっと、何でも聞かせて下さい」

「また検校は、『笹の露』という“百物語”を現わしたという、舞の仕草の一つ一つ、間合いのとりかたの微細に至るまで、ことこまかく厳重に注意されますので、わたしはこうたずねたことがございます。“昔の人はどないして、こない細かいことまで覚えはったんですやろか”すると“それには、○(まる)や△(さんかく)や□(ましかく)などをいろいろと組み合わせた符号(しるし)があって、それを石や木などに刻んでおいて覚えたのです”といわはりました」

「『隋書』イ妥たい国伝に『文字無し。唯々木を刻み縄を結ぶのみ』とあります。中国風の文字、つまり漢字ですね。それはないけれども、彼等(倭国の人)は彼等独自の表現方法をもっている、というわけです。これは、例の『日出ずる処の天子』の国のことですから、わたしの立場では、やはり筑紫を中心とする、九州内の習わしを伝えたもの、ということになります」とわたし。

「また検校は、どこかのふすま絵に描かれているか、何かで有名な ーーどこだったか忘れましたがーー 天の岩戸の前での天のうずめのみこと等の舞のことをさして、“あれがわたしたちの筑紫舞のもとです”といわはったことがございます」

「天の岩戸の神話は、弥生時代の筑紫で形造られた神話です」とわたし。

「また神戸で、近所の神社の境内に、みなでいたとき、鼻欠けの、乞食のようた人が来ていて、母が店の者にその人を追いはらわせますと、そばにいた検校がひどく悲しそうな顔をしていはりましたので、わたしが“どうかしやはったんですか”と聞きますと、かつて九州で『鼻欠け』のくぐつの方 から筑紫舞を伝授された、あのいきさつを話してくれはったのでございます。それを聞いて母が“えらいこっちゃ、えらいもんを娘に習わせてしもた。そんなん、誰にもいうたらあかんで”と店の者にいうていたのを覚えております」

わたしは深い感動を覚えた。

「また、これは検校から聞いたことではありませんが、九州から来た使者の方の話では、昔、検校は、さる貴い方(あるいは島津しまづか。伝令の話による)の、唖の娘さんに音曲を教えていて、恋仲となり、そのためにそこを追われてしまったのだ、とのことでございました。そのことがあったため、同じく唖のケイさんと深く結び合うようになったのだろう、と家の者に申しておったそうでございます」

後日、ケイさんは、京都に縁のある人で、他(ひと)にねたまれて水銀を飲ませられて唖になった由、“伝令の話”として、追加された。

「またケイさんは、とても色白で女のような肌をした方でした。夏に行水をすすめても、検校とはちがい、決して人前で肌をさらすことがありませんでした。ケイさんの足袋は、女の人の足袋の大きさでした。

一方、検校の方は、ガッシリした身体つきで、映画に出てくる山形勲(やまがたいさお)のようだ。とわたしはよく思いおこすのでございます」

さらに、神戸の家に『副島そえじま』という姓の人から、いつ丁重な書状が送られてきていて、父が“行きとどいた方だ”とほめていたこと、また特高(とっこう警察)がよく様子をうかがいに来ていたことなどを話されたが、それがこの二人の長期滞留と、どのようなかかわりがあったのか、それともなかったのか、目下のところ、つまびらかではない。

※ ※

ここで筆を転じ、光寿斉さんの後日譚。

「昭和五十四年十二月下旬のことでございました。博多に行き、そこで西日本新聞杜(学芸部)関係の席に出ました。そのとき武智鉄二先生も御一緒でした。

その席で洞窟の舞の話をしましたところ、ちょうどその席に少年時代を朝倉で過した方がいらっしやって、“貴方の乗ったのは馬車鉄道だ。太宰府から朝倉方面へ通っていた。朝倉には、それらしい洞窟もある”とのことで、では一緒に行ってみよう、ということになりました。もちろん今は馬車鉄道などありませんでしたが、お聞きすると、たしかに昔は通っていた、との話でございました。そして土手に出ましたが、そのあたりに竹藪(たけやぶ)がありません。わたしが“たしかに竹藪が”と申しますと、やはり“最近の土地造成の前には、そうだった”という話でございました。

そして高木神社という小さな祠(ほこら)の前に来て、その横手の洞穴の前に来ました。

学芸部の方は、“ここから奥の、山の方には、もっと広い洞窟もありますよ”とおっしゃいましたけれど、わたしには土手との関係などからは、ここの方のように存じました。そこは甘木(あまぎ)市の郊外の柿原(かきはる)古墳群と申すところだそうでございます。

それから少しはなれたところにあります朝闇(あさくら)神社というところへまいりました。ところが、その鳥居の前、右手のところに池があり、そばの立札に、何と『猿沢(さるさわ)の池』と書かれているではありませんか。

わたしどもの筑紫舞の中の大切な舞の一つに『早舟はやふね』という曲がございます。その詞(ことば)に『猿沢の池の・・・・・身ノ上は篠竹(しのだけ)の越の竹の・・・・・』という一節がございます。この猿沢の池は、あの奈良にある猿沢の池とばかり、わたしどもは思っていたのでございます。ところが、この筑紫に猿沢の池があったのか、という驚きを覚えました。その上、この詞に合わせて舞う、ふりと全く同じ姿で、その池には竹や柳などの木の枝が横にのびて垂れさがつていたのでございます。それを目ざとく、娘の光寿(当時若翠わかみどり。のちに「光寿」を襲名)から指摘されまして、わたしもびっくりいたしました。まがうかたもなく、わたしどもの演じておりました『早舟』のふりは、ここのことを唄(うた)ったものだったのでございます。

けれども、一段とおどろかされましたのは、その神社の石段を登って、拝殿の中の絵馬を見たときでございました。それは山伏風の人が殿方や女官のような人々の前で舞を舞うている図柄でしたが、その舞の足の上げ方は、わたしどもの筑紫舞の『ルソソ足』と呼ばれる、その足の型だったのです。つまりわたしどもの『筑紫舞』ともおぼしき舞を、その人たちが舞うている図柄だったのでございます」

「その他にーー 」とわたし。

「博多からそこへ行く途中に『宝満ほうまん川』というところを通りました。その変った名前を見て、どこかで聞いたことがある、どこでやろ、と思うて、考えておりますと、検校の言わはりました話の中に出てきていたことを思い出したのでございます。

わたしがあるとき“筑紫のくぐつの人たちは、この舞をどんな人に伝えることにしていたのですやろか”と検校はんに聞きますと、“九州には宝満川というて、宝の満ちている川があるのです。宝とは子供です。そこに捨ててある子供を拾ってきて育てます。そして舞をその子たちに伝えるのです。みんな、九州の子です。九州以外の子は、『やる』というても、わたしたち、いりません”とキッパリした口調でいわれたのです。わたしは『九州の子』ではありませんから、その強い語気が何か奇妙に印象に残ったのでございます。そのときの川の名が、この川であったのか、と思いながら、帰り道に眺めたことでございます」

「菊邑検校とケイさんは、その後、どうされたのですか」とわたしは問うた。

「昭和十八年十月頃、わたしの二十二歳の頃、お二人は九州へ発(た)たれました。“もう、教えるべきものは、教えました”そうおっしやって。(末尾、「検校と別れる時の言葉」参照)それ以後、お会いしておりません。

昭和二十年の夏前の頃(四月頃か)、わたしの友達の木下(旧姓)登美子さんが御自分の用事で長崎に行かれたとき、長崎市内で偶然、検校をお見かけしたそうでございます。“こいちゃん(わたしのことでございます)とこにいやはった方じゃございませんか”と声をかけると、“そうでございます”という御返事。“今、何してはりますのん。”“他(ほか)にすることはございませんので、音曲を教えております”。“では、お大事に”といった応答で、そのまま別れたそうでございます(六月頃、聞いた話)。それから、音沙汰(おとさた)がプッツリ切れました。そのあと、長崎に原爆が落ちましたので、原爆でお亡くなりになったのではないかと思い、毎年その日をお師匠はんの命日としてお祀(まつ)りをいたしております」

後日お聞きしたところによると、九州の各地に滞在していた検校と父君との間に葉書や手紙の交信があり、そのとき光寿斉さんは検校あての書簡の「上書うわがき」を書かされたという。その宛名(あてな)で覚えておられるものに、次の各地名がある。「諌早いさはや」(長崎県)・「西彼杵にしそのぎ」(長崎県)・「球摩郡くまぐん」(熊本県)・「本渡ほんど」(熊本県)「(東か西の)臼杵うすき」(宮崎県)。

また光寿斉さんが、はじめ「〜様方、菊村様」と上書きに書いたところ、返信のとき、「わたしの名前を菊村と書いてありましたが、菊邑です」とあった。それらの通信は、検校の口述をもとに滞在当地の方が書かれたもののようで、「〜日、ここを発って、〜へ行かれます」といった、敬語形が使われていた、という。

また検校が神戸の家に滞在していたときは、切手を貼(は)って手紙を出すのを見たことはない。しかし太宰府の使者に書信のようなものを渡していたのを見られたことがあるという(そのための封筒を家から借りられたこともある由)。

ーそして、

「戦争が終りまして、昭和二十一年か二十二年のはじめ頃だったと思いますが、わたしが上の娘(光寿さん)を産むのに、父の実家の徳島へ帰っておりましたとき、神戸から手紙が回送されてまいりました。その封筒の表には発信人の名前がございませんでした。開けてみると、手紙はなく、新聞記事の切り抜きが一枚入っており、そこには『通称ケイさんが入水(じゆすい)自殺した』旨の、小さな記事が入っておりました。たしか、福岡県あたりの川だったように覚えております。太宰府から来ておられた使者の方のような、神戸のわたしの家に検校とケイさんがながらく滞在しておられたことを知っておられた方が、自分の身元を隠して、こっそりお知らせいただいたのではないか、そのように思うたのでございます」

※

今年(昭和五十七年)になって、三月はじめ、光寿斉さんからお電話があった。“思い出したことがあるので、お役に立つかどうか、申し上げます”とのことであった。全身を耳にした。

「大本教という教団がございますね。あの教団のことが戦時中、“不敬罪”とかで、大きく新聞に出たことがございました(大正十年に次ぐ、昭和十年の弾圧か ーー古田)。

当時わたしの家でも、このことが話題になり、みなでいろいろ申しておりましたところ、それまで黙って聞いておられた検校はんが、何気なくポツリとおっしゃったのでございます。“新聞に何と書いていても、真実というものは隠されていて分らないことが多いですよ”。みなが急に黙ってしまったので、母が場をとりつくろうように、“お師匠はんは大本教でっか”といいましたところ、“わたしは何教も信じてはいません。神や仏は全部わたしの親属です。わたしの隣に並んで坐っておられます。わたしは神社や仏閣の前を通るときは、したしみをこめて手を合わせています”と申されました。さらに母が“お師匠はんの信じてはるのは、どの神さんですやろか”と聞きますと、“高木の神です”とのお答えでした。わたしはそのときは“高い位の神さんのことやろか”と思うておりました。

その翌日、またこの大本教のことが家の中で話題になっていましたとき、このときもずーっと黙っていた検校はんが、突然『くらやみにてあさをまつ』と、唱えるようにつぶやかれたのでございます。そのお声はとても暗い感じでした。そのひびきには、ちょうど地(じ)をはうようなくらいものがございました。みんな白けて、しーんとしてしまいましたが、わたしは“お師匠はんは、さんかの一味かと思うていたけど、ちゃうわ”と思うたのでございます。それは、その頃わたしは、三角寛(みすみかん)の本などで見て、さんかとは明るくて躍動的なもののように思うていたからでございます」

わたしはやがて(昭和五十五年六月以来)、“裏をとる”作業へと没頭することとなった。それは、あまりにも“面白すぎる”話であり、また比類を絶する、重大な話でもあった。その真否について、どんなに慎重であっても、慎重すぎることはない、そのように思われたからである。

これまでは、わたしの研究対象は「文献」だった。それも古代史料だった。それが、今度はちがうのである。“現代に行われている舞”が対象だ。それだけに、そこに古代、それも弥生・古墳期の姿の反映を見る、という、そのような作業は、あまりにも無謀と危険に充ち満ちた作業のようにわたしには思われた。ゾッとするほど、今までのわたしの「常識の世界」を絶していたのである。

※

早速、朝倉の洞窟に向った。その秋のことである。旧友の堀内昭彦君(筑紫野ちくしの市在住)と読者の西俣康さん(福岡市在住)の応援を得て、西俣さんの車に乗せていただき、田主丸(たぬしまる)町役場に勤めておられる高山利之さんの御案内で柿原古墳に到着した。

聞いたとおりの高木神社、その祭礼ののぼりが立っていた日だった。鳥居から入って左側に廻まわると、古墳の横穴があった。この神社は古墳の頂上に神祠を祀った形で、その横合いにポッカリと横穴石室が開口しているのである。

「十三人立」が行われるには、わたしには“狭すぎる”ように思われたけれども、あとで光寿斉さんに確かめると、必ずしも舞台のように、いつも両側に拡がって行われたのではなく、名乗り手を中心に何人かずつ中央に立ち、また交替する、といった形で行われたという(柿原古墳群中の他の古墳は、すでに壊されたようである。それらにもまた横穴石室の類は存在したと思われる)。

琴・筑紫琴・笛・三味線・ササラ・胡弓・鼓(つづみ)などの楽器が使われた、とのことであるが、楽人と舞手は別人ではなく、さっき楽器を手にしていた人が今度は舞っている、といった風であったという。

また、あとで詳しくお聞きしたところによると、「十三人立」のうち、一人は「乙おと」、一人は稲穂のようなものを、ちょうど御幣のようにもち、従者が二人いた(この人たちは「国問い」はしない)。そしてもう一人が「朝倉(または高倉)の翁」、あと一人が“不明の翁”であって、思い出せない、という。その他は「七人立」と同じ。つまり“「七人立」の他に「六人の諸国の翁」がプラスされて「十三人立」”という形ではないのである。

洞窟の舞の日、三々五々、「十三人立」の人々が集まってくる間、少女の光寿斉さんは、いつも神戸へ来る使者の方から、話を聞いていた。

「(使者の方)“(向うを指して)あの人は、この前のときの宰領(さいりよう)はんでしたが、向うの山の奥で丸太の足場を組んでこの舞をやったとき、腰を打って怪我(けが)をされたんですよ。そこの方(かた)は、京都(の乙訓おとくに)から来た人ですが、公事(くじ)があるから、これがすんだら、すぐ帰らんといかんそうです”

あとでわたしが父に“『くじ』って何やのん”と聞きますと、父は“訴訟のことやろな。訴訟してはるんやから、かなりの人やな”というておりました。その人は上品なお人で、きれいな着物を着てはりましたが、そこで木樵(きこり)のような粗末な着物に着かえておいででした。その粗末な着物で『翁』の舞を舞われたのです」と光寿斉さん。(後記 ーーこの人の姓は「伊東」さん。)

わたしが「その粗末な着物は、京都からその人が持ってこられたのですか」と問うと、「いえ、そうではなかったようです。ハッキリは憶(おぼ)えていませんが、そのときの宰領はんが持ってきはったんではないかと思います」

「『宰領はん』というのは、何ですか」とわたし。

「そのときの舞をとりしきる人です。そのときの宰領はんとは、朝倉(高倉か)の翁を演じた方でした。何でも、宰領はんは、順番で、その宰領はんを祝うてあげるのや。それが『十三人立』や、と使者の方が言うてはりました」

最初、お会いしたとき、わたしは「十三人立」のことを聞きつめた。それは「三人立」「五人立」「七人立」に勝る、最高の位に立つもの、と思われたからである(「十三人立」以上の数はない、という)。光寿斉さんも、「十三人立」の詳細に答えられず、自分が「十三人立」そのものを伝えていないことを、改めて、しきりに残念がっておられる風であった。

ところが、その後、姫路でわたしは当の「七人立」を実見した(昭和五十五年十月五日、「西山村にしやまむら流、舞の会」姫路市文化センター大ホールにて)。

肥後の翁 西山村光寿斉

加賀の翁 光寿

都の翁 筑紫

難波津より上りし翁 若光寿

尾張の翁 和光

出雲の翁 右寿

夷の翁 佳光也

というメンバーで行なわれたその舞を、舞台正面の直前、いわゆる“かぶりつき”で見入っていたわたしは、不思議な感動を覚えた。身の内から何か“涙のようなもの”がこんこんと湧(わ)き出る思いがしたのである。わたしは平常その方面には皆目暗かったものの、それでも通常の“踊”や“舞”の類とは全く面目を異にした形式であり、むしろ「能楽」に近いムードをそなえていることが理くつ抜きに伝わってきた。それはまさに古い奉納舞楽の様式をそなえていたのである。

その夜、姫路郊外に泊ったわたしは、深夜まどろむ中に一つの発想をえた。そして翌朝、光寿斉さんに電話したのである。

「『十三人立』のことですが、それが最高のものではなくて、『七人立』の方が最高のものではないでしょうか。」

(光寿斉さん)「・・・・・・・・」

「なぜかというと、第一に、菊邑検校は神戸を去られるときに、“もう教えるべきものは教えました”といって去って行かれた、とお聞きしましたね。また例の雑草や虫を食べても生きたいか、という、お宅の問いに対して、“もうわたしは抜け殻です。そんなことまでして生きのびたいとは思いません”という御返事があった、とお聞きしましたね。ところが、もし『十三人立』が最高だとすると、“最高のものを教え残した”ことになりますね。すると、先の言葉と矛盾します。そして昨日『七人立』を拝見して思ったのですが、まことに奉納舞楽、いやむしろ宮廷舞楽ともいうべき荘厳な趣をそなえていました。それに対して『十三人立』の場合、『乙おと』が登場して、男女の艶物(つやもの)めいた仕草を展開する、というのは、どうも異質なもの、といった感じがするのです。『三人立』や『五人立』も、『七人立』と同じタイプですか。艶めいた仕草などないのですか」

(光寿斉さん)「全くありません」

「では、やはり『三人立』『五人立』『七人立』が正規の舞、奉納舞楽であって、それで終りなのですよ。『十三人立』はそれに対する、プラス・アルファだと思います」

(光寿斉さん、やや沈黙のあと)「・・・そういえば、洞窟(どうくつ)の『十三人立』の舞のとき、使者の方が、“この舞は、そのときの宰領はんの御苦労をねぎらうて、お慰めするものです”というてはりました。そして『十三人立』というても、それは最初のうちだけで、それが一段落すむと、あとは『七人立』になるのです。・・・・・そういえば、おっしゃる通りかもしれません」

永年のうっくつのとれたお声が、終りにひびいてきたのである。

※

わたしは朝闇神社へ向った。朝倉が朝闇(あさくら)と書かれ、音で「ちょうあん」と読まれ、やがて「長安」とも当て字された。そのことは「鉄屋は長安寺にあり」という『日本書紀』の欽明(きんめい)紀の一節をめぐって、すでに書いたことがある。この地が九州王朝の中枢領域に属していた、その証明の一齣(ひとこま)であった。

鳥居前、右手に「猿沢の池」という表示板があり、奈良の、あの猿沢の池とは似ても似つかぬ小さな池だったが、ひっそりと落ち着いたたたずまいをそなえていた。

石段を登った、どんつきが拝殿。内側の手前に問題の絵馬。下手中央に近い、樵夫か山伏のような恰好の男たち、その中で足をあげて舞う人物の軽妙な姿、それは例の「ルソン足」であろう、印象的な形姿だった。だが、画面全体の複雑な構図に驚いた。画面の向って右手中央には、酒盃(しゅはい)を傾けつつ、その舞を見ている“殿様”、そのまわりを数人の女官がとりまき、彼女等は美しい衣の姿だが、彼女等や団扇(うちわ)をもった者(男)に囲まれた“殿様”は、蓬髪(ほうはつ)、酒呑童子(しゅてんどうじ)のような、ざんばら髪なのである。「わたしたちは年に一回、高貴な方の前でこの筑紫ぶりを舞うと、一生遊んで暮せたものです」。あの“庭男”に身をやつしていた「鼻欠け」の達人は、検校にそう語ったそうであるが、この蓬髪の人が、果してその高貴な人なのであろうか。

画面の左上には、峨々(がが)たる岩山がそびえ、明らかに山伏姿の男たちが何人か出て来つつあり、女とおぼしき人物がそれを出迎えている。これは一体、何を意味するのであろうか。画面の右下には、美少年、あるいは美少女とおぼしき人物が、威儀正しい紅衣と白袴(しろばかま)姿で、“殿様”に長い柄杓(ひしゃく)で酒を注(つ)ごうとしている。そして右隅には、何人かの“坊主”がいて、「フン!」と、これらの光景に対して露骨に“ソッポを向く”仕草が描かれているのである。これは一体、何を意味するものであろうか。

このように当の画面は、複雑かつ興味深い趣向に満ちており、描いた人々、これを見た人々には、それらが何を意味するかが当然“わかった”のであろう。天保(てんぽう)四年(一八三三)の奉納である。しかし、わたしたちには、この“絵解き”をする能力(ちから)がすでにない。

そして注目されること、それは画面の右手上方は洞窟もしくは岩屋の入口をしめすごとき図柄が描かれてあり、この舞は“洞窟の中で”あるいは“洞窟の前で”舞われていることを示唆する風情だったことである。

この点、土地の周密な絵馬研究家、鶴田多々穂さん(朝倉町役場勤務)のお教えによって、わたしが新たに“見出し”た、近くの宮野神社の絵馬では一段といちじるしかった。嘉永(かえい)三年(一八五〇)の献納であり、“傷み”のはげしい絵柄だったが、それでも、山伏のごとき男たちの舞は、洞窟の入口のごとき堺を前にして舞われていることがしめされていた。その前で見物しているのは、“白衣赤袴の殿様”(蓬髪か否か削落で不鮮明)とまわりの女官たち。“殿様”が大きな酒盃を手にしているのも、朝闇神社のものと基本的に同じ図柄である。ただ遠方の岩山の状景や“坊主たち”の姿などは、こちらにはない。

こちらの特徴は、舞を舞っていない、山伏風の男たちが、近所の者らしい百姓たちに山海の珍味とおぼしき御馳走(ごちそう)をすすめていることである。中には、帰ろうとする百姓の裾(すそ)を押しとどめて、馳走にあずかるようにすすめているていの、山伏めいた男もいる。

この百姓と山伏めいた男、という図式について、柿原(かきばる)古墳のそばの農家で聞いた話をわたしは思い浮かべた。

その家は、先の高木神社の氏子であり、主人はその世話役であった。その方は六十代だったろうか、昭和十年代後半は外地へ戦争に行っていた、という。出かけるとき、当時日本列島の各地で行われていたように、彼もこの高木神社で武運長久の祈願をしてもらって、出征した。しかし、戦争は敗(ま)けた。無残な敗戦だった。帰還してきて彼はふたたびこの神社の前に立った。“こんな神、何の役にもたたんかった”。そう思うと、いきなり斧(おの)を持ち出してきて、この山(柿原古墳)の神木を一つ一つ切りはじめた。そして全部切りたおしてしまった。

「今、生えている木は、そのあと、生えた木ですわ」。温厚な顔の、その主人はこのように語られた。

数年前、そのお宅から江戸時代頃の文書が発見され、このあたりの家々が豊前・豊後の修験道の神社に属していたことが分ったという。「そこで、近隣そろって、お参りに行ってきました」といわれる。ここに“山伏と柿原古墳群の農民”との間柄がほの見えるようである。またこの高木神社には、例の「わんかし伝説」がある、という。農家で婚礼などでおわんなどがたくさん必要なとき、「お願いします」と祈っておくと、やがてずらっと一式の御膳(ごぜん)が並べられていた、というのである。 ーーこれも、この地帯にかつて山伏集団がたむろし、その拠点としていた、その証跡かもしれない。

これらの絵馬に現われる山伏風の男たちは、「中世」もしくは近世の九州に勢威を占めた山嶽信仰の修験者たちをしめすものであろうか。この男たちの舞と筑紫舞とのかかわりは何か。彼等こそ筑紫舞の主役なのか。それとも花から花へと花粉を運ぶ蜜蜂(みつばち)のごとき役割を舞うているのか。一切、杳(よう)として不明の霧につつまれている。従来の芸能史の本のぺージをめくってみても、それらを解き明かすことはできない。

ただたしかなこと、それは菊邑検校の伝えたという筑紫舞、それと同じようなルソソ足、同じような服装(山伏か樵夫風)、同じような洞窟内(あるいは前)の舞 ーーそういう伝統がこの筑紫の地に、江戸時代にもまた行われていたこと、あるいはその伝承が江戸時代に絵馬として描かれていたこと、その事実をわたしは確認することができたのである。

なお一点付記する。

わたしの背より高いところにある朝闇神社の絵馬を、精密に熟視し、かつ写真に撮るため、梯子(はしご)を借りようと、裏の果樹畑で働いておられた土地の方(農夫)に声をかけたところ、快くお貸し下さった上、当方の質問に答えて、次のように率直に話して下さった。

「あの絵馬にぽつぽつと、あちこちくっついている泥のかたまりは、わたしが子供のときつけたもんです。蜂にぶつけようとして、泥をかためて投げつけたところ、ついたんですわ」

この泥土が(十分な注意のもとに)とりのぞかれれば、図柄は一段と鮮明になるであろう。慎重、かつ手厚い保存を当地や県の文化財関係者にのぞみたい。

※

わたしはひとり筑後川の流域を筑紫舞探究のために遍歴した。“琴の寺”として有名な善導(ぜんどう)寺(久留米くるめ)、“舞楽の神社”として著名な玉垂宮(大善寺だいぜんじ)等。だが、どこにもわたしの求める“筑紫くぐつの舞”は現存していなかった。“噂”さえ消えていた。

その代り、某神社で遭遇した挿話は興趣が深かった。この神社には由緒正しい、「中世」以来の文書が保存されてあり、代々藩主の保護、その格式の高さが疑うべくもなく、しめされていた。京都から菅原道真が流されてきたとき、その随伴者が能楽を伝えたとの伝説。喜多(きた)流である。

神社の社家、つまり宮司の家は世襲、それと共にその能楽の家も世襲であった。一子相伝、家の長男にのみ、その伝統の技法を伝授する習わしであった。脈々として宝統は伝来されてきていたのである。

それが“絶えた”のが、敗戦によってであった。あの経済混乱の時代、能楽の家の当主は、代々伝統の能楽面や貴重な文書類を“売り食い”に使い果していったという。混乱は経済だけでなく、精神にまで至っていたのであろう。長男も家業を棄てた。当主は晩年、神事のさい、舞うには舞うたが、ただ口をもぐもぐさせるだけで、詞(ことば)は聞きとれなかった、と、氏子の中の世話役の方がいわれた。そばで「いや、あれは、忘れてしもたんですわ」と、能楽の当主と幼時より、遊びも学びも共に育ったという宮司家の当主がいわれる。「みんな“売り”に出しよったから、わたしが行って無理矢理とってきたのがこれですわ」といって並べて下さった文書や舞楽面。見事なものであった。「中世」文書には、親鸞研究のとき取り組んだ経験のある、鎌倉や室町文書の面影がくっきりと見えた。まがう方もない本物である。舞楽面も、残されたものから、“売られたもの”の秀逸さが惜しまれるていの、作品であった。

そのような「物」と「心」の荒廃の中で ーーあの敗戦時の“絶望的”な混乱を知る人なら、誰しもこの名流の能楽者の心裡を“笑い”えないであろう。ーー 口をもくもぐさせ、忘れた詞の切れはしを口ずさみつつ、舞いに舞いほうけていた、伝来の能楽家の当主。その舞い姿は、一幅の、歴史の“生き証人”というべきではあるまいか。あの敗戦によって、“生真面目きまじめ”に、“伝統”に生きてきた日本人が、その“生真面目さ”のために、心の心棒に与えられた、その無明(むみょう)の傷の深さの。

思えば、これは歴史の陽光を浴びていた人々のこうむった“悲劇”の証言である。

これに対して、いわば歴史のうすぐらい裏街道、あるいは人目を避けた洞窟の中、あるいは人知れぬ奥山の丸太組み舞台、そのような暗い裏場にありつづけた“筑紫くぐつの舞”は、鼻欠けの人の語る「地獄行き」への恐れと、盲者と唖者(あしゃ)の二人ぼっちの執念、薄倖(はつこう)の障害者たちの必死の伝授の糸によって、敗戦の境目をしぶとくも生きのびて今日に到達していたのである。

ホームページ へ