『吉野ヶ里の秘密』 へ

『古代の霧の中から』 へ

『よみがえる九州王朝』 へ

古田武彦

クイック・リターン・トゥ・吉野ヶ里。

縄文という名の、古代工業列島だったこの島に、ふたたび高度の工業文明が花開いた。今回は、西から“上陸”した金属器文明。その最高度のノウ・ハウが、ここ吉野ヶ里に存在していた。その時期はいつか。

この「時期」の問題は重要だ。吉野ヶ里問題の、一つのポイントといっていい。そしてやがては、「邪馬台国論争」の秘密を解く、メイン・キイ(主要な鍵)ともなっているのだ。じっくり、これと対面しよう。

三国志は、三世紀の成立。西晋(せいしん)の史官、陳寿(ちんじゅ 二三三〜二九七)の代表作。彼の没後、西晋朝の「正史」(朝廷が公式に認定した歴史書)とされた。その中味は魏志・呉志・蜀志の三つ。

中心は、魏志。西晋朝は、魏朝(ぎちょう二二〇〜二六五)をうけついだ王朝だからである。(平和的に、前の王朝をうけつぐことを「禅譲ぜんじょう」という)その魏志の最後、しめくくりの位置にあるのが倭人伝だ。

景初(けいしょ)二年(二三八)、倭国の女王、卑弥呼(ひみか)が魏朝の都、洛陽に使者を送った。その“おかえし”として、正始(せいし)元年(二四〇)、中国側の使者が倭国へやってきた。そして卑弥呼に会って、中国(魏)の天子、明帝の詔勅(しょうちょく)を渡した。その詔勅の一部、かなり長い文章が倭人伝に載(の)っている。

卑弥呼もまた、感謝の手紙(中国側はこれを「上表文」と呼ぶ)を、魏の使者に託(たく)して、魏の天子にとどけてもらった。(魏の使者は、帯方郡〈たいほうぐん ソウル近辺か〉の役人。建中校尉(けんちゅうこうい)という役職をもつ梯儁(ていしゅん)という人。時の、帯方郡の最高長官〈太守たいしゅ〉は、弓遵 (きゅうじゅん)。前の景初二年のときは、劉夏(りゅうか)が太守だったが、変わっている)

その後、何回も、魏朝の出先機関である、帯方郡から使者が倭国へやって来た。正始八年(二四七)には、帯方郡の太守の王[斤頁](おうき)の役人、塞曹掾史(さいそうえんし)という役職の張政(ちようせい)たちが倭国へやってきている。

王[斤頁](おうきん)の[斤頁]は、JIS第四水準、ユニコード980E

そして、 ーーこれも大事なことだが、ーー 西晋朝の泰始(たいし)二年(二六六)、卑弥呼のあとを継いだ女王、壱与(いちよ)が、倭国の使者を西晋朝の都、洛陽へ送っている。その絢爛(けんらん)たるプレゼントの品々が、倭人伝の最後、つまり魏志の最末尾を飾っている。

因(よ)って台(洛陽にある、天子の宮殿および中央官庁。ここは西晋朝)に詣(いた)り、男女生口(せいこう)三十人を献上し、白珠五千孔・青大句(こう 勾)珠(しゅ)二枚・異文雑錦(いもんざつきん)二十匹を貢(こう)す。

このとき、三国志の著者、陳寿は、西晋朝の史官、つまり歴史官僚だった。二十八年前、前代の魏朝に、もたらされた「卑弥呼の手紙」を彼は読んでいた。そしていま(泰始二年)、「壱与の使者」に、直接会っているのである。

天子は、儀礼上“会う”つまり、謁見するだけの“仕事”だけれど、陳寿はちがう。直接、対面して、いろいろと問いただし、倭国の実情を確かめる。それが任務だ。「朝廷の記録官」たる、史官としての実務である。

一方、彼の手もとには、直接、倭国へおもむき、倭の女王たちに会い、そして帰国後、朝廷に報告された、公的な、帯方郡からの報告書、これがあった。

これらの記録や実見経験をもとにして、倭人伝は書かれた。

一回、倭人伝を読めば、わかりきったことを、くどくど書いた。(ただし、「泰始二年」という年時は、別史料)なぜか。

倭人伝は、そのときのことを、そのときの人が書いた。いわゆる「同時代史料」。しかも、役人が何回も往復して、その結果の公的な記録、それにもとづいている。そのことをハッキリとしめしたかった。

何回、倭人伝を読んでも、むしろ、読めば読むほど、この肝心の点がぼやけて、自分に“都合の悪い”個所を、「倭人伝はかならずしも信用できない」などと、子細(しさい)ありげに“のたもう”て、“手直し”する、あるいは“まともに”うけとらない、そういうことにならないために。

いや、大部分の「私心」なき読者には、まったく失礼な話。だが、いまから問題にするテーマに、これは大切。議論の土台だ。

これに対する、日本の考古学。倭人伝の時代に当たる、弥生時代。東京都の文京区、東京大学の構内から出土した土器から名がついた。そこが弥生町だったからだ。(発見者E・S・モース)

その時期は、紀元前三〇〇年から、紀元後三〇〇年まで。その中で、前期が〈前三〇〇〜前一〇〇〉、中期が〈前一〇〇〜後一〇〇〉、後期が〈後一〇〇〜後三〇〇〉だという。考古学の泰斗(たいと)、杉原荘介(そうすけ)氏の『日本の青銅器時代』(中央公論美術出版刊)でのべられた「編年」、つまり“年代当て”だ。

ここで大事なこと、それは「前期 ーー 中期 ーー 後期」という“分け方”は、前後関係だ。土器の形式をこまかく観察して、その「前後」を考えてゆく。この分類の技術については、日本の考古学は、世界でも「冠かんたる」もの、つまり、抜群の技術をもつ。すくなくともその一。わたしには、そう見えている

だが、問題は、次の点。それぞれが西暦の何世紀に当たるか、この「年代当て」に対しては、わたしは疑問をもってきた。何回も、それを書いてきた。しかし、例によって、“お高く”とまった考古学者たちは、わたしのような「ど素人」には、応答しなかった。だが、吉野ヶ里がいま、「応答」を迫っているのだ。だが、順を追って、のべよう。

わたしは、念のため、近畿へ行き、考古学の編年観を確認した。橿原(かしはら)考古学研究所の寺沢薫(かおる)さんなど。かつて同志杜大学の森浩一さんにすすめられて、大学院の学生に話をさせていただいたとき、寺沢さん御夫妻とも、学生だった、という。いまは、御夫妻とも、すぐれた考古学者だ。地をはうような努力で、歴年、唐古・鍵遺跡にとりくまれ、今はまた、巻向(まきむく)石塚古墳にとりくんでおられる。

また、茨木(いばらぎ)市の縄文水田を発掘し、学界に報告された宮脇薫さん、岡山大学で近藤義郎(よしろう)教授の薫陶(くんとう)をうけられた、理学部出身の西博孝(ひろたか)さん、こういった方たちにも、お聞きした。

その結果、分かった。今でも、杉原編年は、ほぼ“支持”されている。というより、いろいろ模索した結果、またそのへんに、いま、もどっている。

ただし、上限(前三〇〇年)と下限(後三〇〇年)については、人によって異論がある。たとえば、上限を「前二〇〇年頃」においたり、下限を「後二〇〇〜二五〇年頃」においたり、といった風に。

だから、問題の三世紀は、杉原編年では「弥生後期後半」だったが、最近では「古墳前期前半」に当てる人もある、というわけだ。

ゴチャゴチャいってると、分かりにくい。そうだ。ズバリ行こう。

まず、分かりきったこと。日本列島の地下から出るもの、つまり出土物が、大体「西暦」の何世紀、何世紀に合う。こんなはずはない。“目見当”にすぎぬ。これは、考古学者をふくめ、誰一人、異論のないところ。

問題は、その“目見当”が合っているか、どうか、だ。

つまり、「考古学の編年」などと、いかめしいことをいってみても、これは「一つの仮説」。絶対、というわけにはいかない。 ーーこの当たり前のところが、大事。

先の「三国志ができたのは、三世紀」という話とは、ちがう。こちらは、「仮説」ではない。記録された「事実」なのだ。

今回、吉野ヶ里のもった意味、それは、弥生前期から、中期・後期、さらに古墳初期と、時間帯が「縦」にズーッとつづいている点にある。

しかも、それが、空間的に、つまり「横」に現わされている。

と、いっても、すぐには分かるまい。今から説明しよう。

先の六二、六三ぺージの図を見てほしい。

(一)吉野ヶ里遺跡の中心、それは墳丘墓。この中の甕棺(みかかん)は、弥生中期 。(中心の巨大甕棺は、「中期中葉」とされる宇木汲田(うきくんでん)式。他は、「中期後半」とされる須玖(すぐ)式)

(二)他の甕棺も、ほとんど弥生中期。(全体で、約二千三百個。うち、前期は若干、後期は三百個)

(三)内濠(うちぼり)の中の住居跡(B)は、ほぼ弥生後期。ほとんど未発掘の住居跡(A)は、中期末より後期初頭とされる。(ただ、後者は、農業によって破壊され、今後も、発掘、確認は、容易でない模様)

(四)外濠(そとぼり)は、弥生中期にはじまり、後期に完成。(中期に一回掘られ、後期に再び掘られた、ともいう)

右の「中期」と「後期」が、まったく“別の時間帯”をしめす、としよう。(これが、従来の編年の立場だ)

とすると、まず、中期の「時間帯」。

北端部に、頂点をなす墳丘墓、そして参列甕棺などが作られた。しかし、外濠も、内濠も、集落(住居跡)も、まだ作られていなかった。これが第一段階。

そのさい、奇妙なことに、のち(後期)に作られるべき集落(住居)部分は“空地”になっていたことになる。

もっとも、一般的には、この当時(中期)は、ここにもやはり「甕棺群」があって、のち(後期)にそれらが“破壊”されて「住宅地化」した、ということも考えられよう。

しかし、いまのところ、そのような痕跡はないうえ、「当地の甕棺墓地」を神聖視し、それに“仕える”ような形で存在する、内濠の中の集落の人々が、そんな「墓地破壊」を本当にしたか。大いに疑わしい。一般論をここにもちこむのは、危険なのだ。

以上が、中期の、中葉(ちゅうよう)から後葉(こうよう)にかけての状態。(中期末には、Aの住居跡群ができはじめたこととなろう)

ところが、奇怪なのは、次の後期。

“空地”だった「住居用の空地」に、人が入りはじめた。はじめ、(中期末より)A“空地”へ、次いで、B“空地”へ。

そして、外濠を「完成」しはじめだ。中期から“作りはじめ”られていたものを。

あるいは、すでに、中期に作られていたものを、もう一回掘りかえしはじめた。

こんな状況は、何か変だ。いろいろ、理屈はつけられるかもしれないけれど、どうにも“自然”でない。

読者は、そう思わないか。

最初にも、のべた、「環濠集落」という言葉。これは、はじめにのべたように、住居(集落)を「濠ほり」で囲んだもの。

ところが、この吉野ヶ里は、本当は「環濠集落」ではない。「環濠、墓地・集落」だ。略して「環濠墓落」といってもいいだろう。それはいい。よくないのは、左の“手順”だ。

最初は、墓地だけ。あとで、住居が入りこむ、墓地のどまん中に。こういう話があるのか、どうか。

しかも、この住居は、けっして“他に住むところ”なく、墓地へと、不法侵入をはかったような、ふとどきな輩(やから)ではない。

とんでもない。彼等の生活の「中心」は、まさに「墓地」にあった。

墳丘墓という、最大の墓地、それを“とりまく”、否、前後に参列する甕棺群、これらを意識し、とり巻く形で、一大外濠の流れが形造られている。これは、しっかりと、この吉野ヶ里を見つめるかぎり、疑いえぬところ。

だのに、最初は、その「人間の集落」はなかった、とは。いくら、墓地が大事でも、墓地だけを一大環濠で囲む、そんなことが考えられようか。何か、変だ。

そのうえ、問題は、墳丘墓前の祭祀遺跡。例の階段(土)、鳥居、焼け土、そして外部(階段から西南へ)の出入口(外濠)につらなる参道。

ここには、中期の土器があった。しっかりと“鎮座”していたのである。

では、後期の住居(A及びB )の人々は、これを“用い”なかったか。そんなことはない。なぜなら、この参道のつづく、外濠は、後期に「完成」された、あるいは「再完成」(再掘)された。後期に存在したこと、いままでに“動き”はない。発表の変動はない。

とすれば、「住居跡は、後期。墳丘墓などは中期。時期がちがうから、関係はない」などと、“切りはなした”議論は、やっばり不可能。それが“見えて”きたのだ。

ここで、わたしの立場をのべよう。すでにのべてきた。あるいは講演会で、あるいは著作で。それを、今回、まとめてみた。

まず、「共存」の原理。

弥生中期から後期へ移る。 ーーこれは、一体どういうことか。具体的な話、じっさいのところ、だ。

最初に、新しい「後期の土器」が中期世界のまっただ中に現われる。そのとき、後期が一、中期が九、といった割合。

ところが、「後期の土器」がふえ、三、従来の「中期の土器」が七、こういった割合になる。

やがて「後期」五、「中期」五、と、両者の割合が半々となるときが来る。

そのうち、事態は逆転。

「後期」が七、「中期」が三。

「後期」が九、「中期」が一。

そしてやっと「後期」ばかり、のときが来る。

しかし、その頃には、もう、次の「土師はじ器」(古墳時代の土器)との間に、同じ「共存」関係がはじまっているのではあるまいか。

以上の“推移のモデル”で分かるように、同じ時間帯に、「複数」ないし「多数」のタイプ(様式)の「共存」すること、むしろ通常の姿、人間の世の原則ではないか。わたしにはそう考えられる。

面自い話を紹介しよう。

わたしは、博多へ行った。この町へは、もう何回来たかしれない。美しい町だ。ラーメンも、魚もおいしい。

地元の「ヤマタイ国研究会」「九州王朝文化研究会」(橋田薫かおるさん等)のお招きなどで講演もしばしば。

その都度(つど)、というほどでもなく、時々行くところがある。福岡市立「金隈かねのくま遺跡」展示館。博多区。いわば、博多のどまんなか。そこには三百四十八個の甕棺群をもつ、墓地がある。その上に、東京ドームのように(ずっと小さいけど)屋根をかぶせて、年中無休。甕棺の生態が分かる。「生態」などといっては、失礼か。本物の骨、女性人骨などが、甕棺の中に収まったまま。(模造の人骨もあるから、管理の方にお聞きください)

さて、何回目かのとき。そこへ行くためにタクシーに乗った。もちろん、博多のタクシー。ところが、運転手さんは、この遺跡を知らない。市の「広報不足」か。

「それは、何ばするとこ、ですか」

「甕(かめ)の中に、人の骨が入れてあるんですよ。甕(みか)棺といいますが、ね」

「ああ、甕棺ですか。あれなら、家(うち)にもありますが。何が珍しゅうて、あげんなもん、見なさると、ですか」

何か話が変だ。

「うちのおじいさんのときは、その甕棺に入れるのん、見ましたもんね。わたしが、子供んときでしたばい。おやじのときは、甕棺ば、なかった、とです。昭和二十二年の、敗戦のときですもんね。甕棺ば、作る、人がおらんかった、とです。

しようがなかけん、木の棺ば、入れました。木棺ですたい。だけんど、やっばり、甕棺ば、入れ直さにゃ、落ち着かんごと、気がしとるですけんね。成仏できん、と、ですたい」

事態が、ややのみこめてきた。意外だ。

「えっ、お宅の御出身地は、どこですか。その、おじいさんやお父さんのいらしたところは」と、わたし。声は、せきこんでいたかもしれぬ。

「壱岐(いき)ですたい。対馬(つしま)の、こっちですね。代々、壱岐に住んどりますたい。今は、わたし、博多へ来ちょりますが、また、壱岐へ帰りますばい。そう思うとると、です」

根っからの壱岐人。

「甕棺へは、どんなにして葬るんですか」とわたし。

「あれに入れて、穴ば、沈める、とです。それを、みんなして、身内の者、みんなして、左へ三回、右へ三回、まわると、です。子供んときやけん、ようは、おぼえちょらんが、そないなごと、ありましたな」

フーッと、ため息をついた、わたし。

古事記の国生み神話の冒頭で、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)、伊邪那美命(いざなみのみこと)が、天(あま)の御柱(みはしら)をめぐって行なう儀式、あれだ。あれが、二十世紀にも、壱岐島には、生きていたのだ。この運転手さんは、こんな古典の話など、馬耳東風(ばじとうふう)よろしく、気にもかけていない風であったけれど。

そしてわたしが、かねてより、この国生みの原点をなすところ、いわゆる「高天原」領域と見なしてきたのは、何を隠そう、この壱岐島なのであった。(古田『盗まれた神話』参照)

記・紀神話は、遠い大和で、天皇家の史官が、ずーっと後の六世紀以降に、“デッチ上げた”お話などではない。いわゆる「造作」ではない。

ここ、筑紫の地、あそこ、壱岐の島で、弥生時代に実際に“語られていた”話だ。わたしの、この年来の主張が、ここでも“裏づけ”られた思いだった。

それはともあれ、いまの問題。

生きていたのは、神話だけではない。甕棺もまた、生きていたのだ。壱岐の島の中心をなす弥生遺跡は、有名な原の辻(はるのつじ)だ。ここには、弥生前期から中期、後期と、連綿と甕棺墓が連続している。(福岡市教委、塩屋勝利しおやかつとしさんによる)

だが、弥生だけで「終わった」のではない。さらに連綿と、二十世紀の今日まで、悠久ないのちを、生きつづけていたのだ。いいかえれば、日本列島内において、「古き甕棺墓制」は、他の種々の墓制と、「共存」している。 ーーそれが、まがうかたなき事実だった。

これは、極端な例かもしれないけれど、ある時期まで“古い様式”、その直後から、スッカリ“新しい様式”。人間の歴史とは、そんな進み方をするものではない。この真理を頑固に立証する生証人(いきしょうにん)。それが壱岐島の甕棺である。(右の塩屋さんも、壱岐島の出身で、九州大学考古学科卒。壱岐島の甕棺葬の存在を再確認してくださった)

さて、もとにもどる。“旧様式と新様式の「共存」”これは、例外ではない。本道だ。原則なのである。

わたしたちの周辺を見よう。日常生活だ。たとえば、台所をのぞいてみる。瀬戸物、つまり焼き物がある。ガラス容器がある。クリスタルのワイン・グラスも。(いや、これは、わが家には、なかったか)またアルマイトの湯わかし。塩化ビニール系の容器。分かりやすく、材質で分けてみても、いろんな素材がある。

これらは、「前後関係」をただしてみれば、たやすく「編年」できよう。焼き物は古く、塩化ビニール系は新しい。その間にーー 。と、いった具合だ。同じ、塩化ビニール系でも、何年も前のスタイルから、最近のスタイルまで、よくも、こんな狭い台所に。と、あきれるくらい、所狭しと ーー本当に狭いのだ。ーー 並んでいる。残念ながら、たいした値打ち物は見当たらないけれど。

というわけで、これは見事な「共存」。材質も、様式も、“古いもの”“新しいもの”が、一緒に、この平成元年、一九八九年の台所で「共存」しているのだ。

おそらく、どの方のお家の台所も、大差なし。昨年から今年までの、一様式容器で統一。そんな御家庭は、少ないのではあるまいか。

とすれば、やはり、「共存」。「共存」こそ原則だ。「単存」、つまり、単一様式だけ、というほうが例外なのだ。

こう考えてみると、先の杉原荘介モデルのように、「弥生前期」は、“B・C三〇〇からB・C一〇〇まで”。「弥生中期」は・・・・・、といった、「絶対年代」(西暦等)への、単線的な“当てはめ”が、いかに危険か、が知られよう。現実に“合わない”のだ。

この「共存」問題を、わたしは「編年の一般原則」と考える。

次は、「編年の特殊原則」。

言葉はむつかしいけど、ことは簡単。

現代のわたしたちの生活の中で、「骨壼こつつぼ」を見てみよう。たいてい焼き物だ。わたしは、アルマイトや塩化ビニール系の「骨壷」など見たことがない。鋼鉄製、さびない金属製なども、あまり見ない。なぜだろう。

ところが、一方。日常生活の台所のほうは、先にのべたように、「共存の大海」だ。これは何。

思うに、答えは一つしかない。日用品と骨壼とのちがいだ。

前者には、新しい様式が次々侵入し、「共存」する。

しかし、後者は、保守的なのだ。なかなか、「新様式」になじまない。そういう性格の用途なのだ。つまり、用途によって、「旧様式を保存する」傾向の強い世界と、「新様式をうけ入れやすい」日用品の世界とがある。そのちがいだ。これが「共存」の「特殊原則」だ。

この二つの原則から、吉野ヶ里を見てみよう。同じ「全体」としての遺跡の中に、「弥生中期」と「弥生後期」が「共存」している。分かちがたく「共存」している。杉原モデルからは、なんとも、支離滅裂。

しかし、今のべた「共存の一般原則」から見れば、何の不思議もない。

そのうえ、「甕棺」とは、“骨壼”だ。“大きな骨壼”だ。保守性が強い。だから「弥生中期」なのだ。

だが、「集落」つまり住居は、日用品の世界。「弥生後期」へと、すでに移っている。これが「集落 」。中間形態が「A集落」のようだ。

わたしの仮説、それは吉野ヶ里が裏書きしていた。そして吉野ヶ里は、従来の「杉原モデルの非」を立証していたのである。

次の、重要な原則、それは「シュリーマンの原則」だ。

シュリーマン(一八二二〜一八九〇)は、ドイッの探究者。幼少のとき、父から与えられた、トロヤ落城譚(たん)の挿絵(さしえ)に感動した。ギリシャの吟遊詩人、ホメロスの叙事詩『イリアス』『オデュッセイア』の幼少年用の本である。

彼は決心し、公言した。「僕は、トロヤヘ行く」と。

大人たちは笑った。「あれは、お話だよ」と。当時のヨーロッパの学界、そして教養世界の常識に、大人たちは従っていた。

「『イリアス』『オデュッセイア』は、詩人の空想の産物。歴史事実とは関係がない」これが常識だった。

だが、シュリーマンの女友達、ミンナはちがった。当時、彼女は八歳。彼女と姉のルイーゼは、シュリーマンを支持したのである。

彼は、逆境の中で、数々の商売を経(へ)めぐったのち、ロシアの毛皮商人として産をなした。そして四十六歳。彼は、いっさいの商品を金にかえ、トルコに向かった。

そして一八七二年、五月末、スカマンデル河のほとり、ヒッサリクの丘から、トロヤの古代都市の発掘に成功したのである。

きわめて単純な方法論。『イリアス』の語るままに、そこを求め、そこをえたのだ。これが、シュリーマンのなしとげた、仕事だ。

この仕事の意義、それは次の一点につきる。 ーーいわく、「文献の語る記述と、考古学的出土物との一致」これだ。

西欧の古典学界、西欧の考古学界が看過していたもの、その一点を、シュリーマンは突いた。B・C八○○年のホメロスが、B・C一二七〇年頃のトロヤ戦争を歌った。それが『イリアス』。シュリーマンは、それを一字一句信じ、トロヤの遺構に到達した。(シュリーマンは、九層の遺構中、第二層が、『イリアス』のトロヤだと考えたが、後の研究者によって、第六層ないし第七層Aがそれに当たっていたことが判明した)しかし、ことの本質は、右の一点だ。

いま、わたしが、この著名な挿話を書いたのは、なぜか。ほかではない。四、五百年前の事件、トロヤ戦争を歌った『イリアス』さえ、真実(リアル)だった。

まして、三世紀の日本列島のことを、三世紀の中国の史官が記録した、この三国志の魏志倭人伝の記載が、日本列島内の考古学的出土事実と、一致しないはずがあろうか。 ーーこれが、吉野ケ里のしめした回答。城柵も、楼観も、合致したのだ。だがーー 。

だが、問題は、次の点だ。

三国志の魏志倭人伝には、さまざまの「物」の記載がある。たとえば、「銅鏡百枚」。たとえば、「中国の錦」。たとえば、「倭国の錦」。たとえば、「矛」。たとえば、「骨鏃こつぞくと鉄鏃てつぞく」。たとえば、「五尺刀」等。

これらが存在する時間帯、集中している時間帯、それは、他でもない「弥生中期」だ。

だが、考古学上の「定説」たる「杉原モデル」では、三世紀は「弥生後期」。その中の「後半」だ。(最近では、「古墳期前半」説もある)

同時代史料たる倭人伝の記載と、日本列島の出土事実とは、「一致していない」のだ。すなわち、「シュリーマンの原則」は、日本の学界では、“否定”されているのだ。これでいいか。 ーーわたしは、「否ノン!」と答える。

ところが、いま、わたしの提起した「共存」の原則によれば、この矛盾は解消。なぜなら、「弥生中期」と「弥生後期」は、「共存」しているからだ。

「これは、弥生中期だから、倭人伝の時期ではない」今までの、考古学の「物知り」なら、墳丘墓を見たら、こういったろう。現に、吉野ヶ里について、「あれは、邪馬台国の時代ではない。だから、邪馬台国はまだ分からない」といいはじめた考古学者がいる。「近畿説、不利」の状況に、“霧をかけ”“えんまくをはる”ために。

だが、よく考えれば、これはおかしい。ここ吉野ヶ里は「中期」と「後期」の両者を、構造的につつみこんでいる。そのうえ、城柵と楼観、杜会の階級差、いずれも、倭人伝と、生き生きとした一致を見せた。それなのに、なお、このいい草。ハッキリいおう。今までの作業仮説、「杉原モデル」を撤回し、この一致を、新たな「編年の基礎」とする。それ以外にない。人間の頭をもつ、人間の学問ならば。

念をおしていおう。「シュリーマンの原則」は、日本列島でも、他の諸地域と等しく、適用されねはならぬ。 ーーこれが不可避の結論だ。

(さて。むつかしい話がつづいたので、気分転換)

倭人伝に次の一文がある。

その地には牛・馬・虎・豹・羊・鵲(じゃく)なし。

ところが、この一文に異論が出た。考古学者からだ。日本列島の弥生時代、「馬の骨」が出土する、というのだ。

「やはり、倭人伝はまちがっている。・・・・・・とすれば」

と、倭人伝の記述全体の信憑(しんぴょう)性を疑う。そういった感じだった。実際に、対馬・壱岐や北部九州、また本州にも、時として「馬の骨」が出る。弥生時代の遺跡だ。

では、やっばり。読者はそう思われるだろうか。 ーーわたしは、ちがう、と思う。

三国志で、

馬あり。

と、ある国の夷蛮伝(いばんでん 中国側は、この差別的用語で、周辺の国々を呼んだ)に書いた。とすれば、その国に、独特の馬が、「特産品」いや“特産動物”として、「群れ」をなして生息している。そういう意味だ。たとえば、高句麗伝に、

其の馬、皆小(しょう)、便(すなは)ち山を登る。

とあるのは、中国の馬とは、馬種のちがう、小ぶりで頑強な高句麗馬。それが群生していることを報告しているのだ、文字どおり、特産である。

ひるがえって考えてみよう。

当時、中国には当然、馬がいた。高句麗など、朝鮮半島にも、いた。群生していた。だから、倭国の権力者、豪族たちは、大陸・半島の、「馬」という“珍獣“を、自分の“庭”に飼っていただろう。もちろん、すべての豪族が、というわけではない。“珍しもの好き”の豪族であっただろうけど。

その馬が死ぬ。当然、骨が埋められる。日本列島の大地、弥生の土壌の中に。骨だけ、大陸や半島に“送りかえす”必要はない。それを現代の考古学者が掘り出す。それだけのことだ。

たとえば、現代。動物園に行けば、キリンがいる。象がいる。死ねば、二十世紀の日本列島の土に、骨が埋められる。後世の考古学者が掘れば、二十世紀の土壌から、キリンの骨や象の骨が出る。出たからといって、二十世紀の、外国の博物誌の日本列島の項に、

象、キリンあり。

と書くべきだろうか。そんなはずはない。書いたら、まちがいだ。

それと同じこと。例外と一般現象との区別なのだ。当たり前。

つまり、先記の考古学者たちは、倭人伝の記事を、文字どおり、

馬は一匹もいない。

と、“純国語”的に読んだ。史書として、博物誌として、読む、その方法論を“まちがった”のである。

ここでも、倭人伝は“濡れ衣ぬれぎぬ”をきせられた。

実は、同じ問題が、もう一つ。

倭人伝の中に次の一文。

(卑弥呼の居処)常に人あり、兵を持(じ)して守衛(しゅえい)す。

例の「宮室・楼観・城柵」記事につづく文だ。この「兵」とは何。

兵には矛・楯・木弓を用う。

とあるから、卑弥呼のいた宮室、そのまわりの城柵、そして楼観、それらを巡回して警備していた兵士のもっていた武器は。

まず、矛と楯。

楯は、木製だったらしく、(この文字も「木へん」だ)残念ながら残っていない。将来は、“水のタップリ残った水田跡”などから出土する可能性はあるけれど。

ところが、矛。これも、柄(え)の方は木製だから駄目だけれど、金属部分はたくさん残っている。いわゆる銅矛だ。

この一点からも、実は、「邪馬台国、近畿説」は駄目だった。すでに八一ぺージにあげたように、銅矛の鋳型は、糸島・博多湾岸から筑紫野市・朝倉郡、そして東脊振から吉野ヶ里(三田川町)・神埼町・大和町・佐賀市。この半月形の地帯が、「銅矛の鋳型」の出土地帯。すなわち、「倭国の首都圏」だ。

このように、銅矛だけで、「邪馬台国」はどこか。近畿か、九州か、決まってしまうのだ。 ーーでは、なぜ。読者は、そう思われるであろう。なぜ、近畿だ、九州だ、と騒いできたのか、と。近畿には、銅矛はない。鋳型も出ない。これは、弥生時代にも、古墳時代にも、ない。そこで

「矛(ほこ)といっても、鉄矛かもしれないよ」

こういう「説」が出る。鉄矛なら、近畿の古墳にも、なくはない。三角縁神獣鏡のように、「弥生からの伝世」。そういうことにしてしまえば、いい。

しかし、これが、駄目なのだ。まったくの駄目。なぜなら、倭人伝で、

矛あり。

という場合、一本や二本の矛では駄目。これは「馬」の話と同じ。いや、逆か。こちらは「なし」じゃない。「あり」のほう。でも、原理に変わりなし。

“倭国特産の『矛』が、「群れ」をなして存在した”

中国の使者は、そのように報告しているのだ。

銅矛は、ズバリ、これに当たる。同じ「矛」といっても、中国の「矛」や「戟げき」とは、形がちがう。朝鮮半島から日本列島(九州中心)にかけて、独特の形だ。しかも、出土した実物の数も、多い。鋳型も、半月形に分布する。条件、ピッタリ。

鉄矛の方は、そんなに多量とはいかない。当時、鉄は貴重品だからだ。弥生の北部九州に、鉄矛は分布するけれど、これは豪族の所持品、宝器。とてもじゃないが、番兵のもちものではない。

この点、古墳時代になると、近畿にも鉄矛は古墳から出土するけれど、やはり豪族のもちもの。番兵のもちものじゃない。

というわけで、これはやはり、銅矛。それも、多量の銅矛。倭国の特産品だ。となると、もうこれだけで、近畿か、九州か、決まる。そして九州でも、どこか、決まる。北部九州だ。なかでも、先の半月形だ。

しかも、この銅矛は、考古学の「杉原モデル」では、「弥生後期」に配当。「邪馬台国とは、時代がちがう」そういって、逃げる手は、ない。

さらに、もう一つ。

「兵」の一方は、木弓。その木弓についての説明。

木弓は下を短く上を長くし、竹箭(ちくせん)はあるいは鉄鏃(てつぞく)、あるいは骨鏃(こつぞく)なり。

木弓そのものは、例によって腐蝕。将来にまつほかない。竹で作られているのだ。

ところが、鏃(やじり)。

鉄鏃と骨鏃があって、石鏃がない。なぜか。それは、「石鏃」は、当時の常識。当たり前だからである。今度の吉野ヶ里でも、十二本の「石鏃」のささった遺体があった。あれを思いおこしてほしい。

いくら、中国の青銅器時代、倭国の金属器(銅器等)時代といっても、兵士までみんな、金属器の兵器を使っていたわけではない。大部分は石器や木器(こん棒など)だ。この点、森浩一さんの強調されるところ。

だから、石鏃の存在は当たり前。だから、書かないのだ。

これに対して、鉄鏃。鉄は貴重品だった。朝鮮半島の韓人や穢*人(わいじん 朝鮮半島東岸の中央部)や日本列島の倭人は、鉄を「貨幣」として使っていた、という。(三国志、魏志韓伝)

穢*(わい)は、三水編に歳。第4水準ユニコード6FCA

そんな鉄で作った鏃まで、この倭国にはできている。中国側が、この倭国の「文明度」に驚嘆しているのだ。

この鉄鏃が弥生時代に分布しているのは、これも、北部九州中心。近畿中心の銅鐸圏では、銅鏃(どうぞく)だ。

ここからも、「邪馬台国、近畿説」は、落第だ。なぜ、近畿説と九州説と、対立していて、答えは分からない、なんていうのかな。わたしには、それこそ、分からない。

次の骨鏃は、動物の骨で作る。縄文時代には、珍しくない。その縄文が、まだ、ここ日本列島の弥生時代には、生きていたのだ。石より、ずっと細工しやすい。

しかし、こんな「骨鏃」など、中国では、もう“珍しく”なっていたのではあるまいか。

最新式の鉄鏃と、最古式の骨鏃と、両者「共存」する、そのような倭国のあり方、社会状態を巧(たく)まずして、簡潔に描写しきった。

銅鏃の分布する近畿圏へは、中国(魏)の使者は、足を踏み入れていないのだ。(銅鏃は、もちろん、九州でも、若干は出ている)

わたしが、事新しく強調した「共存の原理」は、すでに倭人伝に記載されていた。

さあ、休息はとれた。準備はととのった。

吉野ヶ里の出現で、人の目と心を奪った「首なし遺体」、そして「十二本の鏃(やじり)の突きささった遺体」、あの生々しい甕棺(みかかん)の秘密。それを解き明かすべきときがきた。

まず、ズパリ、結論から言おう。率直(そっちょく)さがこの本の“とりえ”だ。

あれは、卑弥呼が「共立」される前、倭国の天地をおおうた「歴年れきねんの乱」、その現われだ。 ーーわたしには、そう見える。

かつて「男王」がいた。在位七十〜八十年。「二倍年暦ねんれき」つまり、一年に二回歳(とし)をとる。倭人は、そういう仕組みの暦(こよみ)に従っていたから現代風にいえば、三十五年ないし四十年。この男王の統治していたころ、倭国の安定期間だったらしい。

ところが、その男王没してあと、倭国は非常な混乱状態となった。おそらく、倭王候補者が乱立し、すくなくとも、二名以上が対立し、相互に戦闘状態におちいった。そして「歴年」殺し合った末、ついに決定的勝利と決定的敗北がなかった。 ーーそして。

妥協がはかられた。巫女(みこ)として名声を集めていた卑弥呼。彼女がかつぎ出され、女王につく。そのことで、各候補者 ーーおそらく男子ーー は、“おさまった”。みな、疲れはてていたのだ。これが「倭国、歴年の乱」の、てんまつである。

その時期は、いつか。ズバリ、答えをいえば、「二二〇〜二三八」の間。後漢が滅亡したのが、二二〇。そのあと、「歴年」つまり“十年弱”戦乱がつづいた。右の十八年間の中で、だ。

「二三八」は、景初二年、卑弥呼が魏に遣使した年だ。当然、卑弥呼は、それ以前に、即位している。

問題のポイント、それは「歴年」だ。三国志の中の「歴年」を、一つ一つ、全部抜き出して調べてみた。わたしの流儀は、いつも、何とかの一つおぼえ、これしかない。

その年数のわかるケース、調べてみると、“十年弱”、これが答えだった。とすれば、倭人伝の、この「歴年」も、そのくらいの目見当。そう考えるのが、すじだ。とすれば、右のようになろう。

きわどく、「二二八〜二三八」の間、としなかったのには、理由がある。

「二二〇」の漢王朝の滅亡。これは大事件だった。今でも、中国の文字を「漢字」、文章を「漢文」というくらい、中国の代表王朝だ。東アジアでの勢威は並びなかった。

それが崩壊したのだ。例によって、「禅譲ぜんじょう」(平和的な、王朝交替)とはいうものの、激変は、東アジア世界全体につたわった。

ことに、遼東半島の公孫氏(こうそんし)は、この「禅譲」を認めなかった。漢の天下を不法に略奪したのが、魏。そういう立場をとった。

困ったのは、倭国。漢時代は、公孫氏を通して、漢朝に貢献していた。当然、倭王をはじめ、倭国の重臣たちは、公孫氏と深いかかわりがあった。

一方、「新しい王朝、魏と国交すべし」と主張する一派も、生まれたことであろう。新旧両派の対立だ。

男王が、上に“鎮座ちんざ”していた間は、よかった。その“おもし”がとれて、一挙に対立が爆発したのだ。内なる、倭王争い、外なる帰属(きぞく)争い、この二つの争いが“結合”して、果てもなき戦闘状態に突入していったのではあるまいか。吉野ヶ里は、その凄惨(せいさん)な戦闘状態を、生き生きと反映していた。

ところが、従来の考古学者には、こう、スッキリとは、いかない。なぜなら、この戦闘状態をさながら反映した甕棺は、弥生中期後半前後。一世紀前後の時間帯に“当てはめ”ざるをえない。あの「杉原モデル」もしくは「修正、杉原モデル」に従うかぎりは。

一方、倭人伝は三世紀だから、両者の間には、約百年以上の落差がある。

しかも、わが吉野ヶ里は、城柵と楼観、倭人伝と一致している。しかも、城柵は後期。だのに、肝心の甕棺の、これほど生々(なまなま)しい戦闘の遺骸はまったく別時代。しまらない話だ。三世紀に当たる「後期」と、甕棺に当たる「中期」と、バラバラだ。

「それが、学問のつらいところ」と、苦虫(にがむし)かみつぶしたように、のたまうか、考古学者は。そしてそれに“つきしたがう”古代史の文献学者は。

「しかし、おかしい!」健全な、人間の常識は、そう反応するであろう。それが当然。人間らしい、人間の頭の持ち主ならば。わたしは、そう思う。

しかも、問題は、まだつづく。もっと混乱する。

考古学者は、いつも考えてきた。

「倭国の大乱は、二世紀中葉」と。そして一所懸命、瀬戸内海沿岸などの「高地性集落」と、対応させてきた。「これぞ、邪馬台国、近畿説の証拠」と。

倭人伝にある(と思った)「倭国の大乱」、それが中国地方から、近畿にかけて、なら、やはり倭国は、近畿から中国地方にまたがる。すなわち、近畿説有利、と。

だが、最近は、あまり、これをいわなくなった。なぜか。高地性集落の研究がすすみ、事例がだんだんふえるにつれ、「二世紀中葉」をはみ出してしまった。いわゆる「倭国大乱」のために作られた、とは、いいにくくなってしまったのだ。

しかし、実はこの話。はじめから、まゆつば。わたしはそう思ってきた。

なぜなら、第一。「倭国の大乱は、二世紀中葉」とは、三国志の倭人伝ではない。後漢書の倭伝だ。

桓 ・霊の間、倭国大いに乱れ、更々(こもごも)相攻伐し、歴年主なし。一女子あり、名を卑弥呼という。

同じ、卑弥呼の「前史」として書かれてはいる。だが、内容はまったくちがう。「桓・霊の間」とは、後漢の第十一代の桓帝(かんてい 一四七〜一六七)と第十二代の霊帝(れいてい 一六八〜一八八)との間、つまり、一六七〜八年の前後から、その戦乱ははじまった、といい、それを「倭国大乱」と表現している。

この四字の“調子の良さ”。そのうえ、年代がハッキリしている。「桓・霊の間」を、「一四七〜一八八」ととると、よけい、出土物などと対応させやすい。出土物は、「弥生後期」とか、「弥生後期前半」とかいってみても、かなり「時間の幅」があるからだ。そこで、

倭国の大乱 ーー 二世紀中葉から後半。

という「物指し」が愛用されてきた。考古学者によって。

だが、待ってほしい。これは、後漢書の著者、范曄(はんよう)の誤解だった。

それは次のようだ。彼は、倭人伝の「七十〜八十年」を、男王の在位年間と見ず、戦乱期間と見た。そこで、卑弥呼の遣使時点、景初二年(二三八)から、この「七十〜八十年」を差し引いた。もちろん、「二倍年暦」という概念など、彼にはなかった。

238 - (70〜80)=168〜158

ほら、ちょうど、「桓・霊の間」、つまり「一六七〜八」というのが、その「下限」だ。ここから、卑弥呼在位の頃まで、総計「七十〜八十年間」、乱れっばなし、というわけだ。文字どおり、「倭国大いに乱る」だ、ね。

しかし、これは、残念ながら、誤解だった。范曄の、三国志読みちがい。(范曄は、三国志の陳寿より、約百五十年あとの人物)先にのべたように、この「七十〜八十年」は、「二倍年暦」であるうえ、何よりかにより、これは、男王の在位期間だ。

「住(とど)まること、七・八十年」

という文形なのである。(この点、精しく知りたい方は、古田『ここに古代王朝ありき』朝日新聞社刊、参照。簡単には、古田『邪馬一国の証明』まぼろしの倭国大乱 角川文庫、参照)

そして「倭国乱る」の期間は、先にのべたとおり、「歴年」なのだ。范曄は、「歴年」を「無主期間」とし、それは「大乱期間(七十〜八十年)」の中の一部、そう解したようである。

漢文というのは、ルーズな文体だ。ドイッ語などとはちがう。それが長所でもあり、短所でもある。マルやテンがないから、どこをどう区切るかで、まったく意味が変わってくる。

その、どちらがいい、ともいえない。そういう場合もある。文法的に両方可能、といった場合だ。ここも、一応は、そうだ。だから、范曄(はんよう)は、読みちがえたのだ。

だが、このケースは、幸いに、“どちらでもいい”わけではなかった。「住(とど)まる」の用法を、三国志全体から抜き出して調べたところ、先のような結論になった。

「住まること、七、八十年」

という、在位期間だったのである。

范曄がまちがえた一因、それは彼が、倭国の「二倍年暦」を知らなかったせいかもしれぬ。なぜなら、「在位期間、七十〜八十年」というのは、何としても、多すぎる。この男王が、もし二十歳で即位したとすれば、九十〜百歳まで生きたことになる。それは、まったく不可能、というわけではないけれど、ちょっと、不自然。「昭和」でさえ、六十四年目に終わった。

これに対し、戦乱期間なら、一人の人間の一生の中、とはかぎらないから、いい。范曄は、こう考えたのではないか。しかし、長い戦乱期間だ。だから、「大いに乱る」と、倭人伝にない、「大」の字をつけたのだ。

このような史料批判は、わたしはすでにやっていた。先にあげた本に書いた。しかし、考古学者は、委細かまわず、「倭国大乱」と書き、それは、「桓・霊の間」つまり、二世紀だ、と書きつづけた。

「不勉強」で、わたしの論証など、読まないのか。あの『ここに古代王朝ありき』は、ぜひ、考古学者に読んでほしい本だ。読んでほしい事項が、この問題以外に、たくさんある。

それとも、「古田の論証なんて」と、読んでも、等閑視(とうかんし 知らぬふり)しているのだろうか。

ひどい考古学者は、「三国志に書かれている倭国大乱は、桓・霊の間とある」などというコメントを、平気で、新聞にのせていることがある。

これは、わたしたち、文献研究者から見たら、

「卑弥呼は、縄文時代の女王で・・・・・・」

というセリフと同じくらい、無神経な言葉なのだけれど。

こんなところにも、考古学の研究者と、文献の研究者が、虚心に交流し、討論し合わねばならぬ、理由がある。

「鏡の専門家でもない、古墳の研究者なんて」

とか、

「文献の研究者と話し合ってみても、しようがない」

とかいう、傲慢(ごうまん)な「固定観念」は、そろそろ、とっぱらうべきではないか。

それも、文献研究者の中でも、自分たち(考古学者)と、うまく“話の合う”やつとだけ話し合う。 ーーこれでは、本当の“話し合い”にも、“交流”にもならない。わたしはそう思うのだが。まちがっているだろうか。

以上をまとめてみよう。

従来の研究者の見地では、

第一、吉野ヶ里の甕棺の戦乱のあとは、「弥生中期」だから、前一世紀〜後一世紀の戦乱の現われである。

第二、「倭国大乱」は、二世紀中葉〜後半の事件である。

第三、倭人伝の倭国の記事は、三世紀の前半〜中葉のことを記している。

こういうことになり、みなバラバラで、まとまった像を結んでいないのだ。

だが、わたしの立場では、

〈その一〉考古学で「弥生中期」としているものは、実は前一世紀から三世紀にまたがる時期のものである。

〈その二〉卑弥呼の即位直前の「倭国、歴年の乱」は、「二二〇〜二三八」の間の「十年弱」の戦乱であった。

〈その三〉したがって吉野ヶ里の“首なし甕棺”や“十二本の鏃、甕棺”の類が、右の戦乱を背景としている可能性は、十分ある。

以上だ。

ここで、一つの提案がある。

「杉原モデル」は、二百年ずつ、六百年を三つに割っている。これが気にくわない。

これはすでにのべた。日本列島の出土物が、イエス様に“義理を合わせる”そんなはずはないからだ。

わたしは、イエス様は大好きだが、 ーーただし、信者とは無関係。すばらしい、一青年として。ーー それに“義理を立てる”必要など、まったくもたない。

これをもとに、コチョコチョ、手直しするのも、いただけない。どうせ、“お里”が知れる。よく見れば、“もともと、イエス様に気がねなさっていましたな”そう見えるに決まっている。見る人が見れば、ね。

「では、どうすればいい」

こういう反問に答えての、一試案だ。

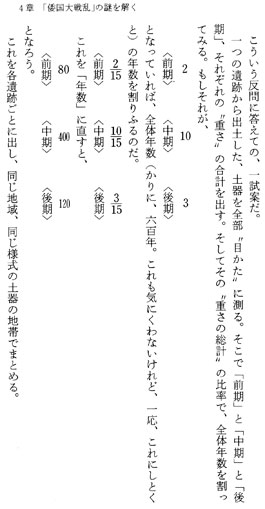

一つの遺跡から出土した、土器を全部“目かた”に測る。そこで「前期」と「中期」と「後期」、それぞれの“重さ”の合計を出す。そしてその“重さの総計”の比率で、全体年数を割ってみる。もしそれが、

2 10 2

〈前期〉 〈中期〉 〈後期〉

となっていれば、全体年数(かりに、六百年。これも気にくわないけれど、一応、これにしとく)の年数を割りふるのだ。

2/15 10/15 3/15

〈前期〉 〈中期〉、 〈後期〉

これを「年数」に直すと

80 400 120

〈前期〉 〈中期〉 〈後期〉

となろう。

これを各遺跡ごとに出し、同じ地域、同じ様式の土器の地帯でまとめる。

こうして出した、各時期の年限なら、まだしも、「物に即した時間」がえられる。わたしには、そう思われる。

というのは、各遺跡をまわってみて思うこと、やたらに「中期」が多い。出土物にたくさんお目にかかるのだ。「錯覚だ」といわれるなら、よろしい、右のような計量で、わたしの錯覚を証明してくだされば、いい。

これを、ある考古学者に話したら、

「中期の土器は、大きいので」

といわれた。

つまり、“重さ”で比べると、「中期」に有利になる、というわけだ。しかし、「大きな土器」がたくさんある、ということは、その背後に、大きな権力、大きな富、大きな社会集団がある、ということではないだろうか。ということは、「大きな時間帯」が必要、そうなりそうだ。

もちろん、右は、「物に即した時間測定」の一案だ。

だから、各時期を、「土器の個数」の比率で「年数配分」する。そういう手もある。

そして、重さによる「年数配分」と比べてみる。そのちがいの意味を問う。それが「物に即した研究」ではあるまいか。

わたしがもっていたイメージ、それをハッキリさせたのは、はじめて金隈(かねのくま)遺跡をおとずれたときだった。前に出てきた、あの甕棺遺跡をドームでおおった展示場。そこに出土した甕棺の数が表示してあった。

29 305 5 9 348

〈前期〉 〈中 期〉 〈後期〉 〈不明〉 〈合計〉

「前期」と「中期」と「後期」と、いかにもアンバランス。そう思わないか。

ここは、福岡市博多区。いわば、博多湾岸のどまん中。

この地域を、従来説のように「奴国」と呼ぶにせよ、わたしのように「邪馬壱やまいち国」と見なすにせよ、三世紀当時、倭人伝の頃、ここが中国の使者なども往来する、繁華でにぎわう地帯であったこと、疑いない。それなのに、考古学者が「三世紀」に当たる、とする、「後期」の、このみすぼらしさ。変だ。

考古学者はいう。

「後期には、甕棺という墓制がなくなってきたからですよ。代わって土壙(どこう)墓や木棺など、いろいろの墓の形式が発生したのです」と。

よろしい。それでは、その、甕棺に代わる、新しい墓を見せてもらおう。その中に、どんなものが、どれだけ入っているか。

たとえば、絹。布目さんの研究で拝見しよう。

やっばり、「中期」の圧倒的優勢。

それに、はじまり(前期)も、おわり(後期末)も、博多湾岸をはなれない。ピッタリと。

いわゆる「邪馬台国」がどこだか知らないけれど、その都人(みやこびと)より、この「奴な国人」のほうが“絹好き”だったんでしょうな。 ーーこれ、皮肉。

「いや、絹は、消えるんですわ。甕棺の中だけ、残るんですよ」

どういたしまして。古墳前期とされる、銚子塚(ちょうしづか)古墳(福岡県糸島郡)にも、ちゃんと絹が残っている。同時代の、近畿の古墳出土の絹より立派。そういう布目さんの鑑定もある。

では、“腐らない”ものでいきましょう。鏡。あれは、腐らない。表面は腐蝕しても、蒸発はしない。

これらの「前漢式鏡」「後漢式鏡」は、みな、「中期」とその周辺に当てられている。ここでも、「中期」優勢。

倭人伝に「銅鏡百枚」と書かれた三世紀、それが当たるはずの「後期」には、“中国伝来の鏡”がほとんどない。

わずかに「小型イ方*製鏡こがたほうせいきよう」で勝負、というのでは。

これは、当然ながら、「イ方*製」だから、「中国製」ではない。その鋳型は、これも、あの博多湾岸、春日市から出た。

イ方*製鏡のイ方*は、人編に方。第3水準ユニコード4EFF

それはともあれ、この鏡を“目方”で測ってみよう。そして「年数分配」に使ってみよう。どんな、時間表、年時分布ができるかな。

ここでも、「後期」の劣勢はおおえない。

どうも、わたしたちは、「前期」や「後期」に、時間を“与えすぎ”て、きていたのではないか。

しかし、ここでも、念をおしておこう。このように新しい「年時配分」をしてみたとしても、それを直ちに「西暦」などの絶対年代へと横すべりするなら、それはアウト。

なぜなら、そのあとに、やはり「共存」のハードルがまちかまえているからだ。

まことにシンドイこった。だが、科学とは、科学者とは、由来(ゆらい)、シンドイもの。だから、尊敬される。未来をひらく。ラジウムを“がらくたの山”の中から、たったひとかけら、ほんのひとしずく検出した、あのキュリー夫人のように。

(最近、“今度は「人口」で勝負しよう。まだまだ近畿説は大丈夫”といった意見が出はじめているようだ。国名、方角手直し問題、三角縁神獣鏡等の鏡の問題、環濠集落問題をさておいで、「第四の手」を考えるといった、またまた従来と同じやり口。もういいかげんにしたらーー 。そう思うのは、わたしだけだろうか。よろしい、また別に人口について語らせてもらうチャンスもあろう。お楽しみに)

ホームページ へ