ミネルヴァ日本評伝選 『俾弥呼ひみか』 へ

『自伝 -- 真実に悔いなし』 へ

白樺シンポジウム すべての歴史学者に捧ぐ 古田武彦

古田武彦

一

わたしは八十七歳である。今年(二〇一四)の八月八日には、八十八歳を迎える。決して短命とは言えない。しかもすでにわたしは『日本評伝選 俾弥呼ひみか』を書き(二〇一一)、さらに『自伝 -- 真実に悔いなし』(二〇一三)を書いた。それぞれ「畢生の書」「運命の一書」と称した。「これを書き終えたら、いつ死んでも悔いはない。」そのように確信していたのである。

けれども今日(二〇一四年三月一日)の夜明け、いきなり新たな執筆にとりかかった。明日はここ博多で講演をする。「筑紫舞」をめぐる、一時間の講述である。明後日は「君が代」に関する談話会も用意されている。その夜明け、あたかも執筆の「さそい神」におそわれたように、わたしは原稿を取り出し、書きはじめたのである。荷物に入れていた『方法序説』(谷川多佳子訳、岩波文庫、一九九七)を、眠れぬ一刻に読みはじめていたのだ。今まで繰り返し愛読してきた落合太郎訳(岩波文庫、一九五三)に対する新訳だ。フランス語で書かれたデカルトの名著がわたしを三たび動かしたようである。彼のしめした「コギト・エルゴ・スム」“我れ思う、故に我あり。”が、ヨーロッパにおける「学問の方法」の出発点となったように、わたしは今“ヨーロッパを越えた”新たな学問の、新たな方法へと挑戦しようとしているのかもしれない。「とんでもない、愚作。」という酷評がこの書に加えられようとも、わたしは悔いない。その圧倒的な酷評の中で、明日わたしの生命いのちを終えようとも、運命の神に対して異議申し立てをする気は、さらさら無い。

二

わたしが書きたいのは「学問の方法」の適用の一具体例である。この生涯を通じて、わたしを導き通してきたもの、そのキイ・ポイント、そのすじ道をその具体例を通して迷うことなく、この一篇に書ききりたい。そして「後生」の人々の批判を待ちたい。それだけだ。

先ず、第一。それは「邪馬壹国」問題である。三国志の最古の版本である「紹煕本」「紹興本」とも、その魏志倭人伝には「邪馬壹国」と明記されている。それを従来の論者は「邪馬臺(台)国」と“書き直して”きた。なぜか。その理由を記したのは『異称日本伝』だ。著者の松下見林は京都の医者、十七世紀から十八世紀初頭の研究者である。いわく、

「わが国の歴史は天皇家を中心とする。その天皇家は大和(奈良県)にいた。だから『ヤマト』と読むことのできぬ『邪馬壹国』は捨て、読むことのできる『邪馬臺国』を採用すればよい。」

と。この論法には、「無理」がある。「筋すじちがい」なのである。なぜなら、

その一。先ず「結論」を立て、それに従って「版本の取捨」を定きめる手法。

その二。「邪馬臺国」と書いているのは、三国志ではなく後漢書倭伝である。三国志より百五十年あとの成立だ。

その三。後漢書で「邪馬臺国」と呼ばれているのは、「大倭王の居所」であって、三国志が「戸七万余戸」の首都圏を「邪馬壹国」と呼んでいるのとは「別の表記」である。あたかも現在の東京都と宮城(旧江戸城)とのちがいと類似している。この両国名を“自在に採り変える”手法は不当である。

その四。後漢書において「臺」を「ト」の表音として使用している事例は、全く存在しない(「国」の表記は大・中・小各段階において使用されている)。

従来説では、右のような「難点」を無視し、いきなり「邪馬台国は近畿か九州か」といった問題提起から“議論をはじめ”てきた。不当である。

まして九州説の場合、“大和に当てるための『邪馬臺国』への改変”であったものを、「九州の地にも『ヤマト』という地名があるから」といった理由で、「九州への移転」をはかるのは、「二重の混線」を犯すものだ。いわゆる「九州説」の論者、東大の白鳥庫吉以来の“混線”である。

三

今回、博多へ来て知った。博多の東隣りの古賀市の歴史資料館では、従来の「邪馬台国」とあったところに紙を貼って「邪馬壹国」と、書き直して“ある、という。出色の「事件」だ。当り前のことが、当り前”に明示される。そういう時期がはじまったのである(三月四日、実見)。

わたしの「学問の方法」によって、その具体例をのべよう。

第一のポイント。三国志の魏志倭人伝には、中国(魏朝)側から倭国の女王に贈られた詔書が掲載されている。倭国側への贈り物も、絹・錦・鏡など、詳述されている。三国志の他の個所(夷蛮伝)に例がない、豊富さである。これに対して倭国の女王側も「国書」(上表文)を送った旨、三国志冒頭の帝紀に記されている(正始四年〈二四三〉冬十二月)。

要するに、ここには魏朝側と倭国側との間に「文字外交」が行われているのである。それを眼前に「見る」ことのできる魏・西晋朝の歴史官僚、それが三国志の著者、陳寿だった。

そのさい、倭国の女王側の「国書」には、自国名と自署名が記されていた。それが「邪馬壹国」と「俾弥呼」だったのである。

この自国名と自署名こそ、今回のテーマの最初のキイ・ポイントとなっている。

第二のポイント。古事記には、この肝心の「自国名」と「自署名」がない。もしこれが近畿天皇家内の女王だったとしたら、何をおいても、それを書くべきだ。今さら“隠して”みても、はじまらない。“「夜麻登登母母曽毘売命」(ヤマトトモモソビメ)かもしれない”などと推測するより、東アジア世界に“知れわたっている”「自国名」と「自署名」を書くことが肝心だ。歴史書は“当て物遊び”の種ではない。

この点、日本書紀はもっと“ひどい”形だ。俾弥呼と次の女王壱与の記事を、神功紀(三十九年、四十年、及び六十六年)に“はめこんで”いる。「二人が一人」の“不体裁”を犯している。その上、俾弥呼と壱与の実名、例の「自署名」の表記をカットして掲載しているのである。要するに、「この二人の女王は、近畿天皇家では『神功皇后の時代』に当っている」と“示唆”しようとしているのだ。だが、「神功皇后の年代」と俾弥呼たちの年代が「同一時期」に当っていないこと、すでに「周知」の通りだ。「二倍年暦」で書かれた魏志倭人伝の記事(数値)を、「二倍年暦」ではない、いわば「一倍年暦」のままで“当てはめて”いるのだから、正当に「対応」できるはずがないのだ。

要するに、日本書紀の編纂者たちは、自分の「眼前の史料」を“誤読”していたのである。この事実ほど、三世紀の俾弥呼の王朝と近畿天皇家とが「別々の存在である」ことを雄弁に語るものはない。

明治以降、明治政権によってPRされはじめた「万世一系」の“名言”は、文字通りの「詐称」と言う他はないのである。

わたしは日本を愛する。真実によって愛するのだ。そのためには「偽装の歴史」をためらわず、捨て去らねばならぬ。

三

第三のポイント。それは「論理の必然」である。すなわち「部分里程の総和は、総里程である。」というルールだ。このルールを無視しての甲論乙駁は、一見「学問に似たもの」であっても、本来の「学問」とは別物なのである。

それを証明したのが、あのキュリー夫人だ。従来は、各部分の放射能含有数値を“足して”も、総数値とは一致しなかった。この一点にこだわり抜き、ある日ついに発見した。これまで「ゴミ」として捨て去っていた一部分の中に見出した数値を「加えた」結果、見事に「部分数値の総計が総数値に一致した」のである。青年時代にくりかえし鑑賞したアメリカ映画「キュリー夫人」の中の名シーンは、わたしの一生を決定したのだった。

すなわち、魏志倭人伝の行路記事中で、従来は「里程計算」に入れられていなかった「対海国」と「一大国」の各半周(「八百余里」と「六百里」)を「加算」した結果、見事に右のルールが満足させられたのである。わたしの古代史の第一書『「邪馬台国」はなかった』は、この一瞬に「成立可能」となったのである。昭和四十六年(一九七一)刊行のこの本を読んだ人には「周知のルール」なのだ。

だが、不思議なことがある。爾来四十余年、「近畿説」や「九州説」の“各専門家”や“各アマチュア”が次々と上梓する論文や単行本を見ても、この「根本のルール」に“ふれぬ”まま、“知らぬふり”をしつづけていることだ。たとえば、『天皇の歴史』第一巻(講談社、二〇一〇年)の著者であり、また『岩波講座日本歴史』第一巻(岩波書店、二〇一三年)の共編者である東京大学教授大津透氏の論述を見ても、“知らぬ”“存ぜぬ”路線の一筋道だ。これが「学問」なのであろうか。わたしには「否(ノウ)」の一語しかない。大手の出版社であろうと、「東京大学」であろうと、「駄目なものは、駄目。」だ。わたしの知る「学問」ではない、別物の“something”に過ぎないのである。やはり、

「古田の力説する、基本のルールは、これこれの理由で“まちがって”いる。」

この堂々たる反論をこそ、わたしは日夜待ち望んでいる。百年、千年のちの心ある読者もまた同じだ。

第四のポイント。それは「帯方郡から女王国までの所要日数」である。三国志は魏・西晋朝の公的な歴史書であるから、当然ながら当時の「三国対立の軍事状勢」と、深いかかわりをもつ。すなわち、もし「呉朝」のような、魏朝にとっての対立勢力の軍がこの倭国に侵入した場合、魏・西晋朝側の軍勢は、急遽応援に“馳けつけ”ねばならぬ。もちろん、この倭国の一角、その首都圏に彼等は「駐屯」しているのである。これは二十一世紀の現在、アメリカ軍の拠点が東京都の一角、その近傍に存在しているのと、“同様”だ。だから、他のいかなる記事以上に重要なのは、「帯方郡と女王国との間の、所要日数」なのである。帯方郡から派遣された張政は「塞曹掾史さいそうえんし」、すなわち、軍事司令官であることが知られている。

この点を、鋭く指摘されたのは、NHK所属の木佐敬久さんだった。わたしが昭和薬科大学の教授だった当時、長野県の白樺湖の校舎を使って六日間の「邪馬台国」シンポジウムを開いたとき、この重要な一点を明嚇に指摘されたのが、木佐さんの発言だった。この時の記録が『「邪馬台国」徹底論争』(新泉社、一九九二年刊)である。また『古代史をひらく -- 独創の13の扉』(原書房、一九九二年刊)がある。

けれども、その後、二十余年間の「邪馬台国」論の論文や著作で、この一点があえて「無視」されつづけているように見えるのは、なぜだろう。前述の大津透氏による『日本歴史」第一巻はもとより、近畿説を的確に批判された考古学者、森浩一氏もまた、この一点にふれることなく、筑後山門などへと「邪馬台国」を“導かれた”まま、その生涯を終えられた。「みんなで無視すれば、こわくない。」これはやはり「学問の方法」ではない。“学問に似て”いても、学問に非ざる道だ。敬すべき森氏に対し、否、敬すればこそハッキリと記させていただく他はない。

一

わたしにとって「学問の方法」適用例の真価を語るところ、そのキイ・ポイントは、「九州王朝」の四文字だった。それは「邪馬壹国」論より“早かった”のである。

その史料は「隋書」イ妥たい国伝だ。たとえば、岩波文庫の『魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝』にも収録されているから、古代史に関心のある人なら、誰でも身辺にたずさえていよう。

そこには、有名な一句が記されている。

「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す、恙つつがなきや。」

これは「イ妥国の天子」である多利思北孤たりしほこが、中国(隋朝)に送った「国書」の一節だ。その隋朝から次の唐朝にかけて歴史官僚だった魏徴は、その「国書」を“手もと”において「見る」ことのできる、そういう立場の人物である。その隋朝は使者を相手のイ妥国に使わし、その会話も記録されている。第一史料中の第一史料と言ってよい。

その「国書」には、当然相手(イ妥国側)の「国名」と「自署名」が存在した。それが「イ妥国」と「多利思北孤」である。「鷄*弥きみ」という妻をもっていたと書かれているから、当然男性である(「イ妥たい」は「大たいゐ倭」。別に詳述)。

イ妥:人偏に妥。ユニコード番号4FCO 「倭」とは別字。

鷄*:「鷄」の正字で「鳥」のかわりに「隹」。[奚隹] JIS第3水準、ユニコード96DE

ところが、古事記と日本書紀には、一切そのような「国名」も「自署名」も書かれていない。片鱗すら、姿を見せないのである。奇妙だ。それどころか、古事記や日本書紀では推古天皇の時代だという。もちろん、彼女は女性である。男性と女性が「同一人物」であるはずはない。推古天皇の「摂政」とされている聖徳太子にも、「多利思北孤」などという名前はない。第一、「天子」にもならなかった人物、聖徳太子が「天子」を自称したとすれば、一個の「詐偽漢」にすぎぬ。そのような「詐称」を“犯す”ものが、果して世界の人々の「理性」に耐えうる歴史書であろうか。わたしにはハッキリと「否(ノウ」の一語を呈するより、他の選択はなかった。だが、従来の論者、たとえば自由闊達かったつの立論を恐れなかった、とされている松本清張氏なども、この根本矛盾に対しては「目をふさいだ」まま、その生涯を終えられたのであった。

わたしはいたずらに先人を批判しているのではない。いかなる“偉大なる名声”に満ちていようとも、根本の「歴史認識」を失ったまま、真実の歴史学の中に“生き残る”ことは許されない。それだけである。

二

これに反し、貴重な反論者がいる。安本美典氏である。

(1) 考古学的出土物(銅矛・銅戈・三種の神器等)において、近畿の出土は九州に甚だ劣る点を指摘された。適切である。

(2) けれども、九州内部では、氏が三世紀の「邪馬台国」の中心部とした朝倉や筑後川流域は、わたしが「邪馬壹国」の中心と見なす糸島・博多湾岸周辺より、出土物は、はるかに劣っている。

(3) この点、わたしが氏と論争した“二〜三十年前”から現在まで変っていない(氏の「一発逆転」の期待は裏切られたままである)。

右のテーマについては、改めて詳述する機会があろう。

三

今の問題は「九州王朝説」の是非である。氏はこれを全面的に否定する。

(イ)『古代九州王朝はなかった -- 古田武彦説の虚構』(新人物往来社、昭和六十一年(一九八六)六月刊)

(ロ)『虚妄まぼろしの九州王朝 -- 独断と歪曲の「古田武彦説」を撃つ』(梓書院、平成七年(一九九五)一月刊)

右の副題には、氏の「語気」が赤裸々に表現されている。(ロ)の帯封には、

「古田武彦さん。『偽書』を本物と信じて本を書いたのでは、学者失格ですよ!」

と太い文字が記せられている。氏が「偽書」と“信じた”『東日流外三郡誌』への言及であろう。

しかし、わたしにとってはその類の「罵倒」も「語気」も、無意味だ。支葉末節なのである。そこに「一片の真実」でも「半片の事実」でも、存在するならば、九拝して有難く受け入れる。それが学問の道理だ。

だが、幸いにも現在、すでにその結着は付いている。簡潔に要点をのべよう。

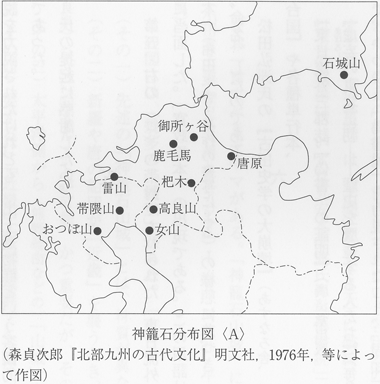

第一、「神籠石山城」の確定である。敗戦前から敗戦後にかけて、この存在のもつ性格について「霊域」か「山城」か、論争がつづけられて,きた。それが武雄市教育姿員会・佐賀県教育萎員会・九州大学等による「発掘調査」によって、「山城」であることが判明した。二重の下石が置かれ、城柵に類した遺物の痕跡をもっていたからである(次ぺージ(A) )。

右の安本氏の二つの著書(イ)(ロ)以前の時期に当っていたが、氏は未だこのテーマのもつ意義にふれることはなかった。

第二、「神籠石山城」は「特定の石質」と「特定の様式」と「特定の分布領域」をもつ。第三、右の事実から「帰結」すべきところ、それは「この山城の『造成中心』の権力者達は、七世紀において右の分布領域の『内部』にいた」。この一事以外にはありえないのである。 ーーそれが九州王朝だ。

四

第四、もう一つの重要なテーマ、それは時間帯だ。「神籠石造成の時期」である。その時期は「白村江の敗戦」(六六二、旧唐書。六六三、日本書紀)以前である。この敗戦後、戦勝国、唐の軍隊は筑紫(福岡県)に来駐した。占領軍である。それ以後にこのような一大軍事要塞を建造できるはずはない。たとえ対新羅の「名」によってにせよ、戦敗国がそのような一大軍事要塞群を建造できる道理はないのである。

この点、今回の敗戦(昭和二十年〈一九四五〉)のあと、敗戦国の日本側が延々たる一大軍事要塞群の建造を行う、などということがありえないのと同様である。

それゆえ、この一大軍事要塞群の建造は「隋・唐」や「新羅」に対抗して、白村江の敗戦以前に造成されたもの、そのように解する以外の道はない。

安本氏のような、後世の歴史研究者が、その主体を「近畿天皇家」とするか、それとも「九州王朝」とするか、紙の上で「書く」ことは容易だ。だが、実在の一大軍事要塞群が“近畿を取り巻いている”ものを、“九州(筑紫)と山口県(防府)を取り巻いている”ように、「移し変える」ことは不可能である。

氏はわたしの「九州王朝」論を全面的に否定し、自家の「近畿天皇家一元論」を是とする仮説を力説されたけれども、出土遺物群という客観的存在は、わたしの仮説を断固として支持していたのであった。

氏の提起に感謝したい。

五

第五、右の(ロ)の帯封でふれられた「東日流外三郡誌」問題もまた、ドラマティックな「新事実」に当面した。「寛政原本」の出現である。この用語は、わたしが“命名”した概念だ。現存の「明治写本」(和田末吉・長作の書写による)の様態に基づき、その書写原本の存在すべきを“予想”し、それに“命名”したのである。

松田弘洲氏の『古田史学の大崩壊』(あすなろ舎、一九九一年刊)の跡を受け、安本美典氏が『季刊邪馬台国』や各種単行本、

『東日流外三郡誌 -- 「偽書」の証明』(廣済堂出版、一九九四年刊)

『虚妄まぼろしの東北王朝 -- 歴史を贋造する人たち』(毎日新聞社、一九九四年三月刊)で、いわゆる「偽書説」を力説されたこと、「周知」のごとくである。

しかしわたしは、「名誉棄損」類の裁判上の応答を避け、ひたすら「寛政原本」そのものの「発見」に全力を傾注した。そしてその確実な成果をえたのである。その成果を写真化し、

『東日流〔内外〕三郡誌 -- ついに出現、幻の寛政原本』(古田武彦・竹田侑子)(オンブック、二〇〇八年六月刊)

として刊行した。その経緯は『なかった -- 真実の歴史学』(ミネルヴァ書房、創刊号二〇〇六年〜第六号二〇〇九年刊)に詳述されている。

もし今後「学問」の一環として「偽書説」を“唱える”人士があったとするならば、何よりもその「偽作者、X氏」の筆跡群を提示すべき「義務」がある。それが現代人である限り、必ず各所(著作や書簡等)にその筆跡群が存在するはずであるから。和田喜八郎氏には大量の書類(ノート類のペン書きその他)があり、全く別筆跡(「下手な文字使い」)である(多元の会、西坂久和氏がホームページに収録)。

わたし自身の拙筆は、言うまでもない。各氏との連絡も、わたしはすべて「手書き」の拙筆である。

すでに「偽書説」は「学問」として完全に破綻しているのである。

以上の成果は、いずれも安本美典氏の「偽書説」のおかげだ。厚く感謝したい。

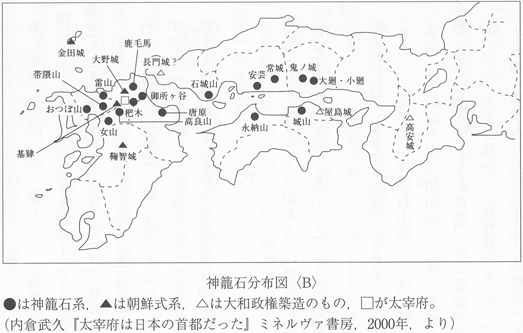

六

なお一言すべきテーマがある。「神籠石山城」に“似て非”なる「偽似、神籠石の分布図」である(小田富士雄『古代九州と東アジア』 I・II、同成社、平成二十四・五〈二〇一二・一三〉年刊、(次ぺージ(B) )参照)。

この図には、幾多の「弱点」がある。

(そのこ先述の「神籠石山城」とは、材質が異なっている(岡山は“混合型”)。

(その二)新羅や唐の船団が「近畿」を襲うとき、対馬海流に乗じて舞鶴湾近辺に至り、「大和」(奈良県)などに向うルートが可能、かつ重要だが、そのルートには一切この類の「山城」が存在しない。

(その三)太平洋側から(熊野経由などの)「山城」も存在しない。

(その四)要するに「近畿中心の山城群」とはなっていない。

すなわち「近畿中心」という観念によって造成された分布図に過ぎぬ「偽似、分布図」なのである。

七

結論をのべよう。

(A)従来の「近畿天皇家中心」の一元史観は成立しえない。

(B)これに反し、「九州王朝説」のみが歴史学の真実に当っている。

(C)従って「邪馬台国、東遷説」もまた、成立しえない。

以上だ。

これに関連する諸問題(「短里」「二倍年暦」「侏儒国と裸国・黒歯国」「バイブルの史料批判」等)については、冒頭にふれた二書(『俾弥呼』『真実に悔いなし』)参照。

二〇一四年三月十八日

〈補〉

第一、本稿において「偽似、神籠石分布図」と称したものは、(本来の「神籠石山城群」を除けば)「瀬戸内文明圏」に属する。高地性集落の分布地帯だ。その実体は「旧石器時代」と「縄文海進前後」の(海底を含む)「発掘研究」が行なわれなければ、必要にして十分な理解を得ることは困難であろう。今後の興味深い課題である。

第二、「朝鮮式山城」という論者の「命名」は誤謬、もしくは「不十分」である。

以上。

二〇一四年三月二十一日記

白樺シンポジウム すべての歴史学者に捧ぐ 古田武彦

ミネルヴァ日本評伝選 『俾弥呼ひみか』 へ

『自伝 -- 真実に悔いなし』 古田武彦へ